全124件 (124件中 1-50件目)

-

ピアノアルバム6thより、どうぞお聞きください

October 12, 2014

-

119話:フロレスタンとオイゼビウスによる大ソナタ~ベートーヴェンの記念のための捧げもの

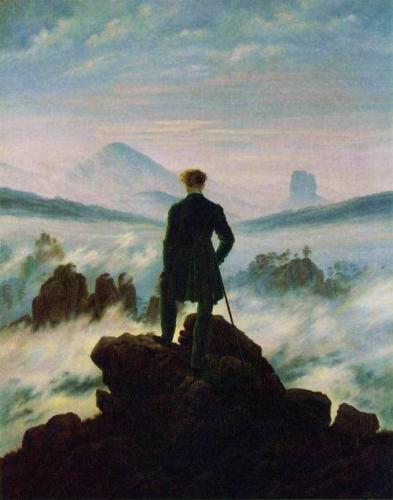

来月のリサイタル~シューマンのまなざし~で演奏致します作品の中から今日はシューマンの幻想曲をご紹介します。シューマンの人生において1833年から5年間はこれほど活力に満ち溢れた展開の時期はありません。数々のピアノ曲を作曲、また次なる作品の骨格が生み出されました。また週1回の刊行「音楽新報」の評論家として多忙な生活を送りました。この活動は規模と内容、編集の姿勢において音楽評論の歴史に残るものとされています。特にシューマンは国外通信員のシステムを充実させ、全世界の音楽情報を掲載する画期的な活動を始めました。フリードリヒ《霧の海を眺めるさすらい人》1818年シューマン◇幻想曲作品17 1836~1838(28歳)シューマンは、 自分自身に2つの異なる キャラクターが存在するとし、一つは内面的で瞑想にふける「オイゼビウス」。もう一つが 活発で英雄的な「フロレスタン」。 シューマンのピアノ曲にはそれらの名前が付けられた作品が多く見られます。斬新なピアノ曲の一つであるこの幻想曲もそうでした。これはクララへの切迫した思いから作曲書法の進展を促すことになりました。3つの楽章からなるソナタ風の幻想曲。第1楽章は1836年に「廃墟:ピアノのための幻想曲」の名のもとにスケッチされました。そのあとボンで計画された「ベートーヴェン記念碑」寄付金に参加するために二つの楽章を追加して完成させたものです。当初は「フロレスタンとオイゼビウスによる大ソナタ~ベートーヴェンの記念のための捧げもの」として各楽章に「廃墟・トロフィー・棕櫚(しゅろ)」掲げて仕上げた後に、手直しして「幻想曲」と変更されました。◇第1楽章 Horowitz シューマンの想い~クララへの深い嘆き~を表現しています。シュレーゲルの詩「夕映え」から~色とりどりの大地の夢のなかで/あらゆる音を貫いて響いてくる/かすかなひとつの音が/ひそやかに耳を傾ける人に~そして最後にはベートーヴェンの「遥かなる恋人に」第6曲冒頭の旋律「受けたまえこの歌を」が引用されています。◇第2楽章 Horowitz クララの父との確執によって紆余曲折したクララとの結婚が現実へと近づく勝利を表しています。中庸なテンポでエネルギッシュに、と記されヴィルトーゾ的な技巧をきかせる華麗なロンド風。◇第3楽章 Horowitz 穏やかに保って徹底してひそやかにと記され、安堵、静かな勝利をかみしめるような楽章です。私自身この曲をプログラムでとりあげましたのはこの第1楽章に魅せられたからです。シューマンの新しい手法によるこの楽章、頻繁な転調表現による人生の波乱、苦しみを描いた狂詩曲にさえ聞こえるますがところどころにシューマンの優しさ、暖かさも見られ複雑な内面性を強く感じます。シューマンの言う「幻想の音」が表現できるよう努力していきます。 ☆youtube:kumikopianon 音楽の花束 私自身の演奏、現在101曲をのせています。☆本間くみ子 第5回ピアノリサイタルシューマンのまなざし~ベートーベン:テンペスト/ブラームス:間奏曲作品117-2/シューマン:幻想曲 他シューマン◇アラベスク ピアノ:本間くみ子

October 26, 2013

-

118話:テンペストへの想い

暑中お見舞い申し上げます。連日の暑さ、皆様どうのりきっていらっしゃるでしょうか。私は毎朝愛犬と一緒に近くの海の公園を散歩しています。堤防から水面を覗くと丁度その頃は朝ごはんの時間、小魚の群れが波紋を作り、時には飛び跳ね、またそれを目がけて鳥たちがどこからともなく舞い降りて来て水面にもぐります。またしばらくすると浮き上がり喉を真っ直ぐにのばしている様子に時々出くわします。また釣り人は魚の居場所を鳥たちから学び忍耐強く決定的瞬間を待っているのです。*****今日はベートーヴェン作曲ピアノソナタ第17番ニ短調作品31-2「テンペスト」をご紹介します。これはベートベン中期の作品、1802年に作曲されました。特に第3楽章は有名で単独で演奏される機会も多く色々な場面で親しみがあるのではないでしょうか。ベートーベンは1792年に第二の故郷となるウィーンへ旅立ち6年目の1798年、ようやく音楽家として成功の道が開けた27歳の時、難聴という病に蝕まれていくことになるのです。この1802年のベートーベンは意欲的で、もし*1「遺書」の存在を知らなければ、まさに意気揚々と創作意欲に溢れて見えたことでしょう。3曲のヴァイオリンソナタ、交響曲第2番、テンペスト、二つのピアノ変奏曲など次々と書かれました。*1ベートーヴェンが残したひとつに、「ハイリゲンシュタットの遺書」と呼ばれるものがあります。病によってこの世を去った直後、手紙は彼の自室の戸棚に仕掛けられた秘密の場所から複数の遺品とともに発見されたといいます。宛先人の弟に送られることなく留め置かれた「ハイリゲンシュタットの遺書」が書かれたのは、1802年10月のこと。滞在先のハイリゲンシュタット(現在のウィーンの一部)で書かれたこの手紙には、深く激しい苦悩から自らの命を絶つことさえ考えていたベートーヴェンの切なる叫びが赤裸々に綴られています。「(前略)耳が聞こえない悲しみを2倍にも味わわされながら自分が入っていきたい世界から押し戻されることがどんなに辛いものであったろうか。(中略)そのような経験を繰り返すうちに私は殆ど将来に対する希望を失ってしまい自ら命を絶とうとするばかりのこともあった。そのような死から私を引き止めたのはただ芸術である。私は自分が果たすべきだと感じている総てのことを成し遂げないうちにこの世を去ってゆくことはできないのだ。」 ベートーヴェン像~ハイリゲンシュタット遺書の家からさて、『テンペスト』という通称については、弟子のアントン・シンドラーがこの曲とピアノ・ソナタ第23番の解釈について尋ねたとき、ベートーヴェンが*2「シェイクスピアの『テンペスト』を読め」と言ったとされることに由来しています。*2ウイリアム・シェイクスピア William Shakespeare(1564-1616)英国の劇作家、詩人テンペストとは「嵐」という意味です。シェイクスピア最後の作品と言われ、初演は1612年頃でした。ルネサンス時代のエンブレム(象徴)として船と嵐は大変多く見られました。船は何よりも人間自身の比喩であり、海原を航行する船は人生の航路に例えられてきたことは想像できますね。~専門家の言葉より ~ このロマンス劇の特徴である漂流・再生・和解・再会を巧みに配し、簡潔な語句による透明感のある世界を作り出している。究極の赦しと解放の境地に到達することの困難さを暗示する作品でもあるジェイムス・ハミルトン◇テンペストベートーヴェン自身、この病とどう向き合い、戦うべきか、それともこの激しい海原にいっそうのこと身を投げてしまおうか、ただただひたすら来る日も来る日も考えていたのでしょう。印象的なことは遺書にもある"死から自分を引き留めたのはただ芸術である"。現代の私たちもベートーヴェンと同じ高い意識を持つまでいかなくとも、自分に最も大切なことを見つけ、没頭する事がどれだけの幸せ、心を豊かにすることであるか、立ち止まって考えてみませんか。お金や物ではない精神的なものを探す、見つけることが将来を豊かにしていくことであると思わずにはいられません。こちらのプログもお立ち寄りください。音楽と絵画の部屋Chapter 15. シェイクスピア:喜劇〈テンペスト〉ベートーベン:ピアノソナタ第17番ニ短調作品31-2「テンペスト」Pianist: Ory Shihor第1楽章Largo-Allegro第2楽章Adagio第3楽章Allegretto ☆youtube:kumikopianon 音楽の花束 私自身の演奏、現在101曲をのせています。☆本間くみ子 第5回ピアノリサイタルシューマンのまなざしアルベニス◇グラナダ ピアノ:本間くみ子

July 31, 2013

-

117話:ライラックはロマンスの象徴

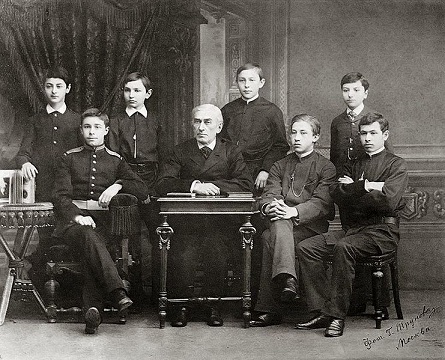

今回はラフマニノフのピアノトリオをご紹介します。ラフマニノフと言うと、ピアノの作品は沢山演奏会でも取り上げられていますが、ピアノトリオはあまり日本では知られていないのではないでしょうか。何といってもやはりピアノ曲ではコンチェルトやプレリュード「鐘」が有名ですね。また、ラフマニノフの手は大変大きく、鍵盤のドからオクターブ上のソまで届いたとも言われています。編曲も多く残していますが、リストと同じように演奏は高い技術を求められ、表現は華やか、まさにヴィルトーゾです。しかしそれに比べて彼が他の作曲家の作品の演奏を聞いて(youtube)非常にロマンティックな事に私は驚きました。特に最近聴いたシューベルト=リストのセレナーデは非常に静かで歌心があふれていると思いました。セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・ラフマニノフ(1873-1943)はロシアの作曲家、ピアニスト、指揮者です。両親ともに裕福な貴族の家系の出身で、父方の祖父はジョン・フィールドに師事したこともあるアマチュアのピアニスト、父親は音楽の素養のある人物でしたが、受け継いだ領地を維持していくだけの経営の才能には欠けていたようで、セルゲイが生まれた頃には一家は破産寸前でした。小さい頃のラフマニノフは、ノヴゴロド近郊のオネグは豊かな自然に恵まれた地域で、多感な子供時代を過ごしました。4歳の時、姉たちの家庭教師がセルゲイの音楽の才能に気がついたことがきっかけで、ペテルブルクからピアノ教師アンナ・オルナーツカヤが呼び寄せられレッスンを受けました。しかし、9歳の時ついに一家は破産し、ペテルブルクに移住、両親は離婚、父は家族の元を去っていったのです。いつも両親の言い争いを聞きながら寂しい少年時代を過ごしたことでしょう。やがてセルゲイは音楽の才能を認められ、奨学金を得てペテルブルク音楽院の幼年クラスに入学することができるのですが、不良学生で、12歳の時に全ての学科の試験で落第してしまいました。従兄に当たるピアニストのアレクサンドル・ジロティの力を借りてモスクワ音楽院に転入し、「ニコライ・ズヴェーレフ」の家に寄宿しながらピアノを学ぶことになりました。門弟らに囲まれるズヴェーレフ。左手から順に、サムエリソン、スクリャービン、マクシモフ、ラフマニノフ、チェルニャエフ、ケーネマン、プレスマンズヴェーレフは厳格な指導で知られるピアノ教師で、ラフマニノフにピアノ演奏の基礎を叩き込みました。ズヴェーレフ邸には多くの著名な音楽家が訪れ、特にチャイコフスキーに才能を認められ、目をかけられました。また音楽院ではアントン・アレンスキーに和声を、セルゲイ・タネーエフに対位法を学んだのです。同級にはアレクサンドル・スクリャービンがいました。ズヴェーレフは弟子たちにピアノ演奏以外のことに興味を持つことを禁じていましたが、作曲への衝動を抑えきれなかったラフマニノフはやがて師と対立し、ズヴェーレフ邸を出ていきました。彼は父方の親戚に当たるサーチン家に身を寄せ、そこで未来の妻となるナターリヤと出会ったのです。1891年に18歳でモスクワ音楽院ピアノ科にて大金メダルを得て卒業しました。金メダルは通例、首席卒業生に与えられますが、当時双璧をなしていたラフマニノフとスクリャービンは、どちらも飛びぬけて優秀であったことから、金メダルをそれぞれ首席、次席として分け合ったのです(スクリャービンは、小金メダル)。同年ピアノ協奏曲第1番を作曲しています。さて、今日ご紹介する「悲しみの三重奏」または「ピアノトリオ第2番ニ短調」は、1893年11月6日にチャイコフスキーが亡くなり、追悼のために作曲しました。チャイコフスキーが創始したこの「亡き芸術家の追悼音楽」としてピアノ三重奏曲を作曲するという教えであり、ロシアの伝統でもあったのです。ラフマニノフは2つのピアノ三重奏曲を作曲しました。一つはモスクワ音楽院在籍中の1892年に完成された、単一楽章によるト短調の作品。もう一つは卒業後の1893年に作曲されたニ短調による作品です。前者はラフマニノフの存命中に出版されることがなく、長らく忘れられていたが、現在では前者を「第1番」、後者を「第2番」というように呼び分けています。第1楽章:モデラート Moderato - Allegro vivace第2楽章:クヮジ・ヴァリアツィオーニ Quasi variazione. Andante第3楽章:アレグロ・リゾルート Allegro risoluto - Moderato Mikhail VAIMAN (1926-1977), violin - Mstislav ROSTROPOVICH (1927-2007), cello - Pavel SEREBRYAKOV (1909-1977), piano (Live rec: Leningrad, 1976)私は以前、映画「ラフマニノフ・愛の調べ」を見て強烈に印象をもっているシーンの一つに彼がライラックの花束をかかえて家族のもとに戻るところです。音楽は「アンダンテ・カンタービレ」。やはり、彼の作曲した歌曲「ライラック」作品21-5が広く愛されてラフマニノフのロマンスを象徴する存在となり、ライラックの花は彼の存在と深く結びつけられるようになったのですね。恋人や熱狂的な彼のファンがライラックを届けるシーン、実際にあった事のようです。ライラックの花言葉:初恋、謙遜ソフィー・アンダーソン◇ライラックの時 ☆もう一つのエッセイ 《音楽と絵画の部屋》 も重ねてご覧ください。☆youtube:kumikopianon 音楽の花束 私自身の演奏、現在99曲をのせています。コンサートライブアルバム(サロンで聴く室内楽の楽しみ)をリリース致しました。モーツアルト:ピアノトリオ ト長調 KV564R.シュトラウス:ロマンス ヘ長調 Op.75ヴェニャフスキ:モスクワの思い出 Op.32アレンスキ:ピアノトリオ No.1 Op.32シベリウス:ロマンス(ピアノソロ)エルガー:愛の挨拶

May 9, 2013

-

116話:ロシアの伝統~亡き芸術家の追悼音楽

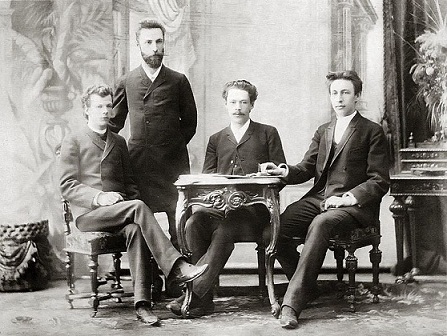

ロシアの作曲家と言えば私は真っ先に「チャイコフスキー」「ラフマニノフ」と思い浮かべます。そして「亡き芸術家の追悼音楽」とくれば、やはりチャイコフスキーの「偉大なる芸術家の思い出」ではないでしょうか。しかし今日ご紹介する音楽家はチャイコフスキーに深いつながりのある別の作曲家です。このアレンスキーという作曲家については恥ずかしながら私はあまり良く知りませんでした。しかし、調べてみますと、素晴らしい才能の持ち主でロシアではとても有名な作曲家なのです。学生時代にはリムスキーコルサコフに目をかけてもらい、のちのモスクワ音楽院教授活動時代ではチャイコフスキーからの高く才能評価してもらっていました。アレンスキーの教え子の中にはラフマニノフやスクリャービンという著名な音楽家も含まれています。テーブル中央がアレンスキー、右がラフマニノフAnton Stepanovich Arensky アントン・ステパノヴィチ・アレンスキー(1861-1905)はロシアの古都ノヴゴロドで生まれました。父は医者でしたが、教養高く、仁徳もあり、地元の名士、弦楽器やオルガンを演奏し音楽サークルでの交流もある大の音楽好き。母もピアニスト、そんな家庭に育ったので小さい頃から音楽教育は十分にうけることが出来、7歳でペテルブルグの音楽学校に入ります。1879年(18歳)になると特別理論クラスに入学、そこでリムスキー=コルサコフに作曲理論とオーケストレーションを師事します。リムスキーはアレンスキーの才能豊かなことに目をかけ、信頼し、自分のオペラ《雪娘》のピアノ編曲を任せるといったことで、期待を寄せていたことがうかがえます。1882年(20歳)になると音楽の指導を受ける傍ら、教授活動の場としてモスクワ音楽院へ移ります。その時の恩師にピアノはニコライ・ルビンシュタイン、作曲法をチャイコフスキーに習います。また、教師としてのアレンスキーは年ごとに人気が高まり、1889年には教授に昇任しました。弟子たちによる回想を見ると、「生まれ持った才能、直観的なひらめきによって生徒を感化し、間違いを瞬時に見抜き、生徒を正しい方へ導く天才的な芸術家」と書かれています。しかし、アレンスキーの人物像として移り気で短気な性格もある、ということからすべての学生とうまくいっていたわけではなかったようです。弟子のゴリデンウェイは「アレンスキーには悪いところもありました。才能のない生徒には我慢がならず、生徒の課題の出来が悪いと、かなり辛辣に虐めるのです」と率直に述べています。アレンスキーにとっても12年間のモスクワ滞在は非常に重要なものでした。作品の多くはこの時期に作られ、最良のものが多かったと言われています。1887年(26歳)の頃精神錯乱に陥り、重い鬱病を発症します。快復はしますが、それ以降不安定なことが生涯多かったようです。青いショールをまとったロシア娘◇Ivan Kramskoy 1837-1887アレンスキー◇ピアノトリオ 第1番 ニ短調 作品32作曲されたのはモスクワ音楽院を辞職した頃、1894年(33歳)です。チャイコフスキーの創始した「亡き芸術家の追悼音楽」としてピアノトリオを作曲するというロシアの伝統に沿った作品です。チャイコフスキーの「偉大なる芸術家の思い出に」はリコライ・ルビンシュタイン追悼のために作られたのと同様に、この作品はサンペテルブルグ音楽院でチェロを教えていたカルル・ダヴィドフの追悼のために作曲されました。初演は1895年にサンクトペテルブルクにて、ピアノは作曲者アレンスキー、ヴァイオリンはレオポルト・アウアー、チェロはアレクサンドル・ヴェルジビロヴィチ。カルル・ダヴィドフこの曲を初めて聴いた時確かに、チャイコフスキーのそれを思い出す曲調でした。ピアノが短調の和声で静かに始まり、まず第一主題をVnが奏で(チャイコはVc)せつせつと歌い上げていきます。やがてロシア民謡的なものは見え隠れはするものの、次第にロマン派、メンデルスゾーンやショパンが顔を出すような感覚を持ったのは私だけでしょうか。演奏時間は約30分、4楽章の構成です。第1楽章Allegro moderato第2楽章Allegro molto第3楽章Adajio第4楽章Allegor non troppoPainter: Isaac Ilich Levitan ☆サロンで聴くピアノトリオの楽しみアレンスキー:ピアノトリオ 他 ☆サロンHPはこちら サロン全景☆上記の演奏会のプログラムとして《音楽と絵画の部屋》 ヴェニャフスキー:モスクワの思い出 も重ねてご覧ください。☆youtube:kumikopianon 音楽の花束 私自身の演奏をのせています。

January 12, 2013

-

115話:シリーズ~ドイツリート その1

謹賀新年 音楽エッセイを始めて3年を迎えました。お付き合い頂いている皆様本当にありがとうございます。これからの流れとしては、今まで通り演奏会のプログラム作品が中心になりますが、また今年はドイツリートを少しでも多くご紹介できたらと考えております。どうぞ宜しくお願い致します。1840年、シューマンは後に「歌の年」と名付けています。クララとの結婚が難航する最中、驚くほどの歌曲が溢れ出ました。最初は2月にシェイクスピアの「十二夜」からの詩に基づく、ハイネの詩による、4月は、5月からはアイヒェンドルフの、下旬には、7月には、10月に/、などなど年内に124曲が作曲されました。煩わしい事、悲しい事、それらをクララへの愛と希望のエネルギーにかえて創作活動に費やしていたのでしょうか。素晴らしい集中力と才能だと改めて敬服します。シューマンの座右の銘の中から一部ご紹介します☆譜を見ただけで、音楽が分かるようにならなければいけない。☆ひく時は、誰が聴いていようと気にしないこと☆いつも名人に聞かせるような気持ちで弾くように。その他の座右の銘についてはこちらのエッセイ をご覧ください。「献呈」ピアノ編がお聴きになれます。シューマン◇「女の愛と一生」アーダルベルト・シャミッソーの詩に基づく歌曲集です。1840年7月7日、ヴィーク(クララの父)が裁判から退却した報せに、シューマンは「万歳!勝利!」と日記に書き、四日後にこの歌曲集に着手しました。詩の内容は普通の女性の一生を描いた連作で、それが新鮮とされて出版後に人気を博しました。この歌曲集は、実際最後の詩(女性が孫を登場させる)を省いて全8曲で構成。音楽を劇的に対比させながら物語性を際立たせる一方、曲集全体には穏やかで、繊細な和声をおくことによって女性らしいつつましさ、明るさが表現されています。これは「子供の情景」にも言えることではないでしょうか。シューマン:藤本一子著よりそれまでの歌曲集においてツィクルスの構築法を探求してきたシューマンは、今回も詩の内容に即して二つのグループとコーダで構成している。第1曲《あのかたにお会いしたときから》心惹かれる男性にめぐにあった不思議な感情を、ためらいがちの伴奏リズムとつぶやくような歌唱法で表し、第2曲《誰よりも素晴らしいあのかた》で心の躍動を歌い上げ、第4曲《わたしの指輪よ》内的な喜び、第5曲《手伝って、妹たち》最後の結婚行進曲で区切りを迎える。ここまでがフラット系の調。続いて第6曲《いとしい友よ、あなたはいぶかしそうにご覧になる》から第8曲までがシャープ系で落ち着きのあるグループを作る。この3曲が急展開するのだが、最後に冒頭の音楽が回想されて、穏やかな時空間へ誘う。シューマンの歌曲「ミルテの花」よりはこちらのエッセイ「献呈」 をご覧ください。「献呈」ピアノ編がお聴きになれます。 期待と不安◇チャールズ・ウェスト・コープ(1811~1890)イギリス第1曲あの人にあってから彼に会ってからというもの、わたしは盲になってしまったよう。 どこに目を向けても、彼が見えてしまう。 まるで白昼夢のように,彼の姿がわたしの前に漂っていて、 深い暗闇からその姿だけが 明るく浮かび上がってくる。 わたしの周りはすべて 光りも色も無くなり、 妹たちの遊びにも もう加わる事も無い。 むしろ小さい部屋にこもって 人知れず泣いていたい。 彼に会ってからというもの、わたしは盲になってしまったよう 第2曲誰にもまさるきみ彼は、誰よりも素晴らしい人、何と優しく、何と善良なんだろう! 優しい唇、澄んだ瞳、明るい心とくじけぬ勇気 大空の深い青の中で、明るく輝いている星たちのように、 彼もわたしの心の大空で 明るく輝いて、気高くまた遥かにある 歩んで、あなたの軌道を歩んで ただあなたの輝きを眺めているだけでいい。 慎ましくあなたの輝きを眺めているだけでいい 幸せであろうと、悲しかろうと! わたしのひそかな祈りを聞かないで、あなたの幸福だけに捧げられた祈りを わたしのような卑しい女をあなたが知る事は無い、輝く天空の星よ! 誰よりも優れた女性だけが あなたに選ばれる幸福を受けるべき そしたらわたしはその気高い女性を祝福します 何度でも祝福します その時わたしは喜び、また涙を流すでしょう 幸せ、その時わたしは幸せなの この心が張り裂けるというのなら、 張り裂けて、ああ心よ、それくらいの事が何だというの? シューマン◇子供の情景~ピアノ:本間くみ子 *こちらのエッセイもどうぞお立ち寄りください音楽と絵画の部屋 サロンで聴くピアノトリオの楽しみアレンスキー:ピアノトリオ 他

January 4, 2013

-

114話:流麗な後期ロマンチィズム

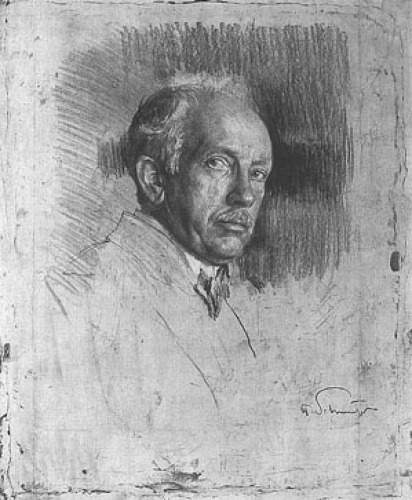

リヒャルト・ゲオルク・シュトラウス(Richard Georg Strauss, 1864- 1949)はドイツの後期ロマン派を代表する作曲家です。交響詩とオペラの作曲で知られ、また、指揮者としても活躍しました。私のシュトラウスの印象は裕福な家庭に生まれ、素晴らしい教育を受け、音楽の才能に恵まれ、作曲、指揮だけでなく、器楽演奏特にヴァイオリンについては大家に近いものを持っていた・・まさに語学と絵画にも卓越していたメンデルスゾーンを連想してしまいます。 さて、父はホルン奏者で、シュトラウスは幼少から徹底的な音楽指導をうけます。後に父のことを回想して次のように言っています~父は先ず第一にモーツアルトを、次いでハイドン、ベートーヴェンを高く評価していた。その他はシューベルト、ヴェーバー、メンデルスゾーン、シュポーアであった~1880年あたりまでは、シュトラウスの作品は父親の教育に忠実で、古典派・ロマン派の巨匠たち、例えばモーツアルト、シューマンやメンデルスゾーン風のかなり保守的で流麗さが特徴でした。やはりモーツァルトを崇敬しており、「ジュピター交響曲は私が聴いた音楽の中で最も偉大なものである。終曲のフーガを聞いたとき、私は天国にいる思いがした」と語ったといわれています。そして父親の考えを受け継いでいたので、リストやヴァーグナーなどの新ロマン派には背を向けていました。しかし、その後からシュトラウスが新しい音楽に興味を持つことになりますが、きっかけとなったのは、優れたヴァイオリン奏者で、ワーグナーの姪の1人と結婚したアレクサンダー・リッターと出会ったときからです。リッターの影響により、革新的音楽に真剣に向き合うようになりました。また、20世紀の代表的な作曲家シェーンベルクとは特に10年間ほど大変密接な関係でいました。1912年シャエフ指揮~バラの騎士~R.シュトラウスの作曲活動は3期に分けられています。今日の作品は第1期(1880~87)1883年、19歳の作曲です。背景として、1882年「トリスタンとイゾルデ」を聞いてからヴァーグナーに傾いていきます。1983年、ベルリンへ行った時、美術のメンツェルなどから影響を受け、芸術の新しい動きへの目を開き始めていきます。1884年ハンスビューローと出会い、彼から認められ、ブラームスの熱烈な信奉者にもなりました。そうして標題音楽と絶対音楽、革新と保守の間をさまよい、この頃、ブラームス風であるがヴァーグナーの影響も強い作品を書いています。ロマンスと同じ年に書かれた「チェロとピアノのためのソナタOp.6」(1882-83年)。こうして、マイニンゲン時代(1885年-86年)にヴァーグナー派に転向し始めました。リヒャルト・シュトラウス◇ロマンスヘ長調作品75この曲はもともとはチェロとオーケストラのための曲で、1883年にチェリスト、ハヌシュ・ヴィーハンのために書かれましたが、献呈は作曲家の叔父でミュンヘンの首席検察官アントン(リッター・フォン・クネツィンガー)になされました。初演はシュトラウス自身のピアノで演奏されましたが、その後作品の存在は忘れられ 100年近くなった1980年にようやく再発見され、今日に至ります。生まれた時期がもう少し前だったら私たちはこの曲に出会えなかったのですね。典型的なロマンスの形式で書かれており中央に対照的な部分が置かれています。ロマンスMarilies Guschlbauer 下記のピアノトリオコンサートでも、この曲を演奏致します。室内楽コンサートサロンで聴くピアノトリオの楽しみ ***** ***** ***** ******こちらのエッセイもどうぞお立ち寄りください音楽と絵画の部屋 ピアノコンサートライブアルバム「名曲の旅」2012.11月リリースしました甘い思い出:メンデルスゾーン / ルーマニア民俗舞曲:バルトーク / アラベスク:シューマン / レントよりも遅く:ドビュッシー / はかなき人生:ファリャ / コルドバ:アルベニス / ロマンス:シベリウス / ロンドニ長調:モーツアルト / 悲愴第2楽章:ベートーヴェン / エディットピアフを讃えて:プーランク / ワルツ第5番:ショパン / オリエンタル:グラナドス / トルコマーチ:モーツアルト

December 23, 2012

-

113話:サルスエラ

只今来月に控えた演奏会ピアノコンサート~名曲の旅~の準備をしております。そして丁度スペインの作曲家の作品も取り上げる予定なのでこちらにご紹介致します。ファリャ◇スペイン舞曲より「はかなき人生」ファリャ(1876-1946)はスペイン作曲家です。フェリーペ・ペドレル(1841-1922 スペイン国民学派の父と呼ばれた)に師事しましたが、師の影響によりスペイン民族音楽に傾倒していきます。とりわけアンダルシアのフラメンコに興味を持ちます。多くのサルスエラの作品を残し、中でも最も有名なものが今日ご紹介する歌劇「はかなき人生」(1905年作曲)です。サルスエラ(Zarzuela)・・・お料理で言うならばスペイン風のブイヤベースだそうです。もともとは音楽用語から生まれた名前だとご存知でしたか。サルスエラとはスペインの抒情詩オペラ音楽のことを指します。スペイン人によるスペイン語のオペラなのです。簡単なあらすじはヒロイン、サルー(ジプシー娘)がバコ(一般スペイン人)と恋仲になりますが、バコは結婚相手としてならカルメラ(同じ階級のスペイン人で金持ちの令嬢)を選ぶまでのお話。階級・民族間の悲恋がテーマです。また今日ご紹介する「はかなき人生」はこのサルスエラの劇中曲が抜粋され、クライスラーがヴァイオリンとピアノのために編曲したことからよりポピュラーになりました。クールベ◇物思うジプシー女ジプシーと言いますと、自由気ままに生きている印象がありますが、現実のスペインでは差別があるようです。フラメンコが他の舞踏のように作った笑顔で踊るというものとは違い、喜びだけではなく、眉間にしわまでよせて辛さ、悲しさも情熱的に表現しようとすることにはこうした背景があるのでしょう。 フラメンコと言えば皆さんが思い浮かべるものは、真っ赤なドレスの踊りて、ギターの伴奏、をはじめ、他にはカンテ(歌)・パルマ(手拍子)・パリージョ(カスタネットを持った踊りて)などでしょうか。移民という過酷な生活が生んだ素晴らしい舞踏と音楽。スペインに限らず民族音楽はまさに「生きる証」そのものだと感じます。はかなき人生:ヴァイオリン&ピアノJanine Jansen & ses Amis ***** ***** ***** *****本間くみ子 ピアノコンサート~名曲の旅~11月10日(土)東京・駒込:ソフィアザールサロンにてソフィアザールインフォメーションご予約・お問い合わせ尚、現在youtubeには92曲載せていますアルベニス◇コルドバ ピアノ:本間くみ子4thアルバム「Kinderszenen~子供の情景」2012.9月リリースしましたメンデルスゾーン:歌の翼にのせて / シベリウス:ロマンス シューベルト=リスト:セレナーデ / シューマン=リスト:献呈 シューマン:アラベスク / 「子供の情景」(全曲)ショパン:ワルツ No.7 / ベートーヴェン:「うつろな心」による6つの変奏曲 ベートーヴェン:ソナタ「悲愴」第2楽章 / プーランク:エディット・ピアフを讃えて

October 15, 2012

-

112話:孤独な神童

今回もモーツアルトです。モーツアルトの子供時代は大半を演奏旅行に費やした事もありかなり普通の子供とは違った人間形成になったことでしょう。同じ年頃の友達と外を駆けずり回って遊ぶ、という事が想像しかねる、のは私だけではないでしょう。父親レオポルドの同僚(宮廷オーケストラ)に、シャハトナー(1721-95)というトランペット奏者がいました。五才上の姉ナンネルの質問に答えてシャハトナーが思い出をつづっているものがありましたのでご紹介します。「令弟が音楽の勉強に夢中になり始めると、他のすべての仕事に対する嗜好はすべて死に絶えたも同然になってしまうほどで、さらに子供っぽい遊びや戯れも、もし彼にとって興味がある場合は、音楽の伴奏がつけられました。彼と私が、部屋から別の部屋へと、玩具を運ぶ時はいつでも手の空いているほうが、行進曲を歌ったり、ヴァイオリンを弾いたりしなければなりませんでした」「彼が音楽を始める前の頃、ほんの少しでも面白い遊びがあると、彼はそのために飲食を忘れ、また他のことをすべて忘れてしまうほど感じやすいものでした」モーツアルトは興味のないものに対しては我慢できず放り出し、一方熱中すると我を忘れる、両者が並はずれなものであったのですね。作曲をするモーツァルト 楽譜を書いているヴォルフガングの様子をのぞき込んでいるのは、父親のレオポルト。そばにいるのはシャハトナー「お互いにしょっちゅう会ってばかりいたので、彼は私がものすごく好きになってしまい、一日に何度も、おじさんは僕が好き?とたずねるものでした。時々、まったくの冗談のつもりで、いや嫌いだよというと、彼はすぐにも目にきらりと涙を浮かべるものでした。それほど彼の心はやさしく、そして愛らしいものでした」さて、みなさんはモーツアルトとお友達になりたいですか?他にもエピソードご覧になりたい方はこちらのエッセイをご覧ください。98話:手抜き、減給の名曲モーツアルト◇ロンドニ長調 K.4851786年36歳、モーツアルト円熟期の頃の作品です。この頃はオペラ「フィガロの結婚」上演大成功に続き、翌年には「ドン・ジョバンニ」を作曲、上演、平行してピアノトリオ、他と精力的に作曲活動しています展望台からのウィーン◇ベルナルド・ベロット(1720-1780>このピアノ曲「ロンド」は明確な展開部を持っていてロンド形式とソナタ形式の両方の特色を備えた作品です。冒頭のテーマは曲の進行の中で何度も出てくるのですが、その都度転調し、色彩が変わります。また転調するに至るまでの和声の進行、伴奏形態の変化が実に巧みで私は演奏するたびに感動します。きっとモーツアルトにとっては意図も簡単に即興で(鼻歌まじりに)あっと言う間に演奏してしまった事でしょうね。ピアノ ロンドK.485Horowitz ***** ***** ***** ******こちらのエッセイもどうぞお立ち寄りください音楽と絵画の部屋 私自身の演奏会については11月10日(土)ピアノコンサート~名曲の旅~も予定しています。今日ご紹介したモーツアルトのロンドも演奏する予定です。下記はセカンドアルバムより(ピアノ:本間くみ子)モーツアルト◇幻想曲ニ短調、どうぞお聞きください。現在4thアルバムリリースまじかです尚、現在youtubeには90曲載せています開けない方はこちら

August 16, 2012

-

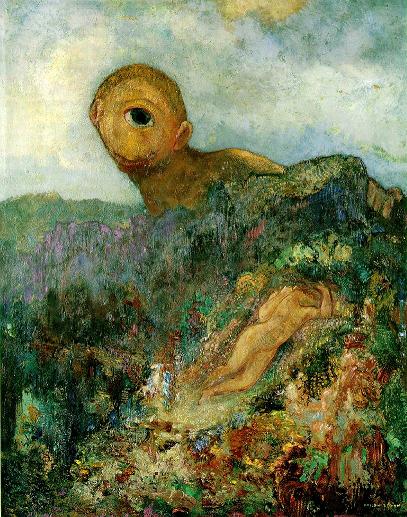

111話:別名はドン・ジュアン

モーツアルト、ウィーン時代最後の作品からもう一つご紹介します。歌劇「ドン・ジョバンニ」です。歌劇「フィガロの結婚」が1786年12月、プラハ(チェコ)で上演され大好評を博したことより 翌年1月8日から1ヶ月程モーツアルトは劇場関係者よりプラハに招聘されました。1月27日はモーツアルトの31歳の誕生日であり、彼にとってこのプラハ滞在(招待)は最高の誕生プレゼントとなったのではないでしょうか。また、この時台本作者のダ・ポンテも同行していました。そして、プラハ滞在中のモーツアルトにプラハの 民族劇場(スタヴォフスケ劇場、英語ではエステート劇場)より新曲の委嘱がなされたのです。そしてこの新曲こそが「ドン・ジョヴァンニ」でした。勿論、台本は「フィガロの結婚」と同様ダ・ポンテが担当しました。*ロレンツォ・ダ・ポンテ(Lorenzo Da Ponte, 1749- 1838)は、イタリアの詩人で台本作家。モーツァルトの3つのオペラの台本を書いたことで知られています「ドン・ジョバンニ」は2幕からなくドラマ・ブッファです。*歌劇「オペラ・セリア」=正歌劇、イタリア語からなり、1710ら1770年頃までヨーロッパで支配的、高貴かつシリアスな内容)「オペラ・ブッファ」=(18世紀前半にナポリで生まれ、イタリア語、市民的で、より身近な問題を取り扱うものでした)「ジングシュピール」=(ドイツ語による歌芝居や大衆演劇の一形式を指し、オペラ、またはオペレッタとも呼ばれます)この3つのジャンルが中心となっていますこの歌劇は、ただのおもしろおかしい喜劇とは趣が異なり、悲喜こもごもおりまぜ人間性をついた場面を持つ名作です。劇中、数々の名歌を持つほか、序曲も独立して演奏される機会の多いことで有名です。ドン・ジョバンニただこの新曲「ドン・ジョヴァンニ」の準備は順調なものではなかったようです。特に1787年5月28日にモーツアルトの 父レオポルドがザルツブルグで 亡くなった(享年67歳)影響は大きいものでした。そのことものあり、序曲の作曲が完成したのは、初演(1787年10月29日、 スタヴォフスケ劇場)の間際であったとのことです。*一般に数ある序曲の中でも最上のものとみなされている。彼が初演前夜のしかも稽古がすでに終わった後でペンをとっただけだった。その晩は11時ごろ自室にこもると妻に自分がうっかり寝込まないようにと、途方もない冒険話をしてもらう、などやっとのことで翌朝の7時までに書き終えた。また楽員たちは練習しないで演奏しなければならなかった。ある人々は、この序曲中には、モーツアルトが睡魔に襲われたに違いないと思われる部分や、彼がはっと目を覚まして書いたと思われる部分をはっきり認めることが出来ると主張している。(モーツアルト:スタンダール著)よりさて、筋書きは・・・17世紀、スペインのセビリアが舞台。女性を次々口説いては棄ててゆく、色男が、口説いた娘の父を決闘で殺してしまい、その父親の墓の石像の前で彼の幽霊に出会い、なんと自らの宴に招くという不適な行為をした結果、その石像が実際に現れ、ドン・ファンの手を取って地獄に引き摺り下ろす‥‥という内容。19世紀・セビリア余談ですが、このお芝居はとても人気があったようで、ヨーロッパ中で公演され、その後も何人もの人によって書き直されてもいます。(参考までに)モリエール 喜劇 ドン・ジュアン 1665 / モーツァルト オペラ ドン・ジョバンニ 1787 / プーシキン 小説 石の客 1830 / リヒャルト・シュトラウス 交響詩 ドン・ファン 1889 / アポリネール 小説 若きドン・ジュアンの冒険 1911 他に呼び方ですが、スペイン語ではドン・ファンといい、フランスでは、ドン・ジュアン、イタリア語では、ドン・ジョバンニ などです。ドン・ジュアンというタイトルから私の大好きな画家の作品から大変興味深い一枚を見つけましたので一緒にご紹介します。詩人ジョージ・ゴードン・バイロン長編詩として残した作品に、ドン・ジュアン(ドン・ジョバンニ)を主題としたものがあります。スペイン、セビーリャの若き色男ドン・ジュアンが放蕩三昧で土地を追い出され、外国へと向かうために船に乗りますが、その船が難破してしまいます。さらに漂流の末に食糧も底を尽き、食物として搭乗者の犠牲となる物を決めるためのくじ引きをおこなっている場面なのだそうです。ドラクロワはこのロマン派主義のバイロンに強く傾倒を示していました。ドラクロワ◇ドン・ジュアンの難破(ドン・ジュアンの難船)1840モーツアルト◇ドンジョバンニ Don Giovanni K.527 序曲***** ***** ***** ******こちらのエッセイもどうぞお立ち寄りください音楽と絵画の部屋 私自身の演奏会については11月10日(土)ピアノコンサート~名曲の旅~も予定しています。下記は最新動画です。シューマン◇アラベスク、どうぞお聞きください。尚、現在youtubeには88曲載せています

July 25, 2012

-

110話:ウィーンでの素晴らしい創作意欲

先日、ピアノトリオの演奏会を来年させて頂くお話を頂きました。プログラムの最初は軽快なモーツアルトから、という事になり今日はその作品からのご紹介です。モーツアルトのピアノトリオは全6曲あり、どの曲も晩年数年間で作られています。ウィーン時代( 25歳~32歳)の最後の年でもあります。特に最後の3曲は1788年に、ブフベルク家(ウィーンの裕福で音楽好きの織物商)での小さな音楽会のために作られたのであろうとされています。モーツアルト、ザルツブルグの住家ウィーン時代を簡単に辿ると、1781年に一度ザルツブルグに戻るのですが、ザルツブルグ大司教コロレドと衝突し、解雇され、ザルツブルクを出てそのままウィーンに定住を決意します。以降、フリーの音楽家として演奏会、オペラの作曲、レッスン、楽譜の出版などで生計を立てました。 翌1782年、 父の反対を押し切りコンスタンツェ・ヴェーバーと結婚、このころから自ら主催の演奏会用にピアノ協奏曲の作曲が相次ぎます。1785年には弦楽四重奏曲集をハイドンに献呈(「ハイドン・セット」)、父親はハイドンから息子の才能について賛辞を受けます。また、ハイドンは2年後の1787年、プラハからのオペラ・ブッファの作曲依頼に対して、自分の代わりにモーツァルトを推薦しました。ハイドンの言葉「有力者が彼の才能を理解できるのなら、多くの国々がこの宝石を自国の頑固な城壁のなかに持ち込もうとして競うだろう」1786年5月1日、オペラ『フィガロの結婚』K.492をブルク劇場で初演し、翌年プラハで大ヒットしたためプラハを訪問します。 5月には父・レオポルトが死去。10月には、新作の作曲依頼を受け、オペラ『ドン・ジョヴァンニ』K.527を作曲し、プラハエステート劇場で初演。モーツァルト自らが指揮をとります クリムト◇ブルグ劇場の天井画より*クリムトについてはこちらにお立ち寄りください音楽と絵画の部屋 chapter 12 プラハで上演した『ドン・ジョヴァンニ』の報酬が同地から送金されるのが遅れていたこともあり、この頃からモーツァルトのキャッシュ・フローに狂いが生じ始めました。即ち、家計の出金に対する現金入金不足です。理由の一つには予約演奏会や貴族邸での個人演奏会の開催回数が激減し(オスマン帝国との開戦により主だった貴族が戦地に赴いたり、領地に戻ったりしたこともあり、モーツァルトの演奏会はほとんど開催されていない)これに伴う現金収入がら激減したのです。6月には友人でフリーメイソンの会員であったミヒャエル・ブフベルクに現存する最初の借金依頼の手紙が書かれています。 *ミヒャエル・ブフベルク:1741年生まれ。ウィーンの裕福で音楽好きの織物商。《最愛の同士よ!あなたの真の友情と兄弟愛にすがって、厚かましくもあなたの絶大なる御好意をお願いします。あなたには、まだ8ドゥカーテンを借りています。いまのところ、それをお返しすることができない状態にあるのに加えて、さらに、あなたを深く信頼するあまり、ほんの来週まで(その時にはカジノで私の演奏会が始まるので)、100フローリンを融通して助けてくださるよう、あえてお願いする次第です。その時までには、必ず予約金が手に入りますし、そうなればこの上なく熱い感謝の念をこめて136フローリンをきわめて容易にお返しできるでしょう・・(略)あなたのこの上なく献身的同士 W.A.モーツァルト》ブフベルクに宛てたこの種借金依頼の手紙は1788年6月に3通、7月初めに1通、合計4通、1789年にも同じく4通、90年には9通もの手紙がかかれ、91年最後の年にも3通、総計20通もの手紙が書かれたのです。モーツアルトそんな中でもモーツアルトの創作意欲が衰えることがなく、6月から8月にかけて3大交響曲を書き上げました。 さて、このモーツアルトのピアノトリオ、弦の仲間がいたら形だけでも自分も弾けるかもしれないような簡素さでありますが、実は大変深い表情があり、そう簡単でもないと知ります。ピアノの部分についてみると、ソナタ等では低音域の表現にも神経を行き渡らせなければならない分、表現に限りがあるのに対して、ピアノトリオでは、足元はすべてチェロにゆだねて、ピアノとヴァイオリンが自由闊達、気ままに舞踏しているような、そんな感じを受けます。ピアノトリオの形はコミュニケーションの面白さが大きく拡がるアンサンブルの最も洗練された形ではないでしょうか。モーツアルト◇Piano Trio in G Major , KV 564 第1楽章***** ***** ***** *****私自身の演奏会については11月10日(土)ピアノコンサート~名曲の旅~も予定しています。下記は最新動画です。ショパン◇ワルツ第7番作品64-2、どうぞお聞きください。尚、現在youtubeには87曲載せています

July 12, 2012

-

109話:ブラームスと二人の女性

ブラームスと言えば・・・内向的で人見知りの強い人柄を連想します。そして新ドイツ派(ヴァーグナー、リストなど)への反抗精神を寄せた人、ロマン派の作曲家で最も変奏曲に関心を寄せた人、この上なくシューベルトの歌曲に魅了された人、バッハ、ベートーベンを崇拝、研究した人、としても知られています。 20代のブラームスブラームスは20歳の時、親友ヨワヒムの紹介でシューマン家の扉をたたきます。彼の作曲したソナタ、スケルッツオに感動しその日から弟子として住み込むことになりました。ロベルトの妻クララの日記より、「今日は素晴らしい人物、ハンブルク出身の作曲家ブラームスと出会う幸運を私たちにもたらした。彼もまた神からじかに遣わされた天才のうちのひとりなのだ。****ブラームスには差し引いたり、付け加えたりするようなものは何もないとローベルトは言っている」ブラームスはいつしか同居しているうちにクララへ愛情を抱き、複雑な立場に苦しみながら数々の作品にその想いを託しています。これは有名なお話ですね。しかし今日ご紹介する二人の女性は限りなくクララに関係はありますが、別の女性なのです。一人は25歳の頃、クララと子供たちとの夏の滞在地ゲッティンゲンの大学教授の娘アガーテ・ジーボルトです。クララに対する解決のつかない思慕とは別の、若くて聡明な女性の出現はブラームスの心を現実に引き戻しました。婚約まで辿りつくのですが、一方的にブラームスから破棄してしまいます。その背景には少年期に過ごした「女郎買い横丁」と呼ばれる決して良好と呼べない環境の中で目にした女性たちや、クララへの愛を含めて女性に対する屈折した感情が影響したと言われています。 アガーデ・シーボルトもう一人の女性は失恋に終わりました。それはクララの三女ユーリエ・シューマンです。このユーリエへの愛はシューマンへの崇敬とクララへの親愛が重なって特別な意味を持ち、密かなものでした。しかいクララは全くそれに気ずかず、ユーリエが結婚がきまってからはブラームスは深い衝撃を受けクララのもとに足を運ぶことも少なくなったのです。チェロソナタ第1番作品38(1862-65)ブラームス29歳の頃の作品です。ベートーベンを研究し、またバッハのフーガの技法を下地に作曲しました。この曲を作る背景として、クララとベルリンで過ごしていましたが、1862年になると演奏家としての活発な活動に入りウィーンへと拠点を移します。友人に宛てた手紙に「僕はやってきた。いま、プラーター広場からほんの十歩のところに住んでいる。ベートーヴェンがいつも飲んだ場所で、ワインを飲むことができるんだ」フェルディナント・ラウフベルガー◇プラーター公園で楽しむ庶民またウィーン滞在で大きな収穫となったのはシューベルトの作品との出会いであり、ウィーンの深い魅力を感得させるものだったのです。1863年知人に宛てた手紙に「私が当地でこのほか楽しく過ごせたのはシューベルトの未出版の作品のおかげです。彼の作品を仔細に見ていますとすっかり楽しい気分になってしまいます」そして同年ウィーン・ジングアカデミー指揮者就任の職を得て、更に新しい人間関係と音楽の世界を開いていったのです。ブラームスは生涯独身でした。クララへの想いは私たちの想像を超える深いものだったのでしょう。一方クララはシューマンを死ぬまで愛し、いいえ、永遠に、尊敬していました。女性の立場として思うことは母として、妻として、女性として、そして音楽家として凛とした強さとたおやかさを持って生き抜いたクララを尊敬してやみません。ブラームスの音楽はロマンティックと言うほど軽いものではなく、前に進みたい自分と引き留めるもう一人の自分がいて、光の先が見えない闇の中を旅しているように感じます。第1楽章Mstislav Rostropovich, violoncello & Sviatoslav Richter, piano***** ***** ***** ***** 先月のリサイタルを終え、目下6月のチェロ&ピアノデュオコンサートに向けて準備を進めております。(今回ご紹介するチェロソナタを演奏致します)尚、11月私のソロコンサートについてはピアノコンサート~名曲の旅~も予定しています。下記の動画はリサイタル1週間前に某スタジオで録画しました。 ベートーベン後期ソナタ30番の3楽章、どうぞお聞きください。 尚、現在youtubeには88曲載せています

May 15, 2012

-

6月17日 演奏会のご案内です

チェロとピアノ デュオコンサートのお誘いリサイタルを終え、一日休養のあとはこちらの演奏会に向けて気持ちを新たに送っております。ご予約、お問い合わせはメッセージにてどうぞ宜しくお願い致します。コンサートネット情報こちらにも掲載しておりますhttp://tutti-classic.com/concert/2251下記の動画はリサイタル1週間前に某スタジオで録画しました。ベートーベン後期ソナタ30番の1楽章、どうぞお聞きください。尚、現在youtubeには88曲載せています。

May 6, 2012

-

108話:不滅の恋人に献呈したピアノ曲

ただ今第3回ピアノリサイタルに向けて日々準備をしております。今回はロマン派への誘い最終章、ベートーベン後期ピアノソナタからのご紹介です。 クリムト◇ベートーベンフリーズより~詩~ベートーベン◇ピアノソナタ第30番作品109ベートーベン後期ソナタを呼ばれるのはこの30番をはじめ、31番・32番です。29番「ハンマークラヴィーア」もそうですが、30番~32番は1820年にまとめて作られました。聴覚が全く絶望的であったにもかかわらず、メートリンクでの心地よい夏を過ごしたあと、ミツバチのように楽想をかき集めて来てウィーンに帰ってから一気に書き上げられた、と記されています。特にこの30番は不滅の恋人と言われているマクシミリアーネ・アントーニアへ捧げられているようです。しかし、当時アントーニアは結婚していたこと、主人であったマクシイリアーネ氏には世話になっていたことなどにより、ベートーベンは公にしなかったらしい事が後に分かりました。その証拠の一つにこの30番は直接夫人に献呈されておらず、娘のブレンターノに手渡されています。現代の私たちから想像するベートーベンとは違う繊細な一面が伺えますね。またそんな切ない恋というとクララとブラームスを連想していまいます。アントニーア・ブレンターノ1813年の自殺未遂から9年を経て、創作に落ち着きもあらわれています。この30番は第3楽章に重心がおかれ、変奏曲になっていますが、主題後半部分は歌曲「遥かなる恋人に寄せる」と同一のフレーズが用いられていることからも叶わぬ想いを曲に封じ込めたベートーベンの心情を察します。次回は若きベートーベンのエピソードをご紹介します。第一楽章バレンボイム第一楽章アラウ ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ インフォメーション ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪私はとてもシューマンが好きです。ピアノの年と呼ばれた頃の作品を中心にこれからも勉強し続けていきます。下記の動画はリサイタル1週間前に某スタジオで録画しました。youtubeには現在88曲載せています。

March 16, 2012

-

ピアノリサイタルのお知らせ

ベートーベン後期ソナタ30番は特に不滅の恋人(実際はその娘に)献呈され、思いの深い美しい楽曲です。 多くの方のご来場お待ちしています。 会場:ソフィアザールサロン全景はこちら http://www.sam.hi-ho.ne.jp/happyendoh/top.files/soph.files/seclet.html コンサート情報案内↓にも掲載しております。 http://tutti-classic.com/concert/125お問い合わせはこちら k-honma@violet.plala.or.jp(本間) 私自身の演奏です。昨年2011年に録音しました。3rdアルバム「My Romance」からの1曲です。沢山のロマンスの中から失う悲?しみもあえて選曲致しました。どうぞお聞きください。 ただ今youtubeに73曲のせています。どうぞお立ち寄りください http://www.youtube.com/user/kumikopianon/videos

February 29, 2012

-

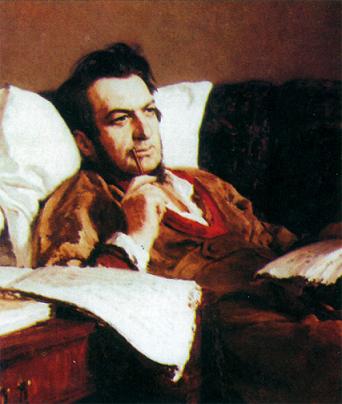

107話:ルドンとシューマン~ロマン派への誘い

私自身、ちょうど2ヶ月後に控えております第3回ピアノリサイタルにて、これからご紹介するシューマン「子供の情景」もプログラムに入れました。非常に好きな作品の一つでもあり、演奏できる事を今からとても楽しみにしております。シューマン◇子供の情景まず、トロイメライについてはこちらスケッチ「愛らしい小品たち」のエッセイも重ねてご覧ください。子供の情景1 見知らぬ国 2 不思議な出来事 3 鬼ごっこ 4 おねだり 5 十分な幸せ 6 重大な出来事 7 トロイメライ 8 暖炉のそばで 9 木馬の騎士 10 むきになって 11 怖い風 12 眠りに入る子供 13 詩人は語る シューマンは沢山の子供がいました。母親であるクララは大変素晴らしいピアニスト。子育ては一人でも大変なのに、こんなに大勢の子供たちの面倒をみながらどうやって自分の練習時間を捻出していたのでしょうか・・・古い映画ですが「愛の調べ」(クララとシューマンの物語)の場面にもクララの子育てぶりが出てきます。母としての優しさ、強さがとても魅力的に描かれています。さて、この曲を聴いていると(弾いていると)そんな子供たちの日常の様子が本当に手に取るように分かります。シューマンの精密な描写力、表現力は並みならぬ才能だという事は言うまでもありません。ホロヴィッツの演奏子供の情景・全曲アルゲリッチの演奏子供の情景・全曲ところで、私はフランス画家「ルドン」がシューマン崇拝者だっということを偶然知りました。「交響曲的画家」=今日の言葉でいうと抽象画家、また、再現画家、ルドンはそのどちらでもなく、「象徴的画家」であり、豊かな想像力で彼自身の音楽志向からその栄養を吸収していたに違いありません。ルドンの描いた作品にはシューマンを題材にしたものが多く残されています。また、ルドンの日記「私自身に」の手記にシューマンついていくつか書かれています。ルドン(1840-1916)◇シューマン讃肖像画とはひとつの人格、一人の人間の本質を捉えた像である。肖像画の最悪のものは、人間の顔の中に人間がいることを示さない種類のものだ。ルドン『私自身に』ルドンはヴァイオリンを弾き、音楽家ショーソンとよくアンサンブルをしました。また、定期的にカルテットなど室内楽も演奏し、ベートーベンをはじめ、シューマンの曲を中心にとりあげていました。ルドンが熱狂的なシューマンのファンだということの証明に音楽仲間からの手紙の出だしに「親愛なるシューマン」と書かれているのがいくつか残されています。この他に、ルドンがシューマンを崇拝していた理由の一つにはシューマン自身がホフマン(ベルリン小説家・音楽家)に憑かれていたことが挙げられています。シューマンのあの有名なピアノ大作「クライスレリアーナ」はホフマン著「クライスラー楽長」をもとに作られています。ルドン◇昼と夜『夜』右パネルに描かれたシューマン、フォンフロワド修道院図書室彼自身が高貴だった。その意味は、絶対に利己的でなく、自己を棄てた心の流露、強く充足した魂を持っていたということである。シューマンは、彼の果実を与えた。林檎の樹が林檎を与えるように、自己本位の思いもなく、悔いもなく、彼の心臓と思想、彼の作品と彼の一生を、他人の苦しみを自分のものにする人々と同じように、与えた。それこそ最高の恩寵であり、深い天才の性格のしるしである ルドン『私自身に』から1915年の手記、池辺一郎訳、みすず書房 ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ インフォメーション ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪私自身の演奏です。どうぞお聞きください。リサイタルについてはこちら http://tutti-classic.com/concert/125 ただ今youtubeに71曲のせています。どうぞお立ち寄りください http://www.youtube.com/user/kumikopianon/videos

February 15, 2012

-

106話:ロマン派への誘い~ゲーテとの出会い

今日はメンデルスゾーンの作品からのご紹介です。まずメンデルスゾーン自身の才能、偉業についてはこちら永遠の三重奏団のエッセイも重ねてご覧ください。メンデルスゾーン◇歌の翼にのせて1836年(27歳)に作られ、歌曲集「6つの歌」作品34の第2曲です。詩はハイネによるものです。トスティも同じ詩で作曲しているのですがあまり知られていません。この作品もそうですが、メンデルスゾーンの育ちの良さが全体の作品に表れ、のびやかで明るく私たちの心を潤わせてくれます。またシューマンと親友でもありましたがきっと、繊細で気難しいシューマンの大切な良き相談相手になっていたのでしょね。歌の翼に愛しき君をのせて ガンジスの野辺へと君を運ぼう そこは白く輝く美しい場所 そこは赤い花が咲きほこる庭 静寂の中 月は輝き すいれんの花 愛する乙女を待つ スミレは微笑み 星空を見上げ バラが耳元で囁く 芳しきおとぎ話かしこくおとなしい小鹿 走り寄り 耳をそばだてる 遠く聞こえる聖なる川の流れ僕等は椰子の木の元に降り立ち 愛と平穏を満喫し 幸福に満ちた夢を見よう歌◇Barbara Bonney メンデルスゾーン◇歌の翼にのせてヴァイオリン◇J. Heifetz メンデルスゾーン◇歌の翼にのせて>メンデルスゾーンが描いた水彩画ハイネを詩をご紹介しましたが、メンデルスゾーンは文豪ゲーテ(1749-1832)とも関わりがありました。エッカーマンの「ゲーテとの対話」の中に老ゲーテが少年メンデルスゾーンに夢中になりワイマールの自宅で何度となくピアノ演奏をさせる光景を描いた文章があります。最初の出会いは1821年11月、メンデルスゾーン12歳、ゲーテは72歳でした。出会う前にすでにメンデルスゾーンはゲーテの詩を読んでいたとのこと。その後1822年、1825年、1830年と再訪をしています。さて、最後にゲーテとメンデルスゾーンの共通の何かを探していたところ詩集「オシアン」にたどりつきました。「オシアン」とはスコットランドの伝説上の王、そして詩人、叙事詩です。違う時代ではあっても同じ作品を読み影響を受け、自分たちの作品に表現していく作り手を改めて尊敬します。ゲーテやメンデルスゾーンだけでなく、ルソー、ワーグナー、シューベルト他、作家、画家、音楽家に強く影響を受けただけではく、一般の人々にケルト民族を知ってもらう好機にもなりました。ローラの岸のオシアン◇フランソワ・ジェラールもう一つのエッセイ「音楽と絵画の部屋」 Chapter10 シューベルトの手紙よりこちらもご覧下さい 本間くみ子 第3回 ピアノリサイタル→ロマン派への誘い追記)シューマン著「音楽と音楽家」の中にメンデルスゾーンの無言歌集について触れている文章をご紹介します。夕闇のせまる頃、ピアノの前に座って、何とはなしに夢見心地で指を遊ばせているうちに、知らず知らず小声で旋律を口ずさむといったようなことは、誰しも覚えがあるだろう。たまたま、その人が、自分で旋律に伴奏をつけられ、ことに彼がちょうどメンデルスゾーンのような人だったとすれば、たちまち美しい無言歌ができる。勿論、まず詩について作曲し、次に言葉を削って発表すれば、もっと楽にできよう。けれどもそれは本当の無言歌ではないし、いわば一種の詐欺である。しかしそんなことがあったら、その機会に、果たして音楽がはっきりと感情を伝えられるかどうかの試験をしてみるのも面白いから、その削った詩の作者に頼んで、できた歌に新しい言葉をつけてもらうとよかろう。新しい詩が古い詩と一致したら、それこそ音楽の表現の確実さの証明だ。さて、この歌集をみてみよう。歌はみな日光のように明るい顔をしている。最初の歌は(甘い思い出)印象の純粋さと美しさを備えている。フロレスタンは「こういう歌を歌った人はまだまだ長い生命が期待される。生前はもちろん、死んだ後もこの曲は長く残るだろう」・・・シューマンの言わんとするところ、大変分かります。まさに文学を音楽に近づけた方の言葉です。私もこの無言歌集は大好きです。気持ちが沈んだ時にも、最初のひとフレーズを聞いた瞬間にふわりと心を軽く誘ってくれるのです。よろしければその無言歌集の中から第1曲目「甘い思い出」をお聞きください。メンデルスゾーン◇無言歌集「甘い思い出」 ピアノ 本間くみ子

January 30, 2012

-

満席になりました

下記、ニューイヤーコンサートは満席となりご予約は締め切りました。尚、これからのご予約はキャンセル待ちとなります。ありがとうございました。

January 10, 2012

-

105話:ロマン派への誘い その3

シューベルト=リスト(編曲)◇歌曲「白鳥の歌」~セレナード「歌曲の王」として知られているシューベルトですが、この歌集「白鳥の歌」の意味を皆さんはご存知でしょうか。まず、シューベルト(1797-1828)が病床となった1828年11月12日に友人*ショーパーに宛てた手紙をご紹介します。またこれがシューベルトの書いた最後の手紙となりました。(*シューベルトが17歳で出会い生涯友人であり、シューベルティアーデの場を提供してくれた人達の一人でもある)「親愛なるショーパー君、僕は病気で、この11日間何も食べたり飲んだりしていない。ただ安楽椅子とベッドの間をよろけながら行き来しているだけだ。何か食べようとしてもすぐに吐いてしまう。そこで申し訳ないのだが、この絶望の状態にあるぼくに、何か読物を貸して助けてはくれないだろうか・・・」と、こうしている間にもシューベルトは最後の仕事、歌集「冬の旅」第二部の校正をしていたそう。死を目の前にしても、最後まで作品作りをしようとする気力、情熱に私はただただ尊敬の念を抱くばかりです。 ハンス・ラルヴィン◇シューベルトを迎える友人達(中央が本人)シューベルトは本格的に歌曲を書き始めたのは17歳、新しい学校に入学してからの時期です。また同じ年、冒頭でも触れましたが、友人ショーパーと出会い、良くも悪くも沢山の影響を受けていきます。20歳になると、将来作曲家になるための重要人物との出会いが待っていました。それはヨハン・ミハエル・フォーグル(1768-1840)。彼は歌手で劇場よりもサロンでアリアや歌曲を歌うことで人気を博し、シューベルトの歌曲をずっと歌い続け広めてくれたのです。 クールベ・ウィザー◇友人フォーグルさて、今日ご紹介する「セレナード」ですが、1827年(30歳)交流があり歌手でもあったアンナ・フレーリヒからの依頼で、彼女の生徒(ゴスマー)の誕生日に合唱曲として、注文を受けていました。実際、この誕生会は思考を凝らしたもので、当日ゴスマーの住む家の庭にそっと三台の馬車で合唱団が入り、ピアノも気づかれないようにゴスマーの部屋の下におかれました。いざセレナードの演奏が始まるとゴスマーが驚いて窓から顔を出し、次の瞬間には大きな喜びを表したという事です。尚、これにはおちがあり、シューベルトはこの誕生会に招待されていることをすっかり忘れていて、実際にこの曲を聴いたのは翌年。そしてアンナに「この曲がこんなに美しいとは本当に思ってもみなかった」と語ったと言われています。仕事で受けた作曲とはそんなに無頓着なものだったのでしょうか・・不思議な感じさえします。この曲は前奏を聴いただけで心がしみじみとしてきませんかそのセレナードが含まれている歌集タイトル「白鳥の歌」についてですが、これはシューベルト自身がつけたかどうかは疑問だそう。死後、兄のフェルディナントが最後の3曲のソナタと共に13曲の最後の歌曲として提供し、彼自身の手で「白鳥の歌」と書き記しています。また、そもそもの意味は死ぬ間際に白鳥は歌うと言われ、その時に歌声が最も美しいという言い伝えから、ある人が最後に作った詩や歌曲、生前最後の演奏などをそう言われています。 フェルメール◇窓辺で手紙を読む 「セレナード」の詩を一部ご紹介します 詩:レルシュタープ僕の歌は夜の中を抜け あなたへひっそりと こう訴えかける静かな森の中へと 降りておいで 恋人よ、僕のもとへ細い梢が月の光の中で ささやくように ざわめいている裏切り者の意地悪い盗み聞きを怖がることは無い 優しい人よ夕べに恋人の窓辺で恋をささやくセレナード(夜想曲)であり、ピアノ伴奏にもギター風の音型が使われています歌◇Peter Schreier シューベルト◇セレナードピアノ◇Horowitz シューベルト=リスト◇セレナードもう一つのエッセイ「音楽と絵画の部屋」 Chapter10 シューベルトの手紙よりこちらもご覧下さい本間くみ子 第3回 ピアノリサイタル→ロマン派への誘い

January 4, 2012

-

104話:ロマン派への誘い その2

<ピアノ> シューマン◇歌曲「ミルテの花」より~献呈~君に捧ぐもう一つのエッセイ「音楽と絵画の部屋」 シューマン:座右の銘こちらもご覧下さい本間くみ子 第3回 ピアノリサイタル→ロマン派への誘いシューマン(1810-1856)というと私は「文学と音楽の架け橋」というサブタイトルをつけたくなる作曲家です。確かに同年代であったリストの手記に次のようなことが書かれているのが残っています。*シューマンは文学を音楽に近づけた。彼は実際にそのことを証明することが出来た最も重要な音楽家である*リストは音楽家としてシューマンは良きライバルと同時に尊敬していたことでしょう。面白い事にYoutubeでこんな動画を見つけました。映画「愛の調べ」より シューマンの作曲した歌曲はほとんどが妻クララへの思いを表現しています。そのクララと出会うことになったのは、シューマン18歳で入門したのが著名ピアノ教師ヴィーク氏、そしてクララはそのヴィーク氏の愛娘だったのです。クララは当時才能あるピアニストの金の卵として音楽に留まらず多岐に渡り教育を受けていました。 やがてシューマンは21歳で音楽の道へ進む決意を固め、ヴィーク家に下宿することになります。しかし、その頃になるとクララも各地で注目されるピアニストになり演奏旅行が増え、肝心の父親ヴィークがかかりきりになり、シューマンへの指導が疎かになっていきます。シューマンはフンメル氏に指導の転向考えたり、また再び文学への道へと心が揺れ動きます。そしてこの頃は (簡単に言ってしまうと二重人格) 「二つの自我」に悩みやがて自分自身認め、新しい芸術への戦いを自覚し行動を始める年にもなりました。20代後半はクララへの気持ちがより一層高まり、同時にヴィークとは益々折り合いが悪くなっていきます。ヴィークがシューマンを気に入らなかった大きな理由にはクララとは比べ物にならないほどの無名のピアニストだったからのようです。シューマンの活動をことごとく父親は妨害しました。そんな苦しい状況の中でシューマンは数々のピアノ作品を残しています。(ピアノの年と呼ばれている)さて、そんな執拗なまでの父親の嫌がらせ(裁判にまで発展)にも負けずクララと1840年30歳で結婚します。その時期は「歌の年」と呼ばれ、結婚を機に、その年だけでも100曲以上の歌曲ばかりを書き上げました。きっとシューマンが人生において最も幸福で心穏やかな充実した年だったことでしょう。*クララの日記より~・・・これら全体がどれほどたやすく生まれ、幸せだったことか!たいていはピアノに向かってではなく立ったり、歩いたりして作曲した。今までと違って指先を通じて人々に伝えられるものではなく、もっと直接的でメロディに溢れている* エル・グレコ(1451-1614)◇受胎告知この絵を良くご覧下さい。大天使ガブリエルが手にしているユリの花、細い花瓶にさしてあるのがミルテの枝、いずれもマリアの処女性を表しています。さて、今日ご紹介する「献呈」はその「歌の年」の代表作の一つでしょう。歌曲集「ミルテの花」全体がクララへの激しい思慕の情から生まれています。実際に結婚式の前夜にミルテの花を添えられてクラに作品が捧げられました。ミルテの花言葉「愛」グランヴィル◇ミルテ(マートル)1846年結婚式にもよく使われ、「祝いの木」とも言われています。最後に「献呈」~君に捧ぐの詩の一部をご紹介します。 君は僕の魂 君は僕の心 君は僕の喜び あぁ、そして君は僕の心の痛み 君は僕の生きる世界 君は僕の漂う天使 あぁ、そして君は我が墓 その中に僕は永遠に悲哀を捧げいれたのだ演奏◇ピアノ:ボレットシューマン=リスト◇献呈 kumikopiano インフォメーション まだ若干お席に余裕がございます ニューイヤーコンサートのお知らせ

December 19, 2011

-

103話:ロマン派への誘い その1

皆様、お久しぶりです。このところ演奏会と練習の日々で更新が中々できませんでした。それにしても早いものですね。もう今年もまた1年を終えようとしています。皆様はいかがお過ごしでいらっしゃいますか。ベートーベン◇ピアノソナタ第8番ハ短調「悲愴」作品13ベートーベン(1770-1827)と言うとすぐに思い浮かべる作品はこれからの時期にぴったりの交響曲第9番合唱つき「喜びの歌」を筆頭に、ヴァイオリンソナタ「スプリング」「クロイツェル」、小さな曲では「エリーゼのために」などなどそれぞれの人々の心の中に次々と作品が湧き出てきますね。本日の作品は3大ピアノソナタ「月光」「熱情」と共に知られる「悲愴」のご紹介です。この作品はベートーベン28歳(1798年)に書かれました。そして、ヴァイオリニスト、クロイツェルと知り合っている年でもあるのです。ベートーベンは22歳でウィーンに拠点を移し、成功の道を辿っているこの時期に病魔が忍び寄っていました。それは音楽家にとって致命的な「難聴」だったのです。この曲はベートーベンにとって大変思いいれの大きい曲だったに違いありません。タイトル「大ソナタ悲愴(グランドソナタパテティーク)はベートーベン自身が名づけ、数少ない標題の例としても知られています。また、1楽章の「序奏」にもあるように、これまでのピアノ曲と異なり、人間的な感情表現が豊かになり、ロマン派のピアノ書法の原点とされています。もしこの病に苦しまなかったら、これまでと同様サロン受けする作品を書き続けていたかもしれないだろう、苦悩に追い詰められそれを乗り越えようとしたことが彼を自己発見と斬新な技法を可能した、と考える専門家も多いのです。ティソ(1836-1902)◇ゲッセマネの園での苦悩(キリストの苦悩)では、ベートーベンがどれほど「難聴」について苦悩していたかを知る手がかりとなる友人に宛てた手紙の一部を書き出してみましょう。出来ることなら僕は運命を相手に戦い、勝ちたい僕は何回となく創造主を呪った。考えても見てくれ、僕の一番大切な部分である聴覚がだいぶ弱まっているのだ。さて、実際この曲を翌年1799年に発表すると数年間に渡り、賛否両論のセンセーションを巻き起こしました。モシュレス(1794-1870作曲家・ピアニスト)*下記写真*の伝えをご紹介しましょう。彼が1804年プラハ音楽院の生徒だった時、学校はモーツアルト・クレメンティ・バッハ以外の作品を学ぶことは禁止したそう。特にベートーベンについてはすべての規則に違反してでたらめな音楽を書いていると。モシュレスはこっそりと図書館に通い、「悲愴」を見つけ、写譜し、そのスタイルの新しさに魅了されました。写譜というと私はバッハを思い出します。10歳の頃、まだ早いから駄目だといわれたパッヘルベルのピアノ曲の譜面をこっそり持ち出し6ヶ月もの間写していたそう。またモーツアルトは譜面を見ることも禁じられていた教会カンタータの演奏について、耳でその演奏を記憶していまったとのこと。いつの世でも後世に名を残す大家は知恵と根気が人並み外れているのですね。凡才の私にはどんな知恵があり、どこまで根気が続くのか。これからも自分自身を楽しむゆとりを忘れず精進していこうと思います。その他、若きベートーベンのエピソードを知りたい方はChaputer 7 社交界の寵児:ベートーベンこちらのエッセイをご覧下さいね◇第一楽章:序奏、アレグロ・ディ・モルト・コン・ブリオ(荘厳に、きわめて輝かしく)◇第二楽章:アダージョ・カンタービレ(きわめて遅く、歌うように)◇第三楽章:ロンド・アレグロ(ロンド形式、軽快に)演奏◇ピアノ:ケンプ ソナタ「悲愴」第2楽章 kumikopiano インフォメーション カフェ「野の花」コンサートのお知らせ お問い合わせはこちらまで k-honma@violet.plala.or.jp3'rdアルバム「My Romance」を2011年8月にリリースしました。言葉の無い3つのロマンス(フォーレ)/アヴェマリア(ピアソラ)/間奏曲作品118-2(ブラームス)/ロマンティックな情景(シベリウス)/甘い思い出・紡ぎ歌(メンデルスゾーン)/あなたが欲しい(サティ)/亡き皇女のためのパバーヌ(ラヴェル)/即興曲作品90-2(シューベルト)/愛の夢(リスト)/フランス組曲第5番より(バッハ)/精霊の踊り(グルック)/幻想即興曲(ショパン)/トロイメライ(シューマン) 計62分 定価¥1500にて発売中。 今日の1曲◇バッハ:フランス組曲第5番「アルマンド」 より ピアノ:本間くみ子録音スタジオ:ソフィアザールサロンyutubeに現在私自身の演奏を62曲アップしています

November 28, 2011

-

102話:素晴らしいきかなシューベルティアーデ

シューベルト(1797-1828)ドイツ生まれ、「歌曲の王」と呼ばれていることは有名ですね。外見的には身長は低く、どちらかというと肥満体で、ひどい近眼。金銭的にいつも貧しく、友人たちの家を転々とする生活を送り、そのせいかどうか、何日もお風呂に入らなくても平気で、身なりは汚らしかった...と伝えられています。 そんな風貌のシューベルトですが、実際には彼を応援する友人が大勢いたのでした。彼の陽気で楽観的な性格とこの音楽の才能が皆から愛されていたのでしょう。神学校時代の同級生シュパウン、その友人でシューベルトを客人として自宅に招いたショーバー、詩人のマイアホーファー、歌手のフォーグル、そんな仲間がシューベルトを経済的に助け、作品の初演・出版に力を注ぎました。その彼らが催したシューベルトを囲む集会のことを「シューベルティアーデ」と呼ばれたのです。 シューベルト◇16のドイツ舞曲 作品33さて、今日ご紹介する「舞曲」についてですが、このワルツのスタイルはシューベルト以前のハイドン、モーツアルト、ベートーベンの時代の頃から舞曲形式の作品は実用的な目的として、彼らも書いていました。それは彼らのおかれている社会的立場からそのように義務付けられる事すらありました。やがてシューベルトの時代なり、音楽は貴族階級と離れ中産階級へと流れ、新しい友人達の集まりに即興的な楽しみ方としても用いられるようになったのです。 今日の絵画のように、シューベルトはここで自らピアノを弾き、あるいは歌い(かなりの美声であったらしい)、舞踏会となると新作や即興の舞曲を演奏しては皆を喜ばせる人気者でした。実際、シューベルトはかなりの数の舞曲、実際に踊るために作り、集中的に作曲されたのは、このシューベルティアーデが頻繁に開かれた、1823年から24年にかけてです。シューベルトは舞曲を即興し、気に入ったものを繰り返し弾き、書き留めて出版したそうです。そうして数多くの舞曲が生前のうちに世に出たのですが、この作品もまた、早くも翌年にヴィーンのカッピ社によって取りまとめられました。 またシューベルトは四六時中五線紙と向き合う生活で、その創作力が絶えることはありませんでした。レストランのメニューの裏に友人が五線を引いて、そこに曲を書きつづっていった、などというエピソードも残っています。 演奏◇ピアノ:ブレンデル 16のドイツ舞曲16の舞曲とは言っても、1つ1つが大変短く(平均16小節)次々と曲調(テンポと調性)が変わります。それはまるでシューベルト自身が自分を囲んでいる友人達のキャラクターを即興で表現しているかのような、さもなければ踊る舞台が次々と変わるラウンドステージのような、そんなワクワクした感じが伝わります。演奏するのも聞くのもとても楽しい作品ではないでしょうか。 kumikopiano インフォメーション 3'rdアルバム「My Romance」を2011年8月にリリースしました。言葉の無い3つのロマンス(フォーレ)/アヴェマリア(ピアソラ)/間奏曲作品118-2(ブラームス)/ロマンティックな情景(シベリウス)/甘い思い出・紡ぎ歌(メンデルスゾーン)/あなたが欲しい(サティ)/亡き皇女のためのパバーヌ(ラヴェル)/即興曲作品90-2(シューベルト)/愛の夢(リスト)/フランス組曲第5番より(バッハ)/精霊の踊り(グルック)/幻想即興曲(ショパン)/トロイメライ(シューマン) 計62分 定価¥1500にて発売中。 今日の1曲◇ショパン:幻想即興曲 より ピアノ:本間くみ子録音スタジオ:ソフィアザールサロンyutubeに現在私自身の演奏を62曲アップしています10月2日(日)午後2時半 ベートーベンチクルス室内楽演奏会チェロソナタ1番・3番/シューマン:幻想小曲集(チェロとピアノ)/シューマン:子供の情景より(ピアノソロ)他こちらもどうぞ宜しくお願い致します。

August 6, 2011

-

101話:「ドイツ・リート誕生日」となった作品

98話、99話とベートーベンの作品が続きました。癇癪持ちと言われたベートーベン、交流のあった音楽家ハイドンとは喧嘩別れをしてしまったという話が残っていますが、弟子であったツェルニーをはじめ、シューベルトもほんの少しですがベートーベンとの関わりがあったようです。シューベルト(1798-1828 ウィーン生)はベートーベンを大変尊敬していました。ベートーベンが27歳の時にシューベルトは生まれたのですから30歳近くもの年の差があります。同じウィーンで過ごしていたのだから互いにすれ違うことくらいあったのではないでしょうか。もしかしたら共通の知人がいたのかもしれません。しかし、1822年にシューベルトはピアノ連弾曲作品10をベートーベンへの献辞を添えて出版した事を機にその作品を持ってベートーベンを訪ねましたが留守で会えなかったと伝えられています。一方、1826年10月ベートーベンは病床についた頃、シューベルトの歌曲を知り彼は「この作曲家は本当の神聖な焔を持っている」と周囲の人に褒めたとのこと。しかしシューベルトは知る由はなかったのです。やがて死の数日前に見舞い客の中にシューベルトの姿もありました。その次の年、31歳という若さでシューベルトも亡くなるのですが周囲の人たちには「自分が死んだときはベートーベンの近くに埋葬して欲しい」と頼んだそう。現在ウィーン中央墓地にはべートーベンとシューベルトの二つの墓が隣り合っています。シューベルト◇糸を紡ぐグレートヒェンシューベルト17歳の時、「1814年9月19日」西洋音楽の歴史のなかでも、とくに重要な日付けのひとつとされています。それはこのゲーテの詩による最初のリート「糸を紡ぐグレートヒェン」が生み出されているのです。 シェーファー◆ファウストとグレートヒェンこの歌曲はゲーテの長編戯曲「ファウスト」からの詩によるものです。また、ゲーテ14歳の時に思いを寄せた少女、グレートヒェンが根底にあり、戯曲「ファウスト」では1部にてファウストとグレートヒェンを巡る悲劇の中での彼女の思い、苦しみを歌っています。マルガレーテ(愛称グレートヒェン)は糸車で糸を紡ぎながら、恋人であるファウストの顔や仕草を思い出し、心の高ぶりを歌います。口づけを思い起こす時、陶酔して思わず踏み板を止めてしまう、われに返り、再び作業を続けようとする、しかし心ここにあらず、そんな心境を的確に表現しています。これまでバロック期からの音楽の主要な役割はその心情など、一つの曲の中ではパターン化された静的な感情のみ、状況や心情が事細かに描写されるだけでした。しかしシューベルトは、ゲーテの意をうけ、むしろ「心情の変化」を描いたのです。例えばしだいに興奮してまたわれに返るという感情の変化です。この表現はそれまでの音楽、少なくとも歌曲の世界ではほとんど描かれたことがなかったのです。アリ・シェフェール◇糸を紡ぐマルガレータ(愛称グレートヒェン) ~~詩の一部をご紹介します~~わたしの安らぎは去り、私の心は重く沈んでいます。私は二度と、もう二度と心の安らぎを得ることはありません。あの方がいない所なんて、私には墓場も同然です。世の中の全てが私には苛立たしいのです。私のできの悪い頭はおかしくなってしまい、私のみじめな心は粉々になってしまいました。演奏◇ソプラノ ルチアポップ 糸を紡ぐグレートヒェン kumikopiano インフォメーション 今日の1曲◇シューベルト:即興曲作品90-2 より ピアノ:本間くみ子録音スタジオ:ソフィアザールサロンyutubeに現在私自身の演奏を62曲アップしています音楽と絵画の部屋 新エッセイです Chapter 6. テーマ「雨」

June 12, 2011

-

100話:難聴の苦悩、心の焦燥

Beethoven◇Thoughtful「僕は何回となく創造主を呪った。考えてもみてくれ、僕の一番大切な部分である聴覚がだいぶ弱まっているのだ」ベートーベンが友人に宛てた手紙の一節です。「6年このかた不治の病に侵され、つまらぬ医師たちによりいっそう病を重くされている」これは1802年ごろ書かれたと推定される遺書のなかにありました。ベートーヴェン◇ピアノソナタ第8番「悲愴」ベートーベンの代表的なソナタに「月光」「熱情」「テンペスト」「ワルトシュタイン」「告別」などがありますが、この「悲愴」もまさにそれであり、ピアノ3大ソナタとしても挙げられています。このソナタは1798年から翌年にかけて作られました。まさにベートーベンの難聴が始まった時期でもあります。またこの曲の「グランド・ソナタ・パテティーク」という標題は彼自身の命名する数少ない作品でもありました。そしてこれが、彼に苦難を与えた「運命」への作曲家としての答えでもあるのです。友人ヴェーゲラーへの手紙の中の一節~「できることなら、僕は運命を相手に戦い、勝ちたい」エルグレコ◇キリストの苦悩エルグレコ(1541-1614)はスペイン出身、イタリア(ヴェネツィア・ローマ等)やスペインで活躍したマニエリスム最後にして最大の画家です。さて、この作品は発表と同時に爆発的な人気を呼び、アカデミックな作品を重視するヴィーンの教師たちは、この型破りな作品を見ることを禁じたほどだったそうです。当時生徒だったモシュレスは密かに楽譜を手に入れ写譜したことが伝えられているとのこと。第1楽章、冒頭の叩きつけるような感情の爆発のフォルテ・ピアノの和音で始まる主題同機の3回にわたる繰り返しは鬱積した情熱の吐露であり、つづく苦悩とそれからの脱出への願望を願うかのような楽想の進行は、まことに絶妙であり荘厳である。(園田高弘 著)この名曲は不幸にして重い病のおかげで生まれた作品ですが、もし彼が難聴に見舞わなければその後も求められるままに、人気作曲家としてサロン受けのする作品を書き続けていたかもしれません。苦難に追い詰められ乗り越えようとしたことが、彼に新しい自己発見と斬新な技法を可能にさせたのでしょう。こうして今日の作品の背景を改めて考えてみると今現在、私達のおかれているこの状況に通じるものがあるのではないでしょうか。参考書籍:ベートーベンの生涯(青木 やよひ著)演奏◇ピアノKempff ケンプ 悲愴 第1楽章 kumikopiano インフォメーション 今日の1曲◇ベートーベン:ソナタ「月光」2楽章 より ピアノ:本間くみ子録音スタジオ:ソフィアザールサロンyutubeに現在私自身の演奏を60曲アップしています音楽と絵画の部屋 新エッセイです Chapter 5. ラフマニノフ:神秘とロマンス

May 24, 2011

-

99話:タイトル「ほとんど協奏曲のように、相競って演奏されるヴァイオリン序奏つきのピアノソナタ」

随分と長いタイトルですね。これは最初、ベートーヴェン自身のつけたタイトルだったそうです。ベートーヴェン◇ヴァイオリンソナタ「クロイツェル」ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven)1770-1827 ドイツの作曲家、そして古典派音楽の集大成、かつロマン派音楽の先駆けとされています。ベートーベンは粗野で気難しいというイメージがあります。その人格形成には10代の頃父親からのしうちで次第にゆがんでいってしまったのかもしれません。幼少の頃、やはりモーツアルト同様ベートーヴェンの父親も大変熱心に音楽教育と小さなベートーヴェンを売り込みにいくのですが、次第に父親が思った以上に息子に才能があり、13歳にしてすでに父親を超えてしまいました。父親は宮廷楽長という高い地位にありながら平凡な才能である自分は息子ベートーベンに嫉妬を抱き、やがてお酒に溺れていったようです。こうした複雑な親子関係、母親への思いやり、父親が生活費をすべてお酒につぎこむため幼い兄弟を養う努力、そんなベートーベンは私たちの知らない苦労、そして実はとても思いやりに満ち、責任感溢れる人物でもあったようです。 さて、ベートーベンがモーツアルトと出会った事について一つご紹介します。ベートーヴェンが17歳の頃、2週間ほどウィーン旅行をしていました。その旅の目的の一つに小さい頃からモーツアルトに憧れ、彼に教えを乞うためだったのです。モーツアルトの家に人に連れられてやって来たベートーヴェンはリクエストされた曲を弾きました。モーツアルトは前もって用意していた演奏と判断し、やや冷たい口調でほめました。そこでベートーヴェンはモーツアルトに即興演奏のテーマを自分に与えてくれるよう頼みます。尊敬する巨匠の前とあってベートーヴェンは熱を込めて演奏しました。するとどういうわけかモーツアルトは演奏が終わらないうちに隣室に消えてしまったのです。ベートーベンはそのモーツアルトの行動に自分の演奏に興味を示してもらえなかったと思いがっかりして帰国します。しかし後に分かった事ですが、そのモーツアルトの行動は実は違っていて、彼の注目と関心が次第に高まり、ついに興奮して隣室にいた友人に伝えに行ったのでした。「彼(ベートーヴェン)に注目したまえ。いつの日か彼は、語るに足るものを世界に与えるだろう」今日お届けするヴァイオリンソナタ第9番イ長調作品47は1803年、33歳の頃の作品です。ヴァイオリニストのルドルフ・クロイツェルに捧げられたため、サブタイトルに「クロイツェル」として呼ばれています。この曲もまたドラマがあったようです。実際、ベートーベンはクロイツェルに献呈するために書いたものではなく、黒人ヴァイオリニスト、ブリッジタワーに献呈したのです。同じ年にウィーンで彼と共演したベートーヴェンは感銘を受けこの曲を捧げました。しかし「狂気の黒人のためのソナタ」と親しみから茶化すような献辞がついていました。またある時、ブリッジタワーがある女性を侮辱したところ、その女性はベートーベンの友人であった事もあり次第に二人の関係は終わってしまったのです。そして改めて当時のヴィルトゥオーゾだったクロイツェルに改めて献呈したと言われています。この作品に触発されたロシアの文豪「トルストイ」は小説「クロイツェル・ソナタ」を書いています。嫉妬心にかれれ妻を殺してしまった夫の悲劇が描かれています。 ニコラス・ゲー◇トルストイの肖像画家ニコライ・ゲー(1831-1894)は熱烈なトルストイ信望者で、当時56歳のトルストイに頼みこみ、モスクワの自宅で仕事に没頭している姿を描くことに成功したとのことです。また作曲家「ヤナーチェク」はその小説に刺激を受けて、弦楽四重奏曲第1番「クロイツェル・ソナタ」残しました。 参考書籍:ベートーベンの生涯(青木 やよひ著)演奏:Argerich & Kremerhttp://www.youtube.com/watch?v=zsWdfh95urc kumikopiano インフォメーション 今日の1曲◇ベートーベン:ソナタ「月光」3楽章 より ピアノ:本間くみ子録音スタジオ:ソフィアザールサロンyutubeに現在私自身の演奏を60曲アップしています音楽と絵画の部屋 新エッセイです Chapter 5. ラフマニノフ:神秘とロマンス

April 16, 2011

-

98話:手抜き、減給の名曲

クラシックファンになら大方予想のつく今日の作品ですね。先日、私はオーボエ奏者とちょうど本番にてこの曲で共演させて頂きました。やっぱり木管楽器から流れ出る暖かい響き、モーツアルトの「減り張り」と「ギャラント感」は私の心を瞬時に快活に、そして豊かにさせてくれます。モーツアルト◇オーボエ協奏曲とフルート協奏曲モーツアルトは(1756-1781)オーストリア、ザルツブルグ出身。フルネームはヴォルフガング・テオーフィルス・モーツアルトなのですが、実に輝かしい名前であるという事で少しご紹介します。ヴォルフガング=ヨハネ・クリュソストムスはキリスト教の説教者、東方教会の総主教にして4大教会博士の一人である。そのヨハネの祝日に当たる1月27日に生を享けた。またヴォルフガングじたいも聖人の名。また、母マリーア・アンナの生地ザンクト・ギルゲンの湖ヴォルフガングゼーにもなぞらえているが、「狼とともに行く者」という意味でゲルマンの伝説に基づき、勇者の意を持つテオーフィルス=ラテン語系ではアマデウス、ドイツ語ではゴットリープ、いずれも「神を愛する者」または「神の愛でし子」の意味を持つ。名は体を表すとはまさにモーツアルトのことですね。3才で楽才の芽生えを目の当たりにした父、レオポルトは4才でレッスンを始め、5才で小曲の創作まで試みるのでした。17歳にして、もう他の年長作曲家たちと互角、いえそれ以上のもので圧倒したのです。神童8歳、ナンネル13歳、父レオポルト45歳1762年(6才)の時父親に連れられてロンドンにやってきます。するとバッハの11人目の子供ヨハン・クリスティアン・バッハ(27歳)と出会い演奏しあいながら年齢差を超え仲良くなるのです。クリスティアンはバッハ家の中で唯一オペラ作曲家であったようです。モーツアルトはクリスティアンから、華やかで魅力的な表現や響きを学び取りました。その後モーツアルトのピアノソナタのギャラントな作曲様式(バロックの複雑から古典派の明晰へむかう中に登場した音楽)はクリスティアンのそれに影響を受けているとのことヴァトー1684~1721◇恋の音階ジャン・アントワーヌ・ヴァトゥは18世紀フランス画壇において最も重要な画家であり、ロココ様式(豪壮・華麗なバロックに続き優美・繊細なロココとして一時代続いた美術文化)の形成に大きな役割を果たした。モーツアルトの生涯はわずか35年で閉じてしまい、今日の私たちからすれば短すぎると誰しもが思うでしょう。また、およそ800曲にも及ぶ作品の創作をわずか5才から始め、30年という時間の経過の中で書き上げていく速さとはいったいどんなものなのでしょうか。いくつかのシュミレーションも試みられたとの事。どれもが写譜者がどんなに早くモーツアルトの曲を書き写しても、彼の35年という物理的、計算的な時間の中には収まらないどころかはるかに超えてしまうとの事です。とうてい間に合わないという事なのです。しかも筆跡が流麗そのものだそう。さて、今日ご紹介するこの作品は、ベルガモ出身でザルツブルクの宮廷のオーボエ奏者ジュゼッペ・フェルレンディスのために1777年4月1日から9月23日の間に作曲されました。実はエピソードとはこの後のことになるのですが、1778年ごろ、アマチュアフルート奏者、ドジャンからフルートの作品をいくつか頼まれるのです。モーツアルトは当時まだ楽器として音程が安定していなかったフルートをあまり好きではなかったのですが、お金に困っていたので引き受けてしまいます。しかし中々作曲が間に合わず、いくつかの作品のうちこの曲をオーボエ協奏曲のキーを一音あげてそのまま渡してしまったという訳です。それを知ったドジャンは初めに提示した報酬の半分しか払わなかったとの事です。参考書籍 :「モーツアルトの廻廊」 海老沢敏著 春秋社 「モーツアルト」 スタンダール著 東京創元社モーツアルト:オーボエ協奏曲 http://www.youtube.com/watch?v=S8abP8NffDU&NR=1 kumikopiano インフォメーション 今日の1曲◇モーツアルト:トルコマーチ ピアノ:本間くみ子録音スタジオ:ソフィアザールサロンyutubeに現在私自身の演奏を60曲アップしています冒頭でご紹介したオーボエ奏者のプログはこちら堀子孝英演奏はこちら◇オーボエ:堀子孝英Shadow of your smile音楽と絵画の部屋 新エッセイです Chapter 4. ドビュッシー、出世作となった管弦楽曲

April 1, 2011

-

ふたつの演奏会のお知らせ

ようやく余震が収まったきたかなぁ・・と思っているとまたまた夕べ、そして今朝も余震が何度もありました。それぞれの地域の方がどのような気持ちでどんな風に毎日過ごされているのだろうかと思わない日はありません。私の地域では断水が10日間、まだそれ以上続いているところもございます。水の尊さひしひしと感じております。また、色々な問題が次々と起こり波及してマイナスの波が押し寄せてくる、という不安感も募りますが、立ち竦んでばかりいるのはやめて、準備を整え、自分に出来る事を精一杯やり、そして緊張感を持って生きていきたいと改めて思いました。いつもお世話になっている音楽サロンでの演奏会のお知らせをさせて下さい。震災の直後ですので中止になるのかなぁ・・と思っていましたがこんな時だからこ演奏会をというお客様、そして演奏者たち、サロンオーナー様から私も元気を頂きました!伺うのを楽しみにしています。皆様もいかがでしょうか。お問い合わせソフィアザールサロン

March 23, 2011

-

97話:モーツアルト晩年の最高傑作

前回のマタイ受難曲に関連したお話で、今日はモーツアルトの逸話を一つご紹介します。モーツアルトは(1756-1791)オーストリア、ザルツブルグ出身、大バッハの息子クリスチィアン・バッハに小さい頃出会ったエピソードもあるのですが、今日は別のお話しです。13歳の時、父親とローマで復活祭前週を過ごします。聖水曜日夕刻ミスティナ礼拝堂にて「ミゼーレ」を聴きます。絵画、ミケランジェロの「最後の審判」に光が当たり、荘厳な響きで始まりました。当時、法王つきの楽団員にも「ミゼーレ」(グレゴリオ・アレグリ作曲)の写譜は禁じていました。モーツアルトは何としてもその曲を知りたく「それならば暗記しよう」と思い立つのです。宿に帰り記憶をたどり書き写します。金曜日にまた同じ演奏会にもぐりこみ、自分の写し譜の訂正箇所を見つけたということです。モーツアルト◇オペラ「魔笛」より モーツアルト晩年の最高傑作「魔笛」、1791年、最後に完成させたオペラです。病気が進行し、制作中に何度も失神しながら書き続け、モーツアルト自身もオペラの中では特に心こよなく愛する作品でした。公演中は容態が悪化し、最初の9.10回ほどしか指揮をふれなかったとの事。いよいよ衰弱状態になると劇場へ脚を運ぶことも出来なくなり、ベットの脇に懐中時計を置き、夢の中でオーケストラを追っているようだったそうです。「さあ、第一幕が終わった」 「いま、あのアリアを歌っている」シャガール◇魔笛「魔笛」の台本は興行主・俳優・歌手であるエマヌエル・シカネーダーが自分の一座のために書きました。シカネーダーは当時ヨーロッパ各地を巡業していたたび一座のオーナーで、モーツアルトとはザルツブルグ時代の知り合い、またお互いにフリーメイソンの会員でもありました。シカネーダーは当時仕事がなく生活に困っていたモーツアルトに大作を依頼したのがそもそも傑作を生み出す始まりです。フリーメイソンの集会◇最前列右端がモーツアルトらしい・・魔笛の成功の大きな要素にはおそらくコンスタンツェへの想いが自分の作品のために必要な情熱的なアリアのモチーフとして見出されたことだと言われています。ウィーンで初演された時壮大な人気を博し、その年だけでも上演20回を越えたと言われています。ストーリー:魔法の笛に導かれた王子タミーノが数々の試練を乗り越え夜の女王の娘パミーナを結ばれるというロマンスと、夜の世界を支配する女王が昼の世界を支配するザラストロに倒されるという話の二重構造です。パパゲーノの軽快なアリア「おいらは鳥刺しパパゲーノ」、夜の女王が雷鳴と共に登場し歌う超絶技巧のアリア「恐れるな若者よ」「復習の心は地獄のように」などはこのオペラの最高の聴きどころともいえるのではないでしょうか。モーツアルトが愛した音楽家:ボッケリーニ・ヘンデルシャガール◇パパゲーノ参考書籍:「モーツアルトの廻廊」 海老沢敏著 春秋社 「モーツアルト」 スタンダール著 東京創元社パパゲーノ&パパゲーナの二重奏 Pa pa pa pa Cecilia Bartoli & Bryn Terfel パ・パ・パ・パ・パ・パ・パ、パパゲーナ パ・パ・パ・パ・パ・パ・パ、パパゲーノ パ・パ・パ・パ・パ・パ、パパゲーナ!(パパゲーノ!)きみってすっかりボクのもの?あたしすっかりキミのものぼくのおヨメになるのかい!?あたしの心の鳩になれ! なんてうれしいことだろか。 神さまたちのご配慮で、愛する二人が授かれば。かわいいちっちゃな赤ちゃんをまずは、ちっちゃなパパゲーノ。 おつぎ、ちっちゃなパパゲーナ。 そのあとまたも、パパゲーノ。 つぎもまたまた、パパゲーナ。 想いがはちきれ、あふれそう。いっぱい、いっぱい、いっぱいの パパパ・パパパパ、パパゲーノ、パパパ・パパパパ、パパゲーナ、 愉快なぼくらに産まれれば。 ちっちゃな子どもに取り巻かれ、 おなじ喜び分かち合い、おなじ姿にほほえんで。幸せなんて これよりも、大きなものがあるだろか? kumikopiano インフォメーション 今日の1曲◇モーツアルト:幻想曲二短調 ピアノ:本間くみ子録音スタジオ:ソフィアザールサロンyutubeに現在私自身の演奏を56曲アップしています音楽と絵画の部屋 新エッセイです Chapter 2. ドヴォルザーク「自問の時期」

March 17, 2011

-

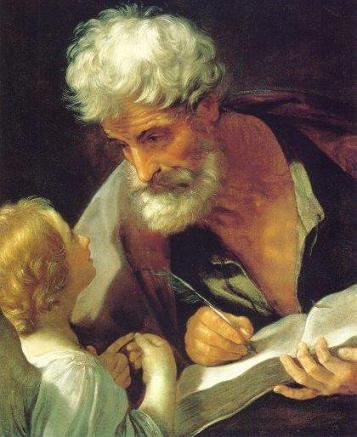

96話:奇跡的な復活上演

早いものでもう3月を迎えました。やがて春分の日も訪れます。この時期ヨーロッパではイースターというお祭りがあるのもご存知の事でしょう。十字架にかけられたキリストが亡くなり、3日目に復活したとされる最も重要、記念すべき日。春分の日の後、最初の満月の次の日曜日に祝われている復活祭(イースター)にちなんだ作品を今日はご紹介します。 この曲を作るにあたり、当時復活祭前40日は「受難と復活に向けての準備期間」でありすべての歌舞音曲が禁止されていました。多忙なバッハはおそらくこの期間を利用してこの大規模な受難曲や復活祭のためのカンタータを準備する事ができたのであろう、という事です。バッハ◇マタイ受難曲より 52.「アリア:わが頬の涙」まずこれほどの大曲、大作を取り上げるにはこの小さなページではあまりにもお粗末なのではないか・・とも考えたのですが今後もシリーズとして再び取り上げていきたいと思います。 グイド・レーニ(1575-1642 伊)◇聖マタイと天使バッハはドイツ生まれ、1685年~1750年の生涯、当時としては比較的長生きをした音楽家です。また大きく3つの活動時期に分けられます。ワイマール時代 1708年~1717年 23才~32才ケーテン時代 1717年~1723年 32才~38才ライプツィヒ時代 1723年~1750年 38才~65才そしてこのマタイ受難曲はライプツィヒ時代を代表する作品であると共に、バッハ全作品中の最高峰に位置づけられる作品でもあるのです。しかしながら残念な事に1727年ライプツィヒの聖トーマス教会で初演された時はそれほどの評価を受けませんでした。以後改定を繰り返し1736年に完成したといわれています。ところが今日私たちがこの大作を知る事が出来た裏には、そのおよそ100年後1829年に「奇跡的な復活上演」があったからなのです。それはロマン派作曲家、メンデルスゾーンの貢献、偉業によって歴史的な上演がなされた事により、バッハの再評価につながったからなのです。 ゴッホ(1853-1890 和蘭)◇ピエタ(哀れみ、慈悲)<作品について>新約聖書「マタイによる福音書」の26,27章のキリストの受難をテーマにしたもの。多くの独唱、合唱、オーケストラを伴う大規模な音楽作品です。演奏時間はカット無しで約3時間、最近のピリオド奏法では2時間30分という長編です。第一部 : イエスの捕縛まで導入の合唱 / 十字架の士の予告 / 祭司長たちの合議 / 香油を注ぐベタニアの女 ユダの裏切り / 晩餐 / オリーブ山にて / ゲッセネマの苦しみ / 捕縛第二部 : イエスの捕縛、裁判、磔刑、埋葬と封印まで人気なき園に花婿を探すシオンの娘とエルサレムの娘たちの同情 / 大祭司の審問 / ペテロの否認 / ユダの後悔と末路 / 判決 / 鞭打ち / 十字架の道 / 十字架上のイエス / イエスの死 / 降下と埋葬 / 哀悼 それぞれのタイトルには合唱と独唱があります。合唱=コラール=群集=公的に対して、独唱=アリア=イエス・ペテロ・ユダ・ピラト・大祭司等の聖書引用部分にもとづいた台詞、そしてバッハ自身の感情、意思、思考表現の要素があります。 ドラクロワ(1798-1863 仏)◇埋葬 今日お届けする曲は、第2部「鞭打ち」から52番:アリア「我が頬の涙」です。たとえ私の頬に涙が流れなくても、おお、私の心を受け取って下さい。しかし主の傷が慈しみ深くも血を流すとき、私の心をこの血で満たし、捧げ物の皿とならせて下さい。 52番:アリア「我が頬の涙」 kumikopiano インフォメーション 今日の1曲◇バッハ:主よ、人の望みの喜びをyoutubeに現在私自身の演奏を56曲アップしていますピアノ:本間くみ子録音スタジオ:ソフィアザールサロン音楽と絵画の部屋 こちらもどうぞ Chapter 1. パッヘルベルの唯一の作品 Chapter 2. ドヴォルザーク「自問の時期」

March 1, 2011

-

95話:蝋燭もなく月光のもとで

ヘンデルの作品に続き今日は同年に活躍したバッハの作品からのご紹介です。バッハ◇カンタータ第196番「主は我らを心にとめたもう」ドイツの人たちの暮らしの中で秋になると近隣の大小の教会でバッハのカンタータの演奏が行われているそうです。どこの教会で何番のカンタータが上演されるかが分かるように、特別なパンフレットが発行され、なおかつ無料で聴くことができるとの事。まさにバッハのカンタータはドイツ人の生活の一部なのですね。バッハはドイツ生まれ、1685年~1750年の生涯、当時としては比較的長生きをした音楽家です。今日はバッハの小さい頃、青年時代の逸話を中心にご紹介したいと思います。小さい頃のバッハは合唱隊に入っていた事は確からしいとの事。当時の合唱隊は二つに区分され、一つはルター派のラテン語の聖歌。そしてもう一つはドイツ語のコラールを単旋律で歌ったもので、より若く、未熟な少年たちによる<クレンデ>とより音楽的な者たちによって構成された<ポリフォニーコルス・ジンフォニアクス>と呼ばれてものでモテットやカンタータを主に歌っていました。バッハが作曲している宗教曲のふるさとはその作品群(ルネサンス期の巨匠=ヴァルター / ヨハン・クリストフ・バッハ / ヨハン・クリストフ・バッハ←最初の妻マリア・バルバラの祖父)にあるようです。 バロック絵画◇カンタータバッハは10才になるかならないかで両親を失ってしまいます。そこで兄クリストフバッハ(オールドルフのオルガニスト)の指導の下にクラヴィーア(今でいうチェンバロやピアノのような鍵盤楽器)演奏の基礎を作りました。ただバッハの学ぶ意欲は計りしれず、兄が自発的に学ぶように与えた教材はすべて短期間で習得してしまいます。そして兄の持っていた別のクラヴィーア曲集(最も有名な巨匠=フローベルガー、ケルル、バッヘルベル 等)を見せて欲しいと懇願しても叶いませんでした。そんなある日、バッハは兄がしまってあるそれらが格子戸だけで仕切られていた戸棚の中に有ることを知っていた事、そしてまだ手が小さく伸ばすたらとれるような場所だった事で、みんなが寝静まるとこっそりをそれを持ち出しました。当時は蝋燭の火はとても貴重なものでしたから明かりとりは許されず、月光をたよりに何と6ヶ月間写譜を続けたのです。でも結局最終的には兄に見つかり取り上げられてしまったようです。皆さんの子供の記憶の中にもそれに似たような思いではないでしょうか。本当に欲しいもの、手に入れたいもののための努力、知恵は時として、自分自身気がつかなかった力となるものではないでしょうか。今日のように物、情報の溢れる社会では発想も貧しく想像力を働かせる力も育たないと改めて考えさせられませんか。~~~ ~~~ ~~~ ~~~さて、もう一つのお話です。バッハも18歳になるとその才能が認められザクセン=ワイマール公爵の宮廷オルガニストとして、アルンシュタットの新教会のオルガニストのポストに就くことになりました。そうして20歳になったある日、ガイヤースバッハ(23歳で5年留年、未だ生徒の身分)から喧嘩をしかけられます。それはバッハが或る時、「へっぽこファゴット吹き」と彼をなじったことが原因でガイヤースはそれを根に持ち待ち伏せ、バッハが腰に下げていた剣を抜いたか抜かなかったか、そんな喧嘩騒ぎになったのです。長老会では「喧嘩両成敗」と事なきを得ますが、その裏にはややひと波乱もあったとか。それは教区長がバッハに喧嘩については監督不行き届きを指摘、そして「ところでおまえはコラール伴奏はするけれど、多声音楽の伴奏は何故しないのか」と。それに対してバッハは「もし音楽監督がいてくれたらやらないでもない」との返答。それ以来教区長はその事に触れなかったとの事。実は教会の建築上、3階構造ではオルガンは最上階、聖歌隊の入る余地がなく2階で歌うために込入った多声音楽の場合はかなりすぐれた音楽監督(指揮)が必要。その現状はお互いが全く見えず響きだけを頼っての演奏をしていたのです。天才・秀才は生意気な言動で(当人はそう思っていないでしょう)教師、上司に煙たがられる事はいつの世でもあることですね。そんなクラスメイト、職場仲間が時々居るのではないかしら。。参考書籍「バッハの風景」 樋口隆一 小学館 グイド・レーニ(1575-1642)◇受胎告知さて、今日ご紹介します作品をはじめ、初期のカンタータはどれもとても優れているといわれています。196番は結婚式のためのカンタータとして知られていて、マリアバルバラ(最初の妻)の叔母の結婚式で演奏しました。歌詞のサイトこちらをご覧下さいカンタータ:196番主は我らを心にとめたもう kumikopiano インフォメーション 今日の1曲◇バッハ◇教会カンタータ147番:主よ、人の望みの喜びをピアノ:本間くみ子現在youtubeに演奏を56曲アップしています録音スタジオ:ソフィアザールサロン演奏会・アルバムについてのお問い合わせこちら

February 20, 2011

-

94話:式典音楽 その2

ヘンデル◇王宮の花火の音楽この曲は1748年に作曲されましたが、言うまでもない事ですが、もう一つの作品「水上の音楽」と並んで祝典音楽としてヘンデルの著名な管弦楽作品となっていますね。さて、ヘンデルはイギリスに帰化した直後1727年に正式に王室礼拝堂付作曲家、また宮廷作曲家に任命されました。毎年ロンドンでは公園や河川敷で花火大会が開催されました。また、何かお祝い事があるたびに、そのために祝典音楽が書かれ演奏されることもよくあることだったのです。 山下清(1922-1971 日本画家・貼絵)◇諏訪湖の花火大会花火のルーツはもともとは中国が発祥の地で14世紀ごろイタリアのフィレンツェで広まったとの事。日本に渡ったのは丁度江戸時代だったのですね。今日の作品に関する出来事として、1740年から1748年まで、ヨーロッパでは<オーストリア継承戦争>という、複数の国を巻き込んだ戦争がありました。イギリスではこの戦争が終わった翌年の1749年に戦争終結を祝う多くの祝賀行事が催され、そのうちの一つに花火大会として4月27日にロンドンのグリーン・パークでこの「王宮の花火の音楽」が初演されました。オーストリア継承戦争=神聖ローマ皇帝カール6世は子宝に恵まれず、継承者に悩んでおり、そこに生まれた娘マリア・テレジア(アントワネットの母となる)にオーストリアのハプスブルク家を継がせるため、女子の相続を認める詔書を欧州主要国に認めさせ、また帝位に女性も即位できるよう要求していました。しかし、フランス宮廷のルイ15世はハプスグルク家の弱体化の好機と攻撃を仕掛け、それが発展してこの戦争になった経緯があります。 アンドレアス・メラー (1717-1780 ドイツ) 11歳のマリア・テレジアこの作品の編成は管楽器のみからなる大がかりなもので、特に野外で浪々と響くように苦心されました。オーボエ24本、ファゴット12本、トランペット9本、ティンパニ3台。そして初演の際にはされに増加されて100本の管楽器を鳴らしたそうです。この「王宮の花火の音楽」は実際には花火が打ち上げられる前に奏される「序曲」から始まり、その合間に奏された複数の小さなダンス調の小品「ブーレ」「平和」「歓喜」「メヌエット1」「メヌエット2」から構成されています。管楽器構成というと私たちはスクールバンド・・そう、ブラスバンドをすぐイメージします。特にマーチングバンドはパフォーマンスとしてフォーメーション等、華やかですが元々は戦争の士気を高めるための軍楽隊がルーツなのです。音楽も戦争の道具だったと思うと大変悲しいことです。また当時、音楽は皇帝、王様に気に入られるために宮廷用BGM、画家は肖像画を沢山残しました。本当に自分の表現したい作品だけ残していくのが実生活をしていくのに難しい、これは昔も今も同じですね。2「ブーレ」◇ターフェルムジーク・バロックオーケストラ kumikopiano インフォメーション 今日の1曲:ヘンデル◇アラホンパイプ ピアノトリオ(ライブ録音より) ピアノ◆本間くみ子 ライブ会場:ソフィアザールサロン演奏会・アルバムについてのお問い合わせこちら

February 11, 2011

-

93話:叙事詩「解放されたエルサレム」から

ヘンデル◇イタリア歌劇「リナルド」より~私を泣かせて下さいヘンデル、1685~1759 ドイツの作曲家、後にイギリスに帰化しました。バロック時代を代表する重要な作曲家であり、バッハと同年に生まれています。特にヘンデルはオペラ、オラトリオにおいては沢山の作品を残しています。 *オラトリオ=それはイタリアで始まったクラシック音楽の楽曲の種類であり、バロック時代の楽曲形式の一つです。オペラ(歌劇)に似ていますが、演技、大道具、小道具、衣装を用いません。独唱、合唱をオーケストラにより演奏され、歌詞に物語性、宗教性があり、全体的に叙事的です。さてこのオペラが出来上がる経緯として、ヘンデルは1706年頃からイタリアを旅行していますた。その時にイタリアオペラというものを実際に鑑賞し、そのエッセンスを吸収することが出来た有意義な時期でもあったようです。また、ヘンデルがロンドンに帰って来て最初に初演したオペラでもあったようです。この作品はトルクァート・タッソによる叙事詩「解放されたエルサレム」をもとに作られました。その内容は、キリスト教徒達の間の不和、後退、そして最終的な勝利を描いています。また、タッソの表現方法の最も特徴的なものとして、愛と義務の間で引き裂かれる登場人物たち、彼らが直面する感情的葛藤の描写、そして武勇や栄誉に反する愛、というもので私たちに大きな叙情的興奮をもたらしてくれます。もう少し、歌劇の場面に近づいてみましょう。魔女、アルミダは最強のキリスト教騎士リナルドを殺害しようとする。リナルドはベルトルドの息子であり、エステ家の創始者である。しかし、アルミダはリナルドと恋に落ちてしまい、彼を魔法の島へ連れ去り、彼女の妖術によって誘惑されそうになる。二人のキリスト教騎士が、この秘密の砦を発見し、砦を守る障壁を乗り越え、リナルドにダイアモンドの鏡を与えて自身の女々しく愛に堕ちた状態を見せ、傷心のアルミダを残して戦場へ連れ戻す。そしてアルミーナの貞節によって救われるという物語です。さてこの絵画はそんな元々は敵対関係のアルミダとリナルドがアルミダの宮殿でまさに骨抜きにされている場面です。 よく絵を見ますと左上に兵士達がリナルドを心配している様子が伺えますね。 カラッチ(1557-1602、バロック期イタリア画家)◇リナルドとアルミダ もう一枚、同じシーンをご紹介します。絵の趣がかなり変わりますね。 ブーシェ(1703-1770 ロココ期フランス画家)◇リナルドとアルミダ今日のアリアはこの「リナルド」第2幕に登場します。敵(キリスト教騎士達)の魔術師アルミダに捕らわれ恋人(リナルド)を思って、アルミーナが自分の悲運を嘆くシーンで歌われます。別のタイトル「涙の流れるままに」とも表記されているものがあります。愛する人だけお思い、敵の王の誘いに屈しない、という歌でもあります。 ティエポロ(1696-1770ルネッサンス最後期イタリア)◇アルミダを捨てる兵士リナルド ~~~~~ 歌詞和訳 ~~~~~過酷な運命に涙し、自由に憧れることをお許し下さい。私の苦しみに対する憐れみだけによって苦悩がこの鎖を打ちこわしてくれますようにヘンデル◇私を泣かせて下さいソプラノ:森麻季kumikopiano インフォメーションバッハ◇フランス組曲第6番より「サラバンド」 ピアノ:本間くみ子 他、55曲それぞれ演奏の一部をアップしています。演奏会・アルバムについてのお問い合わせこちら

February 1, 2011

-

92話:スケッチ「愛らしい小品」たち

前回に引き続き今回もシューマンの作品を取り上げてみたいと思います。私は歌曲と同じようにシューマンのピアノ曲も大変敬愛しています。特に好きな作品は「クライスレリアーナ」「幻想曲」そして今日ご紹介する「子供の情景」です。この3つの曲集はそれぞれをここ数年で必ず演奏したいと考えています。皆さんのお好きな曲は何がありますか?シューマン◇「子供の情景」より トロイメライ19世紀になると音楽と言葉のつながりが大変重要になりその結果世界各地で作品と演奏についての批評がとびかうようになりました。その中心人物であったのがこのシューマン。シューマンは「ライプツィッヒ音楽新報」という雑誌の編集長、かつ主要所有権者となりました。そのため後に「音楽新報」と改名され、「シューマンの雑誌」とも言われていました。シューマンは音楽的な先駆者であったバッハとベートーベンを常に模範としていたとの事。後の1855年、リストがシューマンの活動に対して下記のように語っています。(シューマンはこの頃は亡くなる少し前、すでに精神の破綻が更に悪化して療養所生活を送っていました)「シューマンは文学を音楽に近づけた。彼は実際にそのことを証明することができ、もっとも重要な音楽家であると同時に著述家でありえた。・・・・・シューマンは二つの国の住人だった。そして隔絶した地域の住人たちにある突破口を開きこれによって少なくとも個々の仲介者が互いに関心を交わすことができるようにした。・・・・・そうした種類の先駆者である。」リスト著作集より(1882年)シューマンの交友関係はリストをはじめ、特に大きな存在であったのがショパンとメンデルスゾーンだったのです。同世代のピアニスト、音楽家同士どんな話をしてお互いを高めあっていたのでしょう。想像するだけでロマン派の香りに包み込まれます。ただこの二人はシューマンより先に亡くなってしまっています。さぞ親友の死は大きな影響をもたらしたことでしょう。 ルードヴィッヒ・クナウス(1820-1910)◇野原の少女さて本題の「子供の情景」ですが1837年に作曲されました。全13曲の愛らしい曲集です。経緯としては1832年頃から後に妻となるクララとの結婚がクララの父親の反対、抵抗を受け(それはどんどんエスカレートして妨害、嫌がらせに近く最後は裁判までいきました)スムーズに運べず切迫した思いですごす中、それでもシューマンの作曲書法の進展を促すことになったとの事。この1837年代はピアノ曲を沢山書いていますが、それまでの作品は難解と批評された事に対して、この曲集は芸術性と親しみやすさが良いバランスで聞き手に分かりやすいと評判になりました。ただし、子供の学習用の作品とは違い「子供の心を描いた、大人のための作品」です。中でもトロイメライはこの曲集の中心であり最も有名です。ドイツ語のトラウム=「夢」からの派生語で「夢見心地」という意味です。最初のモチーフのメロディーが少しずつ色を変えて何度も現れます。シューマンはこの曲を演奏するクララに対して「繊細に幸せに僕たちの未来のように」と語ったとの事です。ピアノ:シュナーベル(開始後5分40秒あたりから「トロイメライ」です)http://www.youtube.com/watch?v=xdOF7U5pqbk&feature=related kumikopiano インフォメーション シューマン◇夕べに / 飛翔 演奏: ピアノ 本間くみ子http://www.youtube.com/watch?v=OIYK6MBY0Zwhttp://www.youtube.com/watch?v=S-WxDHR7LvY&feature=related演奏会、アルバムについてのお問合せ k-honma@violet.plala.or.jp 本間まで1月16日に行いましたニューイヤーコンサートは終了致しました。いらして下さった皆様、本当にありがとうございました

January 17, 2011

-

91話:ハイネの格言、あなたは何を思う

新年お喜び申し上げます。今年も音楽エッセイ、どうぞ宜しくお願い致します。私からのお年始の一枚はこちら。 カウルバッハ◇少女とうさぎHerman Kaulbach ヘルマン・カウルバッハ(1846-1909)は19世紀の後半に子供の生活をテーマにした油絵画家です。父はバイエルン宮廷画家ヴィルヘルムはゲーテやシェークスピアの挿入画家としても有名で、またリストが交響詩「フン族の戦い」を作曲するきっかけになった絵の作者としても知られているのだそうです。シューマン◇詩人の恋 より「美しき五月に」ロベルト・シューマン(Robert Schumann 1810-1856)はドイツの作曲家でありロマン派音楽を代表する一人でもあります。また、ショパンも同年に誕生していて後にショパンのワルツ5番を絶賛するなど親交もありました。さて、本日の作品「詩人の恋」。1840年に作曲されたハイネの詩「歌の本」の中の「叙情的間奏曲」による全20篇のうちの16曲であり、シューマンの連作歌曲の一つです。シューベルトと継ぐ代表的ドイツ歌曲作家となったシューマンの最も有名なものですが、典型的なピアノ作曲家らしくピアノ伴奏にも表現力が豊かであるように思われます。1840年、この時期はクララと結婚した年でもあり、本人が「歌の年」と呼んでいるように愛の喜びを託した歌曲をたくさんかいたのです。他に「女の愛と生涯」「ミルテの花」「リーダークライス」が最高傑作のひとつといわれています。「詩人の恋」は第1曲から第6曲までは「愛の喜び」を、第7曲から第14曲は「失恋の痛み」を、そして最後の2曲は「青春の回想」を歌っています。今日お届けする第1曲「美しき五月に」は愛の始まりを告げる美しい曲です。ピアノの分散和音は心のときめきを表しているのでしょうか。ドイツの冬は長く、五月にならないと春は来ません。その間人々は春の到来を心待ちにしているのでしょうね。ほら、メンデルスゾーンの「春の歌」も思い出しませんか・・<美しき五月に>素晴らしく美しい五月に あらゆるつぼみが開き 僕の心の中にも 愛が花咲いた素晴らしく美しい五月に あらゆる鳥が歌いだし 僕は彼女に打ち明けた 僕の憧れ 僕の望みを ジョーンズ◇春の訪れ ◇ハイネ◇(1797-1856)代表的ロマン主義文学者でありながらもドイツロマン派への批判精神を失わないのが特徴で、詩の中に盛り込まれた皮肉をシューマンがどれほど音楽的に表現することができたかについてドビュッシーにより議論の的にされている、との事。またハイネはシューマンと同じ年に亡くなっています。 ~~ハイネの格言より~~ *恋に狂うとは言葉が重複している。恋とはすでに狂気なのだ。 *幸福とは浮気な娼婦である。いつも同じところにじっとはしていない。 フィッシャーディスカウ:Fischer-Dieskau http://www.youtube.com/watch?v=AwZFrb-mt8I&feature=BF&list=PL53D750FAD90FEF31&index=1 kumikopiano インフォメーション ニューイヤーコンサートご案内です。ソプラノの歌をメインに二人のピアニストが伴奏、またそれぞれソロを演奏いたします。今日のエッセイでお届けしました曲を含めミュージカルハイライトやドイツリート・オペレッタなどお楽しみ下さい。~ ~ プ ロ グ ラ ム ~ ~美しき5月に・春の夜(シューマン)~ すみれ・イドメネオより「穏やかな風よ」(モーツアルト)~素敵じゃないの?・踊り明かそう(マイフェアレディ)~星に願いを(ピノキオ)~虹の彼方に(オズの魔法使い)~サウンドオブミュージック・私の羊飼い(サウンドオブミュージック)~チムチムチェリー(メリーポピンズ)~あなたは私の心の皇帝(オペレッタ「お気に入りに家来」)~熱きくちびる(オペレッタ「ジュディッタ」)ピアノソロ: ため息(リスト) 春の歌(メンデルスゾーン) 即興曲2番(シューベルト) 演奏会、アルバムお問い合わせ k-honma@violet.plala.or.jpまた、下記のyoutubeは私自身の演奏です。http://www.youtube.com/user/kumikopianon?feature=mhum

January 4, 2011

-

90話:ペンネーム「Re」で送ったファンレターがきっかけに

今年になって始めたこの音楽エッセイもいつのまにか90話を迎える事になりました。読者のみなさん、本当にありがとうございました。また来年も同じようなスタイルで続けて参りますのでどうぞ宜しくお願いします。今年最後のエッセイは、youtubeにアップしました自分自身の演奏、51曲の中から再生回数が特に多かったものの一つをご紹介します。ラフマニノフ◇ヴォカリーズラフマニノフ(1873-1943 ロシア)はロマン派、チャイコフスキー、リムスキー=コルサコフの影響を受けた作曲家であり、ピアニスト、指揮者の才能も発揮しました。1912年に作られたこのヴォカリーズは名曲中の名曲、日本人にも人気の高い作品です。調べてみますと様々な背景とこの作品が生まれる経緯に興味が深まりました。1895年、ラフマニノフはにシンフォニー1番を完成させましたが、2年後にグラズノフ指揮の初演では記録的な大失敗に終わったのです。その後数年間、失意の底にいたのですが、やがて1900年ごろから創作意欲を回復させます。2台ピアノ組曲第2番、ピアノコンチェルト第2番という2つの大作を完成させ、演奏会も大成功を収めます。またグリンカ賞を受賞して作曲家の名声を確立したのです。その後結婚しています。1909年にスイスの画家ベックリンの作品「死の鳥」から着想を得た交響詩「死の鳥」を作曲、ピアノコンチェルト3番を作曲、自らピアニストとしてマーラー指揮のもと初演しました。そして本題でもありますが、この頃女流文学者マリエッタ・シャギニャンとの文通をで意見を交わすようになります。きっかけは「Re」というペンネームで彼女がラフマニノフにファンレターを送った事だとか。そしてヴォカリーズの入った歌曲集は1912年に彼女が推薦したそれぞれの詩に作曲したもので「14のロマンス 作品34」または「14の歌曲 作品34」として生まれました。どの曲も当時活躍していたロシアの名歌手に献呈されました。終曲となるこの「ヴォカリーズ」は、ソプラノ歌手アントニーナ・ネジダーノヴァのために書かれた作品なのです。 クラムスコイ 1837-1887 ロシア◇髪をほどいた少女 クラムスコイというと「忘れえぬ女」がとても有名ですがこの作品も目にする方が多いのではないでしょうか。ロシア音楽に通じる切なさ、哀愁、そのような内面的なものがこの少女の表情にも描かれていますね。ヴァオカリーズとは・・・・・フランス語で歌詞を伴わずに母音のみによって歌う歌唱法を指します。起源は18世紀半ばにさかのぼり、ベラールの曲集「歌の技芸」において、声楽技巧のための練習曲として当時の作曲家「リュリ」や「ラモー」の歌曲に掲載されたのが起こりでした。そのような練習曲は19世紀に飛躍を遂げて、ピアノ伴奏が付けられたりなど、その他「カプリチョ」のような機械的な練習曲にさえ演奏者の音楽をより芸術的に解釈出来るように目論まれたとの事です。皆さんのご存知の作品ではピアノ曲になってしまいますが・・・ショパン、ラフマニノフ、リストなどの「エチュード」がありますね。エチュード=「練習曲」なのですがどれも音楽的な要素が多分に織り込まれ至難の業、演奏者泣かせです。しかしすべての音楽というものはやはり「歌」が原点ですからどんな難曲でもそこに「歌」が聞こえてこなくては面白くも何ともない、テクニックを披露するだけの無味簡素なものとなってしまうのです。そんなわけで、あ~私の修行はまだまだ続きます。ヴォカリーズ:ソプラノ編http://www.youtube.com/watch?v=gERptKVcxTM&feature=related ヴォカリーズ:フルート&ピアノ編 http://www.youtube.com/watch?v=Y0vKbRVPKAkヴォカリーズ:チェロ&ピアノ編 http://www.youtube.com/watch?v=oQ4iVZucKFA ~~~~~~~~~~~~ アルバムご紹介 ~~~~~~~~~~~~録音スタジオ:ソフィアザールサロン お問合わせ:k-honma@violet.plala.or.jp 本間 までリサイタル・ライブアルバム~Moonlight 2010年10月2日リサイタルのライブ録音 ¥1500エルガー:愛の挨拶◇メンデルスゾーン:春の歌ブラームス:間奏曲作品118-2 / カプリチオシューベルト:即興曲作品90-3◇バッハ:フランス組曲第6番シューマン:夕べに / 飛翔◇ベートーベン:ソナタ「Moonlight(月光)」アンコール~バッハ:主よ、人の望みのびをボーナストラック~ショパン:ノクターン第5番「月光」より3楽章http://www.youtube.com/watch?v=bdWCgsYfUH4

December 26, 2010

-

89話:ジュリーアンドリュースと言えば

クリスマスシーズン到来、街はライティングが綺麗ですね。私からの贈り物はこちらの絵画 ホントホルスト◇羊飼いの礼拝 1622年バロック画家、Honthorest ホントホルスト(1592-1656 オランダ)は光と影の描写を駆使し、劇的な空間を生み出しました。この絵においては救世主自身が光の源となり、周囲を柔らかく照らし出しています。ヨセフとマリアの慈愛に満ちた表情と羊飼いたちの喜びが、見ているこちらの気持ちを優しくさせるとは思いませんか。ピアソラ◇アヴェマリア(編曲・演奏 本間くみ子)http://www.youtube.com/watch?v=gNZtUK_0ULQ バッハ◇主よ、人の望みの喜びを(演奏 本間くみ子)http://www.youtube.com/watch?v=UNT-BX2Jzxs~~~ ~~~ ~~~ サウンドオブミュージックより「サウンドオブミュージック」今日は少し趣を変えましてミュージカルからです。ご紹介するこのミュージカルを知らない、という方はいらっしゃらないのではないかしら・・というくらい、有名な作品ですね。中でも劇中歌、「ドレミの歌」「エーデルワイス」は学校で必ず歌われたはず。アメリカ映画「トラップ・ファミリー合唱団物語」の前編に基づくものだそうです。第二次世界大戦を背景とする混乱の中、勇敢に生きる女性を描いたこの作品は実話に基づき私も心を打たれたひとりです。1954年、中込純次訳ドイツ映画「菩提樹」が出版されましたが、アメリカ映画としてこの「サウンドミュージック」がヒットすると1967年に中込氏により同じタイトルで改題されました。もう少し詳しく知りたい方はこちらのストーリーをご覧下さい。http://www.shiki.gr.jp/applause/sound/about/story.html シャンバーニュ◇1662年の奉納画 今日の一枚~フィリップ・ド・シャンバーニュ Philippe de Champaigne 1602-1674 フランス古典主義時代に活躍した画家。正式な名称は「女子修道院長アトリーヌ・アニュス・アルノーと画家(シャンパーニュ)の娘の修道女カトリーヌ・ド・サンド・スザンヌ」。スザンヌが難病に陥り絶望視される中、アルノーが9日間祈祷した完治したという奇跡に父シャンパーニュが感謝し院へ献上した作品です。勇気・信じる心は奇跡を生む、いつの世でもある事、私たちも失いたくない信念ですね。動画でご紹介する曲「サウンドオブミュージック」はマリアが自然のすばらしさを歌に託して歌います。映画では、アルプスの山々の遠景から、丘の上でこの曲を歌うマリアへズームしていく有名なオープニング・シーンとなっています。ジュリーアンドリュースと言えばメリーポピンズでも有名です。 歌:Julie Andrews ジュリーアンドリュース http://www.youtube.com/watch?v=Za0gA-4LszU kumikopiano インフォメーション 年明け初、私自身の演奏会のご案内です。ソプラノの歌をメインに二人のピアニストが伴奏、またそれぞれソロを演奏いたします。今日のエッセイでお届けしました曲を含めミュージカルハイライトやドイツリート・オペレッタなどお楽しみ下さい。~ ~ プ ロ グ ラ ム ~ ~美しき5月に・春の夜(シューマン)~ すみれ・イドメネオより「穏やかな風よ」(モーツアルト)~素敵じゃないの?・踊り明かそう(マイフェアレディ)~星に願いを(ピノキオ)~虹の彼方に(オズの魔法使い)~サウンドオブミュージック・私の羊飼い(サウンドオブミュージック)~チムチムチェリー(メリーポピンズ)~あなたは私の心の皇帝(オペレッタ「お気に入りに家来」)~熱きくちびる(オペレッタ「ジュディッタ」)ピアノソロ : ため息(リスト) 春の歌(メンデルスゾーン) 即興曲2番(シューベルト) 演奏会、アルバムお問い合わせk-honma@violet.plala.or.jp

December 15, 2010

-

88話:メンコン

メンデルスゾーン◇ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64今日は前回に引き続き、4大ヴァイオリン協奏曲のひとつをご紹介します。この曲は1844年に作曲されたヴァイオリンと管弦楽のための協奏曲です。穏やかな情緒とバランスのとれた形式、そして何より美しい旋律で、音楽家として仕事の面でも充実、多忙の中作り上げたこの曲は、メンデルスゾーンのみならずドイツ・ロマン派音楽を代表する作品です。 室内オーケストラを指揮する少年メンデルスゾーンメンデルスゾーンの才能や偉業については(タイトル:永遠の3重奏団)こちらに書いてありますのでどうぞご覧下さい。http://plaza.rakuten.co.jp/kumikopiano/diary/201005030000/さて、この曲を作る前のメンデルスゾーンは1841年(32歳)の頃、ブロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世に招かれ、ベルリンの宮廷礼拝堂楽長に就任しています。 また、1843年、34歳の時は自ら奔走して設立資金を集め、ライプツッヒ音楽院を開校し、院長となります。作曲とピアノの教授にはロベルト・シューマンが招聘されていました。このライプツッヒ音楽院とはドイツで最初の重要な音楽大学であり、初代院長にはメンデルスゾーンが就任し、1901年に日本は滝廉太郎が留学しています。1992年には演劇学部を開設して拡張し、現在はおよそ900人の学生が在籍しているのです。音楽家の多くは個性が強すぎで中々他の人とうまく付き合う事が苦手というイメージがありますがメンデルスゾーンのように才能、家庭環境、富に恵まれ人間的にも信頼されるような芸術家も時々出現しますね。またメンデルスゾーンの功績からも西洋音楽の歴史とは計り知れない深さを改めて知る思いでもあります。 指揮:フルトヴェングラー 演奏:ベルリンフィル ヴァイオリン:メニューインhttp://www.youtube.com/watch?v=tum96sG2UkU&feature=related kumikopiano インフォメーションコーナー メンコンではありませんが、丁度メンデルスゾーンの作品でメントリ=メンデルスゾーン:ピアノトリオが含まれていますコンサートのご案内です。このメンバーは今年前半に同サロンにおいて チャイコフスキー:偉大なる芸術家の思い出 を演奏し多くの観客を魅了しました。メントリの他、ショスタコービッチとモーツアルトのピアノトリオという贅沢なプログラミングになっています。会場:ソフィアザールサロン(駒込)12月11日(土)2時半開演 http://www.sam.hi-ho.ne.jp/happyendoh/top.files/info.files/info1012.htm また同サロンのオーナー奥様(ピアニスト)のアルバムご紹介 Fantaisie d` Emiko ピアノ 遠藤恵美子 ジーチンスキー:ウィーンわが夢の街/バッハ:プレリュード/モーツアルト:幻想曲 ニ短調/ショパン:ノク ターン op9-2/シューマン:「子供の情景」よりトロイメライ/ショパン:プレリュード op28-6/バッハ:イタリア協奏曲 2楽章/ファリャ:スペイン 舞曲 1番/アルベニス:マラゲーニア/バッハ:フランス組曲 3番/モーツアルト:ロンド k.485 ニ長調/ピアソラ:リベルタンゴ (編曲 遠藤恵美子)/レハーリ:メリーウィドーワルツ ¥1500にて好評発売中です kumikopianon youtube~51曲アップしていますhttp://www.youtube.com/user/kumikopianon?feature=mhum#g/u最新はショパン:幻想即興曲の演奏をアップしました。演奏会、アルバムお問い合わせk-honma@violet.plala.or.jp

December 2, 2010

-

87話:4大ヴァイオリン協奏曲と言えば

前回のエッセイでグリンカをご紹介しました。そんな真のロシア的音楽を作り上げた人、それを受け継いだ5人組も重要ではありますが、今日はチャイコフスキーの代表的な作品からのご紹介です。チャイコフスキー◇バイオリン協奏曲二長調作品35Tchikovskyチャイコフスキーは1840年~1893年、ロシアの作曲家チャイコフスキーと言えばバレエ音楽を真っ先に思い浮かべる方も多いでしょう。このヴァイオリン協奏曲二長調 作品35は、1878年に作曲されました。ベートーベン、メンデルスゾーン、ブラームスのいわゆる3大ヴァイオリン協奏曲に本作を加えて4大ヴァイオリン協奏曲と称されています。また、ベートーベンやブラームスと同様にチャイコフスキーも本作1作しかヴァイオリン協奏曲を作曲しておらず、そのいずれもがニ長調で書かれていることも共通しています。さて、この曲の背景としては1877年にアントニナ・イワノヴナと結婚しました。しかしこの結婚は大きな失敗であり、チャイコフスキーはモスクワ川で自殺を図るほど精神的に追い詰められました。それでもそんな中で有名なバレエ「白鳥の湖」完成、オペラ「エフゲニー・オネーギン」を完成しています。そのころのチャイコフスキーを精神的に支えたのはナジェージダ・フォン・メック夫人(1831-1894)でした。メック夫人は、鉄道で富を築いた夫に先立たれ、夫の死後、優雅な暮らしを送っていて、弟子のニコライ・ルビンシテイン(1835-1881)を通して、1877年にチャイコフスキーと知り合い、文通だけの類まれな関係は13年間も続いたそうです。 フォン・メック夫人ルービンシュタインと言えば・・・「偉大なる芸術家の思い出」ですね。なるほど、そういう経緯があったのですか・・翌1878年4月にはヴァイオリニストで友人のコテックが訪ねてきて一緒に滞在しています。本作はこの間の1ヶ月ほどの間に集中的に書き上げられました。 ロシア画家:コンスタンチン・ユーオン◇3月の太陽 1915年 この曲を聞くと映画「オーケストラ」を思い浮かべる方も少なくないことでしょう。素晴らしい内容の映画ですね。今日はその映画の予告編も添付しました。チャイコフスキー自身の人生を大きく変えるような背景と苦しみの中で生まれた傑作、映画の主人公も波乱万丈な人生の中での名演、改めてじっくりと鑑賞したいと思います。ヴァイオリン:諏訪内晶子http://www.youtube.com/watch?v=rnzRuJ12V5s&feature=related映画「オーケストラ」予告編 http://www.youtube.com/watch?v=jyxtWUsvBBM ~~~~~ kumikopiano インフォメーション コーナー ~~~~~<ソフィアザールサロン・ニューイアーガラコンサート> 2011.1.16(日)ソフィアザールサロン(駒込) 開演14時30分(50席、要予約) 入場料¥2500演奏会、アルバム、ライブ録音についてのお問い合わせはこちらまでk-honma@violet.plala.or.jp 宜しくお願い致します~kumikopianon youtube~42曲アップしていますhttp://www.youtube.com/user/kumikopianon?feature=mhum#g/u

November 17, 2010

-

86話:近代ロシア音楽の父

先日ピアニストの友人に頼んでいた楽譜がようやく私の手元に届きました。すると気の利く彼女は他にも素敵な譜面を忍ばせてくれていたのです。それは偶然にも私が前から気になっていた作品の一つでした。彼女にその話をしたこともなかったのに。。。散りばめられている音達を眺めているうちに是非ともレパートリーの1曲に出来るようにしたいと改めて思いました。そんなわけで今日ご紹介するピアノ作品はこちらです。 グリンカ◇ひばり:バラキレフ編ミハイル・イヴァーノヴィチ・グリンカ( Glinka、1804-1857)ウクライナ系。グリンカは富裕な地主の家庭に生まれ、子ども時代から音楽に興味を持っていました。少年のころに体験した祖国戦争と農奴オーケストラが演奏する民謡の編曲が、成長してからの彼の音楽に影響を与えたといわれています。経済的に恵まれていた彼は若いうちからピアノ、ヴァイオリン、声楽、指揮、そして作曲を熱心に学習することが出来ました。しかし、音楽教育はごくわずかしか受けておらず、同胞の作曲家よりは、むしろプーシキンら当時の詩人や画家などと交遊していました。やがてはイタリアなどの多くの諸外国で勉強する機会を得、芸術的に進んだ西欧の文化を吸収することができたのです。しかし外国を回るうちに、徐々に彼のロシア人としてのアイデンティティが芽生え、ロシア的な作品を書きたいという願いが起きてくるようになりました。初めて真のロシア的音楽をつくったといわれるグリンカの作品は、ロシアのその後の作曲界にも重要な影響を与えており、とりわけ有名なのが「ロシア5人組」(バラキレフ・キュイ・ムソルグスキー・リムスキーコルサコフ・ボロディン)です。このグループはグリンカの指導力を受け入れて、はっきりとロシア的な特質のあるクラシック音楽を創造しました。 今日お届けします作品は、グリンカの歌曲集「ペテルスブルグよさようなら」の中の1曲ですが、単独で歌われることの方が多い有名な曲です。東方のロマンスとも言われています。私的にはチャイコフスキーの「アンダンテ・カンタービレ」を思い出させるような、ロシアの大地に歌われる民謡の調べを思い起こさせる美しい旋律ではないでしょうか。音楽標語、Gromche、Gromche(朗々と、朗々と)の部分で明るく転調し、後半は希望に満ちて音楽が展開していうあたりが大変聞き所と思います。そしてやはり何と言いましても、ひばりの鳴き声を模したと思われるピアノのフレーズはバラキレフのセンスに脱帽です。Balakirev,M.A. 題名: L' Alouette (=The Lark):バラキレフ1837-1910:ロシア五人組の統率者として有名。 キーシンの演奏でも有名ですが、私の好みはこちらの女性。http://www.youtube.com/watch?v=nBJv7SKZnic&feature=related kumikopiano インフォメーション コーナーショパン・イアー、今年も残り少なくなってきましたね。ショパンワルツ全曲集:ピアノ 本間くみ子問い合わせ k-honma@violet.plala.or.jp youtubeでも一部お聴きになれますhttp://www.youtube.com/user/kumikopianon?feature=mhum どうぞ宜しくお願い致します

November 1, 2010

-

85話:古典派とロマン派の架け橋となった音楽家とは

前回のエッセイ、ブラームスはベートーベンを崇拝していたとの事ですが、この方は違ったようです。 それにしても今日の作品、私もまた是非アンサンブルをしたい曲の一つでもあります。シューベルト◇アルペジョーネとピアノのためのソナタ イ短調 D.821 フランツ・ペーター・シューベルト(Franz Peter Schubert, 1797-1828)は、オーストリアの作曲家。各分野に名曲を残していますが、とりわけドイツ歌曲において功績が大きく、「歌曲の王」と呼ばれています。1822年ににウェーバー、そしてベートーヴェンと知りあいましたが、両者ともにほとんど親しい関係になりませんでした。実はシューベルトは幼い頃からハイドン、モーツアルトの弦楽四重奏を家族で演奏し親しみがある事からも、愛した作曲家はモーツァルト、ハイドンだったようです。1816年6月14日、モーツァルトの音楽を聴いた日の日記でシューベルトはモーツァルトをこれ以上無いほど賞賛しています。またザルツブルグへの旅行時、聖ペーター教会のミヒャエル・ハイドンの記念碑を訪れ、感動と共に涙を流したという日記も残されているとの事。シューベルトは一般的にロマン派の枠に入れられていますが、その音楽、人生はウィーン古典派の強い影響下にあり、記譜法、基本的な作曲法も古典派に属しています。また、「貴族社会の作曲家」から「市民社会の作曲家」へという点ではロマン派的でありますが、音楽史的には古典派とロマン派の「橋渡し的位置」にあります。今日の一枚:シューベルトの初恋の人・・1814年(17歳)、ミサ曲第1番を書き上げリヒテンタールの協会で演奏されました。そのときソプラノのソロを歌ったのが彼女です。3歳年下でした。最終的に結婚にまで至らなく1820年、テレーゼはパン職人と結婚しました オットー・ノヴァーク◇シューベルトと婚約者テレーゼアルペジョーネとピアノのためのソナタ イ短調 D.821は11月にウィーンで作曲したアレグロ・モデラート、アダージョ、アレグレットの3楽章からなる室内楽曲です。このソナタは、アルペジョーネという楽器のための作品として書かれましたが、その楽器はあまり発達せず、現在はそれに代わるチェロで演奏されています。この「アルペジョーネ・ソナタ」は、「弦楽四重奏<死と乙女>」と同時期の作品であり、当時シューベルトは梅毒の進亢に苛まれ、度々の抑鬱症の発作に見舞われてもいました。おそらくそのためか、楽曲は全般的に暗澹たる表情に支配されている、と書かれていますが定説では最後は腸チフス、水銀中毒で亡くなったという事です。1楽章の出だしはとても有名ですね。何とも言えないピアノの物悲しいフレーズから始まるこの曲ですがどこかいつも軽快さも備わっていてシューベルトらしい切り替えを感じます。2楽章はまさに歌曲のような長いフレーです。http://www.youtube.com/watch?v=Q3BYNsw1vT8&feature=related kumikopiano インフォメーションコーナー◇ セカンドアルバム「La Plus Que Lente 」~レントより遅く~ エルガー:愛の挨拶・メンデルスゾーン:春の歌・シューべルト:即興曲作品90-3・モーツアルト:幻想曲二短調・ベートベン:月光1楽章・バッハ:主よ、人の望みの喜びを/フランス組曲6番・シューマン:夕べに/飛翔・ショパン:夜想曲「遺作」・ドビュッシー:月の光/レントより遅く・ラベル:高雅で感傷的なワルツ7番・フォーレ:夜想曲2番・他 収録全15曲65分 ¥1500 好評発売中問い合わせ k-honma@violet.plala.or.jp youtubeでも一部お聴きになれますhttp://www.youtube.com/user/kumikopianon?feature=mhum#g/u どうぞ宜しくお願い致します

October 16, 2010

-

84話:光と翳、すべての想いを捧げた名曲

前回のエッセイはベートーベンの作品からでした。そして今日はそのベートーベンに強い影響を受けたブラームスの作品からご紹介したいと思います。 ブラームス◇ピアノのための6つの小品op118-2ヨハネス・ブラームス(Johannes Brahms, 1833-1897)は、19世紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者です。バッハ、ベートーヴェンと共にドイツ音楽に於ける「三大B」と称される一人であります。(Bとは頭文字の事ですよ)ハンブルクに生まれ、ウィーンに没しました。作風はロマン派音楽の中に位置しますが、古典主義的な形式美を尊重する傾向も強いようです。多くの人々は、ブラームスをベートーヴェンの後継者として取り扱っています。ブラームス自身は大部分のロマン派の作曲家と同様に、ベートーヴェンを崇拝していました。また、モーツアルトとハイドンを敬愛していました。非常に古典派を愛していたことが、彼の書いたソナタ、シンフォニーやコンチェルトで分かるようにその形式を採用しています。それもあり、ブラームスは全てのロマン派の作曲家の中では最も古典派に近いと考えられていて、「新古典派」という呼称で呼ばれることもあります。今日ご紹介するのは『ピアノのための6つの小品』(Sechs Stücke für Klavier)作品118。これは1893年に完成したブラームスのピアノ小品集です。ブラームスの存命中に出版された、最後から2番目の作品であり、またロマンスで有名なクララ・シューマンに献呈されています。 シューマンの妻、クララ・シューマン今日はその中から第2番の「間奏曲 イ長調」をお届けします。ピアニストによってテンポ感がかなり違うのも聴きところです。晴れ間が決して来ない曇り空よう、憂鬱なベールの中に見え隠れする激しい感情と溢れるロマンがブラームス特有のスタイルですね。60歳の時に作曲されたこの曲ですが、穏やかな哀愁に満ちたメロディーの中にも、若き日の憧れや苦悩などを回想するかのような強い情念を感じさせ、深い感動を残します。実は私の大好きな曲の一つになりました。先日のリサイタルでプログラムの1曲として演奏致しました。感情を込めて弾くというよりも、むしろ弾いているうちにその時の自分の様々な気持ち、感情が湧き上がるような気がします。本当に素晴らしい作品。次のアルバムに是非入れたいです。そして大切なレパートリーの1曲としてこれからも大切に温めていきます。 ボゴレリッチ:Ivo Pogorelich Brahms Intermezzo Op. 118 No. 2 http://www.youtube.com/watch?v=uFhlIhdNGjg&feature=related ケンプ:Kempff - Brahms Intermezzo op.118 no.2 in A http://www.youtube.com/watch?v=5tdJ1NFMYQI&feature=related グールド http://www.youtube.com/watch?v=N2g21w604Bg&feature=related kumikopiano インフォメーションコーナー先日の10月2日第2回ピアノリサイタル<ドイツ音楽の系譜による調べ>は無事終了致しました。お越し頂きました皆様には深くお礼申し上げます。ありがとうございました。youtube:ドビュッシー◇レントより遅く 他 http://www.youtube.com/user/kumikopianon?feature=mhum#g/u

October 5, 2010

-

83話:私が今一番好きな曲

前回のエッセイでは15歳のワーグナーが音楽家になるきっかけとなった感動した作曲家、それがベートーベンです。 ベートーベン◇ピアノソナタ第14番「月光」ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン( Ludwig van Beethoven 1770-1827)は、ドイツの作曲家です。クラシック音楽史上極めて偉大な作曲家の一人とされ、その作品は古典派音楽の集大成かであり、ロマン派音楽の先駆けとされています。ピアノソナタは32曲残しています。中でもこの月光は最も人気がある曲のひとつであり、8番「悲愴」23番「熱情」と並んで3大ピアノソナタと呼ばれることもあります。この月光は1801年、ベートーベンが30歳のときの作品です。ベートーヴェンの弟子で、恋人でもあったイタリアの伯爵令嬢ジュリエッタ・グイチャルディに捧げるために作曲されました。結局実らないロマンスでしたが、ジュリエッタは当時17歳でありベートーヴェンとは14歳差でした。最も彼女と結婚までこぎ着けなかった理由は年齢差というよりも身分の差であったとの事。なお、ジュリエッタはシントラーの伝記では「不滅の恋人」であるとされています。初期から中期へさしかかる作品であり、初期の作風はハイドン、モーツアルトの影響を受けています。「幻想曲風ソナタ」という題名が書かれていました。それは大変静かに深々と始まる1楽章、第二楽章からは、まるでベートーベンの恋する胸の内が晒されているような、舞曲が展開していきます。そして3楽章は激しい感情と躍動感で何か決意をしたかのような展開となります。このように、静・動・動という「序破急」の流れで進行していくスタイルのピアノソナタは当時としても画期的なものだったのです。 東山魁夷(1908-1999)◇月明ところで「月光」という標題は作曲者の意図するところではなかったようです。ベートーヴェンの死後、1832年にレルシュタープが第1楽章についてを「ルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のよう」とコメントしたことに由来されるとの事。 *レルシュタープ=ロマン派の詩人、シューベルト「白鳥の歌」他尚、ルツェルン湖(Vierwaldstättersee)はスイスの中央に位置する湖で、同国で4番目に大きい湖です。それぞれの楽章は特徴がはっきりしていて演奏する上でも表現やイメージのしやすい曲のような気がします。ただ2楽章は聞いているとほっとするようなかわいい舞曲ですが、演奏は軽やかさを出さなければならず気の抜けない部分が沢山ありますね。 月光1楽章:ピアノ 本間くみ子http://www.youtube.com/user/kumikopianon?feature=mhum#g/u kumikopiano インフォインフォメーションコーナー <本間くみ子 ピアノリサイタル Vol.2>2010.10.2(土) ソフィアザールサロン(駒込)開演14時30分(50席、要予約) 入場料¥2000 http://www.sam.hi-ho.ne.jp/happyendoh/top.files/info.files/info.html ~ドイツ音楽の系譜による調べ~ ブラームス:間奏曲作品118-3 カプリチオバッハ:フランス組曲第6番シューマン:夕べに、飛翔シューベルト:即興曲作品90-3ベートーベン:ソナタ「月光」 他

September 13, 2010

-

82話:麻薬と言われた魅惑の歌劇

ワーグナー◇オペラ「トリスタンとイゾルデ」 前回ご紹介したリヒャルト・シュトラウスはワーグナー路線を発展させた交響詩やオペラの作曲家でした。またワーグナーの姪との結婚、新しいスタイルの音楽確立、それぞれ研ぎ澄まされた感性の持ち主は時を超えていつの時代でも影響し合っているのですね。 実は未熟な話なのですが・・私にとってワーグナーはマーラーと共にまだ馴染みがあまりありません。ワーグナーと言えばコジマとのドラマティックな恋愛でしょうか。また当時の音楽ファンはブラームス派とワーグナー派とに二分されていました。 ヴィルヘルム・リヒャルト・ワーグナー(Wilhelm Richard Wagner,1813-1883 ライプツィヒ)は、歌劇の作で知られる19世紀のドイツの作曲家、指揮者です。ロマン派歌劇の頂点として「歌劇王」の別名で知られています。また理論家、文筆家としても知られ、音楽界だけでなく19世紀後半のヨーロッパに広く影響を及ぼした中心的文化人の一人でもあるのです。 父カール・ワーグナーは下級官人としてフランス語に堪能であったため、当時駐屯していたナポレオン率いるフランス軍との通訳としてたびたび駆り出されていました。その経緯によってワーグナー自身、非常に政治に関心を持ったとの事。 音楽的には特に一家とも親交があった作曲家ウェーバーから強い影響を受けます。15歳のころベートーヴェンに感動し、音楽家を志す事になりました。今日お届けするオペラー「トリスタンとイゾルデは」同じく超大作「ニーベルングの指環」共に1859年に完成しました。 そしてこの「トリスタンとイゾルデ」は中世に宮廷詩人たちが広く語り伝えた恋愛物語。騎士トリスタン(Tristan)と、主君マルク王の妃となったイゾルデ(Isolde)の悲恋を描いています。 ~あらすじ~ 時は中世、アイルランドの王女イゾルデは、かつての婚約者をコンウォール(イングランド)の騎士トリスタンに殺され、仇を討とうとしますが、実際にトリスタンと対峙したとたん、逆に彼に一目惚れしていまいます。 その後イゾルデはコンウォールの国王・マルケの花嫁として嫁ぐことが決まり、迎えの船に乗ります。その船を操縦していたのは、偶然にもマルケ王の甥であるトリスタン。船が目的地に着く直前、イゾルデはトリスタンに毒薬を勧めて飲ませ、さらに自身も同じものを口にし無理心中を試みます。 ところが飲んだのは毒薬のつもりが、実は惚れ薬。そのまま2人は熱烈な恋に陥ってしまいます。 ロセッティ(1828-1882)ラファエロ前派◇トリスタンとイゾルテイゾルデとの結婚後、自分の甥と相思相愛になっていることを知ったマルケ王はもちろん激怒し、従臣にトリスタンを殺すよう命じます。紆余曲折の後、マルケ王も2人の仲を許すことにしたのですが...時すでに遅く、瀕死の状態のトリスタンはイゾルデの腕の中でやがて息絶え、イゾルデもトリスタンを抱擁しつつ息を引き取ります 今日の動画:イゾルデの愛の死 前奏曲に続いて、バスクラリネットの静かなソロで始まる「イゾルデの愛の死」は、終幕のクライマックス、イゾルデがトリスタンの後を追って死ぬ場面、そこから始まるのです。 Tristan - Isolde Liebestod (ソプラノ) http://www.youtube.com/watch?v=RLoHcB8A63M&feature=related Wagner-Liszt: Liebestod from Tristan Und Isolde (ピアノソロ) http://www.youtube.com/watch?v=_UQrOIa7coc&feature=related kumikopiano インフォインフォメーションコーナー <本間くみ子 ピアノリサイタル Vol.2>2010.10.2(土) ソフィアザールサロン(駒込)開演14時30分(50席、要予約) 入場料¥2000 http://www.sam.hi-ho.ne.jp/happyendoh/top.files/info.files/info.html ~ドイツ音楽の系譜による調べ~ ♪バッハ◇フランス組曲6番 ♪ベートーベン◇ソナタ「月光」 ♪シューベルト◇即興曲作品90-3 ♪ブラームス◇カプリチオ/間奏曲作品118-2 他 youtubeでもお聴きになれます(サラバンド、他)http://www.youtube.com/user/kumikopianon?feature=mhum#g/u

August 26, 2010

-

81話:真夏のサロンコンサート、リヒャルト・シュトラウスはいかが

リ ヒャルト・シュトラウス◇ヴァイオリンソナタ変ホ長調 前回のシェーンベルクも初期は後期ロマン派スタイルの音楽を作っていました。して今日ご紹介するシュトラウスはまさに後期ロマン派であり、またシェーンベルクのように革新的な音楽を確立していった作曲家でもあります。 リヒャルト・ゲオルク・シュトラウス(Richard Georg Strauss, 1864-1949)はマーラーと並んでドイツの後期ロマン派を代表する作曲家です。また、主としてはリスト・ワーグナー路線を発展させ、標題性を持つ交響詩とオペラの作曲で知られ、また、指揮者としても活躍しました。 マックス・リーバーマン◇シュトラウス自画像 *マックス・リーバーマン(Max Liebermann 1847-1935)ドイツ画家、ベルリン分離派創立者の一人である。 1885年の頃までのシュトラウスの作品は父親の教育に忠実で、シューマンやメンデルスゾーン風のかなり保守的なものでありました。モーツアルトを崇敬しており、彼の言葉:「ジュピター交響曲」を私が聴いた音楽の中で最も偉大なものである。終曲のフーガを聞いたとき、私は天国にいる思いがした」と語ったということです。 シュトラウスが当時の新しい音楽に興味を持つきっかけとなったのは、優れたヴァイオリン奏者で、ワーグナーの姪の1人アレクサンダー・リッターとの出会いがきっかけのようです。シュトラウスが革新的音楽に真剣に向き合うようになったのは、彼女によるところが大きく、その傾向はシュトラウスに決定的な影響を与え、1889年に初演された、彼の出世作として最初に成功した作品、ニコラウス・レーナウの詩に基づく交響詩「ドン・ファン」(Don Juan)があります。今日お届けするこのヴァイオリンソナタは、シュトラウスが作曲した唯一のヴァイオリンソナタであり、古典派的な絶対音楽からリストやワーグナーの影響を受け創作の方向を変えた、その転換期の作品でもあります。1887年から1888年にかけて作曲されました。そのため、伝統的な3楽章形式に則っているものの、シュトラウスの個性を明確に示しています。また、シュトラウスは自らヴァイオリンをかなりの程度弾きこなすことができたことから、華やかな演奏効果が発揮されるとともに高度な演奏技術も要求されています。この残暑の中同じくリーバーマンの描いた「夏」はいかがでしょうか 実は今日の私のインフォメーションコーナーではそのシュトラウスのヴァイオリンソナタを聞く機会となるサロンコンサートのご案内があります。どうぞご興味のある方はチェックして見て下さいね。お二人の演奏家はプロフィール、演奏技術、表現すべて素晴らしい若手演奏家です。それにしましても私の聴く限りこのヴァイオリンソナタはピアノもかなり高度な技術を要すると共にまさに対話の音楽、詩的な作品として傑作だと実感します。演奏はどんな曲でも出だしが一番大切でその演奏会の明暗を分けてしまうと言っても過言ではありません。このシュトラウスのソナタ、ピアノの躍動的な変ホ長調の和音で始まりに何とも言えないワクワク感が胸に込み上げて来ませんか。 OscarShumsky and GlennGould plays R.Strauss part1 http://www.youtube.com/watch?v=roAyKN6dKWM&feature=related Kogan plays Strauss Sonata (1/2) http://www.youtube.com/watch?v=I7tqswHNyOs&feature=related kumikopiano インフォメーションコーナー 8月29日(日) ヴァイオリン 滝千春&ピアノ 山田剛史 デュオコンサート 会場 東京・駒込 ソフィアザールサロン http://www.sam.hi-ho.ne.jp/happyendoh/開場15時30分 開演16時 入場料¥3000(高校生以下¥2000) 定員50名様、要予約<プログラム> R.シュトラウス ヴァイオリンソナタ 他 コンサート終了後に無料懇親会(ワイン付)があります 昨年同サロンでのゲネプロのひとこま(3階席から) ~くみこpiano・ youtube チャンネル~ 自分自身の演奏ですが聴いて下さったら嬉しいです ショパン:ノクターン遺作http://www.youtube.com/watch?v=ORnwpOxo-SU

August 19, 2010

-

80話:狂気と言われた無調の世界

シェーンベルク◇月に憑かれたピエロ実験工房の仲間をはじめ、武満徹氏が影響を受けたメシアンに続き今日はシェーンベルクの作品からお届けします。アルノルト・シェーンベルク (Arnold Schönberg, 1874-1951はオーストリアの作曲家。初期の頃はブラームス、ワーグナーの影響もあり「後期ロマン主義」の作品を書いていましたが、次第に調性の放棄=無調音楽に入り、12音技法を創始、作風が変わっていきます。これらの実験から今日ご紹介するこの作品、傑作歌曲集「月に憑かれたピエロ」(ピエロ・リュネール)が生まれたのです。着想などは更にユニークで、ラヴェルやストラヴィンスキーに深い興味を与え、結果的に20世紀西洋の芸術音楽の展開の影響を決定づけたのです。当時ストラヴィンスキーの「春の祭典」ですら観客は「狂っている!」とばかりに大騒ぎ、受け入れてもらうのに時間が要しました。ドビュッシーの全音音階(ホールトーンスケール)もそうでしたね。私自身、メシアンをはじめシェーンベルクのこのシュールレアリズム音楽は学生の頃はまだ受け入れられませんでした。重いというか、精神性を理解するには未熟物だったのでしょう。ところが少しずつ演奏を経験することにより作曲家の「喜怒哀楽」、それに伴う背景に触れる度に決して美しいものだけ、表面的な心地良さだけが音楽表現ではないと改めて学びました。さて、この「月に憑かれたピエロ」Pierrot lunaire は1912年、室内楽伴奏による連作歌曲です。シェーンベルクは、女優ツェーメから語り手の為の音楽の作曲をすすめられ、ベルギーのシュールレアリズム派の詩人アルベール・ジローの「月に憑かれたピエロ」の、そのうちの21篇の詩に旋律をつけました。3部構成、第1部でピエロは愛と性、宗教を、第2部では暴力、罪、?神を、第3部ではピエロが過去にとりつかれてきたベルガモへの里帰りを歌っています。21曲のタイトル、詩の和訳を知りたい方はこちらのブログをご覧下さい。http://yuririnco.blog58.fc2.com/blog-entry-62.html エゴンシーレ◇聖セバスティアヌスによる自画像エゴン・シーレ(Egon Schiele,1890-1918オーストリアの画家。当時盛んであったクリムトのウィーン分離派、象徴派、表現主義のいずれにも属さず、独自の芸術を追求した画家でした。ところで・・・もう一枚「ゲルストル」という画家の作品をご紹介したいと思います。実はこの画家とシェーンベルクは有名なエピソードがあるようです。当時、シェーンベルクとゲルストルは家族ぐるみで付き合いをしていたのですが、ゲルストルとシェーンベルクの奥さんのマチルデが恋に落ちてしまい、駆け落ちをしました。最終的にはシェーンベルクの元に戻るのですが、その後、ゲルストルは自殺してしまいます(彼の自殺の原因はそれだけではないようで、反クリムトの立場をとり、個展の決まっていたクリムトの絵を撤去せよと要求したために個展は解約となってしまい、孤立し、誰からも相手にされなくなったことも原因のようです)。そんな波乱の人生の中で、ゲルストルはこの笑う自画像を描いたのです。描いた年号が1908年、亡くなった年と同じです。かなりインパクトのある作品なのでご興味のある方はこちらをクリックしてみて下さいね。http://www.ux1.eiu.edu/~cfpdh/mus5880/mus5880/gerstl_files/page18-1003-full.html私の選んだ作品はこちら。同じく1908年の作品のようです。ゲルストルは25歳までしか生きられなかったのですね。何とも切ないお話です。 ゲルストルGerstl (1883-1908)◇シェーンベルクの家族2 コロンヴィーナhttp://www.youtube.com/watch?v=y8G5st9Se24&feature=channel月光のあお白い花びら 純白の奇しきバラの花たちが七月の夜半に咲く おお その一枝でも手折れたら!胸の不安をやわらげようと 暗い流れに沿って 私は探す月光の青白い花びら 純白の奇しきバラの花たちをこんなお伽の国のようなこんな幸せの中で お前の栗毛の髪の毛の上に月光のあお白い花びらを 咲かせることができたなら私のこがれる思いも しずまるだろうに! kumikopiano インフォメーションコーナー◇今日は日ごろお世話になっているソフィアザールサロン、オーナー兼ピアニストさんのアルバムご紹介です。今年8月にレコーディングしたばかりのニューアルバムです。 Fantaisie d` Emiko ピアノ 遠藤恵美子 ジーチンスキー:ウィーンわが夢の街/バッハ:プレリュード/モーツアルト:幻想曲 ニ短調/ショパン:ノクターン op9-2/シューマン:「子供の情景」よりトロイメライ/ショパン:プレリュード op28-6/バッハ:イタリア協奏曲 2楽章/ファリャ:スペイン舞曲 1番/アルベニス:マラゲーニア/バッハ:フランス組曲 3番/モーツアルト:ロンド k.485 ニ長調/ピアソラ:リベルタンゴ (編曲 遠藤恵美子)/レハーリ:メリーウィドーワルツ¥1500にて好評発売中です:お問い合わせk-honma@violet.plala.or.jp ~くみこpiano・ youtube チャンネル~自分自身の演奏ですが聴いて下さったら嬉しいです華麗なる大円舞曲、月の光 他http://www.youtube.com/user/kumikopiano#g/u

August 12, 2010

-

79話:自らを「リズムの創作家」と名乗った人物

メシアン◇世の終わりのための4重奏曲前回の作品は武満徹氏でした。彼の音楽に最も影響をもたらした人、それが今日ご紹介するメシアンです。オリヴィエ=ウジェーヌ=プロスペール=シャルル・メシアン (Olivier-Eugène-Prosper-Charles Messiaen、1908-1992)は、20世紀のフランスおよび世界を代表する作曲家です。オルガン奏者、ピアニストとしても長年演奏活動を続け、録音も数多く残しています。メシアン本人は作曲家としての肩書きに「リズムの創作家」とも名乗っています。また、稀にみる博学さを持ち合わせ、神学者として、そして鳥類学者として世界中の鳥の声を採譜した貴重な偉業を成し遂げています。色彩についての言及がとても多く、音を聴くと色彩や模様などを連想するという共感覚の持ち主であり、その詳細な記述は世界の人々を驚愕させました。そしてそれを楽譜に書き込むことも多かったとの事です。メシアンの違った一面として、親日家でもありました。クロード・サミュエルとの対談の中で、日本についての個人的愛着を公言しているのを確認することができます。文化や自然、景色や人柄、そして和食についても述べています。二度目の妻イヴォンヌ・ロリオも同様に日本が好きであることに触れ、1985年第1回京都賞(精神科学・表現芸術部門)受賞の際にも共に来日しています。余談ですが、メシアンはこの時の日本旅行の印象は後に「7つの俳諧」(1962年)というアンサンブルのための作品にまとめられているのもとても興味深い作品の一つです。7つの曲から成り、それぞれ「導入部」「奈良公園と石灯籠 」「山中湖-カデンツァ」「雅楽」「宮島と海中の鳥居」「軽井沢の鳥たち」「コーダ」。タイトルを読むだけでどんな音楽なのかという興味、メシアンの日本への愛着が伺われます。さて、今日ご紹介する「世の終わりのための四重奏曲」( Quatuor pour la Fin du Temps)は、1940年、32歳の時に作曲されました。メシアンは第二次世界大戦でドイツ軍の捕虜となり、ゲルリッツにあった「Stalag VIII-A」収容所に収容されていたときに作曲されたそうです。曲想はヨハネ黙示録10章に基づきます。 サロンド・ボッティッチェリ◇神秘の降誕 1500年ボッティッテェリ Bottichelli 1445-1510 ルネッサンス期を代表するイタリアの画家。またこの作品はヨハネ黙示録11章より 「この世の終わりのための四重奏曲」楽器編成:クラリネット・ヴァイオリン・チェロ・ピアノ8楽章からなります。8は「天地創造」6日の後の7日目の「安息日」が延長し不変の平穏な8日目が訪れる、その8に由来する、とされています。実に宗教的な音楽となっています。1楽章~水晶の典礼 Liturgie de cristal http://www.youtube.com/watch?v=OtPwb1o1ap0&feature=channel2楽章~世の終わりを告げる天使のためのヴォカリーズhttp://www.youtube.com/watch?v=tVHoAOJ4Lqk3楽章(クラリネット独奏)~鳥たちの深淵 Abîme des oiseaux http://www.youtube.com/watch?v=OtPwb1o1ap0&feature=channel4楽章(クラリネットたくさん)~間奏曲 Intermède http://www.youtube.com/watch?v=vx1-ss7f7Ig&feature=channel5楽章(チェロとピアノ)~イエスの永遠性への賛歌 Louange à l'Éternité de Jésus http://www.youtube.com/watch?v=b133NbXTaTY&feature=channel6楽章 4つの楽器が終始ユニゾン~7つのトランペットのための狂乱の踊り Danse de la fureur, pour les sept trompettes http://www.youtube.com/watch?v=In4abEd-Ni8&feature=channel7楽章~世の終わりを告げる天使のための虹の混乱 Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps http://www.youtube.com/watch?v=Wx3zJJJsKd8&feature=channel8楽章 ヴァイオリンとピアノ~イエスの不滅性への賛歌 Louange à l'Immortalité de Jésushttp://www.youtube.com/watch?v=P99j9Hrf84w&feature=channel kumikopiano インフォメーションコーナー◇ 「La Plus Que Lente 」~レントより遅く~セカンドアルバムを2010.8月に発売しました エルガー:愛の挨拶・メンデルスゾーン:春の歌・シューべルト:即興曲作品90-3・モーツアルト:幻想曲二短調・ベートベン:月光1楽章・バッハ:主よ、人の望みの喜びを/フランス組曲6番・シューマン:夕べに/飛翔・ショパン:夜想曲「遺作」・ドビュッシー:月の光/レントより遅く・ラベル:高雅で感傷的なワルツ7番・フォーレ:夜想曲2番・他 収録全15曲65分 ¥1500 問い合わせ k-honma@violet.plala.or.jp youtubeでも少しお聴きになれます(月の光、他) http://www.youtube.com/user/kumikopiano#g/u どうぞ宜しくお願い致します

August 5, 2010

-

78話:記憶のまなざし

武満 徹◇エア(フルート無伴奏)/瞳を閉じて(ピアノソロ)ここしばらく古典派、バロックが続きましたので時代を一気に飛びまして1900年代の現代音楽をご紹介したいと思います。武満 徹(たけみつ とおる、1930-1996)は、現代音楽の分野において世界的にその名を知られ、日本を代表する作曲家です。武満氏は終戦直前に聞いた、リュシエンヌ・ボワイエの歌うシャンソン「聴かせてよ、愛のことばを」衝撃を受けました。それが彼が音楽家になろうとした最初のきっかけのようです。1951年に多方面の芸術家からなる集団「実験工房」結成メンバーに加わります。その最初期の作風はメシアンやベルクの強い影響を受けているのが分かります。1957年「弦楽のためのレクイエム」を創作し、その音源を1959年に来日したストラヴィンスキーがNHKで聴き、絶賛し、後の世界的評価の契機となります。そして、1960年以降は映画音楽も創作するようになっていきます。1967年にはニューヨーク・フィル125周年記念の作曲をバーンスタインに依頼され、琵琶と尺八とオーケストラの構成による「ノヴェンバー・ステップス」を作曲しました。晩年にはがんで数ヶ月もの間入院しますが、退院後に下記にご紹介する無伴奏フルートの「エア」作曲、しかしこれが遺作となります。入院先の病院では武満氏が大好きだったバッハの「マタイ受難曲」ステレオで流れていたということです。Toru Takemitsu: Air for Solo Flute ◇Performed by John McMurtery http://www.youtube.com/watch?v=FQ017iBbwSE&feature=related 武満氏について調べていましたら実に興味深い記事を見つけましたので添付します。 ルドン◇Cyclops キュクロプスオディロン・ルドン(Odilon Redon,1840-1916)フランスの画家。~~~ルドンの作品に登場する「目」について~~「僕自身、いつもルドンの(作品に描かれた)ああいうまなざしを見ると、何を見ているのかなと自分に問いただしているんだけど、たぶん僕は、これは記憶のまなざしではないかと思うんですよ。それは人類、人間がこの地上に生まれてきて最初に見た世界の風景とかですね、そういういわば生命の神秘というか。今、人類は知的に開発されてかなりのところまできているわけだけども、原始の記憶というか、モノがまだはっきり形をなさない時代の記憶を、僕たちはまだ持っているんだろうと思うんです。そういう何か目に見えないもの、しかしそれは世界を作っている非常に大きな、大事なもので、たぶんルドンという画家は常にその(作品に描かれた)まなざしを通して、そういうもんを見たかったんではないかと」「僕も作曲家、つまり最初の聴き手としてね、ルドンと同じように、見えてないものを見たいし、今聴こえてない音をね、聴き出したい。音を組み合わせて音楽を作るっていうんじゃなくて、ふと何かある音を聴き出したいなっていう気持ちが強いです。ルドンを見ていると、非常にそういう気持ちにさせられる」武満徹【私とルドン】(日曜美術館 1980年放送)より ルドン◇les Yeux Clos 瞳を閉じて同じくルドンの絵画で武満氏がその絵を見てイメージして作曲したピアノソロを動画としてご紹介します。今回は音と楽譜をおっていく動画を選びました。ピアノ弾きの皆さんには興味の大きいところではないでしょうか。Takemitsu - Les Yeux Clos II http://www.youtube.com/watch?v=kIZQWTP34-E くみこpiano・ youtube チャンネル 今秋予定、10月2日のリサイタル曲からの1曲です。宜しかったらお聞き下さい。ベートーベン◇ピアノソナタ「月光」より1楽章 他http://www.youtube.com/user/kumikopiano#g/u私の演奏会とCDに関するお問合せはこちらへ:k-honma@violet.plala.or.jp

July 29, 2010

-

77話:トーマス教会の音楽監督、実はこの人に。。

テレマン◇ターフェル・ミュージックより前回のエッセイでバッハをご紹介しましたが、その音楽監督に実は本命はこの方だったのですね~ゲオルク・フィリップ・テレマン(Georg Philipp Telemann,1681-1767)は、後期バロック音楽を代表するドイツの作曲家です。生前は同時代の作曲家であったバッハやヘンデルより、人気と名声のあった作曲家とされているのです。また、テレマンは、12歳でオペラを作曲し始めた神童であり、学内では学生と市民からなる楽団コレギウム・ムジクムを組織しました。楽器の多くを演奏することができ、木管楽器については高い技術を持っていたとの事です。 1722年、ライプツィヒの聖トマス教会の楽長が亡くなった時、ライプツィヒ市はまずテレマンを音楽監督として協会へ招こうとしたのですがテレマン自身に断られたため、仕方なく知名度の低かったバッハを招聘したというエピソードがあるようです。そのことからも当時のテレマンがバッハより人気が高かったことがわかります。 テレマンは、オペラ20曲、室内楽200曲、協奏曲100曲、管弦楽130曲、受難曲46曲、教会カンタータ1000曲という膨大な作品を残しましたが、その中心は器楽作品でした。晩年になっても創作意欲が衰えず、晩年の作品にはトリオソナタの編成で『ディヴェルティメント』とかかれたものも含まれているます。さて、今日ご紹介します曲は・・ターフェルムジークです。後のモーツアルトの「ディベルティメント」とに変わる、宮廷に依頼されての音楽。ターフェルムジークとは「食卓の音楽」という意味で、王侯貴族が食事時に演奏させるために作曲させたものと思われますが、実際には祝典用音楽としても演奏されたようです。1773年に楽譜が出版された時にはヨーロッパ全土から予約の注文が殺到し、予約者の中にはヘンデルやクヴァンツなど当時の有名作曲家の名もあったと言われます。 またこの曲集は1733年も書かれました。三つの曲集からなり、各々の曲集に、管弦楽組曲、コンチェルト、クヮトゥオル、トリオ・ソナタ、ソロ・ソナタといった異なった器楽合奏曲が含まれ、「バロック音楽の百科全書」とも呼ばれているます。 ヤン・ブリューゲル jan Bureghe 16世紀後半から17世紀にかけて活躍したフランドルの画家 Telemann Tafelmusik by Il Gardellino (詳細)Live recording of MEZZO TV from a concert held at Radio France music festival in Montpellier July 22nd 2008. Telemann Quartet in G from Tafelmusik performed by Il Gardellino (jan de winne, marcel ponseele, sophie gent, herve douchy, shalev ad-el)http://www.youtube.com/watch?v=D9aL_dkcWYM&feature=related くみこpiano・ youtube チャンネル セカンドアルバムの準備もほぼ整いました。その中からの1曲宜しかったらお聞き下さい。バッハ◇主よ、人の望みの喜びを 他http://www.youtube.com/user/kumikopiano?feature=mhw5私のCDに関するお問合せはこちらへ:k-honma@violet.plala.or.jp

July 22, 2010

-

76話:リサイタル曲から~バッハ◇フランス組曲第6番ホ長調