2023年02月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

驚異のAI「ChatGPT」について分かりやすく解説します!

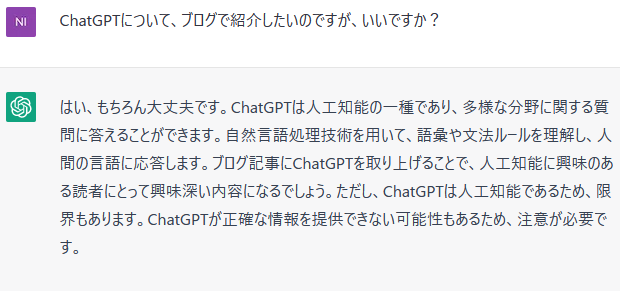

2つ前の記事から予告していた、驚異のAI「ChatGPT」について、書きます!いやあ、これを知ったときは、ホントに驚きました。いや、正確には、言葉として知ったときは、そんなに驚かなかったのです。体験してみたときに、驚きました。この人工知能(=AI)は、スゴすぎる!何がそんなにすごいのかというと、AIが生成する内容のクオリティの高さです。論より証拠。今回は「ChatGPT」でその場で生成した内容も混ぜながら、「ChatGPT」について、説明していきます。「ChatGPT」とは、簡単に言うと、文章を生成するAIです。「チャット」なので、しゃべるわけですが、文字言語(=テキスト)でしゃべります。そのへんが、音声言語でしゃべるSiriとかアレクサと、違うところです。「ChatGPT」と会話するには、文字で打ち込む必要があります。もちろん、音声入力を利用すれば、あたかも会話しているかのように利用することもできますが・・・。はい。ここ、大事なところですよー。★「ChatGPT」は、文字で会話する。もちろん、今までも、そういう「チャットボット」と言われるものは、あったわけです。企業のカスタマーサービスとかですね。ホームページから利用できるやつです。簡単な質問には用意されていた回答を返してくるのですが、ちょっと複雑になってくると、「オペレーターにおつなぎします」とか言われて、「やっぱり人間と電話で話さなあかんのかい」と思ってしまうようなやつです。「ChatGPT」は、そんな既存の「チャットボット」を、はるかに凌駕しています。おそらく「ChatGPT」に訊けば、あなたの悩みが多くの人がかかえがちな悩みであればあるほど、驚くほど的確に回答を返してくれるはずです。では、今から、試しに「ChatGPT」さんと会話してみますね。「ChatGPT」さんは人間が文字入力しているかのようにじょじょに文字を入力していくAIさんなのですが、これはブログであって動画ではないので、私の質問と回答を瞬時にお見せします。本当は、回答までにAIさんが考える時間と、文字を打つ時間があるのです。それも含めて、ほんとに、人間っぽい。■僕とAI(ChatGPT)との会話■「50文字程度」などの条件をつけると、ちゃんとそれをふまえて回答してくれています。ただ、そのせいで、丁寧語の文体だったのが、「である」体に変わっちゃってますが。指定した文字数内におさめて文章を生成する「要約」は、このAIがとても得意とするところです。はい、ここも大事ですよー。★「ChatGPT」は、要約が得意である。ほんとに要約が得意なのか、もう一度、試してみますね。■僕とAI(ChatGPT)との会話■ その2いかがでしょうか?文脈をふまえて回答するところもまた、このAIのスゴいところです。★「ChatGPT」は、文脈をふまえて回答する。今までは考えられなかったような、器用な、柔軟な回答ができるAI!こんなに人間っぽいAIの登場に、僕は大変びっくりしています。これでは人間はいらないんじゃないか・・・と思うほどです。これからはAIが働いて、人間が働かなくなる時代が、本当に来るかもしれません。人間が能力をいかに高めたとしても、もはや、AIに勝てる見込みはないでしょう。ひるがえって教育のことを考えてみても、「能力主義」の教育から脱却し、生身の人間にしかできない「人間らしさ」をもっと大事にした教育にしていかなければならない、と切実な思いを抱きました。さて、そんな「ChatGPT」さんですが、今なら無料で、誰でも利用できます。以下のサイトでメールアドレスを入力し、利用登録をしてみましょう。▼ChatGPT公式サイト https://openai.com/blog/chatgpt(OpenAI、サイトはすべて英語です。)利用するには、「Try ChatGPT」と書いてあるボタンを押してください。場合によっては順番待ちになることもありますが、順番が来ればメールで知らせてくれるので、あまり気にせずに順番待ち登録をして待っておけば、そのうち使えるようになります。Webアプリですので、ブラウザからこのサイトにアクセスすれば、スマホでも使えます。スマホのほうが音声入力がしやすくて、便利かもしれません。日常的に知りたいことを入力すれば、わりとすぐに答えが返ってくるので、仕事で困ることがある人は、スマホでアクセスできるように用意しておくといいです。僕の場合、次のような質問をスマホでしたところ、即座に回答をもらいました。■僕とAI(ChatGPT)との会話■(スマホ上で)スマホやパソコンを使って何か実現させたいことがあるのにやり方が分からない場合は、かなり詳しく教えてもらえると思います。エクセルの表をまるごと貼り付けて質問することもできます。さまざまな活用法についてはYouTube上でいろいろな人がすでに発信しています。次の動画は、僕が驚いた内容です。質問と回答はすべて音声化されているので、動画を見なくても「ながら聴き」で音声だけ聴いていても、すべての内容を把握することができます。忙しいあなたも、これだけはぜひ聴いてみてください。【ChatGPT】これが私の活用法27例!目指すはAI使い!仕事に遊びにチャットGPTをフル活用!(「365日の学び ~たいぞうのITカフェ~」様)こんなに完璧に見えるChatGPTですが、もちろん、苦手なものも、あります。このChatGPT、AIなのになんと、計算は苦手です。それも、また、人間くさい。いや、ほんとに、人が実際に打ち込んで回答してるんじゃないのか?と疑ってしまいます・・・。

2023.02.28

コメント(0)

-

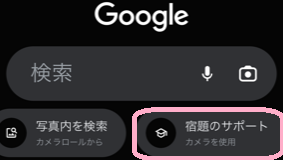

「Google」アプリの「宿題の解き方」機能

「Google」アプリの記事を2/20に書きました。実際にやってみた人は、「宿題」とか「宿題のサポート」という文字が出てきた人が、いたと思います。そうです!Googleアプリは問題を撮影するとその問題で検索をかけて、宿題のサポートをする機能もあるのです。詳しいやり方については、以下のリンクをご参照ください。▼Googleレンズの宿題モードが使えない、解答が表示されない原因と対処法【iPhone&Android】 (スマホサポートライン様、2022/10/16記事)ただ、どんな宿題にでも対応しているのかというと、そういうわけでもありません。基本的には、算数や数学の計算問題の宿題が対象です。画像の中の「問題」とそれ以外の情報に分けて認識するのがなかなかうまくいかなかったりもするので、これがあれば宿題をやらずにすむ、というほどお手軽で万能なものにはまだなっていないようです。(実際の問題って、問題番号があったり、空欄をしめす枠が入っていたり、いろいろな形式がありますからね。)とはいえ、こういった技術については子どもたちのほうが詳しいということもあり、「先生」は自力でやってきたと思っていても、実はこういうテクノロジーのちからを借りて生徒は宿題を提出していた、ということもありそうです。「宿題」そのものの意義が、問われています実際、昨年の夏に「こんな時代に宿題を出す意味をしっかりと捉え直したい」と投稿されたTwitterがかなり大きな話題を呼んだ、ということがあったようです。▼スマホカメラを数式にかざすと解き方と解答が分かる Googleレンズの「宿題」機能に賛否、宿題の意義をあらためて問う (「ねとらぼ」様、2022/8/6記事)上のリンク先の2ページ目に、Twitterでの代表的な反応が載っています。その中には、かなりうなずけるものも、ありました。個人的には、テクノロジーをまるで無視して旧態依然の学習をすることについてはかなり「おかしい」と感じています。先生たちも、「テストで電卓を使ってもいいのか」とか、言っている場合ではないのです。テクノロジーを使ってその子なりに課題を解決してくることをよしとする時代になってきていると思います。というわけで、次回は、宿題どころか様々な問題解決の相談に乗ってくれる驚異の人工知能「Chat GPT」の話です。今回の話とかなりつながってくる内容だと思います。「最新のテクノロジーなんて、教員は別に知らなくてもいいでしょう」と思っている人にこそ、読みに来てほしいと思っています。では、次回!▼工藤勇一『学校の「当たり前」をやめた。』 (2021/07/06の日記)

2023.02.25

コメント(0)

-

2/22は、ねこの日。🐈 2/23は、何の日?

昨日は、「2/22」の「にゃんにゃんにゃん」で、ねこの日でした。僕が作曲した「ねこ!だいすき」の曲をアピールするチャンスでしたが、忘れていました。せっかくなので、ここに1日遅れですがリンクをはっておきます。にゃん。さっき文字入力をしていてタイプミスで「リンク」が「リ肉」と表示されました。それはそれでねこっぽい、と思いましたが、速攻で直しました。肉球!ねこの日に合わせて、ねこの名前ランキングが発表されています。気になる方は、チェック!▼2月22日は「猫の日」…ネコの名前人気ランキング2023発表、猫種は“ずんぐりフォルム”が15連覇 (福井新聞オンライン、2023/2/22記事)ねこの名前を見ているだけで、ほっこりします・・・。ただの文字列なのに、ふしぎ!おっと。このままでは教育的要素が全くないので、知っておくとちょっとうれしい雑学も、お知らせしましょう。昨日、2/22は誰の誕生日でしょう?ジョージ・ワシントンです!そして、今日、2/23は?え?天皇誕生日?それはそうなのですが、ここではあえて、「中島みゆきの誕生日」ということをお伝えしておきましょう。今日は、ぜひ、中島みゆきの「誕生」を聴いてください。魂が、ふるえます!(中島みゆき公式チャンネルより)実は今日は前回の続きで、Googleアプリにはまだまだすごいことができるんだぜ、という話を書こうと思っていました。それは、「宿題の解き方」機能の話です。でも、ねこの話を書いて、これで満足してしまったので、また次回に回します。では!また、次回!(ちなみに、さらにその次の回には、話題沸騰の驚異のAI「ChatGPT」について書く予定です。ちゃお!)(今回の参考文献)『ザ・バースデー 365の物語(1月〜6月)』(ひすいこたろう+藤沢あゆみ、日本実業出版社、絶版)↑「今日は〇〇の日」という話のネタに、必携!

2023.02.23

コメント(0)

-

【ザ・写真検索】正体不明のモノの品名が分かる!

先週は参観日の代休があったので、リサイクルショップに行って、いろいろ買ってきました。『運動脳』を読んだので、室内でも手軽に運動できるものがあるといいかな、と思い、買ってきました。リサイクルショップって、箱とか取扱説明書とかがない物も、多いですよね。↓これを買ったのですが、品名は分からず。とりあえず、ぐらぐらする上に乗ってバランスを取る物だというのは、実際に乗って確かめたので、それだけが分かった状態で、買いました。こんなふうに、「品名が分からない!」ってこと、けっこうあるんですよね。先ほども、家のコーヒーメーカーのメッシュフィルターが壊れたのですが、その部品だけを新しくネットで買おうとすると、品名がいるわけです。写真から、商品名を検索することはできるのか?できます!その名も、「写真検索」!(正式名称は「画像検索」らしいです。)「Googleレンズ」アプリを使いましょう。▼Googleレンズ 公式サイト https://lens.google/スマホアプリだと、「Googleレンズ」という名前ではなく、「Google」というアプリ名になっています。そこだけ、注意!「Googleフォト」っていうアプリでも、OKです。今どき、写真からなんでも分かっちゃうご時世です。「Google」にかかれば、品名が分からなくても、写真から検索ができちゃいます。(逆に言うと、個人情報とかも同じような技術で読み取られちゃったりするので、個人情報の載った写真をSNS等でアップするのは、本当に注意しましょう。風景写真からも住所が分かっちゃったりするので、要注意です。)では、「Googleレンズ」=スマホの「Google」アプリの使い方です。その場で写真を撮っても、すでに撮ってある写真から検索をかけてもOK。写真を撮るところからするなら、「Google」アプリの検索窓右側の写真アイコンから撮りましょう。すでに写真を撮っているなら、「Googleフォト」アプリで読み込んでもOKです。とりあえず該当の写真を表示させましょう。「Googleフォト」の場合は、下のバーのところに、写真から情報を読み取るボタンがあるので、押しましょう。すると・・・こんな感じで、関連情報がドバドバっと出てきます。↓550円で買ったのですが、正規の値段だと2000円以上する商品のようです。リサイクルショップの店員さんにとっても、このアプリで調べれば、相場が分かってよさそうですね。ちなみに「Google」アプリで写真から情報を読み取る際に、「テキストを抽出」というのもあります。そっちはそっちで、それもまた、便利です。「翻訳」も、できますよ。写真からいろいろできすぎちゃって、こわい・・・。さあ、あなたも、お手持ちの「謎」の品物を写真に撮って、レッツ、検索!もしかすると、目の前のガラクタに見えるものが、中古で高値で取引されている貴重品だったりするかもしれません。▼スマホひとつで教科書の文字をデジタル化する方法 (2022/05/29の日記)▼低学年でもネット検索がカンタンにできる方法! (2021/10/21の日記)

2023.02.20

コメント(0)

-

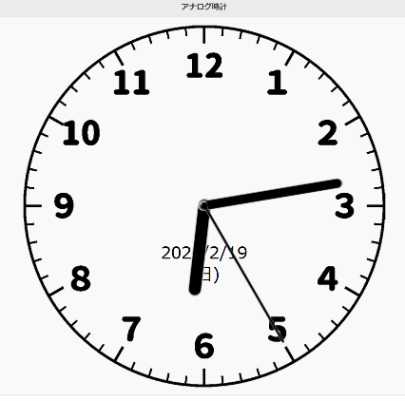

シンプルなICT活用!時計やタイマーを大きく映す!

1人1台端末で使えるWebアプリについて調べていたときに、見つけたサイトです。▼教育現場で使えるwebアプリ9選 (「音楽のちから」様)Webアプリというのは、Web上で動くアプリです。インストールしなくてもネットにつながれば利用できるので、大変便利です。最近はWebアプリで有料ソフト並みのことができる時代です。学校のタブレットは好き勝手にインストールできないので、基本的にWebアプリを使うのが今の時代のスタンダードです。学校以外でも、自分が普段使うのにも、けっこう便利だったりします。上でご紹介したリンクには、「ほんとに、これはスゴイ!」と思えたWebアプリが載っています。それぞれのQRコードをスキャンすると、各Webアプリにアクセスできます。直接QRコードをタップしたり、クリックしたりしても、同様です。このサイトを見て、「大きく映す」という、ICT活用の原点を思い出しました。今の時代はいろいろありますが、シンプルなものをただ大きく映すだけでも、十分です。シンプルにして、効果大です。特に、リンク先で紹介されていた最初の2つ、時計とタイマーは、教科を問わず、いろいろな場面で使えると思います。実は、スマホを時計代わりにするときにも、画面全体にでっかくアナログ時計が映って、けっこういいものです。教室の電子黒板に映すのもいいですし、タブレットのサイズでも、シンプルなだけに遠くからでもよく見えるでしょう。上記リンクの「音楽のちから」サイト様では、音楽教育に役立つWebアプリも紹介されています。そちらについても、音楽の先生なら、知っておくと大助かりなのではと思います。DAW(作曲ソフト)を買わなくてもWebアプリでできるようになっているとは知りませんでした。好きな楽器を鳴らして作曲するのはとても楽しいので、ぜひいろんな音楽愛好家の方に試してもらいたいと思います。このサイト、なんと、音楽の先生で作詞・作曲もされている松長誠先生が作られています。YouTubeで公開されている「学習指導要領の歌」にはびっくりしました。音楽教育の全体像をギュッと凝縮したようなバリエーションのある編曲で、松長先生の作曲・編曲技術の高さに驚愕しました。指導要領の文言そのままの歌詞なのに、「つちかう」の終わり方が名曲の風格を漂わせているところにも、ビックリです。令和の新バージョンもぜひお聴きしたいところです。▼ICTの学習会で話をしてきました。(^^) (2022/10/21の日記)

2023.02.19

コメント(0)

-

社歌コンテストの最優秀賞を枚方市の歌「この街が好き」が受賞!

先日、テレビで「社歌コンテスト」のことを紹介していました。番組内で3曲、流れたのですが、それがまあ、すばらしい曲!「みんなの元気が出るように」というコンセプトが伝わってくる名曲ぞろいでした。僕自身も以前のブログ記事で書いた通り作曲をするたちなので、「オリジナルソングにも、こんなにすごいものがあるんだ」というものは記録にとどめておきたくて、今回の記事を書きます。↓社歌コンテストについては、こちら。▼NIKKEI 全国社歌コンテスト https://shaka.nikkei.co.jp/社歌コンテストなのに今回の最優秀賞は、なんと市の歌です。社歌じゃなくて、市歌ですね。市歌といえば、僕の住むT市でも市歌をつくる動きが数年前にあって、それはすでに曲はできていたのですが、歌詞を一生懸命考えて応募しました。落選しましたが・・・。そんなふうに、市民を巻き込んでみんなで盛り上がれると、市歌としては大成功なんだと思っています。今回も、社歌コンテストに応募し、さらに最優秀賞を受賞したことで、枚方市はかなり盛り上がっているのではないかと思います。▼祝・日本一!社歌コンテスト2023最優秀賞獲得! (枚方市公式サイト内)枚方市の市の歌の題名は、「この街が好き」。動画は、お子さんが映っているシーンが多く、わが子の小さい頃から今までの姿を思い出して、勝手にじーんときちゃいました。コンテストに応募されたのは、「盆踊りバージョン」。↓原曲版は、こちら。 曲に合ったアレンジは、こちらの方かな。そういえば、芦屋市の歌も、「この町がすき」でした。これも、いい歌です。▼芦屋市の歌「この町がすき」 (2007/01/17の日記)

2023.02.18

コメント(0)

-

スーホは女の子?(小2国語「スーホの白い馬」:「スーホってどんな人?」)

光村図書の国語教科書2年生教材は、指折りの名作ぞろいです。勤務校では、そろそろ「スーホの白い馬」に入ったところです。今日、子どもに「スーホってどんな人?」というのを聞いていたら、今までは思いもしなかったことを子どもが言い出しました。本文に「少年」と書いてあるのですが、その意味を「女の子」だと思っていたのです。なぜ、「女の子」だと思ったのか?それは、挿絵に引きずられていたからです。たしかに、スーホの顔がアップで映っているときの絵は、女の子に見えなくもありません。そして、後で出てくる絵では、スカートのようなものをはいています。これは、モンゴルの民族衣装なのですが、そのイメージから、「女の子」だと判断していたようです。(参考画像:シルエットACより)子どもは、大人には思いもつかないような「思い違い」をしていることがあります。子どもと対話して、子どもがどんなふうに言葉の意味をとらえ、作品をとらえているか、ちゃんと確かめないといけないな、と思ったのでした。『スーホの白い馬 モンゴル民話』 (日本傑作絵本シリーズ)[ 大塚勇三 ]▼10歳の天才馬頭琴奏者に会いました♪ (2009/04/19の日記)

2023.02.17

コメント(0)

-

秘蔵の自作曲「春別(しゅんべつ)」をYouTubeで公開!

中島みゆきの唄が好きです。(中島みゆきには、「歌」より「唄」が似合っている。)最近また、よく聴くようになりました。というのも、最近、AppleMusicで中島みゆきの曲が聴けるようになっていることに気づいたんです。Amazon Musicだと先行して聴けていたのですが、その頃にはApple Musicでは聴けませんでした。それが、いつの間にか、AppleMusicで中島みゆきの曲が聴けるようになっている!(大事なことで2回も太字にしました。)これは、僕にとって、大事件でした。以前ブログ記事に書いた通り、AppleMusicだと、ボーカル消去再生ができるのです。(▼iPhoneがカラオケになった日。やっぱりAppleはスゴかった!)中島みゆきの曲の場合も、かなり衝撃を覚えるくらい、みゆきさんの声だけを消して、伴奏だけを再生することができます。なので、クルマの中で中島みゆきのトップソングを上から順に再生しながら、原曲の伴奏で歌う、ということを、しています。これは、クセになります。中島みゆきの曲は、思いを込めて歌うにも、最適な曲が多く、聴いても歌っても、感動します。僕は子どもの頃、中島みゆきの曲を聴いて育ちました。母が好きで、よく聴いていたからです。母から中島みゆきのカセットテープをもらい、それを擦り切れるまで聴いていました。「わかれうた」「ホームにて」「タクシードライバー」あたりは、かなりの思い出の曲です。今日は参観日の代休だったので、趣味の音楽活動に打ち込んでいました。とてもすてきなギター演奏を提供していただいた思い出の自作曲に歌を吹き込んで、新バージョンを完成させました。完成させた自作曲「春別(しゅんべつ)」は、詩も曲も「天から降ってきた」曲ですが、中島みゆきの影響がある気がしています。(初期のギター伴奏がメインの頃の、中島みゆきです。)自信作です。よかったら、聴いてみてください。(※再生がうまくいかない場合、右下の「YouTube」の表示を押してください。)作詞・作曲は僕が大学生のころ。「教育」には全く関係ありません。強いて言えば、「自分の作った歌を形にする」ということは、僕が子どもたちにつけたい力のうちのひとつだなあ、と思っていることぐらいです。ギターをプロの方に演奏していただき、コードやアレンジも改善提案をいただいたので、とてもいい感じの伴奏に仕上がりました。大学時代から25年経って、こうやって自分のオリジナル曲を支えてくださる方に出会えるようになったのを、とてもありがたく感じています。もしご感想ありましたら、YouTubeにコメントをいただけると、うれしいです。そして、あなたも、「自分の唄」を、ぜひ、つくってみませんか?僕でよければ、お手伝いしますよー。▼ヘタでも思いっきり歌って、笑える新境地を開拓しました♪(^0^;) (2023/01/20の日記)

2023.02.13

コメント(0)

-

アンデシュ・ハンセン『運動脳』その6 ~「体育の授業を毎日実施したら、●●でもよい成績を取った」

『運動脳』の読書メモ、第6回です。今回が、最終回!▼これまでの記事▼ 第1回:運動で、不安を軽減できる!! 第2回:ADHDの投薬への警告 第3回:うつや不機嫌を吹き飛ばす! 第4回:運動以上に記憶力を高められるものはない 第5回:創造性に計り知れない影響をおよぼす『運動脳』(アンデシュ・ハンセン、サンマーク出版、2022、税別1500円)今回は、第7章「学力」を伸ばすの章からです。本章の冒頭では、体育の授業を毎日実施したら、「算数や国語、英語でもよい成績を取った」ということが書かれていて、のっけから興味を惹き付けられます。(p283)相変わらず具体例が効果的で、どんどん読みたくなる構成になっています。アンデシュ・ハンセン『運動脳』6(p281から最後まで)(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・たった4分の運動を一度するだけでも集中力と注意力が改善され、10歳の子どもが気を散らすことなく物事に取り組めることも立証された。・4歳から18歳までの子どもが運動すると、ほぼすべての認知機能が高まる(p288より)運動をしてから学習すると記憶の定着率がよい、という第5章の内容とも関わってきます。 昔から、「小学生の間は勉強よりも身体を動かして遊ぶことが大事」ということが言われていました。 そのことには一定の科学的根拠もあるということになります。 また、本書によるとそれは18歳までということなので、小学生の間に限らないということです。 やはり、学習スタイル自体を、座学+一斉講義のスタイルから、動きのあるアクティブ・ラーニングのスタイルへと変えていく必要があるようです。 思い切って、机とイスをとっぱらっちゃいますか?・学校でも職場でも、立って作業すると脳が効率よく働く・立ち机を使うと、テストの結果が平均で10%も上がっていた(p298より)「実はイスいらん説」を補強する内容です。 そういうブログを打ち込むこと自体は、イスに座って行ってますが。(^^;) 「立ち机」っていうのが、あるんですね。 調べてみるとけっこう種類があるみたいなので、需要もあるんでしょうね。 ちなみに、英語では「スタンディング・デスク」と言うようです。 呼び名を変えただけですが、やっぱりこっちの呼称の方が、カッコイイ? 必殺技っぽい響きになって、少年の心を蘇らせます。 「スタンディング・デーースク!!」 『聖闘士星矢』あたりで出てきそうな技名です。(笑) ↓下のリンク先によると、「働き方の新常識」らしいです。 やはり、働き方改革の必殺技かもしれません。 スタンディングデスク ガス圧 キャスター付き(高さ70cm〜110cm) 【公式】 PYKES PEAK ( パイクスピーク ) 高さを変えられるタイプだと、イスに座っても使えるし、立っても使えますね。 僕のように「今更100%イスを手放すなんて無理」と思っている人には、こういうタイプがいいかも。上の引用箇所は第7章の内容のみですが、最後に、第10章運動脳マニュアル どんな運動をどのくらい?も少し参照しておきます。本書を読んで運動をしたくなった人に運動することを後押しする内容となっています。・たとえわずか1歩でも脳のためになる。・たとえば通常の速度でランニングすると、運動を終えてから数時間にわたって創造性が増す効果がある。(p355より)さあ、書を捨てよう町に出よう外が寒いときや雨降りのときは、家の中でできる運動も、いいですね。身体を動かすことを、これまで以上に心がけていきたいと思います。ちなみに、著者自身はどれくらい毎日運動をしているのか?著者紹介によると、「テニス、サッカー、ランニングに励み、週に5日、少なくとも1回45分取り組むようにしている」そうです。身体を動かす趣味を持つと、楽しみながら続けられそうですね。▼『からだを揺さぶる英語入門』~英語は立てばいい(^0^) (2009/05/21の日記)

2023.02.12

コメント(0)

-

アンデシュ・ハンセン『運動脳』その5 ~創造性に計り知れない影響をおよぼす

『運動脳』の読書メモ、第5回です。▼これまでの記事▼ 第1回:その1 ~運動で、不安を軽減できる!! 第2回:その2 ~ADHDの投薬への警告 第3回:その3 ~うつや不機嫌を吹き飛ばす! 第4回:その4 ~「運動以上に記憶力を高められるものはない」『運動脳』(アンデシュ・ハンセン、サンマーク出版、2022、税別1500円)今回は、第6章頭の中から「アイデア」を取り出すの章からです。本章の冒頭では、村上春樹が作品執筆中、毎日10kmのランニングと、水泳を行っていることが書かれています。アンデシュ・ハンセン『運動脳』5(今回の範囲は、第6章:p251からp280まで)(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・運動が創造性に計り知れない影響をおよぼす・多くのプロフェッショナルたちが、創造性を高めるために運動している(p252より)もはや運動の効用はなんでもありになってきました。 村上春樹などの具体名を出されると、説得力があります。 スウェーデンの本なのに村上春樹が出てくるあたり、さすが、世界的な作家です。・ジョブズはしばしば歩きながら会議を行った・シリコンバレーの多くのビジネスエリートたちが共感を覚え、この「ウォーキング・ミーティング」を取り入れている。(p254より)日本でも、斎藤孝さんが、たしか「歩きながら音読破」というのを提唱されていた気がします。 「歩きながらの会議」も、中谷彰宏さんが言われていたと思います。 たしか、「ぼくは、会議は立ってします。」といった言い方だったかな。 中谷彰宏さんの音声セミナーは一時期わりと聴いていたので、けっこう記憶に残っています。 1分1秒でも惜しい日本のビジネスエリートたちも、「歩きながらの会議」だったら、実はけっこうおこなっている気はします。 英語で言うと、「ウォーキング・ミーティング」。 こっちのほうが、言い方としてはカッコイイですね。(同じことだけど) 「会議は座ってするもの」という先入観にとらわれないことが大事ですね。 調べてみると、リモート会議に歩きながら参加するというのも、今ならあるみたいです。 これなら、他の人を説得しなくても、自分だけでできますね。 (参考) ▼リモート会議に疲れた人へ。「ウォーキング・ミーティング」のすすめ (lifehacker、2022.04.20記事)・統合失調症の患者には、しばしば奇抜な思考パターンが見受けられる。(p271より)本書はたまに意外なところから主張の根拠を持ってきます。 プロの作家などが発揮する創造性と、統合失調症の方の発想力が、かなり似ていることが書かれていました。 これを読んで、僕は、「障害というものも才能の1つである」ということを思いました。 うまく生かせば、すごいものを生み出せる可能性を秘めています。 ここのところは、僕が関心のある「障害」というものに関連があるので、引用させてもらいました。この本を紹介し始めてから、1回につき1章分しか参照できていないので、なかなか終わりません。明日以降にも、まだ続きます。次回、第7章は「学力」を伸ばすの章です。シンプルな章タイトルですが、さてさて、その中身やいかに?では、また、次回!(またまたまた、つづく)▼自己のアイデンティティを言い切るということ(例「明治ですから!」) (2006/09/07の日記)

2023.02.11

コメント(0)

-

アンデシュ・ハンセン『運動脳』その4 ~「運動以上に記憶力を高められるものはない」

『運動脳』の読書メモ、第4回です。▼これまでの記事▼ 第1回:アンデシュ・ハンセン『運動脳』その1 ~運動で、不安を軽減できる!! 第2回:アンデシュ・ハンセン『運動脳』その2 ~ADHDの投薬への警告 第3回:アンデシュ・ハンセン『運動脳』その3 ~うつや不機嫌を吹き飛ばす!『運動脳』(アンデシュ・ハンセン、サンマーク出版、2022、税別1500円)今回は、第5章「記憶力」を極限まで高めるの章からです。アンデシュ・ハンセン『運動脳』4(今回の範囲は、第5章:p208からp250まで)(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・運動以上に記憶力を高められるものはない(p209より)本書で一番のビックリかもしれません。 運動が気分を晴らしたり、集中力をつけたりすることは、これまでの経験上も、よく分かることでした。 ところが、本書では、「運動が記憶力を高める」のみならず、他の方法と比べても、運動が一番効果が高いと言っているのです。 驚き桃の木山椒の木です。 「脳トレ」をするより、運動をする方が、効果が高いらしいのです。・週に3回、40分、早足で歩いただけ(p213より)ここの引用は、「たったこれだけで、いいんです。」ということの1つの例として挙げられていたところです。 週に3回、早足で40分歩くだけなら、僕もけっこうやっているかもしれません。 なにしろいつも急いでいるので、歩くときは基本、早足です。・運動をすれば記憶力はたちどころに改善する(p218より)・運動をすると、すぐに記憶力が上がる・運動と暗記を同時に行うことをお勧めする(p219より)本書を読み進めると、さきほどの例よりもさらにすごいことに、「運動をすると」「すぐに」「たちどころに」と書いてあって、腰を抜かしました。 もしこれが本当なら、運動と学習をセットで同時に行うと、すごい効果を発揮することになります。 少し前に僕は、タブレット端末で行える九九の学習ゲームを開発していました。 そのときに、「卓球の対戦のように向かい合って腕を振りながら上り九九を言っていく」というトレーニングも、それとは別に、頭の中で思いついていました。 でも、「ばからしいかな」と思って、頭の中で即座に却下していました。 もしかすると、時間を掛けて九九の学習ゲームを開発しなくても、「エアー卓球九九暗唱」のほうが、効果は高いのかもしれません。 いちおう、「九九チャンツ」というのも開発しているので、その音楽に乗って運動をしながら九九を唱えると、いいかもしれません。 今度やってみようかな・・・。・あなたが学びたいと思うどんな技術でも、事前に運動をすれば、BDNF分泌の恩恵を受けて、学んだことが長期記憶になる段階でしっかり固定される。(p224より)この「BDNF」というのが、とにかく奇跡の物質らしいのです。 本来だったら老化とともに衰えていくところが、BDNFが出ていれば、衰えるどころかむしろ改善するのだとか。 この情報のウラをとろうと、ネット検索したら、婦人画報さんの記事がヒットしました。 ▼”BDNF”を増やすのが認知症予防のカギ!記憶力は運動と食べ物でよくなる (婦人画報サイト、2020/10/1記事) ↑BDNFは運動でも増えるけれど、カマンベール・チーズでも増えるらしいです。(^0^)いかがでしたか。全国の受験生諸君、これからは、毎日の勉強の前に運動をすれば、直後の学習の記憶の定着に効果があること、間違いなしです。僕も、自分の身体で実験をしてみたいと思います。さて、何を覚えよっかな~。(覚える以前に、すでに忘れていることが多いので、自分が覚えたいことすら忘れています。)次回、第6章は頭の中から「アイデア」を取り出すの章です。僕はクリエイター気質なので、実は覚えることより、創造性や発想力のほうに興味があります。すでにいっぺん読んだことを忘れているので、読み返すのが楽しみです。では、また、次回!(またまた、つづく)▼【休校期間お役立ち情報】その13 登校後の運動を保障しよう(齋藤 孝『子どもの集中力を育てる』) (2020/05/23の日記) ↑第2回のときにも最後につけましたが、上の過去記事、「運動をしてから学習するとその後の取組が変わってくる」という「パドマ幼稚園」のことを書いていて、今回の記事とも関連が深いと思いました。

2023.02.10

コメント(0)

-

アンデシュ・ハンセン『運動脳』その3 ~うつや不機嫌を吹き飛ばす!

『運動脳』の読書メモ、第3回です。▼これまでの記事▼ 第1回:アンデシュ・ハンセン『運動脳』その1 ~運動で、不安を軽減できる!! 第2回:アンデシュ・ハンセン『運動脳』その2 ~ADHDの投薬への警告『運動脳』(アンデシュ・ハンセン、サンマーク出版、2022、税別1500円)今回は、第4章うつ・モチベーションの科学の章からです。アンデシュ・ハンセン『運動脳』3(今回の範囲は、第4章:p163からp207まで)(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・「あなたが不機嫌なら散歩に出かけなさい。 それでもまだ不機嫌なら、もう一度散歩に出かけなさい」(p163 ヒポクラテスの言葉より)第4章冒頭からの引用です。 この章では、運動に「抗うつ剤」としての効果があることが語られます。 それも、抗うつ剤よりも、強力なんだそうです。 薬に頼らずにうつを吹き飛ばす! 考えてみれば、運動で気分がスッキリすることなんて、分かっていたはずなのに、いつのまにか僕たちはなんでもクスリで治そうとするようになってしまったのかもしれません。 なお、本書の説明は大変科学的。 章の中では、最強の脳内物質「BDNF(脳由来神経栄養因子)」のことにもふれられています。 このBDNFは、有酸素運動で増えるらしいです。 「有酸素運動」ってよく聞くけど、なんのことだかよく分からなかったので、 調べました。 「長時間継続して行う運動」のことなんですね。(↓調べた先)▼トレーニング:有酸素運動とは (健康長寿ネット、公益財団法人長寿科学振興財団) ちなみに、p189には 「性格も変わる」 と書かれていました。 有酸素運動、強力すぎ。・うつ病とまではいえなくても疲労感が抜けない、あるいは気がふさいで仕方がないといったことはないだろうか。 それなら外に出て走ろう。(p203より)はい。走ってきます! 思い当たること、ありすぎです。本書を読んで、歩くよりも走る方が、気分をスッキリさせる効果が高いことが分かりました。僕は今までウォーキングはなるべくするようにしていたのですが、疲れるのが嫌なので走ることはしていなかったです。これを読んでからは、少しずつ、走るようになりました。ほんのちょっと走ったら疲れていますが、少しずつ体を慣らして、時間を増やしていきたいと思っています。次回、第5章は「記憶力」を極限まで高めるの章です。運動にはこれだけイイコトがあるのに、さらに記憶力まで高まっちまうとは、びっくりです。これまた、興味深い内容です。では、また、次回!(つづく)▼ポストマップで近くのポストを見つけて、そこまで走ろう! (2023/01/04の日記)※本書を知ってすぐに走り始めたときの日記です。

2023.02.09

コメント(0)

-

アンデシュ・ハンセン『運動脳』その2 ~ADHDの投薬への警告

『運動脳』の読書メモ、第2回です。(第1回は、こちら。)『運動脳』(アンデシュ・ハンセン、サンマーク出版、2022、税別1500円)今回は、第3章「集中力」を取り戻せ!の章を、紹介します。アンデシュ・ハンセン『運動脳』2(今回の範囲は、第3章:p113からp162まで)(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・2000年前後に『タイム』誌は、あまりにも多くの子どもたちがADHDの投薬を受けていることに警告を発し、「子どもたちを薬漬けにしていいのか?」という疑問を投げかけて、おおいに議論を呼んだ。(p89より)・薬に頼らずにドーパミンの分泌量を増やす方法はないのだろうか。 ある。 そう、身体を動かすことだ。(p138より)ADHDについては一応いろいろと勉強してきましたが、投薬治療の是非については、なかなか悩ましいところです。 基本的にはクスリを飲んでなんとかするというのは、避けれるものなら避けた方がいいと思っています。 ただ、状況により一概に言えないところはあるので、一時的に試してはみるものの、すぐにやめれるようにしておくことや、周りの大人が投薬の副作用に気づきやすいように気をつけておくことは必要だと思っています。 僕がクラス担任から相談を受けたときには、「まずは、環境調整ですね」とお伝えすることが多いです。 もちろん、医療との連携を否定するものではありませんが。 実は、自分自身もADHDのことを初めて知ったときに、「自分もそうかも」と思いました。 そして、「クスリを飲んでよくなるなら、試してみたい」と思っていました。 魔法のクスリのような気がして、それに過度に期待したり、依存したりしてしまうのです。 ふりかえってみると、それはやはり問題であったと思っています。 ところが、この本では、なんとクスリよりも運動でADHDによる困難さも改善するということが、具体的に科学的に証明されているのです。 これは、ビックリです。 具体的な事例は、たとえばp145などを参照してもらえばと思います。 「息が上がり、心拍数を増やすことを目安にした遊び」により、「3分の2を超える子どもに集中力の改善」、「『行動の抑制』と呼ばれる力が改善」といったことが報告されています。 (黒地部分はp145より) p147においては、「わずか5分ほど身体を活発に動かすだけでも子どもの集中力が改善され、ADHDの症状も緩和される」と書かれています。 僕たち「教育」に携わる者にとっては、かなり役立つ情報であると思います。 「ADHD」と診断されている子どもたちが増えていますが、その背景には、子どもがあまり運動しなくなったということも、あるのかもしれません。 「クスリに頼りたくないけど、困っているんだ」という多くの人にとって、有益な情報ではないかと思います。 本書にも書かれていますが、クスリの効用を謳ったほうが製薬会社が儲かるので、そのことばかり喧伝されているということは、気をつけておくべきことです。 運動はタダでできて儲けにつながらないから、服薬以上の効果が実際にあったとしても、資本主義社会の中でその効果はどんどん忘れ去られていってしまうようです。 本書を鵜呑みにするわけではありませんが、「ADHD→クスリで改善」といったことしか頭になかった人は、バランスをとるためにも、本書を読んでおくといいと思います。・科学の研究は、本当に効果のある「精神を集中するためのギア」はサプリメントでも、脳トレ用のアプリでもなく、身体を動かすことだという事実を明らかにした。(p159より)ここもまた、驚いたところです。 僕が「効果があるだろう」と思っていた「脳トレ用のアプリ」も、本書では否定されているのです。 アンデシュ・ハンセンさんは精神科医。 その主張は、もちろん学会などにも発表しないといけませんので、根拠を明確に、しっかりとした調査・研究にもとづいてされています。 実はこのブログでも「脳トレ用のアプリ」に似たものはたくさん紹介してきたのですが、これからは、それにもあまり頼ることなく、「運動」を一番に考えた方がいいのかもしれません。いかがですか。やっぱり今回も、運動したくなりましたか?長くなりましたので、第4章以降はまた明日以降に持ち越します。第4章はうつ・モチベーションの科学という章タイトルです。これまた、興味深い内容です。では、また、次回!(つづく)▼【休校期間お役立ち情報】その13 登校後の運動を保障しよう(齋藤 孝『子どもの集中力を育てる』) (2020/05/23の日記)

2023.02.08

コメント(0)

-

アンデシュ・ハンセン『運動脳』その1 ~運動で、不安を軽減できる!!

『運動脳』という本が、売れています。僕も、買いました。きっかけは、武田鉄矢さんのラジオ番組です。↑「運動脳/70歳が老化の分かれ道★まとめ 」【武田鉄矢】今朝の三枚おろし(知識をプラス・学びチャンネル2、2023/01/03)今回初めて、動画の途中から再生するリンクをはってみました。『運動脳』を話題にしているところからラジオ音声が再生されると思います。ほんとうに自分にとってよい本というのは、自分の行動を変えますね。この本を読んで、僕は毎日の運動を今まで以上に心がけるようになりました。ジョギングなんて全然やっていなかったのに、中学・高校時代以来久しぶりに、外を走るようになりました。人間、メリットが分かると、行動が喚起されますね。とにかく運動のメリットに満ちた、説得力のある本。オススメです!『運動脳』(アンデシュ・ハンセン、サンマーク出版、2022、税別1500円)↑リンク先の楽天ブックスの評価4.75 読んだ人からの評価、高いです。アンデシュ・ハンセン『運動脳』1(今回はp112まで)(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・定期的に運動を続けていると、運動以外のことが原因のストレスを抱えているときでも、コルチゾールの分泌量はわずかしか上がらなくなっていく。(p73より)コルチゾール! 僕はこのストレスホルモンの値をすごく気にしていた時期がありました。 数年前のことですが、ある病気が発覚して、クスリで治療を始めたのですが、その副作用でコルチゾールが上がる、ということがあったのです。 眠れない日々が続きました。 とにかく、ストレスは大敵ですが、ストレスのマイナスの影響値が、コルチゾールの値にも、あらわれてくるのです。 コルチゾール、あまり知られていませんが、大事な指標です。 これが上がらないというのは、すごいことなんです。 運動をする以外でも、精神的に強い人とか、ストレスに慣れてきた人でも、上がらなくなる気はしますが、「運動をするだけで」これが上がらなくなるとは、画期的なことなんです。 僕は、ここを読んで、「運動しよう」と秒で思いました。・ウォーキングとランニング、どちらが有効か(p103より)・不安を軽減したい場合は、肉体にある程度の負荷がかかるほうが効果は高い(p104より)ここもまた、驚いたところです。 僕は、大人になってからも、「歩くこと」だけはやっていました。 そりゃあ、運動が健康にいいことぐらいは、知ってましたからね。 でも、疲れるのは嫌なので、ジョギングは一切せず。 ウォーキング(散歩)か、早歩きでした。 ところが、これを読んでからは、走るようになりました。 それだけ、不安を軽減したくて仕方ないのです。いかがですか。あなたも不安を吹き飛ばすために今すぐ走りたくなったのではないでしょうか?この本、まだまだ興味深い内容がたくさん載っています。次回は、第3章「集中力」を取り戻せ!の章からを読み直していきます。この章には、ADHDの話が出てきます。僕の専門分野である特別支援教育に関わる話が出てきて、びっくりしました。ここもまた、この本を読んでよかったなーと僕が思ったところです。詳細は、次回!(つづく)▼【休校期間お役立ち情報】その13 登校後の運動を保障しよう(齋藤 孝『子どもの集中力を育てる』) (2020/05/23の日記)

2023.02.07

コメント(0)

-

大人の浅はかさを子どもがカンタンに見破る時代になった

子どもたちは今日もせっせとYouTubeで動画を見まくっています。ただ、これが、なかなかあなどれない。昨日のわが子は、「日本と外国の違い」をおもしろく紹介した動画を見ていました。今までだったら、日本と外国の違いなんて、子どもたちは知りようがなかったはずです。(少なくとも、確率的には、かなり少数派だったと思います。)ところが、インターネットを子どもの頃から使えるようになったことで、子どもたちは膨大な知識にアクセスできるようになりました。今までだったら、外国の学校ではどうやっているかなんていうことは、教師でさえ、大学の先生の講義や講演で初めて知るような状態だったのに、今は、子どものほうが先に知っているのです。いや、ほんとに。そうすると、どういうことになるか。子どもたちは、「外国ではこうなんだよね」と知りながら、日本の学校に通うことになります。先生が自信を持って「これは、こうなんだぞ」と言ったことでも、「それは、ちがうだろ」と内心思っているのに、表面上は何も言わない、ということも、起こりえます。そして、その場合に、先生のほうが間違っていて、子どもたちのほうが正しいということも、ばんばん、起こりえます。子どもたちの前に立つ「先生」たちは、そういう時代だということを自覚して、子どもたちと向き合った方がよさそうです。えらそうなことを言っていて、それがすごい浅い知識から言っていることで、子どもたちからはその浅さを見破られているということも、起こりえます。昔から、そういうことも少しはあったでしょう。でも、今は、とんでもなくそういうことが起こりやすい世の中です。↓ちなみに、昨日わが子が僕に見せてくれたのは、こんな動画です。▼学校を休むことの重大さが日本とアメリカで違いすぎる!日本 VS アメリカ (YouTubeショート動画、Kevin's English Room)大人が見ても、「え?アメリカってそうなんだ!」ってびっくりするでしょ?ちなみに僕は、今回初めて「ショート動画」について知りました。こんなのあるんだ。もうすっかりZ世代からおいていかれています・・・。▼子ども向けのYouTube動画視聴設定を徹底解説!「制限付きモード」など (2021/08/21の日記)

2023.02.06

コメント(0)

-

福島正伸『真経営学読本』3 ~人を育てる「メンタリング・マネジメント」

福島正伸さんの集大成本の読書メモ、第3回です。『真経営学読本』(福島正伸、きんざい、2016、税別2500円) 第1回:福島正伸『真経営学読本』1 ~「一人でやり抜く覚悟を持つ」 第2回:福島正伸『真経営学読本』2 ~「『みんな大好き!』って言ってみたらどうだろう」今回は、第45章「人を育てる」からを参照します。人に影響力を与えるすべての人に読んでほしい話です。たぶん、今だからこそ、自分にとって大事なことが、書いてあると思います。福島正伸『真経営学読本』3(p266から最後まで)(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・メンター=「究極のリーダー」・そこにその人がいるだけで、周りの人がやる気になり、人が自然に育っていく(p274より)近年、「メンター」という言葉が、ずいぶん使われるようになってきました。 近頃は教育分野でもわりと使われるようになりました。 僕が「メンター」という言葉を最初に知ったのは、たしか、福島さんの本だったのではないかと思います。 福島さんの本を読んでいると、「メンター」のすごさにあこがれると同時に、「メンター制度」というような名称でカンタンに制度化できるような軽いものでもないなあという気がしています。 もちろん、その制度があることでみんなが救われるなら、それでなによりなのですが。 ・メンタリングの神髄は「言わずしてやる気にさせること」・「教えずして人を育てること」・メンターは、3つの言葉を用いて「メンタリング・マネジメント」を行います。 それは、「見本」「信頼」「支援」の3つです。・尊敬されるかどうかは、「相手が判断する」ということです。(p275より)やる気にさせること、教えないこと。 学校における教師の役割の理想でもあると思います。 理想の教師は、教えません。 教師が教えるのではなく、子どもが、学ぶのです。 主語が、教師ではなく、子どもになっていることが重要だと思っています。 会社における上司と部下の関係も、理想は、教える-教えられるという関係を脱することですね。 僕は、ついつい教えちゃいます。 いや、教えるよりも、もっと悪くて、代わりにやっちゃいます。 そうすると、人は育たない・・・。 依存型人間をつくってしまいます。 僕は、僕に依存されることで、信頼されている気になって、自分の気がすむから、そうしてしまっています。 理想を、絵に描いた餅にしてしまっています。 「これは、こう」と教えた方が早いし、代わりにやっちゃうと、もっと早いです。 効率を優先して、早く終わらせようとするから、人が育ちません。 人を育てるのは、時間がかかりますよね。 でも、時間がかかることから逃げているうちは、人は育ちませんね・・・。 3つのキーワードの中に「支援」が入っていますが、「指導」は入っていないことも、注目ポイントです。 学校教育では「指導」という言葉と「支援」という言葉の両方が使われます。 学校の先生になったら、「指導」しないといけないような気になっています。 しかし、人を育てるためには「指導」ではなく「支援」なのだとしたら、学校における「指導」は、どんどん「支援」に変えていけると、いいのかもしれません。 僕は、現在は「支援」をおこなうことが多い立場をさせてもらっています。 支援とは、黒子になることです。 自分が前に立って目立つのではなく、なるべく目立たずに行うのが、「支援」だと思っています。 「人を育てる」とは何なのか。 福島さんの本を読んで、本質を考えるようになりました。 ・見本が7,信頼が2,支援が1(p277より) 数字は、割合です。 見本のウエイトが、高いです。 昔から、「子どもに親の背中を見せる」などということが言われます。 「率先垂範」(そっせんすいはん)という言葉もあります。 (今さっき、これを漢字変換しようとしたら出てこないので、読み方がまちがっていたことを知りました。ずっと「そっせんずいはん」と読んでいましたが、間違いでした。) 結局、自分がどうであるか、に帰ってくるのですね。・相手のことを考える前に、育てようとしている自分自身が、どういう生き方をしているのか、それを振り返ってみることが大事だ・人に勇気を与える一番の方法は、自分の勇気を見せること(p286より) 前回の読書メモで、「自立型人材」のことにふれました。 他者に「依存」するのではなく、自分に依存する。 視点を、「自分が」に、おく。 人が勝手に育つということは、なによりも見本となる生き方・行動をしている人が、そのそばにいるということによるのですね。 育てようとこねくりまわしても、ほんとうに育つということにはならないことが、分かりました。 ・まず自分が泳ぐことで「見本」を示し、尊敬され「ぼくもやってみたい」と思われるようにします。 次に相手を、「信頼」し、相手を受け入れることで、こちらの話を聞いてもらえる関係をつくります。 最後に、泳ぎ方を教える(p300より) 具体例のところのまとめからの引用です。 非常に分かりやすく書かれていると思います。 これが、できるか、ですね。 いや、できるかできないかではなく、「自分がまず、やろう」と思うことが、大切なのかだと思います。・「究極の支援」は何もしないこと 励ますだけでいいのです。 そばにいるだけでいいと思います。(p303より)ひとつ前で引用したところでは「教える」という言葉が使われていましたが、「支援」のレベルが上がると、「教えない」「そばにいるだけ」というところに至るようです。 信頼している人にそばにいてもらえるなら、それだけで、意欲がわきますものね。 うちの子が今反抗期で、いろいろ口出しすると、露骨に嫌がって、反発します。 ひるがえって考えると、自分も、いろいろ口出しされると、嫌なのでした。 同じなのでした。 信頼して任せてもらい、何もせずにいてもらえると、それが一番いい、と、立場を変えれば、たしかに思います。 我慢できずに口出ししてしまうことが続いているので、気をつけようと思います・・・。いかがでしたか。3回にわたって書いてきたこの本の読書メモは、ひとまずこれで終わります。後は、実践ですね。それが一番、ムズカシイ・・・。では、読後の余韻を感じられるように、エンディングテーマを流します。米米CLUBの、「君がいるだけで」!「メンタリング・マネジメント」についてもっと詳しく知りたい方は、下の本をぜひ読んでみてくださいね。↓『メンタリング・マネジメント 共感と信頼の人材育成術』【▼電子書籍】(福島正伸、ダイヤモンド社、2012、税別1200円)▼通常書籍(福島正伸、ダイヤモンド社、2005、税別1500円)▼福島正伸『キミが働く理由(わけ)』5~相手を「信じ切る」 (2010/01/31の日記)

2023.02.05

コメント(0)

-

福島正伸『真経営学読本』2 ~「『みんな大好き!』って言ってみたらどうだろう」

福島正伸さんの集大成本の読書メモ、第2回です。(第1回はこちら。)『真経営学読本』(福島正伸、きんざい、2016、税別2500円)たぶん、今だからこそ、自分にとって大事なことが、書いてあると思います。福島正伸『真経営学読本』2(p145からp265まで)(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・他人や環境というものは、決して思いどおりにならないため、他人や環境に期待すればするほど、不満となって自分に蓄積されていきます。(p150より)」・他人や環境は気にせず、自分がどうしたいのかだけを考えるようにするのです。 そうすれば、「こうしてほしい」「ああしてほしい」という意識は、「こうしたい」「ああしたい」「こんなこともしてみよう」という意識に変わります。(p151より)←こんなカオで、最近、怒っていることが多いです。 すべて、他人や環境のせいにしていることの結果です。 福島さんは「自立型人材」ということを言われています。 「自立型人材」には5つのキーワードがあります。 その1番目が、「自己依存」です。 徹底した他者依存の否定です。 「自分自身に期待する姿勢」です。 他人は変えられませんが、自分は変えられます。 自分が、何をするかです。 他人に不満を持ち、他人に変わってほしいと思っていた自分を反省します。 他人は、変わるかもしれないし、変わらないかもしれない。 それは、コントロールできないことです。 コントロールできないことに視点が向いていると、不満が出ます。 自分のできることに、視点を移すことですね。 ・「自分が、ほかの人たちのために何ができるのかをいつも考える」(p173より)ページは飛びますが、関連するページです。 具体例は、割愛します。本書をお読みください。 視点が他者に向いているかが、試されていると思います。 試しているのは、自分自身です。 自分が、自分を試しています。 アドラーは、「幸せとは、貢献感である」と説きました。 自分のことより、他人のことばかり考えている人のほうが、幸せなのです。 どうせなら、幸せな方が、いいですね。 ・社長は、今日の売り上げだけを見ていたのではなく、明日をイメージして、そのための仕事を今日していた(p200より) いきなり「社長」と言われても「だれやねん」と思うと思いますが、例によって詳細は割愛します。それは本書を読んでいただくとして・・・ 上のページで紹介されている社長さんの例のように、「貢献」というのは、今できていなくても、それができる未来を想像するだけで、ワクワクしてきて、幸せになるという効果があります。 貢献できている未来を想像することで、先取りして幸せになれちゃいます。 自分がする仕事も、どうせなら、しあわせな他者を想像しながら、ワクワクしながらやりたいと思います。 ここまで読んでも、「私の周りの状況はとても厳しいので、とても幸せになれない」と思っている方のために、福島さんが、疲れて暗くなっている人に助言した、とっておきのアドバイスもご紹介します。 ・「『みんな大好き!』って言ってみたらどうだろう。 社員の人たちに会うたびに『大好き』って言うんだ。 きっとあなたも周りも明るくなれると思うよ。」(p240より) 「大好き」は、魔法の呪文です。 あなたにも、大好きなものが、きっとたくさんあると思います。 大好きな人も、たくさんいて、いいのです。 そして、好きになるのは、きっと、とてもカンタンなのです。 呪文を唱えるだけで、いいのです。 大好きなものに囲まれていると、思うか、思わないか。 それで、天と地ほど、違いがでます。 仏教では、まわりのもの自体に色はなく、色は自分がつけている、とされています。 自分がつけている色なら、自分の好きな色をつけることも、できるはずです。 周りが明るい色に染まるか、暗い色に染まるかは、見ている自分が決めることなのです。 本書には、このアドバイスを実際に実行した後の話が載っています。 「大好き」作戦は、いったんは周りが引いてしまうことになりますが、その後、別のワークも続けることで、明るい毎日がやって来ます。 実際には、「大好き!」と臆面もなく言えるのは、子どもの特権かもしれません。 まあ、僕もこんな記事を書いているからと言って、実際に「大好き」と言いまわることは、できそうにありません。 でも、子どもたちに「大好き!」と言ってもらえると、とても元気をもらえることは、経験的に、実感しています。 「大好き!」はやはり、魔法の呪文なのです。 わが子が習っていたヤマハのピアノ教室には、「大好き!」というテーマソングがありました。 とてもすてきな曲です。 最後に、これを読んでくださったあなたへの「大好き!」の気持ちをこめて、この歌を贈ります。 童心に帰って、聴いてみてください。(^^)長くなりました。続きはまた次回!次回は第45章「人を育てる」からを参照します。福島さんには『メンタリング・マネジメント』という著作がありますが、まさにその話が本書の中でもふれられています。人に影響力を与えるすべての人に読んでほしい話です。よかったらまた次回も、見に来てください。『メンタリング・マネジメント 共感と信頼の人材育成術』【▼電子書籍】(福島正伸、ダイヤモンド社、2012、税別1200円)▼通常書籍(福島正伸、ダイヤモンド社、2005、税別1500円)▼「ついてる」と先に決めてしまえば、ついていることばかり思い出す (2022/12/22の日記)

2023.02.04

コメント(0)

-

福島正伸『真経営学読本』1 ~「一人でやり抜く覚悟を持つ」

福島正伸さんの講演会が3年前に、地元でありました。地元の商工会の方が企画された講演会でした。講演をお聞きして、「この人は、やはりすごい人だ」と思いました。その後、「福島正伸の集大成」と帯に書いてある本をネットで注文し、読みました。大変感動しました。『真経営学読本』(福島正伸、きんざい、2016、税別2500円)今日は、この本の読書メモを、今更ながら、書いておこうと思います。たぶん、今だからこそ、自分にとって大事なことが、書いてあると思います。福島正伸『真経営学読本』1(今回はp144まで)(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・「一人でも始める。 一人でやり抜く覚悟を持つ」・周りを気にすると、それに振り回され、 結局前に進めなくなってしまいます。(p26より)人生では何度か、覚悟を試されているなあと感じるときがあります。 いえ、もしかすると、常に、かもしれません。 常に覚悟を試されているのに、無自覚に時を過ごしてしまう。 そろそろ、覚悟を決めて、やりましょうか! ワクワクする未来が、待っているかもしれません。・その社員は、何を言われようと、決して諦めませんでした。 大変な時間と労力をかけて、彼は社員一人ひとりと話をして・・・(p84より)ページは飛びますが、「覚悟」が具体的な行動で、知れたところです。 たとえば、こういうことですね。 別に、難しいことではない。 やろうと思えば、できることです。 お金も、かからない。 でも、それだけの覚悟をもって、一人ひとりと話をすることが、はたしてできているかどうか。 時間や労力は、いくらかかってもやるんだ、と、覚悟を決めて話をしていけているかどうか。 覚悟ができた時点で、勝負は決まっているのでしょうね。 自分との、勝負が。 リーダーの行動として、普遍的なものを感じます。 教育界で「経営」といえば、「学級経営」や「学校経営」が思い浮かびます。 もちろん、それらにも、すごく当てはまると思います。 結局、「人」なのですね。 ・世界一になりたいと思ったら、 「世界一である」という意識を、今、持つことです。(p89より) 名言だらけの本書ですが、これも、覚えておきたい、名言です。 まず、意識することから始まる。 すべては、思いから生まれるのですね。 ・リスクを感じていない時こそがリスク(p104より) ・「リスクは常にある」と考えておく必要がある(p105より) 名言引用パート2です。 これも、ページは飛びますが、前の引用箇所とセットで覚えておきたいと思いました。 「世界一である」という意識を持つ。 それと同時に、「リスク」も常に考えておく。 この両方ができたら、最強ではないでしょうか。 やっぱり、お金は一切かかりません。 考え方や意識には、お金はかからないのです。 それでいて、何十万、何百万、何千万のお金の価値に匹敵します。 リスクの話は、最初の「覚悟」の話にもつながってきますね。 すべては、つながっています。長くなりそうなので、いったん切り上げます。続きはまた次回!次回は第26章「自立の5つのキーワード」からを参照します。5つのキーワードの1番目が、「自己依存」です。「自己依存とは何か」といったところを、最初に書こうと思います。よかったらまた次回も、見に来てください。なんと、この本、今では新装版が出ているようです。『新装版 真経営学読本』(福島正伸、2021)それだけ年月が過ぎたということでしょうか。こちらのほうがお安くなっているようです。今から読む人は、こっちのほうがいいかもしれません。(つづく)▼福島正伸『1日1分元気になる法則』2 ~「うまくいかなくても応援したい」 (2010/06/15の日記)

2023.02.03

コメント(0)

-

WordPressでのホームページ作成にチャレンジ中

図書館で以下の本を借りていましたが、貸出延長をして借り続けています。『いちばんやさしいWordPressの教本 第5版 5.x対応 人気講師が教える本格Webサイトの作り方』(石川 栄和、インプレス、2021)WordPressの本は、これより先にほかの本を2冊読みましたが、これが一番僕に合っていました。WordPress(ワードプレス)というのは、簡単に言うとWeb版ホームページビルダーみたいなものです。僕は今まで自分のホームページを「ホームページビルダー」で作っていましたが、それがWeb上で無料で利用できるような感じです。プログラミングを知らなくてもテンプレートから選んでいく感じで、手軽に自分のブログやサイトを作って公開できるものです。ただ、ホームページビルダーとはかなり使い勝手が違っているので、初心者の僕はかなり面食らっています。たとえばこの楽天ブログを僕が書くときには、Web上の楽天ブログにアクセスして記事を書くので、自分のパソコン内のホームページビルダーは使いません。「日記を書く」を選べば、簡単に日記を書いて、すぐに公開できます。WordPressというのも、そういうのができるのです。楽天ブログとの違いは、広告が入らないこと。既存の無料ブログサービスは当然ですが広告が入ります。WordPressで作ったサイトは完全に自分のホームページになるので、広告が勝手に入らないのです。また、レイアウトやデザインなどを自由に自分で決められます。WordPressは無料ですが、別途、レンタルサーバーの契約が必要です。僕の場合は勇み足でレンタルサーバーの契約をしちゃったので、あわててWordPressの勉強をし始めたというわけです。(レンタルサーバー契約をする必ずWordPressを使わないといけないわけではありません。 ただ、いろいろ調べてみたところ、基本的には、使った方が良さそうだと思いました。)WordPress上の基本的な設定は、「テーマ」というものを選ぶことで決定されます。僕の場合は「ブログ」ではなく、自分の「既存のサイト」をWordPressで作り直そうとしています。その場合、Lightningというテーマが合っているようなので、それを使用しています。(他のテーマでもいけるのですが、いろいろ調べた結果、Lightningがよさそうなので、Lightning一択です。)冒頭で紹介した本は、他の本と違って、なんと、Lightningでサイトを作っていくやり方を解説してくれています。そういうわけで、僕には断然この本が、合っていました。本を読みながら少しずつホームページを作っています。でも、延長した返却期限が、もうそろそろ来るのです。まだ本の3分の2が終わったところだというのに。そこで、この際、この本は買おうと思います。図書館で借りた本で、「これは手元に置いておきたい」と思った本だけ買うというのも、有意義な図書館の使い方ではないかと思います。ちなみに、本書を3分の2まで読み終えた時点で、僕のホームページは、今、こうなっています。↓▼にかとまのホームページ(WordPressで作成中!)以前見に来てくださった方、たぶん、以前見られたときより、メニューが増えていると思います。「メニューが増えている」って、なんか、レストラン開いたみたいやなあ。次回はこのホームページに「表」が増えていると思います。本の次の解説内容が、表の作り方なので。まだまだコンテンツが少ないのですが、既存の僕のネット上の公開内容をうまくそのまま使い回しつつ、少しずつ充実させていきたいと思っています。また見に来ていただければ、幸いです。▼箕輪厚介『死ぬこと以外かすり傷』2 ~「僕はただ自分が読みたい本を作るだけだ」 (2023/01/16の日記)▼ホームページで教材プログラミング! ~「ゆうまの引き出し」を参考に (2020/05/30の日記)

2023.02.02

コメント(0)

-

2月19日(日)兵庫県多可町「夢みる小学校」上映会

今週末の2月4日(土)に西脇市で上映会がある「夢みる小学校」。さらにその2週間後の日曜日にも、その北隣の多可町で上映会があるそうです。▼多可町のサイト内「夢みる小学校」告知ページ主催は、「森のようちえん こころね」さん。「多可町でもできる、取り入れられる」の文字が、まぶしい。西脇市の上映会も、多可町の上映会も、なんと無料です。(多可町会場は、事前予約が必要。西脇市会場は予約不要。)自主上映会で上映される作品で、こんなに頻繁にあちこちで上映が企画される作品は初めて。ほんとにいい作品なので、未見の方は、ぜひ。▼2/4(土)兵庫県西脇市オリナスで「夢みる小学校」無料上映会など多数開催 (2023/01/23の日記)

2023.02.01

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1