2023年07月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

『学びの本質を解きほぐす』『冒険の書 AI時代のアンラーニング』

昨日までの土日は、大津での学習会に参加していました。そこで思いがけず「池田賢市さん」のお名前が出たので、びっくりしました。ついこの間まで、池田賢市さんの次の本を読んでいたのです。『学びの本質を解きほぐす』(池田 賢市、新泉社、2021、2200円)印象に残ったページの端を折っていたら、半分ぐらいのページを折ることになりました。また、この本と同時並行で、次の本も読んでいました。『冒険の書 AI時代のアンラーニング』(孫 泰蔵、日経BP、2023/2、1760円)この本も、とても勉強になる本で、ページの端を折っていたら、これまた、半分ぐらいのページを折ることになりました。この2冊、共通する点がかなり多くあり、並行読書をしていると、「こっちでも、同じようなことが、書いてある!」と驚きました。どちらも、教育の本質的なところに具体的にグイグイアプローチしていく本です。先生方の夏休みの読書に、おススメです。本の詳しい内容については、また改めて紹介したいと思います。今回はとりあえず、書名の紹介だけ。

2023.07.31

コメント(0)

-

「パリピ孔明」がおもしろい!

今回、まったく教育に関係ありません。金曜日から今日まで、3日連続でかなり濃密に勉強してきたので、頭がパンクしています。ぱんく、すぱんく。そんなわけで、勉強にまったく関係のない、マンガ・アニメの話題を書いて、ちょっとリフレッシュしておきたいと思います。「パリピ孔明」というのをご存知でしょうか?原作はマンガで、アニメ化もされています。『パリピ孔明』(1) (ヤンマガKCスペシャル) [ 四葉 夕卜 ]三国志の「諸葛孔明」が現代によみがえり、策略を用いて歌手のタマゴを音楽業界で成功させるというストーリーです。これが、とてもおもしろい。僕は「三国志2世」という4コマ漫画を描いたり、それを動画化したりしているほど、「三国志」好きです。(▼パワポで4コママンガを制作。そのタイトルは、「三国志2世」! ▼動画 )なので、「パリピ孔明」を初めて読んだときは、「やられた!」と思いました。ううむ。この設定は、かなり、おもしろい。現代の話ですが、「三国志」ネタもかなりちりばめられており、「三国志」ファンならニヤリと笑うこと必至です。もし「三国志」がお好きでしたら、一度チェックしてみてください。「音楽」が好きなら、もっと楽しめます。#僕は両方好きです。ちなみに僕はアニメ版のエンディング・テーマが、大好きな曲のカバーだったので、それにもノックアウトされました。自然学校で5年生の子どもたちが踊っていた、思い出の曲です。

2023.07.30

コメント(0)

-

「デザインAC」の生成AIが、パワポのプレゼンも自動で作成!

「デザインAC」の生成AIについて、案内メールが来ました。デザインACに、新機能「プレゼン資料AI(β版)」が追加されました。作りたい資料のキーワードを入力するだけでプレゼン資料が短時間で完成!”時間がない”、”見映えを良くしたいけどデザインの知識がない” という方々に向けたデザイン支援機能です。資料に使用される素材はイラストや写真はACワークス運営サイトの中から商用フリーのものが使われています。 (公式案内メールより)公式動画も、貼り付けときます。いやあ、AI新時代ですねえ。なんでも試してみるたちなので、さっそく試してみました。「インクルーシブ教育」というワードを入れるだけで、こんなプレゼンを作ってくれました!上のスライドは、生成されたスライドのごく一部です。↓全体のスライドは、こちら。https://www.design-ac.net/designs/4oo428lkml1fh8自動生成されたものとしては、かなりしっかりしたものになっています。ううむ。すごいな、今のAIは。より詳細なこの機能のレポートは、下のサイトが詳しいです。▼AIが全自動でプレゼン資料を作成、デザインACがリリースした「プレゼン資料AI (β版)」で資料を作ってみた (Mdn、2023/7/25記事)このブログ記事を書くにあたり、もう一つこのAIに作らせてみようと思い立ち、「にかとまの「きょういくユースフル」について」というプレゼン資料も、生成させてみました。はたして、どんなのを作ってくるか?出来上がったものを見ると、このブログは「番組」や「アプリ」「プログラム」扱いになっていました。「インクルーシブ教育」という、今ではかなりメジャーになったワードと違い、やはり僕のブログはまだまだマイナーなので、正確性に関してはガクンと落ちた印象です。でも、なんか褒めてくれているので、よしとします。↓こんな感じのスライドを作ってくれましたよ。上のスライドには間違いが多分にありますが、気にしないでください。(笑)これからは、プレゼン資料も、AIの力を借りる時代ですねえ。自分がプレゼンする側でなくても、知りたいことがあったときにAIにプレゼンしてもらうために、キーワードを打ち込んでみるといった使い方も、できるかも! ▼驚異のAI「ChatGPT」について分かりやすく解説します! (2023/02/28の日記) ▼子どものタブレットの使用時間制限ができなくなったことを、ChatGPTに相談! (2023/03/02の日記) ▼ChatGPTで教職員の業務改善を図る! (2023/03/04の日記)

2023.07.29

コメント(0)

-

【Webアプリ】無料・登録不要「ふきだしくん」で意見を共有!!

Facebookで、面白そうな意見共有のためのWebアプリを教えていただきました。▼「ふきだしくん」60秒で生徒・参加者の声を一斉に可視化! (株式会社ティーファブワークス、PRTimes記事、2023/7/26)画面上に吹き出しが並んで、みんなの意見が可視化できる!この発想、いいですね!詳しくは上のサイトを見ていただければいいのですが、非常に使いやすいWebアプリだと思います。上のサイトの説明で十分分かりやすいですが、公式サイトの説明も合わせて見ておくと、画面写真が大きくて、さらに分かりやすいかもしれません。▼「ふきだしくん」60秒で子どもたちの声を一斉に可視化 (株式会社ティーファブワークス公式サイト、2023/7/27)試しに、テストサイトを作ってみました。▼にかとまの「ふきだしくん」テスト上のリンクで共有してみたので、ぜひ、アクセスしてみてください。そして、よかったら、吹き出しを書き込んでみてください。よろしくお願いします!▼♪リアルな音で音楽制作体験!音楽教科書会社のWebアプリ「カトカトーン」▼テキストデータを読み上げるWebアプリ「音読さん」。写真も読むよ♪▼エデアル(個別課題用に作られたアプリだけど、集団利用もできそう!)▼驚異のAI「ChatGPT」について分かりやすく解説します!

2023.07.27

コメント(0)

-

【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版

ここんところ、「インクルーシブ教育」と「音楽」のことしか、ブログに書いてません。自分の中では、この2つはつながっていると思っています。今日は、「音楽」の話題です。「大切なもの」という、超有名な合唱曲があります。山崎朋子さんの作詞・作曲です。その歌の、2部合唱の下のパート(アルトパート)の音取りに使う動画を、作成しました。下のパートの音取りって、難しいんですよね。だから、その音だけが目立って聴こえる、お手本があったほうがいい。合奏でも同じです。合奏のお手本演奏があったとしても、自分のパートの音は埋もれてしまっていて、聴こえない。だから、自分がやる演奏のお手本は、いわゆる「模範演奏」の音源では、確認できない。そりゃあ、音楽のプロからしたら、ひとつひとつのパートの音を聴き分けられるかもしれませんけど。僕たちは、「苦手な子」を対象にお手本を作っているわけなので、その子が演奏するそのパートの音だけを目立たせたお手本が、必須なのです。今までの例だと、その子のためだけの「かんたん演奏バージョン」も作ったことがあります。でも、まずは、そのパートのお手本がくっきりはっきり聞き取れる音源があるといいですよね。何度も書いていますが、YouTubeだと、右下の歯車マークのところから再生速度を変えられます。ゆっくりにして、再生。キーボードの「←」を押すと、1回押すたびに、5秒戻ります。分からなかったところは、そこだけ巻き戻し。こういったICTを使うことで、「わかった!」となる場合も多いです。勤務校の子どもたちにだけでなく、こうやって一般に公開することで、広くいろいろな人の役に立つようでしたら、うれしいです。使っているのは、今までも動画公開時に使ってきた、カワイの「スコアメーカー」学校版です。このソフト、歌詞をそのまま歌うのが、ほんとうにスゴイ。歌詞の発音のしかたを設定で変えられることをメーカーさんに教えていただいたので、その機能を活用しています。(▼「スコアメーカー」で合唱譜に初挑戦!驚愕のクオリティ!(合唱「ここは友だちせいさくじょ」)」の追記を参照)ただ、この曲は1番と2番で、音符の譜割りが違うところが何か所かありました。いちおう、「X TIME ONLY」(X回目だけ演奏)という設定があるのですが、それで対応しきれないところがあり、ちょっと困りました。(これも、僕が知らないだけで、やり方がほかにあるのかもしれません。)具体的には、以下の譜割りのところです。1番では、ピンクの音符は続く4分音符とタイでつながり、2番では、タイでつながらない、という譜割りです。同音(ソなら同じソ)の音符の設定を1番と2番で変えようとしても、選択対象に選ぶ切り替えがうまくいかなくて、どうにも困りました。まあ、なんとかごまかせる範囲でしたので、動画では、なんとかごまかしています。そんな細かいことはともかく、この動画がお役に立つようでしたら幸いです。この後、「地球星歌」も、同様のアルトパート強調版動画を作るつもりです。P.S.コロナが直撃した2020年度の卒業式ではこの歌を歌うはずの卒業生が、結局歌えないまま式を終えることになりました。それがほんとうに残念で・・・そのときに僕が代わりに歌った動画も、YouTubeで公開しています。#代わりに歌ってどうする

2023.07.26

コメント(0)

-

7/22の豊中のフルインクルーシブ教育に関する学習会を視聴して

今日は、7/22(土)にあったオンラインの学習会の感想を書きます。インクルーシブ教育に関するオンラインの学習会として、今、ノリにノッていると思われる学習会です。↓これです▼豊中市教育長、『国連に日本の状況を伝えに行き、特別支援教育廃止勧告出して貰って、信じてやれば叶って出来ると思った豊中育ちなウエダの話』も聞いて、豊中市のインクルーシブ教育のこれからを語る (公式サイト、申込受付終了)なんて長いタイトル!(笑)タイトルでお名前が出てくるウエダさんは障害当事者で、僕とほぼ同年代の方です。今回は少年時代や青春の日々の思い出を含めて、これまでのことをたくさん語っていただきました。僕とかなり共通することが多く、「そう、そう!」と思って聞いていました。いわゆる「障害当事者ならではの苦労話」といったものではなく、豊中で同年代の友達に囲まれて育って、いろいろありながらも楽しく過ごしてきたぜ!といったお話でした。これこそが、フルインクルーシブが生み出すものだなあ、と思います。つまり、なんら特別なことではない、フツーの日々なのです。ウエダさんは、最初の学校が養護学校だったので、特にそのギャップを感じてこられたんだと思います。ウエダさんの後で、教育長が話をされる、というのが、この会ならでは。市長も教育長も、市をあげてインクルーシブ教育を大事にされていることが伝わってきます。(市長は今回ではなく前回の学習会でお話しされました。)後半の座談会では、前半に触れられたことだけではなく、もっと周辺的なことも巻き込みながら、本質的なことに切り込んでいったように感じました。少しだけ、紹介させてください。ウエダさんが「世の中で障害のある人の話を聞くってことが、感動ポルノと思われている。 かかわったことがないから、一緒に育っていないから、 障害って苦しいもんやなと思われている」と発言されると、会の主催者である小国先生が、「チャットであったように、だれが障害児をつくっているのかという議論にもつながってくる。」と応えられました。「だれが障害児をつくっているのか」この視点は、そんじょそこらの学習会では、なかなか出てきません。登壇者だけでなく、チャットからも、そういった指摘が出る。日ごろから日本のインクルーシブ教育についての問題意識を抱き続けている方々だからこその視点だと思います。もしかすると僕がこれをブログで書くにあたって、この表現に関して解説をしたほうがいいのかもしれませんが、中途半端な解説では解説にならないと思うので、やめておきます。あとは、「障害のある子と共に学ぶ教室では、センセイが今よりもっと大変になる」という懸念に対しても、非常に興味深い議論が行われました。そのなかで、「子どもたち同士がお互いを分かり合ってやっていくから、センセイが手出ししなくてもいい」といった話が出てきました。ただ、これについても、あまりかいつまみすぎると議論の的を外してしまう気がするので、これ以上書くのはやめておきます。小国先生は「日本はパターナリスティックになりすぎ。保護の観点が強すぎる。 そういう問題も提起してくださった」と言われていました。最後の最後、思いがけず「通級」を含めた議論がなされました。小国先生が、「多様な教育の場というのが分離を生んでいるという指摘がチャットである。 通級の問題も今後大きな問題になっていく。通級をどう使いこなすのか?」「通級が新しい分離別学制度につながってしまうのではないか?」と、皆さんに投げかけられていました。僕は通級担当ですので、「通級が新しい分離につながってしまったら、絶対にアカン!」と思っています。そのことはかなり意識しながら取り組んでいるつもりです。なので、つい、チャットに2度も書き込んでしまいました。我慢していたのですが。(笑)今回も、非常に学びの多い学習会となりました。豊中のフルインクルーシブ教育に関するオンライン学習会は、これで3回目。インクルーシブ教育の魅力がいろんな立場の方から伝わってきました。と同時に、今の日本の国全体の、インクルーシブ教育にかかわる課題も、少しずつ明らかになってきた気がします。僕の知り合いの先生方もたくさん視聴されていたようで、チャット欄に次から次へと書き込みがある中に、見知った方のお名前も何度もお見かけしました。僕も刺激を受けて、なんと2度もチャットに書き込んでしまいました。こういう参加者多数の学習会は、チャットに書き込みすぎると他の方の発言がちゃんと読まれなくなるような気がしてなるべく自重しているのですが、今回は、あまりにも書きたくなったので、書いちゃいました。まあ、いいよね。1度目は、次のようなことを書きました。「通級担当者はもっと通常学級の教室に入っていって、 通常学級の授業を変えるために、 チームの一員としてかかわっていくことが必要だと思って、 私もやっています。」私が今度話をすることを頼まれている高校通級の研究会のなかで、詳細はお話しする予定でいます。ただ、誰でもできるようなカンタンなことだと思っています。「通級」に関しては、その後のチャットでも、「通級はずっといる場所じゃないと考えて作っても ある以上はずっといる場所になってしまうのです」という書き込みがありました。僕は、このことをとても重大な指摘だと思いました。そのチャットへの返信のつもりで、次のようなことも、最後に書きこませていただきました。「通級や支援級の担当者が子どもを囲い込んでしまうのが問題。 通常学級の場の中につなげていくように動くことが大事」と。日本全国で、支援学級や通級の担当になった人で、クラス集団の他の友達とつなげようと日々工夫をされている方が、ごまんといると思っています。支援学校の先生の中にも、居住地の同年代の友達とのつながりをつくろうと努力されている方は、いらっしゃるでしょう。そういう方々の取組を、もっと公に出していかないといけないのではないか、と思っています。インクルーシブ教育を真に進めていくためには、そういった運動が、不可欠だと思っています。このブログも、その一端としてお役に立つものになれば、幸いです。なお、このブログ記事は7/22の学習会の詳細に部分的に言及しているところがありますが、主催者団体の許可を得て書いたものではありません。公開後にご連絡は差し上げようと思っていますが、場合によっては一部修正したり削除したりする可能性がございます。ご了承ください。それでは、また!▼3/26(日) オンライン無料「東京大学・インクルーシブ教育定例研究会」豊中のフルインクルーシブ小学校! (2023/03/13の日記)▼インクルーシブ教育:推進へ法的整備を -豊中シンポ(毎日新聞) (2010/03/01の日記)

2023.07.25

コメント(0)

-

夏休みの読書感想文の指導

月曜日ですが、夏休みです。夏休みですが、学校で「読書感想文が苦手で自力では書けない」というお子さんの、読書感想文の指導をしてきました。「読書感想文の指導」と言っても、たいしたことはしていません。僕がやっているのは、AIがサポートするような内容です。つまり、音声を文字化する、ということだけです。#いや、ほかにも少々、やっていますが・・・。夏休み前に、「本も決められない」ということで相談を受けました。そこで、終業式の日に、そのお子さんのために僕の方でオススメの本をセレクトして通級教室に並べておきました。子どもは、ちょっとだけ来て、本を決めて、それを持ち帰って、月曜日の今日、もう一度その本を持ってきたわけです。本は、土日の間に読んできていました。僕も、地元の図書館に行って、土日の間に、同じ本を読んでおきました。子どもにさせることは、自分もする主義です。#子どもが読む本は、自分も読む夏休みのワークには、付録が付いていて、その中に「読書感想文の書き方」というのもあります。僕はそこに書いてあることを、順に尋ねていきました。そして、本人が答えたことを、メモしていきました。読書感想文を書くのが苦手とは言え、対話の中でなら、その本を選んだ理由も、印象に残ったページのことも、本に触発されて思い出した自分の体験談も、いっぱいおしゃべりできることが多いものです。僕はただ、それを引き出し、「文字」にしてやるだけです。これだけで、読書感想文が苦手な子でも、読書感想文を書くことができます。よけいな誘導や、指導は、極力、しないようにします。夏休みの宿題で、大人が手を入れすぎて、子どもの作品ではなくなってしまうことが、往々にしてあります。その子の作品は、その子のものです。読書感想文の場合なら、その子の言葉で語られた内容である必要があります。僕は、AIみたいなサポート役をやってはいますが、読書感想文を代わりに書いてやるAIのようなことはしません。代行ではなく、あくまでも、サポートです。このやり方で、基本的には、1時間半で読書感想文が書き上がります。おうちで書けなくて本当に困っている子だけ、こういうサポートをおこなうことにしています。▼Wordの音声入力で読書感想文 (2018/08/24の日記)▼読まずに書ける読書感想文!?~『女王さまがおまちかね』より (2012/08/13の日記)▼石橋幸緒『生きてこそ光り輝く』~小4以上の読書感想文におすすめ! (2011/08/13の日記)▼井出留美『捨てないパン屋の挑戦』 (2022/08/17の日記) ▼課題図書『クジラと海とぼく』を読む (2011/07/28の日記)

2023.07.24

コメント(0)

-

【合唱】【動く楽譜】「ここは友だちせいさくじょ」※ハ長調ハモリなし版

YouTubeで音楽会の曲の練習用動画を矢継ぎ早に公開していっています。今回は、前に作った曲を「ハ長調にして、ハモリもなくして」という要望があったので、それに応えて別バージョンを追加公開しました。【合唱】【動く楽譜】「ここは友だちせいさくじょ」※ハ長調ハモリなし版貫輪久美子さんが作られた「ここは友だちせいさくじょ」を、小学校1年生の子どもたちが歌うことを想定して、楽譜をよりカンタンにしたバージョンです。原曲より全音下に移調し、ハ長調にしました。「原曲の高いミの音が出しにくい」という理由と、ピアノ演奏をよりカンタンに演奏するためというのが、主な理由です。小1の子どもたちなら高いミの音ぐらい出せそうな気もしますが、ピアノの方はたしかにハ長調のほうが弾きやすいと思います。#僕は断然、ハ長調じゃないと弾けない派です。今調べてみたら、高いミというのはたしかに低学年の音楽の教科で歌わせる標準的な歌には出てこないようです。教科書の歌は高いレまでになっているという調査結果があるので、なるほど、移調して下に下げたほうが、子どもたちにとっては歌いやすくなって、よさそうです。 参考資料▼「小学校低学年音楽科教科書の音域について」 (「児童の歌唱能力に関する一考察」志澤彰)また、後半のハモリをなくして、かけあいのところ以外は、同じメロディーにしています。ハモリはあったほうがいいと思うけど、小学校低学年で歌うなら、これについても、ナシのほうが妥当ですね。↓移調前の原曲に忠実なバージョンも公開しています。 よかったら、聞き比べてみてください。※著作権について※YouTubeの動画は、雑誌「教育音楽」の楽譜を音楽ソフト「スコアメーカー」で読み込んだものを手直しをして公開しています。楽曲はもちろん著作権で保護されていますが、YouTubeはJASRACと包括的な著作権利用許諾契約が締結されていることから、一般ユーザーがJASRAC管理楽曲を個人でデジタル上で再現したものの公開は認められていると認識し、公開しています。(公開時に「著作権で保護されているコンテンツが見つかりました。著作権者は YouTube でのコンテンツの使用を許可しています。」と表示され、楽曲が正しく認識され、著作権上の使用が問題ないことを確認しています。但し、著作権者より異議申し立て等があった場合は予告なく動画を削除いたしますので、ご了承ください。)▼「スコアメーカー」で合唱譜に初挑戦!驚愕のクオリティ!(合唱「ここは友だちせいさくじょ」)▼【運指動画】小2鍵盤ハーモニカ奏「ミッキーマウスマーチ」▼【練習用動画】小1鍵盤ハーモニカ奏「きらきら星」「~タンギング変奏曲」

2023.07.23

コメント(3)

-

夏休みは図書館がおすすめ!図書館マンガもあるよ!(『税金で買った本』)

夏休みです!夏休みにもっともオススメの場所はどこでしょう?それは、図書館です!なにしろ、エアコンが効いていて涼しい部屋に長時間いていいという、夢のような場所です。そして、タダで読める本がいっぱい!夏休みには全力を挙げて、図書館をオススメします。実は、昨日、久しぶりに、職場と自宅の中間地点にある図書館に行きました。そこは、マンガの蔵書が充実している公共図書館。久しぶりに行ったら、新しくマンガが入っていました。それを借りて読んでみたら、おもしろかったので紹介します。「図書館」が舞台の、マンガです!これを見つけてきて配架した図書館の方のアンテナの高さに感服します。『税金で買った本』(1) (ヤンマガKCスペシャル)(原作:ずいの・漫画:系山 冏)↑漫画を描いておられる方の漢字が難しくて読めません・・・。内容紹介(出版社より)小学生ぶりに図書館を訪れたヤンキー石平くん。10年前に借りた本を失くしていたことをきっかけに、あれよあれよとアルバイトすることに! 借りた本を破ってしまった時は? 難しい漢字の読み方を調べたい時は? ルールに厳しくも図書を愛してやまない仲間と贈る、読むと図書館に行きたくなる図書館お仕事漫画、誕生です!(上の商品リンク先より転載)あなたも、図書館に行って、好きな本を読みまくろう!

2023.07.22

コメント(0)

-

「スコアメーカー」で合唱譜に初挑戦!驚愕のクオリティ!(合唱「ここは友だちせいさくじょ」)

※このブログ記事には7.22に追記をしています。少し前から、「スコアメーカー」学校版の試用をしています。楽譜をスキャナで読み込んで電子楽譜にして、再生できるソフトです。もうすでに7割方買う気になっていますが、まだ試用期間内です。かなりの日数、機能無制限で無料で使用できています。なんて、ありがたい!高い買い物をする前にはとことん調べ倒す主義なので、まだまだ無料で使い倒していきたいと思います。今までは器楽楽譜を読み込んでいましたが、今日は、歌の楽譜に挑戦してみました。曲は、「ここは友だちせいさくじょ」(作詞・作曲:貫輪久美子)です。結論から言いますと、とんでもなく、すばらしいものがカンタンにできあがりました。ほんとにもう、驚愕です!楽譜認識の精度はかなりよく、手直しは要りましたが、かなり部分的でした。歌詞まで高精度で認識するとは、すごいです。ただ、歌詞に関しては、「歌」というのは実は、歌詞の通りに歌うとヘンになるところがあるのです。これは、日本語の特質によるものです。特徴的なのは、「がっこう」と歌うところ。ここは、歌では基本的に「がっこお」と歌います。1年生の「国語」で習いますが、文字で書く音と、実際に発音する音が、違うことがあるのです。実はこのソフト、ほんとにびっくりしたのですが、歌うんです。歌詞の通りに!いわゆる、ボーカロイドというやつですね。それも、かなり上手に歌います。ほんとに、びっくりです。そういうわけで、歌っているのを聴いてみて、歌詞の通りだとへんになるところは、歌詞の方を直しました。具体的には、「がっこう」という歌詞のところは「がっこー」に書き換えました。同様の処理をしたところは、わりとあります。※この記事を公開後、メーカーさんに「歌詞をどう発音するかは設定で変えられますよ~」と情報提供いただきました!こちらを参照ください→▼歌詞の「は」を「わ」と歌わせるには?ほかにも少々直しましたが、大きな変更としては、シャッフルモードにした、というのがあります。(シャッフルとは、タッタタッタ、とリズムよく3連符のリズムで演奏するというものです。)シャッフルして演奏する、というのは、楽譜には冒頭に書かれていたのですが、それは認識できなかったみたいです。なので、手動で設定しました。設定はとてもカンタンで、画面上のボタンを2カ所押すだけでした。検索するとすぐにやり方が出てきたので、助かりました。↓これです。▼スウィングやシャッフルで演奏させたい (「スコアメーカー」公式サイトのQ&Aより)歌詞に関しては、「タイムライン表示」という表示方法に「歌詞」というのがあったので、その表示を併用しました。2番の認識がうまくいかなかったときに、そちらの表示をさわって手直しができたのがありがたかったです。さあ、それでは、できあがった「スコアメーカー」の合唱を、動画で観ていただきましょう。「ここは友だちせいさくじょ」です!どうぞ!※埋め込み再生ができないときは、右下のYouTubeの文字を押してください。↓なお、この曲の合唱団による音源は以下のCDに収録されています。『小学生のための 心のハーモニー ベスト! 入学式・迎える会の歌 1』 [ (教材) ]※リンク先で試聴できます。該当曲は11番。ほかの曲も、名曲揃いです。楽譜『入学式・迎える会の歌 (小学生のための 心のハーモニー ベスト! 1)』 [ 音楽之友社 ]

2023.07.20

コメント(2)

-

ファミコン「MOTHER」のテーマ曲のメロディ演奏ガイド動画!

昨日の日記で、3連休初日に作った動画の、具体的な活用法を書きました。今日は、3連休最終日に作った動画の紹介です。3連休初日の7/15は「ファミコン40周年」の日でした。それを記念して、7/17に、「ファミコンゲームミュージックの名曲の動画を作ろう」と思い立ちました。そして作ったのが、これです。「MOTHER」のテーマ曲「Pollyanna」(ポリアンナ)です。※再生できない場合は、右下の”YouTube”を押してください。この曲については、以前の日記でも書きました。大好きな曲なので、メロディのドレミを表示させた、動く楽譜にしてみました。ゲームミュージックの名曲を演奏したい、というニーズに応えられていたら、うれしいです。演奏の音色は、オーケストラ音源の音色を採用しています。3連休にオンラインでオーケストラ音源の音色選択についていろいろ教えていただいたのでした。せっかく教えていただいたので、忘れないうちに具体的に楽曲の中で使ってみることができて、よかったです。

2023.07.19

コメント(0)

-

【音楽の練習】小学生向けYouTube動画の具体的な活用のしかた!

もうすぐ夏休み!今日は僕が作った鍵盤ハーモニカ運指動画の活用法を、2年生のクラスに行って、伝授してきました。教材曲は、音楽会で演奏予定の「ミッキーマウス・マーチ」。3連休初日のブログ記事でも、紹介したものです。勤務市では全市的にTeamsを導入しています。授業にあたっては、前もってクラスのTeamsに、該当動画へのリンクを入れておきました。ICT活用の指導をするとはいえ、メインは鍵盤ハーモニカの指導です。そのため、指導に直接使用するところから動画が再生されるよう、リハーサルマーク「A」の始まる直前のタイミングで動画をとめて、その時点から動画が再生されるリンクを改めて取得しました。↓下の画面は、僕が今、自分の個人アカウントの動画で同じようにリンクを取得した時の画面です。 動画の途中で一時停止し、「共有」を押してから現れるウインドウで、 「開始位置」のチェックを入れます。上のリンクをこのブログに貼り付けたのが、下のリンクです。▼「A」から再生 https://youtu.be/f5mKL4n63no?t=11ちゃんと、途中から再生されると思います。このように、YouTubeは途中から再生するリンクが取得できます。同じようにして、運動会のダンスの練習用動画も、途中から再生するリンクを取得できます。非常に応用範囲の広いワザですので、おぼえておいてください。では、今日の僕の授業の流れを、ご紹介しましょう。1.児童は各自、机上に鍵盤ハーモニカを用意する2.用意ができた子から、教師のまねをする。 (教師は、 ① 子どもたちと同じ向きで右手を前に出し、 親指だけを動かしたり、親指から順番に1本ずつ動かしたりして、 「空の鍵盤」を指で押す練習をする。 ② 吹き口を外した鍵盤を子どもたちに見せ、 「鍵盤」を指で押す練習をする。) ↑この指導は、1本指で鍵盤を押さえていく子がいるので、 5本の指を使って「ソラシドレ」「レドシラソ」を吹くための予備練習です。3.教師のまねをして短いフレーズを実際に吹いて、演奏する (教師は短い吹き口を使って空中で鍵盤が子どもたちに見えるようにして吹き、 運指を子どもたちがまねしやすいようにする。)4.高い「ド」に薬指をおいて、押しっぱなしにし、 息だけで「ぷっぷ!」と吹く練習をする。 ※ここがもっとも重要な、タンギングの練習です。 実際にはスモールステップで少しずつ難易度を上げていき、 「ぷっぷぷっぷぷっぷっぷ・・・」とリズムよく少しずつ長く続けさせるようにしました。5.電子黒板に投影したYouTubeの運指動画を速度0.5倍にしてから再生し、 動く楽譜に合わせて演奏する。 ※何度かやってから、速度を少しずつ上げていきます。 練習範囲はよくばらず、「ドッドドッドドッドドッド」だけを繰り返したり、 慣れてきてからも「レッドシッラソ~」を付け加えるだけにして、 何度も何度も、キーボードの「←」キーで巻き戻します。6.子どもたちが自分で練習する時のために、次のことを伝えます。 ・歯車マークのところから、再生速度を変えられること。 ・キーボードの「→ 」や 「←」を押すことで、5秒進んだり、5秒戻ったりすること。 ・キーボードの「ながしかく」を押すと、止めたり、再生したりが できること。7.鍵盤ハーモニカをかたづけて、1人1台タブレットを机上に出し、 チームズのリンクから、それぞれが自主練習用の動画にアクセスする。どうでしょうか。これはひとつの例ですが、同じようにすると、あなたの学校でも、子どもたちがYouTubeを活用した自主練習ができるようになるのでは、と思います。YouTubeは、任意の範囲だけを習得するまで繰り返し再生するのに、とても向いているのです!2年生ぐらいの子だと、「学校でYouTubeは見ちゃいけない」と思っている子もたくさんいました。YouTubeは学習用にもかなり役立つので、「見ちゃいけません」ではなく、自分で判断して自分の学習に役立つように工夫して使うことを、教えていった方がいいと思っています。YouTubeにアクセスした時点で、該当の学習用コンテンツ以外のリンクもどんどん目に入るようになるので、「自分の学習に役立てるように使う」ということは、おさえておいたほうがいいかもしれません。今日の記事が、皆様のお役に立てば、幸いです。

2023.07.18

コメント(1)

-

自分が子どもの頃の教科書が確認できるサイト「光村図書 教科書クロニクル」

昨日は少年時代のなつかしいファミコンの話を書きました。ついでに今日も、少年時代を振り返ってみたいと思います。Facebookで、「自分が子どもの頃の教科書が確認できるサイト」を教えてもらいました。▼光村図書 教科書クロニクルhttps://www.mitsumura-tosho.co.jp/webmaga/chronicleあなたの生年月日を入力すると、その頃学んでいた教科書が出てきます!僕の場合、かなり忘れている作品も多かったです。今でも強烈に印象に残っているのは、「つり橋わたれ」。吊り橋を見るたびに、思い出します。4年生の教科書だと思っていたけど、上のサイトで調べたら、3年のでした。そのへんの細かい記憶は、あいまいですね。上のサイトだと、収録作品のタイトルは出てきますが、本文を読むことはできません。↓実際に教科書作品を読みたくなった方は、こちらをどうぞ。Mitsumura library the best selection(全6冊 (光村ライブラリー)光村ライブラリー 中学校編(全5巻) [ 田中 洋一 ]↓フリー画像サイトにあった教科書の画像。これはちょっと古すぎるかな?教科書も時代によって変わっていきますが、僕が子どもの頃に学んだ作品の半分くらいは、今の子どもたちも学んでいるようです。それだけ、普遍的な価値がある作品が多く収録されているということでしょうね。▼国語教科書「たずねびと」の原爆について教える~井上ひさし『父と暮らせば』▼新美南吉「ごんぎつね」の子どもの疑問:火をつけるいたずら「どうやってしたの?」▼スーホは女の子?(小2国語「スーホの白い馬」:「スーホってどんな人?」)▼「たから島のぼうけん」の創作物語を考えるのにも使える!宝島を舞台にしたアンプラグドプログラミング教材▼朗読により文学作品の情景が立ち上がる!~稀代の朗読マンガ『花もて語れ』

2023.07.17

コメント(0)

-

ファミコン40周年! 思い出の学習ゲーム「けいさんゲーム」の話を

昨日、ファミコンが40周年を迎えました。特設サイトが開設され、「なつかしいなー」と思いながら見ていました。▼ファミコン40周年キャンペーンサイト #なつかしい! https://www.nintendo.com/jp/famicom/index.html↑この動画でファミコンの思い出話を聞いているのも、楽しかったです。ファミコンは、ドット絵と呼ばれる、点の集まりでグラフィックが描かれています。これが、見事な職人技。いわゆる「解像度」がめっちゃ粗いのに、「たしかに、そう見える」というグラフィック。ファミコンをすることで、僕たちは、想像力を鍛えられたのかもしれません。音楽にしてもそうです。ファミコンは、同時発音数が厳格に決められていました。3音色+ノイズ音の合計4音までしか出せません。仮に、BGMでフルで音数を使っちゃったら、ジャンプするなどで効果音が発生した時にはBGMの音がひとつ消える、といった仕様。これにより、いわゆる「和音による伴奏」は実質できなかったため、単音による主旋律+副旋律+ベース+リズムという、作曲がされました。和音を一度に鳴らせられないために、いわゆる分散和音が高頻度に使われ、発音タイミングをずらすことでたくさんの音がちりばめられた豪華な音楽も誕生することになります。ここにも、職人技がありました。制限があったからこそ、独特のゲーム文化が生まれ、芸術の域まで高まっていったといえます。ファミコンは、ひとつの文化でした。「きょういくユースフル」なので、ファミコン時代の思い出の学習ゲームの話もしておきましょう。ファミコンは、学習ゲームのレベルが、とんでもなく、高かったのです。僕は今でも「学習ゲーム」や「ゲーム学習」に興味がありますが、その礎は、少年時代に出合ったファミコンの学習ゲームにあると言えます。具体的には、「けいさんゲーム さんすう○年」というやつです。このクオリティが、ほんとに、高かった!ゲームと学習が、みごとに融合されていました。「学習ゲーム」で重要なのは、ゲームと学習の比率です。世の中の子どもは、大のゲーム好き。そして、勉強は、さほど好きではない。(笑)そのため、「学習」がメインで、ゲーム要素がほんのちょっと追加されているような、「学習」に重きを置く比率では、子どもたちは、やりません。大人は、学習ばかりさせようとするので、そういう「学習ゲーム」をつくってしまいますが、そこは、逆にするべきです。「ゲーム」として、きちんと成立しているものにしなくてはいけない。だからこそ、ちゃんとしたゲーム会社が、ゲームとしてつくっていることに、大きな意義があったのです。「けいさんゲーム さんすう○年」は、タイトルとステージ選択こそ「学習!」という感じでキッズのやる気をそいでいましたが、これは、大人たちの目を欺くためのカムフラージュです。(笑)肝心の中身に入ると、たしかに計算の問題は画面上にデカデカと出てきて、いかにも「学習ですよ!」と匂わせているのですが、やってみるとこれがみごとに「ゲーム」なのです。つまり、「やらされている」感がない。軽快な音楽、シビアなタイミング、計算とは違うところで頭を使わないといけなかったりするところなど(笑)、いわゆる「ゲーム」としてのデザインがすごくされていて、すごく「おもしろい」のです。↓ちなみに、僕が持っていたのは、これです。「けいさんゲーム」には各学年版があるのですが、なぜか「2年」のを持っていました。親に買ってもらった記憶はないので、たぶん、中古ゲームショップで自分で買ったと思います。安かったからかな?安かったにしても学習ゲームを買っているところは、当時から「学習ゲーム」の可能性に注目していたんだと思います。

2023.07.16

コメント(0)

-

【運指動画】小2鍵盤ハーモニカ奏「ミッキーマウスマーチ」

週末になりました。一昨日の日記で予告していたとおり、鍵盤ハーモニカ奏「ミッキーマウスマーチ」の「動く楽譜動画」をパワーアップさせました。鍵盤ハーモニカのどこをおさえるかを示しました!また、タンギングの時に、同じキーを押しっぱなしにすることも示しました!ついでに、右手の5本の指のうちのどれでおさえるかを表示し、指移動の際は指の画像をスライドさせることで、移動が分かるようにしました!視覚的に、分かりやすいようになっていると思います。鍵盤を出すこと自体はカンタンだったのですが、そのあとがけっこう大変でした。カワイの「スコアメーカー」の学校版には、鍵盤ハーモニカやリコーダーの運指表示機能があります。ただ、それを表示させると見にくくなるので、やめました。代わりに、「鍵盤」を表示させて、そのサイズを拡大することで、かなり見やすい鍵盤ガイドになったと思います。「鍵盤」の表示は標準機能なので、学校版じゃなくても、たぶんできるはず。(↑公式サイトの、該当箇所の説明にリンクしています。)ただ、単に「鍵盤」表示しただけだと、タンギングのところも鍵盤を連打した見た目になってしまいます。ここは、鍵盤は押しっぱなしにして、息でプップップーと鳴らさなくてはなりません。#これ、重要これをなんとかしようと、悪戦苦闘していましたが、結論を言うと、失敗しました。分かる人だけ読んでもらったらいいのですが、→MIDIで書き出して別のDAWに読み込んでピアノロール画面で同じ音を伸ばすことで、「鍵盤押しっぱなし」のMIDIデータを作成したのですが、それをさらにMIDIで読み込み直してスコアメーカーで鍵盤付きで表示させると、和音のところでほんの一部フラットとナチュラルの同時押し表示になってしまったり、あろうことか以前の演奏とテンポが微妙に変わってしまったりして、以前の演奏に「鍵盤表示」のみを別動画でオーバーレイ方式で表示させるという僕のもくろみは、失敗してしまったのです。そこで、鍵盤押しっぱなしでタンギングで「ぷっぷ!」ってふくんだよ!ということが分かるように、テキストと矢印でその箇所になると画像をかぶせて表示させるようにしました。 ↓これです。押したままにするキーが動くので、いちいち画像をコピーして動かすのが、大変でした。演奏と画像表示のタイミングを同期させないといけませんし・・・。画像のかぶせ表示は、ClipChampを使っています。無料の動画編集ソフトで、最近のWindowsには標準でついているソフトです。ただ、画像のかぶせ表示のためには、画像の背景を透過処理しておかないといけないので、それはWebアプリを使いました。▼画像背景 透過・透明(一部、部分的に透明にできます) | 無料オンラインフリーソフト (bannerkoubou.com)この苦肉の策、いかがでしょうか?今回の動画では、リハーサルマーク「E」以降は、運指表示はしていません。とりあえず、前半だけ!リクエストあれば、改善します。▼>カワイ「スコアメーカー」で音楽会の曲練習用動画をラクラク作成! (2023/07/10の日記)

2023.07.15

コメント(0)

-

セミの鳴き声の音の高さが、あなたの顔の向きによって変わって聴こえる!

そろそろセミが鳴き始めましたね。このあいだ、朝の立ち番をしているときにも、セミが鳴いていました。そのとき、顔を上げて見上げたときと、顔を下げて目線を下げたときで、セミの鳴き声の音の高さが変わることに気づきました近くにいた挨拶当番の子どもたちにも教えてあげたら、「ほんとだ」と言っていました。なぜこうなるのかの原理はよく解りません。理科が得意な方、ぜひ、教えてください。注)セミの鳴き声の種類によっては、そうならない場合もあります。 僕が「音の高さが変わる」と思ったのは、ミーンミンミンとかのはっきりした音ではない、背景に溶け込むような高音でした。 顎を上げ下げすることにより、高音の一部がシャットアウトされて聴こえなくなる感じかな。あなたも、セミの鳴き声を聴いたときに、試してみてください。

2023.07.14

コメント(0)

-

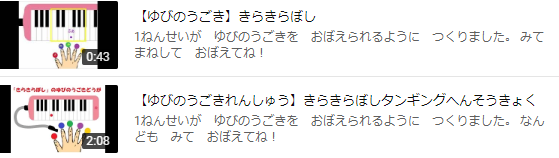

【練習用動画】小1鍵盤ハーモニカ奏「きらきら星」「~タンギング変奏曲」

勤務校の1年生むけに、以前つくった動画があります。そろそろ今の1年生も、その動画を活用する時が来ました!勤務校の1年生担任団には、チームズで専用のリンクを共有しました。(勤務校用は、僕の個人のYouTubeではなく、学校のYouTubeで共有。)ついでに、一般にも、共有します。(こちらは個人アカウントで、個人の責任で共有。)過去にも紹介した動画です。※埋め込み再生ができない場合は、右下の「YouTube」の文字を押してください。(1)教科書曲 ノーマルの「きらきらぼし」 (2)音楽会用「きらきら星タンギング変奏曲」 ※YouTubeは、右下の歯車マークから再生速度を変えられます。 最初は0.75倍速などのゆっくり再生で練習するといいと思います。3日目に作った動画と違って、上の動画では、鍵盤ハーモニカのどこをおさえるかを示してあります。重要なのは、タンギングの時に、同じキーを押しっぱなしにすることです。それが、視覚的に、分かりやすいようになっています。そうです。鍵盤ハーモニカの指導でもっとも大事なことが、この「タンギング」(ぷっぷぷぷー)なのです!そういうわけで、3日間に作った動画は、ただ楽譜が動くだけで、それが足りなかったと反省しています。なので、3日前に作った動画も、週末の休日を使って、鍵盤ハーモニカのどこをおさえるかを示す画像を入れ込んで、パワーアップさせる予定です。▼9/4(土)14:00-16:00 鍵盤ハーモニカの指導 オンラインセミナー (2022/08/29の日記)▼♪小1鍵盤ハーモニカ奏運指動画「こいぬのマーチ」 (2022/08/13の日記)▼♪鍵盤ハーモニカ奏「かえるのうた変奏曲」の編曲をしました! (2022/08/16の日記)▼1人1台タブレットで音楽会の曲の予習をしよう!※2023/5/7追記 (2021/08/23の日記)

2023.07.13

コメント(0)

-

アニソン合唱!「TOKIMEKI Runners」(音ノ木の星合唱部 La Piume Blu)

昨日の日記で紹介した本に載っていた、初めて知った合唱プロジェクトをご紹介。なんと、アニソン合唱プロジェクト!▼アニソン合唱プロジェクト「ChoieL(クワエル)」公式サイト (project-choiel.jp)この企画自体が素晴らしいと思うのですが、その最優秀賞受賞作品が、また素晴らしい演奏でした。【ラブライブ!合唱】TOKIMEKI Runners(音ノ木の星合唱部 La Piume Blu)♪願いって大きなほど キレイだと思うんだよ♪ワクワクしたい きみと~(歌詞より)この動画を見て、また合唱をやりたくなってきました。↓本家アイドルライブ動画。運動会のダンスでやってみても、いいかも!?

2023.07.12

コメント(0)

-

「障害をもつ人も、もたない人も・・・」~『クラス合唱名曲秘話 楽譜に書ききれなかったこと』より

それまでずっと「インクルーシブ教育」系の投稿をしていたのが、急に昨日は「音楽会の練習」の投稿になりました。急に変わって驚かれた方もいるかもしれません。僕の実践の3本柱は、「音楽」「ICT」「インクルーシブ教育」です。そして、「音楽」と「インクルーシブ教育」の相性は、すこぶるよいと思っています。それを実感するエピソードを先日読んだので、ご紹介します。『クラス合唱名曲秘話 楽譜に書ききれなかったこと』 (ONTOMO MOOK)(「教育音楽」編、音楽之友社、2023/1/1、税別2000円)上の本には、合唱の名曲が誕生した時の秘話がたくさん載っています。それぞれの名曲を作られたご本人が寄稿していますので、嘘はありません。その中の、「マイバラード」ができたときの経緯の解説に、次のようなことが書かれていました。・「障害をもつ人も、もたない人も 同じ一人の人間として、 みんなで心を一つにして歌おうよ」 というメッセージを込めています。(同書p24 松井孝夫さんの寄稿より)「音楽は国境を越える」ということが言われたりしますが、音楽は、様々な違いを乗り越えて共につながり合えるものです。まさに、インクルーシブです。歌だけでなく、楽器の演奏でも、同じことが言えます。そのことは、僕が趣旨に賛同して第1回から関わらせていただいている「とっておきの音楽祭in丹波篠山」の会場でも、毎回実感しています。松井孝夫さんは、高校3年生の頃に、障害のある人のための地域の自立支援サークルに参加されていたそうです。上掲書によると、「普段あまり外出できない車椅子の人たちを公園やデパート、映画館、音楽会などに連れていき、一緒に楽しいひとときを過ごす」といったことをされていたそうです。(p24)「マイバラード」は大変なじみのある合唱曲ですが、曲が生まれた背景にこのようなことがあったとは、この本を読むまで、全く知りませんでした。そういったことを知ってから「マイバラード」を聴くと、また違った味わいがあります。なお、同じような作曲経緯は、次のサイトにも掲載されています。▼特別寄稿 マイバラード ~届けたいメッセージ~ (公益社団法人「小さな親切」運動本部、2020.1.24記事)「インクルーシブ」の思想を感じる合唱曲としては、ほかに、仲里幸広さんの「今日から明日へ」も、おススメです。♪肌のちがいや 言葉のちがいも みんなかきまぜ そうさ 心かよわすのさ~~ (1番の歌詞より)いやあ、音楽って、ほんとうに、いいものですね。

2023.07.11

コメント(0)

-

カワイ「スコアメーカー」で音楽会の曲練習用動画をラクラク作成!

鍵盤ハーモニカ2重奏の「ミッキーマウス・マーチ」の「動く楽譜動画」を作りました。(埋め込み再生がうまくいかない場合は、YouTubeの文字をクリックしてください。)2重奏の楽曲ですが、そのうちの1つめのパートの楽譜だけを表示させたものです。でも、音は全パート分を鳴らしています。YouTubeの再生速度変更機能を使って、低速再生で楽譜を見ながら一緒に演奏して練習することをねらっています。音楽会でこの曲を練習する子どもたちのために、1人1台端末でアクセスして自分のタイミングで好きなだけ再生できるよう、YouTube動画にしました。(動画の活用法は、動画の概要欄をみていただければと思います。)はじめてカワイの「スコアメーカー」を使ってみましたが、とてもきれいな楽譜がお手軽にできて、びっくりです。体験版が、以下のURLから、ダウンロードできました。https://cm.kawai.jp/download/demo/sm/機能無制限で15日間使用できます。機能無制限はありがたい!このソフト、いいなあ。お試し版でとりあえず始めましたが、買おうかなあ。(^.^)動画で表示されている楽譜は、ほぼ「スコアメーカー」の画面のままです。楽譜認識の精度が高く、今まで子どもたちのために作っていた同様の「動く楽譜」の動画に比べて、驚異的に制作時間を短縮することができました。階名の「ドレミ」を自動表示してくれる機能があるのも、ありがたい!小学生は、五線譜だけあっても、楽譜が読めませんからね・・・。#僕もあまりスムーズには読めない最初は「移動ド」で表示されたので、「固定ドで表示してほしい」と思いましたが、設定はすんなり変えられたので大丈夫でした。動画は別のソフトの画面録画で撮影したものをWindowsムービーメーカーで取り込み、少しだけテキストを追加しています。楽譜作成ソフトは、「Finale」や「Sibelius」が有名ですが、学校での合唱や合奏の楽譜を作るなら、「スコアメーカー」はかなり有力な選択肢になりますね。今回の「鍵盤ハーモニカ」のような教育楽器が、フォーマットとして登録されているのが、すばらしい。一般的な音楽ソフトだと、学校で演奏する楽器がリストの中にないことが多いですから。ここだけの話、僕は「鍵盤ハーモニカ」の音色が今まで使っていた音楽ソフトで見つからないので、泣く泣く「ハーモニカ」の音で再生させていました。やっぱ、餅は餅屋やな!音楽教育に合った音楽ソフトは、それ用のやつを使った方が、よろしいですな!というわけで、試用期間が終わったら、たぶん、買います。▼ピアノ伴奏の練習に、動く楽譜はいかが?(「走れ!シベリア鉄道」) (2022/04/10の日記)▼「スーパーマリオのテーマ」カンタン演奏練習動画に字幕を追加♪ (2023/05/27の日記)▼【動く楽譜】鍵盤ハーモニカ2重奏「おどるポンポコリン」公開♪ (2023/05/09の日記)▼鍵盤ハーモニカ奏の「指の動きの見本動画」を作りました♪ (2021/08/29の日記)

2023.07.10

コメント(0)

-

ネットで無料で読める「インクルーシブ教育」関係の論文・文献

これまでいくつかのネット上で無料ですぐに読める「共生共学」「インクルーシブ教育」関係の論文を紹介してきました。ほかにも、この研究を長年されている佐藤貴宣先生より情報提供をいただいております。僕だけが知っているのはもったいないので、ここでシェアさせていただきます。ぜひ、ともに学びましょう!以下、敬称略です。久保田裕斗「小学校における「共に学ぶ」実践とその論理」https://www.l.u-tokyo.ac.jp/~slogos/archive/42/42_kubota.pdf久保田裕斗「小学校における「合理的配慮」の構成過程」https://scholar.google.co.jp/scholar_url?url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/105/0/105_71/_pdf&hl=ja&sa=X&ei=xeuaZOWlJJGM6rQPypipuAc&scisig=AGlGAw_Sunz6yC4Ey5bSaMyurNt8&oi=scholarr武井哲郎「障害の有無による分離に抗する教育委員会の役割」https://www.jstage.jst.go.jp/article/jeas/46/0/46_55/_article/-char/ja/末次有加「保育現場における「特別な配慮」の実践と可能性」https://scholar.google.co.jp/scholar_url?url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/90/0/90_213/_pdf&hl=ja&sa=X&ei=Q_CaZNPtL5GM6rQPypipuAc&scisig=AGlGAw-V-JG6K_7hPNzgp8zOGyCU&oi=scholarr松原崇・佐藤貴宣,2011,「障害疑似体験の再構成―疑似体験から協働体験へ」『ボランティア学研究』11: 85-98.https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F11077873&contentNo=1佐藤貴宣,2013,「盲学校における日常性の産出と進路配分の画一性―教師たちのリアリティ・ワークにおける述部付与/帰属活動を中心に」『教育社会学研究』93: 27-46.https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/93/0/93_27/_article/-char/ja/(「PDFをダウンロード」とかいてあるところをクリックしてください。)佐藤貴宣,2018,「インクルーシヴ教育体制に関する社会学的探究―全盲児の学級参画とメンバーシップの配分実践」『フォーラム現代社会学』第17号 188-201.https://www.jstage.jst.go.jp/article/ksr/17/0/17_188/_pdf/-char/ja原田琢也・中村好孝・高橋眞琴・佐藤貴宣・堀家由妃代,201803,「インクルーシブ教育の到達点―関西圏の実践から」『金城学院大学論集 社会科学編』第14巻第2号 48-72頁.https://kinjo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=985&file_id=22&file_no=1佐藤貴宣,2019,「インクルージョン実践における[排除]の可能性―全盲児の学級参加をめぐる教師の経験とその論理」『教育学研究』86(2): 287-299.https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku/86/2/86_287/_article/-char/ja/(「PDFをダウンロード」とかいてあるところをクリックしてください。)佐藤貴宣,2020,「小学校における指導実践と相互行為フレームからの排除過程―全盲児をめぐるトラブルに見るカテゴリー執行活動を中心に」『龍谷教職ジャーナル』7: 17-33.https://mylibrary.ryukoku.ac.jp/iwjs0005opc/TD32126775(「?本文・要約」と書いてあるところをクリックしてください。)佐藤貴宣,2015,「障害児教育をめぐる[分離/統合]論の超克と社会科学的探求プログラム」https://researchmap.jp/sato-takanori/published_papers/12127809/attachment_file.pdf末岡尚文「普通学校就学運動から見る障害児の意志」https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/49819/files/4410.pdf濱元伸彦「同和教育の集団づくりにおける「共生・共学」実践のライフストーリー ― 一九八〇年代・松原三中の取り組みに着目して」https://kyoto-art.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=311&item_no=1&attribute_id=45&file_no=1二羽泰子「マイノリティに非排除的な学校への変容」https://scholar.google.co.jp/scholar_url?url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/97/0/97_25/_pdf&hl=ja&sa=X&ei=TvOaZLXhDsuLywScvoqIBA&scisig=AGlGAw8cyiEMGtPeBZOlH-k-Xyah&oi=scholarr伊藤駿「インクルーシブ教育研究の論点整理」https://scholar.google.co.jp/scholar_url?url=https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/72908/kbn_14_022.pdf&hl=ja&sa=X&ei=TvOaZLXhDsuLywScvoqIBA&scisig=AGlGAw_UaoJER1yE5mveiKnv_AA-&oi=scholarr鶴田真紀「〈障害児であること〉の相互行為形式」https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/80/0/80_269/_article/-char/ja/(「PDFをダウンロード」と書いてあるところをクリックすると読めます。)↓こちらの本の第2章も、「インクルーシブ教育研究として、とてもお薦め」だそうです!『障害理解のリフレクション 行為と言葉が描く〈他者〉と共にある世界』(編:佐藤 貴宣・ 栗田 季佳、ちとせプレス、2023/3)詳しい内容は、出版社公式サイトを参照ください。「はじめに」の全文を読むことができます。ここを読むだけでも、大変興味をそそられる内容です。▼【紹介】「日本型インクルーシブ教育への挑戦 ― 大阪の「原学級保障」と特別支援教育の間で生じる葛藤とその超克 ―」(ネットで無料で読める論文) (2023/07/04の日記) ▼「インクルーシブ教育」がなぜ必要なのか~『「共に生きる教育」宣言』などから考える その2 (2023/07/08の日記)

2023.07.09

コメント(0)

-

「合理的配慮」がよく分かるテレビ番組(「フクチッチ」合理的配慮 前後編)

「インクルーシブ」関係の投稿を続けています。今日は、そのキーワードのひとつである「合理的配慮」がよく分かるテレビ番組をご紹介NHKの「フクチッチ」で放送されたものです。前・後編に分かれていて、前編の放送はすでに終わっています。後編の放送は、10日の月曜日。前編の放送はすでに、NHKのサイトからいつでも視聴できるようになっています。僕は放送を録画したつもりが、確認してみると「録画予約に失敗しました」になっていて、あせりました。ネットで見られたので、ほっとしています。出演者の尾上さんからリンクをご紹介いただいたこともあり、昨日、無事視聴することができました。「合理的配慮」を理解するうえでのポイントが30分の中に見事に詰まっていました。それでいて楽しく見れる!おすすめです。▼ハートネットTV フクチッチ(27)合理的配慮 前編 https://plus.nhk.jp/watch/st/e1_2023070316060上のリンク先のNHKプラスでの視聴は、7/10(月) 午後8:29 までです。NHK for schoolでも視聴できるので、そちらはたぶんその後も見られると思います。▼「合理的配慮」前編① ~合理的配慮ってなに?当事者のモヤッと体験座談会~ | ハートネットTV「フクチッチ」 | NHK for School▼「合理的配慮」前編② ~合理的配慮の法律ができるまで~ | ハートネットTV「フクチッチ」 | NHK for School学校関係の研修とは違って、社会全体のなかでの「合理的配慮」を扱っています。そのため、「学校での合理的配慮については研修で習った」という人も、この番組を見れば、さらに新しい発見があるのでは、と思います。僕は、7分半が経過したところのBGMで「BAD COMMUNICATION」が流れたところから、一気に心をわしづかみにされました。#B'z世代NHKの方、見事な選曲です。(笑)前編の後半では、「合理的配慮ができるまで」の歴史的経緯にもふれられていました。仙台での「生活圏拡張運動」を、当時の貴重な映像から知ることができました。50年前と今とを比べると、隔世の感があります。「社会に訴え続けていくことで、社会は変わっていくんだな」ということを実感しました。当事者運動について、風間さんが「特別扱いを求めているんじゃなくて、当たり前のことを言っている」と言われていました。これは、ほんとうに大事な視点だと思います。当事者の立場に立ったからこそ、出てくる言葉ですね。ただ、当事者から実際に相談があった時にどう対応するか、というのは、具体的になればなるほど、かなり悩むものです。その難しさも、番組ではクイズを通して、実感することができました。後編のクイズで風間さんは「僕だったら、全部試します」と言っていて、「おお!すごい発想だ」と思いました。そういうのも、アリなんですね。風間さんのことばっかり言ってますが、最後に言われていたことも書いておくと、「考えれば考えるほど豊かになりそう。 たくさん話し合っていきたい」ということも言われていました。「対話」の重要性を凝縮した、見事なコメントです。風間さん、最近、障害福祉関係の番組でよく見ます。「金八先生」に出演されていた時から気になっている方です。いいこと言いますねっ!当事者として出演されていた尾上さんも、いいことを言われていました。まずは、「合理的配慮は、「思いやり」ではない。 同じレストランで、思いやりのある人だったらしてくれて、 そうでなかったらしてくれないということでは、いけない。」という言葉。学校の中でもそうだな、と改めて思いました。学校の中での「合理的配慮」を、担任の「思いやり」にとどめてはいけない、と強く思いました。尾上さんは、「ケースバイケースが、ポイント。 その人の希望がどこにあるか」ということも、言われていました。「合理的配慮」は、その人ひとりひとりに応じておこなうものなので、マニュアル的に対応するのではなく、その人の希望をしっかりと確かめて、個別におこなうことが原則ですね。上に紹介させていただいたように、この番組で出演者がコメントされる、その短い言葉に、大事なことがぎゅっと凝縮されていると感じました。この番組は、長い説明を極力排して、短い言葉でやりとりするなかから視聴者の理解や気づきを促す構成になっているので、学校の授業や研修で視聴するのにも、とてもよさそうです。10(月)に第2回が放送されます。そちらも、楽しみです!

2023.07.09

コメント(0)

-

「インクルーシブ教育」がなぜ必要なのか~『「共に生きる教育」宣言』などから考える その2

前回(▼今の「教育」の根本的な問題とは!? ~『「共に生きる教育」宣言』その1)の続きです。「インクルーシブ教育」がなぜ必要なのかという、根本的な部分に関わる話です。以下の本には、次のようなことが、冒頭に書かれています。『「共に生きる教育」宣言』(堀 正嗣、解放出版社、2022/7、税別1800円)・分けられる子どもの悲しみとか、苦しみとか、恐怖といったものについて多くの人はあまりにも知らなすぎる。鈍感すぎる(上掲書p14より)本書の著述は、著者自身の体験を通して書かれていることだけに、説得力があります。日本は国連から「分離教育であり、やめるべきである」と勧告されたように、「障害がある子のための学校」を別に用意してきました。場合によっては兄弟姉妹で同じ学校に通えなかったり、障害を理由に居住地から遠く離れた学校に通わねばならないといった実態がありました。これは、あきらかに差別であり、当事者の声に耳を傾けて是正していかなければならないことです。地域の学校が地域の子どものためのものであるならば、どこまでも、地域の子どもたちにとってベストなものを、追求していかなければなりません。どのような子どもであっても、受け入れ、いっしょにやっていく覚悟が、「学校」には必要です。そして、そのうえで、前回僕が問題にした「能力」を「評価」するという、今の学校教育の大前提についても、考えていかなければなりません。上掲書の続きのページには、以下のようなことが書かれています。・なぜこのような「関係からの排除」が生じるのでしょうか。 「能力」で子どもを価値づける教育がおこなわれていることが根本的な原因だと私は思います。(p15より)学校教育は「能力」の呪縛に縛られており、なかなか自由にはなり得ません。ただ、「別の観点で子どもを見る教育」が昔からすでにあったことは、知っておかなければならないと思います。僕が今読んでいる次の本などは、「能力」と「学校」についてかなり興味深い考察をしており、オススメです。『学びの本質を解きほぐす』(池田 賢市、新泉社、2021、2200円)上の本はとにかくおもしろくて勉強になったので、また機会を改めて詳しく紹介しますね。今回、このブログを書くにあたって、関連する情報を調べていたら、以下の論文に行き当たりました。僕が以前からよくお名前をお聞きしている方が、どんな実践を学校でされてきたのかが書いてあり、驚きました。▼分離教育システムに抗する実践と社会モデル ――普通学級就学運動における「同一空間・同一教材」「共育」に注目して (藤原良太(立命館大学 生存学研究所客員研究員))昔も今も、目の前の子どもたちのために、「能力」にこだわらずどんな子も受け入れて一緒にやっていこうとしてきた取組があるのですね。大切なことは、ずっと変わらない。新時代の教育を考えるにあたっては、そういった、変わらないものをきちんと受け継いだうえで、さらにその続きを考えていきたいと思います。また、次の資料も、「共生の教育」を考えるうえで、大変参考になりました。▼「共生共育」の思想──1970 年代における子供問題研究会の歴史から── (名寄市立大学 堀智久)以前のブログで大阪の「共生の教育」を報告した論文をご紹介しましたが、今回、東京での「共生の教育」が約50年前にどうであったかを示した別の論文も発見しました。▼1970年代初期の関東の障害児統合教育の始まり (久米祐子、九州大学学術情報リポジトリ「教育基礎学研究」第14号,2016)前も書きましたが、ネット上でこういった貴重な情報が論文としてまとめられていることに、心から感謝を表したいと思います。▼「共に学ぶ教育」とは( 「普通学級での障害児教育」本の内容まとめ2) (2006/07/28の日記)

2023.07.08

コメント(0)

-

今の「教育」の根本的な問題とは!? ~『「共に生きる教育」宣言』その1

「インクルーシブ教育」関係の投稿を、もうちょっと続けます。今読み返した本と、昨日読んだ別の本の内容が自分の中でバチッとつながったので、そのことを書きます。僕が初任の頃には、「障害児教育は教育の原点である」といったことを教わりました。そして、「障害のある子もない子も、同じ場所で共に生き、共に学ぶ」という方向性を教わりました。では、さらにその「教育」の原点をつきつめていくと、何になるのか?「共に生きる教育」についてかなり詳しく書かれている以下の本には、冒頭で次のように書かれています。『「共に生きる教育」宣言』(堀 正嗣、解放出版社、2022/7、税別1800円)・徹底的に子どもの側に立って、愛情をもってありのままの姿を肯定するのか、 能力主義や優生思想の影響を受けて、子どものありのままの姿を認めることができないのか、 このことが根本の問題だと考えています。(上掲書p13より)「上のことと同じことかな」と思った、最近出た本の中の別の表現が、以下のものです。『冒険の書 AI時代のアンラーニング』(孫 泰蔵、日経BP、2023/2、税別1600円)・評価は人から自信を奪ってしまう。 (p182)・「誠実に、心をこめて、相手の良さを認める。」 (p186、デール・カーネギー『人を動かす』の中の言葉)上の本は全くインクルーシブ教育について書かれた本ではないのですが、それだけに、今までの学校教育における「評価」の問題点にふれ、代替案を示されていたことに、大変感銘を受けました。『冒険の書』のp186において、筆者は「評価」に代わるものとして、デール・カーネギーの「アプリシエーション(appreciation)」というキーワードを示されています。「アプリシエーション(appreciation)」には「尊敬」「愛情」「感謝」(p188)という意味があり、他者を評価する代わりにそのようなまなざしで見ることが提案されています。学校教育における「評価」や「能力主義的価値観」は、見直されるべき時に来ています。次回も、『「共に生きる教育」宣言』の別のページを引用させていただきながら、「能力」ということをどう見るのかを考えていきたいと思います。つづきます!

2023.07.05

コメント(0)

-

【紹介】「日本型インクルーシブ教育への挑戦 ― 大阪の「原学級保障」と特別支援教育の間で生じる葛藤とその超克 ―」(ネットで無料で読める論文)

「インクルーシブ教育」について考えを深めたいところ、こんな論文をネットで見つけました。「日本型インクルーシブ教育への挑戦 ― 大阪の「原学級保障」と特別支援教育の間で生じる葛藤とその超克 ―」(原 田 琢 也・濱 元 伸 彦・堀 家 由妃代・竹 内 慶 至・新 谷 龍太朗、2020-03-31)タイトルからして、非常に興味深いと思いました。単なる「インクルーシブ教育」ではなく、「日本型インクルーシブ教育」となっています。「インクルーシブ教育」は世界の潮流であり、世界ではスタンダードになりつつあります。しかし、日本でそのまま外国のまねをしようとしてもなかなかうまくいかない・・・。だからこそ、「日本型インクルーシブ教育」が求められているのです。この論文では、すでにあるその代表的なものとして、大阪の「原学級保障」が具体的に取り上げられています。「原学級保障」とは、支援学級在籍の児童生徒が、通常学級にこそもともとの学籍がある(=原学級)ことを何よりも重視し、通常学級の教室で他の子どもたちと共に過ごし共に学ぶことを保障してきた、大阪近辺で行なわれている取組のことです。この論文では、5人の研究者が5つの学校を継続的に訪問された結果、それぞれの学校での様子を、客観的な視点で報告されています。こういった論文をネットで読める形にしていてくださるのは、とてもありがたい!誰でも下のリンク先にアクセスすれば、無料ですぐに読めますので、ぜひ、ご覧になってください。https://kinjo.repo.nii.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=13&block_id=17&item_id=1123&item_no=1 (金城学院大学リポジトリ内 該当論文のページ)ダウンロードすれば後からでも読めます。PDFファイルなので、Edgeで開けば、本文に部分的に色を付けることもできます。僕は、デジタルでもアナログでも、線を引きまくりました!全部拝読しましたが、自分がやっていることとつながることが、かなりありました。自分がやっている「自分流インクルーシブ教育」と言えるものについて、「こういうのもありなんだよなあ」と知れて、勇気をもらえる内容でした。その一方で、今の日本の学校制度がもつ課題も、かなり明らかになっていると思えました。それはたとえば「硬直性」(p32)などの言葉で随所に語られていました。「日本型インクルーシブ教育」の道は決して平坦ではありませんが、あきらめずに少しずつでも前に進めていきたいと思います。「インクルーシブな学校は、つねに進行している学校である」(p46、ブースとエインスコウの言葉より)▼「共に学ぶ教育」とは( 「普通学級での障害児教育」本の内容まとめ2) (2006/07/28の日記)▼インクルーシブ教育:推進へ法的整備を -豊中シンポ(毎日新聞) (2010/03/01の日記)

2023.07.04

コメント(0)

-

「どんなあなたも みんな好きだから」~「Smile Again」の歌詞より

昨日のブログで、中山真理さんが学校の子どもたちのためにつくられた曲「Great Power」(グレイト・パワー)の紹介をしました。この先生の作られた曲には、ほかにも、名曲がたくさんあります。歌詞が子どもたちの目線でつづられているものが多く、心に訴えかけてくるものがあります。昨日中山真理さんのお名前で検索していたら、次の曲を見つけました。井上あずみさんによる、「Smile Again」です。▼Smile Again(井上あずみ、作詞・作曲:中山真理、アルバム「出会いと旅立ちの歌」収録曲、2007、Apple Music)井上あずみさんは、言わずと知れた、「となりのトトロ」「君をのせて」などの有名なジブリソングを歌われている歌手の方です。その方が、中山真理さんの「Smile Again」を歌われているなんて!この方の声は、この歌にぴったりだと思います。ぜひ、お聴きください。前回の「Great Power」同様、この曲も歌詞があまりにも素晴らしいので、道徳が教科化する前には、この曲を題材にした道徳の授業を考えられた先生がいたものです。井上あずみバージョンでは「アゲイン」を強調して歌われています。僕はずっと「スマイルアゲイン」を続けて「スマイラゲン」と歌っていたので、少し違和感を持ちましたが、なるほど、「アゲイン」を強調する歌い方もありだなあ、と思いました。

2023.07.03

コメント(0)

-

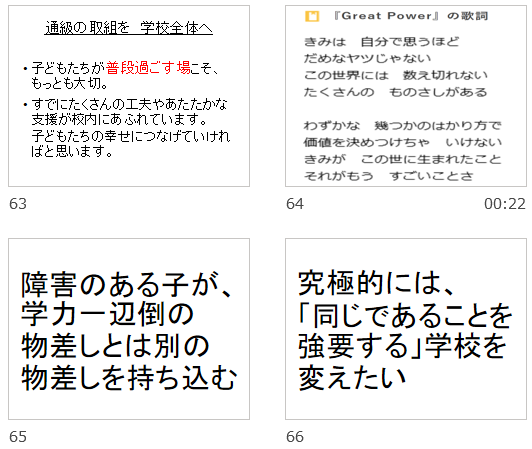

「この世界には数えきれないたくさんのものさしがある」~「Great power」の歌詞より

昨日は神戸で「インクルーシブ教育」についての学習会があり、話をしてきました。内容を詰め込みすぎて、時間を超過してしまったのが、反省点です・・・。今日は、簡単に、そのときのスライドの最後の部分だけ、転載します。最後のほうで「Great power」の歌詞を紹介し、「ものさし」の話をしました。「いろんなものさしが あっていい」という話です。時間がなかったので駆け足でしたが、「Great power」の歌もちょろっと歌いました。最近僕はスライド付きの話を頼まれた際に、歌を入れる傾向が強まっています。当初のスライド案では別の曲でしたが、「ここは、やっぱり、この歌だろう」ということで、「Great power」に。#誰も歌の注文なんてしていない「Great power」は学校の先生である中山真理さんが子どもたちのために作詞・作曲された歌。僕はこの曲が大好きで、前任校の学習会の講師で呼ばれた時も、この曲を紹介し、ちょろっと歌いました。この冒頭の歌詞は、ほんとうにすばらしい。ブログだとリンクを貼り付けられるので、曲が聴けるリンクを貼り付けておきますね。(有料の音源なので、試聴できるのは冒頭だけですが・・・)▼Great Power 同声二部(合唱:音源 ピアノ伴奏+合唱) (東書Webショップ内)↓楽譜は、この曲集に入っています。『Great power 教室から生まれたクラス合唱曲集会・行事の歌』[ 音楽之友社 ]子どもたちのために作られた歌の中には、いい歌がいっぱいあるので、広くいろんな人に知ってもらいたいな、と思っています。「歌付きで話をしていい」という依頼があれば、全国どこでも飛んでいきますので、もしそういうニーズがあれば、お知らせください。▼♪「おそすぎないうちに」~自分のいのちを大切にして生きよう~

2023.07.02

コメント(0)

-

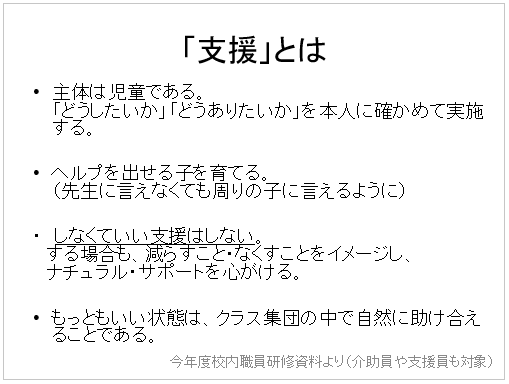

「支援」は、しすぎないこと

今日は、インクルーシブ教育の学習会で話をしてきます。大きくざっくり言うと、「学校での支援のあり方」みたいな話になる予定です。その冒頭で示そうと思っているスライドが、こちら。勤務校の職員研修用に作ったものです。上のスライドで唯一線を引いているところが、「しなくていい支援はしない。」学校には、いわゆる「支援員さん」がおられて、いろいろなサポートをしていただいていて、ほんとうに助かっています。でも、ときに、「べったり付きすぎ」て、依存を生んでしまったり、友達同士でサポートし合うことを阻害してしまったりすることもあります。僕自身も今までに、親切心から「支援を要する子」につきすぎてしまった反省があります。支援をしすぎないことは、ほんとうに大事だと思っています。昨日紹介した本の、昨日の引用ページをめくった続きのところに、こんなことが書いてありました。『生きづらいでしたか? 私の苦労と付き合う当事者研究入門』[ 細川 貂々 ]・どんな問題やトラブルでも その一つ一つは大事な経験の一部なので 簡単に取り去ろうとしないように 心がけています (p54)・べてる的な文化の中で仕事をする専門職は 「何をしないか」を見極めることが大事 (p55)失敗体験を積み重ねすぎてしまって自信をなくしてしまっている子には、成功体験に導いてやることも、必要かもしれません。でも、基本は、子どもには失敗する権利もあるのです。2日前の記事で、クラスに入り込みをして、支援をするという話を書きましたが、その場合に僕が心がけているのは、「離れて見ておく」の比率をなるべく多くすることです。「何もしていない」ように見えるのが、一番いいと思っています。P.S.僕は子どもの頃から大のマンガ好き。子どもの頃に読んだ「奇面組」の中に、次のような言葉が出てきたのを思い出しました。「親切心の逆効果」親切にしたいという気持ちは大切だけど、それが裏目に出ることもあるので、気をつけたいところです。自戒を込めて・・・▼特別支援教育にかかわる標語をつくってみた!▼「インクルーシブ教育」を考えるテキスト『「みんなの学校」をつくるために』

2023.07.01

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- ♪~子供の成長うれしいなぁ~♪

- ☆クライミングロープ☆

- (2025-11-21 22:01:34)

-

-

-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…

- 3~5店舗目 クーポンで帝人の防ダニ…

- (2025-11-22 12:39:13)

-