2008年01月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

おいないの京都最新情報

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】 左京区・一乗寺の狸谷山不動院で一月二十八日、「初不動」が営まれた。「狸谷飲み放題」といわれるがん封じのご利益があるとされる笹酒が、参拝者にふるまわれる。江戸時代中期に修行をしていた僧・木食上人が境内の滝の水を竹筒にくんで病人に飲ませたところ、たちまち病気が治ったという。この故事にちなんで、護摩の火で温めた笹酒が振る舞われるようになったとされる。狸谷不動院は桓武天皇勅願の不動尊を安置したのがはじまり。毎月二十八日が本尊の「不動明王」の縁日で一月は初不動として知られ、家内安全や商売繁盛を願って全国一円から参拝者が訪れ、本堂前では山伏姿の修験者から竹筒に入った酒が竹の杯に注がれ、無病息災を祈りながら飲み干していた。又、「狸谷さん」の愛称で交通安全の神社として、一年中車の祈祷で賑わっている。

2008.01.28

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今 日 の 情 報 : 歳 時 記・催 し・話 題・出 来 事】 上京区・北野天満宮では、承和十二年(八四五)六月二十五日に生まれ、延喜三年(九〇三)二月二十五日に没した菅原道真を偲び、行われる縁日。「天神さん」として親しまれ、二十一日の「弘法さん」と共に毎月開かれる京都の二大縁日で、境内一円に露店が多数並ぶ。その一年最初の縁日を「初天神」と呼び、「終い天神」と共に例月よりも多くの人出で賑わう。又、この時期は受験生の合格祈願で境内は学生さんで溢れている。

2008.01.25

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

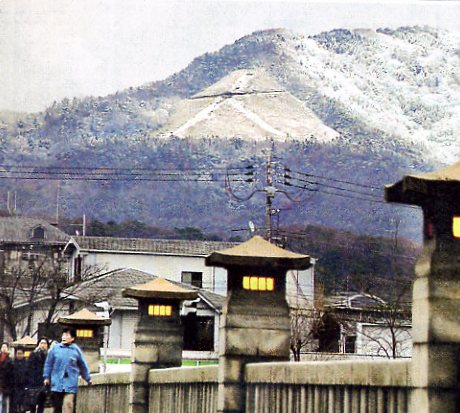

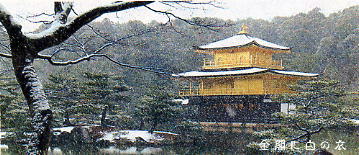

【今 日 の 情 報 : 歳 時 記・催 し・話 題・出 来 事】今朝の京都は今冬一番の冷え込みで、盆地を囲む山々には薄っすらと雪化粧。南区・東寺は延暦十三年(七九四)の平安遷都の時に羅城門の東に開創して、西の西寺(現在は廃寺)とともに平安京の二大官寺の一つとされた。弘仁十四年(八二三)に嵯峨天皇が弘法大師空海に下賜されて、真言密教の道場とされた。三月二十一日に没した弘法大師空海の遺徳を偲び、毎月命日の二十一日に大師堂で御影供法要が営まれる。参拝者は金堂や大師堂にお参りし、線香の煙を体に擦りつけて無病息災を祈った後、今年は、降雪や路面凍結などで、例年より二百軒ほど少ない約千軒の種々雑多の露店が立ち並ぶ「弘法さん」として知られる市が開かれ、品定めを楽しんだ。その一年最初の縁日を「初弘法」と呼び、「終い弘法」と共に例月よりも多くの人出で賑わう。

2008.01.21

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

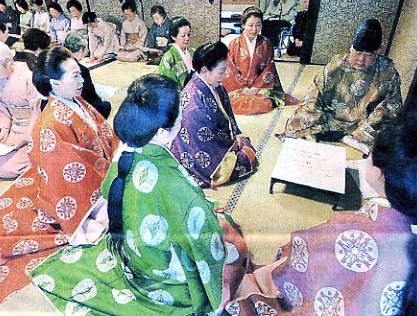

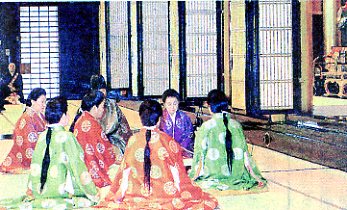

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】 ★平安~鎌倉時代の歌人藤原俊成・定家父子以来の伝統を受け継ぐ歌道の宗家・冷泉家(上京区)で一月十九日、新年恒例の「歌会始」が古式ゆかしくとり行われた。 歌会始は、八百年ほど続く冷泉家の伝統行事。狩衣姿の冷泉家第二十五代当主冷泉為人さんと袿袴姿の女性門人ら約七十人が公家住宅(重要文化財)の座敷の和歌浦の絵の軸を掛けた床の前で「兼題」(今年は梅香)に寄せられた百二十首近くの和歌から九首を選び、狩衣姿の男性や袿袴姿の女性ら七人が、独特の仰揚でゆったりと朗詠、続いて同家で和歌を学ぶ「玉緒会」の華やかなきもの姿の門人らが即興の当座題「雪朝」に移り、全員が即興で初詠みし、和歌の道の精進を誓い、初春の情緒にひたった。 ★伏見区・城南宮で大寒の一月二十日、恒例の釜の湯をササの葉で散らして無病息災を祈る「湯立神楽」が営まれる。 年頭の恒例行事で、一八二三「文政六年」の銘がある直径約七十センチの大釜が置かれ、「天から下された」とされる水を湯立てて行われる。江戸時代中期の元禄年間の大釜も残っており、神事は、少なくともそのころから行われていたと言われる拝殿では祓神楽、灼取りの儀、御幣舞、笹舞を四人の巫女が笛や太鼓の音色に合わせ、扇や鈴を手にのびやかな神楽を披露、悪霊退散、無病息災,願望成就を祈る.本殿前で、巫女が湯気を立てる釜に米や酒を注いだあと、両手に持った笹の束を湯に浸し、左右に勢いよく振りまいた。 周囲の参拝者は頭を垂れて無病息災へ沸き立つ願いを込めて湯がかかるのを待ち受けた。湯立が終わると、神事で用いた笹を持ち帰る人の列ができた。

2008.01.20

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】東山区・八坂神社の境内に古くから疫病除けの神として崇敬され、疫神社(蘇民将来社)というお社がある。一月十九日に「疫神祭」が行われる。この日の早朝に竹の芯の茅の輪を鳥居に据え、粟餅をお供えします。その由来は、八坂さんの祭神・素戔嗚尊(すさのおのみこと)が南海を旅していた際に、巨旦将来に一晩泊めてもらえないかと頼みましたが断られ、弟の蘇民将来に迎えられ、粟餅でもてなされました。みことは蘇民に対してのお礼に、悪疫が流行しても茅の輪を腰に下げれば悪疫除けになると告げました。そのため、蘇民一家は無事であったという故事によるものです。参詣した際にはぜひ輪をくぐって罪や汚れを祓い、今年一年の健康・安泰をお願いしましょう。

2008.01.19

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】北区・上賀茂神社で一月十六日、「武射神事」が行われる。 大的式弓射引初め神事(おおまとしききゅうしゃひきぞめしんじ)とも言われ、平安時代に始まった神事。境内芝生の東側に射場が設けられ、直径約一.八メートルの的の裏に「鬼」と、大書された的が用意される。その的を一人二本ずつ射て悪鬼祓除し、その年の無病息災を祈願する。 烏帽子に狩衣姿の神職達が御幣殿前の芝にて、四十メートル離れた的を射るもので、迫力満点です。武射とは「歩射」から転じたもので、馬に乗らず矢を射るのでこの名がつけられて、これだけ広大な場所での弓の神事はあまりないので、ゆっくり見物できるのが魅力。

2008.01.17

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今 日 の 情 報 : 歳 時 記・催 し・話 題・出 来 事】 ★浄土真宗本願寺派・西本願寺の報恩講で一月十五日、念仏に対する喜びの気持ちをうたった和歌を詠む「御法楽献詠」が催された。 和歌の家で知られる冷泉家当主らが狩衣、袿袴に身を包み、親鸞の前で古式ゆかしい作法で歌を披露をした。 「御法楽献詠」は、古くから宗祖親鸞や本願寺中興の祖蓮如の遠忌法要などで行われていたが、江戸時代後半に途絶えたが、伝統文化の見直しで二〇〇四年、約百年ぶりに復活した。 今年の題は「陽ざし」で全国から百三十首の応募があり、五首の和歌が入選歌に選ばれて、語尾を伸ばす冷泉流伝統の独特の節回しで、阿弥陀堂の親鸞像の前で朗詠され、約千六百人の門信徒らが聞き入った。 ★北区・上賀茂神社で一月十六日、「武射神事」が行われる。 大的式弓射引初め神事(おおまとしききゅうしゃひきぞめしんじ)とも言われ、平安時代に始まった神事。境内芝生の東側に射場が設けられ、直径約一.八メートルの的の裏に「鬼」と、大書された的が用意される。その的を一人二本ずつ射て悪鬼祓除し、その年の無病息災を祈願する。 烏帽子に狩衣姿の神職達が御幣殿前の芝にて、四十メートル離れた的を射るもので、迫力満点です。武射とは「歩射」から転じたもので、馬に乗らず矢を射るのでこの名がつけられて、これだけ広大な場所での弓の神事はあまりないので、ゆっくり見物できるのが魅力。

2008.01.16

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

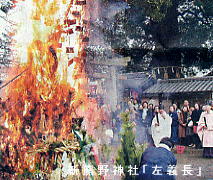

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】★京都市内の各地の社寺では一月十四日、正月飾りや書き初めを燃やす小正月の行事「左義長(とんど)祭」神事が行われる。 東山区・新熊野神社では、約六百年前の室町時代から左義長神事が行われたとされ、境内に高さ約五メートルの笹竹三本を立て、それにしめ縄を巻きつけて左義長を神火でたき上げ、勇壮に舞い上がる炎に、参拝者は無病息災などを祈った。 ★伏見区・日野の法界寺で一月十四日夜、寒中の伝統行事「修正会裸踊り」が行われた。厳しく冷え込んだ境内で、下帯姿になった男達が「ちょうらい(頂礼)、ちょうらい」と勇壮に叫んで体をぶつけ合う。五穀豊穣や平穏無事を祈って毎年元旦から営まれている修正会の結願日に行われ、江戸時代中期から続くとされる。薬師堂で厳かに法要が続くなか、下帯姿の子供達や成人男六十名ほどが国宝・阿弥陀堂を駆け抜けて登場。寒の入りの一番寒い底冷えの時期だけに、その寒さを吹き飛ばす勇壮な踊りは、頭の上で力強く両手を打ち鳴らし、井戸水を浴びた男たちが激しくもみ合って踊ると、体からは白い湯気が上がり、境内は熱気に包まれた。 乳薬師と親しまれる安産・授乳の神様で、裸踊りのふんどしは安産の腹帯として人気がある。裸踊り終了後まかれる「牛王札」も人気で、取り合いになります。

2008.01.14

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今 日 の 情 報 : 歳 時 記・催 し・話 題・出 来 事】★東山区・「御寺」(みてら)の通称がある皇室ゆかりの泉涌寺(真言宗泉涌寺派大本山)は毎年成人の日(今年は十四日)に「京都・泉涌寺七福神めぐり」で、福の神に一年の幸せを祈る新たな気持ちで一年を迎えた参拝者がさらに福を求めて訪れる。泉涌寺の山内には八つの頭塔があり、それぞれ本尊とは別に、七福神の像が祀られている。番外として泉涌寺がまつる楊貴妃観音、新善光寺の愛染明王を加え、「久」に通じる九福と縁起を担ぎ、計九ヶ寺を参拝する。そして本山を巡拝するコースが七福神巡りです。一番札所・・・即成院の福禄寿 南極星の化身とも言われる。二番札所・・・戒光寺の融通弁財天の社 「金銭の融通をして下さる」弁天様。像は伝教大師の作と言われる。三番札所・・・観音寺の恵比須神 海の彼方から漂着した漁神。福の神としても信仰される。四番札所・・・来迎院の布袋尊 弥勒の化身ともいわれ、中国の唐の時代に実存した禅僧。五番札所・・・雲龍院の大黒天 元来はインドの神の別名。台所の守護神。姿から走り大黒ともいわれる。六番札所・・・悲田院の毘沙門天 ヒンドゥー教の財宝の神の別名で仏教では四天王のひとつ。北方守護の 武神。七番札所・・・法音院の寿老人 長寿の神とされる。福禄寿と同一神ともいわれる。番 外・・・新善光寺の愛染明王。 楊貴妃観音。

2008.01.14

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

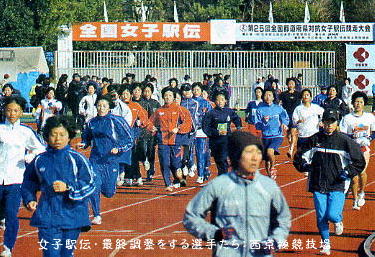

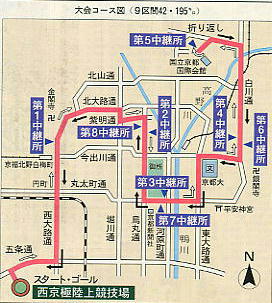

【今 日 の 情 報 : 歳 時 記・催 し・話 題・出 来 事】 ★東山区の妙法院三十三間堂で一月十三日、新成人らが弓道の上達を誓う新春恒例の「通し矢」の弓の引き初めが行われた。 かつて三十三間堂の端から端まで六十六間の距離を一昼夜で何本通せるかを競ったもの。慶長年間に始まったと伝えられ、「三十三間堂の通し矢」とも呼ばれています。全国の弓道者が集まって六十メートルの距離から直径一メートルの矢を競射します。江戸時代に武士が百二十メートル(普通の距離の二倍の長さ)の長い廊下に矢を射通し、腕を競ったのが始まりとされ、京都府弓道連盟と妙法院(三十三間堂)が成人の日の時期に毎年開いている。今年は新成人の男女と一般の部を合わせ、約二千人が参加した。 三十三間堂の西側に特設された射場で、振り袖に袴姿の女性達が、横一列に並んで六十メートル先の的(直径五十センチ~一メートル)を狙って、ゆっくりとした動作で矢をゆがえ、冬の冷気を切り裂くような鋭い矢を二本づつ放った。 ★同じ日「柳のお加持」が行われる。正式には「楊枝浄水供」と呼ばれ、後白河天皇の病が浄水で治癒したことに由来します。浄水に柳の枝を浸してその水を参拝者の頭上に振りかける秘儀で功徳が分け与えられる。特に頭痛に効くという。古くは平安時代に行われ、それによって柳にまつわる伝説が数多く生まれた。 全国都道府県対抗女子駅伝 続 報我が京都が42.195メートルのコースを大会新記録を更新して首位を守り、2時間14分58秒で四年連続十二回目の優勝を果たした。 第一位 京都 2時間14分58秒 第二位 兵庫 2時間17分30秒 第三位 岡山 2時間17分56秒 第四位 宮崎 2時間18分56秒 第五位 神奈川 2時間19分10秒 第六位 福岡 : 第七位 熊本 : 第八位 静岡

2008.01.13

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】 一月十三日午後零時半、スタートを告げる「全国都道府県対抗女子駅伝」は西京極陸上競技場において二十六回目の号砲が鳴り、花火があがる。 世界に、オリンピックに、羽ばたこうとするホープ達には、京の都大路は日本の女子マラソン界をはぐくんできた母なるロードだろう。 今回から「ふるさと制度」が変わったのに伴って、アテネ五輪女子マラソンの金メタリスト、野口みずキ選手や北京五輪を目指す選手も数多く走り、熱戦が期待される。★新春気分もそのままに、九区間になどらえた“数え歌”のような短章でスタート。 一区・いつも輝くランナーの顔。見るものすべてに勇気をくれる。 二区・逃げるぞ追うぞ。駅伝の魅力は抜きつ抜かれつ。 三区・寒い冬にも熱い戦い。冬枯れの都大路が華やいでくる。 四区・呼んでいる。たすきを待つチームメートが見えたら、そらラストスパート。 五区・ゴールを目指す中盤の展開。ここらが勝負の胸突き八丁。 六区・ロードを埋める大声援。ふるさと選手との一体感 (レース直前の調整練習に励む選手達)が忘れられない。 七区・涙流した厳しい練習。苦しいときに思い出せばパワー全開。 八区・ハッとする、かわいい中学生の走りに無限の可能性が見えた。 九区・苦労を忘れるゴールの一瞬。 そこには四十七チームそれぞれに、順位を超えたドラマがあった。果たして今年の展開は・・・ 続き第二便は終了後に発信。

2008.01.13

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今 日 の 情 報 : 歳 時 記・催 し・話 題・出 来 事】伏見区・伏見稲荷大社で一月十二日、新春恒例の邪気を払う「奉射祭」が営まれ、五穀豊穣と家業繁栄を願って神職が神矢を放つ神事。 本殿での祭事に続き、神苑斎場で奉射の儀が営まれた。 「お弓始め」とも呼ばれる同祭は、副斎王が中央から四方に六本の神矢を放って場を清め、大蛇に見立てた長さ約十三メートルの注連縄の中央にある直径約一めーtの的に向かって、神職二人が約十八メートル離れた位置から計四本の矢を交互に放つ。かっては矢の当たり具合でその年の豊凶を占ったとされ、現在では邪気払いなどの神事となっている。 ★上京区・武者小路千家の初釜が一月十二日、家元・官休庵で始まった。千宗守家元が茶室弘道庵で濃茶を練り、京都の政官界、文化界の著名人らをもてなした。濃茶席の床には、今年の宮中歌会始のお題「火」にちなんだ大きな掛け軸「祝融松」が掛けられ、中国の火の神「祝融」が住むという山に豊かに茂る万年の松に、新たな年の変わらぬ栄を願った。 千家元は、昨年好んだ棚、「真青漆柱紅台子」に、青色鮮やかな交趾菊桐紋水指、木地に白菊の模様を置いた炉縁などで晴れの日を演出。「子」年にゆかりの大黒耳鑑付の釜などを用いて、心を込めてお点前した。初釜は十五日までで、約八百人が招待予定。

2008.01.12

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】 ★お正月のお茶の間TV風物詩として全国から注目される、新春の都大路を舞台に繰り広げられる全国四十七都道府県の選りすぐりの女子ランナーが熱走する「第二十六回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会」が来る十三日(日)午後0時半に西京極競技場をスタート。京都から世界に羽ばたく郷里の期待を背負って挑む、地元郷土のヒロインたちに大きな声援を送って上げてください。往復42.195キロのコースで今年もどのようなドラマが展開されるのか楽しみです。 NHK総合テレビ・ハイビジョンで午後0時15分より実況生中継。 八日には北海道チームがトップを切って到着、各代表チームも順次入洛して、競技場から私の住む西大路五条周辺での練習風景にも気迫が見られ、駅伝ムードが漂っています。 ★洛西・長岡京市神足(コウタリ)にある「神足神社」は、桓武天皇が天から降り立つ輝く神の足を夢で見て建てさせ、神足神社と名付けたという伝説がある。 「足の神様」としてスポーツ選手の信仰が厚く、多くの参拝者は「お守り」を授受。 女子駅伝京都府代表チームも優勝を祈願したお守りをつけて一番でゴールできるよう、そのご利益に勇気づけられている 。参考画像は http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html まで

2008.01.11

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】★浄土真宗本願寺派の本山・西本願寺で九日、宗祖・親鸞の遺徳を偲ぶ法要「報恩講」が始まった。同派最大の年間行事で、毎年全国から約千四百人の門信徒が訪れ、阿弥陀堂に念仏の唱和が厳かにこだました。報恩講は親鸞の命日の旧暦十一月二十八日にあたる一月十六日までの八日間行われ、計約六万人の参拝者がある。法要の前に逮夜法要が営まれ、大谷光真門主や導師を務める長男の光淳新門、さらに僧侶と門信徒が一体となり、親鸞が人々の救いを願いつくったとされる念仏賛歌「念仏正信偈」(しょうしんげ)を心を込めて唱えた。★東山区・粟田神社で九日、境内の摂社の「出世恵比須社」の祭礼で、「出世えびす祭」が始まった。祭りの期間中のみ神像が公開される。神像は最澄の作と伝わる。座高約六十三センチの寄せ木作り。ほっそりとした体形と、釣り上げた鯛を胸元に持つ姿が特徴で、室町時代以前に制作されたとされる。出世恵比須社は、幼少期の源義経が奥州に向かう際、源氏再興を祈願したとされることから、家運隆盛や商売繁盛を願う祭りが毎年この時期に催されている。十一日まで。 ★上京区・茶道表千家の初釜が一月十日から家元茶室で始まった。千宗左家元が濃い茶を練り、京都各界の招待者が一椀を飲み回して和やかに新春の風情を楽しんだ。初釜は家元・不審庵内の茶室残月亭と九畳敷で行われ、床には千家再興の基になった「小庵召出状」、九畳敷の床には千宗旦の書などを飾って千家の源流を確かめ合った。千宗左家元が、千家十職の永楽善五郎さんが新調した干支のネズミが宝の袋を担ぐ姿をかたどった水指などを用いて御点前しもてなした。京都での初釜は十四日までで、約千五百人が参加する予定。

2008.01.10

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】真言宗の各派の高僧が国家安泰や世界平和を祈る真言宗最高の儀式「後七日御修法」が一月八日、南区の東寺(教王護国寺)の境内にある灌頂院(国の重文)で始まった。結願する十四日までの七日間、二十一回の法要がある。開祖・空海の進言で、中国・唐の高僧が皇帝のために行っていた儀式に倣い、平安時代初期に宮中で始まった。元旦からは神事、八日から後の七日間は僧侶が仏事で行った名残で「後七日」と呼ばれる。明治時代初期に一時途絶えたが、一八八三(明治十六)年から場所を御所から東寺に移して続けられている。宮内庁から天皇の衣服「御衣」(ぎょい)が灌頂院に届けられ、各派の計十五人の高僧が、真言を唱えながら朱傘を差されて境内を練り、灌頂院に入った。儀式は未公開。参考画像は http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html まで

2008.01.09

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今 日 の 情 報 : 歳 時 記・催 し・話 題・出 来 事】 ★北区・上賀茂神社で一月七日、正月に白馬を見ると邪気がはらわれるという故事にちなむ「白馬奉覧神事」が営まれる。神職が神前に七草粥を供えて祝詞が奏上されると、白い神馬が現れる、これは祭神の御覧を仰ぐためで、神馬に大豆を与えて国家安泰や家内安全を祈願する神事。白馬総覧は宮中で一月七日に行われていた白馬節会を模して神事化した。普段は近くの京都産業大学の馬術部で飼育されている白馬「神山号」が、この日は境内の神馬舎で参拝者に公開される。 ★新春香る 底冷えの厳しい京都・花街で裾引きの正装、頭には稲穂のかんざしを挿した舞妓、芸妓が各歌舞練場に日本髪に黒紋付き姿で、あでやかに着飾って勢揃いして、今年一年の技芸向上を誓う恒例の「始業式」が一月七日、四花街(祇園甲部・祇園東・先斗町・宮川町)の各歌舞練場で行われた祇園甲部では昨年の売花奨励賞や、技芸が優秀な舞芸妓、成績優良のお茶屋の表彰式が行われた。式に続き、京舞井上流家元の五世八千代さんがお祝いの地唄「倭文」を舞い初めた。 「おめでとうさんどす」「おたのもうします」の挨拶が交わされ、決意を新たにし、お茶屋の女将さんからお神酒などをいただいて新年をことほいだ。先斗町では「梅の栄」、宮川町ではその年の勅題に合わせた舞などを舞い初めとして披露される。(上七軒は一月九日に行われる。) ★茶道裏千家、古儀茶道藪内家、小川流煎茶の各家元で一月七日、京都各界の人々を家元がもてなす初釜式が始まった。上京区・茶道裏千家「今日庵」では午前よりい家元茶室「咄々斎」(重文)で「初釜式」が始まり、十三日までの七日間続き約三千人が招待される。千宗室家元が正親町天皇の「松の歌」の掛け軸と長く垂らした結柳が飾られた床の前で、干支始めの子年にちなんで千利休のサインがある小槌を披露、千宗室家元が濃茶を練り、招待客をもてなし新春を楽しんた。十六日からは東京道場でも催される。古儀茶道藪内家の点初式は、籔内紹智家元が、小間の茶室「燕庵」で、同家が茶道師範を務める浄土真宗本願寺派の主賓に濃茶をふるまった。広間・緝煕堂(しゅうきどう)での薄茶では、えとの子にちなんだ家元初削りの茶杓「福俵」や千利休好みの「袋棚」などを用いてもてなした。点初式は九日まで。東京、福岡でも催される。小川流煎茶は、三清庵小川後楽堂で初煮会が行われた。茶席の床には、中西耕石の軸が掛けられ、ロウバイや紅白のツバキが飾られて新春の雰囲気。伝来の宜興(ぎこう)の大茶瓶を用いて茶を煎じ、えとの子が描かれた茶碗に丁寧に注ぎ分けた。参考画像は http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html まで参考画像は http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html まで

2008.01.07

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今 日 の 情 報 : 歳 時 記・催 し・話 題・出 来 事】★左京区修学院の赤山禅院で一月五日、今年一年の無事を祈る恒例の「八千枚大護摩供」が営まれた。全国から集まった信者が不動真言を唱える中、比叡山千日回峰行を達成した大阿闍梨らが、雲母不動堂内の護摩壇でさまざまな願いの書かれた護摩木を燃え上がる炎に投じた。大護摩供は、災いを除き、幸福を招く清めの儀式で、毎年この日に行われる ★華道家元池坊は一月五日、初春を祝う「初生け式」が六角堂のある家元道場や池坊本館で催された。 全国から十一歳から九十七歳の門弟約千四百人が家本道場や池坊本館に集まり、専永家元と由紀次期家元の指導を受けながら、緊張した面持ちで伝統の正月の花を生け、今年一年の華道の精進を誓った 今年の専永家元は、「好日」と題して春に先駆けて咲くマンリョウ、ネコヤナギ、レリアカトレアを使った伝統の生花に、初春の喜びを表現した。

2008.01.05

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】左京区・下鴨神社では一月四日、新春恒例の「蹴鞠初め」が行われた。王朝装束をまとって古式ゆかしく白い鹿皮の鞠を蹴る蹴鞠は、中国・殷時代の雨乞い神事が起源とされ、国内では平安時代以降に宮中で流行、鎌倉時代には武士や庶民の遊戯として広まった。 六名から八名が一座となって、相手が受けやすいように優雅に蹴り続ける。 神社本殿前に設けた約十五メートルの鞠庭に色鮮やかな水干や烏帽子姿の装束を身に付けた八人が輪になり、「アリ」「アヤ」「オウ」の掛け声と共に見事な足裁きで鞠を蹴り上げ、初蹴りを奉納する。 ※飛鳥井流、難波流などの流派がある。京都御所の小御所北側に、「蹴鞠の庭」がある。参考画像は http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html まで

2008.01.04

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

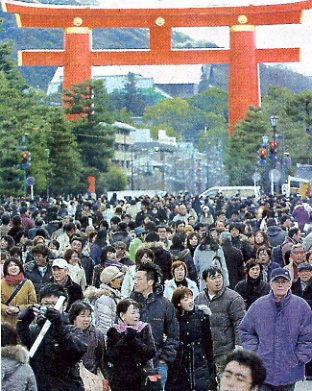

【今日の情報 : 歳時記・催し・話題・出来事】★東山区・六波羅密寺では正月三が日、結び昆布と小粒梅を若水でいれた煎茶「皇服茶」が毎年、振舞われる。京都に疫病が流行した折、空也上人が薬茶をふるまったことに始まる。村上天皇も服したことから「皇服茶」の名称が付いた。京都では「大福茶」と言って、各家庭でも行われている。★京都は元日から激しい冷え込みとなり、ぴりりと冷え込んだ新春を迎えました 。 正月の京都は各社寺への初詣から始まりますが、何と言っても伏見のお稲荷さん詣りです。(私は月詣りをしております)。全国に約四万あると言われる稲荷大社の総本社で、京都における最も古い神社の一つであり、古くから五穀豊穣、商売繁盛の神として朝野の崇敬を集め、参拝者は絶えることがなく、一年中全国から多くの参拝でに賑わいます。特に正月三ヶ日の伏見稲荷大社では初詣客が参道から本殿まで長い列を作り、大晦日から三日までの人出は推定で伏見稲荷大社:二百七十万人、全国で四位の人・人・人でひしめき合った。 【伏見稲荷大社について一言】 創建時代は不詳で定かではないが和銅四年に秦伊呂具が稲荷山の三ヵ峰に三社を創祀したという。秦伊呂具が餅を的にして矢を射ったところ、その餅が白鳥になって山の峰に飛んで行き、そこに稲が生えたので、イナリの社名になったと伝わる。平安遷都後、稲荷信仰の中心的存在となった。また、天長四年(827)空海が東寺の塔材用として、神材を伐ったことから真言宗と結びつき、益々繁盛した。 本殿...五間社流造り、檜皮葺きで明応三年(1494)の建築で、唐獅子牡丹唐草などの桃山風彫刻が施されている。 御茶屋...御水尾天皇から下賜された茶室で仙洞御所から移された。屋根は入り母屋造り、桟瓦葺き、書院造りの建物。 ★東山区の八坂神社で一月三日、新春恒例の「かるた始め」が行われ、古式ゆかしい王朝絵巻さながらの優雅な催しに大勢の参拝客が楽しんでた。今年で三十七回目。百人一首ができた京都でかるた文化の伝承をしようと催している。 会場になった境内の能舞台には、水干姿の童子、童女や、紅袴に子袿姿の古式ゆかしい衣装を纏ったかるた姫が二十二人、二人ずつ向かい合い、百人一首の札を取り合う「初手合わせ」(歌の上の句を読み上げると、かるた姫らは「はいっ」と声をあげながら床に並べられた下の句の札を取り合う)を行った。参考画像は http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html まで

2008.01.03

コメント(0)

-

おいないの京都最新情報

今年も京都を愛する京都人¨おいないの京都最新情報¨のタイトルで、私の拙い京都情報をお知らせいたしますので、京都に興味・関心のある方はご笑読下さい。 ホームページ パブリック http://web.kyoto-inet.or.jp/people/oinai/ プライベート http://www.hpmix.com/home/oinai

2008.01.02

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1