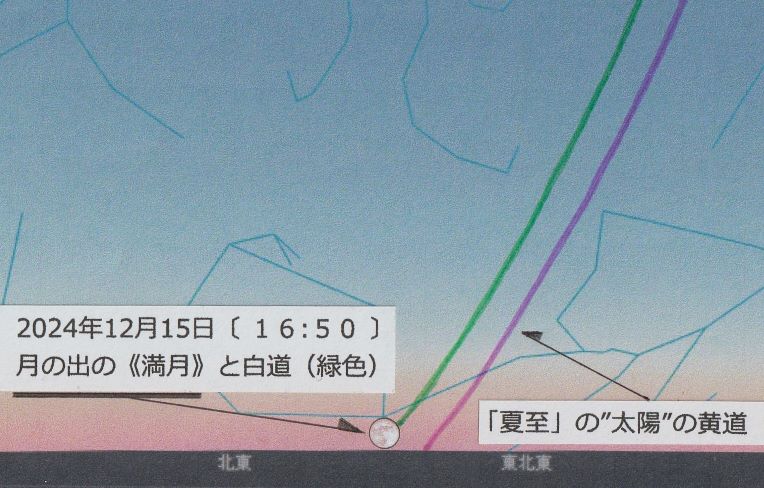

(※山口県の”月の出”の時刻は16:40頃だが、上図では満月 の下端が地平線に接する状態で作図している。観測地点から見て東北方面に山岳がある場合、 ”月の出”は自ずと遅くなる。/満月の時刻は18:03頃)

そこで、なぜ今月の《満月》が特別なのかと言えば、 月の公転軌道の約18.6年周期において、最も 「高い月(※1)」の ”極大期(※2)の満月”が昇る日が【 2024年12月15日(日曜日)】だからである。

(※1)月の運行の”極大期”において、〔冬至〕に近い”満月”は〔夏至〕 の日の出方位よりも約3°北から昇り、夏至の太陽より天頂に近く高いところを巡るので「高い月」と言う。

(※2) 地球から見た”月の軌道”は、太陽の運行と月の満ち欠けの規則性により、約18.6年周期で高低が変化する。その周期において”北限の満月”が最も高く昇る時期を「極大期」と言う。

興味深いことに近年、この約18.6年周期という月の運行の”極大期”において、上記の最も「高い月」の《満月》が昇る精確な方位を、明確に意識して建造された”弥生時代の建物群”が確認されたとのことだ。

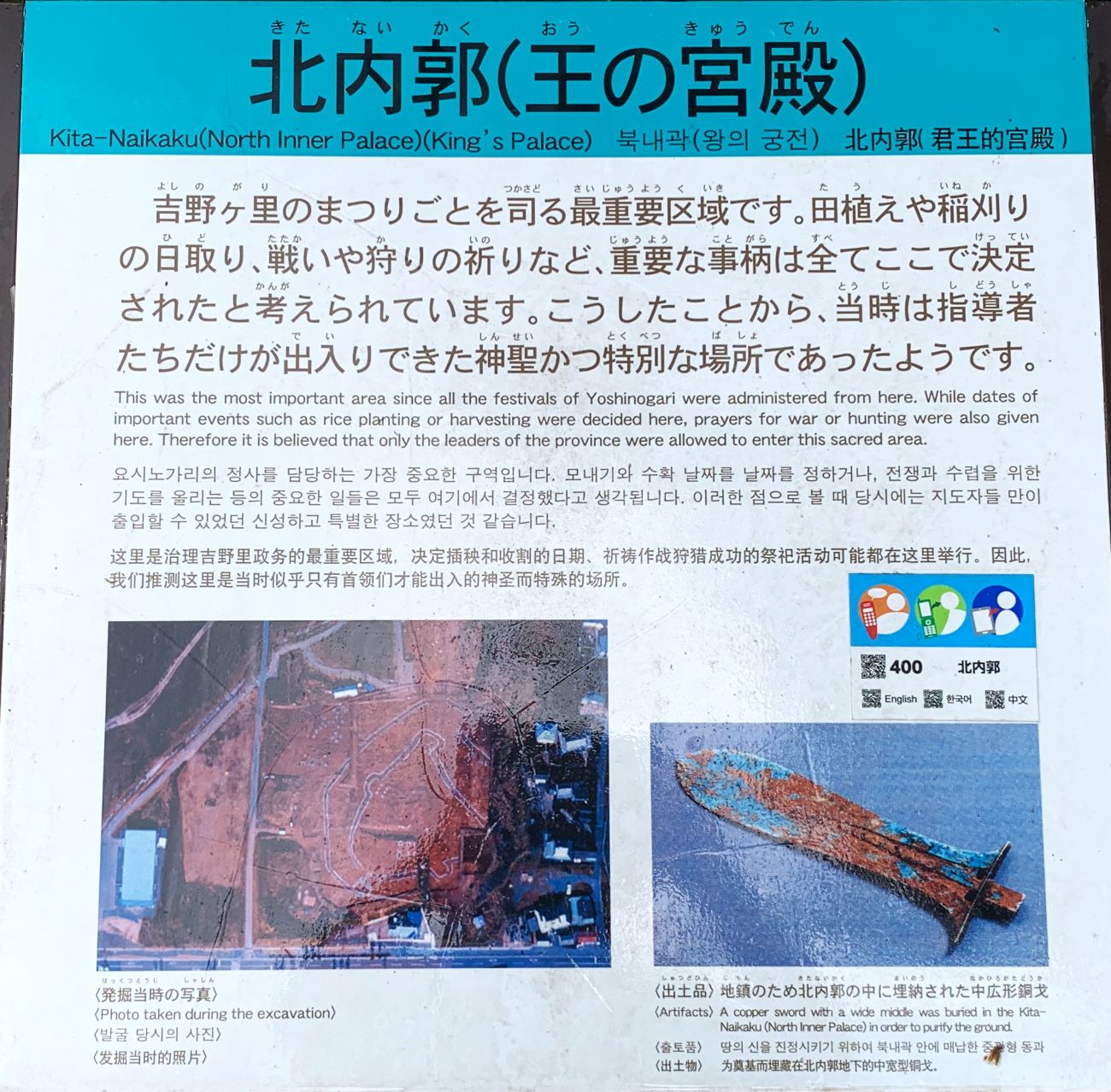

(※)「北内郭」とは、吉野ヶ里環濠集落の祭祀儀礼の中心地であり、祭祀を中心に様々な儀礼が行われていた場所のこと。そこで下の画像は、今年の8月に久しぶりに訪れた当遺跡の「北内郭」の入口にあった解説板を撮影したものだ。

上記の北條教授を中心とする研究グループは、天体観測や地文測量等の先端技術を駆使し、「北内郭」にあった”主祭殿”を中心とする六棟の建物が、すべて約18.6年周期という「月の運行」の”極大期”における《満月》の月の出を指標として建造されていることを確認できたことから、上記の内容が判明したそうだ。

そこで上の画像は、「北内郭」の内部に林立する建物群を、ひときわ大きな「主祭殿」を中心に撮影したものだ。

あの「卑弥呼」が活躍した時代と重なる三世紀前半(弥生時代後期)の、”吉野ヶ里遺跡”の最重要な施設となる「北内郭」において「主祭殿」を中心とする主要な建物群が「月の運行」を基盤に綿密に設計され建造されたか思うと、まさに感慨一入である。

加えて「北内郭」に存在した建物群は、主に「月」の移動から”時”を計測し”暦”を作成する場所であったことを意味することから、この「北内郭」で行われた”祭祀”は主に【月信仰】だったと認識できるということだ。

古代より「月」は”生命の根源”とされ、特に《満月》は生命力が満たされた状態と考えられてきた。その《満月》から降り注ぐ”生命力”の拝受を願う人々が、「月」への祭祀儀礼を行っていたのであろう。

この吉野ヶ里遺跡の「北内郭」は、そうした「月」を祭祀する舞台だったと考えられる。

ここで今回の記事を俯瞰してみると・・・

古代日本人は「月」の運行を注視しており、特に約18.6年周期で訪れる”極大期”の「 高い月(北限の満月)」の月の出を重要視してきた形跡を、日本を代表する弥生遺跡である吉野ヶ里遺跡の

「北内郭」に見出すことができた。

この「月の運行周期 」の約18.6年は、

「伊勢神宮」において20年に一度建て替えられてきた「式年遷宮」の基盤にあった周期と推測できるそうなので、その意味においても今年12月15日の《満月》は、全国の神社で『大祭』が斎行されるに相応しい特別な祭祀日といえるのではないだろうか・・・。

もし以上の見解に共感される方は、個々人の心中に希望の光を灯しつつ、これからのより良い未来を展望すべく、この度の目出度い『北限の満月』を、共に寿ぎたいものである。

折しも12月14日(土)・15日(日)は、佐賀県の 「吉野ヶ里歴史公園」

にて、第10回「考古天文学会議」が開催(詳細は末尾画像)されるので、興味のある方は参加されてみてはいかがであろう。

◎関連動画・・・ 卑弥呼が見た星空…高く昇る満月の謎に迫る

☆関連資料・・・ 「吉野ヶ里遺跡と夏の天の川説の謎」 …雑誌「歴史人」3月号より

ふたたび”列島中央部”への旅路(7)

PR

サイド自由欄

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー