2014年05月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

5月のおしゃれ手紙:青年皇族の公務ってなに?

高円宮妃久子殿下の次女、典子女王殿下のご婚約が内定したと発表した。典子さまは25歳。お相手は、出雲大社禰宜(ねぎ)・祭務部長を務める千家国麿(せんげくにまろ)さん(40)=島根県出雲市=で、千家家は代々出雲大社の宮司を務めている。宮内庁によると、典子さまは平成19年4月、久子さまとともに出雲大社を参拝した際、千家さんと初めて出会い、その後交際を深められてきた。23年3月に学習院大文学部心理学科を卒業された。 女性の方は、まだ25歳と若いが男性は40歳。古くからの家の跡継ぎとして、40歳までには結婚したかったのではないかなと思う。女性は、大学を卒業後、「皇族としての公務を果たしたいから」と結婚を先延ばししていたのだそうだが、結婚以上に大切な公務とはどんなことだったのだろうと素朴に思う。■書きのこしたネタ■*ニコニコ動画*ダウントン・アビー*「大阪人の格言」*警察のポスター*上地島・・・パナリ、アラグスク、*小浜島・・・漂着ごみ*古井戸、石垣、言葉、は行とパ行*理系の姫*渡し舟*西行寺*娘の引っ越しの荷物が多いことと簡素な引っ越し*街で見つけたデザイン。*白虎隊の歌*「君をだいて」*「とっさの方言」*からほり御屋敷再生複合ショップ「練」*近つ飛鳥*近つ、遠つ*キラキラネーム*和泉市の美術館*もっと緑が欲しいのだ!(駐車場)*みどり学*あさぶら*小説「アーレンガート」*「北極星」*アルミ缶エコ*江戸時代、和歌山の防災意識*子供と春の花と桜■2014.5月に見た映画■*相棒3*テルマエ・ロマエ2*ワレサ連帯の男*パリ、テキサス*世界の果ての通学路*愛と哀しみのボレロ*WOOD JOB!(ウッジョブ)神去なあなあ日常・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.31

コメント(0)

-

ミナトの本屋、限定復活!

■海文堂■は1914年6月1日、船舶や港湾関係書籍の海事専門書店として開業。70年代以降は一般書の取り扱いが増えた。併設のギャラリーは、地元出身の画家らの発表の場として活用され、若手芸術家を育んできたが、活字離れによる経営難が続き、昨年9月末、99年の歴史に幕を下ろした。「100周年には、店を愛した仲間で集まろう」。当時の店員らが目標を掲げたのは閉店の翌月。神戸市内の出版社「くとうてん」や古書店「トンカ書店」のスタッフら有志で、今年2月に100周年に向けた実行委員会を結成し、かつて海文堂の社長を務めた島田誠さん(71)が経営するギャラリーで記念展覧会を開くことにした。 展覧会のタイトル「99+1」は、「海文堂が築いた99年に、神戸を愛する人々の力を加え、新たな一歩を踏み出す」との思いを込めて、くとうてん社長の鈴田聡さん(51)が付けた。会場では、海文堂が包装用に使用していた帆船のイラスト入りのブックカバーのほか、店員が手作りしていたフリーペーパーや店頭の写真を紹介。切り絵作家・成田一徹さんをはじめ、海文堂を描いた美術家6人による記念ポストカード計3000枚も1枚100円(6枚セット500円)で発売する。また、会期中の土日は、ファンとの交流の場として、カフェもオープンする。かつて海文堂ギャラリーで作品展を開いた画家の絵画約30点も展示・即売。売り上げは、元店員・平野義昌さん(60)が執筆中の海文堂書店を巡る人々の回顧録の出版費用に充てられる。元店長の福岡宏泰さん(56)は「100年目前で閉店したのは本当に悔しかった。展覧会に足を運んだ人が、神戸に根付いた本屋の歩みを知り、その文化を受け継いでくれたらうれしい」と話している。 ■正午~午後7時(3、10日は午後6時、11日は同4時まで)。■入場無料。■問い合わせはギャラリー島田(078・262・8058)へ。私はこの本屋さんに行ったことがないのだが、来年もイベントをやってもらいたい。本当は、本屋さんを復活してもらいたい。■ほんまに日記■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.30

コメント(0)

-

WOOD JOB!(ウッジョブ)神去なあなあ日常★林業

■WOOD JOB!(ウッジョブ):あらすじ■少年よ、大木を抱け。チャランポランな性格で毎日お気楽に過ごしていた勇気(染谷将太)は大学受験に失敗。彼女にもフラれ、進路も決まらないという散々な状態で高校の卒業式を迎える。そんな時、ふと目にしたパンフレットの表紙で微笑む美女に釣られ、街から逃げ出すように1年間の林業研修プログラムに参加することを決意。だが、ローカル線を乗り継いで降り立った神去(=かむさり)村は、携帯電話の電波も届かない“超”が付くほどの田舎。鹿やら蛇やら虫だらけの山、同じ人間とは思えないほど凶暴で野生的な先輩のヨキ(伊藤英明)、命がいくつあっても足りない過酷な林業の現場……。耐えきれずに逃げ出そうとしていたところ、例の表紙の美女・直紀(長澤まさみ)が村に住んでいることが判明。留まる事を決意するが……。休む間もなく訪れる新体験、野趣溢れる田舎暮らし、底なしに魅力的な村人に囲まれ、勇気は少しずつ変化してゆく。果たして、勇気と直紀の恋の行方は?そして、勇気は無事に生きて帰れるのか!?■『ロボジー』■■ハッピーフライト■の矢口史靖監督が、三浦しをんのベストセラー小説を映画化した青春コメディ。染谷将太扮するダメダメな都会育ちの青年が、田舎の町での林業研修プログラムに参加した事で、町の人々とのふれあいを通して、一人前の男に成長していく姿がつづられる。伊藤英明が厳しい先輩、長澤まさみがヒロインを演じる。 矢口史靖監督の映画は、面白いという先入観で見に行ったら、期待を裏切らない面白い映画だった。林業は、きつい、苦しい、職業。その林業を面白い映画にするなんて、やっぱり矢口史靖監督はスゴイ!ちゃらいを絵にかいたような、男の子、勇気(染谷将太)は大学入試に失敗する。彼のことだから、高校時代に頑張って勉強をしていなかったのだろう。おもしろかった所など沢山あるが、箇条書きに。 ●ヒルにかまれたり、マムシを捕まえてマムシ酒に、鹿をさばいて、鹿肉の刺身、マムシのかば焼き・・・。私は絶対に無理!!●林業の男たちの技術。チェーンソー使い、枝うちのために、大木に登る、大木に登る時のためのロープ結びなど職人技だ。努力とか忍耐とか絶対にしたことがないような勇気(染谷将太)だったが、林業に携わる男たちの技術に感動し、大木を倒す時の感動に少しずつ変わっていく。●自然への敬意。山に入る時に、酒と塩で清める。また、山に入ってはいけない日というのを決めている。勇気(染谷将太)は、山に入る皆が、手を合わせている時にも、心ここにあらずという感じだった。しかし、慣れるにしたがって、自然に自分のためのオニギリを半分に割って供えていた。以前、里山保全で炭焼きをするために、木を伐っていたことがあるが、その時もシーズンの最初は、酒と塩で清めていた。●未来を見据える。大木を売ると大金が得られる。そのことを知った勇気(染谷将太)は、「全部、売っちゃいましょうよ!」と言う。すると山主は、「この山の木を全部売ったら、次の世代は、どうするんだ。その次の世代は、どうするんだ?だから、おれたちは、次の世代のために木を植えなければならない」という。大木は、山主が植えたものではない。彼の先祖が植えたもの。そして、彼が植えた木は、彼の知らない所で伐られ使われるのだ。自分のためにだけでなく、未来を見据えたこの視点こそ、全ての仕事に必要なのではないかと思う。 映画の中で、きこり達がうたう歌がある。田植え唄などのような労働歌だ。それを主人公が歌い始め、きこり達も一緒に歌うという場面は、このこは、この村にも、この仕事にも、この人たちにも慣れたなと思わせる場面だった。■先人 木を植えて、後人 その下に憩う(中国の古いことば)■WOOD JOB!(ウッジョブ)=GOOD JOB!・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.29

コメント(0)

-

昔語り:毎日が父の日

父は、小柄で痩せていた。右半身が不自由だったが、普段は忘れているくらいに、皆と同じように働いていた。私が中学校2年生の夏休み、一家で岡山県から兵庫県・龍野市に引っ越してきた。今から半世紀以上も前になる。慣れない土地で、慣れない仕事に、父は必死で働いた。母も同じ仕事をしていた。仕事から帰ると、「ああ、しんどい」と言って父は、毎日、倒れこむように畳にうつぶせになった。「ちょっと、休んで・・・」と母は父を気遣って言った。母も同じように働いているのだから、疲れているのだろうが、手を抜かない父の仕事ぶりにせめて、家ではゆっくりとと思っていたのだろう。私は、母を手伝って晩御飯の支度をした。支度が出来ると、母は「晩御飯の用意が出来たよ」と父に声をかけた。父は「まず、子どもが先で、それからでいいから」と言う。母は、「あんたが、一番先じゃ、えれえ目(大変な仕事)をしているのに・・・」とゆづらない。「そんなら、いただこうか・・・」と父。風呂も食事も、いつも父が一番先にと母はいう。父は子どもの進学を考えて、岡山の田舎から龍野市に引っ越してきたというくらいの子煩悩な人だから、いつも「まづ、子どもたちに・・・」と言っていたが、母はそれを許さなかった。私たちも、母に賛成だった。父がどれだけ疲れているか、私たちのためにどれだけ、働いているかを知っているからだった。「ありがたい!毎日が父の日じゃ・・・」と父はよく笑っていた。父は私たち子どもと母を、一番に思い、母は、父と私たちを一番に思い、私たちは子どもは、父と母のことを一番に思った。皆がみんなのことを思っていた家族は、貧しいけれど、幸せだった。あの頃の我が家は、毎日が父の日で、母の日で、子どもの日だった。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.26

コメント(0)

-

琵琶湖・多景島(たけしま)めぐり

5月20日(火)、日帰りバスツアーで滋賀県に。■しんあさひ風車村のルピナス園■の後、ランチ。そして、琵琶湖・多景島(たけしま)めぐり。多景島行き連絡船で約20分。 多景島(たけしま・たけいしま)は、琵琶湖の島。竹島・武島(たけしま)とも。元は島内に竹が多く自生していることから「竹島」といっていたが江戸時代に荒神山から土を運び植林した。 木が成育すると島を眺める方向によって多様な景色に見えることから多景島と呼ばれる。 無人島だが上陸することが出来る。船をつける場所には、フジの花がきれいに咲いていた。 フジの花の咲く船着き場から上陸する。 近くにある狭い階段、ここからも海に降りれるのだろう。 両がわは海という狭い道。 そんな狭い道に生えている植物の中に、沢山の卵が・・・。なんの鳥だろう、ここは小動物などがいないので安全なのかな?琵琶湖には、琵琶湖にしか生息しない魚がいる。この島の周辺のみに生息する固有種とされ、環境省のレッドリストで準絶滅危惧に指定されているカワニナの一種タケシマカワニナ は多景島に因んだものだそうだ。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.23

コメント(0)

-

花に恨みはないけれど:ルピナス

5月20日(火)、日帰りバスツアーで滋賀県に。行き先は、■しんあさひ風車村のルピナス園■と琵琶湖多景島(たけしま)、その間に、ランチという行程。私は、今回まで「ルピナス」という花の名前を知らなかったが、穂のような花。ピンク、黄色、紫、白・・・と色とりどりの花畑は、美しい。しかし、しかしである。春に咲く花は、梅、水仙、桜、タンポポ、スミレ、レンゲ、そして菜の花ではないのか・・・。なんで、ルピナスなのか分からない。蒸し暑いのが苦手な花をなぜ、日本に植えるのか分からない。それに、風車まであって、ここはオランダか!!。。・゚(´□`)゚・。日本人ってどうしてこうも、外国の景色の真似をするのだろう。 まわりには池があるし、小川らしきものが残っている。 よく見ると、小川には水があり、セリが生え、両がわは、石垣。外国の真似をするよりも、半世紀前まであった、小川の復元をと望む。春にはセリが生える、レンゲ、タンポポ、クローバが岸辺を覆う。小川には、メダカやカエルが泳いでいる。夏にはトンボも飛び、子どもが小川に入る。そんな小川の方が魅力的だ。素敵な風景に、ドラマの撮影場所になったりして・・・。「来月は、ルピナスに代わって、ショウブの花が咲きますのでまた来てください」とガイド氏。花に恨みはないけれど、こういう外国のサルまねの花は、トホホである。■花に恨みはないけれど:とっとり花回廊■■花に恨みはないけれど:桜■■花に恨みはないけれど:水仙■■花に恨みはないけれど■■ルピナスとは■北アメリカ西部を中心に、南アメリカ、南アフリカ、地中海沿岸に200種以上が分布します。花後に枯れる一年草もしくは二年草、毎年花を咲かせる多年草、低木になる種があります。 基本的に 蒸し暑いのが苦手で比較的冷涼な気候を好みます。ラテン語で狼を意味するルプスに由来すると言われています。やせた土地でも堂々と侵入し、土地を荒廃させる植物と考えられおり、それを狼に重ね合わせたためされますが、はっきりした根拠はありません。また、ギリシア語で悲哀を意味するルーペに由来する説もあります。これはマメ(タネ)がとても苦く、噛んだときに悲しい表情になるところに由来するとされます。 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.22

コメント(0)

-

海の堺 陸の今井:今井を歩けば

*「海の堺 陸の今井」*「大和の金は今井に七分」*「金の虫干し玄関まで」*「今井千軒」*「今井札」などと堺と並び称された■今井町に行ってきた。■今井町は戦国時代が今に残る町。この古い町並の外周には環濠跡を現在に残している。今は、水も少なく町を守るという機能はないが、ここにもっと水を入れて、子どもたちの天国にして欲しい。 ここも環濠あと。今井町で一番有名な、今西(いまにし)家住宅の横にある。大きな家なので写真に撮りにくいが黄色い花の咲いている横が今西家。今井町の西にあるから今西家なのだそうだ。現在の今井町には今西家住宅と同様に外壁を大壁で包んだ古い町並が続いているが、これは寺内町今井の町造りが完成した江戸初期から中期・末期に栄えた今井町の町並の形態が現在まで残されてきた。道も敵が攻めて来た時のためわざとまっすぐにしない工夫がしてある。このようにして、自衛していたのだ。今井町の町の普通の家の間取りは、「店の間」、「店奥」、「おうえ」、「納戸」とよばれる。店の間は、通りに面していて、文字どうり、売り物を「見せ」ていたのだろう。この他にも土間や奉公人のための2階もある。納戸は、物置と考えられがちだが、大事なものを納めるところ。そして、主人の寝室でもあった。それゆえに、敷居が一段高く作ってある。「敷居が高い」の語源はこれからだそうだ。 町をあるけば植木鉢が目につく。一緒に行った、植物好きの友人と、「これいいわ~」などと喋りながら歩く。 この建物は、明治時代のもの。今井には珍しく、和洋折衷。屋根は、銭湯のように、「唐破風」というまるみをおびた作り。外から見たら日本なのだが、中に入ると、洋風。役場だったというが当時は、ハイカラだったのだろう。窓なども美しい!!前もって、連絡すれば、1000円で観光ボランティアが頼めるので、もう一度ゆっくりと見てみたい。■アクセス:JR桜井線:畝傍駅 近鉄橿原線:八木西口駅■ボランティアについては■ここ■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.21

コメント(0)

-

戦国時代が今に残る今井町でお茶を!

重要伝統的建造物群保存地区、略して重伝建(じゅうでんけん)。戦国時代が今に残る今井町は重伝建(じゅうでんけん)に指定されている。5月18日(日)今井町で町おこしの■今井町並み散歩■というイベントがあるというので友人と出かけた。今井町(いまいちょう)は、奈良県橿原市の北西方に東西に長く位置している町。中世戦国時代の町並みが残っており重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。東西600m、南北310m、大体長方形の地形で東西南北を方眼状に道路を配し、その地形や街路の形状は町造りの始められた頃からの形状がほぼ残っている。今井町は、戦国時代の茶人、*今井宗久*が生まれた町でもあるだ。 **今井宗久** - Wikipedia今井 宗久(いまい そうきゅう、永正17年(1520年) - 文禄2年8月5日(1593年8月31日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての堺の商人、茶人。父は出羽守宗慶の三男。子に今井宗薫。名は兼員、初名を久秀、通称を彦八郎のち彦右衛門。号は昨夢庵寿林。屋号は納屋。薙髪の後に宗久と名乗った。千利休・津田宗及と共に茶湯の天下三宗匠と称せられた。■今井宗久相関図■ 有名な茶人にあやかってかイベントのテーマはお茶?奈良は茶がゆでも有名。かまどで焚いた茶がゆが食べられる。しかも普通のかまどとは少し違ってこのかまどは、土間に穴を掘ってそこにかまどを作っている。米も水もお茶も全て奈良産。奈良漬に梅干し、デザートはもちろん、器も全て奈良で焼いたものを使用しているという凝りよう。ほうじ茶で焚いたお粥をお昼に食べたが美味!! 茶席もあったが、ここは時間の関係でパスした。今井町のことは20年くらい前から聞いていたが、はじめて。予想以上に、町なみが残っていたので、いつかゆっくりと行ってみたい。 ■アクセス:JR桜井線 畝傍駅 近鉄橿原線 八木西口駅・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.20

コメント(0)

-

黒部・立山一泊旅行:雪の大谷ウォーク

4月27日(日)■黒部ダム■からケーブルカー、ロープウェイを乗り継いで、室堂へ。室堂の標高は2450m。ちなみに、黒部ダムは1470m。2000mを超える室堂には、4月の終わりにも、まだ雪が残っている。私たちも珍しいが、外国(台湾か)の人は珍しいのだろう。写真屋さんが記念写真を撮る場所でポーズを作っていた。写真屋さんは、「ソーリー、ソーリー、THIS IS プライベート」とかなんとか言って、その場をどけるように言った。私たちの記念写真を撮らなければならないからだ。その人たちには、英語が分からないので、何度も言っていた。やっと、どいてくれた写真屋さん、喜んでいるところに、夫がひとり座わった。「ソーリー、ソーリー」と写真屋さんは、夫に。( ̄m ̄*) 無事、記念写真を撮って、雪の大谷ウォーク。立山連峰の玄関口、室堂から始まる雪の大谷ウォークは4月始め頃より、10数台の除雪車を使い、必死の除雪でなしえた大自然の中での驚異です。標高2390mのこの付近は4月といってもまだ真冬の様相です。気温もすぐマイナスになる自然環境がきびしい所です。人間と機械の力で道を開き、バスを上げ、多くの人達がこの大自然を簡単に満喫できる事は素晴らしい出来事と思います。それにしても、日本人は、里山を生活の場とし、高い山には、聖なるものを感じて、恐れさえいだいていたのではないのか。いつの間にか、なんのためらいもなく高い山に登っている自分を少しさめた目でみた。■雪の大谷ウォーク■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.19

コメント(0)

-

黒部・立山一泊旅行:黒部ダムの電力のゆくえ

映画ネタが続いたが、話を■黒部・立山一泊旅行■に戻す。4月27日(日)、朝、長野県のホテルグリーンプラザを出て、富山県にある黒部ダムへ。ホテルからバス。バスを降りてトロリーバスに乗り換えるのだが、その駅前の売店には、雪よけのためのサングラスを売っていた。中年の女性が達者な中国語(たぶん)で客に応対しているのには、ビックリ。黒部ダムの総工費は建設当時の費用で513億円。これは当時の関西電力資本金の5倍という金額である。作業員延べ人数は1,000万人を超え、工事期間中の転落やトラック・トロッコなどによる労働災害による殉職者は171人にも及び、いかにダム建設工事が苦難を極めたのかがうかがえる。さて、黒部ダムに到着したが、私は黒部ダムが、関西電力のものだとは今回の旅行まで知らなかった。中部電力のものだと思っていたのだ、地理的に。夫は「福島の原発でも、東北電力では、なく東京電力なんやからな・・・」と言う。黒部ダムを作る時には、多くの人が犠牲になった。地元の発展のためとゆうならいいが、遠い関西人のためというのを彼らは知っていたのだろうか。4月も終わろうというのに、黒部ダムの水は氷が少し残っていて、山肌は、雪も残っている。夫とは別行動してひとりで、ダムの上を歩いた。あちらもこちらも外国語だらけ・・・。「日本語が聞きたい・・・」とすれ違う若い男性2人連れがいっていた。黒部ダム(くろべダム)は、富山県中新川郡立山町、黒部川水系黒部川に建設されたダムである。ダムに貯えられた水を利用している発電所が黒部川第四発電所(黒四)であることから、黒四ダム(くろよんダム)と呼ばれることもある。黒部ダムの建設はそのスケールの大きさと困難さから「世紀の大工事」と呼ばれるほどでした。それも納得の186mの高さ。大きさも迫力も国内最大級であり、日本一の高さを誇ります。■黒部ダムHP■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.18

コメント(0)

-

愛と哀しみのボレロ★大河ドラマ

■愛と哀しみのボレロ■愛よ響け、魂よ踊れ!★1936年モスクワ。ボリショイバレエ団のプリマのオーディションで惜しくも敗れたタチアナ(リタ・ポールブールド)は、その帰りぎわに、選考委員のボリス(ジョルジュ・ドン)に声をかけられた。それをきっかけにやがて二人は結婚するが、スターリングラード攻防戦でボリスは戦死。残された幼い息子セルゲイを育てながら、タチアナはバレエを続けた。両親の才能を引きついでボリショイ・バレエ団の名ダンサーに成長したセルゲイ(J・ドン二役)は最高の人気を得るが60年のオペラ座の公演を機に西側に亡命。母のタチアナは再婚し、モスクワでセルゲイの成長を見守る。 ★1937年、パリ。人気を集めるキャバレエ“フォリー・ベルジェール”のバイオリニスト、アンヌ(ニコール・ガルシア)は、演奏中、ピアニスト、シモン(ロベール・オッセン)の熱い視線を感じる。やがて結婚した二人は幸せに酔いしれるのもつかの間、ユダヤ人であったためナチのパリ占領で収容所送りとなる。乳のみ子を抱いて列車に乗った二人は、赤ん坊だけは助けたいと、ある駅で列車の外に赤ん坊を置いていった。シモンはガス室で死亡し、終戦を迎えて無事に救出されたアンヌは、シモンを失った悲しみをふみ越えて、昔の仲間と作った音楽隊で地方を巡りながら置き去りにした子供の行方を探す。その子供は、捨てられた後に、その土地の牧師のもとで育てられ、ダビッド(オッセン二役)と名づけられ成長していた。彼はアルジェリア戦争に参加し、除隊した後、パリで作家として成功。精神病院に入っていた生みの母アンヌと奇蹟の再会を果たす。★同じパリ。ナイトクラブの歌手エブリーヌ(エヴリーヌ・ブイックス)は、パリに来ていたナチの軍楽隊長カール(ダニエル・オルブリフスキ)と出会い、彼の子を宿すが、敵に身を許した卑しい女と蔑まれパリを追放され故郷で子供を産む。私生児として祖父母に育てられたエディット(ブイックス二役)は、パリに出て貧乏暮しをしながらショウガールになり、やがてTVのニュース・キャスターになる。エディットの実の父であるカールは、1938年、ベルリンでヒトラーの前でベートベンを演奏し認められてパリでの軍楽隊長としての仕事を終え、ベルリンにいる妻マグダ(マーシャ・メリル)のもとに帰るが、愛児は戦死していた。戦後指揮者として成功した彼は、妻と共に、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場で米初演を果たすが、ユダヤ人によるチケット買い占めで、観客わずか二人という屈辱を味わう。 ★1939年、ニューヨーク。人気ジャズミュージシャン、ジャック・グレン(ジェームズ・カーン)は、ヨーロッパ戦線に参加後、アメリカに戻って妻で歌手でもあるスーザン(ジェラルディン・チャップリン)を交通事故で失う。娘のサラ(チャップリン二役)は、親の血を受けて同じく歌手として成功し、息子ジェイソン(カーン二役)はサラのマネージャーになる。 そして、81年、パリ。トロカデロ広場には、多くの観客がつめかけ、今からはじまるユニセフ・チャリティ・コンサートを息をのんで待ちわびていた。TVの進行役はエディット。踊り手はセルゲイ、歌うのはサラとダビッドの息子パトリック(マニュエル・ジェラン)。運命の糸にあやつられるようにこれらの芸術家たちが、今、一同に会して、一つの曲ラベルの“ボレロ”のもとに結集されるのだった。ヘルベルト・フォン・カラヤン、グレン・ミラー、ルドルフ・ヌレエフ、エディット・ピアフの四人の国籍の違う音楽家たちをモデルに彼らの1930代から現代に至る波瀾に満ちた愛とさすらいの人生を描く。製作・監督・脚本は「夢追い」のクロード・ルルーシュ、撮影はジャン・ボフティ、音楽はフランシス・レイとミシェル・ルグラン、振付はモーリス・ベジャール。冒頭と最後に、セルゲイ役のジョルジュ・ドン(ルドルフ・ヌレエフがモデル)が踊るラヴェルの「ボレロ」が圧巻!!また、世界的ダンサーとなったセルゲイ(ジョルジュ・ドン)がパリのオペラ座で踊る姿は、必見。■ジョルジュ・ドンHP■物語は、1930年代から1980年代という大河ドラマ。舞台は、NY、ベルリン、モスクワ、パリ。どの家族もみんな戦争で大切な人を失ったり、子どもと生き別れたりと悲しい思いをしている。あまりに出てくる人が多いので■相関図■が必要かも。見ながら、パリのバレエ公演後、ソ連から亡命するセルゲイは、ヌレエフかもと思って後で調べたらやっぱり。オペラ座、凱旋門、白鳥の小径などパリの名所がいっぱい。■「ボレロ」■をニコニコ動画で見たら、ジョルジュ・ドンを見て、江頭、江頭、えがちゃん・・・。江頭、言うな!!( ̄▽ ̄)ラヴェルの「ボレロ」、オリンピックで■羽生結弦■に踊ってもらいたい。(^-^)■第2回TUTAYA発掘良品祭 ■・・・・・・・・・・・・

2014.05.17

コメント(0)

-

「顔面遊園地」ナンシー関 消しゴムの鬼@梅田ロフト

人類初の消しゴム版画家、史上最強のテレビウォッチャーにして稀代のコラムニスト。テレビに映った顔から万事を見抜き、幾千のコラムと幾千の消しゴムを掘りたおした。映った限りは見逃せないぜ。鬼の達見がこの世から失われて、12年。 見えるものしか見ない。そして見破る。ましてや彫る。「顔面遊園地」ナンシー関 消しゴムの鬼 4月25日(金)~5月25日(日)最終日は午後6時閉場 5階 ロフトフォーラム YouTube以前の流れて消えるテレビから、映った本人も自覚できない失態をつまみだし、面白がり方を示した圧巻のコラム。これしかない一言で射抜く、消しゴム版画。本展覧会ではのこされた生ハンコや原稿などを展示、年月を経て、その見破りがどれほど的確であったかがわかるものも数多い。ナンシー関は頼れる門番だった。その目とカッターで整理されれば、鬱陶しい有名人も、ダメな番組も、ろくでもない世の中すら笑える。楽しめる。ナンシー関の偉業がひしめく遊園地へようこそ! ■期間:4月25日(金)~5月25日(日) ■会場:5階 ロフトフォーラム (梅田ロフト)■入場料:大人300円(税込)/小学生以下無料 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日は午後6時閉場 映画の待ち時間に「「顔面遊園地」ナンシー関 消しゴムの鬼」という催しをやっていたので、さっそく見た。私は、亡くなってから、はじめて本を読んだ。今回展示されていた消しゴム版画の中に、谷亮子について、「いつか国会議員になる」と言っている。冗談だったのか、谷亮子は本当に国会議員になった。鋭い彼女の眼力では、本当に分かっていたのだろうか?ナンシー関がもし今生きていたら、■羽生結弦■のことをどういうだろう。聞きたくもあり、こわくもあり・・・。ここからは、以前書いたもののコピー。■ナンシー関■「似顔絵のハンコをかく、コラムニスト」くらににしか知りませんでした。 年末の29日、図書館の閉館30分前に飛び込んで、偶然目の前にあったのが「ナンシー関大全」。 内容は、*松田聖子の両手握手*仕切り能力にかげりが・・・久米宏*やっと自分の進むべき道を見つけたか。ここへきての工藤静香ヤンキー解禁。*「一番よかったチームには飯星景子さんの方から壷と数珠がもらえます」ビートたけし。*「タモリ」を凝視するコージー富田*もっと素敵になりたがる片岡鶴太郎に鼻白む。*なぜ、木村拓也は鼻をすすりあげるのか。 等々、テレビにうつる芸能人をきりまくりエッセイ。それが見事に的を得ていて、笑いながら納得してしまう。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.16

コメント(0)

-

世界の果ての通学路★命がけ

■世界の果ての通学路:あらすじ■僕らの希望をつなぐ旅。★ケニアのジャクソンはサムブル族の11歳の少年。まだ見たこともない飛行機のパイロットになって、世界を見ることを夢見ている。長男でしっかり者の彼は毎日、6歳の妹サロメを連れて、ゾウやキリン、シマウマなど野生動物が出没するサバンナを小走りで、15km、2時間かけて学校に通う。毎年、4、5人の子どもがゾウの襲撃によって命を落とす。両親は2人が無事に学校に通えるよう、毎朝お祈りする。★アルゼンチン、アンデス山脈の人里離れた牧場で暮らす11歳のカルロス。6歳から馬に乗ってパタゴニアの山々や美しい平原を通り、18kmの道のりを1時間半で通学する。今は5歳下の妹ミカイラと一緒だ。2人が乗る馬のキベルトとは大の仲良しで、石ころだらけの崩れかけた道を進めるのも、変わりやすい山の天候をものともせず通学できるのも、冷静沈着なキベルトのおかげだ。カルロスは愛する故郷に貢献できる獣医を目指している。★3000m級の山が連なるモロッコのアトラス山脈の中心部、イムリル谷近くの辺境の地に生まれたベルベル人の少女、ザヒラ。12歳の彼女は、家族のなかで初めて学校に通う世代で、字が読めない祖母や両親は、医師を目指す彼女を全力で応援している。ザヒラは全寮制の学校“アスニの万人のための教育”に通っている。毎週月曜日の夜明けに起き、友達のジネブ、ノウラと一緒に22kmの道を4時間かけて歩く。金曜日の夕方、3人は同じ道を歩いて家に帰る。★インド・ベンガルの13歳の少年サミュエルは、未熟児で生まれたため足に障害がある。そこで、2人の弟が急ごしらえのオンボロ車椅子に彼を乗せて、1時間15分かけて4kmの道のりを通学する。近道しようと川を渡れば車輪が砂にはまって立ち往生したり、人通りの多い道で車輪が外れて動けなくなったり、3人は毎朝トラブルの連続だ。しかし、彼らは困難も貧乏も笑い飛ばす強い絆で結ばれている。サミュエルは、同じような障害をもつ子供を助けるために医者を目指している。ケニアのサバンナをはじめ、アルゼンチン、モロッコ、インドの道なき道を何時間もかけて通学する子どもたちを追ったドキュメンタリー。監督は、「マサイ」のパスカル・プリッソン。2013年ロカルノ映画祭正式上映作品。アンリ・ラングロワ賞2014ドキュメンタリー賞、セザール賞2014ドキュメンタリー賞受賞。ケニアのマガジ湖の近くで、野生動物を題材にした映画のロケハンをしていたら、遠くから3人の若いマサイ族の若者が走ってきた。呼び止めると、彼らは夜明け前に家を出て、丘や湖を越え、2時間も走って学校に通う途中だという。最年少の子は誇らしげに石版やペンを見せてくれた。そして、「遅刻するから」とすぐに走り去ったんだ。ショックを受けた私をそこに残してね! 私はとても感動した。私自身が世界を旅するために学校を中退したからかもしれない。それまで私は旅先のサバンナや森で彼らのような子どもに多く会ってきた。だけど、僕はその日まで、子どもたちが勉強のために偉業を達成しているなんて思いも寄らなかった。その時、命の危険を冒してでも勉強に打ち込む子どもたちを主人公にしようと、この企画がひらめいたんだ。 あなたは信じられますか。毎日往復30kmの通学路を、たった4時間で駈け抜ける兄妹がいることを。 『都会に暮らす親にとって、これ以上、シュールな現実はない。 学校へ送り出す朝、神へ切なる祈りを捧げる親と、 あまたの危険を避けながら、道無き道を行く子どもたち。 学校へ着くことそのものが、まるで奇跡のような・・・小さな胸に宿す、大きな夢だけが頼りだなんて!ここには、厳しくも、成長することの煌めく尊厳がある。 これが、お伽話でないことを肝に銘じます。』内田也哉子/文筆業、sighboat 信じられないような、通学路。アフリカの兄妹は、危険な動物は、粗末なサンダルを履き、道なき道を行く。手には、水の入った大きなボトルと動物を追い払うためなのか、棒を持って!!ゾウがいると分かると進路を変える。ゾウに追いかけられると、必死に走って逃げる。命がけの通学なのだ。11歳の兄は、前日、学校に着て行く服を洗う。しかも、洗濯は泉を自分で掘るところからはじまるのだ。泉から湧いて出た水で洗濯をし、ボトルに2つの水を汲んで家に帰る。この2つのボトルは、通学の時に持って行く。その他にも、彼は炭焼きの手伝いをする。11歳ながら、スコップの使い方は、大人顔負けだ。だいたい、人間の歩く速度というのは、時速4キロといわれている。だったら、片道15キロなら、約4時間かかる。しかし、この兄妹は、往復30キロを4時間で歩く。粗末なサンダル、道なき道、危険な動物たちに気を配りながら・・・。オリンピックなどでは、陸上競技などは、黒人が有利だ。特にマラソンでは、アフリカ人が絶対的な強さをみせる。それは、毎日の生活がトレーニングのようなものなのだ。ケニアの11歳の少年ジャクソン君は優秀なのだそうだ。彼は、将来の夢を英語で答えていた。「飛行機のパイロットになりたい。高い所から、高い山を見たりしたい。」彼は、まだ飛行機を見たことがない。しかし、君なら、パイロットどころか、宇宙飛行士にだってなれる!!ケニアの少年以外にも、3人の子どもが通学している姿が・・・。どの子も、一歩間違えば、命を落とすような毎日だ。彼らが、もっと安全に、学校に行けるように出来ないものだろうか・・・。ケニアの11歳の少年と同じ歳の孫にも見せたい。日本中、いや世界中の子どもや大人が見るべき映画だ!!・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.14

コメント(0)

-

パリ、テキサス★空白の4年間

■パリ、テキサス:あらすじ■4年前、なにがあったのか?砂漠を一人の男がさまよっている。汚れた放浪者のようなその男は、砂漠の中のガソリンスタンドで氷を口にし、そこでついに倒れてしまう。その男、トラヴィス(ハリー・ディーン・スタントン)はどこから来て、どこへ行こうとしていたのか。なぜ何もしゃべらないのか。搬送された先の病院の医師(ベルンハルト・ヴィッキ)は身分証明書も持たない男の所持品であった1枚の名刺に書かれた先に電話した。弟だった。トラヴィスは4年前に失踪していたのだった。前々から見たいと思っていた映画「パリ、テキサス」!!冒頭のシーンからすごい。木も草も生えていない、誰も住んでいない、砂漠地帯をひとりの男が歩いている。片手に水の入った瓶を持って・・・。しかし、その瓶も空になって・・・。それでも男は、歩いて行く・・・。なぜ、男はこんな所を歩いているのか・・・?ガソリンスタンドで倒れて命拾いし話しかけられても無言。なぜ男は口をきなかいのか?ポケットにあった電話番号に連絡すると男の弟が迎えに来る。弟にも無言。しかも弟の話では、彼は4年間行方不明だった。しかも、彼の妻と息子がいるらしい。家族を残して、いったい何をしていたのだ?なぜという思いが、私を映画の中に引きづり込む。映画の最後の方で、男が失踪の理由を語る。この映画は、ミステリー仕立てなロード・ムービー。音楽もいい!!前、■バグダッド・カフェ■を見た時、人の住んでいない所にある、ガソリンスタンドを見て、アメリカって、こんな所にも人が住むのかとびっくりしたが、今回の方がすごい。草木の生えていない所には、私はすめないわ・・・。それにしても、男の妻役の、ナスターシャ・キンスキーの美しさよ!!■第2回TUTAYA発掘良品■★『パリ、テキサス』 (’84年:西ドイツ/フランス)監督:ヴィム・ヴェンダース/出演:ハリー・ディーン・スタントン ロードムービーを語る上で避けては通れない80年代を代表するヴェンダースの名作■テアトル梅田■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.13

コメント(0)

-

ワレサ連帯の男★ポーランドの英雄

■ワレサ連帯の男:あらすじ■「時に私たちは、自由のために闘わなければならない。」1980年代初頭のポーランド、グダンスク。レーニン造船所で電気工として働くレフ・ワレサ(ロベルト・ヴィェンツキェヴィチ)の家に、イタリアから女性ジャーナリスト、オリアナ・ファラチ(マリア・ロザリア・オマジオ)が取材に訪れる。ワレサは、1970年12月の食料暴動の悲劇を語り始める……。物価高騰の中、労働者の抗議行動を政府が武力鎮圧。ワレサは両者に冷静になることを叫び、検挙された際、公安局に協力するという誓約書に署名を強いられる。ワレサと妻ダヌタ(アグニェシュカ・グロホフスカ)は、アパートで質素な生活を送っていたが、この事件以降、歴史的転変期の真只中に深く関わり、ワレサは次第に類まれなカリスマ性と政治的感性を発揮していく。 恥ずかしながら、私はワレサという人をよく知らない。しかし同じ時代を生きたものとして、知らないというのはいけないと思い映画で知ることにした。ワレサが活躍した時代は、1970年代から1980年代。私は、1970年の前半に結婚したが、その時には、洗濯機は全自動だった。(当時は、全自動はまだ珍しかったけれど・・・。)しかし、ワレサの家の洗濯機の絞り機は、なんと手廻し!!ポーランドがいかに貧しい国だったかということが分かる。■ワレサの歴史■*1980年8月、彼はレーニン造船所のストライキ指導部のトップに。「連帯」委員長として自由と権利のために戦う反体制の象徴になる。*1981年12月、戒厳令布告直後、ワレサは住宅から連れ去られ、1年間の軟禁生活を強いられる。*1982年11月、ソ連のブレジネフ書記長が死去。その直後、ワレサは軟禁から解放され、グダンスクで民衆の熱狂的な歓迎を受け、再び運動に身を投じていく。*1983年10月、ノーベル平和賞を受賞、出国を許されないワレサに代わり、ダヌタがノルウェイで行われた授賞式に出席、スピーチを行った。奥さん、美人。*1989年、政権側と反体制である「連帯」、カトリック教会が参加した「円卓会議」で、ワレサたちは勝利する。1989年11月9日、東西ベルリンの壁が崩壊。その6日後、ワレサはアメリカ・ワシントンの米国議会に招かれ、スピーチを行う。大統領なみの扱いを受けている。彼のような指導者になるには、どうしたらいいのかとイタリアから女性ジャーナリストが聞くと「腹をくくること」といっていた。他には、先見の明、ユーモアのセンス、何事にもこだわらない人柄と、バランス感覚、人を魅了する演説などなど必要なことは多いだろう。そしてなにより正義感!!貧しいポーランドだけれど、人々は連帯してストライキをすることが出来た。日本は、今、ストライキは、おろか組合すらない。映画の中では、有名な「ワルシャワ労働歌」が流れなかったが、ストライキの時に歌わないのかな?■ワルシャワ労働歌 VARSHAVIANKA ■【作詞】ヴァツワフ・シフィエンチツキ【作曲】グルジシャノフスキー【ロシア語訳詞】KRZHIZHANOVSKIJ GLEB MAKSIMILIANOVICH【日本語訳詞】鹿地 亘 暴虐の雲 光をおおい敵の嵐は 荒れくるう ひるまず進め 我らが友よ敵の鉄鎖をうち砕け自由の火柱輝かしく頭上高く燃え立ちぬ今や最後の闘いに勝利の旗はひらめかん起て はらからよ ゆけ闘いに聖なる血にまみれよ砦の上に我らが世界築き固めよ勇ましく■You tube■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.11

コメント(0)

-

七十二侯:蚯蚓(みみず)出(い)ずる

◎蚯蚓(みみず)出(い)ずる◎5月10日~14日土の中で眠っていた蚯蚓(みみず)がにゅろにょろとはい出してきます。置きっぱなしだった植木鉢をひょいとあげてその下の土を掘り起こすと元気よく出てきます。蚯蚓(みみず)はものをむしゃむしゃ食べて体の中を通し、土を肥やす大事な仕事をしてくれます。苦手な人もいるでしょうけど、蚯蚓(みみず)のいる土といない土では豊かさが全く違います。(略)■ミミズ(蚯蚓)は■、環形動物門貧毛綱(学名: Oligochaeta)に属する動物の総称。目がなく、手足もなく、紐状の動物である。名称は「目見えず」からメメズになり、転じてミミズになったとも言われ、西日本にはメメズと呼ぶ地域がある。メメズという言い方、何回も聞いたことがある。冗談ぽく言う場が多いが、昔は本当に「メメズ」と言っていて、その名残なのだ!!私も含めて、人間は、花の美しさのみを尊ぶけれど、その下で働く小さな命にもっと見直すべきなのだ。 日本の四季には七十二もの季節、すなわち「七十二侯」があります。それは一日一日を、愛おしく、大切に、慈しみながら過ごしてきた日本人の豊かな季節感。 七十二侯のうつろいに寄り添いながら楽しむ、 古くて新しいくらし、はじめてみませんか。■くらしを楽しむ七十二侯■◎4月4日~8日◎七十二侯:玄鳥至る(つばめきたる)◎3月5日~9日◎蟄虫(すごもりむし)戸を敬(ひら)く◎2月24日~28日◎霞(かすみ)始めてたなびく◎1月11日~15日◎水泉(しみず)温(あたた)かを含む・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.10

コメント(0)

-

第2回TUTAYA発掘良品祭

レンタル大手のTSUTAYAは、知る人ぞ知る映画を復刻する「TSUTAYA発掘良品」で手掛けた名作を劇場で上映する「第2回 TSUTAYA発掘良品映画祭」を東京と大阪で、3月から5月にかけて開催することを発表した。前回は大阪のみで行われた試みで、東京開催は初となる。TSUTAYA内外の100人の映画通が、「面白い」ことだけを基準に選んだ作品の復刻、再発売に取り組む「TSUTAYA発掘良品」企画。2010年7月のスタート以降、廃盤などによってなかなか観ることがかなわなかった作品なども「再発見」されており、幅広い年齢層の映画ファンから支持を集めている。■第2回TUTAYA発掘良品■ 優れた作品を復刻してきた「TSUTAYA発掘良品」から、派生した「TSUTAYA発掘良品映画祭」は、昨年、テアトル梅田にて初開催致しました。 開催後、多くのお客さまからご好評の声を頂き、本年度はテアトル梅田・ヒューマントラストシネマ渋谷にて開催決定! 第2回となる今回は、“名作”の中より、選りすぐりの9本の映画を上映いたします。この機会に、ぜひ劇場にて名作映画の数々をお楽しみください。 皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。■【開催日程】2014年5月3日(土)~5月23日(金)■料金:当日一般、1100円、3回券2400円■【上映作品】★『愛と哀しみのボレロ』 (’81年:フランス)監督:クロード・ルルーシュ/出演:ロベール・オッセン 4つの家族の30年目の邂逅と、ジョルジュ・ドンのボレロの舞に涙する★『穴』 (’60年:フランス)監督:ジャック・ベッケル/出演:マーク・ミシェル 原作者の脱獄経験を元にした、息が詰まるほどの緊張感を生み出す脱獄映画の傑作★『オール・ザット・ジャズ』 (’79年:アメリカ)監督:ボブ・フォッシー/出演:ロイ・シャイダー ミュージカル嫌いにこそ観て欲しい、ボブ・フォッシーの鬼気迫る傑作★『カストラート』 (’94年:イタリア/フランス/ベルギー)監督:ジェラール・コルビオ/出演:ステファノ・ディオニジ 禁断の方法で美声を手に入れた至高のカストラート、ファリネッリの数奇な運命★『蜘蛛女のキス』 (’85年:ブラジル/アメリカ)監督:エクトール・バベンコ/出演:ウィリアム・ハート アカデミー賞とカンヌ国際映画祭という2つの栄冠に輝いた名演に魅惑される名作★『ディナーラッシュ』 (’00年:アメリカ)監督:ボブ・ジラルディ/出演:ダニー・アイエロ ニューヨークを舞台に、エンターテイメントと映像美が融合した、短編集のような秀作★『パリ、テキサス』 (’84年:西ドイツ/フランス)監督:ヴィム・ヴェンダース/出演:ハリー・ディーン・スタントン ロードムービーを語る上で避けては通れない80年代を代表するヴェンダースの名作★『フォロー・ミー』 (’72年:イギリス)監督:キャロル・リード/出演:ミア・ファロー 現代の愛を限りない優しさでつつむ 名匠キャロル・リードの心暖まる名作★『水の中のナイフ』 (’62年:ポーランド)監督:ロマン・ポランスキー/出演:レオン・ニェムチック 既に天才の片鱗が随所に垣間見えるロマン・ポランスキーのデビュー作以上9作品※上映時間は決定次第、告知いたします。 以前、■ひまわり■■アナザー・カントリー■■ベニスに死す■■薔薇の名前■などなど、見逃した映画をテアトル梅田で見た。どれも見てよかった、もう一度見たいと思えるものばかり。■テアトル梅田■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.08

コメント(0)

-

黒部・立山一泊旅行:ホテルは外人だらけ

4月26日(土)~27日(日)、黒部・立山方面へ一泊旅行をしてきた。26日のホテルは■ホテルグリーンプラザ白馬。■ホテルの着く前にガイドさんに外国人が多いと聞いていた。多いといったら、10人くらいかなと思っていたら、ホテルの半分は、外国人。中国語を話していたが、その日は、台湾の団体さんが多いのだそうだ。もちろん、大陸の人もいるのだろうが・・・。ホテル側も受け入れ態勢が整っていた、中国語を喋るホテルマン(ウーマン)が多い。日本語がたどたどしい社員も。日本人と顔が同じなので、誰が日本人で誰が中国人なのか分からない。ただ、服が派手なのが中国人。また、ホテルの売店で買い物を大量にしていたのも中国語を話す人だった。私は外人さんとお風呂に入るのが苦手。それは、外人が悪いのではなくて、日本式の大浴場の入りかたを知らないからだけど・・・。以前、北海道に行った時、2人連れの若い女性が体を洗わないで入ろうとしたので、英語で、日本式入浴方を説明したことがある。今回、見ると外国(中国語を話す人)は、タオルに石鹸をつけず、手で洗っていた。北海道での経験は、外人2人だったけど、今回は数十人。全ての人に、いちいち言うわけにもいかないので、仕方なく、洗うだけで、湯船には入らず・・・。もう一度言うが、外人が悪いのではなくて、日本式の大浴場の入りかたを知らないからだけど、私は同じ湯船につかるのは、嫌だ。(ノД`)■4月26日■ワイナリー見学■■いわさきちひろ館■★ホテルグリーンプラザ白馬■4月27日★黒部ダム★雪の大谷・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.07

コメント(0)

-

テルマエ・ロマエ2★SF(すごい風呂)

■テルマエ・ロマエ2:あらすじ■また来ちゃった。タイムスリップした先である現代日本の風呂文化から着想を得て斬新な浴場建設をし、一躍人気者となった古代ローマ浴場技師ルシウス(阿部寛)に、コロッセオに闘士たち用の浴場を作るよう命令がくだる。頭を悩ませたルシウスは再び現代日本へタイムスリップ。風呂専門雑誌のライターになった真実(上戸彩)ら、ルシウスが平たい顔族と呼ぶ現代日本人と再会する。一方ローマ帝国では平和推進派であるハドリアヌス帝(市村正親)と武力行使派の元老院が対立、緊張が高まっていた……。ヤマザキマリの人気コミックを、阿部寛ら濃い顔の俳優を集めて実写映画化し、大ヒットを記録したコメディの続編。 世紀のSF(すごい風呂)超大作。全世界が沸いた・・・あの風呂/映画史上最高傑作奇跡のキャスティングで甦る!!再び現代日本へタイムスリップ<風呂限定>前作をはるかに凌ぐ空前のスケールで贈る今世紀最大の入浴スペクタルコメディ大作が幕を開ける!!ライフ・イズ・ビューティフロ!!! チラシに書いてあった文句が面白すぎる。4月26日、「よい風呂」の日にちなんでに公開などギャグ満載!!今回も大いに笑った。■2012年6月、前回見た時■続編がきっとあると予感していたが、やっぱり。*プラスチックの風呂桶(製薬会社のCM入り)*銭湯の壁に描かれた富士山の絵*風呂上がりのフルーツ牛乳*脱いだ服を入れる籠*シャンプーハット*シャワー*暖簾などなどにいちいち、驚いて感心する。その大げさな驚きと感動っぷりが大笑いだったのだが、今回は何にビックリするのだろうと楽しみにしていた。今回は、*風呂上がりのマンサージ用の椅子*足の裏のつぼを踏む敷きもの。*入浴剤などなど・・・。やっぱり新鮮さにおいては、一回目がいい。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.05.06

コメント(0)

-

子どもの日:今どきの小学校

■ちゃちゃ入れマンデー■という番組が4月28日から始まった。いろんなことに、ちゃちゃを入れる番組。好きな芸人、メッセンジャー黒田が出ているので見ることにした。今日は、その2回目。その中で、今どきの小学校にちゃちゃを入れていた。最近の小学校は変わったらしい。●小動物を飼わない。鶏、ウサギなど小学校では、小さな動物と触れ合うことを目的とした飼育小屋があるが、最近は、なくなった。なんでも、鳥インフルエンザの流行以来、ニワトリとの接触が禁止され、なくなった所が多いらしい。私は家でニワトリ、牛、金魚、■ウサギ、■カイコなどなど飼っていたが、最近の子どもは、学校の小動物が唯一の動物とのふれあいだと思うのだが・・・。●並び方の違い。以前は、男女別、背の低い順に並んでいたが、今では、男女混合であいうえお順。私の子どもの頃は、もちろん、男女別で背の低い順。しかし、健康診断などは、生まれた順という時もあった●プールの前の腰洗いがなくなる。プールに入る前には、衛生的な面から、強い塩素を使う。しかし、塩素にまける子どのが続出で、なくなったらしい。かわりに、シャワーのような所で体を流してから行くのだそうだ。●プールの後の目を洗う水道。プールで泳いだ後は、上向きの水道の蛇口(2つセット)で、目を洗うようになっていた。しかし、あまりにも目に負担をかけるということで、中止だそうだ。私の子どもの頃(高校まで)は、■川で泳いでいた■ので関係ないが、ここ10年くらい前、頻繁にプールに行っていたことがある。その時には、水道の蛇口で目を洗っていたのに、あれってよくなかったのか・・・。今頃言われても・・・。●連絡簿なし。昔は電話での連絡網があったので、クラスの全ての子どもの電話番号を知っていた。緊急な用事があれば、学校から連絡があり、それをリレーするように連絡していた。しかし、今は、連絡簿はなし。緊急の用事の時、例えば、運動会が中止のような時は、担任からメールで連絡があるそうだ。21世紀やな・・・。しかし、お互いの親同志が電話番号くらい知っていた方が、いいと思うのは、昭和の人間だからか・・・。 今日は子どもの日。■ちゃちゃ入れマンデー■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.05

コメント(0)

-

相棒★民兵

■相棒:あらすじ■その島に触れてはいけない「秘密」が眠る。前警視庁特命係で杉下右京(水谷豊)と組んでいた現・警察庁長官官房付の神戸尊(及川光博)が、杉下と杉下の現相棒・甲斐亨(成宮寛貴)の元を訪ねてくる。神戸が特命係に来たきっかけは、「馬に蹴られて男性死亡」と書かれた新聞の三面記事だった。事故が起きたのは、ある実業家(宅麻伸)が所有する孤島・鳳凰島だった。その島にまつわる妙な噂が絶えないため、特命係に事故を手がかりに島を調査させよとの密命を警察庁次長・甲斐峯秋(石坂浩二)から受けていた。気乗りしないまま特命係の二人は八丈島を経由し鳳凰島へ向かう。島では元自衛隊員たちが訓練を積み共同生活をしていた。グループのリーダー・室司(伊原剛志)と高野志摩子(釈由美子)の案内で事故現場に向かうが、二人は島の人々から歓迎されていない雰囲気を感じ取る。事故で亡くなったのは、普段は会社に勤め一時的に訓練に参加していた予備自衛官だった。 テレビドラマの「相棒」は、よく見ているが、映画は3作目の今回が初めて。舞台は、東京から300キロ離れた太平洋に浮かぶ鳳凰島という架空の島が舞台。東京から300キロってスゴイとこれまでなら思っていたけれど、今年2月に■八重山諸島■に行ってからは違う。八重山諸島は、沖縄本島からでも400キロ離れているのだから。でも、孤島で無人島。と思いきや、人が10人ほど住んでいる。車もある(ジープ)。馬までいる。ここでは、元自衛官が民兵という形式で訓練をしている。普通の人も3泊4日くらいで。民兵という言葉は初めて知ったけど、映画によれば、普段は普通の生活をしていて、いざという時の戦闘要員なのだそうだ。本当にいるのだろうか?テレビ版よりもお金を何倍もかけていそうなつくりだったけど、私はテレビの方がいいと思う。 主人公の杉下右京(水谷豊)は、暑い所でも相変わらず、紅茶を楽しんでいた。相棒役の甲斐 享(成宮寛貴)は汗かきで、大変だったらしい。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.04

コメント(0)

-

安曇野・ちひろ美術館

いわさきちひろは、子どもを生涯のテーマとして描き続けた画家でした。モデルなしで10ヵ月と1歳のあかちゃんを描き分け、その観察力とデッサン力を駆使して9,400点を超える作品のなかに子どものあらゆる姿を描き出しています。ちひろの作品は、母親として子育てをしながら、子どものスケッチを積み重ねるなかで生まれました。東洋の伝統的な水墨画の技法にも通じる、にじみやぼかしを生かした独特な水彩画には、若き日に習熟した藤原行成流の書の影響も見られます。青春時代に戦争を体験したちひろは、「世界中のこども みんなに 平和としあわせを」ということばを残しています。ちひろが描いた子どもや花は、今もいのちの輝き、平和の大切さを語り続けています。 いわさきちひろの絵はよく見るが、その人となりは知らなかった。今回知ったことを書いておく。●夫が自殺1939年(20歳)4月、三人姉妹の長女だったちひろは両親の薦めを断り切れずに婿養子を迎えることになった。相手の青年はちひろに好意をもっていたものの、ちひろのほうではどうしても好きになれなず形だけの結婚であった。6月にはいやいやながら夫の勤務地である満州・大連に渡ったが、翌年、夫の自殺という不幸な結果により帰国することになった。ちひろは二度と結婚するまいと心に決める。●共産党に入党1946年(27歳)1月、宮沢賢治のヒューマニズム思想に強い共感を抱いていたちひろは、戦前、戦中期から一貫して戦争反対を貫いてきた日本共産党の演説に深く感銘し、勉強会に参加したのち入党した。●日本共産党から衆議院議員(東京4区)結婚翌1950年1月21日、レーニンの命日を選び、彼らは二人きりのつつましい結婚式を挙げた。ちひろは31歳、善明は23歳であった。結婚にあたって二人が交わした誓約書が残っている。そこには、日本共産党員としての熱い情熱と、お互いの立場、特に画家として生きようとするちひろの立場を尊重しようとする姿勢とが記されている。●子どもと分かれて暮らす。1951年4月、ちひろは長男・松本猛を出産するが狭い借間で赤ん坊を抱えて画家の仕事を続けることは困難であった。6月、二人はやむを得ず信州松川村に開拓農民として移住していたちひろの両親のもとに猛を預けることにした。ちひろは猛に会いたさに片道10時間近くかけて信州に通った。猛を預けてからも、当然ながら猛に与えるはずの乳は毎日張る。初めのうちは自ら絞って捨てていたが、実際に赤ん坊に与えなければ出なくなってしまうのではないか、猛に会って授乳する時に充分出なくなってしまうのではないか、と懸念したちひろは、当時近所に住んでいた子どもが生まれたばかりの夫婦に頼み、授乳させて貰ったという(その乳飲み子は三宅裕司)。*子どもに会える喜びと、その子を残して帰らなければならないという悲しみが詩のような言葉で、書かれてあって感動した。 いわさきちひろの代表作といえば、黒柳徹子の「窓ぎわのトットちゃん」。しかし、これは、1974年、肝臓癌で亡くなった後、黒柳徹子の熱望で、かなったのだそうだ。それにしても、「窓ぎわ・・・」のために描いたような絵だ。■安曇野ちひろ美術館■美術館の前には安曇野ちひろ公園がある。北アルプスの山々を望みながら、ちひろが愛した安曇野の光や風、豊かな自然を感じることができます。芝生に寝転んで空を見上げたり、四季折々の花を楽しんだり、公園の脇を流れる清流・乳川(ちがわ)の川辺を散歩したりと、のんびりできそう。私たちは団体だからそうもいかなかったのが残念。 4月26日(土)~27日(日)、黒部・立山方面へ一泊旅行をしてきた。 主な見どころは次のとおり。■4月26日■ワイナリー見学■★いわさきちひろ館■4月27日★黒部ダム★雪の大谷・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.05.01

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…

- (2025-11-15 17:02:59)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 気になったニュース

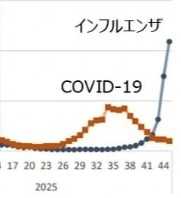

- 抗インフルエンザ薬”ゾフルーザ”に、…

- (2025-11-15 14:06:05)

-