-

1

落下の王国★映像美

■落下の王国■君にささげる、世界にたったひとつの作り話。映画の撮影中に橋から落ちて大怪我を負い、入院することになったスタントマンのロイは、自暴自棄になっていた。ベッドに横たわる彼の前に、木から落ちて腕を骨折し、入院中の5才の少女アレクサンドリアが現れる。ロイは動けない自分の代わりに、彼女に薬剤室から自殺するための薬を盗んで来させることを思いつく。アレクサンドリアの気を引くため、思いつきの冒険物語を語り始める。 『ザ・セル』のターセム監督が、構想26年、撮影期間4年をかけ、13の世界遺産と24ヵ国以上のロケーションを巡り完成させたオリジナル映画の4Kデジタルリマスター版。入院中の青年と純真な少女の架空の冒険物語を描く。リー・ペイスがスタントマンのロイ、カティンカ・アンタルーが少女アレクサンドリアを演じる。★カティンカ・アンタルー(入院中の5才の少女アレクサンドリア)1997年、ルーマニア・ブカレスト生まれ。映画撮影時は5歳だった。数百人もの候補の中からターセム監督に見出された。カティンカが現実とファンタジーの間を自然に行き来するのに感銘を受けた監督が、その瑞々しい感性が失われぬうちに、ただちに撮影に入ることを希望。撮影が楽しかったと語るカティンカが、最も嬉しかったのが、『ドラキュラ』でアカデミー賞受賞した石岡瑛子のデザインした衣装を着ることだった。現在はイギリス在住。演劇で学士号を取得し、出版に関する大学院の学位も持つ才女へと成長。演技の道は再開の可能性を残しつつも「いつか再び演じたい」と語り、ファンにとっては再びスクリーンで観られる日を心待ちにさせている。★石岡瑛子(衣装)フランシス・F・コッポラ監督作『ドラキュラ』でアカデミー賞Ⓡ衣装デザイン賞を受賞し、チャン・イーモウ演出の2008年北京オリンピック開会式のコスチュームも担当した、日本が誇る世界的クリエーター、故・石岡瑛子が衣装を手掛け、煌びやかにして未知なる視覚領域を拡張した、独自の美術世界を創出。世界中のアートやファッション、音楽、建築、民族文化のエッセンスを横断しながら、17年経った今もカルチャーとしての価値を放ち続けるタイムレスな傑作が再びスクリーンに降り立つ。─手のひらの上では味わえない、あなたの感性を揺さぶる“本物の体験”を。Gに頼らず、13の世界遺産、24ヵ国以上のロケーションを巡って撮影された息を吞む“本物”の映像が描き出す、まるで万華鏡を覗くような世界観は、観る者の心を奪い、深く焼きつける。★ちょっと「王女メディア」を思い出した。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.11.27

閲覧総数 20

-

2

八重山諸島:西表島・吾輩はヤマネコである

■2014年2月21日(金)西表島・イリオモテヤマネコ吾輩は、ヤマネコである。吾輩の種族の名前は、「イリオモテ」である。1965年に発見された吾輩たちは、世界でも西表島にしか生息していないのである。今から5年ほど前の調査では、吾輩の仲間は、100~110頭といわれ、減少傾向にある。吾輩は普通のイエネコと同じくらいの大きさであるが、吾輩の方が耳が丸く、耳の後ろが白い。また、目の周りも白く、尻尾が太いという特徴がある。日本の野生ネコは、吾輩たち、イリオモテヤマネコと長崎県の対馬にいるツシマヤマネコだけである。どちらも中国に生息するベンガルヤマネコの亜種といわれているのである。 西表島といえば、イリオモテヤマネコが思い浮かぶ。ホテルの前にも、足跡の模様がついている。 乗ったバスも、猫バスならぬ、「イリオモテヤマネコ」の絵が・・・。「ごく近い将来に絶滅する危険あり」という絶滅危惧種のイリオモテヤマネコだが、様々な危険にさらされているのだそうだ。それは、生息域の自然破壊や、ペット、外来種生物、イノシシなどの罠にひっかったものなど。また交通事故も、ヤマネコの脅威。2013年には、イリオモテヤマネコの交通事故発生件数は6件。うち、5件が死亡しているという。「ヤマネコ注意」の標識が道路にあるし、ゼブラゾーンといって、車が通っているということをヤマネコに知らせるような道路の工夫がしてある。八重山言葉で、ヤマネコは、「ヤママヤー」(山にいるネコ)、「ヤマピカリャー」(山で光るもの)と、親しくよばれている。ヤマネコを脅かしているのは、人間だ。ヤマネコと人間との共生は、出来ないものなのだろうか・・・。■2014年2月20日(木)◎石垣島 石垣島(いしがきじま)は、沖縄県石垣市に属する島である。 面積は約 222.6 km² と沖縄県内では沖縄本島、西表島に次いで3番目に広い島である。 日本全体では、本土と沖縄本島を含め、熊本県上天草市・天草市に属する天草上島に次いで 21番目の面積を持つ。 人口は約4万5千人。 私の大好きなの■ビギン■の故郷。■八重山:石垣島・米原(よねはら)のヤエヤマヤシ群落 ■■川平湾グラスボート■■石垣 やいま村■■みんさー織■■2014年2月21日(金)◎西表(いりおもて)島 八重山諸島最大の島である。 島の90%を森が覆い、イリオモテヤマネコをはじめとする固有の生き物が多数生息する。 日本のガラパゴス!!■仲間川遊覧・遊覧ボート・マングローブ林を行く■◎上地島=新城(アラグスク)黒島の西4キロに位置する島で、上地と下地の2島からなります。上地島の集落近くには上地港、下地島北端には下地港があるが、定期航路はない。■ほぼ無人の島を歩く ■■火番盛■◎西表(いりおもて)島■ユツン川マングローブ木道 ■・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2014年3月10日*蛇行する川には蛇行の理由あり *・・・・・・・

2014.03.10

閲覧総数 314

-

3

父の麦わら帽子:へんなれぽんなれ

「今日、ちゅん太、まだ、ウンチが出てないねん。」先日、娘は、そう言いながら、ちゅん太のおなかをさすった。「そういう時は、『へんなれ、ぽんなれ』言わなアカンねん」と私。とっくに忘れていた言葉が出てきた。「へんなれ、ぽんなれ・・・」。「へんなれ、、ぽんなれ??」娘が聞く。「おまじない。『屁になれ、ウンチ(ぽん)なれ』ってね。」「じゃあ、『へんなれ、ぽんなれ、へんなれ、ぽんなれ・・・』」と娘は言いながらおなかをさする。「へんなれ、ぽんなれ・・・」。私が、小さい頃、おなかが痛いというと、父がそう言いながら、さすってくれた。父もきっと小さい時、そう言われたんだろう。父の父もきっと、そう言われたんだろう・・・。翌日、カレーを作った。肉の匂いを消すために入れる、月桂樹の葉っぱは、父が育てたもの。死んで、1年半近くなるが、そこここに、父がいる・・・。■2003.06.26削除していた分を再度アップします。「へんなれ、ぽんなれ・・・」には、まだ続きがあると、コメントをいただきました。「へんなれ、ぽんなれ、おおばたけのこえなれ」というそうです。「屁になれ、ポン(大便の幼児語)になれ、大畑の肥になれ」という意味。私は、これは聞き始めでした。当時、生まれて2ヶ月だった、ちゅん太は、もう5歳。・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★6月26日*雨の名前:空梅雨(からつゆ)/トリビアの井戸:タソガレの語源 /父の麦わら帽子:目次* UP・・・・・・・・・・・・・

2008.06.26

閲覧総数 858

-

4

本町橋と本町の曲がり:東横堀川

■本町橋(ほんまちばし)は、■大阪府大阪市中央区の東横堀川に架かる本町通の橋。現在の橋は1913年(大正2年)に架け替えられたもので、大阪市内では現役最古の橋となっている。『浪速の名橋50選』に選定されている。 最初の橋は、豊臣秀吉が大坂城を築城し、東横堀川を開削したときまで遡る。年代は特定されていないが、天正13年(1585年)に東横堀川が開削されてからあまり経っていなかったと考えられている。 大坂の陣(とくに冬の陣)の時は、戦略上の重要地点であったとされ、橋周辺で蜂須賀隊と塙直之が激突している。 江戸時代になると、公儀橋として幕府による直接管理・維持がなされた。東詰に油問屋が集まり、、西詰に木綿問屋・呉服・古着屋が軒を連ね、大坂で最も賑わう地域とされた。享保9年(1724年)の「妙知焼け」とよばれる大火で本町橋をはじめ、いくつもの橋が焼失している。大火後、橋の北東側に西町奉行所が移転してきた。 20世紀以降の大阪市電の敷設、都市計画事業による道路拡張にあわせて本町橋も大正2年(1913年)に鉄橋に架け替えられた。 三径間の2ヒンジアーチ橋で、下部は広くし橋脚には石柱を模した飾りが付き、その上部はバルコニーとなっている。この橋は昭和57年(1982年)に大がかりな補修がされたが現役である。 江戸時代、船場は、本町通りを境に、北船場、南船場に分かれていた。(☝の右側が北船場、左が南船場。)一直線に開削された東横堀川が唯一湾曲する場所があります。本町橋から農人橋にかけて折れ曲がっており、これを俗に「本町の曲がり」と言い、落語のまんじゅうこわいにも登場する。東横堀を開削するときこのあたりにお寺があったのでそれを避けるため曲がりを作った。そのため川の水流が速くなり渦もでき、そこで入水自殺する者が絶えなかったという。■東横堀川の橋■上流から ■葭屋橋■ - 土佐堀通■今橋■■高麗橋■■東横堀川水門■■平野橋■■大手橋■ 本町橋 - 本町通農人橋 - 中央大通久宝寺橋安堂寺橋末吉橋 - 長堀通九之助橋東堀橋瓦屋橋上大和橋・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・

2020.09.12

閲覧総数 1415

-

5

ノッティングヒルの恋人★ビバリーヒルズとノッテングヒル

■ノッティングヒルの恋人■ビバリーヒルズに住む彼女とノッテングヒルに住む彼。二人の恋のゆくえは?ロンドン西部の街、ノッティングヒル。バツイチのウィリアム(ヒュー・グラント)は、そこで旅行書の専門店を営んでいた。ある日、ハリウッドのスター女優アナ・スコット(ジュリア・ロバーツ)が突然店を訪れる。驚くウィリアムを後にしてアナは店を出るが、すぐその後、ウィリアムと街角で衝突、服をドリンクで汚してしまう。ウィリアムはアナをアパートに連れ帰って服を乾かすが、アナは不器用なウィリアムの人柄に誠実さを感じ―。 二大スターの魅力溢れる90年代屈指のロマンティック・コメディ。脚本のリチャード・カーティスは、TVシリーズ「ミスター・ビーン」や『フォー・ウェディング』で知られていたが、本作の後『ブリジット・ジョーンズの日記』2部作の脚本、『ラブ・アクチュアリー』の監督・脚本を手掛け、このジャンルの第一人者となった。 この作品の制作会社は、ロンドンに拠点をおくワーキング・タイトル・フィルムズ。洒落たタッチのラブコメが同社の看板といえるが、それ以外にも今回上映される『ファーゴ』(96)をはじめ、『エリザベス』(98)、『プライドと偏見』(05)、『つぐない』(07)、『裏切りのサーカス』(11)、『レ・ミゼラブル』(12)、『博士と彼女のセオリー』(14)、『エベレスト 3D』(15)、『ベイビー・ドライバー』(17)など、さまざまなジャンルの名作、秀作を次々と送り出している。■午前十時の映画祭作品。■この作品の公開年は、1999年だそうだ。「ユー・ガット・メール」が公開されたのが、1998年。ということは、「ノッティングヒルの恋人」でも、メールという手段があったのでは・・・。また電話は、固定電話を使っていて、ケイタイが出来ない。1995年、日本では、ケイタイが結構出回っていた。大スターだったら持っているはずなのでは・・・と思いながら見た。 ヒュー・グラントの演じる、バツイチ中年男、ウィリアムがなんとも好ましい。最大の魅力は、誰に対しても同じ態度で接するところ。頭のネジがぶっ飛んだような、同居人の男や妹に対しても、スター女優アナ・スコット(ジュリア・ロバーツ)に対しても変わらないのが好ましい。 映画を見ながら、「ローマの休日」に似てると思った。*王女:大女優という手に届かない女性がふらりと街に出るという設定。*物語の最後の方で、王女:女優が記者会見をして、その場に、相手の男性がいる。決定的な違いは、「ローマの休日」は、別れる二人に対して、「ノッティングヒルの恋人」は、二人は結婚するというところ。●原題は、「NOTTING HILL」。★ジュリア・ロバーツは★★1990年『プリティ・ウーマン』リチャード・ギア演じる裕福な実業家とジュリア演じるコールガールの恋物語。大ヒットした本作からは数々の名シーンが生まれた。★2001年『エリン・ブロコビッチ』。★本作「ノッティングヒルの恋人」が代表作。★■ヒュー・グラント■ロマコメ映画でヒットを飛ばしていたメグ・ライアン(「ロマンティック・コメディの女王」)に対して、「ロマンティック・コメディの帝王」と呼ばれた。1987年の★『モーリス』★『ノッティングヒルの恋人』、★『ブリジット・ジョーンズの日記』などコンスタントにヒットを飛ばし、愛すべきダメ男俳優のひとりとして親しまれる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2021.06.12

閲覧総数 255

-

6

11/11-2:富士紀行:午後も富士ざんまい!!:田子の浦の山辺赤人の碑/田貫湖の燃える富士

■11月11日(木)後半■間の宿(あいのしゅく)■を後に、田子の浦にやってきた。田子の浦ゆ うち出でてみれば 真白にそ 富士の高嶺に 雪は降りける 山部赤人(約:田子の浦を通って(視界の開けたところまで)出て見ると、真っ白に、富士山の高いところに雪が降り積もっていることだよ。)山部赤人の富士山を詠んだ歌の碑があった。山部宿禰(すくね)赤人、不盡山(ふじさん)を望める歌一首幷(ならび)に短歌天地(あめつち)の 分れし時ゆ 神(かむ)さびて 高く貴き 駿河なる布士(ふじ)の高嶺を 天の原 ふり放(さ)け見れば 渡る日の 影も隠れひ照る月の 光も見えず 白雲も い行きはばかり 時じくぞ 雪は降りける語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ 不盡(ふじ)の高嶺は反歌田子の浦ゆ うち出でて見れば 真白にぞ 不盡の高嶺に 雪はふりける 山部赤人のこの歌を習ったのは、高校の時で、この時はじめて、長歌と反歌というのがあると習った。この時の先生は、50代くらいの女性で、当時の私は、大変な年寄りと思っていたが、今の私よりも随分若い。先生は、「田子の浦ゆ」の「ゆ」は、「から」という意味です」と言ったが、50年以上前のことなのに、昨日のことのように思い出す。最近のことは、すぐ忘れるが・・・。山部赤人は柿本人麻呂と共に、「山柿の門」と称えられている。「山」は、「山上憶良」という説もあるが・・・。■『山部赤人がこの歌を読んだ背景』■国守として東国に赴任することになった山部赤人は、一族郎党を引き連れて奈良の都から旅を続けていた。これまでは陸路であったが駿河の国、田子の浦からは海路をとり、さらに東を目指す。一行のほとんどの人間にとって初めての船旅ではあるが幸いにも海は穏やかで、時折り快い風が皆の間を吹き抜けて行く。陸に目を向ければ、さほど遠からぬ所に富士の山がくっきりとその美しいなだらかな稜線を見せているのも他では見られぬ珍しい光景である。山部赤人の碑の近くに船の形をした、ディアナ号の学習施設があった。■ロシアの最新鋭船・ディアナ号津波の悲劇■嘉永7年(1854)11月4目午前10時ころ、突然大地震とともに大津波が下田湾を襲います。湾内が空になるほど潮のひいた後、停泊していたディアナ号も津波に巻き込まれ、42回転したとも伝えられています。 マストは折れ、船体は酷く損傷し、浸水も激しく、甲板の大砲が転倒して下敷きになり、死亡した船員も出る惨状でした。このような災害の中、ロシア側は、その日の夕方、津波見舞いに副官ポシェートと医師を同行させ、傷病者の手当ての協力を申し出ています。この厚意に応接係・村垣範正(むらがき のりまさ)はいたく感服したと伝えられています。言葉も分からない、寸法を測る単位も違う、日本の船大工が、ロシア人と協力して作り上げた船は戸田(へだ)で造られたので「ヘダ号」と名付けられた。この日は、「国民休暇村・富士」に宿泊。コロナ禍とは思えないほど、混雑していた。また、近くにあるキャンプサイトも沢山のテントが・・・。部屋からも田貫湖と富士山が良く見え、暮れ行く富士、夕焼けの富士が見えた。朝から富士三昧の一日だった。ここまでクリアに見える日は、年間そう多くないとガイドさんが言っていた。富士三昧の一日。ホテルの部屋から。●8692歩・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2021.12.17

閲覧総数 159

-

7

6/13-2:青森県:弘前市に洋館が多いのはなぜ?

■6/13日-2(月)江戸時代に津軽藩の城下町として栄えた弘前。明治時代に入って、外国人教育者や宣教師を積極的に雇い入れたことが1つの契機となって、多くの教会・洋館が建造された。太平洋戦争末期に空襲で焼け野原となった青森市のような戦禍を被らなかったことや、市民の文化財保護意識の高さなどから、そうした建築物の一部は現在も残り、旅行者の目を楽しませてくれる。◆弘前昇天教会は、◆イギリス国教会の伝統を引くプロテスタント系の教会です。1896(明治29)年に弘前で宣教が始まり伝道の講義所として設けられ、1921(大正10)年に宣教師ジェームズ・ガーディナーが設計し、大工の林 緑の手によって現在の聖堂が建築されました。◆旧弘前市立図書館◆設計・施工は堀江佐吉。1906年に日露戦争の戦勝を記念して竣工し、1931年まで図書館として市民に開かれていた。八角形の双塔を有する木造3階建のルネッサンス様式を基調としつつ、和風の建築様式も採用されている。外壁は白、窓の周囲は緑というコントラストが晴天時に映え、弘前公園周縁では随一のランドマーク。県の重要文化財に指定されている。◆旧第五十九銀行本店本館◆堀江佐吉が設計・施工し、1904に竣工した、明治期のルネッサンス風建築様式のものとして、日本でも有数の洋館。防犯・防火を考慮して造られた質実剛健な構造ながらも、「白亜の殿堂」と呼ばれる優美さを併せ持つ。会議室の天井に金唐革紙という壁紙を使うなど、現在でほとんど見られなくなった意匠が随所にあり、国の重要文化財に指定されている。現在は「青森銀行記念館」として一般開放され、1階は当銀行と日本の金融史を通観できる資料室になっており、2階は応接室、会議室、大広間などが復元され、当時の様子を今に伝える。◆カトリック弘前教会◆弘前におけるカトリックの本格的な布教が始まったのは、1878年。函館での布教活動を一段落させた神父が、津軽海峡を渡って一民家を教会としたのが先駆けという。その後、1910年になってドミニコ会のモンダナ神父が教会を設立。オージェ神父が設計し、横山常吉(堀江佐吉の弟)が施工した木造モルタルの平屋建で、ロマネスク風の趣がある。教会としては小規模なものだが、統一感のとれた美しさがある。高さ8mの祭壇は、アムステルダム(オランダ)の聖トマス教会にあった1866年製作のものを、譲り受けたという。弘前に来る前は、アントワープ(ベルギー)で開かれた展覧会で最優秀賞を受賞したというだけあって、美しいステンドグラスとともに一見の価値がある。(津軽三味線やリンゴのステンドグラス。)◆日本基督教団弘前教会◆外国人宣教師J・イングに感化を受け、キリスト教徒となった東奥義塾の学生らは、1875年に弘前教会を創立した。これが東北初のプロテスタント教会となり、後の1906年に竣工した教会が同じ場所にある。これは、明治期に建てたものとしては全国的にも非常に珍しい、双塔木造のゴシック建築物で、両塔の高さは20mもある。ノートルダム聖堂を参考に設計されたという。内部の礼拝堂は意外にも簡素な造りで、畳敷きの床など和洋折衷が特徴となっている。▼教会のステンドグラスと畳敷のベンチ。▲弘前市の中心部、百石町にある「かだれ横丁」。ここは居酒屋やバーやカレー屋さんなどが集まる地元密着型フードコート。「かだれ」とは津軽の言葉で「語れ」という意味。ここでガイドさんと別れた。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆旧藤田家別邸◆1873年に弘前に生まれ、日活などの社長を歴任後、日本商工会議所の初代会頭に就任するなど、実業家として大正時代を駆け抜けた藤田謙一。1921年に故郷に別邸を建築し、ほぼ当時の姿で現存する。設計・建築を手がけたのは、青森県で数多くの洋風建築物を生んだ堀江佐吉の息子の金蔵と幸治。木造の2階建てで、八角形の塔屋があることで欧風らしさが醸し出されている。現在、1階は「大正浪漫喫茶室」という名のカフェと藤田謙一資料室として公開され、2階は貸会議室となっている。建物の右手には、総面積約2万平方メートル、東北第2の広さを誇る庭園がある。これは、藤田が東京から庭師を招いて造園させたもので、藤田記念庭園と呼ばれる。名園のほまれ高いので、別邸と合わせて見学したい。●15330歩 弘前泊・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.07.23

閲覧総数 388

-

8

5/26-3:四国へ:愛媛県:松山市:漱石の足跡/三津の渡し

■2023.5.26-3■愚陀仏庵(ぐだぶつあん)■(夏目漱石なつめそうせきの寓居ぐうきょ)跡明治28年(1895)、松山中学校英語科教師として、月給80円で赴任し た漱石は、6月下旬、城山山裾の愛松亭から松山市二番町上野義方邸内の二階 建の離れに移った。一階も二階も四畳半と六畳であった。日清戦争に記者として従軍の帰路喀血した子規は、神戸で療養のあと松山に帰り、8月27日、漱石の下宿へ移り、階下の二間を居室と定め、漱石は二階に移った。10月17日までの25日間、子規はここに起居して、「俳諧大要」を書き、当地の「日本」派俳句結社「松風会」会員約三〇名を日夜指導した。また、漱石も自らを「愚陀佛」と称し、この宿を「愚陀佛庵」として俳句に 熱中した。 愚陀佛は主人の名なり冬籠 (夏目)漱石 (漱石寓居の一間を借りて) 桔梗活けてしばらく仮の書斎哉 (正岡)子規 昭和57年萬翠荘敷地内(松山市一番町三丁目)にも復元された。(ただし、平成22年に災害のため倒壊、今はない。)別るるや一鳥(いちょう)啼いて雲に入る 漱石石が愛媛県尋常中学校から熊本の第五高等学校の教授として赴任するため4月11日に松山を離れる前に、松風会会員近藤我観に送った別離の句の1つ。三津の港から、虚子と広島行の船に乗船し、松山を離れた。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆「三津の渡し」は約80メートルの距離を結ぶ、定員12名の小さな渡し船で、地元人の足として利用されています。愛媛県松山市の中心部から北西に位置する三津浜は、夏目漱石の小説『坊っちゃん』で坊っちゃんが松山に赴任した際、最初に降り立った場所。古い町家の残る港町に、約500年ほど前から運行されている歴史のある渡し船「三津の渡し」があります。「熟田津(にきたつ)に船(ふな)乗りせむと月待てば潮(しほ)も適ひぬ今は漕(こ)ぎ出でな」額田王(ぬかたのおおきみ)が「白村江(はくすきのえ)の戦い」に向けて詠んだ有名なうたがある。白村江の戦いは、当時、友好関係にあった朝鮮の国・百済(くだら)が滅ぼされたときに、斉明天皇と中大兄皇子(なかのおおえのおうじ、後の天智天皇)が百済再興を手伝うために朝鮮に出兵した事件です。「熟田津(現在の愛媛県松山市)で月を待ち、出航の準備をしていたところ、潮の流れが良くなったから今こそ漕ぎ出そう」という意味で、戦意高揚や安全祈願のために詠んだ歌と考えられています。寛文4年(1664年)洲崎の魚市売買に御沙汰があったことにより商人などでにぎわい、また小林一茶も古深里洗心庵の句会のとき渡っている。(1795)●14132歩■四国へ■2023.514~5月28■5月14-1■フェリーで四国へ/人形浄瑠璃■■5月14-2■徳島城公園と蜂須賀家■■5月15■徳島市・眉山/藍の館他■■5月16■徳島県:重伝建の島・出羽島(てばしま)■■5月17-1■高知県:室戸岬/ジオパーク/弘法大師伝説■■5月17-2■高知県・室戸市:重伝建:雨風から家をまもる■■5月17-3■高知県:モネの庭■■5月18-1■高知県:安芸市のシンボル野良時計等■■5月18-2■高知県:弁天座・絵金・牧野植物園■■5月19-1■高知県:高知城■■5月19-2■高知県:龍馬の生まれた町■■5月20■高知県と愛媛県にまたがるホテル■■5月21■高知県:カルスト公園・天空の道/屋根のある橋■■5月22-1■四万十川:沈下橋と遊覧船■■5月22-2■四万十市郷土博物館/安並水車/足摺岬■■5月23-1■足摺岬/ジョン万次郎■■5月23-2■見残し海岸/宿毛市・林邸■■5月24-1■愛媛県:宇和島城/天赦園■■5月24-2■宇和島の町/宇和島橋/西予市町歩き■■5月25-1■木蝋で栄えた重伝建の町・内子、内子座■■5月25-2■大洲市:晩翠荘/臥龍山荘■■5月25-3■大洲城/「お道を」/伊予市・下灘駅■■5月26-1■松山城/子規堂■■5月26-2■松山市の華麗なる萬翠荘(ばんすい)/愛媛県庁/三津の渡し■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2023.09.04

閲覧総数 144

-

9

近未来的な内装のホテル:「ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート」

(▲天井を見る。)3泊4日で沖縄に行った。ホテルは、連泊をせずに、一日づつ変わったので、その都度、シーツを洗濯してもらうのは、水が貴重な沖縄では、とても恐縮する。3泊目の「ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート 」(長っ!!)は、宇宙船を思わす、近未来的な内装だった。■ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート ■ところで、こんな大きな施設だと、維持費がかかって仕方がないのではないかと心配する。どんな人が沖縄に訪れるのだろう?■大得意のひとつが修学旅行生。高等学校の公立・私立を問わず東京や近畿が長く主流だったが、近年は、自然体験や太平洋戦争の追体験を目的として、北海道・広島・長崎・沖縄などを目的地として選択する学校が多い。■修学旅行:行き先ナンバー1の沖縄■「ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート 」にも、東京の高校生が修学旅行で来ていた。 ■プロ野球関係のキャンプにも沖縄が使われている。■2018年も沖縄各地で各プロ野球チームの春季キャンプがスタートします。沖縄でのプロ野球キャンプは、昭和54年(1979)に日本ハムファイターズ投手陣が、名護市(なごし)で初めてキャンプを実施したのが始まり。今年は9球団が来沖し、温暖な沖縄で体力づくりに励みます。これも、ホテルの中をうつしたのだけれど、何かに似てる・・・。そうだ!飛行機の中だ!!■沖縄ツアー2018年1月17日(水)~1月20日(土)■■2018年1月17日(水):移動日■2018年1月18日(木)■ナゴパイナップルパーク■■森のガラス館■■琉宮城蝶々園■■美ら海水族館■■古宇利大橋■■2018年1月19日(金)■世界遺産:首里城(沖縄県・那覇)■■戦争の悲惨さを今に伝える「ひめゆりの塔」■■ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート ■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・

2018.02.06

閲覧総数 3443

-

10

島根県:津和野・堀家庭園と旧畑迫病院

■2020.11.22■山口県萩から■島根県・津和野へ。この日は、山口県から、島根県・津和野市にある堀家に行った。津和野というとよく山口県と間違われるのだそうだが、島根県の南西に位置する町。れっきとした、島根県だ。昔から萩、津和野は行き来していたのか、津和野、萩行間のバスも出ている。堀家は代々、鉱山経営を家業としてきた家である。江戸時代には大森銀山代官の下で、笹ヶ谷を中心とした天領を支配し、地元の笹ヶ谷鉱山をはじめ近隣の鉱山の多くを経営した。長い白壁の続く壮大な屋敷は天明8年(1788)、本邸の門は享保18年(1733)の建築である。庭園は鉱山王と呼ばれた十五代堀藤十郎が、明治30年(1897)庭師を大阪から招いて作庭したものである。裏山である緑山を借景として取り入れ、池を中心に石灯籠、庭石が見事な配置の妙をみせている。また、池泉の護岸石組や岩島などは、明治期のものとしては技術的にすぐれたものである。イロハカエデを主体とする植栽も見事なもので、紅葉のころは麓から山頂まで3段階に分かれて色が変わる三段染めが見られる。全体の構成は明治の自然主義的意匠となっており、旧家の山荘の庭園にふさわしい落ちついた雰囲気がよく出ている。■しまね観光ナビ■▲堀家にて。▼堀家の後、行ったのが、畑迫病院。▲■【畑迫病院とは・・・】■▼畑迫病院は明治25年(1892)、畑迫村の実業家堀礼造によって創設された私立病院で昭和59年(1984)に閉院しました。畑迫病院跡は堀氏関連の重要な福祉医療施設の遺跡であり、その敷地は近代病院造園の遺構として貴重であることから、 平成17年(2005)に国指定名勝旧堀氏庭園の一部として文化財指定され、平成28年(2016)11月旧畑迫病院として開館しました。 畑迫病院を利用し"医食同源”をテーマとしたレストラン「糧(かて)」がある。■山口県のおすすめスポット■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2021.01.04

閲覧総数 175

-

11

3/29:鹿児島県・知覧(ちらん):優美な麓(武士の屋敷群)「薩摩の小京都」

■2021.3/29(月)♪薩摩京都の名のある知覧浮世忘れた夢の里知覧節という歌があるということは、今回の旅行ではじめて知った。また、歌われた知覧(ちらん)は、特攻隊基地のあったところということしか知らなかった。知覧麓(ちらんふもと)は、南九州市にあって石垣と緑の生垣がる美しい町。麓と呼ばれる外城の武家屋敷群が数多く残っている地区をガイドさんの説明を聞きながら歩いた。■門1■▲家の格によって門の形が違う。▼■門2■▲家の格によって門の形が違う。▼■門3■男性のみ入ることが出来る「男玄関」。▲当時、高価だった紅がらで塗った壁は、分限者(ぶげんしゃ)=金持ちのみが出来たこと。▼武家屋敷群があり、7つの庭園が国の名勝に指定され公開されています。庭園は7つのうち6つが枯山水式庭園(水を使わず砂や石で風景を表現する庭園方式)です。▲水を使った庭園、知覧武家屋敷唯一の池泉様式「森重堅庭園」。名勝に指定された理由のひとつに「琉球の影響」がある。▲石垣の端っこが、上がっているのは、琉球の影響ということだ。▲屋敷の一画に母ヶ岳を借景とする美しく優雅な庭園が造られています。(右の山から生垣に続くライン)▲石垣の右半分は、麓川から拾ってきた石で造り、隣の左半分は、加工した石で造っている。当然、加工した石垣の方が高くつくので、武士の階級が上ということだ。あちこで石敢當(せっかんとう)を見た。■石敢當(せっかんとう)1■■石敢當(せっけんとう)2■平山亮一庭園の玄関のすぐ脇で、細長い手水鉢(ちょうずばち)のようなものを発見!実はこれ、「太刀洗(たちあらい)」といって、血で汚れた刀を洗うための水溜めなんです。▲猪の目。日本古来から伝わる文様で、獣の目力で魔除けの意味。▼金具にも飾り模様として猪の目が使われていた。石敢當(せっかんとう)にしろ、猪の目にしろ、昔の人の平穏無事への願いを感じる。麓川に掛けられた石積アーチ橋の矢櫃橋。大河ドラマ「西郷どん」では、知覧麓で多くの撮影があった。●佐多姓が多いのは、鹿児島が「佐多」姓のはじまりだから。鎌倉時代の文保2年(1318年)3月15日、島津宗家4代当主忠宗の三男・忠光が大隅国の佐多(現・鹿児島県南大隅町)を与えられたことにより、「佐多氏」を称したのが始まりである。忠光はさらに、文和2年(1358年)に足利尊氏により薩摩国知覧(現・鹿児島県南九州市知覧町)を与えられている。■薩摩の小京都:知覧麓(ちらんふもと)■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2021.04.19

閲覧総数 1137

-

12

3/24-1:兵庫県西宮市:上田安子記念館/神戸市・戦没した船と船員の資料館

■3月24日(月)-1暖かくなったし、比較的近場な、小豆島(香川県)、岡山県、兵庫県、大阪府を6日間で廻ってみようということで出発したのは、3月24日。小豆島に渡る前に、西宮の上田安子記念館を見学。上田安子については、知らなかったのだが、戦後に洋服のデザインで活躍した人だそうだ。1949年に大丸顧問デザイナーに就任。1953年、文化服装学院がフランスからクリスチャン・ディオール一行12名(うちモデル7名)を招き、文化服装学院と名古屋・京都・大阪でファッションショーを開催した際、大丸がディオールと独占契約した(1964年まで)。女学校卒業後は茶道、華道、ピアノ、日本画、英会話、山登りに熱中し、そこから服飾の方に眼が開かれた。そのきっかけは、その当時の登山服を不格好だと感じて、自分で登山用のズボンを作ったことだった。本人は山崎豊子の小説『女の勲章』の主人公のモデルとされる。本人と山崎とはもともと親しい友人ではあったが、小説発表後は本人は不快感を露わにし、二人の関係は危うくなったが、時とともに回復した。この上田安子記念館は、ヴォーリズ建築だそうだ。記念館と隣は、同じ高さにあったが、1995年1月17日の神戸淡路大震災で大きな段差が出来た。改めて神戸淡路大震災の大きさに、びっくりした。■上田安子■●大坂から岡山までは、ふつう船旅である。西宮へゆけば船便がいつでもひろえた。「花神」司馬遼太郎******西宮は、港町だった。その名残で、海の神、えびすを祀る西宮神社・「えびす前」という地名が見えた。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆その後、神戸にある「戦没した船と船員の資料館」へ行った。太平洋戦争で沈んだ船と船員の慰霊の資料館。中学生の年齢の少年が乗組員として船に乗り、沈没して戦死していた。戦争だから戦艦が闘うのは分かるが、商船も沈められている。■石狩挽歌■に出てくる「笠戸丸」。♪沖を通るは笠戸丸~という歌詞で笠戸丸を知っていたが、戦争で沈んだ・・・。氷川丸は、引き揚げに使われたそうだ。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.04.02

閲覧総数 119

-

13

ブルーボーイ事件★性別適合手術

■ブルーボーイ事件■知られざる歴史がここにある。1965年、オリンピック景気に沸く東京で、街の浄化を目指す警察は、街に立つセックスワーカーたちを厳しく取り締まっていた。ただし、ブルーボーイと呼ばれる、性別適合手術(当時の呼称は性転換手術)を受け、身体の特徴を女性的に変えた人々の存在が警察の頭を悩ませていた。戸籍は男性のまま、女性として売春をする彼女たちは、現行の売春防止法では摘発対象にはならない。そこで彼らが目をつけたのが性別適合手術だった。警察は、生殖を不能にする手術は「優生保護法」(現在は母体保護法に改正)に違反するとして、ブルーボーイたちに手術を行っていた医師の赤城(山中崇)を逮捕し、裁判にかける。1960年代に「性別適合手術」が違法とされて医師が法廷に立たされ、トランスジェンダー女性たちが裁判で証言をした事実に基づき、日本の知られざる性的マイノリティの歴史を紐解くヒューマン・ドラマ。監督はトランスジェンダーである自らのアイデンティティを軸に映画を作り続ける、「僕らの未来」(11)「フタリノセカイ」(22)「世界は僕らに気づかない」(23)などの飯塚花笑。★「知られざる歴史がここにある。」というのがこの映画のキャッチコピーだけれど、私も、こういう事件があったことを私は全く知らなかった。思えば、LGBTという言葉が市民権を得たのは、20年くらいのことではないだろうか?★昔は「おねえ」という蔑称でよばれていて、今の「おねえ」という言葉の中には、もっと軽い感じがする。それだけ、LGBTが市民権を得たのだろう。★とはいえ、本人の望んだ姿ではないので、辛いことも多いだろう。映画の中でも「性転換手術をしたから幸せになったということはない」と言っていた。★「少年H」という本の中に、「男ねえちゃん」という人が出てくる。男性か女性か区別がつきにくい人で、彼(?)が兵隊に行くというシーンがあった。兵隊に行った先できっと辛かっただろうなと思う。★1960年代の家具などがあって楽しかった。★弁護士の事務所の応接セットのテーブルには、タバコ入れ、ライター、灰皿のセットが。今では考えられない。★同じく弁護士事務所の壁がブロックガラス。これはミッドセンチュリーの定番。★さちの住まいの電話に電話カバーが!・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.11.21

閲覧総数 37

-

14

10日間ギリシャ旅行:サントリーニ島に「エーゲ海のポンペイ」を見た。

■4月16日(火)クレタ島の港から高速ジェット船でサントリーニ島に向かう。スーツケースを預け、船室へ。(▲クレタ島)約2時間弱の船旅。天候は回復したが、空気は冷たく、風も強かった。ギリシャは、暑いだろうと半袖を持ってきたが、一度も着る機会がなし。10:45サントリーニ島の港に着く。サントリーニ島 (もしくは ティーラ島)は、エーゲ海のキクラデス諸島南部に位置するギリシャ領の島。かつて大爆発を起こした火山が形成したカルデラ地形(サントリーニ・カルデラ)の一部で、その外輪山にあたる。「サントリーニ島」の名はカルデラ全体、すなわち本島を含めた5つの島々(サントリーニ諸島)の総称としても用いられる。 カルデラ湾を望む断崖の上に白壁の家々が密集する景観でも知られており、エーゲ海の著名な観光地の1つである。一方で、サントリーニ・カルデラ内では現在も活な火山活動がある。港に待っていたバスに乗り込み、出発。バスの窓から広がるのは、砂漠のような土地。サントリーニ島は雨の量が少なく日差しが強い。ここで育つブドウは、降雨では必要な水分を確保できず、海風に含まれる湿気を頼りに育っているとか。島の家が白いのは、強すぎる日差しをはね返すため。アクロティリ遺跡をガイド付きで見学。▲この遺跡は、建物で囲まれているので、天候に左右される事なく見学が可能。▼(▲遺跡の模型)アクロティリ遺跡は、大噴火によって3500年前に突然消えた町の遺構。同じく火山の爆発で火山灰に埋もれ一夜にして無くなったイタリアのポンペイに比べられ、「エーゲ海のポンペイ」と言われている。アクロティリ遺跡は、3500年前のもの。ポンペイは、2000年弱。その差、1500年というから、この遺跡がいかに古いかわかる。ちなみに、日本の邪馬台国は1800年位前だそうだ。もうひとつのポンペイとの違いがある。それは、ポンペイでは、多くの人が亡くなったこと。それが、ここアクロティリでは、亡くなった形跡がない。地震などの予兆があって、事前に避難できる余裕があったのではないかと推測される。この遺跡は、まだ10%程しか発掘が進んでいない。このような遺跡から、サントリーニ島とクレタ島を中心とした大陸、アトランティス大陸があったとする説もある。■エーゲ海文明■4月10日(水)関空4月11日(木)ドバイ経由アテネ。コリントス運河4月12日(金)オドントス登山鉄道に乗れなかった。 デルフィの町を散策4月13日(土)デルフィ博物館 世界遺産:デルフィの遺跡 世界遺産:オシオスルカス4月14日(日)世界遺産:メティオラ修道院・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・

2019.05.17

閲覧総数 890

-

15

ロイヤルコペンハーゲン本店へ行った記念3つのトリビア

■人魚姫に会った■後、バスであっちこっち、市中引き回し、もとい、市内観光。その中に、ロイヤルコペンハーゲン本社があった。■ロイヤルコペンハーゲン(Royal Copenhagen)■は、デンマークの陶磁器メーカー。正式名称は「ロイヤル・コペンハーゲン陶磁器工房」(The Royal Copenhagen Manufactory)。絵付けはすべて手描きで、製品の裏側にはロイヤルコペンハーゲンのマークと、アーティストのサイン、シェーブナンパーが入れられている。◆トリビアその1◆マークは王冠と三本の鮮かなプルーの波型ラインで構成される。3本の波線は、デンマークを囲む3つの海峡を現し、その上に王室御用達を意味する王冠が輝く。 うちのティーカップ(もらい物)を改めて見ると、ほんとマークがあるわ。 社長のお土産に買ったのは、ティーカップではなく、紅茶。カップは沢山持っているだろうし、壊れるのが怖い。紅茶の缶を二つ持ってカウンターに行く。イケメンの店員さんがそれをひとつづつ紅茶の缶と同じ濃い紺の袋に入れ、同じ色のリボンをかけてくれた。◆トリビアその2◆私の買ったものを見た同じツアーの人が、「これ、一度、袋から出してスーツケースに入れないといけないのよね。」なるほど、袋のままスーツケースに入れると手渡す時、袋がくしゃくしゃになっているからだ・・・。日本に持ち帰ってから再度、濃紺の袋に入れ、濃紺のリボンをかけて手渡した。ところで、ロイヤルコペンハーゲンのカップは私は時々使っているが、食器棚に飾るという人が多いようだ。高価なものなので壊してはいけないと思うからだ。◆トリビアその3◆しかし、ロイヤルコペンハーゲンにブレケージ ギャランティー( 破損交換 )というシステムがある。■もし、ロイヤル コペンハーゲンの大切なプレートやカップ&ソーサーが割れてしまったら・・・■ロイヤル コペンハーゲンはハンドペイントの器を特別な日だけでなく、ご家族や友人との毎日の食卓でお気軽に使って、お食事を楽しんでいただきたいと考えています。そのために大切な器が万が一割れてしまっても下記の条件にてロイヤル コペンハーゲン ブレケージ ギャランティーがサポートいたします。“ブレケージ ギャランティー”は、毎日のお食事に、ロイヤル コペンハーゲンの器を日常でお使い頂くために、ハンドペイント製品を対象にオンラインショップ、フラッグシップストアでご購入いただいてから12ヶ月以内又は、24ヶ月以内であれば、無償で新しい商品と交換させて頂くギャランティーです。■ロイヤルコペンハーゲンHP■へぇ~!!でも私のは20年以上たっているから無理だけど・・・。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2015.08.20

閲覧総数 1835

-

16

「ろれつが回らない」の語源は大原にあった!

寂光院から三千院へ行く。参道には小さな川が流れていて岸に立て札がたっていた。 大原には三千院を挟んで二つの小さな川が流れています。呂川と律川です。二つの川は声明の呂(呂旋法)と律(律旋法)に因んで呂川(りょせん)、律川(りつせん)と呼ばれています。「徒然草」の作者吉田兼好は「唐土は呂の国なり。律の音なし。和国は単律の国にて、呂の音なし。」と記していますが、呂曲(呂旋法)を律旋法で唱誦するときうまく呂と律の使い分けを出来ないことを「呂律(ろれつ)が回らない」と言います。 解説されてもよく分からないけど、「ろれつが回らない」の語源はここから来たのかと納得。川に降りることが出来るように石で段々を作ってあるところがあって、昔はここで、野菜などを洗っていたのではないかと、妄想しながら、三千院へと歩く。 石段の所を少し脇道にそれると、田んぼの景色が見える。「京都、大原・三千院を訪ねる道」は、「美しい日本の歩きたくなる道500選」に選ばれている。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年11月21日*方言:ずつない/目指せ、シンプルライフ!★風呂グッズ今昔 *・・・・・・・・・・・・・・

2011.11.21

閲覧総数 17037

-

17

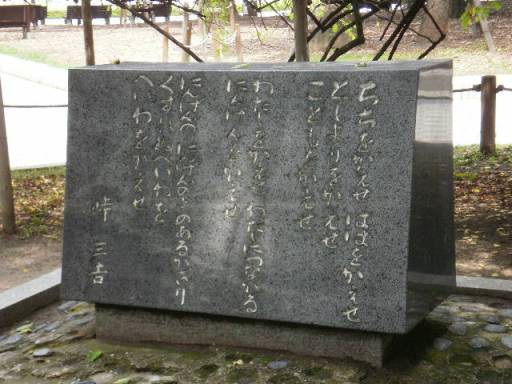

ヒロシマ:ちちをかえせ ははをかえせ・・・

ちちをかえせ ははをかえせとしよりをかえせこどもをかえせ わたしをかえせ わたしにつながるにんげんをかえせにんげんの にんげんのよのあるかぎりくずれぬへいわをへいわをかえせ峠 三吉■平和記念公園のある広島の街■は木々と川に囲まれて美しいと思った。私の住むまちも、こういうまちであったらいいなと思った。しかし、木々が茂る公園もかつては、人々が暮らす家があった。平和記念公園内にある、広島平和記念資料館で見たジロラマが、そのことを教えてくれた。広島市の中心部であったこの地区には、沢山の民家や商店があったのだろう。子どもがいて、親がいて、老人がいて・・・。普通の暮らしがそこにあった。1945年8月6日の朝、一発の原子爆弾で、この地区の暮らしは一瞬にして壊された。建物は倒壊し、人々は瞬時に亡くなり、原爆で火傷をした人たちが、熱い、熱いと水を求めてて川に入り、そして死んでいったという。かろうじて生き残った人々も、差別やいつ死ぬかもしれぬという恐怖に怯えながら生きた。冒頭のちちをかえせ ははをかえせ・・・という有名な詩は、被爆者である作者、峠 三吉の叫びだ。今日、8月6日は69回目の原爆記念日。当時の惨事を語ることが出来る人は年々少なくなっている。ヒロシマを忘れないために、私たち、戦争を知らない世代は、この碑を必ず見る必要があると思った。■ヒロシマを描いた映画■■父と暮らせば■■夕凪の街 桜の国■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.08.06

閲覧総数 1147

-

18

津山:吉井川の船着き場跡

■吉井川の源流■を見た後、自転車に乗って、船頭町(せんどうまち)という地名を探した。船着き場に近いのではないかと思ったからだ。子どもの頃、住んでいた岡山の家は、吉井川の支流にあった。母も祖母も吉井川流域で育った。明治10年生まれで日露戦争に行った祖父は鳥取で兵隊の訓練を受け、吉井川を高瀬舟に乗って帰ったそうだ。吉井川に縁のある私だ。だから、どうしても津山で高瀬舟の乗り場跡を見たかった。船頭町はすぐ見つかり下記のような解説があった。**船頭町**江戸時代、吉井川では数多くの高瀬舟が人や荷物を運び、流通の要となっていた。当時、津山の城下町に属する船としては、54艘の高瀬舟が運航していた。船主として高瀬舟稼ぎを出来るのは船株を持つ者のみで、当初、船主は船頭町の住人だけであったという。元禄10年(1697)の記録でも、町内に船主や船頭が多く住んでいたことが分かる。そして、船着き場跡もほどなく見つかった。この川を高瀬舟に乗って南に行くと備前西大寺港に着いた。西には出雲街道が伸びている。当時の賑わいはなく、水量も減った吉井川。誰も見向きもしなくなった川はさびしい。▲映画「アメリ」に出たパリのサンマルタン運河満々と水をたたえ、観光船が行き交うパリの観光名所になっている。こういう川辺は見ていて楽しい。 7月15日(火)~17日(木)まで、夫とふたりで旅行。 行った先は、岡山県・津山市、広島市、岡山県・吉備路(総社市)。■7月15日(火)■岡山県・津山市。■岡山県・津山:森蘭丸の弟の造った衆楽園■■吉井川の源流の滝と古木■■城西浪漫館■*吉井川・高瀬舟の船着場跡■7月16日(水)■広島市*広島平和公園をガイド氏の説明を聞きながら歩く。*広島は川の街、川を楽しむ。*平和記念資料館■7月17日(木)■岡山県・吉備路(総社市)*備中国分寺*鬼ノ城*備中高松城*吉備津神社・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

2014.07.29

閲覧総数 790

-

19

佐渡へ:ジェンキンス氏の働くお土産屋さん

「大野亀」、 「トキの森公園」、「佐渡歴史伝説館」・・・と2日目は、早朝から観光地巡り。 「佐渡歴史伝説館」のお土産屋さんには、北朝鮮に拉致されていた曽我ひとみさんの夫、ジェンキンス氏が働いていた。看板娘ならぬ、看板オジサンで、パネルもあった。「お仕事中」という文字がパネルにあったが、お休みの時、彼を目当てに来る人は、ここで記念撮影をするのだろう。彼は、決して楽しいという表情ではなかったが、お菓子を買った客と記念撮影をしていた。日本語は、少しは分かるのだろうか?英語で育って、脱走兵として北朝鮮に行き、ハングル語を覚え、英語を教え、そして、今、日本にいる。言葉というものは、相手と分かり合えるための、最も重要なツール。 曽我ひとみさんと同じように、北朝鮮に拉致された、蓮池薫さんがいる。彼は大学時代に拉致され、帰国後、大学に復学、本を出版するなど、自分の失われた人生を取り戻そうとしている。ジェンキンス氏は、アメリカにも、日本にも、北朝鮮にも、居場所のなさを感じているのではないだろうか?でも、ジェンキンスさん、あなたは、あのお土産屋さんになくてはならない人だと、自信を持ってください。ジェンキンスさんの売っている、お菓子の収益の2%は、拉致被害者救出のためのカンパとなるというので、1つ買った。■佐渡ガ島へ■■6月23日(火)*たらい舟*妙宣寺(みょうせんじ)■6月24日(水)*大野亀*トキの森公園*佐渡歴史伝説館(昼食)*七浦海岸 夫婦岩*尖閣湾(せんかくわん):海中透視船に乗った。*佐渡金山*北沢浮遊選鉱場(きたざわふゆうせんこうじょう):ガイド氏の解説付き。■佐渡の流人(るにん)で有名ベスト3!■■佐渡へ:交通■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2015.06.28

閲覧総数 6636

-

20

胡同の理髪師★足るを知る

■胡同(フートン)の理髪師:あらすじ■♪音が出ます。北京の胡同に暮らす93歳のチンおじいさんは、現役の理髪師。古くからの顧客には出張サービスを行なうなど元気に働く彼だったが、周囲の老人たちが死を迎えることで、自らの死を意識するようになる。 伝統的な建築様式の家屋が残る町を舞台に、そこで生きる老理髪師の日常をドキュメンタリー・タッチで描く。実際の理髪師のチン・クイが抜群の存在感を見せる。 ドラマなどなくても骨董品のような、チンお爺さんとアジのある胡同(フートン)とを描くだけで、この映画は、成り立っている。北京の胡同(フートン)で暮らす、チンお爺さんの暮らしは、質素。新しいものなど、なにもない。毎日、5分遅れるネジ巻き時計を時計屋に修理を頼んでも、断られるが、諦めず、毎日ネジを巻き、5分進めて使う。毎日、決まった時間に起き、身支度をして、3輪自転車で、数十年来の顧客の家を訪問し、散髪をして、収入を得る。決して、裕福ではない暮らしだけれど、仕事の合間に、マージャンを楽しむ。チン爺さんのまわりは、ゆっくりと時間が流れているようだ。マージャンの時、疲れた様子のチン爺さんに大丈夫かと気遣う仲間。「(散髪の後、サービスで)指圧で使うのは、体力で、マージャンで使うのは、頭だから」と言って、わらう。また、引篭りの老人には、「暇なら、マージャンでもしたらどうだ。マージャンは、頭を使う、脳の運動になるんだ」と誘う。かつては、店を持ち、権力者や金持ちやスターの客があったとチン爺さんの客が言うと、「有名人も金持ちも一生は一回きり」と言う。朝、起きると、白髪に櫛を入れ、体力にあった仕事をし、行きつけの店に数十年来通って食事をし、趣味のマージャンを仲間と楽しむ、チン爺さん。人付き合いが好きで、今、あることに満足し、でも決して、怠けないチンお爺さんは、足るを知る人生の達人だ。**胡同(フートン)**とはハスチョロー監督によると「胡同(フートン)」という言葉の語源はモンゴル語の「井戸」という言葉の「huto」からきているそうだ。胡同は、大通りから一歩入った横丁や裏道のことで北京の街を縦横に走る毛細血管のようでもある。胡同には四合院という数世帯が中庭を囲むように一緒になっている伝統的な家屋があり、今でも昔ながらに多くの庶民が暮らしている。古くからの北京の街並みが残っていることから、最近は観光スポットとして中国国内はもちろん、海外の観光客からも注目を集めているが、この映画で描かれているように近年の経済発展や来年の北京オリンピックに向けての再開発に伴い、昔ながらの街並みは姿を消そうとしている。2002年夏、初めて、胡同(フートン)を題材にした映画、「少年の誘惑」を見た。以来、胡同(フートン)大好きになり、2006年には「胡同(フートン)のひまわり」を見た。歴史ある胡同(フートン)を取り壊すのは、愚考だ。■チンお爺さんが絵のモデルになる場面がある。私の父は、写真のモデルもやったが、絵のモデルもやっていた。「H氏の肖像」と名づけられた、その絵は今も妹の家のあるが、ポーズがそっくりで、ビックリした。・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★3月12日*大阪の地名:「御祓筋/あそび唄:お手玉の唄 *UP・・・・・・・・・・・・・

2008.03.12

閲覧総数 15

-

21

ツタの絡まる喫茶店「再会」

ミモザの花に春の訪れを知り、白南風(しろはえ)とともに薫る沈丁花。蔦の葉が紅(くれない)はじめる頃、暖炉に火が入り、ピアノ曲に乗って焼き上がるタルトタタン。移りゆく四季の彩りとともにくつろぎのひとときをカフェ・レストラン「再会」パンフレットより。 長い間行きたいと思っていた喫茶店がある。それは京都・山科にある「再会」(会は古い字)。カフェの壁を覆う、ツタ、ツタ、ツタ・・・。 趣のある玄関を入ると、 窓から見えるのは、木々とツタの緑・・・。■琵琶湖をめぐる旅 ■の帰りに寄ったのは、長い間憧れていた、喫茶店「再会」。「再会」は、今、ブームのカフェとひとあじ違うドラマチックな雰囲気の中、優雅な時間がすごせるカフェレストラン。■カフェ・レストラン「再会」■■住所■〒607-8307京都市山科区西野山射庭ノ上町67-11 ■電話■075-591-0591■営業時間■10:00~10:00■アクセス■東海道・山陽本線山科駅よりバス15分 駅構内バスターミナルより京阪バス29番系統「大石神社」停留所下車、徒歩2分■年中無休■琵琶湖をめぐる旅 ■・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月13日*「菊次郎とさき」*印半纏(しるしばんてん) * UP・・・・・・・・・・・・・

2008.07.13

閲覧総数 4981

-

22

万緑の京都植物園

4月27日、友人と京都府立植物園に行ってきた。京都府立植物園は、京都市左京区にある植物園。面積24ヘクタールの広大な敷地に約12000種類、約12万本の植物が植えられている。日本の四季の花が見られる花壇や洋風庭園、熱帯植物を集めた温室がある。日本で最初の公立植物園として大正13年(1924年)元旦に開園。年間来園者が75万人する日本一来園者の多い植物園だ。 ■京都府立植物園■■アクセス:京都市営地下鉄烏丸線「北山駅」3番出口からすぐ■無休(年末年始を除く)■料金:一般200円、高校生150円、小中生80円(温室観覧料 一般200円、高校生150円、小中生80円)■問い合わせ先:京都府立植物園 075-701-0141 園内には、大木が繁り、木陰が気持ちいい。もちろん、人工的なものもあるのだけれど、「とっとり花回廊」のようなものではなく、自然と調和している。その上、地下鉄駅の前という便利な所にある。これが、たった200円(大人)で、その日に限り、再入場もあり、60歳を過ぎるとタダ!!日本一人気の植物園という理由もよくわかる。京都の好きな場所がまた増えた!今日は、「みどりの日」。日本中のフラワーパークがこうなれば、毎日が「みどりの日」になるのに・・・。 ▲水と緑が美しい園内。 ■園内には、大木が多い。 ■枝がユニークな梅林。・・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★5月3日*トリビアの井戸:端午の節句は、5月5日ではなかった! *UP・・・・・・・・・・・・・

2008.05.04

閲覧総数 316

-

23

クリスマス・ストーリー★ドヌーブ

■クリスマス・ストーリー:あらすじ■クリスマス。それは誰もが愛を見つける日。クリスマス。それは家族が集まる日。ヴュイヤール家では、母ジュノンの病気をきっかけに、疎遠になっていた子供たちがクリスマスを過ごすために家に集う。しかし、絶縁されていた“役立たず”の次男アンリの登場で、家族の誰もが抱いている不安や寂しさ、秘密めいた想いが顔を出し、穏やかな休日に波風が立ちはじめる…。 いやはや、カトリーヌ・ドヌーブの活躍には驚く。11月に■隠された日記■を見たが、主役の母で、女三代の話だから、彼女も主役のようなもの。近々、「しあわせの雨傘」という映画でも主役だ。ドヌーブは、10代から映画に出ていて、現在67歳。こんなに長く主役のはれる女優は、めったにいない。10代、20代はもちろんのこと、今も美しい。体型は崩れ、豊満な腰や肩。しわの隠せない肌・・・。そんな老化現象はあるものの、豊かな金髪は、衰えを知らず、やっぱり美しい。うまく年をとっているなと思う。 「クリスマス・ストーリー」の中には、息子の嫁役で、ドヌーブの娘、キアラ・マストロヤンニも出ている。父親がマルチェロ・マストロヤンニ。ドヌーブのような女優になるには、自己管理が大変なのだろう。でも、運や健康でないとなれない。彼女はそんな全てを備えた、希有な女優だ。 ■シェルブールの雨傘■ ■ロシュフォールの恋人たち■■8人の女たち■ ■隠された日記■・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2010年12月20日*節季払い/松迎え*・・・・・・・・・・・・・・

2010.12.20

閲覧総数 10

-

24

ユッケ食中毒事件

4人が死亡した焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件で、ユッケに使われた牛もも肉を納入した食肉卸、業者「大和屋商店」(東京都板橋区)が、大腸菌などが付着した恐れのある牛の内臓処理に使ったのと同じ包丁やまな板で、他の部位も加工していたことが10日、板橋区保健所への取材で分かった。O(オー)111、O(オー)157などの腸管出血性大腸菌は牛の腸内に生息しているとされ、板橋区保健所は「内臓と他部位の肉は調理器具を使い分けるのが好ましい」としている。 肉を食べないので、焼き肉屋に行ったことがない。で、ユッケなるものが生肉とは、知らなかった。私はまったく、肉を食べないが、肉料理は時々する。その代表がカレー。カレーは、肉を炒めたり炊いたりするから、肉に菌がつくことは、まずないだろう。問題は、付け合わせのサラダ。肉に付いていた菌が、レタスにつき、それを生で食べたら・・・。そう思うと、怖くてたまらない。冷蔵庫に野菜室があるのは、肉の菌が付かないようにするためだろうか?「サラダの葉っぱは乙女の指でちぎれ」という諺は、昔の人が肉を切った包丁を使わないようにという戒めだろうか。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年5月19日*トリビアの井戸:湯桶(ゆとう)/ トリビアの井戸:出石(いずし)蕎麦*・・・・・・・・・・・・・・

2011.05.19

閲覧総数 78

-

25

3月のライオン後編★羽海野チカ

■3月のライオン・後編■♪音が出ます!闘い続けるあなたが輝く一手は、必ずある。桐山零(神木隆之介)が川本家と出会って1年が経ち、今では家族の一員のように3姉妹と自然に食卓を囲んでいる。今年も獅子王戦トーナメントの季節が始まったが、幸田柾近(豊川悦司)は引きこもってゲームばかりしている長男・歩を叱り反対に突き飛ばされてしまい、頭のケガで緊急入院して不戦敗となる。長女・香子(有村架純)は仕事も続かず、不倫相手のプロ棋士・後藤正宗(伊藤英明)への想いを持て余し、幸田家は崩壊しかかっていた。一方、後藤は入院中の妻の容体を案じていた。二海堂晴信(染谷将太)は実は難病を抱えていたが、それでも戦うことを望んでいた。初タイトルを目指す島田開(佐々木蔵之介)は故郷・山形の人々のプレッシャーに押し潰されそうになり、“将棋の神の子”と恐れられる宗谷冬司(加瀬亮)も重大な秘密を隠していた。そんななか、川本家の次女ひなた(清原果耶)のクラスでいじめが発生する。さらに3姉妹を捨てた父親が現れ、とんでもない要求を押し付ける。大切な人たちを守るため、零はトーナメントに挑む。■3月のライオン前編■を見て、すっかり、「3月のライオン」がマイブーム。「3月のライオンと羽海野チカの世界」を買って読んだ。★棋士の先崎学が将棋の監修を務めている。★二海堂晴信のモデルは故・村山聖。ライバルの二海堂を特殊メイクによってまるで別人に変身した染谷将太が熱演する。★宗谷冬司のモデルは羽生善治。などなど、いろんなことが書いてあった。また、「3月のライオン」の作者は、「ハチミツとクローバー」の作者、羽海野(うみの)チカであり、「ハチミツとクローバー」の魅力も書かれていた。私は、「ハチクロ」は未読なので、是非、読んでみたい。★キャストについて主人公の桐山零役を演じる神木隆之介は、彼以外いないと思うくらいにピッタリ!また、島田開に佐々木蔵之介キャスティングも最高!それに比べて、幸田香子(こうだ きょうこ)役の有村架純は、ミスキャストではないだろうか。■羽海野チカ公式ブログ:海の近くの遊園地■■3月のライオン応援ブログ■・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017.05.08

閲覧総数 162

-

26

銀河鉄道の父:宮沢賢治父子の対立と慈愛

■銀河鉄道の父■158回直木賞受賞作品明治29年(1896年)、岩手県花巻に生まれた宮沢賢治は、昭和8年(1933年)に亡くなるまで、主に東京と花巻を行き来しながら多数の詩や童話を創作した。賢治の生家は祖父の代から富裕な質屋であり、長男である彼は本来なら家を継ぐ立場だが、賢治は学問の道を進み、後には教師や技師として地元に貢献しながら、創作に情熱を注ぎ続けた。地元の名士であり、熱心な浄土真宗信者でもあった賢治の父・政次郎は、このユニークな息子をいかに育て上げたのか。父の信念とは異なる信仰への目覚めや最愛の妹トシとの死別など、決して長くはないが紆余曲折に満ちた宮沢賢治の生涯を、父・政次郎の視点から描く、気鋭作家の意欲作。 慾ハナク決シテ瞋ラズイツモシヅカニワラッテヰル一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベアラユルコトヲジブンヲカンジョウニ入レズニ「雨ニモマケズ」の有名なフレーズを読むと、宮沢賢治は、聖人君子のようだ。そう信じていた、この本を読むまで・・・。 しかし、いつまでたっても親のすねをかじる道楽息子。★盛岡の中学校(今の高校)を卒業した後、家業の質屋を継ぐように言われても「進学したい」のいってん張り。しまいに、「(進学できないなら)信仰に生きます。」と太鼓を叩きながら「南無妙法蓮華経・・・・」と大声でわめきながら町を歩いてみんなにおかしくなったと思われた。おもちゃを買ってくれないと泣き喚く赤子のごとし。★やっと稗貫農学校の教師に就職するも、数年で辞める。★百姓になると言って家を出る賢治。父が、様子を見に行くと畑を耕している。何を植えるのだろうと思って賢治に聞くと「パンジー、モクセイソウ、ポピー」と答え「なかなか興趣に富む花を咲かせますじゃ。日本の景色が変わります。」百姓とは、自分で米を作り野菜を作ってそれで生きていくのに・・・。父親もさぞ、がっかりしただろう。私も読んで、_| ̄|○っときた。以前、賢治がデザインした、花壇の絵を見たことがあったが、この時代に描いたのだろうか。なんとも、浮世離れした人だ。★賢治が自費出版をした。農学校での給料を当てたのかと思いきや、一部、近所でお金を借りて出版したという。*人のお金で出版なんて・・・。 そんな賢治を詩や童話の才能があるのだからと見放さない父親。そんな父親を賢治が思っていたこと。「・・・おらは、お父さんになりたかったのす。」ふりかえれば、政次郎ほど大きな存在はなかった。自分の命の恩人であり、保護者であり、教師であり、金主であり、上司であり、抑圧者であり、好敵手であり、それらすべてであることにおいて政次郎は手を抜くことをしなかった。◎気になったことをメモ◎*は、私の思たこと。■【きなきな】・・・(略)と言ったので、政次郎は規定の看護料はもちろん、弔い返し(とむらいがえし)の名目でじゅうぶん礼金を受け取ってもらい、さらにこの地方で【きなきな】と呼ばれる小さなこけしを進呈した。きなきなは新品だったけれど、新次郎としては、トシの形見のつもりだった。 *【きなきな】を調べたらおもしろいことが分かった。■主に南部系の工人■によって作られる、頭部がくらくらと動く小寸(10cm程度が定寸)のこけしをいう。キナキナは頭部が揺れる様子の擬態語である。 産地は、盛岡、花巻を中心とした岩手県、および秋田県の一部を含む。キナキナの作られる一帯は、それを作る工人というよりは、キナキナをおしゃぶりとする習俗をもつ地域に依存するため、その地域を「キナキナ習俗圏」と呼ぶこともある〈木の花 第8号、第9号〉。その地域に来た工人の多くが、木地の系統に関わらずキナキナを作る傾向があったからである。■(略)長女のトシもまた高女を首席で卒業し、東京目黒の日本女子大学校(家政学部予)へ進学してしまったのだ。*あの「永訣の朝」のトシは、才女だったのだ。■骨壺はずしりと軽く、わずかに温みを帯びていた。*ずしりと軽く?ずしりと重くではないのか?■掻巻(かいまき)の下であおむきになり、いきいきと鼾(いびき)をかいている。*この時代(大正7年・1918年)、布団ではなく掻巻だったのか。■政次郎は仕事にもどり、ふたたび関西へ一か月ほど出張した。*明治時代に関西まで着物の仕入れにいっていた。関西の方が安くてものがいいのだ。この当時は、すでに東北本線が開通しているからだ。■♪ほんだこ ほんだこそっちの水はうまぐねぇこっちの水はうまいぞ昼は草葉の 露のかげ夜はぴかぴか 高提灯ほんだこ ほんだここっちの方(ほ)さ来い来い*父・政次郎が病床の賢治の枕元で子守歌代わりに歌ってやる歌。■成長とは、打たれると知りつつ出る杭になることなのかもしれない。■おしゃれ手紙:永訣の朝■■昔語り:永訣の朝■■雨ニモマケズ■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・

2018.08.25

閲覧総数 1284

-

27

「舟を編む」:辞書を作る人々

■舟を編む■玄武書房に勤める馬締光也。営業部では変人として持て余されていたが、人とは違う視点で言葉を捉える馬締は、辞書編集部に迎えられる。新しい辞書『大渡海』を編む仲間として。定年間近のベテラン編集者、日本語研究に人生を捧げる老学者、徐々に辞書に愛情を持ち始めるチャラ男、そして出会った運命の女性。個性的な面々の中で、馬締は辞書の世界に没頭する。言葉という絆を得て、彼らの人生が優しく編み上げられていく―。しかし、問題が山積みの辞書編集部。果たして『大渡海』は完成するのか―。 2012年本屋大賞をの作品で映画化もされており、見た。■映画・舟を編む■●読書メモ●●映画を見たのは、8年前なので、主人公・馬締(まじめ)役に松田龍平だった以外は、覚えていないのだが、原作を読んで、ぴったりだと思う。馬締(まじめ)という主人公の名前は、問屋場(といやば)という意味。旅人に馬の差配をする馬の元締めを馬締というのだそうだ。●言語学者の松本先生にしろ、馬締にしろ、大先輩の荒木にしろ辞書を作る人は、目新しい言葉を聞くとメモする。*実は、私もメモしていて、鹿児島県を旅行して際には、「ぼっけもん」だの「長老(おせ)」だの「二才(にせ)」だの「小路(しゅっ)」だの、「分限者(ぶげんしゃ)」だのとメモした。私も言葉に興味があり、方言や古語を見たり聞いたりするとそのバックにある言葉や時代風俗などを考えてみるのがたまらなく好きだ。しかし、馬締のような根気がないので、とうてい辞書つくりには向かないと思った。●■三浦しをん■って本名だそうだ。■映画・舟を編む■◎馬締は当たり役。◎言語学者、松本先生は、若すぎというか体ががっしりしすぎ。 原作では、痩せている。 ◎荒木は、若すぎ。定年退職後も辞書に関わるという設定なのだ。映画、もう一度みたいな・・・。 アニメもあった!!■アニメ・舟を編む■●「辞書は、言葉の海を渡る舟だ。」という意味から辞書の名前は「大渡海」にした。「舟を編む」、「大渡海」というタイトルから、沢田研二の「君をのせて」という曲を連想してしまう。■♪君をのせて:沢田研二■♪音が出ます!風に向いながら皮の靴をはいて肩と肩をぶつけながら遠い道を歩く僕の地図はやぶれ くれる人もいないだから僕ら 肩を抱いて二人だけで歩く君のこころ ふさぐ時には粋な粋な歌をうたい Ah…君をのせて夜の海を渡る舟になろう人の言葉 夢のむなしさどうせどうせ知った時には Ah…君をのせて夜の海を渡る舟になろうラララ ラララ ラララ…ラララ ラララ ラララ…Ah… 君をのせて夜の海を渡る舟になろうAh… 君をのせて夜の海を渡る舟になろう■ASKA歌唱もいい!!■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2021.08.03

閲覧総数 72

-

28

とら年ですから:虎の名前の植物

とら年ですから虎の話を書こう。というわけで、虎の名前のついた植物を探してみた。 まずは、虎杖ことイタドリ。痛みをとることからイタドリと名づけられた。若い茎の斑点模様がトラの皮に似ていて、形状が杖のようなことから、「虎杖」という字が当てられたということだ。 60年以上前、春になると毎日食べていたイタドリも最近は見ることが出来ない。近場で見つけることの出来なくなった今、私は小さな庭にイタドリを植えている。そのイタドリが今年も芽を出している。(*^▽^*)■昔語り:イタドリ(サイシンゴ)■ イタドリ(虎杖、痛取 Fallopia japonica)とは、タデ科の多年生植物。若い茎は柔らかく、山菜として食べられる。茎や葉が分かれる前の、タケノコのような姿のものを折って採取し、皮をむいて使用する。生でも食べられ、かつては子供が道草途中に囓っていた。有機酸を多く含むため酸味がある。■ユキノシタ■ 一年中採れる山菜で、天ぷらなどで食べるユキノシタは、日本、中国で古くから民間薬として知られています。ユキノシタの名前の由来は寒い冬に雪の下でも枯れないから、あるいは白い花を雪に見立てその下に緑の葉がある様子を表しているという説もあります。このユキノシタの葉の形状が虎の耳のようであることから、別名トラノミミとも虎耳草(こじそう)ともいわれます。江戸時代後期の画家・川原慶賀(1786-1860)はシーボルトの注文で、詳細な動植物図を描きました。その中にこの虎耳草を見ることができます。ユキノシタも植えている。一株だけ植えたのが、結構増えた。見かけによらず繁殖力旺盛な植物で、先日も、てんぷらに使った。花も清楚で美しい。 観葉植物サンセベリア(サンスベリア)は、主に熱帯、南アフリカや東南アジア原産の植物で、独特の斑の入った葉模様が虎のしっぽに見えることから『トラノオ』とも呼ばれている。マイナスイオンや空気清浄をキーワードに 一世を風靡した観葉植物。100円ショップでも売られていて、育てやすく空気清浄の効果があるということで、よく見かける。 2014年、■八重山諸島の上地(かみじ)島■に行った時、サンセベリアが野生化しているのを見たことがあるが、育てやすいんだろうかと思った。トラって日本にいない動物なのに、どうして植物の名前がついたのだろうと思ってしまう。■とら年ですから:陽気に虎拳:とらとら■■とら年ですから:「山月記」の虎が表すものと国語の教科書問題■■とら年ですから:もしもトラがいなくなったら■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.04.01

閲覧総数 176

-

29

芭蕉模様の小鉢

芭蕉模様の小鉢がある。それも、2つ。大きいのは、直径13㎝、高さ5.5㎝小さいのは、直径12㎝、高さ5.0㎝と微妙に大きさが違う。これはいつ、どういう風に手に入れたのか、忘れた。たぶん、近所の蔵を処分するといってゴミとして出されていたのを貰ったのだと思う。「小鉢」というのは、あと一品あったら!という、メインディッシュのの添え物。キュウリの酢の物、白和えなどが、小鉢料理の定番だ。バショウの模様で二つで一組ということだろう。縁には、細かな模様が・・・。松と梅、目出度い!!!裏には、瓢(ひさご)。■瓢(ひさご)とは「ひょうたん」のことで、■かつては水や酒を入れる容器として使用されていたほか、神霊が宿り、魔除けや開運に効果がある植物とされていました。また、「子孫繁栄」の意味も持っており、縁起の良いものとして扱われていました。瓢紋は「瓢箪(ひょうたん)紋」とも言います。ますますもって目出度い小鉢のようだ。☟■バショウの大皿■バショウは中国原産であり、観賞用として庭園などに植えられます。中国磁器は明代にバショウを描いたり、その葉の連続文を盛んに描きました。そのため有田磁器も早くからバショウを文様として描きますが、17世紀後半にバショウを描き込んだ中国の風景文様の例が多くなります。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2022.04.14

閲覧総数 52

-

30

10/22-2:山形県・山形市内観光:レトロビル、御殿堰、シネマ通り

■10月22日(火)-2山形城でガイドさんと合流、山形城に続いて、あちこち案内してもらった。▲旧済生館本館(山形市立郷土館)旧済生館本館は、1878年(明治11年)に建てられた洋風の病院建築で、現在は霞城公園内に移築されている。外国から導入した新しい建築技術と日本古来の工法を組み合わせて設計されているなど意匠が優れており、明治初期の木造高層洋風建築物として貴重な建造物であることから国の重要文化財に指定されている。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲山形県郷土館 文翔館山形県郷土館は、1916年(大正5年)に県庁舎および県会議事堂として建設された英国ルネサンス様式の建造物で、国の重要文化財に指定されている。新県庁舎が建てられた現在は改築され、地域に関する資料を展示しているほか、会議室やコンサートホールが一般に開放され県民の文化活動の場として利用されている。▲美は細部にやどるというけれど、階段の手すりにまで美しい細工が・・・。▼旧県庁舎の塔時計は、日本で現在稼動している内では、札幌の時計台に次いで2番目に古いものであり、文翔館のシンボル。 建物の基礎から塔の避雷針の付け根までの高さは約25メートルで、最上階には大きな時計装置がある。振り子を動かす分銅は、5日に1度、時計職人の方が手動で巻き上げており、現在まで文翔館の時をたゆまず刻み続けています。▲道路の正面に「旧県庁舎」がある。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲水の町屋七日町御殿堰御殿堰は山形市内にある五堰(5つの用水路)のひとつ。かつて農業用水、生活用水として利用され、御殿堰の一部は山形城の城濠(しろぼり)にも流れていました。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲シネマ通りここはかつては「旭銀座」と呼ばれた山形の賑わいの中心地。山形市の繁華街、七日町(なのかまち)。そこに、通称「シネマ通り」と親しまれている通りがある。シネマ通りには、その名の通り、かつて映画館があり、書店やダンスホールもあったという山形随一の文化拠点。山形の若者たちはここを訪れ、映画にダンスに明け暮れた。大正時代から続いたそのにぎわいは、いつしか終わりを迎え、かつては6軒もあった映画館は、今となっては1軒も存在していない。映画館だった跡には、雑草が生えていた。ヨウシュヤマゴボウ、「わたしの好きな植物」と私がいうと「私もです」とガイドさん(⌒∇⌒)街灯をレトロにしたり、映画にまつわるものを、道路に描いたりして、盛り上げようとしている。その結果か、築40年の古い雑居ビルをリノベーションし、よみがえらせたショップが出来ているそうだ。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲山形七日町二郵便局もともと洋品店として開店した建物であり、大正14年にできた鉄筋コンクリート造の建物です。関東大震災直後の本格的な耐火耐震建築物であり、山形県内の鉄筋コンクリート造りの建物として先駆的な建物の1つといえるでしょう。 戦後は店舗の2階がダンスホールとビリヤード場になったこともあるようです。洋品店は西隣に松坂屋(現在のナナビーンズ)が進出したのを機に廃業し、昭和47年に近隣の山形七日町郵便局(当時の名称)が入居したかたちです。 このビル、なんとなく、アールデコっぽいなと思ったら、1925年(大正14年)に出来たもの。アールデコが世界中で流行っていた頃だ!!▲山形市立第一小学校旧校舎1926年(大正15)築。山形県内初の鉄筋コンクリート構造の校舎で、3階建(一部は4階建)であり地下階が付いている。この校舎は、国内でも当時の鉄筋コンクリート建築技術の最先端を示すものである。設備にも、教室の電気ストーブ、校舎屋上の電気時計、国産鋼を使用したスチールサッシやスチールドアの建具など、当時の最先端の技術が導入されている。デザインも玄関ポーチの半円アーチ開口窓の意匠や、門柱、柵などにドイツ表現主義、アール・デコ等の当時の最新デザインをとり入れている。設計は山形の設計事務所としては最古参の秦・伊藤建築事務所が担当し、秦鷲雄と伊藤高蔵が中心的役割を果たしている。階段の縦の模様がまさに、アールデコ!!▲山形聖ペテロ教会山形市街の中心部に位置する木造の教会堂。屋根勾配が急な切妻造で,北妻西側に塔屋を設けている。外壁は下見板張で,窓のほとんどを尖塔アーチ型とするのが特徴。小規模ではあるが,外壁立面,内部のトラス架構など意匠を凝らした建築である。山形聖ペテロ教会は明治時代に建てられた教会建築の遺構として貴重で「造形の規範となっているもの」との登録基準を満たしている事から平成14年(2002)に国登録有形文化財に登録されています。 これ以外にも、いろいろあって、山県市は、素敵なまちだなと思った。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆▲今日の方言▼▲マンホールの蓋の模様は、もちろん、紅花!!山形のスーパーでは、食用菊をあちこちで見た。●16880歩10/16(水)■越後・東北南部行:出発/新潟を地形と歴史を感じながら歩く■10/16(水)-2■新潟市:日和山/花街■10/17(木)-1■新潟県・新発田市:清水園/足軽長屋他■10/17-2(木)-2■新発田市・新発田城/村上市・鮭オシのまち■10/18-1(金)■村上市・笹川流れ■10/18-2■鼠ヶ関を探せ/クラゲの水族館/鶴岡カソリック教会■10/19-1■山形県・鶴岡市:城址公園/丙申堂・/酒田市:土門拳記念館■10/19-2■酒田市・本田家/日和山/山居倉庫■10/20■鶴岡市・出羽三山・羽黒山■10/21-1■最上川で舟遊び/芭蕉10泊の町、尾花沢■10/21-2■レトロな銀山温泉/川北町・紅花資料館■10/22-1■山形市:山寺/斎藤茂吉記念館/山形城■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2024.11.28

閲覧総数 34

-

31

馬上少年を過ぐ:司馬遼太郎短編集

■馬上少年を過ぐ■戦国の争乱期に遅れて僻遠の地に生れたが故に、奥羽の梟雄としての位置にとどまらざるをえなかった伊達政宗の生涯を描いた『馬上少年過ぐ』。英国水兵殺害事件にまきこまれた海援隊士の処置をめぐって、あわただしい動きを示す坂本竜馬、幕閣、英国公使らを通して、幕末の時代像の一断面を浮彫りにした『慶応長崎事件』。ほかに『英雄児』『喧嘩草雲』『重庵の転々』など全7編を収録する。目次(「BOOK」データベースより)英雄児/慶応長崎事件/喧嘩草雲/馬上少年過ぐ/重庵の転々/城の怪/貂の皮著者情報(「BOOK」データベースより)司馬遼太郎(シバリョウタロウ)1923-1996。大阪市生れ。大阪外語学校蒙古語科卒。産経新聞文化部に勤めていた1960(昭和35)年、『梟の城』で直木賞受賞。以後、歴史小説を一新する話題作を続々と発表。’66年に『竜馬がゆく』『国盗り物語』で菊池寛賞を受賞したのを始め、数々の賞を受賞。’93(平成5)年には文化勲章を受章。“司馬史観”とよばれる自在で明晰な歴史の見方が絶大な信頼をあつめるなか、’71年開始の『街道をゆく』などの連載半ばにして急逝。享年72(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)■英雄児■河合継之助●河合は久敬舎を退塾して、備中へゆき、備中松山藩の参政で実学者だった山田方谷を訪ね、入門を乞うた。●大政奉還ののち諸侯は江戸をひきはらうことになったが、継之助はこのとき江戸屋敷の牧野家の家宝什器をすべて横浜の外人に売って数万円を得、また江戸、長岡の藩庫の米を米価の高い函館に輸送して売り、また江戸と新潟との間で銭相場において一両につき三貫文の差があるのに目をつけ、二万両に銭を買いこみ、船に積んで新潟にまわして土地の両替商に売ってりざやをかせぎ、長岡藩そのものがブローカー化したかと思われるほどの荒稼ぎをした。■慶応長崎事件簿■●金打(きんちょう)きんちょう(する)。堅い約束をすること。江戸時代、武士が約束を守ることを示すために、それぞれの刀の刃・鍔(つば)を打ち合わせたことに由来する。武士ならば刀の刃や鍔を数センチ鞘から出して音を出す。僧侶ならば鉦(かね)、女子ならば鏡などの金属同士を、互いに打ち合わせてその証とした。●(アーネスト)サトーは、利口で冒険心に富み時勢感覚に鋭敏な青年で、このヨーロッパ文明社会からみれば不可解な任地での仕事をたれよりも愛した。そのうえ、日本語に堪能で、候文の読みかきまで出来た。■馬上少年を過ぐ■伊達政宗●(正宗の弟・竺丸(じくまる)は)母親の兄の最上吉光に似て齢を重ねるごとにいよいよ秀麗な容姿になり利発ことでも兄の正宗をはるかにしのいだ。●「馬上少年過ぐ」とは晩年の伊達政宗が残した漢詩で「酔余口号」というものがあります。馬上少年過 世平白髪多残躯天所赦 不楽是如何馬上少年過ぐ世平らかにして白髪多し残躯天の許すところ楽しまずんばこれ如何せん■重庵の転々■●伊予吉田から藩主が参勤交代する行路は、大坂までは海路である。朱塗りの櫓をあげた御座船は六十丁櫓の大船に、それに四隻ばかりの供船がついてゆく。大坂までは早くて十日かかるが、このときは風の運が悪くて二十日かかった。(略)大坂からは陸路である。江戸まで十二日を要した。■城の怪■■貂(てん)の皮■脇坂安治●竜野には、朝夕、川霧がたつ。そうめんも産する。さらに脇坂氏五万一千石の城下町として知られている。いまは城郭はのこっていないが、城があったころは白壁のよく映る景色であったであろう。*龍野の地名に、上霧城、中霧城、下霧城というのがある。●脇坂の殿さまが行列を立ててゆく二本道具(二本の槍)のさやが、右がおすの貂(てん)の毛皮、左がめすの貂の毛皮で(略)「貂の皮」といえば、それだけで脇坂氏の代名詞になった。●摂津能勢郡で一万石から大和郡山で二万石、さらに淡路に報ぜられ、洲本城主となり、三万石を領した。これが、天正十三年の一カ年のうちの累進だから世人はおどろき、・・・貂の皮の験であろうと甚内の器量によるものとせず、そういう不可思議な力のせいにした。●有名な「賤ヶ岳の七本槍」の一人。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2025.11.22

閲覧総数 28

-

32

コーヒーの模様は鳥の羽?シダ?

1月7日に関空から出発し、ニュージーランドに行き、1月22日に日本に帰った。クライストチャーチ、オアマル、ダニーデンとニュージーランド南島の太平洋側を南下して、中央部のクイーンズタウンに行き、ワナカからレイク・テカポ(テカポ)に行き、クライストチャーチへ帰る。その間、何回、カフェに入っただろう。疲れた時の一休みやトイレを借るために、何度もカフェを利用し、その度に、夫はコーヒーを私は紅茶を頼んだ。コーヒーには、どの店もみんな、このような模様、ラテアートがある。ニュージーランドには、沢山の鳥がいて、お札にも鳥が・・・。コーヒーの砂糖にも鳥の絵。コーヒーの模様って、鳥の羽?地元の人に聞いてみたら、これはシダだそうだ。 ニュージーランドはシダ植物の宝庫であるが、とりわけ樹木ほどに成長するシダ植物が自生しているのが特徴である。銀白色の葉は神秘的でマオリ人の信仰の対象とされた。「ニュージーランド」のアイデンティティの象徴であり、1956年から国章に使われている。シルバー・ファーンの葉を、黒地に白にスタイライズした、シルバー・ファーン・フラッグ(Silver fern flag)は、オールブラックスをはじめとするニュージーランド・ナショナルチームのロゴに使われており、1998年にはマリー・ハスラー文化大臣により新国旗として提案された。ニュージーランド航空が機体にも、シダが描かれている。ラグビー・NZ代表のユニフォームにも、シダが・・・。(▲■アロータウン■の素敵なカフェ)ニュージーランドでは、国旗が変わるそうだが、その国旗もシダ採用されるようだ。シダは、キーウィとともに、ニュージーランドのシンボルのようだ。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・

2016.02.09

閲覧総数 560

-

33

●シェーグレン日和●思いあたること・・・

それまでは、名前すら知らなかった病気*「シェーグレン症候群」*といわれて2ヶ月。唾液が出ない、涙が出ないという症状は、昨年11月、突然起こった。けれども、よくよく考えれば、これまでいろんなことがあったんだ。それが、「シェーグレン症候群」だと気がつかないだけで・・・。●リウマチ因子が異常に高い7年くらい前に人間ドックで見てもらったとき、「リウマチ因子が異常に高いです。一度、見てもらって下さい」と言われていた。今なら分る、昨年12月の血液検査では370H。普通の人は15だからいかに高いか・・・。●4~5年前から、目が痛かった。目の使いすぎ、「眼精疲労」と眼科医に言われた。会社の仕事でPCを使うからだとあきらめて、目薬を点していた。痛くてたまらない時は、時々、眼科医でもらう薬を服用したり、目薬を点すと、うそのようにおさまった。今ならわかる、涙の量が減っていた、涙の質も変わっていた・・・。●3年前の12月に唾液の分泌腺に石が出来、詰まった。歯科医は、虫歯の治療をしたが、あまりの痛みにとうとう、専門医(口腔外科)に送られ、即手術。右の分泌腺は、そのため、機能しなくなった。今なら分る、唾液の出が悪くなったから、石が詰まったということが・・・。●5年くらい前から、頻繁に歯医者さんに行っている。今なら分る・・・。でも、もし、知っていたってどうなるんだろう。「シェーグレン症候群」は、「難病」で治すことができないんだから・・・。というと、なんだか、悲惨な「僕の生きる道」って感じなんだけど、あれから、全然、生活は変わらない。宴会、飲み会、メール、おしゃべり・・・。早寝、早起き・・・。これくらいは、なんとか、守りたいものだけれど・・・。で、おばかな私が書いた症状に、なにか思い当たることがあったら、近くの専門医にかかることをオススメです。(HPのお気に入りからGO!)この症状、ピンときたら、シェーグレン!**「シェーグレン症候群」**とはシェーグレン症候群は、自己免疫疾患(膠原病)の一つで、主に唾液腺や涙腺などの外分泌腺が慢性炎症をおこす病気です。 その結果、主として外分泌腺の機能が低下し、目が乾く、疲れやすい、口渇、つばが出ない、虫歯が多いなどの症状が生じます。■□■テレビしびれて■□■★てるてる家族◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。 ★2月4日*立春*UP

2004.02.07

閲覧総数 3355