2007年12月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

8月から12月の『週刊マガジン・ワンダーランド』

第53号◆渡辺源四郎商店「小泊の長い夏」(7月15日ソワレ=ザ・スズナリ) 「うそをつく人」たちが織りなすドラマツルギー 中西理(演劇コラムニスト)◆OKT/ビリニュス・シティ・シアター(リトアニア)「夏の夜の夢」(W.シェイクスピア作) 長い髪が物語る傲慢、滑稽、いじらしさ 客席の空気が艶めくときも 吉岡ゆき(翻訳家)第54号◆東京オレンジ「天国と地獄」(インプロビゼーショナルシアターシリーズ#5) 一寸先は闇か光か インプロプレイヤーたちの挑戦 葛西李奈(フリーライター)◆hmp「Rio.」 独自の作品形式で「問い」を産出 アヴァンギャルドの保守化を超えて 高橋宏幸(演劇批評)第55号◆サシャ・ヴァルツ&ゲスツ「Koerper ケルパー(身体)」 器官としての身体から私である身体へ 村井華代(西洋演劇理論研究)◆ブラジル「天国」 「社会」を喪失した社会人の悲喜劇 高木登(脚本家)第56号◆川口隆夫×山川冬樹「D.D.D.-私の心臓はあと何回鼓動して止まるのか」 ダンスは死に抗う生のわめきである 伊藤亜紗(ダンス批評)◆小指値「Mrs Mr Japanese」 表層のあまりの軽さと、背後の闇の深さ 小林重幸◆さいたまゴールド・シアター 第1回公演「船上のピクニック」 物語のすき間から新たなイマジネーションを紡ぐ 木俣冬(フリーライター)第57号◆MU「きみは死んでいる/その他短編」 風通しの良さと揺るぎない自信 反転する演劇における「死」 松井周(サンプル主宰)◆サラ・ケイン作「フェイドラの恋」(シアターΧプロデュース公演) 君は“空飛ぶチンポコ”を見たか? 佐々木眞(ライター)第58号◆さいたま芸術劇場「エレンディラ」 演劇異種格闘技戦から生まれた異空間物語 今井克佳(東洋学園大准教授)◆悪い芝居「ベビーブームベイビー」 社会=他者関係を結ぶ鍵を模索 演劇と自分を思想する志の高さ 藤原央登(「現在形の批評 」主宰)第59号◆ウジェーヌ・イヨネスコ劇場公演「授業」 作品の潜在的可能性と現代性を開拓する 人間心理に潜むグロテスクな現実 片山幹生(早稲田大学非常勤講師)第60号◆神村恵「間隙」 定規となった身体、測ることで生まれる時空 木村覚(ダンス批評)◆空間ゼリー「穢れ知らず」 純愛の果ての崩壊と救い 背後にあるいくつもの真実 葛西李奈(フリーライター)第61号◆France_pan「貝を棒で」 男と女の距離と作品の距離、そして観察者 高木龍尋(大阪芸術大学大学院助手)◆劇団文化座「二人の老女の伝説」 命を使い切る老女の姿が感動的 二人のベテラン女優が描き出す 芦沢みどり(戯曲翻訳家)第62号◆青年団リンク RoMT「the real thing」(トム・ストッパード作) 説得力ある人物造形に成功 洗煉された舞台表現のセンス 片山幹生(早稲田大学非常勤講師)◆X-QUEST「金と銀の鬼」 役者の肉体とパワフルな台詞で物語を生きる 葛西李奈(フリーライター)第63号◆サンプル「カロリーの消費」 たやすく消化されるのを拒む作品の固有性 中村昇司(編集者)◆MIKUNI YANAIHARA PROJECT「青ノ鳥」 世界のノイズ化とアンコントロール いまのリアルを舞台に上げる 中西理(演劇コラムニスト)臨時増刊号 遊園地再生事業団「ニュータウン入口」第64号◆THE SHAMPOO HAT「その夜の侍」 現代の不幸に敏感な作家が描く不幸と成長 高木 登(脚本家)◆流山児★事務所「オッペケペ」 批判を繰り返しながら先に進む 日本の特殊な演劇の「近代」 村井華代(西洋演劇理論研究)第65号◆劇団サーカス劇場「隕石」 若さと、かく乱のエネルギーと、真っ当さと 芦沢みどり(戯曲翻訳家)◆小指値「[get]an apple on westside」「R時のはなし」 再現行為それ自体を遊ぶアプローチ 伊藤亜紗(ダンス批評)第66号◆マレビトの会「Cryptograph」(クリプトグラフ) まとめようとすると落ちこぼれる 「報告する演劇」の生成現場 松井周(サンプル主宰)◆時間堂「月並みなはなし」 やわらかな手つきで世界を変える 徳永京子(演劇ライター)第67号◆ペンギンプルペイルパイルズ「ゆらめき」 妄想を増大させ狂気の階段を昇る 大和田龍夫(大学講師)◆新国立劇場「アルゴス坂の白い家-クリュタイメストラ-」 悲劇の背後にある悲劇 舞台から滲む矛盾と葛藤 葛西李奈(フリーライター)第68号◆だるま食堂「お床と女」 大らかに、笑ってくれればいい 芸歴20数年の覚悟と間合い 岡野宏文(ライター&エディター)◆新国立劇場「たとえば野に咲く花のように」 精妙に書き込まれた戦後日本の物語を堪能 今井克佳(東洋学園大准教授)臨時増刊号 五反田団+演劇計画2007「生きてるものはいないのか」第69号◆DULL-COLORED POP 「セシウムベリー・ジャム」 使いも来ない「ゴドー待ち」 チェルノブイリ近郊の村で 西村博子(アリスフェスティバル・プロデューサー)◆ダンス企画おやつテーブルvol.2「畳delicacy」 ミニマルな所作の大いなる効果 木村覚(美学・ダンス批評)第70号◆柿喰う客「傷は浅いぞ」 巧みにして知的、速射砲的台詞の愉楽 谷賢一(劇団DULL-COLORED POP 主宰)◆元祖演劇乃素いき座「阿房列車」 もろもろを飲み込んだ時間が流れる 向かいに座って旅した気分 小畑明日香(慶応大)第71号◆イプセン作、タニノクロウ演出「野鴨」 消長する森が作品世界を映し出す 明晰なテクストから背後の深い闇へ 片山幹生(早稲田大学非常勤講師)第72号◆パラドックス定数「東京裁判」 物語へのアンビバレンツを超克 成熟と未来を示唆する重要公演 高木登(脚本家)◆ONEOR8「ゼブラ」 柿とシマウマのあるトワイライトゾーン 村井華代(西洋演劇理論研究)◆期間限定劇団「おおむね、」公演「ユダの食卓」 題名の背景から解放される-裏切らなかったユダの話 因幡屋きよ子(因幡屋通信発行人)第73号◆Chim↑Pom「サンキューセレブプロジェクト アイムボカン」 「出会う奇蹟」から「熱の伝播」へ アーチスト集団が仕掛ける「破壊」 伊藤亜紗(ダンス批評)◆青年団リンク二騎の会「五月の桜」 ありふれた言葉で凝縮された関係を描く 小畑明日香(慶応大、wonderland執筆メンバー)◆プリセタ「モナコ」 おじさんは、さまよい、さすらう 若くないことを受け入れて立つ肉体 徳永京子(演劇ライター)第74号◆Port B「東京/オリンピック」 「東京」の向かう先はどこ? 「東京」と「オリンピック」を「走る」 松井周(サンプル主宰)◆三条会「いやむしろわすれて草」/「若草物語」(四姉妹) 異質なコンテクストから浮かび上がる ギミックに満ちた独創的公演 片山幹生(早稲田大学非常勤講師)編集長 北嶋孝制作・発行 ノースアイランド舎/(有)ノースアイランド「マガジン・ワンダーランド」の登録・解除は次のページから。http://www.wonderlands.jp/info/subscription.html

Dec 27, 2007

-

劇評:桃園会 『追奏曲、砲撃』

現在形の批評 #74(舞台)楽天ブログ★アクセスランキング・桃園会 『追奏曲、砲撃』12月16日 マチネ 精華小劇場奇妙さを成立させる距離の消失幕開き、紀伊川淳の発語する姿を見て私は違和感を感じた。しっかりとした声の大きさが支える発声でもって舞台上での存在感を大いに示そうとするその身体にである。この舞台が不満だったのは、開始早々に抱いたこの違和感が終演まで解かれることがなかったからであり、その一点から敷衍された問題について以下記すことになるだろう。紀伊川淳の身体の違和感とは、桃園会がこれまで創出してきた舞台空間にそぐわなかったのである。そして以前の強みから隔絶するかのようにそういった身体を舞台に上げた深津篤史の演出も同様である。確かに、声の大きさが持つ発語力の靭さが伴った上に空間に言葉が投げかけられることが、観客へ正確に意味を伝え、戯曲世界という物語を立体化させるための必要手段であり、役割であるとするならば、俳優の重要な仕事と役割を果たしていると言えるだろう。しかし、朗誦術を駆使させるテクストを野外空間に響き渡らせるギリシャ劇ならいざ知らず、極めて日常的な言葉で構成されたテクストを相手にするならば、微妙なニュアンスをそれに込めて発語することが要求される。いや、抵抗としての他者の書いた言葉を自らの身体に宿し肉化させる格闘の内に俳優の劇的プロセスが孕まれているのであれば、現代に生きる我々と全く異なる韻文の方が、日常の言葉を操る場合異なり明確な距離を取れる分だけ組しやすくなるだろう。桃園会の劇世界が大仰に言ってギリシャ悲劇と比肩するくらい壮大な印象を私に与えてきたのはひとえに言葉と身体、身体と空間の間に距離を持たせていたからに他ならなく、決して言葉が紡ぎ出す物語性だけに関心を寄せてきたわけではない。それこそがあの「静か」系のあらゆる作品郡とは異なり、人間存在の幾何学的な光彩を放って交錯する混沌とした欲求をあぶり出すにまで降り立ち、人間の表面的な立ち居振る舞いとの距離を生み出していたのである。しばしば桃園会について言及される「エロス」とはこの押し殺しきれない混沌がこぼれた出た時に漂う奇妙で且つ、空白感が支配する劇世界そのものものの謂いであり、観客にとっても、その空間に引き込まれざるを得ない内なる欲望を暴露し、言い知れぬ快感を与える侵犯性のことである。四畳半的日常生活と宇宙空間が同時に存在する不安定で奇妙な劇空間を創出してきたことで侵犯性が生まれてきたはずだが、そのことに紀伊川はあまりにも無頓着で、しっかりと舞台に立つことだけに専念ていた。幾度か桃園会の劇評を書く度に指摘してきたことだが、額縁をわざと切り取るかのように赤糸が張られていることが一つの肝だと私は思っている。赤糸は、物理的に上下の舞台袖で取り付けられて張られていることは十分に知りつつも、それで形成されたプロセニアムから成る平面的な空間は小さな舞台空間を突き破ってどこまでも続いているかのような印象を与えると同時にそれを創る遠因となった糸もどこから来てどこまで続いているのか判然と出来ない生命力を持ったものに思えた。そしてその平面とは地球という球体の表面を剥がして広げたかのような永遠性を感得させる。奇妙で且つ、空白感な舞台空間とは、人間自身の距離ともう一つ、日常可視的に体験可能な平面的な世界と、遠大な地球内部の混沌という人間存在をすっかり覆い尽くしてしまう宇宙レベルの距離とが同時に存在することとパラレルなのであり、この2つでもってして極めて不安定な抽象空間を成り立たせてきた。この求心性がなければ観る者に侵犯性を付与することはないだろう。紀井川の身体に始まる不満は、今作での6本の糸が後景に追いやられてしまったために、プロセニアムを一片として始まる特異な空間生成が瓦解したことで、ただの四畳半的日常生活のみを懸命に追いかけて、物語世界に傾注しようとする人物でしかなかったからである。戯曲世界は、空間を立ち上げる一要素に過ぎないのならば、そしてこの劇団における抽象とは要素の繋がり全体が放つものでありそこが肝だと私が考えているために、戯曲の内容のみが突出することには一向に興味を示さないし、理解することができなかった。沖縄の南の島と大阪のミナミ(難波)が掛詞となり、両方を舞台に錯綜する幻想物語、その繋がりを円形の舞台美術で可視的に表そうとする演出は、戯曲世界へ虚焦点が合わされている限り、これまでの広い世界の捉え方と比べて随分矮小的であざといと私は感じた。加えて2匹の犬、ジョン(橋元健司)とシロ(森川万里)の不可思議な登場人物の異物感がただ単に異形であるだけに留まっているのもそういったことに関連しているだろう。昨年の『もういいよ』で、江口恵美がザリガニのきぐるみを着た時のおかしさはあくまでも全体性が放つ奇妙な空間に溶け込んだ一種の自然な異形であったのだ。では、単なる「静か」系舞台から隔絶した地点に桃園会を引き上げたその持ち味の奇妙な空間が雲散霧消してしまった原因とは何だろうか。それは闇への対峙の仕方にあるのではないか。桃園会の舞台空間である四畳半的日常生活と宇宙空間の同時存在とは、黒い舞台背景と切り離して語ることはできない。あらゆるものを吸収してしまうという果てしない聖性としての黒い闇、その中にぽつんと日常の属性に拠った具象的設定が入り込むからこそ不安定な抽象空間が出来する。日常生活で様々目にする空間に立つ場合には、作品世界をより具体的にする背景装置は、そこに立つ身体のリアリティを引き立てることになるのだろうが、闇とはそれ自体強く主張するものであるため単なる黒い素舞台の背景として処理することは不可能なのだ。加えて前述したように、これまでの作品には見られなかった舞台美術自体が抽象的になったことで俳優は戯曲の文体のより良い立体化のみに向かった。全ては、闇を含めた抽象の中で己が身体という具象をくっきりと存在させようとする二項対立、この闇を敵対するものという意識の下、あの声の大きさと靭い発語が現れてしまったのではないだろうか。演劇を含めたパフォーマンスとはこれを構成する各要素が単独でそれのみが傑出することなく、反発し合うことも含め全体で一つの世界が形成されねばならない。この作品の場合では、戯曲文体が描き出す人間存在の根源的欲求を抉り出す書き言葉を操る俳優と、闇との共通項を探られねばならなかったはずだ。なぜならば、闇=宇宙という混沌さは、人間に恐怖を与える意味で対立するものであるが、と同時に人間の隠された一部でもあるからである。人間と闇の対立が生み出す即時的な距離を一歩も二歩も踏み込み、懸垂してゆく先でシンクロする一点にたどり着いたときにこそ奇妙な全体性が創生されるはずだ。それは俳優が舞台に立つ根拠をも示している。抽象に抽象が覆う空間である今回の公演が示すのは、桃園会のこれまでの成果が闇という存在への思慮を欠くことのできないものだったということの逆証である。

Dec 20, 2007

-

劇評:金満里ソロ公演 『ウリ・オモニ』 『月下咆哮』

現在形の批評 #73(舞台)楽天ブログ★アクセスランキング・金満里ソロ公演 『ウリ・オモニ』『月下咆哮』11月23日 ソワレ 25日 マチネ ウイングフィールド立ち上がらない身体舞台上で行われていることに対して安寧とはしていられない、観る側の態度というものを大いに問うてくる作品群であった。それは観る前から半ば予測していたことではあった。舞台と客席が寸断され、観る・観られるという上位下達に意味内容を伝達する状況の改組が演劇における前衛運動の目論見の一つだとすれば、これらの作品は寸断をより誇張し固定する。だからこそと言ってよいか、舞台上で粛々と執り行われる異様なまでにせり出してくるただ事でない光景に、座って身動きできない状態のままどう過ごすかの問いかけ、つまり観客個々の注ぐ眼差しの深度を計られるような居心地の悪さを感じさせるのだ。舞台と観客の形式が決して前衛か否かを示すのではない。『ウリ・オモニ』『月下咆哮』のソロ二作品連続上演を試みた金満里は、1983年旗揚げの身体障害者が創り・演じる劇団態変の主宰者である。金自身は「三歳でポリオに罹患、全身麻痺の重度障害者となる」(チラシ)とある。劇団の名前とその舞台形式は幾度も仄聞しながらも実際に態変の作品が未見である私は、大野一雄をオマージュしたソロ二作品によって初めてこの世界の一端に触れたわけであるが、障害者による表現はやはりまずある種の「異様なまでの光景」としか感受し得ず、その感覚が強すぎてどのように対峙すればいいか口をつぐまされる思いがした。なぜなら、衆目に晒されながら障害者が懸命に何かを表現することに対する驚きや、人間存在はすべからく平等で何人も自由に選択行動する権利を有する云々という卑近な一般倫理や道徳という同情心にややもすれば言説がすべて回収されてしまう恐れがあるからである。金の思惑は当然そういう次元にないのは明らかであり、事実舞台上での優雅で堂々たる様は、確実に一つの小宇宙を形成していた。その宇宙に観客はいかに介入していけるか。〈場〉に集う者の人間性を強烈に丸裸にする壮大な問いが発せられる時にこそ、演劇の肝があるはずである。轟音と共に舞台奥の黒幕から首を出してやって来るシーンが始まりの『ウリ・オモニ』(監修・大野一雄、振付・大野慶人)。母親をテーマとしたこの作品は、冒頭シーンの生命の誕生から無邪気な子供の戯れ、性への目覚めから結婚を思わせる道筋が示すように、金の成長とそれに欠かせない母との関係を描く。『月下咆哮』(監修・大野慶人)では一転、胸に抱えた子供を気丈に守る母、滝廉太郎「荒城の月」をバックにした孤独で物悲しい咆哮の様に、気丈な女性の「強さ」が目立つ。とは言え、二作品の中でスタティックな優雅さとファナティックな強さのグラデーションが多彩な変化を付けて展開される。金が創生させる小宇宙とは、母、月、大野一雄といったものを全身で感受し交信しようとする身体の在り様のことであり、時折目に涙を流しながら執り行われる儀式にも似たその様に凝集する集中力には得も言われぬエモーションが含まれていた。ではそれを実現しようとする身体とはどのようなものか。金の身体はまず立てない身体である。下半身が使えないため、多くの動きは腕による動き、寝た姿勢から転げての移動、腕の力のみで這いずるといった動きに制約されている。しかし、この身体には一考の余地があるように思われる。人は立つことから全てが始まると言っていい。その上で発語し、他者と関係し文化・社会を綾なして経済を主導する知的営為を可能となる。食事・排泄行為という動物的な行動はその与件であり、それ自体を目的としている動物とは峻別した地点へ立とうとする。いわば立つことは人として生きる入り口であり、この前提を基底にしてはじめて豊かな主観であるアイデンティティを得るため様々な装飾を施す資格がある。この普段疑いもせず不断に続けられる一連の作業が人間にとっての「自然行為」なのである。だが、金の身体はそのような規格から全くはずれ立たずに「這う」のである。立てない身体を立たせることもなく、そうであることを受け入れ、その身体である必然性を思考する。立つという我々にとっての自明が相当な事件であることを金の身体は批評する。舞台の上に立てば何かせずにはいられない俳優の悲しい自意識から解き放たれた極めて無垢で純粋な身体だからこそ、小宇宙を形成せしめる資格と余地を有することを示すのである。マジョリティーの側の「自然」の身体から見れば、文字通りの障害を背負い「自然」行動が制限された身体は「不自由」と見なすが、金にとっては、その「不自然」こそが「自然」なのだ。そしてその「自然」はマジョリティーの「自然」が放つ視線から様々な意味内容を読み取り揺さぶられ、自己客体化と他者との関係性を意識せざるを得ない身体と成らしめるだろう。それはそのまま「舞台身体」の前提条件なのだ。倫理的道徳的感情へと見るものを回収してゆかず、健気で純粋無垢なそれ自体全てだと思わせる身体であったのは、立とうとする身体、すなわち無自覚な「自然」という自明裡に支配されたマジョリティーへの意識を微塵も持たず、その一歩手前に懸垂して獲得された「自然性」の発露が故なのである。「何をどうするか」という材料をいかに目的意識にそって上手く加工するかより、「どう何を」と置換して演劇創造の根源的な前提を思考し続けたのは太田省吾だった。まさに、這って移動する金の身体は行為に伴う何らの装飾のない、己が身一つをどうすることができるかに眼目を置いた、交信のパフォーマンスだったのである。『月下咆哮』にゲスト出演した大野慶人が操る手人形(大野一雄?)とのセッションが生み出す親和空間の美しさは、敏感に感受し得るニュートラルな身体との交流のそれであった。宮沢章夫は、余計な主観を排し純粋なる丸ごとの身体で舞台に「ただ立つ」身体から〈只構築〉する演劇を思考しようとした。まさしく金の身体はそのようなものだろう。宮沢に倣い私は「ただ立つ」よりも「ただ這う」という言葉を持ち出したい。「這う」=「HOW」である。二人の黒子が座った姿勢の金を持ち上げ、運んでハケてゆく光景はやはり異様であった。

Dec 12, 2007

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- 宝塚好きな人いませんか?

- 宙組 PRINCE OF LEGEND キャスト感…

- (2025-11-12 05:30:05)

-

-

-

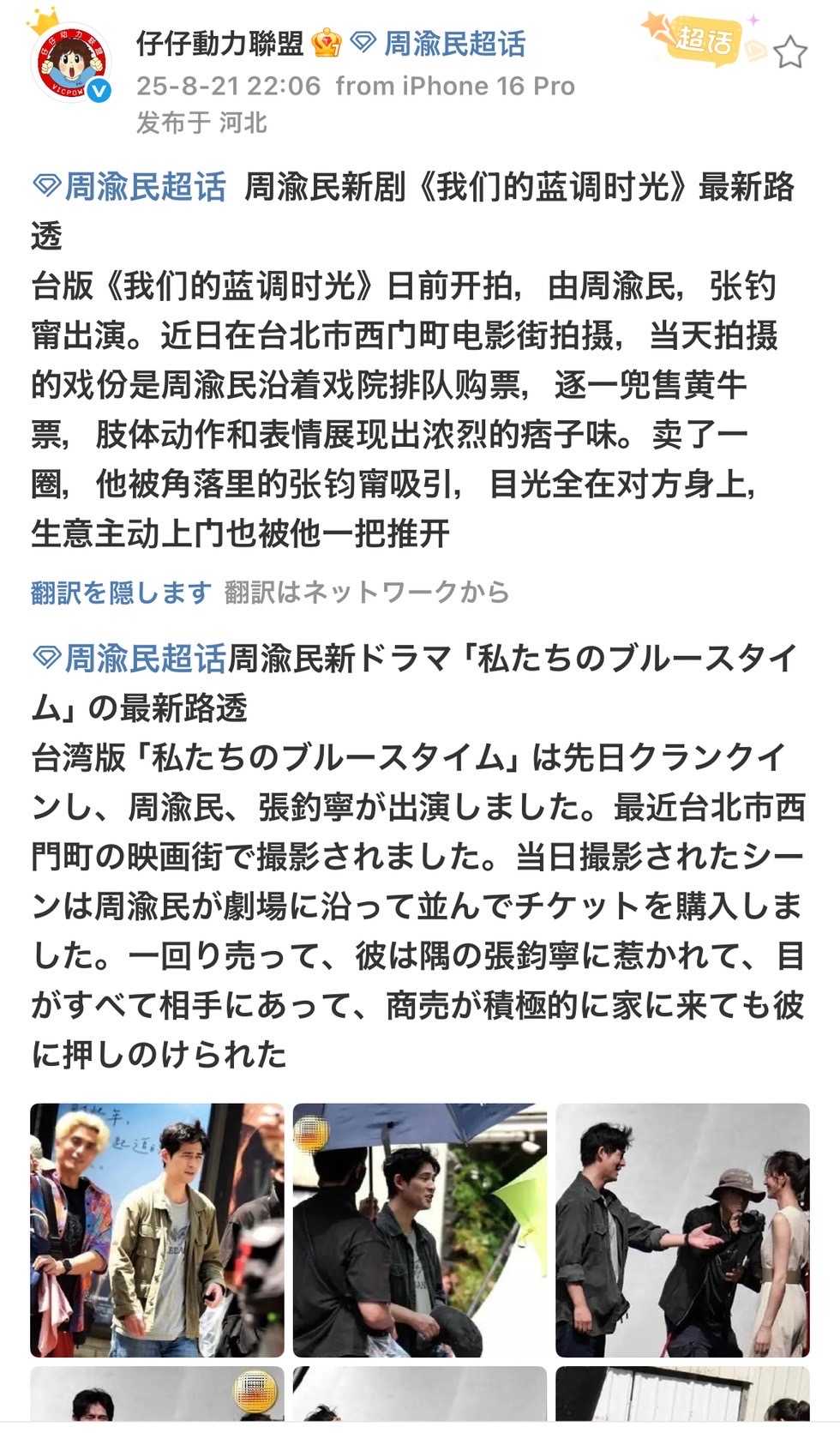

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-