全4623件 (4623件中 1-50件目)

-

大阪地下鉄全路線一日乗車の旅??

この本を読んだのが何がきっかけであったと思うのですが・・・エッセイストの酒井順子さんの本を次々と読んで来たのですが・・・・内容も分からずこの本を読み始めました。内田百閒(ひゃっけん) の「阿房列車」パロデイ化した本だったのですが面白くって、ついつい早読みして読了しました。内容はこうなんですが・・・「メトロな女」は・・・東京の地下鉄全路線(2005年時点で437km )を一日で乗るのです。それが・・・何時間かかったか??想像もつかなかったのですが、結果は所要時間16時間22分でした。ここを読んでヒマ人の習性、ピピっと来て、ならば大阪地下鉄は何時間かかるか?? と気になり、やってみるか!! と言う気になったのです。まだ実行はしていませんが、大阪地下鉄の総延長を調べると137kmでした。すると6時間余りで踏破出来るのでは?? と思うのですが・・・因みに この本で地下鉄の定義は地上を走る部分が有ってもそれは地下鉄。地下を走っていても私鉄は地下鉄でない。と言う事になっています。バカみたいな話ですが・・・本を持ち込んで移動図書館だと思えば・・・なんて!!近々やるつもりですが・・・・ ほんとヒマ人のバカ遊びです。因みに 「鈍行列車の女」は・・・・在来線で特急を使わずに(快速などは可) 一日で何処まで行けるか・・・・です。結果は・・・当時は東京駅を23:43発があったらしいのですが、東京から乗ると2日になってしまうので、その列車に横浜から24:11に乗るのですが・・・結果は熊本県八代まで1,343kmの旅でした。さすがにこんなことを真似出来ないので、今は出来るnetでの旅をしてみました。今は夜遅く発車する電車は無いので始発に乗ることになるのですが・・・西へ向かっては京都発 6:07で・・・・これも熊本県八代で23:48分着 17時間45分の旅でした東へ向かっては京都発 6:03で・・・・何処まで行けると思いますか???答えは宮城県の最北端(次の駅は岩手県という) 登米市の石越と言う駅に23:48着でした。その他色々変わった旅の記録を楽しく読んだので、引き続き内田百閒と同じく旅行作家宮脇俊三を書いたこんな本を読むことになりました。

2025.11.25

コメント(4)

-

かなりメジャーに近づいた智積院の紅葉

余りに奇麗で見頃の智積院の紅葉なので何度も書きますが、お付き合いください。今シーズン何回目になりますやら、今日も又智積院のギンナン拾いに行って来ました。好評で消化?? が早いのです。参道のイチョウの木は前にも書きましたが、今日も掃除されて。こんな状態だったのですが・・・私のギンナン畑?? は・・・こんな状態なんです。ちょっと前までは余り落ち葉なかったのでずが、こんなに葉が落ちるとギンナンを覆うようになって拾い難くなっています。それでも努力の結果?? これだけを拾って来ました(これは持ち帰した処理処理したあとです)数えると220ヶ程ありました。・・・ここまでは前置きで、本論の素晴らしい紅葉ですが今日は人がいない写真を撮れない程 智積院にしてはかって無い程の人出でした。写真の羅列ですが・・・見頃の三連休最後の日とは言え智積院でこんな人の多い光景を見るのは初めてでした。

2025.11.24

コメント(6)

-

博物館庭園

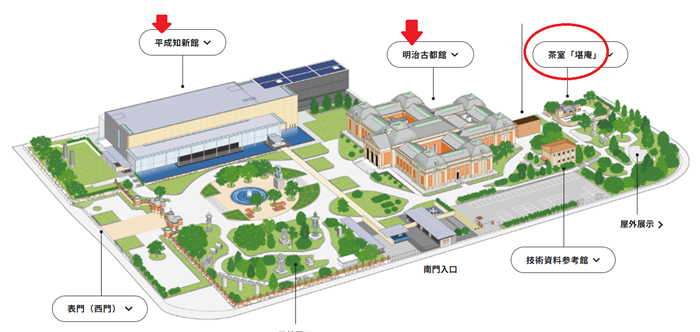

昨日の続き・・・と言うより昨日載せられなかった博物館庭園の写真です。まず最初に・・・昨日行った茶室「堪庵」は赤丸の位置でした。ついでながら、赤矢印を付した建物ですが、「明治」と「平成」に建った建物ですが、どう見ても明治のものが素晴らしく見えます。 先人偉大なり!! です。東には阿弥陀ヶ峰が・・・西には京都タワーとi西山連峰が・・・・向かいのハイアットリージェンシーホテルです。ロダンの「考える人」の後ろには・・・本館と・・・右後方に阿弥陀ヶ峰この右後方は清水山です。

2025.11.23

コメント(8)

-

早速 国立博物館の堪庵へ行って来ました。

昨日書きましたこの京都国立博物館の「堪庵」の特別公開に早速行って来ました。何しろ24日までと日が無いものですから・・・。行った結果を一言で言うと、「絶景の紅葉」でした。何しろ何処を切り取っても絵になるものですから何枚写真を撮りましたやら!!!!展示室が公開されていない期間の庭園への入場料は300円、70才以上は無料は昨日書いた通りでした。この建物の右を案内に従って進むと・・・ここが入口です。玄関には各国語の茶道の説明書が置いてあり、説明役のスタッフもいて至れり尽くせりでした。、ました。横へ回り込むと・・・・写真の羅列ですが・・・この茶室へ上って外を眺めると・・・何処を切り取っても絵になります。この網代障子が素晴らしかったので、フラッシュで撮りました。柿と紅葉とイチョウが一枚の写真に納まるなんて・・・この蹲(つくばい) は我が家の石臼を転用したのと良く似ていました(笑)これなんか、私の「竹遊び」の参考になります。直ぐ傍に立派なベンチが並んでいるので・・・コーヒーをポットに入れもう一度来ようと思いました。何しろ70才以上無料なのですから・・・・有難いことです。木立の間から外を見ると・・・・真正面に・・・七條通り正面の智積院の総門が直ぐそこに・・・毎日の様にこの横を通りベンチが見えていましたが、こんな素晴らしい茶室&庭園が有るのは、うかつにも全く知らなかってのです。今までは妙法院の休憩所がほゞ無人で私の休憩場所だったのですが、今は数年にわたる庫裏の修築工事のため閉鎖されて、休憩場所が無くて不便だったのですが、これからはここへ休憩に来よう・・・と思いながら帰って来ました。公開はもう23、24の二日間しか残っていませんが京都の方で紅葉狩りを計画されている方が居られましたらお薦めします。博物館の他の庭園の写真は後日アップします。

2025.11.22

コメント(8)

-

国立博物館でこんな催しやっています。

今日(11/21) は元の会社のOB会の忘年会で大阪ミナミに出かけます。退職してから長くなるのに未だにこう言う催しに誘って貰って、旧交を温める機会が有るのは嬉しい事です。因みに会社の補助があるので会費が安いので更に嬉しいことです。そんなことで今日は早めの更新です。昨日の智積院の紅葉の記事の続きみたいなものですが・・・・七條通りを京阪電車七條駅に向かっているとこの景色が目に入ります。京都国立博物館のイチョウです。紅葉も良いけど、愛宕山を背景に青空に映える黄色いイチョウ・・・なかなか良いものです。写真の左端の方に鉄柵に小さく見える掲示板ですが・・・・こんなポスターが貼ってありました。一番左のこのポスターなんですが・・・こんな催しをしているのを知らなかったのです。と言うよりこんな茶室が有るのを知らなかったのです。帰って、ホームページの館内地図を見ると・・・日頃足を踏み入れる事のない東北の奥の方でした。そしてこんな記述も・・・今は展示室は入れませんが、庭園はイチョウも紅葉も奇麗で一見の価値はあると思います。お近くでお住まいで関心持って頂いたら是非どうぞ!!庭園入場料の300円だけで入れますが・・・・70才以上は無料です。情報が遅いですが、私も初めて知ったのでした。

2025.11.21

コメント(8)

-

今年の紅葉は・・・早くて綺麗です。

今日も智積院を通りました。今年の紅葉は早いです。そして奇麗です。これだけきれいな紅葉ですから、勿論観光客、拝観者、カメラマンが来ていますが・・・ちょっと待つだけで人の居ない写真が幾らでも撮れます。今ここは近所の保育園の園児の遊び場所になっているので、待っていてもこんな写真ですそして、通り過ぎますと・・・落ち葉の捨て場ですが、まだほゞ桜の落ち葉だけでした。モミジは茶色く縮んだようになって落葉するので、ゴミであってきれいではありませんが、桜は散っても本当にきれいです。私の今日の目的は・・・上の写っているイチョウではない秘密のイチョウの木の下でギンナンを拾う事でした。これで、今年確か3回目てす。それから・・・智積院の紅葉は今見頃ですが、わが家の生まれは智積院のモミジなのですが、まだ見頃には少し早いです。血? は同じでも環境が違うと紅葉の進み具合に差が出ます(笑)因みにご近所紅葉はまだこんな状態なので・・・これに比べると早いと言えば早いのですが・・・・

2025.11.20

コメント(6)

-

京都三山縦走?? 船岡山から吉田山へ

昨日の続きです。建勲神社で市内の眺望を楽しんだあとは、北大路へ下りて、市バスで吉田山へ向かいました。北大路を東へ、高野からは東大路を南へ・・・「京大正門前」バス停で下車、東へ向かうと正面に吉田神社の赤い鳥居と大文字の火床が・・・目指すのは手前、森に見える吉田山です。歩き出すと、直ぐ左手に京大の正門です。正門前を通り過ぎると・・・直ぐ鳥居が有って参道が始まります。案内板に記した赤矢印のルートを進みます。更にこの鳥居をくぐると・・・階段が始まります。振り返ると・・・階段を上がって・・・左側に吉田神社の神殿を見て・・・更に進むとまた階段があり、登りきると・・・ここも又、市内とは思えない鬱蒼とした径が続きます。そして、程なく視界が開けて、頂上です。・・・と言っても広い公園なのですが・・・ここで休憩して・・・・思案したことは・・・・東へ進むと直ぐ、いつも無料の紅葉とお薦めしている真如堂なので・・・・足を延ばすか? このまま北へ下山するか? ・・・・で、結論は諦めて下山することにしました。予定していた三山踏破?? に、「真如堂の紅葉」を加えるには疲れていたのです(笑)・・・で、真っすぐ北へ下りて・・・今出川通りのこの参道入口に下りて・・・予定通りゴールの京阪電車・出町柳駅まで歩いて、この日の「京都三山縦走??」を終わりました。記録は・・・最初の日に載せましたこの通りでした。余談ながら・・・「京都三山」を一日で歩いたのなら、「京都五山」の一日拝観もするか・・・なんて!!!!注。京都五山は・・・東福寺、万寿寺、建仁寺、相国寺、天竜寺です(笑)(南禅寺は別格)

2025.11.19

コメント(6)

-

京都三山縦走?? 仁和寺から船岡山へ

昨日の続きです。向こうに見える双ヶ丘から下山すると、すぐこの嵐電・御室駅です。御室駅の正面は仁和寺の山門ですが、手前左側に完成間際のホテル現場が有り、白い看板が・・・こんな看板でした。風致地区であるこの地のホテル建設には反対運動が有りましたが、こんな外観で風景に溶け込んでするように思いました。この二王門側から見ると・・・三階建ての豪華建物! 宿泊費用はどれだけかかりますやら???話が横道に逸れましが・・・二王門の前のバス停から市バスで次の目的の船岡山に向かいました。竜安寺、金閣寺の前を通って・・・・バスを降りたのが千本北大路。船岡山(公園) の入口は直ぐです。案内板を拡大して、私の歩いた径を赤線で・・・後述の建勲神社を黄色の〇で囲いました。入口すぐの階段を進むと・・・直ぐ頂上らしき「公園」です。西を見ると・・・正面に今登って来た双ヶ丘が・・・アップしますと・・・ここでランチ&コーヒーをして、更に奥に進みます。今度は南の方の視界が広がりました。左側が目指す建勲神社ですが・・・道路に沿って回り込みます。今度は東南から、東北の視界が広がりました。正面は比叡山です。そうなんです、ここの御祭神は織田信長なのです。netにはこのよう書かれています。「天下を統一した織田信長の偉勲を称え、明治2年明治天皇が創建」比叡山頂上をアップしますと・・・赤矢印は・・・五山の送り火の「妙法」(のはず)です。応仁の乱の際、西軍の山名宗全が 京都市内を一望できるこの船岡山に陣を張った為、この船岡山周辺一帯が今も西陣と言われるようになりました。先の案内図に赤線で書いた方向に進み、今度は建勲神社参道(左側)から下りて来ました。このあと又バスで京大前まで行って、吉田山を目指しました。明日に続けます。

2025.11.18

コメント(4)

-

「京都三山??」一日縦走??して来ました。

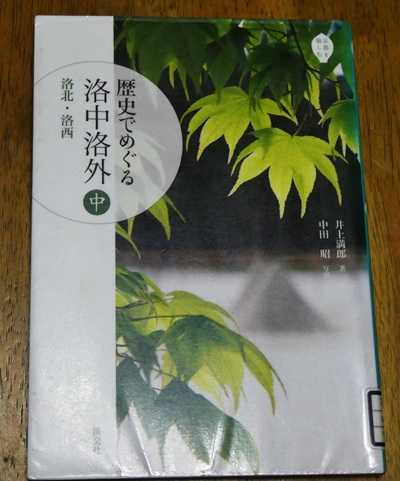

山の世界ではよく「○○三山」と言われる山が有ります。例えば白馬三山、鳳凰三山など、奈良では大和三山も有名です。数日前図書館で借りたこの本に・・・まず聞いたことの無い「京都三山」という記述が有りました。曰く、京都は三方を囲まれている東山、北山、西山を京都三山と言う事もある様だが、各々山並みであり「三山」と言い難い。大和三山に対して京都三山と言うなら、双ヶ丘、船岡山、吉田山であると言うのです。言われてみると、確かにこれらの山は大和三山と同様、市内に独立して存在しているのです。私は「なるほどそう言われればそうだ」と納得して、これから「京都三山」と言う言葉を使おう思ったのですが・・・・・・何処からでも一番目立つ「双ヶ丘」は富士山と同様に眺める山と思っていて「登る」と言う発想は全くありませんでした。仁和寺へ行く時など、真横を通って来たにも拘わらずです。そこで・・・「よし双ヶ丘に登ろう」と思いついたのです。ならば(登ったことのある)船岡山も、吉田山も登ろうと言う気になったのですが・・・更に飛躍して、一日でこの三山を登ろうと思って・・・天気の良い今日、その「登山計画???」を実行してきました。まず、結果ですが・・・JR嵯峨野線花園駅からスタートして(正面に見えるのが双ヶ丘)このルートで登りました。白丸がスターとしたJR花園駅、赤丸が双ヶ丘、黄色の丸が船岡山、青丸が吉田山です。市バスに二度乗り、休憩、ランチを含めてゴールの出町柳まで4時間24分の行程でした。(表示されいるトータル標高55mと言うのはちょっと解せません)また、最後の吉田山からゴールの京阪電車・出町柳駅までの軌跡、計測不能の表示が出て、斜めの変な軌跡になっています・・・・で、まず最初の双ヶ丘(正面の山)の登山は法金剛院の前を通って・・・こんな登山口から登山開始です。大体赤線のルートを歩きました。峰が3つあって・・・私が登ったのは南の三の丘からでした。市内の街中と思えない鬱蒼とした道が続きます。三の丘に到達です。続いて二の丘に。眺望が開けて・・・左が衣笠山で・・・アップしますと・・・衣笠山の向こうの山の斜面に・・・更にアップしますと・・・肉眼では見えませんでしたが、左大文字の火床の様です。正面には比叡山が・・・そして、一の丘に到達。こちらは嵐山方面の眺望です。アップしますと、五山の送り火の鳥居の火床でした。正面は東映太秦映画村だと思います。こちらの山は・・・アップしますと・・・テレビ塔がいっぱいは小塩山(のはず)です。市内南部方面です。そしてさらに進んで下山にかかると、正面に仁和寺が・・・この仁和寺まで行ってバスに乗るのですが・・・・長くなってしまいました、明日に続けます。

2025.11.17

コメント(6)

-

竹囲い、ついに完成

土が露出していたこの部分ですが・・・ここまで進んでいた竹囲いですが・・・ビスが無くなって工事を中断していましたが・・・ビスを買って工事再開して、ついに今日完成しました。敷いている石も埋め戻しました。竹囲いで前面が奇麗になると・・・後ろのコンクリートの壁が気になる様になったので・・・別の場所で繁殖しているトクサを一部引き抜いて、分割して植えました。上手く根付いて、繁殖して後ろのコンクリートを隠してくれれば良いのですが。長くかかったこの工事が終わると・・・次はこのサルスベリの枝打ちが待っています。この仕事はこの時期の定番記事で毎年書いていますが・・・。

2025.11.16

コメント(8)

-

紅葉を愛でる地ビール同好会

今日は久しぶりの「地ビール同好会」に行って来ました。会員の方の家の紅葉が今、正に見頃で花見酒ではなく、紅葉見ながらのビール、格別でした。会員数は11人なのですが、風邪などの欠席者3名で、撮影者の私を含めて8人の参加でしたが5時間近くの盛会でした。それにしてもこちらの紅葉、早くって色鮮やかでした。

2025.11.15

コメント(10)

-

竹遊びその後

楽天のトラブルや旅行の字記事などが有ったため、竹での遊びがついつい書かずに経過しました。色々やっているので書かしてもらいます。10/30のブログで3つ目の竹灯りを作る為、最初に買ったこのドリル刃では上手く孔が開かないので・・・こんなホルソーを買ったことまで書きました。3つ目を作る為に使って見ると、実に奇麗に孔が開くのでついつい孔の数が多くなりました。2つ目までと違って少しデザイン性をもたして明けたのですが・・こんな仕上がりになりました。節が有りますが、節を取り除くので下まで光が届くはずなんです。竹筒細工は出来ましたが、ソーラーライトをまだ買っていませんので未点灯なんです。それから、なかなか竹遊びが面白いので、またもう一本竹を貰いました。この竹藪から切り出したのですが・・・背の高い竹なので一本でこんなに沢山になりました。それで、まず始めたのが、既に完成した竹囲いの横の部分なのですが・・・更新する前からここは土が露出したままだったのですが、ここも竹囲いをすることにしました。パイプを打ち込んで横桟を銅線で固定して・・・新たに貰った竹をこれだけカットして、割りました。傾斜地なので竹に段差を付ける設計(???) です。下の方が切れた部分が1本有りますが、木の根っこを切らずにそのままにしただめです。ここまでやると・・・・ビスが無くなったので、この状態で工事中断しています。

2025.11.14

コメント(6)

-

千円の紅葉、百円の紅葉、無料の紅葉 紅葉もそれぞれ!

千円の紅葉今日京阪電車に乗りますと・・・・社内が紅葉で満ち溢れていました。アップしますと・・・永観堂の紅葉の貸し切り宣伝でした。京都で紅葉と言えば「永観堂」 しかし貸し切りの宣伝とは・・・凄いです。百円の紅葉今日は清水寺の奥の清閑寺の前を通りました。清水寺と清閑寺の間の小径は「歌の中山」と言われます。この歌の中山、今はまるで外国人観光客の専用道路です。ひっきりなしに外国人がぞろぞろ歩いているのです。目当ては・・・・清閑寺です。外国人のガイドブックに広く取り上げているとしか思えない現象で数年来続いています。日本人はほんと目に入りません。門の表示はこうです。 拝観料は百円です。境内も広くなく、ひっそりした佇まい、紅葉と市内の眺望が良いのです。門前からの引き返す石段です。向こうは六条天皇。高倉天皇陵です。千円、百円と来たら・・・次は無料の紅葉です。何回も取り上げていますが、今日の紅葉の様子です。左側に見えるイチョウの根元は・・・前に書きました通り奇麗に掃除されていました。落ちたギンナンきゴミなんです。掃除のあとまだ落ちているようですが・・・因みに11/6のブログに載せた様子は・・・こうでした。私専用のギンナンの木は掃除されない場所に有りますので、これからも拾えます。無料の紅葉も急速に色付いて来ました。何回も書いていますが・・・無料の紅葉のお薦めは真如堂です。

2025.11.13

コメント(8)

-

たくさんもらった自然の味

今日は沢山の自然の味を貰いました。まず、最初に・・・ジャンボ椎茸を遥かに通り越した「お化け椎茸」です。赤いのがスマホですのでその大きさが分かって貰えると思います。家庭栽培のものをちょっと放置して置いたらこんなに大きくなったらしいです。勿論普通の大きさのものもこんなに貰ったので、大きいのは佃煮候補です。それから、大好きなムカゴをこんなに貰いました。数年前までは私のムカゴ畑で傘を逆向けに広げてツルをゆすって受けるほど採っていたムカゴですが、最近は全く採れなくなっていたのです。(私の畑・・・と言うのは「自然の山の中」です(笑))それから私のスダチビールが好きなのを知って、熟したスダチをこんなに沢山貰いました。丁度、在庫しているスダチが間もなく底をつく!! と思っていたのですが、これで又当分スダチビールが飲めます。こんなに黄色いスダチは初めてですが、多分果汁が沢山出るのでしょう!! 楽しみです。それからこれは私が智積院で拾って来たギンナンの第二弾です。近々久しぶりにビール同好会が有るのでその時持って行こうと思って拾って来たのです。

2025.11.12

コメント(4)

-

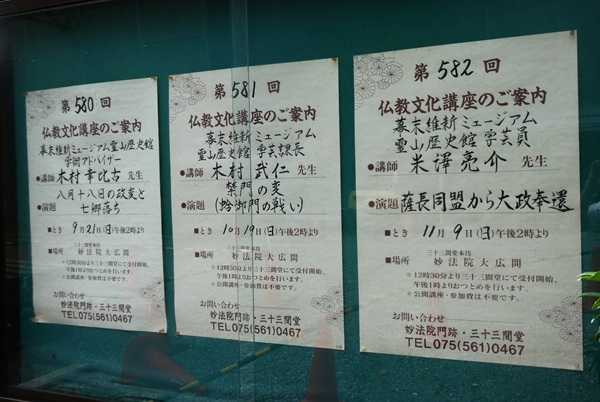

妙法院の仏教文化講座を聴きに行って来ました。

過去2回聴講したこの幕末シリーズですが・・・9日は最終3回目の日でした。当日は朝から雨! 行くかどうか迷ったのですが・・・前に書きましたが、講座がきっかけでこの本や・・・この本を読んだので・・・・最後の仕上げ? は聴かないと・・・とわざわざ電車に乗って傘をさして行って来ました。いつもは満席(50人くらい?) なのに雨のせいで20~30人の参加で講師の先生もせいがなかったと思います。さて講義は・・・資料は貰ったのですが、この様なプロジェクターでの沢山の画面での説明で分かり易かったです。アップしますと・・・沢山有った画面2~3紹介しますと・・・お陰で幕末のおさらいが出来たので。雨の中行った甲斐が有りました。所で先日のブラタモリでこの様に三十三間堂の夜の景色を取りあげていましたが・・・(三十三間堂は妙法院の一部です)それがきっかけで夜間特別拝観が行われると、こんなパンフレットを貰いました。今までも旅行社などの特別企画で行ったことはあるが、広くこの様な企画をするのは初めてのことらしいです。

2025.11.11

コメント(6)

-

黒部峡谷・宇奈月温泉に行って来ました。

楽天ブログの不調で良い加減嫌になっていましたが、やっと回復したようですね。途中、開いたり、開かなかったり、字は書けても画像が貼り付け出来なかったり。その時々で症状が違って良い加減疲れました。トラブルは起こる事ですが、回復にこんなにかかるとは・・・さて、溜まったいる記事の最初ですが・・・11/6~7 で大学同窓会で宇奈月温泉に行って来ました。最近は現地集合、現地解散で、今回は北陸新幹線・黒部宇奈月温泉駅での集合でした。その駅からの眺めですが、立山連峰が良く見えました。アップしますと・・・これらの山に登って来ましたが・・・もう二度と登れません。さて同窓会は22名の同窓生で、15名以上の参加だったのですが、鬼籍に入った人、身体の不具合で参加出来ない人が増え続けて、今回は北は北海道から、東は千葉県からなど9名になってしまいました。黒部宇奈月温泉駅から、富山電鉄に乗って、この宇奈月温泉駅まで・・・駅前には足湯ならぬ、高温の温泉の噴水が・・・お迎えのバスでホテルに到着・・・ホテルの窓からの眺めです。翌日は・・・この駅からり13輌連結のこのトロッコで黒部峡谷へ・・・偶々ですが、この同窓会は・・・去年は保津峡のトロッコ列車に乗り、一昨年は長良川の鵜飼いで船に乗り・・・乗り物づいていました。トロッコでスタートして間もなく、我々が泊まったホテルが見えました。幸運にも晴天の下の紅葉、黄葉余りに景色が良いものでパチリパチリと採りましたので写真の羅列になりますが・・・これはダムで堰き止めた水を発電所まで流す導水路(のはず)です。途中の駅にこんな看板が・・・アップしますと・・・宇奈月温泉の源泉とか!!! 昔、このトロッコに乗った時は・・・ずっと先の欅平まで行ったのですが・・・今は何故かこの「猫又」と言う駅までで折り返しでした。・・・・と、言う事で一泊二日の同窓会を無事終え、帰りも北陸新幹線、黒部宇奈月温泉駅で解散でした。所で、我々関西組は北陸新幹線から敦賀で在来線のサンダーバードに乗り換えないといけませんが・・・関東からの参加者は新幹線一本。富山、金沢は完全に「関東圏」を実感しました。尚、来年は愛知県で開催と言う事になりました。パンフレットを良く見ますと・・・猫又での折り返し運転は・・・能登半島地震の影響と書かれていました。

2025.11.10

コメント(10)

-

天皇陵参拝の次は紅葉の下見 続き

一昨日の続きです。宮内庁の事務所から直ぐ、西国15番札所で紅葉の名所の今熊野観音への赤橋が有ります。この辺りはまだ「緑」の世界でした。橋を渡って参道を進みますと・・・すぐ境内です。この辺りも、真っ赤な紅葉になるのですが、今のところ・・まだこんな感じでした。以下写真の羅列になりますが・・・紅葉の盛りには凄い人なのですが・・・今のところこの程度の人でした。ここは無料の紅葉です。さて、今熊野観音から東福寺へ向かいますと・・・直ぐ悲田院です。ここの市内を見渡せる眺望は素晴らしいです。西には・・・愛宕山を背景の京都タワー・・・30倍ズームでアップしますと・・・北北西にはホテルオークラがランドマークです。アップしますと・・・更に歩いて東福寺に入りますと・・・塔頭の明暗寺です。門の横の紅葉はそれはそれは真っ赤になる銘木ですが、まだこんな程度です。さて、通天橋を眺めるベストポジションのこの臥雲橋ですが・・・盛りには人でいっぱいで、ガードマンが「立ち止まらまいで下さい」と呼び掛けておちおち写真も撮れないのですが、今のところこんな状態でした。・・・・で、臥雲橋からの通天橋の眺めは・・・直ぐ近くの一華院に貼ってあったポスターではこうでした。・・・・と、こんな紅葉の下見を終わって京阪電車・鳥羽街道駅まで歩きました。初日のブログに載せました写真を再褐しますと・・・緑の丸がゴールした鳥羽街道駅です。

2025.11.05

コメント(9)

-

ゴミか 珍味か 臭いか 匂いか

昨日の続きの「天皇陵参拝と紅葉の下見」は一旦休ませてもらって・・・毎年の定番記事では有りますが、ギンナンのことを・・・10/27のブログに智積院のこの光景を「ギンナンむしろ」なんて書きましたが・・・今日通りますと、まだ掃除はされずに更に降り積もったように増えていました。この光景を見て・・・リュックの中を見ると、レジ袋が入っていたので、急遽私の秘密の場所へ拾いに行きました。参道の光景と良く似ていますが・・・ここのギンナンは粒が大きいのです。幾ら拾っても「無尽蔵」なので、取り敢えずこれだけ拾って来ました。いつものように素手で果肉から取り出し・・・何回もモミ洗い? をして・・・乾かして・・・これで半乾きです。封筒に入れて、電子レンジでチンすると・・・今年初めてのギンナン!!! 美味しく頂きました。ところで、タイトルに書いた「ゴミか珍味か 臭いか匂いか」ですが・・・智積院にはとってはゴミであり、くさい臭いの発生源なのですが・・・私にとっては珍味であり、美味しい匂いと言う意味です。ついでながら・・・智積院の紅葉は今日こんな状態でした。き木によって紅葉の進み具合に凄くバラつきが有ります。更についでに・・・我が家の金木犀は今盛りです。勿論「臭い」ではなく「匂い」も盛りです。

2025.11.04

コメント(6)

-

天皇陵参拝の次は紅葉の下見

昨日の続きです。孝明天皇陵を参拝した後は来た道を泉涌寺まで戻り、更に月輪陵の参拝を続けました。明治時代の廃仏毀釈により、泉涌寺の中に有る天皇陵が泉涌寺から宮内庁に移管? された為 お寺(泉涌寺) の中に天皇陵がある・・・と言う事になりました。と言う事は・・・・泉涌寺の拝観料は確か500円だったと思いますが、天皇陵の拝観をしたいと言うと、無料で入れます。(但し、泉涌寺の他の建物には入れません)天皇陵はこの写真の手前方向に有ります。泉涌寺の拝観に行った人も、天皇陵へは余り行かないので、ここでも無人の参道でした。ここが御陵の入り口です。 右の案内板を拡大しますと・・・四条天皇他、これだけ沢山の天皇が祀られている御陵です。ここも白砂が敷かれた広い敷地に私一人でした。戻りに撮った写真ですが・・・菊の御紋です。皇室の方が京都へお見えになった時はほゞここへ参拝に来られますが、多分この門から入られるのだと思います。そのあとここを通って泉涌寺を出て・・・・直ぐ近くのここの紅葉の取材???に寄りました。ここの紅葉は余り知られていませんが凄く奇麗な紅葉なのですが・・・まだ緑のままでした。こことは違って紅葉の名所として超有名な西国15番札所の今熊野観音へ向かったのですが、その途中にあるのが・・・・宮内庁の事務所です。京都にある沢山の御陵の多くを管轄している事務所です。(京都では他に桃山の明治天皇陵にも事務所が有ります)各御陵参拝の朱印はここで貰うので、沢山の印鑑が並べてあるので、それを写真に撮る為に入ろうとすると・・・朱印を捺す為ならいざ知らず、写真を撮るだけにベルを押してまでは出来ないのでそのまま退散して、今熊野観音へ向かいました。明日に続けます。

2025.11.03

コメント(4)

-

孝明天皇陵参拝(紅葉名所下見?)

今日は大学同窓会で富山へ行くためにジパング俱楽部で在来線特急と北陸新幹線の切符を買う為にJR東福寺へ行きました。そこで・・・昨日は一昨日のゴルフ疲れで一日中家籠りだったので今日は歩こうと・・・・先ずは最近読んでいる幕末の歴史本に出て来た孝明天皇(明治天皇の父) の御陵を目指しました。青丸がスタートしたJR東福寺駅、緑丸がゴールした京阪電車・鳥羽街道駅で・・・赤矢印が目指した孝明天皇陵。黄色矢印は帰りの通った東福寺です・1時間55分の歩きでした。孝明天皇陵は御寺泉涌寺の奥に有ります。先ずは山門をくぐり、静かな参道を進みます。間もなく右手に学校が・・・名前も変わり、校舎も全く新しくなりましたが、実は・・・・私が卒業した中学なんです。更に進むと左は西国15番札所今熊野観音、右は泉涌寺の門へ・・・・真ん中を進みます。泉涌寺を右に見て左の参道を進みます。人っ子ひとりいなくて、怖い程静かです。程なく、左手に後堀河天皇陵の入口が・・・ついでですので階段を登り参拝に・・・元に戻って、更に進むと・・・・見えて来ました。左が孝明天皇陵です。このもみじは・・・見頃には真っ赤になって周りの緑の中で実に映えるので、いつもは紅葉を見る為に行くみたいなものですが、今日は参拝です。(その紅葉は前に当ブログで書いたことがあります)これが紅くなるとホント素晴らしいのです。門から下を見ると・・・帰るまで無人でした。石段に沢山のプロペラが落ちていたので見上げて良く見ると・・・プロペラがいっぱい!!!それでふと思ったのです。我が家のモミジは由緒ある智積院のモミジのプロペラから成長したのですが・・・・ここのモミジは更に由緒ある高貴なモミジであり、且つ真っ赤に染まる木なので拾って帰って播こうと・・・欲張ってこんなに沢山拾って来ました。蛍光灯の下で撮ったためか変な色に移っていますが、実物の色は上の石段に落ちているものの色です。このあと、別の天皇陵やまだ早い紅葉の名所を回ったのですが・・・明日に続けます。

2025.11.02

コメント(6)

-

私の手を離れた仕事 2題

その1ちょっ前まで長年、私マター だった障子紙の張替えを息子がしてくれるようになりました。ガラスを外して洗い・・・本体も洗って乾かして・・・これはオプション?? で・・・この蜜ロウを・・・・塗って、乾かしてあとは障子紙を貼る。これだけの仕事ですが、何しろ壁が無く、障子(と襖) が多いので大仕事なのですが、後継者現る!!・・・・で一安心、楽が出来ます。その22階のトイレの便器が古く成り、床も少しべこべこして来たので、床と便器のの更新をいつも端材、廃材を貰ったり、道具を借りている大工さんに頼みました。床の張替えは大工さんの仕事ですが、便器の取り換えは水道屋さんの仕事なので工事は二人の連携でやって貰いました。古い便器と違い水を流しても実に静か。こんな所にも技術の革新が有るのですね。そうそう壁の塗り替えも息子がしてくれたので、私の出番は全く無しでした。

2025.11.01

コメント(8)

-

OB会ゴルフに参加して来ました。

今日は元の会社のOB会のゴルフに奈良まで行って来ました。天気予報が随分悪かったので、覚悟して雨対策を十二分して臨んだのですが、スタート時間が早かったのが効いて、18ホールの内、残り2ホールで少し雨に遭った程度だったので助かりました。ゴルフ場はこんなに豪華な・・・・ゴルフ全盛期を彷彿させる こんな超豪華なコースでした。OB会では 会議や忘年会などは先輩も参加されるのですが、ゴルフだけは・・・前回から私が最年長。今回も参加者20名の最年長でした。ゴルフと登山の当日は・・・いつもの事ですが、バタンキュー。頂いているコメントへの返事 及び訪問は明日させて頂きます。

2025.10.31

コメント(4)

-

3つ目の竹灯りの為に・・・・

この灯篭の灯り用にひとつ買ったソーラーライトでしたが・・・この竹灯りを作ったのでソーラーライトがもう一つ必要になって・・・もう一つ追加で買う時に、ついでに二つのソーラライトを買ったので、もう一つ竹灯りと作る事にしました。一応デザインに従って紙を貼って・・・孔を開けたのですが、デザインどころかいっぱい孔を開けました。有り合わせの木を組合せて・・・残っていたペンキを塗って転倒しない様に台も作りました。・・・・で、この様に組み立てて・・・夜を待つと・・・これで灯篭と竹灯りの両方を点灯出来て、当然もう一つソーラーライトが余ります。・・・で、竹囲いが完成してこれだけの竹が余ったので、遊び心でもう1~2ヶ作ろうかと思ったのですが・・・大きな孔は大工さんに借りたホルソーで上手く開けられたのですが、小さい孔はホームセンターにこんな木工用のものしか売っていなかったので買ったので・・・一つ目を作った時は伐採後日が経った竹だったので何とかうまく孔を開けられたのですが、二つ目は上の写真の様に青竹だったので竹の表面をめくるようににしか孔が開かなかったのです。それで、細いホルソーが欲しくなり、いつもの大工さんに細いホルソーを売っているところを教えて貰って・・・・わざわざ買いに行って来ました。これなのですが・・・これさえあれば、青竹でも自在に孔が開くはず・・・折角買ったこの細いホルソー・・・3つ目(若しくはそれ以上)の竹灯りを作らないと勿体無い!! ・・・・で取り敢えず上の余った竹で新たに近々作るつもりです。

2025.10.30

コメント(6)

-

77/88 達成

今年の1月から始めた 奈良・八十八面観音巡礼ですが 9/24に法輪寺に行って66/88 達成と書きましたが、今日残りの2ヶ寺の内の奈良市南部の大安寺に行って来ました。八十八面観音巡礼と言いましても、単にそれが目的ではなく「歩く」為のことの方がウエイトが高いのですが・・・・さて、このお寺の十一面観音は秘仏でこの期間しか拝観出来ないので待っていたのでした。沢山ある国宝級の仏像は別の宝物館に展示されていましたが、目的の十一面観音はここに・・・勿論撮影禁止ですので、下の朱印帳の写真を見て下さい。このお寺は・・・私は知らなかったのですが「がん封じ」で有名なお寺でした。境内の至る所に小さなだるまが置いてあるので何かな??? と思っていましたらおみくじがだるまさんの底にに差し込まれているのでした。・・・と、言う事でおみくじとだるまさんがこの様に・・・・だるまさんが至る所に置かれていて・・・なかなか絵になる光景が繰り広げられていました。さて、これで8ヶ寺 八十八面観音の内、7ヶ寺の七十七面観音を巡礼したことになりました。残り1ヶ寺の桜井市の聖林寺の十一面観音はこの八十八面観音巡礼を知る前に、違う動機(村山由佳の小説に出て来た) で2023.7.25に拝観に行っているのですが・・・・やはり八十八面観音巡礼のひとつとして改めて行くつもりです。聖林寺へ前回行った時のブログはここです。

2025.10.29

コメント(6)

-

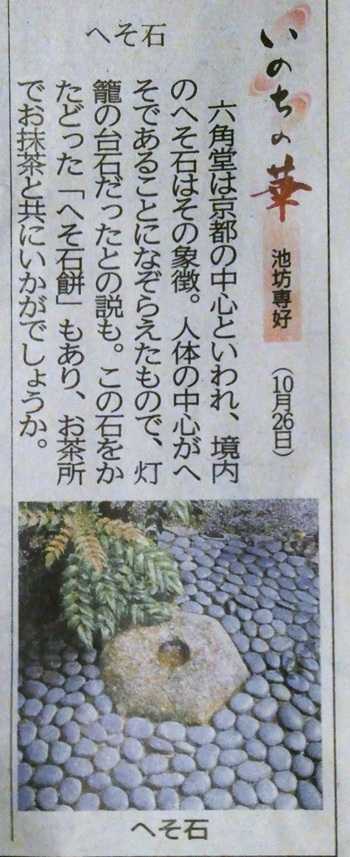

京都のへそ

「日本のへそ」 は兵庫県・西脇市「北海道のへそ」 は富良野と言われていますが・・・「京都のへそ」と言いますと・・・・京都新聞にこんな記事が有りました。六角堂は西国三十三所の十八番札所です。六角堂はこのような六角形のお堂が有るのでそう呼ばれています。正式な名前は頂法寺ですが、頂法寺では通じないことの方か多いのではと思います。その通称名が「六角通り」の名前にもなっています。因みによく知られてことですが、わらべ歌でも歌われている北は丸太町から南は五条までの通り名は次の通りです。🎵 丸、竹、夷、二、押、御池 姉、三、六角、蛸、錦 四、綾、仏、高 松、万、五条🎵下線が切れているところは歌の切れ目です。話が横道に逸れますが・・・通称名の方が有名なお寺について、何にだったか忘れましたが、こんな一覧があったのを残していました。さっと思い付くところで他にも・・・・西国十九番札所の 通称革堂(こうどう) の行願寺えんま堂 の引接寺、 千本釈迦堂の大報恩寺もあります。

2025.10.28

コメント(8)

-

まるで ギンナンむしろ !!??

智積院のギンナンですが・・・9/16のブログにこれらの写真を載せて・・・・「今年は豊作の様です・・・」と書きましたが・・・今日通りますと・・・根元の辺りが真っ黄色!!!参道横のこの木でギンナンがこんなに沢山落ちと入るのは初めて見る光景でした。桜の花びらがこの様に散っているサマは「花むしろ」と言いますが、まるで「ギンナンむしろ」??です。但しこれらは要するに「ゴミ」なんです。参道横なので間違いなく数日以内に掃除される運命? のギンナンです。しからば、毎年恒例の私のギンナン拾いは・・・・と言いますと・・・実はこの木に生るギンナンは小粒で、直ぐ掃除されてしまいますが、私は参道を外れた人目に付き難い別の木から落ちる大粒のギンナンを拾うのです。人目に付き難いので、掃除されることは、まず無いのでいつでも拾えるのです。近々レジ袋持って拾いに行かないと・・・・・です。ついでに、紅葉の進み具合を撮って来ました。一番紅葉が進んでいるのがこれらの木なのであとは推して知るべしです。

2025.10.27

コメント(6)

-

竹囲い(柵) やっとほゞ完成

10/21に、ここまで進んだと書きました竹囲いの更新工事ですが・・・昨日今日と工事をしてここまで進みました。(今日は小雨が降ったり止んだりで少し塗れています)その時折角埋めた石を一旦めくったことを書きましたが、今日その石も埋め戻しました。あとはこの部分を新しい竹に換えれば完成。もう1時間余りの仕事です。実はその仕事も今日中に仕上げたかったのですが・・・他にやることがあって出来ませんでした。他にやる事・・・・と言うのは・・・・今季2回目のこれです。前回は少なかったので要望???に応えて今回は大量に!!去年買ったダッヂオーブン、一度に大量に焼ける優れものです。勿論今日も工事の廃材焼却も・・・の、一石二鳥の焼き芋でした。

2025.10.26

コメント(4)

-

ナイトキャップはこれで決まり。

どうしても毎日の習慣になっているナイトキャプの事ですが・・・ウイスキーの水割り、缶酎ハイ、日本酒等など何でもござれでその日その日替えていたのですが・・・最近は毎日これで決まり、ザクロ酒と焼酎の水割りです。ある日業務スーパーで目に入ったザクロ酢、酸っぱいものが大好きなものですから一度試しに買ってみたのです。焼酎と混ぜて水で割るだけです。。毎日毎日、その日の体調で焼酎の比率を上げたり下げたり、自由自在!! のナイトキャップ酒です。最近は毎日これで、このザクロ酢で3本目です。缶酎ハイに比べて実にリーズナブルなのが更に有難いです。ザクロ酢は長くもつのに確か400円前後だったと思います。缶酎ハイ愛好家は一度お試し下さい。 但し但し・・・ 酸っぱいモノが好きな方限定です。

2025.10.25

コメント(8)

-

滋賀県・三重県県境の竜ヶ岳(1099m)に登って来ました。

この竜ヶ岳は・・・・その名の通り、干支の辰の年に人気になる山なのですが・・・実は私も2周り前の辰年に登ったのでした。(昨夜はいつもの通り、登山とゴルフのあとはバタンキューで更新を休みました)JR草津駅からタクシーで名神高速・草津パーキングエリアへ。そこで和歌山からの車にピックアップしてもらって、名神・八日市インターから永源寺ダムの横を通り・・・・この石榑(いしぐれ)峠に。 青い三角印がその位置です。私が前に登った時には国道421号線はこの峠越えだったのですが、今は鈴鹿の山をくり抜いた4kmのトンネルが出来たので今は上の写真のような状態で登山する人の車以外登って来ません。因みに調べてみると・・・トンネルの開通は2011年でした。竜ヶ岳の登山口はこの石榑峠です。最初の内はずっと急登が続き・・・まず、第一目標の重ね石が見えて来ました。アップしますと・・・そして急登が続き、重ね岩に到着です。近江平野の向こうにうっすらと琵琶湖が・・・重ね岩を過ぎてもまだ急登が続いたのですが、やっと視界が広がるこんな山に・・・遠くに点のように見えるのは健脚の仲間です。手前の人も・・・やっとの思いで頂上が見えて来ました。向こうの方の平坦な部分が頂上です。頂上は正に360度のパノラマでした。北に・・・手前が先日遭難事故が有った霊仙山(私は2回登りました)そして右の山の向こうに伊吹山が頭だけ出していました。因みに伊吹山は日本百名山に名を連ねていて、私は2回登りました。東北の方は・・・多分 岐阜市だと思います。少し南へ転ずると・・・名古屋方面です。30倍ズームでは 目では見えない世界が写ります。想像ですが・・・名古屋駅周辺の高層ビル群と名古屋タワーではないかと思いますが、定かではありません。どなたか名古屋にお詳しい方、名古屋の高層ビル、街こんな形でしようか???更に南へ転じると・・・伊勢湾です。四日市方面だと思うのですが、これも定かではありません.更に南へ転ずると・・・遠く一番高い山影が御在所岳だと思います。西を見ると・・・琵琶湖です。このような360度のパノラマを楽しんで下山しました。・・・・と言う事で・・・こんな行程でした。標高の681mは登山口の標高です。

2025.10.24

コメント(8)

-

今年もハヤブサの出番

急に冷え込んで来た今日この頃です。今年は裏作で超不作の我が家の柿ですがそろそろ色づいて来たなぁ!! と思っていましたら・・・虫食いだからだと思うのですが、ひとつとび抜けて赤くなったのが有ると思いましたら・・・早やこんなに食べたあとが・・・遠慮深い?? 食べ方からしてメジロの被害たと思います。カラスが来たら被害甚大!!!慌てて、ハヤブサ? を飛ばし???ました。思えば数年前に稲荷山の仙人さんに作って貰ったこのハヤブサ?? 柿の季節になれば毎年飛ばしているのに怪我? もせずに職務を遂行してくれる健げな鳥????です。

2025.10.22

コメント(8)

-

初窯?? しました。

又また、昨日義兄義姉から手作り野菜を貰ったのですが、その中にサツマイモも・・・。タイミング良くとしか言いようがない程急に冷え込みましたので、急遽今シーズン初めて焼き芋をしました。春以降に出た端材、廃材、剪定枝など焼却したいものが随分溜まっていたので、一石二鳥の初窯なのです。勿論昨日撤去した竹囲いの廃材も・・・(これは一部しか焼却出来ませんでした)フタを開けると・・・色の濃い部分は思いフタで密閉しているので、水分が残っているのです。(フタを開けると直ぐ消えます)焼き上がった後を撮り忘れましたが、初窯なので、一番小さい芋を試食しました。私の口には滅多に入らない焼き芋ですが確かに美味しかったです。そして今日のもうひとつ仕事は・・・これは昨日載せた写真ですが・・・今日、竹囲いの下の部分が少し高めになっていたのを平坦にするため、折角埋めた石を全部めくり、土を削りました。竹の上に写っているのがめくった石です。この石を埋めるのと、残った部分に竹を張るのは・・・土曜日(25日)以降の仕事です。

2025.10.21

コメント(8)

-

竹囲い(竹柵?) 作り始めました。

10/18のブログに「貰った竹で竹灯り作りとこの竹囲いを更新する」と書きましたが・・そもそもその発端は・・・・智積院の竹柵がまだ十分そのままで良いと思えるくらいのものを新しいものに更新する工事を見た事でした。なかなか手が込んだ仕事で、まずこの様に竹を組んで・・・又竹を重ねてこの様に組むのでした。全参道の両側ですのでかなりのメーター数です。古い竹から青い竹に更新されているのを見て、「よし、わが家もやるか!!!! 」 と思ったのでした。・・・・で、貰ったこの竹で今日工事を始めました。まず、1本をカットして・・・左端は少し長いモノ、右端は端材です。それを4つに割って・・・1本からこれだけ作れました。水平に引っ張った紐に合わせて、順番にビスで固定して行き、1本分を打ち付けたところで今日は終わりました。1週間~2週間で青さは無くなりまる筈でですが、それでも新しい竹は気持ちが良いものです。続きは明日以降の仕事です。

2025.10.20

コメント(4)

-

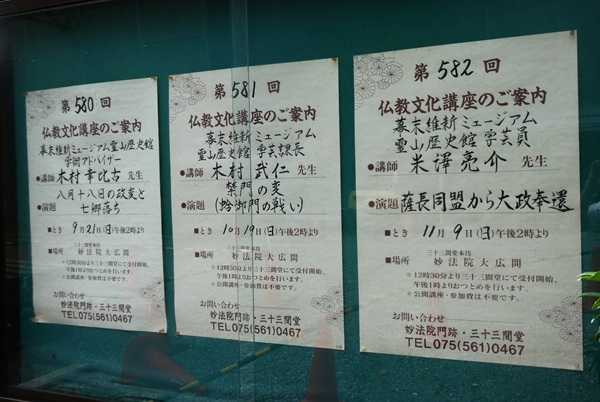

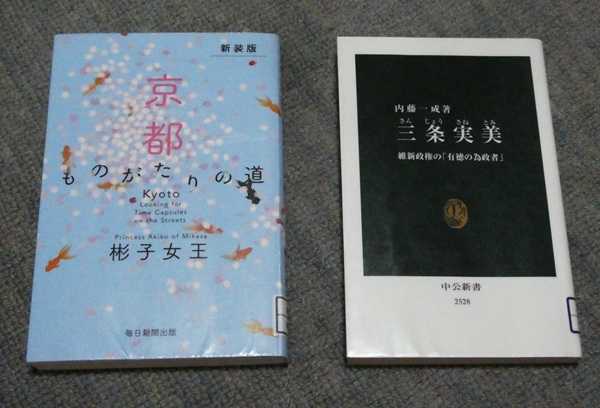

仏教文化講座 忘れずに行って来ました。

そもそも妙法院が幕末の「七卿落ち」舞台になったことに興味を持ったことから、妙法院の仏教文化講座の3つの幕末シリーズを聴きに行くことになって・・・下記の9/21「八月十八日の政変と七卿落ち」を聴きに行ったことを書きましたが・・・今日もその第2回目「禁門の変」を聴きに行って来ました。今までかって無かったほどの、カラーの9ぺージの詳しい資料を貰い、一時間半のぎっしりの講義でした。前にも書きました様に私は今、この「三条実美」を読んでいるのですが・・・あと20ぺージ程で読了するまで読み進んでいますので、大体が一歩踏み込んだ復習的な内容でしたが大変参考になりました。・・・で、次回は3回シリーズの最終編のこれなのですが・・・万障繰り合わせて(繰り合わせる万障はありませんが) 聴きに行くつもりです。余談ですが、図書館の蔵書を調べて申し込んでいた本が他の図書館から取り寄せて準備が出来ましたと連絡があったので、今日帰りに図書館へ寄って借りて来たのがこの本なのですが・・・・作者の事は全く知らず、タイトルで選んだ本だったのですが・・・・何んと言う偶然、今日聴講して来た講師が書いた本でした。「三条実美」を読了すると、直ちに読みにかからないと・・・・です。

2025.10.19

コメント(6)

-

もう一つ竹灯り作りと竹囲いの更新に挑戦

暑さで避けていたゴルフですが、昨日5ヶ月振りに行って来ました。前日も翌日の今日も天気が余り良くない中、昨日だけは快晴の秋日和(と言っても暑かったのですが) でこの前の登山と言い晴男の面目躍如でした。コースはいつものマイコース、遠くに愛宕山が、そして手前真ん中の小山の右側に見える四角の高いビルは長岡京市の村田製作所の本社ビルです。そんなことでいつもの事ですが、昨夜はバタンキューでパソコンも開かずに寝てしまいました。さて、ここからが本論ですが・・・・先日、竹灯り作りが上手く行って、先に買った灯篭用のソーラーライト一つでは足らなくなり、もうひとつソーラーライトを買う必要になったのですが、欲張ってもう一つ作ろうとソーラーライトをあと2ヶ買ったことを書きましたが・・・そのひとつと前に買ったものを灯篭と竹灯りにセットすると・・・・二つの灯りが上手く点きました。さて、もう一つ買ったソーラーライトでの竹灯り作りですが・・・・先日こんな良い竹をもらって来ました。実は竹藪の竹を私が切り出したのでした。今までは貰った竹を色々加工して来ましたが切り出したのは初めて。ひとりで悪戦苦闘でしたが何とか切り倒し、車に載る長さにカットして持ち帰ったのですが・・・・思うところが有って、日を改めて長い切り倒した竹の残りも貰いに行って来ました。これなのですが・・・。思う所と言いますのは・・・・3年前に作ったこの竹の囲いを・・・・新しいものにすることを思い立ったのです。先ずはもうひとつの竹灯り作りと、続いてこの竹囲い作り・・・又暫く遊べそうです。

2025.10.18

コメント(6)

-

トクサ(木賊 砥草) の活用??

庭のトクサが茂り過ぎたので一部駆除(剪定??) するとにしました。随分の量を剪定しました(上の写真はカットしたものの一部)剪定したものが凄い量になったのです。そこで・・・トクサは砥草と書くことからも研磨の為のサンドペーパーのように使われるという事だけは知っていたものですから・・・・よし、錆落とし等の用途に使う束子を作ろうと思い立ちました。この様に、針金が食いこまない様にサルスベリの枝を所々に挟んで針金で束ねて・・・・この先端を植木ハサミで奇麗にカットして・・・この様なものが出来ました。・・・・・で、試しに使って見ると・・・・腰がなく、何か柔らかくててとも研磨用に使えそうではないのです。そこで、順序はまるで逆ですが・・・・調べてみると・・・乾燥させないといけないと言う事があとから分かりました。確かに枯れたものは硬いのです。・・・・で、まあ今から乾燥させることにしました。と言うお粗末なお話でした(笑)

2025.10.16

コメント(6)

-

ふと気が付くと・・ミョウガが大量に

9/3のブログに義兄からこんなに沢山立派なミョウガを貰ったことを書きました。その時次のようなことを書いていたのですが・・・「我が家のミョウガは今年は特に不作で、余り採れずでした。毎年の事なのですが、採れるミョウガは細くて小さくて、良い色のものは余り採れないのです」今日庭を見てびっくり、アチコチに黄色い花がいっぱい!!!ミヨウガの花が咲いていたのです。今年は採れない、不作、シーズンも終わったと思って見向きもしなかったのですが・・・喜び勇んで採りました。こんなに沢山、しかも色の良い大きいものが・・・・数えると45ヶもありました。今夜は夕食の準備が出来ていたので、取り敢えず 甘酢漬けだけ・・・お裾分けしてもまだ十分!! 明日には天ぷらの一品が加わることに。「今年はだめだった、も終うわった」と思っていたミヨウガがかってない程大きくって色の良いものが沢山収穫できた最高の年になりました。

2025.10.15

コメント(4)

-

「友達の友達はみな友達」で 落ち鮎を貰う

今日友達から「鮎釣り名人の友達から落ち鮎を貰ったけど取りに来るか?? 」 とラインが入りました。私の鮎好きを知っていて、友達から鮎を貰ったらいつもお裾分けしてくれるのです。・・・で、何はともあれ最優先で貰いに行ったのでした。その友達の鮎釣り名人の友達を、私は名前も顔も知らないのですが・・・・そこはそれ「友達の友達はみな友達」なんです(笑)全部で5匹貰ったのですが、生の写真を撮り忘れました。焼いた写真がこれ、私の分の3尾です。落ち鮎ですので大きくって太っていてお腹に一杯卵を持っています。私の食べ方は骨抜きをして丸かじり・・・美味しいので、立て続けにもう1尾。元々夕食に準備されていた他の料理もあったので、もう1尾は残して、明日の楽しみに・・・・。「友達の友達に鮎釣り名人がいる」幸せを満喫したのでした。

2025.10.14

コメント(6)

-

庭にあるモノは何でも食べようっと!!

ちょっと前まで、色々の使い方で実に重宝した「青じそ」ですが、盛りを過ぎて花が咲き、タネが生る季節になりました。来年の為に自然にタネが落ちる様にそのままにしておくのですが・・・今年はこんなに沢山生えた状態がアチコチに・・・・余りに沢山生っているので、これは活用しないと・・・・と、これだけ採って・・・天ぷらに・・・・シソの香りは少し抜けましたが・・・夕飯の一品になりました。材料代ゼロなので余計に美味しく感じました(笑)一度くらいも採っても次々と花が咲き続けます。活用方法を調べると、天ぷらの他に塩漬けと醤油漬けに佃煮が目に入りました。・・・で、このレシピを印刷して、レシピ通り100gの花(タネ)を収穫してバトンタッチしました。これで丁度100gなのですが・・・軸から取ると70gほどになると書かれ手ましたが、計量すると確かに・・・・69gでした・レシピ通りアク抜きをして・・・レシピ通りの調味料で味付けをすると・・・たったこれだけの嵩になりましたが・・・・プチプチとしてこれも珍味と言えば珍味、それも材料代要らずの・・・まだまだ庭に花と実は生っているのですが・・・・見たところ硬くなってきたようなので今年のシソの実の活用はこの2回で終わりました。庭にはまだまだいっぱい花が残っているので、又自然に落ちて、来年に自然育って・・・・葉を食べて、来年からは花(タネも) も食べられるはず。有難いことです。

2025.10.13

コメント(6)

-

リベンジ登山のあとは観光

昨日の続きです。登山のあとは・・・・福島県の観光でした。まず最初に訪れたのは・・・会津若松日光を結んだ日光街道の宿場町です。茅葺の街並みが保存されている福島県の有名観光地です。街中かと思って行ったのですが、周りが山の中にポツンとあるこじんまりした宿場町でした。何か宿場と言う感じがしませんが・・・そして次に訪れたのが・・・・前日登った田代山と同様ここも平坦な山頂に大きな風力発電の風車が33基も並ぶ圧巻の公園でした。案内板はひまわり満開の写真でしたが・・・・コスモスの季節でした。この方向に少し見えているのが猪苗代湖なんですが、その向こうに磐梯山が見えるはずなのですが、生憎の曇り空で見えませんでした。そして次に訪れたのが・・・写真の羅列ですが・・・・川は・・・阿賀野川です。このあと近くの湯野上温泉の日帰り湯で汗流して、一路福島空港へ・・・・そして、無事2泊3日の登山&観光の福島旅行を終わりました。沢山の写真載せて長くなりました。

2025.10.12

コメント(10)

-

田代山リベンジ登山 2

昨日の続きです。目指す田代山の頂上はこんな平坦に湿原です。(航空写真)この湿原の面積は25ha 東京ドーム5.3ヶ分の広さとか。登山ルートは下記の通りで、ほゞ最初から最後まで急こう配が続く、全行程所要時間下記の通りのなかなか険しい山でした。登山口をスタートして振り返りますと・・・・左が我々のレンタカーです。全行程で遇ったのは右の白い車の女性一人の登山者だけでした。険しい登りを続けて、標高が上がりますと、紅葉が奇麗になって来ました。こそして、頂上が見えて来ました。頂上手前に小さ目の湿原があって・・・「小田代」とか。その後、険しい勾配を登ると・・・・突然視界が広がりました。東京ドーム5.3ヶ分より遥かに広く感じる草原&湿原でした。こんな平坦な場所が三角点のある頂上でした。さらに木道を進み・・・右へ進むと・・・この木立の中に・・・小屋が有り、弘法大師堂、そして避難小屋と書かれていて・・・中は畳が敷かれ、立派な祭壇ありました。ここで民宿で作ってもらったおにぎり弁当を食べて・・・・下山開始。広大な木道歩きのあと、我々の下山開始まで待っていてくれたように途中から雲が出た中を下山。無事、登山口まで下りて、次の観光地へ向かいました。明日に続けます。

2025.10.11

コメント(6)

-

三度目のリベンジ登山

2泊3で福島県の最深部・南会津の田代山(東北百名山 1026m) と 福島観光に行って来ました。この田代山は今回3度目の挑戦でやっと念願かなって登頂出来た名山です。古い話ですが2019/10 と2022/10に違う登山道で登ろうとして現地まで行きながら2回とも登山道へ通じる林道ががけ崩れで閉鎖されていて登れず、代わりに他の山に登ったと言う経緯があった因縁のある憧れの山だったのです。2019/10の記事はここを。2022/10の記事はここを。今回は伊丹空港から福島空港へ・・・レンタカーを駆って、福島県の南西端の南会津町 湯の花温泉へ向かいました。何しろ尾瀬の裏の方で栃木県と群馬県と新潟県との県境近くの山の中ですので空港から2時間20分を要しました。下の地図の青○印の位地です。宿泊は鄙びた湯の花温泉の築130年の昔は茅葺だったこんな立派で大きい民宿でした。客は私ら3人を含め8人、囲炉裏のあるこんな部屋での食事でした。温泉は外湯で4ヶ所何処へでもどうぞと言われたのですが目と鼻の先の弘法の湯へ(赤矢印)赤〇は泊まった「ふじや」説明では何処へ何回言っても良いけれど2ヶ所は混浴ですとのこと。(赤〇印)青森の酸ヶ湯温泉の仙人ぶろの混浴は有名ですが、こんな所にも・・・と、ビックリ。勿論男女別を選びました。源泉かけ流しの贅沢な温泉でした。夕食もヤマメの焼いたものに、お造り、山菜の天ぷらから山菜尽くしの凄い品数の豪華料理でした。そして、山の中なのでコンビニが無いため、翌日の弁当のおにぎりまで頼みました。(余談ながらコンビニのおにぎりの2つ分程の大きさのおにぎりが二つとおかずも入っており、3人が3人ともおにぎりはひとつしか食べられませんでした)夜にもう一度温泉に入り行く時はこんな光景でした。さて念願の田代山は標高1926mとそこそこ高い山なのに、これが頂上?? と言うくらいの広い平坦な湿地帯が広がる素晴らしい山でした。民宿に掛けてあったポスターがこれなのですが・・・この茶色の部分が広大な湿地帯に木道が続く、まるで山頂の尾瀬ヶ原みたいで沢山の山に登って来ましたがこんな頂上は初めてです。(さすが東北百名山、諦めずに登りに来て良かったと言う素晴らしい山でした)さて、翌日更に山の中で行き止まりになる道を40分程走って登山口に着きました。今被害が続出している熊被害への警告看板はここにも。我々は熊除けの鈴、笛、そしてストックの防御対策??で登山開始しました。長くなりますので、明日に続きけます。先行して、タイトルバックをこの山の頂上の写真に替えました。

2025.10.10

コメント(6)

-

竹灯り作り

先日載せました 貰ったこの竹は・・・・竹灯り (と庭掃除用手元ほうき) を作るつもりで貰って来たのでした。そもそも発端はこれも先日載せましたが・・・・この灯篭にソーラーライトを点けることに成功? した事でした。よし、これなら竹筒の灯りを作れば更にムードが良くなると意気込んで・・先ず竹を貰い・・・・次に竹に口径の違う孔を開ける為に・・・一番左の大きいホルソーは大工さんに借りて、右二つはホームセンターで見繕って買って来ました。一番右端は元々有ったものです。結論はホルソーは綺麗に孔が開くが、ドリル歯は竹の皮が余分にめくれてしまうことがあり少し体裁が悪いのですが・・・そのまま孔開けをして・・・・適当にこんな模様に孔を開けました。さて、竹筒の孔開けは出来たけれど・・・ソーラーライトが灯篭に取り付けたモノしかないで・・・テスト的に灯篭に取り付けたモノを外して、竹筒に組み込みました。・・・・で、接続して昼に電気を蓄えておくと・・・こんな風に点きました。当然灯篭は無灯です。・・・・と言う事はもう一つソーラーライトを買わないといけないので、アマゾンに発注しました。それも一つではなく、もう一つ作るか・・・と、2つも・・・これです。の昨日の午後4時頃だったと思いますが発注したら、もう今日配達されました。そんなに早くなくても良いのにです。・・・・と言う事で竹灯りもう一つ作る意気込みなのですが、果たして!!??

2025.10.06

コメント(12)

-

今年も又 建具替えを・・・

毎年書いていることですが、今年も夏が過ぎ・・・今日また建具替えをしました。この簾戸(すど)を外し・・・フラッシュバージョンではこの簾戸なのですが・・・障子に替えたのですが・・・同じ方向から撮るの忘れました。替えたのは右の障子です。掛け軸も外し・・・うちわも外して・・・掛け軸も色々ある中、今年も手抜きで、早々と紅葉に・・・ そして柱には菊を・・・こちらの面は・・・御簾(みす) から・・・・襖(ふすま) へ・・・・玄関の衝立も・・・これで家の中は秋・冬バージョンになりました。

2025.10.05

コメント(8)

-

追加&追加の敷きタイル工事やっと完成

8/27のブログで元々ここまで敷いていたレンガタイルを・・・新たにこれだけ買って・・・・追加工事をして・・・ここまで完成したことを書きましたが・・・写真の奥の方がどうしても気になるので・・・・9/20に更に新たにこれだけ買って・・・・奥の方の拡張工事を始めたのですが・・・やり出すと、もう少し広げようと欲が出て・・・・また9/23に更にこれだけ追加購入して・・・ここまで広げて完成としました。角が欠けている部分と真ん中に抜けている個所があるのは・・・・元は池だったので石の縁石が埋まっているのでタイルを敷けないのです...・・・と言う事で、余裕をもって椅子を置けるようになりました。これで敷石もレンガタイル敷きも・・・・灯篭の明かりも完成したので・・・・次のヒマ潰しの為にこんなモノを貰って来ました。古い太い竹と、細い竹、そして枝です。これで又遊べそうです。

2025.10.04

コメント(8)

-

ミョウガ尽くし

義兄、義姉から又々 手作り野菜を沢山貰いました。タマネギ、ジャガイモ、ナスビ、米などたっぷりと・・・これはいつもの通りなのですが・・・・今回は初めて太くて大きく、実に色の良いミヨウガをこんなに沢山もらいました。因みに我が家のミョウガは今年特に不作で、余り採れずでした。毎年の事なのですが、採れるミョウガは細くて小さくて、良い色のものは余り採れないのです。しかるに貰ったミヨウガが大きくて、まるまる太って、実に色の良いものばかりで、売っているミョウガでもこんなのない程の「秀」ランク? ばかりでした。どうしたらこんな立派なミョウガが出来るのか、今度とくと訊いてみないと・・・・・・・・・で、当然のことですがミヨウガ尽くしが始まりました。余りに沢山有るので・・・・初めてお好み焼きに・・・美味しかったのですが、ミヨウガ独特の存在感が弱くなった気がしました。それから、天ぷら と 貰ったナスのからし和えにも・・・いつも思う事ですが、ミョウガは天ぷらが一番最高、独特の味と香りが一番楽しめます。勿論、ナスともバッチリ!!!! 暫くはミョウガが楽しめそうです。子供の頃、ミョウガを食べると物忘れが酷くなると言われたものですが・・・

2025.10.03

コメント(10)

-

須磨アルプス 縦走?? 続き

昨日の続きです。横尾山から 更に(東へ)進みますと、益々神戸の街が近くなります。そして、階段を下って行くと、いよいよ難関でもあり、目的でもある「馬の背」が見えて来ました。登りにかかる我がパーテイの二人が遠くに見えます。遅れて私もロッククライミングを開始して・・・・パチリ。馬の背のピークに到達。更に更に神戸の街が近くに・・・望遠でアップしますと・・・海岸線中央部に万博の大屋根リングらしきものが見えました。肉眼ではとてもとても見えないのですが、30倍ズームの威力で・・・間違いなく大屋根リングの木組みが写っていました。後ろの方に赤く見えているのは阪神高速道路湾岸線の高い高い港大橋(高架橋}です。手前のクレーンは・・・神戸六甲アイランドの岸壁クレーンです。神戸の六甲アイランドと大阪の(万博会場の)夢洲とがこんなに近くに見えるのは30倍ズームのせいです。あと、長い長い下山道を進むと神社が・・・・・・・・でした。ここまで下りて来ると、もう高層マンションの方が高く・・・いよいよ板宿の街に下り,山陽電車・板宿駅がゴール。ここで解散となりました。標高は最高で300m余の山並みでしたが、アップダウンが多い事、長い長い階段が3ヶ所もあるハードな登山でした。

2025.10.02

コメント(4)

-

須磨アルプス 縦走??

昨日は六甲山系の西の端に近い須磨アルプスに行って来ました。そもそもの発端は・・・・テレビの「日本百低山」で吉田類と南果歩がが登った番組で素晴らしい明石大橋と海、神戸の街の眺めが紹介されていたので、行って見たいと思ったのがきっかけでした。その眺望の良さと須磨アルプスの名前の由来である、日本アルプスの様な馬の背と言われるスリリング岩場登りが出来ることに魅かれて、何回もここを登っている山友達の案内で4人で登ることになったのでした。標高が200~300m余りなので気楽な気持ちで目的地向かったのですが・・・アップタウンの繰り返しでこんなに時間を要して・・・・ヘトヘトになり、夜はプログを更新する余力はありませんでした。コースは山陽電車・須磨浦公園駅から同じく板宿駅まで・・・六甲山縦走路のスタート場所からのスタートでした。幸いにも快晴の須磨浦公園。ロープウエイが有りますが勿論ここから登山開始です。(当日はロープウエイの定休日でしたが私達には関係なし)ちょっと本論から逸れますが・・・・集合時間より随分早く着いたところ 直ぐ近くに平家物語 一ノ谷の戦いで熊谷直実に討たれた平敦盛の塚がある事が書かれていたのでひとりで行って見ました。目の前の国道2号線を100m程西に歩いた所にそれは有りました。話が横道に逸れましたが・・・元に戻して・・・4人が集合すると、直ちに登山開始しました。途中、東に神戸の街と海岸線・・・・西に明石大橋、明石の街、淡路島と最高の眺めを満喫しながらの厳しい登りを・・・カメラの画調を変えて・・・登ったのは良いのですが、今度は幾つもまピークをアップダウンしながらなかなか厳しの登山道でした。途中には、ここは和歌山か?? と思う様な備長炭の原木、ウバメガシ林が続きました。進んでも進んでもこんな景色が追いかけてくるものですから、写真を何枚撮りましたやら。登山開始して鉢伏山 旗振山 鉄拐(てっかい)山、高倉山、一旦高倉台の住宅地を通過して栂尾山を通り、今回登山の最高峰の横尾山(312m)へ。余談ながら・・・この辺りの住宅団地は「山 海へゆく」と言う神戸市の大プロジェクトで山を削り、長い長いトンネルを通るベルトコンベヤーで土を海まで運び 埋め立て地を作った土を取った跡に作った街です。土を運んだ先にはポートアイランドや六甲アイランドの大きな人工島か出来たのです。長くなりますのでもここから明日に続きます。

2025.10.01

コメント(6)

-

山椒の実の色 と コムラサキシキブ

庭を見ていて山椒の木に目が止まりました。何回も枯れて植え直して。やっと木の芽をたっぷり楽しませてくれるようになり、今年からは実も収穫出来る様になった有難い木です。その木にこんな赤い実がついていたのです。大して生っていなかった実なのに、採り残したものが少なからずあったのです。山椒の実が赤くなるのって初めて知りました。赤い山椒は今日初めて知ったのですが、玄関横に自生しているコムラサキシキブに沢山実が生っているのは毎日見ているのですが・・・ふと、こんな綺麗な実食べられないのかなぁ?? と思って調べてみますと・・・・食べることは出来るようでした。但し・・・・・・・でした。試しに食べてみよう!!! と言う気にはなれません。

2025.09.29

コメント(4)

-

敷石工事ついに、ついに完成しました。

敷石の周りの赤丸で囲った部分に石を埋める工事ですが・・・「ローマは一日にして成らず」なんて書いていましたが・・・何回も何回も拾って来た石を・・・都度埋めて来て、最後にここまで来たのですが・・・更に進めて・・・ついについに完成しました。長い道のりでしたが、この工事はこれで終わりました。何個の石を埋めましたやら ? ? ?

2025.09.28

コメント(8)

-

三条実美(さねとみ) は後回し

先日妙法院の仏教文化講座の「七卿落ち」を聴講して三条実美に興味を持ちました。実美は梨木神社の祭神でもあるらしいのですが殆ど何も知らなかったのです。そこで、ここは三条実美を勉強しようと思って、図書館で右の本を借りて来て読み出したのですが・・・7月に申し込んだ左の本が順番が来て借りることが出来たのです。三笠宮の彬子女王のこの本、凄い人気なのです。当市には図書館は9ヶ所あって各図書館の蔵書としてある為、全9冊の蔵書が有るのですが・・・・7月に貸し出し申し込んた処31人待ちだったのでした。それで人気の程が知れる本なのですが・・・やっと順番が回って来て、今日準備が来たとメールがあったので早速借りに行ったのでした。そんな人気の本なので待っている人がいるので、貸し出し期間の延長は出来ない事もさることながら、私自身も待ちに待った本ですので・・・「三条実美」は後回しにしてこの本を先に読むことにしました。帯にはこの様に書かれている本です。待ちに待った本、明日から読むのですが、楽しみです。もし関心持って頂いたら・・・目次はこの様になっています。

2025.09.27

コメント(4)

全4623件 (4623件中 1-50件目)

-

-

- ひとりごと

- 久保田利伸 - the Sound of Carnival

- (2025-11-26 18:58:22)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 大阪市内全ての福祉事業所を対象に調…

- (2025-11-26 18:56:47)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-