2021年01月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

Xubuntu 20 インストール

LMDE4 64bitの Lxdeが重かったんでどうしようかと思っていたんですが、Xubuntuがバージョンアップしていたので、もしかしたらアップデートでエラーが出る件が解消されてるかもしれないと思って試してみることにした。居間のパソコン(Frontire FRMXH760)のXubuntuもエラーが出っぱなしでWindowsでしか使ってない状況だったんで、これにインストールして試してみることにした。インストールしてアップデート(設定→ソフトウェアーの更新)して再起動。で、いきなりエラー!!!blueman-tray crashed with FileNotFoundError in check_single_instance()いきなりか〜と意気消沈しながらググります。それらしいのがHITしました。それがこちら。結果を言うと効果なし。あとは、「bluemanをアンインストールする」とか「自動起動しないように設定する」とか、根本対策にならない記述ばかり。"blueman"は、bluetoothのアプリで、ちょうどbluetooth接続のイヤホンを導入したばかりなので、アンインストールとか自動起動しないなんていう対策はありえない。でもパネルにBluetootアイコンが出てるんで一応接続とか試してみたら、特に問題なく接続された。最初は接続してもイヤホンから音が出なかったりしたんですが、いつの間にか直ってた。エラー表示には、「次からこのエラーを無視する」みたいなチェックボックスもあるので、これにチックしておけば特に問題なく使えそうです。インストールしたら、いつもの作業。最初のエラー以外は問題なさそうです。しばらく使ってみて、問題ないか見ていきます。

2021.01.28

コメント(0)

-

PCでwifiアクセスポイント

コロナ禍で、4月ごろから在宅が多いです。基本は倉庫のような屋根裏部屋で仕事してるんですが、wifiのアクセスポイントが離れているので、スマホの接続がしにくいです。まあ、つながらない訳ではないのでそんなに不便はないのですが、できればそこにもアクセスポイントが欲しいな。そういえば、以前テレビ接続用のPC用に無線LANの子機があったな。屋根裏部屋にはおいらのPCが設置してあって、有線のLANはつながってます。このPCと無線LANの子機でアクセスポイントに出来ないかと思って調べたら出てきました!WINDOWS用の設定はこちら。[Windowsの設定]⇒[ネットワークとインターネット]⇒[ネットワークとインターネット]⇒[モバイルホットスポット]を選択する。[モバイルホットスポット]⇒「モバイルホットスポット」⇒[編集]⇒[ネットワーク情報の編集]⇒「ネットワーク名(SSIDのこと)」と「ネットワークパスワード(暗号化キーのこと)」を設定⇒[保存]「モバイルホットスポット」の下にあるスイッチをオン。こんな感じでasus CM6870は簡単に設定完了。LINUX用はこちらとこちらを参照。依存しているパッケージをインストール$ sudo apt install bash util-linux procps hostapd iproute2 iwアクセスポイントを作成するスクリプトの取得wget https://raw.githubusercontent.com/oblique/create_ap/master/create_ap実行権限を付与してパスが通っている場所に移動sudo chmod +x create_apsudo mv create_ap /usr/local/bin/.事前にネットワークインターフェース(NIC)を調べます。ip aeで始まるNICは有線LANで、wで始まるNICは無線LAN利用するNICが決まったら以下の用にコマンドを打ちます。sudo create_ap {スマホとのNIC} {外界とのNIC} {SSID} {SSIDの接続パスワード}たとえば、スマホとのNICが無線LAN[wlp3s0]で、外界とのNICが[VPNppp0]、SSIDは[MyAP]、パスワードは[MyPassword]の場合はsudo create_ap wlp3s0 ppp0 MyAP MyPassword上記コマンド実行後、ターミナルにはアクセスポイントとしての稼働ログが流れます。アクセスポイントを閉じたい場合は [Ctrl + c]LMDE4の、Acer ASPIRE ONE ZG8(内蔵無線LAN)と自作 Pentium4(PCI GAMETECH WiFi USBアダプタ YA0632)は問題なく設定完了。MINT 20 MATEのasus CM6870(ELECOM WDC-150SU2MWH)はエラーが出てまだ設定できない。WINDOWSではいけるのいに、なぜLINUXだだめなんだろう・・・

2021.01.27

コメント(0)

-

LMDE4 64bit

LMDE4の32bit版が結構使えるので、e-machines J4515 (W-Vista)に入れてみようかなと思って、まずはお試しでLMDE4 MATE 64bitをMICRO SDにインストールしてみた。インストールは順調で、インストール後にSDからブートしてアップデートしていきます。そして再起動。ところがなにやらワーニングが出て立ち上がりません。アップデートの時に、GRUBをインストールする場所を聞かれたので、もしかしたらそこで場所を間違えたかと思って、再度最初からインストールし直し。ところがまた同じく立ち上がらない。今後は、GURBを両方に入れてアップデートしたけどまたまた同じ。インストールからアップデート完了まで3時間位かかるんで、3回もやったらさすがに心が折れましたorz(←さっき何となく検索したら「ネット死語」として取り上げられていました(^^;)←これもか???)。なので方針変更。MATEではなくLxde版でトライ。今度は無事にアップデートまで完了し、再起動しました。で、使ってみた感じですが、ん〜〜〜なんか重い・・・・。古〜いマシンの32bit版よりは軽いけど、あの32bit機からするともっとサクサク動くと思っていた。asus CM6870で使った感じも、MINT 20 MATEより重く感じる。USBのSDカード起動だからか?いろいろネットで見ると、LxdeはXfceより軽いという評判だけど、以前もXubuntuよりLubuntuのほうが遥かに重かったし、なんか体感と違うのは気のせいだろうか?なんか、とっても残念な感じです。

2021.01.24

コメント(0)

-

Dynabook TX/550LS にも LMDE4 MATE

LMDE4 MATEが結構使えることが見えてきたので、もう一つのWINDOWS XPマシンの東芝 Dynabook TX/550LSにも入れてみた。CPUはCeleron® Mプロセッサ360 動作周波数 1.40GHzで、メモリーは1GBしか入っていない、かなり非力なマシン。結果、動きます!ストレスはあるけど、使えないレベルじゃない。システムモニターで見ると、メモリーは1GBでは厳しいです。SWAPを1GBくらい用意したんですが、SWAPに入ってます。逆に2GBあればなんとかなりそうです。ただこのノートPC、モニターが死んでて、外部モニターに繋げないと使えないという代物だから使うことはなさそうです。

2021.01.19

コメント(0)

-

puppy XenialPup 7.5 日本語化版 シンプル 入れてからやったこと

やったのはだいぶ前ですが、一応忘備録として。古い自作PC(pentium4)に、マルチブートでpuppy XenialPup 7.5入れてみた。まずはこれだけ・ダブルクリック化(AntiXと同じ)1.デスクトップの「ファイル」をクリックし、ファイルマネージャを開く。(バージョンによっては「ホーム」になっている場合があり)2.ファイルマネージャの中で右クリック、「オプション設定」を選ぶ。3.「ピンボード」をクリック、「ピンボードの動作」の「シングルクリックで開く」のチェックを外す。(デスクトップのアプリ起動がダブルクリックになる)。4.「ファイラーウィンドウ」をクリック、「ウィンドウの動作」の「シングルクリックで操作する」のチェックを外す。(これでファイルマネージャの操作がダブルクリックに変更)・無線LANの設定------------------DESKTOPの「接続」⇒「有線あるいは無線LAN」⇒「Network Wizard」もしデバイスを認識してないようなら、ここにある atheros 無線LANアダプタ用の追加ドライバ (pet パッケージ) (atheros_k4.4.95noPAE-xenial32.pet)をダウンロードして(ダブル)クリックしてインストール。インストール後、端末で depmod コマンドを実行。再起動で認識するかも。スキャンして目的のアドレスで暗号の種類を暗号を打ち込んで「保存」「このプロファイルを使う」。・・・・が反応なし「自動DHCP」を押したら接続した。でも時間がたつと自然に切断されてしまう。<デスクトップ関連変更>MENU⇒デスクトプ⇒JWM desk マネージャ・壁紙変更 DESKTOP-背景・時間常時変更 Tray-時計の表示形式(24h表示の時間だけに)⇒set・トレイ(ほかのLINUXだとパネル、WINDOWSだとタスクバー)が大きいので小さくする(使うモニターによる)・chrome インストール (64bit)------------------64bit版に、chromiumではなくchrome ブラウザをインストール。 ・ホームページから、chromeのdebファイル(ubuntu用)をダウンtロード。 ・ダウンロードしたファイルをダブルクリック・cromiumインストール (32bit)------------------こちらを参考に「メニュー」→「セットアップ」→「Puppyパッケージマネージャー」Puppyパッケージマネージャー」が起動したら「ドライバーとスパナ」のマークをクリックして、「データーベースの更新」Chromium で検索して、本体と日本語化ファイルを選択して ウィンドウの上部にある「Do It!」をクリック。で完了のはずが、起動したら文字が全く表示されない。「英語で」とかじゃなく、何も見えない。puppyを再起動してもう一度Chromiumの起動をしようとしたらChromiumが起動しない。一度パッケージマネージャーからアンイストールして再度インストールを試みる。今度は「ダウンロードするスペースが少ないから、パーソナルストレージをリサイズしろ」と出てくる。「ユーティリティー」「個人保存ファイルのリサイズ」を起動すると「リサイズの必要がない」と出てくる。何度かやり直すがうまくいかない。*自作PCではなんとかインストールできたが、表示がおかしい。webページは問題ないけどメニューとかchromium自体の表示が英語。・VIVALDIインストール------------------VIVALDIのページから、debファイルをダウンロードして、それをダブルクリック。・必要なfontをインストール------------------他のLinuxとちがって権限でファイルマネージャーを起動する必要はないファイルマネージャー起動(ちなみにファイルマネージャーはrox)Usr/share/fontに適当なフォルダー作ってコピーで終了まあ、そんな感じです。

2021.01.17

コメント(0)

-

古い自作PC、マルチブート化 & LMDE4 MATEインストール

古い自作PC(antiXとpuppyが入っている)のantiXで、sambaでサーバー運用してみようかと思いやってみたけどやっぱりantiXだと情報が無くてうまく行かない、なので、なんとなくsambaで共有できたLMDE4でやってみる。ついでに、他のLINUXの使い勝手を検証する事も考えてマルチブート化してみようかと。パーティションを、①Xubuntu,②AntiX&puppy 7.5,③LMDE4 MATE 32bit,④共用データ,⑤swapのように分けて、5つのパーティションに分けてみようかと思ってGpartedで作業してみた。そうしたら、途中から「基本パーティションは4つしか作れない」みたいなエラーが出てきた。(「swap」は「基本パーティション」に含まれるようだ)。「そ、そんな事は知ってたよ・・・」と見栄を張ってもしょうがない。「知リませんでした~!!」m(_ _)mという事で、マルチブート化の方針を変えなければいけない。https://www.jtp.co.jp/techport/2016-02-03-002/ ←によると•基本(primary)パーティションOSを起動できるパーティションです。基本パーティションは1本のディスクに対し最大4つまで作成できます。•拡張(extended)パーティションと論理(logical)パーティション4つ以上のパーティションに分割したい場合には、基本パーティションの番号(1-4)のどれか1つを拡張パーティションとして定義し、その中に論理パーティションを作成します。論理パーティションには、基本パーティションと同様にファイルシステムを作成したり、swapとして使用するなどさまざまな使用用途がありますhttp://park12.wakwak.com/~eslab/pcmemo/hdisk/hdisk3.htmlⅢ.2.拡張領域 (extended partition) 基本領域の特殊な形態で、内部に論理領域を持つ。 1 つのハードディスクに 1 つだけ作成でき、拡張領域単独では機能しない。 ただし拡張領域内にさらに拡張領域を 1 つ作成する入れ子構造が可能となっている。※ 拡張領域も基本領域の 1 つなので、基本領域の制限数 (4個) は 基本領域 + 拡張領域 でカウントする。 拡張領域の先頭セクタを拡張パーティション ブート レコード (EPBR:Extended Partition Boot Recode) と呼び、MBR と同様の構造になっている。Ⅲ.3.論理領域 (logical partition) 拡張領域内に作成するファイル格納領域。▼ Linux は論理領域に OS をインストールし、起動することも可能。▼ Windows は、データ格納用のドライブとして認識可能。 ただし、アクティブ パーティションにある ntldr, bootmgr 等のカーネル起動用プログラムから起動されるのであれ ば、論理領域に windows の OS をインストールすることも可能。 こうした状況は、1 つのハードディスクに複数の windows をインストールすることで現れる。 拡張領域内に作成できる論理領域は 1 個のみであるが、拡張領域内にさらに 1 つの拡張領域を設定できる (入れ子構造になる) ため、作成できる論理領域の総数に (ハードディスク容量の範囲内において) 制限は無い。パーティション1 基本パーティション Xubuntu 20GB ⇒ サーバ運用&使い勝手基準パーティション2 基本パーティション AntiX & PUPPY 15GB ⇒軽量LINUX代表パーティション3 基本パーティション その他、検証用 20GB ⇒mintやlubuntuなど使てみようか。パーティション4 拡張パーティション 4-1 論理パーティション 共用データ(20GB) 4-2 拡張パーティション4-2-1 論理パーティション swap 4GB ⇒各LINUXで共用で使用する。ちなみに、mint18←•512MB RAM (快適に使用するためには1 GB 以上が推奨)•9ギガバイトの空きディスク容量 (20GB 推奨)、MINT19 •メモリ:1GBのRAM(快適な使用には2GBを推奨)•空きディスク容量:15GB(20GBを推奨)なのでMINT19はキツイかな。すでにAntiX & PUPPY はsda1にインストール済みなので、これを縮小してパーティション2に移動。先頭にパーティション1を追加し、swapは一旦解除、パーティション3,4を作ってみます。パーティション作成&FORMATが終わったところで再起動。AntiX & PUPPYは今まで通り使えます。ここでmulti boot managerをインストール。AntiXのgrubはMBRに入れたはずので、きっとgrubは起動しないだろうと思ったら、案の定起動しなかった。grubだけ入れ直せば使えそうだけど、やり方探すのが面倒なんで再インストール。インストール先を選択する画面で、15GBのパーティションはsda1になってる。あぁ、もともとsda1だったから、位置を2番目にしてもsda1のままなんだね。ついでに、先頭のパーティションはsda3。このパーティションを作った時点ではswapのパーティションが生きてたから3になったのかな?3番目の検証用20GBのパーティションはsda2。なんだかよくわからない配置になってしまった。はじめから素直に全部入れ直す前提でパーティション作れば良かったorz。気を取り直して再インストール。grubはrootに書き込みます。で再起動。multi boot managerが起動して、一番上を選択するとAntiXが立ち上がった。データ用のパーティションをマウントしようかと思ったんだけどマウントの仕方がわからないorzインストール時の設定で、「自動マウント」を選択すればよかったかな?fstabで自動マウントさせようか?USBなどの後付ドライブは差したら認識するから、まずはdvdドライブがDVD入れたらマウントできるか確かめよう。それがマウントできればfstabの変更でいいかも。とりあえず後送りにしてxubuntuインストールします。一応予定通り、最初のパーティション(でもsda3)にインストール。grubもsda3に入れます。インストールして再起動。multi boot managerが起動して、3番目を選択するとxubuntuのgrubが立ち上がった。antiXをインストールした後にxubuntuをインストールしたので、grubの選択肢にaxtiXも入っていて、そのためにgrubも表示されているのでしょう。xubuntuの使用頻度が高そうなので本当は一番上にしたかったので、後から考える。xubuntuが立ち上がって、データ用のパーティションをマウントすると、データ用パーティションに書き込みできない。これは何とかしなければ。。。http://ondyrsjc.blog.jp/archives/1004597251.html話を戻してmulti boot managerですが、起動時の表示(何番目がどのOSか)がわかりづらいので、表示を変えます。F1を押すと、HELPが出てきます。F2で表示名を変更出来るので、1番目をantiX & Puppyに、3番目をXubuntuに変更します、データ用とSWAPのパーティションは、起動する対象ではないので、名称の最初に*を付けて非表示にします。通常は、前回BOOTしたパーティションがデフォルトになるようですが、これはxubuntuをデフォルトにしたいので、xubuntuにカーソル合わせてスペースキーを押してデフォルト設定にします。起動時のタイムアップ(デフォルト起動までの時間)を10秒にする。さて、LMDE4 MATE 32bitですが、このマシンでも使えます。Acer ASPIRE ONE よりもストレスは少な目。SAMBAを入れればファイル共用も大丈夫。結構いいかも。

2021.01.16

コメント(0)

-

LINUX同士でファイル共有

LMDE4で、WINDOWSとなんとなくファイル共有ができるようになった。「なんとなく」というのは、自分のPC(LINUX)から居間のPC(WINDOWS)のフォルダーマウントは出来るけど、居間のPCから自分のPCのファイルにアクセスできない。「ネットワーク」には自分のPCが見えているけどアクセスできない。Acer ASPIRE ONEの方は、居間のPC(WINDOWS)と双方向アクセス可能。ただし、WINDOWSの一部はマウントできない。というよくわからない状況。で、LINUX同士のファイル共有ってネットで探してもほとんど情報がない。で、今回インストールしたLMDE4とMINT20には、MENUの中に「ネットワーク」の表示があったのでクリックしてみたら、sambaで共有したほかのLINUXのフォルダーが見えます!ですが、asus CM6870(MINT20)からAcer ASPIRE ONE(LMDE4)の方にはユーザーとパスワードを入れればアクセスできますが、Acer ASPIRE ONE(LMDE4)からasus CM6870(MINT20)は、PCは見えるのですが「場所をマウントできません(サーバーから共有リストを取得できませんでした:接続がタイムアウトしました)」となってしまい見れません。他の

2021.01.12

コメント(0)

-

LMDE4 MATE(Acer ASPIRE ONE)からwindowsのファイルを共有

こちらを参考にCIFSをインストール。sudo apt install cifs-utils「/mnt/win1」ディレクトリを作成してマウントさせます。sudo mkdir -p /mnt/win1下記コマンドでマウント$ sudo mount -t cifs -o user=[Windowsユーザー名],password=[Windowsパスワード],uid=[Linuxのユーザー名] //[Windowsサーバー名 or IPアドレス]/[共有フォルダ名] /mnt/windowsWindowsユーザー名の確認はこちらwindowsアカウントでログインした場合は、そのメールアドレスとパスワードを使用。IPアドレスの確認はこちら pc名ではうめくいかず、ipアドレスでやったらうまくいった。共有フォルダーの確認はこちら共有ドライブを指定するときは、ドライブ(例えばCとか)をそのまま書けばよい。一つのフォルダーに対して、一つしかマウントできない(出来るのかもしれないが、今はやり方がわからない)ようなので、複数のドライブやフォルダーを同時にマウントするには、複数のフォルダーを用意し、それぞれにマウントすれば大丈夫。/mnt のショートカットをデスクトップに追加対象フォルダをクリックして、Ctrl+shift を押しながらデスクトップにドラッグする

2021.01.10

コメント(0)

-

LMDE4 MATE(Acer ASPIRE ONE)にsamba入れてwindowsからファイル共有

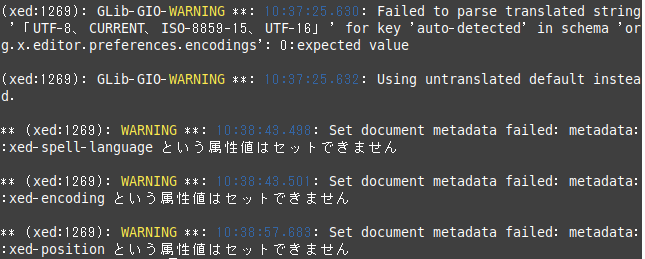

以前トライして断念したファイル共有関連。とりあえず、ハードルの低い、linuxファイルをwindowsに共有してみた。こちらとかこちらを参考に。LMDE4 MATEのファイルマネージャーからsambaをインストールsudo smbpasswd -a USERNAME(←linuxで使ているユーザーネーム)これでwindowsから見えるようになり、上で設定したUSERNAMERとパスワードで入れるようになります。これだけだと/home以下しか見れないので共有するフォルダなどの設定を行います。設定ファイル /etc/samba/smb.conf をいじる必要があるのですがシステムファイルなのでスーパーユーザー権限で編集する必要があります。Linux Mintの標準エディタがxedというソフトなので、以下のようにsudoコマンドを使って設定ファイルを開きます。sudo xed /etc/samba/smb.confファイルの最後に以下のコードを追加します。[ ]内は共有するフォルダ名称になります。path=で共有するフォルダを指定します。今回は、/mediaにマウントされているHDDを「EXTRA]という名前で共有したいので[EXTRA] path = /media writable = yes guest ok = yes guest only = yes create mode = 0777 directory mode = 0777追記したら保存。すると、今度は/homeが出なくなったので、[home] path = /home writable = yes guest ok = yes guest only = yes create mode = 0777 directory mode = 0777も追加保存するとワーニングが出るが、動作には影響ないようです。でも問題点が2つ1.居間のPCからは見えるけど、自分用のASUSからはなぜか見えません。なぜ差が出るのか全く分かりません。2.読み取り専用になってしまって、書き込みができません。writable = yes# 書き込みOKguest ok = yes# ゲストユーザーOKguest only = yes# 全てゲストとして扱うcreate mode = 0777# フルアクセスでファイル作成directory mode = 0777# フルアクセスでフォルダ作成なので、アクセス権は問題ないと思う。とりあえず見えるだけでもいいいかな。

2021.01.09

コメント(0)

-

Acer ASPIRE ONEでLMDE4 MATE 32bitの使い心地

Acer ASPIRE ONEは、もともとWindows XPがインストールされていたマシンで、かなりスペックは低い。詳細はこちらしばらく使ってみた感じだと、意外と使える!というのが印象です。使いづらい点は・ブラウザが重いFirefox,chromium.vivaldi、どれもあまり変わらない。システムモニターで見ると、ブラウザを起動するとCPUが100%に張り付いてしまうので、CPUが限界なのでしょう。とはいえ、使えないレベルではなく、ストレスはあるけど使えなくはないという感じ。Youtubeも、多少見づらいところはあるけど及第点。・TverがFirefoxでしか見れない。これはLinuxの宿命ですね。気が付いたら随時更新します。

2021.01.08

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1