-

1

na Relo (ナレロ) の “Because” を聴きました

“Because” by Dave Clark Five 1964 ネット友達の nonoyamasadao さん (「ゆっくりとまったりと」の著者、野々山貞夫氏) のブログで na Relo (ナレロ) というグループを随分前に紹介してもらったんですが、いつかこちらに感想を書こうと思いつつ、今日になってしまいました。 このグループは YouTube に「na Relo 洋楽チャンネル(na Relo’s English Song Cover Channel)」と「na Relo 邦楽チャンネル(na Relo’s Japanese Song Cover Channel)」を持っていて、実に見事なカヴァー曲の数々をアップしています。 YouTube ではかなり評判のようなので、すでにご存知の方も多いでしょうが、初めての皆さんにはとりあえず見ていただくのがよろしいでしょう。 “Because” Covered by na Relo 2024 “Mamatsu-no Dekigoto” Covered by na Relo 2023 na Relo(ナレロ) としては4年前から活動しているようです。 基本的にこのユニットはフロントに女性ヴォーカル2名、バックにギターとドラムの男性2名の4人組オールディーズバンドで和洋どちらも分け隔てなくやるのがそのスタイルです。 ベースは普段はいないので、ライブではヘルプが入り、キーボード、サイドギターも稀に入るようです。4人でやるアコースティックライブという形もあるようです。YouTube 配信ではベースパートはたぶんギターさんがあとから重ねているのだと思います。コーラスやギターもさらに自分たちで重ねているのでしょう。 そして、何よりも、歌と演奏のレベルが高い。 さらにはどの曲もオリジナルをしっかり踏襲していて、非常に良い。 今年の5月15日に「4周年記念ライブ配信」をしていて、これを見ればどういう4人かは良くわかると思いますよ。ただし、1時間24分37秒の中で、3曲しかやっていなくて残念ですが (笑)。でもその3曲が “Pineapple Princess” “Eight Days a Week” “Be My Baby” ですからね、みなさん。 余計なことかもしれませんが、これは僕には結構大事なことなので書かせてもらいますが、この na Relo の4人の服装などについてです。 制服みたいに同じスーツを着て同じ髪型 (リーゼント) でビシッと決めたつもりのオールディーズバンドが時々ありますが、あれは好きになれない。その方が気持ちが入りやすいかもしれませんが、なんだかちょっと違うんだよなって、冷めた気分になってしまう。 その点、na Relo は普通に自分の趣味の服装髪型で好感が持てます。 現在僕はバンド活動休止状態ですが、次にやるバンドは na Relo みたいなのが良いと勝手に妄想しています。昔やってたスリージョージズみたいなやつね。 ↑家族が楽しんでいる庭の薔薇コレクションの一つ。地面にへばりついているようでなかなかいいです。 ********** 9月28日放送の「穴沢ジョージの “Good Old Music”」のオンエア曲です。1. 悲しき片想い (ヘレン・シャピロ) 2. Ecoute Le Temps 3. La Madrague (以上, ブリジット・バルドー) 4. September in the Rain (The Platters) 5. Kiss Me Quick (Elvis Presley) 6. I Neve Loved a Man (The Way I Love You) (Aretha Franklin) 7. Smoke Gets in Your Eyes (J.D. Souther) 8. Faithless Love (Linda Ronstadt & J.D. Souther) 9. You’re Only Lonely (J.D. Souther) 10. Little Miss Lonely 11. Some Time Yesterday (以上, Helen Shapiro) リクエスト曲は、5.酋長Kobaさん。6.座波ソーメンさん。7.信州そばさん。以上、ありがとうございました。 上記以外は穴沢選曲です。1.と10.&11.は、この日がヘレン・シャピロの誕生日(1946.9.28生.78歳)で。2.&3.は、この日がブリジット・バルドーの誕生日(1934.9.28生.90歳)で。4.は今月の歌『セプテンバー・イン・ザ・レイン』をプラターズで。7.~9.は先日(9/17)亡くなったJ.D. Souther を偲んで。 以上、ありがとうございました。次回もよろしく。

2024.10.04

閲覧総数 419

-

2

再び『恋の日記』V.S.『心のこり』(ニール・セダカ V.S. 中村泰士)

“Diary (恋の日記)” by Neil Sedaka 1958 昨年、年末にかけて、筒美京平、中村泰二、なかにし礼の三氏が相次いで亡くなったことについては、大晦日の日記に少し書きましたが、先日ふと目にした何かの記事で、細川たかしの『心のこり』が、作詞: なかにし礼・作曲: 中村泰士と知り、「ああ!なるほど、そうだったのか」と、思わず心の中で叫びました。 まずはじめにお断りしておきますが、僕は一部のものを除いていわゆる歌謡曲・演歌の類には全く関心が無く、1975年に『心のこり』が流行った時も、誰の何という歌かさえも気に留めること無しにただあちこちから聞こえてくるこの歌を耳にして、ギョギョギョとのけぞってしまいました。その訳については、以前の日記 (2002年10月20日の日記) にもちょっと書きましたが、簡単に説明します。 この『心のこり』のサビの8小節が、『恋の日記』の A’ と大変よく似ていて、ほぼ一緒に歌えてしまうんです。 これほどまで似ていて、何か問題は起こらなかったのかと思うほどですが、どうしてこんなにも似てしまったのか、当時はあまり考えもせず、そのまま時は経ち、2002年に上記の日記を書いたときにも、作詞作曲者のことまでは考えていませんでした。 今回、この曲の作曲者が中村泰二だと知って、一気に合点がいってしまったのです。 ニール・セダカの『恋の日記』は、1958年に全米で14位となりましたが、RCA Victor と正式契約してから最初に出した曲ということで、これが事実上のデビュー曲とみなして良いでしょう。 日本では1960年の『恋の片道切符』が大ヒットして、この頃からニール・セダカの曲が一気に聴かれるようになったように記憶しています。とにかくレコード各社が競って日本語カヴァー・ヴァージョンを出したことも、セダカ人気に拍車をかけました。 ちょうどこの頃、ロカビリー・バンドを経て、ソロデビューしたのが美川鯛二。のちの作曲家・中村泰二氏です。 ここからはあくまでも推測ですが、彼はジャズ喫茶などで、ロカビリー・ブーム以降のアメリカン・ポップスもたくさん歌ったことでしょう。そして、その中にニール・セダカの曲もあったはず。もし、自身で歌わなくても、よく耳にしていたことだけは間違いないと思います。当然『恋の日記』も聴き、記憶の底に深く刻み込まれたことでしょう。 15年後、美川鯛二は作曲家・中村泰二として、『心のこり』の中にあのニール・セダカの作った素晴らしいメロディーをちょっと盛り込んでみようと思った。いや、そんなことなど思いもしなかったかもしれない。ごく自然にメロディーが浮かんできて、それがあの頃よく聴いたものとたまたま酷似していただけだったのか。亡くなった今となっては、無論どちらかわかりません。 けど、もうどちらでも良いではないかと思うようになりました。 現に、ニール・セダカを後から知って、『心のこり』の一部に『恋の日記』のメロディーが埋め込まれていると感じた人も多いようです。こういうのがきっかけで、もっとニール・セダカやその時代の素晴らしいポップスを聴く若い世代の人たちが増えたとしたら、それはそれで大いに結構。中村泰二氏もきっと喜んでくれると思うのです。 名曲『恋の日記』については、またいずれきちんと書かせてもらうとして、心残りになるといけないので、『心のこり』についてもう少し触れておきますね。 この歌は、その歌詞の内容と歌い方やアレンジのせいで、どう聴いても演歌そのもののようですが、越路吹雪とか奥村チヨあたりがシャンソンやポップスっぽいアレンジで歌ったら、全く別物になるんではないでしょうか。 何しろ、なかにし礼氏による歌詞は「♪ わたしバカよね、おバカさんよね ~」という、まさにシャンソンの訳詞かと思えるような歌い出しで、これは同氏による九重佑三子が歌った『また一人』、すなわちギルバート・オサリバンの『アローン・アゲイン』の訳詞の冒頭「♪ 私としたことが、あなたに捨てられて ~」を思いおこさせるではありませんか。 つまり、中村泰二氏もなかにし礼氏もこの歌に関してはあまり演歌ということは意識していなかったのではないでしょうか。 思えば、現在のいわゆる J ポップに至る戦後日本の大衆音楽の歴史の中で、1950年代の後半から60年代の前半にかけての約10年、特に1960年から64年の5年間のカヴァーポップス全盛期に音楽体験をした僕らには、底の部分で共通する体験があって、その辺は同世代の者同士ならいつでも語れるところだと言えるでしょう。 中村泰二氏が、まさにこの時代のポップスを思い出しながら、楽しく書いたであろう曲があります。何と!YouTube にアップされているではありませんか。『心のこり』とおなじ1975年に作られました。 『私のシュガー・ボーイ』by 目黒ひとみ 1975 『ラブ・コール 10:30』by 目黒ひとみ 1975 ところで、1960年にソロデビューした美川鯛二の歌声ですが、当時聴いたという覚えがなく、90年代に入ってから発売になったカヴァーポップスのコンピレーションで、初めて1曲だけ聴くことができるようになりました。(これも YouTube にあった!) それがこちら↓(ブライアン・ハイランドのカヴァーです)。 『気まぐれデイト』美川鯛二 1962 “Every Other Night” by Brian Hyland 1962 ********** 2月6日の穴沢ジョージの “Good Old Music” のオンエア曲です。1. 恋のダイヤモンドリング (ゲイリー・ルイスとプレイボーイズ) 2. 恋のダウンタウン (ぺトゥラ・クラーク) 3. The Last Thing on My Mind (The Seekers) 4. 恋の日記 (ニール・セダカ) 5. 小さな願い (アレサ・フランクリン) 6. 小さな願い[オーケストラバージョン] (アレサ・フランクリン) 7. Out of Time (ローリング・ストーンズ) 8. Out of Time [オーケストラバージョン] (ローリング・ストーンズ) 9. Silence Is Golden (The Tremeloes) 10. Silence Is Golden [アカペラバージョン] (The Tremeloes) リクエスト曲は、3.ウィンカー・ダッソーネさん。4.酋長kobaさん。5.&6.座波ソーメンさん。以上、ありがとうございました。 上記以外は、穴沢選曲でした。1.&2.は、今年とカレンダーが同じ1965年の2月6日付の Cash Box Top 100 より、#2 と #4 の2曲。7.~10.は、座波ソーメンさん持ち込み企画による「原曲とそれをアレンジしたものの聴き比べ」をお届けしました。なお、8.については、7.と同年にクリス・ファーローのためにアレンジしたオーケストラ入りヴァージョンに、ミックジャガーの吹き込んだデモテープが残っていたものを、のちにレコード化したという、若干複雑な経緯のものです。 では、次回もよろしく。天ぷら屋の前にいたミケさん

2021.02.12

閲覧総数 1717

-

3

『カモン・アイリーン』(追記あり)

“Come on Eileen”by Dexys Midnight Runners 1982 ついに登場。『カモン・アイリーン』だぞ。 80年代英国音楽のテーマで、僕にしては珍しく、かなりメジャーな曲の登場だと思っている人も多いだろう。しかし、この『カモン・アイリーン』という曲は、何年に1曲と言ってもいいほどの名曲だ。 ただ、デキシーズ・ミッドナイト・ランナーズの曲がまさかアメリカでヒットするとは思っていなかったので、どんどんチャートを上がって行って、ついにはベストワンになってしまった時は、非常に驚いた。日本でもこれに呼応するようにヒットした。これは83年のこと。 第2次ブリティッシュ・インヴェイジョンと呼ばれるほど英国音楽がアメリカで流行り、翌年にはドイツのネーナが、ドイツ語で歌って1位になってしまったくらいだから、あのころのアメリカは何でもありで、ちょっと面白かったのだ。 ミッドナイト・ランナーズ通算2枚目のアルバム "TOO-RYE-AY" にも収められているこの『カモン・アイリーン』だが、シングル盤とアルバムではイントロに大きな違いがある。 シングルは、バイオリンのソロで、アイルランド民謡の『春の日の花と輝く(原題:Believe Me)』が6小節ほど演奏されたところに、突然バンドの前奏が入る。ビデオクリップもこれと同じだった。それに対して、LP の方はこのバイオリンの『春の日の花と輝く』が入っていないのだ。 これはおそらく、この LP が、曲間にポーズのない手法で編集されていることと関係あるだろう。しかし、実際にアルバムにこのソロが入ったとしてもあまり影響はなさそうで、バージョン違いの真意はわかりません。...が、アルバムにはケヴィン・ローランドがアカペラで歌う『春の日の花と輝く』が、『カモン・アイリーン』のあと、ちゃんとワンコーラス入っているのだ。 このバンドのヴォーカルのケヴィン・ローランドは、かなり奇人・変人を地でいっている人だったようだが、僕がファーストアルバムからずっと気に入っていたのはその声と唱法だ。 独特のしゃくりヴォイスで、たまに変なヴァイブレーションが入って、人によっては気持ち悪いといいそうなその歌い方が、何とも魅力的で、僕の好きな80年代英国男性シンガーのベスト5にはいる。 因みに残りの4人は、ポール・ウェラー、ロディ・フレーム、イアン・マッカロック、テリー・ホール。そのほか、次点が後5人ほどいるが、その話はまたいつか...。 まあ、いずれにしてもいわゆる声のきれいな歌唱力のある人でもなく、かなりくせのあるケヴィン・ローランドのような声の持ち主が、なぜこうも僕らの心を動かすのか、...これはよくわからない。 わからないといえば、このアルバム "TOO-RYE-AY" の日本盤が出たとき、その邦題をみて、僕は思わず天を仰いだものだった。...『女の泪はワザモンだ!!』......、ぎょえ~~と叫んだ声が皆さんにも届いたんではないだろうか。どうしてこういう邦題になったのかは、わからない。 さらに、日本盤のシングルのジャケットが、LP と同じデザインの絵で、ケヴィン・ローランドが膝を抱えて木の塀に寄りかかり、箸のような棒きれを持って土の上をなぞっている所を描いたものだが、何と漫画のような吹き出しがついていて、「マイッタなあ」とか書いてある。 いやあ、これにはホントに参った参った。 さて、この曲の入ったセカンドアルバム "TOO-RYE-AY" では、ファーストアルバムで全面に出ていたホーンセクションに加えて、ヴァイオリンやバンジョーのようなアイリッシュの楽器もフィーチャーした曲が多い。 『カモン・アイリーン』でも、その辺の音作りが冴えに冴えて、彼らが打ち出した独自のスタイルが、確立したことを感じたのだった。 ...が、これが長続きしないのが、ケヴィン・ローランドなのだ。 ファーストからセカンドへの変身ぶりもすごかったが、85年のサードアルバム "Don’t Stand Me Down" ではあのケヴィンが三つ揃いを着て、ネクタイを締め、髪を七三にわけて、すました顔でジャケットに写っていた。 『カモン・アイリーン』のビデオクリップでもおなじみになった、あの汚いオーバーオール姿はどこにもなくなっていたのには、またまたビックリさせられた。 "Don’t Stand Me Down" もなかなかいいアルバムで、名曲もあるが、やはり『カモン・アイリーン』は頂点だったと言わざるを得ない。 ********************** ところで、dexys midnight runners のファーストアルバム "serching for the young soul rebels" は、数あるレコードジャケットの中でも実に素晴らしいので、ぜひ一度見てもらいたい。いまなら楽天仲間の「執事さん」のページのBBSで見ることができるぞ。 URL は、こちら↓↓↓ http://plaza.rakuten.co.jp/deaconblues/bbs/ そして、ついでに8月24日の日記を読んできてください。 http://plaza.rakuten.co.jp/deaconblues/diaryold/20030824/ ミッドナイト・ランナーズの曲、まだまだ他にもいいのがあるから、またいつか書くので、その節はよろしく。 ********************** 今回採り上げたアルバムの "TOO-RYE-AY" っていうのはどういう意味なんでしょう。『カモン・アイリーン』の歌詞の中にも出てきます。やっぱり、ただのかけ声か何かでしょうか。 また、バンド名の最初の DEXYS も、他では見かけないスペルなんです。どなたか、Help me! ...助けて欲しいです。 **********************追記:今検索で次のようなサイトを見つけてきました。 http://dexys1.tripod.com/dexys/index.html なんと、デキシーズ・ミッドナイト・ランナーズが活動を再開したのです。もちろん今回もメンバーはがらりと変わっているのですが、ライブスケジュールも載っていて、だいぶ精力的にやるようです。 普通バンドの再結成とかにはあまり関心がないのですが、ケヴィン・ローランドは何をやらかすかわからないという期待感があります。ちょっと聴いてみたいですね。

2003.10.07

閲覧総数 2383

-

4

『ごめんネ…ジロー』作曲家:津野陽二 / パスタもあるでよ

“私を愛して (Car Tu T’en Vas)” by 奥村チヨ 1965 (Original by Sylvie Vartan) 2月18日の “穴沢ジョージの Good Old Music” にお届けした曲は、次の通りです。 1. Time Is on My Side (Irma Thomas) 2. Love (John Lennon) 3. バラ色の人生 (ルイ・アームストロング) 4. Sunday Morning (The Velvet Underground & Nico) 5. オー・ソレ・ミオ (ブルーノ・ヴェントリーニ) 6. 懐かしのチョコレート・コマソン [グリコ・アーモンドチョコレートの歌] [不二家パラソルチョコレート] [明治マーブルチョコレート] [チョコレートは明治] [森永エールチョコレート] 7. ごめんネ…ジロー 8. 私を愛して (奥村チヨ) 9. Green Tambourine (The Lemon Pipers) 10. 雨に消えた初恋 (カウシルズ) 1.2.7.&8.は、この日が誕生日のアーティストにちなんで。1.アーマ・トーマス。2.小野洋子。7.&8.奥村チヨ。Happy Birthday ! 3.~5.は、リクエスト曲。3.座波ソーメンさん。 4.糸満ろまんさん。5.大度のブッチーさん。 9.&10.は、藤村俊二さんを追悼して。ちょうど上京した頃、ビートポップスでよく聴いた曲。 以上。また聴いてくださいね。 ********** ミュージックライフ1965年3月号の記事に「和製バルタン誕生!」の見出しで紹介されていたのが、奥山チヨ。無論、「奥山」は誤りで、本文では奥村チヨになっていますが。 奥村チヨが歌う『私を愛して』の日本語ヴァージョンを初めて耳にした時、歌の上手さと声の素晴らしさに、まだ中学3年生だった僕が魅了されたのは当然でした。そしてこの写真の美しいお姉さんは、弘田三枝子、梓みちよを押しのけて、僕の中でナンバーワンの日本人女性歌手となったのでした。短期間でしたが。その後日本人歌手に興味が失せてしまったので。 しばらくして、『ごめんネ…ジロー』がヒット。最初に感じたのが、なんて良い曲なんだろう。言葉とメロディーが実にマッチしていて、一度で覚えてしまう歌い出し。 日本の歌でこういう感じを受けたのは久しぶりだった。中村八大や宮川泰の曲を初めて聴いた時以来だったなあ。 ・・・などと思い出しているうちに、そういえば『ごめんネ…ジロー』を作曲したのってどういう人なんだ。・・・津野陽二かあ。 とりあえず、うちにある奥村チヨの CD の何曲かを書いているのはわかった。 おっと、『私を愛して』の編曲もそうなのか。 他では名前を見たことがなかったので、ちょっとネットに頼ってみたところ、なるほどそうなのか。 大阪のガーシュウィンなのか。関西のコマソンを随分書いていたんだね。世代的には浪速のモーツァルト、キダタローと同じくらいかしらね。やってることも近いし、二人とも現役っていうのはすごい。若い人には、津野米咲 (つのまいさ) の祖父。 YouTube には大変興味深い2本がありました。津野さんご本人がアップしています。CM3曲目のルックチョコレートは、よく覚えています。他は知らないなあ。信州には民放のテレビ局が一つしかなかった時代だからね。 奥村チヨ・あまり知られていない CM3曲 奥村チヨ 小野薬品リキホルモ 奥村チヨも結局は歌謡曲路線に乗り換えて、いろいろヒット曲もあったようだけど、僕の中ではデビュー曲の『私を愛して』と『ごめんネ…ジロー』の2曲が最高地点でしたね。 そういえば、『ごめんネ…ジロー』みたいに、呼びかけの言葉の後に名前を呼ぶっていうタイトルの曲で、歌い出しも同じっていう曲はあまり思いつかないなあ。 『こんにちは、赤ちゃん』がちょっと似てるかな。ビートルズだと、“Hey, Jude”、ジミヘンだと “Hey, Joe” か。どっちも「ヘイ」ですね。 その意味でも、「ごめんね」と「ジロー」の組み合わせの妙も含めて、この曲はなかなか大したもんだなあ。よく思いついたね。特に「ジロー」・・・。 ひょっとすると、和製バルタン、フランスで勝負するために、フランス語にもある「ジロー」を考えたのかなあ。ほら、イベット・ジロー (Yvette Giraud) とか。あ、これは苗字か。 などと、いろいろ考えているうちに夜は更けてゆきます。 久しぶりにお昼に作ったパスタです。 ハンダマときのことベーコンのパスタです。味付けは、結果和風でした。

2017.02.22

閲覧総数 857

-

5

モッカー VOL.1『モッズとロッカーズ』

今日からしばらくは「モッズ」のことを中心に、4話連続で書いてゆこうと思う。既に40年近い月日がたつのだが、このきわめてイギリス的とも言うべき若者文化は、掘り下げてみるとかなり興味深い。1. Brighton (ブライトン) ロンドンから南へ下り、海岸に突き当たると、そこはブライトンの町だ。この観光都市でもあるきれいな海沿いの町で、1964年の5月18日2つの対立する若者のグループが衝突し、双方に逮捕者やけが人の出る事件になった。 この2つのグループは、“Mods(モッズ)”と“Rockers(ロッカーズ)”と呼ばれ、この時の模様が79年製作のイギリス映画“Quadrophenia(さらば青春の光)”でかなり克明に再現されている。 64年当時、この事件が日本でどのくらい話題になったものか、全く僕の記憶にはないが、おそらくほとんど取り上げられなかったと思う。もしかすると海外ニュースぐらいにはなったかもしれない。したがって、この対立する2つのグループのことと、その抗争について僕らが知るのは、結局映画(さらば青春の光)が初めてだった。 この映画にはスティングやトーヤが出演していたりして、そのあたりも見所だが、何と言ってもしっかりとした時代考証と、映像や音楽の細部にわたるこだわりが素晴らしい。したがって、エンターテインメントとしても貴重な資料としても楽しめるものに仕上がっていて、飽きが来ない。2. We Are Mods (俺たちはモッズだ) モッズは既成の価値観から離脱しようという労働者階級の若者の「新興勢力」だったから、それまでの典型的な若者の反抗的グループ (=ロッカーズ) とは一線を画して、その違いを鮮明にする必要があった。 50年代を連想させる、いかにも古いロッカーズの連中は、革ジャンを着て BSA やトライアンフのオートバイに乗る。彼らが聴くのはプレスリーやジーン・ビンセントのロックンロールだ。 これに対抗してモッズが選んだのは、比較的ファッショナブルな服装とイタリア製スクーターだった。音楽もスカやモータウンなどの R&B、そして自分たちの気持ちを代弁するような新しい地元ロンドンの若者のバンドだった。たとえば The Who や Kinks、 The Small Faces はその代表格で、他にもゾロゾロ新しいバンドが生まれてきた。3. モッズ日米に上陸 1964年から65年にかけて、ビートルズを初めとするイギリスのバンドが、主としてアメリカ経由で、続々日本に紹介された。この頃の彼らの服装は、ほとんどがモッズのものか、それに近いものと言ってよい。音は必ずしもモッズの若者たちに支持されたものばかりではないから、要するに当時のファッションを、モッズがリードしていた証だろうと思う。 「モッズ」という言葉を音楽雑誌の記事か何かで初めて目にしたのは、1965年から66年頃だったと思う。それは、当時としてはかなり奇抜な色使いや模様が特色のファッションを身につけた、髪の長めの若者たちで、今から考えればちょうど64年の頃のモッズが徐々にヒッピーに移行する頃だったのだ。 で、この時期のモッズをモッズと認識する場合もあるのは事実のようだ。僕も、映画で知るまでは、モッズといえばまずピーコック革命前夜のようなきれいな色使いの男性ファッションと、ミニスカートをはいたツイギー(Twiggy) のようなヘアスタイルの女の子を思い浮かべていた。 同時期、アメリカでもイギリスの音に触発されて、バーズ(The Byrds) が出てきた。彼らは12弦ギターを使って、独自の境地を開いたようにも思えたが、つまりはリバプールサウンドのアメリカ版だった。そして、服装もかなりモッズ風であった。 つまり66年頃には、モッズは徐々に姿を変えながら、世界の流れになっていったのだ。4. ネオ・モッズとブリティッシュ・スカ その後、60年代後半には、モッズはヒッピーへと発展してゆき、いつか忘れられた存在になってしまうのだが、10年ほど経った70年代後半に突然復活する。パンクの登場の時期とほぼ同じ頃ということになるが、The Who や Kinks を思わせる The Jam は、音も服装もかなりモッズを意識したものだった。 同時期、コベントリー周辺では、スペシャルズを中心に 2TONE レーベルのスカ・バンドがいくつも登場するが、彼らのファッションはまさに1964年のモッズそのものであった。これは64年当時のモッズがスカ(オリジナル・スカだと思う)を聴いていたことに起因するのだろう。 この70年代終わり頃から80年代の初めにかけての、二つのムーブメントと映画がきっかけとなり、モッズが新たな形で若者の一人種として確立したと言って良いかもしれない。我が国でも、いろんな装飾を付けたスクーターに乗るグループを時々見かけたが、乗っているのはほとんどランブレッタではなくベスパだったのは仕方のないところだ。この時代にはもうランブレッタは製造していなかったのだから。 ********************** 今日は主にモッズの歴史の概要を、映画『さらば青春の光』と pgloveさんが紹介してくれた BBC-1 のサイトの記事を参考にして書いてみた。 今回、ほかにもあちこちのホームページを拝見させてもらったが、相当いい加減なものも多いので注意した方がいい。特に時代。このようなことを書くのには、結構年代や時代に対する認識がなければならないと思うのだが、そのあたりが甘いものが多い。 僕の場合も、自分が体験したことを中心にそこから話を広げてゆくので、思い込みで書いてしまうことが多いことを反省しつつ、本日はこの辺で...。 次回はファッションに的を絞って書こうかしら。

2003.06.25

閲覧総数 905

-

6

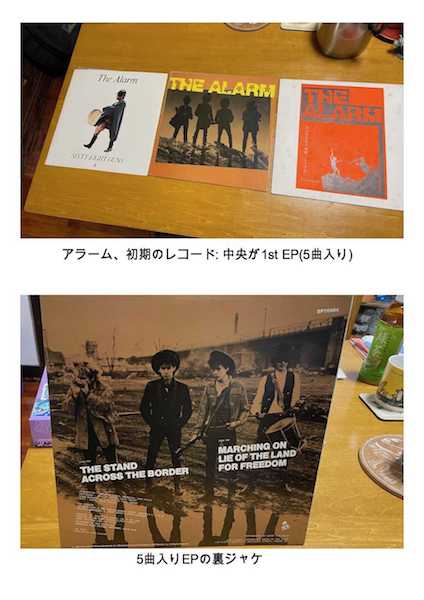

追悼:マイク・ピータース~アラーム(The Alarm)でも聴こうか

“68 Guns” by The Alarm 1983 少し前のことですが、アラーム (The Alarm) のマイク・ピータースくんが先月(4/29)亡くなりました。まだ66歳という若さで、残念です。ご冥福をお祈りします。 このことはリスナーの尻焼原人さんに教えてもらうまで知らずにいました。改めまして、尻焼原人さん、教えていただきありがとうございました。5/10のラジオでは、マイク・ピータース追悼で2曲かけました。 1984年、初来日は渋谷公会堂で、ずいぶん前の席で見ることができたのは良い思い出です。 誠実さの塊のようなマイクくんは、きっと天国から今の世界を嘆きつつ見下ろしながら、それでもきっと明るい未来をつかみ取れよと、若者たちに訴えかけているに違いありません。 アラームのことをこちらのブログで書いたのはずいぶん以前のことですが、当時はいろんな人が反応してくれていて、コメント欄も面白いので、時間がある人には読んでもらえると嬉しいです。 アラーム『68 Guns』(2004.1.9の日記) (続) アラーム『68 Guns』(2004.1.10の日記) 因みにネットで検索してみたら、 myanmartaroさんのThe Alarm [ウェールズのU2]というものすごく詳しいアラームの記事を見つけました。 その中でエコーズに触れているところがあり、僕が上記の「(続) アラーム『68Guns』」で書いた文章が引用されていますよ。野音で目撃した事実なので問題はないですが、20年以上前に書いたものがこんな形で読まれることもあるわけだから、光栄なことではありますけど、日記やブログを書くのも慎重にしないといけませんね。 “68 Guns” by The Alarm 1983 アラームのレコードはなぜか売らずに手元にある。全部で8枚ぐらいかしら。 Tシャツも数枚持っていますよ。↓そのうちの1枚。 ********** 5月10日放送の「穴沢ジョージの “Good Old Music”」のオンエア曲です。1. Donna Donna (Donovan) 2. Marching On 3. 68 Guns (以上, The Alarm) 4. It Was a Very Good Year (Modern Folk Quartet) 5. Unable Sera di Tokyo (Milva) 6. Pretty World (Sergio Mendes & Brazil 66) 7. Those Were the Days (The Limeliters) 8. Gimme Some Lovin’ (The Spencer Davis Group) 9. Sunday Bloody Sunday (U2) リクエスト曲は、4.カルロス・イノウエさん。5.酋長Kobaさん。6.尻焼原人さん。以上、ありがとうございました。 上記以外は穴沢選曲です。1.はこの日がドノヴァンの誕生日(1946.5.10生,79歳)で。2.&3.は4/29に亡くなったアラームのマイク・ピータースくんを偲んで。7. 「今月の歌」英語版のオリジナルはこれと言われている。8.はこの日がデイヴ・メイスンの誕生日(1946.5.10生,79歳)で。9.はこの日がU2のボノの誕生日(1960.5.10生,65歳)で。 以上。次回もよろしくお願いします。

2025.05.16

閲覧総数 284

-

7

『レッツ・メイク・ア・メモリー』

“Let’s Make a Memory”by Cliff Richard 1962 今日 (10月14日) は、クリフ・リチャードの誕生日なので、久しぶりに僕の中学時代にヒットした彼の曲を聴いてみました。 とても懐かしい曲ですが、歌詞をじっくり読んで聴いたのは今回初めてでした。クリフ・リチャードのとても聞きやすい英語で、何となくわかっていたつもりでしたが、正確に聞き取れていなかったところも3カ所ほどありましたので、いい機会でした。 なにしろ“Let’s Make a Memory (直訳:思い出を作ろう)”というタイトルなので、だいたい想像が付くと思いますが、特にどうということもない「♪夜が明ける前に思い出を作ろう」というような単純な内容の曲ですから、まあ気楽なもんですが、一つだけやっぱりサビにはどうしても惹かれてしまいます。 ♪ A memory of こんな思い出を (One) One kiss warm and tender 暖かくやさしい一度のキス (Two) Two lips in sweet surrender そっと身を任せるその唇 (Three) Three chosen words of love 選ばれた三語の愛の言葉 (Four) Four thousand stars above 頭上には四千の星 かっこ内の数は、女声コーラスで「ワン」から「フォー」まで、ただ叫ぶだけなんですが、それに続く言葉の並べ方が楽しいです。陳腐だと笑われても仕方ないですけど。 "two lips" は「上下二枚の唇」のことですが、まさかそんな訳し方もできず、どうしても「二」という数が入れられませんでした。 「三語の愛の言葉」は言うまでもなく、"I love you." ですよね。あ、...言ってしまいましたが。 最後に「見上げれば星が4000個も輝いている!」んですから、感激ですよ。でもどうやって数えたんでしょう...、なんて思った人はいませんよね。 思えば、歌い出しの "Let’s make a memory" と、サビの "One"~"Four" のかけ声だけは大声で歌ったものですが、このヒット曲も、売れたのは実は日本だけだったようで、本国イギリスではシングルカットされていません。UK Yahoo で検索しても歌詞が見あたらないのも無理はないでしょう。 ところが、この日本でシングルカットされた "Let’s Make a Memory" のレコードが、なんと!49ポンド18ペンスで売られていました。確かに珍しいでしょうが、ちょっと高いんでは...、などと思うのは僕だけでしょうか。まあ、完全にコレクターズ・アイテムなんですね、イギリスでも。 ********************** さて皆さん、クリフ・リチャードですが、何歳になったと思いますか。 ヒント:なし。 (文中訳:穴沢)

2003.10.14

閲覧総数 800

-

8

『ロンドンデリーの歌』&『ダニー・ボーイ』

“Danny Boy”by Sinead O'Connor 1997 『ダニー・ボーイ』について、僕は長年誤解をしていました。まずはそのあたりのことから……。1.『ロンドンデリーの歌』が先だった いや、『ロンドンデリーの歌 (The Londonderry Air)』が先というのは間違っていませんがね。 小学生になった頃かそれ以前だったか記憶にはないですが、僕は物心ついた頃から『ロンドンデリーの歌』を知っていました。しかし、当時すでに『ダニー・ボーイ』という歌は存在していたということを、知らなかったんです。 『庭の千草』や『アンニー・ローリー』のようなアイルランド民謡は、『故郷の空』や『蛍の光』のようなスコットランド民謡同様、明治以降の日本で、女学生を中心に盛んに日本語で歌われていたのはご存じですよね。僕らの子供の頃も、まだ母親などはこの辺の歌をよく口ずさんでいましたよ。2.『ダニー・ボーイ』登場 しかし、1960年代に入った頃、ハリー・ベラフォンテの『ダニー・ボーイ』が、『バナナボート・ソング』で売れた勢いからか、結構流行ったんですよね。 その後、2~3年の間に、サム・テーラーのテナーサックスや、スリー・ファンキーズを抜けた高橋元太郎の歌で、ヒットチャートに入ったのは記憶しています。 このころには僕は詞の意味も知らないまま、「歌曲の世界で有名だった『ロンドンデリーの歌』を下敷きにした『ダニー・ボーイ』が、ポップスの世界でも売れたんだ」と思うようになっていました。「その後様々な歌手がカヴァーして、文字通りスタンダードナンバーとなった」と勝手に考えていたのは大間違いでした。3. すでにスタンダード・ナンバーだった "Danny Boy: In Sunshine or In Shadow" という PBS 制作のテレビ番組を数年前にスカパーで見た日から、僕の『ダニー・ボーイ』に対する偏見と誤解は一掃され、新たな目でこの歌を一から見直すことになったんです。 様々なミュージシャンによる印象的な歌と演奏をちりばめながら、そのミュージシャンや各界の人々へのインタビュー、および音楽評論家や学者の解説で構成された1時間もののこの番組は、昨今我が国でも流行の、どの「歌のルーツを探る番組」より遙かに興味深いものでした。たった1時間なのに、その中身の濃さは相当なものです。 これをビデオ録画して何度も見ました。ただし、字幕および吹き替えなしの英語放送なので、かなり苦労を伴いましましたがね。ほら、ずいぶん前のことですが、ポーグスのクリスマスソングの日記の一番最後で、ちょっとこの番組のことを書いたことがありますよ。 その中で、『ロンドンデリーの歌』に現在の『ダニー・ボーイ』の詞がついたのが、1913年のことだと知ったのです。作詞者はフレデリック・エドワード・ウェザリー(Frederic Edward Weatherly)でした。 続きはまた今度ね。 ********************** ところで、"Danny Boy: In Sunshine or In Shadow" の中では、様々な人たちが『ダニー・ボーイ』を歌ったり演奏したりしていますが、僕らにもおなじみの人たちを挙げてみますと、次のようになります。 シニード・オコナー シェーン・マッガワン マリアンヌ・フェイスフル エリック・クラプトン さて、みなさんはこの中でどれを一番聴いてみたいですか。 あるいは聴いたことのある人は、どれが一番良かったでしょうか。「コメントを書く」をクリックして、教えてくださいね。

2005.06.22

閲覧総数 300

-

9

セルメンの『君に夢中』

“Goin' out of My Head”by Sergio Mendes & Brazil 66 1966Original: Little Anthony & the Imperials 1964 今日は朝からセルメンです。 セルメンですよ。セルメン。 え?…顔洗って出直して来たのかって? ……ひょっとして、センメン(洗面)と間違えた? あれれ、英語だと思った人もいるの? Sell Men「男を売る」とか、「面を売る」すなわち「顔を売る」とか。 セルジオ・メンデスとブラジル'66 というグループがいたでしょ。長いから略して、セルメン。 モームスとか、ミスチルとかみたいにね。 そうそう、正確にはセルメンは、セルジオ・メンデスさんのことで、セルジオ・メンデスとブラジル'66 の親分さん(越後さんと同じ名前ですね)。元々はジャズピアニストだよね。だから、バンドはブラジル'66 (読み方は "ブラジル六十六") と呼ぶ人も多かったですね。 あれ?もしかして、セルメンって、こういう省略の仕方で呼ばれた最初の人たちかもしれないなあ。 サイモンとガーファンクルだって、サイガーなんて呼ばなかったし。 あ、いたいた。……パラキン。僕の日記ではおなじみですね。ダニー飯田とパラダイスキング。 あ、もっと前の人がいた。……エノケン。榎本健一ね。 元祖はこのあたりでしょうかね。 でも、外国のバンドではこの人たちが元祖かなあ。 他にどんな省略バンド(やミュージシャン)あったっけ。皆さんに訊いてみたいです。 さて、セルジオ・メンデスとブラジル'66 (以下セルメン) ですが、ボサノバ好きの皆さんには、きっとこの人たちを評価しない人が多いんじゃないかしら。カヴァーモノ中心で、口当たりがよいから、玄人受けはしないでしょう。そういえば、同じ A&M のカーペンターズも、ジャンルは違うけれど、似たような存在だったかもしれませんね。 とくに、今はいろんな昔の音源や、土着的ブラジル音楽が簡単に手に入って、冷静に比較検討ができたりするから、余計にこの手のものは評価が下がる傾向にありそうな気もしますが、どうでしょう。 でも、僕らには、この曲『君に夢中』がはいったデビューアルバムが出た頃には、新鮮で大人っぽくて、ものすごくかっこいいサウンドに聞こえたもんです。 とくにこの『君に夢中』は、初めて聴いたときに、心にも頭にも響いて、抜けなくなってしまった曲です。 セルメンさんはさすがにピアニストだけあって、このバンドではかなりピアノが全面に出てきますが、決してイヤミなところがなく、この曲でもイントロと間奏のピアノが実にいいです。 イントロのフェイドイン気味のピアノソロは、シンプルなリズムを刻むだけのものなのに、これが効果的ですね。だんだん盛り上げていきなりブレイクして、何が始まるんだ?と思わせておいて、そっとささやくようにはいる女声ボーカル。 全体にこの人たちの強弱は極端で、ちょっとやりすぎじゃないのと思われる曲もあるんですが、この曲ではそれがかっこよく決まっていて、ついうっとりする箇所がこのイントロ以外にもまだある。 特に、サビでの、あの繰り返しのあとにおとずれるこの曲の最大の盛り上がりポイントですね。 たいていの他の曲同様、この曲も女性二人のユニゾンボーカルで進んで行って、ここから男性バックボーカルも入り、一番ボリュームも増すんですが、……♪ Goin' out of my head over you Out of my head over you Out of my head day and night Night and day and night Wrong or right I must think of a way Into your heart There's no reason why My being shy Should keep us apart この "♪ I must think of a way~" ですよ。 一瞬ここだけバックが抜けて、女性一人だけのボーカルで、しかもシャウトしてね。そのシャウトもふつうにシャウトするんじゃなくって、若干ためらいがちにふるえるような声でシャウトするのね。そのあとは徐々にささやきに変わってゆく。 ここでしびれなきゃ、どこでしびれるってえくらいのもんで、こういうことって、そうそうあるもんじゃない。 同じことをもう一度エンディング近くにやるんだけど、その時はまた歌い方が違うんだよね。シャウトを押さえ気味にしているんです。 "♪ a way~" のところでかかっていたバイブレーションもかけないでね。 だから余計に最初の "♪ I must think of a way~" が印象的です。 こういうのって、アレンジの勝利って言うんでしょうか。 でも、そのアレンジに見事に答える歌唱力と演奏技術に、ただただ脱帽ですね。 けだるさと明るさ、危うさと力強さを、同時に備え、まさにセルメンの真骨頂です。 今でも十代の頃聴いたときと同じ感動を与えてくれる曲に感謝です。

2005.01.31

閲覧総数 170

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- 嵐ライブ2026生配信を見逃さないため…

- (2025-11-23 20:15:02)

-

-

-

- ライブ・コンサート

- WurtSのライブに行った WurtS CONCE…

- (2025-11-25 21:43:48)

-

-

-

- 今日聴いた音楽

- ☆乃木坂46♪久保史緒里、自宅での写真…

- (2025-11-26 12:59:33)

-