PR

X

Category

カテゴリー未分類

(0)江戸切絵図歩きめぐり

(96)帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録

(39)東日本支線の旅

(42)西日本支線の旅

(17)島歩きの旅

(13)その他

(85)(完結)東海自然歩道

(52)(完結)四国遍路

(77)(完結)首都圏自然歩道

(35)(完結)東北一周徒歩旅行

(89)(完結)関東外周山つなぎの旅

(148)(完結)中国一周徒歩旅行

(57)(完結)南関東低山つなぎの旅

(61)(完結)支線の旅

(39)(完結)北陸縦断徒歩旅行

(50)(完結)北海道一周徒歩旅行

(77)(完結)九州一周徒歩旅行

(49)(完結)周遊の旅(ルート1)

(44)(完結)東北周遊徒歩旅行

(28)(完結)東京歩きめぐり

(256)(完結)学生時代のスペインの旅

(43)(完結)学生時代の中南米の旅

(85)(完結)学生時代の中東の旅

(51)(完結)帆船模型 PEGASUS 製作記録

(29)(完結)帆船模型 BADGER 製作記録

(16)(完結)帆船模型 BOUNTY 製作記録

(19)(完結)帆船模型 CHARLES YACHT 製作記録

(8)(完結)帆船模型 PANDORA 製作記録

(35)(完結)帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録

(40)徒歩旅行の地図

(8)Keyword Search

▼キーワード検索

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

Comments

Calendar

カテゴリ: 江戸切絵図歩きめぐり

2025年08月23日(土)曇時々晴

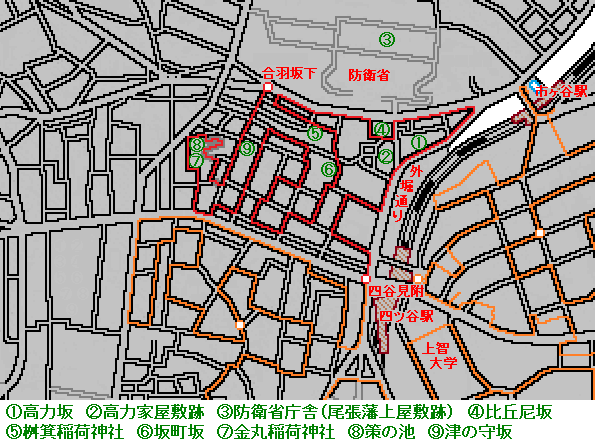

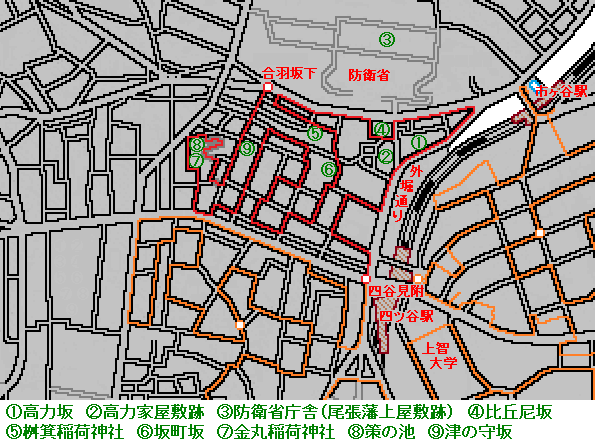

東京は今日で6日連続の猛暑日である。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区四谷本塩町・市谷木村町・四谷坂町・四谷三栄町・荒木町に当たる地区。07:25 四谷見附交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第89回 】を歩き始める。

外堀通りの「高力(こうりき)坂」を下る。坂上の幕臣高力家の屋敷に高力松という有名な松があり、坂名はこの松に由来する。高力家は家禄3000石の旗本。切絵図には「高力主税助(ちからのすけ)」とある。

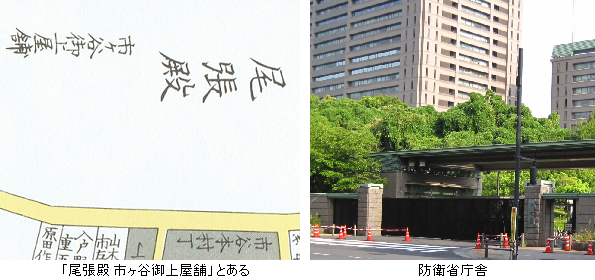

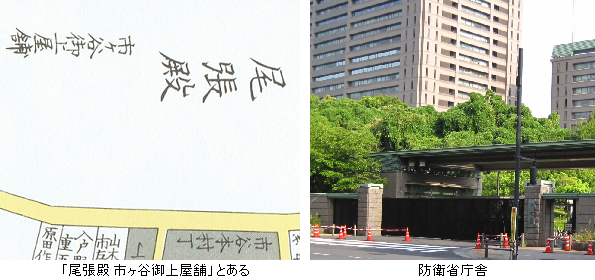

切絵図に「尾張殿 市ヶ谷御上屋舗」とあるのが、尾張藩徳川家(61.95万石 御三家)上屋敷。慶長12年(1607年)徳川家康の九男義直が入封、尾張藩が成立した。明治4年(1871年)広大な上屋敷跡地は兵部省が接収、陸軍用地となった。現在は防衛省の庁舎が置かれている。

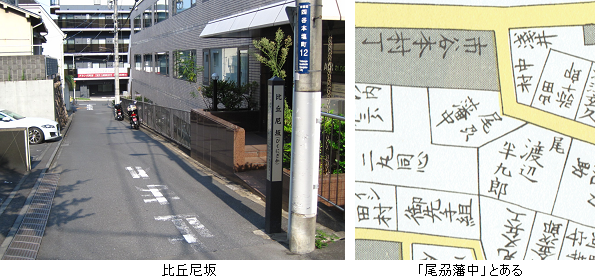

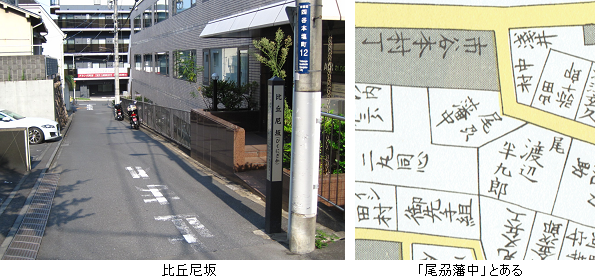

「比丘尼(びくに)坂」を下る。かつて坂の近くに尾張家の別邸があり、そこに剃髪した老女がいたことに、坂名は由来するという。藩主の代替わりに伴い失職した御殿女中は比丘尼と呼ばれた。切絵図の坂下に「尾刕(州の異字体)藩中」とあるのが、これがその別邸かも知れない。

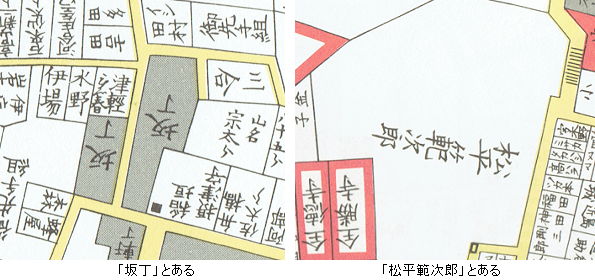

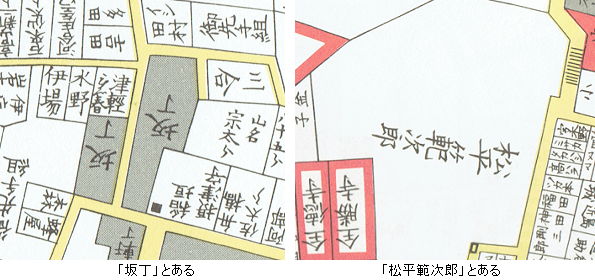

「桝箕(ますみ)稲荷神社」を訪れる。元和年間(1615~24年)坂町の鎮守として創建。当初は真須美稲荷という社名だったと伝わる。「坂町坂」を上る。切絵図に「坂丁(町)」とあるが、坂名はない。町名(四谷坂町)に因んで坂町坂と呼ばれるようになったのは、明治時代になってから。

切絵図に「松平範次郎」とあるのは、美濃国高須藩松平家(3万石 親藩)の上屋敷。元禄13年(1700年)尾張藩2代藩主徳川光友の次男松平義行が入封、尾張藩の支藩として高須藩は成立した。切絵図の松平範次郎は、10代藩主義建(よしたつ)の通称。

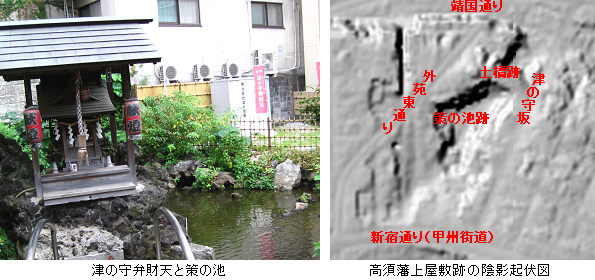

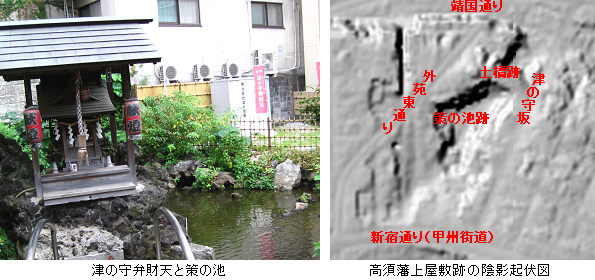

高須藩上屋敷の中央部分は谷になっていて、流れの出口に土橋を築いて堰き止めることにより、「策(むち)の池」という大池を擁する回遊式庭園が造られた。明治維新後、跡地は松平子爵邸を経て、料亭や茶屋が建ち並ぶ花街に変貌した。

現在、策の池は埋め立てられて小さな池になってしまった。畔に「津の守(つのかみ)弁財天」を祀っている。高須藩上屋敷の邸内社を起源とする「金丸稲荷神社」を訪れる。玉垣に刻まれた寄進者に「四谷三業組合」「料亭 にしき美」「芸妓屋 竹春」などとあり、花街の名残りが見られる。

四谷見附交差点 → 合羽坂下交差点 : 5.3 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 332.6 km )

東京は今日で6日連続の猛暑日である。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区四谷本塩町・市谷木村町・四谷坂町・四谷三栄町・荒木町に当たる地区。07:25 四谷見附交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第89回 】を歩き始める。

外堀通りの「高力(こうりき)坂」を下る。坂上の幕臣高力家の屋敷に高力松という有名な松があり、坂名はこの松に由来する。高力家は家禄3000石の旗本。切絵図には「高力主税助(ちからのすけ)」とある。

切絵図に「尾張殿 市ヶ谷御上屋舗」とあるのが、尾張藩徳川家(61.95万石 御三家)上屋敷。慶長12年(1607年)徳川家康の九男義直が入封、尾張藩が成立した。明治4年(1871年)広大な上屋敷跡地は兵部省が接収、陸軍用地となった。現在は防衛省の庁舎が置かれている。

「比丘尼(びくに)坂」を下る。かつて坂の近くに尾張家の別邸があり、そこに剃髪した老女がいたことに、坂名は由来するという。藩主の代替わりに伴い失職した御殿女中は比丘尼と呼ばれた。切絵図の坂下に「尾刕(州の異字体)藩中」とあるのが、これがその別邸かも知れない。

「桝箕(ますみ)稲荷神社」を訪れる。元和年間(1615~24年)坂町の鎮守として創建。当初は真須美稲荷という社名だったと伝わる。「坂町坂」を上る。切絵図に「坂丁(町)」とあるが、坂名はない。町名(四谷坂町)に因んで坂町坂と呼ばれるようになったのは、明治時代になってから。

切絵図に「松平範次郎」とあるのは、美濃国高須藩松平家(3万石 親藩)の上屋敷。元禄13年(1700年)尾張藩2代藩主徳川光友の次男松平義行が入封、尾張藩の支藩として高須藩は成立した。切絵図の松平範次郎は、10代藩主義建(よしたつ)の通称。

高須藩上屋敷の中央部分は谷になっていて、流れの出口に土橋を築いて堰き止めることにより、「策(むち)の池」という大池を擁する回遊式庭園が造られた。明治維新後、跡地は松平子爵邸を経て、料亭や茶屋が建ち並ぶ花街に変貌した。

現在、策の池は埋め立てられて小さな池になってしまった。畔に「津の守(つのかみ)弁財天」を祀っている。高須藩上屋敷の邸内社を起源とする「金丸稲荷神社」を訪れる。玉垣に刻まれた寄進者に「四谷三業組合」「料亭 にしき美」「芸妓屋 竹春」などとあり、花街の名残りが見られる。

四谷見附交差点 → 合羽坂下交差点 : 5.3 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 332.6 km )

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[江戸切絵図歩きめぐり] カテゴリの最新記事

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 … 2025.11.15

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 … 2025.10.25

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 … 2025.10.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.