PR

X

Category

カテゴリー未分類

(0)江戸切絵図歩きめぐり

(96)帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録

(39)東日本支線の旅

(42)西日本支線の旅

(17)島歩きの旅

(13)その他

(85)(完結)東海自然歩道

(52)(完結)四国遍路

(77)(完結)首都圏自然歩道

(35)(完結)東北一周徒歩旅行

(89)(完結)関東外周山つなぎの旅

(148)(完結)中国一周徒歩旅行

(57)(完結)南関東低山つなぎの旅

(61)(完結)支線の旅

(39)(完結)北陸縦断徒歩旅行

(50)(完結)北海道一周徒歩旅行

(77)(完結)九州一周徒歩旅行

(49)(完結)周遊の旅(ルート1)

(44)(完結)東北周遊徒歩旅行

(28)(完結)東京歩きめぐり

(256)(完結)学生時代のスペインの旅

(43)(完結)学生時代の中南米の旅

(85)(完結)学生時代の中東の旅

(51)(完結)帆船模型 PEGASUS 製作記録

(29)(完結)帆船模型 BADGER 製作記録

(16)(完結)帆船模型 BOUNTY 製作記録

(19)(完結)帆船模型 CHARLES YACHT 製作記録

(8)(完結)帆船模型 PANDORA 製作記録

(35)(完結)帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録

(40)徒歩旅行の地図

(8)Keyword Search

▼キーワード検索

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

Comments

Calendar

カテゴリ: 江戸切絵図歩きめぐり

2025年09月13日(土)曇一時小雨

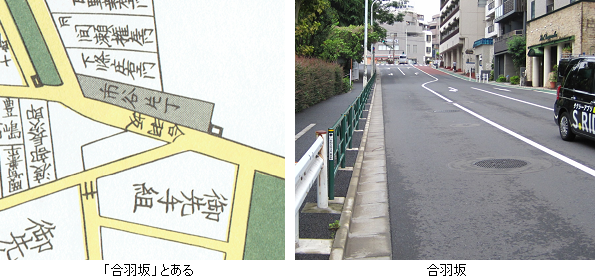

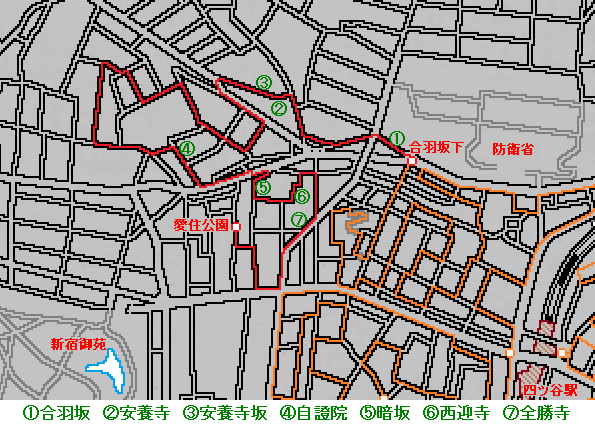

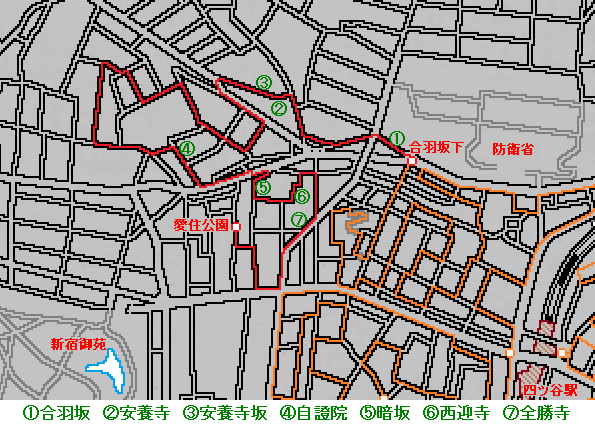

曇り空なので、暑さはしのげる。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区片町・住吉町・市谷台町・富久町・舟町・愛住町に当たる地区。07:40 合羽坂下交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第90回 】を歩き始める。

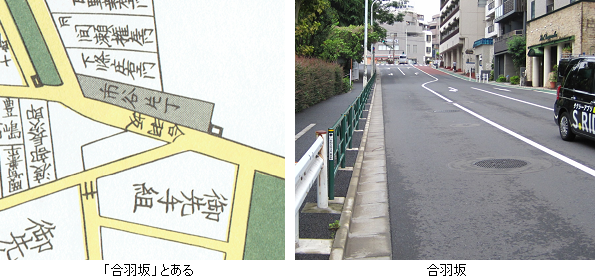

片町・住吉町・市谷台町・富久町。切絵図にある「合羽(かっぱ)坂」を上る。かつてこの辺りは湿地で、坂下に池があり、大雨が降るとカワウソが現れることがあったという。これを周辺の住民が河童と勘違いしたことに、坂名は由来する。河童が転じて合羽になった。

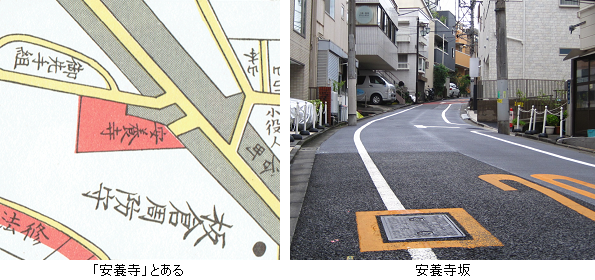

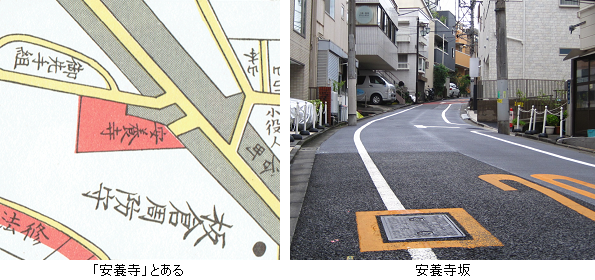

切絵図に「安養寺」とある。その北側の「安養寺坂」を上る。安養寺は天正2年(1574年)創建。市谷佐内町富士見坂辺りにあったが、明暦2年(1656年)尾張藩上屋敷の囲い込みにより寺地明け渡しとなり、現在地へ移転した。

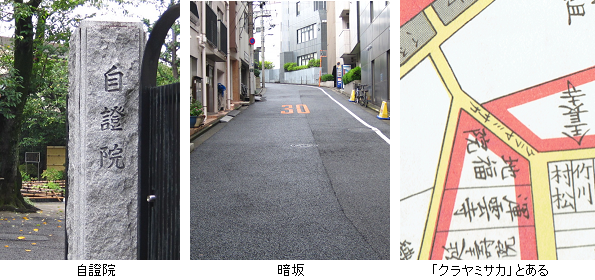

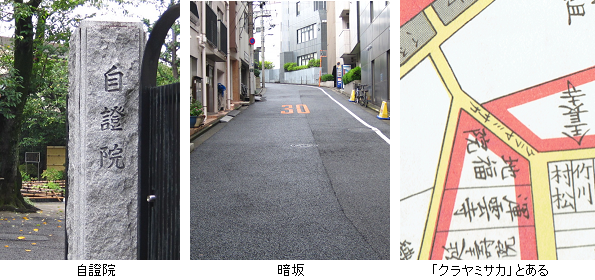

「自證院」を訪れる。寛永17年(1640年)尾張藩2代藩主徳川光友の正室千代姫の生母お振りの方を供養するため創建された。寛政12年(1800年)尾張藩から堂宇の寄進があり、使われたヒノキに節目が多かったことから「ふし寺」「瘤(こぶ)寺」とも呼ばれるようになった。切絵図には「自證院 俗ニ コブ寺ト云」とある。

舟町・愛住町。「暗(くらやみ)坂」を上る。坂の左右に樹木が繁って暗かったことに、坂名は由来する。切絵図には「クラヤミサカ」とある。切絵図にある「西迎寺(さいこうじ)」を訪れる。延徳2年(1490年)太田道灌の菩提を弔うため江戸城紅葉山に創建。寛永年間(1624~44年)江戸城拡張工事に伴い現在地に移転した。

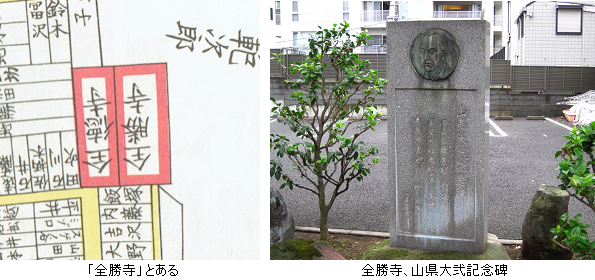

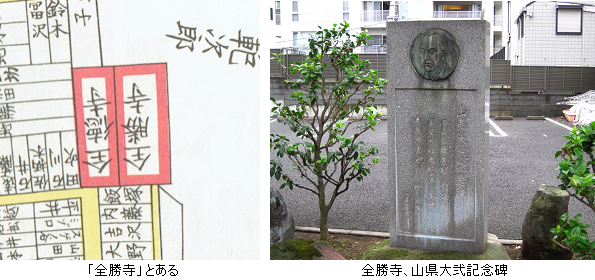

西迎寺境内の「阿弥陀如来坐像」は、元禄7年(1694年)造立の青銅製。像高が237cm 、台座高が135cm ある。梵鐘は貞享3年(1686年)鋳造の銅製、総高150cm 。切絵図にある「全勝寺」を訪れる。天正6年(1578年)麹町に創建。元和5年(1619年)現在地に移転した。

全勝寺には江戸時代中期の尊王思想家である山県大弐の墓所と記念碑がある。著書で尊王論を説いたり幕政批判を行ったりしたため捕えられ、明和4年(1767年)伝馬町の獄舎で刑死した。08:35 愛住公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第90回 】はここで終わり。

合羽坂下交差点 → 愛住公園 : 4.2 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 336.8 km )

曇り空なので、暑さはしのげる。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区片町・住吉町・市谷台町・富久町・舟町・愛住町に当たる地区。07:40 合羽坂下交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第90回 】を歩き始める。

片町・住吉町・市谷台町・富久町。切絵図にある「合羽(かっぱ)坂」を上る。かつてこの辺りは湿地で、坂下に池があり、大雨が降るとカワウソが現れることがあったという。これを周辺の住民が河童と勘違いしたことに、坂名は由来する。河童が転じて合羽になった。

切絵図に「安養寺」とある。その北側の「安養寺坂」を上る。安養寺は天正2年(1574年)創建。市谷佐内町富士見坂辺りにあったが、明暦2年(1656年)尾張藩上屋敷の囲い込みにより寺地明け渡しとなり、現在地へ移転した。

「自證院」を訪れる。寛永17年(1640年)尾張藩2代藩主徳川光友の正室千代姫の生母お振りの方を供養するため創建された。寛政12年(1800年)尾張藩から堂宇の寄進があり、使われたヒノキに節目が多かったことから「ふし寺」「瘤(こぶ)寺」とも呼ばれるようになった。切絵図には「自證院 俗ニ コブ寺ト云」とある。

舟町・愛住町。「暗(くらやみ)坂」を上る。坂の左右に樹木が繁って暗かったことに、坂名は由来する。切絵図には「クラヤミサカ」とある。切絵図にある「西迎寺(さいこうじ)」を訪れる。延徳2年(1490年)太田道灌の菩提を弔うため江戸城紅葉山に創建。寛永年間(1624~44年)江戸城拡張工事に伴い現在地に移転した。

西迎寺境内の「阿弥陀如来坐像」は、元禄7年(1694年)造立の青銅製。像高が237cm 、台座高が135cm ある。梵鐘は貞享3年(1686年)鋳造の銅製、総高150cm 。切絵図にある「全勝寺」を訪れる。天正6年(1578年)麹町に創建。元和5年(1619年)現在地に移転した。

全勝寺には江戸時代中期の尊王思想家である山県大弐の墓所と記念碑がある。著書で尊王論を説いたり幕政批判を行ったりしたため捕えられ、明和4年(1767年)伝馬町の獄舎で刑死した。08:35 愛住公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第90回 】はここで終わり。

合羽坂下交差点 → 愛住公園 : 4.2 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 336.8 km )

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[江戸切絵図歩きめぐり] カテゴリの最新記事

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 … 2025.11.15

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 … 2025.10.25

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 … 2025.10.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.