2008年09月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

ヴェネツィアの第四の橋(その2)

常に批判の的になってきた、この橋の建設にかかった18億円近い経費については、それが高いの妥当なのか、私には判断のしようがありません。それ以前に、この橋が本当に必要だったのか、ということもよく分からないのです。 あれば多少の便利さは増すでしょう。でもたとえこの橋がなくても、駅の前のスカルツィ橋で、十分今まで通用してきたので、あえてお金をかけて、更に便利さを補う必要があったのか、という疑問は残ります。 それでも、その多少の便利さと、ヴェネツィアへの入り口でありながら、なおざりにされたようなゾーンであった、「ローマ広場と駅周辺」を再整備するという目的については、意義があったと思うので、橋の存在自体の疑問は良しとしましょう。 次の疑問は、なぜ「現代建築」にこだわるのか、ということです。かつてのヴェネツィアは、現代建築のメッカでした。ヴェネツィア共和国政府が決定した公共工事の設計コンペには、内外の有名建築家がたくさん参加して、美しさや奇抜さだけでなく最新の技術やアイデアを駆使して、このヴェネツィアという街に自分の作品を残そうと競い合いました。でもそれはヴェネツィアという街が、当時ヨーロッパでもトップクラスの経済都市で、人と物が集まるメトロポリスであったからです。 至極簡単に言ってしまえば、以前のヴェネツィアは今の東京で、今のヴェネツィアは現在の京都、ということです。なぜ、千年の都の玄関口に、あえて現代建築なのか(京都駅でも論争がありましたが)。旧いものがすべて素晴しい、というつもりは全くありませんが、長い歴史と文化を持つ街には、それを誇り、お金に換えるだけではない、維持するという十字架のような責任があるはずです。最新の科学技術を利用しつつ、見た目はアンティークに仕上げることも可能だと思うのですが。 次に、「禁止事項」について。この橋の脇に、この橋を使用する上での「注意事項」の立て看板があるのですが、そこには、(1)20キログラム以上もしくは1メートル四方以上のカートや荷物の運搬の禁止(2)タバコの吸い殻やガムのポイ捨ての禁止(3)汚したりゴミの廃棄の禁止、とあります。(2)と(3)については、当然のモラルで、この橋に限った話ではないはずです。この橋だけ特別にこうして「通告」する意味が分かりません。 この橋が「芸術作品」だから、というのでしょうか。それなら、この街すべてが貴重なアートであるわけで、そこに平気で飼い犬のフンを放置する、ゴミを捨てる、小便をする(人間!)、スプレーの落書きをする、地元の人間の教育から始めるべきではないでしょうか。 そして(1)についてはもうナンセンスとしか言いようがありません。大きな荷物を抱えた観光客も多く利用するこの場所で、エコノミークラスの重量制限よろしく20キログラム以内のみとは。公道というのは、あらゆる人があらゆる理由で通る訳ですから。 とりわけ、車のないヴェネツィアでは、多くの物が人間の手によって運ばれます。この街に橋を造るという根本的な意味を、建築家も行政も無視しているとしか思えません。リアルト橋などは400年以上も前から、朝から晩まで業務用の台車やカートの往来に耐え、磨り減りながらも独特の風合いを出しているというのに。 しかし、それよりももっと重大なことがあります。この橋はどうも「転びやすい」のです。(その3に続く)

2008/09/26

コメント(0)

-

ヴェネツィアの第四の橋(その1)

車での玄関口である「ローマ広場」と、鉄道の入り口「サンタルチア駅」を結び、大運河にかかる橋としては、四番目になる「憲法の橋」が完成し、先日9月11日の夜お披露目されました。 大運河に第四の橋を、カラトラヴァ氏の建築で架けようという話が出たのが10年以上前で、工事が始まったのが4、5年ほど前だったと思います。しかし、工事はいつのまにか中断され、長い間そのままになっていました。 工事の大幅な遅れはもちろん、公共工事が中断され、再開されずに放置されるのは、北イタリアでさえよくあることですから、「役所のやることだから」と、ヴェネツィア市民の誰も不思議にも思ってはいなかったでしょう。 それが、去年の夏突然再開され、先日の落成となったわけです。 市幹部によると、この橋は『過去の栄光とその遺産にたよるだけでない、未来を見つめて今を生きる、この街のためのシンボル』であり、『旧いヴェネツィアの街に、素晴しく溶け込んだ現代建築』なのだそうです。 この橋のデザイナー、著名な建築家でエンジニアでもあるスペイン人のサンティアゴ・カラトラヴァ氏も言ってるそうです。『この橋は、私の数ある橋の中で、一番美しい』と。 たしかに、この長さ94メートルの橋は、美しいことは間違いありません。そのゆるやかなライン、欄干はガラスで、階段部分は大理石、足下には照明も埋め込まれています。夜にライトアップされた時は幻想的な感じさえします。 けれどもやはり、この橋についてのいくつかの疑問は残り、ある「禁止事項」には、少々驚きました。(その2に続く)

2008/09/19

コメント(1)

-

ヴェネツィアの「サンマルコ行政官」

『モロジーニ家は、ヴェネツィアで最も古く、由緒ある家系のひとつで、4人の総督と27人のサンマルコ行政官を輩出し‥‥‥』と、かつてのヴェネツィアの著名な家系が紹介される時よく目にする文章です。 共和国の代表で、政治のトップである総督(ドージェ)の次に書かれてある、この「サンマルコ行政官」は、その序列通り総督の次にあたる要職でした。 それまでの功績や実績と人物を総合的に考慮して、ヴェネツィア共和国の大評議会で選出され、任期が終身であることも総督と同じです。 では、サンマルコ行政官(プロクラトーレ)とは、どういう任務であったかというと、サンマルコ寺院建設の管理と監督でした。 この街の象徴で、守護聖人でもある聖マルコのための寺院は、9世紀始めに完成し、その後も増築や改築、改修を15世紀頃まで行っていました。それらの工事や補修の監督ならびに、数々の宝物の管理が具体的な仕事でした。 最初は一人であったこのサンマルコ行政官は、三人になり、六人になり、15世紀半ばには九人にまで増やされました。寺院の監督以外にも任務の幅が広がったためです。 ヴェネツィア人の心の拠り所であったサンマルコ寺院には、毎年相当な金額の遺産や寄付が集まっていたのです。その財務管理が必要になったからでした。九人の内訳と責務は、「スープラ」と呼ばれる三人は、サンマルコ寺院とサンマルコ広場の管理、監督。「チトラ」と呼ばれる三人は、大運河の向こう側の3地区(サンマルコ、カステッロ、カンナレージョの各地区)の慈善事業と遺言書の管理。「ウルトラ」と呼ばれる三人は、大運河のこちら側の3地区(ドルソドゥーロ、サンタクローチェ、サンポーロの各地区)の慈善事業と遺言書の管理。 遺言書の管理は、遺産の分配が遺言者の書状通りに行われているかを、監視する仕事です。 慈善事業の内容は、サンマルコ寺院に寄付された財産を使って、困窮者に家を提供したり、クリスマスと復活祭前に、貧しい者に「慈悲手形」という配給券を配ったり、孤児や精神障害者の援助にも役立てられていたのでした。 サンマルコ寺院に集まる莫大な財産を、13世紀当時すでに教会ではなく国家が、社会的弱者への援助を、制度として確立し運用していたこと自体、とても先進的なことですが、もうひとつ、ヴェネツィアならではのスタイルがありました。 普通、大聖堂や寺院に寄付される財産は、教会の資産としてその土地の司教が管理、運営するのですが、ヴェネツィアは、それをさせませんでした。 聖マルコを崇めての寄進であって、そこの司教や枢機卿、はては法王を崇拝してのものではないので、ヴェネツィア人にとっては自分たちで管理するのが当然だったのでしょうが、9世紀から15世紀の間では、非常に独自な考え方だったのです。(写真は、サンマルコ広場両翼の行政館。行政官の住居であり事務所であった)

2008/09/13

コメント(0)

-

ヴェネツィアの「サン・ポーロ広場」

フィレンツェから逃げて来ていた、ロレンツィーノ・デ・メディチ(1514-1548)が、1548年2月26日に叔父と一緒に暗殺された場所として有名な、サン・ポーロ広場は、「カンポ=広場」と名のつく所では、一番大きな広場です。 昔から、ここはその広さから、たくさんの催し物やお祭り、宗教行事などに使われて来ました。牛追い、仮面舞踏会の会場、夜は花火大会、馬上槍試合、色々な展示会や市場などです。 1540年頃、朝日の中を、近くに住むある紳士がこのサン・ポーロ広場を散歩をしていました。するとどこからか、新生児の泣き声が聞こえます。その声の方へ近づいてみると、カゴがネコにひっくり返されて、赤ん坊が地面で泣いていたのでした。 その紳士に引き取られ、 1563年にサン・ポーロ教区の司祭となった、アントニオ・ガットは、夜のサン・ポーロ広場に、生まれてすぐに置き去りにされた捨て子でした。 朝になれば、広く常に人のいるこの場所なら、親切な誰かが拾ってくれると考えたのでしょう。 「ガット」という名字を付けられたのは、夜のこの広場で、一番最初に彼を見つけたのが、ガット(=ネコ)だったからなのかもしれません。 今も、このサン・ポーロ広場は、色々なイベントに使われています。冬は、仮設の小さなスケートリンクが作られたり、ミニ移動動物園が来たり、カーニヴァルの会場にもなります。今の時期は、映画祭の一環で、野外映画が連日上映されています。 秋は、掃いても掃いても積もる落ち葉を、ザクザク言わせながら、この広場を横切って、なるべく人通りの少ない路地へと消えるのが、地元の歩き方です。

2008/09/05

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 日本全国のホテル

- 【富山】庄川温泉風流味道座敷 ゆめ…

- (2025-11-20 09:18:59)

-

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【静岡*焼津・藤枝・御前崎・寸又峡…

- (2025-11-18 15:50:22)

-

-

-

- 国内旅行どこに行く?

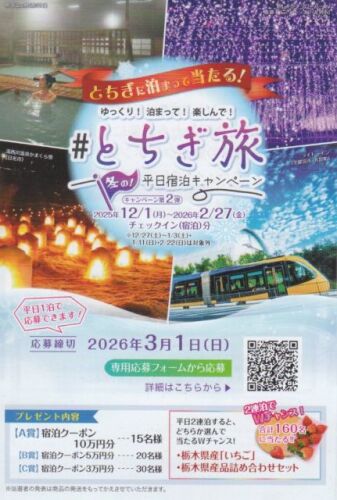

- ★とちぎ旅冬の平日宿泊キャンペーン★

- (2025-11-20 13:04:57)

-