饅

頭は小麦粉、米粉、そば粉など、粉類を練った皮で各種の餡を包み、蒸籠で蒸した蒸菓子ですが、饅頭を製法上で大別すると三つに分けられる。すなわち、蒸し上がり皮をふっくらさせるために甘酒のしぼり汁を加え酒素の発酵作用で膨らませる酒饅頭、薯蕷(やまのいも)の膨張作用を応用した薯蕷饅頭、化学的な膨張(ふくらし粉)を使った大衆的な饅頭。

饅

頭は小麦粉、米粉、そば粉など、粉類を練った皮で各種の餡を包み、蒸籠で蒸した蒸菓子ですが、饅頭を製法上で大別すると三つに分けられる。すなわち、蒸し上がり皮をふっくらさせるために甘酒のしぼり汁を加え酒素の発酵作用で膨らませる酒饅頭、薯蕷(やまのいも)の膨張作用を応用した薯蕷饅頭、化学的な膨張(ふくらし粉)を使った大衆的な饅頭。

奈良時代に中国から伝わった菜饅頭~後、中に餡の入った薯蕷饅頭などが登場。

江戸時代、饅頭文化は和菓子として一気に開花するが、徳川家康、頼宣、光圀をはじめとし、各地の大名も饅頭好きが多く、この時代の参勤交代制度が日本中に饅頭を広めたようです。

聖一国師の酒饅頭は、 1241

年、臨済宗の僧、聖一国師は、博多に帰国し、そして、博多の

承天寺と、京都の東福寺も開山したのです。承天寺では、国師の命日に、今も饅頭と羊羹とうどんを供えます。また、東福寺には、小麦粉をひいた水車の遺構が残っています。

さて、聖一国師は、博多で世話になった茶店の主人、栗波吉右衛門に、酒麹で種をふくらませる饅頭の作り方を教えました。

屋号が虎屋だったので、虎屋饅頭とも呼ばれたそうです。

その虎屋のお饅頭所という看板が、まわりまわって、現在の有名な和菓子屋、虎屋が所有するようになったのです。

林浄因の薯蕷饅頭は、 1349

年、徳見という臨済宗の僧呂がおりました。

この徳見が、宋から連れ帰った林浄因が、伝えたのが、薯蕷饅頭です。

浄因は、当時の文化人だったそうです。

浄因は、奈良の漢国神社(かんごうじんじゃ)の前に、塩瀬という店を開きました。

塩瀬の饅頭は、店売りする菓子ではありません。

神社や寺の行事や、茶会などのために、注文を受けて作る高級菓子です。

この林の子孫が続けている、塩瀬総本家が、あの有名な薯蕷饅頭の元祖なのです。![]()

江戸時代には、江戸(現在の東京)にも、進出しました。

(林浄因は、漢国神社の境内の、林神社に祀られています。) ↓

。(引用、老舗饅頭より)

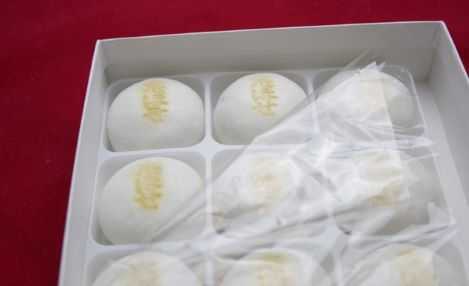

![]() (薯蕷饅頭を当て字である上用饅頭と書くこともあり、現在では『上用饅頭』と書く

(薯蕷饅頭を当て字である上用饅頭と書くこともあり、現在では『上用饅頭』と書く

ことの方が多いかもしれませんね。)

チョコレート饅頭や、バナナ饅頭‥など 現在、饅頭の種類は、飛躍的に増えました。

蒸さずに焼く、焼きまんじゅう、カステラ饅頭にパイ饅頭など。

丸くてあんこが入っていれば饅頭で、もう、百花繚乱のありさまです・・より

I`m sorry ・ Please forgive me ・ I love you ・ Thank you

ワクワク♪ o( ・ω・ o)(o ・ω・ ) oワクワク♪

台湾茶器 茶杯 青花以和為貴 丞漢製(お土産/おみやげ/台湾/茶器)

価格:867円(税込、送料別)

(2021/1/12時点)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e6a543b.4353332b.1e6a543c.f1fe98b6/?me_id=1301456&item_id=10000320&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkissyoumon%2Fcabinet%2Fshohin01%2F04450662%2Fimgrc0063460772.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)