-

1

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその4

鵠沼海岸7丁目にあった本真寺を後にして次の目的地・原の辻に向かって北に進む。鵠沼海岸3丁目の住宅街の一角にあった浅間家の立派な墓地。この浅間家もこの地域の旧家なのであろう。皇大神宮が、かつて家臣の「浅間某」を看護するために建立されたという歴史的経緯から、「浅間」という名前で呼ばれることがあります とネットから。右側に鮮魚店「堀川網」。 この店でも生シラスを販売中。そして「原の辻 供養塔と庚申塔」に到着。 「原の辻 史蹟案内光明真言供養塔寛政九年(西暦一七九七年)鵠沼村観音講中が百日観音、七面、板東、秩父を巡礼し、それを記念して造立した供養塔です。出羽三山供養塔江戸末期の文化六年(西暦一八〇九年)鵠沼中村(現湘南山手)集落の人穣山を詣しそれを記念して造立した供養塔の三塔です。明治十三年『鵠沼花月(北村盛花)』で紹介されました。庚申塔宝暦三年(西暦一七五三年)鵠原地区の庚申講中が造立した青面金剛像と三猿像の庚申塔です。現在も庚申講が継続しています。平成十六年十二月原 講 中」場所:藤沢市本鵠沼4丁目13[原の辻この場所は、浜道へ続く本道と脇道との分岐点になり、鵠沼宿から海岸部へと続く道は、鵠沼村内の主要道であり、江戸時代には追分筋に集落が広がってゆきました。徳富蘆花の「思い出の記」には、藤沢停車場から友人に連れられてこの地を歩いた時のことを「夕日に照りて鵠の音鵠沼なる村に入って五六町、路は二筋に岐れて羽黒山にいたる供養塔が立って居る」と綴っています。これは、鉄道の開通前でない明治22年の事と思われます。辻には、現在も三基の石塔が残されていいます。三叉路独特の風景は当時をしのばせます。 参考:鎌倉を巡る千一話 第0147話 徳富蘆花「思い出の記」 ● 光明真言供養塔:湧護国三十三所供養塔 寛政七年(1795)正月 相州湧護村 法主 智門寺(講中 19名の名) 西国三十三所とは、日本最古と云われる観音霊場、巡礼道一円ある。● 出羽三山供養塔:湧護山月山羽黒山 西国秩父板東百部 大権現供養塔 文化六年(1809) 相州湧護村鵠沼屋檀中建立 謹子智門寺 善英 この塔には明治四年の年銘があリ、修造したものとみられる.● 庚申塔:六部行者如実建立 宝暦三年(1753)庚申講中(17名の名)]庚申塔:六部行者如実建立 宝暦三年(1753)庚申講中(17名の名)青面金剛像に近づいて。六部行者如実建立 宝暦三年(1753) 庚申講中(17名の名)青面金剛像と三猿像の庚申塔・庚申塔の典型的特徴:・中央に青面金剛(多臂の神像)・台座に三猿(みざる・きかざる・いわざる)・舟形の石造庚申とは、 60日に1度巡る干支の日を指し、その夜、体内の「三尸(さんし)」という小さな虫が 天に悪事を報告し、寿命を縮めると信じられていました。そのため、人々は青面金剛を拝み、 徹夜で祈り語り合い、病魔や災厄を防ごうとしました(これがいわゆる「庚申講」)。出羽三山供養塔 159cm。「奉月山 湯殿山 羽黒山 大権現 供養塔西国秩父 板東百番」 光明真言供養塔寛政九年(西暦一七九七年)鵠沼村観音講中が百日観音、七面、板東、秩父を巡礼し、それを記念して造立した供養塔である と。原の辻を南側の道路から北向きに撮影。出羽三山供養塔(文化六年・1809) の側面(横面)。逆光のため、文字は解読できなかった。「藤沢警察署前」交差点に向かって住宅街の路を北に進む。 「藤沢警察署前」交差点。「藤沢警察署」の建物。 神奈川県下でも有数の観光・娯楽地である「江の島」や鵠沼海岸、片瀬東浜・西浜等の各海水浴場の治安を担う(藤沢駅周辺は警察本部により歓楽街総合対策重点取締地区に指定されている)。所在地:藤沢市本鵠沼四丁目1番8号最寄駅:小田急江ノ島線 本鵠沼駅そして次に訪ねたのが「本鵠沼の道祖神・庚申塔」。 「道祖神庚申塔の由来道祖神道祖神は路傍の神で、集落の境や、村の中心、村内と村外の境界、道の辻、三叉路などに、石碑や石像の形態で祀られる神で、村の守り神、子孫繁栄、交通安全の神として信仰され、広く全国的にも信仰されている。当地域のものは、明治四十二(一九〇九)年正月建立された。庚申塔庚申塔は当地では、宝暦三(一七五三)年に、中国より伝来した庚申信仰に、基づいて建立された。起源は中国の道教で、日本に伝わって変化し、「見ざる、言わざる、聞かざる」の教えが庚申講となった福の神である。どんど焼き左義長とも言われ、地方によって呼び方が異なり、どんど焼き、だんご焼きなど呼ばれ、その年の門松や、注連飾り、書き初め等を持ち寄って、その火で焼いた餅や、だんごを食べると、その年の病を除くと言われている。正月十四日に行われる火祭りの行事である。ニ〇〇六年一月吉日 仲東町保存会」 私の住む地域の「どんど焼き」👈️リンクの光景。左義長とも言われ、地方によって呼び方が異なり、どんど焼き、だんご焼きなど呼ばれ、その年の門松や、注連飾り、書き初め等を持ち寄って、その火で焼いた餅や、だんごを食べると、その年の病を除くと言われている。右:道祖神。左:庚申塔。近くにあった歴史を感じさせる墓地。小田急江ノ島線「本鵠沼」駅方面への路。 「本鵠沼の道祖神・庚申塔」を後にする。JAさがみ鵠沼支店では「収穫祭」が開催されていた。 JAさがみ鵠沼支店は11月15日、鵠沼支店・直売所「米ディハウスくげぬま」で「収穫祭」を開催。地元新鮮野菜の即売会をはじめ、フランクフルトや甘酒などを販売 と。数多くのテントが設営中であったが、客の姿はこれから増えるか?そして次の目的地の「大東町内会館」に到着。藤沢市本鵠沼2丁目4−36。大東町内会館の横に広がる墓地の中に鎮座された六地蔵。そして「大東観音堂」。 [大東観音堂:準四79番霊場この場所は「大東の辻」と呼ばれ、かつては藤沢最古の銘のある道祖神(現在行方不明)がありました。観音堂は、平成二十九年に町内の篤志者により大東町内会館として改装されました。場所は昔のままです。大東観音堂は、十一面観音菩薩像をお祀りしており、昔門寺の僧侶浄がここに庵を結んだのが始まりとされています。庵主浄心は、師匠である普門寺住職善応密師に命じられ、四国八十八ヶ所霊場を巡り、霊場の砂土をお持ち帰りました。これを、相模国高座郡、鎌倉郡の各所に埋めて巡拝地としたのが、準四十九八十八か所です。大東町内会館の隣のお堂に、弘法大師像(年銘欠)が納められています。また、お堂の脇には、浄心の巡礼結願を期したとみられる供養塔(文化十四年(1817))があります。この供養塔の正面には「百番供養塔」、左側面には「四国八十八箇所」と彫られています。百番とは、西国三十三・坂東三十三番・秩父三十四番計百ヶ所の観音震場のこと、浄心は日本各地を巡礼していたとみられます。御詠歌:施しの 布きてむすぶ 草まくら さむるもをしき あかつきのゆめ大東町内会館の中の観音堂は、観音講中の人により、毎月十八日の縁日にご開帳されていました。残念ながら、コロナ禍を機に現在では行われなくなりました。]御詠歌の意味は旅の途中、施しの心に包まれながら草を枕に眠ると、 たとえ寒さの厳しい夜であっても、 夜明けに覚めてしまうのが惜しいほど、 心が安らぐ夢を見るものです と。「大東大師堂由来の記大東大師堂は相模国八十八箇所霊場の第七十九番の札所です。この霊場は、堀川の浅場太郎右衛門が相模にも開設しようと、普門寺の僧善応密師に相談し、文化十四年(一八一七)善応の弟子で大東観音堂の庵主浄心に依頼して、四国八十八箇所の霊場の砂と宝印を集めさせ、真言宗の宗派を越えて、現在の鎌倉市、横浜市泉区、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の寺院に大師像と御堂を建てました。霊場造立は、尽力した浅場太郎右衛門が文政十年(一八ニ七年八月三十日)に没したが、子の太郎右衛門(弘化四年、一八四七年九月十二日没)が文化十四年から弘化四年の間に建立されたと思われます。建立から百七十年以上たち、大正十五年に、大東観音講中により再建されましたが、大分傷んでまいりました。山口雅吉氏をはじめ旧町内有志が普門寺山主第五十六世川島弘之、師弟弘耀に相談し、尽力され大東大師堂を改修することができました。この篤信の浄行により、天下泰平、国土安穏、現世安穏、無病無難、息災延命、諸災消除、家内安全、子孫永久、富貴繁昌、諸願成就、大東観音講中、弘法大師の擁護にあつからんことを。 密巖山遍照院普門寺 第五十六世 川島弘之 師弟 川島弘耀 大東旧町内有志平成ニ十九年十一月十九日」 墓地内にはこの付近の名家・関根家の墓が並んでいた。「第七十九番札所 相模準四国八十八箇所」。 「百番供養塔」百番供養塔とは、江戸時代に広まった観音信仰に基づき、西国三十三所、坂東三十三所、秩父三十四所の「日本百観音」の霊場をすべて巡拝した人が、その満願を記念して建立した石碑 と。大東観音堂を正面から。大東観音堂(旧・大東大師堂)の内部に安置されていた弘法大師像。大東観音堂(旧・大東大師堂)の前に並ぶ石仏。左側の石仏:地蔵菩薩(立像)右側の石仏:観音菩薩(立像)。大東観音堂(旧・大東大師堂)の敷地内にあった懐かしい手押し式ポンプ(井戸ポンプ)。揚水レバー式の「ストローク型」ポンプハンドル(レバー)を上下に動かすことで内部のピストンを上下させ、井戸水を吸い上げるタイプ。この形式は「通称:カバポンプ」「ガチャポンプ」👈️リンク(正式には“ピストン式井戸ポンプ”)と呼ばれている。昭和30〜50年代(1955〜1975) に多く出回った形式か?「大東町内会館」の玄関か? 扉の片方には様々な「お知らせ」が掲示されていた。 大東観音堂(旧・大東大師堂)入口に掛けられた幕(内陣幕) の様子。幕にはふたつの紋が見えた。■ 左:五三の桐 紋 かつては皇室専用の紋章であり、足利尊氏や豊臣秀吉といった 歴代国家指導者の使用でも知られる桐花紋の一種■ 右:巴紋(ともえもん)・三つ巴 仏堂でも用いられる 真言宗ゆかりの寺にも多い 井上家の紋としてもよく見られる とネットから。施主の家紋?と、堂の守り紋が両方入っている可能性が高い?? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.28

閲覧総数 195

-

2

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその3

前方の五差路を左折して進む。藤沢市本鵠沼3丁目13−19付近。左手前方にあったのが「堀川大師(地蔵)堂:準四56番霊場」。その前の造成工事中の場所は相模準四国八十八箇所の開創者の浅場太郎右衛門・浅場家の本家である と。よって、当時は浅場家の本家の屋敷の角に「堀川大師(地蔵)堂:準四56番霊場」があったのだ。造成中の土地・屋敷が広く、以前は広い敷地内には庭木が青々としていたのであろう。 堀川大師(地蔵)堂に近づいて。[浜道堀川大師(地載)堂:準四25番震場お堂の中には、安永九年(1790)の銘がある地蔵菩薩像(向かて右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国八十八簡所案内にも、”浜道地蔵堂”と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川講中と刻字されています.御詠歌:のりの舟 出る津寺と いろくすも うの浜道に つとひよるらんお堂隣にある、2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮影て、右側が宝暦十ニ年(1831)、左側が宝永六年(1709)の作。お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により建てられたものです。】御詠歌の意味は【仏さまの教えという“法(のり)の舟”が出て行く港のようなお寺だと聞いて、いろいろな人びとが、この浜道を通って、朝早くから(熱心に)お参りして来ることでしょう】と。「堀川 弘法大師堂」。 「相模準四国八十八ヶ所 堀川地蔵菩薩堂とほつおや(遠つ祖)の みたま(御霊)まさしく 有あけの 影さやかにぞ す(澄)める堀川第五十六番 金輪山泰山寺」 【遠い祖先の御霊が まさしくそこに宿っているように、有明の月の光が 澄んだ姿で 堀川を照らしている。】堀川とは現在の境川の旧称の一つ。藤沢市域を南北に流れる 境川(横浜市青葉区〜藤沢〜江の島に至る河川)は、時代・地域によってさまざまな呼び名がありました。境川の主な古名・堀川(ほりかわ)・境の川・境河・高座川(たかざがわ)・藤沢川(ふじさわがわ)このうち 堀川(ほりかわ) は、▶ 鵠沼・片瀬・藤沢宿の周辺で古くから用いられた名称で、江戸初期〜明治にかけて文献に登場しま と。古語で「堀」は、単に掘った溝ではなく境界・領域の区切りとしての水路を表すことがあります。境川は、・武蔵国と相模国・高座郡と鎌倉郡の国境・郡境になっていたことから、“境を示す川=堀(境界の水路)”= 堀川という説であると。左:弘法大師像右:地蔵菩薩坐像左:弘法大師像、椅子に座り、左手に数珠、右手に独鈷杵(とっこしょ)を持つ。独鈷杵とは、両端に1本の突起がある密教の法具で、古代インドの武器が起源。煩悩を打ち砕く仏の智慧の力を象徴し、チベット仏教や日本の真言宗、天台宗、禅宗などで用いられます。右:地蔵菩薩坐像。右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に宝珠(ほうじゅ)を持つ坐像。造成工事中の浅場家の本家の広大な敷地跡。「鵠沼における淺場家の本家は、現在の藤沢市に相当する地域にあった「原の淺場太郎右衛門」です。この家は、明治時代初期に鵠沼を代表する豪農であり、水田、畑、山林などを広く所有していました。戦後に鵠沼を離れたため、浅場家に関する資料は現在見つけることが非常に困難となっています。 ●本家の名称: 原の淺場太郎右衛門●本家の特徴:・明治初期に豪農として知られていた。・水田、畑、山林などを広範囲に所有していた。・当時の屋敷には「千両箱のうだつ」が上がっていたという。・当時21軒あった淺場家の総本家とされていた。」 在りし日の「浅場家の本家の広大な敷地」をGoogle Mapから。 そして次に訪ねたのが、100mほど東側、小田急江ノ島線沿いにあった尼寺・本真寺。[本真寺 通称「尼寺」夢想山本真寺(浄土宗)。本尊阿弥陀如来。創建は明治36年(1903)、颯田本真尼により下鰯(現鵠沼海岸三丁目)の細川家別邸に布教及び日清戦争病没者の供養のため「慈教庵」として開山されました。しかし、関東大震災て慈教庵は倒壊。翌年現在地に移転し仮本堂を建立し、昭和10年(1935)に再建されました。震災後何時から本真寺と号されたかは不明です。現在は男性の住職てすが、昭和8年に書かれた『現在の藤沢』(加藤徳右エ門著)には、”本庵は全部尼僧にして男気なし”と記されています。境内には「文士宿」の異名で知られる旅館東屋の初代女将長谷川ゑいの墓や、鵠沼海岸別荘地を開発した伊東将行の墓碑もあります。][【颯田本真】弘化2年(1845) ~昭和3年(1928)愛知県生まれの尼僧。慈善事業家。現在のボランティア活動家の草分け的存在。全国の地震や津波などの被災地に衣類等の援助物資を送るとともに、自身でも被災地に足を運び救援活動を行っていました。本眞尼を敬慕する人たちが関東での布教を懇願し、なかでも細川糸子という人が三河まて本真尼を訪ね熱心に依頼しました。再三の要請に心が動かされ、鵠沼の細川家の所有地の一角に慈教庵を結び布教活動を行いました。昭和10年の再建を見ず、昭和3年に故郷の三河で入寂。「布施の行者」と尊称された颯田本真の生涯は、書籍等にも綴られています。 参考:鵠沼を巡る千ー話「第0155話 慈教庵創建」]颯田本真尼をネットから。ここ鵠沼に来たのは、本真寺の前身となる説教所「慈教庵(じきょうあん)」を開設した支援者の一人に招かれたからだと。山号の「夢想山(むそうざん)」は、本真尼が同庵を訪れる10年ほど前に見た夢の光景と、鵠沼の光景が似ていたからだという。境内にある池を跨ぐ小さな朱塗りの太鼓橋。仏教寺院の「放生池」を模したもの。朱塗りの太鼓橋の先には観音堂(供養堂・題目堂)が。「鵠沼海岸開拓者 伊東将行之墓」👈️リンク。鵠沼別荘地開拓創始者として、また多くの文人達が逗留した旅館「鵠沼館」や「東屋」を築いた伊藤将行のお墓。本堂を斜めから。宗派: 浄土宗山号: 夢想山歴史:もとは「慈教庵」という庵が鵠沼海岸にありましたが、大正12年(1923年)の関東大震災で倒壊しました。大正13年(1924年)1月、尼僧の**颯田本眞尼(さったほんしんに)**によって、現在の位置に仮本堂が建立され、再興されました。颯田本眞尼は「全国6万戸を救った尼僧」としても知られています。境内:境内はこじんまりとしていますが、手入れが行き届いており、静かで美しい雰囲気です。朱塗りの太鼓橋が特徴的な景観を作り出しています。本堂前の石造三重塔。動物供養塔。三界萬霊塔。本堂を正面から。薬師瑠璃光如来像。右手:施無畏印(せむいいん)「恐れることはない、安心しなさい」と示す手左手:与願印(よがんいん)「願いをかなえる、救いを与える」印 そして、万病に効く薬が入っていると信じられている「薬壺」を持つ。 五劫ごこう思惟しゆい阿弥陀仏。五劫思惟阿弥陀仏は、通常の阿弥陀仏と違い頭髪(螺髪らほつ)がかぶさるような非常に大きな髪型が特徴です。「無量寿経」によりますと、阿弥陀仏が法蔵菩薩の時、もろもろの衆生を救わんと五劫の間ただひたすら思惟をこらし四十八願をたて、修行をされ阿弥陀仏となられたとあり、五劫思惟された時のお姿をあらわしたものです。五劫とは時の長さで一劫が五つということです。一劫とは「四十里立方(約160km)の大岩に天女が三年(百年という説もある)に一度舞い降りて羽衣で撫で、その岩が無くなるまでの長い時間」のことで、五劫はさらにその5倍ということになります。そのような気の遠くなるような長い時間、思惟をこらし修行をされた結果、髪の毛が伸びて渦高く螺髪を積み重ねた頭となられた様子を表したのが五劫思惟阿弥陀仏で、全国でも16体ほどしかみられないという珍しいお姿です。落語の「寿限無寿限無、五劫のすり切れ」はここからきています。屋根瓦(本瓦)を積み重ねて造った塔・「瓦塔(がとう)」瓦を積み重ねて造った塔を 瓦塔(がとう) といい、本来は奈良時代の古寺(例:法隆寺・飛鳥寺・元興寺など)で発見されることが多い、貴重な遺構の形式。しかし江戸時代以降にも、庶民の信仰や講中の寄進で作られた「模造瓦塔」「供養瓦塔」 が実在。本真寺のこれは、まさにその後者の系統と考えられる と。近づいて。境内の六地蔵。笑顔が可愛らしい六地蔵。こちらも。「尾﨑恒子(おざき つねこ)」供養塔。本真寺は、ジャーナリスト・作家である横山源之助の恋人であった尾﨑恒子ゆかりの寺院。 詳細は以下の通りと。尾﨑恒子:横山源之助が明治40年頃から亡くなるまで関係を持った恋人とされる人物。源之助の臨終にも偶然居合わせた友人と共に立ち会っている。関係:横山源之助の墓所が元々あった場所から鵠沼の本真寺に改葬され、後に尾崎恒子と彼女の娘である梢もこの寺に埋葬されている。 このように、本真寺は横山源之助と尾﨑恒子の墓所がある、ゆかりの深い場所 と。境内の地蔵尊。近づいて。「延命地蔵(子育地蔵)」であっただろうか。再び朱の太鼓橋を反対側から。御堂の内陣。三体の仏像(+小像数体) が安置されていた。左:大黒天中央:観音菩薩(聖観音or如意輪観音)右:地蔵菩薩朱の太鼓橋越しに本堂を見る。こちらが本真寺の山門。 山門脇にある「不許葷酒肉入門」の石碑「葷」の意味は「ニンニク、ニラ、ネギ、ラッキョウ、ショウガ」の総称。精がつく食べ物なので、酒、肉と共に、修行の妨げになるということ?「葷酒肉」は私の大好物であるが、この日は山門をくぐらせて頂いたのであった。「私たちの宗旨(しゅうし)名称 浄土宗宗祖 法然上人(源空) (承安五年—西暦一一七五年〜建暦二年—西暦一二一二年)開宗 承安五年(西暦一一七五年)ご本尊 阿弥陀仏(立像・座像)称名 南無阿弥陀仏教え 阿弥陀仏を深く信じ、ひたすら南無阿弥陀仏とお念仏を称えるだけ でどんな罪深い人でも救われるお経 お釈迦様が説かれた 「無量寿経」「観無量寿経」「阿弥陀経」の三部経を大切にしております本堂のご本尊に、先ず合掌」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.27

閲覧総数 234

-

3

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその2

鵠沼海岸7丁目の住宅地の路地を最初の目的地に向かって進む。この先が最初の目的地であった。藤沢市鵠沼海岸7丁目21−8。右手に大きな石碑があった。松岡静雄先生之庵趾碑。[この場所は、かつて海軍大佐であり言語学者・民族学者の松岡静雄が退役後に居を構えた場所です。明治十一年(1878)生まれ、松岡家の7男。民俗学の大家 柳田国男を兄に持ちます。海軍きっての吉語学者であり、病により退官した後、精力的に言語学・民族学を研究し、「日本古語大辞典「太平洋民族誌」 「ミクロネシア民族誌」等の多数の著書を残しています。関東大震災後の大正十ニ年末、鵠沼・堀川集落の南に隣接する納屋(ないや)地区に移り住みました。この庵を《神楽舎(ささらのや)》と名付け、在野の言語学者として日々研究を重ねていました。次第に、教えを乞う人々が集まり“神楽舎講堂”と呼ばれるようになり、湘南国語研究会というものをつくって、この舎から「国語と民族思想」というものを発刊していました。昭和11年(1937) 5月23日松岡静雄が逝去した翌年、先生を基う弟子たちにより石碑「松岡静雄先生之庵趾」が建立されました。くくコラム> >民俗学の大家柳田國男線の人々:松岡静雄と丸山久子と鵠沼民俗学者丸山久子は、20歳のころよリ父が鵠沼海岸に家を建て、この近くにあった神楽舎の講義にも参加していました。静雄の長女と丸山久子は、高等学校時代の同級生だったという縁もあり、静椎の没後も松岡家の人々との交流は生涯にわたります。静雄の妻の誘いを切っ掛けに、久子は柳田国男の講演「国語の将来」を受講します。これを機に本格的に民俗学を学ぶようになり、世田谷にある柳田の自宅て行われた研究会にも熱心に通っていました。昭和十七年頃からは、柳田の助手を務めるようになりました。 参考資料:『地名の会会報 117号』遠藤の民俗ー丸山久子の足跡と仕事ー粂智子著]海軍退役後、神奈川県藤沢市(当時は藤沢町)鵠沼に居を移すが、直後に起こった関東地震では、遭難死した東久邇宮師正王の遺骸を運ぶために軍艦を相模湾に回航させたり、遭難死した住民26体の遺骸を地元青年団が荼毘に付す際の指揮を執ったりしたという逸話が残っている。震災後は鵠沼西海岸に居を構え、神楽舎(ささらのや)と名付けて言語学、民俗学を研究し、同じ軍人出身の「岡書院」店主岡茂雄の勧めもあり、十数年で多くの著作を残した。また、扇谷正造をはじめ多くの青年たちが訪れて学んだ とウィキペディアより。海軍時代の松岡静雄(ウィキペディアより)。家族・親族実父:松岡操 - 儒者、医者実母:たけ兄姉 松岡鼎 - 医師 松岡俊次(早世) 井上通泰(松岡泰蔵) - 国文学者、歌人、医師 松岡芳江(早世) 松岡友治(早世) 柳田國男 - 民俗学者弟 松岡輝夫(松岡映丘) - 日本画家柳田 國男は、日本の官僚、民俗学者。 東京帝国大学法科大学を卒業して農商務省官僚となり、貴族院書記官長まで昇り詰めた。退官して約20年を経た1946年に枢密顧問官に補され、枢密院が廃止されるまで在任した。 日本学士院会員、日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章者。位階・勲等は正三位・勲一等。松岡家兄弟らの写真(前列右より、松岡鼎、松岡冬樹〔鼎の長男〕、鈴木博、後列右より、柳田國男、松岡輝夫〔映丘〕)没後1938年(昭和13年)、弟子たちによって建てられた「松岡静雄先生之庵趾」碑。裏面には何か書かれていたのでろうか?おそらく建立年月・建立者名などが刻まれている??「松岡静雄先生之庵趾」碑を後にして、次の目的地に向かって鵠沼海岸7丁目の住宅地内を進む。左手に石鳥居が現れた。ここが「高根地蔵尊」。藤沢市鵠沼海岸7丁目19−11。石鳥居前での説明を聴く。石鳥居の奥に小さな御堂が建っていた。石鳥居を潜って進むと目の前には木製の「地蔵堂」が。 近づいて。「高根地蔵尊」。 地蔵堂の内部に安置されていた「高根地蔵尊」。今でもお地蔵さまの足元には、子供の病が治ったお礼として奉納された小石が山のように積み上げられているのであった。 [高根地蔵神楽舎に近く堀川部落の南側に、高根地蔵はあります。“高根”はこの辺りの小字名て、昔は田の畦道の中に小さな祠がありました。天保十四年(1843)ニ月、堀川部落の開祖山上新右衛門建立したものです。鎌倉時代のある合戦で、とあるやんごとなき若者を負い郎党四人を伴った武者が最後をとげたのを村人が弔ったという伝承があります。明治初年には、祠堂改築のため盛土を崩したところ、刀身ニロ、断碑片若千、土器十ニ枚が発見されたと云われます。その後、松岡静雄の発起て祠堂が建立されました。『現在の藤沢』加藤徳右衛門著(昭和8年刊行)には、次のように記されています。「部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の祟ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日追善供養をおこなって今日に及び、以来恐ろしき祟りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に霊験あらたかでえあると云われ四時香華の絶えぬものたり」 ]以下もネットから 『藤沢の民話』第一集の山口紋蔵氏からの聞き書きには、鎌倉時代との説もあるので引用しよう。藤沢の高根地蔵藤沢町鵠沼堀川海岸にある高根地蔵と云う伝説の霊験あらたかの地蔵がある。この地蔵は天保十四年二月四日鵠沼堀川部落の開祖山上新右衛門が建立したもので鎌倉時代の合戦に或るやんごとなき若君を負い郎党四人を引具した武者がこの地まで落ちのびたが武運拙なく遂に敢なき最後を遂げたるを村人等が之を悼み茲に葬むりしものと伝う。明治初年両堂改築の為め盛土を取崩した処刀身二口、断碑片若干、土器十二枚を発見したと当時鑑識の明なく徒に散逸したものたりと。部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の崇ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日追善供養をおこなって今日に及び以来恐ろしき崇りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に霊験あらたかであると云われ四時香華の絶えぬものたり。この逸名の小公子と忠臣の冥福を祈り一面郷土史跡記念物として保存の為の同所の海軍予備大佐松岡静雄氏等の発起で出来た小さな祠堂が建てられている と。決して歴史の教科書には載らないような名もなき武将であろうが、確かにここに存在した歴史の秘話に触れることができるのも、このような「小さな地域史」探訪の醍醐味なのであった。「高根地蔵尊」をズームして。その先を右折して、鵠沼新道線を進む。コモダ歯科医院手前の路地を左折。藤沢市鵠沼海岸3丁目3−1。「しらす直売所 田むら丸」前には列が。藤沢市鵠沼海岸7丁目15−15。毎朝しらす漁をして釜揚げしらすを作っているオジサンと製造販売しているオバサンが二人でゆるりと営んでいる湘南しらすの直売所である と。美味そう!!小田急線に沿って北に歩く。そして次に訪ねたのが「浜道堀川大師(地載)堂:準四25番霊場」。藤沢市鵠沼海岸7丁目4−16。この日、最初の相模準四国八十八箇所霊場。「第二十五番 南無大師偏照」まで読み取れる石柱が建っていた。「南無大師偏照」の下に「金剛」と続くのですがありませんでした。[浜道堀川大師(地蔵)堂:準四25番霊場お堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国へ十へ箇所案内にも、”浜道地蔵堂"と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川溝中と刻字されています。御詠歌:のりの舟出る津寺といろくすも うの浜道につとひよるらんお堂隣にある、2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫で、右側が宝暦十ニ年(1762)、左側が宝永六年(1709)の作。お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により建てられたものです。]「浜道 弘法大師堂」。 本家四国八十八ヵ所津照寺の御詠歌の木札が掲げられていた。「準四国八十八ヶ所法の舟 入るか出るか この津寺 迷ふ吾身を もせたまへや第二十五番 宝珠山津照寺」 【仏の教えという救いの舟に、私は今、乗るべきか乗らざるべきか迷っている。 この寺に立ち止まる私の迷いを、どうか仏さま、正しい道へお導きください。】と。堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められていた。地蔵菩薩立像をズームして。弘法大師像をズームして。隣の2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫。右側が宝暦十ニ年(1762)、左側が宝永六年(1709)の作 と。いずれも「青面金剛」や「三猿」が彫られていたが、彫られた石の素材や像の姿かたち、さらに剥離摩耗などの違いが見てとれます。左側が宝永6(1709)年、右側が宝暦12(1762)年と、50年以上差がありますが、左の方が形態をよりとどめていた。こうした歴史を積み重ねてきた石塔・石仏などは、区画整理や道路拡張などによって一か所にまとめられることが多いとのこと。しかし、この堂の前の通りは古い地図を見ると昔から続いている道。庚申塔は、おそらく別の場所から移動されてきたのだと思うのだが、こうしたものが残っていることは、歴史を大切にされてきた証だと思うのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・

2025.11.26

閲覧総数 235

-

4

龍の口竹灯籠へ-2

本堂の手前、右奥にあった日蓮大聖人像を撮ったが・・・。昼間であれば。しっとりと闇に沈む竹筒の奥、ひとつの小さな灯が、まるで呼吸するように揺れていた。外の冷たい夜気とは対照的に、内側の竹肌は炎にあたためられ、淡く琥珀色に染まり、何十年も風雨にさらされてきた竹の表情までも優しく浮かび上がっていたのだ。龍の口竹灯籠の灯りは、ただ“照らす”のではなく、見る人の心に柔らかな静寂をしみ込ませ、急ぐ時間の歩みをふっとゆるめてくれるのだった。大書院手前の「幻想庭園」。夜の闇を背景に、光・竹・水・そして“物語”がひとつの舞台のように組み上げられていた。 ■ 空間の主役 ―― 龍の姿画面右側に横たわる流木から形づくられた龍は、まるで今にも息をし、闇へと舞い上がるかの如くに。赤い点の“目”がほのかに光り、静寂のなかに潜む力を象徴しているようでもあった。近づいて。■ 流れる光 ―― 水と竹の呼応左下の竹灯籠の群れは、柔らかい切り抜き模様から光がこぼれ、白い霧に反射してゆらゆらと漂っていた。それはまるで地から立ち上る気のよう。■ 背後に浮かぶ天女の影竹垣に映し出された天女は、光の線がかすかに震えながら形を保っており、龍が天へと昇る時に現れる導き手の如くに。龍と天女が同じ画面に収まることで、“龍口”という土地の伝承性がとても濃く演出されていた。そして右下の水面は青く照らされ、龍が棲む清浄な池のイメージ。竹の黄色い光と対比することで、「地の灯」と「水の灯」が呼応していた。様々な角度から。青い水面に散った緑の光は、ただの反射ではなく、水の上に咲く星の花の如くに。ひとつひとつの光は鋭く、しかし水のゆらぎに合わせて静かに形を変えながら漂っています。まるで、「夜の池に、緑の星座が降りてきた」そんな印象であった。青の深い水底は夜空のようで、その上に落ちた緑の光は瞬き、淡く滲み、やがてまた別の姿に生まれ変わるのであった。■ 流れる光 ―― 水と竹の呼応左下の竹灯籠の群れは、柔らかい切り抜き模様から光がこぼれ、白い霧に反射してゆらゆらと漂っているのであった。それはまるで地から立ち上る気の如くに。■ 竹の灯りがつくる、やわらかな陰影手前の丸い竹格子の灯りは、光が細かい編み目を通って外へこぼれ、周囲にやさしい揺らぎの模様を落としていた。■ 奥に浮かぶ竹細工の明かり後ろの吊り灯籠は、竹の表皮を薄く削ったような柔らかな曲線を持ち、まるで小さな行灯(あんどん)が枝先にとまっているかの如し。木の葉がわずかに揺れると、灯りもふわりと呼応し、“晩秋の息づかい”を感じさせるのであった。ズームして。■ 編み目からこぼれる、温かな光竹の細かな輪の連なりが無数の小さな“窓”となり、そのひとつひとつから温かな光がこぼれ出ていた。強い光を受け止めながらも、編み目がそれを和らげて。そして、その先右側にあった龍の竹灯籠。■ 闇に浮かぶ金色の龍切り抜かれた竹の隙間から漏れる灯りが、鱗、爪、髭、そしてうねる体の曲線を鮮やかに浮かび上がらせていた。灯りは一点ではなく、竹一本一本に宿っているため、龍の輪郭は“燃えるような揺らぎ”をまとい、まるで今にも息を吹きかけて動きだしそうに。右側には「龍」そして「竹かぐや」の文字も浮かび上がっていた。 左側下には、山門先の境内に並ぶ竹灯籠の姿が。ズームして。■ 闇から現れる龍の横顔横から見ると、光が竹の奥から溢れ、彫り抜かれた線のひとつひとつが浮き彫りのように立体的に浮かび上がっているのであった。細長い鱗の並び、胸の張り、うねる胴の曲線――どれもが光の強弱と陰影で生命感を帯びて見えたのであった。山門先の境内に並ぶ竹灯籠の姿を見下ろして。龍口寺・大書院。その前には、竹灯籠が横向きに地面に置かれ、ただの“道の明かり”ではなく、歩く人を静かに導く、光の川のように見えたのであった。■ 線となって流れる灯り細長い竹に空けられた無数の丸い穴から、白い光が点々とこぼれていた。その光が連続すると、まるで夜の大地の上に一本の光の流線が描かれているように。歩くたびに、視線の先へすっと伸びていくその線は、流れゆく川のようでもあり、星座を地面に散らしたようでもあったのだ。近づいて。■ 粒が生む「光の流れ」竹の中を流れる光が、そのまま大地へ滲み出して。大小の丸い穴からこぼれる光は、ひとつひとつが金色の粒のように。その粒が密になったり疎になったりしながら曲線を描くことで、まるで光自身がしなやかに蛇行する一本の川になっているのであった。「遠藤笹窪谷公園竹灯籠エリア藤沢市で最も豊かな自然が残されている場所の一つである「遠藤笹窪谷公園」の【ほたるのタベ】イベントで使用された灯籠が並べられています」。 そして仁王門まで下り、「龍口刑場趾」を見る。■龍ロ刑場跡とは?龍ロ刑場跡(神奈川県藤沢市片瀬3丁目)は、鎌倉時代に設けられた処刑場で、現在の龍ロ寺周辺に位置する歴史的霊場です。1271年、日蓮聖人(日蓮大聖人)が幕府の弾圧を受け、「龍ノロの法難」として知られる処刑未遂事件の舞台となりました。この時、日蓮は斬首されそうになったものの、伝説によれば江の島方面から光の玉が飛来し、処刑が中止されたとされます。この出来事が「龍ロ法難」として日蓮宗の四大法難の一つに数えられ、現在は龍ロ寺がその歴史を伝える場所となっています。周辺は住宅地に変わっていますが、過去の処刑場の記憶が残っているとされています。 再びテント作りの「受付」を見る。 そして龍口寺前交差点を通過する江ノ島電鉄の車両を。神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目にある江ノ島電鉄と道路併用のカーブが、江ノ島電鉄・龍口寺前交差点。江ノ島電鉄は、江ノ島駅のすぐ東側、龍口寺前交差点付近から鎌倉方面の神戸橋交差点までが、道路併用区間で、龍口寺前交差点のR=28mは、普通鉄道としては日本一の急カーブとなっているのだ。そして江ノ島電鉄・江ノ島駅に到着。ポスター「SHONAN SUNSET」。夕陽に照らされた雲が、赤、橙、紫へと滑らかに溶け合い、まるで空全体が燃えているかのよう。湘南の空が時折見せる、“奇跡の色彩”が完璧に捉えられていた。 遠くに見える富士山は、赤く染まる空に黒い影として浮かび、堂々とした存在感を放って。このシルエットこそ、湘南の夕景が人の心を惹きつける大きな理由のひとつ。「江ノ島」駅。 鎌倉行きの電車が入線。■江ノ電はどこで列車すれ違いするのでしょうか?鵠沼、江ノ島、稲村ヶ崎、長谷の各駅と、鎌倉高校前-七里ヶ浜間にある峰ヶ原信号場ですれ違います。鵠沼と稲村ヶ崎は島式(1面2線)、江ノ島と長谷は対面式(2面2線)です。峰ヶ原信号場には客扱いをするホームはありません。島式ホームとは、ホームの両側が線路に接している形状のこと。まるで線路が島を取り囲んでいるかのように見えることから島式ホームと呼ばれています。そして利用した藤沢駅行きの電車が。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・

2025.11.24

閲覧総数 373

-

5

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその1

この日は2025年11月15日(土)、「藤沢地名の会」主催の【令和7年度第28回例会・藤沢地名の会 地名探訪】・「鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩く」に参加しました。「文政(1818年~1831年)年間(は)江戸の大衆文化・民間信仰が盛んな頃。鵠沼村では村人の手で、四国八十八ヶ所を写した巡礼地がつくられました。当時は老若男女、大勢の人がこの札所を巡りました。時が過ぎ、昭和になると知る人も少なくなった巡礼地が再び脚光を浴びます。切っ掛けは、民俗学者らによる古文書の解説・紹介でした。鵠沼探訪では、この相模準四国八十八箇所のはじまりの地を歩きます。礼所の大師像の他、古刹や神社を巡ることで、江戸時代の村の人々の信仰と生活の一端を垣間見る旅をしましょう。」 ●予定コース鵠沼海岸駅→松岡静雄先生之庵趾→高根地蔵→準四25番→準56番→本真寺→原の辻→茂兵衛の辻→大東観音・準四79番→準四41番→斎藤家長屋門→普門寺・準四5・47・88番→藤森稲荷→浅場太郎右衛門墓→昼食(宿庭町内会館)・法照寺・準四48番→空乗寺→宮の前首塚→共同墓地・準四63番→万福寺→皇大神宮:解散(午後2時半頃予定)予定コース(都合により一部変更することがあります)[ 7.0km程度、高差なし]※準四:相模国八十八箇所の霊場番号、弘法大師像の場所日時:令和7年(2025)11月11日(火),15日(土) 2回開催(同じ内容です) ※小雨決行、荒天の場合11月18日(火)に延期します。集合:午前10時00分 小田急線鵠沼海岸駅改札前集合 (午後2時半ごろ 皇大神宮で解散予定)参加費:一般7 0 0円、会員2 00円 (資料代と保険料を含みます)定員 :両日とも3 0名 計6 0名 (先着順、会員もお申し込みが必要です)申込日 :11月3日(月)~11月7日(金) 受付専用電話 電話 070-9040-2614 (担当:布施) ※お電話は9:00ー17:00の間にお願いいたします.持ち物:弁当、飲み物、ゴミ袋、雨具10:00集合とのことで9:10に自宅を出て、小田急線鵠沼海岸駅に40分ほどで到着。改札出口で地名の会の方が迎えてくれ、集合場所を案内してくださいました。藤沢駅方面の線路沿いの空き地の集合場所には既に10人ほどが到着済み。受付をし会員会費200円を支払う。この日の散策用資料(全20ページ)をいただきました。そして定刻10:00になりこの日の案内人の方からこの日の散策ルートの紹介が始まった。参加人数は15名、2班(8名、7名)に分かれてそれぞれに案内人の方が付いてくれたのであった。私は7名の2班にてスタート。鵠沼海岸3丁目5の道路を北西に進む。左手にあったのが、入口表札から法華宗本門流の晴明庵。鵠沼海岸駅周辺👈️リンクの昔からの路を進む。鵠沼海岸郵便局(藤沢市鵠沼3丁目)前の細い商店街の路地を進む。この通りは、実は“近代以降につくられた道路”ではなく、江戸~明治期以前から存在した「鵠沼村の生活道」を引き継いだものと。道がゆるくカーブし、幅が急に狭くなる地点もあった。これは近代の都市計画で作られた道路には見られず、江戸~明治の農道の曲がり方(地形に沿う道)と同じ特徴であると。つまり、この曲がり道は、昔の地形に沿っていたために残った“古道の線形”と言えるのだと。今回、主催者の「藤沢地名の会」さんからいただいた資料を[ ]つきで転記させていただきます。転記することにより、私のこの日の散策地の歴史等の復習が主な目的です。[【=鵠沼地域の概要=藤沢市域は、歴史的にみても古くは鎌倉幕府、江戸幕府の周縁地域に当り、現在も東京近傍の地域として、中央の政治的・文化的影響を受けて発展してきました。藤沢南部の鵠沼地域は、東に境川、西に引地川、南は湘南の海に囲まれ、北は旧東海道の辺りまでになります。鵠沼から茅ヶ崎一帯に続く砂丘地帯は、海の波や潮流によって形成された砂州が、堆積した砂が風によって運ばれ小高い丘になったものです。鵠沼地区全体がなだらかな平地になっており、高い場所ても海抜10m程度です。【鵠沼の歴史】奈良時代、相模国司が記した『相模国封戸租交易帳』には、土甘(とがみ)郷という地名があり、古くからこの辺りに集落があったと見られています。さらに、北部にある皇大神宮は、土甘郷の総社であったと云われます。平安後期、大庭氏が荘園を伊勢神宮に寄進し“大庭御厨(おおばみくりや)“👈️リンクが成立しました。鵠沼はこの大庭御厨に含まれます。源義朝らが鎌倉から越境乱人した事件が「天養記」に記され、その場所は鵠沼てあったとみられています。鎌倉時代から室町時代、京から鎌倉への”鎌倉街道”がこの地を通っていました。中世の和歌や紀行文に登場する“砥上が原(とがみがはら)”という地名は、この辺りが荒野てあったことを示す地名です。また、鎌倉にほど近いため、鎌倉末期からの戦乱に巻き込まれていたと見れれています。江戸時代になると、鵠沼村の北西部を皇大神宮の周辺を中心に農を営む集落が発達してゆきます。江戸初期には、鵠沼村は2家の旗本(大橋氏・布施氏)の知行地と天領になりました。大橋領は江戸中期に上知(幕府に返す)となりますが、布施家の領地は幕末まで続きます。砂地が多いため田圃は鵠沼北部川沿いに集中しますが、南部の海岸地帯では地引網による漁が行われ生活の糧となります。また、江戸後期には、砂丘地帯が幕府の鉄炮場として使われていました。また、東海道・藤沢宿と江の島をつなぐ“江島道”が村内を通っており、境川を渡る場所は石上の渡し(または石亀の渡し)と呼ばれ、江島参詣に訪れた旅人の道中記にも度々登場しています。明治時代になると、鵠沼にも新時代の波が押し寄せます。海岸が海水浴場として注目されると、我が国初の別荘分譲地が開発力ぐ立ち上がります。明治35 (1902 )年9月1日に、藤沢一片瀬駅(現:江ノ島駅)間に江之島電気鉄道(現江ノ電)が開通、碁盤の目状の整備された別荘地には東京から移り住む人もありました。さらに、鵠沼海岸を目の前にした旅館東屋は、「文士宿」の異名で知られ、多くの文人が集いました。また、江の島と湘南の海の美しい景色は芸術家らにも愛され、鵠沼海岸は東京からほど近いリゾート地として人気を博していきます。戦後、鵠沼南部は別荘地の名残を留めつつ、比較的緑が多い閑静な住宅地が形成されていきます。鵠沼北部も、藤沢駅にほど近い利便性の高さから商業地・住宅地も増え、藤沢市の中心市街地となりました。また、交通の便がよく、環境にも恵まれている鵠沼は、現在では藤沢市内13地区の中で最も人口が多い地域になっています。] [【鵠沼の集落】明治初期の鵠沼村には 14 の集落があり、戸数も 300 戸に満たない村でした。その中でも、人口の集中した集落は 9 つ(上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川)で、この辺りを鵠沼本村といい、いずれも皇大神宮の氏子集落です。ほとんどの家は農業を生業としていましたが、網元を営む家も数軒あり、鰺・鯖・鰯・カマスなどを主に獲っていたそうです。明治時代に入ると漁法の革新により盛んになり、漁業組合もできましたが、現在では堀川網一軒が残るのみになりました。]明治初期の鵠沼村。鵠沼地区の小字名・集落名(下記はネットから)上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川の9村の位置図。ここ「鵠沼地区宗教史年表」👈️リンクから。 左:明治時代の鵠沼村の集落と小字右:現在の鵠沼地区の住居表示 をネットから。相模国準四国八十八ヶ所👈️リンクとは。[=四国遍路とは= 参考:「四国路八八ヶ所巡礼の歴史と文化」 森正人著古来、四国は都から遠く難れた修行の場でした。弘法大師(空海)もこの地で修行され、八十八ヶ所の寺院などを選び四国八十八ヶ所霊場を開創されたと伝わります。中世には修験者が、未開の地(四国)の弘法大師の霊場を巡る修行が行われていたことが知られています。四国遍路の成立時期については諸説あり、江戸時代にはいってからと見る説が有力です。四国遍路の特徴は、札所寺院の本尊は、阿弥陀如来もあれば弥勒菩薩もあり、さらに宗派も真言宗だけではありません。四国八十八ヶ所の寺院に共通しているのは、本堂の他に大師堂があり、このニつを参拝することが求められている点です。※お砂踏み~現代の四国八十八ヶ所巡り~参考: (ー社)四国八十八ヶ所震場会四国八十八ヶ所霊場各札所の「お砂」をそれぞれ集め、その「お砂」を札所と考えて「お砂」を踏みながらお参りするこです。そのご利益は、実際に遍路をしたことと同じであるといわれております。江戸時代には、四国八十八ヶ所霊場を模し新四国、島四国、八十八ヶ所などと呼ばれるうつし霊場やお砂踏み道場などが日本全国に数多く造られました。=相模国準四国八十八ヶ所=相模国準四国八十八ヶ所は、文政年間に鵠沼村堀川の浅場太郎右衛門によって作られ、現鎌倉市の西部から、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の各地に札所が置かれました。その経緯は、浅場太郎右衛門の父が、下総国相馬郡に本四国を写した霊場を見たことに端を発します。後に、鵠沼の近辺にも作りたいと普門寺の住職善応密師に相談し、弟子の浄心を派遣し、霊場の砂土を採ってこさせました。相模の霊場は、元々御堂のある場所や墓地を選び、霊場の砂を埋めた上に、大師像を安置しました。その事情は、江戸時代の巡礼案内書にも記されています。この霊場の完成は、父の十七年忌(文政四年(1821))を期して、息子の浅場太郎右衛門が大師像を造り各地に設置したという説が有力です。その根拠は、大師像のいくつかの年銘が、文政3、4年であることにあります。霊場番号については、本四国が阿波から1番、2番と巡礼道の順に振られているのに対し、相模の札所番号はバラバラてす。震場として選んだ場所それぞれを、本四国の震場と環境が似ている、名前が似ているなど、何らかの類似点を見出し割り振ったのではないか見られています。なお1番札所の感応院👈️リンクは普門寺の本山であります。1番と結願の88番札所(普門寺)の2箇所は、本四国とは関係なく決められたものでしょう。この霊場をつくった縁によるものか、感応院の「霊簿記」には浅場太郎右衛門の名が大旦那扱いで記名されているそうてす。=藤沢の「相模国準四国八十八ヶ所」研究=創設当初は巡礼者でにぎわっていた相模国準四国八十八ヶ所も、時代が過ぎ戦後になると巡拝する人もほとんどなく、「藤沢市史」等に戦前の大師講の様子が僅かに記されている程度でした。(「藤沢市史第7巻」民俗編 第六章 信仰と民間療法)] 私の「四国八十八ヶ所霊場巡り」👈️リンクは車での移動であったが、既に2015年に結願しているのだ。[昭和30~40年代、忘れ去られていた相模準四国八十八箇所について、江戸時代に書かれた巡礼案内書が読み解かれました。一つは、茅ヶ崎の南湖金剛院が所蔵していたもの。もう一つは、鵠沼堀川の山上家が所蔵していたものです。これらの古文書から、相模国に八十八ヶ所を創設した経緯、各札所の御詠歌、お勧めの巡礼行程など判明しました。その後、平成になり「鵠沼を語る会」の有志の方々によリ弘法大師像が安置されている位置も調査され、一冊のガイドブックにまとめられました。なお、山上家本の方は、鵠沼に住んていた民俗学者丸山久子氏が解読し発表されました。]相模国準四国八十八か所の順路をズームして。以上 ポイントを纏めると●相模準四国八十八箇所の概要 ・概要: 四国八十八箇所の写し霊場で、弘法大師石像が各札所に祀られています。 ・構成: 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町、横浜市泉区にまたがる88か所の札所。 ・起源: 江戸時代の文化・文政期に普門寺の善応師と鵠沼(くげぬま)の浅場太郎右衛門が 発願し、文化3年(1806年)に計画されました。 ・ご利益: 四国霊場を巡るのと同等のご利益があるとされ、手軽に巡拝できることから 流行しました。 ・現状: ・明治時代の神仏分離令や関東大震災、開発などにより、廃寺・移転・消失した札所が あります。 ・昭和50年代以降、調査が進み、現在では85体の弘法大師像が残っていることが 確認されています。 一部の札所では、ウォーキングイベントなども開催されています。相模国準四国八十八か所の札所リストをネットから。・相模国と呼ばれたエリアの弘法大師霊場。・霊場札所の御本尊は、弘法大師石仏となる。・堂となっていても、屋外に石仏が祀られているだけのケースもある。・開創者の浅場太郎右衛門は鵠沼村の住人で、善応は88番普門寺の住職だった人物。・慶応4(1868)年の神仏混淆廃止、明治2(1869)年の神仏分離、廃仏毀釈、さらに 関東大震災によって廃寺や廃堂となった札所が多い。・結果、札所の移動もかなりあり、弘法大師の石仏が行方不明のケースもある。・当時の札所配置で、春の彼岸の際に4日ほどで巡拝する人が多かったようだ。・不定期ながら、巡拝ウォーキングのイベントなども開催されている。霊場の写真もネットから。鵠沼の弘法大師像堀川の淺場太郎右衛門父子二代の発願になる「相模國準四國八十八箇所」のうち、鵠沼村内に置かれたものは次の9か所である。この他に法照寺境内には、もう1体の弘法大師像が小堂内に安置される。手前が第48番札所の大師像とされる。相模國準四國八十八箇所の概略は第0084話、詳細は相模国準四国八十八ヶ所を参照されたい。第七十九番 大東観音堂第六十三番 毘沙門堂第五番 原地蔵堂 地蔵立像と併置第二十五番 濱道堀川地蔵堂 地蔵立像と併置第五十六番 堀川大師堂 地蔵坐像と併置第四十一番 苅田稲荷社第四十七番 密嚴山遍照院普門寺大師堂第四十八番 善光山天龍院法照寺第八十八番 密嚴山遍照院普門寺本堂=結願札所鵠沼地区地蔵尊・弘法大師像年表 西暦 和暦 月 日 記事1654 承応 4 5 吉 石上の地蔵菩薩立像、造立(鵠沼最古の石仏。昔は石上の 渡し場近くにあった)1655 承応 5 石上稲荷神社境内の地蔵菩薩立像、造立(遺失)1670 寛文10 8 16 本鵠沼2-4-36大東町内会館裏の地蔵菩薩立像(南無阿弥陀仏)、造立1780 安永 9 11 吉 鵠沼海岸7-4-17地先浜道地蔵堂の地蔵菩薩像(立像丸彫り)、造立1820 文政 3 6 吉 法照寺境内の第48番札所弘法大師石像(坐像丸彫)、造立1820 文政 3 6 吉 鵠沼海岸7-4-17地先浜道地蔵堂の第25番札所弘法大師像(坐像丸彫)、 造立1820 文政 3 6 吉 浅場邸内の準四国八十八箇所霊場第56番札所弘法大師像(坐像丸彫)、 造立1820 文政 3 本鵠沼5-10-21苅田稲荷の第41番札所弘法大師像(坐像丸彫)、造立1821 文政 4 3 浅場太郎右衛門、普門寺境内に大師石像と大師堂建立1843 天保14 2 4 堀川山上新右衛門、鵠沼海岸7-19-12に地蔵尊立像・高根地蔵堂造立1943 昭和18 日本精工拡張で東毘沙門堂準四国第63番大師像を鵠沼墓地 髙松家墓所に移動1958 昭和33 1 20 鵠沼松が岡4-19-5小田急線一木通り踏切脇の地蔵菩薩立像、造立1986 昭和61 11 21 鵠沼神明3-4(鵠沼墓地)の延命地蔵、造立1995 平成 7 関根善之助、普門寺境内に大師堂建立、寄進 ・・・つづく・・・

2025.11.25

閲覧総数 305

-

6

龍の口竹灯籠へ-1

すばな通りを進むと、右手にあったのが江ノ島電鉄「江ノ島」駅。 江ノ島電鉄「江ノ島」駅前の小鳥オブジェ・通称『江のピコ』。小鳥のオブジェ付きの車止めの名は「ピコリーノ」。地元の女性が季節に合わせて手編みのカラフルな衣装を着せ替えていることで有名で、観光客の人気スポットになっている。もともとは、子どもがポールに飛び乗って怪我をしないようにという安全対策の工夫として小鳥のデザインが採用されたもの と。踏切を渡り、「江ノ島駅」を見る。 そして目的の「龍の口竹灯籠」の行灯(あんどん)型の照明 。和紙風のパネルに、幾何学模様(和柄・アイヌ文様にも近い図形)がプリントされていた。模様は矢羽根、山形(杉綾)、菱形などを組み合わせたデザイン。「龍口明神社(元宮)」の石鳥居が左手に。もともとは龍口(たつのくち)の龍口寺西隣に建っていたが、安政2年(1773年)に龍口が片瀬村(現藤沢市片瀬)に編入されて以降、境内地のみ津村の飛び地として扱われた。鎌倉時代には刑場として使用された時期もあり、氏子達は祟りを恐れ、長年移転を拒んでいたという。大正12年 (1923年)、関東大震災により全壊、昭和8年 (1933年)に龍口の在のままで改築したが、昭和53年(1978年)に、氏子百余名の要望により、江の島を遠望し、龍の胴にあたる現在の地へと移転した。なお移転後の現在も、旧境内は鎌倉市津1番地として飛び地のまま残っており(周りは藤沢市片瀬)、拝殿・鳥居なども、移転前の姿で残されている。扁額は「龍口明神社」。「第十五回 龍の口竹灯籠」のポスター。・開催日: 2025年11月14日(金)、15日(土)・時間: 午後5時~午後8時・場所: 龍口寺境内(神奈川県藤沢市片瀬3-13-37)・内容: 龍口寺境内に約3,000基の竹灯籠が並べられ、ろうそくの光に包まれる幻想的な秋の夜を楽しむイベント。詣者のご先祖様の供養や願いごとの祈願も行われると。龍口寺境内に並べられた約3,000基の「竹灯籠」に灯るロウソクの光に包まれながら本堂前に施餓鬼壇を整え、参詣の方々のご先祖様や、亡くなられた方のご供養や、お願いごとなどの祈願を行います。竹灯籠の灯りが描き出す幻想的な夕べを大切な人とお楽しみください と。灯籠奉納受付所のテントが前方に。「奉納者芳名板(ほうめいばん)」が右手に。 龍口寺の仁王門(山門)前の「第十五回 龍の口竹灯籠」の入口の飾り。複数の竹灯籠を組み合わせたゲートが設置されていた。● 左側の竹灯籠の刻字「龍 口 寺」1本の竹に「龍」「口」「寺」の3文字が、節と節の“間”に1文字ずつ縦に配列されていた● 右側の竹灯籠の刻字「藤 沢 市」(同じ構造)● 中央下部の竹筒「竹灯籠」と刻まれた短めの竹灯籠が金属製U字ガードレールの前に置かれている。仁王門。扁額「龍乃口」と。 仁王門の先の石段。山門前の石段を斜めから。山門は元治元年(1864)竣工で、欅造り銅板葺。大阪雲雷寺の発願で、豪商鹿島屋某が百両寄進し建立された。正面から。短い竹筒の上部を斜めに切られた竹灯籠が中央、左右に並べられ、内部に本物の蝋燭が灯されていたのであった。LED ではなく蝋燭の灯りが特徴。蝋燭の灯りの特徴。・光が 揺らいでいる(ゆらぎのある光)・光の色が 温かみの強い橙色で、中心が明るく外側が徐々に弱まる・切り口から漏れる光が不均一で自然な形状をしている・同じ灯籠でも光の強弱が微妙に違う・LED特有の白っぽさ・均一な広がりがない上部から覗くが如くに。龍の口竹灯籠会場図。山門の両側に置かれた和傘が刻々と色・模様が変化する、プロジェクションライト(模様投影ライト)が照射されて。左側。右側。「アメリカデイゴ(亜米利加梯梧)」の花もライトアップされて。バナナのように反り返った形 をしている赤い花をズームして。山門を潜ると参道の両側には、多くの竹灯籠(たけとうろう) が びっしりと並んでいた。大小さまざまな竹灯籠。斜めの切り口から炎の橙光が漏れるのであった。光がひとつひとつ微妙に揺らぎ、均一ではない自然な光のゆらめきが生じている。LED光ではなく蝋燭のため、光の揺れ方・明滅の仕方が柔らかいのであった。参道の右側に並べられた竹灯籠は、渦巻き状・曲線状の軌跡を描いて配置されていた。移動して。竹灯籠一つひとつの内部で灯る蝋燭(ろうそく)は、・揺らぎのある光・中心が明るく、周囲が自然に減衰する光・個体差のある微妙な強弱を持っているのであった。大書院への石段にも竹灯籠が並び、その上にも竹灯籠のオブジェの姿が。ズームして。裏側から見ても絵柄模様が判らなかった。周囲は暗く、灯籠だけが明るいため、コントラストが高く、光の形状が際立つのであった。竹筒は一本一本、太さ・節の位置・切り口の角度が僅かに異なる。その差が光の強弱として現れ、LED照明とは違う自然な揺らぎとなって視覚に訴えるのであった。竹灯籠の光が地面や石段に反射し、弱い二次光が全体の明るさを底上げしていると感じるのであった。手水舎手前を。大本堂とのコラボ。闇に沈んだ境内の土の上に数え切れぬほどの小さな灯りがまるで呼吸するように揺れていた。ひとつひとつは、竹の内奥で燃える小さな炎にすぎないのに、寄り添い、並び、つながるとまるで大地そのものが灯っているかのようであった。渦を描く火の道は、見えない風の手に導かれ、やがて階段の灯りへと吸い込まれていく。その先には、古い寺の影が青白い光に照らされて、息づいているのであった。炎は風に怯えながらも、一瞬のために命を燃やし、闇の中で人の心をそっと照らしていた。立ち止まったその場所だけ、時が静かに、柔らかく、滲むように流れていたのであった。左手には浄行菩薩像が。大本堂前。大本堂前から山門方向を見下ろして。参道には多くの見物客の姿が。 ・・・つづく・・・

2025.11.23

閲覧総数 430

-

7

片瀬西海岸からの夕景-1

この日は11月15日(土)、朝から鵠沼へ「藤沢地名の会 地名探索」に参加し15時前に終了し解散する(後日ブログアップ予定)。17時から始まる片瀬・龍口寺で開かれている「第15回 龍の口 竹灯籠(たけとうろう)」を観に小田急片瀬江ノ島駅に向かう。片瀬江ノ島駅構内には大型のクラゲの水槽が設置されているのだ。半透明のミズクラゲでゆったり浮遊する様子は実に幻想的なのである。クラゲ水槽に近づいて。クラゲ水槽は改札内へのコンコースにあり乗降客は早速記念写真やスマホに撮っていた。この水槽は少し離れた場所にろ過装置が設置されていて、配水管を通し水質管理、水温調節、異常が生じれば新江ノ島水族館に即伝わる仕組みなどが備えられているのだと。同館クラゲ担当の方は毎日、餌やり、海水の状況、ミズクラゲの姿の確認など行うのだ と。ミズクラゲ(Aurelia aurita)をズームして。特徴は・体が円盤状で透明。・中央に四つ葉のクローバー状の“4つの輪”(=生殖腺)が見える。・触手は細く短い と。■ どこに生息している?・世界中の温帯〜熱帯海域に広く分布。・日本では沿岸部ならほぼどこでも見ることができる。・港湾や内湾など、やや富栄養化した場所にも多い。1. 傘の縁に細かい“フリル状のひだ”が並んでいるミズクラゲ最大の特徴は、傘の縁に多数の触手(短いタテガミ状)がずらりと並ぶこと。この縁の部分だけがくっきり写り、「レース」「羽毛」のように見えたのであった。・薄くて平たい傘 横から見ると、ミズクラゲは扇形・半月形に見えることがある。・傘表面に模様が無い タコクラゲ、サカサクラゲ、アマクサクラゲなどは模様があるが、 ミズクラゲは透明で模様がほぼ無いのだと。傘をゆっくり収縮→拡張のリズムで動いていた。主に“漂う”生き物で、潮流や水流に大きく影響されるのだと。小田急電鉄・片瀬江ノ島駅(2020年改築の新駅舎)。この駅舎は、日本でも珍しい 「竜宮城(りゅうぐうじょう)をモチーフにした駅」 として有名。■ 1. 竜宮城をイメージした外観・建物全体が「浦島太郎がたどり着いた竜宮城」をモデルに設計・朱色・金色・青緑の屋根という華やかな配色・千鳥破風・唐破風、曲線の軒先など“神社建築+竜宮城”のデザイン → 江ノ島観光の玄関口として象徴的な駅舎に仕上がっている■ 2. アーチ形の入口(白い「門」)・写真中央の白いアーチ部分は、・竜宮城の入口「門」のような造形を模しており、・曲線を強調した意匠になっています。■ 3. 金色の装飾・屋根の各所に金箔風の装飾が施され、・「竜宮城の豪華さ」を演出。そして片瀬西浜にある片瀬漁港に向かって進む。片瀬江ノ島駅前(駅前ロータリー付近)から美しい夕日の姿が現れた。時間は17:12。この場所のこの日の日没は17:37と。椰子(ヤシ)と夕日のシルエット。フェニックス(カナリーヤシ)。江ノ島周辺のランドマーク的な植栽で、リゾート感を演出しているのであった。国道134号線が前方に。江ノ島周辺ならではの植栽である フェニックス(カナリーヤシ) が逆光でくっきり浮かび上がり、晩秋の江ノ島らしいドラマチックな夕景が眼前に拡がったのであった。まっすぐ伸びた高いヤシの木は、江ノ島周辺によく植栽されているフェニックス・カナリエンシス。幹が真っすぐ、頭頂に大きな扇状の葉、シルエットが非常に美しい樹形なのであった。夕日との相性が抜群で、まさに「湘南らしい風景」を象徴しているのであった。雲の下に空隙(すきま)があり、太陽光がそこから漏れていた。晩秋・初冬特有の澄み切った空気によって、黄金色が強く出ていて、海面からの反射光が写真下部を明るく照らしているのであった。江の島漁港の整備完了を記念して、「無事故を祈願して」建てられたという「海の詩」の像。■ 作品名海の詩(うみのうた)■ 作者親松 英治(おやまつ えいじ)日本の彫刻家で、湘南地域に複数の作品を残しています。■ 所在地片瀬漁港(片瀬海岸)の広場江ノ島水族館の少し西側、片瀬漁港荷捌き場の前に設置。■ モチーフ海の生命力人と魚が一体化したような躍動的造形「海とともに生きる片瀬・江の島」の象徴的作品 と。「海の詩」のシルエットが完全に夕日と重なり、“躍動感”が強調された写真が撮れたのであった。移動して、江の島を背景に。片瀬漁港(片瀬江の島漁港)から見た相模湾の夕日 を捉えて。手前が片瀬漁港の内湾。静かな水面が夕日の光を伸びやかに反射していた。片瀬漁港の外側の防波堤には人影が見え、散歩や写真撮影をする人が立ち並んでいるのがわかるのであった。雲の下側が切れているため、雲と地平線の隙間から光がこぼれる“ドラマチックな夕焼け” の典型的パターンを捉えることが出来たのであった。非常に薄くだが、遠くに箱根・伊豆半島の山影が見えた。条件が良い日はこの位置に富士山のシルエットも現れるのだが、この日は富士山は雲に隠れて。海面の反射(グラデーション) が主役になっていたのであった。片瀬漁港の外側の防波堤をズームして。その手前には、水面の黄金の“光の道”(サンロード)が現れていたのであった。太陽から海面にまっすぐ伸びる光が美しく、静かな片瀬漁港の雰囲気を引き立てていた。片瀬漁港から江の島を望む夕景を。漁船の静かな佇まいと、江の島シーキャンドル(灯台)のシルエット、そして海面に映る柔らかな光が融合して、まさに “片瀬漁港らしい夕景”なのであった。写っているのは片瀬漁港の定置網・釣り船・遊漁船など。写真中央の船には「第十八ゆうせい丸」と読み取れる文字があり、実際に片瀬漁港に所属する船。太陽が雲に隠れて、水面の黄金の“光の道”(サンロード)が姿を消した。夕陽が沈みゆく空の中で、雲の縁だけが薄く金色をまとい、まるで空が自らの境界をそっと縁取っているように白い輝きが静かに滲んでいるのであった。雲のふちに夕陽の光が当たって、白くきらりと光っている。まるで雲が輪郭だけ輝いて浮かび上がっているようなのであった。そして沈みゆく太陽が厚い雲の下からわずかに顔をのぞかせ、その光が雲の縁を内側から焼き付けるように再び白く輝く。闇へと沈む雲の下で、陽光だけが最後の抵抗のように鋭い光の縁を刻んでいるのであった。沈む陽が雲の縁を白く照らし、港の水面まで夕光が流れ込む時間なのであった。停泊した漁船の影が静かに伸びて。いつまでも佇んで見つめていたい時間、空間なのであった。ズームして。太陽に近い部分は、黄色・白色・ややオレンジが混ざった高輝度の輝きが確認できる時間なのであった。反射の中心は太陽直下にあり、強い橙色の帯(光の道)が水面に伸びていた。水面は完全な静水ではなく、小さな揺れ(リップル)があるため、反射光が細かな線状に分解されて揺れて見える状態なのであった。太陽は水平線に向かって。円形がほぼ完全に見える状態に。厚い雲の縁は太陽が真下にあるため、逆光によって輝く「エッジライト」現象が発生しているが如くに。 ・・・つづく・・・

2025.11.21

閲覧総数 404

-

8

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-5

★六会地区 歴史年表-14年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和21年 1946 NHKのど自慢開始👈️ 極東軍事裁判👈️ 23年 1947 第一回市長公選、無投票で飛嶋繁当選 学校教育法に基づき新制六会中学校発足 旧横須賀海軍無線送信所の兵舎を仮校舎 とする 24年 1948 六会に市役所の支所(旧六会村役場)設置 一ドル三六〇円の 日本大学農林高等学校創立 為替レー ト設定 市制施行一〇周年、市歌・市章制定 ソ連からの引揚船 大船駅と小田急六会駅間にバス運転開始 舞鶴港に到着 湯川秀樹👈️ ノーベル物理学賞 25年 1950 六会中学校校舎増築完成 朝鮮戦争勃発👈️ 日本大学藤沢高等学校へ改称 藤沢市人口 土棚円行耕地整理組合結成 八四五八一名 会長に高瀬知治就任 26年 1951 市内各小学校で完全給食開始 第一回紅白歌合戦放送 日本航空発足 27年 1952 部落長を自治会長に改称 六会小学校の給食調理室完工 韓国李承晩ライン👈️ 設定宣言 28年 1953 六会中学校校歌👈️制定 テレビ放送開始 👈️ (広田俊夫作詞、市川達雄作曲) 六会小学校六〇周年記念事業の校庭 整備工事完成 六会慰霊塔除幕式挙行 29年 1954 六会地区体育振興協議会設立 第五福竜丸ビキニ環礁で 下土棚の精米所閉鎖される 被爆(水爆実験)👈️ 自衛隊発足 👈️ 青函連絡船「洞爺丸」👈️ 遭難事故発生 30年 1955 六会中学校増築工事完成 第一回水爆禁止大会(広島) 石川山田橋竣工 神武景気始まるテレビ・ 亀井野の平川秀雄、六会幼稚園を創立 電気洗濯機・電気冷蔵庫 六会駅近くの山林の一部が造成され、 普及(三種の神器) 三期にわたって分譲地として販売始まる 第一〇回国民体育大会 開催(藤沢を中心会場に) 31年 1956 亀井神社の参道が改修される 六会地区有線放送電話開通 32年 1957 六会小学校の図書館完成 南極観測隊昭和基地開設👈️ 六会中学校にプール完成 33年 1958 横浜開港一〇〇年 34年 1959 石川中の塚に市汚物処理場起工 メートル法実施 石川丸石公民館落成 伊勢湾台風上陸👈️ 石川に市農村青年研修所新設 藤沢市民交響楽団誕生 35年 1960 市制ニ〇周年記念式挙行 36年 1961 いすゞ自動車(株)藤沢工場操業開始 インスタントコーヒー 、 プレス工業(株)操業開始 即席ラーメン発表 住宅開発始まる ダッコちゃんブーム ★六会地区 歴史年表-15年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 37年 1962 堀江謙一ヨット世界一周 👈️ 国産第一号炉に原子の火 38年 1963 亀井野地区の工業用水工事中、 トンネル内で五名生き埋め、 三名死亡事故 発生 39年 1964 六会中学校増築工事落成 東海道新幹線開業 👈️ 下土棚市営住宅起工 東京オリンピック開催 東京オリンピック聖火リレー藤沢市内 「高砂丸」👈️ 通過 北部第一区画整理事業認可(一九八四年 完了) 40年 1965 六会小学校体育館落成 名神高速道路開通👈️ 猿田彦大神の石廟市の文化財に指定 藤沢市の人口 一七五一八三名 41年 1966 六会地区社会福祉協議会発足 敬老の日 六会地区青少年育成協力会発足 体育の日設定 善行小学校創立、生徒数 四一五名 (六会小学校内に仮設) 円行石川の一部に桐原町誕生 小田急線湘南台駅開設 42年 1967 六会中学校体育館落成 北部学校給食合同調理場が六会中学校の 敷地内に開設 桐原公園開設 石川の伊沢暁ガソリンスタンド設置 藤沢北郵便局、下土棚に開設 富士見台小学校創立 石川の畑信裕ハタ・オートキット開設 (洋蘭の温室経営) 43年 1968 東京府中、三億円事件 発生👈️ 全国一一〇の大学で 学園紛争起こる 44年 1969 藤沢市農業協同組合設立 (村岡・藤鵠・明治・六会・御所見・ 小出の各農協合併) 老人福祉センター「やすらぎ荘」開設 45年 1970 湘南台幼稚園設立 国産初の人工衛星 六会行政センター(市民センター)改築開館 打ち上げ成功 石川の角田ヨシ方の「梅の木」市の 「おおすみ」👈️ と命名 天然記念物に指定 大阪万国博覧会開催👈️ 六会地区自治会連合会結成 三島由紀夫ら楯の会、 六会中学校コンピューター教育の実験授業開始 自衛隊乱入、割腹事件 下土棚、善然寺本堂起工式 発生👈️ 県立ゆうかり園開園 藤沢市人口 ニニ八九七八名 46年 1971 六会小学校前歩道橋完成 大相撲、大鵬引退👈️ 俣野小学校創立 (優勝三ニ回) 六会郵便局町田線沿いから六会駅前に移転 西俣野初老(五〇才~六〇才)を対象に 常磐会結成 (会員五十名) 六会地区交通安全対策協議会発足 六会地区防犯協会発足 47年 1972 今田郵便局開設 札幌冬季オリンピック 下土棚が長後地区へ編人される 開催👈️ 石川東部土地区画整理組合結成、 沖縄日本復帰👈️ (組合員一五〇名) 連合赤軍、浅間山荘 亀井野に六会東部土地区画整理組合結成 事件発生👈️ (組合員五三〇名) 横井庄一、グアム島で発見 田中角栄通産大臣 「日本列島改造論」発表👈️ ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.14

閲覧総数 820

-

9

片瀬西海岸からの夕景-2

太陽が再び顔を見せ、見事な光の帯が。反射光が細かく分断され、光の帯がざらついた質感で揺れて見えていた。手前側は比較的影になっているため、反射光の明るさがより強く際立つ状態で。光の帯の先端の砂浜で遊ぶ親子連れ。これは典型的な「サンロード(太陽の道)」と呼ばれる現象。「太陽の道」とは、弱い風が吹き、水面に小さな波が立つなど特定の条件が揃った時に、水面に光が反射して道の様に見える自然現象を指す。ズームして。太陽が水平に伸びる雲に一部隠されている状態を正面から。太陽の上半分は雲の上に出ており、下半分は雲の下から。海面には太陽の光がまっすぐ縦に反射していて、明るい光の帯が海の表面に伸びていた。水面は大きく荒れてはいませんが、小さなさざ波があり、光の帯が細かく揺れた模様に。空は太陽の周りが濃いオレンジ色で、上の雲は暗く、下の方へ行くほど赤みのある色に変わって。遠くの海は影になっていて、徐々に暗く見えて来たのであった。片瀬西浜から平塚方面へ向かって、長い砂浜がゆるやかに湾曲しながら続いている様子が見えた。相模湾沿いの特徴で、江の島を基点にして西方向へ大きな弧を描くように海岸線が伸びていた。伊豆半島がプレート運動で北北西へ押し込まれているため、相模湾全体が湾口が開いた弓形の地形になっているのだ。相模川・酒匂川などの河川が運んだ砂が、沿岸流によって東へ運ばれ、藤沢・茅ヶ崎方面に供給されることで砂浜が維持されているのだ。明るい光の帯(サンロード)が次第に弱くなり始めた。太陽をズームして。夕日が水平に伸びた雲の隙間から見えている場面。太陽はほぼ沈む直前で、細長い楕円形のように見えて来た。雲に隠れているため、上半分が覆われ、見えている部分が横に押しつぶされたような形なって来たのであった。海面が適度に揺れているため、光は一本の線ではなく、細かく分かれた光の筋が連なって帯状になっている状態に変化して。手前の海面では光が広がり、ゆらぎを伴った反射となり、光の帯がやや太く見えて来た。全体として、夕日が海面に強く反射してできる、典型的な日没時のサンロードが。太陽が水平線上部の黒い雲に隠れて、これがこの日の日没の如くに。空全体は夕方の光で淡い橙色から赤みへと変化し、上層の雲も同じ色調に染まって来た。水平線上部は暗く影になっており、その上に太陽の明るい部分だけが強く浮き上がって見えているのであった。この日の日没を追う。そしてこの日の太陽は完全に水平線上の雲に隠れて。江の島の姿を。江の島シーキャンドルの灯りは未だ。ゆるやかに湾曲する西浜からの砂浜の光景を見る。真っ赤に色づいた太陽が地平線近くに沈み、相模湾の海面からは光の帯が完全に消えて。海は夕方の暗さを帯び、表面にはわずかな揺れだけが残り、静かな水面が一様に赤みを含んだ淡い光を受け止めていたのであった。相模湾全体が静まり、光も影もゆっくりと均されていく、落ち着いた夕暮れの瞬間なのであった。江の島を背景にした、片瀬漁港周辺の夕方の光景。左奥には江の島シーキャンドル(展望灯台)があり、島全体が落ち着いた薄暗い色に包まれて来たのであった。西浜を後にして国道134号を江の島入口方向に向かって歩く。辻堂方面を振り返って。関東ふれあいの道「関東ふれあいの道」は、一都六県を巡る自然歩道です。沿線の豊かな自然にふれ名所や史跡を訪ねながら、古里を見直してみませんか。⑥ 湘南海岸・砂浜のみちこの道は、県内17コースのうちの6番目です。ここから江の島を背に国道134号を西へ、新江ノ島水族館、湘南海岸公園を通り、鵠沼橋の西縁には聶耳(ニェアル)記念碑が建っています。鵠沼橋を渡るとサイクリングロードに入り、右手に松林、左手に砂浜を眺めながら歩くと、茅ヶ崎柳島海岸が終点です。途中、海に浮かぶ烏帽子岩(えぼしいわ)や平島を見ることができます。終点からは、国道134号を渡って、北へ600mくらい歩くと、浜見平団地バス停(茅ヶ崎駅行)に到着します。片瀬橋から境川の河口そして江の島を見る。上流側には小田急線・片瀬江ノ島駅に続く弁天橋を見る。江の島上空も僅かに赤く染まって。江の島入口交差点の横に建つマンション群。小田急線・片瀬江ノ島駅を弁天橋越しに見る。片瀬江の島観光案内所のすぐ横、江の島へ渡る橋(弁天橋)に向かう歩道沿いに設置されている沿道アート(ストリートモニュメント) 。天に昇るモダンなイメージの龍が。折しも観光客を乗せた人力車が2台。中国人であっただろうか?国道134号「江の島入口」交差点越しに江の島を見る。 すばな通りを江ノ島電鉄・江ノ島駅方向に進む。「塩バニラ君」と。名物江の島塩バニラ・ソフトクリームの店。口に入れると塩気→甘味→塩気と風味が移り変わるのだと。「すばな通り」とは神奈川県藤沢市・片瀬江ノ島駅前から江の島弁天橋へ向かう商店街(約250m)の通り。観光客が江の島へ渡る際に必ず通る“江の島参道の入口”にあたります。江ノ電「江ノ島駅」、湘南モノレール「湘南江の島駅」から江の島に向かう道。「すばな通り(洲鼻通り)」の名前の由来は、この地域に古くからある地名 「洲鼻(すばな)」 に基づくと。● “洲鼻” の意味「洲(す)」= 川口や海辺にできる砂州(砂が堆積した細長い土地)「鼻(はな)」= 地形が突き出した部分(岬のような意味)つまり「海に向かって細長く突き出した砂州の先端部分」を意味する。江の島の付け根(片瀬側)は、昔は砂州が東西に伸びる地形で、まさに「洲鼻(すばな)」と呼ぶのにふさわしい土地であった と。「ここは すばな通り 江ノ電江ノ島駅」碑。 ハラミステーキカレー・ピザの店「Kalae Ribs kitche」。すばな通りを北へ進むと左側に「道標」と案内板。江の島弁財天道標。この道標は、平成十一年一月、ここより170メートル南の洲鼻通りの地下から、道路工事中に発見され、追加の指定を受けたもの と。「市指定重要文化財(建造物) 昭和四十一年(1966)一月十七日指定「江の島弁財天道標」この石柱は、江の島への道筋に建てられた道標の一つです。江の島弁財天道標は、管を用いて鍼をさす管鍼術を、江の島で考案したという杉山検校が寄進したと伝えられ、現在市内外に十数基が確認され、そのうち市内の十二基が藤沢市の重要文化財に指定されています。すべて頂部のとがった角柱型で、その多くが、正面の弁財天を表す梵字の下に「ゑのしま道」、右側面「一切衆生」、左側面に「二世安楽」と彫られています。この文言は、江の島弁財天への道をたどるすべての人の現世・来世での安穏・極楽への願いが込められています。この道標は、平成十一年(1999)一月、ここより170メートル南の洲鼻(すばな)通りの地下から、道路工事中に発見され、追加の指定を受けたものです。 平成二十六年(2014)三月 藤沢市教育委員会 」 「湘南しらす」の幟旗の店。 「湘南生しらす井 ¥1,450」と。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・

2025.11.22

閲覧総数 397

-

10

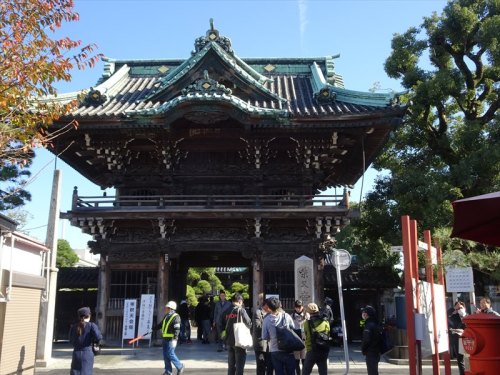

成田山新勝寺へ

ここ5ヶ月ほど、アイルランド・ロンドン旅行記を長々とアップしてきましたが、今日からは、その後の旅行についてアップさせていただきます。この日は6月13日(金)、成田山新勝寺に自治会役員仲間と向かいました。成田山新勝寺の総門に向かって進む。右手奥に見える大きな屋根の建物が総門で、その先に仁王門や大本堂へと続きく。道の両側には土産屋さんや飲食店が並び、参拝客でにぎわう場所。このあたりは「成田山表参道」と呼ばれ、うなぎ料理や和菓子のお店が多いことで知られているのだ。成田山新勝寺の総門(そうもん)が前方に現れた。総門は新勝寺の表玄関にあたる荘厳な門で、平成19年(2007年)に建立された比較的新しい建築物。門の前には「成田山金剛力院新勝寺」と刻まれた大きな石柱があり、参拝者が記念撮影をしている様子が見えるのであった。この総門をくぐると、次に「仁王門」、そして「大本堂」へと続いていた。ちなみに、総門の屋根は銅板葺きで、木組みの細工や装飾も非常に見事で、伝統的な寺院建築の美しさが感じられたのであった。成田山新勝寺案内図。地図の下の方(南側)から参道を通って入ると、次のような順に主要な伽藍が並んでいた。1.総門(そうもん) — 表玄関2.仁王門(におうもん) — 金剛力士像が守る門3.大本堂(だいほんどう) — 成田山の中心、本尊・不動明王が祀られている4.三重塔(さんじゅうのとう) — 色鮮やかな重要文化財5.釈迦堂(しゃかどう) — 旧本堂6.光明堂(こうみょうどう) — 江戸時代初期の建築7.平和の大塔 — 新しい時代のシンボル塔(仏舎利奉安)また、右上の方には広い池と庭園が描かれており、ここは成田山公園。春は梅や桜、秋は紅葉が美しい散策スポットになっているのだ。ネットから。名称:総門(そうもん)所在地:千葉県成田市 成田山新勝寺建立:平成19年(2007年)再建形式:入母屋造(いりもやづくり)、重層門特徴:伝統的な木造建築で、組物(斗きょう)や彫刻が極めて精巧。屋根の反りや飾金具などに荘厳な意匠が施されています。🔹中央の扁額(へんがく)中央に掲げられている額には成田山(なりたさん)」と。これは成田山新勝寺の山号(さんごう)であり、正式名称:成田山金剛王院新勝寺(なりたさん こんごうおういん しんしょうじ)宗派:真言宗智山派本尊:不動明王(ふどうみょうおう)所在地:千葉県成田市成田1番地創建:天慶3年(940年)開山:寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう) その起源は、平将門(たいらのまさかど)の乱を鎮めるため、朱雀天皇の勅命によって、 寛朝僧正が京都・東寺から不動明王を奉じて成田に来たことに始まります。 戦乱が収まった後も、不動明王は「ここにとどまりたい」と示したため、寛朝が堂宇を建立し、 これが成田山新勝寺の始まりとされています。通称:「成田不動」「成田のお不動さま」・成田山(なりたさん) 「成田」は地名ですが、「成(なる)」=成就・成功、「田」=豊穣を意味することから、 「すべての願いが成就し、豊かに実る地」という吉祥的な意味もあります。・新勝寺(しんしょうじ) 「新たに勝つ寺」すなわち「平和と安寧の勝利を祈願する寺」という意味。 開山の際、平将門の乱を鎮めるために護摩修法を行い、「戦乱を鎮める=勝利する」という 願いから名付けられたのだと。総門を振り返る観光客そして我が旅友。その先に仁王門。仁王門。新勝寺の境内入口正面石段を登ると阿形、吽形の二力士像を安置した仁王門がある。その正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)、左側に口を閉じた吽形の蜜迹金剛(みしゃくこんごう)、裏仏には右側に広目天、左側に多聞天が安置されており、境内の入口にあって伽藍守護の役目を担う。この仁王門は、3間1戸の八脚門であり、屋根正面は千鳥破風及び軒唐破風、背面は軒唐破風付きの入母屋造の銅板葺である。組み物は三手先で、軒は二軒の扇垂木である。両側面の壁には、ケヤキの一枚板を用いるなど、堅牢で宏壮に建造され、材料、工法とも優れており江戸時代末期の特色が見られる。また、頭貫上の各柱の間には、後藤亀之介、天保2年(1831)の竹林の七賢人、司馬温公瓶割りなどの彫刻が施される。建立は、棟札の記述から文政13年(1830)である。名称:仁王門(におうもん)建立:文久元年(1861年)構造:入母屋造(いりもやづくり)・銅板葺(どうばんぶき)・二重門(にじゅうもん)重要文化財指定:1958年(昭和33年)場所:成田山表参道の終点、大本堂へと続く石段の手前に位置仁王門は、成田山新勝寺の表玄関にあたる壮麗な山門で、参拝者が俗世から聖域へと入る「結界の門」としての役割を持ちます。門の中央には、ひと際目をひく大きな赤い提灯が掲げられていた。「魚がし」と書かれた大提灯は、東京・築地の魚河岸の旦那衆が、1968年に奉納したもの。紙張りのように見えるが骨部分は砲金(青銅の一種)製で、重量が800キログラムにもなる と。正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)。左手に堂庭御護摩受付所横の「光輪閣」入口門。「光輪閣」脇門へと進む。「光輪閣」。1975年(昭和50年)建立本坊(寺務所)及び客殿を備える地上4階・地下2階の建物四階「光輪の間」は千数百人が、一度に入れる480畳の大広間がある。一階が受け付け・二階から四階は坊入りなどの接待をする客殿。明治天皇成田行在所碑。明治14年と明治15年に明治天皇が宮内庁下総御料牧場へ行幸(ぎょうこう)する時に成田山を行在所(あんざいしょ)と定めた。御座所として御駐泊になられたのが明治天皇行在所です。光輪閣後方にある行在所は2014年に修復した と。三重塔。日光東照宮の五重塔と成田山の三重塔が日本で一番絢爛豪華であろう。二軒の板垂木で有名。他の社寺では見ることが出来ない見事な造りである。厚さ20cm以上ある板に雲水紋が彫られていた。三重塔心柱の墨書きには、下記の様に書かれています。棟梁は「櫻井瀬左衛門」の宮大工としての、素晴らしい技術棟 梁 常州那珂郡羽黒村 桜井瀬左衛門次棟梁 同国同郡 中野左五兵衛 同国茨城郡笠間 藤田孫平次 竜の尾垂木彫刻 下総国武射郡堺村 伊藤金右衛門彫物師 江戸○○住 無関圓鉄 羽目板「十六羅漢図」彫刻 法起寺(ほっきじ)の三重塔(国宝)が現存最古の三重塔である。創建は慶雲3年(708年)近づいて。三重塔は、宝永6年(1709)に起工され、正徳2年(1712)に完成した中規模な塔です。心柱の墨書から、宝暦7年(1757)、享和元年(1801)、安政5年(1858)に修理されたことがわかります。高さ約25メートルのこの塔は、初重(第一層)の柱や長押に地紋彫を施し、各重の尾棰を竜の彫刻とし、二間の板軒に雲文が浮き彫りされており、極彩色を施すなど華麗な塔です。この塔は、近世の塔としては、全体の均衡もよく、良質であり、江戸時代中期以後にみられる過飾な建物の、早い時期の遺例として貴重なものです。周囲の十六羅漢の彫刻は、島村円鐡の作です。塔内には五智如来が安置されています。なお建立の際には、佐倉城主から成田の並木及び三之宮神社の松17本と将門山(佐倉市)松5本が寄進されています。板垂木。ズームして。常香炉。聖徳太子堂。移動して。1992年建立の聖徳太子堂。成田山新勝寺の聖徳太子堂は、1992(平成4)年に建立され、2007(平成19)年に修復された。日本の仏教興隆の祖である聖徳太子の理念にもとづき、世界平和を願って建てられました。堂内には、大山忠作画伯の壁画が6面に渡り描かれており、聖徳太子像が奉安されています。聖徳太子像。大山忠作画伯の壁画が堂内六面にあります。写真では牡丹・白鷺・菊が見えた。常香炉を振り返って。左から、三重塔、一切経堂、鐘楼。一切経堂、鐘楼をズームして。巨大灯籠。移動して。石段上から仁王門を見る。常香炉と本堂。仁王門前から総門を見る。参道の両側には石灯籠が並ぶ。

2025.11.16

閲覧総数 416

-

11

牛久大仏へ(その2)

牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)をデザインした絵馬。大仏型の絵馬も、外国人の方が書かれたものがチラホラと。木製の絵馬に青色で牛久大仏の全身シルエットが印刷されていた・右手は「施無畏印(せむいいん)=恐れを取り除く印」・左手は「与願印(よがんいん)=願いを叶える印」・蓮の台座に立つ姿も忠実に描かれていた・紐(赤色)を通して奉納できるようになっていた發遣門(ほっけんもん)牛久大仏の参道に設置された門で、参拝者を阿弥陀如来の世界へ“送り出す”という意味を持つ門。二階建てのガラス張り建築。上階に額(扁額)があり「發遣門」と書かれていた。門の向こうに大仏が一直線に見える参道の構図。左側に石仏が配置されていた。「發遣門(ほっけんもん)」の内部にあった親鸞聖人像と梵鐘(ぼんしょう)。① 親鸞聖人(しんらんしょうにん)像浄土真宗の宗祖牛久大仏は「阿弥陀如来」+「親鸞聖人の教え」を基盤として建立された発遣門の内側に祀られている理由は参拝者が“阿弥陀の教えへ送り出される”象徴 のため像が手に持つのは「念珠(ねんじゅ)」と「杖」 ② 梵鐘(ぼんしょう)寺院で鳴らす伝統的な大きな釣り鐘発遣門内に置かれているのは珍しい配置彫刻には八葉蓮華(はちようれんげ)や唐草模様が確認できるチェーンにつながっている木の撞木(しゅもく)で打てるようになっていた 親鸞聖人像を正面から。参道と牛久大仏。ズームして。牛久大仏が「發遣門(ほっけんもん)」の2階のガラス窓に映り込んでいた。手前には黄金の釋迦三尊像のお姿が。ネットから。釋迦三尊像 釋迦牟尼佛 弥勒菩薩 阿難尊者参道の左手には池が。「群生海「群生」とは、すべての生きとし生けるもののこと。この池は現世そのものをあらわし、水辺を埋め尽くす四季折々の花々はうつろいゆくこの世の無常をあらわしています。」 再びズームして。「お花畑のご案内」。 参道前方に大きな香炉の姿が。牛久大仏の「桜&芝桜エリア」への案内看板。春になると、・ソメイヨシノ・八重桜・芝桜(ピンク色の絨毯)が同時に満開になるため、牛久大仏の春の名物になっている のだと。八重桜と芝桜(ピンク色の絨毯)のコラボ。参道右手にあったのが牛久大仏の「鐘つき堂(自由に撞ける梵鐘)」日本一の大香炉と牛久大仏。近づいて。日本一の大香炉を振り返って。「あじさい 六月中旬~七月中旬」案内板。 「花菖蒲(ハナショウブ)」。そして「紫陽花(アジサイ)」。 牛久大仏を見上げて。ズームして。■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■手の印 ・右手:施無畏印(せむいいん) 「恐れを取り除く・安心を与える」 ・左手:与願印(よがんいん) 「願いを叶える・救いを与える」 牛久大仏の最も象徴的な姿勢。 ■蓮台の上に立つ姿 写真の下部に巨大な蓮弁(れんべん)が見える → 阿弥陀如来が極楽浄土に立つことを象徴 ■外側の造形 ・青銅の板を貼り合わせた外殻 ・なめらかな衣紋のライン ・胎内に入れる構造(右胸あたりに展望窓)背中側から見上げて。背中側にも深い衣紋(えもん:布のしわの造形)が刻まれており、下から見ると立体的に浮き出て見えたのであった。牛久大仏の台座の周囲にはサツキの刈り込み生け垣が波のごとくに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.18

閲覧総数 411

-

12

牛久大仏へ(その4)

牛久大仏の内部見学を終えて、地上へ。「本願荘厳の庭(ほんがんしょうごんのにわ)」・本願(ほんがん) 阿弥陀仏の「本願」(衆生を救う誓願)を意味します。・荘厳(しょうごん) 仏教語で「飾り整えること」「厳かに美しく整えること」。 仏や浄土を荘厳=美しく表現する、という意味があります。・庭(にわ) そのまま「庭園」。つまり 「本願に基づいて荘厳(美しく整え)られた庭園」 という意味で、牛久大仏周辺にある浄土庭園の一部(日本庭園)を指す案内板牛久大仏の敷地内にある 「本願荘厳の庭」 の一部、つまり日本庭園の中心となる 池泉回遊式庭園 の景観。① 池泉(ちせん)庭の中心に広がる大きな池で、水面に周囲の木々が映っていた。池泉回遊式庭園は、日本庭園の中でも歩きながら景観を楽しむタイプで、牛久大仏の庭園でも代表的な構成。② 配石(石組)右側に大きな岩が配置されていた。これは山や島を象徴し、庭園の構図に重心と静けさを与える伝統的な手法。③ 滝口と流れ左奥には小さな滝(流れ)が見えた。水が動くことで庭に生命感を与え、「浄土」の象徴としても用いられていた。④ 植栽(松・低木・刈込)池の周囲には松やサツキ、日本庭園らしい丸く刈り込まれた低木を配置。これらの植栽は四季を感じるために計算されて配置され、春の花・夏の緑・秋の紅葉・冬の雪景色を楽しめるのであった。■ この場所の意味牛久大仏の庭園は「浄土の世界」をイメージして造られており、・水面の静寂・石の安定感・緑の優しさなどが調和した、非常に落ち着いた雰囲気の庭となっていた。滝口と流れ。「大心海(だいしんかい)阿弥陀如来(あみだにょらい)は大海のように広く深い慈悲と智慧のお心ゆえに「大心海」とも言われます。この池は阿弥陀如来そのものを顕わしています。」 ● 「大心海(だいしんかい)」とは?仏教で阿弥陀如来の心を形容する言葉で、「大海のように広く、深く、限りない慈悲と智慧を持つ」という意味がある。「心」が海のように無限に広がり、すべての存在を受け入れ救うという阿弥陀如来の性質を表した表現。● この庭園の池=阿弥陀如来を象徴看板にあるとおり、この池は単なる景観要素ではなく、阿弥陀如来の大いなる心を象徴するために造られた池 です。浄土庭園では、水面に「浄土」を表す意味があり、牛久大仏の庭園でもその伝統が受け継がれている。アジサイの花が開花中。近づいて。牛久大仏の胸部にある三つの長方形のスリット窓(展望窓)を下から見上げて。・大仏の胸(胸部外壁) を下からアップで撮影。・中央に 縦長の窓が3つ・下には袈裟(けさ)のひだを表した曲線の外装パネルが見えた■ この三つのスリット窓の役割① 展望窓(胸部展望室)牛久大仏の内部にはエレベーターで上がれる展望フロアがあり、高さ約85m付近(胸の位置)に展望室があった。そこから外を見るために設けられているのが、この3つの窓。② 外から見るとスリット状に見える理由・仏像の外観デザインを損なわないように細い形になっていた・内部の明かりが外に漏れさせない工夫でもある と。構造上、強風の影響を受けにくい窓形状■ この位置から見える景色胸の展望室からは牛久市一帯、天気がよければ筑波山遠方にはスカイツリー、反対側は霞ヶ浦方向まで見渡せる非常に見事な眺望とのことだが、この日は曇天で視界はあまり良くなかった。再び牛久大仏を正面から。ズームして。戻りながら、牛久大仏の境内にある「売店エリア(仲見世通りのような商店街)」 の様子を。青唐辛子 ちびっこみそ、れんこん関係の商品、にんにく味噌漬けごぼう、野沢菜、きゅうりなどの漬物などが並んでいた。牛久大仏の入口付近に並ぶ土産店のひとつ・「時代屋」。特に 漬物・佃煮・味噌・干し芋・れんこん加工品 など、茨城らしい特産品を多く扱っている店。牛久大仏の「阿弥陀如来像(立像)」を描いた絵馬。牛久大仏のスタンプ(御朱印ならぬ“記念スタンプ”)。丸い頭、柔らかい表情、赤ちゃん風の体型で描かれているのは阿弥陀如来をデフォルメした「子ども阿弥陀さま」 です。・頭の粒々 → 螺髪(らほつ)のデフォルメ・手を合わせている → 合掌(礼拝)・衣は阿弥陀如来の定型の袈裟(衣紋)・足は結跏趺坐ではなく、キャラ風に簡略化牛久大仏の巨大さとは対照的に、親しみを持ってもらうための“癒やしキャラ” に仕上げられていた。御朱印を頂きました。光雲無礙(こううんむげ)意味:阿弥陀如来の光明(慈悲の光)は、雲のようにすべてを覆い、何ものにも遮られることなく(無礙)、すべての衆生に届く。浄土三部経(特に『無量寿経』)に基づく思想で、“阿弥陀仏の光はあらゆる人を隔てなく照らす”という浄土真宗の中心思想。中央の角印は「東本願寺印」(ひがしほんがんじ)を 篆書体(てんしょたい)で分割して図案化したものであろうか。そして帰路へ。大黒PAにてトイレ休憩後、横浜ベイブリッジを渡る。海運業・T.S. Linesの大型トラック。横浜ランドマークタワーがある「横浜みなとみらい21」地区を望む。日本船籍の大型クルーズ客船「飛鳥Ⅲ(Asuka Ⅲ)」。船籍港 日本/横浜全長・全幅 230m×29.8m総トン数 52,265GT喫水 6.7m航海速力 最高20ノット横揺れ減揺装置 フィン・スタビライザー乗客数 740名乗組員数 約470名客室数 381室 (全室海側バルコニー付き)そして、定刻に無事到着し、この日の日帰り旅行を終えたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.20

閲覧総数 334

-

13

牛久大仏へ(その3)

牛久大仏の胎内への入口。■ 牛久大仏・胎内構造(参考)階層 名称 内容地下 光の世界 阿弥陀如来の光を表す演出空間1F 知恩報徳の世界 壁いっぱいの金色の万体仏2F 蓮華蔵世界(ご慈光の世界) 絵画・展示3F 霊鷲山の間 説法の場を模した空間4F (機械室) —5F 展望室(地上85m) 窓から外の景色を眺望※「光の世界」は実際には地下フロアに位置しています。牛久大仏の内部「光の世界」(地下・胎内 1階)。阿弥陀如来像(あみだにょらいぞう) の小型立像で、背後に大きく放射状に広がる 後光(ごこう) が特徴。「光の世界」は牛久大仏の胎内の入り口であり、・阿弥陀如来の十二の光・救済の光・浄土の入り口を象徴した空間。足元には賽銭箱が置かれていた。ズームして。牛久大仏の胎内 2階「蓮華蔵世界(れんげぞうせかい)」 の内部通路。「光の世界」に続く通路にあたる空間。胎内 2階「蓮華蔵世界(れんげぞうせかい)」 に展示されている光の書(ライトアップ書作品)「本願:阿弥陀如来の根本の誓い「四十八願」の総称。浄土真宗ではとても重要な言葉 無碍光(むげこう):阿弥陀如来の「十二光」のひとつ “さまたげられることのない光”“無限の智慧の光”」 万燈会(まんとうえ):無数の灯り(ろうそく・灯籠)を供え、仏や霊に追善供養する 法会(ほうえ) のこと。 牛久大仏でも、夏の行事として「万燈会」が開催され、 夜の大仏と灯りの幻想的な雰囲気が人気である。 そのため胎内展示にも「万燈会」という書作品が並べられていた。大仏胎内1階の香りは蓮花(はす)の香りです。知恩報徳の世界(2階)阿弥陀如来への報恩感謝の気持ちで、祖師の御化導としての写経をさせていただきましよう と。「東本願寺 浄土真宗東本願寺派 本山」。ここは牛久大仏の内部、展望階(地上85m)へ向かう導線付近の壁面装飾。『空と佛 SORA × HOTOKE地上120m 世界一の大仏様と天空の眺め』“地上120m” は牛久大仏の総高を指し、“天空の眺め” は 大仏胸部(地上約85m)に設けられた展望室からの景観を表していた。さらに進む。額の下の札に書かれている文字:浄土の阿弥陀如来(切り絵)額の右下の小さなラベル:阿弥陀如来立像この作品は、阿弥陀如来(阿弥陀仏)を切り絵で表現したもの。・背後の放射状の光(光背)は「十二光仏」としての阿弥陀如来を象徴・足元の蓮華は「極楽浄土」の象徴・右手を上げ左手を下げた姿は「来迎印(らいごういん)」で、 亡くなった者を浄土へ迎えるときの姿素材が金色で描かれており、切り絵としては非常に豪華な表現。世界最大青銅製の大仏様ギネス世界記録:1995年に登録されました各部寸法・全長 120m・展望台 85m・総重量 4000t・左手の平 18.0m・顔の長さ 20.0m・目の長さ 2.5m・口の長さ 4.0m・鼻の高さ 1.2m・耳の長さ 10.0m・人差指 7.0m(比較図)自由の女神(40m)奈良の大仏(14.9m)階層表示4・5F 蓮華山の間3F 知恩報徳の世界(20m)2F 知恩報徳の世界1F 光の世界牛久大仏 ギネス証「WORLD RECORDGUINNESS BOOK OF RECORDSTHE TALLEST STATUEIS A BRONZE STATUE OF BUDDHA120 METRES HIGHIN USHIKU CITY, JAPANSTRUCTURALLY DESIGNED AND BUILTBY KAWADA INDUSTRIES, INC.AND COMPLETED IN 1993PETER MATTHEWS NORRIS McWHIRTER(Peter Matthews の署名) (Norris McWhirter の署名)」【世界記録ギネスブック(ギネス世界記録)世界で最も高い像は、日本・牛久市にある高さ120メートルの青銅製の大仏像です。この像は 川田工業株式会社 によって構造設計および建設され、1993年に完成しました。(ピーター・マシューズ、ノリス・マクウォーター署名)】 「光雲無碍(こううんむげ)浄土真宗でよく用いられる言葉で、・阿弥陀如来の光明(智慧の光)は、雲に遮られることなく、すべてを照らす・どんな迷いや煩悩があっても妨げられず、平等に救いが及ぶという教義を表す語」 と。右足親指先端の実物大模型牛久大仏の右足親指は、長さ:約1.7m人がすっぽり入るほど巨大で、展示されている模型はその 先端部分 をそっくりそのまま再現したもの と。世界一背が高い大仏浄土真宗東本願寺派・本山東本願寺の開祖・親鸞聖人ゆかりの地である、常陸の国。その地に仏都の中心的なものとして建立されたのが、台座をふくめると120mもの高さになる青銅製立像「牛久阿弥陀大仏」です。この茨城県牛久市にある世界一背が高い大仏は、胎内に入ることができ、地上85mまでエレベーターで上がることができます。総重量は4000t。目の長さ2.5m、耳の長さ10m、人差し指7mという大きさです。浄土庭園本願荘厳の庭(図中の各名称)・正覚の滝(しょうがく)・四十八願の石(しじゅうはちがん)・大心海(だいしんかい)・願船亭(がんせんてい)・因位の流れ(いんい)・悲願の湧泉(ひがんのゆうせん)・願力廻向の流れ(がんりきえこう)・横超の橋(おうちょう)浄土庭園・牛久阿弥陀大仏・本願荘厳の庭・群生海(ぐんじょうかい)・發遣門(はっけんもん)・定聚苑(じょうじゅのその)・正門御本尊(東本願寺御本尊阿弥陀如来立像)四天王寺の宝塔心柱をもって制作された鎌倉時代前期の名作。東京都の有形文化財に指定されている。親鸞聖人御旧跡(~関東における親鸞聖人の足跡~)建保二年(一二一四年)四十ニ歳の春、親鸞聖人は妻子をともなって常陸の国へと移り住まわれ以降、約二十年間にわたってこの地で布教の日々を送られました。稲田を中心に教化を進められ、以降、筑波山、鹿島など各地をまわり布教された親鸞聖人の足跡は、数多くの寺院や旧跡、伝説などによって、今もしのぶことができます。浄土真宗の根本聖典となる「顕浄土真実教行証文類」(教行信証)」は、この間に著されたものであり、その完成年をもって浄土真宗立教改宗の年(一ニニ四年)としています。「親鸞聖人略年譜親鸞聖人は承安三年(一一七三)京都日野の里にてお生まれになりました。養和元年(一一八一)九才のとき、青蓮院において慈円僧正のもとで出家され仏教を学ぶため比叡山に登られ、横川の常行三昧堂で修行された聖人は、どうしても自らの問題を解決できませんでした。建仁元年(一二〇一)二十九才のとき山をは下りられ六角堂に百日間こもられてのち、吉水の法然上人のもとへ行かれました。法然上人のもとで阿弥陀如来の本願による完全な他力念仏(浄土門)を学ばれました。聖人は、阿弥陀如来の本願による念仏の教えは、すべての人々に平等であり、釈尊がお生まれになったのは、この教えを説くためであったと確信し、布教活動をされました。しかし、承元元年(一ニ〇七)三十五歳のとき、念仏禁止の法難にあい越後(新潟県)に流罪になりました。(法然上人は土佐へ流罪)五年後赦免になりましたが、しばらく越後にとどまりました。聖人は、 四十二歳の頃、越後から常陸の国(茨城県)笠間の郡、稲田郷に移られました。稲田を中心に精力的に布教活動を行い、念仏の普及につとめられました。その間、『教行信証』の執筆に力を注ぎ、浄土真宗の教えを文章で著しました。それは阿弥陀如来の本願を信じ、念仏申せば、仏となるという教えであります。六十歳を過ぎてから聖人は、京都に帰ることになりました。京都での聖人は、著述に精進されました。今日残る浄土和讃など親鸞聖人の著作の多くは、晩年に書かれました。幾多の出会いを順縁とし、多くの苦悩を逆縁とし、ますます信仰を深めていった親鸞聖人は、弘長ニ年(一ニ六ニ年)十一月二十八日京都の僧坊にて逝去されました。」 2021年(令和3年)1月12日(火曜日)読売新聞にて掲載された記事です。「渦巻く思い、受け止めて」 牛久大仏胎内の2階には大仏建造に関する資料が展示されていた。頭部の鉄骨模型。牛久大仏(全高120m)内部の骨組み(鉄骨フレーム)を、縮尺模型として表現したもの。実物の牛久大仏は、外側が青銅パネル、内部が鉄骨構造(ビルのような構造)で作られていた。写真の模型は、その内部構造がどのように組まれているかを分かりやすく示した、「立体トラス構造モデル」であった。実際の牛久大仏の内部構造(豆知識)・鉄骨総重量:約6,000トン・鋼板(ブロンズパネル)枚数:約3,000枚・内部は「展望台」「写経の間」などがある複層構造・建築方式は「スチールフレーム構造(鉄骨造)」で、巨大建築物そのもの。牛久大仏の顔と手の骨組みの模型。「高さ100メートルの大掃除」と御本尊。高さ100メートルの大掃除日本一大きい牛久大仏で、秋のお彼岸に年に一度の大掃除が行われた。清掃員は大仏の眼からロープにぶら下がり、高さ約1 0 0メートルにある大きな顔の汚れをプラシなどで手際よく流して行く と。牛久大仏の外部メンテナンスでは:・外壁の清掃(高圧洗浄)・銅板継ぎ目の点検・腐食・亀裂の有無チェック・塗装補修・避雷針の点検・受雷による金属疲労の検査などが行われていると。牛久大仏は落雷を頻繁に受けるため、避雷設備は特に重要である と。作業員がロープアクセス(高所作業技術)で清掃のため大仏の「まぶた部分」から外部へ出る場面の写真をネットから。写真位置は大仏の目の高さ(約80m前後)にあたるのだと。螺髪の清掃に向かう清掃作業員。これもネットから.春には桜の花が。エレベーターで牛久大仏の高さ85mの展示室・展望台まで上がる。(写真はネットから)牛久大仏の展望窓。牛久大仏の展望窓(胸部の高さ約85m地点)から見下ろした景色 。窓の隙間から見えているのは、大仏の足元に広がる 牛久浄苑(うしくじょうえん) という大規模な霊園。「お胸の部分の三本の窓この窓は、右端から見ても左端から見ても、同じ景色が見えます。三つの窓は、私達が迷わす信心を深める為心を一つにさせて頂けることを表現しております。」 参道と發遣門。こちらも参道と發遣門。白い建物の屋上一面に並ぶ太陽光パネル。「大仏比較図」左から順に🗿 牛久大仏(120m)・台座まで含めた総高 120m・地上85mに展望台(胸の位置)・立像として世界最大級・奈良の大仏(約18m)の約6〜7倍の高さ🏛️ 国会議事堂(高さ 約65m)・牛久大仏の半分強ほどの高さ・比べると大仏がいかに巨大かよくわかる🗽 自由の女神(台座込み 40m前後)・ニューヨークの自由の女神・牛久大仏の3分の1ほどしかない🗿 奈良の大仏(14.9m)・こちらは有名な東大寺の大仏・牛久大仏は奈良の大仏の「約8体分」の高さに相当■ 牛久大仏の圧倒的なスケールがわかる図この図からわかるポイント:牛久大仏(120m)は、→ 国会議事堂(65m)の 約2倍→ 自由の女神(40m)の 約3倍→ 奈良の大仏(15m)の 約8倍と、世界最大級の圧倒的な高さを誇ることが一目でわかるのであった。「仏教四大聖地」 を紹介している展示。① 成道の地(悟りの地)ブッダガヤ(右上)お釈迦さまが菩提樹の下で悟りを開いた地大塔(マハーボディ寺院)が有名仏教徒なら一度は訪れたい最重要聖地② 初転法輪の地 サールナート(左上)最初に説法をした場所(初めて“法”が転じた=初転法輪)ダメークストゥーパ(円筒形の大塔)が象徴仏教布教の始点③ 涅槃の地 クシナガラ(右下)お釈迦さまが入滅(亡くなった)された地横たわる涅槃像が安置されている未だ静かな雰囲気が残る聖地④ 誕生の地 ルンビニー(左下)お釈迦さまが生まれた地(現在のネパール)アショーカ王の石柱や池などが残る四聖地の中で最も穏やかな場所① 初転法輪の地 サールナート(左上)お釈迦さまが悟りを開いた後、初めて説法した場所写っている巨大な建造物は ダメーク・ストゥーパ(Dhamek Stupa“初めて法を転じた(初転法輪)” 聖地として世界中の仏教徒が巡礼に訪れる② 成道の地 ブッダガヤ(右上)菩提樹の下でお釈迦さまが “悟りを開いた” 場所写真は マハーボディ寺院(大菩提寺)仏教世界で最も重要な聖地の一つ③ 誕生の地 ルンビニー(左下)ネパールにあるお釈迦さまの生誕地アショーカ王の石柱 や、生誕の池がある世界遺産にも登録されている④ 涅槃の地 クシナガラ(右下)お釈迦さまが入滅(亡くなった)した場所長い涅槃像が安置される静寂の地パネルには「釈尊入滅の地」と説明があるはず牛久大仏内部では、ただ仏像を見るだけでなく、仏教の歴史・釈迦の歩みを学ぶためのミニ資料館 となっていた。この四枚の写真パネルは、釈尊の人生の重要な四か所(四聖地)をまとめて紹介している展示である。牛久大仏の胎内 4・5階「霊鷲山(りょうじゅせん)の間」 にあった金色の御仏(みほとけ)を安置した納骨堂(霊位奉安室)●霊鷲山の間(れいじゅせんのま)・牛久大仏の胎内で最上階付近(エレベーターで上がれる最上部)・三日月状の黄金の空間・数千体の金色の阿弥陀仏が並び、納骨ができる部屋として機能●金色の仏像一体ずつが「御霊(みたま)」を供養する際の御仏・各一つの棚が「一霊位」・中には遺骨または遺品が納められている場合がある・「永代供養」のための区画として申し込めるつまり、これは一般的にいう「納骨堂」「霊座」「永代供養墓」にあたるもの。ここが胎内の最上部で、静寂と光に包まれた空間であった。牛久大仏・胎内「霊鷲山の間」 にある永代供養の奉安者名(霊位)を記す名簿塔(霊位掲示柱)「南無阿彌仏」 「万燈会」。 これも 牛久大仏の胎内(4〜5階・霊鷲山の間)にある「胎内仏(小仏像)を安置した納骨壇(納骨棚)」牛久大仏の内部・納骨堂(霊堂)の中央祭壇(ご本尊前)。・阿弥陀如来の名号「南無阿弥陀仏」の掛け軸・周囲に多数の小金仏(観音像)が並ぶ・金色の荘厳された空間■ 左右にある仏像阿弥陀如来立像(胎内仏) の見本牛久大仏の胎内に奉安される小仏像(約20~30cm)極楽浄土へ導く阿弥陀如来を現したものその後ろの光背は「放射光」と呼ばれ、阿弥陀の無量の光明を表します■ 胎内仏奉安(永代経)主な内容(案内板から読み取れる部分)・胎内仏に亡き人(先祖・家族など)の法名を記す・牛久大仏胎内の「霊鷲山の間」に半永久的に安置される・毎朝・毎夕、さらに年忌にあわせて永代経(供養)が営まれる・供養料(永代経志納金)が一口 20万円(案内板に明記)・希望により複数口の申し込みも可能・法名(戒名)、俗名、没年月日などを記録し管理仏教で最も重要な象徴のひとつ「蓮華(れんげ)」蓮は泥の中から清らかな花を咲かせるため、「迷いの世界(煩悩)から悟りへと開く清浄さ」 を象徴。牛久大仏の胎内にある「写経(写仏)・休憩スペース」。壁に掛けられているのは、写仏(しゃぶつ)作品・仏さまの線画に、花や季節のモチーフを加えた彩色写仏・背景に筆文字(願い・法語)・作者による手書きの書と絵が組み合わされた奉納作品牛久大仏では参拝者が写仏をして奉納することもでき、その代表的作品が展示されていることがあるとのこと。座布団の並んだ段状の座席は 写経や写仏、または法話・瞑想などを行うための座席 と。ズームして。写経・写仏体験コーナー」で、写真の二人は 写経(または写仏)をしているところ。「宗教の共通点(しゅうきょうのきょうつうてん)信じること感謝すること奉仕すること(ほうしすること)」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.19

閲覧総数 356

-

14

牛久大仏へ(その1)

利根川の排水機場。道の駅 発酵の里こうざきに立ち寄る。千葉県香取郡神崎町にある、発酵食品をテーマにしたユニークな道の駅「発酵の里こうざき」、住所:千葉県香取郡神崎町松崎 855。「発酵」をテーマにした全国でも数少ない道の駅。味噌、醤油、酒といった発酵食品が盛んな地域で、発酵文化を「食」と「体験」で発信していた。建物は「新鮮市場」「発酵市場」「レストラン」「カフェ(はっこう茶房)」など複数のゾーンで構成。観光案内板「発酵の里 こうざき」。左側のマスコットキャラ:「なんじゃもん」(神崎町のシンボルキャラクター、巨大な樹の精霊)発酵の魅力が詰まった「発酵市場」。全国から集めた発酵食品をとりそろえた、土産ショップ。店に入ると、みそやしょうゆ、甘酒、チーズ、漬けもの、日本酒など約500種類の商品がずらり。店内で土産物を買う旅友。親しい「仁」の文字がある日本酒。 仁勇(じんゆう)ラベルに大きく「仁勇」と書かれている緑色の瓶。蔵元:鍋店(なべだな)株式会社所在地:千葉県香取市(佐原)利根川流域の代表的な酒蔵のひとつ青ラベル(本醸造)赤ラベル(辛口)緑ラベル(純米)など複数の種類が並んでいた。仁勇は利根川流域(“水郷地域”)でもっともよく見かける地酒の一つであると。「鍋店 神崎酒造蔵」や「寺田本家」など、地元酒蔵の甘酒や酒かすを使った商品も豊富。新利根川大橋。利根川を渡る。すぎのや本陣 阿見店で昼食。稲敷郡阿見町、国道125号線バイパス沿いの店舗。蕎麦、うどんと各種セットが充実している和食レストラン。そば定食を楽しむ。そして目的地の牛久大仏が姿を表した。牛久大仏👈️リンク を訪ねるのは2021年以来、4年ぶり。・全高120m(台座含む) → 自立型の青銅仏として世界最大級・建設:1993年・参拝者は内部に入ることができ、 ・地下1階:蓮華蔵世界 ・1階:知恩報徳の世界 ・2階:御慈光の世界 ・3〜5階:展望室(地上85m) までエレベーターで上がれた。・周囲には広い庭園と小動物公園もあり、家族連れにも人気 と。牛久大仏の入口案内板。近づいて。正式名称:牛久大仏(正式には「牛久阿弥陀大佛」)所在地:茨城県牛久市久野町2083右側に大仏の全身写真下部に ギネス世界記録 認定 のロゴ → 「世界最大の青銅製仏像」として登録された記念牛久阿弥陀大仏(内部フロア説明)案内板には、大仏内部の各階の施設が紹介されていた。1F:光の世界・青い光に満たされた幻想的な空間・参拝前の「心を整える場所」という意味合い2F:知恩報徳の世界・阿弥陀如来への信仰や感謝をテーマにした展示・仏教美術や資料が並ぶ3F:御慈光の世界(銅板写経の間)・約3万枚の金色の小さな仏像が並ぶ荘厳な空間・「写経」を奉納する場所として知られる4F(外周部):展望室(地上85m)・牛久市や関東平野を一望できる大パノラマ・晴れていれば筑波山がよく見える5F:御膳台・大仏内部の最上部・一部は構造上のスペース(一般公開はフロアによって制限あり)牛久大仏の大きさ(案内板の比較表)大仏の高さ(本体):100m蓮台(台座):10m総高さ:120m→ 自由の女神(約93m)より高いその他、奈良の大仏や鎌倉大仏との高さ比較も描かれていた。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)エリア全体の案内図。■ 1. 牛久阿弥陀大仏(中央) 敷地の中心にそびえる高さ120mの大仏。 内部に入れる日本でも珍しい巨大仏です。🌼 周辺の庭園・スポット■ 2. 牛久浄苑(うしくじょうえん) 大仏の背後に広がる広大な霊園エリア。春は桜、初夏は新緑が美しい場所。■ 3. ふれあいガーデンテラス 大仏横にある花壇と散策路。 季節ごとの花が楽しめるスポットです。■ 4. 大香炉(だいこうろ) 大仏前にある大きな香炉。 参拝前にお線香を供える場所です。🌷 花エリア 写真の左側に広がるカラフルな場所。■ 5. 群生海(ぐんせいかい) 季節の花々(ネモフィラ、コスモス、ポピーなど)が一面に咲き誇る広場。■ 6. 釈迦三尊像 三体の仏像が並ぶ厳かなエリア。写真にも小さく写っていた。🌳 その他の見どころ■ 7. 定業苑(じょうごうえん) 休憩所やお土産コーナーのある施設付近。車椅子対応のトイレもある。■ 8. 本願荘厳の庭 滝や池がある和の庭園。涼しげな雰囲気で、写真によく合うスポット と。■ 9. 本願荘厳の滝(右下) 庭園内にある滝。流れ落ちる水が美しい場所。■ 10. 想い出処「浄蓮門」(入り口付近) 入場ゲート近くのお土産・記念写真スポット。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)内部へ入るための「大仏入口」案内板。「東本願寺 牛久阿弥陀大仏」→ 牛久大仏の正式名称で、宗派は浄土真宗東本願寺派。牛久大仏の「入場受付・料金案内」付近。■ 1. 営業時間(上部の紫の帯) 季節によって営業時間が変わる。 3〜9月(平日) 9:30〜17:00 3〜9月(土日祝)9:30〜17:30 10〜2月(平日・土日祝)9:30〜16:30 ※最終入場は閉園30分前まで■ 2. 料金案内(中央の大きな表) 大仏胎内or園内散策の料金が。● セット券(庭園+大仏胎内) 大人:800円 子ども:400円● 入園券(庭園のみ) 大人:500円 子ども:300円入場チケット。移動しながら牛久大仏を。これは 牛久大仏の「顔の模型」 。「大仏様のお顔は、この模型1000個分のボリュームに相当します。」と。「大仏入口(順路)」案内板。 通路のマンホールは牡丹(ぼたん)文様のモチーフ・中央に大きな花弁・両側に蕾(つぼみ)・周囲に茂る葉という構成で描かれており、典型的な牡丹唐草や牡丹文様の構成。牡丹は、仏教美術でも寺院装飾でもしばしば用いられる吉祥文様(めでたい文様)で富貴、高貴、美、吉祥を象徴すると。牛久大仏世界最大 120M 青銅製仏像鎌倉時代、御開山親鸞聖人は、常陸国(茨城県)で、他力念仏の教文を人々に伝えられるとともに、浄土真宗の根本聖典となる「教行信証」のご執筆にかかられました。 このご著書の成立年をもって、浄土真宗立教開宗の年(1224年)とされております。そして、立教開宗からおよそ800年の時代を超えてそのゆかりの地に、東本願寺第25世興如上人のご発願により、人類救済、世界平和の願いを込めて西方極楽浄土の主である阿弥陀如来(牛久大仏)が建立されました。牛久大仏の一部を実物大で再現した展示物のひとつでこれは大仏の頭頂部「螺髪(らほつ、大仏さまの髪の毛)」=頭の盛り上がり部分の実物大模型「この螺髪は阿弥陀大仏の頭部螺髪と同じものです。概 要 直径 1m 重さ 200kg 総数 480ケ」 牛久大仏の総重量は4,000t、顔の長さ20m、左手の平18.0m、目の長さ2.5m、鼻の長さ1.2m、とすべてが規格外の大きさ。牛久阿弥陀大仏阿弥陀如来は方便法身の大尊形として顕現されたもので、高さは阿弥陀如来の十二の光明にちなみ120m。その尊形を外から仰ぎみるだけでなく、胎内で阿弥陀如来の広大無辺なる本願の世界を体感することができます。四季の移り変わりや朝夕の光により、また見るものの心により、さまざまな表現を見せてくれる阿弥陀大仏、その御慈悲とは常に智慧と慈悲に満ち、すべてのものをやさしく包み込みます。地上高 高さ 120m重 量 本体主鉄骨 3,000トン 外殻鋼板重量 1,000トン左 手 挙手 18.0m親 指 直径 1.7m足の爪 長さ 1.0m人差指 長さ 7.0m 目 長さ 2.5m 鼻 高さ 1.2m 口 長さ 4.0m 耳 長さ 10.0m顔の大きさ 20.0mラホツ(頭部) 直径 1個1m 重さ 200kg 全体 480ケ基壇部 高さ 10m蓮台部 直径 30m 高さ 10m製造期間 10年再び牛久大仏(牛久阿弥陀大仏) 園内マップ「SORA × HOTOKE(そら × ほとけ)」の案内板。■ 左上:園内写真と名称● 大香炉(だいこうろ) 大仏の正面にある巨大な香炉● 群生海(ぐんせいかい) 季節ごとの花が広がる花畑エリア● 釈迦三尊像 ミニ仏像が三体並んだエリア● 浄蓮門(じょうれんもん) 入口付近の門と休憩場所■ 中央地図(園内図) 観光スポットがイラストで示されており、色分けされているのが特徴● 牛久阿弥陀大仏(メイン) 園内中央に大きく描かれた大仏像 胎内(内部)に入るルートもここから● ふれあいガーデンテラス 花畑・フォトスポットがある休憩エリア● 本願荘厳の庭 滝や池、水のある庭園● 仲見世 お土産・軽食・物販が集まるエリア● 足湯苑 無料または低料金で利用できる足湯施設● 駐車場(P) 園全体にアクセスしやすい大きな駐車場● 現在位置(YOU ARE HERE) 赤色の表示で、案内板のある場所が指示されています。牛久阿弥陀大仏を正面から。青空であれば(ネットから)。 ・・・つづく・・・

2025.11.17

閲覧総数 510

-

15

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-6

★六会地区 歴史年表-16年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 49年 1974 今田地区に県立藤沢工業高等学校創立 小野田寛郎、フィリピン・ (現藤沢工科高等学校) ルバング島より帰国👈️ 50年 1975 スエズ運河開通👈️ 藤沢市人口 ニ六五九七五名 52年 1977 亀井野小学校創立 藤沢市あづま保育園石川に開園 県立藤沢北高等学校石川山田に創立 県立藤沢養護学校開校 53年 1978 亀井野保育園開園 鶴山洋子、円行につくし乳児園開園 今田、鯖神社境内に太平洋戦争 戦死者の「忠魂碑」建立 第一回公民館ふるさとまつり開催 六会地区生活環境協議会発足 石川市民の家開所 54年 1979 太平洋戦争戦死者七四名の慰霊碑を 東名高速道路、 雲昌寺境内に建立 日本坂トンネル👈️ 内自動車火災事故発生 55年 1980 石川、伊沢良一「イザワ テニスガーデン」開設 藤沢市立またの保育園開園 六会市民の家開所 56年 1981 天神小学校創立 湘南台中学校創立 西俣野の曹洞宗花應院本堂庫裡の 改築工事落成 57年 1982 西俣野御嶽神社梵鐘成る 58年 1983 開業医、三木洋「相模国四国八十八箇所 (弘法大師像をめぐりて)発行 59年 1984 石川東部区画整理事業完了に伴い 天神町誕生 60年 1985 西俣野史跡保存会会長、渋谷彦三 「小栗判官一代記」を発行 小栗塚市民の家開所 61年 1986 藤沢市民総合図書館完成 六会地区民生委員・児童委員協力者 会議発足 ★六会地区 歴史年表-17年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料平成時代 平成元年 1989 今田、円行の大部分が湘南台地区へ 移行される 六会地区は石川・亀井野・西俣野・ 天神町と今田・円行の一部となる 六会地域子供の家「どんぐりころりん」 開所 2年 1990 六会市民センター・公民館、 地下体育室完成 6年 1994 石川小学校創立 六会市民センターに地区福祉 窓口開設 7年 1995 六会駅橋上駅舎と東西を結ぶ オウム真理教による 自由通路完成 地下鉄サリン事件👈️発生 8年 1996 日本大学「バラ園」開設 9年 1997 六会ふるさと音頭完成 六会地区くらし・まちづくり会議発足 第一回湘南ねぶたまつり開催 10年 1998 六会駅から六会日大前駅に改名 12年 2000 六会地区防災リーダー連絡会発足 15年 2003 天神ミニバス開通 (六会日大前駅西口天神町循環バス) 16年 2004 六会市民センター石川分館設置 新潟県中越地震👈️発生 県立藤沢北高等学校が県立長後 高等学校へ統合 19年 2007 新潟県中越沖地震👈️発生 22年 2010 六会地区地域経営会議発足 23年 2011 宮城県亘理郡山元町に自転車・ 東日本大震災👈️発生 ヘルメット等寄贈 (六会地区震災支援金) 24年 2012 新潟県柏崎市北条(きたじょう)地区と 六会地区との地域間交流の覚書を 取り交わす 25年 2013 六会地区郷土づくり推進会議発足 六会日大前駅周辺バリアフリー化 工事始まる 小田急線六会一号踏切取り付道路 安全対策実施 26年 2014 六会市民センター・公民館建替えに 熊本大地震👈️発生 伴い仮庁舎に移転 28年 2016 新六会市民センター・公民館完成 29年 2017 天皇退位、2019年4月末に 衆院選で自民大勝、民進 が分裂 森友・加計政権揺るがす 「ものづくり」信頼揺らぐ 30年 2018 平昌五輪で日本は冬季最多 13メダル。フィギュア・ 羽生結弦は連覇 西日本豪雨、死者220人超 日大アメフト部選手が 危険タックル。スポーツ界 で不祥事相次ぐ 日産・ゴーン会長を逮捕 テニス・大坂なおみが 全米オープン優勝 31年 2019 はやぶさ2、小惑星 「リュウグウ」への着地 に成功 大リーグ イチロー引退 ★六会地区 歴史年表-18年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料令和時代令和元年 2019 【以下 後日記入】 天皇陛下が即位。「令和」 に改元 ラグビーW杯日本大会開幕、 日本8強 京都アニメーション放火、 36人死亡 消費税率10%スタート 東日本で台風大雨被害、 死者相次ぐ 2年 202 コロナ感染拡大 緊急事態宣言 志村けんさんら死去 東京五輪・パラ 1年延期 安倍首相 辞任表明 菅首相誕生 新内閣発足 3年 2021 コロナワクチン接種 熱海で土石流・27人死亡 眞子さま 小室圭さん 結婚 大谷メジャーMVP 4年 2022 知床観光船 沈没事故 安倍元首相撃たれ死亡 大谷2桁勝利2桁本塁打 村上 56本塁打・三冠王 W杯日本代表16強 5年 2023 WBC14年ぶり優勝 最強侍 列島沸く ジャニーズ性加害問題 大谷メジャー本塁打王 藤井竜王史上初八冠 阪神38年ぶり日本一 6年 2024 石川・能登で震度7 新紙幣 20年ぶり パリ五輪メダル 日本45個 大谷 初の「50―50」 闇バイト強盗 続発 7年 2025 善行長後線開通 ・・・つづく・・・ ・・・完・・・

2025.11.15

閲覧総数 402

-

16

日本平~久能山東照宮へ(その6):久能山東照宮(3/5)

久能山東照宮「唐門」(重要文化財) 。拝殿正面にあり、屋根は銅瓦本葺黒漆塗の四方唐破風造という(重要文化財)普段は通り抜けが禁止されているため階段を登ることはできなかった。久能山東照宮唐門は元和3年(1617)に建てられたもので、久能山東照宮の中核部である本社社殿(拝殿・石の間・本殿)の正面に配され、聖域の正門的な役割を持っています。形式は四方唐破風造り、四脚門、一間一戸、本瓦葺き、四方唐破風造りとは屋根の4方向に唐破風を設けたもので、格式の高く、聖域の正門として相応しい意匠となっています。構造部は朱色で塗られ、木鼻や門扉、蟇股、唐破風などには唐獅子(左右に阿吽)や鳥類、植物など多彩な彫刻が随所に施され、彫刻は極彩色で彩られ、金物や本瓦の軒先、獅子口には金を使用しています。久能山東照宮唐門は江戸時代初期に建てられた唐門建築の遺構として大変貴重な事から明治45年(1912)に国指定重要文化財に指定されています。さらにズームして。。「高野槙」。コウヤマキ(高野槙、高野槇、学名:Sciadopitys verticillata)は、マツ目コウヤマキ科の日本および韓国済州島の固有種。常緑針葉樹で高木となる。別名ホンマキ。「高野槙」。コウヤマキとは・・・・高野山で多く見られ、高野山では「霊木」として保護されている。・成長が緩やかで手入れが比較的簡単である。・ヒマラヤスギ、ナンヨウスギとともに「世界三大庭園樹(世界三大公園木」)に数えられる。また、サワラ、ヒノキ、クロベ(ネズコ)、アスナロ(ヒバ)とともに「木曽五木」とされる。・秋篠宮悠仁親王の「お印」とされている とネットから。石段の上には「神庫」が。「神庫」への石段下の「末社 竈(かまど)神社御祭神(火の神)台所の神様です。御希望の方に神札をお頒ちしております」と久能山東照宮神庫は元和3年(1617)に建てられた建物で、木造平屋建て、入母屋、銅瓦葺、平入、桁行5間、梁間3間、建物の構造体が朱色に壁が黒色に彩色され、瓦と木組の端部が金箔欄間部は極彩色で彩られています。久能山東照宮の境内の中で唯一の校倉造(建材を横に組合せ、積重ねることで壁とする工法、調湿性能に優れ正倉院などにも使用されました。)の建物で奉納された神宝や鉄砲などが置かれていました。久能山東照宮神庫は境内を構成する要素として大変貴重な事から昭和30年(1955)6月22日に国指定重要文化財に追加指定されています。「河津桜」も満開。「河津桜」。ズームして。ここにも2基の石灯籠があったのだろうか?「日枝神社」。「重要文化財 日枝神社(ひえじんじゃ)祭神 大山咋命(おおやまくいのかみ)旧御本地堂で薬師如来を安置してあったが、明治三年神仏分離の際に仏像を廃し後に今の名称に改めた。元和三年(西暦一六一七年)の建造である。」久能山東照宮日枝神社は元和3年(1617)に建てられたもので、木造平屋建て、入母屋、銅瓦葺、平入、桁行3間、梁間3間、正面1間向拝付、外壁は真壁造板張り、建物全体が朱色で塗られ、蟇股や向拝の蝦梁の彫刻などが極彩色で彩られ、金物や瓦の軒先などが金が使用されています。当初は久能山東照宮の本地堂として薬師寺如来像が安置され薬師堂と称されてきましたが、明治時代初頭に発令された神仏分離令とその後の廃仏毀釈運動により明治3年(1870)に薬師寺如来像が大正寺へ移され、天台宗の守護神である山王社の御神体を遷して日枝神社に改め久能山東照宮の末社となりました。久能山東照宮日枝神社は江戸時代初期の御堂建築の遺構として大変貴重な事から昭和30年(1955)6月22日に国指定重要文化財に追加指定されています。歴史を感じさせる青銅製の吊り灯篭。ここにも歴代将軍の様々な葵の御紋が。「天水桶」。「拝殿、石の間、本殿」への入口門・「東門」。久能東照宮・東門は元和4年(1618年)に造られ、日枝神社より社殿に向かう際にくぐる門。小さな門となっていますが、彫刻などが間近に見ることができ社殿同様の極彩色の朱塗りが施されていた。国の重要文化財に指定されている。入口から、「石の間」、「拝殿」を見る。この写真はネットから。「透塀」。久能山東照宮透塀(玉垣)は元和4年(1618)に建てられたもので、本社社殿周囲を囲っている。塀は銅瓦葺、飾金具は金、壁は朱色で塗られ、腰部に施された精緻な彫刻には極彩色が施されている。東門も同年に建てられたもので本社社殿の東側に位置し、門の周りは透塀(玉垣)によって囲われていた。東門は切妻、銅瓦葺、一間一戸、棟門、透塀と同様に朱色を主体として彫刻部が極彩色に彩られている。透塀と東門は久能山東照宮の境内を構成する要素として大変貴重な事から明治45年(1912)2月8日に国指定重要文化財に指定されています。玉垣の「玉」は神聖なものや美しいものを意味し、「神聖な神様を囲む垣」という意味と言われている。「透塀」沿いにあった「家康公御手植えのみかんー駿府城より分木」。「拝殿」を横から。「国宝」の文字が。移動して。「国宝 本殿 石の間 拝殿」と。「拝殿」、「石の間」、「本殿」の間取り図。拝殿 : 桁行五間、梁間二間、一重、入母屋造、正面千鳥破風付、向拝三間、銅瓦葺石の間 : 桁行一間、梁間一間、一重、両下造、銅瓦葺 C&Dの出入口あり。本殿 : 桁行三間、梁間三間、一重、入母屋造、銅瓦葺写真中央が「石の間」。出入口の扉が確認出来た。久能山東照宮拝殿は元和3年(1617)に建てられたもので、入母屋、銅瓦葺、屋根正面には千鳥破風、桁行5間、梁間2間、3間向拝付、棟梁は中井正清(初代京都大工頭)。外壁は黒の漆塗り、金物の多くは金で仕上げられ、組物や木鼻や蟇股、海老虹梁などの彫刻、桁に描かれた絵画は極彩色が施されています。本社社殿は本殿、拝殿、石ノ間が接続し一体となっている所謂「権現造」でこの後、造営される日光東照宮(栃木県日光市)はじめ全国の東照宮の規範となっています。久能山東照宮拝殿は極めて貴重な事から平成22年(2010)12月24日国宝に指定されています。「中井大和守正清は、永禄8年(1565)に法隆寺門前の西里で誕生しました。正清は、慶長5年(1600)の関ヶ原の戦後に、徳川家康公より上方の大工支配を仰せつかったと伝えられています。その直後には徳川家の御大工として二条城、伏見城の作事に携わり、慶長11年7月に従五位下大和守に叙任され、公儀大工の第一人者となりました。徳川家康公は、二条城、伏見城、江戸城、駿府城の城郭や、知恩院、増上寺の作事でみせた正清の手腕を高く評価しました。そして、「何事も御普請方之儀、大和次第」と言い、正清に全幅の信頼を寄せ、名古屋城、内裏の作事を命じました。正清はまさに東奔西走の日々を過ごし、慶長17年(1612)に従四位下に昇叙しました。その位階は大名に与えられるもので、大工棟梁としてはきわめて異例の出世でありました。この時期の正清の作品で現存するものは少ないですが、仁和寺の金堂(国宝)は、慶長18年に上棟した慶長度内裏の紫宸殿を、寛永年間に移築したもので、京都に残っている正清の代表作として貴重な建物です。元和2年(1616)4月、徳川家康公は駿府城に薨去されました。御遺骸は遺言により久能山に埋葬され、正清に社殿の造営が命ぜられました。これが久能山東照宮で、正清が渾身を込めて造った社殿は四百年の時を経て今もその姿を伝えています。久能山東照宮の造営を終えた正清は、元和5年正月21日、徳川家康公のあとを追うかのように、近江水口で55歳の生涯を閉じました。このように、久能山東照宮は、徳川家康公の側近として仕えた中井正清の最晩年に全身全霊を込めて造った最高傑作といえるでしょう。」と ネットから。唐門は四方唐破風造りであることが解かるのであった。黄金の木鼻、精緻な彫刻を見る。木鼻にズームして。団扇型の松の彫刻をズームして。「唐門」から上って来た石段の下の石鳥居を見る。ズームして。唐門の扉?の見事な彫刻。白梅?と青い鳥の姿が。近づいて。反対側の扉?同様に。唐門の横梁の見事な彫刻。そして振り返って「拝殿」の入口部を。江戸時代奥に入れる者は将軍だけ、御三家の徳川家も立ち入る事は出来なかったと。近づいて。中央の蟇股の彫刻・「甕割りの彫刻」。中国の故事、政治家・司馬温公の「甕割り」の彫刻。子供の頃、一緒に遊んでいた友が水甕に落ちてしまったのを救うため、その甕に石を投げつけると、甕に穴が開き、仲間が水と一緒に流れ出てくる場面。高価な甕を割った少年の物語で『命の大切さ』を表しています と。別の場所にあった案内板「久能山東照宮『司馬公の甕割り』この絵は中国北宋の政治家、司馬温公の少年時代のお話です。ある日、一緒に遊んでいた友達が水甕の中に落ちて溺れてしまいました。もう一人の友達はハシゴをかけて助け出そうとします。いっぽう聡明な司馬少年は「それでは間にあわない!」と近くの石で甕を割って助け出しました。この故事の彫刻が久能山東照宮拝殿の正面に施されております。御祭神徳川家康公が現代の私達へ向けて、「命の尊さ」を説かれているといえるでしよう。」右側。左側。内陣を望む。蟇股内部を花鳥の透彫とするなど細部も整った意匠が。下段中央。その左。下段最左。下段右。その右。最右。拝殿(右側)最奥の下段の蟇股。吊り灯篭。木鼻(右)。ズームして。吊り灯篭越しに「拝殿、石の間、本殿」への入口門・「東門」方向を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.03.11

閲覧総数 246

-

17

江東区・大島(おおじま)、亀戸を歩く(その17)・ 亀戸 香取神社(その2)

更に「香取神社」境内の散策を続ける。「病気平癒身代わり像」のお水掛け。「恵比寿神像」と「大国天像」に水鉢の水をかけ、身体の痛い場所を洗い清めます。「恵比寿神像」と「大国天像」。柄杓が置かれていて、神像に水掛け祈願が出来るのだ。痛いところを洗い清めて、1年の無事と健康を祈願するのだと。とりあえず、2像の頭から水をかけさせて頂きました。「恵比寿神像」。七福神中で唯一の日本の神様。いざなみ、いざなぎの二神の第三子といわれ、満三歳になっても歩かなかったため、船に乗せられ捨てられてしまい、やがて漂着した浜の人々の手によって手厚く祀れれたのが、信仰のはじまりと伝えられている。左手に鯛をかかえ右手に釣竿を持った親しみ深いお姿の、漁業の神で、特に商売繁昌の神様としても信仰が厚い。「大国天像」。大黒天は、大自在天の化身ともいわれ、大国主命と神仏習合したものである。一度仏となったが、人々に福徳を授けるために再びこの世に現れたという。大地を掌握する神様(農業)でもある。大きな袋を背負い、打出小槌をもち、頭巾をかぶられた姿が一般によく知られていて財宝、福徳開運の神様として信仰されている。痛いところをこのタワシで擦ってやると、更にご利益があると。「亀が井」亀戸の地名のもとになった井戸だが、遺構ではなく復元されたものであると。「若水や 福を汲み上げ 亀が井戸」と添え書きが。「亀戸」の地名由来にもなった「亀ヶ井」を2003年に復元したもの。かつてこの地には臥龍梅庭内に「亀ケ井」と呼ばれる井戸があったと。亀島もしくは亀津島が亀戸という地名になったのは、この「亀ケ井」と混同され亀井戸と呼ばれるようになったという説もあるのだと。そして「拝殿」。飛鳥時代の天智天皇4年、藤原鎌足により創建されたといわれる。建武年間(1334~37)香取伊賀守矢作連正基が始めて当社に奉仕し、香取神社初代神職となり、応安4年(1372)社殿再建、降って大永3年(1524)修造を営み、後寛永3年(1627)4月8日本殿改築に着手、同年9月24日竣工、文政年間(1818~29)拝殿造営、明治5年11月16日村社に定められました。昭和20年3月9日第二次世界大戦にて本殿炎上、同23年8月社殿再建。更に昭和63年10月19日現在の社殿が建立されました。御祭神は香取大神」のほか、相殿に鹿島神宮の祭神・「武甕槌神」も祀り、武道の御神徳から現在ではスポーツの神として崇敬を集めるのだと。拝殿神額は往年の「香取太神宮」の文字が残る。『江戸名所図会』においては「香取太神宮」として紹介されているのだと。スポーツ振興の神としても有名で、国際舞台で活躍する多くのアスリートも参拝する神社としても有名。拝殿の横に、水泳選手で闘病中の池江璃花子選手の病気平癒祈願が設置されていた。「池江璃花子 必ず 有言実行!!」と。参拝客が池江璃花子への思いを込めたとみられる多くの絵馬も掛かっていた。そして白血病からの復帰を目指す競泳女子の池江璃花子が、このほどプールでの練習を再開。昨年1月の三菱養和スプリント以来、1年7か月ぶりのレースとなる東京都特別水泳大会(8月29日、東京辰巳国際水泳場)の50メートル自由形へ出場とのニュースが。50m自由形では24秒21の日本記録を持つ池江ではあるが。どんな泳ぎを見せるのか、いや、大会で泳ぐ姿が見られるのが嬉しいのである。そして、10月1日、東京辰巳国際水泳場で行われた日本学生選手権の50m自由形で25秒62の4位となり「このインカレを目標として1年間頑張ってきた。感慨深い」と話したのであった。「拝殿の内陣」★御祭神:経津主神(ふつぬしのかみ):刀剣の威力を神格化した神、海上守護・国家鎮護の神[相殿]武甕槌神(たけみかづちのかみ):雷神、刀剣の神、弓術の神、武神、軍神、 武道・競技の必勝、事業の創始、旅行安全の神[相殿]大己貴命(おおなむち)※[別名]大国主命:国造りの神、農業神、商業神、医療神そしてこの後に明治通りから見た「本殿」。由緒:西暦665年、中臣鎌足公が東国下向の際、当地に来訪。香取大神を勧請し、太刀ひと振りを納め、旅の安泰を祈った。これが、創立の起因であると「勝石」。「勝石」の上にある剣。「勝石」の由来が書かれた石。「勝石の由来亀戸香取神社は天智天皇四年(六六五年)、藤原鎌足公が東国下向の際、この亀の島に船を寄せられ、香取大神を勧請され太刀一振を納めて、旅の安泰と御神徳を仰ぎ奉りましたのが起こりであります。御鎮座一三五〇年記念事業の一環として、この故事に基づいて太刀一振りを冠した「勝石」を建立いたしました。ご参拝の皆様に香取大神の御神徳が授かりますよう氏子并びに崇敬者が心をこめての寄進によるものです。四年に一度の神幸大祭に際し平成二十八年七月二十四日、関係者相寄り盛大に除幕式が挙行されました。勝石に触れ、願いを掛けることによって勝運と幸運を授かるお力どころ(パワースポット)として、末永く崇敬を集められますことを祈念申し上げております。」社務所を訪ねる。「御朱印」を頂きました。ちなみに、東京都江東区は、その昔、下総國・葛飾郡でした。下総國の一之宮は、千葉県香取市に鎮座し、正一位勲一等の神階を持つ『香取神宮』です。「社務所」の前にあった2基の石塔。境内から「拝殿」を再び見る。「参道」、「二の鳥居」方向。東門脇の石碑には「日露戦役 紀念百度碑」と刻まれていた。裏面には、「明治三十八年十月建之 發起者 若連」と記されていた。そして「舞殿」の明治通り側の壁に掲げられていた「香取神社」のご祈祷案内。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2020.10.15

閲覧総数 207

-

18

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その16):見奈良・菜の花まつり、51番・石手寺

翌朝(3月29日(木))四国八十八ヶ所お遍路の旅4日目、ホテルを6:00に出発し東温市(とうおんし)の見奈良 ( みなら ) ・菜の花まつりの会場に向かう。折しもこの日の朝日が目の前に。時間は6:18。この日も快晴。菜の花畑の前の「坊ちゃん劇場」の駐車場に車を駐め【 見奈良 菜の花まつり】会場へ。1万5千平方mの菜の花畑に、約200万本の菜の花が満開で咲き誇る圧巻の「菜の花の海」が広がっていた。【 見奈良 菜の花まつり】は3/10(土)~4/15(日)までの開催。菜の花畑の先には松山自動車道が。一面に広がる金色の菜の花畑は特に美しい春の風景。早朝の為か、ミツバチの羽音や姿は確認出来なかった。鮮やかな色と菜の花の香りが。パノラマ撮影してみました。私のカメラではズームでのパノラマ撮影は出来ないのです。------------------------------------------------------------------------------------------------------51番札所:石手寺(いしてじ)短い時間であったが菜の花畑を満喫した後は、県道40号線を戻り、前日通った久米八幡神社前を再び通過。石手寺 弘法大師像が車窓から見えたのでズームで。県道317号線沿いの駐車場に車を駐める。「世界一立体曼荼羅皆一緒大楽仏」というものらしい。1年ほど前ここにマンション建設計画があり、石手寺が建設反対の幟を立てていたと。それがいつのまにか敷地が石手寺の駐車場になっていて、多くの石仏が並んでいた。石手寺はとても「お金持ち」なのだと、ネット情報から。その時は美しい仏像であると思い、カメラを向けたのであったが。この仏像も。ホテルから見奈良・菜の花まつりそして51番・石手寺までの走行ルート。入口には山門もなく、「渡らずの橋」から境内へ。境内 配置案内図。「県道より伝説の残る渡らずの橋、衛門三郎像の横を過ぎ、両脇に露店の並ぶ回廊を行くと山門に至る。くぐると、右に茶堂・納経所、左に鐘楼があって、その先に阿弥陀堂がある。正面奥に進んで一段高い位置に石段を上ると本堂が建つ。本堂の右に絵馬堂あり、その先に大師堂が並ぶ。本堂大師堂の背後にある山にはマントラ洞窟といわれる洞窟があり、本堂左後方に入口があり大師堂の裏に出口がある。大師堂右側には訶梨帝母天堂(祠)があり、石段を下りるとその右に三重塔が、左に一切経堂、護摩堂、弥勒堂が並ぶ。ここから左奥に入ると宝物館、大講堂がある。」「南無大虚空蔵主」碑。朝日を浴びて黄金色に輝く大師像。龍にのった観音様は、龍頭観音。入るとすぐに土産や食事ができる店が並んでおり、このような長い屋根付きの回廊が。奥の方には両側にお遍路グッズなどを販売している出店や屋台が並んでいたが、早朝の為か未だ開いている店は殆ど無かった。衛門三郎像。遍路の元祖とされる衛門三郎の再来伝説ゆかりの寺であると。入口には仏像が所狭しと並んでいた。色っぽい天女像?八幡大菩薩絵伊予13佛霊場第5番札所、地蔵院の山門。石手寺 案内図が毛筆で精緻に描かれていた。仁王門。仁王門は国宝で、高さ7m、間口は三間、横4m、文保2年(1318)の建立、二層入母屋造り本瓦葺き。この仁王像は、鎌倉時代後期の湛慶の作と伝わっているのだと。仁王阿形像。仁王吽形像。大草離。仁王門前左の恵比寿像?しかし釣り竿を持っていないので??その後ろに何故か「集団的自衛権 不要 不殺生祈りの会」の大看板が。伊予七福神像。三重塔。(重要文化財)弘法大師像。鐘楼。「建長3年」(1251)の銘が刻まれた愛媛県最古の銅鐘。昭和6年(1931年)11月3日、与謝野寛・晶子夫妻は石手寺に参拝していると。晶子の歌碑「伊豫の秋 石手の寺の香盤に 海のいろして 立つけむりかな」。石手寺裏の東山山頂に巨大な弘法大師を再び。弘法大師没後1150年を記念して、昭和59年に建立。高さ16M 顔の長さは2.4M。姿は、遣唐使として西安に行った31歳の頃のもの。体は西安を、顔は天竺を向いていると。鐘楼を正面から。阿弥陀堂。二王門を入って左側にある阿弥陀堂はぼけ防止の祈願者が多く参拝するスポットとして有名。本堂(重要文化財)「寺伝によれば、神亀5年(728年)に伊予国の太守、越智玉純(おちのたまずみ)が夢によってこの地を霊地と悟り熊野十二社権現を祀った。これは聖武天皇の勅願所となり、天平元年(729年)に行基が薬師如来を刻んで本尊として安置して開基したという。創建当時の寺名は安養寺、宗派は法相宗であったが、弘仁4年(813年)に空海(弘法大師)が訪れ、真言宗に改めたとされる。寛平4年(892年)河野氏に生まれた子どもが石を握っていたという衛門三郎再来の伝説によって石手寺と改められた。河野氏の庇護を受けて栄えた平安時代から室町時代に至る間が最盛期であり、七堂伽藍六十六坊を数える大寺院であった。永禄9年(1566年)に長宗我部元親による兵火をうけ建築物の大半を失っているが、本堂や仁王門、三重塔は焼失を免れている。」熊野山 虚空蔵院 石手寺(くまのさん こくうぞういん いしてじ)宗派:真言宗豊山派本尊:薬師如来創建:(伝)天平元年(729年)開基:(伝)行基、聖武天皇(勅願)所在:愛媛県松山市石手2丁目9-21”本尊真言:”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”本堂内部。納経堂。堂内部。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。様々な効能のある石が納められている堂。大きな輪の除罪苦与楽輪くぐり、そしてその奥に元気再生石。「マントラ洞」入場門。修行大師像。元気再生石。衛門三郎の罪と再生の伝説にちなみ、石を1つ持って帰って、1年したら改心と復活をし、7つ添えて8つ返す。七転び八起きの石訶梨帝母天堂。この堂の周りに落ちている石を妊婦が持って帰ると安産祈願になると。そして無事に出産すると石を2つにして返すというお礼参りの風習があるのだと。茶堂大師。この堂の大師像は絶対秘仏で住職も見たことがないと。堂の前の香炉には線香を奉納した煙が絶えない名所。本堂前より境内。正面に仁王門、左に茶堂。絵馬堂。絵馬堂内部。大師堂。石手寺の大師堂には落書き堂という別名が付けられていると。これはかつて夏目漱石や正岡子規など多くの名士が落書きを残していたことから付けられた。ただし壁は第二次大戦中に塗りなおされていると。三重塔(重要文化財)。三重塔地上部。四国88ケ所のお寺にお参りしたのと同じご利益があるといわれる「お砂撫で」もできるようになっていた。鐘楼国の重要文化財。鎌倉時代。全国でもめずらしい建造物。子育地蔵尊。参道脇の歌碑。「やま知古えて 一人由希登 主の手にす加れる 身ハ安介志」 西村清雄。多くの国宝、重文がありながらも、何故か他の遍路の寺とは雰囲気が違う寺であった。この二面性はもちろんだが、それ以上に、全体にサービス精神にあふれているのであった。わかりやすく仏教の教えを説いたり、仏の一生を説明したりと、仏教というものを真剣に教えようという姿勢を感じたのである。また国宝の仁王門の前に「集団的自衛権 不要 不殺生祈りの会」の大看板が。時間の関係で見られなかった仏堂もあり、住職の熱き思いをゆっくりと聞いてみたかったが・・・・・。 ・・・つづく・・・

2018.05.19

閲覧総数 737

-

19

旧東海道を歩く(川崎~保土ケ谷)その6・神奈川区:本覚寺~西区:勧行寺

『旧東海道を歩く』ブログ 目次青木橋を渡ると右側高台にあったのが曹洞宗青木山『本覚寺(ほんがくじ)』。階段途中からの国道1号線(第2京浜)と東海道線。本覚寺がある丘陵は、戦国期には砦があったと。現在は、丘陵を分断して鉄道が走っており、対岸には戦国期の城跡(権現山城跡)が。おそらく、この丘陵は続いていて、岬のような立地だったと。「本覚寺は、臨済宗の開祖栄西によって、鎌倉時代に草創されたと伝えられる。もとは臨済宗に属していたが、戦国期の権現山の合戦で荒廃し、天文元年(1532年)に陽廣和尚が再興し、曹洞宗に改めた。開港当時、ハリスは自ら見分け、渡船場に近く、丘陵上にあり、横浜を眼下に望み、さらには湾内を見通すことのできる本覚寺を領事館に決めたという。領事館時代に白ペンキを塗られた山門は、この地域に残る唯一の江戸時代に遡る建築である。」『史跡 アメリカ領事館跡』江戸時代の末、日米修好通商条約が結ばれるにあたり、この本覚寺にアメリカ領事館が置かれたと。三年ほど、この地に領事館がおかれた。初代は有名なタウンゼント・ハリス。また、生麦事件の時には2名が騎馬で本覚寺に逃げ込み、ヘボン博士(ヘボン式ローマ字で有名)の手当を受けたとのこと。この石柱は開港100年の記念に立てられたと。山門の右脇に、レリーフ像をはめこんだ石碑が建っていた。この石碑は、幕末に横浜の開港を首唱した岩瀬肥後守忠震(いわせひごのかみただなり)の顕彰碑。横浜郷土研究会有志により、横浜開港の恩人への感謝の碑として、昭和57年に建立。 岩瀬忠震は、幕末に海防掛目付に任ぜられた後、外国奉行にまで出世し、開国論の中心的存在として活躍をした人物。日米修好通商条約においてはアメリカ総領事ハリスに対し、下田奉行井上清直と共に交渉にあたり、ハリスの要求した江戸・品川・大坂などの開港希望地をしりぞけ、幕府百年の計のためにと横浜の開港を首唱したのが岩瀬忠震。その結果、1859年に横浜が開港し、発展めざましい今日の基を開くことになったのだと。山門前の戒壇石に「不許葷酒入山門」(葷酒、山門に入るを許さず)が。葷酒とは仏教の戒律で禁じられた臭気の強い葱ねぎ、韮にら、蒜にんにく、薤らっきょう、興渠はじかみという五辛および酒のこと。臭の強いものや、酒を持ち込む事は禅宗の修 行に差し障りがあるのでこれを許さないと。山門。当時の領事館員達は、当時日本には存在していなかった西洋塗装法(ペンキ)で、建物の彫刻等を塗装して行ったと。今でも唐獅子や蛙股などにペンキ塗装の跡を残っていると。『青木山』と書かれた扁額。正面に本堂。『全国塗装業者合同慰霊碑』。安政三年(1856)アメリカ総領事ハリスは、神奈川宿本覚寺を領事館と定め、本覚寺をすべて白ペンキで塗らせた。これが元で、本覚寺に「全国塗装業者合同慰霊碑」が建立されたと。『地蔵堂』。本尊・地蔵願王菩薩坐像を安置する。俗に子育地蔵と呼ばれ、子供の成長祈願、病気平癒、安産供養の信仰があると。地蔵菩薩立像が地蔵堂の前に。『鐘楼』。『寺務所』。本堂を再び。『水子子育地蔵』。水汲み場には懐かしい手押し井戸ポンプが。境内を散策すると本堂左隣にお釈迦様の涅槃像が。ズームで。本覚寺を後にし、山門前の階段からの横浜駅方面。『東横フラワー緑道』「東横フラワー緑道」は、平成16年(2004)2月の「みなとみらい線」の開通に伴い、「東急東横線」が地下化されたことから、その上部を緑道として整備したもの。当時の写真を掲示していた。『大綱金刀比羅神社』。この神社は、社伝によると平安末期の創立で、もと飯網社といわれ、今の境内後方の山上にあった。その後、現在の地へ移り、さらに琴平社を合祀して、大綱金刀比羅神社となったと。かって眼下に広がっていた神奈川湊に出入りする船乗り達から深く崇められ、大天狗の伝説でも知られている。また江戸時代には、神社前の街道両脇に一里塚が置かれていた。この塚は、日本橋より七つ目に当たり、土盛りの上に樹が植えられた大きなものだったと。『神奈川宿 袖ケ浦』十返舎一九『東海中膝栗毛』よりの文章が掲載。『歴史の街 神奈川宿』。田中家のあるこのあたりは、むかしから神奈川台町と呼ばれ、かつては海沿いの景勝地として広く知られていた。この神奈川は、江戸時代には、東海道五十三次の中の、日本橋から数えて、品川、川崎に続く第三番目「神奈川宿」として栄えていた。その頃の神奈川宿の様子は「東海道中膝栗毛」(十返舎一九)にも描かれているが、昼夜を問わず、街道を行き交う人々でたいへんなにぎわいだったと。幕末の偉人、坂本龍馬の妻おりょうは、龍馬亡きあと、ここで住み込みの仲居として勤めていた。月琴を奏で、外国語も堪能で、物怖じしないまっすぐな性格が、ことに外国のお客に評判だったと。横須賀に嫁いでいき、田中家をやめたあとも、ひいき客からいつまでも話題に上ったと。坂道を登っていくと旧東海道脇に老舗料亭『田中家』が左手に。田中家の前身は、歌川広重の浮世絵にも描かれていた。『田中家』のパンフレットより。今でこそ埋め立てが進み、国道1号と横浜駅を越えて海に出るまで1キロほどあるが、昔は探訪絶景で欄干から釣り糸を垂らせたという。伊藤博文ら明治の元勲や夏目漱石ら文豪も投宿。日本囲碁界の第一人者、呉清源の対局戦も行われるなど数々の著名人に愛されたと。『神奈川の台と茶屋』。「ここ台町辺りは、かって神奈川の台と呼ばれ、神奈川湊を見おろす景勝の地であった。弥次さん、喜多さんが活躍する『東海道中膝栗毛』にも「ここは片側に茶店軒をならべ、いづれも座敷二階造、欄干つきの廊下桟などわたして、浪うちぎはの景色いたってよし」とある。二人は立ち寄り、鯵をさかなに一杯ひっかけている。」「茶屋 うどんそば切有」「そば切ちゃ屋」の文字が見える。更に旧東海道を進む。「神奈川台関門跡」「袖ヶ浦見晴所」と刻まれた石碑。『神奈川台の関門跡』「ここよりやや西寄りに神奈川台の関門があった。開港後外国人が何人も殺傷され、イギリス総領事オールコックを始めとする各国の領事たちは幕府を激しく非難した。幕府は、安政六年(一八五九)横浜周辺の主要地点に関門や番所を設け、警備体制を強化した。この時、神奈川宿の東西にも関門が作られた。そのうちの西側の関門が、神奈川台の関門である。明治四年(一八七一)に他の関門・番所とともに廃止された。」と。「思いきや 袖ヶ浦波立ちかえり こに旅寝を重ねべしとは」正二位権大納言鳥丸光広(江戸前期の歌人・能書家)の歌。『ブローテ横浜高島台』が右手高台に。横浜駅そばの高台にそびえたつブローテ高島台は、バルコニーの青いガラスが目を引く大型賃貸マンション。2015年度グッドデザイン賞。『上台橋』を渡る。かつてこのあたりは、潮騒の聞こえる海辺の道であった。この場所から見えた朝日は、ひときわ美しかったと。『神奈川駅中図会』にも、その姿が描かれていると。この地に橋ができたのは、昭和五年(1930)。開発がすすみ、切り通しの道路ができるとともに、その上に橋が架けられたのだと。上台橋の上から横浜駅西口方面を見る。首都高速神奈川2号三ツ沢線が高架で。『神奈川宿歴史の道←リンク』はほぼこの図の範囲を対象とし、上台橋から神奈川通東公園に至るおよそ4kmの道のりである。旧東海道の標識。これは横浜市西区歴史街道シンボルマークらしい。「区内には、三つの古道、旧東海道、横浜道、保土ケ谷道が三角形をかたどるように通っている」のでこのデザインになったのだと。この辺りの歩道面には、約100mごとにこのマークが。『勧行寺(かんぎょうじ)』。法華宗学陽山勧行寺。越後本成寺末で三ツ沢豊顕寺三世日養をもって開山とする。ご本尊は大曼茶羅、一塔両尊だが境内にも面白いものがある。まず天然理心流の流祖近藤内蔵之助長裕(こんどうくらのすけながひろ)の墓。新撰組局長近藤勇は四代目にあたる。もう一つは水車舟制作の道周翁の墓。水車舟とは外輪船のことだろう。その功績をたたえた水戸藩主の和歌一首が彫られている。他に作家の北林透馬夫妻もこの墓地で眠る。浅間下歩道橋上より。 ・・・その5・・・に戻る ・・・つづく・・・

2019.01.09

閲覧総数 549

-

20

ネパール旅行記(2) カトマンズ早朝散歩

6時に起床し身支度を調え7時にホテルを出発しタメル地区への早朝散歩。ホテルは旧王宮の近くのカンチ道り沿い。ホテルを出て暫く歩くと赤い3重の塔をもつ トリデビ寺院 が左手に。日曜日のそして日本の正月に当たるダサイン祭の為か、店はシャッターを閉め開いている店は未だ無し。しかしこの場所は、ネパールの首都カトマンズ市内で外国人観光客に一番人気のタメル地区。あか抜けして洗練されたレストランやホテル、それに観光地の証し「みやげ屋」の立ち並んでいる街並。観光客だけではなく、地元の人たちも買い物やビジネスにやって来るので昼間はいつも人が溢れる混雑した街なのである。電柱に絡みついている電線の数に驚く。ぐちゃぐちゃ電線。これでは毎日停電するのも解る。そして一軒のみが停電した場合の原因を探すのに時間が掛かることは十分理解できる。複雑に絡み合った電線が、生き物のように街中を行き交っているのである。狭い道路の横には既に野菜を広げて売っている。ミニトマト、短めのダイコン、そしてカリフラワー・・・・・・。生きたナマズを売っている店もあった。ネパールは海のない国、よって魚は殆ど売られていない。唯一海の魚の干物が売られていた。 コインの木。コインが打ち付けられた仏像。近くでみるとネパール・ルピーの硬貨がクギで幾重にも重ねられて打ち付けられているのが確認できた。ちょっと遠目からみると「いったいアレはナンだろう?」と想像もつけられないような形状。立派な由緒のある仏像とのこと。地元の人たちはひっきりなしにやって来て、仏像の中央部に右手を伸ばし祈っていた。何千枚?ものコインが釘付けされている。歯痛を治す神様が祀られているとのこと。散歩の道には多くの野良犬が屯したり、横に寝ている。ただし殆どの犬が吠えずに物静かなのである。しかし朝から元気に子孫を残そうと頑張っている我々と同じく4人組が。朝から誠にご苦労様なのである。既に道端で髪を切ってもらっている者も。手に載せたうどん粉の液体を油鍋に見事に注ぎ込み、リングドーナツが出来上がって行く。ただ、揚げ油が古そうだ...。1つ買って食べて見たかったが、胃もたれしそうな感じの為断念。でも、1個10円ならこの油でも仕方ないのかもしれないが。衛生面も若干気になるところではあるが、高温の油で揚げていて、中までしっかり火を通しているので、大丈夫な気もするが...。ネパールで過剰に衛生面を気にしすぎると、ローカルな旨いいものを食べ損ねるばかりか、生活ができなくなってしまうのではと感じた。もちろん、自分の身を守るための、必要最低限の衛生・清潔はこだわる必要があるが。タメルとダルバール広場の中間地点くらいにあったストゥーパ。このカトマンズを代表するストゥーパはネパール人の熱い信仰の対象であり、それ自体がマンダラの構造をなしているとのこと。描かれた目は四方を見渡すブッダの知恵の目であり、常に変わることなく世界を照らしているというから、崇高にして有り難い図像なのである。日本では常に仏様の顔も姿も荘厳で慈悲に溢れるものとして造形されるが国と民族によって変容する仏の一端を見たように思ったのは私だけであろうか。約2時間弱の早朝散歩を楽しんだが、ネパールには日本でおなじみのコンビニがないのである。海外でも良く見かけるセブンイレブンもファミリーマートもない。早朝散歩時は必ずコンビニでお茶を買っていた私としては、ちょっと寂しいのであった。それでも、外国人が集まるこのタメルには大きめの雑貨屋さんはあった。飲み物(アルコール類も含む)、お菓子、シャンプーやトイレットペーパーや洗剤などの日用品、チャウチャウ(インスタントラーメン)などが売られていた。日本のコンビニと違うのは、弁当類がないことと雑誌類がないことくらいであろうか。店の広さも、日本のコンビニと同じくらい(地方にあるコンビニ限定)ということは、かなりコンビニに近いということか。9時には今回の旅行をアレンジしてくれた、このカトマンズでトレッキングツアーの会社の社長であるRam氏が、ホテルに来てくれることになっていたため、ホテルに急いで戻ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2010.10.17

閲覧総数 239

-

21

横浜市泉区の古道を巡る(その29) 柏尾通り大山道~岡津公園~領家谷道祖神群~西恩寺~御霊神社

「永明寺別院」を後にして「柏尾通り大山道」を西に進む。「永明禅寺」の裏山に沿って進むと、左手の荒れ地の奥の高台にあったのが大きな「忠魂碑」👈リンク。「旧中川地区出身各戦役戦没者諸英霊荘厳菩提供養塔」と刻まれた石柱が「忠魂碑」の前に。「忠魂碑」の左側に「戦没者芳名碑」そして「旧中川地区出身戦没者名碑」があった。この敷地は岸井家によって寄付されたと。神奈川県横浜市泉区岡津町1574 岡津公園。「岡津公園」の前の家の表札も「岸井家」。「柏尾通り大山道柏尾通り大山道は、東海道の前不動(柏尾)から岡津の永明寺別院前の大山道道標前を経て、大山へ向かい、西田谷(にしだやと、現、桂坂)で坂道(男坂・女坂)へとつながる道です。「上り 大山道・下り かしを道」と刻まれた道標になっている地神塔は、坂の上り口に立っていましたが宅地造成のとき現在地に道されました。地神塔の立っている前の土手(現在は住宅)にあった庚申塔などは、現在、中川地区センター駐車場横にあります。また、周辺には製糸場もありました。 泉区役所」2基の庚申塔が左手に。左:駒型双体道祖神・・1813(文化10)年右:角柱型文字「地神塔」・・文字「秋葉大権現」「庚申供養■■ 巳待祭神」「桂坂公園」内を歩く。「領家西側」交差点を左折して進む。「西田・領家土地区画整理事業竣功記念之碑」が道路沿いに。その周囲の石碑群。そして左に折れて進んだ所の左手高台にも朱の鳥居の先に石碑群があった。横浜市泉区岡津町1294-3周辺の領家谷(りょうけやと)地域。正面に朱の鳥居と小さな「社」が。左手に丸彫双体道祖神・・1794(寛政6)年と石灯籠。左から角柱型文字「庚申塔」・・1859(安政6)年唐破風笠付角柱型六手合掌青面金剛塔+三猿・・元禄??(1688~1704)角柱型文字「庚申塔」左から角柱型文字「猿田彦大神」塔唐破風笠付角柱型聖観音立像笠付角柱型六手合掌青面金剛塔+日輪月輪+三猿その後、南下した後「弥生台駅」方面への道を進む。左手にあった「老人福祉センター横浜市泉寿荘」前を通過する。横浜市泉区西が岡3丁目。そして「浄土真宗 本願寺派 西恩寺」に立ち寄る。「龍王山 西恩寺」掲示板。「本堂」。宗派は浄土真宗本願寺派に属す。通称西本願寺、又は「お西」と言われています。東京で言えば、築地本願寺と同じ宗派になると。ご本尊は阿弥陀如来。「特別養護老人ホーム恒春ノ郷」の美しい生け垣のある坂道を上って行く。そして「御霊神社(ごりょうじんじゃ)」に到着。横浜市泉区中田北3丁目42-1。神社の前の河津桜も満開に近かった。見上げて。中田町御霊神社の鳥居横に石碑が建っていた。「この碑の建つ土地は大正七年に当時御霊神社総代人であり、また同碑建立世話人であった小山良作氏によって寄進されたもので、このたびの参道改修に際し嫡男小山俊雄氏の赤誠により、整備された。後世のために之を誌す。昭和五十乙卯年二月吉日 宮司 宮本忠直」と刻まれた石碑。「宮本湊(いたる)先生頌徳碑(しょうとくひ)」👈リンク。中田の子弟の教育に尽力された中田学校教師宮本湊の頌徳碑である。「御霊神社戸塚区・栄区・鎌倉市域の御霊神社と同しく鎌倉権五郎景政を祀った神社で、昔から中田のごりょう様と呼ばれていました。明治の廃仏毀釈前は宮司家の東端に実相院の不動堂や護摩堂がありました。保安林に囲まれた石段下の弁天池は村岡川(宇田川)の源流になっています。池の前の庚申塔は、区内最古のもので、地域文化財に登録されています。鳥居横には、中田の子弟の教育に尽力された宮本湊先生の頌徳碑があります。 泉区役所」「御霊神社 石鳥居」。扁額「御霊神社」。社号標「村社 御霊神社」。参道を進むと掃除中のおばあちゃんの姿が。右手にあったのが「弁天池」と「厳島神社」。「弁天池」の傍らには石碑が建ちそこに「弁天の湧水 村岡川源流」と。村岡川とは宇田川の別名。弁天池に湧いた水は流れ出て宇田川となって境川に合流し相模湾に流れ出るのだ。「弁天池」のすぐわきに「ふどうばし」がかかり、そこにも「村岡川源流」と記されていた。「手水舎」。「石造庚申塔」が左手に。泉区内で最も古い庚申塔といわれていて、横浜市指定有形文化財に指定。「横浜市指定有形文化財(石造建造物)石造庚申塔指定年月日 平成十三年十一月一日所有者 宗教法人 御霊神社所在地 横浜市泉区中田北三丁日三三六五番地時代 江戸時代 寛文六年(一六六六)在銘法量 総高一〇九・〇 cm 笠高 一八・〇cm 巾四四・〇cm 奥行き三九・〇cm 塔身高 六六・五cm 巾ニ七・〇cm 奥行きニ五・五cm 台石高 ニ四・五cm 巾五三・五cm 奥行き四七・〇cm形状 角柱笠塔婆型員数 一基この塔は、横浜市域に所在する庚申塔の中でも古く、方形の台石の上に角柱の塔身を立て、笠を置く角柱笠塔婆型で、台石の上部には、コの字形の池をめぐらし、正面の左右に円形の半島をつきだし、花立を造っている。塔身の四面には、南無河弥陀仏の名号が刻まれ、正面には耳をふさいだ猿、向かって左側面にはロをふさいだ猿、右側面には目をふさいだ猿がそれぞれ浮き彫りにされている。」平成十四年三月 横浜市教育委員会」「庚申塔(大山道道標)」。「この庚申塔は、今から百五十九年も前の嘉永六年(一八五ニ)に、根下集落の庚申信仰集団(根下講中)の人たちによって、中田東ニ丁目一六九七番地先の大山道(旧長後街道)と柏尾道(戸塚を経由せず白百合を越えて江戸方面への近道)の分岐する道端に建立されました。道路の北側に南向きで建立されましたから、「右 とつか道」、分岐の「東 かしを道」、また反対方向の「西 大山道」と、碑面の左右に記され、庚申信仰の対象物だけでなく、道案内(道標)も兼ねています・今回、今までお祀りされていた場所が開発によって鎮祭が不可能となったため、現在の根下講中及び向根下自治会の人たちが相談し、鎮守様、御霊神社参道のこの地に遷座しました。」「狛犬(右)・阿形像」。狛犬(左)・吽形像であるはずだが・・・。「社殿」。御祭神:鎌倉権五郎景政(かまくらげんごろうかげまさ) 平安時代後期の武将、相模国鎌倉の領主、後三年の役で右目を射たれながらも 奮闘した勇将、関東平氏五家(鎌倉氏・梶原氏・村岡氏・長尾氏・大庭氏)のひとつ「社殿」は享保11年(1726)に再興されたといいます。しかし関東大震災で倒壊し、その主要部分を再利用し翌大正13年9月に現在の本殿が再建された。さらに昭和7年に拝殿、渡殿など新築され、社殿となっている。扁額「御霊神社」。「神楽殿」。「敬神崇租(けいしんすうそ)」碑。神を敬い先祖をあがめる、 尊いものとしてあつかうこと と。「敬神崇祖」 の四文字熟語は、 第二次世界大戦(太平洋戦争)までは国語辞典に記されていたとのことですが、 戦後教育において“政教分離”のもとに、現在、国語辞典には掲載されていないと。社殿の向かって右側に境内社が並んでいた。「矢並稲荷社」「大日大聖不動社」「日枝山王社」「金比羅社」、石廟数基。境内社「矢並稲荷社」。扁額「矢並稲荷」。「矢並稲荷」の「社殿」。境内社「大日大聖不動社」。「???」。境内社の「日枝山王社と金比羅社」。境内社「石廟」。「御神木」。「神輿庫」横浜市最古の木造学校建築物であると。「お知らせこの建物は大正十五(一九ニ六)年六月に、中和田小学校の奉安殿(その頃の学校では、主要行事が行われるときに、講堂の正面に、天良皇后両陛下のお写真をお飾りした。また、主要行事が行われるときには、校長先生が教育勅語を奉読して子供たちに聴かせ、その情神を伝えた。お写真は普段は取り外し、教育勅語と一緒にこの泰安殿に納めて置いた)として建てられたもので、横浜市最古の木造学校建築物となりました。平成ニ十六年ニ月の大雪で、上部の楠の技か折れて瓦屋根が壊されました。先ごろ、瓦下地の木工事や高価な特注の鬼瓦や平瓦を焼いて、修理が終わったばかりです。この建物には現在お祭りの時に使う、大人用と子供用のお神輿が納められています。」「御霊神社幼児園」正門。地域の鎮守さまの「御霊神社」が、昭和43年4月に境内の続きに開園したと。帰路の参道横にあった「石塔」。これも庚申塔であろうか?「山岳信仰碑と起立講遥拝所(きりゅうこうようはいしょ)」本社鳥居前の右手に石段が山を上って行く。この石段の上り口に建つ石柱には「木曾御嶽神社」とあった。この石段を上ると起立講(きりゅうこう)の御嶽山遥拝所(おんたけさんようはいしょ)に至っる。各地に残る山岳信仰の場の一つ。遥拝所には山岳信仰碑が立ち並んでいた。向かって左に板石碑が建ち、「國常立尊」(くにとこたちのみこと)、「三笠山神社」、「御嶽山神社」、「八海山神社」と刻まれていた。その右わきに、大黒天像がありその台座には「起立講中」と刻まれていた。その右わきに板石碑が建ちそこには「神武天皇白川神社」と。起立講とは木曾の御嶽山を信仰する山岳信仰をおこなう集まり。この御嶽山遥拝所でお参りし、また木曾の御嶽山に登りお参りをしていたのだと。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2021.03.29

閲覧総数 692

-

22

横浜市泉区の古道を巡る(その36):専念寺~三嶋神社(横浜市戸塚区深谷町)

次に訪ねたのが「専念寺」。ここも我が藤沢市に隣接する横浜市戸塚区深谷町1021。旧東海道沿いの「戸塚区」👈リンク は既に歩いていたのである。寺号標「浄土宗 深谷山 青陽院 専念寺」。脇門入口には元禄6(1693)と刻まれた石道標(尖頭角柱)。高155㎝(塔身部)、幅35㎝、厚24㎝。正面:「(梵字)婦可や藥師 青陽院江之道」右面:「深谷山」左面:「専念寺」と 刻まれていた。「法然上人像」。ズームして。「ただ一向に念佛すべし」と。勲八等瑞寶章を受勲された川邊氏御兄弟の墓碑であろうか。そして手前に墓地、その奥に本堂。「鎌倉権五郎景正と専念寺の深谷目薬師前九年の役の鎮定功労者陸奥守源頼義の嫡男八幡太郎義家は陸奥守となり赴任したが、奥州の覇者清原武則家の家督争いにまきこまれ、まれに見る大乱となった、戦場は沼冊からさらに要害の地金沢冊に移るが義家軍の苦戦の報が都に届くと義家の弟新羅三郎義光(甲斐源氏武田祖)が京から来援 これに力を得た義家が総政撃し非常な苦戦の末、寛治元年十一月(一〇八七)、金沢冊を陥落させ、家衡と武衡を討つことに成功し、後三年の役はようやく終冪となった。この戦いに弱冠十六歳の鎌倉権五郎は金沢冊の戦いで敵の矢に左目を射抜かれると戦友三浦為次が駆け寄り、景正の顔に足を掛け、その矢を抜こうとするや景正は「武士の顔に足を掛けるとは」と怒り刀を抜いて切りかかったと言う。凱旋後景正は守り本尊の深谷薬師に治療の願をかけ、寺の前の深谷薬師で目を洗ったところ、たちまちにして目の傷が癒えたと言われる。深谷薬師は霊験あらたかな目薬師如来として信仰厚く、今も十ニ年毎に開扉している。鎌倉時代に活躍した大庭、俣野、梶原一族も戦国大名上杉謙信も鎌倉権五郎景正の子孫である。」そしてこちらが「かまくら道」側の正門で「宇田川」に架かる赤い欄干、親柱に擬宝珠(ぎぼし)を載せた橋。橋の名は「専念寺橋」。「宇田川」の下流方向を見る。この先1.5km程先で「境川」に流れ込む川である。本堂への参道を進む。正面に「山門」の冠木門が。「是者鎌倉権五郎景正守本尊 ふかや薬師青陽院江之道」と刻まれた石碑。寺号標石「浄土宗 深谷山 専念寺」「鎌倉権五郎景正守本尊 薬師如来」鎌倉権五郎景正の守本尊薬師如来(行基作)を安置していると。「山門」と「本堂」。「本堂」。「当寺は深谷山青陽院専念寺(しんこくざんせいよういんせんねんじ)と言い、元は鎌倉岩瀬にある大長寺の末寺でした。開山は大長寺と同じ鎮連社感誉存貞(ちんれんじゃかんよぞんてい)上人で、鎌倉権五郎景正(ごんごろうかげまさ)の祈願所として、康平五年(1062)に起立したと伝えられています。その後文治年間(1185~89)景正の末裔である梶原景時が再建し、福泉寺といって当時は真言宗でした。永禄年中(1558~69)住職であった長順法師が感誉存貞上人より浄土の教えを聴き、その素晴らしさに感銘し、以来浄土宗に改宗し、一心院専念寺と呼ばれていました。」と「専念寺」👈リンク のHPから。扁額「専念寺」。「本堂内陣」。新装なった「納骨堂」。右手に「六地蔵」。「六地蔵」を正面から。両脇に市松模様の描かれたガラス窓の奥の堂内にも地蔵様が。蓮の花のエッチングガラスの姿も美しく。エッチングガラス(彫刻ガラス)とは硝子表面にサンドブラスト処理(金剛砂等を圧縮空気で吹き付けて削る)を行いさらにフッ素加工(薬品処理)を施したガラスのこと。「本堂」手前の2本のイトヒバの大木は切られていた。専念寺の本堂は一見すると近代以降の建築のようであるが、享和元年(1801)の再建になる、という。昭和44年(1969)には屋根の大がかりな改修が行われ、部材が新しいものに置き換わっている、と。墓地内の「永代供養塔」。「南無阿弥陀仏 ○源空」、「俱會一処(ぐえいっしょ)」と。「源空」は法然(ほうねん)上人の諱(いみな・生前の実名)。「俱會一処」とは「たとえこの世で大切な方との別れを迎えようとも、南無阿弥陀仏とお念仏をおとなえする者どうしは、阿弥陀さまのお迎えをいただき、必ず俱(とも)に一つの処(ところ)、すなわち西方極楽浄土でまたお会いすることができるのです」という教えであると。墓地内の「永代供養塔」から「本堂」を見る。枯山水の庭園の中の「十三重塔」とその奥に「客殿」、「庫裡」が。正面が「客殿」。「庫裡」、「寺務所」。「会館」。「トイレ」。次に隣の山の上にある「三嶋神社」に向かった。「専念寺」の川沿いのカイズカイブキの生け垣も見事に刈り込まれていた。三嶋神社参道入り口の専念寺側にある「石碑群」。「川邊勝三郎君頌徳之碑」。横浜市と合併したこの地域、大正村の村長だった人物のようだ。富士塚の富士講碑。「富士元一講長 中講義川邊徳次郎君之碑 登山参拾参回」。「富士仙元大菩薩 元一○照?」(照の文字を○で囲っている?)。「小御嶽 后尊 大天狗 大権現 小天狗」。「石碑群」の前の橋は「宇田川」に架かる「宮前橋」。「宮」とは三嶋神社のことであろう。そして「三嶋神社入口」碑。石段を上って行く。竹藪の前に「三嶋神社」があった。「三嶋神社」の石の鳥居。鳥居を潜って進む。「社殿」。大正3年(1914)築。扁額「三嶋神社」。「三嶋神社祭神 大山咋命 鎌倉権五郎景政所在地 戸塚区深谷町一〇ニ六番地宮司 中川 港由緒今より約七百七十余年前の文治年間に梶原平三景時が創建したものである。景時はその祖、鎌倉権五郎景政が崇敬していた専念寺を再建するに当り傍の丘陵を開拓して社殿を建て景政の神靈をまつり相殿に伊豆三嶋神社を勧請して御靈社と稱した。後に至り社名を三嶋神社と改め現在に至った。社殿については寛延二年十二月八日(今より三百余年前徳川時代)の棟札があり現在の社殿は大正三年三月三十日新築され昭和四十九年十月修理改築されたものである。」水引虹梁の上の中備(なかぞえ)に龍の彫刻がおかれていた。右側の「木鼻」は獅子鼻、獏(ばく)鼻。左側の「木鼻」。「社殿」の廻廊の両側にある彫刻(左側)、鷲の姿であろうか。「社殿」の廻廊の両側にある彫刻(右側)。「社殿」前から境内を見る。境内の「稲荷社」。「秋葉神社」。火除けの神・秋葉大権現を分祀する。「地神塔」(文久元年(1861年)銘)。大地を司る神様を祀る。「大六天神社(大六天様)」。名木古木指定「スダジイ」。名木古木指定「樅(モミ)」。名木古木指定「檜(ヒノキ)」。そして竹林。「三嶋神社」からの帰路に「専念寺」の「本堂」を裏から見る。そして再び「専念寺」の生け垣と「宇田川」、前方に朱の欄干の「専念寺橋」。ハクセキレイ(白鶺鴒)に似ているがそして「横浜市 消防訓練センター」の案内板を見つけたので行ってみた。坂を上っていくと左手にあったのが「横浜市消防局 消防訓練センター」入口。この訓練センターでは、消防学校教育として次の教育を実施していると。・新採用職員教育 新採用の消防職員に、消防業務に必要な基礎的知識・技術を修得させるとともに、 「自ら考え行動できる職員」を育成。・現任教育 活気ある強力な組織を作るため、経営・運営責任者に対する教育や、救助隊員等の養成教育、 各種資格取得講習等を幅広く実施。・消防団員教育 それぞれの職責と階級に応じて、消防団の活動に必要となる規律、活動要領、安全管理などの 教育を実施。建物内に見学用ブース等はないのであろうか?門の前の道路を進んで行くと左手に、様々な訓練用施設が確認できた。隊員が消防自動車の前でミーティング中?訓練用タワー。反対側には消防自動車や救急車の姿も。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2021.04.05

閲覧総数 668

-

23

茨城県内「続日本百名城」と社寺巡り その7:牛久大仏

「大杉神社」を後にして国道125号を霞ヶ浦方面に向けて車を走らせる。前方に橋が見えて来た。「小野川」に架かる「新古渡橋( しんふっとばし)」を渡る。この一帯は,昭和25年の茨城百景に「古渡(ふっと)湖畔」として選定された場所。「小野川」は、茨城県南部を流れ霞ヶ浦に注ぐ利根川水系の一級河川。更に進むと左折すると「JRA美浦トレーニング・センター」へ向かう「トレセン入口」交差点を直進する。「JRA美浦トレーニング・センター」は茨城県稲敷郡美浦村にある日本中央競馬会(JRA)の施設(トレーニングセンター)である。中央競馬の東日本地区における調教拠点である。略称は「美浦」「美浦トレセン」「美浦TC」など。上空から見た「JRA美浦トレーニング・センター」。 【https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%B5%A6%E6%9D%91】より茨城県道34号線に移り進むと前方に見えて来たのが「圏央道」。ここは「圏央道」の「阿見東インター入口」交差点。「圏央道」の下を通過し300m程進むと、「牛久大仏」➡右折 の案内板。そして車窓前方に巨大な「牛久大仏」の姿が。「牛久大仏」の駐車場に向けてケヤキ並木を進む。そして駐車場に車を駐め、「牛久大仏」の散策開始。牛久大仏(正式名称:牛久阿弥陀大佛)は、日本の茨城県牛久市にあるブロンズ(青銅)製大仏立像で、全高120メートル(像高100メートル、台座20メートル)あり、立像の高さは世界で6番目。ブロンズ立像としては世界最大。浄土真宗東本願寺派本山東本願寺によって造られた。小動物公園や花畑などがある浄土庭園内にあり、公園墓地「牛久浄苑」との複合施設となっている。総面積は37万平方メートルに及ぶ と。牛久市久野町2083。「牛久大仏建設の事業構想は1983年に関係者によって着手された。1986年に着工、1992年12月に完成した。事業主体は浄土真宗東本願寺派本山東本願寺。浄土真宗東本願寺派の霊園である牛久浄苑のエリア内に造られた。その姿は同派の本尊である阿弥陀如来像の形状を拡大したものである。全高120メートル(像高100メートル、台座20メートル)を誇り、奈良の大仏(像高14.98メートル)が掌に乗り、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある自由の女神像(全高93メートル、手を掲げた姿勢の像高46.05メートル)の実質的な像高(足元から頭頂までの高さ33.86メートル)の3倍近くの大きさである。地上高世界最大の"ブロンズ製"人型建造物(仏像)であり、ギネス世界記録には「世界一の大きさのブロンズ製仏像」として登録されている。地上高最大の人型建造物は、インドのグジャラート州ナルマダー県にある建国の父の1人とされる指導的政治家ヴァッラブバーイー・パテールをかたどった全高240メートル(像高182メートル、台座58メートル)の「統一の像(Statue of Unity)」。なお、近代以前に造営されたものでは、唐の磨崖仏である楽山大仏の像高59.98メートルが世界最大である。」とウィキペディアより。「高さの比較」図。「牛久大仏」は全長120m。インドのグジャラート州で、最近世界一高い像・統一の像(Statue of Unity)。この像は、ガンジーの信奉者で、インドの統一に貢献した政治家サルダール・パテールに敬意を表したもの。つまり、彼を像にしたのだ。建設費は実に約4億2000万ドル(日本円で約476億円)。建設期間は、約4年。高さは182m、台座を含め約240mに達するという。 【https://guardindustry.com/reference/statue-of-unity/】より世界の像高の比較。2位は「魯山大仏」、3位に「牛久大仏」。 【https://narmadatentcity.info/how-to-reach-statue-of-unity-and-tent-city/】より再び「牛久大仏」のお顔をズームで。頭の上に避雷針が。「牛久大仏」駐車場入口から。「牛久大仏」は南南西を向いている。その方角には浅草・本山東本願寺があり、またその先には仏教誕生の地・インドがあると。超巨大な「仏」の姿。「牛久大仏」が結んでいるのが「来迎印(らいごういん)」と呼ばれる印相。親指と人差し指を合わせて輪を作っているのが特徴。来迎とは人々を救うために阿弥陀如来が迎えにくることで、右手は掌を外に向けて胸の前に上げ左手は掌を外に向けて垂れ下げ、両手とも親指と人差し指をつける印相で手が左右逆の場合を逆手来迎印という と。左掌の長さ:18.0メートル親指の直径:1.7メートル 人さし指の長さ:7.0メートル。臨終の際、阿弥陀仏が西方極楽浄土より迎えに来るときのポーズと。「牛久大仏」が正面に見える位置まで道路を進んで行った。そして塀の隙間から「牛久大仏」を。建設施工は川田工業による。建築にあたっては主に高層ビルで用いられるカーテンウォール工法が採用された。まず中央に、大仏全体の重量を支える役割を果たす鉄骨の主架構を組み上げる。次に、主幹の役割を果たすこの鉄骨の周囲に、枝を生やすように、あらかじめ地上で作っておいたブロックを組み合わせていく。高さ100メートルの仏像本体は20段の輪切り状に分割して設計されており、さらにそれぞれの輪切りが平均17個のブロックに分割されている。加えて、各ブロックは平均1.5メートル四方の青銅製の板金を9枚程度並べて溶接し、下地となる鉄骨と組み合わせることで作成された。この下地鉄骨が、複雑な形状をとりながら主架構と青銅板との間を繋ぎ、樹木でいうところの「枝」に相当する役割を果たしている。仏像表面の青銅板は葉のように浮いているだけであり、巨大な質量を支える必要がないため、6ミリメートル程度の厚みしかない。これは、銅板で全体の重量を支える奈良の大仏などとの大きな違いである。特に形状が複雑な両手部分についても、別に地上で組み上げ、巨大クレーンを用いて吊り上げられた。像の表面には、これを覆うための6,000枚以上の青銅板が用いられている とこれもウィキペディアより。そのため、像の表面を注意深く見れば正方形のタイル状の継ぎ目を確かめることができる。これらブロックの継ぎ目部分には隙間があり、台風や地震、気象変化による板金の伸び縮みに対して構造上の余裕を持たせる役目を果たしている 再び「牛久大仏」のお顔をズームで。顔の長さ:20.0メートル、螺髪(らほつ)は総数:480個。1個の直径:1メートル、1個あたりの重量:200キログラム)壁の隙間から「牛久大仏」の頭の縮小版を見つけた。高さは約2mと。「牛久大仏のお顔の大きさは、この縮小の1000個分のボリュームに相当する」と。なるほど、実物のお顔は20mあるので20m/2m=10、体積は3乗に比例するので10☓10☓10=1000個分のボリュームに相当。大仏前の「大香炉」。大仏の前に置かれて いる「大香炉」は青銅製香炉として日本一の大きさであると。壁の隙間から「牛久大仏」のミニチュアの姿も確認できた。その後ろにあるのが「發遣門」であるようだ。牛久市の雨水マンホール蓋。「かっぱの里」牛久市観光協会のマスコットキャラクターである、かっぱの「キューちゃん」。 右手に打ち出の小づち、左手にキューリを持ち、いたずら小僧みたいな表情。 郷土の画家、小川芋銭がよく描く対象がかっぱであると。 右下には水連の葉とカエルも描かれていた。「牛久大仏」の入苑入口に向かって進む。拝観料は大仏胎内入場込みのセット券で800円/人。開苑は9:30、この時の時間は9:22で開苑前であった。「牛久大仏」を再び見上げる。「牛久大仏」の内部は鉄骨構造の高層ビルディングの如きと。 【https://www.eco.kawada.co.jp/blog/on-site/4177/】より主鉄骨の外部はジャングルジムの如く、下地鉄骨が張り出していると。そして下地鉄骨から外装材の青銅板を固定した鉄骨を連結していると。 【https://www.kawada.co.jp/technology/gihou/pdf/vol36/3601_03_01P.pdf】より「牛久阿弥陀大仏頭部鉄骨模型 S=I : 30 (紙製)地上93.5メートルから119.65メートルのお顔内部の鉄骨模型。緑色に塗られている鉄骨が主架構、白色の鉄骨が下地鉄骨。下地鉄骨はお顔の形に合わせ設計されている。架設にはカーテンウォール工法を採用したため、42個のプロックに分かれる構造になっている。プロック1つの量は板を含め約6トン。」組み立てた時の写真を『ネット』👈リンク から。お顔を地上で仮組。 【http://photozou.jp/photo/show/1075137/81249567】よりそして据え付け。 【https://4travel.jp/travelogue/11695451】より大仏の胸部にあたる地上85メートルまではエレベーターでのぼることが可能で、美しい関東平野の景色を展望することができる。ただし、像自体の美観の問題から広々とした展望場所は設けられておらず、胸部からの景色は4・ 5階の「霊鷲山(りょうじゅせん)の間」にある3つのスリット状に設けられた小窓◯から見ることになるのだと。3階は極楽浄土の別名「蓮華蔵世界」で、壁一 面に約3,400体の胎内仏を安置。2 階は写経を行う「知恩報徳の世界」、1階は阿弥陀如来の大きな慈悲を表す美しい光の空間「光の 世界・観 想の間」が広がっているのだと。「展望台」👈リンク4・ 5階の「霊鷲山の間」にある、3つのスリット状に設けられた小窓。 【https://hirakana.hateblo.jp/entry/2020/12/19/230651】より3階は極楽浄土の別名「蓮華蔵世界」で、壁一面に金色に輝く約3,400体の胎内仏を安置。 【https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_650/】より2階は写経ができる「知恩報徳の世界」。心を落ち着けて写経ができる席は全部で77席。 【https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_650/】より周囲には繋ぎ目の線が確認できたのであった。左腕にも小窓が見えた。その外にぶら下がってあったのは風速計?、地震計?桜の時期にはこの様な見事な光景に。「牛久大仏 浄土真宗東本願寺派 本山 東本願寺」と書かれた銘板。「エレベーターで地上85mの展望台へ」案内板。「ようこそ 牛久大仏へ」。「像の基本情報」をウィキペディアより。構造:青銅板張立像全高(地上高):120メートル像高(立像の場合、本体の長さ):100メートル台座の高さ:20メートル(うち、基壇部は高さ10メートル、蓮華座は高さ10メートル・ 直径20メートル)総重量:4,000トン(うち、本体重量:3,000トン、外被青銅版の総重量:1,000トン)顔の長さ:20.0メートル目の長さ:2.5メートル 口の長さ:4.0メートル 鼻の長さ:1.2メートル 耳の長さ:10.0メートル左掌の長さ:18.0メートル親指の直径:1.7メートル 人さし指の長さ:7.0メートル足の爪の長さ:1.0メートル螺髪(らほつ。総数:480個。1個の直径:1メートル、1個あたりの重量:200キログラム)造営期間:1989年 着工、1993年6月 落慶存続期間:1993年 - 現存内部構造と情報内部にはパネル展示等があり、歴史や仏教の世界について学ぶ事ができる。1階:光の世界(Infinite Light and Infinite Life) 観想の間:浄土の世界を観想する(思い描く)空間。2階:知恩報徳の世界(World of Gratitude and Thanksfulness) 念仏の間:毎週土曜日、ここで法話がある。阿弥陀如来への報恩感謝の気持ちを籠めて 写経を行う空間。写経席は77席。3階:蓮華蔵世界(World of the Lotus Sanctuary) 約3,300体の胎内仏に囲まれた金色の世界。「蓮華蔵世界」とは極楽浄土のこと。4・5階:霊鷲山の間(Room of Mt.Grdhrakuta) ここには仏舎利(釈尊の遺骨)が安置されており、参拝できる。 また、四方に窓があり、東西南北を見渡せる。地上に置かれている巨大な右手。 【https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_650/】より平均1.5メートル四方の青銅製の板を繋ぎ合わせているのが確認できたのであった。賑やかなペットボトル飲料の自動販売機。ここにも見事な桜と芝桜の写真が利用されていた。ここが入苑通路。両側には土産物等の売店が並んでいた。そして車に戻る途中に振り返り「牛久大仏」に別れの挨拶を。そして先程、このブログを書いている時にネットから見つけた写真。年に一度の「牛久大仏」の清掃では清掃作業員が大仏の目の部分からロープで垂れ下がり汚れを洗い落とすのだと。 【https://www.sankei.com/photo/story/news/151021/sty1510210007-n1.html】より螺髪の清掃に向かう清掃作業員。 【https://ameblo.jp/kakurekumanomi2008/entry-12635274619.html】より ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2021.11.06

閲覧総数 2130

-

24