PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2週連続で岡山県立… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【南京櫨の紅葉 ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

2週連続で岡山県立…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【南京櫨の紅葉 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

「リサイクルプラザ藤沢」を後にして、この日の最後の訪問場所の「 亀井神社

」に向かって

県道403号線・菖蒲沢戸塚線 を進む。

「円行新橋」交差点の手前左側にあったのが「 徳本上人名号供養塔 」。

「徳本上人は宝暦8(1758)年紀州で生まれ、文政元(1818)年に61歳で亡くなった念仏行者です。

塔身正面:「 南無阿弥陀仏 徳本 花押 」と。

講中 」。

台石向って 右面: 世話人 亀井野村 七ッ木村 上土棚村 菖 蒲沢村 葛原村 用田村

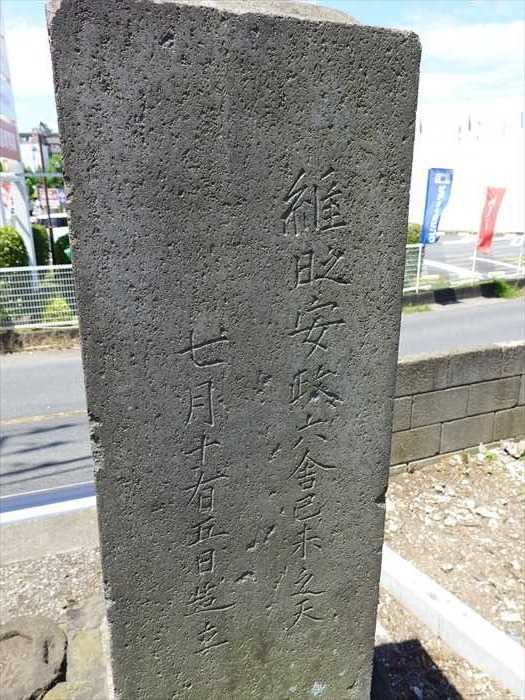

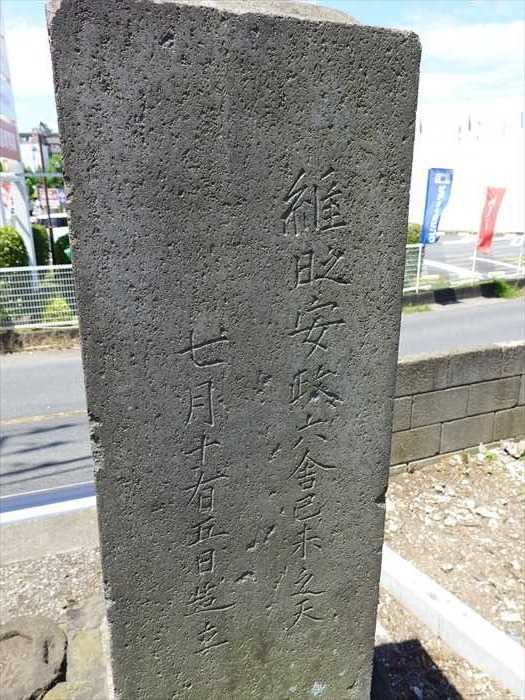

塔身背面: 維時 安政六舎己未之天 七月十有五日造立(1859年)

台石背面: 長後村 中田村 深谷村 福田村 大庭村

「徳本上人名号供養塔」の裏にあったのが「 藤沢市消防団 第十七分団 」。

「円行新橋」交差点の先「カメラのキタムラ」の角 にも小さな石碑があった。

雑草の中に隠れるように。

「 南無妙法蓮華経 征清戦士忠魂供養塔 」。

日清戦争(一八九四~一八九五)の戦没者の供養塔。

「発起人 青木綱治郎」と。

そしてこの日の最後に「 亀井神社 」に到着。

藤沢市亀井野553-5(大字亀井野字不動上)。

石鳥居手前の左側に社号標石「 亀井神社

境内を見る。

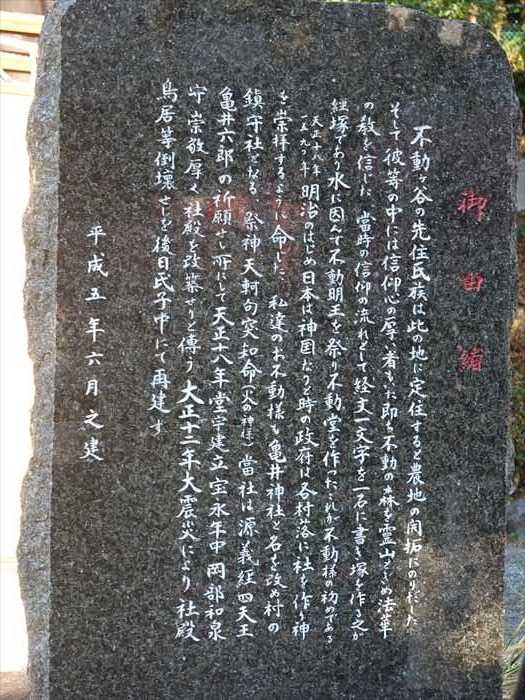

「 御由緒 」碑が見えた。

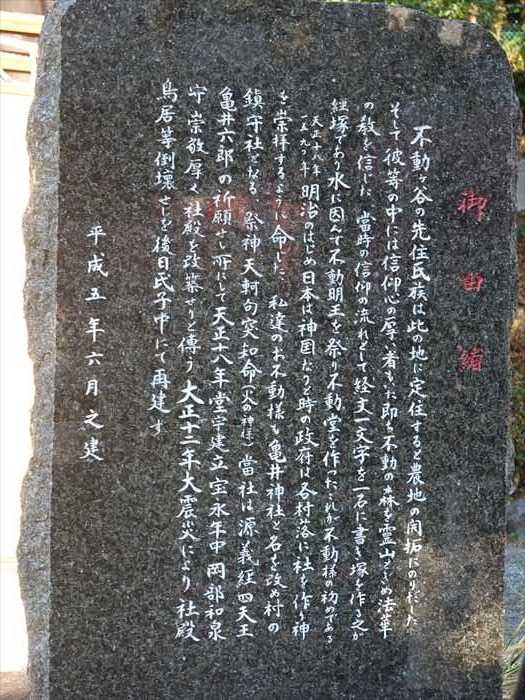

「 御由緒

不動ヶ岡の先住民族は此の地に定住すると農地の開拓にのりだした。

そして彼等の中には信仰心の厚い者もいた、即ち不動の森を霊山ときめ法華の教を信じた。

當時の信仰「の流れとして経文一文字を一石に書き塚を作る之が経塚であり水に因んで

不動明王を祭り不動堂を作った。それが不動様の初めである。 天正十八年(一五九〇年) 。

明治のはじめ日本は神国なりと時の政府は各村落に社を作り神を崇拝するように命じた。

私達のお不動様も亀井神社と名を改め村の鎮守社となる。

祭神 天軻句突知命火の神様 )

當社は源義経四天王亀井六郎の祈願せし所にして天正十八年堂宇建立 宝永年中岡部和泉守崇敬

厚く社殿を改築せりと傳う。

大正十二年大震災により社殿鳥居等崩壊せしを後日氏子中にて再建す。

平成五年六月之建」

右手に 社務所 と 御神木 。

「 身代り不動尊 」と両側には 真っ赤な「幟」が並ぶ 参道 を見上げる

参道、石段の上に社殿。

手前右手に 手水舎 。

龍の吐水口からは清水 が。

右手池のほとりのに石鳥居は「身代わり不動尊社」の石鳥居か?

「玉垣奉賛者御芳名」碑 。

社殿を斜めから。

扁額「 亀井神社 」。

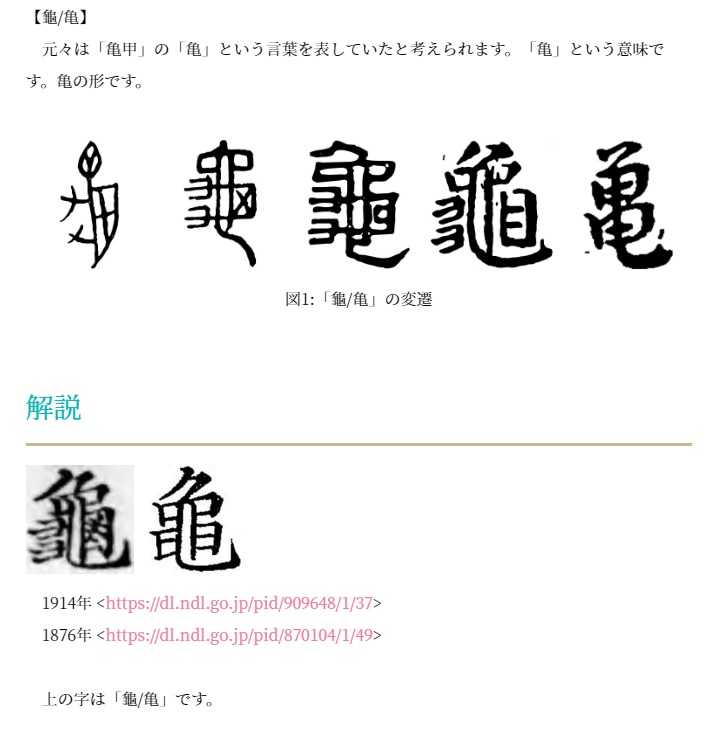

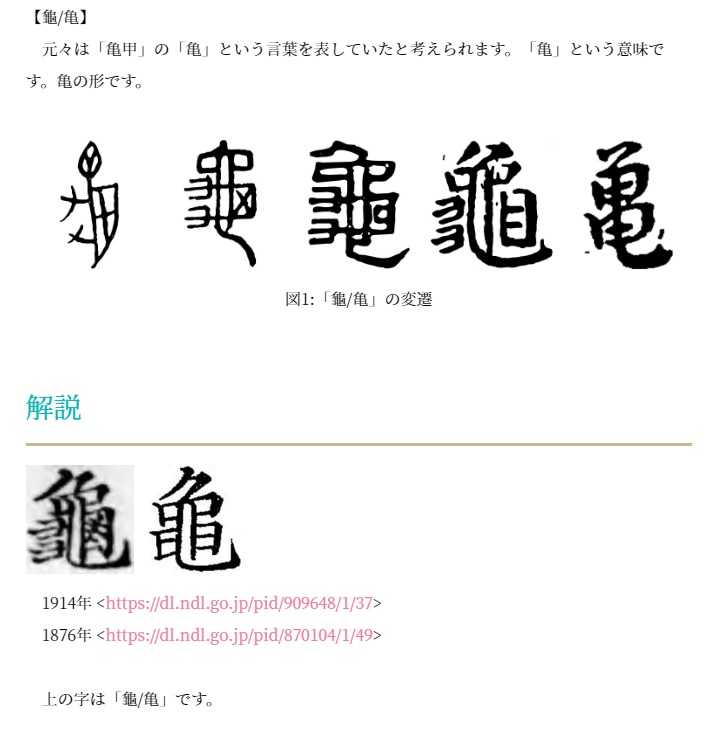

「亀」の字の成り立ちは「かめ」の象形文字から と。

知っている方の父親の名前も。

社殿の「 唐破風 」を見上げる。

破風とは屋根の裏側に山形に取り付けられた板部およびその付属品の総称。

唐破風は破風の一つで破風板の中央部を高く、左右両端に曲線状に反っているもの。

主としては玄関、門、向拝などに取り付けられる。

唐破風下は 白鳥の懸魚 であろうか。

社殿、本殿を斜めから。

「 絵馬のいわれ

絵馬は本來神の乗り物と考えられた生き馬の代わりに神前に捧げられたものです。

のちに祈願文は願い事がかなったお礼として絵馬に画いた板額を奉納する風習が

現在に残った物です。」

奥にあった石碑。

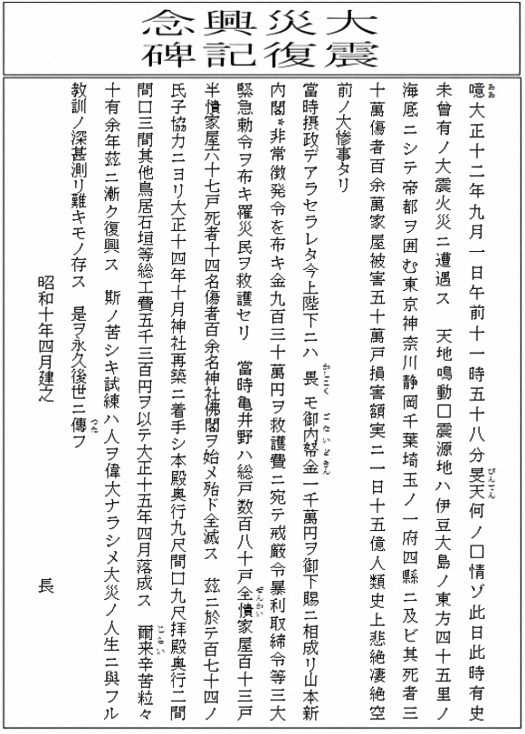

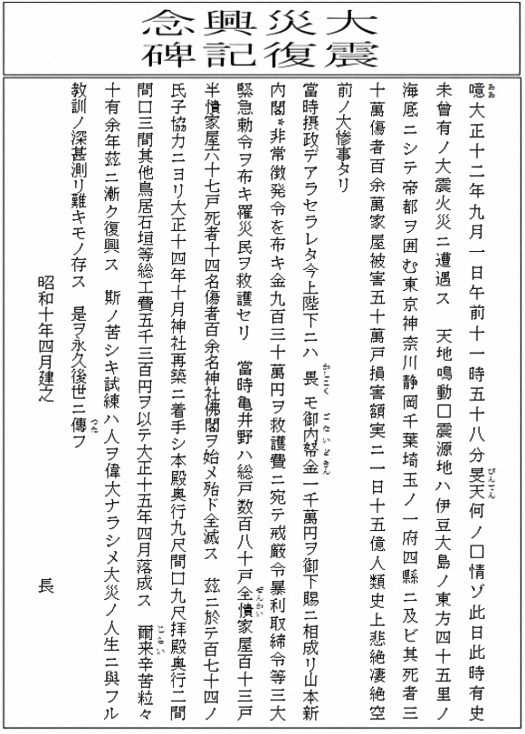

「 大震災復興記念碑 」。

当地は震災当時は高座郡六会(むつあい)村字亀井野でした。1942年(昭和17年)に

藤沢市に編入。六会村の死者数は15名でしたが、 石碑の記載によると亀井野で14名が

亡くなっており、六会村の死者のほとんどは亀井野が占めていた ようです。

社殿脇には「 身代わり不動尊社 」

見事な唐破風下の懸魚の彫刻がここにも。

境内の池を見下ろす。

不動明王と六地蔵尊。

「身代り不動尊」への参道と両側には真っ赤な「幟」が。

「身代わり不動尊社」の石鳥居を振り返る。

そして、 この日の行程を全て完了し、ここ「亀井神社」で解散 したのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・END・・・

県道403号線・菖蒲沢戸塚線 を進む。

「円行新橋」交差点の手前左側にあったのが「 徳本上人名号供養塔 」。

「徳本上人は宝暦8(1758)年紀州で生まれ、文政元(1818)年に61歳で亡くなった念仏行者です。

天明4 (1784)年に出家得度し、寛政10(1798)年、4 0歳のときに高野山に登ります。

文化11(1814)年5 7歳のとき、京都を発ち増上寺住職典海大僧正の招きで関東に下向し、

典海大僧正に出迎えを命じられた鸞洲和尚と藤沢で落ち合います。徳本上人は鸞洲和尚とともに、

鎌倉光明寺・英勝寺を経由して、6月12日に江戸に到着し、伝通院内の清浄心院に入られました。

・徳本上人名号供養塔(重頭角柱型)安政6 (1859)年7月15日 全高158cm

文化11(1814)年5 7歳のとき、京都を発ち増上寺住職典海大僧正の招きで関東に下向し、

典海大僧正に出迎えを命じられた鸞洲和尚と藤沢で落ち合います。徳本上人は鸞洲和尚とともに、

鎌倉光明寺・英勝寺を経由して、6月12日に江戸に到着し、伝通院内の清浄心院に入られました。

・徳本上人名号供養塔(重頭角柱型)安政6 (1859)年7月15日 全高158cm

供養塔のある場所の隣地で旧円行571番地にある町内会館敷地は、昔、曹洞宗の青雲寺の跡地と

いわれています。青雲寺は円行山と号し、亀井野村雲昌寺の末寺でした。本尊正観音で

開山浄清は本寺の住僧で正保元(1644)年に本寺を隠居寺として開創しました。

いわれています。青雲寺は円行山と号し、亀井野村雲昌寺の末寺でした。本尊正観音で

開山浄清は本寺の住僧で正保元(1644)年に本寺を隠居寺として開創しました。

なお、亀井野の雲昌寺には青雲寺から持ち出された相模国準四国8 8ヶ所のうち、4 6番

弘法大師像が移動されています。

鏝頭形円頭 方柱型、塔身高1m、幅37.5㎝、厚35㎝

銘(塔身正面)南無阿弥陀仏 徳本 花押

(塔身背面)維時 安政六舎己未之天七月十有五日造立(1859年)

(台石向って 右面)世話人 亀井野村 七ッ木村 上土棚村 菖 蒲沢村 葛原村 用田村

(台石前面)講中

(台石向って左面)元世話人 石川村 下土棚村 下和田村 遠藤村

(台石背面)長後村 中田村 深谷村 福田村 大庭村

徳本上人の筆になる「南無阿弥陀仏」の名号碑 」

藤沢市湘南台3-17-17・旧円行字中丸 青雲寺跡。弘法大師像が移動されています。

鏝頭形円頭 方柱型、塔身高1m、幅37.5㎝、厚35㎝

銘(塔身正面)南無阿弥陀仏 徳本 花押

(塔身背面)維時 安政六舎己未之天七月十有五日造立(1859年)

(台石向って 右面)世話人 亀井野村 七ッ木村 上土棚村 菖 蒲沢村 葛原村 用田村

(台石前面)講中

(台石向って左面)元世話人 石川村 下土棚村 下和田村 遠藤村

(台石背面)長後村 中田村 深谷村 福田村 大庭村

徳本上人の筆になる「南無阿弥陀仏」の名号碑 」

塔身正面:「 南無阿弥陀仏 徳本 花押 」と。

講中 」。

台石向って 右面: 世話人 亀井野村 七ッ木村 上土棚村 菖 蒲沢村 葛原村 用田村

塔身背面: 維時 安政六舎己未之天 七月十有五日造立(1859年)

台石背面: 長後村 中田村 深谷村 福田村 大庭村

「徳本上人名号供養塔」の裏にあったのが「 藤沢市消防団 第十七分団 」。

「円行新橋」交差点の先「カメラのキタムラ」の角 にも小さな石碑があった。

雑草の中に隠れるように。

「 南無妙法蓮華経 征清戦士忠魂供養塔 」。

日清戦争(一八九四~一八九五)の戦没者の供養塔。

「発起人 青木綱治郎」と。

そしてこの日の最後に「 亀井神社 」に到着。

藤沢市亀井野553-5(大字亀井野字不動上)。

石鳥居手前の左側に社号標石「 亀井神社

境内を見る。

亀井野の鎮守亀井神社の祭神は天迦具土神(あめのかぐつちのかみ)

です。古くは源義経の

家臣である亀井六郎重清により崇敬されました。 天正18 (1590)の年に再建 され、宝永の頃

(1704ー11)この地を知行していた旗本岡部和泉守の崇敬が厚く社殿を改築しました。

明治初期の神仏分離までは不動明王を本尊と祀る不動堂もありました。なお、神社周辺は

旧小字「不動上」、「不動前」といわれていました。

家臣である亀井六郎重清により崇敬されました。 天正18 (1590)の年に再建 され、宝永の頃

(1704ー11)この地を知行していた旗本岡部和泉守の崇敬が厚く社殿を改築しました。

明治初期の神仏分離までは不動明王を本尊と祀る不動堂もありました。なお、神社周辺は

旧小字「不動上」、「不動前」といわれていました。

「 御由緒 」碑が見えた。

「 御由緒

不動ヶ岡の先住民族は此の地に定住すると農地の開拓にのりだした。

そして彼等の中には信仰心の厚い者もいた、即ち不動の森を霊山ときめ法華の教を信じた。

當時の信仰「の流れとして経文一文字を一石に書き塚を作る之が経塚であり水に因んで

不動明王を祭り不動堂を作った。それが不動様の初めである。 天正十八年(一五九〇年) 。

明治のはじめ日本は神国なりと時の政府は各村落に社を作り神を崇拝するように命じた。

私達のお不動様も亀井神社と名を改め村の鎮守社となる。

祭神 天軻句突知命火の神様 )

當社は源義経四天王亀井六郎の祈願せし所にして天正十八年堂宇建立 宝永年中岡部和泉守崇敬

厚く社殿を改築せりと傳う。

大正十二年大震災により社殿鳥居等崩壊せしを後日氏子中にて再建す。

平成五年六月之建」

右手に 社務所 と 御神木 。

「 身代り不動尊 」と両側には 真っ赤な「幟」が並ぶ 参道 を見上げる

参道、石段の上に社殿。

手前右手に 手水舎 。

龍の吐水口からは清水 が。

右手池のほとりのに石鳥居は「身代わり不動尊社」の石鳥居か?

「玉垣奉賛者御芳名」碑 。

社殿を斜めから。

扁額「 亀井神社 」。

「亀」の字の成り立ちは「かめ」の象形文字から と。

知っている方の父親の名前も。

社殿の「 唐破風 」を見上げる。

破風とは屋根の裏側に山形に取り付けられた板部およびその付属品の総称。

唐破風は破風の一つで破風板の中央部を高く、左右両端に曲線状に反っているもの。

主としては玄関、門、向拝などに取り付けられる。

唐破風下は 白鳥の懸魚 であろうか。

社殿、本殿を斜めから。

「 絵馬のいわれ

絵馬は本來神の乗り物と考えられた生き馬の代わりに神前に捧げられたものです。

のちに祈願文は願い事がかなったお礼として絵馬に画いた板額を奉納する風習が

現在に残った物です。」

奥にあった石碑。

「 大震災復興記念碑 」。

当地は震災当時は高座郡六会(むつあい)村字亀井野でした。1942年(昭和17年)に

藤沢市に編入。六会村の死者数は15名でしたが、 石碑の記載によると亀井野で14名が

亡くなっており、六会村の死者のほとんどは亀井野が占めていた ようです。

「 大震災復興記念碑

噫(ああ)大正十ニ年九月一日午前十一時五十八分旻天(びんてん)何ノ□情ゾ此日此時

有史未曾有ノ大震火災ニ遭遇ス 天地鳴動□震源地ハ伊豆大島ノ東方四十五里ノ海底ニシテ

帝都ヲ囲む東京神奈川静岡千葉埼玉ノ一府四縣ニ及ビ其死者三十萬傷者百余萬家屋被害五十萬戸

損害額実ニ一日十五億人類史上凄絶空前ノ大惨事タリ

當時摂政デアラセラレタ今上陛下ニハ畏(かしこく)モ御内帑金(ごないどきん)一千萬円ヲ御下賜ニ

相成リ山本新内閣を非常徴発令を布キ金九百三十億円ヲ救護費ニ宛テ戒厳令忙裡暴利取締令等

三大緊急勅令ヲ布キ罹災民ヲ護セリ 當時亀井野ハ総戸数百八十戸全憒家屋百十三戸

半憒家屋六十七戸死者十四名傷者百余名神社佛閣ヲ始メ殆ド全減ス 茲ニ於テ百七十四ノ氏子

協力ニヨリ大正十四年十月神社再築ニ着手シ本殿奥行九尺間口九尺拝殿奥行ニ間間ロ三間其他

鳥居石垣等総工費五千三百円ヲ以テ大正十五年四月落成ス 爾来辛苦粒々十有余年茲ニ漸ク

復興ス 斯ノ苦シキ試線ハ人ヲ偉大ナラシメ大災ノ人生ニ與フル教訓ノ深甚測リ難キモノ存ス

是ヲ永久後世ニ傳フ

昭和十年四月建之 長」

社殿脇には「 身代わり不動尊社 」

見事な唐破風下の懸魚の彫刻がここにも。

角度を変えて。

こちらの 虹梁周辺の彫刻

扁額「不動明王」。

こちらの 虹梁周辺の彫刻

扁額「不動明王」。

境内の池を見下ろす。

不動明王と六地蔵尊。

「身代り不動尊」への参道と両側には真っ赤な「幟」が。

「身代わり不動尊社」の石鳥居を振り返る。

そして、 この日の行程を全て完了し、ここ「亀井神社」で解散 したのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・END・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.