2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2006年10月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

名札の件

26日付の日記の「名札事件」の件、どうにも気が収まらないし、一事が万事なので先々のことも不安だし、教頭先生と話して来ました。

2006年10月30日

コメント(0)

-

鼻風邪

昨日の朝から鼻声だったゆずきですが、夜寝る前には微熱。朝起きて来たら、鼻がグジュグジュ、声も変。診察の予約をしようと思ったら、予約サイトに繋がらない・・・しばらく時間をおいてから何回かためして、やっと繋がった。「やや混雑しています」結果、喉はそんなに赤くなく、鼻水が問題。自分で鼻がかめなくて、すってしまうのだけれど、悪いモノを体の外にだそうとして鼻水が出てるのに、それをすってしまうのは良くないと、先生。「管ですってやった方が良いですか?」という問いに、「もう6才だからねぇ、自分で・・・」そんなこと言ったて、あんなモン、どうやって説明して教えるの?初診の時に「広汎性発達障害です」とは言ってあるものの、見た目普通っぽく喋るし、先生もつい忘れるか・・・どうでもいいけど、看護士さん? 受付けのお姉さん?(紛らわしい格好してないで)パールカラー? ラメ? 微妙にキラキラしてるブルーのアイシャドーは看護士さんのユニフォーム、それもピンクのには似合わないように思いますけど。でも、ピアスしてないだけまだマシか・・・

2006年10月28日

コメント(4)

-

Dr.コトー診療所

たけひろからコトー先生への手紙、たけひろとお父さんとの電話での会話、あやかさんとコトー先生との電話もかな・・・相手を思いやるからこその小さな優しい嘘が悲しい・・・

2006年10月27日

コメント(0)

-

沈没中・・・・・

ゆずきの通う小学校は、1年生の名札は入学時はビニールのケースに紙が入ったもので、2学期あたりには堅い樹脂の名札に姓名を彫ったものに替わります。当然学校でまとめて注文して配布されるのですが、この名札をゆずきは作ってもらえませんでした。はっきり言って、忘れられていたのです。最近になって情緒学級の担任が1年生の子の名札が替わっていることに気付いて、今週注文してもらったのですが、業者さんの都合で出来上がりが少し遅くなるようです。通常学級は名札のお金は徴収されている学費(?)から出るのですが、特殊学級の学費は通常級とは別で、特殊学級の全員が同じに使うことにしか出せないので、名札のお金は別に納めるとのことです。と一気に書いてしまうと、別になんでもないこと(なんでもなくはないですが)のように見えますが、ここにたどり着くまでが凄かったんです。先週の中頃、連絡帳に「名札を○○○(学校の近くの文具店)で購入して下さい」と書いてあり、次の日口頭でも言われました。「名札は個人個人で買いに行くんだそうですから、お願いします」と。この時に事の異常さに自分で気付くべきでした。実は、2学期に入ってすぐの通常学級の学級通信に、名札を台布に付ける付け方の図が書いてあったので、その通信は保管しておいたんですが、中身は読んでいませんでした。おにいの時は、ある日突然学校でもらって帰って来たので、そういうものだと思っていました。この直後は「いつになったら名札がもらえるのかな・・・」と思ったのですが、運動会やら何やらですっかり忘れてしまっていたのです。で、先週になって名札購入の話しです。それでも買いに行かないまま週が変わって月曜日、なんとなく不審に思って、朝ゆずきを送って行った時に担任に尋ねてみました。「通常学級のお子さんも、全員個別に買いに行かれたのですか?」「そうだそうです。僕も学校でまとめて買うもんだと思ってたんですが・・・」これを聞いて内心「あり得ない」と思いました。1年生4クラス、130人くらいいると思います。それが全員、個別に注文に来て、また個別に取りに来られたら文具店の人もたまったものではありません。絶対おかしい!で、帰宅後しまっておいた学級通信を取り出して読んでみると、「名札と台布を配布しました」と書いてあります。話しが違うじゃん!!念のため、同じ登校班で交流学級の子のお母さんに電話で確認しました。「え? まさか、もらってないの?!」「そう・・・」今まで何故分からなかったかと言うと、2学期から名札は校内でのみ着用ということになって、登下校時には着けていないので、朝登校班で一緒になっても名札が替わっていることは分からなかったのです。お迎えの時に担任に「名札を配布しました」と書いてある学級通信を見せて確認しました。通常学級の子も個別で買ったと言う話しはどこから出たんですか?通常学級も個別で買っていて、その連絡だけが漏れていたのと、学校でまとめて注文した時に漏れていて、そのことを認めないまま事実と違う説明をされて、当たり前のことのように「個別で買って下さい」と言われるのとでは、随分違いますよね。名札のお金も、教材費(?)の中から出て名札のために改めてお金が動くのでないなら、うちだけ個別にお金を出して買うのはおかしいですよね。その辺のお金の動き、出所をはっきりして頂かないと買えません。個別で買ったというのは交流学級の担任が言ったという。そんな事実と違う話し、間違いと言うより嘘に近い・・・「別に他意はありませんから」って・・・、他意があってされたら困ります。情緒学級の担任は、何かと言うと「かわって来たばかりなので分かりません。」いったい何ヶ月経ってると思うんですか。分からなければ聞けば良いことじゃないですか。「子どもたちの安全のこともあって、ずっと教室にいますから。」(その割りには、他害行為の被害でアザとか作って帰ってる子がいるんですけど・・・)職員室に戻った時に、既に誰もいないってことはないですよね。先生に喧嘩売っても得にならないことは良く分かっているけれども、それでもつい語気が荒くなります。その日の夕方、情緒学級の担任が家に訪ねて来た。名札を学校から注文したことなど、この日記の始めの方に書いたことを伝えに。連絡が取れないとか言ってたくせに、その気になれば出来るんじゃん、すぐに。ここで余計に腹が立った。そして、「連絡漏れがよくあるそうなので、多めに見て下さい。」?????漏れるのが分かってるなら、漏れないようなコミュニケーションの手段を工夫するものなんじゃないでしょうか、普通・・・思いっきりイヤミのつもりで、「分かりました。これからは忘れられないように自分で良く気を付けます。」と言ったら「お願いします」と言われた。違うだろう?!!!(怒)なんでこんなに腹が立つんだろう。落ち込んでるんだろう。モノが「名札」だから・・・忘れられた物が、文房具や学習の用具だったら、もう少し気持ちが違ったんじゃないだろうか。腹が立つことに違いはないけれど、気分的にもう少し・・・学習の用具と違って、理解出来る出来ないとか、参加出来る出来ないとか、要るとか要らないとか、そういうことに全く関係なく、その子が「1人の子」としてそこに居れば当然数に入って来るはずの、一番基本的なところで取りこぼされてしまったから・・・個別に購入の話しも、後になって冷静に、最大限良心的に考えれば、情緒学級の担任が交流学級の担任に名札の購入方法について尋ねた時に、配布された後で紛失や破損した場合の購入方法を聞いていると取れるような聞き方になっていた・・・のかも知れないけれど、話してるその時点で「何か変」だと思わないかなぁ、普通・・・最初に思いっきりわけの分からない話しになってしまったので、後から何をどう説明されても、嘘で取り繕って誤魔化されているような気がしてならない。と、私が今書いているこの日記こそ、思いっきりわけが分からないことになってますが、とにかく、こんなわけで、しばらく沈没してます。

2006年10月26日

コメント(4)

-

連合スポーツ大会

私たちが住んでいる市と周辺の市、町の小中学校の特殊学級と、市内にある知的障害の養護学校の合同の運動会でした。会場は県の体育館。ゆずきたちは現地集合、現地解散。うちの校区内にある施設なので、歩いて行った。家から近いし、そこの脇の道は車で通ってるんだけれど、ゆずきに分かるようにその場所を説明出来ないまま当日の朝を迎えてしまったけれど、思いの外落ち着いていた。事前に、当日歩く道を通って会場まで連れて行っておくのがベストだったけれど、横着な母に合わせてゆずきの方がたくましくなってた。会場で先生と会って、学校ごとに割り当てられた席に収まった。ゆずきたちが出るのは午前1種目、午後1種目。前日、生活単元の時間に話しを聞いていたようだけれど、それにしても始めての場所でぶっつけ本番でも、よく落ち着いて動けるようになったものだ。とは言っても、顔を見るとかな~り緊張しているのは分かった。お弁当も機嫌良く食べて、最後まで上手に参加出来ました!会場を見回すと色々な子がいる。皆が参加する開会式の時も客席でお母さんに抱かれてパニックで大泣きしている子。固まってしまって先生に引きずられている子も珍しくない。この場所へ何をしに来たのか、いつまでここに居たら帰れるのか理解出来ていない子も少なくないだろうから無理もない。理解出来ていないままでも、手を引かれてとりあえず動く子もいるだろう。いつもと違うことに戸惑っても、その戸惑いが動作や声にはっきり現れる子から、表情や態度に表せない子まで色々だと思うけれど、見た目の騒ぎの大きさがその子の「困り感」の大きさに比例するわけではないのだろうなと思った。

2006年10月20日

コメント(0)

-

ドラマ

『ドクター・コトー診療所』は泣けるのに、『僕の歩く道』を見ても泣けない。『僕の歩く道』だけでなく『光とともに』も泣けなかったし、自閉症の子とその家族のドキュメントなんかも泣けない。全くの他人事ではないからリアルに受け止め過ぎてしまうから?ドキュメントの場合はそうなのかも知れない。ドラマは・・・やっぱり「アラ探し」をしてしまうからかも・・・韓国映画の『マラソン』は、素直に泣いて笑えた。『僕の歩く道』 1回目は自閉症の説明の場面がやたら多くて、自閉症を知らない人のためにきっちり説明の場面を入れたんだろうけど、本当に知らない人が見たら、かえって引くんじゃないかと思ったが、今回はその辺はちょっとスッキリして来たかな?テルが職場で上手くいかないことがある度に、みやこちゃんが「テルは悪くないからね。」とかばってしまうのは、作り手はそれが適切な対処として描いてる?それとも、いつか少しずつ問題が見えて来るのかな?事あるごとにテルのことを懸命に周囲に説明するみやこちゃんと、テルに対しても異様なくらい冷めた目を向けるベテラン飼育係は何者?たぶん、ただのイジワルなオジサンではないと思うのだけれど。周囲の人間が障害のある同僚の特性を知って、その人に合わせて受け入れようとする姿勢だけでは上手く行かないことをイヤと言うほど知ってしまっている人だったりして・・・テルが倒れた時に、彼が何も聞かないうちに「ストレスですか?」と言ったのは、「どうせ甘えてるだけのくせに、ストレスとかなんとか言うんだろう?」と言う意味かそれとも、周囲がどんなに気を遣っても本人の本当の内面にまで思いが至ることはなく、本人は健常者の側が想像しないようなストレスを感じていることを知っているから?若い先輩飼育係りさん、最初はテルに関わるのが面倒そうだったけれど、だんだんとテルが気になる存在になって来たようで・・・この先、彼とテルとの関係は?ここから先、ドラマはどんな風に展開していくのか・・・大勢の人がこのドラマを見るのだろう。今まで自閉症に関心を持ったことがあった人も、なかった人も。1クール、3ヶ月のドラマを見ただけで「自閉症のことが分かりました」なんて言われたら困るけれど、知ろうとするきっかけにして欲しいと思う。

2006年10月20日

コメント(2)

-

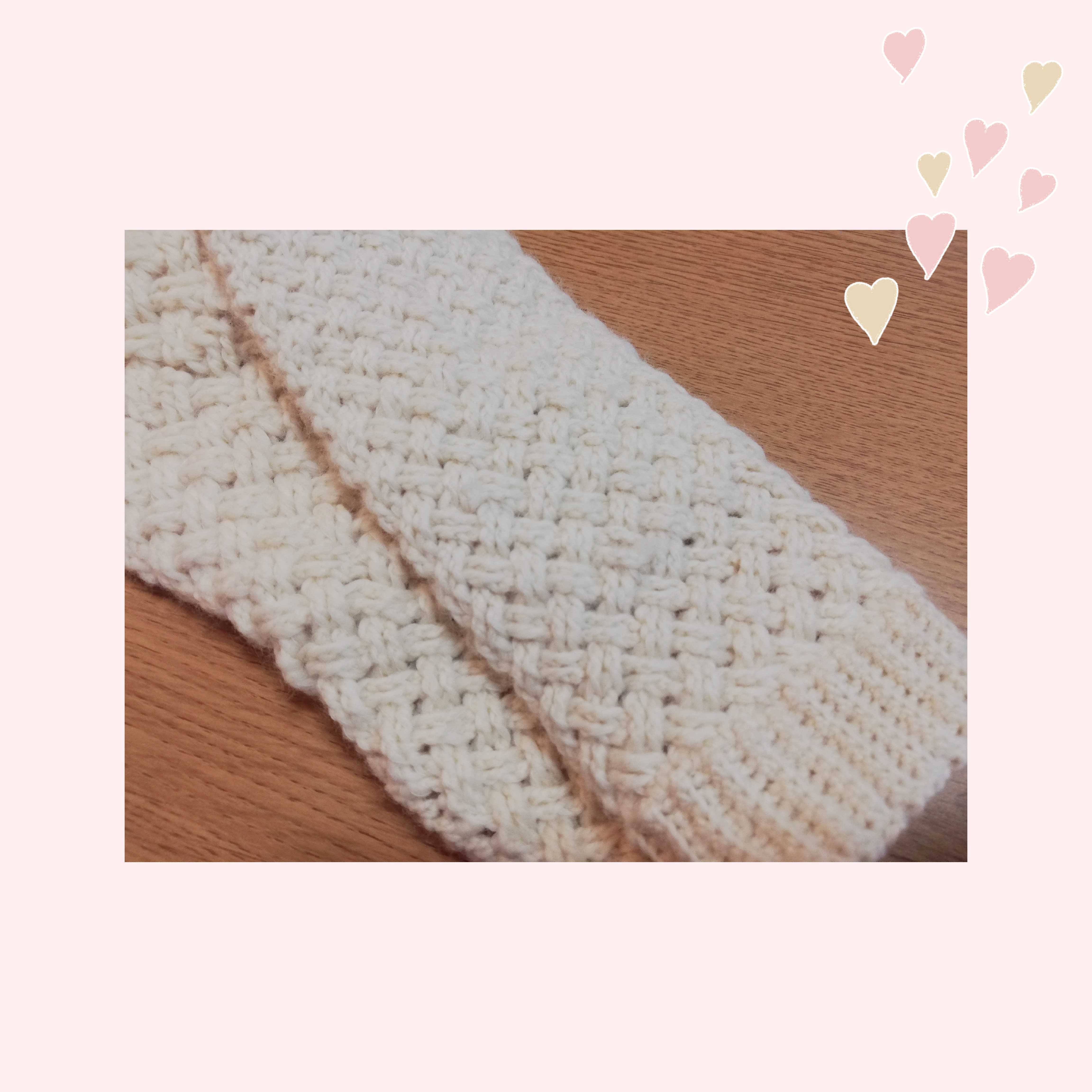

こま結び

美術教室で作りました。 先週形だけ作って、今週は後ろのしかけを作ったのですが、後ろ側のしかけの紐のこま結びを説明するのに、先生が工夫して下さいました。ゆずきのいるグループは、ゆずきの他にはマイペースそうな小学校1年の子と、あとは園児さんなので、そういう段階から入らねばならず、ゆずきにはおあつらえ向きです。「こま結びの途中の形をどうやって教えようかと思って・・・」と先生。「絵にして平面でと思ったけれど、立体の方が分かり易いでしょう。」と作って下さったのは「こま結びの模型」?厚紙に開けた穴に、紐の代わりにモールを通して、細結びが出来る途中経過5段階を並べて作ってありました。写真を撮らせてもらって来れば良かったんですが・・・その上、穴を2つ開けた厚紙に少し太い紐を通して「こま結び練習器」?まで・・・それで練習して、1年生の子は全部自分で結んで、園児さんは難しい所は先生に手伝ってもらって、完成!同じ型紙で作ったとは思えないくらい、それぞれ個性的な作品が出来ていました。

2006年10月18日

コメント(2)

-

面談

交流学級の担任と面談をした。担任から見て、特別に手を掛けなければならない所は感じないとおっしゃる。交流学級には、ゆずきの他に軽度発達障害の子が在籍している。その他にも色々な子(たぶん個性の範疇)がいて、学力的に心配な子もいるという。その子たちのサポートをひっくるめて1人のサポーターがしている。そんな中で、集団の中から逃げ出すことはせず、周りの子の真似をしながらそれなりに振舞っているゆずきの問題点、つまりゆずきの側の「困り感」は見えていないらしい。交流する科目が体育と音楽だけなので、正確に理解していなくても雰囲気だけ付いて行ければ良しみたいな所もあるからだと思うが・・・運動会のポンポンの件は、実際の所、担任は気付いていなかったようだ。動作が間違っていないかどうかに気を取られていたのだとおっしゃる。本人の観察力や模倣力に任せておかずに、ポイントだけは押さえて助言してもらえると良いのだけれど、「運動会の練習」という先生にとっても「いつもと違うこと」の中ではそれだけの余裕がなかったらしい。結論通常学級でも特殊学級でも言えることだけれど、「黙って困っている子」は、ちゃんと見てもらえない。交流授業を通して本人にどういう力をつけて欲しいか、そのためにはどういう形での支援が必要か、無理を承知で、理想としてはこうですと、言いたいだけ言っておいた。この学年のうちに何をどうするということでなく、2年とか3年とか、学齢期を終えるまでとか長いスパンで見た目標はこういうことですと、頭の片隅に置いていて欲しいと。ゆずきに対する支援が今すぐ変わらなくても、この先に先生方がまた発達障害の子と関わることがあれば、ネックになる部分は同じような所があると思うから。話している私自身、頭の中がまとまらないままで話していたので、その時点でどれだけが先生に伝わって、その内のどれだけが先生の心に残って、実際には何がしてもらえるのかは分からないし、あまり期待はしないでいようと思うけれど、とにかく言うだけのことは言っておいたから・・・

2006年10月17日

コメント(2)

-

キンモクセイ

数日前から、一歩家の外に出るとキンモクセイの香りに包まれる。朝の仕事中も、ゆずきの小学校の送り迎えの時も。あちらの家にもこちらの家にも、庭にキンモクセイが植えられているらしい。もう・・・酔いそう・・・私は、どうしてもあの香りが好きになれない。それはたぶん、あの可愛らしい花の香りとして出会う前に、「トイレの芳香剤」の匂いとしてあの香りに出会ってしまったからではないかと思う。

2006年10月12日

コメント(4)

-

ごめん・・・

本日は新聞の到着が遅れ、その上雨降りで新聞を機械に通して包装せねばならず、スタートが大幅に遅れた。おにいが起きる時間までには当然帰れないので、途中でおにいの携帯に「起きろ」コール。おにい 「ん・・・?」私 「起きた?」おにい 「今日、オレ休みなんだけど。(怒)」私 「・・・・・」失礼しました。前々から、いつかやるだろうと思ってましたが・・・

2006年10月11日

コメント(0)

-

運動会のあと・・・

9月16日に運動会が終わって、今日は10月9日で・・・日が経ち過ぎて記憶が吹っ飛んでしまったので詳しくは書けませんが、気になることが色々あったので一応・・・書きます。土曜日が運動会で日、月が連休で火曜日は運動会で登校した土曜日の代休。3連休が明けて水曜日・・・出足が悪い。木曜日も・・・登校してランドセルの中身の片づけが終わると、無言で自分の席に着いて自由帳を取り出して絵を描き始める。以前から気になっていたのだけれど、ゆずき本人がお友達と関わる気がある時には、教室の半分、カーペットが敷いてある側へ行って本を読んだりおもちゃを出して遊んだりするのだけれど、いきなり机にかじりついて絵を描き始める時は、本人の気持ちに余裕のない時のような気がする。「朝から机にかじりつて絵を描き始める時は、本人が他人と関わる余裕がなくて、周りをシャットアウトして自分の世界に籠もろうとしているように思います。内面的には、もう少し(自閉度が)重い子の情動行動(この字で合ってるんだろうか?)と変わらないと思うので、あまり良い状態ではないと思うのですが・・・」と担任に伝えてみたが、返って来た言葉は、「そうなんですか?」そのくらい、言われなくても気付けよ・・・大人しく席に着いて絵を描いていて、教室から出て行く心配はないし、騒ぎも起こさないし、ヨシヨシ・・・くらいに思ってたんじゃないでしょうね。(ゆずきは療育開始直後は別として、それ以後脱走癖はありませんが・・・)これについては、次の週に入って朝からお友達と関わって遊ぶようになった姿を見て、担任も納得したようだった。運動会のリズムのポンポンの件、特殊学級の担任に一応きいてみました。「練習の時から○○先生(交流学級の担任)もサポーターの先生も全く気付かれなかったのか、気付かれていても、指摘することでやる気を削ぐことを心配してあえて声をかけられなかったのか、それとも何度も指導して頂いても直らなかったのか、その辺りを確認して頂きたいのですが。その辺りの捉え方によって、これからのお願いの仕方が違って来ますから。」「もう少し経って、交流授業で何回か○○先生にゆずきを見て頂いた後あたりで、一度○○先生にお時間を取って頂いて直接お話しを伺いたいのですが。」運動会の件は、交流学級の担任は全く気付いていなかったそうだ。やはり、ほっとくとどこかへ行ってしまうわけでも、違うことを始めるわけでもないヤツに気を配っている余裕はないってことか?特殊学級の担任は、交流授業に送って行って様子を見ている時に気付いて、それぞれ1回は声をかけてくれたそうだが・・・面談については、お願いした直後に「今は忙しくて時間が取れない」と、特殊学級の担任を通して返事があったが(最初から今すぐでなく、と言ってるし・・・)それ以後今に至るまでその件に関して何の連絡もない。まぁ、こちらから面談を申し込んだことで、親が無関心なわけではないし、今現在の状況にイマイチ納得出来ていないぞと、多少はプレッシャーがかけられただろうか。運動会が終わって2週目に入っても、ゆずきはなんとなく落ち着かない状態が続いていた。前日から「あした、がっこういかない」と言っていて、だましだまし登校したら学校の手前で足が止まった。学校が近くなったからか、丁度そこで遭遇した特殊学級の5年生の男の子が何か関係あるのか?また、遅延エコラリアが酷くなった。担任に、「遅延エコラリアが気になるようになってるんですが。」というと、担任は「なんですか、それ?」(オイオイ・・・)「その場の状況に関係なく、周りをシャットアウトしてビデオのセリフとかを喋ってるんです。」なんで保護者が情緒障害学級の担任に、それも養護学校勤務の経験もあるって人に、こんなことから説明しないといけないわけ?担任はゆずきの不安定さを全て「運動会の疲れ」の一言で片付けようとするが、それだけではなく、ゆずきにとって何か不安材料がある気がしてならなかった。仮に運動会の疲れだけが原因だったとしても、ゆずきが疲れから不安定になっているなら、おそらく他の子たちにも不安定さは見られるだろうし、そうであれば、普段なら何事もなく過ごせる場面で思わぬトラブルになることもあるだろう。現に、担任は他の子とのトラブルがあることは認めているし。それだけ、いつもよりトラブルになりやすい状況が分かっているなら、分かっているからこそ、「運動会の疲れ」で片付けるのではなく、どうやってトラブル回避するか、起こってしまった時にはそれ以後に向けてどう指導するつもりか、実際にどう指導したか、きちんと示して欲しい。その辺りを、友だちとの関わりの中で色々な場面を経験しながら自分で自然に学習していける子であれば、誰もわざわざ強く希望して特殊学級に入れたりはしないのだから。今月に入って、ゆずきはやっと落ち着きを取り戻したように見えた。運動会の後遺症にしては、ちょっと長過ぎやしませんか?

2006年10月09日

コメント(0)

-

運動会当日

9月16日の運動会当日から随分日が経ってしまったけれど・・・一応書きます。当日は体操服を着て、お弁当とお茶とタオルを入れたリュックを背負って登校。緊張のため、かなり動きが堅い。(ジーコジーコと音が聞こえそうなくらい・・・)ゆずきは白組。交流学級の白組の子たちと一緒に応援席に収まった。1年生が出るのはリズムと「とんではしって」(一応障害物競走?)。特に先生のお付き添いもなしに、交流学級に混ざって参加。リズムは、両手にポンポンを持ってジェンカで踊りながら入場。4クラス全員で1つの輪になって1コーラス目から間奏。2コーラス目で行進しながら隊形変換して各クラスごとの輪になってエンディング。その隊形でもう一曲。とりあえず、周りの子を見ながらそれらしく動いてはいた。よくがんばりました!!動作の正確さは私も求める気はなかったし、おそらく先生方も求めてはいなかっただろう。が、しかし・・・両手に持ったポンポンには輪ゴムが付いていて、皆その輪ゴムに手首を通して、その上でポンポンの根本をつかんでいるのだけれど、ゆずきだけがポンポンをつかんでいなくて、ゆずきのポンポンは手首にブランとぶら下がったまま。これって、練習の段階で交流学級の担任もサポーターの先生も気付かなかったわけ?勝手にどこかへ行ってしまうわけでもなく、指示と全く違う動作をするわけでもなく、自分の居るべき場所でそれらしきことはやっているけれど微妙に間違っている・・・そんな程度のまでわざわざ注意して見ていられない?「とんではしって」の入場前の整列の時、隣に並ぶ男の子が「ゆずき、こっち!」と声をかけて手をつないでくれていた。隣の列ってことは、隣のクラスの子ってことで・・・その子が自主的に声をかけてくれるようになったのか、隣のクラスの担任の先生(学年主任)がその子に指示して下さったのか?何れにしても、その場面を見た時、私はとても嬉しかった。ゴムを飛び越えるのも、フラフープをくぐるのも、動作はギコチナイし、走り方も普段遊んでいる時の走り方と比べるとなんだか不自然だけれど、最後までしっかり走りました。よくできました!!開会式の途中から既に雨が降り始めるという生憎の天気の中決行された運動会。天気のことを含め、その他ちょっとした事情もあって、昼休みを後に回してプログラムの最後まで通してやってしまって、その後撤収してからお弁当というモノスゴイ日程だった。今まで交流授業が1日に2時間あるのが限度で、朝からずっと交流学級の子の側で過ごすのはゆずきにとって始めてのこと。かなり、かなり緊張した1日だったと思う。お迎えの時、昇降口まで降りて来てくつ箱の前で腰を下ろしたら、そのまま放心状態で座り尽くしていた。ゆずきにとっては、とーってもハードな1日だったことだろう。

2006年10月03日

コメント(2)

-

言葉かけ

昨日、ゆずきを教室まで送って行くと、担任の先生が何やら色のついた用紙を持って来て、「ゆずきくん、今日は『朝の生活』(1時間目の日課)の前にこれを書くからね。」それを聞いたゆずきは、「えっ?今?」と聞き返した。それを見ていた母は思った。ゆずき、よくできました!「朝の生活」の前って言っても、今すぐなの?朝の会が終わってからなの?今すぐなら、頭を「お遊びモード」から「お勉強モード」に急いで切り替えなければならないし。その前に、先生が持ってるその紙はいったい何?何を書けって言うわけ?「えっ?今?」というゆずきの言葉の向こうには、きっとこれくらいの(もしかしたらもっと?)思いがあったと思う。とりあえず、自分から「情報不足です!」と伝えられたあなたは偉い!今日先生に確認したところ、その時の用紙は「縦割り遊び」の時にお世話してくれる6年生の子へのお手紙だった。そのお手紙を「朝の生活」の時間に書かせようと思ったらしい。予定変更は予告して下さいとは言ったけれど、なんでそんな中途半端な予告をするわけ?それじゃぁ、意味がないどころか、ヘタをするとかえって混乱するってば・・・「今日の『朝の生活』の時間は、最初に縦割り遊びのお姉さんにあげるお手紙を書いて、それからいつもの作文を書きます。」と言って手紙の用紙を見せる・・・くらいのことは出来んのか?!プロなんでしょう?(怒)ゆずきは他人が相手だとかなりの所を自分の胸の中に収めて、自分でなんとか頑張って切り抜けてしまえるようになった。それが良いんだか悪いんだか・・・目立ってパニクるどころか固まることもないので、本人としては、きっと困っているであろうことも、鈍い(失礼)人は気付かない。個別に向き合った時にも、明確に伝えてもらえなくて自分の頭の中で考えて、聞き返して・・・って、それではわざわざ特殊学級にいる意味が、ない、とまでは言わないにしても目減りしてるような気がする。

2006年10月03日

コメント(0)

-

掲示板、その後

先日の日記に書いたテレビ番組の公式サイトの掲示板の例の投稿ですが、削除されていました。よかった・・・でも、あれを見ていったい何人の人が本気にしたんだろう・・・と、そんなことを考えてしまうのは私だけ?

2006年10月01日

コメント(3)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 子供服セール&福袋情報★

- 【2026年新春福袋】Jeans-b【ジーン…

- (2025-11-26 12:04:06)

-

-

-

- 大学生母の日記

- 美濃吉「京の旬彩 丹波若どりの味噌…

- (2025-11-18 10:44:22)

-