2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010年12月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

修身二十則

『修身二十則』 一, 嘘を言うべからず 一, 君の御恩忘れるべからず 一, 父母の御恩忘れるべからず 一, 師の御恩忘れるべからず 一, 人の御恩忘れるべからず 一, 神仏ならびに長者を粗末にすべからず 一, 幼者を侮るべからず 一, 己に心よからず事 他人に求めるべからず 一, 腹をたつるは道にあらず 一, 何事も不幸を喜ぶべからず 一, 力の及ぶ限りは善き方に尽くすべし 一, 他を顧して自分の善ばかりするべからず 一, 食する度に農業の艱難をおもうべし 草木土石にても粗末にすべからず 一, 殊更に着物を飾りあるいはうわべをつくろう ものは心濁りあるものと心得べし 一, 礼儀をみだるべからず 一, 何時何人に接するも客人に接するよう 心得べし 一, 己の知らざることは何人にてもならうべし 一, 名利のため学問技芸すべからず 一, 人にはすべて能不能あり、 いちがいに人を捨て、あるいは笑うべからず 一, 己の善行を誇り人に知らしむべからず すべて我心に努むるべし 山岡鉄舟 鉄舟言行録21ページ目 山岡 鉄舟日本の武士(幕臣)、政治家、思想家。爵位は子爵。剣・禅・書の達人としても知られる。一刀正伝無刀流(無刀流)の開祖。勝海舟、高橋泥舟とともに「幕末の三舟」と称される。単身で官軍の駐留する駿府(現在の静岡市)に辿り着き、西郷と面会。勝海舟と西郷隆盛の会談を実現させた江戸無血開城の立役者。(最初、海舟は高橋泥舟を使者にしようとしたが、彼は慶喜警護から離れることができなかった。 そこで泥舟の推薦により、彼の義弟である鉄舟に白羽の矢が立ったようだ。)その行動力は、西郷をして金もいらぬ、名誉もいらぬ、命もいらぬ人は始末に困るが、そのような人でなければ天下の偉業は成し遂げられないと賞賛させたという。 報恩・感謝・謙虚・陰徳等などの徳目を具体的な行動基準として20項目にまとめている。どれも素晴らしい事を言っているのだが、個人的にはこれが特にお気に入り。一, 人にはすべて能不能あり、いちがいに人を捨て、あるいは笑うべからず 人はどうしても他人の欠点を見てしまいがちだが、欠点があるのは当たり前で、全ての人にできること、できないこと(長所短所)があるという。その欠点のためにその人を切り捨てたり、馬鹿にしてはいけない!本当にそのとおりだと思う。一, 人の御恩忘れるべからず 一, 神仏ならびに長者を粗末にすべからず 君主、父母、師ときて、その他の人すべてに対し、恩を忘れるな!といい、神仏、年長者を敬えという。これは誰でもいう当然のことだろうが、(当然のことでもなかなか実践できないので教訓となるのだが・・・)同時に若い者をなめるなという。一, 幼者を侮るべからず これはなかなかできない事なんじゃないか。新人だからといって、的外れの事ばかり言うとは限らない。子供だからといって適当にごまかしているつもりでも、バレバレだったりする。侮るべからず! この2つ以外にも人間関係を円滑にする項目が多いように感じる。山岡鉄舟という人は、“人間”が好きだったんじゃないだろうか。論語で孔子が言っていたことが頭をよぎる教訓も多い。日本人が長い間教科書としてきた儒教。当時の日本人には自然と体に染み込んでいる考え方だったのだろうと改めて気づく。でも、常に頭に叩き込んで“座右の銘”として教訓にするには20項目は多い!私自身考えるともう少し減らさないと覚えきれない~。気に入った項目だけでもいいかな?!笑一, 力の及ぶ限りは善き方に尽くすべし 力が及ぶ限り、最後まで諦めず、善くなるように努力しあがくべきだ!もう後一日で2010年が終わる。今年はブログ再開してから、たくさんの方にご訪問頂いた。感謝、感謝。みなさま、ありがとうございました!来年も宜しくお願い致します!来年は何事にも力の及ぶ限り尽くそうぞ!

2010.12.30

コメント(0)

-

一日一日を、たっぷり生きていくより他は無い。

一日一日を、たっぷり生きていくより他は無い。明日のことを思い煩ふな。明日は明日みずから思ひ煩はん。今日一日を、よろこび、努め、人には優しくして暮らしたい。青空もこのごろは、ばかに綺麗だ。舟を浮かべたいくらい綺麗だ。山茶花の花びらは、桜貝、音立てて散っている。こんなに綺麗な花びらだつたかと、ことしはじめて驚いている。何もかも、なつかしいのだ。煙草一本吸うのにも、泣いてみたいくらいの感謝の念で吸っている。まさか、本当には泣かない。思わず微笑しているという程の意味である。(中略)ああ、このごろ私は毎日、新郎(はなむこ)の心で生きている。 太宰治 『新郎』 太宰 治(1909年(明治42年)6月19日 - 1948年(昭和23年)6月13日)本名:津島修治。昭和を代表する日本の小説家。 1935年(昭和10年)に「逆行」が第1回芥川賞候補となる。主な作品に『走れメロス』『津軽』『お伽草紙』『斜陽』『人間失格』など。諧謔的、破滅的な作風で、無頼派とも称された。大学時代より自殺未遂、心中未遂を繰り返し、1948年玉川上水にて山崎富栄と共に、入水自殺を完遂した。昨年2009年が生誕100周年で盛り上がっていたようだが、悲観的・破滅的な作風の所為か、 自殺したことの所為か分からないが、根暗なイメージが拭えずにいた。ところが、この『新郎』では一日一日を大切に、愛しんでいるのがわかる。とても優しい目で、なんでもない日常を楽しみ、感謝しつつ暮らしている。全文はこちらで青空文庫 「昭和十六年十二月八日之を記せり。この朝、英米と戦端ひらくの報を聞けり。」と記している。(初出「新潮」1942(昭和17)年1月号。)時代が戦争に向かう暗い世相であったからこそ、明るくいたいという事なのか。戦争=死というイメージから生がきらめいて感じられたのか。なんにせよ、目に映るすべてが美しく感じられる心境。素晴らしいと思う。ああ、このごろ私は毎日、新郎(はなむこ)の心で生きている。私たちも毎日新郎・新婦のような気持ちで生きていきたいものだ!この幸せに満ちた文章を書いた6年半後に自殺してしまった。何があったのだろう・・・・・涙一日一日を、たっぷり生きていくより他は無い。明日のことを思い煩ふな。明日は明日みずから思ひ煩はん。未だ来てもいない明日の事を心配して、今日という日を無駄にしてしまうことなく、今日を大事にする。抜き出しても名言になる。今日一日を、よろこび、努め、人には優しくして暮らしたい。 大袈裟なものでなく、こんな生き方宣言も素晴らしい! ろまん燈籠改版

2010.12.26

コメント(0)

-

得たきものはしいて得るがよし。

得たきものはしゐて得るがよし。見たきものはつとめて見るがよし。又かさねて見べく得べきおりもこそと、等閑に過すべからず。かさねてほゐとぐる事はきはめてかたきものなり。 与謝 蕪村『新花摘』超意訳欲しいものはあえて手に入れなさい。見たいものはできるだけ努力をして見ればいい。又、もう一度見たい欲しいというときにこそ、なおざりにしてはいけない。再び望みを遂げることは大変難しいことだ。※しゐ(い)て ・・・(強いて)困難・抵抗・反対などを押し切って物事を行うさま。 あえて。むりに。むりやり。 等閑(とうかん)・・・物事を軽くみて、いいかげんに扱うこと。ほゐ(い) ・・・(本意)本来の望み。本当の考え与謝 蕪村(1716年 - 1784年)江戸時代中期の日本の俳人、画家。「蕪村」は号で、中国の詩人陶淵明の詩「帰去来辞」に由来すると考えられている。松尾芭蕉、小林一茶と並び称される江戸俳諧の巨匠であり、江戸俳諧中興の祖といわれる。(この3人を三大俳聖と称することもあるようだ。)また、俳画の創始者でもある。写実的で絵画的な発句を得意とした。古典趣味、浪漫主義、唯美主義と評され、芭蕉の雅、蕪村の俗とも対照される。『坂の上の雲』にも登場する、明治の俳人・正岡子規らの近代俳句運動にも影響を与えた。今日は蕪村忌(春星忌、夜半亭忌)、つまり与謝蕪村の命日。救世主(キリスト)が生まれただけでなく、同じ日に亡くなった人も当然のこといるわけだ。もっとも、陰暦の12月25日(天明3年)なので、西暦では1月17日(1784年)になる。でも、亡くなったご本人にしてみたら、陰暦だとかは関係なく、師走も押し迫ったころに亡くなった訳だから、今日を忌日として間違いないだろう。松尾芭蕉と比較される事も多く、両者を比較しているサイト(蕪村 芭蕉)では『一般論として、テクニックは抜群であるが中身の単調さを指摘されるのが蕪村で、うたっていることはひどくシンプルのくせにその句には無限の奥行きを感じることができると言われるのが芭蕉である。』との比較がされている。(芭蕉の方が上といっているような・・・)この方が芭蕉贔屓なのか、そういった意見が大半なのかは分からない。閑さや 岩にしみ入 蝉の声 松尾芭蕉有名なこの句をみると、ど素人ながら「シンプルで無限の奥行き・・・」になるほどと思う。さみだれや 大河を前に 家二軒(『蕪村句集』) 与謝蕪村単調・・・?画家でもあるだけに絵画的な広がりがあっていいじゃないかと思うのだが。俳句の事を何も分かっていないのに小生意気にこんな話をしても仕方ない。上も下もない、どっちもスゴイということにして・・・さて、冒頭の『新花摘』(しんはなつみ)の言葉。ストイックに俳諧に生涯をかけた芭蕉に対し、“俗”といわれる蕪村。まさに蕪村らしい言葉。私は“俗”っぽい蕪村が好きだ。否定されがちな欲望を積極的に肯定している。我慢せずに敢えて、無理にでもという“しゐて”(強いて)が入っているのがイイ!自分が欲しいものは我慢せずに敢えて手に入れろ!見たいのなら、努力してでも見ればいい!もう一回見たい、欲しいと思ったら、経験済みだからと軽く考えるのではなく一生懸命求めろ!一回望みをかなえるのも大変なのに、また叶えるとなるともっと難しいゾ!さらにくだけるとこんな感じか?!意味も違うが何故か求めよ、さらば與へられん。(マタイ傳)を思い出す。得たきものはしゐて得るがよし。見たきものはつとめて見るがよし。新しい年は何が欲しいか、何を見たいか、考えるのも楽しそう!妹(いも)が垣根 三味線草(さみせんぐさ)の 花咲きぬ 祇園で若い芸妓を見初めたものの、金がなく座敷には行けず、垣根越しに覗いている。蕪村が64歳の時だそうだからビックリだ。この句の所為か、今日の言葉と女性が結びついてしまうが、女性に対して“しゐて”はダメよ。春の海 終日(ひねもす)のたり のたりかな(『蕪村自筆句帳』)辞世の句白梅(しらうめ)に 明くる夜(よ)ばかりと なりにけり 蕪村忌に 呉春が画きし 蕪かな 正岡子規蕪村忌や 画中酔歩の 李太白 水原秋桜子 合掌

2010.12.25

コメント(0)

-

元気だしてゆこう

元気だしてゆこう 作詞:河島英五元気だしてゆこう 声掛け合ってゆこうサムライでゆこう 日本男児でゆこう世の中の人は何とでも何とでも言うが良い我がする事は我が想いは 我のみぞ知る武士は喰わねど高楊枝 心は五月晴れこせこせするな くよくよするな青空に鯉のぼり 元気だしてゆこう 声掛け合ってゆこうサムライでゆこう 日本男児でゆこう志が少年を一人前の男にする志を持ち続ける事で 男は少年に帰る忍ぶ恋路に花が咲く 頑張ってゆこうめそめそするな うじうじするな夜空に「玉屋!」元気だしてゆこう 声掛け合ってゆこうサムライでゆこう 日本男児でゆこう繰り返し河島英五日本のシンガーソングライター、フォークシンガー、俳優。硬派で、男の心情を素朴に歌い上げた。2001年4月16日、肝臓疾患で死去。享年48歳。『酒と泪と男と女』『てんびんばかり』『野風増~お前が20才になったら』『時代おくれ』等などこの『元気だしてゆこう』は1998年、NHK時代劇『物書同心いねむり紋蔵』の主題歌。またシドニー五輪のサッカー日本代表のサポーターソングにもなっていた。固めの題材が続いたので今回はフォークソング。早いもので河島英五さんが亡くなってもうすぐ10年が経つ。非常に男くさく、心に染み入る歌ばかり。私はカラオケが大の苦手でダメなのだが、歌えるものなら河島さんの歌がイイ。オヤジの定番。笑元気だしてゆこう 声掛け合ってゆこうサムライでゆこう 日本男児でゆこう今の日本の状況が見えていたような歌詞。元気出して行こう!次の声を掛け合ってゆこうというのが河島さんらしい。その通り!みんなが大変な状況なのかもしれない今日この頃。自分の事だけで精一杯なのも頷けるご時世だからこそ、お互いに気遣いあって、声を掛け合って行かねばならない。そしてサムライでゆこう 日本男児でゆこうそう!私たちはサムライ!日本男児!(アーンド 大和撫子!)江戸末期のサムライ達はブロードウェイで高貴な民族だと讃えられていたのだから・・下向いてばかりいないで、誇りを持って、上を見上げてゆこう!!た~ま屋~!!坂本龍馬の事が好きだったそうなので、龍馬のオリジナルの方も・・・世の人は、われをなにともゆわばいえ、わがなすことはわれのみぞ知る 坂本龍馬『詠草集』

2010.12.23

コメント(0)

-

早急に是非を論ぜず、歩みを遅らせるがいいだろう。

さてこのことを常に君の足の鉛として、 見当のつかぬ事柄については早急に是非を論ぜず、 疲れた人のように歩みを遅らせるがいいだろう。良し悪しをいうにせよ是非を論ずるにせよ 細かい判断もなしに肯定否定を行う者は 愚か者の中でも下の下たる者だ。だからはやまった意見はとかく 狂った方角へ曲がりこむ。 その上、情が知にからむ。真理を漁ってそれを取る技を心得ぬ者は、 来た時と同様手ぶらで帰るわけにはゆかぬというので むやみと岸を離れたがるが、それが危険なのだ。 (中略)まだ穂が実りもしないうちに畠に出て 穂の数を勘定するような、あまりに安んじて、 判断を下す人間にはならないでくれ。 (後略) トマス・アクイナス 『神曲』天国篇第十三歌 ダンテ・アリギエーリ 平川祐弘訳トマス・アクイナス(Thomas Aquinas, 1225年頃 - 1274年)中世イタリアの神学者・哲学者。ドミニコ会士。『神学大全』で知られるスコラ学の代表的神学者。上記の表記はラテン語で、イタリア語ではトンマーゾ・ダクイーノ (Tommaso d'Aquino)。ダンテの神学論、天国観はトマスに連なっていて、尊敬する師から教えを受けている形をとった。(この実在の人物をダンテが『神曲』という物語の中に登場させた。 上記の言葉は登場人物として、ダンテが言わせた言葉。念のため)昔、教科書ではアキナスだったと思ったんだけど・・・昨日に引続き『神曲』。状況としては、トマス・アクイナスの言葉をダンテが思い違いをし、不審がった。それはどういうことかの説明があり、君の考えと私の言葉とは調和するはずだ。 という言葉に続いて、人間が是非の判断を下す際にあらかじめ取るべき慎重な態度について注意したもの。冬に棘ばかりの枝に咲いたバラや順調な船足で航海を終え港に着く寸前で沈没した船など、詩的な(全部が詩なので変な表現になるが・・・)美しい例えが続く。まだ穂が実りもしないうちに畠に出て 穂の数を勘定するような、あまりに安んじて、 判断を下す人間にはならないでくれ。 さすがに穂が実る前に勘定しようという人はいないだろうが、うまい表現。日本語でいうと「取らぬ狸の皮算用」と同じ。真理を漁ってそれを取る技を心得ぬ者は、 来た時と同様手ぶらで帰るわけにはゆかぬというので むやみと岸を離れたがるが、それが危険なのだ。これも漁(あさ)ってという言葉での漁師の連想と岸を離れるという表現で関連性を持たせてる。手ぶらで帰る・・・とは肯定否定の判断を決めないわけには行かないということ。判断を下す事に一生懸命になりすぎて結論を急ぎすぎることは危険だという。“詩”なので教訓としてはまだるっこしい感じがするが、風情があっていいしょ。細かい判断なしに肯定否定してしまうのは愚者の中でも下の下だという。あまりに安んじて、判断を下す人間にはならないでくれ。肯定否定、是非を決める際には慎重に考え、軽々しく判断してはいけない。気をつけよう! “カロンとアケロンの川”(地獄篇第三歌)ギュスターヴ・ドレ “ミノス”(地獄篇第五歌)ギュスターヴ・ドレ“ステュクスの沼-船頭プレギュアス”(地獄篇第八歌)ギュスターヴ・ドレ「地獄の見取り図」ボッティチェッリ

2010.12.19

コメント(0)

-

さあ、おまえは怠惰を捨てねばならぬ。

さあ、おまえは怠惰を捨てねばならぬ。 羽根布団の上に坐り、 錦の掛布団の下に寝て、 名声の得られたためしはない。名もあげずに生涯を終える者が、 地上に残す己の形見は、 いわば空の煙、水の上の泡だ。さあ立て、もしおまえの魂が肉体の重みに耐えるなら、 あらゆる戦闘に打ち克てるはずだ、 その魂の力で呼吸困難に打ち克て。鬼から逃れたというだけでは事は足りぬ。 もっと長い〔煉獄の〕坂を攀じ登らねばならぬ。 私のいう事がわかったら、おまえのためだ、頑張れ ウェルギリウス 『神曲』地獄篇第二十四歌 ダンテ・アリギエーリ 平川祐弘訳 『神曲』(La Divina Commedia:神聖喜劇)13 - 14世紀イタリアの詩人・政治家、ダンテ・アリギエーリの代表作。「地獄篇」「煉獄篇」「天国篇」の3部から成る、韻文による長編叙事詩。「三位一体」についての神学を文学的に表現していて、聖なる数「3」を基調とした極めて均整のとれた構成から、しばしばゴシック様式の大聖堂にたとえられる。イタリア文学最大の古典とされ、世界文学史にも重きをなしている。あらすじ暗い森の中に迷い込んだダンテは(正道を失い自堕落な生活に落ちた事の寓意?)、そこで出会った古代ローマの詩人ウェルギリウスに導かれ、地獄・煉獄・天国と彼岸の国を遍歴して回る。※ウェルギリウスは叙事詩『アエネイス』で既にあの世を旅する情景を描いている。 あの世を描く事についてもダンテの先輩。この物語のタイトルは直訳すると『神聖喜劇』だが、森鴎外がアンデルセン『即興詩人』を翻訳した中で用いた『神曲』が一般化している。天国に無事たどり着く事が、おめでたいお話しだということでダンテ自身は単に『Commedia』「コンメーディア:喜劇」とつけたようだが、この森鴎外の訳は秀逸。原題よりはるかにいい!映画『ランボー』も当初の原題は最高の兵士を意味する「First Blood」だったものが、邦題が本国アメリカでも受け入れられ、以降シリーズの題名は“RAMBO”に変更されていた。日本人の考えるタイトルってスゴイ!(タイトルではないが、福澤諭吉が英語を翻訳して作った訳語も素晴らしかった。)・・・でもビジネス書の邦題は持ち歩くのが恥ずかしいくらいのが沢山あるからな・・・笑脱線だっせん・・・汗この言葉の状況は地獄を旅し、汚職収賄の罪人が落とされている第八の圏谷(たに)第五の濠に付いた2人は、鬼(悪魔)を道案内とする。(第二十一歌)途中で鬼が仲間割れし、二匹が死んでしまう。途方に暮れる鬼達を残し立ち去る。(第二十二歌)怒り狂った鬼どもの追撃をどうにか振り切り第六の濠(偽善者達の地獄)に進む。各地獄で罪人と話をして歩くのだが、ここで鬼の道案内が嘘だった事が分かる。(第二十三歌)改めて聞いた正しい道は断崖で、岩角から岩角までやっとの思いで攀じ登り、頂上に着いたところでヘタリ込んだダンテにウェルギリウスが言った言葉。鬼から逃れたというだけでは事は足りぬ。とはこの鬼達の追撃をかわした事。 名もあげずに生涯を終える者が、 地上に残す己の形見は、 いわば空の煙、水の上の泡だ。厳しい!「空の煙」に「水の泡」、二重に儚い。故郷フィレンツェを追放されたダンテにとって「名をあげる」ことが悲願だったのだろう。このように名声を追い求める姿もそうなのだが、私の印象は、『神曲』を読む限り、ダンテという人は、非常に高慢ちきで、自己中心的なイヤなやつにみえる。(本人も自覚しているらしく、高慢の罪を清めている煉獄でここに自分も来ることになると 恐れている。)政敵は地獄行き、追放中のダンテに友好的だった恩のある人は天国。それはフィレンツェの党派争いの敵ばかりではなく教皇であっても容赦ない。ドンドン地獄に落とされる。天国にようやく辿り着いてからでさえその糾弾は止まないのだから恐れ入る。また地獄で悪魔の巣窟となっている城は円屋根のイスラム教寺院。イスラム教のマホメットなど地獄で滅多切りにされている。翻訳者の平川祐弘氏も解説で、「世界最高峰の文学とすることが賢明なのだろうか。」と疑問を呈する程の暴れ様。笑西洋=世界。キリストが唯一絶対の神。という前提条件で書かれているので仕方ない、といえばそうなんだろうが・・・。(とすると、キリスト以前のギリシャ・ローマの神々は邪教の神のはずだが、 ダンテは所々で、この異教の神々を讃えている。これも摩訶不思議。笑) いや、でもやっぱり面白かった。1回読んだだけなのでよく理解できていないが、何回も読めばより面白そう。ゴシック建築と呼ばれるだけあって、精緻に組み立てられている。韻や“3”という聖数に関わる構築だけでなく、伏線が到る所にあり、読込むほど味が出てくるんだろうなということは分かる。神曲〔完全版〕を読んだのだが、ギュスターヴ・ドレの版画も雰囲気がありとてもよかった。さあ、おまえは怠惰を捨てねばならぬ。 羽根布団の上に坐り、 錦の掛布団の下に寝て、 名声の得られたためしはない。 楽して、贅沢していて成功した奴はいない!精一杯頑張りましょう!他にもウェルギリウスの教訓があるが、時間についてのモノが多い。(先の言葉も下記のものも実際の言葉ではなく、神曲の中で ダンテがウェルギリウスをして語らせた言葉。一応念の為・・・)時はその値を知れば知るほど潰すのが辛い煉獄篇第三歌いいか、今日という日はもう二度とないのだぞ!煉獄篇第十二歌さあ行こう。私たちに与えられた時間をもっと有効に振り分けて使わねばならぬ煉獄篇第二十三歌“ベルトラン・ド・ボルン”(地獄篇第二十八歌)ギュスターヴ・ドレ“ジュデッカ - ルシフェル”(地獄篇第三十三歌)ギュスターヴ・ドレ“鷲”(煉獄篇第九歌)ギュスターヴ・ドレ

2010.12.18

コメント(0)

-

慮らずんば胡ぞ獲ん、為さずんば胡ぞ成らん

慮らずんば胡ぞ獲ん、為さずんば胡ぞ成らん 弗盧胡獲、弗為胡成書経(太甲下篇)書経(しょきょう)尚書(しょうしょ)ともいう。政治史・政教を記した中国最古の歴史書。堯舜から夏・殷・周の帝王の言行録を整理した演説集。儒教の重要な経典として四書五経があるが、その五経のひとつに挙げられている。読み「慮(おもんばか)らずんば胡(なん)ぞ獲(え)ん、為(な)さずんば胡ぞ成らん」殷(いん)王朝を支えた伊尹(いいん)という名補佐役が、殷4代目の帝である太甲(たいこう)を戒めた言葉。超意訳思慮深くなければ、どうして成果をあげることができるだろうか、いや、何ごとも成果をあげることはできない。断固として実行しなければ、どうして目的を達成するることができようか、できるはずはない。考えも無しに猪突猛進しているだけでは、大きな成果は期待できない。反対に、考えてばかりで愚図愚図行動しなければ結果が出るわけがない。思考と行動。熟慮と断行を両立させなければ成果を挙げることはできない。当たり前すぎることなのだが、ついついどちらかに偏ってしまいがち。どちらかといえば、私は拙速をとる。動かなければ始まらない。考え抜いて万全の策を練れたとしても、機を逸すれば無駄になる。行動しながら考えるくらいが私には合っている。だがしかし、両方備えれば言う事なし!後半部分は上杉鷹山の言葉を思い出させる。

2010.12.16

コメント(0)

-

自分がどうなりたいか、まず自分自身に問え。

自分がどうなりたいか、まず自分自身に問え。 しかる後、しなければならないことをせよ。 エピクテトス エピクテトス(Επ?κτητο?, 55年 - 138年)古代ギリシアのストア派の哲学者。奴隷階級出身。奴隷からは開放されるがその後追放。亡命先で哲学の学校を開く。この学校は皇帝ハドリアヌスも訪問するほど有名になる。※ストア派・・・厳格な禁欲主義を説き、ストイックの語源となる。感情からの解放(理性主義)。あらゆる感情から解放された状態を魂の安定とし、最善の状態として希求する。当然、死に際しての恐怖や不安も克服の対象と考える。その理想としてよくソクラテスの最期が挙げられる。怒らず、悲しまず、ただ当然のこととして現実を受け入れ行動することを理想とする。以前登場してもらった、哲人皇帝マルクス・アウレリウスも暴君ネロの幼少期の家庭教師として有名なセネカもこの学派。(セネカは後に暴君化したネロの暗殺計画に加担した為自害) 感情から開放された状態を目指す考え方は、奴隷として生きたエピクテトスにとっては、ピッタリと符合するものだったのだろう。こんなエピソードが残されている。--------------------------------------------------------エピクテトスの足が不具になった故事として次のような記述もある。ある日、主人がエピクテトスを虐待して脛をねじったので、エピクテトスは物柔らかに「そのようにしては私の脛は折れてしまいましょう」と言ったところ、主人は聴くことなくして更にねじったので遂に折れてしまった。これにエピクテトスは従容として「だから私は脛が折れると言ったではないですか」と述べたという。--------------------------------------------------------「許してください!」と言えばなんて事のないことだっただろうが、こんな事を涼しい顔で言われたら折る気などなかったものでもカッとなる。笑もっとも、奴隷だった彼に哲学を習わせた主人がこんなことするのか?哲学者ではない奴隷の時代のエピクテトスがこんな態度で入られたのか?と疑問が残る。おそらく彼の考え方を紹介する為、寓意的な意図で創作したお話しだろう。エピクテトスの考え方、私は基本的には好き。何年か前に大ヒットし、私の大好きな本でもある、『7つの習慣』(スティーブン・R・コヴィー)の大部分が彼の思考に負っているのではないかと思わせる。ただ、先程基本的にと言ったのは、あまりに禁欲的な所が気に掛かる。例えばこの部分。自然の意志というものは、私たちが区別をしない物事から学ぶことができる。 この教えの例として、お気に入りのカップが壊れた時のことを、隣人の事として聞いた場合は平静に受取る事ができるのだから、自分の事となった場合でもそうあるべきだ。という。まぁ、その通りでしょう。うんうん。この考え方をより重要なものに応用しなさい。誰かの子どもや奥さんが亡くなった場合だって、人は必ず死ぬという事は分かっている。「人の命とはそういうものだ」と言えない人はいないだろう。それなのに、自分自身の子どもや奥さんを亡くしたなら、嘆き苦しむ。しかし私たちは、このような出来事に対して、同じ事が他人に起こった時とまったく同じ気持ちでいなければいけない、ということを忘れてはいけない。 えぇ~~!言いたい事は分かるけど・・・・・感情のないロボットじゃないんだからさ。そうはいかんでしょ!悲しみを克服するために役立つならこういう考え方もありなのかな、とも思うが、特に悲嘆に暮れているわけではない、平常な心ではこの説は違うような気がしてならない。みなさんはどうでしょう??より詳しく知りたい方は『The Enchiridion』を邦訳しているサイトを見つけたのでそちらで読んでみて下さいませ。 エピクテトス 『生きる手引き』 (The Enchiridion by Epictetus)そんなちょっと付いていけない部分は若干あるが、大いに勉強させられる人。冒頭の言葉は肝に銘じたい!自分がどうなりたいか、まず自分自身に問え。 しかる後、しなければならないことをせよ。このブログの趣旨として考えていたところとドンピシャ!改めて正面から問われてズドンと来る。この問いと行動が合わさって初めて成果となる。行動する事が大事!エピクテトスによる他の言葉もどうぞ自分に欠けているものを嘆くのではなく、自分の手元にあるもので大いに楽しむ者こそ賢者である。 きみが第一になすべきなのは、人生の途上において出会う物事について、それがきみの「権内」にあるのか、それとも「権外」にあるのかを吟味することだ。そして、きみはきみの「権内」にある物事のみを相手にするがよい。「権外」のことをいちいち思いわずらうのは詮ないことだ。 これなんか、本当に『7つの習慣』の肝の部分。

2010.12.12

コメント(0)

-

私がそれのために生き、そして死にたいと思うようなイデー(理念)を発見することが必要なのだ。

私に欠けているのは、私は何をなすべきか、ということについて私自身に決心がつかないでいることなのだ。(略)私にとって真理であるような真理を発見し、私がそれのために生き、そして死にたいと思うようなイデー(理念)を発見することが必要なのだ。「ギーレライエの手記」セーレン・キルケゴール セーレン・オービエ・キェルケゴール(S?ren Aabye Kierkegaard)デンマークの哲学者。実存主義の創始者。ヘーゲル哲学やデンマーク教会を痛烈に批判した。「世界中で最も多量のインクを使った人」といわれている。『実存への3段階』が有名。代表作『あれか、これか』『反復』『死に至る病』等。(1813年 - 1855年)冒頭の言葉の後にこう続ける。いわゆる客観的真理などをさがし出してみたところで、それが私に何の役に立つだろう。哲学者たちのうちたてた諸体系をあれこれと研究し、求められればそれについて評論を書き、それぞれの体系内に見られる不整合な点を指摘しえたにしたところで、何の役に立とう確かに、哲学の学派・体系などどうでもいいし、客観的真理より自己にとっての真理がすべてだ。人間の真の生き方に到達する道を、3段階に分けて考えている。それが『実存への3段階』(1.「美的段階」→ 2.「倫理的段階」→ 3.「宗教的段階」)-------------------------------------------------------------------1.「美的段階」欲望のままに快楽を追う生き方。快楽が人生の目的。全ての人間は退屈であり、気を紛らすのは人間の宿命だとする。しかし、すべての欲が満たされるはずはなく、やがて絶望する。人は快楽では真の幸福は得られない。2.「倫理的段階」欲を抑え、道徳的に生きる生き方。人生の意義は責任と義務を負って生きることにあるとする。(1.)の審美的人生は、所詮退屈しのぎで、そこに待っているものは虚無でしかない、一方(2.)の倫理的人生は現実に足をつけたものである。しかし、真剣に善く生きようとすればするほど、良心の働きが鋭くなって、自分の悪が見えてくる。その結果、罪悪感が深まり、またもや絶望する。3.「宗教的段階」人間を超越した絶対者の力によってしか幸福にはなれない。不完全で、有限な人間の内側を探しても、絶対者は存在しない。 だから、信仰の決定的飛躍によってのみ絶望からの救済は得られると確信する。-------------------------------------------------------------------三段論法的でわかりやすい。代表作で挙げた『死に至る病』の正体がこの“絶望”のこと。無宗教で楽観主義の私自身としては、(2.)の段階で充分だのだが・・・・それこそ人間が完全ではなく無限でもないことをそのまま受け入れてしまえばいい。自分が完全な善ではないからといって絶望することはない。純粋というか真面目過ぎ!と思うのだがどうでしょう?でもこれが彼自身のみつけたイデー(理念)だったんでしょうね。キルケゴールは客観的な真理というものを否定していた。ということは、この『実存への3段階』だって誰にとっても正しい真理だとは思っていなかったはず。あなたにとって真理であるような真理を発見し、あなたがそれのために生き、そして死にたいと思うようなイデー(理念)を発見することが必要なのだ。ということでしょう!真理とか理念というと大袈裟に聞こえるかも知れないが、理想とする人生や生き方、こうなりたいという人間像を発見するだけでも素晴らしい!

2010.12.11

コメント(0)

-

尤も必要なるは品行を慎む事なり

われら若き時より身の掟ともなして心を用いし一時は飽くまで他の模倣をせずして一機軸を出さんという事なり、人には其人相応に長所というものある事ゆえ、他の模倣をするは大きな損なり、他によき所あらばこれをとりて己の長所に加え自分のものとなすことに心掛くべし、それに尤も必要なるは品行を慎む事なり、己の身の行い立たずして立派なる役勤まるものに非ず。 九代目 市川 團十郎 『團州百話』松居松翁著九代目 市川 團十郎(新字体:団十郎)幕末・明治時代の歌舞伎役者。江戸生。屋号は成田屋。写実的な演出や史実に則した時代考証などで歌舞伎の近代化を図る一方、伝統的な江戸歌舞伎の荒事を整理して今日にまで伝わる多くの形を決定、歌舞伎を下世話な町人の娯楽から日本文化を代表する高尚な芸術の域にまで高めることに尽力した。それまで河原乞食と蔑まれてきた役者たちの地位の著しい向上に貢献。その数多い功績から「劇聖」と謳われた。あらゆる役をこなしたが時代物を得意とし、自ら創始した活歴劇・腹芸はいまなお手本とされ、不世出の天才と称された。また歌舞伎の世界で単に「九代目」(くだいめ)というと、通常はこの九代目 市川團十郎のことをさす。俳号に紫扇・團州・壽海・三升、雅号には夜雨庵。本名は堀越 秀(ほりこし ひでし)。今話題の市川海老蔵のお父さんが十二代目市川團十郎。養子が入っているので血の繋がりはないが成田屋・市川團十郎家のご先祖さま。家系図 團州百話坪内逍遥の門弟で劇作家、演出家の松居松翁著。九代目没後に纏められた芸談集、巻末に略伝・年譜つき今週は市川海老蔵さんが事件(飲食店で殴られ、重傷を負った)後初の会見という事で大騒ぎだったようだ。唯の喧嘩に随分大袈裟なように思うのは私だけ?「そんなのどうでもいいよ!」と馬鹿らしくさえ感じる。(松竹さんにしてみれば大問題でしょうが・・・)と言いつつも自然と耳に入るニュースによると加害者に近い人達、いわゆる関係者の話は海老蔵さんのとは全く違うらしい。海老蔵さんの話も不自然だが、“関係者”の話というのはどうも怪しい。本人がとっとと出て来りゃいいのに。どうして出て来れない、来ないのか??関係者の話の通り、先に海老蔵さんの方がご無体な態度を取ってたという事なら、族の頭だった人が、何であのお坊ちゃんの為すがままで我慢するの??あの坊ちゃん、マル暴のお友達でもいてその名前だして調子こいてたんじゃないのかな・・・伝統芸能と御高く留まろうと大相撲と一緒で、ご贔屓筋にその筋がいても何の不思議もない。繋がっているとしたら、それ相当の大御所だろう。それで我慢してたけど、堪忍袋がきれてボコボコ。でもやっぱり怖いから出て来れない?それとも、示談金欲しくて、裏で交渉中????どうでもいいと言いながら、野次馬根性で想像してしまう。いい年こいてくるとこういう邪推で見てしまう自分がいる。笑でも素直に海老蔵さんの話を信じるより、こんな想像の方が自然で、話が通る気がする。ま、この想像が万が一当たっていたとしたら、加害者が出てきて逮捕されたって、事実を明らかにする訳はないのだから、第3者が本当のことを知ることは絶対にできないでしょうけど・・・どちらにしても、海老蔵さんには周囲が期待する才もおありのようだし、勿体無い。偉大なご先祖さまの言葉を噛締めて品行を慎しんで欲しいものだ。(ご本人も驕りが原因と言っていたようだが・・・)それに尤も必要なるは品行を慎む事なり、己の身の行い立たずして立派なる役勤まるものに非ず。我々も、「対岸の火事」とせずに「他山の石」として品行を慎み、己の身の行い立たせるように注意していきましょう!※「他山の石」『詩経』「他山之石 可以攻玉」他の山にあるどんなつまらない石でも、自分の宝石を磨くのには役に立つ。つまり、他人のどんな悪い行いや言葉でも、自分を向上させるのに役に立つ。「他人の振り見て我が振り直せ」人には其人相応に長所というものある事ゆえ、他の模倣をするは大きな損なり、他によき所あらばこれをとりて己の長所に加え自分のものとなすことに心掛くべし これもいい言葉だ。模倣ではなく一機軸出す!長所を伸ばせ!われら若き時より身の掟ともなして心を用いし一時は・・・ 若い時から模倣ではなく一機軸をだすという掟を定め、そのためには品行を慎むことが最も大事とは、九代目はやはり只者ではない!--------------------------------------------------------------------------追記“26歳の男”伊藤リオン容疑者逮捕されたみたい。どうなることやら・・・・-------------------------------------------------------------------------- 筑摩書房・長田秀雄/松居松翁他現代日本文學全集92 現代戯曲集【中古】afb

2010.12.10

コメント(0)

-

ご訪問者60000人達成!

2010-12-05 23:08:29ご訪問者60000人達成! 60000人目はアルプちゃん2さんでした! アルプちゃん2さん、ありがとうございます!!40000の時は散々でしたが、今回はちゃんとした方で、ホント良かった~♪2004/06/16に開設したようなので、6年半で60000だから・・・・ようやく達成という事ですね。随分ゆっくりだったんだ。汗ずっと非凡塾(あ、以前主催していた異業種交流会です)の開催告知がほとんどで月に1回の更新だったから仕方ない。そして2年超の休眠。2010/4/1の休眠明けが34800人さまだったことを考えると、半年で倍増!ちゃんと更新さえすれば見てくれる人もいるのね♪その前の6年はなんだったんだ??(;^_^A アセアセ・・・いや、本当にご訪問してくれる皆さま、ありがとうございます!!今後とも、ご贔屓に!ヨロシクお願い致します~!kenkenppa こと 藤川賢治

2010.12.05

コメント(0)

-

心訓七則

心訓七則一、世の中で一番楽しく立派な事は、一生涯を貫く仕事を持つという事です。 一、世の中で一番みじめな事は、人間として教養のない事です。 一、世の中で一番さびしい事は、する仕事のない事です。 一、世の中で一番みにくい事は、他人の生活をうらやむ事です。 一、世の中で一番尊い事は、人の為に奉仕して決して恩にきせない事です。 一、世の中で一番美しい事は、全ての物に愛情を持つ事です。 一、世の中で一番悲しい事は、うそをつく事です。 作者不詳昨日(水五訓)に引続き作者不詳の訓示。偽書シリーズ!一般には福沢諭吉の作によると流布されているが、全くの偽作とのこと。慶応大学もそのHPできっぱりと偽作と断定している。[慶應義塾豆百科] No.98 福澤心訓流石、慶応大学!『作者自身が「一、世の中で一番悲しい事は、うそをつく事です。」と言っているのが 皮肉である。』と軽妙な文章でおもしろい!『普及には業者が介在し、立派な額入りにして有料で配布する商魂のたくましさに、 いささかお手上げといったところである。』昨日と同じで商魂逞しい!爆ね、水五訓と全く同じ、つい思い出してご紹介してしまった・・・・作者が誰かという議論もなしで断定されちゃってるから、より悪質(?)もっとも偽書の可能性を疑われるということになると、論語を始めとする儒教の四書五経や仏教等の経典、古事記などの歴史書と際限なくなってしまう。(成立の経緯という話で内容がどうのこうのや経典かどうかとは別の話という意味で・・)ま、これも同じで内容に感激して自身の座右の銘にするのもいいとは思う。否定しているのに広まっているという事は、逆に言うと内容的には素晴らしいと受け入れられているという事なのでしょうからね。が、少なくとも額入りで福澤諭吉作となっているものはちょっと恥ずかしいかも・・・・・笑小説家の清水義範氏によると、福澤諭吉の「ひびのおしえ」にある「おさだめ」を参考にして作成されたではないかとしている。(wikipedia)(清水義範 『福沢諭吉は謎だらけ。心訓小説』) おさだめ 一、うそをつくべからず。 一、ものをひらふべからず。 一、父母(ちゝはゝ)にきかずしてものをもらふべからず。 一、ごうじやうをはるべからず。 一、兄弟けんくわかたくむよふ。 一、人のうはさかたく無用。 一、ひとのものをうらやむべからず 福沢諭吉『福沢諭吉選集〈第3巻〉』(岩波書店)収録の「ひゞのをしへ」でもこの「おさだめ」の方は小学生対象じゃないかと思わせる内容。モノを拾うな、父母に聞かずに貰うなとか兄弟喧嘩無用って・・・・笑教訓世の中で一番悲しい事は、うそをつく事です。嘘はやめましょう!慶応大学は福澤諭吉心訓とされることを、偽書と迷惑がっています。私だったら、素晴らしい言葉であるなら、それをkenkenppa作とか藤川賢治作と言って広めてくれる分には大歓迎なんですけどね。笑

2010.12.05

コメント(0)

-

水五訓

水五訓一、自ら活動して他を動かしむるは「水」なり。一、常に己れの進路を求めてやまざるは「水」なり。一、障害にあいて、激しくその勢力を百倍しうるは「水」なり。一、自らを潔うして他の汚濁を洗い、清濁併せ入るる量あるは「水」なり。一、洋々として大洋を充し発しては蒸気となり、雲となり雨となり雪と変じ霞と化し、 凝っては玲瓏たる鏡となり、而も基性を失はざるは「水」なり。作者不詳どこで読んだのか記憶にないが、結構有名な言葉。手元にある本では谷沢永一『名言の智恵、人生の智恵』に掲載されているが、この本では作者を王陽明伝としている。記憶では黒田如水だったはずなので、この本で知ったのではなさそうだ。ググってみるとかなりの数がヒットする。(若干、表現が違ったり順番が異なる箇所もあるが、概ね同じもの) 中條高徳氏(アサヒビール名誉顧問)が『致知』(2006年9月号連載「巻頭の言葉」)に寄稿したものを引用したブログが多い。メルマガもあるので引用し易かったのか?!(『人間力・仕事力が確実にアップする致知出版社メルマガ』)-------------------------------------------------------------------------「水は方円の器に随う」という。自分を主張せず、すべてに柔軟に順応しながら、自分の本質を失わない老子の水哲学を、先人が見事にまとめ上げられているのでご紹介しよう。-------------------------------------------------------------------------氏は老子を引き合いに出し、その哲学をまとめたものとして紹介している。それでは超意訳。一、水は自ら流れを作り流れていく。またその流れは他のものを押し流す力がある。(主体的に自ら動け!率先垂範していれば他の者を動かす事ができる。)動かすという言葉を原動力としても意味が通じる。 水は自ら流れている。それだけではなく、草木・鳥獣、人間さえも水がなければ動けない。 水はその生命の原動力となっている。(自ら主体的に動け!そして他の者へ恩恵を施し役に立つ人間となるべきだ! あるいは、他の者が動く原動力となれ!)一、絶えず流れ進んでいるのが水である。自分の進路を求めるのを休む事がない。(人間も自分の進路(目指すもの、志)を常に心に留めておかなければならない)一、水が障害にあった場合、水量が溜まることで勢いが増し、力を百倍にもすることができる。(障害に遭遇した場合、諦めるのではなく、水のように力を倍化させていくことが必要)一、水は自らは清い存在であるのに、すべての物の汚れを洗い流し、また清流だろうと濁流だろうと 併せて呑みこんでいく度量がある。(自らは清く生き、他の者を教え導く人間になれ。 その一方で清濁(善悪・好悪)併せ入れる度量を持て!包容力が大事)一、水は自然の中で様々に変化し美しい姿になる。 しかし、どのような形になっても「水」本来の性質は変わらない。(「水は方円の器に随う」と同義。環境に合わせ柔軟に姿かたちを変えることも必要。 だが、付和雷同し自分をなくす事がないように、自分本来の芯をきっちりと持つべきだ)ホントに超のつく意訳。私自身がこう読み取ったと言うだけなので、あしからず。水を例にしながら人として理想とする姿を指し示し、分かり易く説いてくれている。中條氏が紹介したくなるの気持ちがよく分かる。結婚式のスピーチでも使われているそうだ。黒田如水の作というのが大方の意見のようだ。如水という号からもさもありなんと思わせる。(私もすんなりそう思い込んでいたからね・・・・汗)また前出の本のように王陽明という説も結構根強い。(この本を底本としたというHPで伝習録と決め付けているものもある。 底本では“伝”つまり“云われている”と言ってるだけなのに・・・・しかも論語の先生。汗)ところが・・・中国文学者でコラムニスト・高島俊男氏によると、そんなわけはない、俗流人生訓というしかないものだと一刀両断。仮名遣いや言葉から『これは黒田官兵衛どころではない。江戸のものでも明治のものでもない。 昭和、それも戦後のものである。』とにべもない。『これは現代人が作って、文末に「なり」をくっつけるという幼稚単純な手口で 文語文に見せかけたものである。』 幼稚な手口?・・・・・『なかで、「えっ、ここまで」と思ったのは「水五訓 黒田如水」と題した色紙を売っていることだ。 その説明に「晩年、如水と号した黒田如水(官兵衛)の人生訓と言われています」とある。「言われています」が、色紙では、何の疑念もなく 「水五訓 黒田如水」と決定されているのである。』((o(>▽<)o)) がははっ♪ ありそうなことだ。爆『社会的にはわりあい地位が高い人たちで、そのなかの、むかしの文章を見たことのない、 知的レベルの高くない人たちに信奉者が多いらしい』なんだとぉ~!確かに私はレベル低いかも知れないが・・・・笑こんな言い方せんでもいいっしょ!痛快でおもしろい!詳しくは下記で楽しんでくださいませ!『新・お言葉ですが…』高島俊男「水五訓」の謎(1) 「水五訓」の謎(2) 俗流人生訓だろうと、いい言葉、役に立つならそれでよし!解説のために名前を出してしまった中條氏には、申し訳なかったが、氏は「先人が・・・」と言ってるだけで、いつの時代とも、黒田・王の名前を出したわけでもないという事を強調しておく!騙されたのは、私!笑ただ、初めは作者不詳だったものが、名前からして黒田如水ではないのか・・・とか老子の教えと関連していそうだ・・・という憶測が始まりであって、最初から騙そうとした意図があった訳ではないような気がする。幼稚な“手口”というのは違うんでないかな??最後に前出の中條高徳氏が引き合いに出した老子。その言葉を上善は水の如し。水は善く万物を利して争わず、衆人の憎む所に居る。故に道に幾し。老子人としての最高のあり方、理想の姿は水の如くあることである。水は万物に恩恵を与え、万物と争わず、人の嫌がる低いところへながれていく。それゆえ人の目指すべき道に近いのである。 上善如水。水善利万物、而不争。処衆人之所悪。故幾於道。居善地、心善淵、与善仁、言善信、正善治、事善能、動善時。夫唯不争、故無尤。

2010.12.04

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- ジャンプの感想

- 週刊少年ジャンプ2025年52号感想その…

- (2025-11-26 13:50:15)

-

-

-

- 本のある暮らし

- Book #0940 瞬時に「言語化できる人…

- (2025-11-26 00:00:13)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

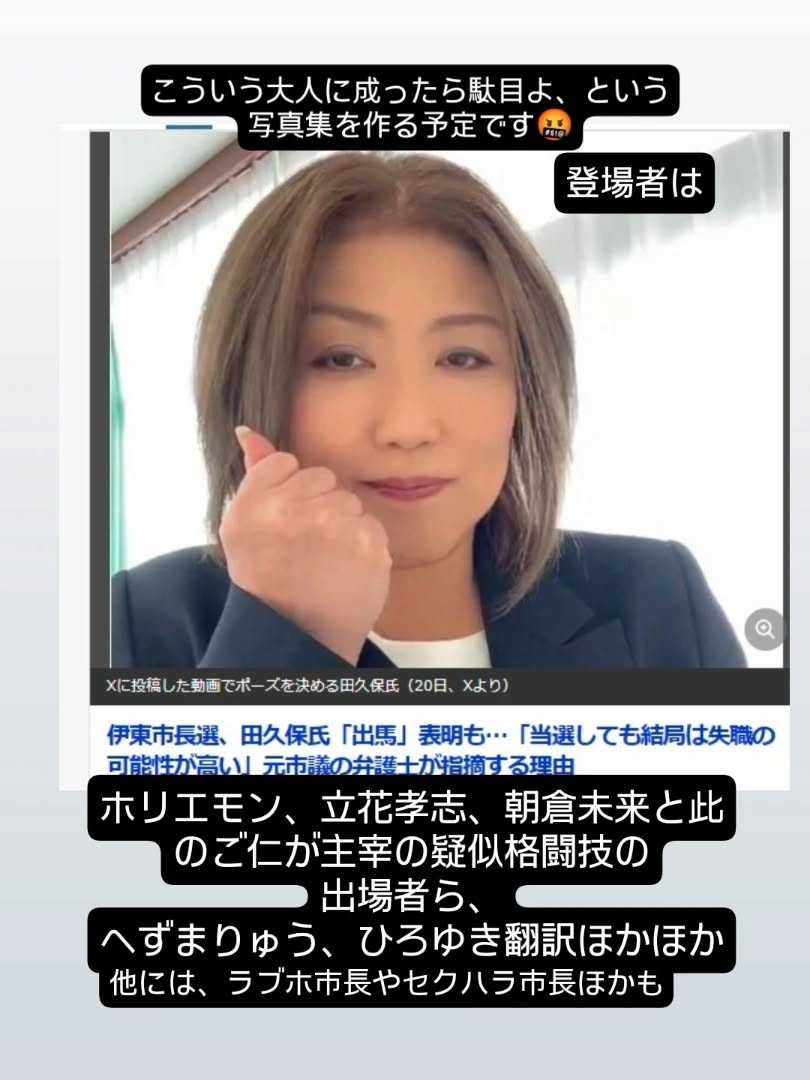

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-