2020年01月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

新しいことを生み出すこと(37)/音楽の歩みと今の時情

自分の習慣として、今聞こえてくる音楽や流れている音楽が、どういう部類のものであるかということを軽く分析することがあります。これは、小中高生の時にクラシック音楽を聴き漁り、当時FMラジオから流れてくる海外のライヴコンサートを聴いたり、レコード芸術誌の特選盤、準特選盤、選外は何が違うのかと考えたり、知らない曲を聴いてはこの曲の何がいいのかと考えたりしていました。自分の好きな作曲家や曲、演奏は皆がいいと言うのか、なぜいいと言われないのかなどを他人事ながらよく考えていました。(笑)知らない言葉や曲が出てきたら興味が起き、フランスの「エスプリ」とはこの感覚か!とか、FM誌で事前に聴きたい番組内容を調べて、知らない曲は必ずエアチェック(ラジオからカセットテープに録音)しました。例えばチャイコフスキーに未完だった交響曲第7番を誰かが完成させた録音があると聞けば、高校の帰りにあるレコード屋さんに取り寄せの注文をしたりしました。珍しいレコードばかり発注するので廃盤が多く、レコード屋さんの店の人も手を焼いていたと思います。(笑)なので、高校の音楽の授業、特に鑑賞が退屈だったのはよく憶えています。(笑)大学受験のために上京した際の楽しみは神田の輸入盤専門店に行くことでした。当時、クラシックオタクの話では歳と共に聴きたいものや好きなものが変わり、最初は派手なロマン派から近現代の管弦楽曲、交響曲、そして次に協奏曲、独奏曲、最終的には中高年になって室内楽にハマると。もちろん作曲の勉強のために当時から室内楽も聴いていたのですが、何気に聴きたい曲はそのとおりかと思います。そんなかたちで20代を過ごし、テレビや街中の音楽も聞けば勝手に分析していました。テレビなどのメディアから聞こえてくる音楽としては、90年代後半から2000年代前半までクオリティが高かったように思います。その後はクオリティは徐々に関係なくなりアマチュア的な音楽が増えました。これは聴く人口よりも演奏したい人口のほうが急速に増え、アマチュアとして演奏したい曲や人気のある演奏家が良いとされるようになりました。また、編成が元来のポップスのものではなく吹奏楽やオーケストラにまで及んできたため、聴く側の好みよりも、演奏する側の考えのほうが優先されるようになってきました。作曲もその例に洩れず、いい曲というより作りたい曲、ひいては作れる曲が優先されるようになってきました。音大におけるアカデミズムはプロの演奏者選びに有効なだけかもしれません。結果として現在、作曲作品は和声学や対位法という手法があっても、それをポップス由来の音楽構成としてつくることに用いられることが目に付きます。つまり、オーケストラであってもクラシック由来の表現ではないのです。表現が限定されていて、クラシックとは別のルールということになりますが、個人的には音楽の多様さに欠け芸術性に乏しいと感じています。クラシックを基調とする音大で音楽理論を学んでも、作ったり演奏したい音楽はクラシック由来のものではない人も多い状況です。機能和声を基に現代のマーチなどに連続5度の禁則の指摘をする人などもいて、クラシックの理論を学んではいてもクラシックの時代様式や曲はあまり知らず、ルールの意味をよく理解していない人がたくさんいることも確かです。一方で現代音楽を好み勉強している若者もいますが、その作曲をする場合は中途半端な過程ではなく自身のスタイルを打ち出した時に、コンクールや公に出したほうがいいと感じます。しかし、先生のほうが弟子を出したがるのは演奏も同じかもしれません。その理由は、14年間の演奏会実習ゼミで学生にやりたい曲を選ばせ、月1回以上の演奏会で採り上げた経験からの結果です。優秀な学生が中心で時にはクラシックに限らずざっと1600曲以上採り上げましたが、シェーンベルクや後の12音技法の作品は一度も挙げらなかったことです。それは院の試験やオーディション、作曲専攻の発表会として演奏したりすることはあっても、通常のお客相手の演奏会では一度もありません。因みにジョン・ケージやそれ以降の現代曲は何度も採り上げています。もっと優秀な学生や大学であれば採り上げるかもしれませんが、この事実は如何に12音技法が好まれていないかということです。好んでいなくても課題曲になったりそこに生業が発生すれば人は演奏します。しかし、今の時代は「人の演奏を批判するのはあり得ない」とSNSで豪語するアマチュアも多く、評論家がプロに対しても批判的なレビューが書けない時代かもしれません。音楽が精査されないことによって、クラシック本来の芸術性を失われていくのが不安です。自分自身は作曲を志した時に、何よりクラシックが好きで、その伝統上の音楽が書きたかった思いがあります。クラシック音楽の伝統が培われることなく、単に西洋古典音楽というジャンルになってしまわないかと心配しています。

2020.01.31

コメント(0)

-

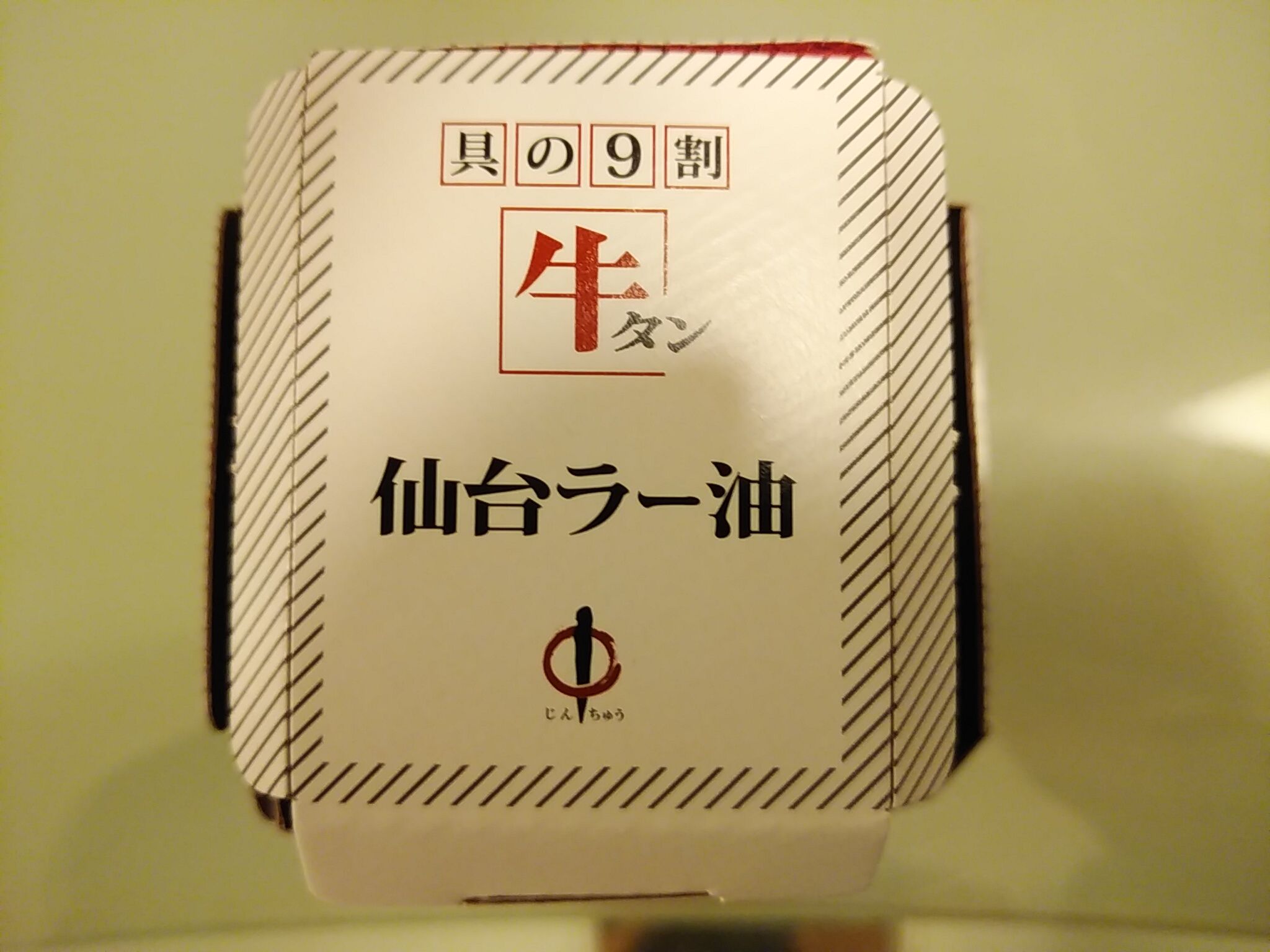

食べました(10)

最近のいただき物から写真を撮ったもののみ載せます。珍品、今の流行であることは間違いありません!仙台のお土産で、とても人気の高い仙台ラー油です。牛タンのフレークが入っています。味付けの好みがあるかと思います。牛タンはそもそも味が強いものではないので、味付けが重要です。その味付けは、昔食べた鯨の缶詰に似ていました。思ったよりもやや甘く、女性や万人ウケする味でした。酒の肴として考えた場合、少し甘いかもしれません。でも、美味しいのでぜひご賞味ください。ゼリーに興味があるかと言えば全くないのです。今まで自ら食べたことはごく僅か。しかも個装された容器が小さくどのように食べるのか?たぶんですが、その容器に口をつけてそのまま吸い込むのかなあと…。そんなアイスではパピコやクーリッシュのように流行りの吸うようなゼリーが、この箱に仕切りもなくゴロゴロ入っているというギャップ萌えな一品です。味そのものに特徴は感じませんでしたが、わかる人にはわかるのかな…?「なんぺいの木」という川崎区宮前平に本店のあるお店のドーナツです。いろいろな味がありましたが、くるみドーナツ!今まで食べたドーナツの中でいちばん美味しかったです!今まで食べたドーナツの数が少ないのであてにはなりませんが…。個人経営のお店が丸井・溝の口ファミリーに出店しているのですから確かでは?ちょっとした感激と幸せを感じたのは確かです。

2020.01.25

コメント(0)

-

新しいことを生み出すこと(36)/AIと音楽

AIがさまざまな仕事に台頭し多くの人が失業するだろうと言われる中、人類は本当にAIに託せることをすべて託すのでしょうか。人はそれぞれに得意とすることが異なり個性も異なるわけです。単純作業が得意な人、計算が得意な人はそれを活かして個性を発揮してきたわけです。人の尊い才能をAIが肩代わりした時、その才能を持つ人の育んだ努力はどうなるのでしょう。この半世紀で世の中の発展は著しかったわけですが価値観も大きく変わりました。以前は価値が高かったことの価値がなくなり、善悪ですら反転しました。例えば、原子力が生まれた時に発電に役立つと共に兵器にもなりました。兵器としては規制ができましたが、発電にも規制が加わろうとしています。しかし、原子力と共に電力が生活に何よりも重要なインフラとして発展しました。何が起ころうと今すぐに原子力をなくすことはもうできないのです。さらに、問題として地球温暖化が加わり、二酸化炭素を排出してはいけない、日本の発電は火力ではなく現状原子力しかないのです。5G、6Gの世界は医療を始めざまざまな局面で世の中に進化をもたらすでしょう。しかし、AIは本当に人類を良い方向に導くのでしょうか。人が働かなくなる、働けなくなる世の中が良いとは思えません。コミュニケーションが問題化される現代で、さらに人同士の触れ合いがなくなります。また、AIがどのようにプログラミングされるのか、間違いは起こさないのか、世の中の機智や芸術性が削ぎ落とされるのではないかと危惧を感じます。おそらくAIに不具合が出たとしても、すぐにAIなしには成り立たない社会になるのです。自らの発展で自らの新たな問題を起こしている人類に学習能力はないのでしょうか。でも、世界の国々を見渡してみると意外なことに気がつきます。発展と権力を争っている国のことが目立つのは確かですがそれだけではありません。例えば、昔のままの生活を営みながらもスマホが普及している民族もあります。つまり、便利なものは採り入れるが生活は昔のままのあり方を守っていたりするのです。発展させることに夢中になり、人々の本来の生活や営みに浸透しないまま広がっていくこと、それは一部の人たちの企てや思惑によって広がっていくことかもしれません。しかし、その発展や可能性を美徳と感じて賞賛する人があまりにも多いのです。このことはクラシック音楽の発展も同じことが言えるかもしれません。音楽の中で芸術が培われ、アカデミックな理論として確立されていったことまでは、美学として認識でき実際の音として、効果として確認できます。ただ音楽史の上で、途中で現れた12音技法やミュージック・セリエルは数学的な音楽で、AIのもっとも得意とする音楽、AIがとって変われる音楽ではないでしょうか。シェーンベルクや最近ではイサン・ユンの作品においては、ひとつの作品の中で1%程度のイレギュラーなセリーの用法が見られますが、そのイレギュラーな箇所がなぜ起こりえたのか、聴いても確認することは不可能で、その意味を解明することはタイムマシーンでも作られない限り解明されず、今の音楽事情や音大の内情から考えてそれが研究されることはまずありえません。それほどに、世の中の音楽シーンは12音技法と離れてきているとも言えます。では、調性音楽に目を向けた場合はどうか?これもAIにとって変わられる可能性が高いと考えられます。子供や若者が音楽を嗜むことが増え、それに合わせた音楽が多いからです。曲にはイメージを想わせる体裁の良いタイトルが付いていますが、音楽的な内容や構造はどの曲もあまり大差のない大衆向け音楽が増産されているようです。没個性による音楽のパターン化はひとつの様式やジャンルを形成しつつある勢いですが、それがクラシック音楽の芸術性や尊さと比較しうるほどのものではないと考えます。画一化された音楽や表現の中では、人の創造力を真に育むことにはならず、AIでも作曲できるものになってしまいます。

2020.01.24

コメント(0)

-

新しいことを生み出すこと(35)/SNSまとめ

2020年になりました。この1年半ほど音楽に纏わるさまざまな状況を確認していました。コンサートに足を運ぶことや自分の身の周りにある音楽と、メディアやSNSから入る一般の情報など、さまざまな人の考えから現代の動向や未来が見える気がします。SNSはその人を注視した場合、会って話すよりも本心が窺えます。何を求めているか、そのスタンス、発信する頻度、フォロワーの種類や数。他の人の発信を見ているだけと言う人もたくさんいる中で、どんどん発信すると言うことは相当の個人的な情報を出していることにもなります。日本は元来、奥ゆかしいとか謙虚、大和撫子など、象徴する言葉がありましたが、現代はそれらを美徳としている人は珍しいと言えるかもしれません。SNSに於いて本心を言えるようになり、良くも悪くも「そこまで言うか」くらいまで言っているのを目にします。このことはあまり発信しない人からは多くの共感が得られると思っています。それは音楽にも現れているかもしれません。仮に音楽の発展が衰退したとしても音楽産業は発展し続けています。では、どこに真の名曲が生まれているのか、真の名演が立証されているのか?本来はそこに文化を意識するのですが、それが極めて減っていると感じます。もちろんあるのです。音楽はあるのですが文化として盛り上がっていないのです。言い方を変えます!個人的な趣向として各々が盛り上がっていても、文化としてどうなのでしょう?多くのアマチュアイズムが自己承認欲求を満たすべく同様の告知やリプライをし、プロはアマチュアを生業として自己承認欲求をアピールする、酷い言い方かもしれませんがこのプロセスに音楽文化の生産性を感じ得ません。昔と異なることは何か?しばしばそのことが頭を過るのですが、基本的に現実の世の中はさほど変わっておらず、SNSという広いようで閉じた世界のバーチャルが夢を追わせ、皆が子供の心でいるのです。さらにそれをメディアが煽っているとも感じます。ただ、良いこともあるかもしれません。いや、いいこともたくさんあります。SNSをうまく利用して良い方向に導くこともまた絶大な効果があると思うのです。

2020.01.12

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…

- (2025-10-16 12:29:53)

-

-

-

- 洋楽

- My Suede Story

- (2025-11-22 20:12:16)

-

-

-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…

- KING of IDOL 踊るパワースポット!

- (2025-10-05 15:16:43)

-