カテゴリ: カテゴリ未分類

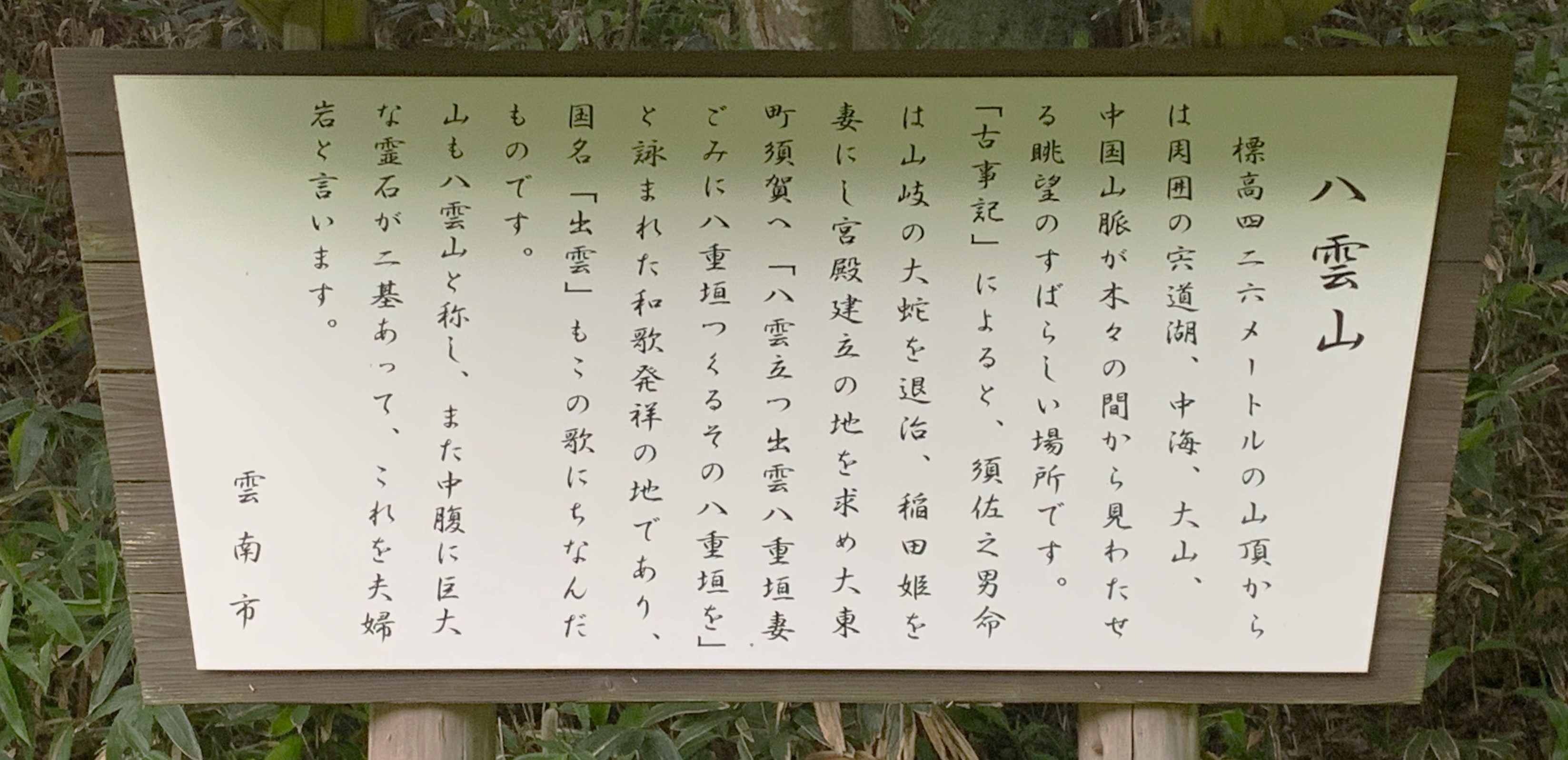

この地で詠まれ日本最初の和歌とされる『八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を』があるのだが、この歌の中に登場する「出雲」こそ、「出雲」という地名の起源とされている。

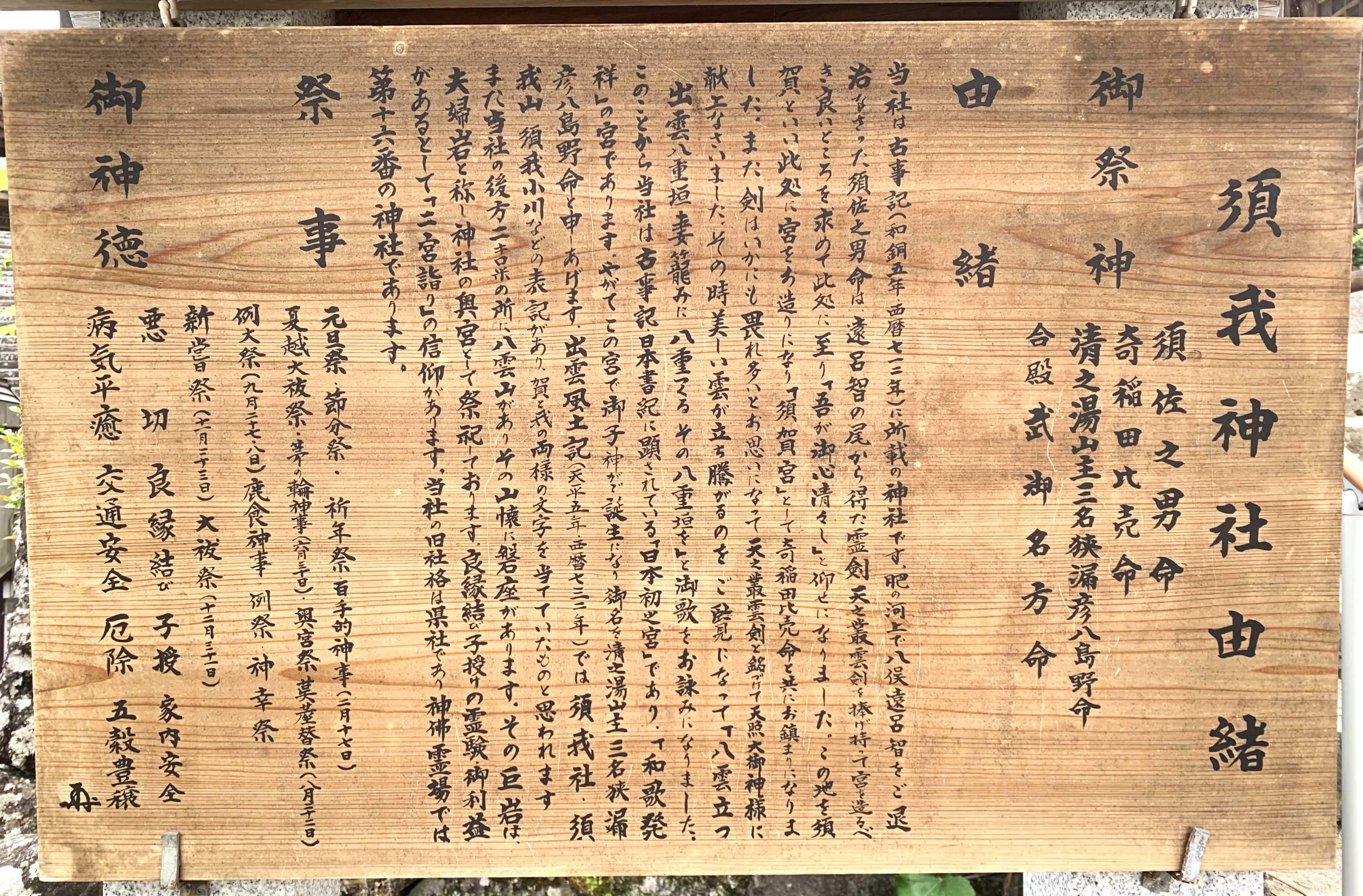

上の画像は、鳥居の近くにあった由緒を撮影したもので、上記の和歌が詠まれた経緯などに詳しい。

この由緒にあるように、御祭神は「スサノオ」と「イナダヒメ」の夫婦神と、その「御子神」となっているのだが、”出雲口伝”や研究者のサイトを調べていくと、「スサノオ」とは〈古代出雲王朝〉の“初代の王”である「菅之八耳(スガノヤツミミ)」のことであり、また初代王の后は「稲田姫(イナダヒメ)」であって、上記の「スサノオ」の妻と同じ神名であると、ようやくこの期に及んで知ることとなった。

ところが、いわゆる”記紀神話”においても、上記の初代出雲国王「菅之八耳」という王名に似た「稲田宮主 須賀之八耳神」という神名があり、「イナダヒメ」と結婚した「スサノオ」が出雲国の須賀に宮を作った際、その宮の首に任じられた「アシナヅチ」(イナダヒメの父)に、この名が授けられたなどの諸説があるので留意すべきところではある。

ここで、さらに 「スサノオ= 菅之八耳 説」を補強するとすれば 、由緒にある「御子神」の「清之湯山主三名狭漏彦八島野命」(すがのゆやまぬしみなさろひこやしまのみこと)とは、つまり西出雲王国の第二代”大名持”で神門臣家(家祖)の「八島士之身」(やしましの/八嶋篠)と、東出雲王国の第三代”大名持”で富家(家祖)の「兄八島士之身」(やしましゅ/八嶋手)の兄弟と認識できるので、やはり「スサノオ」とは”出雲王国”の初代王たる 「菅之八耳(スガノヤツミミ)」ということになろう。

以上のことから・・・当社の名称である「須我(スガ)」とは、初代王の神名にある「菅(スガ)」を意味していたのだ・・・と、この文章を書いている過程で、自分なりに腑に落ちたのであった。

既に”出雲口伝”を読み馴染んでいる方は、「スサノオ」とくれば…出雲における「徐福」の和名…(※)という捉え方(スサノオ=徐福 説)が定着していると思うのだが、現時点で「スサノオ」に想いを馳せると、すでに「徐福」の印象は霞んでしまっていて、今や「菅之八耳(スガノヤツミミ)」の御姿が深く大きく浮かんでくる。

(※)ここで「スサノオ=徐福 説」について興味のある方は、各自で検索し確認して欲しい。

これまで十回以上、この「八雲山」の山頂に立ったことがあるのだが、いつも当山の八合目辺りまで続く細い車道を利用しており、上の画像の掲示板は山上の駐車場に近い登山口に掲げられたものだ。

八合目の登山口から少し歩くと、上の画像に映る最初で最後の分岐点を示す標識が現れる。

ここから緩やかな山道を登っていけば約20分で、なだらかな丘のような山頂に到着する。

そして上の画像は、「八雲山」の山頂から東北方面を撮影したもので、汽水湖の中海から弓ヶ浜を経て、日本海に突き出た島根半島の東部方面が映っている。

なだらかな丘陵地ともいえる山頂部は、上の画像のように展望の良い場所で、よく晴れた日には東方に伯耆富士と謳われる「大山(標高 1,729m)」や、西南方面には「三瓶山(標高 1,126m)」を展望することができる。(以下の関連記事は”晴れた日”に「八雲山」山頂から撮影した展望画像を掲載している。)

※関連記事・・・ 令和元年【秋】出雲行脚の巻(一)

実は、この「八雲山」を神体山とする「須我神社」の祭神「スサノオ」を、上記の「菅之八耳(スガノヤツミミ)」と確認あるいは感得したのは、図らずも昨日〔7月17日〕の夕刻であった。

…そういえば〔7月17日〕は何かあったな…と思い、ハタと気づいたのは・・・京都の「祇園祭」でも最高の見せ場とされる「山鉾巡行」が斎行される月日だということであった。

この”日本三大祭”のひとつ「祇園祭」(開催期間…7月1日~同月31日)は、京都市右京区に鎮座する「八坂神社」(主祭神「スサノオ」)を中心に斎行される年間でも最大の祭事なのだが、その当社の主祭神こそ「スサノオ」たる「菅之八耳(スガノヤツミミ)」だったということになる。

・・・これは”おそらく”というより、”完全に導かれている”・・・と、素直に感じた次第である。

その天頂の”晴れ間”に感動して思い出したのは、今回の旅路でも類似の造形を持参していた 『中心部の開いた立体七角形』 である。

つまり頭上を見上げた際、徐々に雲間が開いて青空が広がっていく光景が、私には『立体七角形』の中心部の開き加減に連動するかのように観えたのである。

それと同時に、かつて京都市南区にある世界遺産「東寺」の境内で見かけた”寺紋”の「八雲の紋」(下の関連記事の冒頭画像に掲載した御紋で、境内に鎮座する出雲系神社の神紋を由来とする。)が、それこそ日本最初の和歌「八雲立つ 出雲…」を象徴する、「出雲」に座す「八雲山」の山頂で浮かぶのであった。

☆関連記事・・・ 「八雲の紋」…京都 東寺と出雲を結ぶ謎

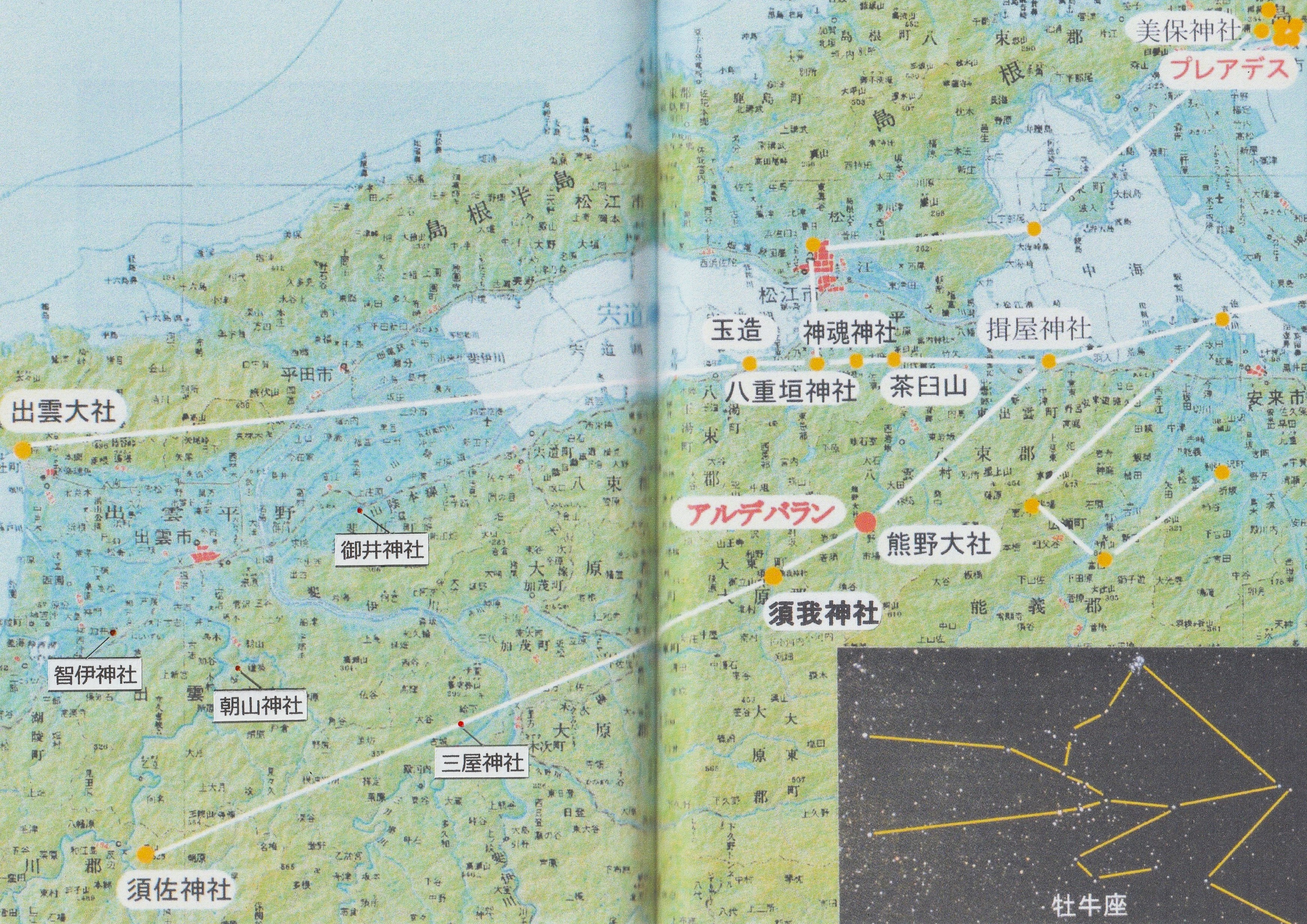

そして下の画像は、”天体の地上投影”という観点から、出雲地域に投影された「おうし座」を構成する主要な星々が描かれた地図である。

この地図を見ていると、古代より神社等の建造物が各投影地に建立され、現在まで大切に維持されてきたことがうかがえよう。

その意味で、「スサノオ」の別称でもある「牛頭天王」の「牛頭」とは「おうし座」と深く連関し、この地図に投影された「おうし座」とは、「スサノオ」を本質的に象徴している図象ということができよう。

ちなみに今回の記事で取り上げた「八雲山」は、「須我神社」と「熊野神社」を結ぶ線の中間に位置し、(今の私的感覚では)「おうし座」の一等星「アルデバラン」の投影された聖地であり、また”古代出雲王朝”の「はじまり」を担い、過去から現在そして未来に向かって燦然と輝く聖地だと感じている。

(つづく)

【 追 伸 (1)】

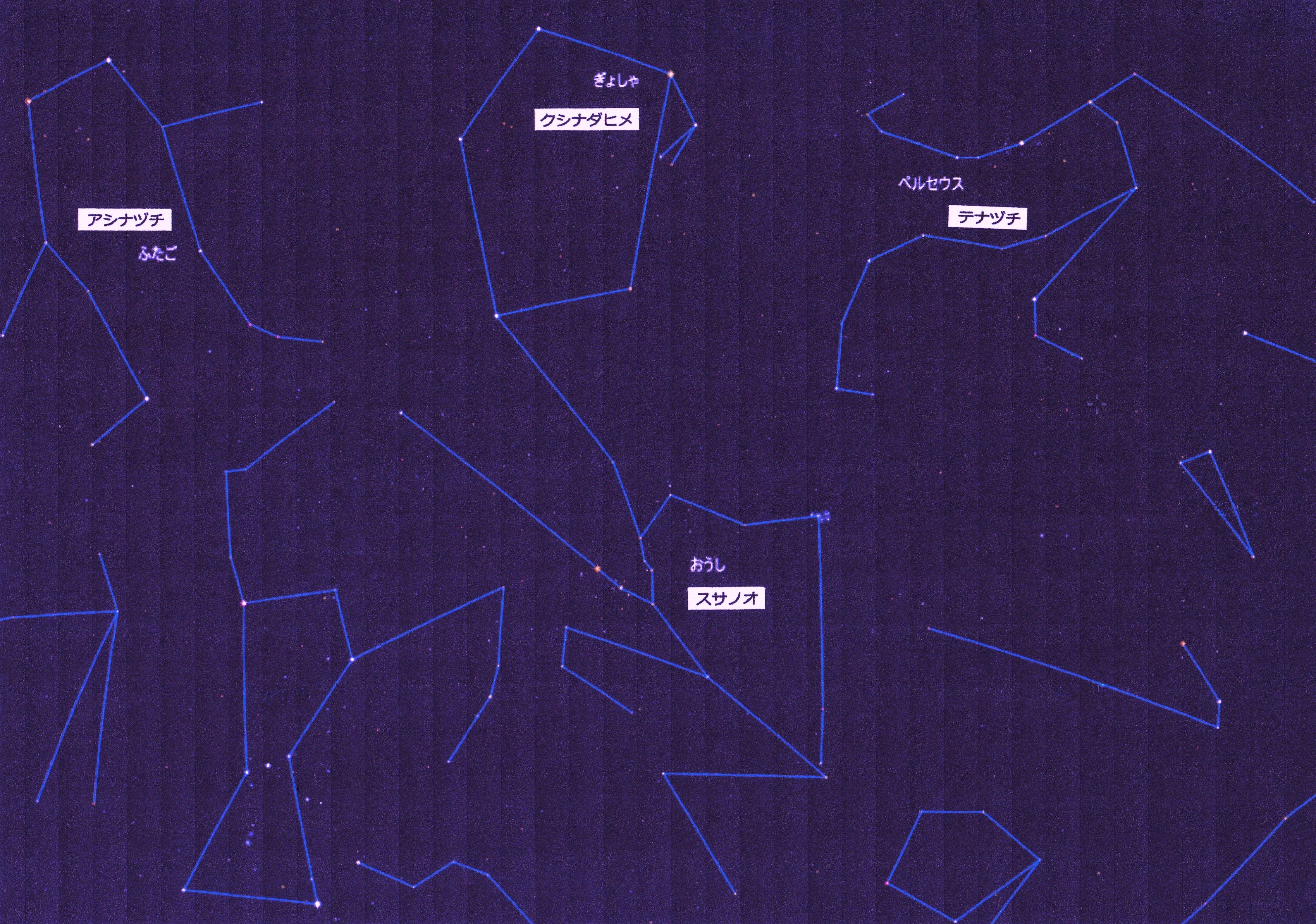

上記のように、「スサノオ」の本質を「おうし座」として記したが、いつも参考にさせていただいている下記の書籍を参照すると、日本神話の「八岐大蛇(ヤマタノオロチ)」の段において・・・「スサノオ」は老夫婦(アシナヅチ=翁〔おきな〕/テナヅチ=媼〔おうな〕)に頼んで少女をもらい受け、彼女(クシナダヒメ)を”爪型の櫛”に変えて頭髪に挿した。そして酒樽を用意させて大蛇の現れるのを待った・・・とあるのだが、この件(くだり)における上記の”神々”と連関する”星座”との関係性を示すとすれば、下の画像の天体図になるようだ。

つまり「スサノオ」とは「おうし座」にして、「クシナダヒメ」とは”爪型の櫛”の形状たる「ぎょしゃ座」であり、その後の”夫婦和合”の関係を彷彿とさせているのである。

そして下の天体図にあるように、クシナダヒメの父親である「アシナヅチ」は、”足”が長いように見える「ふたご座」に見立てられ、クシナダヒメの母親である「テナヅチ」は、”手”が長いように見える「ペルセウス座」に見立てられることから、言わば四季折々の印象的な”天体図”を基盤に、この「八岐大蛇」を含む「日本神話」の様々な場面を、それが分かる人には伝わるように物語っているということになろう。

※参考書籍・・・書名『星空の卑弥呼』(上・下巻)・榊 晶一郎 著・星雲社 (初版2004年)

【 追 伸 (2)】

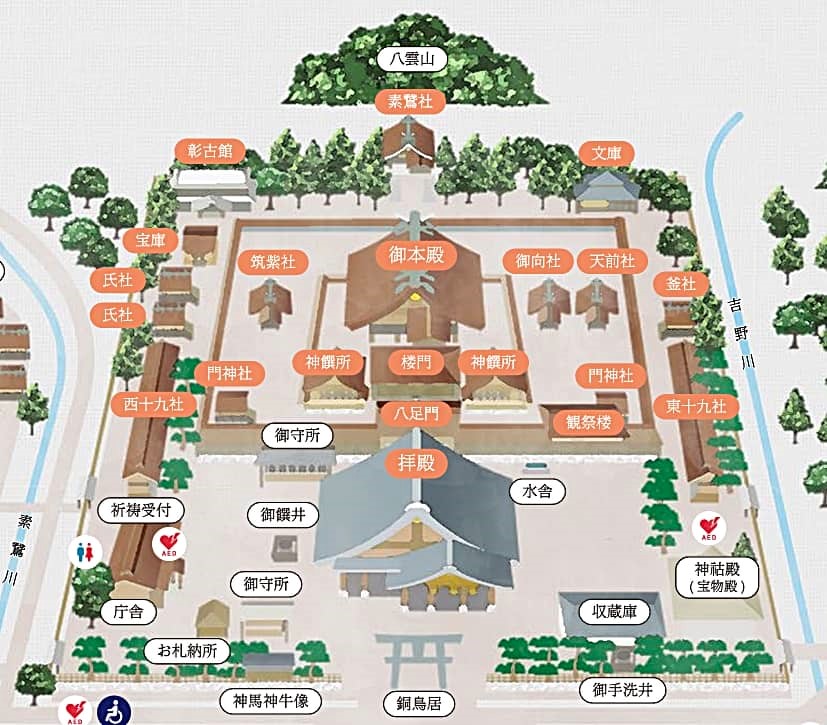

下の画像は、「出雲大社」の境内図なのだが、「御本殿」の後ろに「素鵞(そが)社」と「八雲山」が確認できると思う。

この境内に鎮座する「素鵞社」の祭神は「スサノオ」であり、背後の「八雲山」が当社の神体山という”信仰の構図”は、先に取り上げた雲南市大東町にある神体山「八雲山」の麓に鎮座する「須我(すが)神社」という”信仰の構図”と、社名の発音に多少の違いがあるにせよ、同じ構図とみて間違い無いであろう。

ここで私的見解を述べるとすれば、元々は雲南市の”信仰の構図”があって、それが「出雲大社」創建の際に、その地所(境内地)を”東出雲王家”の「富家」が担当したという伝承があることから、その”信仰の構図”の縮小版が「出雲大社」の境内地に遷祀されたのではないかと考えている。

ちなみに、創建された「出雲大社」を含む建造物の築造は、”西出雲王家”の「神門臣家」が担当したとの伝承があるので、当家は境内に鎮座する主要社殿の「鍵」を管理する立場にあったということであろう。

そこで、もし出雲大社の境内社である「素鵞社」の祭神「スサノオ」が、初代出雲国王の「菅八耳(スガノヤツミミ)」ということであれば、出雲大社の祭祀の中心である「御本殿」にて、西出雲王家の第八代 大名持の「八千矛(大国主)」が祀られた経緯なり筋道が、より明確になるのではないかと感じている。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024年07月19日 23時56分43秒

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

サイド自由欄

《 立体工作のご案内 》「綿棒」で立体を作ってみよう!

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

© Rakuten Group, Inc.