PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 近隣の市の歴史散策

北本市の善照寺から東へ走り桶川市の諏訪神社へ。

4月15日(月) 9:30

川田谷諏訪神社

所在地:埼玉県桶川市川田谷 6710

川田谷諏訪神社の創建年代などは不詳ながら、天正十九年(1591)には徳川家康より社領三石の

御朱印状を拝領、石戸領の総鎮守だったという。明治六年村社に列格、明治四十年雷電社を合

祀、明治四十二年(1909)神饌幣帛料供進神社に指定されている。

東側の駐車場から戻り西側の参道入口へ。

参道入口に立つ社号標石には「村社諏訪神社」と。

こちらの石碑は風化して読みずらかったが。

一、軍馬 乗入事

一、魚鳥 補事

一、〇木 伐事

右・・・・・・・・ 以下わからず。

境内での禁止事項が刻まれているのであろうか。

参道入口に建つ石鳥居。

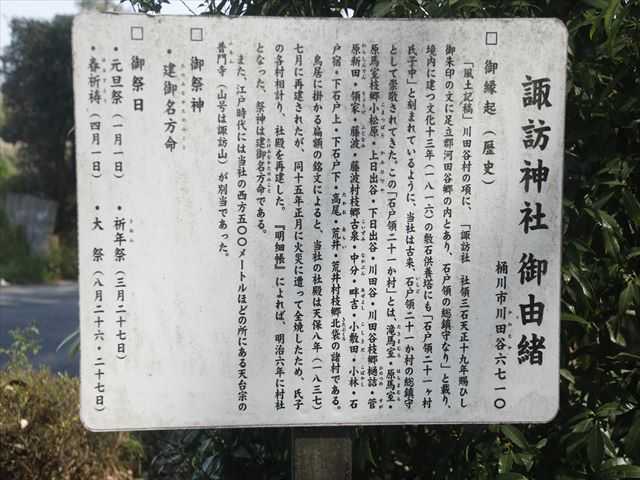

諏訪神社 御由緒

□ 御縁起(歴史)

『風土記稿』川田谷村の項に、「諏訪社 社領三石天正十九年賜ひし御朱印の文に足立郡河田

谷郷の内とあり、石戸領の総鎮守なり」と載り、境内に建つ文化十三年(1816)の敷石供養塔

にも「石戸領二十一ヶ村氏子中」と刻まれているように、当社は古来、石戸領二十一か村の

総鎮守として崇敬されてきた。この「石戸領二十一か村」とは、滝馬室・原馬室・原馬室枝

枝郷古泉・中分・畔吉・小敷田・小林・石戸宿・下石戸上・下石戸下・高尾・荒井・荒井村

枝郷北袋の諸村である。

鳥居に掛かる扁額の銘文によると、当社の社殿は天保八年(1837)七月に再建されたが、同十

五年正月に火災に遭って全焼したため、氏子の各村相計り、社殿を再建した。『明細帳』に

よれば、明治六年に村社となった。祭神は建御名方命である。

が別当であった。

□ 御祭神

・建御名方命

□ 御祭日

・元旦祭(一月一日) ・祈年祭(三月二十七日)

・春祈祷(四月一日) ・大 祭(八月二十六・二十七日)

参道を進むと木製の ”二の鳥居” が建っていた。

参道左側に建つ石碑。

石碑には、「戦勝紀念」と。

右書きで「幟〇确寄附連名 明治卅九年 竜集丙午七月吉日」。

金拾円からの寄附者の名前が刻まれている。

二の鳥居は左右2本の主柱の前後を袖柱が支える「両部鳥居」構造になっていた。

扁額には「諏訪神社」と。

参道の両側には石燈籠、石碑が並ぶ。

左側に並ぶ石碑。

手前の石碑には、

「 明治三十七八年役 戦利品奉納記念碑

埼玉懸知事 島田剛太郎謹書」と。

今まで各地の神社に参拝したがこのような「戦利品の碑」は始めてであった。

明治三十七八年役とは、「日露戦争」のことで戦利品はどこからであろうか。また、

具体的な品物は。

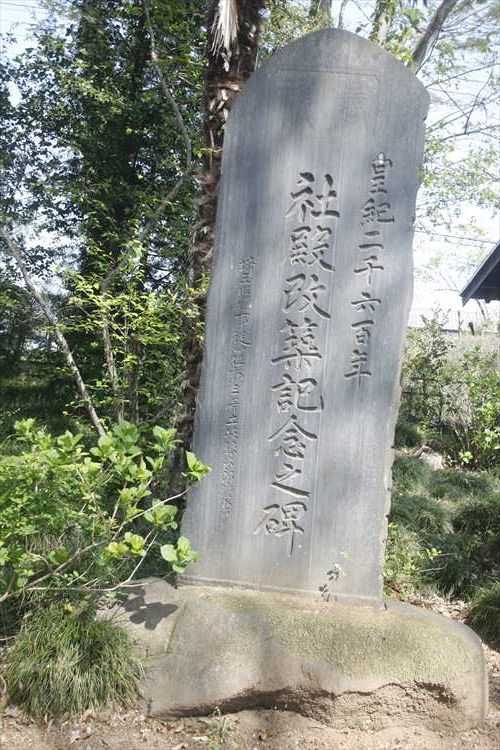

次の石碑には、

「 皇紀二千六百年 社殿改築記念之碑

埼玉懸知事 従四位勲三等土岐銀次郎謹書」と。

社務所改築記念碑

平成元己巳年三月

多くの社務所改築資金寄付芳名が刻まれていた。

境内右手前に大きな窪みがあったが池であったのか周りには手摺。

境内から参道を振り返る。

境内の南側に建つ ”社務所” 。

境内の北側に建つ ”神楽殿、倉庫” であろうか。

左側に境内社の三峯社。

社に「三峯社」と。

石祠と右側に「廣前敷石供養塔」。

その側面には「別當諏方山普門寺 ・・・・・」と。

境内の東側に建つ社殿。

諏訪神社の御由緒から鳥居に掛かる扁額の銘文によると、社殿は天保八年(1837)七月に再建さ

れたが、同十五年正月に火災に遭って全焼したため、氏子の各村相計り、社殿を再建したと。

手水舎

鬱蒼とした杜の中に拝殿

右側の狛犬、阿形像。

左側の狛犬、吽形像。

拝殿の扁額「諏訪神社」。

拝殿前から境内を見下ろす。

左に社務所、西側の参道の先には ”二の鳥居”、”一の鳥居” が建つ。

市指定文化財 諏訪神社本殿

平成9年10月1日指定

諏訪神社は、江戸時代に旗本牧野家の所領であった旧石戸領(現在の上尾市北西部から鴻巣市

南西部にかけての一帯)五千石の総鎮守として信仰される神社でした。天正19年(1591)に

は社領として三石拝領の朱印状を受けた記録が「新編武蔵風土記稿」に見ることができます。

これにより諏訪神社は天正19年以前の創建であることがわかります。

諏訪神社本殿は、一間社流造という造り方です。身舎(もや)と呼ばれる社殿の主体部分の長さ

は一間 (約1.82m)で、屋根は杮葺と呼ばれる薄い板を葺いたものです。身舎は、複雑な組物

と彫刻で隙間なく飾られています。

造られた年代については、棟札が発見されていないため確定はできません。しかし、社殿細部

に施された建築様式や発見された関連資料などから、19世紀中頃の建築であると推測され、

大工は地元の棟梁・新井家が深く係わっていると考えられています。

市指定文化財 川田谷・下日出谷の万作(諏訪の万作)

平成15年6月2日指定

「万作」は、埼玉県をはじめとした関東一円に分布する民俗芸能として知られており、桶川では

川田谷と下日出谷の地域で伝承されています。鉦(かね)や拍子木と歌で調子がとられ、「銭輪」

「きっさき」「伊勢音頭」「下妻」「口説」などの手踊りが演じられます。かつては、歌に加え

台詞を述べる「段物」と呼ばれる芝居の要素が入った演目もありましたが、現在では手踊りが

主になりました。

市場地区で伝えられている「諏訪の万作」は、昭和30年代の町村合併時に地区の交流を目的と

して、薬師堂喜楽連から教わり始められました。現在は、「伊勢音頭」や「銭輪」など花笠や手

ぬぐいを使った手踊りの演目が、毎年8月に行われる諏訪神社の祭礼などで披露されています。

令和6年2月 桶川市教育委員会

説明板の写真から ” 諏訪神社本殿 ” 。

諏訪神社本殿は、一間社流造という造り方です。身舎(もや)と呼ばれる社殿の主体部分の長さ

は一間 (約1.82m)で、屋根は杮葺と呼ばれる薄い板を葺いたものです。身舎は、複雑な組物

と彫刻で隙間なく飾られてる。

拝殿の右側から廻り込む。

諏訪神社本殿は覆い屋で保護されていた。

本殿を後方から。

隙間から覗き見る。

身舎(もや)は、複雑な組物と彫刻で隙間なく飾られてる。

彫刻をズームアップ。

本殿裏にある境内社。

右から「桶川市指定文化財 諏訪神社本殿」

中央は「奉納 永代修繕費費及燈明料 一金壱百円 願主名 明治廿五年九月十五日」

左は、風化して判読できなかった。

この石碑も読みずらかった。

どうにか上段に「鳥居敷石奉納○○」と。

下にも字が刻まれているのか判読できなかった。

本殿を北側から。

境内の北側に建つ境内社の ”白幡社” 。

社には「白幡権現神社」と。

北側から広い境内を見る。

大祭の八月二十六、二十七日には、「伊勢音頭」や「銭輪」など花笠や手ぬぐいを使った手踊り

が披露され賑わうのであろう。

境内の隅には「阿夫利神社御神燈」と刻まれた新しい燈籠が建っていた。

こちらには新しい境内社と右側には石祠。

社には「稲荷社」と。

9:45

川田谷諏訪神社の参拝を終え次の場所へ移動することに。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[近隣の市の歴史散策] カテゴリの最新記事

-

日本五大桜の石戸蒲桜をたずねるー10、南… 2024.05.21

-

日本五大桜の石戸蒲桜をたずねるー9、八幡… 2024.05.20

-

日本五大桜の石戸蒲桜をたずねるー8、天神… 2024.05.19

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.