2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2008年09月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

築地で脳の栄養補給

場外市場て海鮮丼を食べて、浜離宮朝日ホールへ向かう。がんセンターの前を通る。12年前に院内学級に通っていた時に建設中だった建物が完成し、昔の面影はない。 ラジオデイズ一周年記念特別対談三連発「本日、戦後表現者論でご機嫌を伺います。」第一部 戦後落語家論 三遊亭円丈VS本田九作第二部 戦後詩人論 高橋源一郎VS小池昌代第三部 戦後漫画化論 養老孟司VS内田樹各1時間15分、合計4時間近くが飛ぶように過ぎていった。特に第三部は圧巻だった。内田さんの少女マンガ論は絶品。第二部開演前、客席に座っていた内田先生にご挨拶した。再会できたことに 感謝である。文化の秋。面白い話は脳の栄養になる。企画者 平川克美さんのブログ表現者 内田樹先生のブログ

2008.09.28

コメント(0)

-

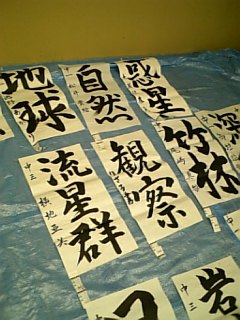

書道展審査

「日本藝術文化環境書道展」の審査会に参加した。平成17年に第1回を開催し、今年で4回目になる。回を重ねるごとに応募数が増え、それだけに審査も大変になってきた。 1000点を超える応募作品の中から、千葉県知事賞、埼玉県知事賞を始め200点あまりの入選作を選ぶ。共催している日本書蒼院の方が半分に絞ってくださっているが、それでもかなりの数である。下を向いた姿勢で文字を見つめ続けることは重労働である。筆と墨で書かれた文字はかなりの勢いで迫ってくる。全部選出するのに2時間以上かかった。今年は、東京ビックサイトで行われる「エコプロダクツ2008」で入賞作品が展示されることが決まった。

2008.09.26

コメント(4)

-

同級生の活躍

大学サークルの同期、柴山政行君から新著が送られてきた。彼は、現在公認会計士。簿記指導の専門家としての著書多数。雑誌にも多く寄稿している。今回はgoogleの成長と経済学を結びつけた本である。初めの十数ページを読んだ。目の付け所が面白い。さすが柴ちゃん。内田樹さん、北川達夫さん、竹中平蔵さんの話を聴いて、教育はもっと経済の動きに敏感になる必要があると感じている。迎合するのではない。将来、経済社会で生きていく人間を育てていくためには、教師はもっと経済を知る必要がある。柴山君とは近々杯を傾けながら経済と教育の未来について話しをしてみたいと思う。

2008.09.23

コメント(2)

-

調整力

今日は一日所属校で過ごした。1年生3クラスで「対話」について説明する授業。北川達夫さんの講演や本で頭では理解しているつもりだったが、いざ、生徒に説明するのはそう簡単ではなかった。「対話」の方法は言葉で表せても、目に見えるわけではない。テストをしてその評価が点数に表れるわけでもない。生徒は今までも話し合い活動をしてきている。それが、「対話」とどう違うのか・・・。一番興味を示してくれたのが、少子化→労働者人口減少→貧乏になりたくない→外国人留学生→外国人労働者→将来、外国人と机を並べて仕事をするかも→「対話」できないと仕事ができないという話。今日の授業をを手がかりに、検証授業を構成しようと思う。去年までは何気なく毎日やっていた授業だが、今年は違う。今日の授業をするためにも、役所の統括に許可をもらい、学年の教員と調整し、所蔵校の管理職の了解を得る。正式な検証授業はさらに多くの調整が必要になる。良い授業ができたときは気持ちいいが、そこに至るまでの調整は非常にエネルギーを消耗するし、面倒である。ああ。

2008.09.22

コメント(2)

-

子守の週末

次男がおたふく風邪になった。奥さんは昨日は仕事、今日はバザー。 元気な次男と留守番で終わりそうな週末である

2008.09.21

コメント(6)

-

楽しみなランチ

最近、役所近くの決まった店でランチを食べることが多い。手づくり家庭料理の日替わりである。 800円は給食に慣れた身には高く感じるが、一日の仕事を乗り切る貴重な活力源である。

2008.09.19

コメント(4)

-

人はなぜ威張るのか?

内田樹先生のブログに興味深い記述を見つけました。リーマンブラザーズやAIGの組織についてについての見解ですが、職場の指導主事にもぴったりそのままあてはまると思います。役所はつぶれることはないですが、近い将来、役所も大規模な組織改革を迫られることは必至ですね 内田先生の分析さすがです。引用開始-------------------------------------------------------------- (近い将来崩壊する組織は)ふつうは「どうしてこんな奴が威張っていられるのかわからない奴が威張っている」というかたちで検出できる。無意味にえらそうにしている人間がそこここに目に付いたら、その組織は「末期的」であると判じて過つことがない。 「えらそう」に見えるのは、外部評価と自己評価の差が大きいせいである。 「自分の能力は過小評価されているのではないか」という不安をもつ人間は、自分への敬意を喚起するために「わずかによけいな身ぶり」をする。 「えらそう」というのはその「わずかによけいな身ぶり」のことである。 いちばんわかりやすいのは「アイコンタクトの遅れ」である。 こちらが声をかけても書類から顔を上げない、隣の席の人間とのおしゃべりを止めない。 こちらが質問すると、答えることよりも「私はそういう質問をされることをすでに予見していた」ことを誇示することを優先する人間(彼らは答える前に、「だから」という鬱陶しげな一言から始めることが多い)。 そういう人間が一定数いたら、そういう組織はもう長いことはない。 リーマンブラザースやAIGに私は(もちろん)足を踏み入れたことはないが、高い確率で「そういう人間」が蟠踞していたことは想像に難くない。 引用修了---------------------------------------------------------------- 全文はこちらから↓ http://blog.tatsuru.com/2008/09/18_1006.php

2008.09.18

コメント(4)

-

三浦光世さん講演会

夕方から三浦光世さんの講演会を聴くためバイクで所沢へ。練馬から関越に乗って1時間足らずで到着。受付にいた研究生仲間Aさんにあいさつ。程なく大学の同級生F夫妻到着。三浦光世さんは、作家三浦綾子さんの旦那様。84歳の年齢を全く感じさせない語り口。時に洒落や歌を交えた楽しい講演会だった。光世という女性に間違えられやすい名前であったことがきっかけで、綾子さんと出会えたこと。弟が取っておいた新聞記事がきっかけで、朝日新聞の懸賞小説に応募することになり、1年をかけて「氷点」を書き上げたこと。「氷点」という題名は光世さんが考えたこと。三浦綾子さんをそばで見ていた光世さんにしか話せない愛情の込められた数々のエピソードが心に残った。本にサインをいただいて会場を後にした。その後、ファミレスでF夫妻と食事。大学時代にタイムスリップしたような懐かしい時間。気づくと外は大雨。ファミレスの閉店時間を過ぎ、F妻の車で航空公園を一回り。ようやく雨も小降りになり、日付を30分ほどまたいだ頃に帰路についた。

2008.09.14

コメント(6)

-

密度の濃い一日(北川達夫さん)

その2退勤後、元フィンランド大使館勤務の外交官、現在はフィンランドの教材作家の北川達夫さんを招いて研究生仲間と会食した。7月に京都橘大学で行われた「明日の教室」に参加して以来、お会いするのは2回目。しかし、北川さんは旧知の友人のように気の置けない方である。実際も私と同学年である。話し合い活動の分類とその特徴(北川達夫さんの分類による)話し合い活動対話意見Aをもった人と意見Bをもった人が話し合い、対立点について意見を主張する。その際、感情によらず、事実に基づく意見を述べることが大切になる。結果として、新たな考え(合意点)Cが生まれる。同時に、もともとの意見A、Bもより高次なものに変化する。会話意見Aをもった人と意見Bをもった人が話し合うが、それぞれの対立点には触れずに話し合いが進行する。その前後で、互いの意見が変化することは少ない。生徒の日常会話はほとんどがこのタイプに属する。討論意見Aをもった人と意見Bをもった人が話し合い、対立点を争点に互いに自己の意見の正当性を主張し、相手を説得しようとする。結果として意見がA→B、B→Aに変化する場合があるが、対立したまま終わる場合もある。上の表は、北川さんから聞いた話を元に書いた中間報告書の一部。対話力はグローバル化に対応するためにも、ひいては裁判員になるためにも必要な資質であると感じる。 「私は日本で教育の勉強をしていないんです。だから、フィンランド教育研究家ではなく、日本の教育の研究者なんです。」と北川さんは言う。詳しくは書けないが、外交官時代のエピソードには社会科専門の研究生の同僚も目を丸くしていた。今回は研究生以外にも、研究生の所属校の学校図書館司書A先生も参加。北川先生はA先生から学校図書館の役割について取材していた。二次会からK出版の編集長も参加。さらに盛り上がった。この飲み会を教師が学び合える東京版「明日の教室」に広げて行けたらいいなと密かに思っている。

2008.09.09

コメント(4)

-

密度の濃い一日(竹中平蔵さん)

その1 朝、職場に行くと、午後に小泉内閣の経済財政政策担当大臣、竹中平蔵氏が講師として来所するという。午後からは、他課での仕事が入っていたので、無理だと思っていた。午後から、仕事に行くと、今日予定されていた分の業務は終わってしまったので自席で研究を進めて欲しいとのこと。思いがけず、講演が聴けることになった。今日の講演会は高校生が対象。大人の所員はオブザーバーとして後ろの席へ。 ・牛乳パックが四角いのも、DVDのケースがCDより大きいのも経済である。・「経済のない1日はない」・経済に絶対的正解はない。堂々と議論した方が世の中が分かる。・福沢諭吉の対局にいる人物は、みのもんたである。・世界中が日本と同等の環境技術をもったら67%の二酸化炭素が削減可能。・尊敬する人物は池田内閣(所得倍増計画)の経済顧問の下村治。・高校生へメッセージ。「世の中の未来に関心をもて」「自分の考えを語れる能力を身につけよ」「情熱をもて」・小泉さんは情熱の人であった。・郵政民営化と不良債権処理は日本の自由でたくましい経済復活のために必要であった。 竹中氏の主義主張には異論もあるが、よどみなく話す能力は圧巻であった。

2008.09.09

コメント(4)

-

秋の気配

久しぶりにバイクで散歩。郊外の田んぼは頭を垂れた稲穂で黄金色。秋きぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる藤原敏行の和歌を思い出した。

2008.09.07

コメント(2)

-

懐かしい再会と新しい出会い

初任の盲学校の飲み会に参加した。主旨は主事さんの退職を祝う会。会で唯一、退職する方を知らない人間だった。しかし、集うメンバーには一緒に仕事をした懐かしい顔見知りがいる。会うのは10数年ぶり。見ず知らずの人と名刺交換。これから何か始まる予感。 私が異動した後の元校長先生と意気投合。盲学校で講師をして、特別支援学校2年目の先生と『学び合い』の話題で盛り上がった。 知らない人との出会いが期待できる飲み会はめちゃめちゃ楽しい(^0^)/

2008.09.06

コメント(2)

-

誕生日

最後の厄年。 思えば遠くへきたもんだ。 文化放送から高級ソープが届いた。

2008.09.03

コメント(8)

-

いいこと二つ

今日は二つのよいことがあった。 一つ目は五日間行方不明だったアトラスオオカブトが玄関で見つかったこと。 二つ目は文化放送、「吉田照美ソコダイジナトコ」のクイズに応募したら高級ソープが当たったこと。 禍福は糾える縄の如し。

2008.09.01

コメント(2)

-

防災の日

昼過ぎに長男の学校の引き渡し訓練へ。校庭に児童が避難して校長の話。しかし、母親のおしゃべりで何も聞こえない。児童が見ている前で止む気配なし。避難訓練の主旨を理解の上自転車、サンダルでの来校をしないようにという呼びかけも空しく、校門にはたくさんの自転車。サンダルも多数。本当の大地震のときの大混乱が容易に想像できる。親の道徳教育の方が必要だ。ダメだこりゃあ。

2008.09.01

コメント(0)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- Ωクルマ好きの交流所Ω

- 最強ポルシェ 992GT3RS レーシングド…

- (2025-11-25 15:21:17)

-

-

-

- 自動車の燃費

- MAZDA 3 FASTBACKの燃費 レギュラー…

- (2025-09-22 07:08:30)

-