2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

やってみなけりゃわからない

人間はみな自分だけの天分・素質(才能・役割・使命)を持って生まれてくる。その天分・素質は、“肉体と感性”を使わなければ発見できない。肉体を使うというのは体験すること。行動すること。どんなに野球が好きでも、テレビを見ているだけでは自分に野球の才能があるかどうかはわからない。やってみなければわからないのである。作家になりたかったら自分の文章を書き続けること。絵描きになりたかったら絵を描き続けること。本当にそこに自分の才能があったら、必ずそれを評価してくれる人が現れるものである。人間と神様の違いは、人間には「短所と肉体がある」ところ。神様には、ない。短所があるから人間。肉体を使わなければ、人間であることの喜びもわからない。

2007年09月29日

コメント(0)

-

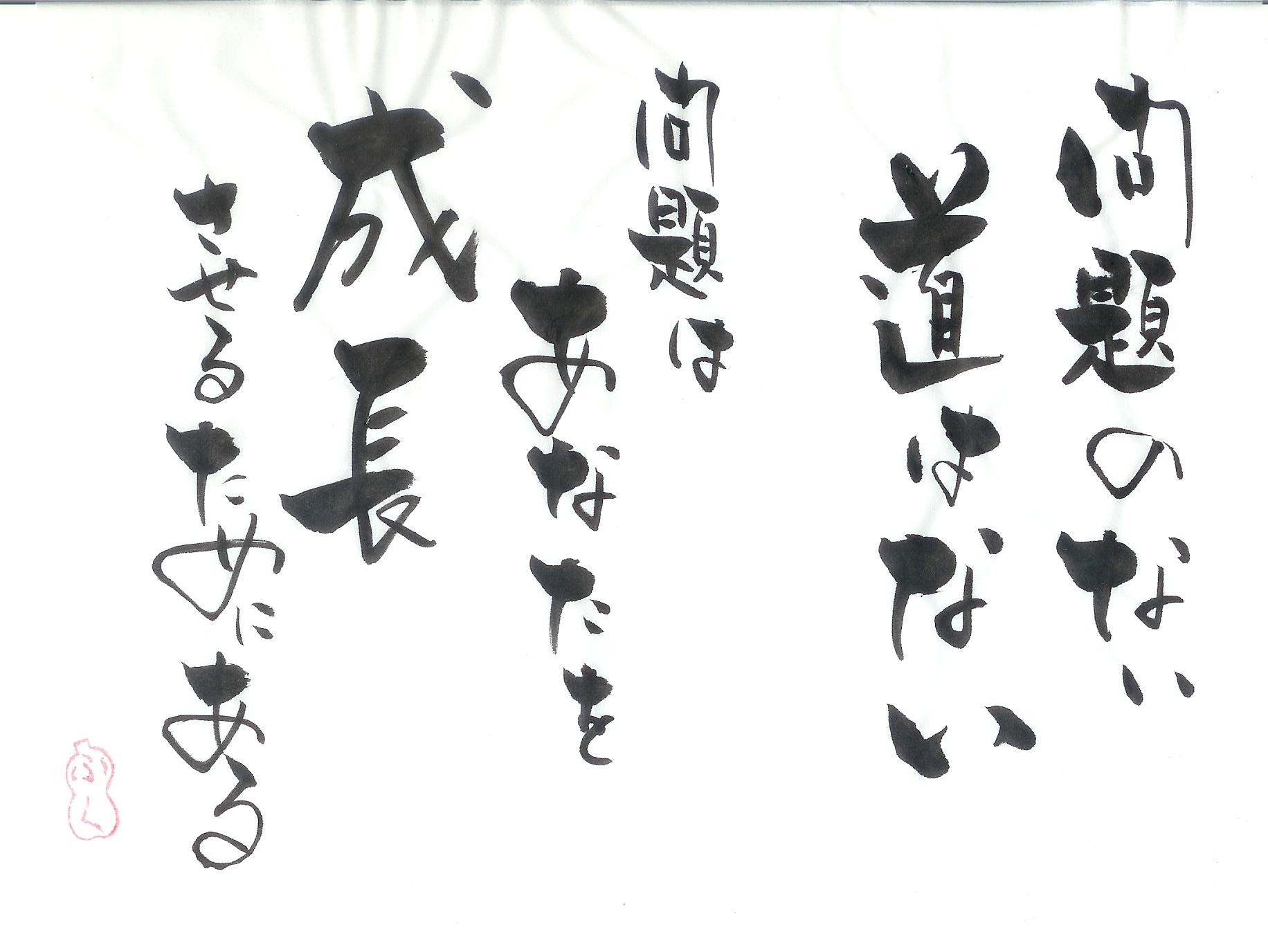

オレを大人物にしようってか

「天は、オレを大人物にしようってか?」問題の乗り越え方、考え方大きな問題は、人間を大きく成長させる。問題が、大きければ大きいほど実力がつく。大きな問題がやってきたとき、「いやだな~」と思わず、「神さまは、オレに大人物になれっていうのか」と自分に問いかける。

2007年09月28日

コメント(1)

-

感性論哲学 基本用語集 【問い】

【問い】感性論哲学では、「問い」を持つことを大切に考えています。感性が「問い」、理性が「答える」。「問い」は、感性からでてくるものです。【人生における3つの問い】1.将来どんな人間になりたいか?2.将来どんなことをやりたいか?3.将来どんな生活をしたいか?常に自分自身に問いを発すること。1.人間として、いかに成るべきか?2.人間として、いかに為すべきか?3.人間として、いかに在るべきか?「人間」のところを「父親・母親」や「経営者」「教師」などに置き換えて考える。答えを持つことは必要である。答えはひとつではない。固定するものでもない。常にもっといい答えはないかと模索し続けることが大切なことである。【人生の鉄則からの5つの問い】1信じるに足る自己を作っているか?2.自分で自分を教育しているか?3.限界への挑戦をしているか?4.決断に賭けているか?5.意味と価値を確認しているか?【これからの時代の人間性をつくるための6つの問い】1.理性を正しく理解していいるか?2.理性と感性の関係を正しく理解しているか?3.知恵を活用しているか?4.勝つことよりも、力をあわせることのすばらしさを知っているか?5.人生観・生き方の変革をしているか?6.感性的な判断基準を大切にしているか?【天分を見つける5つの問い】1.やってみて、好きになれるかどうか?2.やってみて、興味関心が持てるかどうか?3.やってみて、得手・勝手と思えるかどうか?4.やってみて、他人よりうまくできるかどうか?5.真剣にやってみたら、問題意識が持てるかどうか?【人格を鍛える3つの問い】1.人格を高める努力をしているか?2.人格を広くする努力をしているか?3.人格を深める努力をしているか?【人間成長の原理からのふたつの問い】1.新しい気づきを積み重ねているか?2.潜在能力を顕現させる努力をしているか?

2007年09月27日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【感性型フォロワーシップ】

【感性型フォロワーシップ】リーダーが知っておかなければならないフォロワーの条件。リーダーは、フォロワーにこれを強制してはならない。「フォロワー」とは、どうあるべきかを知り、片腕を作り上げるための指針とするもの。感性型フォロアーシップ10の条件1. リーダーの夢をわが夢としているか(夢の共有ができているか)2. リーダーにとっての名参謀に徹しているか3. フォロワーの気持ちをリーダーに素直に伝える・教える・語る4. リーダーを育て、成長させる5. リーダーの短所を補い、責めない6. 理屈を超えてリーダーに従い、リーダーを守る7. 仕事を通じて、自己を成長させる8. 人の役に立つ、人に必要となる人間となる9. 会社の中での地位や立場・役割を自覚して働く10. 今、自分のしていることの意味や価値を確認しながら働く

2007年09月26日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【仕事】

【仕事】仕事とは、人に喜んでもらえるような「能力と人間性」を作るためにあるのです。人間は、本業を通してしか成長することができない。座禅・瞑想は、仕事や問題を乗り越える精神力を成長させてくれる。本物の人間となるためには、本業を通して、経験・体験を積み重ね成長していくしかない。人間が本物になるためには、善も悪も体験しなければいけません。人間とはこんなに恐ろしいものなのか、こんなに醜いのか、そしてこんなに素晴らしいものなのかと肌で感じること。そこから人に喜んでもらえるような能力と人間性が磨かれるのです。

2007年09月25日

コメント(0)

-

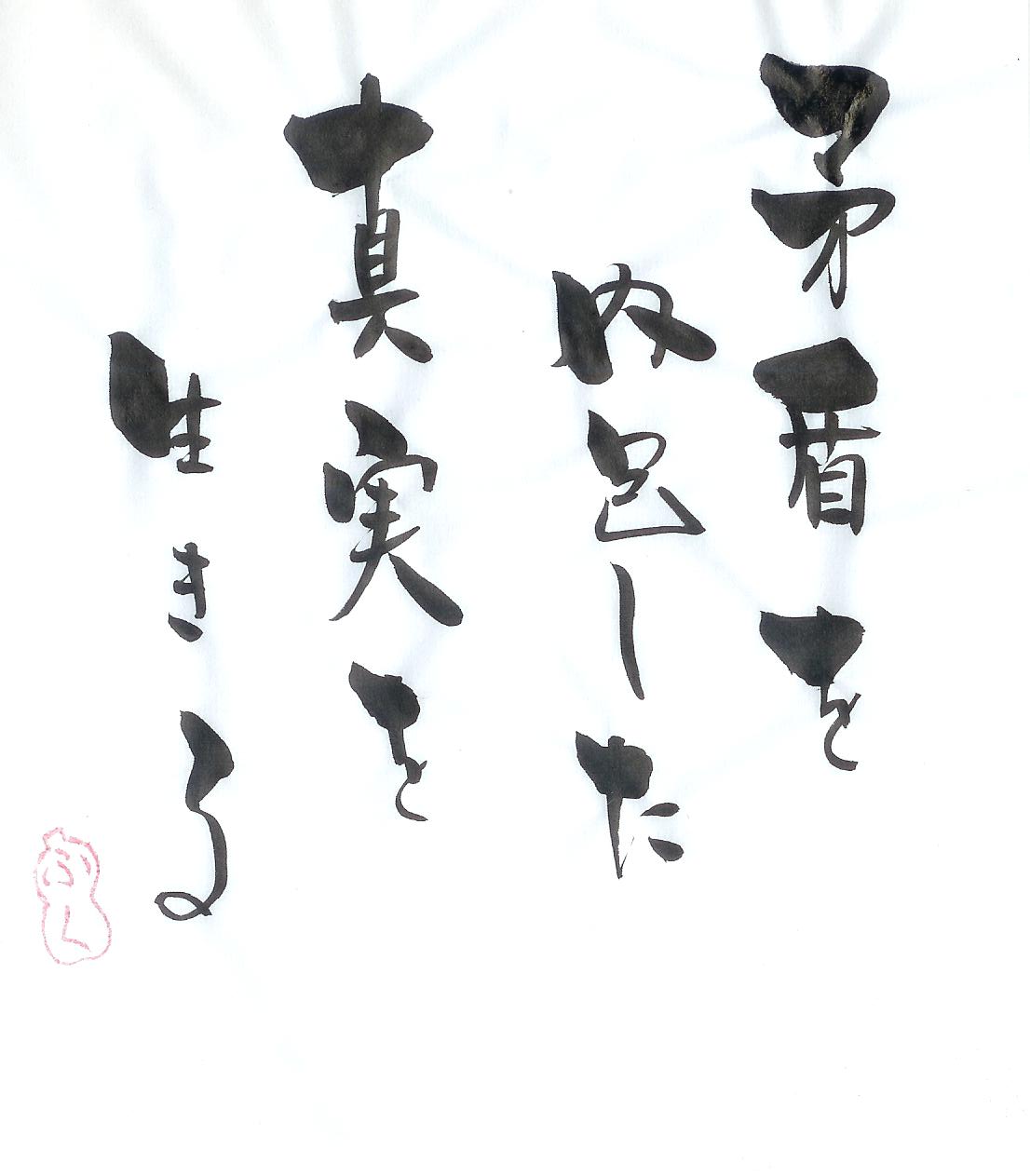

感性論哲学 基本用語集 【信じる】

【信じる】人間は、信じられないものであることを自覚する。 ウソも言う。裏切ることもある。失敗もする。罪も犯す。 「信じられないものを、信じると決断する」 矛盾を内包する真実を生きる。 だまされても傷つかない心を持つ。 人間だから、ウソをつくことも、 裏切ることもある。 だまされても、裏切られても、 自分ひとりだけでも信じられるかどうか。 簡単にできることではない。 だまされたら、腹が立つ。 裏切られたら、悲しい。 それでも、一度信じた人を信じぬけるかどうか。 簡単に出来ない。相当の覚悟がいる。 理屈では考えられないことをできるかどうか。 理屈では考えられない決断が、 最高の愛の世界を作る。 矛盾を内包した真実の世界を生きる。 子どもがウソをついたとき、 「お父さんが悪かった。ウソをつかなければいけないような状況になっているのに気がつかなくてごめんね。許してね」と 子どもに謝り、抱きしめることが出来るかどうか。 ウソをつかなければならない状況を自分が作ってしまった。 そう思えるかどうか。 「でもウソをついてはいけない。」と子どもを叱る。叱らなければ、ただの甘やかし。 「人間は不完全である」を知る。 これを知り、実践していくとはどういうことか。 だまされたり、裏切られて相手を責めるのは、 人間に完全を求めている。 意識せずにそうなってしまうこともある。 人間が不完全であることを認め、 不完全を許した時、 人間の最高の愛の姿がそこにある。 信じて、信じて、信じぬく力を持つ。

2007年09月24日

コメント(0)

-

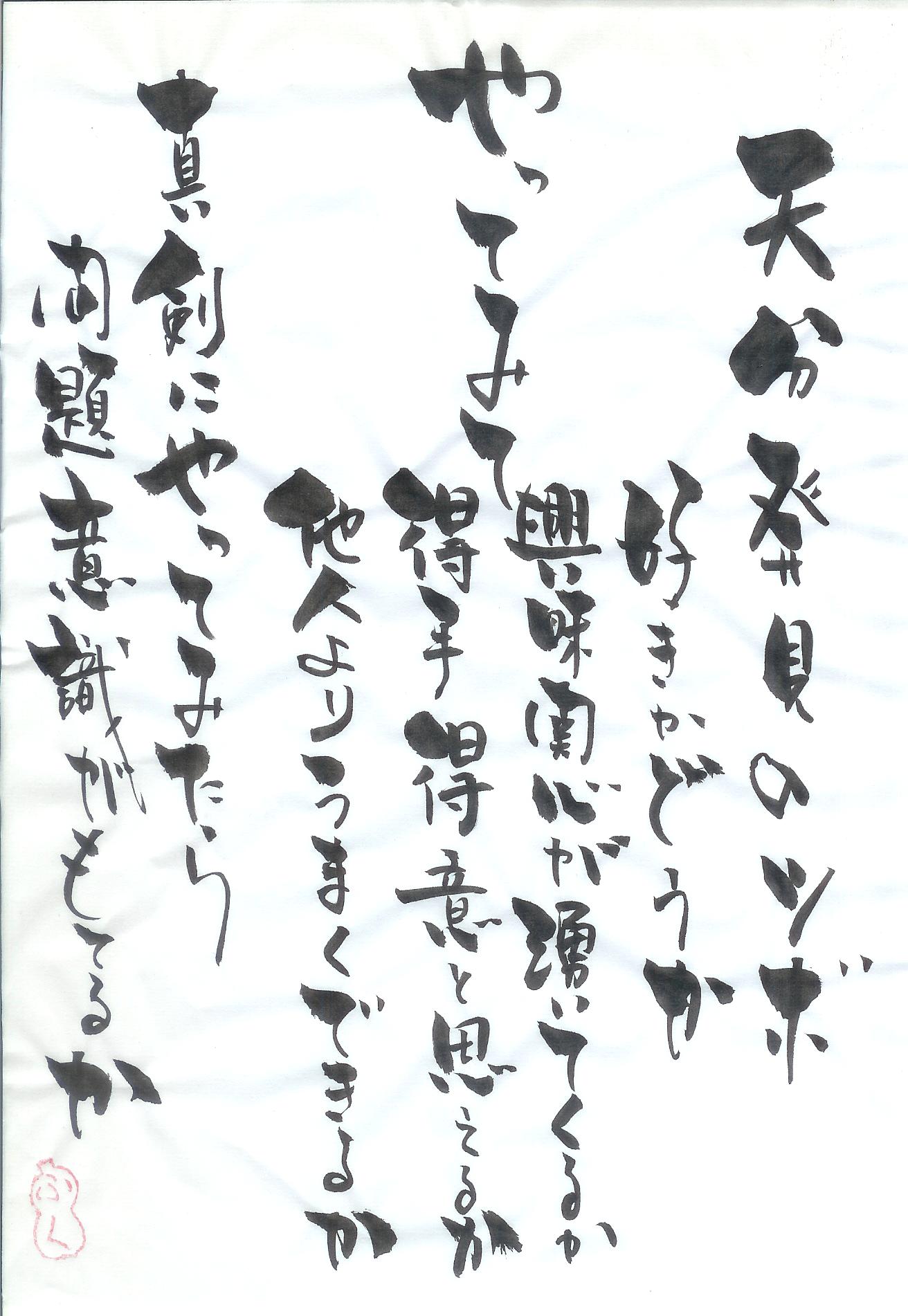

感性論哲学 基本用語集 【天分発見】

【天分・長所を見つけるための5つの問い】1.やってみて、好きになれるかどうか?2.やってみて、興味関心が持てるかどうか?3.やってみて、得手勝手と思えるかどうか?4.やってみて、他人より上手くできるかどうか?5.真剣にやってみたら、問題意識が持てるかどうか?まずは、やってみること。見ているだけ、考えているだけではダメ。5つにすべてあてはまらくてもいい。

2007年09月23日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【理論と論理】

【理論と論理】理論と論理はどう違うか?理論とは「真理はひとつ」という考え方のもとで使われる方法論。真理はひとつという考え方は、「事実は変化しない」という大前提が根底になっています。事実は変化しないのだから、事実に照らし合わせていけば、どれが正しいかすぐわかるということになる。その理論が限界に達して、真理はひとつという考え方ではどうにもならないという状況になったときでてくるのが、「論理」です。宇宙はエネルギーバランス宇宙はプラスのエネルギーとマイナスのエネルギーがお互いにバランスを模索しながら形成されている。前と悪・美と醜・真と偽・表と裏・前と後ろ・光と影・・・すべてが対の構造になっている。真理はひとつという科学的な考え方・理論では現実に対応することができません。人間社会は、性格が違う人・人間性が異なる人・考え方が違う人・立場が違う人・宗教が違う人が共に生きていかなければなりません。それが人間の現実であり、社会の要諦です。そこでは真理はひとつという理論の能力は通用しません。理論では必然的に対立が生じます。理論を超えた力が要求されます。それが論理であり、愛なのです。愛の論理は、理論を超える力です。 理論よりも論理の方が高次元であり、真理よりも真実の方が高次元の理性の使い方であります。

2007年09月22日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【幸せ】

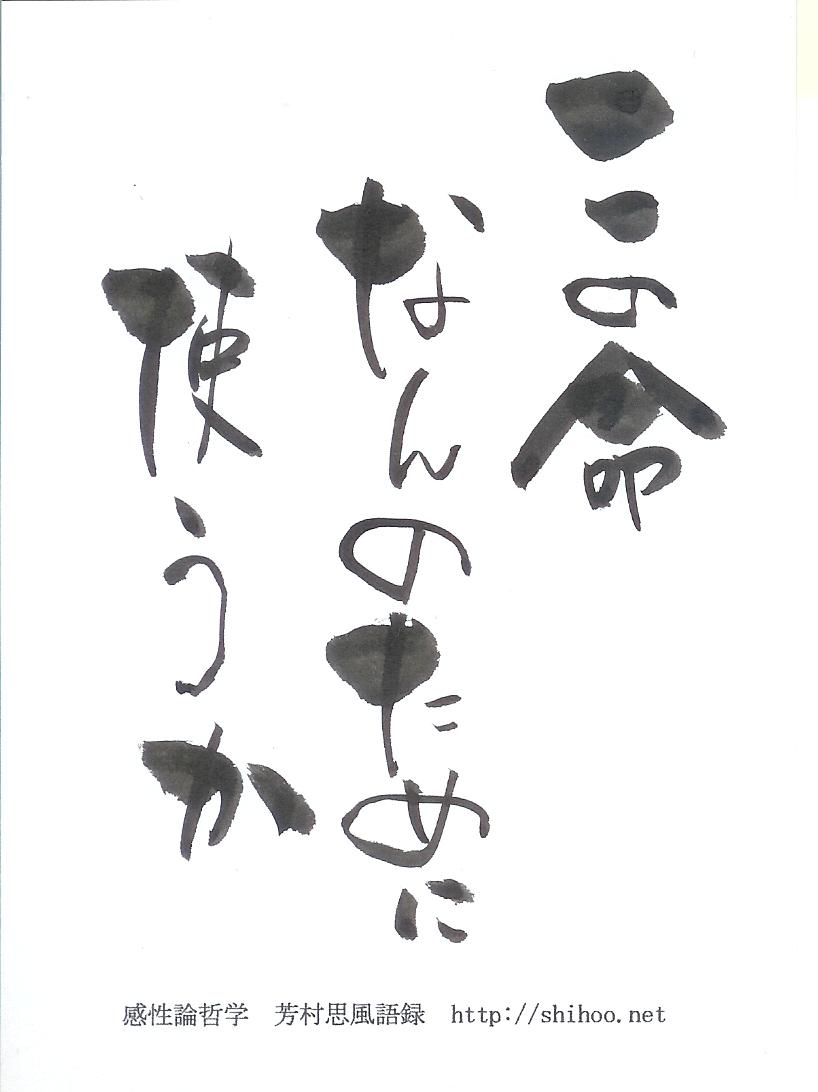

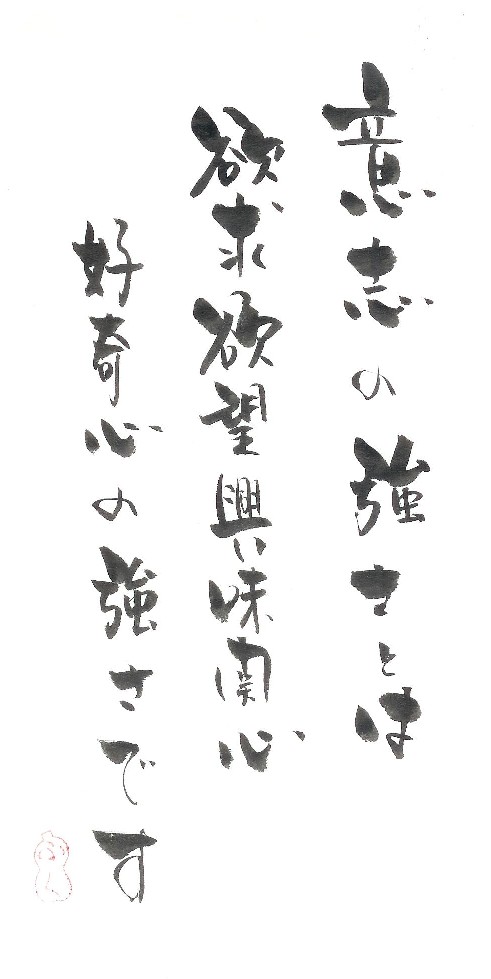

【幸せ】人間の幸せとは何か。 自分がしたいことをすること。 自分がしたいことをやり遂げ、成功すること。 成功の秘訣は途中でやめないことです。 結果が出るまで、最後までやり遂げることです。 ・そのために必要なことは何か。3つあります。 1.他人に迷惑をかけないこと。 他人に迷惑をかけていたら、自分がしたいことも邪魔されて、最後まで やり遂げることができないからです。 他人に迷惑をかけないためには、多くの人のことを考えなければなりません。 みなに共通するものを作り出す能力・普遍性を備えた理性の力が要求されます。 そこに生まれてくるのが倫理道徳です。 倫理道徳は自分がしたいことを最後までやり遂げるために作り出された最低限 の方法であす。 人間の幸福の原点は、自分がしたいことを最後までやりとげることです。 そこに人間の最高の幸福があります。 そのために倫理道徳はつくりだされました。 その倫理道徳がしばしば、自分を支配し、自分を規定し、自分を縛るものとして 作用してきます。命から湧いてくるものを抑圧します。 命から湧いてくるものがない人間に何ができるでしょう。 命から湧いてくるものがあってこその人生です。 命から湧いてくるものは、感性です。感じてこそ人生です。 命から湧いてくるものに導かれて、自分がしたいことをやり遂げる。 2.理想が不可欠 理性のどれになっていると、どうしても理想を頭で考えてしまいます。 理想は命から湧いてくるものでなければなりません。 自分の人生を生き抜こうと思ったら、命から湧いてくるのもを持たなければ なりません。 欲求がある限り、人間はどこまでも行動していくことができます。 欲求は、まだ実現されていないものですから、欲求こそ命が喜ぶ理想・目的 となるのです。 3.どんな困難も乗り越えていく不撓不屈の意志 不撓不屈の意志は、欲望の強さによって決まります。 本当に意志の強い人間とは、理性的な人間ではなく、欲望の強い人間です。 欲望は、理屈を超えたものです。だから、欲望の強い人間、意志の強い人間は 理性的な人間ではありません。 意志の強さには、理性に作り出せるものがあります。 それは、何かを我慢するという種類の強さです。 我慢できない人間はだめな人間、我慢できる人はりっぱな人間という価値観 があります。 この種類の意志の強さでは、なにが何でもやり遂げるという不撓不屈の意志 にはなりません。 不撓不屈の意志というのは、どんな困難でも乗り越えていくと言うものです から、理屈を超えたところに根拠がなければなりません。 理屈抜きの意志の根拠とは、命から湧いてくる欲求・欲望・興味・関心・好奇心 の強さです。 これこそまさに感性そのものなのです。 感性を鍛えること。 感性の本音と実感を磨き成長させること。 感性を大切にして、自分に正直に生きること。 人生を自分のものとして生き、より幸せに生きる哲学の基盤となるのです。

2007年09月21日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集【哲学】

【哲学】哲学とは何か? 学問は、「哲学」と「科学」に分かれる。 科学的知識を根底にして、その真理をどのように現実に役立てるか そのさまざまな科学技術が理系といわれる領域のいろいろな学問に なっています。 哲学的な真実の探究を根底にした理想・理念をどのように現実と 結びつけ、実現していくかという方法論、言ってみれば哲学技術 理念技術が文系といわれるいろいろな学問を構成しています。 理性という能力を持つ命からしか出てこない2つの欲求 ・「もっと良く知りたい」という欲求と「もっと幸せになりたい」という欲求 認識欲と幸福欲と呼ばれます。 知識欲に応えるのが科学・サイエンスであり、 幸福欲に応えるのが哲学・フィロソフィです。 人間が真剣になって本当に生きようと思ったら、存在の事実、現実の中に どういう事実が存在するのかをどうしても知りたくなる。 その追求を担うのが科学です。 事実と事実の関係性の中から出てくる意味を価値判断し、何を選び取るか が要求されます。その追求を担うのが哲学です。 ・「現実は、事実と意味から成り立っている」 「現実」の「現」は時間、「実」は空間を意味します。 時間と空間。これが現実を構成する基本要素です。 ●科学は発見し、哲学は創造する 科学は現実の中の事実を対象とし、現実の世界に存在する物事の構造と 法則を真理として探究します。 哲学は現実の中の意味を対象とし、現実世界に存在する物事の本質と 理念を真実として探究します。 その探究は、科学が理論・セオリーを方法とし、哲学は論理・ロジック の方法を用います。 「科学」・・・理論を武器として現実の中の事実を対象にし、その構造や法則 という真理を探究する。その方法は実証的。 すでに存在する事実を解明・探究する発見的な学問である。 事実には、過去と現在しかない。 未来に対応する能力はありません。 「哲学」・・・論理を武器として現実の中になる意味を対象とし、その本質と 理念という真実を探究する。その方法は論証的。 論理とは物事の解決の仕方です。 未来に対応するには理想や理念の創造が必要となる。 これを担うのが哲学である。哲学は創造的な学問である。 哲学は事実に拘束されることなく、新しい事実・新しい世界を 創造します。 哲学と科学は互いに協力し合いながら、現実から理想へという人類の 生き方に貢献する。

2007年09月20日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集【出逢い】

【出逢い】ほんとうの出逢いとは、自分を最高に輝かせてくれる人との出逢いのこと。自分も人を輝かせる人になり、人を輝かせる人と人をつなぐ人間になること。

2007年09月19日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集【本物の人間】

【本物の人間の3条件】1)不完全性の自覚からにじみ出る謙虚さを持つ2)より以上を目指して生きる3)人の役に立つ人間になるこの3つの条件は人間として決して忘れてはならないことです。これを目的にして努力することによってり、人間本物の人間としての格を持つことができるのです。大事なのは、この順序です。本物の人間的な人間にとって大事なのは、自我を捨てることではありません。自我を小我から大我に成長させていくことが、本物の人間的な人間の境涯の極め方なのです。自我や欲は、捨てる必要はありません。人間は不完全だから、あって当然、なくなることはありません。感性から湧いてくるものをいかに人間らしいものにするか、人間らしいものにするために「理性」を使うことが大切なのです。

2007年09月18日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【歴史】

【歴史を学ぶということ】・歴史を学ぶことは、人類が今日まで歴史を通して実現した能力を、 自分の中に吸収していくこと。 今日まで人類が作ってきた能力を自分の中に全て統合していくことで、 現在の社会で生きていく能力ができるのです。・歴史を学ぶ価値は、人類が積み重ねてきた能力を知り、現在を生きる力にすることです。【感性論哲学的歴史観10の原則】・歴史は風土と民族と国家と思想を変えながら進んでいく。・すべての存在は、存在する事への必然性を持って存在している。・すべての存在は、存在する事への必然性を実現しきった時、完成され衰退していく。・一度完成された形式に到達したものは、保守化して時代に取り残され衰退する。・一度歴史的依命を果たし終え、潜在的能力を出し切ったものは、 2度と歴史の主役にはなり得ない。・人類は人類としての潜在能力を実現しきった時に衰退する。・世界歴史を動かす力が2つある。それは因果律と自由律である。・時代を興す原理は、また時代を滅ぼす原理でもある。・不安を解消し安心を実現する事を目的に歴史が創られる。・時代欲求や時代感情(時代感性)が歴史の方向性を決定する。

2007年09月17日

コメント(0)

-

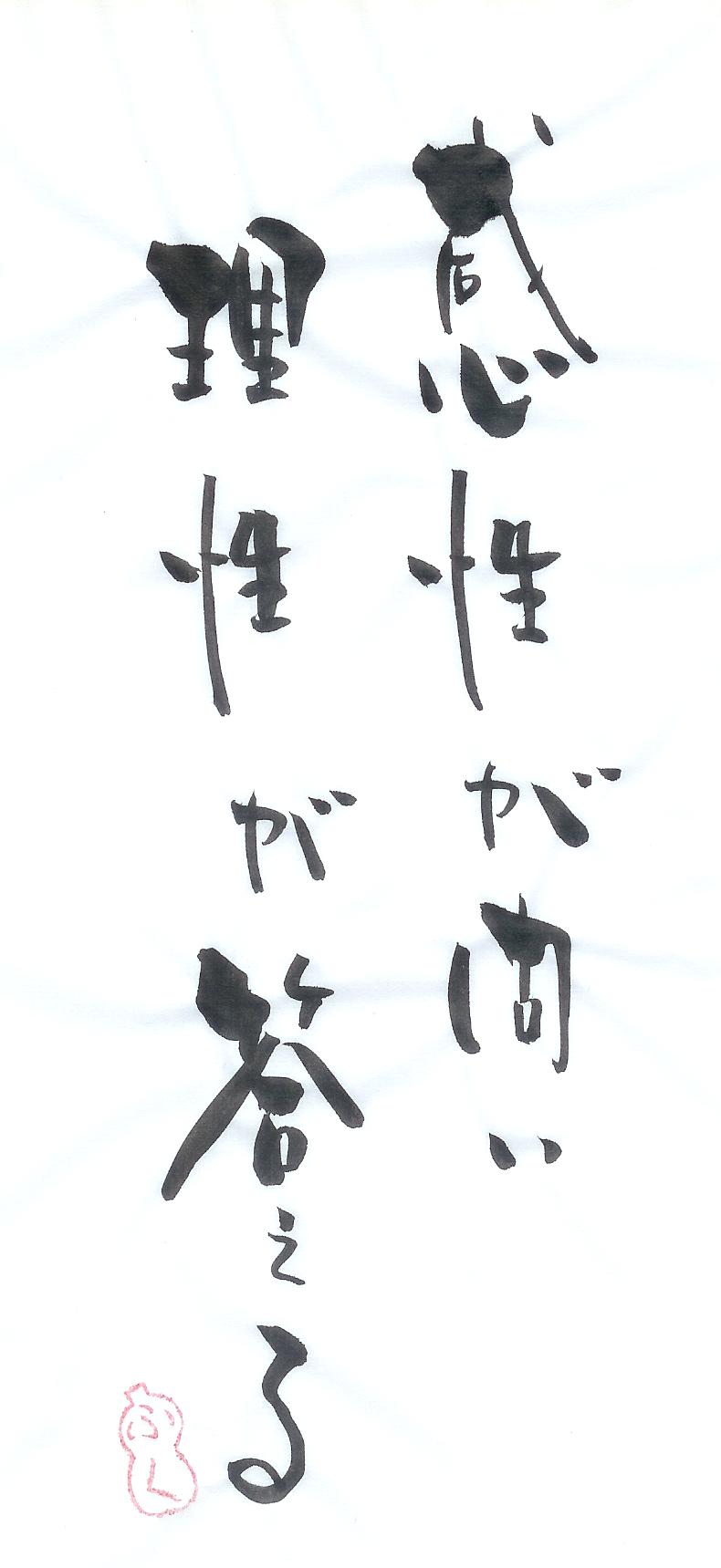

感性論哲学 基本用語集 【理性】

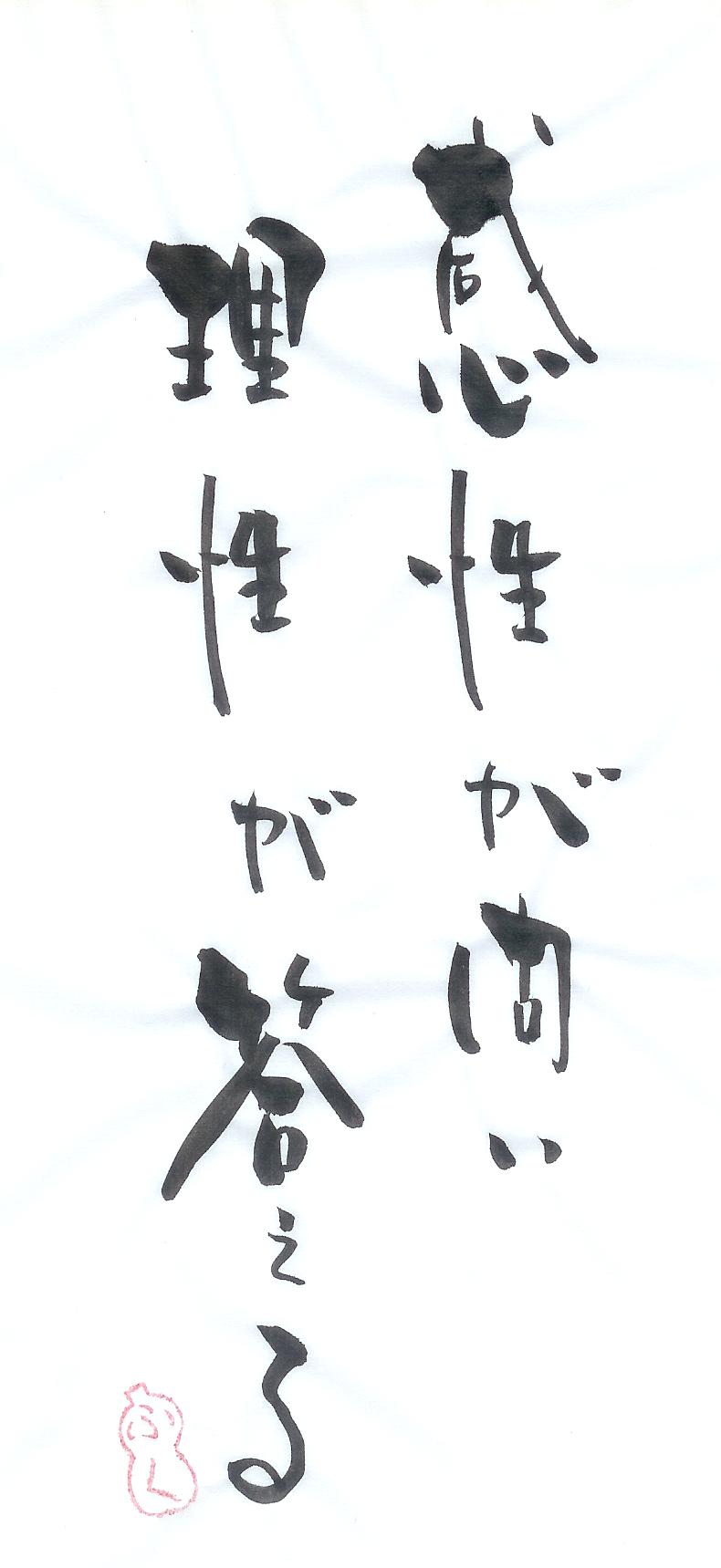

【理性】 ・人間が生まれてから後に、後天的につくっていく能力・感性が良くて、理性が悪いということではない ・感性と理性のバランスではない 感性と理性の協力関係が大切。・理性とは、自分のしたいことを人に迷惑をかけない方法で、 どうしたら実現できるだろうかということを考える手段能力・理性とは、現実に支配されず、より良いことを考える力 夢・理想を考える力。・理性は、現実ではないことを考えることができる力。 感性から湧いてきたものを、より人間らしく成長させる力。 感性だけでは野獣。 感性から湧いてきた欲求・欲望を人に迷惑をかけず、 人に役立つためにどうすればよいかを考える力。・現実に存在するものの中の変化しないものしかつかめない能力・理性によって理解され、把握されたものは固定化され変化しなくなってしまう・理性は、生きているものを殺す力・現象してきたものしかつかめない能力・合理的に考えることができる能力・合理的にしか考えることができない能力・理性能力は、言葉を覚え、言葉と言葉を結びつけていく 作業を通して出てくるもの・理性能力は、人間がつくり出した言語が持っている限界、 言語が持っている不完全性を背負っている 言語の制約の中でしか、理性は働き得ません。 言葉の限界が理性の限界。

2007年09月16日

コメント(0)

-

出会いが人生を変える

15日、思風塾全国大会が名古屋で開催された。 ご参加いただいた皆さまありがとうございました。 ご協力いただいたスタッフの皆さま お忙しい中、ほんとうにありがとうございました。 参加者700名近くに、それに50名を超えるスタッフが 参加していただいた。 知り合いに無理やりチケットを買わされたという方も おられたと思う。 人を集めることだけが目的ではない。 参加いただいた方に何を感じていただくか 何も解らず、参加いただいた方が、 4人の先生方のたった一言でも 「!」と言う言葉があったら、いいと思う。 それで、人生が変わることもある。 私自身、芳村思風先生との出会いは、 正直言って無理やりに近かった。 当時、大阪に住んでいた。 東京で、芳村思風先生の感性論哲学の 講演があるので、出てみないかと誘われたこと がキッカケだった。 大阪から東京まで? 哲学の勉強会? 芳村思風先生? 哲学がこれからの人生や仕事に役立つの? そう思った。 仕事をやめて、充電中だった。 夜眠れずに、本を読んだり、ビデオをみたりで、 5~6時の明け方に寝て、夕方起きだして コンビニへ食事を買いに行く。 そんな夜と昼が逆転の日が3ヶ月ほど続き、 ほとんど引きこもり状態で、 人に会うのも、電話に出るのも億劫だった。 そんな時、何度も何度も誘いの電話をいただき、 どうせ何もしていないし、東京へ遊びに行くか・・・ それが芳村思風先生との出会うキッカケだった。 人が、人をムリやり紹介してくれるというのも 「出会いのひとつのパターン」かもしれない。 今回もそんな方がきっとおられると思う。 そのためには、「会場まで足を運ぶ」という 行動がなければ、せっかくのキッカケも つかみ損ねてしまう。 書籍を読むことも、作者という人との出会いと 同じかもしれない。 活字を読むだけでは得られないものがある。 亡くなられている場合は、どうしようもないけど、 作者に手紙やハガキを書く、実際に会ってみることで、 人生が変わることもきっとある。 芳村思風先生の感性論哲学の勉強会は、 東京で偶数月の第1土曜に、銀座で開催しています。 次回は、10月6日 ,なんと、土橋重隆先生がゲストです。 10/6(土)土橋重隆先生(医学博士)12/1(土) 佐藤初女様(森のイスキア 主宰) 「癒しを超えて」 ●平成19年10月6日(土) 東京思風塾のご案内ライブでしか得られないものがきっとあります

2007年09月15日

コメント(2)

-

明日です!思風塾全国大会

どなたでもご参加いただけます。あしたです。筑波大学名誉教授 村上和雄先生土橋重隆先生行徳哲男先生をゲストに名古屋で開催予定です。思風塾に参加したことのない方でもご参加いただけます。~ 2007年 思風塾全国大会 名古屋大会~ 2007年は、思風塾全国大会の中でサムシンググレート・シンポジウム と同じシンポジウムを開催の予定です。●9月15日(土)思風塾全国大会in名古屋日程:2007年9月15日(土) 会場:名古屋国際会議場 白鳥ホール時間:第1部 講演会 11:00~ 村上和雄先生(筑波大学名誉教授) 12:00~ 土橋重隆先生(医学博士) 第2部 思風塾全国大会 14:00~ 芳村思風先生基調講演 体験発表他 15:30~ サムシンググレートは語るシンポジウム ・ 村上和雄先生 ・ 土橋重隆先生(医学博士) ・ 行徳哲男先生 ・ 芳村思風先生 (コーディネーター 岡部明美さん) 18:00第3部 18:30~2:00 懇親会 サイプレスガーデンホテル(JR金山駅前) コクーン ミニコンサート 参加費:1部 +2部: 当日 6,000円 1+2+3部 : 当日 12,000円 (※ 1部のみのチケットはありません。 1部と2部共通チケットです) 前売申込先:思風塾全国会 事務局 主催:思風塾全国会 http://shihoo.net/main.html <思風塾全国会 会長 藤井悦子 ご挨拶 思風塾全国会が、開催されて5年目となりました。私がガンを告知されてから、同じく5年。この5年間の感性論哲学の学びの中で、自分を通して見えてきたものは、命より大切なものの存在。いま私は感性論哲学の意味と価値をより深く感じています。今回の名古屋大会には、感性論哲学の輪が広がるよう多くの方にお集まりいただくことを心より、願っております。実行委員長 林 永芳 (株式会社浜木綿) ご挨拶この度は、第5回思風塾全国大会を名古屋で開催できますことをたいへん光栄に存じております。芳村思風先生のお膝元ということもございますし、一人でも多くの方と感性論哲学を通じて縁がつながればと考えています。多くの方のご参加を心よりお待ち申しております。●思風塾ホームページ

2007年09月14日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【欲求】

【欲求】・感性から湧き出てくるもの・欲求、欲望は、なくす必要はない。 意志の強さとは、欲求、欲望、興味、関心好奇心の強さ。 理性で考えると、意志の強さとは、我慢強いこと。 自分のしたいことをガマンして、「やらなければいけないこと」 をやること。 感性で考えると、自分のしたいことを どんな問題や苦難も乗り越えてやり遂げることが、意志の強さ。・欲求、欲望だけでは、野獣と同じ。 欲求欲望に、理性を使って、人間性を持たせなければいけない。

2007年09月13日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【問題】

【問題】・問題は、あなたを苦しめるためではなく、 成長させるためにでてくる・人間の潜在能力を引っ張り出すために出てくるもの・問題があるから、人間は成長できる。 問題がなくなったら、もうそこで止まってしまいます。・問題は感性が感じるもの。 感性の中の潜在能力が問題をつくり、問題を感じる主体者・本来、自分の命から湧いて来る問題意識というものは、 本気になって自分がなんとかしようと思ったら、 なんとかできるという問題しか出てこない。・「現実への異和感」として出てくる問題は、 自分の持っている潜在能力に対応している。・問題は、向上心のバロメーター・解決する能力のある人しか、問題に気がつかない。・問題がない道が正しい道ではありません。・問題や悩みのない人生はありません。 どの道を選んでも、問題は必ず起こってきます。 大切なのは、必ず乗り越えられると信じて、 でてきた問題から逃げないこと。・問題がないことを願ってはいけません。・決断からでてくる問題を乗り越える続ける。・問題がないのは、感じていないだけ。 苦しみ・悩みは、人生を楽しませるためにでてくるのです。

2007年09月12日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【本物の人間】

【本物の人間の3条件】1)不完全性の自覚からにじみ出る謙虚さを持つ2)より以上を目指して生きる3)人の役に立つ人間になる・この3つの条件は人間として決して忘れてはならないことです。これを目的にして努力することによってり、人間本物の人間としての格を持つことができるのです。大事なのは、この順序です。・本物の人間的な人間にとって大事なのは、自我を捨てることではありません。自我を小我から大我に成長させていくことが、本物の人間的な人間の境涯の極め方なのです。

2007年09月11日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【感性論哲学宣言】

「感性論哲学宣言」人間存在は単なる精神と肉体の結合ではなく、存在論的体系としては、感性によって根元的に結合統一され、生かされている有機体であるという新たなる人間観は、少しずつ学会にも認められつつありますが、なおかつ認識論的知識優先の理性主義の立場からは、保守的なの抵抗が根強く見られます。 しかし、感性こそ生命の本質であるという思想に立つ人間観と「感じる力」の活性化と積極的活用こそ、これからの人間の最も必要な人間性であるという、この新しく切り拓かれた人間進化の地平に間違いないと確信しております。小生はこれからも生のあらん限り感性を原理とした人間と社会のよりよい在り方を探求する活動を続けて死んでいきたいと考えております。小生の力は微力でもこの思想は、きっと将来の人類の宝となると信じております。(行徳哲男先生に送られた手紙より)

2007年09月10日

コメント(0)

-

思風塾全国大会のご案内

どなたでもご参加いただけます。今週末です。筑波大学名誉教授 村上和雄先生土橋重隆先生行徳哲男先生をゲストに名古屋で開催予定です。思風塾に参加したことのない方でもご参加いただけます。~ 2007年 思風塾全国大会 名古屋大会~ 2007年は、思風塾全国大会の中でサムシンググレート・シンポジウム と同じシンポジウムを開催の予定です。●9月15日(土)思風塾全国大会in名古屋日程:2007年9月15日(土) 会場:名古屋国際会議場 白鳥ホール時間:第1部 講演会 11:00~ 村上和雄先生(筑波大学名誉教授) 12:00~ 土橋重隆先生(医学博士) 第2部 思風塾全国大会 14:00~ 芳村思風先生基調講演 体験発表他 15:30~ サムシンググレートは語るシンポジウム ・ 村上和雄先生 ・ 土橋重隆先生(医学博士) ・ 行徳哲男先生 ・ 芳村思風先生 (コーディネーター 岡部明美さん) 18:00第3部 18:30~2:00 懇親会 サイプレスガーデンホテル(JR金山駅前) コクーン ミニコンサート 参加費:1部 +2部:前売 5,000円 / 当日 6,000円 1+2+3部:前売 10,000円 / 当日 12,000円 (※ 1部のみのチケットはありません。 1部と2部共通チケットです) 前売申込先:思風塾全国会 事務局 主催:思風塾全国会 http://shihoo.net/main.html <思風塾全国会 会長 藤井悦子 ご挨拶 思風塾全国会が、開催されて5年目となりました。私がガンを告知されてから、同じく5年。この5年間の感性論哲学の学びの中で、自分を通して見えてきたものは、命より大切なものの存在。いま私は感性論哲学の意味と価値をより深く感じています。今回の名古屋大会には、感性論哲学の輪が広がるよう多くの方にお集まりいただくことを心より、願っております。実行委員長 林 永芳 (株式会社浜木綿) ご挨拶この度は、第5回思風塾全国大会を名古屋で開催できますことをたいへん光栄に存じております。芳村思風先生のお膝元ということもございますし、一人でも多くの方と感性論哲学を通じて縁がつながればと考えています。多くの方のご参加を心よりお待ち申しております。●思風塾ホームページ

2007年09月10日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集【平和】

【平和の実現】今後、日本が欧米に変わり、世界のリーダーとなる時が来ている。今その過渡期である。日本人が、世界の平和の盟主にならなければならない。なぜなら世界で唯一原爆を体験した国民だから。「戦争は、人間の心の中で生まれるものであるから人間の心の中に平和の砦を築かなければならない。」(ユネスコ憲章前文)<3つの原則>1.理性というものは、合理的にしか考えることができない、有限で不完全な能力だということを知ること2.勝つことよりも、素晴らしいものがあり、それは力を合わせることであると知ること3.説得、妥協、媚びへつらい、逃避、戦争という5つの対立の解釈に新たな解釈を加えること。<参考>【対立】

2007年09月09日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【夫婦の愛】

【夫婦の愛の10か条】男女の愛は、「この人のためなら死ねる」という心情親子の愛は、「どんなことがあっても子供を信じぬく力」この二つの愛の交差するところが、夫婦の愛である1.家庭も人間的成長のための道場2.どうせするなら心をこめて3.共通体験、共同体験をつくっていくということ4.夫婦と言えども、元は他人ということ5.家庭というものは理屈抜きに信じ合い、許し合う場であると考えなくてはならない6.結婚という決断に人生をかける7.子供によって親の人生の幸不幸は大きく左右される8.セックスは人生の三分の一の重みを持つ重要課題9.理念への施策が心を通わせる10.人生には、失敗の人生というものはない<解説>1.家庭も人間的成長のための道場である 家庭の中で、自分を人間として磨いて成長していこうとする意識が大切。 子供が生まれて、父親母親になれる。 子供が悪いことをして、父親としての役割を学ぶ。 夫婦げんかを通して、相手の気持ちを学ぶ。2.どうせするなら心をこめて 惰性に流されないこと。3.共通体験、共同体験を積み重ねる努力 同じ体験や一緒に何かをすること。4.夫婦と言えども、元は他人 夫婦の仲にも節義、節度をわきまえた関係性であること。5.家庭とは、理屈抜きに信じ合い、許し合って生きる場である家庭は、不完全な人間が安心して帰れる場所でなければならない。 理屈で責め合えば、地獄。理屈を持ちもまない。 理屈を超えた愛を作る場である。 6.結婚という決断に人生をかける 「決」・・・多くの可能性の中からあるひとつの存在を選び取ること。 「断」・・・ひとつの道を選んだならば、同時に他の道への思いを断ち切ること。 捨てる勇気のこと。 オレ、私には、この人しかいないという気持ちが大切。7.子供の存在を強く意識すること。子はかすがい。 子供がいるから、父親母親になれる。 子供のことを思えば、問題も乗り越えられる。 親としてのあり方を自覚させてくれる。8.セックスは人生の三分の一の重みを持つ重要課題 セックスは、人生の1/3の重みを持つ課題。 仕事1/3・生活1/3・セックス1/3 セックスとは、単なる性交渉ではなく、男女のふれあい・命のふれあいのこと 抱きしめることの大切。相手の欲求を満たす努力が必要。9.理念への問いをお互いに持つ 理念とは、夫・妻とは、いかにあるべきか? 父親・母親とは、いかにあるべきか? 真剣に人生を歩き始めた時、命のそこから湧いてくる問いを 問い続けること。 10.人生には、失敗の人生はない 人生は、体験の連続。体験とは、真実を語る力。 体験は、やった人間しかわからないものを教えてくれる。 体験には、マイナスがない。 体験の数だけ、幅ができる。 体験の数だけ、重みができる。 体験の数だけ、厚みができる。 体験こそ人生の宝である。●最高の愛の形とは 父性愛 母性愛 男性は、父性を極める。 女性は母性を極める。 男は、万物の父となれ。 女は、万物の母となれ。

2007年09月08日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【決断】

【決断】決断とは、捨てる勇気決めるだけでは、ダメ。選び取らなかったすべてのものを断ち切ること。人間は、不完全。どの道を選んでも問題は出てくる。大切なことは、選んだ道に出てくる問題を乗り続けること。「決」・・・多くの可能性の中からあるひとつの存在を選び取ること。「断」・・・ひとつの道を選んだならば、同時に他の道への思いを断ち切ること。 捨てる勇気のこと。

2007年09月07日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 <対立を乗り越える>

<対立を乗り越える実力>&<人格の広さ>【器】どんな人のことでも誤解することなく理解する能力と人間性【度量】相手を説得するのではなく、また相手に同意させるのでもなく、相手の考えを尊重しながら、自分の考えを誤解させることなく伝える力【包容力】自分の考えはきちんと持ち、相手の考えを包み込んで、取り込んで、自分お考えを成長させる力【統率力】多くの人の上に立って、全体をまとめ、指導し、自分についてこさせる力※参考【内的人間力】知力・体力・体力【外的人間力】政治力・教育力・軍事力(危機対応能力)・経済力・文化力【教育】わからない子どもを解るようにすることできない子どもをできるようにすること【教育力】自分の話し方・説明のしかたで伝わらないのは自分の話し方・説明のしかたが悪いということ【説得の論理】自分の考えに同意させようとすること。背景には理性がある。相手の考えが、間違っている、変えてやろうとするから、対立が起きる。【納得の論理】人間の本質は心(感性)相手の考えを否定しない自分の心を使って話す。自分のことをわかってもらいたいという願いと祈りを込めて話す相手の心に向かって話す解ってもらえるように話す言葉以外の目つき・表情・態度が大切

2007年09月06日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【発展的解消の論理】

【発展的解消の論理】・対立を乗り越えるための新しい理永の使い方本当に対立を乗り越えるためには、相手の考え方を参考にしながら、自分の考え方を発展させ、相手の考え方を自分の考え方の一部分に取り入れて、呑み込んでしまうのです。すると、その発展した考え方の中に相手の考え方が呑み込まれているから、相手を包容するという関係が生まれます。 大事なことは、自分が成長すること。そういう理性の使い方を「発展的解消の論理」と言います。【敵対心を除去するための心構え】1.人間は誰でも愛されたい、認めてもらいたいと思っている。 2.自分と違うものを持っている人や考え方を認める・興味・関心・好奇心を持つ3.相手のことを理解し、許し、許容する人間性を自分が持つことをめざす。相手の考え方から学ぶため、一旦すべてを受け入れる。相手の話を肯定的に聞く。受け入れても、取り入れる必要はない。すべてを取り入れると、自分の考えではなくなってします。少し取り入れ、自分の考え方を成長させる。それが「個性の時代」で大切なこと。10月6日(土)13:00~東京思風塾今回のゲストは、土橋重隆先生テーマは、「心と病気の関係」(仮)対談は、18:00~20:00対談のみの参加は、3000円です土橋先生は、9月15日の名古屋での思風塾全国大会でも講演をいただく予定です。●9月15日(土)思風塾全国大会in名古屋思風塾会員以外の方も参加できます。ゲスト:村上和雄先生(筑波大学名誉教授) 行徳哲男先生(日本BE研究所) 土橋重隆先生(医学博士)コーディネーター:岡部明美さん ●思風塾ホームページ

2007年09月05日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【教育】

【教育論】 教育の目的は、人間らしい心を持った人間を作ること。 人間らしい心を持った人間とは、次の3つの条件を満たす人間である。 1.不完全性の自覚からにじみ出る謙虚さを持っているか。 2.より以上をめざして生きるという人間としての成長意欲を持っているか。 3.人の役に立つことを喜びとする感性を持っているか。 【教育の方法】 感性を人間化させるための手段能力として理性を使うこと。 教育の理念は、育てる為に、教えるということである。 教が、育を超えてはならない。 人間らしい心を作る最も本質的なものは、 意味や価値を感じる感性である。【教育論概論】(目次のみ) 1.教育の目的と方法と理念 2.動植物からも学ぶ必要がある 3.教育の領域 4.教えることは教えること 5.教育とは、「やったぁ!」という感動を味あわせること 6.知育・徳育・体育という3つの観点から考える 7.人間らしい心を創る最も本質的なものは、価値を感じる感性である。 8.理性という能力を、関心や欲求を呼び覚ますために使って教育する。 9.子供を育てる自信がもてない状況 10.価値への感覚が、人生とどう関係しているかを教えること。 11.教育力を取り戻す。 12.教が育を超えてはならない。 13.自分がその頃どうであったかという事を思い出しながら教育する。 14.子供は空なる気を吸って育つ。 15.親や教師や教育する側の生きる姿勢。 16.自分が引き受けて立つ。 17.勝つことよりも、もっと大切なことは、力を合わせることである。 18.対立して自己を主張することは、無能な個性の証明である。 19.人間性の豊かさとは何か。 20.人間は、誰でも見たがり屋で、聞きたがり屋で、触りたがり屋である。 21.いい感じか、悪い感じかということが、人間的総合判断である。 22.創造力・時流独創の精神を創るには。 23.悔いのない人生とは。 24.生きがいと人生の目的とは。 25.宇宙の摂理と人生について。 東京思風塾の5時間の講義を1冊にまとめたものです。1,050円+送料今回のゲストは、土橋重隆先生テーマは、「心と病気の関係」(仮)対談は、18:00~20:00対談のみの参加は、3000円です土橋先生は、9月15日の名古屋での思風塾全国大会でも講演をいただく予定です。●9月15日(土)思風塾全国大会in名古屋思風塾会員以外の方も参加できます。ゲスト:村上和雄先生(筑波大学名誉教授) 行徳哲男先生(日本BE研究所) 土橋重隆先生(医学博士)コーディネーター:岡部明美さん ●思風塾ホームページ

2007年09月04日

コメント(0)

-

人格論 2

人格論 2☆人生における3つ問い1.どんな人間になりたいのか ⇒ いかに成る(なる)べきか =考え方・信条2.どんなことをやりたいのか ⇒ いかに為す(なす)べきか =仕事3.どんな生活をしたいのか ⇒ いかに在る(ある)べきか =生きかたそれぞれの問いの前に「経営者として」「父親・母親として」と入れて考える。 □人格の3つの条件とは☆人間として本物になるための3つの問い1.不完全性の自覚からにじみでる謙虚さを持っているか2.より以上をめざして生きているか3.人の役に立つ人間になっているか 1.不完全性の自覚からにじみでる謙虚さを持っているか ・不完全性の自覚とはなにか 「人間は神でもなく、動物でもない」 神は完全・絶対的 完全になろうとしてもなれない(人間は神ではないから) 動物は不完全性を理解していない「不完全な人間と」して人間らしく誇りを持って生きる時代 ・「神」は存在するのか? →感性論哲学では、「神」という言葉が存在することは認める。 「神」が存在するかどうかは問題にはしない。 宗教は、「神は存在する」という前提から始まる。 しかし聖書も「はじめにことばありき」から始まる。 「目に見えるものの背後に、目に見えないものが存在する」ことを確信することから 「目に見えないものを大切にする心」が生まれた。 ⇒謙虚さがにじみ出てこそ初めて本物になれる。※謙虚さを持つためには1.人間は長所半分・短所半分と自覚する短所は「活人力」になる。長所で、だまって人を助ける。自分にも短所があることを自覚することで謙虚さを持てる短所がなくなると人間でなくなる。なくなることはない。短所があるから謙虚さが生まれる短所を出ないように意識することが人間性を高める 2.謙虚な理性を作る理性は合理的に考えるすばらしい能力であるが、合理的にしか考えられない有限・不完全な能力である。理性は正しい判断はできるが、完全ではない。理性を「よりよい」ことを考えるために使う夢・理想を作り出す力。謙虚だけではだめ。それを裏付ける自信を持つ。自信だけでは傲慢。 2.より以上をめざして生きているか命から湧いてくる問題意識をもち「より以上」を求めて生きること成長意欲をもつ☆「より以上を求めていきる」ことで人間は成長する人間は完全にはならない→完全になることを求めてはいけない→完全にはならないことを自覚し、「より以上」を求める生きること大切☆ 「より以上」を求めて生きるための原動力は「欲」欲をもってはいけないというのは宗教の世界。人間には肉体がある。欲がなければ死んでしまう。煩悩を活かしきって生きる。☆ より以上を求めて生きるには「よりよく」をめざす理想がなければならない理想を頭で考えてはいけない。欲求としての理想を持たなければいけない。頭で考えた理想は命を苦しめる。欲求として出てきた理想こそが命を喜ばせる。☆ 理想をもって生きるには、自分の身に降りかかってくる問題、悩みが必要 3.人の役に立つ人間になっているか人の役立つことを喜びとする感性をもつこと=愛☆ 人のために尽くして喜ばれることに喜びを感じる愛は誰にでも宿っている社会的存在としての人間には、人の役に立てることを喜びと感じる感性が必要。☆ 人間は社会的な存在。「自分の価値は他人が決定する」という原則。社会の原則は自分の価値は他人が決めるということ。自分がどれだけ凄いかを語ってみても自己満足。他人から評価されてなければ意味がない⇒社会の中で本物というためには人の役に立てることを喜びとする感性を成長させなければならない ●人の役に立つ人間になる●人に必要とされる人間になる 職業とは、その職業に従事した人間を、人に喜んでもらえるような仕事の仕方が できる人間性と能力を持った本物の人間にそだてあげるもの。 プロとは、お客さまにも、一緒に仕事をする仲間にも喜んでもらえるような 能力と人間性を持っている人のこと。 プロとして、「さすが」といわれるような仕事の仕方ができ、職業を通して、 人間と社会の実態のおそろしさやすばらしさを命の痛みを伴った体験をして、 人間性と能力を成長させる。 相手が喜んでくれるまで、結果を出すまでやり続けるのがプロ。 結果を出して初めてプロと言える。 ほんとうの出逢いとは、自分を最高に輝かせてくれる人との出逢いのこと。自分も人を輝かせる人になり、人を輝かせる人と人をつなぐ人間になること。

2007年09月03日

コメント(0)

-

感性論哲学 基本用語集 【人生哲学】

人生哲学の基本原理人生は、意志と愛のドラマである。人間は皆、愛ゆえに生き、愛のために死ぬのである。意志ゆえに生き、意志のために死ぬのである。意志と愛の結合が、人間であり、人生である。愛の世界は、親子の愛を縦軸とし、男女の愛を横軸として、その骨格が形成されている。意志の世界は、自我(人類の意志)を縦軸として、職業(社会的使命)を横軸として、その骨格は成り立っている。この意志と愛を共に実現する事が、人生の目的である。そして、人間生命の本質である意志と愛を努力して実現せんとするところに、生き甲斐もまた、生まれるのである。

2007年09月02日

コメント(0)

-

人格論1

「人格論」1『人間にとって本物とは何か』 「人間は人格を持って生まれてくるのではない。人間は生まれた後に努力して人間としての格を獲得して人間になるのである。人格の柱は理性ではない。頭のよい人間が人格者であるとは限らないからである。人格の柱は、人間の存在的本質である感性である。人格となった人間性は作為的ではなく、命の底から自然にあふれ出て、感性的に表現されるものである。」 □人間を本物とニセモノに区別しなければならない学問的根拠とはなにか1. 人間らしい心をもって生きるため●哲学的には「形は内容の表現」。人類には共通の命の「形」がある→この「形」は母なる宇宙から頂いたもの。 命は、自らの力で作ったものではない。母なる宇宙からいただいたもの。そこにこめられた母なる宇宙の思いに従って生きること=人間らしい心を持って生きること=人間らしい人間としての生きかたは何なのかを知ること→それには「本物の人間とはなにか」を知る必要がある 顔の形は遺伝によって決まる。遺伝子とは、能力が物質化したもの。顔が違うということは、他の誰とも違う能力を潜在的に備えていることをあらわす。「私は、他の人とは違う何かができる価値がある」その価値を活かして生きることが、「私」として本物を生きる道である。 2.人間は「人間である」のではなく「人間になる」存在だから●狼に育てられた人間の子供は生涯人間性をもつことはできない→人間の社会の中で人間として育てられなければ人間にはならない→人間に育てるためには、教える側がまず「本物の人間とはなにか」を知らなければいけない 3.人間は「格」を獲得して人間になることができるから●人間は生まれてからのちに人間の「格」を獲得して人間になる→人間の「格」とは何か知らなければならない□人間として本物とは何か人間固有の「形」にふさわしい内容をもつこと。「格」を獲得すること。●母なる宇宙の思いを知る努力をし、自覚をし、その思いに応えようと生きることそういう意識を持っていない人間はまだ偽物●人間が生まれてくるのは「歴史を作るため」。歴史を作るために生まれてきたのだと信じて生きること。 □本物の人間になるためにはどうすればよいのか?1.「人間にとって本物とは何なのか」という「問い」を持って生きていく ●問い続けること。 問い続けるから人間は成長する ☆人間存在における3つの問い1.人間として本物とはなにか2.人間であるとはどうあることか3.人間になるとはどうなることか 答=有形の知・有限の知 問=無形の知・無限の知 2.問いに対する答は持つこと。答に縛られず、更なる答を求めて問い続けること●今この時代を生きる人間としてどういう実質・本質を持てばよいのか?→人間は不完全だという「不完全性の自覚」不完全だから、完璧な答えはない。問いを忘れると傲慢になる。 ●感性が問い、理性で答えを出す 理性が出した答えに縛られないこと。縛られると対立が生まれる。

2007年09月01日

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 「グエー死んだンゴ」がんで早逝の元…

- (2025-11-20 19:23:55)

-

-

-

- 株式投資日記

- 日本株資産が減少中だ。一番理解して…

- (2025-11-20 18:01:52)

-