全150件 (150件中 1-50件目)

-

訪問していただいた皆様、ありがとうございました

夜空のブログにおいでいただき、ありがとうございます。天体写真を中心に、記事をアップして参りましたが、最近では、月に1回の更新もない程度になっておりまして、お詫び申し上げます。ブログネタが少ないことに加え、最近では、自分のブログのチェックさえもすることが少なくなってきました。このようなことから、当ブログについては、5月末をもちまして勝手ながら、閉鎖したく存じます。いつも、書き込みしていただいたmartind35さんやgingaさん、ありがとうございました。今後は、「お気軽観望のページです」のホームページ(http://www.oct-net.ne.jp/~siwa32/)の方を充実していきたいと考えておりますので、皆様お気軽にお立ち寄りください。それでは、長い間ありがとうございました。

2009.05.31

-

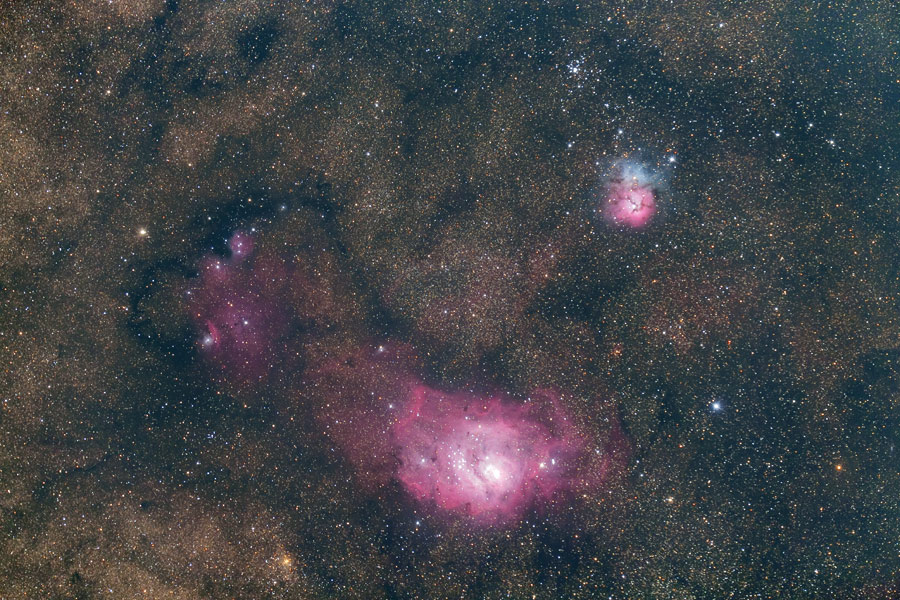

薄明前に撮った干潟星雲、三裂星雲

4月29日の朝4時からの露出、8分を2枚撮ったところで、3枚目は撮った画像を見ると青くカブってしまっていました。4時半には次第に周りも明るくなったので、機材を撤収しました。干潟星雲の撮影にかかった頃はもう既に南中を過ぎていましたが、この機会を逃すと梅雨に入って、この先また撮影できるのがいつになるか分からないので、とりあえず撮れる枚数だけ撮ろうとして撮影したものです。結果は2枚ともガイド、ピントもそこそこで2枚コンポジットしました。右側に少し薄明時の青い色が出ていますが、あまり目立たないので、そのままにしてあります。【撮影データ】ε-180ED+カメラ機種名 Canon EOS 5D Mark 22009/04/29 3:59:55ISO感度 400 8分×2コマコンポジット画像サイズ 3861x2574を900×600にリサイズ画質(圧縮率) sRAW1→tiff→jpeg赤道儀 EM200Temma2Jr ガイド Atik16-IC+FL80S+MaxImDL

2009.05.05

-

再画像処理してみました

先日アップした画像を少し修正してみました。大きな変更点は、彩度を落としてみたこと。フォトショップでそこそこ丁度良いなと思っていても、ブログにアップしてエクスプローラーで見てみると、彩度が上がってぎんぎんになるためです。もう一つは、画像処理方法を少し変えてみました。よっちゃんさんの星マスクを試してみました。今までは、星雲を強調するには、全体のレベルを上げてコントラストを強調し、星雲が目立ってきたところで、星雲部分だけを色域指定して強調後、バックグラウンドを整えるというようなことをしていました。一方、星マスクでは、星と星雲を分離して、星だけの処理、あるいは星を除いた部分の処理と、少し手法が違っています。結果は、当然星マスクに軍配は上がります。画像処理技術が一歩前進した感動を覚えます。メジャーな対象ですが、天文ガイドに初投稿してみることにしました。

2009.05.04

-

はくちょう座のサドルから三日月星雲付近

はくちょう座のサドル周辺の散光星雲とその近くにある三日月星雲(クレセント星雲)です。EOS-5D Mark2での撮影でしたが、画像処理でフラット補正がなかなか上手くいかず、3度目のフラット補正で何とかまともな下地処理が出来ました。フラット補正や星雲の色の出し具合など苦労した割には、平凡な写真になった感じです。構図が中途半端だからでしょう。モザイクで2枚撮りした方が構図がまとまるかと思いますが、お気軽撮影をモットーとする私にとっては、モザイク撮影は気合いを入れないと踏み切れません。【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS 5D Mk2 2009/04/29 2:34 ISO400 8分×8コマコンポジットEM200Temma2Jr + Atik-16IC + FL80S,MaxImDLでガイド竹田市直入町にて

2009.04.29

-

おおぐま座、北極星、そして光害

4月26日に強風の中、望遠鏡ではガイドエラーが出ると思い、カメラレンズで撮った星景写真です。EOS-5D Mark2+シグマ20mmF1.8→F4 ISO800 2分1コマ ケンコーフィルター有りです。ノートリミングです。北斗七星から北極星を探すときの説明のような写真になりましたが、北東からの光害がこんなにひどいとは思っていませんでした。丁度北に低く雲があったので、光害が増幅された格好になりました。撮影時刻が22時頃だったので、まだ大分市からの町の光も衰えを見せていないようでした。

2009.04.27

-

アンタレスの西

アンタレスの西を撮ってみましたが、500mm望遠鏡とフルサイズデジカメでは少々構図が窮屈な感じです。やはり、上下2枚のモザイクが必要に感じました。アンタレス周辺のもわっとした星雲もあった方が良い感じがします。昨晩は、撮影現地では強風のため、カメラレンズだけの星景写真のみにしようかと思っていましたが、23時頃に風が穏やかになったので、εを車から出してセッティングしました。しかし、風が弱まったのは束の間で、セッティングが終わった頃またもや強風に襲われました。ガイドが荒れて、何とか星の形が丸いものは3枚しか撮れませんでしたが、せっかくなので画像処理まで終えました。星像が少し大きくなってしまいましたが、次回またリベンジしたい対象です。【撮影データ】タカハシεー180ED EOS-5D Mark22009/4/26 0:49 ISO400 8分×3コマEM200Temma2Jr赤道儀 Atik-16IC+FL80S+MaxImDLにてガイド竹田市直入町にて

2009.04.26

-

シーガル星雲

シーガル星雲 (IC2177)【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS 5D Mark2 2009/03/20 21:01 ISO感度400 8分×4コマ 画像サイズ2784x1856(sRAW2)をリサイズ EM200Temma2Jr Atik-16IC FL80S(ガイド鏡)EOS-5D Mark2の5百万画素でどの程度の写りになるかお試し撮影です。結果は良好ですが、トリミングをするとなるとちょっと厳しい場面があるかもしれません。A4程度の大きさに印刷するのであれば、1000万画素は欲しいところかもしれません。もちろんネットで公開する程度なら、トリミングに対しても十分対応出来るのではないかと思います。ちなみに、フラット補正、コンポジット前の画像です。

2009.03.27

-

バラ星雲

【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS 5D Mark2 2009/03/20 19:48 ISO感度400 8分×2画像サイズ3861x2574(sRAW1)をリサイズ トリミングなし赤道儀EM200Temma2Jr Atikー16IC FL80S MaxImDLにてガイド少し季節が遅くなったバラ星雲です。EOS-5D Mark2のお試し撮影のため、明るめの星雲を撮影してみました。ISO400で8分の露出でしたが、フォトショップで何とか画像処理出来る範囲に写ってくれました。やや暗めの星雲では、ISO400では、10分必要かもしれません。8分で4枚撮影するはずでしたが、EOS Utilityでセットしておいたものが途中で止まっていて、2枚しか撮れませんでした。取り直せば良かったのですが、他にも撮る予定だったので、2枚で終わりにしました。ISO800でも撮影してみましたが、8分ではややカブリ気味でした。薄雲があったためかもしれません。ISO400でそこそこ画像処理が出来ることが分かり、これから夏場に向けてノイズの増える季節になるので、ISO400が常用感度になりそうです。

2009.03.22

-

改造EOS-5D Mark2で花の写真

赤外カットフィルターを換装したEOS-5D Mark2で普通の写真がどれだけ撮れるか試してみました。特に撮影してみるものがなかったので、うちの庭に咲いていた花を撮ってみました。撮影にあたっては、オートホワイトバランスが使えないので、マニュアルでホワイトバランスを合わせて、ISO200、露出・絞りはプログラムで自動にしました。レンズはSIGMAのMACRO150mmF2.8です。これまで焦点距離が少し長めに感じていた150mmでしたが、フルサイズになった分、程よい焦点距離になりました。撮影結果は、上の写真をご覧のとおり、光源が一定の所で、ホワイトバランスさえ合わせておけば、大体使えます。天体を撮影するときにも、自分で撮影した天体写真のデータでホワイトバランスを合わせておけば、あとのホワイトバランス合わせの画像処理が少しは楽になります。

2009.03.21

-

かみのけ座M98~M100周辺

2月21日にルーリン彗星を撮る前に撮影していたかみのけ座の銀河周辺の画像処理が何とか出来ました。【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS 5D Mark2改造 2009/02/21 23:05ISO感度 800 12分 撮影画像サイズ 3861x2574(sRAW1)トリミングはありません。竹田市直入町にて左斜め上の銀河がM100、中央右の細長い銀河がM98,中央付近の明るい銀河がM99です。私の画像処理でネックになっていたのが、EOS-5D Mark2のRAWファイルが、フォトショップCS3で読み込めないということでした。それで、CS4では、64ビットに対応したり、便利なツールも増えていたので、CS4でのCAMERA RAWを使いたいが為にフォトショップCS4を購入しました。早速現在のパソコン(AMD Duron 1.2GHz(古い!))にインストールして、CamraRawで現像してホワイトバランスを整え、ステライメージでフラット補正してみました。私は、フラットフレームを撮影するのに、自宅でELパネルを使って撮影することにしています。(薄明時にフラット撮ると良いようですが、薄明のタイミングがつかめないのでELパネルを鏡筒の先に当てて撮影しています。)こちらが、撮影したての画像です。ホワイトバランスがとれてなくて、赤カブリ気味です。撮影当日は黄砂のせいか、ISO800 12分露出では、カブリ気味です。ε-180EDとフルサイズデジカメでは、周辺減光とミラーボックスのケラレが顕著です。下が、フラット補正のためのフラットフレームです。ISO200で90分の1秒で撮影したやはり1枚物です。何枚か撮影してコンポジットした上で、ぼかしを入れると良いようですが、今回はフラット補正が上手くいくかのテストの目的が大きかったので、手間を省いて、1枚物のフラットフレームとしました。ステライメージを使ったフラット補正を行っていますが、フラットフレームについては、ホワイトバランスさえ合っていればよいかと思っていましたが、明るさも補正結果に影響が出るようでした。今回のフラット補正は、まだ補正としては十分ではなく、色むらが見られます。フラットフレームをコンポジットするなどすれば何とかなるでしょうか?EOS-5D Mark2になって、ピント合わせはライブビューのおかげて、大変楽になりましたが、フルサイズということで、画像処理が思った以上に大変になりました。

2009.03.14

-

2月21日23時のルーリン彗星

ルーリン彗星【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS 5D Mark 2改造2009/02/21 23:47 120秒 ISO1600タカハシEM200赤道儀ノータッチガイド70%程度にトリミング竹田市直入町にて2月20日の夜に引き続いて、天気が良かったので、撮影に出掛けてきました。日頃の撮影とは違って、彗星目当てだったので、現地には21時前につき、1時間ほどでセッティングを完了し、彗星の光度が高くなるのを、他の天体を撮影をしながら待ちました。20日の夜は、風があった上に、薄雲のでて、撮影日よりとは言えない悪条件でしたが、21日の夜は、風もほとんどなく、黄砂が少しあった意外は好条件でした。今回は、最近購入したEOS-5D Mark2での撮影で、RAWファイルで10枚撮影しました。しかし、私の使っている、フォトショップCS3は、5DM2のRAWファイルには対応していないため、1枚を画像処理したのみで、あとの処理は、フォトショップCS4を購入してから行うことにしました。(Adobeに問い合わせたところ、何とフォトショップCS4を購入して下さいとの回答でした。(T_T) )

2009.02.22

-

自宅からルーリン彗星見えました

今回は写真はありません。今朝4時半に起きて、自宅前からルーリン彗星がどの程度見えるか調べてみました。使用した機材は、ミヤウチ5×32双眼鏡とシュワルツ15cm双眼望遠鏡です。今朝5時には、ルーリン彗星は、てんびん座α星のすぐ北西に見えました。ただ、見え方は、淡い球状星団と言ったところで、さそり座のM80の方が見やすく、同じさそり座のM4とどっこいどっこいといった感じの見え方です。大きさもM4程度でした。5×32の双眼鏡では、残念ながら、自宅からは見ることが出来ず、やはりもっと星のよく見える場所でなければ無理のようです。今回の導入は、てんびん座のα星の近くだったので、α星を導入して付近を双眼望遠鏡で捜索して導入しました。ファインダーではルーリン彗星を見ることは出来ませんでした。これからあとひと月ぐらいでどれほど明るくなるかは分かりませんが、もう少し明るくなってくれると見栄えが良くなると思います。

2009.02.07

-

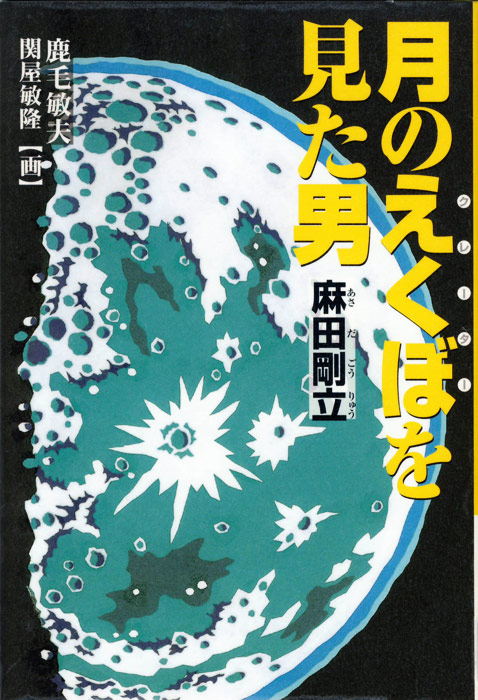

麻田剛立の本

くもん出版から、タイトルが「月のえくぼ(クレーター)を見た男」(鹿毛敏夫 著)という本が出版されていました。内容は、麻田剛立の伝記で、子供向けにやさしく書かれています。連休中、風邪気味だったので、こたつに入ってこの本を読みました。麻田剛立は日本最古の月面観測図として、月のクレーターのスケッチを描いています。月のクレーターの名前に、クレーター・アサダというのがありますが、これは麻田剛立のアサダから付けられた名前とのことです。今なら、天文の観測機器はアマチュア用から学術用まで幅広くありますが、江戸時代に観測機器も少なく、天文学の書物も手に入りにくい時代に、よくぞ正確に日食などの予報を出すことが出来るものだと関心します。最近のわたしの天文活動は、専ら天体写真あるいは、二重星を眺めるといった、単発的なものですが、これからは何か継続的な観測が出来ると良いなと思います。

2009.01.12

-

自宅からの馬頭星雲

機材の調整を兼ねて、自宅前からオリオン座の馬頭星雲付近を撮影してみました。馬頭星雲は中央の明るい星の左下にかすかに写っています。燃える木は意外と良く写っています。機材は、タカハシε180ED+スターライトエクスプレスSXVF-H16で、上の写真は、冷却CCDで5分1枚のL画像ノーダーク、ノーフラットの1枚もので、撮影したままの画像です。フラット補正していないので周辺減光が目立ちます。ちなみにRGBは2×2のビニングで撮影してみたのですが、あまりにノイズがひどく画像処理する気になりません。この冷却CCDはビニングなしではノイズの少ない画像を取得出来ますが、ビニングするととたんに規則的な縦縞が沢山出てきて、今のところ画像処理をどうして良いのか分かりません。当分、ビニングなしで使っていくしかなさそうです。こんな感じで撮影しています。フィルターホール、冷却CCDともにねじ込み式の取付としたのですが、今のところ、片ボケが出ています。望遠鏡側の問題か、取付部分の問題か分かっていません。ところで、ガイド用のCCDが三脚と干渉していた問題については、未だ解決出来ていません。天頂プリズムを入れると干渉しないで済むかなと思っていたのですが、今度は光路長を食い過ぎてピントが出ません。長時間露出中に車の中で寝ている私にとっては、この干渉問題は是非とも解決したい問題です。ここで、現在抱えている問題点を整理しました。1.自動導入用に使っているSuperStar4が自動導入中にタカハシの赤道儀Temma2Jrとの通信が途絶えてしまうこと。2.ガイド用のCCDが三脚と干渉すること。3.冷却CCDの撮影画像に片ボケがあること。一度デジ一眼で撮影してみて、片ボケが出るか比べてみて、やはり片ボケが出るようなら望遠鏡を疑ってみて、そうでなければ、冷却CCD側の調整が必要です。4.ちょうどよいフラットフレームが取得出来ていないこと。現地でフラットを撮影する余裕がないので、自宅で撮影しようと思っていますが、まだ上手くいっていません。5.LRGB合成までの画像処理がまだ体得出来ていないこと。望遠鏡などで覗いた天体を写真に撮ろうと始めた天体写真ですが、なかなか深みにはまって撮影を楽しむまでになりません。少し後戻りして、デジタル一眼で気楽に撮影しながら、上記の問題を解決していく方が良いのかもしれません。

2009.01.04

-

最近の撮影機材など

今朝、3時半頃起きてみたら何と空は快晴で、南天にはしし座と土星がよく見えました。冷却CCDの撮影の練習のため機材を自宅前の道路に出してみることにしました。今朝は、空の透明度がよく、北極星が肉眼で見えました。いつもは双眼鏡を片手に北極星を探すのですが、手間が省けました。極軸望遠鏡を通してみる北極星もいつもより明るめに見えます。9月から、SuperStar4の自動導入の調子が悪く、途中ですぐに赤道儀EM200との通信が途絶えてしまいます。メーカーに赤道儀を送ってみてもらいましたが、故障ではないとのこと。パソコン側に問題がありそうです。(パソコンを換えてみましたが、やはり同じ症状が出ます。)導入自体は、パソコンを使った手動導入が何とか出来ます。(導入時間はかかりますが、、、)SperStar4を使った自動導入をするときに、まず始めに鏡筒を西ポジションに動かすのですが、そのあと赤道儀のモータードライブを使って基準となる星をファインダーを使って導入します。今日はしし座のM65付近を撮影してみようと思っていたので、しし座の明るい星を導入しようとしたのですが、ここで問題がまた出てきました。ガイド用のCCDが三脚と干渉することが分かりました。今年の春から今のガイド用のCCDを使ってきたので、問題発覚まで何と時間がかかったことでしょうか。(すぐに分かるはずなのに、、)問題を解決するためには、三脚をピラーにするか、ガイドスコープをもっと焦点距離の短いものするかです。ピラーは重くて値段も高いし、かといって適当なガイド鏡は何が良いのでしょうか。(今のガイドスコープに使っているFL80sはドローチューブにガタが少なく、気に入っています。8cmクラスであれば、F6かF5あたりのガイドスコープだといいでしょうねぇ。)もう一つの解決策は、東ポジションで南天を狙えば干渉なしで撮影出来ます。(この場合には、自動導入の時に西ポジションにならないようにしなければならないので、また、一つ問題がありそうです。問題ばかりで、いっこうに良い写真が撮れないこの頃ですが、ひとつ改善がありました。上の写真を見てもお気づきかと思いますが、ウエイトの数を減らすことが出来ました。これまでは、5kg×3個のウエイトを付けていましたが、ウエイトシャフト延長棒を使うことで、5kg+2.8kg+α(木工用クランプの小さいものを付けています)のウエイトで済むようになりました。フルーツ&スカイさんのブログに延長棒の記事が掲載されていたことから、前々から気になっていた延長棒を趣味人で購入しました。15cmほどの延長棒ですが、効果大です。こちらはウエイトを取った状態で少し延長棒のネジを緩めて分かりやすくしたところです。もう一つ改善があります。これまで、お金をケチって取り付けていなかったファインダーの台座にタカハシのFQR-1Wを取り付けました。ワンタッチで、ファインダーの位置の再現性があります。早く取り付ければ良かったと後悔しています。あとは、パソコンと赤道儀の電源を一つのバッテリーからとっていたものを独立の電源にしました。自動導入がスムーズに行けばと思って付けてみた電源ですが、効果の程は分かりません。精神衛生上良くなったかなといったところです。最後にもう一つ大きな問題を発見してしまいました。冷却CCDのRGBを2×2のビニングで撮影しようとしたのですが、撮影した画像に沢山の縦縞があり、ダーク補正するにしても多すぎるノイズです。ビニングなしではほとんど出てこない縦縞が、ビニングすると盛大に出てきます。これははずれの冷却CCDでしょうか、、、デジタル一眼のお手軽さが冷却CCDに欲しいですね。

2008.12.30

-

久々の撮影だったが、、

とも座のNGC2451と2477竹田市直入町にて【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/11/30 3:09 8分 ISO感度 800赤道儀EM200撮影時、強風のため、6コマ撮影したうちの一コマだけが何とかまともだったので、アップしました。時折現れる薄雲や低空のモヤのため、バックグランドはやや荒れ気味です。もう少し枚数が稼げたならばなめらかになっていたかもしれません。今日の撮影は8月に撮影して以来の撮影で、8月以後は、EM200とSupeStar4との通信がおかしくなり、しばらく撮影に出掛けられない状態でした。自動導入に一度慣れてしまうともう手動での導入には戻る気がしません。大抵の撮影対象はファインダーでは確認しにくく、目盛環も天体の赤経赤緯など星図で確認する必要があります。始めのセッティングには少々時間はかかりますが、マウス一つでドンドン導入出来るとホントに有り難く思えます。こんな有り難い自動導入が、2ヶ月ほど前、天体導入中に突然出来なくなりました。早速購入先に赤道儀を送って診てもらいましたが、異常なしで帰ってきました。しかし、やはり異常はあり、パソコンを換え、またバッテリーも新調しましたが、導入後にパソコンと赤道儀の通信が切れてしまいます。自動導入出来ないわけではないので、このまま使用していますが、何かの拍子に良くならないでしょうか。精神衛生上良くないですね。パソコンを買いかえたときに、MaxImDLの設定をメモしてなかったので、現在オートガイドの方も万全ではありません。デフォルトで使用しましたが、調整が必要のようです。今日は、気温が現地で4度ほどで、今の時期にしてはあまり寒くはなかったのですが、ドラッグストアで買った足の裏に敷く靴底のようなカイロを使ってみました。今までは、つま先に貼り付けるタイプの小型のカイロを使用していて、足先だけが温かかったのですが、靴底タイプでは、足の裏全体が温かく、とても快適でした。自動導入同様、こちらも手放せなくなりそうです。

2008.11.30

-

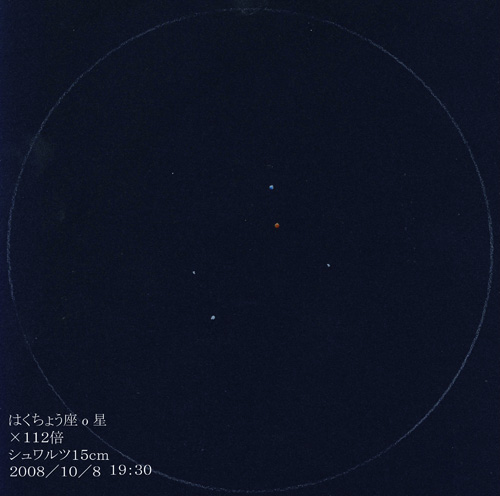

はくちょう座ο星

はくちょう座のο星です。 ο ★ デネブ★ γ★ ↑ これくらいの位置にある3重星です。手動導入では、デネブから導入すると楽に導入出来ました。低倍率の手持ちの双眼鏡でも二つの星が分かります。離角は、かなりあり、330″、107″となっています。光度は、3.8等、4.8等、7.0等となっています。主星はオレンジ色ですが、アルビレオの主星よりも幾分赤みがかっているようです。ちなみに、アルビレオの同倍率でのスケッチも掲載しておきます。

2008.10.12

-

こと座ε星、みずがめ座ζ星

こと座のダブルダブルのスケッチです。ミードの6.7mmUWAのアイピース双眼でスケッチしました。離角は、2.4と2.5で殆どどちらも同じくらいに近づいて見えます。それぞれの明るさは、4.7と5.8等、4.6と4.8等で見た目には四つの星はみんな同じような星に見えます。今度観るときには、明るさの違いに注意してみたいと思います。こちらは、みずがめ座のζ星で、いわゆる三ツ矢マークの中心の星です。見た印象は、こと座のダブルダブルの片割れのようです。離角は1.9で、ダブルダブルよりもわずかに接近して見えます。スケッチでは、鉛筆の先が丸くなっていたので、星がひっついたようになってしまいましたが(^_^;)、分離して見えていました。明るさは、3.7と3.9等でダブルダブルよりも明るめです。今回のスケッチは、B5サイズの黒の画用紙一杯にコンパスで円を描き、それに適当な大きさで星を書き込んだものですが、前回までのスケッチよりも見た目に近づいているように思います。

2008.10.08

-

スケッチしてみました

木星をシュワルツビノで覗くときや二重星を見るときには、フード先に11cmの絞りを付けて観望します。こうすることで、明るい星の青ハロを押さえることが出来て、何とか観望に耐えられます。木星のスケッチは初めてでした。天文雑誌に載っているようなうねうねを描いたスケッチを見かけますが、私の望遠鏡では倍率も低いのでしょうが、うねうねは見えません。筋が4本程度見える程度です。スケッチしたガリレオ衛星は、左から、カリスト、ガニメデ、エウロパ、イオです。時間をおいて観測すると、カリストとガニメデの間隔が狭まっていくのが分かりました。夏の二重星の定番アルビレオです。見えたままの角度でスケッチしているので、東西南北は分かりません。オレンジ色の星が3.1等星、青い星が5.1等星で、20mmのアイピースを使用して見たものです。離隔は34.3″です。40mmのアイピースでも見てみましたが、倍率は18.8倍にもかかわらず、こちらも分離して見え、視野が広がる分、気持ちの良い眺めが出来ました。視野が広いので他の星との対比も出来、しばらく見入ってしまいました。ケフェウス座のδ星ですが、ぱっと見は、アルビレオが少し暗くなったといった感じで、オレンジと青の色の対比が綺麗です。明るさはオレンジが4.1等、青が6.3等で離隔はアルビレオよりも少し大きく40.9″です。おひつじ座のへの字を逆にした形の、への字の書き始めのところの星です。同じような明るさの黄色い星が並んで見えます。3.9等と3.9等の二重星です。離隔は7.7″です。

2008.09.23

-

自宅で二重星観望

今日は写真はありません。自宅前でシュワルツ15cmF5双眼(経緯台)で明るめの二重星を自宅で楽しみました。5年前に自宅を建てた頃は、周辺に家が少なく、空も広かったのですが、自宅周辺にびっしりと新築の家が出来上がり、観望できるのは、天頂周辺と、南東の空と北西の空の高度の少し高い部分しか残っていません。おまけに、近所の窓からもれる明かりで、尚更星がよく見えません。はくちょう座のアルビレオ(3等星)がやっと見えるかといった感じです。こんな時に役立つのが、小さな双眼鏡です。小さな双眼鏡でも、覗いて見えれば、かなりくらい星まで見えます。このため、星を探すときには、まず小さな双眼鏡で存在を確かめて、それからファンダーで望遠鏡に導入するようになります。うちのシュワルツは、アクロマートの15cmでF5です。ですので、木星や月のような明るい天体を見るときには、青ハロが盛大に出ます。そこで、主鏡前にフタをはめて、約11cmの対物レンズになるようにしています。こうすることで、青ハロが減少し、とても見やすくなりますし、星像がシャープになります。今日は、ミードの6mmのアイピースで125倍で二重星などを楽しみました。見たもの木星(縞模様が4本ほど見える。縞の濃いものと薄いものが見える程度。うねうねは見えない。)海王星(薄い青色。)北極星(伴星が青く見えた。伴星は9等星らしい)ケフェウス座δ(橙色と青色の二重星で、アルビレオを少し暗くした感じで、アルビレオよりもこちらの方が、色が濃く見えて、今夜の一押し二重星!)こと座ε(ダブルダブルである。チャンと分離しているが、色が皆々に見える)はくちょう座βアルビレオ(光景を絞って少し暗くしてみた方が、色がしっかりと見える)りょうけん座αコルカロリ(こちらも色の違いも出ていて綺麗である)ヘルクレス座αラスハルゲチ(伴星は緑色とのことであるが、私には主星とも同じオレンジ色に見えた)いるか座γ(主星伴星とも黄色に見えた)おおぐま座ζミザール(アルコルとの対比が面白い)アクロマート15cmF5は11cmに絞ると焦点距離が750mmなので、750÷110で、F6.8になるが、これくらいになると青ハロも減り、二重星観察が出来るようです。

2008.08.31

-

懲りずにまゆ星雲の調整

まゆ星雲自体のディーテイルを少し強調したつもりですが、あまりかわりませんかねぇ。

2008.08.27

-

まゆ星雲

まゆ星雲は、画像処理で、淡い部分を強調すると、普通に処理したものと比べると少し形が変わってしまいました。次の画像と比較してみて下さい。【撮影データ】ε180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/08/02 23:09:20 10分×4 ISO感度 800 EM200Temma2Jrほか

2008.08.26

-

M31再処理

前々回にアップしたアンドロメダ銀河を再処理してみました。前々回は、マスクの指定範囲がどうも不自然でしたので、今回は下地処理のあと、ステライメージのトーンカーブで強調処理しその後フォトショップで微調整をしてみました。特定色域の選択で色を強調したのですが、実際のHαでないところもHαみたいな色になってしまったところがあります。(^_^;)

2008.08.23

-

北アメリカ星雲

最近は、ステライメージで下地処理をしたあとで、フォトショップの色域指定をして部分部分の画像処理に偏っていたせいか、バランスの悪い画像が増えていましたが、今回は処理の前半は全体の淡い部分、中間調の持ち上げからを行い、明るい部分の色域指定をしてのコントラスト調整、最後に日頃あまり行わない全体のコントラスト調整をしました。結果はご覧のとおりですが、少し荒れた感じがします。どうしてなのか今後の課題です。【撮影データ】ε180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/08/02 22:00 5×10min ISO感度 800 EM200Temma2Jr

2008.08.23

-

アンドロメダ銀河

8月2日に撮影した画像処理がまだだったので、とりあえず本日処理しました。銀河の中のHαを強調しようとするあまり、関係ないところまで赤身が付いてしまい、全体的に赤みがかった銀河になってしまいました。フォトショップでの色域指定が上手くいきませんでした。元データに赤い部分の写りが少なかったためかも知れません。【撮影データ】ε180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/08/03 3:19 10分×4コマコンポジットISO感度 800 EM200Temma2Jr Atik ATK-16IC FL80S

2008.08.17

-

カシオペア座のNGC7789

カシオペア座のβ星(Wの一番左側の星)の北東にある散開星団NGC7789です。ρ星とσ星の中間にあります。散開星団は、どんな風に画像処理して良いのかよく分からなかったので、星の色を出来るだけ白飛びさせずに、星の色を強調したつもりです。(^_^;)散光星雲のようにど派手な画像処理にならず、落ち着いた感じに仕上がりました。【撮影データ】ε180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/08/03 8分×6コマ ISO感度800EM200Temma2Jr ガイド鏡FL80S+ATK-16IC

2008.08.14

-

ハート星雲再処理

昨日アップしたハート星雲ですが、若干メリハリが少なめのようだったので、コントラストを少し上げてみました。

2008.08.10

-

ハート星雲(IC1805)

カシオペア座が上ってくる季節になり、かねがね、撮ってみたかったハート星雲を撮影することが出来ました。今回はわりと透明度の良い空に遭遇しましたが夜半過ぎからの強風のためガイドに失敗し、6コマ撮ったうちの3コマしかコンポジットに使うことしか出来ませんでした。【撮影データ】ε180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/08/03 1:47 10分×3コマ ISO感度800EM200Temma2Jr、ATK-16IC

2008.08.09

-

わし座~さそり座

20mmで撮った二つの写真をモザイク合成しました。合成はフォトショップで自動合成です。合成する前に二つの画像のレベルを合わせるのに少し苦労しましたが、モザイク合成は全自動です。合成した後に、細かい画像処理をしましたが、2コマ合成ではパソコンも重たくならず快適でした。色を強調しすぎで星の色が青すぎるものがあります。(^_^;)

2008.07.30

-

さそり座いて座木星

コンポジットするはずで数枚撮影しましたが、それぞれ薄雲がかかっていて、結局、画像処理したのは下の一枚で、やはり少しノイジーな星野写真になりました。時間が許せばISO100ぐらいの低感度で撮影したいところですが、冷却デジカメでないと無理でしょう。やはりコンポジットに頼らざるをえないですね。(右下に写っているのはgingaさんの車と望遠鏡です。)【撮影データ】シグマ20mm+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/07/26 22:19 4分 F3.2 ISO400ノータッチガイド ケンコーMCproソフトンフィルター使用 竹田市直入町にて

2008.07.28

-

サドル周辺と三日月星雲

7月26日の夜に出掛けて撮影してきました。家を出るときには、東側の空は晴れ上がっていたのですが、西の空は、少し濃いめの雲が空一面を埋め尽くし、これから晴れ上がるのだろうかという不安がかなりありました(天気予報では一時雨)が、少しの晴れ間でも撮影できるように、今回はノータッチガイドで撮影することにしました。(焦点距離20mmと150mmを準備しました。)いつもの現地です。自宅から40分から50分の所です。20時前に到着しましたが、すでにgingaさんもお目見えで、機材をセッティング中でした。空は、若干薄雲がかかり、木星とベガが確認できる程度でしたが、時間の経過とともに晴れ上がり、極軸もセットして撮影準備が出来ました。撮影にはいると、北側に雨雲があり、その中で雷がひっきりなしに光っていたため、撮影しても画像は真っ白になり、撮影どころではありません。が、次第にその雷も消え、21時半頃から撮影に入れるようになりました。今回は、短い時間(月が24時には出てきました。)でしたが、空の透明度がよく、撮影もそこそこできましたし、gingaさんの望遠鏡で木星も見せて頂き有意義な夜でした。【撮影データ】シグマ150mmF2.8+ Canon EOS Kiss Digital改造 2008/07/27 0:06 8分×3コマ 絞り2.8 ISO感度800 竹田市直入町にて画面中央右にある 卵形をした赤い星雲が三日月星雲(クレセント星雲)です。

2008.07.27

-

天の川と木星

昨日の夕方から撮影に出掛けてきました。途中からgingaさんとご一緒させて頂きましたが、生憎の曇り空で、期待していた晴れ間もほんのわずかで、ガイド撮影が出来そうになかったので、ノータッチガイドで星野写真を撮影しました。雲が多く結局そこそこ使えるような画像は一コマだけで、フラット、ダークなしの処理ですがアップします。【撮影データ】シグマ20mm+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/07/06 1:31 4分×1 ISO感度400EM200Temma2Jrノータッチガイド 竹田市直入町にて トリミングしていません。

2008.07.06

-

みなみのかんむり座の球状星団付近

6月1日の早朝に撮ったものの処理が終わった分です。みなみのかんむり座の球状星団NGC6723とその周辺の散光星雲、暗黒星雲です。この日は、低空は透明度が悪く、未処理のRAW画像は緑被りが激しく、暗黒星雲がよく写るか心配で、8分の露出を8コマ撮影しました。(私は天頂付近の天体であれば普段は6コマで撮影しています。)今回撮影した付近は、望遠鏡で眺めても球状星団と散光星雲がもやのように見えて面白いところですが、低空のため、たまにしかよく見えません。【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/06/01 0:42 ISO感度800EM200Temma2Jr ATK-16IC FL80S MaxImDLにてガイド

2008.06.15

-

へび座のM5

ヘビの頭にあるM5球状星団です。露出が多すぎたせいで、中心部が飽和してます。デジタル現像をかけていますが、やはり中心部は白く飛んだままです。多段階露光が必要かも知れません。今回は、星の明るさを強調するため、輝度の高い部分を持ち上げています。【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/05/31 21:59 ISO感度800 5min×6 若干トリミングしていますもう少しトリミングしました。

2008.06.13

-

彼岸花星雲の手直し

彼岸花星雲の画像処理を一部修正して、星雲の周囲の薄い星雲まで見えるようにしてみました。少しバックグラウンドが明るくなってしまったようです。(^_^;)また、今回はスターシャープフィルターを使わず、天の川の星の多い部分をそのままにしています。

2008.06.08

-

彼岸花星雲

5月31日から6月1日にかけて撮影しておいた画像で、一応画像処理したものをアップします。出目金星雲と良くセットで撮られる彼岸花星雲です。さそり座の毒針の先付近の低空なので、空気が澄んだ日でないと画像がすぐにカブリ気味になって、出来上がった画像が白っぽくなってしまいます。今回も低空付近はモヤがかかったような感じで、今ひとつの空でした。写真を撮って初めて気づいたのですが、彼岸花の中心付近から南に明るめの星の列が写っています。赤い星雲が彼岸花の花とすると、この星の列はあたかも花の茎のようです。もう少しこれらの星の色が出たら良かったなぁと思います。【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/05/31 23:28 8min×6 ISO感度800EM200Temma2Jr ATK-16IC FL80S MaxImDL 画像処理はステライメージ6とフォトショップCS3

2008.06.08

-

スタークラウドとバンビの首飾り

昨日の早朝に撮影して画像処理が終わった分をアップします。8分の露出で6コマ撮影したのですが、2コマが風のためガイドエラーで星が変な形になっていたので、結局コンポジットに使えるのは4コマだけとなりました。幸いなことに、スタークラウド付近は、肉眼でも見えるほどの明るさがあるため、画像全体ではレベルを持ち上げなくてもよかったので、思ったほどノイズも目立っていません。(^_^;)首飾り部分の赤い星雲と青い星雲はそれぞれマスクでその部分だけ色を強調してあります。それと、暗黒星雲の黒い部分も、黒い色を強調しています。星の色については、ステライメージのLab色彩強調のみです。【撮影データ】ε-180+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/06/01 2:06 ISO感度800 8min×4EM200Temma2Jr ATK-16IC FL80S MaxImDLにてオートガイド

2008.06.02

-

りょうけん座のM3

うしかい座のアークトゥルスの15度ほど北にある球状星団M3です。ε-180の光軸調整が出来ているかの確認も合わせての撮影でした。現地北側の付近の水銀灯がいつもは全くついていないのに、今日に限って点灯されていました。(夜中に消灯されるかと思っていましたが、結局朝まで点灯されたままでした。)このため、カブリがでないように明るめの天体を狙ってみました。光軸調整はもう一つ納得がいかないところがあります(ピントのずれた星の十字線が一本だけ二つに割れていました。ピントを合わせるとこれは解消されましたが、精神衛生上納得がいきません。)が、これくらいが自分では限界のような気がします。画面の中心に球状星団を持ってくる構図が天体写真には多いのですが、敢えて中心から少しそらしてみました。(まほろば観測所の比嘉さんがこのようなイメージで綺麗な写真を撮られています。)星の色を彩度強調などで強調していますがもう一つかなといった感じです。【撮影データ】ε-180+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/05/31 21:04 5min×6 ISO感度800em200Temmma2Jr ATK-16IC FL80S オートガイドピクセル等倍画像です

2008.06.01

-

コーン星雲とハッブルの変光星雲の再処理

昨年の3月に撮影したコーン星雲付近の画像を再処理し直してみました。再処理し直してみたのは、フラットフレームをそこそこにELパネルで作成することが出来るようになったので、強い処理が必要な星雲をやり直してみたかったからです。画面の端の熱カブリが上手く処理できないので、周辺部をトリミングしてありますが、画像に残っているところがあります。(^_^;)使用したソフトは、アップグレードしたてのステライメージV6とフォトショップCS3です。ハッブルの変光星雲は、選択ツールでマスクを作って、そこだけ色を強調したつもりです。ε-180ED+CanonEosKissDigital改造 10min×4

2008.05.18

-

M4とNGC6144

5月4日の早朝にかけて撮ったさそり座の球状星団M4の周辺です。構図としては、M4と近くにある球状星団NGC6144、それとσ星の近くの赤い散光星雲を一緒に収めたかったのですが、赤い散光星雲がだいぶはみ出してしまいました。淡い星雲は、空の状態にもよると思いますが、はっきりと描出するには、私の画像処理能力を超えているようにも思います。画像処理して気づいたのですが、ついつい赤や黄色の星雲に気を取られがちですが、意外と青い星雲が広範囲に広がっているということでした。【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/05/04 0:15 10min×8 ISO感度800EM200Temma2Jr、ATK-16IC、FL80S、MaxImDLにてガイド

2008.05.14

-

おおぐま座のM109付近

先々週に撮っていて、画像処理をまだしていなかったものがあったので、アップします。写真で明るい星が、おおぐま座のγ星です。その星に近いところにある銀河がM09で、写真右下にあるのはNGC3953です。3953は写真で見るとM109と同じくらいの明るさのようなので、眼視でもすぐに見つけられるかもしれません。確認はしてませんが、、【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/05/03 22:41 8min×8 ISO感度800EM200,ATK-16IC、FL80S、MaxImDLにてオートガイド 竹田市直入町にて

2008.05.11

-

コリメーション・アイピース

これまで、タカハシのセンタリングチューブとフィルムケースに穴を開けた”なんちゃってセンタリングアイピース”を使ってε-180の光軸調整をしてきましたが、先日の主鏡洗浄以来光軸がおかしいようなので、国際光器のコリメーション・アイピースを購入しました。タカハシのセンタリングチューブにはテグスで十字線を張るようになっていますが、国際光器の方は、金属製の糸が既に張られています。細さではテグスの方が細いのですが、どちらが調整しやすいかはこれから使ってみてのお楽しみといったところです。要は光軸がきちんと調整できればいいんですが、、、コリメーションアイピースです。左が、自家製センタリングアイピース。十字線の比較です。

2008.05.11

-

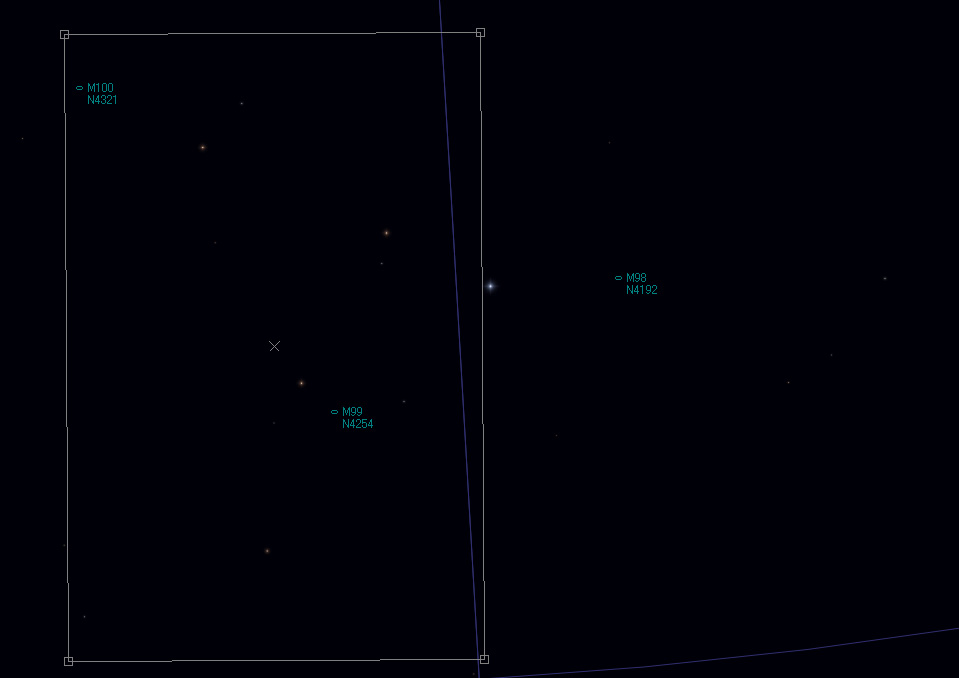

M99周辺の星図

M99周辺の星図です。四角で囲った部分はε-180ED(fl.500mm)にキスデジで撮ったときの写野です。

2008.05.06

-

M99周辺

かみのけ座のM99周辺を撮りました。フレーミングは窮屈になりますが、もう少し東側に振っていればM100も完全に入っていたでしょう。残念ながらM100は3分の1程度しか写っていません。今回撮りたかったのは、M99とその周辺の明るい星と二つの銀河が寄り添って見えるNGC4298(丸い銀河)、NGC4302(細長い銀河)でした。眼視では、このあたりはM天体程度しか見えませんが、写真に撮ると様々な銀河がたくさん撮影できて宇宙の広がりを感じることが出来ます。【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS Kiss Digital改造撮影日時 2008/05/03 20:57 8min×4 ISO感度 800タカハシEM200Temma2jr,Atik16IC,FL80S,MaxImDLにてオートガイド竹田市直入町にて

2008.05.06

-

M17

被写体としてはメジャーなM17ですが、これまで天候などのため一度も撮影したことがありませんでした。しかし、こんな時に限って、RAWで撮影すべきところを、JPEGで撮影してしまい、さらに感度もいつもはISO800で撮影するのですが、ISO1600にして撮影していました。淡い散光星雲を撮影するのであれば、ISO1600で8分は良い選択かとも思いますが、M17の場合はどうかなと思われます。今回は、薄明近くになっての撮影で、後半のコマは真っ白で使えず、コンポジットに使えたのは人工衛星が映っていたのも除いて、結果として5コマでした。せっかく撮影したので、ダーク、フラット補正なしですが、アップします。周辺部をトリミングしています。【撮影データ】Canon EOS Kiss Digital 2008/05/04 3:26 8min×5 ISO感度 1600EM200Temma2Jr,Atik16IC,FL80S,MaxImDLにてガイド 竹田市直入町にて

2008.05.05

-

干潟星雲と猫の手

昨晩に引き続いて天気が快晴、月齢も28と絶好の撮影日和となったので、連日の遠征に出掛けました。遠征といっても自宅から40分程度の所ですが、、、きのうは、回転装置を動かした際に、ピントノブに触れてしまい、ピントが狂ったようだったので、今日は慎重にピント合わせをしました。主鏡を洗浄後は、ピントの山がつかみやすくなった気がします。気になる光軸ですが、センタリングアイピースをのぞき込んでも、光軸が合っているようなので、昨日以上には追い込めていません。肝心の星像ですが、下の写真をご覧頂いても分かるように、左半分がピントがずれています。片ボケはカメラを取り付けている接眼部分のアダプターが怪しいと睨んでいましたが、主鏡洗浄の時にこの部分も清掃したので狂ったのかもしれません。次回の撮影までに課題が残りました。【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/05/04 1:50 8min×10 ISO感度 800タカハシEM200Temma2Jr,Atik16IC,ビクセンFL80S、竹田市直入町にて

2008.05.04

-

出目金星雲

夕べ、11時まで仮眠を取って今朝撮影してきました。大気の状態はいい方で、天の川がよく見えていました。主鏡洗浄後、初めての撮影ということで、少々不安がありましたが、やはり光軸はまだ追い込むひつようがありそうです。今回は現地到着後、M4付近の撮影をしたのですが、回転装置を使ったためか、ピントがずれたのに気付かずに撮影してしまい、結局薄明前に撮影した出目金のみの収穫となりました。【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/05/03 4:10 10min×2 ISO感度800竹田市直入町にて

2008.05.03

-

アンテナ銀河とNGC4027

星ナビ5月号に掲載されていた、石倉正夫さんの「アンテナ銀河とNGC4027」の撮影データを見て、ε180とキスデジでも少し画角は広がるにしても同じような写真が撮れるかもしれないと思い、黄砂が残る中、撮影に出掛けてきました。8枚撮ったうち、2枚は、高度が下がったためか、カブリが発生しました。低空はやはり黄砂の影響が出たようです。3月の初めにε180で撮影して以来、約2ヶ月ぶりだったので、オートガイドの手順を忘れていました。現地でプリントアウトしていたガイドの説明を読むありさまでした。パソコンを撮影時に使うようになって、自動導入による撮影をしていますが、アンテナ銀河を撮影するにあたり、近くの明るい星と同期を取るのに、スピカを選びましたが、導入開始と同時に赤道儀は西側に回ればすぐに導入できるのに、こともあろうに、東側に動き始め、敢えてスピカと同期を取ったのが全く裏目に出てしまいました。SUPERSTAR4について詳しい方で効率的な自動導入の仕方をご存じ方はお教え下さい。m(_ _)m画像処理は、やはり淡い触覚部分をいかに目立たせるかですが、透明度の良くないときに撮った画像では普通の処理では触覚部分が浮き出てくれません。画像が荒れるほど強調すると、触覚部分は浮き出てくるので、この状態でマスクを作りほどほどに強調してみました。【撮影データ】ε-180ED+Canon EOS Kiss Digital改造 2008/04/26 22:50 10min×8 ISO感度 800タカハシEM200Temma2jr+Atik16IC+ビクセンFL80+レデューサ MaxImDLによるオートガイド

2008.04.29

-

ε180の主鏡洗浄(2)

ε180の主鏡洗浄のため、セルを鏡筒から取り外したところ、思っていた以上にしっかりと主鏡はセルに留められていました。主鏡の前面に細いリングで10本以上のネジを使って固定されています。主鏡のサイドも何本かのネジで固定されておりこちらは8mmのナットをゆるめる必要がありました。こちらは、主鏡を正面から固定するのに使われている細いリングです。鏡の脇からも固定するようになっています。やっと主鏡をセルから取り出すことが出来ました。このあと、キッチンのシンクの中で水道の水で埃を洗い流し、食器用洗剤をカット面を使って、細かい汚れを落としました。落としきれない汚れや水滴の跡がわずかに残っています。(^_^;)主鏡をセルの中に戻すのに、真っ直ぐに入れ込むのが難しく苦労しました。このあと、印を付けていた筒の位置にセルを外したときと同じようにセットして完了しました。レーザーコリメーターで光軸のズレを見たのですが、あまりずれていないようです。センタリングアイピースで見ても光軸が合っているようなので(ホントかなぁ)、実際に夜に撮影してみることにします。最後に、斜鏡にも埃が付着して見逃せない程度だったので、ブロアで落ちない埃をエチルアルコールをタップリ含ませたカット綿で慎重に取りました。(こんな方法で良かったんでしょうか。)

2008.04.28

-

ε180の主鏡洗浄(1)

昨年の年末あたりから、延び延びになっていた主鏡洗浄を本日行いました。主鏡洗浄の参考となるサイトは意外と少なく、Ryutaoさんのサイトなどを参考に作業を進めました。主鏡セルを鏡筒につないでいるのは、3つのネジ(子ネジ)ですが、このネジを外すために、ホームセンターで水栓ドライバーを買ってきました。 主鏡セルの外周に3つの大きなネジがありますが、これをゆるめれば主鏡セルは外れました。主鏡セルを外してみると、思った以上に埃が付着していました。ブロアでもあまり吹き飛びません。このあと、主鏡セルから、主鏡を取り出しました(続く)

2008.04.27

全150件 (150件中 1-50件目)