全68件 (68件中 1-50件目)

-

ブログ追加移転のお知らせ!

現在使用しているこの「わたしのブログ」 画像アップの容量が無くなったので、別に新しく作りました。タイトルは「わたしのブログ2」です。新規ブログ題名は 「楽しくデジカメで記録を..」です。

2011年01月29日

コメント(0)

-

襟裳岬

北海道岬紀行、襟裳岬をホームページに更新しました。ここをクリックでホームページをご覧下さい。太平洋に突き出た岩礁が7Km先まで続くと言う。

2011年01月19日

コメント(0)

-

北海道・アイヌ集落

北海道岬探訪記......紀行今回は阿寒湖近くの、アイヌ集落を更新しました。ホームページはここをクリックしてください。

2011年01月14日

コメント(0)

-

マリモの阿寒湖

北海道・マリモで有名な阿寒湖を更新しました。ここをクリックでホームページをご覧ください

2011年01月09日

コメント(0)

-

釧路湿原

マイホームページに2010年9月に行ってきた北海道一人旅の釧路湿原を更新しました。ホームページはここをクリックしてください。

2011年01月06日

コメント(0)

-

摩周湖........更新

北海道岬探訪記........今回は「摩周湖」を更新しました。ここをクリックでホームページへ行きます。

2010年12月31日

コメント(0)

-

知床峠と羅臼町を追加

北海道岬探訪記.......道東の知床峠から羅臼町への画像を追加しました。興味がある方は覗いてみてください。ここをクリックでホームページに行きます知床半島ウトロから羅臼へ向かう横断道路、国道334号線の知床峠。知床峠からは北方龍土 国後島が見える羅臼町の道の駅羅臼川......秋にはマスやサケが遡上する。

2010年12月26日

コメント(0)

-

2010北海道探訪記........更新

2010.9月に行ってきた、北海道探訪記の更新をしましたので、宜しかったら覗いてみてください。ここをクリックでどうぞ!まだ続きますのでよろしくです。知床まで行く途中のブユニ岬で見掛けた食事中のエゾシカ近付いても知らぬ顔。チラッとも見ないで無視の状態。(笑)知床五湖の二湖から眺めた知床連山オシンコシンの滝。

2010年12月14日

コメント(0)

-

小清水原生花園

北海道岬探訪記、小清水原生花園を更新しました。宜しかったらご覧ください。ここをクリックでホームページへ.......

2010年12月06日

コメント(0)

-

永保寺の紅葉

多治見虎渓山・永保寺の紅葉を見に行ってきた。今年の紅葉は、何処もあまり良くないという噂だが、さすが永保寺の庭園は名勝と言うだけあって、キレイに染まっていた。もう少し早い時間帯であったならば更に綺麗な紅葉を満喫できたのだが......そんな状況をホームページに載せたのでご覧あれ!ここをクリックしてください、名勝・永保寺庭園無際橋

2010年11月23日

コメント(0)

-

瀬戸・岩屋堂の紅葉

今年の紅葉は遅れてるとか、色が良くないって言ってるが、11/14日、愛知県瀬戸市の紅葉の名所、岩屋堂へ行ってきた。ネットの情報では色付き始めとなっていたが、頃合いは丁度良しの状態で満足。2,3日後からの夜にはライトアップのようだった。ただ、快晴だったらもう少し鮮やかな紅葉を楽しめたのに、とちょっと残念だった。岩屋堂の紅葉を、ホームページに載せてますので ここをクリックでご覧ください。

2010年11月21日

コメント(0)

-

北海道一人旅!

9月のことだった.......自家用車でフェリーに乗り、一週間ほど北海道を一人旅してきた。北海道を周ってきたのは今回で3度目だが、出来れば冬の北海道を走ってみたかったが、不慣れな事もあり、我が運転技術では危険なので秋の北海道にした。ただ、最近は北海道でも温暖化の影響を受けているのか、以前ほどの寒さは減ってきたと現地の方に聞いた。いま、その足跡の画像をホームページに載せて、少しづつ更新をしているので、良かったら時々でも覗いて頂けたら幸いです。ホームページはこちらをクリックしてください。オホーツク側、紋別・コムケ湖の景色。

2010年11月13日

コメント(0)

-

冠山の紅葉は........

2010/11/4先日ラジオで、冠山峠を越えて、福井県側に行けるようになったと聞いたので、雪が降って通行止めにならないうちにと、岐阜県の徳山ダムを抜けて、冠山経由で福井まで紅葉を求めて走ってきた。しかし、今年の紅葉はあまりよろしくないのか、時期が遅かったのか早かったのか分からないが、期待したほどではなかった。岐阜県側では多少良かったが、冠山の峠山頂辺りからは残念ながら遅いかなと思った次第。徳山ダム湖の橋、トンネル。冠山はここを抜けて行く。ところどころ小さく紅葉している。冠山の姿。なるほど冠を冠ったように見える。冠山峠から遠くに見える徳山ダム湖。峠山頂付近から見た冠山の姿。岐阜県側から見たのとは全く違う姿。当然だろうけど.......峠山頂に建つ碑。後ろには冠山の山頂。峠山頂近くの紅葉の状態。この後福井県側での紅葉はほとんど見られなかった。道路はカーブが多くて、かなり危険なところもあり運転には注意が必要だった。雪が少しでも降れば道路封鎖されるでしょう。

2010年11月09日

コメント(0)

-

ナマズ祭り

岐阜県羽島市の秋祭り「美濃竹鼻なまずまつり」と名うって今年も10/23・24の2日間開催された。神輿コンクール、歌謡ショー、フリーマーケット、他さまざまなイベント等で賑わい見せた。その中の子供イベントの部分、ゲームコーナー等をボランティアとしてサポートしてきたので少し紹介を.......それぞれがワンコイン(¥100)だが、ゲーム券は販売所で購入するようにしていたので、各コーナーでは現金を扱う必要が無く、お釣りを出す煩わしさも無くてGoodだった。(良いアイデア)祭り開会に当たり羽島市長の挨拶が.......初日はよい天気に恵まれて多くの人出を予想。2日目の午後から雨になり、ちょっと残念でした。少し時間が早いので人出もまだこの程度かな!綿菓子・ポップコーンの販売コーナーわなげコーナー (手作りの道具が良いね)水ふうせん釣りコーナー射的 的にはペットボトルも使われていた(良いアイデア)スーパーボールすくい。金魚すくいと同じ方法で.......我々はここを担当した。2日間で450人以上の子たちが来て、最高で一人35個すくった子がいた。大道芸も披露していた2日目には神輿コンクールがあり、優勝賞金30万円とか。結果を見ずに帰ってきたので優勝を見逃した。

2010年10月24日

コメント(0)

-

百年公園、オータムフェステバル

岐阜県関市の百年公園では、秋祭りとしてオータムフェステバルが2日間にわたって開催され、天気にも恵まれた事もあって多くの人達で賑わった。ステージでは、踊りあり、幼稚園児の太鼓あり......その他特産市や焼き芋販売等々。近くの中学校の茶道部の生徒による野点も........そして岐阜県博物館はさまざまな体験コーナーを設けたが、その中で我々達は、わくわく体験コーナーとして、「化石レプリカづくり」「落ち葉クラフト」を担当。そんな雰囲気をご覧ください。博物館のコーナーは、広場にテントを張って出張体験ブースを.......化石レプリカつくりは、石膏を化石の型に流し込み作る。表面の実際の色は想像するだけで、今でも分からないので後で好きな色に塗る。落ち葉クラフトは、文字道理落ち葉を台紙に貼って..たとえばフクロウを作ったりする。作る人の発想でいろいろ楽しめる。実は落ち葉集めがかなり大変だったし、ある程度の下準備も必要。さ~て!どのようなものが出来るかな!う~ん!お見事、可愛いくできましたね。こちらはシャボン玉作りのパフォーマンス。地域の名物の屋台が並ぶ。籾殻を使っての焼き芋作り。珍しい光景だった。ちびっこ達の太鼓演奏岐阜清流国体ゆるきゃらのミナモダンス。動画はここをクリックして下さい。

2010年10月18日

コメント(0)

-

三回目の北海道探訪記

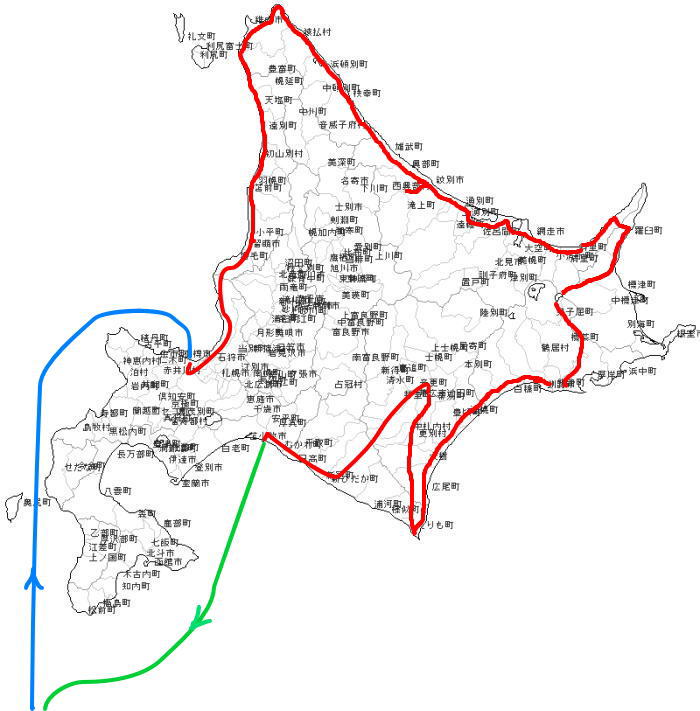

今回も車で北海道へ行ってきたのは三回目。毎回同じようなところ巡りのような旅行だが、フェリーを利用して、自家用車を駆っての行程は実に快適な一人旅。宿はあらかじめ決めて行ったが、途中は気ままな行き当たりばったり......道内では6泊したが、わが家を出てからちょっと寄り道をして回り道をしたが総走行距離は約3000Km。コース的には順次ホームページに掲載していますので、良かったらご覧ください。ただ、急がずの更新なので、少々時間が掛かりますが、よろしくです。出来ればお気に入りに入れていただければ幸いです。ホームページはここをクリックしてください。今回周ってきた行程の地図ですが、新潟からの船旅の行程図を載せました新潟から小樽までの行きに乗った新日本海フェリー「ゆうかり」フェリー乗船後の動画をどうぞ! 本編にも動画を載せてます。霧の摩周湖と言われていて、前回行った時は霧で視界が良くなかったが、この時は快晴で霧は皆無の状態でしたマリモで有名な阿寒湖近くのアイヌ部落

2010年10月13日

コメント(0)

-

西中野の渡船

西中野渡船岐阜羽島市と愛知県一宮市を隔てる木曽川。その木曽川に今も県道稲沢・羽島線の一部として渡船が運航されている。以前、その辺りは木曽川を渡る手段が渡船であったが、濃尾大橋や馬飼大橋が架けられて、渡船の役目はほぼ終わったかのようだが、現在でも愛知県と岐阜県が折半で運航を維持している。現在では観光スポット的な要素を含んでいるが、片道7分ほどのミニ船旅を、廃止されないうちに一度は乗って体験してみたいところである。ただし、荒天時、増水時等危険とされる時は休航。船頭さんの居る小屋は一宮市西中野にあり、対岸の船着き場の羽島市側は無人である。そんな体験をしてきたのでここに報告を.........渡船動画はここをクリックしてくださいゆったり流れる木曽川の一宮側の船着き場前方に小さく見える橋は新幹線用の橋。一宮側から対岸の羽島市側を見る。対岸の船着き場は少し左で、写真では見えない。客の要請により出港準備船頭さんは4人で毎日運航している対岸の羽島市側の船着き場を望む羽島市側に到着で下船する乗客と船頭さん羽島市側には整備されているチョットした公園がある羽島側から一宮側へ渡るには、白い旗を揚げると、迎えに来てくれるここでは時間がゆっくり流れているような雰囲気。また出掛けてみたいスポットである

2010年10月09日

コメント(0)

-

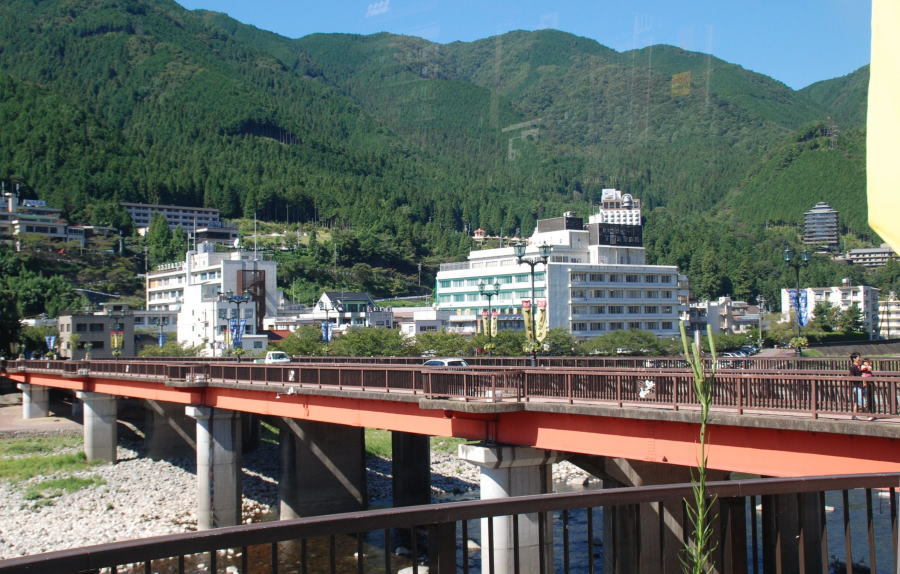

下呂温泉街の散策

岐阜県の下呂温泉は、国道41号線沿い、また飛騨川沿いに旅館などがあるが、時々、国道41号線を走るが、一度も温泉街を歩いた事が無い。そこで、機会があったので短時間だが街を歩いて写真を撮ってきたので少し載せることに........このブログには10枚の画像を載せてるが、さらなる続きの画像はここをクリックしてください飛騨川を挟んで、温泉旅館が建っているが、中央の大きな建物は下呂温泉病院で、温泉を使った治療をしている。下呂温泉旅館でもちょっと有名な旅館が見える飛騨川に架かる下呂大橋。橋の両側にガス灯が建っているが、ホントに火が入るのかな?所々に足湯場が作ってある。誰でも入れるようになってる。ほとんど無料のようにみえる(確認はしてない)旅館街の一角ここにも足湯場が.......マンホールの蓋は、地方それぞれ独時な絵柄で楽しませてくれる。下呂はしらさぎ伝説によりシラサギが......一人の青年がお客を待っていた。少しお喋りしたが、何でも、色紙に似顔絵を描いて何か言葉を書くとか......お代はお客に決めて貰い、一円でも一億円でもOKらしい....フェレットを2匹連れた女性を見掛けたので一枚写真を......OKしてくれた。

2010年09月27日

コメント(0)

-

水中花・梅花藻

滋賀県の醒ヶ井には、中仙道沿いに地蔵川が流れている。小さな川であるが、源流は「居醒の清水」等から湧き出る清水である。i冷たくキレイな湧き水。その昔、日本武尊が伊吹山で神の祟りにあって、ここ地蔵川で体を癒したと言われる。その地蔵川に、キンポウゲ科の水中花、梅花藻が咲いている。1.5cm程の可愛い花であり、時期になると遠くから観光バスで見物に来る人が後を絶たない。JR醒ヶ井駅から近いので、先日はJRで行ってきたが、夕方でも結構な見物客であった。我々も含めて........(笑)近くには養鱒場もあり、時間があればついでに寄ってみるの一興かもね。醒ヶ井駅の駐車場。観光バスで梅花藻を見物に......醒ヶ井宿の資料館になっている、国登録文化財の旧醒ヶ井郵便局。地蔵川の湧き水が出ている源流。地蔵川水の中に咲く、梅花藻。白い点々が梅花藻。冷たい水の中で遊ぶ現地の子。白い点々が梅花藻。梅花藻ってこんな花。地蔵川には、絶滅危惧種に指定されているハリヨも生息している。画像のハリヨは、婚姻色に染まっている雄。地蔵川周辺で撮ったもの。

2010年08月02日

コメント(1)

-

花ハス特集

愛知県愛西市立田町に花ハス田があり、花が咲く時期になると多くの写真愛好家がわんさと訪れてくる。周囲はレンコンの産地で、至る所にハス田があるのだが、種類が違うのか花の数が少ない。この立田町からちょっと離れたところに、羽島市の大賀ハス田があるのだが、ここ数年前からは、花の数がめっきり減ったように見受けられるが何故だろう?手入れはされているようだけど.......今回は、立田の花ハスをMyホームページにも載せました。よろしかったら ここをクリックでご覧下さい

2010年07月28日

コメント(0)

-

川島環境楽園を散策して撮った画像!

高速道路の東海北陸自動車道には、川島PAがある。一般道からも入れるのだが、ここにはオアシスパーク、川島環境楽園が作られていて、東海一の淡水水族館、アクア・トト岐阜あり、大きな観覧車あり、木曽川を模した水系が作られていて、結構楽しめる場所である。東海北陸道路を利用した時は、一度は寄ってみては如何?今回も一般道路からであるが、その川島環境楽園の中を散策してきた。この季節の花や魚を撮りながら散策してきたが、さすが梅雨時はつらい季節であった。最近、高速道路にはこのような施設が所々作られているので、調べて行くのも面白いかも!!今の時期に色付く、半夏生(はんげしょう)の花と葉葉の半分が白くなる。ねじり花。正式名はモジズリ(ラン科) 別名=ネジバナネジバナのアップキキョウの花 別名=オカトトキ秋の七草に入ってるが、この季節に咲く。合歓の木=ネムノキ。(眠の木=夜になると葉が閉じるのでこの名が付いたの.....かな)草むらを見ていたら、面白い形をした蜘蛛の巣を発見。こんな巣を見たのは初めて.......幾つもあった。淡水水族館、アクアトト岐阜の入口に小さな水槽があり、そこで飼われていた魚。名前は・・・?でした。この魚の名前も見てこなかったので不明池に飼われているチョウザメ。ご存知、キャビアの持ち主。

2010年07月07日

コメント(0)

-

名水ここにあり.......

岐阜県の西濃地方、特に大垣辺りは綺麗な水が豊富なところである。あちらこちらに自墳の井戸があって、常時キレイな水を出し続けている。大垣から少し離れいるが、安八にも名水と言われる水を供給している井戸があり、毎日この水を汲みに来る人が絶えない。実は、我地方の岐阜市の水道は長良川の伏流水を利用していて、美味しいと言われている。何時もコーヒーを淹れているが、とても美味しいと思いながら飲んでいる。で、試しに安八の名水でコーヒーを淹れてみた。やはり違う。美味いのである。柔らかいのである。さすが150mの地下水は名水の名の通りだった。また近くに行ったら汲んでこようかな。

2010年06月27日

コメント(3)

-

奈良・法隆寺紀行

奈良は遷都1300年祭が開かれていて、見に行きたいと言う衝動にかられるが、今は歴史ブームが広がっているので、異常に?混雑しているところへはちょっと遠慮して、奈良の法隆寺を改めて見聞することにした。法隆寺はやはり思った通り、多少の人出はあったがそれほど混んでなくて、修学旅行生の団体を除けば、比較的のんびり出来た一日であった。遷都1300年はまた時期を見て行ってみたいと思った次第。奈良・法隆寺紀行はHPに載せたのでここをクリックしてください。参道を進んでくると、最初に見える法隆寺境内寺の国宝・南大門南大門から右を見た塀中門に立つ仁王像法隆寺のシンボル、国宝・五重塔五重塔の横に建っている国宝・金堂金堂の軒下の柱に巻きついている龍の彫り物。修学旅行生か、アルバム用にって撮っていた。

2010年06月03日

コメント(0)

-

大野町のバラ園

岐阜県揖斐郡大野町に、大野町バラ公園が作られている。この5月6月はバラも咲く時期で、ここ大野町バラ公園も、200種類以上のバラが見ごろを迎えている。昨年はバラの咲き具合が良くなかったのだが、今年はバラには気候が良かったのか、見事な花を咲かせていた。バラは春と秋の年2回咲くが、やはり春のバラの方が花が大きくて良いですね。バラの種類、数は「可児花フェスタ」には太刀打ちできないが、大野町はバラの苗生産は日本一と言われる。入園料、駐車場は無料。尚、大野町バラ公園のバラをホームページに、 30枚ほど載せてますのでご覧ください ここをクリックして下さい。バラ園内の一部駐車場の横で、苗を販売している

2010年05月26日

コメント(0)

-

大垣祭り

岐阜県大垣市の八幡神社の例大祭が、先日行われた。国道の一部を歩行者天国にして解放していたが、日が暮れてから行ったので何時から解放していたのか分からないが、ほとんどが若者たちの天国と言った感じで、中央分離帯辺りは食べ物をほおばる人で一杯だった。細い道には両側に露店がびっしり並んで、人波で前に進めない状態だった。でも我々の今日の目的は山車を撮ることで、人波をかき分けて目的の場所へ.......山車は7,8台の出陣だったが、子供が山車の上で踊るのは数台で、そのところを重点に撮ってきた。撮り終わって人混みの嫌いな我々は、一目散に逃げかえってきた。車を止めるのにも苦労した祭り見物であったが、山車の上で踊っていた女の子、男の子達が可愛かったので救われた感じだった......(笑)この八幡神社の例大祭女の子が山車の上で踊っていた....7歳の女の子別の山車でも女の子が.......やはり7歳の子この山車では男の子が.......10歳の子八幡神社前ではそれぞれの山車が、回りながらお参りを.......

2010年05月20日

コメント(0)

-

竹鼻別院のフジ

岐阜県羽島市竹鼻町に、真宗大谷派竹鼻別院がある。創建は800年以上前の寺院。この境内には樹齢300年以上と言われる1本の藤がある。東西30m、南北15mの大きな木であるが、毎年見事な花をつけ、岐阜県の天然記念物に指定されいている。蔓は長く伸びた見事な姿で、これでもか~とアピールをしている。毎年4月下旬~5月上旬にかけてフジ祭りが開催され、大いに賑わいを見せている。今年も満開のフジの花を撮ってきたので堪能あれ!!今年のゴールデンウイークは快晴の上天気が続きフジも満開。上から見たところのフジ。これが1本のフジかと思われるくらいである。

2010年05月12日

コメント(0)

-

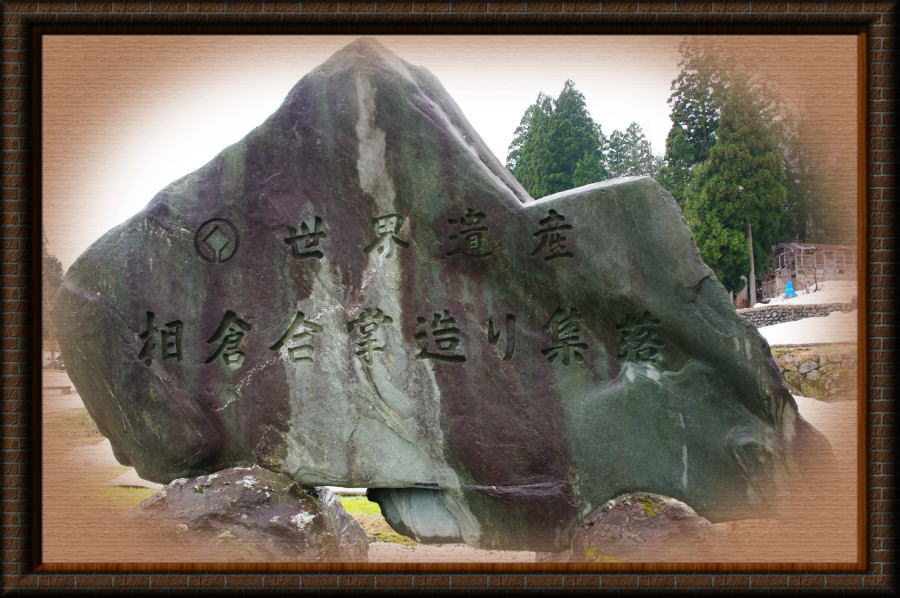

五箇山・相倉合掌集落

岐阜県白川郷・富山県五箇山合掌集落。現在、日本の世界文化遺産は京都の文化財、石見銀山他、11か所指定を受けている。その中の白川郷、五箇山の合掌造り集落も指定を受け、結構なにぎわいを見せている。4月11日、高速道1000円を利用して散策目的で行ってきたが、春まっ盛りのはずが天気が悪く、現地はまだ雪が残っていた。その中の一軒で、チョットした飲食を提供している民家で善哉を註文したが、少し甘味が足らないかなと思ったが、付いてきた漬物が素朴な感じで、手作りを感じてきた。雪囲いがまだ付けたまま。今年は天候不順が遅くまで続いているので外せないのかな。現代風の家も建っているので何故か違和感を感じた。白川郷は観光客も多く、観光化されてるなと感じているが、この五箇山はまが素朴なところが残っているなと感じてきた。しかしそのうちには.......飲食を提供していた家で善哉を........家のなかの囲炉裏で焚いた煙が家中を燻しているので、虫などが付かず、家が長持ちする。

2010年05月06日

コメント(0)

-

カタクリの花

早咲きのサクラを撮りに行き、そのついでにカタクリの花を撮りに行った。毎年カタクリの花を撮りに行く現地に着いたが、時間的にはちょっと早かったのかまだほとんどが蕾状態。仕方が無いので喫茶店を探して一時間ほど時間をつぶした。この日はあまり暖かな日では無かったが、一時間経ったおかげでかなり花を開いてくれていた。カタクリの花は夕方花を閉じて、朝暖かくなると花を開く可憐な花ですね。そろそろ花が開き始めている鳥の嘴の如くまだ蕾状態少し開きかかったこの花は一枚の花弁から開きかかっている以下↓の花は少しづつ開いていく様子最後はバレリーナのような、カタクリ独特の花の様子

2010年03月30日

コメント(0)

-

アイガモの卵を食す

今回は何時もと違う記録を........成人学校で、古代米の黒米を作るを受講している。籾巻きから収穫までの一年間だが、田植え、稲刈り、脱穀全てを手作業で行っている。もちろん一切の農薬を使わない米作りなので、収穫した黒米は安心して食すことが出来る。また、それとは別に、講師の先生はアイガモ農法を実践して、岐阜県のハツシモを作っている。アイガモは田の草を食し、糞は肥料に、また田の中を歩くので適当に根に酸素が行き渡る。良いことずくめである。秋になると成人になったアイガモは卵を産む。今年もその卵を一個頂いたので、早速雑炊に入れて頂くことにした。そんな記録を........アイガモ農法に活躍してくれるアイガモのお子ちゃん。もう少し大きくなったら田に放つ。あまり小さいとカラス等の餌食される。稲刈りも近付いて、そろそろ役目を終えて御苦労さんでした。アイガモは飛ぶ羽根を持たないので走るのみである。アイガモの卵。鶏卵のL寸くらいの大きさ。有精卵なので黄身もしっかり盛り上がっている。今回は雑炊を作りその卵を入れた。最後にニラを入れて完成。美味かったよ~!

2010年03月23日

コメント(0)

-

島田市・蓬莱橋

静岡県島田市にギネスに認定されている橋がある。大井川に架かる世界一長い木造の歩道橋。今では珍しい賃取橋(有料橋)で、大人一人100円、子供10円。1879年(明治12年)大井川の島田市側から右岸側にある牧の原台地の茶畑に渡るために架けられた橋で、長さ897,4米、幅2,7米。歩行者と自転車専用橋。大井川の増水により何度も被害を受けるので、昭和40年に橋脚をコンクリート造りにされた。平成19年の台風では被害を受け、途中で通行止めになり部分的に解放されていたが、今は全面復旧して対岸に渡る事が出きる。往復約40分の散歩を楽しむことができる。無料の駐車場数十台分も近くにあり、年中無休だそうです。蓬莱橋ライブカメラの映像大井川河口より12、4kmの石碑が立ててある。対岸は牧の原台地方面。橋の入口には「通行料金は先にお払いください」の立て札が......(島田市側に)左岸にはサイクリングロードが整備されている。ところどころ修理した痕跡が見られる。欄干が低いので(50センチくらい)、歩く時は自然に中央を歩いているのに気づく。夜間にはソーラーブリックが光る。かなり盗難に遭うらしく、無いところもかなりある。牧の原台地側の橋の入口。右岸側の初倉には、何故か愛和の鐘や.......(誰でも撞くことが出来る)貝群の化石がある。右岸側の初倉から市街地を眺めた、橋の全景。

2009年12月18日

コメント(0)

-

冬近し八方尾根

10月中旬、冬間近の八方尾根へゴンドラを乗りついて空中散歩に行ってきた。上の方の紅葉はほとんど済んでいたようだが、中ほどは今が旬の紅葉状態。リフト最終地点、八方尾根からの白馬三山他の山頂付近は雪が積もり、見事に三段紅葉を見せてくれていた。この日は風も無い良い天気に恵まれて暖かく、標高1800mからの眺めは最高なロケーションで、十分楽しませてくれた。更に第二ケルンまでの一時間ほどをトレッキングをしたかったが、装備も時間も無かったので残念ながら諦めた。ロープウエーのゴンドラから撮った画像だが、窓が汚れているので見難い画像だった乗り継ぎのリフトは高所なので、さすがに風はちょっと冷たい途中は紅葉がきれいであったリフト乗り継ぎ地点から眺めた白馬三山。雪が積もり冬山を感じたリフト最終地点から眺めた景色。天気が良かったので遠くまで見渡せた標高2903mの白馬鑓ヶ岳(はくばやりがたけ)水溜りに写った白馬鑓ヶ岳他観光用に2人乗りのパラグライダーが.......15分ほどの空中散歩で?万円だった

2009年11月04日

コメント(2)

-

金閣時

京都を観光する人は一度は訪れる「金閣寺」正しくは寺全体を「鹿苑寺」と言い、足利義満の法名から付けられた禅寺。中心となる舎利殿のことを金閣と言い、金閣舎利殿と言われるが、一般的に金箔を貼った舎利殿を、通称・金閣寺と呼ばれるようになった。金箔を貼るのは三層建ての内、二・三層で一層は貼らない。金閣時は国宝に指定されていたが昭和25年、僧により放火されて全焼した。資料をもとに昭和30年に再建され、現在金閣寺は世界遺産に、また庭園は特別名勝に指定されている。昭和62年には金箔貼り替え修復がされている。京都は時々行くが、金閣寺は久しぶりに見に行ったきた池の反対側から見た金閣寺太陽が当たると眩しいくらい.......修学旅行生?観光客が多くいた。外国人も....一層目は金箔が貼られてないので地味に感じる屋根には鳳凰の飾り。三層目の軒下には「究意頂」の額が掲げられている。 究意頂=上層の意鳳凰の飾り。昭和25年の放火事件時には取り外してあって火災を免れ現存する金閣寺の裏側夕佳亭 江戸時代の茶席。南天の床柱で有名

2009年10月22日

コメント(0)

-

河童神社

岐阜市の長良河畔に護国神社がある。この直ぐ近くには結婚式が出来る会館があり、そこから護国神社の参道を歩いて神前結婚式場に向かう。新郎新婦、親族等がこの参道を歩くのが人気で、我が家の娘もここを利用して結婚式を挙げた。参道を歩きたいと言って.......ただ、雨が降ると屋根がないから大変ではあるが.......ところでこの護国神社の境内の中に、河童神社がある。至極真面目なのか、冗談なのかはわからないが、近くに行ったら一度は見てくるのも面白いかもしれない!結婚式場から、この参道を新郎新婦が親族一同を従えて、神殿に向かう。社務所の前に大きな石に大八洲の文字が.......大八州(おおやしま)とは=多くの島からなる国の意。古代の日本の名称八州庭園河童大明神あまり大きくはないが河童数体が祀ってある。八州庭園の横に河童大明神がある。でもなぜここに河童大明神があるのかな?

2009年05月21日

コメント(1)

-

桂離宮

桂離宮は江戸時代始めに、八条宮初代智仁親王と二代智忠親王により約50年掛けて造られ、完成された日本庭園と言われる。今は一般に開放されているが許可申請が必要。1時間かけて池を一周する形で、園内を見学することが出来る。案内付きで......総面積は6万9千平方メートルあり、中央には池が造られていて、その周囲には茶室や石橋、灯籠、数寄屋風の日本建築物等で構成されている。御幸門 松琴亭。左の小さい石を敷き詰めてあるところは州浜。松琴亭内部月波楼から松琴亭を見る。松琴亭横の舟乗り場。松琴亭から月波楼を見る。峠の茶屋・賞花亭全体に多くの飛び石が引いてあり、その上を歩く。新御殿と古書院と中書院。月見台。古書院の正面に作られた月を見る設備。中門・古書院へ続く門。

2009年04月14日

コメント(0)

-

たま駅長

和歌山電鉄貴志川線終点 貴志の駅長は三毛ネコである。遠くからわざわざ見に訪れる客が後を絶たないと言うから面白い。と言う我々も、一応目的はこの駅長君を見に遠くから出掛けてきたが、ただネコの駅長を見ただけで帰ったのではなく、周辺の散策も兼ねて一日乗車券(650円)を購入して、途中下車を楽しんできた。全線と言っても僅か14kで、駅の数も始点終点駅を合わせても14駅であるが、元々1916年 日前宮、竈山神社、伊太祁曽神社などへの三社参りのための鉄道として、開業しているから歴史は古い。そこで我々も(2人連)日前宮、竈山神社、伊太祁曽神社参りを果たしてきた。この貴志川線は、写真のようなイチゴ電車が走っている。またおもちゃ電車も走っていて、遊び心のある会社である。イチゴ電車の車内。ネコのたま駅長の居る貴志駅。改札の横に駅長室が特別に作ってある。寒い時だったので、暖かな炬燵で丸くなっていた。お友達と一緒に......駅長の帽子を冠っているが、迷惑だろうね。(笑)ウルサイ人間どもが来てるな~っって思っているのかな。(*^^)v電車が着くとこのように多くの人がカメラを向けている。以下の3枚の画像は、貴志川線沿線の神社です。伊太祁曽神社(いたきそじんじゃ)木の神様だそうです。竈山神社(かまやまじんじゃ)日前神宮(ひのくまじんぐう)國懸神宮(くにかかすじんぐう)一つの境内に2つの神社があり、総称して日前宮(にちぜんぐう)と言われる。

2009年03月26日

コメント(0)

-

今尾の左義長 Part 2

今尾の左義長 Part2町の中でこれだけの火祭り、火の用心は大丈夫かな。周囲の道路には燃えカスが散乱している。用心に消防車が待機してるが........竹神輿の燃え盛る残骸を、境内の縁まで竹の竿で片付ける。ただただ熱いのみ!楽しんでるって感じですね。熱くって堪らんって逃げ出す氏子の青年。とにかく力任せに押しの一手である。チビッ子もお父さんに抱かれて参加してる。!(^^)!

2009年02月20日

コメント(1)

-

今尾の左義長 Part 1

岐阜・海津市平田町今尾では伝統的な左義長が、旧暦1月17日に行われる、正月行事の一つで「どんど焼」とも呼ばれる。大規模な左義長であり、高さ6メートル、重さ約2トンの青竹で組まれた竹神輿を、秋葉神社に運ばれ氏子により点火される。最後はその年の恵方の方向に倒して吉凶を占い、女性は参加出来ない祭りであり、400年前から行われているようだが、はっきりは分からないらしい。岐阜県重要無形民俗文化財に指定されている2回に分けてアップします。2トンもある竹神輿が境内に入ってくる。境内に着いた神輿を回す。所定の位置につけ、点火を待つ。前の組の残り火で氏子が火種を取る。神輿に点火です。ある程度燃えたところで、次の作業が待っている。これからがクライマックスの作業をする氏子が待機している。次回 Part2に.......

2009年02月17日

コメント(0)

-

野猿公苑 part 3

野猿公苑 Part3 をアップします。動物の自然の姿は見ていても飽きない。餌付をされていると言っても、檻の中と違った同じ空間に人間も一緒に居ると言うのは、ちょっと不思議です。でも野生なので油断をすると行けないですね。改めてもう少しゆっくり時間を取って行こうか?って話が出てるので、またの機会をお待ちください。また違った表情を撮れることを期待しながら.......!(^^)!

2009年02月03日

コメント(1)

-

野猿公苑 part2

長野県の上林温泉の地獄谷・野猿公苑の Part 2をアップします。2回に分けてアップすると書きましたが、3回に分けてアップしますので次回もご覧ください。野猿公苑入場口。入園料¥500也猿専用の温泉があるところまでは5分くらいある。この辺りから猿君たちが自由に遊んでる。行った時にちょうど餌が撒かれていた。全体で2・300頭はいるらしい。子猿も、横取りされないで食べていた。温泉に浸かってグルーミングの真っ最中。温泉の中にも撒かれた餌を食べている年配者?の.......親子のように見受けた。

2009年01月28日

コメント(2)

-

野猿公苑 part1

長野県上林地獄谷温泉には、冬の寒い時には露天風呂に入る野生の猿たちがいる。餌付けはされているが、自然のままの状態が見られる。実は野生の猿が湯に浸かるのは珍しいそうで、アメリカの雑誌、ライフの表紙を飾ったこともあるとか。その所為かどうか外国人が多く見物に訪れる。この野猿公園では、全く人間を恐れないので すぐ近くで写真を撮っていても無心で餌を食べている。子猿もです。そんな様子を2回に分けて、アップします。野猿公苑まではここから約30分歩く。雪がある時は車では行かれない。野猿公苑に一番近い宿。私たちはここに泊まった。宿、玄関の屋根には大きなツララ。下を歩くときはちょっと急ぎ足になる。!(^^)!宿の玄関を入ったところ。ストーブが点けてあってお客の靴などを乾かしてある。二階に上がる階段も相当古く、歴史を感じる宿。木造5階建てだそうです。この宿の裏にある露天風呂。男女混浴の表示が......この写真には猿の一団が写っていて、一匹が入浴している。夜になると宿の温水を通すパイプで暖を取る猿君。この日は外国人も同宿していた。オランダから来たとか!女性用の露天風呂。誰も入って無かったのでこっそりシャッターを......実は同行の女性が誘導してくれたので撮れた。(*^^)v

2009年01月23日

コメント(0)

-

鎌倉大仏

鎌倉市長谷にある、高徳院・鎌倉大仏(長谷大仏)は阿弥陀如来像。創建は1252年に銅像が建てられた言う説があるが、詳しくは不明だそうです。もとは大仏殿に安置されていたが、室町時代に津波で倒壊。以降は現在のような露天に.....銅像・阿弥陀如来(国宝) 像高約11メートル(台座を含め高さ13.35メートル)重量約121トン。重量は実際秤で計った値とか。江ノ島電鉄(江ノ電)長谷駅から徒歩で15分 江ノ電は住宅街をかすめるように走っている。結構なスピードで走っているが......右が大仏殿への入口正面から見たところ。大仏殿の礎石が残っているそうだが、確認をしてこなかった。拝観料の別に20円払えば、体内に入ることが出来る。仏像の左側に入口がある。背中の窓は何のため?与謝野晶子が大仏を詠んだ句碑がある。「鎌倉や みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におわす 夏木立かな」その中で「釈迦牟尼」と詠んでるのは間違いで、実際は「阿弥陀如来」だそうです。

2009年01月03日

コメント(1)

-

徳山・地獄うどん

岐阜県の徳山村は、今はダムの底になり、村は消えてなくなっています。その中の古い一軒の家を、岐阜県百年公園の一角に移築されている。江戸時代後期に建てられた家とかで、歴史を感じるが、毎年11月にその家で、徳山で食べられていた地獄うどん(辛子をたっぷり入れた汁で茹でる)を来園者に無料で提供し、体験試食を行った。そんな光景を.......200人分を用意していたが、午前中まで雨が降っていたので出足は良くなかったのが残念でした。また来年も予定されるので、興味のある人は今からでも、カレンダーにチェックを入れて置いて下い。一月には七草がゆも提供されます。家の中には当時のいろいろな生活用具も置いてあるが、ただ、普段は雨戸を閉めて開放されていないので見ることはできない。地獄うどんは、唐辛子をたっぷり入れた汁の中で茹でるのだが、大根も唐辛子を入れて、3日間は煮るので辛さもたっぷりの大根です。うどんを食べる前に、辛い大根も試食を。お子さん達も来るので辛さは押さえてあるようだが........うどんを茹でる前に、たっぷり入れた唐辛子を取り除いているところです。汁はかなり辛いはず。そこへ乾麺をいれて茹でる。この日はこの大鍋で2杯半作った。お手伝いの職員やボランティアが盛り付け。お代わり自由でした。お子さんでも食べられる辛さでした。私も食したが、もう少し辛くて欲しかった.......あまり辛くなかったのか、みんな平気な顔で試食していた。味はいかがかな!!

2008年12月08日

コメント(0)

-

日本刀鍛錬

岐阜県の関鍛冶伝承館では、日本刀の鍛錬実演を時々公開している。美濃刀の代名詞になった「関の孫六」は、折れず、曲がらず、切れ味の良い名刀を造った金子孫六兼元(二代目)だといわれている。もう一人関を代表する刀匠で和泉守兼定がいる。関の刀剣生産は、日本最大であったが、関ヶ原の戦い以降刀剣の需要が減って、急速に衰退していったとか。今でも使われている刀に関することわざも沢山あります。折り紙つき。急場しのぎ。しのぎを削る。さや当て。切羽詰まる。そりが合わない。単刀直入。伝家の宝刀。ふところ刀。目貫き通り。元の鞘に収まる。焼きを入れ。 他にまだあります。左から順に刀の姿になって行く。燃料は松炭を用いる。左手に持っているのは、炉の中に空気を送るふいご。鋼を約1500度以上になるまで熱する。熱してはつちで打つ。折り返しては鎚で打ち鍛え、不純物をも取り除く。縦にも横にも材料によっては十回以上折り返すと、玉鋼の層が1000層にも2000層にもなる。縦に切り込みを入れているところ。刀匠4人で打つことも.....鉄は熱いうちに打てです。その他、研師(出来上がった刀を研ぐ)、鞘師(刀に合わせて鞘を作る)、彫師(刀に装飾を施す)など多くの専門職を経て完成する。美術刀剣。日本刀の姿は美しいですね。

2008年10月14日

コメント(0)

-

厳島神社 Part 3

厳島神社 このPart3でアップは完了です。五重の塔も仰ぎ見、狛犬の後姿も.......狛犬の尻尾はちょっと変わった形をしている。この位置は鳥居を撮るには絶好の場所.....かな?太鼓橋は渡ることは出来ない。中央に見える舞台は重要文化財の能舞台。工事中の個所を見たが、この時は壁などに色を塗っていた。平清盛神社満潮を迎えると床すれすれまで海水が来てました。門前町の商店街です。厳島神社 Part3で終了。

2008年09月29日

コメント(0)

-

厳島神社 Part 2

国宝であり、世界文化遺産である厳島神社の Part2です。参拝入口 275米の回廊で結ばれている。国宝・高舞台本殿を見る祓い殿厳島神社のシンボル、大鳥居 高さ16米 材質 楠木自分の重みだけでで立っているとか。大鳥居、横から見るとこのようです。次回は Part3です。

2008年09月20日

コメント(0)

-

厳島神社 Part 1

日本三景の一つ、安芸の宮島へ行って来たので三回に分けて紹介します。国宝でもあり、世界文化遺産でもある厳島神社は、天気があまり良くなかったがやはり観光名所,平日にかかわらず渡船の乗客は一杯だった。(夏休みと言うこともあるが)ただ、我々は(3人で行った)朝早くに行ったためか比較的空いていてゆっくり回れたが、帰る頃には多くの人で賑わってきた。因みに日本三景=丹後の天橋立 - 陸奥の松島 - 安芸の宮島宮島へ渡る船を待つ人たち。宮島へ渡る船連絡船から見た大鳥居。左に厳島神社が見える。日本三景の碑参道1参道2この鹿君、帰りにも同じところで頑張っていた。餌が貰えると思ってかな。島内には500頭近くの鹿が居て、増え過ぎて困っていると言う。Part2に続く.......

2008年09月14日

コメント(0)

-

原爆ドーム

今回の画像は、特別な説明は要りませんね。広島へ行った折に原爆ドームを見てきました。夕方になり時間が少し足らなくて、駆け足になったことは残念でした。夕方の広島市内。市内バスからの眺め....この時の運転手さんが親切に教えてくれました。この日泊まった宿からドームの方向見る。ドームのある平和公園の前にある噴水。慰霊碑原爆ドーム原爆ドーム

2008年09月07日

コメント(0)

-

山鉾巡行 part 2

祇園祭・山鉾巡行 part 2 月鉾の辻回し。鉾の上で鉦・笛・太鼓等で祇園囃子を演奏する若者。蟷螂山(とうろうやま)かまきり山とも呼ばれ、鉾の中で唯一からくりが施されている。かまきり山のからくり。カマを振ったり、羽を広げたり.....見ていて楽しい。放下鉾の車輪。直径2米はある車輪止めや方向変換用の道具が同行する。一休みしている行列。やはり京都は暑い、見物人も大変でした。祇園祭は八坂神社を中心に行われる。八坂神社八坂神社に奉納されている神輿。24日に市内を練り歩き、夜には神霊を神社に戻すとか。完

2008年08月12日

コメント(0)

-

山鉾巡行

京都祇園祭・山鉾巡行 part 1京都3大祭りの一つ、祇園祭の山鉾巡行が7月17日に行われたので始めて見に行ってきました。祇園祭は様々な神事などが行われ、約一か月間の祭りで1000年以上の歴史がある。、クライマックスとして32基の山鉾巡行が.......また当日の午後からは、八坂神社の境内から3基の神輿が練り歩くそうです。時間が無かったので神輿を見ることができなかったのはちょっと残念でした。撮ってきたのは山鉾32基全部。でもすべて載せることは無理なので、3回に分けて出来るだけ載せることにします。山鉾巡行様子の動画を見たい方は ここをクリックしてください。山鉾巡行で必ず先導的役割を持つ、長刀鉾。最初の河原町での辻回しをする長刀鉾。10トン以上ある鉾の辻回しは圧巻です。車輪の下に竹を敷いて大勢の勢子で引くのだが........辻回しもスムーズに行き、次の辻に向かう長刀鉾。山鉾巡行で大きな役割を持つ稚児も同乗。油天神山保昌山保昌山のご神体。巡行当日の2日前、ご当家の行為により2階に安置されてるご神体を撮らせていただきました。四条傘鉾。 このようなシンプルな鉾もあるのですね。四条傘鉾に付いて歩く子供従者。辻回しに力が入る船鉾。part 2に続きます。

2008年08月04日

コメント(0)

-

アイガモちゃんのその後と........

2週間前に載せた、アイガモ農法に貢献するアイガモちゃん。今ではハトくらいの大きさに育ち、そろそろ田圃に放たれて稲が育つまで雑草を食べ、害虫を退治してくれる。更に田圃の中を移動するので、水がかきまぜられ酸素を供給する。良い事ずくめです。ただ、野犬やイタチには要注意です。アイガモちゃん、こんなに大きくなったよ......今は狭いところに居るが、もうすぐ大きな田圃で自由に運動するよ。ところで、これは何か分かりますか~?何かの卵だろうと言うことは分かるでしょう。実は稲の大敵、ジャンボタニシの卵。こんな状態に用水路に産み付けるとか。気持ち悪いくらいのピンクは異様な感じです。

2008年07月01日

コメント(0)

全68件 (68件中 1-50件目)