-

1

たった10km/hの違いが、生死を分ける――衝撃の映像と事実

たった10km/hの違いが、生死を分ける――衝撃の事実ずいぶん前ですが、1997年ビクトリア州交通事故委員会(TAC)は、ほんの少しのスピード超過がどれほど危険かを訴えるため、衝撃的な映像を世に送り出しました。作られた映像ですが衝撃な内容ですので閲覧にはご注意ください。この映像では、交通事故の現場で日々生と死の境目を見つめる外傷外科医 リチャード・ギルホーム博士 が、時速70km/hで車が歩行者をはねたとき、0.2秒以下の間に人体に何が起こるのか を解説しています。たった0.2秒で、人体は破壊される事故は一瞬で起こります。時速70km/h で走行する車が歩行者と衝突した場合、わずか0.2秒の間に取り返しのつかない損傷が発生します。車がブレーキを踏んでも、制動距離は 50メートルに及びます。ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)を搭載していても、最初の衝撃は時速46km/h前後で発生します。バンパーが 膝を直撃し、膝関節と筋肉、人体を裂きます。その勢いで歩行者の頭部はウィンドスクリーンを突き破り、頭蓋骨の重み全てが首にのしかかり、首が折れます。さらに、脳は致命的な衝撃を受け、破壊されます。1秒以内に、歩行者の身体は地面にたたきつけられ、70%の確率で死亡します。たった10km/hの差が、生死を分けるもしこの車の速度が時速60km/h以下だったら――。歩行者に衝突する前に停止できた可能性 があり、命を奪う事故にはならなかったかもしれません。 歩行者は深刻な被害を受けずに済んだ可能性が高いのです。「たった10km/h」そう思っていませんか?あなたが「少しだけ」と思っているスピード超過が、人の命を奪う可能性があります。たった10km/hの違いで、歩行者の生存率が大きく変わることを、この映像ははっきりと示しています。最後に表示されるメッセージが、その全てを物語っています。「10km/h速度を落とせば、命を救える。」たった10km/hの違いが、人の人生を、そしてあなた自身の人生をも左右するのです。あなたは、どうしますか?他の関連記事タイのストリートレーススピードが招いた悲劇 ― あの日の教訓

2025.02.22

閲覧総数 131

-

2

1998年 PORSCHE 911 GT1-98の空力問題によるクラッシュ

ポルシェ911 GT1:伝説と悲劇を背負ったGTモンスター(2025/3/5記事再構成)PORSCHE 911 GT1-98 のクラッシュ。(1998年、ロードアトランタにてヤニック・ダルマスがドライブ)空力は諸刃の剣。空中でマシンをコントロールできない恐ろしさは計り知れなかったことでしょう。GTレースの歴史に名を刻んだマシンの中で、ポルシェ911 GT1ほどドラマティックな運命をたどった車はそう多くない。ル・マン制覇を目指し、GT1クラスの頂点に立つべく開発されたこのマシンは、成功と失敗、そして悲劇的なクラッシュとともに、モータースポーツファンの記憶に深く刻まれている。開発経緯:ポルシェのGT1への挑戦1990年代半ば、GTレースは空前の盛り上がりを見せていた。FIA GT選手権やル・マン24時間レースでは、マクラーレンF1 GTRやフェラーリF40 LMといったスーパーカーをベースとしたマシンが競い合っていた。この流れに対応するため、ポルシェは911の名を冠しながらも、事実上プロトタイプカーに近い「911 GT1」を開発した。911 GT1は、当時のポルシェのロードカーである993型911をベースにしつつも、シャシーやエンジンレイアウトは大きく異なっていた。エンジンは水冷3.2Lツインターボのフラット6を搭載し、最高出力は600馬力以上を誇った。カーボンコンポジットを多用したボディは軽量であり、空力性能を突き詰めたデザインが施されていた。戦績:ル・マンへの挑戦911 GT1は1996年のル・マン24時間レースにデビューし、クラス優勝を果たす。翌1997年には進化型である「911 GT1 Evo」を投入し、さらなるパフォーマンス向上を狙った。しかし、この年のル・マンではマクラーレンF1 GTRやメルセデスCLK-GTRとの熾烈な戦いに敗れ、総合優勝には届かなかった。1998年、ポルシェは「911 GT1-98」を開発し、ついにル・マンで総合優勝を飾る。この年のレースはまさにポルシェのためにあったといっても過言ではなく、GT1クラスの規定変更が迫る中での有終の美となった。この年のル・マン24時間レースでは、以下のドライバーが911 GT1-98をドライブした。カーナンバー26:ローラン・アイエロ、アラン・マクニッシュ、ステファン・オルテリカーナンバー25:ヨルグ・ミューラー、ウーヴェ・アルツェン、ボブ・ウォレククラッシュの悲劇:空力問題とマシンの限界911 GT1は非常に高い空力性能を持っていたが、それは同時にマシンの不安定さを引き起こす要因にもなっていた。その影響が最も顕著に現れたのが、1998年の「プチ・ル・マン」(ロードアトランタ)での事故だった。このレースで、ヤニック・ダルマスがドライブするポルシェ911 GT1-98は、ストレートでの高速走行中に突如としてフロントが浮き上がり、空中で一回転する大クラッシュを起こした。幸いにもドライバーは無事だったが、この事故はGT1マシンの空力設計の限界を示すものとなった。この事故だけでなく、メルセデスCLK-LMやトヨタGT-Oneなど、GT1マシンは空力の問題を抱えており、FIAはGT1クラスの安全性を懸念するようになった。引退とGT1クラスの終焉1998年のル・マン優勝を最後に、ポルシェ911 GT1はレースシーンから姿を消した。FIA GT選手権ではGT1クラスが廃止され、耐久レースの規則も変更されたことで、911 GT1のような「ロードカーを名乗るプロトタイプ」は過去のものとなった。しかし、ポルシェ911 GT1は今なおGTレースファンの記憶に残る名車である。その革新的な設計と劇的なレース展開、そして空力の限界に挑んだ結果のクラッシュは、GT1時代の光と影を象徴している。GTレースが好きな人なら、このマシンの挑戦と苦難、そして栄光に共感せずにはいられないだろう。

2010.11.02

閲覧総数 178

-

3

タイのISUZU MU-X 2025年モデル

日本での正規販売が無いのが残念 いすゞのSUV「MU-X」この、ISUZU MU-X は世界中で多くのファンに愛されているモデルです。その最新モデルは、デザインや性能、安全性の面で大幅な改良が施され、さらに魅力的な一台となっています。生産国MU-Xは、いすゞの主要生産拠点であるタイで製造されています。タイは、いすゞのピックアップトラック「D-MAX」やSUV「MU-X」の生産の中心地であり、世界中への供給拠点となっています。仕様最新のMU-Xには、2種類のディーゼルエンジンがラインアップされています。2.2Lディーゼルエンジン(RZ4F型)最高出力:120kW最大トルク:400Nmトランスミッション:8速AT3.0Lディーゼルエンジン(4JJ3-TCX型)最高出力:190PS(140kW)/3,600rpm最大トルク:450Nm/1,600~2,600rpmトランスミッション:6速ATまたは8速AT特徴デザイン面では、最上級グレード「RS」が新たに設定され、ブラックを基調としたフロントグリルや専用エンブレムがスポーティーで精悍な印象を与えます。インテリアにはアンビエントライトやフットランプが追加され、高級感あふれる空間が広がります。安全性も強化されており、新世代ステレオカメラの採用により、交差点での歩行者検知や後退時の自動ブレーキなど、先進的な安全機能が充実しています。販売国MU-Xは、タイをはじめとする東南アジア諸国、オーストラリア、フィリピン、中東、南アフリカなど、世界60以上の国や地域で販売されています。価格具体的な価格は各市場やグレードによって異なりますが、タイ市場におけるMU-Xの価格帯は以下の通りです。2.2Lモデル:約1,100,000バーツ(約350万円)3.0Lモデル:約1,500,000バーツ(約480万円)詳細な価格情報については、各国のいすゞ公式サイトや販売店にお問い合わせください。販売台数MU-Xは、いすゞのグローバル戦略車として高い人気を誇り、2023年度にはD-MAXとMU-Xの合計で約41万7,000台が販売されました。そのうち、タイ国内での販売が約20万2,000台、輸出が約21万5,000台となっています。まとめMU-Xは、家族や友人とのドライブ、アウトドアアクティビティ、日常の通勤など、さまざまなシーンで活躍する万能SUVです。その洗練されたデザインと高い性能、安全性は、ドライバーと乗員の満足度を高め、日々の生活を豊かにしてくれることでしょう。3.0Lエンジンを搭載したモデルは、長距離ドライブやオフロード走行において力強い走りを提供し、SUVとしての本格的な性能を求めるユーザーに最適です。一方で、2.2Lエンジンのモデルは、都市部での扱いやすさや燃費性能を重視するドライバーにとって魅力的な選択肢となるでしょう。最新のMU-Xは、ライフスタイルに新たな価値を提供し、毎日の移動を特別な時間に変えてくれる一台でしょう。ISUZU MU-XのCM動画今時の先進技術は大体は搭載されているようです。

2025.02.20

閲覧総数 233

-

4

ラリーカーのハンドブレーキの秘密(HYUNDAI RALLY TEAM)

ハンドブレーキの使い方とラリーカーのテクニックラリーカーの運転において、ハンドブレーキは非常に重要な役割を果たします。特に、コーナーを抜ける際やスタート時に必要不可欠なこの技術を、今回は実際のラリーカーであるヒュンダイi20 Nラリーカーを例にとって解説します。ハンドブレーキの基本ラリーカーのハンドブレーキは、一般的な車とは少し違います。普通の車では、ハンドブレーキを引くことで後輪のブレーキをロックし、車を停止させるために使いますが、ラリーカーではこの操作がドライビングテクニックの一部として活用されます。ヒュンダイi20 Nラリーカーでは、ハンドブレーキはリアブレーキをロックさせ、車を急激に回転させるための武器となります。しかし、四輪駆動の車においては、単に後輪をロックするだけでは車をうまく回転させることができません。なぜなら、四輪駆動では前後の駆動力が均等にかかるからです。そこで登場するのが「ディファレンシャルアンロッカー」という装置です。ディファレンシャルアンロッカーとは?この装置は、後輪の駆動を一時的に解除し、リアアクスルが自由に回転できるようにすることで、ハンドブレーキの効き具合をサポートします。つまり、ハンドブレーキを引いたときに、後輪がロックされ、車の後ろがスムーズに回転するようになるのです。これにより、コーナーでのドリフトやターンが格段にやりやすくなります。また、ディファレンシャルアンロッカーは、ハンドブレーキを引くときに足のブレーキと一緒に使われることが多く、その圧力差を利用して後輪の駆動を解除します。これによって、ラリーカーはコーナーでスムーズに回転し、ドライバーはより効率的にコーナーを曲がることができるのです。ハンドブレーキの使いどころラリーカーにおけるハンドブレーキの使い方は、ただ単に車を止めるためだけではありません。実際には、コーナーを抜ける際に大きな影響を与えます。スタート時の使用ラリーのスタート時には、ハンドブレーキは「ローンチコントロール」の一部として使われます。ギアを一速に入れた後、ハンドブレーキを引き、ローンチボタンを押すことで、スタート時に最適な加速を実現するのです。スタート後、クラッチとハンドブレーキを同時に放すことで、素早くステージに突入します。中速・高速コーナー中速から高速のコーナーでは、ハンドブレーキを使って車を素早く回転させることができます。この時、ハンドブレーキは少しだけ引き、リアを少しだけロックして車を回転させます。大切なのは、ハンドブレーキを引き続けないこと。ずっと引いていると、車が減速してしまうからです。適切なタイミングで素早く引いて、フロントをターンさせることがポイントです。タイトなヘアピンターンラリーカーでは、ヘアピンターンなどの非常にタイトなコーナーを曲がる時に、ハンドブレーキを使うことが不可欠です。この場合、車の後ろを思い切り回転させるために、足のブレーキとハンドブレーキを組み合わせて使用します。コーナーに近づいたら、ハンドブレーキを引くことで、後輪をロックし、リアディファレンシャルを解除します。これにより、後輪が自由にロックされ、車の後部をスムーズに回転させることができるのです。完璧なハンドブレーキターンを成功させる方法完璧なハンドブレーキターンを決めるためには、いくつかのポイントがあります。エントリースピード:コーナーに突入する前に、十分なスピードを維持しておくことが重要です。エントリーが速ければ速いほど、ハンドブレーキでの効果が強くなります。ハンドブレーキの圧力:ハンドブレーキを引く力を調整することで、後輪のロックをコントロールできます。強く引くほど後輪が強くロックされ、車はより急激に回転します。ステアリング角度:ハンドブレーキと同時にステアリングを適切な角度に切ることも大切です。ステアリング角度が合っていれば、後輪がスムーズに回転し、車が素早くコーナーを抜けることができます。これらをうまく組み合わせることで、素晴らしいハンドブレーキターンが決まります。ハンドブレーキは単なる停止のための道具ではなく、ラリーカーの運転において非常に重要なツールです。まとめハンドブレーキは現代のラリーカーにおいて欠かせないツールであり、単なるスタート時の加速やヘアピンターンだけでなく、車の扱いを向上させるための貴重な技術でもあります。このテクニックを身につければ、ラリーだけでなく、日常的な運転にも役立つかもしれません。自分のドライビングをさらに向上させるために、ぜひハンドブレーキの使い方をマスターしてみてください。ラリーや車の運転技術に関する情報は非常に面白いので、興味があればぜひチェックしてみてください。運転に関する記事はこちらDriving

2025.02.26

閲覧総数 168

-

5

伝説のWRCドライバーたち~1980年代から1990年代の栄光と悲劇のドラマ~

伝説のWRCドライバーたち~1980年代から1990年代の栄光と悲劇のドラマ~(2025/3/9記事再構成)様々なドラマが繰り広げられる、WRC、世界ラリー選手権。動画冒頭の三菱ギャランVR-4を押すシーンでズボンが脱げてしまうシーンは何ともいえないですが。序章:栄光の時代の幕開け1980年代の初め、世界ラリー選手権(WRC)は新たな時代を迎え、数々の伝説的なドライバーたちが登場しました。グループB規定によって誕生した超高性能マシンは、ドライバーたちにとって大きな挑戦でしたが、彼らの技術力と情熱はそれを超えていきました。その時代を支えたドライバーたちの物語は、今なおモータースポーツの歴史の中で語り継がれています。第1章:1980年代の英雄たちワルター・ロール(ドイツ)ドイツのワルター・ロールは、精密なドライビングスタイルで多くのファンを魅了しました。1980年のモンテカルロ・ラリーでの見事な勝利が、彼のキャリアにおける最も光輝く瞬間となりました。1982年にはWRCチャンピオンの座を獲得し、彼の名はその後のドライバーたちにとって一つの指標となりました。ティモ・サロネン(フィンランド)フィンランドのティモ・サロネンは、1985年にプジョー・205ターボ16でWRCチャンピオンに輝きました。彼の安定した走りと冷静な判断力は、他のドライバーたちにとって大きな壁となりました。5勝を挙げたシーズンは、後にサロネンの名を不朽のものにしました。スティグ・ブロンクビスト(スウェーデン)スウェーデンのスティグ・ブロンクビストは、1984年にアウディ・クワトロでWRCチャンピオンに輝きました。特に雪上での走行技術は卓越しており、その勇敢で攻撃的なドライビングは多くのファンを魅了しました。彼のキャリアは、四輪駆動の時代を切り開いた象徴的な存在でした。マルク・アレン(フィンランド)フィンランドのマルク・アレンは、ランチア・037やデルタS4を駆り、多くの勝利を収めました。彼はWRCチャンピオンにはなれませんでしたが、その激しいドライビングスタイルと勝負強さで、常にタイトル争いに絡む存在でした。特に1986年のグループB最終年には、ランチアのエースドライバーとして活躍しました。アリ・バタネン(フィンランド)アリ・バタネンのドライビングスタイルは大胆そのもので、1981年にフォード・エスコートRSでWRCチャンピオンに輝いた瞬間は、ラリーの歴史に深く刻まれました。彼のドライブは攻撃的でありながら、確かなテクニックを感じさせましたが、1985年のアルゼンチン・ラリーで大事故に見舞われ、長期間のリハビリ生活を強いられました。復帰後、彼は再びその強さを証明し、ラリー界における不屈の精神の象徴となりました。第2章:グループBの栄光と悲劇ヘンリ・トイボネン(フィンランド)若干24歳でその才能を開花させたヘンリ・トイボネンは、1986年にランチア・デルタS4でツール・ド・コルスを制しました。しかし、その後彼は不運にも事故で命を落とし、ラリー界の悲劇の一つとして語り継がれることとなりました。トイボネンの死は、グループB規定の廃止を促し、ラリーの世界に新たな時代の到来を告げました。ハンヌ・ミッコラ(フィンランド)ハンヌ・ミッコラは、1983年にアウディ・クワトロでWRCチャンピオンとなり、その後も安定した活躍を続けました。彼の冷静なドライビングと、車を着実にコントロールする技術は多くのファンに支持され、長いキャリアを持つこととなります。ミシェル・ムートン(フランス)1981年、フランスのミシェル・ムートンは女性ドライバーとして初めてWRC総合優勝を果たしました。サンレモ・ラリーでの勝利は、モータースポーツ界における女性の地位向上に大きく寄与し、彼女の名は世界中のファンに知られることとなります。第3章:1990年代の新たな英雄たちカルロス・サインツ(スペイン)1990年代、WRCは新たな時代に突入しました。スペインのカルロス・サインツは、1990年と1992年にトヨタ・セリカでWRCチャンピオンとなり、その情熱的なドライビングで世界中のファンを魅了しました。1998年の最終戦では、エンジントラブルによってタイトルを逃し、彼の涙を飲んだシーンは今も記憶に残ります。ディディエ・オリオール(フランス)フランスのディディエ・オリオールは、1994年にトヨタでWRCチャンピオンに輝きました。彼の安定した走りとチームメイトとしての信頼感は、トヨタの成長を支える重要な要素となりました。コリン・マクレー(イギリス)1995年にスバルでWRCチャンピオンに輝いたコリン・マクレーは、攻撃的なドライビングとそのカリスマ性で世界中のファンを魅了しました。彼の情熱的なレース展開は、多くのラリーファンにとって生きる伝説となり、イギリスのラリー界を牽引する存在となりました。トミ・マキネン(フィンランド)トミ・マキネンは、1996年から1999年にかけて4年連続でWRCチャンピオンに輝きました。三菱ランサーエボリューションでその才能を開花させ、WRCの黄金時代を支えたフィンランドの英雄でした。彼の冷静沈着な走りは、ファンのみならずチームにも信頼され、時代を代表するドライバーとなりました。第4章:不滅の伝説1980年代から1990年代にかけて活躍したWRCドライバーたちは、ただの競技者ではありませんでした。彼らは自らの人生を賭けてモータースポーツの世界に名を刻み、その戦い方は今も多くの人々に影響を与えています。グループBの興奮、技術革新、そして数々の悲劇は、WRCの歴史の中で永遠に語り継がれます。その後、ラリー界は進化を遂げ、現代のドライバーたちに引き継がれていきますが、1980年代と1990年代に生まれた伝説的なドライバーたちの存在は、WRCというスポーツの魂に深く根付いているのです。

2012.12.11

閲覧総数 79

-

6

1980年代のランチア・デルタS4——Group Bを象徴するモンスター

ランチア・デルタS4の技術解説—Group Bを象徴するモンスター〜ラリー史に刻まれた究極のマシン、そのメカニズムを紐解く〜1980年代、WRC(世界ラリー選手権)において最も過激で伝説的な時代といえば、やはり「Group B」だろう。その中でもランチア・デルタS4は、まさにモンスターマシンと呼ぶにふさわしい存在だった。ターボとスーパーチャージャーを組み合わせたツインチャージャー、カーボン・ケブラーを駆使した軽量ボディ、そしてミッドシップ4WDレイアウト——このマシンの技術的挑戦は、当時の常識を超えたものだった。今回は、デルタS4のメカニズムを掘り下げ、その魅力を改めて味わってみよう。1. ツインチャージャーという異端の選択デルタS4の最大の特徴は、ターボとスーパーチャージャーの二段過給システムだ。これは当時のラリーマシンとしては異例で、ターボラグを最小限に抑えつつ圧倒的なパワーを確保するための技術だった。1-1. なぜツインチャージャーなのか?通常のターボは、高回転時には爆発的なパワーを生むが、低回転ではターボラグが生じてしまう。そのため、ラリーのようなトルクの瞬発力が求められる競技では、低回転域の補助が課題だった。そこで採用されたのが、アイアバッサ製のスーパーチャージャーとKKK製ターボチャージャーを組み合わせたツインチャージャーシステム。低回転域(〜4500rpm):スーパーチャージャーが機械的にブーストをかけ、即座にトルクを発生高回転域(4500rpm〜):ターボが作動し、爆発的なパワーを発揮このシステムにより、どの回転域でもアクセルを踏んだ瞬間に強烈な加速が得られるようになった。これは、タイトなヘアピンや低速コーナーでも鋭い立ち上がり加速を実現し、ライバルとの差をつける武器となった。2. 究極のミッドシップ4WDレイアウトデルタS4は、見た目こそ「デルタ」の名を冠しているが、その実態は完全なプロトタイプカーだ。最大の特徴は、エンジンレイアウトと駆動システムにある。2-1. ミッドシップレイアウト通常のデルタとは異なり、デルタS4のエンジンはコクピットのすぐ後ろ(ミッドシップ)に搭載されている。この配置によって、前後の重量バランスが向上し、回頭性が高まるトラクションが向上し、加速性能が抜群になるさらに、エンジンとトランスミッションを縦置きにすることで、メンテナンス性と重量バランスの最適化が図られていた。2-2. 先進的な4WDシステムデルタS4の4WDシステムはセンターデフとリミテッドスリップデフ(LSD)を組み合わせた3デフ方式。このシステムにより、前後の駆動配分を路面状況に応じて最適化トラクションロスを抑え、どんなサーフェスでも最大限のグリップを確保できるこの4WDシステムは、のちのデルタHFインテグラーレにも影響を与え、ランチアのラリーカーの伝統として受け継がれることになる。3. 軽量化と空力の徹底追求デルタS4は、グループBマシンとして求められる「速さのための軽量化」を徹底していた。シャシーはカーボン・ケブラー製のモノコック構造 → 剛性を確保しつつ極限まで軽量化ボディはFRP(ガラス繊維強化プラスチック)製 → 軽さと強度を両立エアロダイナミクスの最適化 → フロントとリアに大型ウイングを装備し、ハイスピードでも安定性を確保この結果、車重はわずか890kgに抑えられ、パワーウェイトレシオは1.3kg/PSという驚異的な数値を誇った。4. 驚異のスペックと実績デルタS4の公式スペックは以下の通り。スペック 数値エンジン 1.8L 直列4気筒 DOHC ツインチャージャー出力 500〜600PS(チューニング次第で800PS超も可能)トルク 約50kgm駆動方式 4WD車重 890kg0-100km/h加速 約2.5秒4-1. WRCでの活躍デルタS4は1985年のRACラリーでデビューし、デビュー戦でいきなり勝利。その後もモンテカルロ・ラリーを制するなど、その性能を証明した。しかし、1986年のツール・ド・コルスでのアンリ・トイヴォネンの事故により、Group Bの終焉が決定。結果的に、デルタS4は短命のままその姿を消すこととなった。5. まとめ——Group Bが生んだ伝説の怪物ランチア・デルタS4は、ラリー史上最も革新的で、最も過激なマシンのひとつだった。ツインチャージャーによる瞬発力と爆発的な加速ミッドシップ4WDの圧倒的な走行性能カーボン・ケブラーの軽量ボディによる究極のパワーウェイトレシオGroup Bという異次元のカテゴリーが生んだこのマシンは、今なお多くのモータースポーツファンの心を掴んで離さない。もし当時のGroup Bが存続していたら、デルタS4はどこまで進化したのだろうか——そんな想像を巡らせるのもまた、ラリーの楽しみではないだろうか。不気味ささえ感じる狂気の怪物、LANCIA DELTA S4

2025.02.24

閲覧総数 164

-

7

故コリン・マクレーのご息女、ホリー・マクレーが自宅での思い出と共に

故コリン・マクレーの思い出と共に ― ホリー・マクレーが整理した遺品の数々ラリー界のレジェンド、故コリン・マクレー。その名は、数多くのモータースポーツファンの心に深く刻まれています。彼が残した栄光の数々、挑戦的な姿勢、そして世界中の人々に与えた影響は、今もなお色褪せることがありません。コリン・マクレーの娘、ホリー・マクレーが自宅の倉庫で父の遺品を整理する様子が公開され、ファンにとっては感動的な瞬間が映し出されました。しかし、この瞬間、私たちファンにとっては特別な意味を持つ一方で、ホリーにとってはそれが彼女の生活そのものであり、人生の一部であることを思うと、また違った感情が湧き上がります。動画を通じて、彼女がその思いを私たちとシェアしてくれたことに、私たちは心から感謝し、共感しています。遺品は個人的な思い出だけでなく、ファンの思い出でもあるホリーが整理していた遺品は、彼女だけの思い出の品々にとどまりません。実は、それらは世界中のコリン・マクレーのファンにとっても貴重な思い出の品々でもあるのです。コリン・マクレーが歩んできた歴史の中で、多くのファンが共感し、応援してきた瞬間が詰まっているからこそ、その整理作業には特別な意味が込められています。ホリーが思い出の品々に触れるたびに感じるのは、ただの「物」としての価値ではなく、父との時間、彼が成し遂げた偉業、そしてそれを見守ってきた人々との繋がりです。ファンとして、その一部を見守ることができるというのは、非常に感動的な瞬間でもあります。感傷的な瞬間 ― コリン・マクレー R4の商標資料や契約書その整理作業の中で、ホリーが最も感傷的になった瞬間の一つは、コリン・マクレーが開発し、制作した「R4」という車両に関する商標のパテント資料や、1999年にフォードと交わした初めての契約書が出てきたときでした。これらの重要な資料は、コリンがモータースポーツ界でどれだけ革新的な役割を果たし、どれだけの努力を重ねてきたかを物語っています。その資料を手にしたホリーの表情には、感傷的な思いが溢れていました。父が築き上げた業績を、彼女自身が整理することで改めて感じることの多さを、私たちも目の当たりにし、心が揺さぶられる瞬間でした。こうした資料は、ただの思い出の品にとどまらず、コリン・マクレーの遺産、そしてモータースポーツ史の中でも特別な位置を占めるものなのです。家族の絆と遺産の受け継ぎホリー・マクレーが遺品を整理している姿は、コリン・マクレーという人物を家族として深く愛し、その思い出を大切にしながら新たな一歩を踏み出す姿を感じさせます。それは、ただの整理作業ではなく、過去と未来を繋ぐ大切な行為であり、家族の絆が如何に強いものであるかを私たちに教えてくれます。また、こうした感動的な瞬間を私たちとシェアしてくれるホリーの優しさにも心が温まります。モータースポーツファンとして、私たちはコリン・マクレーの業績に深く感謝し、彼が残したものを尊重していますが、その遺産が家族にとってどれだけ特別なものかを再認識することができる貴重な機会でもあります。思い出を共有することの大切さホリーが動画を通じて私たちとその思い出を共有してくれたことは、コリン・マクレーを愛するすべての人々にとって、計り知れないほどの感動を与えてくれました。私たちファンにとっても、コリン・マクレーの遺産をただの「モータースポーツの記録」ではなく、家族の大切な記憶として感じることができるのは、非常に貴重な経験です。ホリーが整理する遺品の中には、コリン・マクレーという人物を知り、愛してきたファンにとっても深い意味を持つものが多くあります。その中でも、R4の商標資料や契約書など、父の業績に関わる貴重な品々は、コリン・マクレーのレガシーを今後も引き継いでいくための大切な証となることでしょう。このように、ホリー・マクレーが遺品を整理するシーンを通じて、コリン・マクレーの偉大さと家族との絆、そしてその遺産がどれほど大切にされているのかを伝えることができると思います。ファンにとっても、感動的で共感を呼ぶ内容に仕上げることができるでしょう。※動画内でホリーは、「ゲームソフトがたくさん見つかったので、欲しい方は連絡してください」と語っています。もしご希望の方がいれば、ぜひ連絡してみるのも良いかもしれません。ただし、日本への送付には送料などがかかるため、ホリーが日本に来るタイミング(ラリージャパンや、一人旅でしばしば日本を訪れることがあります)に、直接持ってきてもらい、お会いすることをお願いするのも一つの方法かもしれませんね。故コリン・マクレーについて**コリン・マクレー(Colin McRae, 1968-2007)**は、スコットランド出身のラリードライバーで、1995年にスバル・インプレッサでWRC(世界ラリー選手権)王者となり、英国人初のタイトル獲得者となった。攻撃的なドライビングスタイルと豪快な走りで世界中のファンを魅了し、ゲーム「Colin McRae Rally」シリーズでも知られる。後年はプライベーター向けラリーカー「R4」の開発にも携わった。2007年、ヘリコプター事故により他界。彼のラリーへの情熱は今も語り継がれている。Colin McRae R4について**コリン・マクレー R4(Colin McRae R4)は、伝説的なラリードライバーであるコリン・マクレー(Colin McRae)**が開発に関わったラリーカーです。概要開発者:コリン・マクレーと「Colin McRae Vision」チーム発表:2006年目的:プライベーター(個人参戦チーム)向けのラリーカーとして開発特徴:シンプルな構造でメンテナンス性が高いFIA(国際自動車連盟)のさまざまな規格に適合可能市販のラリーカーよりもカスタマイズ性が高いスペックエンジン:2.5L 直列4気筒 NAエンジン出力:約 340 馬力駆動方式:四輪駆動(4WD)トランスミッション:6速シーケンシャル車両重量:約1,100kgシャシー:スペースフレーム構造サスペンション:ダブルウィッシュボーンブレーキ:前後ディスクブレーキ特徴と開発背景コリン・マクレーは、ワークスチーム(メーカー支援チーム)でなくても競争力のあるラリーカーを提供することを目指し、R4を開発しました。この車はWRC(世界ラリー選手権)規格ではなく、プライベーター向けの「ワンメイクレース」や「オープンクラスのラリー」に適した仕様になっています。車両は徹底的な軽量化と高い信頼性を重視して設計され、エンジンもターボを採用せずにNA(自然吸気)でパワーを確保するアプローチが取られました。実戦での活躍R4はラリーイベントやヒルクライムイベントで使用されましたが、WRCのようなトップクラスの競技に参戦することはありませんでした。しかし、プライベーター向けのラリーカーとして一定の評価を受け、特にコリン・マクレー自身がデモ走行で見せたパフォーマンスが話題になりました。コリン・マクレーの事故とR4のその後残念ながら、2007年にコリン・マクレーはヘリコプター事故で他界してしまい、R4のプロジェクトも彼の死後、大きく発展することはありませんでした。しかし、彼のラリーに対する情熱が詰まったこの車は、現在もファンの間で語り継がれています。まとめコリン・マクレーが開発に関与したプライベーター向けのラリーカー340馬力のNAエンジンと4WDを採用軽量・シンプルな設計でメンテナンス性が高い競技車両として一定の評価を受けたが、大規模な普及には至らなかった今でもコリン・マクレーの名前とともに、R4は特別な存在としてラリーファンの間で語り継がれています。

2025.03.16

閲覧総数 489

-

8

トランプ関税 アメリカ車はなぜ日本で売れないのか?

アメリカ車はなぜ日本で売れないのか?〜関税問題よりも大切なこと〜2025年4月、またトランプ大統領の「日本車への関税強化」発言がニュースになっています。ニュース内でアメリカ車販売は輸入車全体の7%と言っていますが、私個人的には結構多いなと感じました。この話題、昔から何度も出てきますが、正直なところ、「日本車が売れるのは、関税のせいだけじゃない」と思います。というのも、日本車って「市場に合わせて」クルマを作ってるんですよね。道路も広くて、燃費よりパワー重視な国民性とか、用途に合ったモデル(フルサイズSUV、ピックアップなど)を“ちゃんと現地用に設計してる”。でもアメリカ車が日本に来ると、「あれ、これアメリカでそのまま売ってたのを持ってきただけでは?」って思うこと、少なくありません。使用するにあたり、日本の市場や使用を想定した仕様になっていない。平行輸入車ですと日本の道路運送車両法に適合させる必要があり、部品交換や検査コストもかかります。このあたりが、売れる・売れないの一番の分かれ目なんじゃないかなと、私は思います。日本車:現地に合わせる努力トヨタ・ホンダ・日産…どこもアメリカに進出する時は、**“アメリカで売れる車”**を作ってきました。たとえば北米向けのトヨタ・カムリは、日本で売られているものとは別物と言っていいほど、広くて大きくて静か。アメリカ人の「家族でゆったり乗れて、信頼性のあるセダンがほしい」というニーズに、しっかり合わせています。さらに、販売やメンテナンスのネットワークも、現地でちゃんと整備してるんですよね。買ってからの不安が少ないって、やっぱり大事です。アメリカ車:いいクルマなのに「惜しい」一方で、アメリカ車も実は悪くないんです。日本で乗ると個性的です。私自身、フォード・フィエスタやシボレー・ソニックみたいなコンパクトカーは、すごく“日本向き”だと感じていました。でも、日本ではほとんど見かけませんよね。理由は色々あると思いますが、・サービス体制(ディーラー・部品供給)が整っていない・日本の生活環境やニーズ(軽自動車・スライドドア・燃費重視)に寄り添っていない・価格と装備のバランスが悪い(割高感)こういった“ちょっとしたズレ”が積み重なって、買う人が減ってしまうんだと思います。だから私は「いい車なのに、なんだか惜しい」と思ってしまうんですよね。せっかく日本市場に挑戦するのなら、**“日本のこと、ちゃんと見てくれてるな”**と感じられるような姿勢が見えると、もっとチャンスがあるはず。テスラやジープの成功に学べること実際に、アメリカ車でも日本で受け入れられてる例はあります。テスラは「車というよりガジェット」としての価値を提供し、ジープは「SUV=オフロード×アウトドア」のイメージで独自のファン層を築いています。どちらも共通しているのは、「ただ車を売るだけじゃない」というアプローチなんですよね。車の性能だけじゃなく、 “その車とどう暮らせるか”まで設計している。この姿勢こそ、今の時代の売り方なのかなと感じます。関税のせい?本当にそれだけ?トランプさんの発言を見て、「本当に関税のせいでアメリカ車が売れないの?」と私は疑問に思います。だって、日本車は関税が高い国でもちゃんと売れています。現地に合わせて、作って、届けてるから。つまり、「どれだけ現地の人の暮らしに寄り添えるか」が勝負なんじゃないかな、と。おわりに:もっと“日本に寄り添ったアメリカ車”が見たい私はアメリカ車も好きですし、日本市場でもっと活躍してほしいと思っています。だからこそ、「もっと日本の道、日本の生活、日本の好みを研究して作ってみてほしい」と願っています。関税の話ももちろん大切ですが、その前に“本気で売る気があるかどうか”が、問われているような気がします。

2025.04.15

閲覧総数 75

-

9

タイ版スズキ・セレリオGL Up!リアル燃費トライ動画 19km/L達成!

タイ版スズキ・セレリオGL Up!リアル燃費19km/L達成!〜全グレード価格・走行性能・燃費テクも紹介〜SUZUKI Celerio知る人ぞ知るタイの庶民カー、セレリオ。タイといえばピックアップトラック王国。でもその陰で、コスパ重視の小型車も実は根強い人気を誇っています。その代表格が、スズキ・セレリオ(Suzuki Celerio)。セレリオはタイ国内向けに生産されており、「安く、丈夫で、燃費がいい」ことが最大の売りです。まず、2024年5月時点での公式価格は次の通り👇グレード 仕様 価格(バーツ)GA 5MT(マニュアル) 319,900バーツGL CVT(自動無段変速機) 379,900バーツGL Up CVT(GLに装備追加版) 391,900バーツGX CVT(最上級仕様) 399,900バーツ※1バーツ=約4円換算すると、GXでも約160万円弱。日本では考えられないコスパ感ですよね!動画内で今回試乗したのは「GL Up」グレード!GXの試乗はすでに過去に行っていたとのことで、今回は**その下位グレード「GL Up」**でロングドライブに挑戦。目的地はバンコク→ラヨーン間、往復400km弱。しかも「1人あたり予算1,000バーツ」(約4,000円)縛りで、高速代ガソリン代食事代飲み物代すべてをまかなうという、節約旅スタイルです。果たして燃費はどこまで伸びるのか?装備がシンプルなGL Upでも快適に走れるのか?走行性能チェック:「意外とよく走る」軽量コンパクトGL Upの基本スペックは以下の通り👇エンジン:K10B型 1.0L直列3気筒NA最高出力:68ps/6000rpm最大トルク:90Nm/3500rpm車両重量:約830kgトランスミッション:CVT正直、数字だけ見るとかなり非力です。ですが、実際に乗ると驚き。軽量ボディ(830kg)×CVT特性のおかげで、街乗りでも高速巡航でも、思った以上にスムーズに走ります。特にモーターウェイ(高速道路)では、110km/h巡航も問題なし。加速は鈍めですが、タイの高速道路事情では十分対応できます。ただし、100km/h超えるとエンジン音が大きめサスペンションは柔らかくロールしやすい横風にちょっと弱いといった面もあり、「走りを楽しむ」車ではありません。あくまで省燃費・実用重視の道具として割り切るべきです。燃費結果:カタログ値にかなり近い好成績!さて、気になるリアル燃費ですが…今回の節約旅では、実測で19.1km/Lを記録しました!【走行条件まとめ】距離:約400km(往復)道路:モーターウェイ8割、市街地2割速度:90〜120km/h巡航同乗者:大人2名+荷物エアコン使用:常時ON外気温:約34℃カタログ燃費20km/Lに対して、この実績はかなり立派です。街乗りメインになると若干燃費は落ち、17km/L前後になることもありましたが、それでも合格点!GL UpとGXの違い:実用性重視ならGL Upで十分GL UpはGXに比べて、キーレスエントリーなしスチールホイール+キャップ(GXはアルミ)マニュアルエアコン(GXはオート)ステアリングスイッチなし…といった装備差がありますが、走りそのものや安全性には影響なし。むしろ、価格差約8,000バーツ(約32,000円)を考えれば、GL Upは「賢い選択」といえるでしょう。実際に効果があった燃費テクニックまとめ!試乗中、動画内では以下のテクニックを実践して、燃費向上にしっかり効果が出ました。✅ 1. 速度は90〜100km/hキープCVT車は、エンジン回転数を低く保つことが燃費に直結します。セレリオの場合、100km/hを超えるとエンジン音と回転数が一気に上がるので、90〜100km/hをキープするのがベスト。✅ 2. 急加速・急減速をしない加速はジワっと、減速も早めにアクセルオフ。特にモーターウェイでは、アクセル一定を意識するだけで燃費が大きく伸びます。✅ 3. タイヤ空気圧を適正に保つ出発前にタイヤ空気圧をチェック。規定値より少し高め(+0.1〜0.2kgf/cm²)にすることで、転がり抵抗を減らし燃費向上に繋がりました。✅ 4. エアコン温度設定は控えめ常時エアコンONでしたが、設定温度は26〜27℃。外気温34℃のタイでこれでも十分涼しく、無駄なコンプレッサー稼働を防げたのが燃費に貢献しています。【まとめ】セレリオGL Upは「合理的な選択肢」だった!スズキ・セレリオGL Upは、「豪華さ」を求めなければ、非常にバランスの取れた1台です。軽量×CVTで十分な走行性能実走行燃費19km/Lオーバー装備は必要最低限、だけど必要十分日本人感覚で見ても、「堅実で賢い」買い物になると感じました。タイで生活する予定がある方、もしくはタイ長期滞在用に車を探している方には、本気でおすすめできるコンパクトカーです!

2025.04.27

閲覧総数 104

-

10

2025年 もうすぐ開催!タイ アジアクロスカントリーラリー

アジアクロスカントリーラリー2025、日本勢の注目ポイント(2025/8/6公開)2025年8月8日~16日、タイで開催される伝統のラリーイベント「アジアクロスカントリーラリー(AXCR)」。第30回目の記念すべき大会で今年も多数のチームがエントリー(エントリーリストAXCRへのリンク)し、過酷なステージ(コース図へのリンク)でその性能と技術が問われます。今年はタイーカンボジア国境情勢悪化により、タイ国内のみを走行するルートのようです。今年は日本勢の活躍と、三菱・トヨタ・いすゞ・フォードといった名だたるメーカー同士の激突が大きな見どころです。目次🔹 注目の日本チーム🔹 メーカー対決の構図🔹 大会の見どころまとめ🔹 注目の日本チーム今年もTeam Mitsubishi Ralliartが3台のトライトンで参戦。かつてのダカールラリー王者・増岡浩氏が監督を務め、信頼の布陣で挑みます。また、CUSCO RACINGも強力なドライバーラインアップで参戦。ベテランで経験豊富なメンバーが揃い、総合上位を狙います。その他、Team HIROSHIMA JAPANやJISOK-RRなど、地元色の強いチームも数多くエントリー。特にモト部門には日本人ライダーが数多く参戦しており、バイクファンも注目です。🔹 メーカー対決の構図三菱 vs トヨタ vs いすゞ vs フォード──。今年もこの構図は健在。特に注目は、ラリー仕様のトライトンで挑む三菱勢と、TOYOTA GAZOO Racing Thailandのハイラックス軍団との一騎打ち。いすゞからはD-MAXが複数台登場。タフなコースでの信頼性に定評があります。そしてフォードはレンジャーで挑戦。パワフルな走りに注目です。各社とも市販車ベースながら、しっかりラリー仕様にモディファイされており、メーカーの開発思想の違いが走りに現れます。🔹 大会の見どころまとめAXCR2025(AXCRアウトラインへのリンク)は、タイ全土を舞台にした全長約3,247kmのクロスカントリーラリー。スピードだけでなく、ナビゲーションやメカニック対応力も試されます。注目ポイントは以下の通り:🇯🇵 日本チームの多数参戦とその活躍🚗 トライトン・ハイラックス・D-MAX・レンジャーの頂上決戦🏍 バイク部門にも注目ライダーが多数参戦特に、トヨタと三菱の直接対決はラリーファン必見。どのチームが勝利をつかむのか、ぜひ公式発表や動画を追って楽しみましょう。📌 エントリーリストの詳細はこちら:▶︎ https://asiacrosscountryrally.com/entryList_ja.html大会終了後には、総合順位や各部門の勝者なども記事にまとめる予定です。ぜひブックマークしておいてください!

2025.08.06

閲覧総数 51

-

-

- 最近、愛車と楽しく付き合ってますか…

- 雪山訓練に向けて早くもタイヤ交換し…

- (2025-11-15 18:11:44)

-

-

-

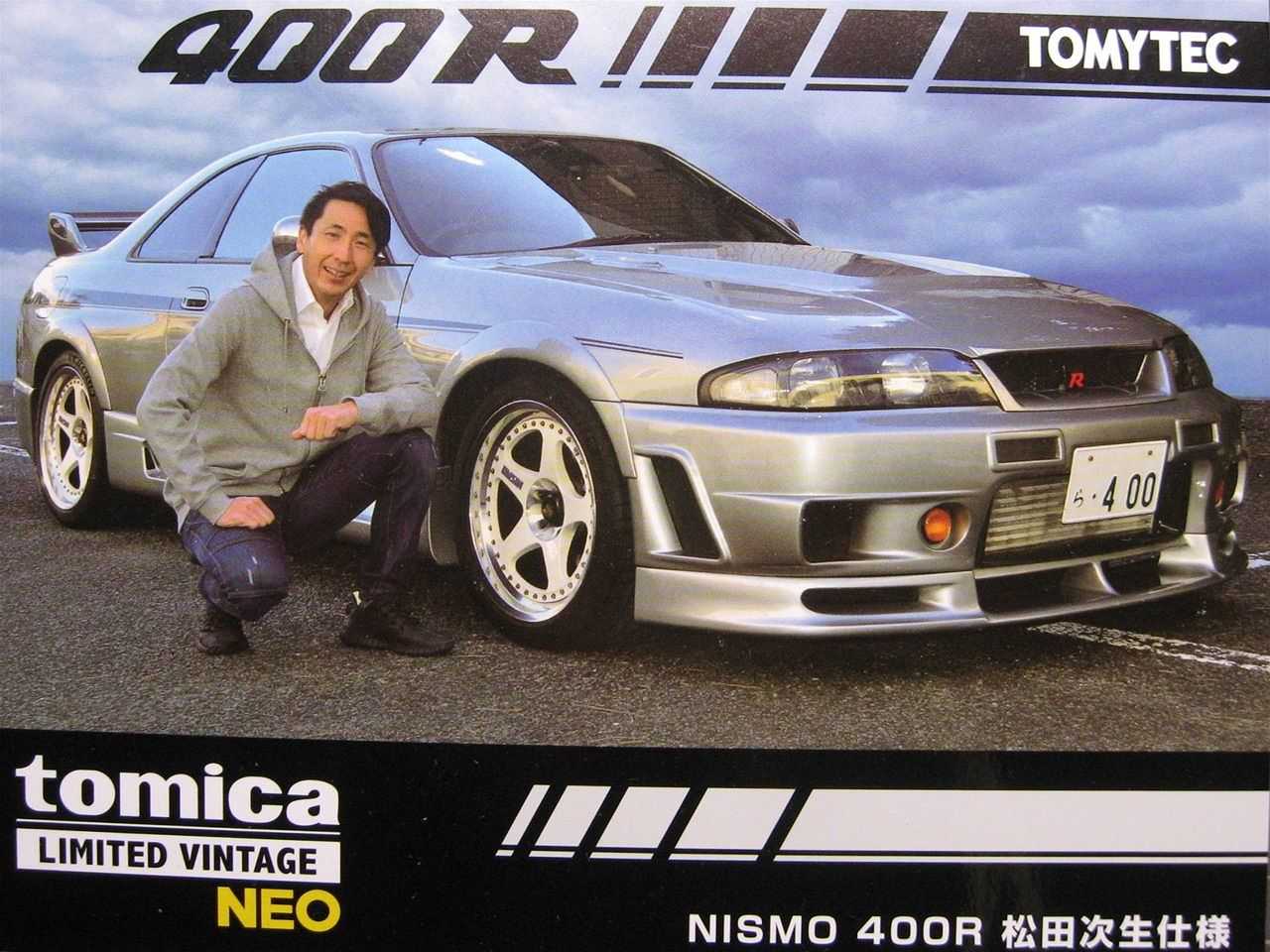

- ミニカー大好き

- 松田次生選手スーパーGT活動終了

- (2025-10-25 19:04:58)

-

-

-

- フィットに乗ってる人集まれ~♪

- フィット シリコン洗車

- (2025-11-20 16:12:21)

-