PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

「鉄道のあゆみ」の一環として、 「英国製の勾配用蒸気機関車」(1800形1801号機) が展示されています。

「鉄道の国有化」 についての展示セクション

ここには、 鉄道院時代の判任官の制服(1909/明治42年) も展示されています。

明治時代の文官職位は、親任官、勅任官、奏任官、判任官とそれ以外(等外)に区分されていたそうです。 (説明より)

1892(明治25)年 、国が建設すべき重要な建設予定路線を定めた 鉄道敷設法 が成立。

一方で、私設鉄道の路線網が広がりつつありました。官設・私設間での旅客獲得競争や連絡運用の不便さなどの問題が発生しました。 買収による私設鉄道の国有化気運 が高まります。

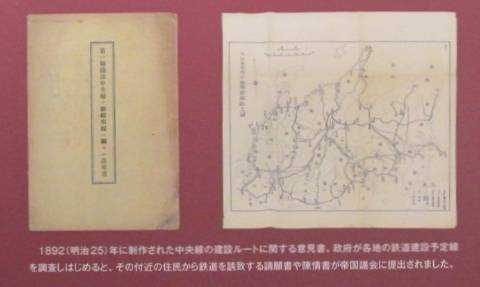

1892(明治25)に制作された 中央線の建設ルートに関する意見書 の写真

関西の私設鉄道が顧客獲得サービスに 運賃割引宣伝のチラシ を発行していました。説明パネルに例示されています。

私設鉄道の国有化を示す鉄道網図 のパネル展示

1912(明治45)年6月、新橋~下関間で日本初の特急列車が誕生 しました。

「鉄道の黄金期」 についての展示セクション

大正期から昭和初期が戦前における日本の鉄道の黄金期でした。

1921(大正10)年、新逢坂山トンネル(京都~大津間)開通

1934(昭和9)年、丹那トンネル(熱海~函南間)開通

鉄道営業距離数 1919(大正8)年9.856km ⇒ 1937(昭和12)17,825km

この頃には急行列車が北海道から九州まで運行されていました 。

1929(昭和4)年に特急列車の 愛称が公募され 、「富士」「桜」と名付けられます。

1930(昭和5)年に超特急「燕(つばめ)」が誕生。東京~大阪間を約9時間で結ぶ。

「キハ42000形ガソリンカー」の模型 、縮尺1/40 1935(昭和10)年

大都市近郊を走るための車両

「モハ40形電車」の模型 、縮尺1/40 1932(昭和7)年 1932~1942年に製造

鉄道省では初めての全長20m級の鋼製電車

「日本における鉄道の電化は、1895(明治28)年の京都電気鉄道による路面電車の運行からはじまり、1904(明治37)年には甲武鉄道が電車の運行を開始しました。一方、国有鉄道では現在の山手線の一部で1909(明治42)年から電車の運行を開始し、1912(明治45)年には信越本線で電気機関車の運行も開始しました。なお、 関西の国有鉄道線では,1932(昭和7)年に片町~四条畷間が初めて電化され ました」 (パネル説明転記)

1949(昭和24)年に、全国の幹線で優等列車が復活しました。

戦後初の特急は「へいわ」 と名付けられます。 東京~大阪間を約9時間 で走行。

「へいわ」のロゴの右側のロゴは何か。戦後、日本に進駐してきた連合国軍の実行部隊は、米国第8軍事司令部でした。 軍司令官専用列車に The Octagonian (オクタゴニアン) 号の名称 が与えられました。いわゆる占領軍判お召し列車です。1954(昭和29)年頃まで連合軍専用列車は運行していたと言います。 (資料1)

1945年9月5日以降、連合軍最高司令官総司令部(GHQ)が設置され、一組織として、 連合軍鉄道輸送司令部事務所(Railway Transportation Office) が設けられます。連合軍の貨物輸送の監督や、連合軍専用列車の乗車券発行、休暇軍人への旅行案内などを行う組織です。RTOを全国各地の主要駅・車両基地などに設置し、RTOが日本の鉄道への運輸指令を発令したそうです。サンフランシスコ平和条約が発効となる約1ヶ月前の1952年3月31日にRTOは全廃されました。 (説明パネルより)

特急「へいわ」は1950年に 「つばめ」 と改名され、同区間で 特急「はと」 も登場。

これらの特急には、「つばめガール」「はとガール」と呼ばれる女性乗務員が乗務して、接客サービスを行ったそうです。 (説明パネルより)

戦時中の鉄道省制服

が展示されています。

戦時中の鉄道省制服

が展示されています。

「日本国有鉄道の発足と近代化」 についての展示セクション

GHQの民主化政策の一環で、 1949(昭和24)年6月1日に 、公共企業体として 日本国有鉄道(国鉄)が発足 しました。

国鉄発足後に、特急列車が復活。1950年には80系電車が登場 します。

1953(昭和28)年、京都~博多間で特急「かもめ」が運行開始 となります。

特急「かもめ」は当初、蒸気機関車が客車を牽引。客車の座席は一方向を向いていました。そのため、編成の方向転換をする必要があり、京都では東海道線丹波口~梅小路間のデルタ線を利用して方向転換をしていたそうです。 (説明パネルより)

東海道本線の全線電化は、1956(昭和31)年 の米原~京都間電化により完成します。

これで全線で電車や電気機関車の運転が可能になりました。 電気機関車が牽引する特急「つばめ」「はと」は、東京~大阪間を7時間30分で結ぶ に到ります。

「車両の近代化」 についての展示セクション

日本の高度経済成長期に新性能電車が登場します。

「1957(昭和32)年、高性能で小型化されたモーターなどを使用した 通勤形のモハ90形電車(のちの101系電車) が開発され、この電車の技術はのちの国鉄電車でも用いられ、通勤電車だけではなく長距離電車にも広く使われました」 (説明パネル転記)

1958(昭和33)年に電車特急が登場。 「 151系電車特急『こだま』 は、空気ばねによる乗り心地の改良、冷暖房完備などのサービス向上に加えて、東京~大阪間を6時間50分(のちに6時間30分)で結ぶ速達性で、東京~大阪間の日帰りを可能にしました。この『こだま』の名称には、一日の間にこだま(やまびこ)のように行って帰ってくることができる、という意味が込められていました」 (説明パネル転記)

「キハ82形ディーゼルカー」の模型 、縮尺1/20 1961(昭和36)年

「先頭車は、キハ81形のボンネット型から、貫通型と呼ばれる構造に変更されました。」(説明転記)

「カニ22形客車」の模型 、縮尺1/20 1960(昭和35)年

「パンタグラフからの集電と、ディーゼルエンジンによる発電のどちらにも対応した電源車で、荷物車を併設していました」 (説明転記)

1960年代、東海道本線や都市部の路線は電化が進んでいました。一方、全国の多くの路線は非電化のままでした。その対応が、 キ81形、82形のディーゼルカーなどの導入 でした。 ディーゼル特急の登場 です。

「1961(昭和36)年のダイヤ改正では、それまで全国に18本であった特急列車がディーゼルカーの投入により52本に増え、四国を除く全国に特急列車が走りはじめました」 (説明パネル転記)

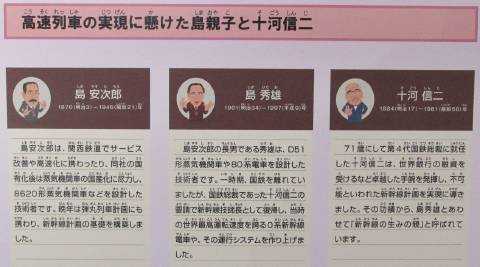

「『夢の超特急』誕生と特急網」 についての展示セクション

1959(昭和34)年に、東京オリンピック(1964年)開催に受けて、 東京と大阪を3時間で結ぶ「夢の超特急」建設計画 が始まりました。その最初が1000形試験電車(A編成、2両)です。

東海道新幹線の開業は、 1964(昭和39)年10月1日午前6時 。0系新幹線電車「ひかり1号」は東京駅、「ひかり2号」が大阪駅をそれぞれ出発しました。 当初は4時間、1965年11月より3時間10分で 東京と大阪を結びました。 (説明パネルより)

上段:922形電気試験車の模型 、縮尺1/20 1964(昭和39)年

新幹線の電気設備を検査する車両で、愛称は「ドクターイエロー」。

中段:581系電車の模型 、縮尺/20 1967(昭和42)年

特急「みどり」「月光」として登場。昼は座席車、夜は寝台車として運用。

下段:キハ181系ディーゼルカー 、縮尺1/20 1968(昭和43)年

山岳区間のスピードアップを目的に開発。1968年10月、特急「しなの」運行開始

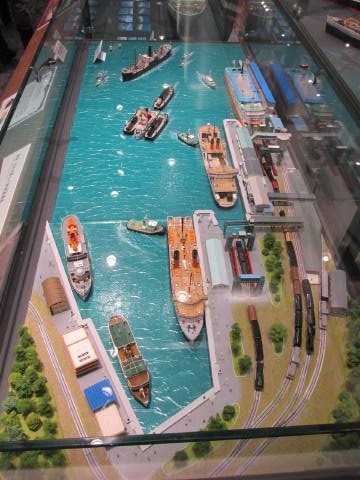

「鉄道連絡船と国鉄バス」 についての展示

鉄道連絡船の模型を撮り忘れました。

これは説明パネルに載る 青函連絡船「初代津軽丸」 (大正末期~昭和初期)の写真です

鉄道連絡船の乗降場のジオラマ が展示されています。

青函トンネルや瀬戸大橋などの開通により鉄道連絡船は現在はほぼ役割を終えています。青函連絡船は1988(昭和63)年9月19日に正式に廃止されました。 (資料2)

左:鉄道省スミダR形木炭バスの模型 、縮尺1/20 1940年頃

木炭から発生するガスを燃料として走るバスで、戦時中の燃料不足により導入

終戦後に次第に廃止

右:鉄道省1号バスの模型 、縮尺1/15 1930(昭和5)年

1930(昭和5)年、岡崎~多治見間を走った、日本で初めての省営(国設)バス

537形国鉄バスの模型 、縮刷1/20

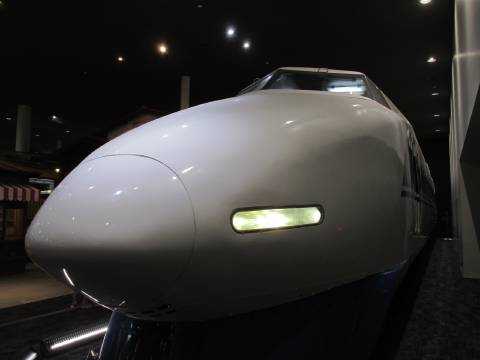

100系新幹線電車 です。これは0系新幹線電車のモデルチェンジ車として1989(平成元)年に製造されました。 100系122形5003号車 です。

2002年(平成14)年に改造が加えられたそうです。

この新幹線電車の設置されたところがほぼ「鉄道のあゆみ」(赤色ゾーン)の南西隅あたりになると思います。

そして、 「JRの誕生」 です。

「昭和40年代以降、国有鉄道の赤字が常態化していたため、昭和50年代になると細見のために分割民営化することが必要との意見が大半を占めるようになりました。そして、鉄道の再生を目指して1987(昭和62)年4月に分割民営が行われ、 JRグループと鉄道総合技術研究所などが発足 し、 地域密着を目指した企業としての充実や地域と共生する取り組みがはじまりました 」 (説明パネル転記)

この辺りで一区切りと致します。

つづく

参照資料

*館内展示品の説明パネル

1) 連合軍専用列車 :ウィキペディア

2) 青函連絡船 :ウィキペディア

補遺

京都鉄道博物館 ホームページ

青函トンネル :ウィキペディア

瀬戸大橋 :ウィキペディア

2022 日本全国新幹線映像 鉄道開業150周年記念スペシャル! ALFA-X・ドクターイエローなど Shinkansen video collection YouTube

列車大集合(1)新幹線:東海道新幹線/山陽新幹線/東北新幹線/上越新幹線/長野新幹線/九州新幹線/山形新幹線/秋田新幹線 YouTube

【新幹線】日本の新幹線/特急まとめ②〈102min〉東北新幹線/長野新幹線/東海道新幹線/秋田新幹線/ほか【電車】Japanese bullet train YouTube

新幹線鉄道について :「国土交通省」

[国鉄バスカタログ] 527形・537形(その3) :「国鉄バスカタログ」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -1 本館へのアプローチ へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -2 本館1階 車両のしくみ (1)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -3 本館1階 鉄道のあゆみ (1) へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -5 本館1階 鉄道のあゆみ(3)・しくみ(2)、施設 へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -6 本館2階・3階(スカイテラスからの展望) へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -7 梅小路蒸気機関車庫(1)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -8 梅小路蒸気機関車庫(2)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -9 旧二条駅舎 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.