PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

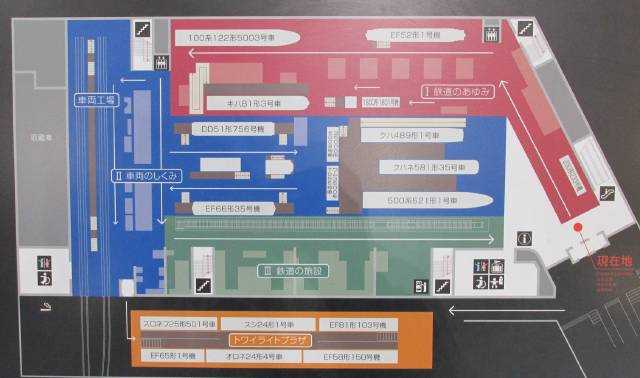

本館1階のレイアウト図 を再掲します。最初に「鉄道のあゆみ」(赤色ゾーン)の奥側の残りをご紹介し、次に「鉄道のしくみ」(青色ゾーン)の後半部を巡ります。最後に「鉄道の施設」(緑色ゾーン)に移ります。

前回、「鉄道の歩み」の一環で奥側に展示されている100系新幹線電車に触れました。

ほかに併せて「さまざまな新幹線」「日本各地に広がる新幹線」という写真付き説明パネルが掲示され、、新幹線電車の模型も展示されています。

「W7系新幹線電車」の模型 (縮尺1/20)

「2015(平成27)年の北陸新幹線長野~金沢間開業に合わせて、JR西日本とJR東日本が共同開発した新幹線電車で、グランクラスを含む12両編成で運行されます」 (説明転記)

「700系新幹線電車 7000番代ひかりレールスター」の模型 (縮尺1/20)

「2000(平成12)年

JR西日本が山陽新幹線新大阪~博多間の『ひかり』用として、700系新幹線電車3000番代をベースに改良した新幹線電車です」 (説明転記)

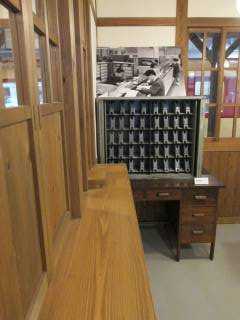

「昭和之駅」の駅舎 が再現されています。

レトロな駅舎の待合室、改札口、切符販売窓口、駅事務所がなつかしい感じ・・・・。

「 昭和30~40年代の駅舎

この駅舎は、昭和初期に建てられた駅をモデルにしています。昭和30年代に入ると昔ながらの木造の駅にも蛍光灯とともり、木枠だった窓がサッシに変わるなどして、次第に近代化されていきました。切符を買うほかに手荷物を預ける窓口や、改札を出るまでにあらかじめホームで乗り越し精算を行う窓口がありました」 (説明パネル転記)

ホームに停車しているのは特急の車両です。

特急「くろしお」

特急「くろしお」

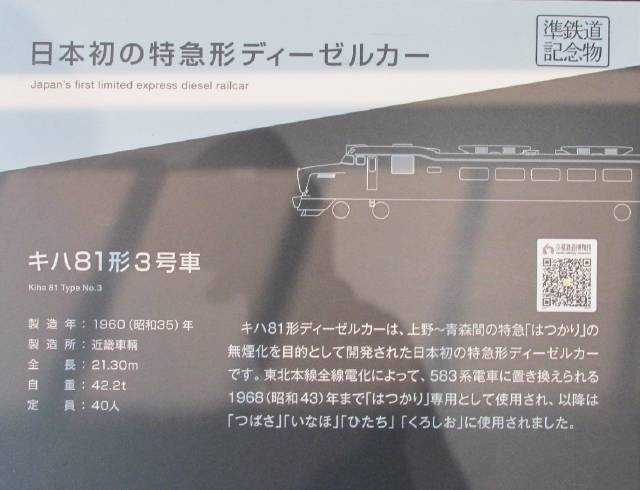

これは 日本初の特急形ディーゼルカー、キハ81形3号車 です。

最初は、上野~青森間の特急「はつかり」の無煙化として開発された そうです。

”東北本線全線電化によって、583系電車に置き換えられる1968(昭和4)年まで「はつかり」専用として使用され、以降は「つばさ」「いなほ」「ひたち」「くろしお」に使用されました。” (説明パネル転記)

駅舎の背後には、 ミゼット と称された軽自動車規格の 三輪自動車 が展示され、その傍に 「売店」 も再現されています。

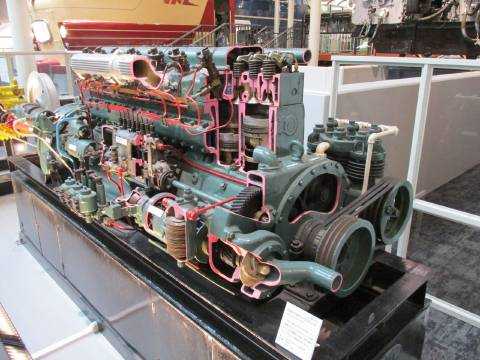

特急「くろしお」の傍に、 「DMH17形ディーゼルエンジン」 が展示されています。

「1953(昭和28)年から5年間にわたって量産されたディーゼルエンジンで、国鉄のディーゼル機関車と、普通・急行車両のディーゼルカーに使用されていました。

型 式:DMH17B水冷4サイクル直列8気筒

排気量:16.98? 出力:170cs/1500rpm 」 (説明転記)

特急「くろしお」は「鉄道のあゆみ」の一環としての展示です。

特急「くろしお」より フロアーの中央側は になります。

「鉄道のしくみ」を順に巡っていきましょう。

ここには特急「くろしお」の隣りに、 「DD51形ディーゼル機関車」(DD51形756号機) が展示されています。

この箇所の特徴は、 機関車の底面を眺めることができる ように、一段掘り下げて通路が設けてあります。こんな体験ができるのは実におもしろい!

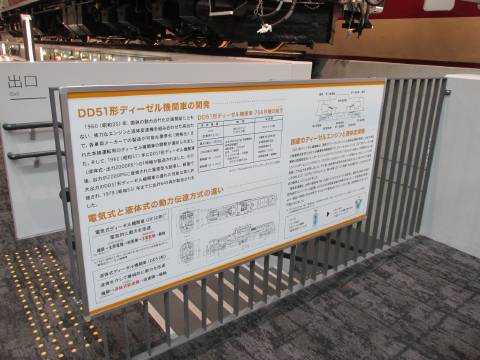

階段の傍には、 「DD51形ディーゼル機関車の開発」「電気式と液体式の動力伝達方式の違い」「国産のディーゼルエンジンろ液体変速機」についての説明パネル が掲示されています。

DD51形の後正面

DD51形の後正面

通路に降りて、 機関車の底面を見上げた景色 です。

機関車のメカニズムに関心のある人には絶景でしょうね。

DD51形の正面からみて、左側には 「EF66形電気機関車」(EF66形35号機) が展示されています。

こちらも、機関車の底面を眺めてみましょう。

機関車の後正面

機関車の後正面

DD51形756号機とEF66形35号機が左右に展示されたプラットホームの後方中央には、 大阪環状線の車両 が展示されています。

「鉄道のしくみ」展示の最後方 は、いわば車両を構成する各種パーツの展示と説明エリアです。

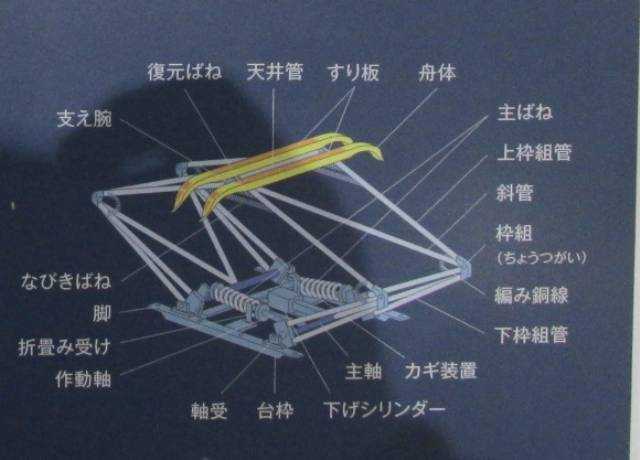

上下二段にして電車に電気を採り入れる 「パンタグラフ」 が展示されていて、

下段のパンタグラフは実物を作動させて、上下に開閉し架線と接触する状態を見ることができるになっています。

「パンタグラフには、ひし形やくの字形などいろいろな形があります。どのパンタグラフも架線と接する集電舟やばね、自由な動きを可能にする枠などから構成され、ばねなどの力で架線を一定の力で押し上げることで架線から離れずに電気を採り入れることができます」 (説明転記)

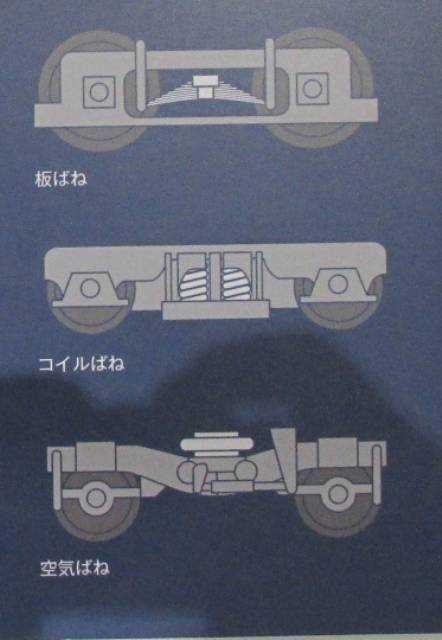

こちらも二段にして、 「鉄道車両の台車」 が展示されています。

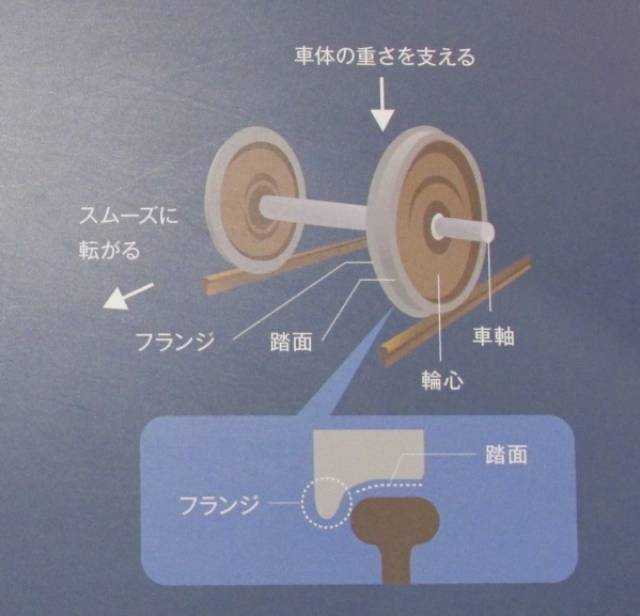

台車は、「 重い車両を支える とともに、回転する車輪の動きを車体に伝え車両全体おを動かす装置です。また、線路を走行することによる車輪からの振動を、ばねにより和らげ 乗り心地を良くする 」 (説明転記) 役割を担っています。

台車の構造 については、車輪からの衝撃や振動を和らげる装置として、

3種類の装置の図解説明 や

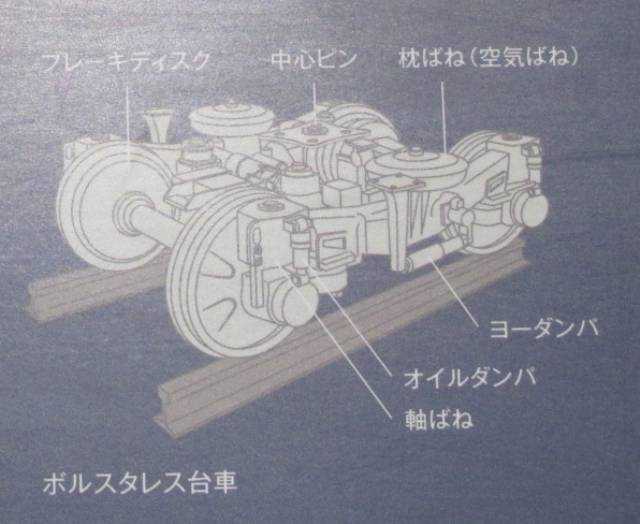

近年、一般的に用いられている 「ポルスタレス台車」の図解説明 も掲示してあります。

そして、車輪

。

そして、車輪

。

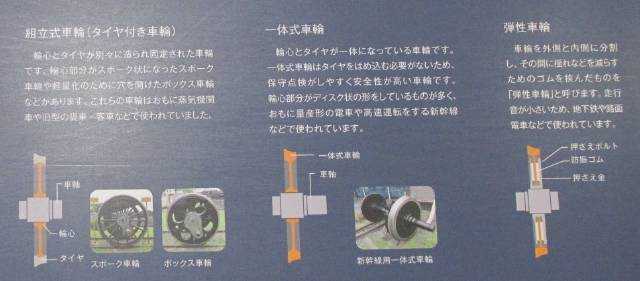

組立式車輪(タイヤ付き車輪)、一体式車輪、弾性車輪 の3種類が図解付きで説明されています。

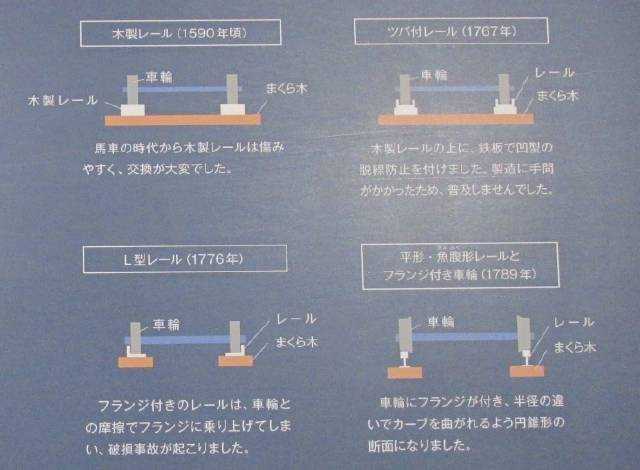

レールと車輪の関係 についても、時代による変遷が図解説明してあります。

1789年に 「フランジ付き車輪」 が開発されたそうです。

「車輪にフランジが付き、半径の違いでカーブを曲がれるよう円錐形断面に」 (説明転記) なったそうです。

「鉄道の施設」(緑色のゾーン) をテーマにしています。

各種信号機の実物展示

線路の切り替え装置 の展示

運転席の実物展示 。ここでは、運転手になった気分で装置に触って動かせるようです。

架線の展示

架線の展示

発電・変電関連施設の展示説明 だったと思います。 (記憶が少し不確かです。)

日本の鉄道に 鉄橋 は付きものです。 かつての「余部鉄橋」の模型と橋脚の一部 が展示されています。さらに、

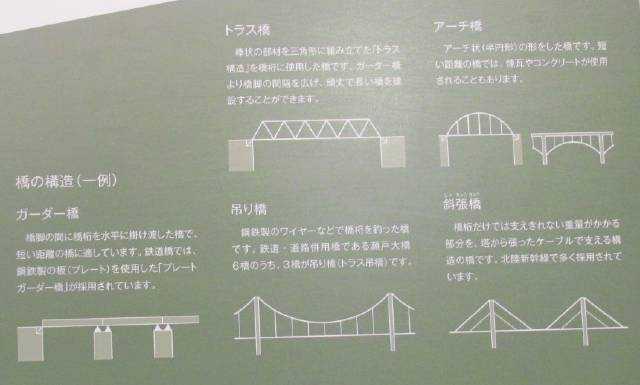

橋の構造の一例 を図解説明。 トラス橋、アーチ橋、ガーダー橋、吊り橋、斜張橋 が取り上げてあります。

日本の鉄道にとって トンネル もまた不可避の施設です。さまざまな鉄道トンネルについて、具体例での説明パネルが掲示され、 ジオラマ の展示や シールド工法の装置 も展示してあります。

この1階の全フロアーの展示を克明に見学して巡れば、最低でも数時間はかかると思います。

日本の鉄道と鉄道史について、楽しく学べる博物館です。

それでは、2階、3階を巡りましょう。

つづく

補遺

京都鉄道博物館 ホームページ

国鉄EF66形電気機関車 :ウィキペディア

国鉄最強の電気機関車「EF66」今どこで見られる? :「東洋経済ONLINE」

JRはなぜ自前の発電所や変電所を持っているのか :「東洋経済ONLINE」

余部鉄橋「空の駅」~余部鉄橋の再出発!~ :「兵庫県」

シールドトンネル :ウィキペディア

シールド工法 :「千代田幹線 整備事業案内」

楽しくわかる!トンネルの世界 :「OBAYASHI TUNNEL WORLD」

ダイハツ・ミゼット :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -1 本館へのアプローチ へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -2 本館1階 車両のしくみ (1)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -3 本館1階 鉄道のあゆみ (1) へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -4 本館1階 鉄道のあゆみ (2) へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -6 本館2階・3階(スカイテラスからの展望) へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -7 梅小路蒸気機関車庫(1)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -8 梅小路蒸気機関車庫(2)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -9 旧二条駅舎 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.