PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

本丸西橋の景色

本丸西橋の景色

一旦、この本丸の西橋傍まで戻ってきました 。

探訪結果を整理しつつ、この景色を改めて眺めて、気づいたことがあります。現地でここを歩いていた時には意識しなかったことです。この西橋の馬出しと虎口の枡形の空間に、 門がない のです。

東橋には本丸櫓門 がありました。南側の郭を巡ってきたところには、南中仕切門がありました。それなのに、 なぜ?

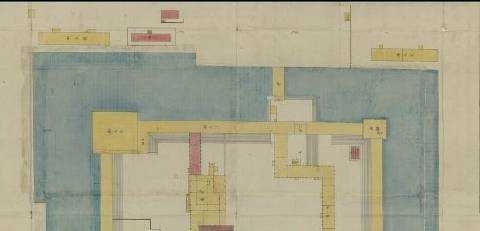

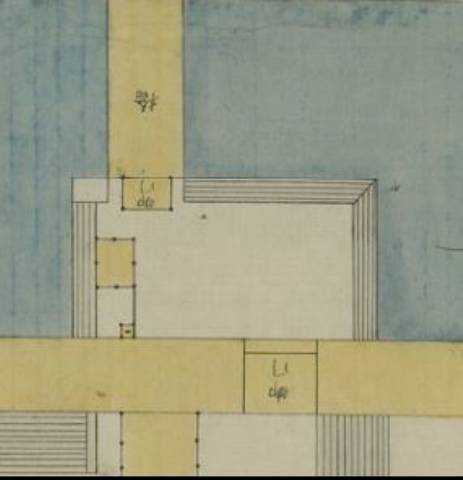

先日ネット検索で得た 「二条御城中絵図」 (資料1) を再度確認してみました。この絵図は別タイトルで、「京都二條城絵図 四幅」「行幸御殿其外古御建物並当時御有形御建物共・二条御城中絵図」とも称される絵図です。

絵図の部分拡大図にして 引用します。

この絵図を見ると、 西橋の馬出しの箇所と虎口の枡形の石垣の箇所に門が設けてあった ことがわかります。どこかの時点で門が撤去されてしまったということでしょう。それで多少納得できました。順路として通過している時は全く門のことは意識にありませんでした。

内堀沿いに通路を北側に進みます。

土蔵(北)(米蔵)の正面

「本丸西橋を挟んで南の土蔵と対になっている。寛永3年(1626)年頃の建築である。建物は長さが17間と長く、内部が2つに分けられている。内部に床を張り、天井はない。窓は土戸を外に開く開戸で、板庇を設け、内部の鉄格子に銅網が取り付けられている。このような窓の造りは、二条城では他にない。窓は南・東・西の3方向に設けられている。現在、城内には3棟の土蔵があるが、江戸時代には10棟存在した。城に土蔵が残るのはここ二条城だけである。土蔵は穀物類を収納するのが目的だが、武器をしまう蔵もあるのが城の特徴である。寛永期の絵図には、火縄銃で使う塩硝(エンショウ)用2棟、火縄用1棟が描かれているが、いずれも現存しない」 (説明文転記)

併記の英文説明には、17 ken の長さと記し、約33mと併記してあります。

説明内容は、前回の南の土蔵とほぼ同じですが、 こちらの方が長さが1間短いことと、窓の仕様とその配置が異なります。 読み比べてみてください。

こちらの土蔵も「 土蔵造、一重、入母屋造、本瓦葺 」で重要文化財に指定されています。 (資料2)

土蔵の屋根の 鬼板の中央 には、 三葉葵紋らしき紋 が陽刻されていますが、少し違う印象も受けます。残念ながら定かではありません。

土蔵前から西方向に振り返ると 石垣

が見えます。

土蔵前から西方向に振り返ると 石垣

が見えます。

西門の虎口、枡形を造る石垣 です。外堀に向かう「西門」へは、この枡形内に左折し、さらに右折する形の折れ曲がった通路になります。ここも順路からの西門への通路は立入禁止だったと思います。

城内から西門自体を眺めることができません。

順路脇に 西門の案内板 が設置してあります。

「寛永3年(1626)頃に建設され、江戸時代は二条城の通用門として使われた。天明8年(1788)の大火で周辺の櫓門等が焼失し、明治以降には外堀にかかる木橋も失われ、今ではこの西門だけが残る、門の上に立つ土塀と石垣に囲まれることから「埋門(ウズミモン)」と呼ばれるが、屋根だけを見れば「高麗門」である。高麗門とは、死角をなくすために屋根をできるだけ小さくした門で、柱の上にしか屋根はない。この門を突破されても、正面に櫓門が待ち受け、敵をその2階や石垣の上から攻撃することになるが、その際、屋根が邪魔にならないように考えられた造りである」 (説明文転記)

進行方向の北を眺めた景色

北側の土蔵を北西側から眺めた景色

順路を右折し、 本丸の北西隅石垣と西側内堀を眺めた景色 。

馬出し、西橋、そして内堀の外側に北側の土蔵の東面が見えます。

本丸の北側石垣とその北西隅

内堀の北西角と土蔵の景色

北側の郭を東方向に進むと、通路を右折した先に 「北中仕切門」 が南側と同様に築かれています。

中仕切門の屋根の内側 を見上げながら、通り過ぎました。

傍に案内板が設置されています。

「内堀の南側にある南中仕切門と対になっている。規模もほぼ同じで、寛永3年(1626)頃の建築である。本丸西櫓門への通路を塞ぐ、防護上重要な門である。門は小振りで西門より少し小さく、背面の屋根だけが延びるという変わった構造となっている。門の上に立つ土塀と石垣に囲まれていることから「埋門(ウズミモン)」とも呼ばれる。埋門の形はこの他に、石垣に囲まれて開口だけのものもあり、姫路城が有名で、高松城にもある」 (説明文転記)

この説明文から、本丸の西橋の所に、本丸西櫓門があったこと、またこの北中仕切門の上に土塀が立っていたことがわかります。

南面する門を東側から眺めた姿 です。

門の左側の石垣が内堀まで、右側の石垣が外堀まで延びています。

南の門と同様で「 一間門、一重、招造庇付、本瓦葺 」です。重要文化財に指定されています。 (資料3)

門を抜けると、 順路の左(北)側 は、 枯山水風に作庭され、石が並んでいます 。

この庭の東端に「加茂七石」の案内板 が掲示されています。

では改めて、 西側から眺めて行きましょう 。

白砂を海と見立てると、 西の島には大きな3石 と小さな石が配されています。

左の石 :畚下(フゴオロシ)石

中央の石 :紫貴船石

右の石 :紅加茂石

脇道に逸れます。畚(フゴ)とは、「竹・わらで編んだ籠(カゴ)の総称。もっこ。びく。飯びつその他幼児などを入れておくのに使うものなど」 (『新明解国語辞典』三省堂) です。また畚下(フゴオロシ)について、「京都の鞍馬山で正月初寅詣の日に、土地の人が名産の燧石(すいせき)を売るのに、崖の上から畚をつりおろし、客がこれに代金を入れると、つりあげて相当の燧石を入れ、ふたたび畚をおろすこと。《季・新年》 〔京童(1658)〕」 (資料5) という説明を見つけました。

案内板には、「畚下」の漢字の下に、「ふごろ」と ルビが付いています。

中央の島の2石は、糸掛石 。

糸掛石は通称 で、「静原川で産出されていたこの石は、柔らかい部分が削り落ち、硬い部分が線状にに残り、それが蜘蛛の糸の様に見えることから」 (資料6) そのように称されるといいます。 賎機(シズハタ)石 という名の石。

背後の生垣に 「光悦垣」(臥牛垣) が一部設けてあります。 光悦寺垣とも 称されます。

「江戸初期、京都の鷹ケ峰に芸術村をひらいた本阿弥光悦の草庵太虚庵(死後光悦寺)の光悦好みの竹垣」 (資料4) です。

東の島には3石

左の石 :畑石

中央の石 :鞍馬石

右の石 :八瀬真黒石

加茂七石を調べてみますと、 雲ケ畑石という名称 が出て来ます。 畑石=雲ヶ畑石でしょうか 。

序でに、 七条通に沿って、京都国立博物館に行く時、七条通と大和大路通との交差点を渡ることになります。この交差点の北西角で、 七条通に面する歩道の傍に、加茂七石庭 が平安遷都千二百年の記念事業の一環として作庭されています。白壁の塀を背景にした幅の狭い帯状の小さな庭です。意識しないと見落として通り過ぎるかもしれません。加茂七石を身近に見られますのでご紹介しておきます。、

石も関心を持つと奥が深そうですね。

東側から眺めた加茂七石の庭 です。

生垣の向こうに見える屋根は 茶室「和楽庵」 です。

北中仕切門の北方向に延びる石垣を背にして、「清流園」の西端に位置します。

この和楽庵は現在、茶房「前田」の和カフェの店舗として使用されています。

営業店舗ですので、横目に眺めながら先に進みました。

少し調べてみました。「『和楽庵』は、高瀬川一之船入にあった約300年の 歴史をもつ角倉了以の屋敷の一部と、その庭園の池石約800個を元にして作られた歴史的にも価値のある建物」 (資料7) だそうです。

目に止まった石灯籠

目に止まった石灯籠

少し先まで進み、その地点から 和楽庵を含めた庭園の景色をパノラマ合成 してみました。

庭園の続きを北方向に眺めた景色

これらは「清流園」の一部になります。

参照の小冊子では次の説明が記されています。

「 京都の豪商・角倉家の屋敷跡から建築部材、庭石、樹木を譲り受け、 1965年(昭和40年)に作庭 しました。 香雲亭、茶室和楽庵がある和風庭園と芝生の洋風庭園からなる和洋折衷庭園 です」 (説明文転記)

北東方向 を眺めると、横長の池の向こうに 「香雲亭」 が見えます。

庭園内の小径を歩み、池の先に進みます。 パノラマ合成した和楽庵方向の景色 。

景色の右下に見える 石橋への飛び石道

香雲亭の西面に見える 付書院の外観 をズームアップしてみました。

おもしろい形の枠作りが施されています。

池を挟んで対岸に香雲亭を眺めた景色

池の南側を回り込み、池の東辺に 移ります。 清流園西方向の景色 です。

石橋をズームアップした時の池の景観

この庭園の順路寄りに、 「醍醐の桜」 が植樹されています。豊臣秀吉が「醍醐の花見」を行った真言宗醍醐派総本山の醍醐寺に 「太閤しだれ桜」 を住友林業株式会社が2004年3月にクローン技術で増殖した桜の開花に成功しただそうです。その1本が、2016年10月にこの清流園に植樹されました。 「太閤千代しだれ」 と名づけられています。 (案内板より)

春の季節には、「桜の園」と併せてこちらの太閤千代しだれを一緒に観桜したいものです。

清流園の東方向を眺める と、 広々とした芝生の洋風庭園 が和風庭園に連接しています。

獅子が臥すような印象を与える大きな岩 が芝生の中に見えます。

この辺りを守護しているような雰囲気です。

和風庭園と洋風庭園の境界のようにも思える中間域にある置き石です。

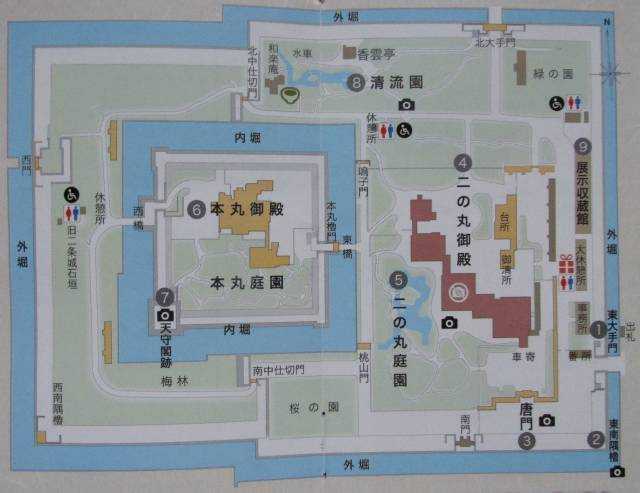

城内マップ (小冊子より)

つづく

参照資料

*観覧日に入手の小冊子「世界遺産 元離宮二条城」 京都市

1) 二条御城中絵図 :「京都大学貴重資料 二条城 北中仕切門 アーカイブ」

2) 二条城 土蔵(北)(米蔵) :「文化遺産オンライン」

3) 二条城 北中仕切門 :「文化遺産オンライン」

4)『図説 歴史散歩事典』 監修・井上光貞 山川出版社 p230

5) 畚下 精選版 日本国語大辞典 :「コトバンク」

6) 京都加茂七石 :「男のロマンは女の不満」

7) 世界文化遺産 二条城内にひっそりと佇む茶房 茶房「前田」:「MAEDA COFFEE」

補遺

加茂七石庭(京都市東山区) :「京都風光」

加茂七石 :「盆栽徒然草」

加茂七石について知りたい。 :「レファレンス協同データベース」

高瀬川開削400年―角倉了以と素庵 :「京の風物詩 鴨川納涼床への誘い」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都 二条城細見 -1 外堀・東南隅櫓・東大手門・番所 へ

探訪 京都 二条城細見 -2 唐門 <1> へ

探訪 京都 二条城細見 -3 唐門 <2> へ

探訪 京都 二条城細見 -4 二の丸御殿とその周辺 へ

探訪 京都 二条城細見 -5 二の丸庭園 へ

探訪 京都 二条城細見 -6 本丸御殿(工事中)・本丸庭園・天守閣跡ほか へ

探訪 京都 二条城細見 -7 番外編:本丸御殿(修理工事中)へ

探訪 京都 二条城細見 -8 土蔵・西南隅櫓・南中仕切門・桃山門・梅林・桜の園 へ

探訪 京都 二条城細見 -10 内堀・鳴子門・清流園・北大手門・土蔵・収蔵庫ほか へ

探訪 京都 二条城細見 -11 外堀の周囲を巡る へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.