PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

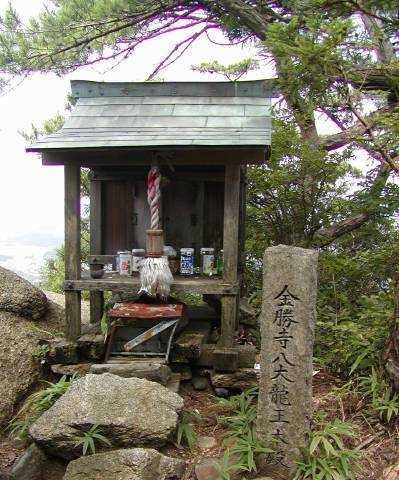

近江(滋賀)の湖東、「竜王山」から始めます 。金勝(コンゼ)アルプスと通称されるハイキング・コースを歩いたことがあります。そのとき、この山に、

「金勝寺八大龍王本殿」 と刻された石標の立つ小社 に出会いました。

龍が 龍王(竜王)として 祀られています。

八大龍王とは 、手許の『日本語大辞典』(講談社)を引くと、『法華経』に説く仏法を守る八竜王の総称と説明し、その名称を列挙して、その後に、 八大竜神 と説明しています。

難陀,跋難陀(バナンダ),娑伽羅(サカラ),和修吉(ワシュキツ),徳叉迦(トクシャカ),阿那娑達多(アナバダツタ),摩那斯(マナス),優鉢羅(ウバツラ)の8尊を言うそうです。

「竜王を本尊として単独に造像することはほとんどないが,密教における祈雨の修法である請雨経法の本尊となる請雨経曼荼羅(まんだら)では,釈迦如来の侍者として八大竜王が描かれている」 (資料1) とのことです。

また、『岩波仏教辞典』の 「八大竜王」 の項には、「わが国では水神信仰と習合して、湖沼の水神に<八竜権現 ゴンゲン>など、八大竜王にあやかった神格化を付している場合が多く、雨乞いの神ともなっている」と付記しています。 (資料2)

上掲の小社は近江の地域性を考えると、雨乞いに関わる龍神信仰とたぶん深い関係があるのでしょう。

遡って、 龍(竜)について ですが、インドのサンスクリット語のナーガが、漢字としては那伽と音写され、一方、龍(竜)と漢訳されました。「インド神話におけるナーガは、蛇(特にコブラ)を神格化したもので、大海あるいは地底の世界に住むとされる人面蛇身の半神。彼等の長である<竜王>は巨大で猛毒を持つものとして恐れられた反面、降雨を招き大地に豊穣をもたらす恩恵の授与者として信仰を集めた。特にインドの原住民部族の間では古くからナーガ信仰が盛んであった」 (資料2) そうです。

この<竜王>が仏教の初期段階に、仏法を守護する護法善神として、八部衆の一つとして取り入れられ包摂されました。

「 中国の竜 は、鳳・麟・亀とともに四霊の一つで神聖視された。角、四足、長いひげのある鱗虫の長で、雲を起こし雨を降らせ、春分に天に昇り秋分に淵に隠れるといわれる。そこで仏教の竜も中国的な竜のイメージを思い浮べられるなど、大きく変容した。わが国の竜神信仰は中国の竜と日本の蛇=水神との習合であるが、雨乞いの神、豊漁の神、海の神として信仰された」 (資料2)

一方、『日本の神様読み解き事典』を引きますと、 「竜神」 の項で、「竜神は、竜の姿をして水中に住み、水を司るとされる神のことである。日本では、農耕と結びついて雨乞い祈願の対象となり、また漁師にも信仰されてきた」と説明しています。さらに、「竜は蛇が長じて大蛇になり、さらに年が経て竜となり、昇天すると信じられていた。また水を好む蛇であるから、蛇を水の神とし、農業を営む人々の信仰の対象とされ、また漁業者の信仰する海神でもあった」と説明しています。(資料3)

古代インドのナーガ信仰が龍王として仏教に取り入れられ 、インドから中国に仏教が伝播されて、 中国の四神信仰と混淆し 、中国の仏教が日本に伝播して、 龍王は日本の水の神、龍神信仰と習合 して行った側面があるようです。

近江の竜王山から、 京都・洛中に飛びます。

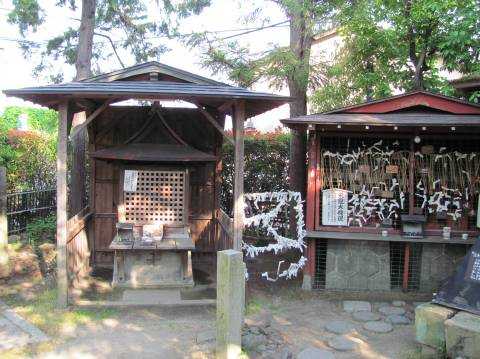

再び「白峯神社」の境内に

。

再び「白峯神社」の境内に

。ここには、境内社の一つとして、

2014.2.9

2014.2.9「潜龍社」 が祀られています。

この潜龍社の覆屋の左側にも駒札が設置されています。

ご祭神は総称が 「潜龍大神」 で、 三大龍王 が祀ってあるそうです。祭神名が写真に写る駒札に記されています。 白峯大龍王、紅峯大龍王、紫峯大龍王 。神道系の龍神ですね。

左側の駒札には、「龍神様の坐す 潜龍の井から湧き出る神水 は、家内安全・家業繁栄並びに悪縁を絶ち良縁を得る霊験あらたかなる 水神様として 、篤く崇敬されています」と説明されています。

白峯神社から、 洛東の三条大橋東詰まで飛びます。

2021.11.21

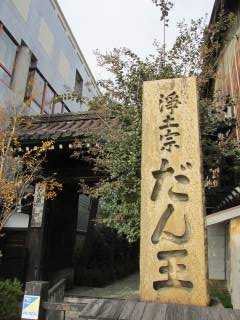

2021.11.21川端通の東、三条通の北側に、 「だん王法林寺」 があります。

この境内の小規模な お堂には龍神像が安置されている ようです。

右側手前に設置された 縁起碑に 「霊元天皇の勅令によって現在の龍神尊像が勧請され」と記されています。

正面のお香や花を供える石壇の正面に 「加茂川龍神」 と刻され、 龍が彫刻されています 。

「加茂川龍神 縁起」には、 別名、八大龍王 とも呼ばれると記されています。

「晴雨を司る神様として、仏法を守護し、民衆を日照りや水難から守ってくれる大きな役割を古来より担ってきた」と説明してあります。

三条通を少し東に進み、南に入ると、大将軍神社があります。

2013.4.17

2013.4.17この 「大将軍神社」の境内社の一つに 、

「白龍弁財天社」 が祀られています。境内の南東角に位置します。

弁財天は弁才天と同じ。 弁才天は梵名がサラスヴァティー で古代インドのサラスヴァティー河が神格化され 河神 となったそうです。もともとは、土地の豊穣をもたらす農耕の女神。「さらに、弁舌の神ヴァーチと習合されて、恵みを与える福徳神の性格に学才・音楽の神としての性格が加わることとなった」 (資料4) とか。この神が仏神に取り入れられました。

インドのヒンズー教ではサラスヴァティーはブラフマンの配偶神とされているそうですが、 日本では宇賀神との夫婦神として信仰する民俗 があります。弁才天の髻(モトドリ)に宇賀神をいただいた弁才天像を見たことがあります。 宇賀神は老相人頭蛇身で表現されます 。弁才天は河神です。水辺には蛇が棲みますので、弁才天と蛇が結びついてきます。上記のとおり、蛇は龍とリンクしていきます。 (資料3)

白蛇=白龍というつながりでしょうか。ネット検索情報で、この白龍弁財天社の御朱印には蛇の図像が描かれているのを見つけました。 (資料5)

なお、白龍弁財天そのものについての詳細は不詳です。

洛東を南に、 知恩院境内に向かいます。

2013.6.16

2013.6.16知恩院総門を入り、華頂道を東に進むと華頂学園の学舎の西側に北に入る通路があります。その先に、 信州善光寺別院「得浄明院」 があります。

「戒壇廻り」で知られています。特別拝観で体験したことがあります。

門を入ると、境内の左(西)側に、 「白天龍王」と「白女大明神」 と二種の墨書された 提灯が吊された小社 があります。芸事や商売の神様として信仰されているそうです。

白天龍王についての詳細は不詳。

調べてみますと、余談ですが、ここでは「白天龍王祭」として、5月に「包勝一條流」の「式包丁」という儀式が本堂で奉納されます。 (資料6)

ここから、 洛南の山科、天智天皇山科稜の北側へ。

2018.10.26

2018.10.26飛び先は、琵琶湖第一疏水の北に位置する 「本圀寺」 (日蓮宗、御陵)です。

本圀寺の境内に、 「九頭龍銭洗弁財天」 が祀ってあります。

石灯籠の竿の正面に「南無九頭龍銭洗弁財天」の銘板 が嵌め込まれています。

鳥居の扁額とこの龍を見ていて、ふと、鎌倉にある銭洗弁財天を連想しました。

ネット検索で確認すると正式には「銭洗弁財天宇賀福神社」。

御陵から、同じ洛南ですが 伏見の深草に飛びます。

「瑞光寺」、

ここも再びです。

「瑞光寺」、

ここも再びです。 2016.3.20

2016.3.20

境内に2つの小社が祀られています。 「帝釈天王」と「白龍大弁財天」 の2社。

いずれも仏法の護法神です。

左側が「白龍弁財天」の小社 。手水舎に棲む龍のところで、石造の龍像をご紹介しています。

さらに、洛南を南へ。中書島に 飛びましょう。

境内側から

2013.5.5

境内側から

2013.5.5

「長建寺」 (東柳町)。京阪電車「中書島」駅から少し北に、運河沿いにあります。

この1枚しか撮っていなかったのですが、左が地蔵堂で、 右が「飛龍大権現」の小社 です。

飛龍という名称ですので、龍神様なのでしょう。詳細は不詳です。

そして、 最後は北の稲荷山ニ 飛び、この項の締めくくりとします。

伏見稲荷大社の周辺 には、稲荷に関連する神社やお塚が、大社の本殿がある境内地の周辺から稲荷山の山上まで広がっています。

2016.10.15

2016.10.15

伏見稲荷大社の北側周辺を探訪し時に見つけた龍神像 。「龍神」の駒札が立っています。

この龍神像の前の道沿いに東に進むと、 「豊川稲荷社」 があります。

その近くで目に止まったのが「白龍大神」「黒龍大神」と刻した石標が立つ龍神像 です。たぶん、これもお塚の部類になるのだと推測します。山上まで様々なお塚があり。石碑に様々な神名が刻まれています。お塚を丹念に観察していけば、「龍」を含む名称の石碑がたぶん数多くあり、信仰対象にされているのではないかと思います。

これで、龍神・龍王とされる龍の社について、探訪範囲でのご紹介を終わります。

屋根に棲む龍について、一箇所見落としていたところがありました。それを 追補 します。

そこは 「東寺」 です。 2013.5.25

境内の中心的な建物の一つ、 「金堂」 に龍がいました。

記録写真を確認していて龍を再発見したのはこの箇所です。

龍の角の片方が少し欠損していますが、この龍いつ頃からこの位置にいるのでしょう。

上掲の龍から右方向の対称的な位置に、

この龍が

います。

この龍が

います。ズームアップで記録していたのはこの一枚だけでした。

龍を切り出してみました 。 左右の龍は姿態が異なる造形です。

日本の建物を装飾する物は、多くの場合、左右非対称で、どこか意匠をかえて造形している事例が多いように思います。門の装飾金具の意匠も個々に観察していくと、どこか少しずつ違う。そういう事例が観察経験から多いように思います。

これでひとまず、寺院神社や庭に棲む龍の総まとめと致します。

これを第一部とするなら、続きとしての第二部は、祇園祭の山鉾に棲む龍たちです。

山鉾にいる龍にフーカスを絞って、巡ってみたいと思います。

つづく

庖勝一條流奉納式【得浄明院】

参照資料

1) 八大竜王 :「コトバンク」

2)『岩波仏教辞典 第二版』 岩波書店

3)『日本の神様読み解き事典』 川口謙二[編著] 柏書房

4)『仏尊の事典』 関根俊一 編 学研

5) 御朱印 東三條殿 白龍弁財天 大将軍神社 :「インスタグラム」

6) 庖勝一條流奉納式【得浄明院】 :「京都観光Navi」

補遺

金勝アルプス :「YAMAP」 白峯神社

白峯神社 ホームページ

本圀寺 いのちに合掌 :「日蓮宗」

銭洗弁財天宇賀福神社 :「鎌倉観光公式ガイド」

得浄明院 :「全国善光寺会」

伏見宮家ゆかりの尼寺「得浄明院」での「白天龍王祭」。式包丁の奉納を拝見

:「ネコのミモロのJAPAN TRAVEL」

京都深草 瑞光寺 ホームページ

長建寺 :「京都観光Navi」

伏見稲荷大社 ホームページ

よくあるご質問

お塚のインバウンド :「passport」(大阪観光大学)

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

「観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ」 記事一覧

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.08

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.07

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.