PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山駅構内と山陽本…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

この日は5月6日(金)、「茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る」の5回目・そして最終回を企図して

自宅を早朝に出発する。この日はJR茅ヶ崎駅北口からスタートした。

北口のペデストリアンデッキ 👈リンクには、茅ヶ崎市ゆかりの方々の手形モニュメントが

設置されていた。

ペデストリアンデッキを下りて、一里塚通りを国道1号に向かって進むと、

右手に、以前訪ねた「茅ヶ崎一里塚」があった。

神奈川県茅ヶ崎市6。

「 茅ヶ崎一里塚 」👈リンク

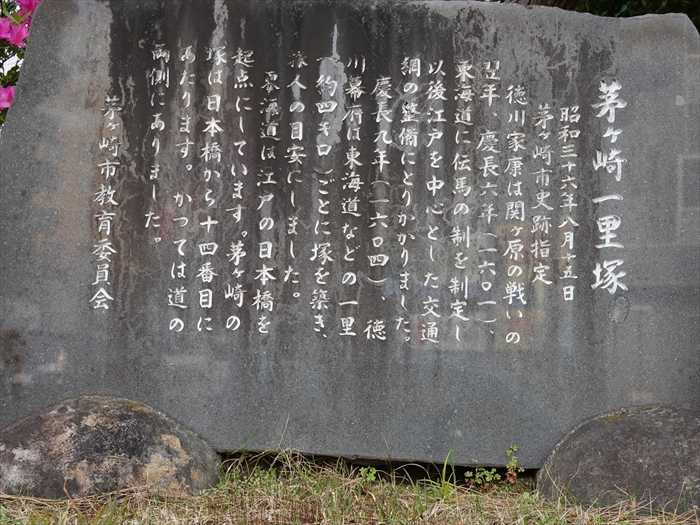

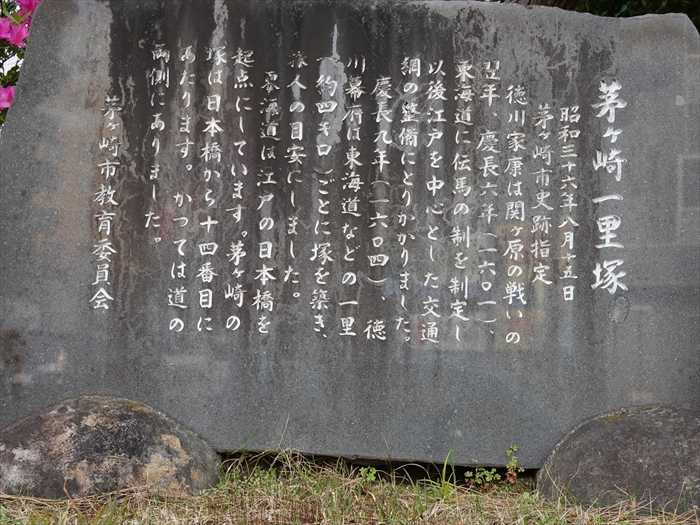

昭和三十六年八月十五日 茅ヶ崎市史跡指定

徳川家康は関ヶ原の戦いの翌年、慶長6年(1601)、東海道に伝馬の制を制定し、以後江戸を

中心とした交通網の整備にとりかかりました。

慶長9年(1604)、徳川幕府は東海道などの一里(約4キロ)ごとに塚を築き、旅人の目安に

しました。

東海道は江戸の日本橋を起点にしています。茅ヶ崎の塚は日本橋から14番目にあたります。

かつては道の両側にありました。 」

「一里塚」交差点から国道1号の「茅ヶ崎駅前」交差点方向を見る。

「一里塚」交差点を渡った先が、反対側の「茅ヶ崎一里塚」があった場所。

その場所にあったのが「案内板」。

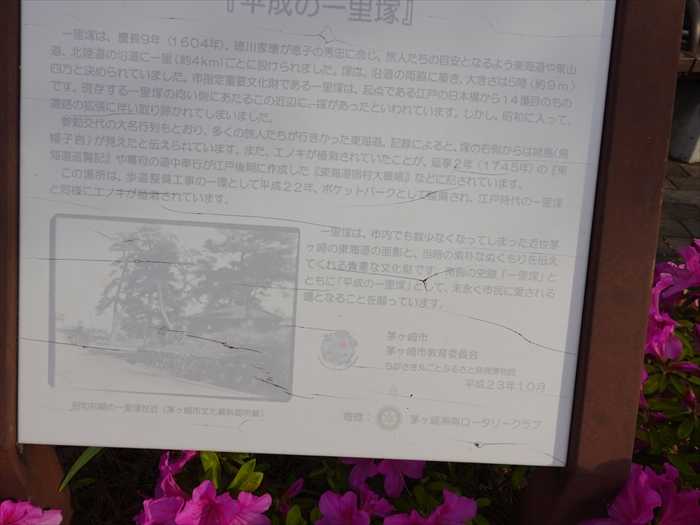

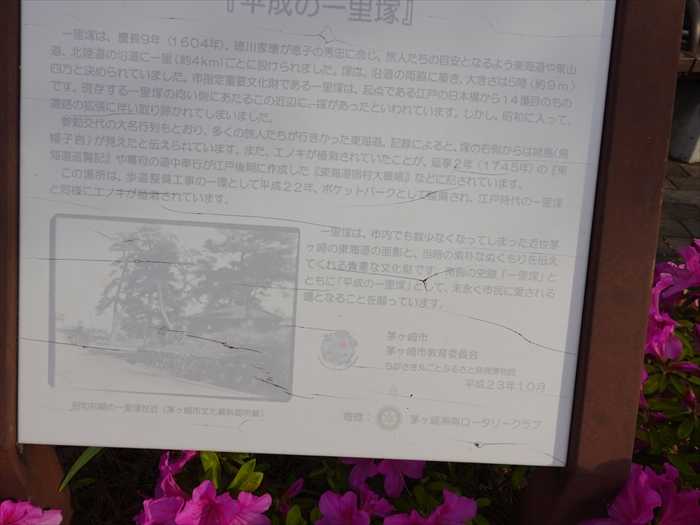

「『平成の一里塚』

一里塚は、慶長9年(1604年)、徳川家康が息子の秀忠に命じ、旅人たちの目安となるよう東海道や

東山道、北陸道の沿道に一里(約4km)ごとに設けられました。塚は、沿道の両脇に築き、

大きさは5間(約9m)四方と決められていました。市指定重要文化財である一里塚は、起点である

江戸の日本橋から14番目のものです。現存する一里塚の向い側にあたるこの近辺に、塚があったと

いわれています。しかし、昭和に入って、道路の拡張に伴い取り除かれてしまいました。

ぬくもりを伝えてくれる貴重な文化財です。南側の史跡「一里塚」とともに「平成の一里塚」

として、末永く市民に愛される場となることを願っています。」

円形ベンチの中心には江戸時代の一里塚と同様にエノキが植栽されていた。

「茅ヶ崎一里塚」の右側からは姥島(烏帽子岩)が見えたと伝えられているのだと。

「一里塚北通り」を北東方向に進みJR相模線の踏切を渡る。

「小出(こいで)踏切」。茅ヶ崎駅から0K952mと。

その先T字路の左側には「地蔵尊」が。

神奈川県茅ヶ崎市本村4丁目5−25近く。

多くの造花が手向けられていた。

その先の緑地帯の右側を斜めに進んで行った。

緑地帯の一角には薄いピンクの花が一面に。

「ヒルガオ」の花であろう。

その先の「本村四丁目」交差点手前に案内板があった。

「本村居村遺跡」 は茅ヶ崎市の本村に所在しており、国道1号と県道404号

遠藤・茅ヶ崎線の交差点から一つ北の交差点「本村4丁目」付近に位置していた。

「本村居村(ほんそんいむら)遺跡出土木簡」解説碑と「本村居村遺跡」解説板。

令和2年3月に、実際に木簡が出土した地点の近くである「本村4丁目」の南西約30m地点に

設置された、遺跡内容がわかる解説板。

「本村居村遺跡出土木簡」解説碑。

「茅ヶ崎市指定重要文化財 本村居村遺跡出土木簡 平成27(2015)年6月1日指定

「本村居村遺跡と古代の木簡」解説板。

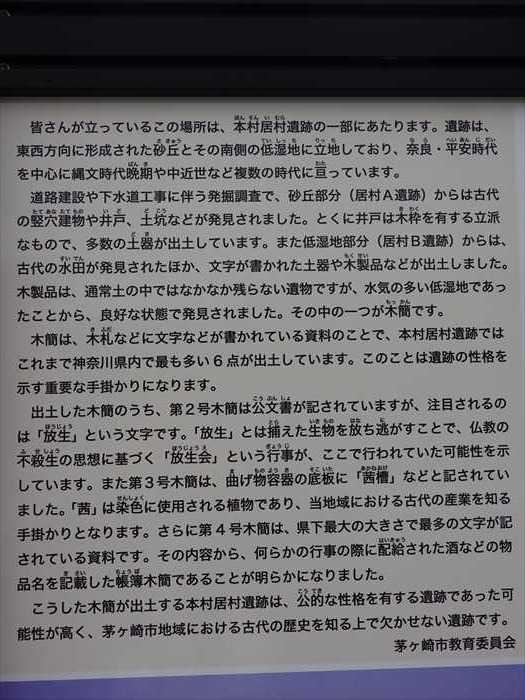

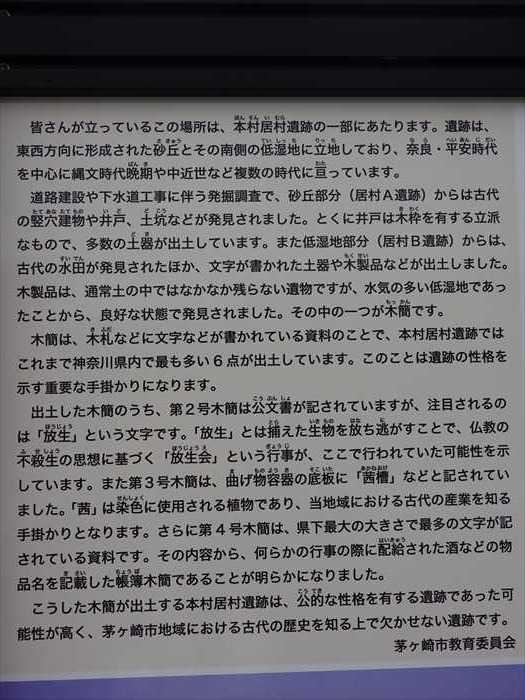

「皆さんが立っているこの場所は、本村居村遺跡の一部にあたります。遺跡は、東西方向に

形成された砂丘とその南側の低湿地に立地しており、奈良・平安時代を中心に縄文時代晩期や

中近世など複数の時代に亘っています。

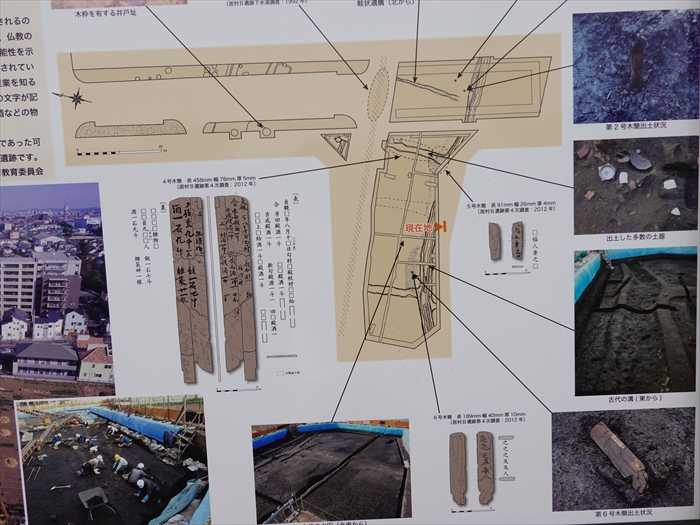

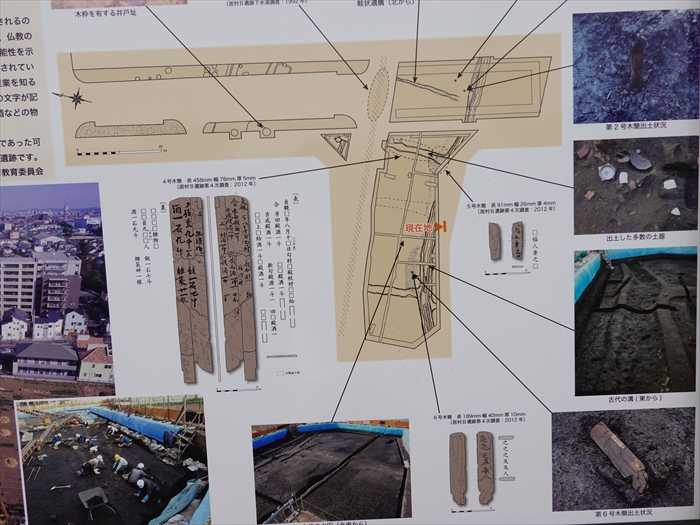

発掘調査時の上空からの写真。

出土状況、出土品の解説。

第4号木簡は、県下最大の大きさで最多の文字が記されている資料です。

その内容から、何らかの行事の際に配給された酒などの物品名を記載した帳簿木簡で

あることが明らかになりました。

発掘調査後は埋め戻しがされていた。

解説板前から県道404号線・遠藤茅ヶ崎線方向を見る。

舗装されている場所も発掘調査場所。

近くにあったのが「本村観音堂」。

朱色の屋根の上に宝珠が。

「本村観音堂」の前には小さな社があった。

神奈川県茅ヶ崎市本村5丁目6-53。

内陣には石仏が鎮座。

石仏に近づいて。弘法大師像であろう。

「相模国準四国八十八ヶ所 第七十番 茅ヶ崎観音堂

御詠歌

よびあいて結ぶみのりやふだらくのきしさし渡す舟のちがさき」。

民家のような前庭であったが。

そして茅ヶ崎市本村5丁目の住宅街をスマホの案内に従い進むと路地の角の空き地にあったのが

「うしのごぜん」碑。

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎503−4。

「うしのごぜん」碑。

以下ネットより

「茅ヶ崎の「うしのごぜん」は塚になっていたという記述がある。「うしのごぜん」と呼ばれ

そして「茅ヶ崎グリーンハイツ」手前の三叉路を左に進む。

「茅ヶ崎グリーンハイツ案内図」。

正面に見えたのが「東邦チタニウム(株)茅ヶ崎工場」。

正面に「JR相模線」の「北茅ヶ崎駅」。

折しも茅ヶ崎駅行きの電車がホームへ。

以前も通過した「北茅ヶ崎踏切 1k233m」を再び渡る。

右手に「JR相模線」の「北茅ケ崎駅」。

JR茅ヶ崎駅方面を見る。

そして線路沿いを今回も歩き、途中右折して「茅ヶ崎中央公園」に向かって進む。

緑溢れる「茅ヶ崎 中央公園」の園内の遊歩道を歩く。

「茅ヶ崎 中央公園」の桜の若木の横にあった案内板。

「人と人との繋がりと復興を願い、この桜と同じ桜を南三陸町歌津中学校に植えました。」と。

左に「茅ケ崎中央病院」と工事中の現場が見えた。

茅ヶ崎中央通りに出て右折すると、右手に「避難所・避難場所案内」があった。

右手にあった「茅ヶ崎中央公園」案内板。

ズームして。

「「茅ヶ崎中央公園(第一カッターきいろ公園)」正面の県道沿いには、フラワーロードの草花が、

公園の中央には、芝・草地広場がひろがっています。

早春には、北側園路沿いにクロッカス、スイセン・ヒヤシンスなどが咲き春の訪れを感じます。

引き続き桜の時期にはソメイヨシノ・ヤマザクラが咲きます。

初夏には、中央南側の花壇に香り豊かなテッポウユリ・白ユリやアジサイなど咲き競います。

夏には、けやきの木陰で一休みできます。

晩秋には、もみじ・けやきが色づき、また、東側広場には、県内相模線沿線の市町の木が

植えられています。」とネットから。

そして左手奥には「市民文化会館」が見えた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

この日は5月6日(金)、「茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る」の5回目・そして最終回を企図して

自宅を早朝に出発する。この日はJR茅ヶ崎駅北口からスタートした。

北口のペデストリアンデッキ 👈リンクには、茅ヶ崎市ゆかりの方々の手形モニュメントが

設置されていた。

ペデストリアンデッキを下りて、一里塚通りを国道1号に向かって進むと、

右手に、以前訪ねた「茅ヶ崎一里塚」があった。

神奈川県茅ヶ崎市6。

「 茅ヶ崎一里塚 」👈リンク

昭和三十六年八月十五日 茅ヶ崎市史跡指定

徳川家康は関ヶ原の戦いの翌年、慶長6年(1601)、東海道に伝馬の制を制定し、以後江戸を

中心とした交通網の整備にとりかかりました。

慶長9年(1604)、徳川幕府は東海道などの一里(約4キロ)ごとに塚を築き、旅人の目安に

しました。

東海道は江戸の日本橋を起点にしています。茅ヶ崎の塚は日本橋から14番目にあたります。

かつては道の両側にありました。 」

「一里塚」交差点から国道1号の「茅ヶ崎駅前」交差点方向を見る。

「一里塚」交差点を渡った先が、反対側の「茅ヶ崎一里塚」があった場所。

その場所にあったのが「案内板」。

「『平成の一里塚』

一里塚は、慶長9年(1604年)、徳川家康が息子の秀忠に命じ、旅人たちの目安となるよう東海道や

東山道、北陸道の沿道に一里(約4km)ごとに設けられました。塚は、沿道の両脇に築き、

大きさは5間(約9m)四方と決められていました。市指定重要文化財である一里塚は、起点である

江戸の日本橋から14番目のものです。現存する一里塚の向い側にあたるこの近辺に、塚があったと

いわれています。しかし、昭和に入って、道路の拡張に伴い取り除かれてしまいました。

参勤交代の大名行列もとおり、多くの旅人たちが行きかった東海道。記録によると、塚の右側

からは姥島(烏帽子岩)が見えたと伝えられています。また、エノキが植栽されていたことが、

延享2年(1745年)の『東海道巡覧記』や幕府の道中奉行が江戸後期に作成した『東海道宿村

大概帳』などに記されています。

からは姥島(烏帽子岩)が見えたと伝えられています。また、エノキが植栽されていたことが、

延享2年(1745年)の『東海道巡覧記』や幕府の道中奉行が江戸後期に作成した『東海道宿村

大概帳』などに記されています。

この場所は、歩道整備工事の一環として平成22年、ポケットパークとして整備され、江戸時代の

一里塚と同様にエノキが植栽されています。

一里塚は、市内でも数少なくなってしまった近世茅ヶ崎の東海道の面影と、当時の素朴な一里塚と同様にエノキが植栽されています。

ぬくもりを伝えてくれる貴重な文化財です。南側の史跡「一里塚」とともに「平成の一里塚」

として、末永く市民に愛される場となることを願っています。」

ところで、木の数種はいくつかあるのですが、中でも「一里塚」には【榎(えのき)】が多い。

その理由は次の様な逸話があるのだと。

その理由は次の様な逸話があるのだと。

『東海道が整備された時、一里塚の上に何か木を植えることになりました。

東海道整備は徳川家康の肝いりの政策だったので、家臣が何の木を塚の上に植えたら良いか

家康に聞きました。

家康に聞きました。

家康はそんなことまでいちいち聞くなよ!という思いで、『ええ木にせい(良い木にしておけ)』

と答えたとか。

と答えたとか。

すると家臣は、『榎にせい』と聞こえたらしく、このために一里塚には榎が多く植えられることに

なりました と。まあ、どこまでホントの話か??

なりました と。まあ、どこまでホントの話か??

円形ベンチの中心には江戸時代の一里塚と同様にエノキが植栽されていた。

「茅ヶ崎一里塚」の右側からは姥島(烏帽子岩)が見えたと伝えられているのだと。

「一里塚北通り」を北東方向に進みJR相模線の踏切を渡る。

「小出(こいで)踏切」。茅ヶ崎駅から0K952mと。

その先T字路の左側には「地蔵尊」が。

神奈川県茅ヶ崎市本村4丁目5−25近く。

多くの造花が手向けられていた。

その先の緑地帯の右側を斜めに進んで行った。

緑地帯の一角には薄いピンクの花が一面に。

「ヒルガオ」の花であろう。

その先の「本村四丁目」交差点手前に案内板があった。

「本村居村遺跡」 は茅ヶ崎市の本村に所在しており、国道1号と県道404号

遠藤・茅ヶ崎線の交差点から一つ北の交差点「本村4丁目」付近に位置していた。

「本村居村(ほんそんいむら)遺跡出土木簡」解説碑と「本村居村遺跡」解説板。

令和2年3月に、実際に木簡が出土した地点の近くである「本村4丁目」の南西約30m地点に

設置された、遺跡内容がわかる解説板。

「本村居村遺跡出土木簡」解説碑。

「茅ヶ崎市指定重要文化財 本村居村遺跡出土木簡 平成27(2015)年6月1日指定

出土した木簡は6点で、短冊形のほか桶底や折敷をニ次利用したものもあります。

仏教行事に関連する「放生」が記されている文書木簡や、行事に伴い作成された帳簿木簡、

文字の練習に使用された習書木簡などがみられ、古代の地域における実態を知ることができ、

茅ヶ崎市の歴史を語る上で欠くことのできない資料として市の重要文化財に指定されています。

なお、表示は実物大の赤外線写真です。」

文字の練習に使用された習書木簡などがみられ、古代の地域における実態を知ることができ、

茅ヶ崎市の歴史を語る上で欠くことのできない資料として市の重要文化財に指定されています。

なお、表示は実物大の赤外線写真です。」

「本村居村遺跡と古代の木簡」解説板。

「皆さんが立っているこの場所は、本村居村遺跡の一部にあたります。遺跡は、東西方向に

形成された砂丘とその南側の低湿地に立地しており、奈良・平安時代を中心に縄文時代晩期や

中近世など複数の時代に亘っています。

道路建設や下水道工事に伴う発掘調査で、砂丘部分(居村A遺跡)からは古代の竪穴建物や井戸、

土坑などが発見されました。とくに井戸は木枠を有する立派なもので、多数の土器が出土して

います。また低湿地部分(居村B遺跡)からは、古代の水田が発見されたほか、文字が書かれた

土器や木製品などが出土しました。

土坑などが発見されました。とくに井戸は木枠を有する立派なもので、多数の土器が出土して

います。また低湿地部分(居村B遺跡)からは、古代の水田が発見されたほか、文字が書かれた

土器や木製品などが出土しました。

木製品は、通常土の中ではなかなか残らない遺物ですが、水気の多い低湿地であったことから、

良好な状態で発見されました。その中の一つが木簡です。

良好な状態で発見されました。その中の一つが木簡です。

木簡は、木札などに文字などが書かれている資料のことで、本村居村遺跡ではこれまで

神奈川県内で最も多い6点が出土しています。このことは遺跡の性格を示す重要な手掛かりに

なります。

神奈川県内で最も多い6点が出土しています。このことは遺跡の性格を示す重要な手掛かりに

なります。

出土した木簡のうち、第2号木簡は公文書が記されていますが、注目されるのは「放生」という

文字です。「放生」とは捕らえた生物を放ち逃がすことで、仏教の不殺生の思想に基づく

「放生会」という行事が、ここで行われていた可能性を示しています。また第3号木簡は、

曲げ物容器の底板に「茜槽」などと記されていました。「茜」は染色に使用される植物であり、

当地域における古代の産業を知る手掛かりとなります。さらに第4号木簡は、県下最大の大きさで

最多の文字が記されている資料です。その内容から、何らかの行事の際に配給された酒などの

物品名を記載した帳簿木簡であることが明らかになりました。

こうした木簡が出土する本村居村遺跡は、公的な性格を有する遺跡であった可能性が高く、

茅ヶ崎市地域における古代の歴史を知る上で欠かせない遺跡です。」

文字です。「放生」とは捕らえた生物を放ち逃がすことで、仏教の不殺生の思想に基づく

「放生会」という行事が、ここで行われていた可能性を示しています。また第3号木簡は、

曲げ物容器の底板に「茜槽」などと記されていました。「茜」は染色に使用される植物であり、

当地域における古代の産業を知る手掛かりとなります。さらに第4号木簡は、県下最大の大きさで

最多の文字が記されている資料です。その内容から、何らかの行事の際に配給された酒などの

物品名を記載した帳簿木簡であることが明らかになりました。

こうした木簡が出土する本村居村遺跡は、公的な性格を有する遺跡であった可能性が高く、

茅ヶ崎市地域における古代の歴史を知る上で欠かせない遺跡です。」

発掘調査時の上空からの写真。

出土状況、出土品の解説。

第4号木簡は、県下最大の大きさで最多の文字が記されている資料です。

その内容から、何らかの行事の際に配給された酒などの物品名を記載した帳簿木簡で

あることが明らかになりました。

発掘調査後は埋め戻しがされていた。

解説板前から県道404号線・遠藤茅ヶ崎線方向を見る。

舗装されている場所も発掘調査場所。

近くにあったのが「本村観音堂」。

朱色の屋根の上に宝珠が。

「本村観音堂」の前には小さな社があった。

神奈川県茅ヶ崎市本村5丁目6-53。

内陣には石仏が鎮座。

石仏に近づいて。弘法大師像であろう。

「相模国準四国八十八ヶ所 第七十番 茅ヶ崎観音堂

御詠歌

よびあいて結ぶみのりやふだらくのきしさし渡す舟のちがさき」。

民家のような前庭であったが。

そして茅ヶ崎市本村5丁目の住宅街をスマホの案内に従い進むと路地の角の空き地にあったのが

「うしのごぜん」碑。

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎503−4。

「うしのごぜん」碑。

以下ネットより

「茅ヶ崎の「うしのごぜん」は塚になっていたという記述がある。「うしのごぜん」と呼ばれ

る人のお墓もしくは供養塚だったのか、はたまた「神様」を祀ったものなのか、明らかにする

手掛かりがまったくない。近年この塚の辺りが住宅地になり、いっしか塚も姿を変えていくのだが

その頃から居住者の間に不幸な出来事が続いた。もしや、と思案した自治会や有志の方々によって

「うしのごぜん」と刻んだ石塔を建て供養したという。

その頃から居住者の間に不幸な出来事が続いた。もしや、と思案した自治会や有志の方々によって

「うしのごぜん」と刻んだ石塔を建て供養したという。

言伝えによると、塚の辺りには狐が棲んでいて、南湖の魚売りが魚を置かないで通ると化かされる

といわれていた。南湖から千ノ川沿いに来て、梅田から高田に抜ける唯一の生活道であるので、

魚行商もこの道を行き来していた。道は高田と円蔵の村境を通り赤羽根との接する所で大山道を

横切る。

といわれていた。南湖から千ノ川沿いに来て、梅田から高田に抜ける唯一の生活道であるので、

魚行商もこの道を行き来していた。道は高田と円蔵の村境を通り赤羽根との接する所で大山道を

横切る。

千ノ川をどのように渡ったのか。『新編相模国風土起稿』や『皇国地誌』などによると、

幅2間( 3.6m )、深さ1尺5寸(45cm)という。川を渡る側に塚が築かれていたのは、川を渡る安全を

願ってのことに由来するのかもしれない」

願ってのことに由来するのかもしれない」

また、茅ヶ崎に「うしのごぜん」があるのは、江戸本所「牛御前」の効験が大山に詣でる

信徒や旅人達によって伝えられ、祀られる様になったのではないかとも。

信徒や旅人達によって伝えられ、祀られる様になったのではないかとも。

石碑の裏側。

「昭和六十一年十月吉日 本村地元有志」と。

そして「茅ヶ崎グリーンハイツ」手前の三叉路を左に進む。

「茅ヶ崎グリーンハイツ案内図」。

正面に見えたのが「東邦チタニウム(株)茅ヶ崎工場」。

正面に「JR相模線」の「北茅ヶ崎駅」。

折しも茅ヶ崎駅行きの電車がホームへ。

以前も通過した「北茅ヶ崎踏切 1k233m」を再び渡る。

右手に「JR相模線」の「北茅ケ崎駅」。

JR茅ヶ崎駅方面を見る。

そして線路沿いを今回も歩き、途中右折して「茅ヶ崎中央公園」に向かって進む。

緑溢れる「茅ヶ崎 中央公園」の園内の遊歩道を歩く。

「茅ヶ崎 中央公園」の桜の若木の横にあった案内板。

「人と人との繋がりと復興を願い、この桜と同じ桜を南三陸町歌津中学校に植えました。」と。

左に「茅ケ崎中央病院」と工事中の現場が見えた。

茅ヶ崎中央通りに出て右折すると、右手に「避難所・避難場所案内」があった。

右手にあった「茅ヶ崎中央公園」案内板。

ズームして。

「「茅ヶ崎中央公園(第一カッターきいろ公園)」正面の県道沿いには、フラワーロードの草花が、

公園の中央には、芝・草地広場がひろがっています。

早春には、北側園路沿いにクロッカス、スイセン・ヒヤシンスなどが咲き春の訪れを感じます。

引き続き桜の時期にはソメイヨシノ・ヤマザクラが咲きます。

初夏には、中央南側の花壇に香り豊かなテッポウユリ・白ユリやアジサイなど咲き競います。

夏には、けやきの木陰で一休みできます。

晩秋には、もみじ・けやきが色づき、また、東側広場には、県内相模線沿線の市町の木が

植えられています。」とネットから。

そして左手奥には「市民文化会館」が見えた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その82 )・ … 2022.06.28 コメント(4)

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その81)・輪… 2022.06.27

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了… 2022.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.