PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山駅構内と山陽本…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

丸子川沿いに更に進み、右折して「八幡橋」を渡り北に進むと前方左手に寺院が現れた。

「 浄土宗 傳乗寺 」の東側にあった通用門・山門。

東京都世田谷区尾山台2丁目10−3。

「 浄土宗 傳乗寺 法然上人浄土開宗八百年記念 」。

二階建ての建物は 参集殿 。

そして 高さは15m程 の立派「 五重塔 」。

木造の五重塔は 2005年の建立 と。

「五重塔」と境内。

こちら、正門の「 仁王門 」を境内から。

紅葉と五重塔。

五重塔を見上げて。

「 相輪(そうりん) 」をズームして。

「相輪」の部分名称。

重ねられた傘が起源とされる。 インドは気候が高温のため、釈迦を暑さから守るためと

言われている。

近寄って見上げて。

寺務所と参集殿 。

寺務所 。

参集殿 。

摩尼車 。

「 本堂 」。

浄土宗寺院の 伝乗寺は、松高山法生院 と号します。伝乗寺は、 住誉良公和尚が開山 となり創建したと

本尊:阿弥陀如来像。

本堂は文化4年(1807)3月に、庫裡は享和2年(1802)2月に建てられていると。

世田谷区尾山台2-10-3

唐破風屋根 に近づいて。

「「唐破風」とは、中央部を凸型に、両端部を凹型の曲線状にした破風のこと。破風とは、

東アジアに広く分布する屋根の妻側の造形のことであり、切妻造や入母屋造の屋根の妻側にも

取り付けられている。破風は、妻側の垂木や母屋、桁の部材の先端部分を隠すために取り

付けられる板、またはその部位のことをさす。形状によって名称が変化する。

唐破風は日本特有の破風形式で、平安時代にはすでに同様のものがあったと考えられており、

現存する最古のものと考えられているのは、鎌倉時代に建てられた出雲建雄神社の拝殿だ。

古いものは勾配が緩やかで、新しいものほど急である。神社建築や城郭建築、近世の寺院などに

多く見られる様式であり、装飾性が高い。」とネットから。

中央下部に「 唐破風懸魚 」もしくは通称として「 兎の毛通し(うのけどおし) 」 。

「 蟇股

横木(梁・桁)に設置し、荷重を分散して支えるために、下側が広くなっている部材。

そのシルエットが蛙の股の様に見えることから「蟇股」と呼ばれるようになった」と。

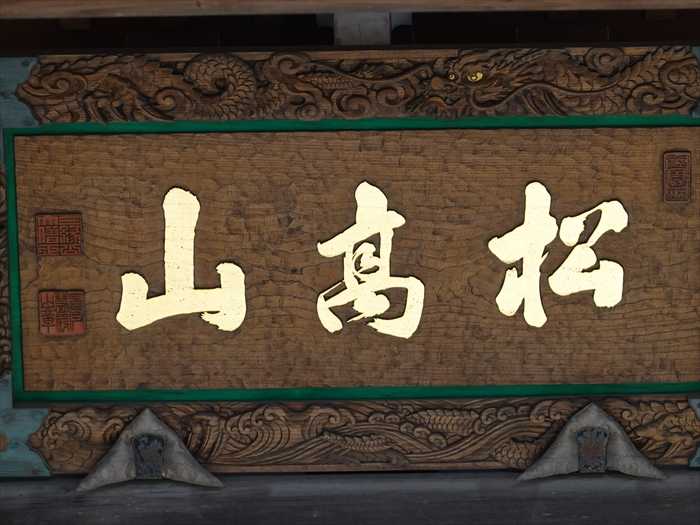

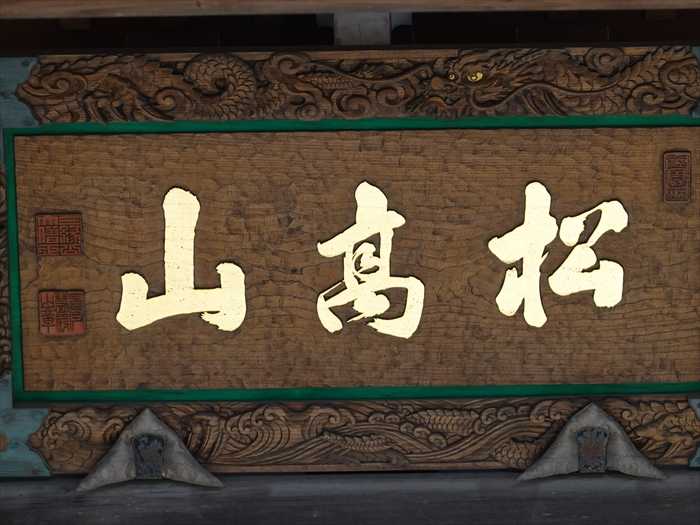

扁額「松高山」 。

木鼻(右) 。

頭貫(かしらぬき)の先端が柱より出ている部分のことをさしている。簡単にいうと、木の端という

意味である。

神社や寺院では、本殿や堂の入り口の柱に木鼻をとりつける。

鎌倉時代初期のものは直線的で単純な装飾である。室町時代を迎え禅宗が入ってきたことも

関係して、複雑な装飾を施すようになった。木鼻には、獅子鼻貘鼻、龍鼻、雲形花や葉を

かたどった植物鼻などがある。

獅子鼻

獅子をかたどった彫刻・ライオンのこと。インドでは王や仏の守護神とされている。

各種の装飾に用いられた。

木鼻(左) 。

貘(ばく)鼻

中国の想像上の動物の彫刻。鼻は象、目は犀、毛は牛、

足は虎で銅や鉄を食べ、人の悪夢を食べてくれるという。

「本堂」の左手、墓地の入口にあった 地蔵様 。

墓地。

コエビソウ(小海老草) キツネノマゴ科

苞(ほう)とよばれる赤褐色の葉がエビのように見えるので「コエビソウ」の和名があります。

エビの胴体ような部分は「花序」とよばれ、実際の花はその間から覗いています。

仁王門への参道を進む。

紅葉に陽光が射し込む。

五重塔を振り返って。

ここにも 石仏が2体 。

そして「 仁王門 」と「 五重塔 」。

近づいて。

仁王像(阿行) 。

仁王像(吽行) 。

そして次の目的地の「 宇佐神社 」に向かう。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「 浄土宗 傳乗寺 」の東側にあった通用門・山門。

東京都世田谷区尾山台2丁目10−3。

「 浄土宗 傳乗寺 法然上人浄土開宗八百年記念 」。

二階建ての建物は 参集殿 。

そして 高さは15m程 の立派「 五重塔 」。

木造の五重塔は 2005年の建立 と。

「五重塔」と境内。

こちら、正門の「 仁王門 」を境内から。

紅葉と五重塔。

五重塔を見上げて。

「 相輪(そうりん) 」をズームして。

「相輪」の部分名称。

相輪とは、五重塔などの仏塔の屋根から天に向かって突き出た金属製の部分の総称。

重ねられた傘が起源とされる。 インドは気候が高温のため、釈迦を暑さから守るためと

言われている。

上から順に

宝珠:仏舎利(釈迦の骨)が納められる。

竜車:奈良時代から平安時代の高貴な者の乗り物

水煙:火炎の透し彫り。火は、木造の建築物が火災に繋がるため嫌われ、水煙と呼ばれる。

お釈迦様が火葬されたことをあらわす。

お釈迦様が火葬されたことをあらわす。

九輪(宝輪):五智如来と四菩薩を表す。9つの輪からなる[注釈 1]。

受花(請花):飾り台。蓮華の花。

伏鉢(覆鉢):鉢を伏せた形をした盛り土形の墓、ストゥーパ形。お墓を表している。

露盤:伏鉢の土台。

宝珠は仏舎利が納められるため、最も重要とされる。 なお、中心を貫く棒は「擦」(または「刹管」)と呼ばれる。 また、仏舎利は塔の中に安置されていることもある。

近寄って見上げて。

寺務所と参集殿 。

寺務所 。

参集殿 。

摩尼車 。

「 本堂 」。

浄土宗寺院の 伝乗寺は、松高山法生院 と号します。伝乗寺は、 住誉良公和尚が開山 となり創建したと

本尊:阿弥陀如来像。

本堂は文化4年(1807)3月に、庫裡は享和2年(1802)2月に建てられていると。

世田谷区尾山台2-10-3

唐破風屋根 に近づいて。

「「唐破風」とは、中央部を凸型に、両端部を凹型の曲線状にした破風のこと。破風とは、

東アジアに広く分布する屋根の妻側の造形のことであり、切妻造や入母屋造の屋根の妻側にも

取り付けられている。破風は、妻側の垂木や母屋、桁の部材の先端部分を隠すために取り

付けられる板、またはその部位のことをさす。形状によって名称が変化する。

唐破風は日本特有の破風形式で、平安時代にはすでに同様のものがあったと考えられており、

現存する最古のものと考えられているのは、鎌倉時代に建てられた出雲建雄神社の拝殿だ。

古いものは勾配が緩やかで、新しいものほど急である。神社建築や城郭建築、近世の寺院などに

多く見られる様式であり、装飾性が高い。」とネットから。

中央下部に「 唐破風懸魚 」もしくは通称として「 兎の毛通し(うのけどおし) 」 。

「 蟇股

横木(梁・桁)に設置し、荷重を分散して支えるために、下側が広くなっている部材。

そのシルエットが蛙の股の様に見えることから「蟇股」と呼ばれるようになった」と。

扁額「松高山」 。

木鼻(右) 。

頭貫(かしらぬき)の先端が柱より出ている部分のことをさしている。簡単にいうと、木の端という

意味である。

神社や寺院では、本殿や堂の入り口の柱に木鼻をとりつける。

鎌倉時代初期のものは直線的で単純な装飾である。室町時代を迎え禅宗が入ってきたことも

関係して、複雑な装飾を施すようになった。木鼻には、獅子鼻貘鼻、龍鼻、雲形花や葉を

かたどった植物鼻などがある。

獅子鼻

獅子をかたどった彫刻・ライオンのこと。インドでは王や仏の守護神とされている。

各種の装飾に用いられた。

木鼻(左) 。

貘(ばく)鼻

中国の想像上の動物の彫刻。鼻は象、目は犀、毛は牛、

足は虎で銅や鉄を食べ、人の悪夢を食べてくれるという。

「本堂」の左手、墓地の入口にあった 地蔵様 。

墓地。

コエビソウ(小海老草) キツネノマゴ科

苞(ほう)とよばれる赤褐色の葉がエビのように見えるので「コエビソウ」の和名があります。

エビの胴体ような部分は「花序」とよばれ、実際の花はその間から覗いています。

仁王門への参道を進む。

紅葉に陽光が射し込む。

五重塔を振り返って。

ここにも 石仏が2体 。

そして「 仁王門 」と「 五重塔 」。

近づいて。

仁王像(阿行) 。

仁王像(吽行) 。

そして次の目的地の「 宇佐神社 」に向かう。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.15

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.14

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.