カテゴリ: 世界無形文化遺産

今回は 世界無形文化遺産の人形浄瑠璃について

淡路島に行った際に観覧した淡路人形座に絡めて紹介していきます。

まずは 文楽と人形浄瑠璃は 三味線と太夫による義太夫節と呼ばれる歌に

合わせて 一体の人形を三人の人形遣いが繰りながら物語を進め演じるもの。

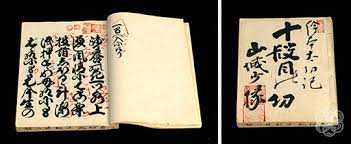

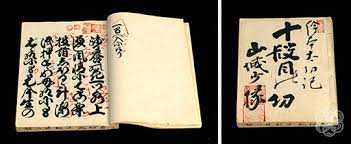

この義太夫節に使われている床本(ゆかほん)は

なんと江戸時代のものそのものだそうで・・保管すると逆にいたみが出てしまうため

毎日丁寧に使うことが大切そうです。

とはいっても・・素人では全く読めない・・・

太鼓や三味線の音色ともに 独特の言い回しで あらゆる登場人物も

ひとりで声色や口調を変えて語り分けます。

今回観覧したのは 淡路人形浄瑠璃で有名な戎舞(えびすまい)

戎さまが太鼓に合わせて舞い、人々の幸福を願うという大変おめでたい演目。

文楽と淡路人形浄瑠璃の違いは

まずは人形の大きさ

文楽で使われる人形の首(かしら)は四寸、淡路人形座は六寸。

人形の操作方法も 文楽では胴串を手の平で受け垂直に持つそうですが

淡路では主遣いが左手で人形の心串を握るそうです。

また、今回の淡路では遣いの方々は全員黒子姿で演じるのに対し、文楽は

主遣いの方は紋付き袴で顔出しのまま演じられます。

どちらにしても 主・右・左の遣いの方々の呼吸が合わなくては演じられません。

今回の淡路人形座では 演目だけでなくバックステージツアーと人形解説が付いてきていて

大変勉強になりました。

人間が泣く場合、手を顔に持っていって涙をぬぐいますが・・・

これを人形でやると・・顔と手がぶつかってしまい・・まったく泣いているようには見えない・・

しかし・・顔を前に倒しゆらゆらと揺らしながら手の持って行くと

泣いて涙をぬぐっているように見える。なるほど・・・とおもいました。

そして・・・演目の佳境に入った際に投げるおひねり・・・

要は・・チップというか・・・頑張って!という応援ですが・・

このように紙に小銭を巻きひねって・・投げることから・・おひねりと言われたそうです。

今回人形も大変近くで見ることが出来ました。

舞台から客席方面を観た様子・・かなり間があり・・客席よりやや低かったように思います。

人形を操る方は 高下駄のようなものを履いて演じるそうです。

人形の右端に少しだけ写っています。

こちらは・・舞台装置・・・どんどん変わる襖からくりの千畳敷など・・・

本当に奥行きがあり・・千畳の畳を突き進んでいく感じがしました。

人形浄瑠璃と言えば・・

難しい・・・よくわからない・・・退屈といった感じに受けられやすいですが、

こちらの淡路人形座では古典を大切にしつつ・・現代にあわせたバックステージツアー

などを通して・・より分かりやすく、見どころや人形の操り方、背景の様子など

大変行ってよかったと思える場所でした。

ぜひ・・淡路島に行かれる方は・・こちらの淡路人形座で古典芸能を楽しんでみてはいかがでしょうか?

淡路島に行った際に観覧した淡路人形座に絡めて紹介していきます。

まずは 文楽と人形浄瑠璃は 三味線と太夫による義太夫節と呼ばれる歌に

合わせて 一体の人形を三人の人形遣いが繰りながら物語を進め演じるもの。

この義太夫節に使われている床本(ゆかほん)は

なんと江戸時代のものそのものだそうで・・保管すると逆にいたみが出てしまうため

毎日丁寧に使うことが大切そうです。

とはいっても・・素人では全く読めない・・・

太鼓や三味線の音色ともに 独特の言い回しで あらゆる登場人物も

ひとりで声色や口調を変えて語り分けます。

今回観覧したのは 淡路人形浄瑠璃で有名な戎舞(えびすまい)

戎さまが太鼓に合わせて舞い、人々の幸福を願うという大変おめでたい演目。

文楽と淡路人形浄瑠璃の違いは

まずは人形の大きさ

文楽で使われる人形の首(かしら)は四寸、淡路人形座は六寸。

人形の操作方法も 文楽では胴串を手の平で受け垂直に持つそうですが

淡路では主遣いが左手で人形の心串を握るそうです。

また、今回の淡路では遣いの方々は全員黒子姿で演じるのに対し、文楽は

主遣いの方は紋付き袴で顔出しのまま演じられます。

どちらにしても 主・右・左の遣いの方々の呼吸が合わなくては演じられません。

今回の淡路人形座では 演目だけでなくバックステージツアーと人形解説が付いてきていて

大変勉強になりました。

人間が泣く場合、手を顔に持っていって涙をぬぐいますが・・・

これを人形でやると・・顔と手がぶつかってしまい・・まったく泣いているようには見えない・・

しかし・・顔を前に倒しゆらゆらと揺らしながら手の持って行くと

泣いて涙をぬぐっているように見える。なるほど・・・とおもいました。

そして・・・演目の佳境に入った際に投げるおひねり・・・

要は・・チップというか・・・頑張って!という応援ですが・・

このように紙に小銭を巻きひねって・・投げることから・・おひねりと言われたそうです。

今回人形も大変近くで見ることが出来ました。

舞台から客席方面を観た様子・・かなり間があり・・客席よりやや低かったように思います。

人形を操る方は 高下駄のようなものを履いて演じるそうです。

人形の右端に少しだけ写っています。

こちらは・・舞台装置・・・どんどん変わる襖からくりの千畳敷など・・・

本当に奥行きがあり・・千畳の畳を突き進んでいく感じがしました。

人形浄瑠璃と言えば・・

難しい・・・よくわからない・・・退屈といった感じに受けられやすいですが、

こちらの淡路人形座では古典を大切にしつつ・・現代にあわせたバックステージツアー

などを通して・・より分かりやすく、見どころや人形の操り方、背景の様子など

大変行ってよかったと思える場所でした。

ぜひ・・淡路島に行かれる方は・・こちらの淡路人形座で古典芸能を楽しんでみてはいかがでしょうか?

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[世界無形文化遺産] カテゴリの最新記事

-

世界無形文化遺産7 和食 お雑煮 August 11, 2022

-

世界無形文化遺産6-③ 山・鉾・屋台行事 … May 30, 2019

-

世界無形文化遺産6-② 山・鉾・屋台行事 … May 24, 2019

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Category

カテゴリ未分類

(0)世界のグルメ・東京近郊編

(112)旅行編

(242)街歩き&古建築物

(70)日常

(891)映画・DVD

(67)買っちゃった!

(94)行ってきました

(200)食べちゃった!

(566)ランチ

(187)お菓子

(345)ファーストフード

(37)うどん 食べ比べ

(11)お蕎麦 食べ比べ

(14)本

(22)世界遺産

(13)世界無形文化遺産

(10)中国料理の歴史と食べ比べ

(25)食パン 食べちゃった!

(16)水道塔

(11)四季を感じる花紀行

(73)今月の・・・

(359)昭和ノスタルジー

(3)おみやげバンザイ

(20)Calendar

© Rakuten Group, Inc.