PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

「 葉山町指定史跡 大正天皇崩御・昭和天皇継承の地

指定 昭和六十一年四月二十九日 指定第三十八号

所在地 葉山町一色ニ一ニ三の一

葉山御用邸付属邸の歴史

この葉山しおさい公園は、葉山御用邸付属邸の跡地で、昭和62(1987)年6月3日開園し、面積は

18009.28平方メートル(約5500坪)ある。ここはもと岩倉具定侯爵・金子堅太郎伯爵・

井上毅子爵の各別荘を、大正6(1917)年7月にお買い上げになり、澄宮(すみのみや・

現三笠宮)邸として大正8(1919)年6月に竣工されたものである。

大正天皇崩御

大正天皇は、葉山御用邸をこよなく愛され、最後の行幸は大正15(1926)年8月10日、付属邸で

御病気ご療養のためであった。当時、たまたま本邸が関東大震災で損傷し、再建中であったため

付属邸へ入られた。陛下には以来同邸においてご療養につとめられたが、同年12月25日、

午前1時25分、遂に崩御(逝去)されたのである。時に御年48歳であった。

昭和天皇皇位継承

大正天皇が崩御(逝去)され、悲しみの中旧皇室典範第10条の定めに従って、皇太子殿下

(後の昭和天皇)は直ちに葉山御用邸において天皇の位におつきになられた。

新天皇陛下は、まず登極令(旧皇室令)第1条によって践祚(せんそ・皇位を受け継ぐこと)の

式を行うため、剣璽渡御(けんじとぎょ)の儀が12月25日午前3時15分より葉山御用邸付属邸に

おいて執り行われた。また、宮城(皇居)賢所において践祚の儀式が同じ時刻に行われた。

第124代の宝祚(皇位)をつがれた新天皇陛下は、徳川侍従長、奈良侍従武官長、一木宮相以下を

従え、伊藤式部長官のご先導により静かに東京に向かわれた。

時に御歳26歳。尚、付属邸における剣璽渡御の儀式は皇族、政府関係者列席のもと厳かに

行われた。

儀式における各役割は宝剣を捧持するもの、原侍従、神璽を捧持するもの、松浦侍従、御璽国璽を

捧持するもの、松井内大臣秘書官がその任に当たった。

践祚の行われた部屋は昭和56(1981)年11月再建された御用邸の中へ移設されている。

平成6年3月27日 葉山町・葉山町教育委員会」

「葉山しおさい公園」正門。

「 葉山しおさい公園

入園料

一般

大人 三百円

開園時間

「 葉山しおさい公園 」。

「 葉山しおさい公園 案内図 」。

受付・管理事務所で入園券を購入。

「葉山しおさい公園平面図」。

「 葉山しおさい博物館 」に向かって進む。

前方に石碑が現れた。

「今上陛下即位記念 平成ニ年十一月十二日」碑 。

現上皇陛下のこと。

そして「 葉山しおさい博物館 」を正面から。

旧御用邸付属邸の御車寄せを移築 したものである と。

「 葉山しおさい博物館 」。

「 葉山町所蔵

場所 葉山しおさい博物館 くつろぎゾーン

※入園は午後4時3 0分まで

場所 葉山町立図書館 1階展示スペース

「入館無料」と。

「 ごあいさつ

(葉山しおさい公園)は葉山御用邸付属邸の跡地 で、 大正天皇崩御、昭和天皇皇位継承の地 で、

いわば昭和発祥の地として知られる由緒ある所です。

とりわけ昭和天皇の御下賜標本や珍しい深海生物の展示は当館ならではのものです。

いただければ幸いに存じます。

葉山しおさい博物館」

受付カウンター。

正面には、ヨットが展示されていた。

移動して。

「 上皇陛下御下賜ヨット 」。

御下賜品(ごかしひん)とは、皇室や宮家から贈られた品物のこと。

「案内パネル」が2基。

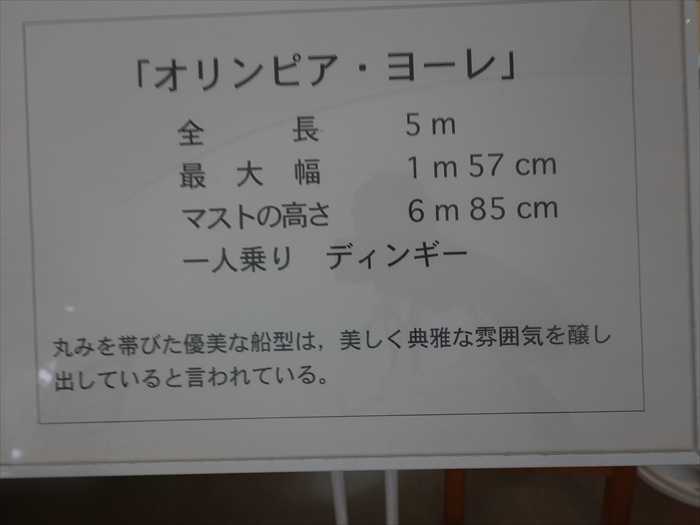

「オリンピア・ヨーレ

全長 5m

最大幅 1m57cm

マストの高さ 6m85cm

一人乗り ディンギー

丸みを帯びた優美な船型は、美しく典雅な雰囲気を醸し出していると言われている 。」

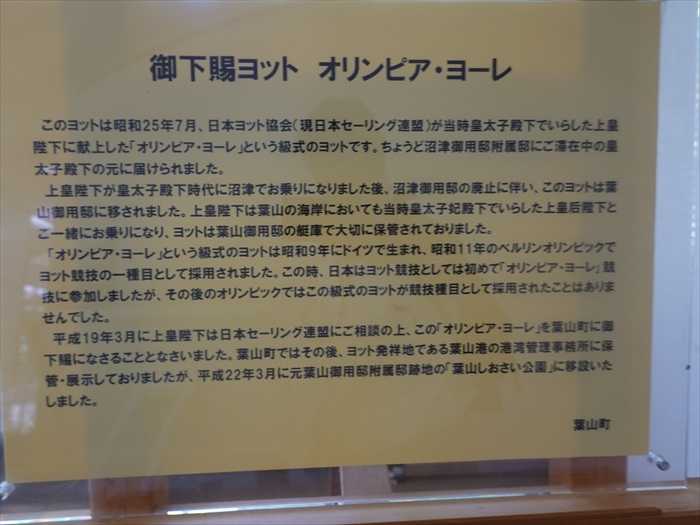

「 御下賜ヨット オリンピア・ヨーレ

このヨットは昭和25年7月、日本ヨット協会(現日本セーリンク連盟)が当時皇太子殿下で

いらした上皇陛下に献上した「オリンビア・ヨーレ」という級式のヨットてす。ちょうど沼津

御用邸附属邸にこ滞在中の皇太子殿下の元に届けられました。

上皇陛下が皇太子殿下時代に沼津でお乗りになりました後、沼津御用邸の廃止に伴い、この

ヨットは葉山御用邸に移されました。上皇陛下は葉山の海岸においても当時皇太子妃殿下で

いらした上皇后陛下とご一緒にお乗りになり、ヨットは葉山御用邸の艇庫て大切に保管されて

おりました。

「オリンビア・ヨーレ」という級式のヨットは昭和9年ドイツて生まれ、昭和11年のベルリン

オリンピックてヨット競技の一種目として採用されました。この時、日本はヨット競技としては

初めて「オリンピア・ヨーレ」競技に参加しましたが、その後のオリンビックではこの級式の

ヨットが競技種目として採用されたことはありませんでした。

平成19年3月に上皇陛下は日本セーリング連盟にこ相談の上、この「オリンビア・ヨーレ」を

葉山町に御下賜になさることとなさいました。葉山町てはその後、ヨット発祥地てある葉山港の

港湾管理事務所に保管・展示しておりましたが、平成22年3月に元葉山御用邸附属邸跡地の

「葉山しおさい公園」に移設いたしました。

葉山町」

館内には葉山周辺の海に生息する魚類、貝類、甲殻類、海藻類などが展示されていた。

中でも昭和天皇御下賜標本や深海生物の展示は、当館ならではのもの。

・海洋生物の系統分類・相模湾の珍しい大型生物・相模湾で使われていた漁具等も展示されていた。

「 無生物の形

---石の造形藝術---

生物(せいぶつ)とは、細胞という単位からなり、自己増殖などの生命活動を行うものと定義される。

これにして無生物(むせいぶつ)とは.生命活動を行わない石や水などの物質を示す。

生物の形は遺伝子により支配され、自らの意思により形成されるのに対して.無生物の形は、

物理的な要因で形成される。同じ形でも、生物と無生物では全く異なる形質形成の過程を辿っている。

ここに展示した「石」は、無生物である。意思のない無生物が作りだす偶然の形には不思議な魅力が

ある。」

左から 二水石膏、しのぶ石、桜石 。

偽化石である。

桜石(Cordierite:コーディエライト)

「 黄鉄鉱(Pyrite:パイライト)

由来する。かっては硫酸の原料として採掘されていた。

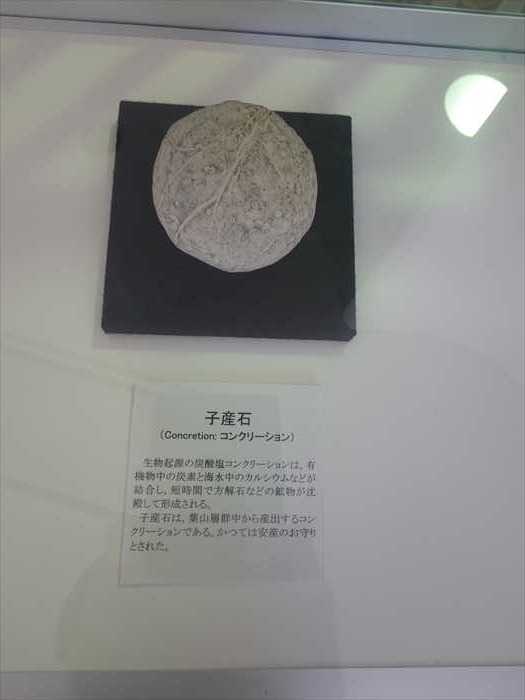

「 子産石(Concretion:コンクリーション)

短時間で方解石などの鉱物が沈殿して形成される。

「 へそ石(Nodule:ノジュール)

形成された生痕化石と考えられる。

奇石のひとつである。」

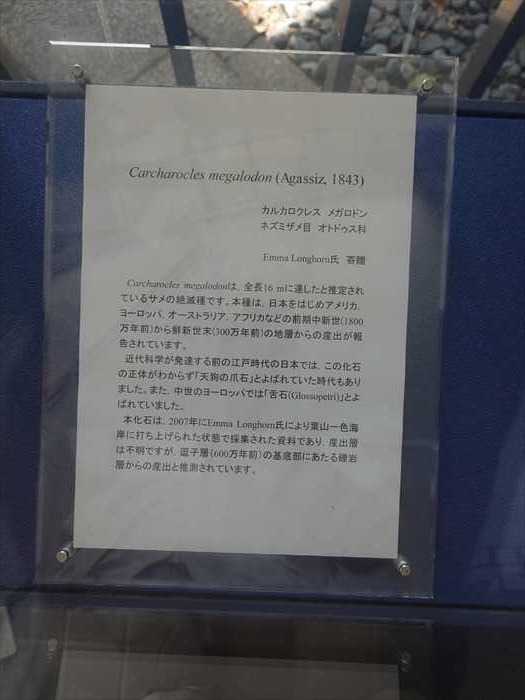

Carcharocles megalodonは、全長16 mに達したと推定されているサメの絶滅種です。

本種は、日本をはじめアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アフリカなどの前期中新世

(1800万年前)から鮮新世末(300万年前)の地層からの産出が報告されています。

よばれていた時代もありました。また、中世のヨーロッパでは「舌石(Glssopetri)」と

よばれていました。

資料であり、産出層は不明ですが、逗子層(600万年前)の基底部にあたる礫岩層からの産出と

推測されています。」

「 オカダンゴムシ 」と「 ハマダンゴムシ 」。

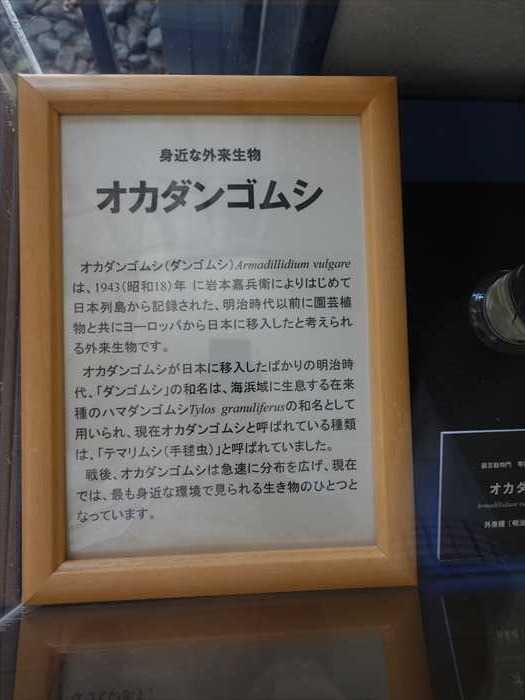

「 身近な外来生物

オカダンゴムシ

はじめて日本列島から記録された、明治時代以前に園芸植物と共にヨーロッパから日本に

移入したと考えられる外来生物です。

在来種のハマダンゴムシTylos granuliferusの和名として用いられ、現在オカダンゴムシと呼ばれて

いる種類は、「テマリムシ(手毬虫)」と呼ばれていました。

となっています。」

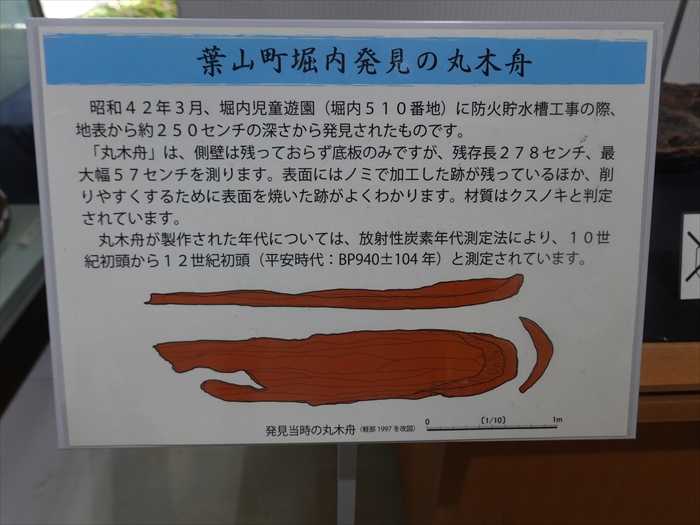

正面に 出土した丸木舟 が展示されていた。

正面に出土した 丸木舟。

「 古代~中世の丸木舟(今から約1000年前) 」と。

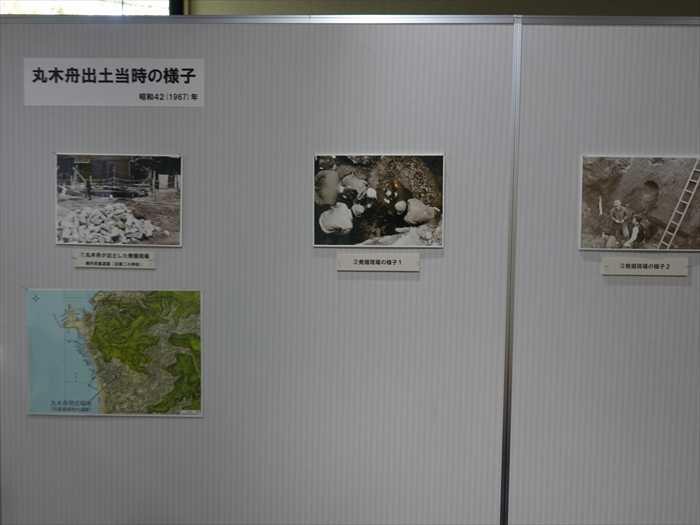

「 丸木舟出土当時の様子 」(左)。

「丸木舟出土当時の様子」(右)。

「 葉山町堀内発見の丸木舟

深さから発見されたものです。

測ります。表面にはノミで加工した跡が残っているほか、削りやすくするために表面を焼いた

跡がよくわかります。材質はクスノキと判定されています。

(平安時代: BP940±104年)と測定されています。」

出土した「 丸木舟の底部 」。

「 縄文時代の葉山 」と「 国指定史跡 長柄桜山古墳群 」案内板。

「 縄文時代の葉山

続く縄文時代は、自然環境の変化に合わせながら、狩蝋や漁撈、植物性食料の採取、また限定的

ではありますが、植物の栽培や管理も行うなど、多様な生業が営まれた時代です。

約160mの丘陵上にある遺跡で、昭和32年に赤星直忠博士が担当者となって発掘調在が

行われました。遺跡は5つの地点に分かれており、りんご箱一個程度の遺物が出土しています。

遺物は、縄文時代早期や前期の土器が出上したほか、石鏃などの石器が見つかっています。

見つかった土器の時期は断続的で量も少ないことや、住居跡などの遺構が見つかっていない

ことから、定住的な生活が営まれていたとは考えにくいところがあります。おそらく狩猟や堅果類

などの植物性食料の採集のために、湧水の豊富な当地が一時的なキャンプ地として適していた

のではないかと思われます。同様の遺跡として、正吟遺跡(上山口)や間門遺跡(上山口)が

あります。

縄文海進( じようもんかいしん )

約6千5百年前には現在の海水面よりも高くなり、沿岸部の葉山の低地は海の中にありました。

約5千5百年前に海水面の高さは4 ~ 5mほどに達してピークを迎えます。

縄文時代の自然環境

三浦半島の陸上では、森や林を作る樹木が、それまで生育していたコナラやニレ、ケヤキなどを

主体とする落葉広葉樹林から、シイノキ、エノキ、スギなどを主体とする照葉樹林に種類が

変わります。生育する植物の種類が変わった結果、そこに棲む動物の種類が変わった結果、

そこに棲む動物の種組成も変化したと考えられています。

まで海水が浸人することにより、「おぼれ谷」とよばれる泥の干潟が形成されました。この新たに

形成された環境には、ハイガイやシオヤガイなど、現在の相模湾沿岸や関東地方の海域には棲息

していない特殊な軟体動物が棲息していたことが分っています。

海抜8m付近から、泥干潟に棲息する軟体動物の化石が記録されています。したがって、

縄文海進の最高期には、現在の森戸川や下山川の流域に沿って海が陸域に浸入し、この周辺域が

当時の波うちぎわ(波打ち際)付近だったと雅測されます。

ような開けた砂浜の環境ではなく、ハイガイやオキシジミ.イボウミニナなどの棲息する泥干潟の

環境であったと考えられます。

すると、棲息地となる泥干潟が消失したため、相模湾沿岸域から姿を消してしまったと

考えられます。」

約6千5百年前(縄文時代)の葉山の海岸線と遺跡

シオヤガイ、イボウミニナ、オキシジミ、ハイガイ。

下の列にハイガイ、シオヤガイ、コゲツノブエ。

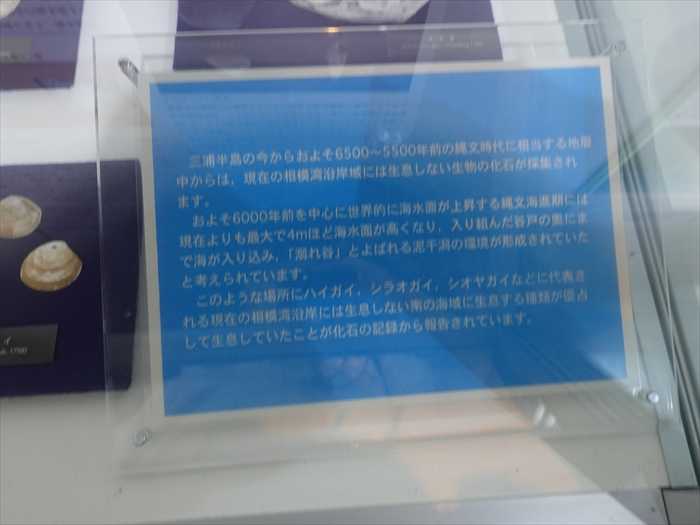

「三浦半島の今からおよそ6500~5500年前の縄文時代に相当する地層中からは、現在の相模湾

沿岸域には生息しない生物の化石が採集されます。

およそ6000年前を中心に世界的に海水面が上昇する縄文海進期には現在よりも最大で4mほど

海水面が高くなり、入り組んだ谷戸の奥にまで海が入り込み、「溺れ谷」とよばれる泥干潟の

環境が形成されていたと考えられています。

このような場所にハイガイ、シラオガイ、シオヤガイなどに代表される現在の相模湾沿岸には

生息しない南の海域に生息する種類が優占して生息していたことが化石の記録から報告されて

います。」

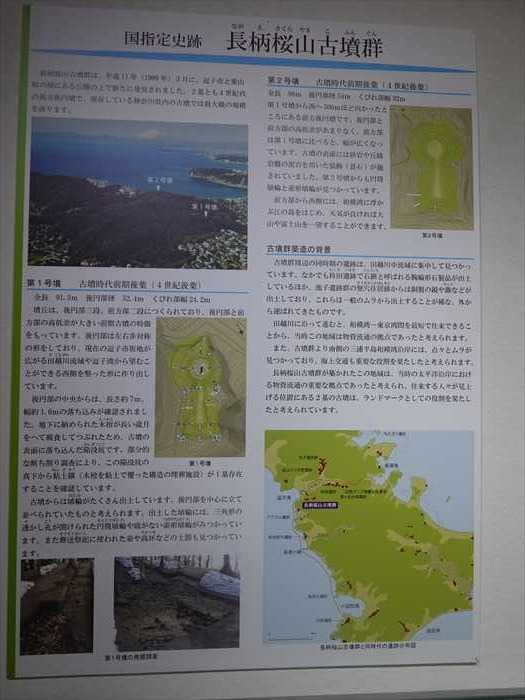

「 国指定史跡 長柄桜山古墳群

発見されました。2基とも4世紀代の前方後円墳で、現存している神奈川県内の古墳では

最大級の規模を誇ります。

特徴をもっています。後円部は左右非対称の形をしており、現在の逗子市街地が広がる田越川

流域や逗子湾から望むことができる西側を整った形に作り出しています。

木棺が長い歳月をへて腐食してつぶれたため、古墳の表面に落ち込んだ陥没坑です。部分的な

断ち割り調査により、この陥没坑の真下から粘土槨(木棺を粘土で覆った構造の埋葬施設)が

1基存在することを確認しています。

考えられます。出土した埴輪には、三角形の透かし孔が開けられた円筒埴輪や底がない壺形埴輪が

みつかっています。また葬送祭祀に使われた壺や高坏などの土器も見つかっています。

あまりなく、前方部は第1号墳に比べると、幅が広くなっています。古墳の表面には砂岩や丘陵

岩盤の泥岩を用いた装飾(葺石)が施されていました。第2号墳からも円筒埴輪と壺形埴輸が

見つかっています。

前方部から西側には、相模湾に浮かぶ江の島をはじめ、天気が良けれは大山や富士山を一望する

ことができます。

石釧と呼ばれる腕輪形石製品が出土しているほか、池子遺跡群の竪穴住居跡からは銅製の鏡や

鏃などが出土しており、これらは一般のムラから出上することが稀な、外から運はれてきた

ものです。

物資流通の拠点であったと考えられます。

重要な役割を果たしたと考えられます。

あったと考えられ、往来する人々が見上げる位置にある2基の古墳は、ランドマークとしての

役割を果たしたと考えられています。」

「 高坏(たかつき)(食器や祀りの道具) 」

長柄桜山古墳群から出土した埴輪 。

長柄桜山古墳群の1号墳と2号墳。

長柄桜山古墳群と同時代の遺跡分布図。

「葉山しおさい公園」ポスター。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.24