特別支援学級や通級という制度を利用するためには、現状では「教育支援委員会」というところで話し合いがなされた上で、決定されることになっています。

実は希望者がどんどん増えているという背景もあり、その条件が厳しくなっているような気がしています。

条件として課せられるものの代表が、「診断書の提出」でしょうか。

はたして、特別支援学級や通級に入るために、診断書は本当に必要なのでしょうか?

実は、昨日丹波篠山市で大阪医科大学LDセンターの竹田契一先生の講演会がありました。

竹田先生によると、

「診断書はいらない。文科省は言っていない。」

とのことでした。

断言されたので、僕としては、かなり驚きました。

「診断書をとるために今はどこも予約がいっぱいで何ヶ月も待たないといけない」

ということでした。

教育支援委員会に諮るには、期日までに用意しないといけない、ということになるので、それまでに間に合わないというケースが多発しているのは、確かに気になっていました。

ただし、 「専門家の所見は、あった方がいい」

とのことでした。

竹田先生からは、無料で発達相談をされているNHK厚生文化事業団の紹介もありました。

診断は医師でなければできませんが、「専門家」ということになると、かなり多くの専門家が対応できることになります。

(NHK厚生文化事業団の相談事業は、後で調べると、それを紹介しているブログが見つかりました。

▼ 「NHK 発達相談会のおしらせ」(ブログ「空色の国」内)

保護者に対して専門機関をおすすめすることはわりとあるのですが、そのときに、 「診断書をとってください」という具体的な言い方は避けた方がいい

、と思いました。

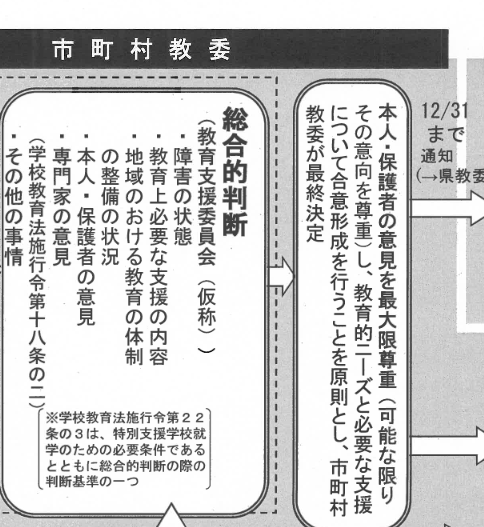

「教育支援委員会」は、各学校や、各自治体に設置されています。

実は、自治体によっては、診断書を必須にしているところがあります。この件は非常に気になったので、家に帰ってから調べてみました。

たしかに、国が出しているものには一言も「診断書」が必要という言葉はありませんでした。「専門家の意見を含め、総合的に判断」となっています。

特に、診断の中でも「学習障害」については診断できる医師が少ないように思います。

学習障害を扱ったマンガ『ぼくの素晴らしい人生』第4巻では、診断書を求めて主人公が非常に苦労する様子が描かれています。同書p26では、せっかく病院に行ったのに、医師から 「診断書は出せないです。」

と言われてしまうシーンが描かれています。(主人公はもう大人になっているので、大人の学習障害の診断はさらに得られにくいということは、あります。)

『ぼくの素晴らしい人生』

第4巻

(愛本みずほ、講談社、2018)

ネットで見られる公文書の中では、総務省のサイトの中に次のようなものがありました。

========================

諮問庁:文部科学大臣

諮問日:平成29年6月2日

答申日:平成29年11月

27日

事件名:学習障害児の医師の診断書及び意見書の不開示決定(不存在)に関す

る件

学習障害の医学診断基準が記載されている文書の不開示決定(不存

在)に関する件

内容の一部抜粋:

学習障害という用語が法令上規

定されてからも,

そこには

医学的診断基準はおろか学習障害の定義

も規定されておらず,

このため,

当然に ,法令関係の文書では,

審

査請求人が開示を求める「学習障害の医学診断基準が記載されてい

る文書」は作成されていない。

また, 法令以外の文書では,

学習障害という用語が法令上規定さ

れる以前に学習障

害の定義を記載した

文書は存在するものの,

そこ

に医学的診断基準は記載されていない。

▼ http://www.soumu.go.jp/main_content/000518777.pdf

========================

上の文字がおっきくなっちゃったのは、PDFからコピーしたら勝手にそうなったためで、他意はありません。直らなかったからです。(^^;)

「学習障害」(限局性学習症)の診断基準は、DSM5などのアメリカのものなどがあるにはあるのですが、上の答申は、日本ではそれを診断できる医師が足りていない状況を端的に表している気がします。

発達障害支援のサイト「りたりこ発達支援ナビ」には、次のような記述がありました。

「地域によっては、通級指導教室や特別支援学級などへの入級にあたって診断書を求められることがあります。幼稚園などの場合でも、園への助成金などの支給のために、診断書の提出を求められることがあります。これも文部科学省などが通達している特別支援教育の方向性からすると、本来あってはならないことだと思うのですが、残念ながらそのようなルールが設定されている地域もあるようです。」

(▼ 発達障害、医師の「診断書」はどんなとき必要?

(「りたりこ発達ナビ」内))

特別支援教育の条件整備は自治体によって差があったり、教員の意識についても地域や学校で差があったりするようです。

すべての必要な子どもたちが、多様な学びの選択肢を利用できるようになると良いのですが。

-

「兵庫県特別支援教育第四次推進計画」に… 2024.03.14

-

東京都の都立高校はすべての高校で「通級… 2024.02.08

-

兵庫県教育委員会が「特別支援教育に関す… 2023.12.27 コメント(1)

PR

Category

カテゴリ未分類

(57)生活をよくする

(204)共に生き、共に育つ

(174)たのしいべんきょう

(146)体育

(12)本の紹介

(176)音楽♪

(275)道徳 等

(12)問題解決

(104)考え方

(146)個人的な日記

(161)話し合い・話す・聞く

(36)特別支援教育

(188)小学校

(78)阪神間 地域情報

(36)PC・デジタル関係

(328)教材・教具

(24)食育(自立生活・家庭科)・園芸

(15)旅行(温泉含む)

(75)環境保護・エコ

(26)仕事術

(74)英語学習

(26)作文・書くこと・漢字

(20)よのなか(社会)

(47)いのち

(27)人間関係・コミュニケーション

(90)子育て

(33)算数

(11)地震・防災

(16)心理・カウンセリング・セラピー

(30)読む・音読・朗読

(9)エクセルでのプログラミング

(21)北播丹波 地域情報

(4)教員免許

(2)教育改革

(34)休校期間お役立ち情報

(21)映画 等

(15)創造性をはぐくむ

(5)プレゼン

(12)通級

(2)健康

(3)ゲーム

(1)Keyword Search

Free Space

※過去の「読書メモ」のリストを作成中。

<ICT活用>

Wordの音声入力が進化していた!

GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」

GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。

GIGA スクール以後の、今後の方向性について

<特別支援教育>

オリジナル標語

自傷行為のある子への取り組み

「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える

運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう

<「今日行く」ユースフル>

駐車場検索のやり方

三宮格安駐車場

♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク

<「教育」ユースフル>

教材・教具

携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)

※リンク※

★にかとまのホームページ ※NEW

にかとま情報局

エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ

にかとまの音楽のページ

Calendar

Comments