役に立つ情報というのはすでに本になっていたり、誰かがまとめていてくれたりすることが多いので、普段はそれを紹介させていただくことが多いです。

自分の教育実践はめったに書かないのですが、たまには書いておきたいと思います。(^^;)

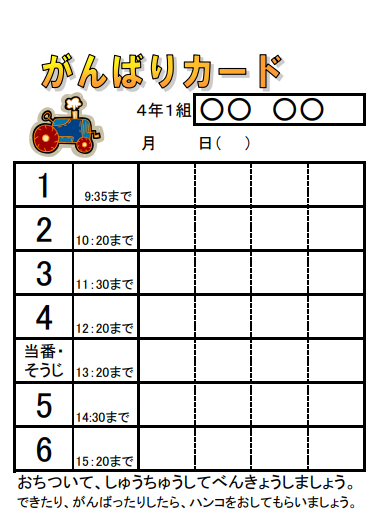

今回は、 「がんばりカード」 についてです。

類似の実践がたくさんありそうですが、とりあえず自分がやったことだけ、書きます。

もともとは、約 15 年前 。2006年のことです。

当時、特別支援学級を担任していたときに作ったのが最初です。

当時の勤務校では、障害のある子が「交流学級」の場の中で基本的に常に過ごすということをやっていました。

そうすると「交流学級」の場の中でその子が何をどうがんばったのか、またはがんばらなかったのかが、担任の私に把握できない、という悩みから作りました。

(実際にはいろんな先生方から、その子の様子は後で聞くのですが、情報に偏りがあり、どの時間も正確に把握するには、足りなかったのです。)

自分のパソコンの中に、当時のデータがあります。

それには、こんなふうに書いてありました。

これまで障担(※障害児学級担任。当時の言い方。今の「特別支援学級担任」)として動いてきて、1日中つけないという制約から学習実態や生活実態がはっきりつかめない時間帯があり、意味のある学習ができていないということを知りながら手立てを講じきれていないという反省がありました。

そこで、1日のうちどの時間帯でどれだけがんばったか、またはがんばれなかったかを簡単に把握し、本人を勇気付けると共に、具体的な手立てをうっていく具体的な資料としたいと思います。

なるべく交流学級や専科の先生の負担にならない形でのものを考えました。クラス内で発表ができたり、なにかひとつの学習が遂行できたり、または本人の机の横においてある個別用の課題ができたりしたときに、お手数ですがハンコをおしていただけますでしょうか。まだ試行段階ですので不備もあるかと思いますが、目に見える形で各時間ごとの記録を残していきたく、お願いいたします。

(2006/4/24 自作「がんばりカードについて」より)

上の文面でお願いしている相手は、通常学級の授業者(「交流学級」の担任や専科の教員)や、該当の子どもについてくださる学生ボランティアさんだったと思います。

15年前のことなので、うろ覚えですが。

当時の「がんばりカード」というのは、こういうものです。

↓

イラストは、子どもに合わせて、その子の好きなものの絵を使っていました。

上の例だと、電車が好きな子どもだったので、電車(?)っぽい絵になっています。

「ねらい」と「方法」というのも、記述が残っていました。

↓

○ねらい

・本人にとって、自分がどれだけがんばったかが視覚的に分かり、次へのはげみになったり、いろんな人からほめてもらえる材料になる。

・障担が入れない時間のすごしかたについても簡単に統計的に把握し、意味のある学習ができていない時間について優先的に手立てを考えたり個別指導を入れたりすることを考える材料にする。

○方法

対象児童は移動教室の際もこのカードを持ち歩き、自分のがんばりの度合いに応じて毎授業時間担当教師からハンコを押してもらう。1日の終わりごろに○○(支援学級の担任である私)がかんたんにコメントを書く。教室の自分の机の上において帰る。

その後僕はこの「がんばりカード」を、 通級

でもたまに使うようになります。

様式は、上のものから、だいぶ変更を加えました。

通級の対象児童も、僕が普段の様子を把握しきれないという点では、支援学級の比ではありません。

毎日毎時間どうやって過ごしているのかが気になる児童も、かなりいます。(^^;)

ただ、単なる実態把握としてだったら、このカードよりも、通常学級の担任との連携で、いろいろ他の方法も考えられます。

「がんばりカード」の特色は、ただ1点、 本人が目にする

、というところにあります。

上の「ねらい」の1点目(赤太字にしているところ)です。

本人のがんばりを認め、励まし、その継続を後押しするツールとしてなら、今でもこれは役に立つと思っています。

2006年当時のやり方では学校に置いて帰ることになっていました。

しかし、 その子が家に持って帰って保護者に見せて、保護者から「がんばったね」とほめてもらう、という使い方も、考えられます。

今の僕は、断然、そっち派です。

保護者・本人・担任・通級担当の4者をつなぐツールとして機能する可能性があります。

そういうわけで、僕の支援学級時代の遺産である「がんばりカード」なるものを、もう一度ちゃんと活用してみようかと考えています。

ちなみに、「夏休みがんばりカード」など、長期休業中バージョン、というのも作っていました。

一方で、

・がんばりは本来自主的に生まれるものであり、強制するようなことは、あまりよくない。

・大人が子どもの毎時間を監督するという考え方については、管理的な側面が強くて、あまりよくない。

という気もしています。

そんなわけで、使い方には慎重を期したい、とも思っています。

まあ、参考程度に、してください。![]()

-

「兵庫県特別支援教育第四次推進計画」に… 2024.03.14

-

東京都の都立高校はすべての高校で「通級… 2024.02.08

-

兵庫県教育委員会が「特別支援教育に関す… 2023.12.27 コメント(1)

PR

Category

カテゴリ未分類

(57)生活をよくする

(204)共に生き、共に育つ

(174)たのしいべんきょう

(146)体育

(12)本の紹介

(176)音楽♪

(275)道徳 等

(12)問題解決

(104)考え方

(146)個人的な日記

(161)話し合い・話す・聞く

(36)特別支援教育

(188)小学校

(78)阪神間 地域情報

(36)PC・デジタル関係

(328)教材・教具

(24)食育(自立生活・家庭科)・園芸

(15)旅行(温泉含む)

(75)環境保護・エコ

(26)仕事術

(74)英語学習

(26)作文・書くこと・漢字

(20)よのなか(社会)

(47)いのち

(27)人間関係・コミュニケーション

(90)子育て

(33)算数

(11)地震・防災

(16)心理・カウンセリング・セラピー

(30)読む・音読・朗読

(9)エクセルでのプログラミング

(21)北播丹波 地域情報

(4)教員免許

(2)教育改革

(34)休校期間お役立ち情報

(21)映画 等

(15)創造性をはぐくむ

(5)プレゼン

(12)通級

(2)健康

(3)ゲーム

(1)Keyword Search

Free Space

※過去の「読書メモ」のリストを作成中。

<ICT活用>

Wordの音声入力が進化していた!

GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」

GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。

GIGA スクール以後の、今後の方向性について

<特別支援教育>

オリジナル標語

自傷行為のある子への取り組み

「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える

運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう

<「今日行く」ユースフル>

駐車場検索のやり方

三宮格安駐車場

♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク

<「教育」ユースフル>

教材・教具

携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)

※リンク※

★にかとまのホームページ ※NEW

にかとま情報局

エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ

にかとまの音楽のページ

Calendar

Comments