テーマ: 国内旅行どこに行く?(51863)

カテゴリ: 考古学・日本古代史

「水落遺跡」を探しあぐねているうちに村落の外れに出た。丘の上に飛鳥坐神社(あすかにいますじんじゃ)があるようだ。名前は聞いたことがある。そこで妻と丘へ登った。神社があったが、さらにその上にも何かがあるようだ。行って見ると小さな社があった。ここで出会った人が、この神社にはとても変わった祭があると教えてくれた。何でもセクシーなお祭りなのだとか。

旧社格は「村社」だが、延喜式神名帳にも載っている古社のようで、日本書紀の朱鳥元年(686年)7月の条にも記載がある由。天長6年(829年)現在地に遷宮した記録が残されているが、元の場所がどこかは不明。祭神は事代主命(ことしろぬしのみこと)はじめ4柱だが異説がある。天武天皇の病気平癒を祈願したとの社伝があり、近世には「元伊勢」と呼ばれていたようだ。

それらは帰宅後に調べて分かったことで、この時はまだ何も知らない。ただ、境内にいると、何か不思議な雰囲気をビシビシ感じたことは確か。建物がどこか不自然な感じを受けたが、最近他の神社の建物を移築した由。ああやはりそうだったのかと、今になって納得している。

奇祭のことを後日ネットで調べた。天狗の面をつけた「男」と、お多福の面をつけた「女」が舞台の上で夫婦和合の営みを滑稽な仕草で演じるらしい。いかにも古代のおおらかさを感じる祭だ。古代、筑波山頂では、年に1度だけ他人の妻との自由恋愛が許されていた。ここが明日香村での11番目の訪問先だった。

水落遺跡

水落遺跡12番目の訪問先は水落遺跡。場所は飛鳥坐神社の帰途にようやく発見。昭和47年(1972年)民家建築の予備調査時に遺跡の存在に気づき、それ以来10年以上かけて本格的に発掘調査を行った結果、日本書紀天智天皇10年4月25日の条に記載のある漏刻(水時計)及びその付属施設であることが判明した。

ネットからの借用資料

発掘調査によれば、ここには楼状の建物の他に水利施設、4棟以上の掘立柱建物などがあったことが分かった。次に立ち寄った「埋蔵文化財展示室」に、水落遺跡関係のものと思われる遺物や写真があったので、参考までに載せておきたい。

恐らくはこの写真が水落遺跡のもの。つまり当時の漏刻(水時計)の構造物だ。遠方から水を通すための地下構造物もある。

これは水を貯める「桝」(ます)と、そこから水を流すための設備だろう。

これは石製の水道管と思われる。このような設備を作れたのは、百済の渡来人の石工以外にいないはず。当時の技術の高さを知る貴重な遺物だが、明日香村の地下には未だ知られていないたくさんの歴史的遺産が、数多く眠っているのだろう。

都城模型

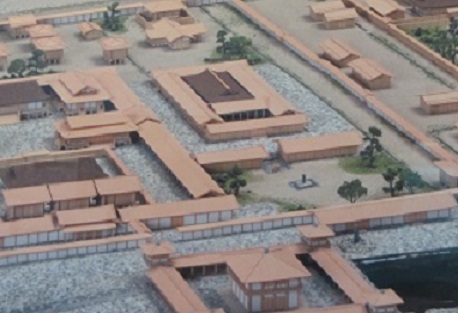

最後に立ち寄ったのが「埋蔵文化財展示室」。13番目の訪問先の入場料は無料だが、ここには飛鳥時代の歴史資料がたくさん展示されていた。最初の模型は都城で、恐らくは「板蓋宮」だと思われる。

同上

同上以下は村内の古墳などから発掘された遺物を復元したものだろう。見事なものが多いので紹介したい。

王冠

鏡

鏡装飾品

装飾品 馬具の一部

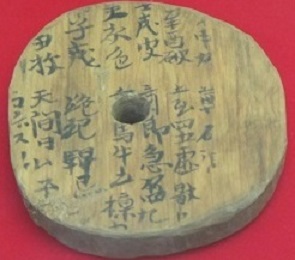

閉塞石(古墳石室内部の扉代わり) 具注暦(ぐちゅうれき=当時のカレンダー)

この後私達は帰途に着いたのだが、途中で再び道に迷った。村内をグルグル廻るうちに、方向が分からなくなったようだ。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

-

いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)

-

小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.