カテゴリ: 考古学・日本古代史

<縄文の謎を解く>

9月14日(水)。私は多賀城市にある東北歴史博物館を訪ねた。特別展『アンコールワットへの道』を見るためだったが、その際に東日本大震災で破壊された縄文土器の修復に関する展示を見た。我が国が世界に誇る縄文文化。中でも東北地方は縄文文化が最も栄えた地方だったのではないか。

これまでの旅で、三内丸山遺跡、亀ヶ岡遺跡、是川遺跡(ともに青森県)、大湯環状列石(サークルストーン)など縄文時代の主要な遺跡を見学出来たのは、古代史及び考古学ファンの私としては大きな喜びだった。

しかし、なぜ縄文文化が東日本中でも東北地方で栄えたのかが私の謎だった。その謎が最近になってようやく解けた。「鬼界カルデラ」の爆発だ。7千年ほど前、屋久島の沖にあった火山島が大爆発した。火砕流は鹿児島県を埋め尽くし、火山灰は西日本一帯に厚く降り積もった。それが西日本の縄文集落に大きな影響を与えた。火山灰は遠く東北南部まで飛来したようだ。

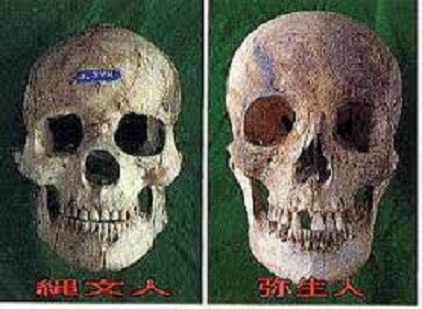

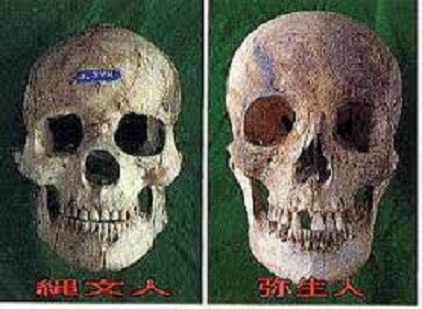

次の謎は「縄文人がどこから来たか」だろう。中国大陸や朝鮮半島から稲を持って日本列島にやって来た弥生人とは明らかに骨格が違うし、顔の造作も異なる。縄文人は彫りが深く、体毛は濃く、顎は角張り、耳垢は湿っている。

一方の弥生人は体毛が薄く、顔は扁平で顎が尖っている。そして耳垢はカサカサと乾いている。明らかに見分けがつく両者だが縄文人は先住者で、弥生人はその後海を渡って日本列島にやって来た。この両者が混血して誕生したのが日本人の祖先と言うのがこれまでの通説だった。

日本列島にはたくさんの火山があり、土壌は火山灰によって酸性化している。このため人骨は酸に溶けて残り難い。石灰岩の洞窟の場合はアルカリ性のため、比較的人骨が残り易いと言われている。これは縄文人と弥生人の頭骨だが、明らかに顔の作りが違うのが分かるだろう。

弥生人の鼻が低いのは「北方的な適応」の影響だ。冷たい空気をそのまま肺に取り入れると熱効率が悪い。このため鼻から吸った空気を一旦副鼻腔に貯めて温める必要があった。それで顔全体が扁平になったのだ。また髭や体毛が薄いのは凍傷を防ぐためだった。だが体毛が濃い縄文人やアイヌ人が北に多いのはなぜなのだろう。それは後から来た弥生人とあまり混血せず、「隅っこ」に残った人たちだったからだ。

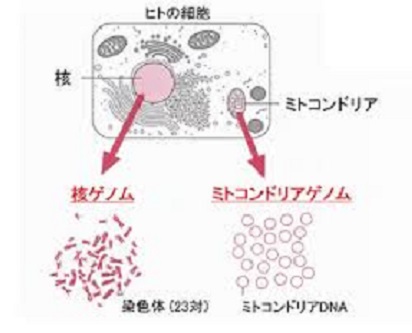

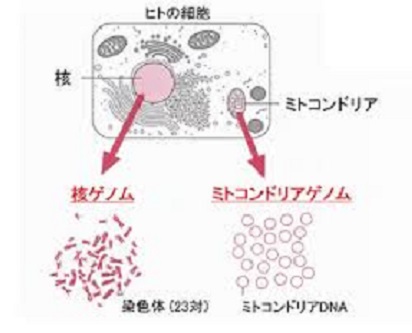

つい最近国立科学博物館の研究者によって、縄文人が古いタイプの人々であったことが確認された。これまでは比較的容易に抽出出来る「ミトコンドリアゲノム」のDNA解析が中心だったのだが、今回は「核ゲノム」の抽出とそのDNA解析に成功したのだ。これによってより縄文人の特徴が解明出来たと言う訳だ。研究対象となったのは岩手県の洞窟から発見された縄文人。その歯から核ゲノムを抽出した由。

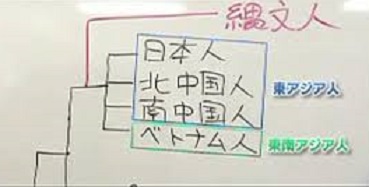

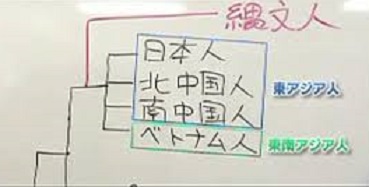

その結果分かったのがこの図。これは私の字でなく、ネットで検索したもの。アフリカで誕生した人類がその後歩いて世界各地へ広まった。一方はヨーロッパに向かい、もう一方はアジアに向かった。当然アフリカ大陸内に留まった人たちもいた。

アジアへ来た人類も南方に向かった人もいれば北方に向かった人もいる。日本人は中国などの人々同様に北へと向かった一群だったが、縄文人はそれ以前に別れた古い民族だったことが今回初めて分かった。どの民族のDNAとも一致しない特徴があり、容易に区別がついたそうだ。

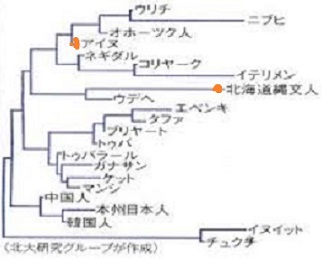

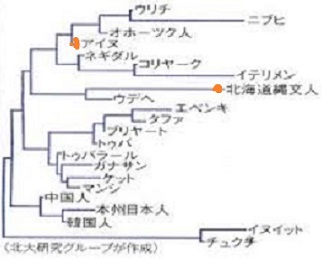

さてこちらの画像はアイヌ人の顔。そして右側は北海道大学の研究者が作成した遺伝子の近さを元にした系統図。恐らくは「ミトコンドリアゲノム」による分析と比較だろう。これでもアイヌと「北海道縄文人」が、比較的近い関係にあることが分かる。そして中国人や「本州日本人」とは大きくかけ離れていることも同時に分かるだろう。

北海道大学は人類学研究を目的として、かつてアイヌ人の墓から人骨を「採集」したことがあった。近年その遺骨を返還したと聞いた。埋葬した人骨を勝手に掘り返して持参したのだから当然だと言える。恐らく「発掘」したのは旧帝国大学時代のことだろうが。

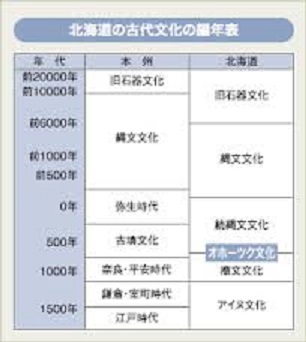

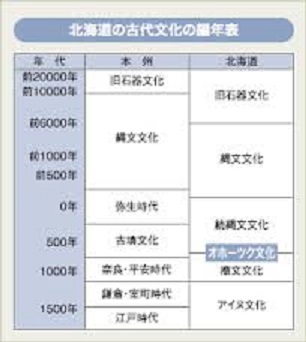

人類学的、遺伝学的観点からは縄文人とアイヌ人の特徴が似てることは分かった。だが、彼らが生きて暮らした時代は異なると見た方が良いだろう。縄文文化は本州と北海道では時代がずれているし、その後の時代区分も大きく異なっている。明確な「アイヌ文化」が定着したのは、ずっと後になってからなのだ。

一方沖縄人の方はどうだろう。沖縄の洞窟からは旧石器時代の人骨が多数発見されている。前述のとおり、石灰質の洞窟は人骨が残り易い条件がそろっているからだ。だが、旧石器時代の人と縄文人は異なる。これまで縄文土器が見つかっているのは宮古島までだ。「濃い顔」の人が沖縄に多いのは、弥生人との混血が少なかったため。つまり中央から遠く離れた位置が、古い特徴を持続させたと言うことだろう。

縄文人と沖縄人のDNAが似ていることは既に明らかになっている。民俗学者柳田國男の「海上の道」説が現在ではほとんど否定されている。これは稲を携えた人々が、琉球列島を経由して日本列島へやって来たと言う説だが、現在では中国本土山東半島付近から直接日本へ来たと言う説が有力だ。そして東京帝国大学がかつて収集した「百按司墓」の人骨は、未だに返還されていない。

かつて第一琉球王朝の王族の墓に埋葬されていた人骨のDNAは、インドネシア人の特徴と類似すると聞いたことがあるが実態はどうなのだろう。またつい最近、宮古島の洞窟から縄文人の人骨20体分が発掘されたと聞いた。いずれこの人骨のDNA分析が実施されれば、謎がより解明されるように思う。写真は重要文化財の中村家住宅。(北中城村)<続く>

9月14日(水)。私は多賀城市にある東北歴史博物館を訪ねた。特別展『アンコールワットへの道』を見るためだったが、その際に東日本大震災で破壊された縄文土器の修復に関する展示を見た。我が国が世界に誇る縄文文化。中でも東北地方は縄文文化が最も栄えた地方だったのではないか。

これまでの旅で、三内丸山遺跡、亀ヶ岡遺跡、是川遺跡(ともに青森県)、大湯環状列石(サークルストーン)など縄文時代の主要な遺跡を見学出来たのは、古代史及び考古学ファンの私としては大きな喜びだった。

しかし、なぜ縄文文化が東日本中でも東北地方で栄えたのかが私の謎だった。その謎が最近になってようやく解けた。「鬼界カルデラ」の爆発だ。7千年ほど前、屋久島の沖にあった火山島が大爆発した。火砕流は鹿児島県を埋め尽くし、火山灰は西日本一帯に厚く降り積もった。それが西日本の縄文集落に大きな影響を与えた。火山灰は遠く東北南部まで飛来したようだ。

次の謎は「縄文人がどこから来たか」だろう。中国大陸や朝鮮半島から稲を持って日本列島にやって来た弥生人とは明らかに骨格が違うし、顔の造作も異なる。縄文人は彫りが深く、体毛は濃く、顎は角張り、耳垢は湿っている。

一方の弥生人は体毛が薄く、顔は扁平で顎が尖っている。そして耳垢はカサカサと乾いている。明らかに見分けがつく両者だが縄文人は先住者で、弥生人はその後海を渡って日本列島にやって来た。この両者が混血して誕生したのが日本人の祖先と言うのがこれまでの通説だった。

日本列島にはたくさんの火山があり、土壌は火山灰によって酸性化している。このため人骨は酸に溶けて残り難い。石灰岩の洞窟の場合はアルカリ性のため、比較的人骨が残り易いと言われている。これは縄文人と弥生人の頭骨だが、明らかに顔の作りが違うのが分かるだろう。

弥生人の鼻が低いのは「北方的な適応」の影響だ。冷たい空気をそのまま肺に取り入れると熱効率が悪い。このため鼻から吸った空気を一旦副鼻腔に貯めて温める必要があった。それで顔全体が扁平になったのだ。また髭や体毛が薄いのは凍傷を防ぐためだった。だが体毛が濃い縄文人やアイヌ人が北に多いのはなぜなのだろう。それは後から来た弥生人とあまり混血せず、「隅っこ」に残った人たちだったからだ。

つい最近国立科学博物館の研究者によって、縄文人が古いタイプの人々であったことが確認された。これまでは比較的容易に抽出出来る「ミトコンドリアゲノム」のDNA解析が中心だったのだが、今回は「核ゲノム」の抽出とそのDNA解析に成功したのだ。これによってより縄文人の特徴が解明出来たと言う訳だ。研究対象となったのは岩手県の洞窟から発見された縄文人。その歯から核ゲノムを抽出した由。

その結果分かったのがこの図。これは私の字でなく、ネットで検索したもの。アフリカで誕生した人類がその後歩いて世界各地へ広まった。一方はヨーロッパに向かい、もう一方はアジアに向かった。当然アフリカ大陸内に留まった人たちもいた。

アジアへ来た人類も南方に向かった人もいれば北方に向かった人もいる。日本人は中国などの人々同様に北へと向かった一群だったが、縄文人はそれ以前に別れた古い民族だったことが今回初めて分かった。どの民族のDNAとも一致しない特徴があり、容易に区別がついたそうだ。

さてこちらの画像はアイヌ人の顔。そして右側は北海道大学の研究者が作成した遺伝子の近さを元にした系統図。恐らくは「ミトコンドリアゲノム」による分析と比較だろう。これでもアイヌと「北海道縄文人」が、比較的近い関係にあることが分かる。そして中国人や「本州日本人」とは大きくかけ離れていることも同時に分かるだろう。

北海道大学は人類学研究を目的として、かつてアイヌ人の墓から人骨を「採集」したことがあった。近年その遺骨を返還したと聞いた。埋葬した人骨を勝手に掘り返して持参したのだから当然だと言える。恐らく「発掘」したのは旧帝国大学時代のことだろうが。

人類学的、遺伝学的観点からは縄文人とアイヌ人の特徴が似てることは分かった。だが、彼らが生きて暮らした時代は異なると見た方が良いだろう。縄文文化は本州と北海道では時代がずれているし、その後の時代区分も大きく異なっている。明確な「アイヌ文化」が定着したのは、ずっと後になってからなのだ。

一方沖縄人の方はどうだろう。沖縄の洞窟からは旧石器時代の人骨が多数発見されている。前述のとおり、石灰質の洞窟は人骨が残り易い条件がそろっているからだ。だが、旧石器時代の人と縄文人は異なる。これまで縄文土器が見つかっているのは宮古島までだ。「濃い顔」の人が沖縄に多いのは、弥生人との混血が少なかったため。つまり中央から遠く離れた位置が、古い特徴を持続させたと言うことだろう。

縄文人と沖縄人のDNAが似ていることは既に明らかになっている。民俗学者柳田國男の「海上の道」説が現在ではほとんど否定されている。これは稲を携えた人々が、琉球列島を経由して日本列島へやって来たと言う説だが、現在では中国本土山東半島付近から直接日本へ来たと言う説が有力だ。そして東京帝国大学がかつて収集した「百按司墓」の人骨は、未だに返還されていない。

かつて第一琉球王朝の王族の墓に埋葬されていた人骨のDNAは、インドネシア人の特徴と類似すると聞いたことがあるが実態はどうなのだろう。またつい最近、宮古島の洞窟から縄文人の人骨20体分が発掘されたと聞いた。いずれこの人骨のDNA分析が実施されれば、謎がより解明されるように思う。写真は重要文化財の中村家住宅。(北中城村)<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

-

いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)

-

小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.