カテゴリ: 考古学・日本古代史

JR東北本線「国府多賀城駅」の北口傍に観光案内所がある。そこでパンフレットなどをもらった。小母さんがどこからか戻って来たので話をすると、どんな疑問にも答えてくれた。県外から多賀城市に転居して来て30年以上。そして志願して多賀城を案内するボランティアになったのだそうだ。驚いたのは駅の直ぐ傍の高台のような場所がかつて陸奥国司が住んだ住居跡らしい由。

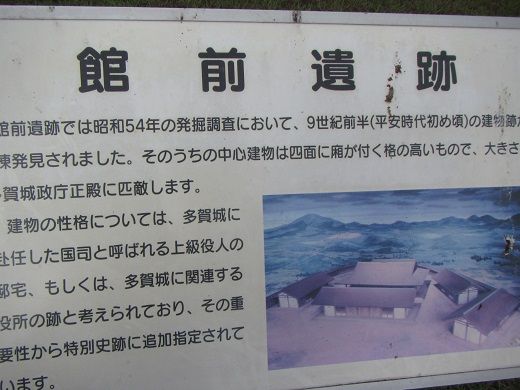

これがその高台。私には単なる荒れ地に見えたのだが、ここが国司の館があった舘前遺跡らしい。ふ~む。

これが館の復元図。左上の山上に見えるのが国府多賀城。陸奥国府だけでなく、鎮守府もここに置かれた。結構起伏があることが分かる。

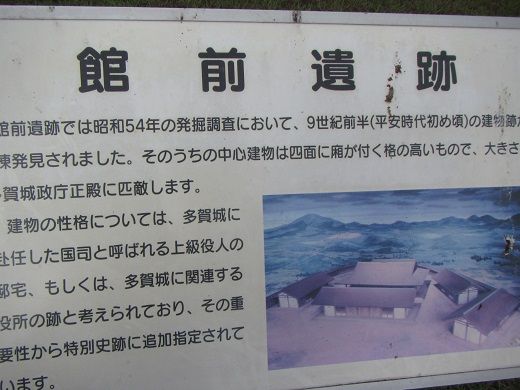

大したことは書いてないが、参考までに説明を載せておこう。昭和54年の発掘調査で発見されたようだ。

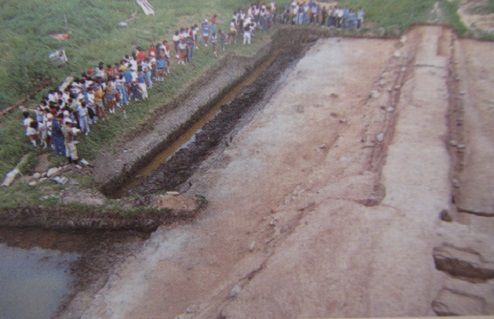

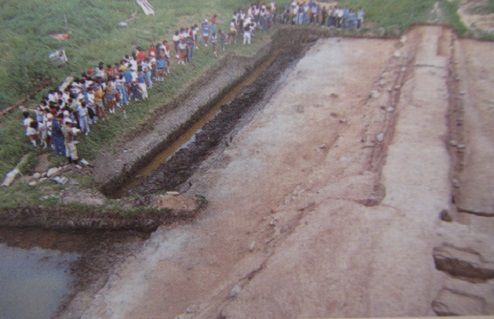

駅から1kmほど歩いて多賀城跡に向かう。ここは城柵の南辺で、築地塀があった場所。蝦夷の襲撃から守るために土を固く盛り、城の周囲に塀を巡らせていた。写真は発掘時の説明会のようだ。当時海が近くまで来ており、城の東南部には湿地もあったようなので、土木工事も困難を極めたに相違ない。

築地塀は粘土と砂を交互に入れて突き固めた「版築」と呼ばれた工法を用いている。朝鮮半島から渡来した高等技術と考えられていたが、後に青森県の三内丸山遺跡の「楼観」の基礎部分にもこの工法が使用されていたことが判明した。日本人の祖先たちは縄文時代から優れた技術を駆使していたのだ。山に城を築き、周囲を築地塀で囲む方法は古代の城柵である「秋田城」も同様だった。

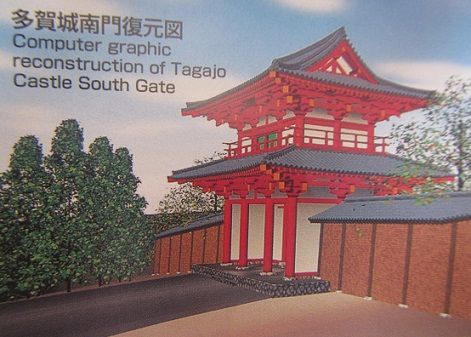

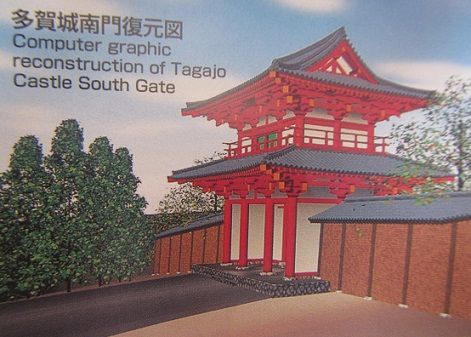

多賀城の最南端にある南門の復元図。地形の関係で少し傾斜しているのが分かる。ここから政庁まではさらに階段を登る必要があった。南門の両隣に見えるのが築地塀で、土台の基礎から塀自体を版築工法で突き固めてある。

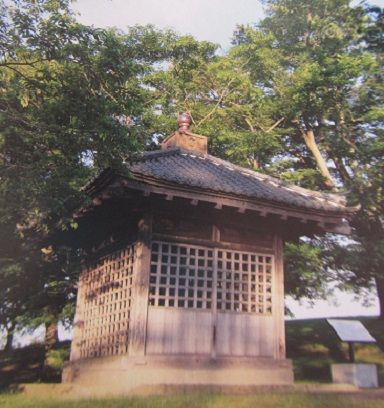

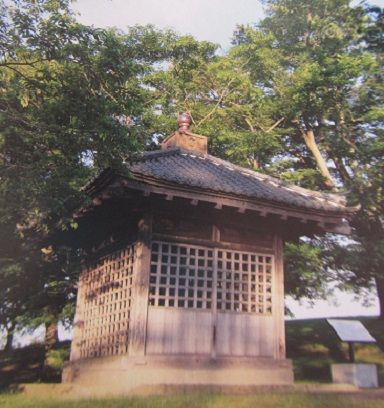

「壺の碑」の覆屋。この建物の中に立っているのが江戸時代の初期に田んぼの中から発見された石碑。それはやがて真贋論争を生むことになるのだが、長い研究の結果「本物」であったことが判明する。驚くことに石碑はわざわざ倒されて土に埋められてしまったのだ。それを偶然田を起こす作業をしていた付近の農民によって発見されたのだ。

元禄2年(1689年)の春先に江戸を発った芭蕉と弟子の曽良は、5月8日にこの多賀城を訪れている。付近には「野田の玉川」、「末の松山」、「沖の石」など有名な歌枕の地があり、彼らはそれを慕って塩釜に向かう途中に寄ったのだ。その時既に石碑は田圃から掘り起こされて立っていた。当時は覆屋もなかったから、二人は直に見たのだと思う。それは古歌に詠まれた「壺の碑」(つぼのいしぶみ)だと信じられていたのだ。しかしなぜこの石碑が長い間地中に埋められていたのだろう。<続く>

これがその高台。私には単なる荒れ地に見えたのだが、ここが国司の館があった舘前遺跡らしい。ふ~む。

これが館の復元図。左上の山上に見えるのが国府多賀城。陸奥国府だけでなく、鎮守府もここに置かれた。結構起伏があることが分かる。

大したことは書いてないが、参考までに説明を載せておこう。昭和54年の発掘調査で発見されたようだ。

駅から1kmほど歩いて多賀城跡に向かう。ここは城柵の南辺で、築地塀があった場所。蝦夷の襲撃から守るために土を固く盛り、城の周囲に塀を巡らせていた。写真は発掘時の説明会のようだ。当時海が近くまで来ており、城の東南部には湿地もあったようなので、土木工事も困難を極めたに相違ない。

築地塀は粘土と砂を交互に入れて突き固めた「版築」と呼ばれた工法を用いている。朝鮮半島から渡来した高等技術と考えられていたが、後に青森県の三内丸山遺跡の「楼観」の基礎部分にもこの工法が使用されていたことが判明した。日本人の祖先たちは縄文時代から優れた技術を駆使していたのだ。山に城を築き、周囲を築地塀で囲む方法は古代の城柵である「秋田城」も同様だった。

多賀城の最南端にある南門の復元図。地形の関係で少し傾斜しているのが分かる。ここから政庁まではさらに階段を登る必要があった。南門の両隣に見えるのが築地塀で、土台の基礎から塀自体を版築工法で突き固めてある。

「壺の碑」の覆屋。この建物の中に立っているのが江戸時代の初期に田んぼの中から発見された石碑。それはやがて真贋論争を生むことになるのだが、長い研究の結果「本物」であったことが判明する。驚くことに石碑はわざわざ倒されて土に埋められてしまったのだ。それを偶然田を起こす作業をしていた付近の農民によって発見されたのだ。

元禄2年(1689年)の春先に江戸を発った芭蕉と弟子の曽良は、5月8日にこの多賀城を訪れている。付近には「野田の玉川」、「末の松山」、「沖の石」など有名な歌枕の地があり、彼らはそれを慕って塩釜に向かう途中に寄ったのだ。その時既に石碑は田圃から掘り起こされて立っていた。当時は覆屋もなかったから、二人は直に見たのだと思う。それは古歌に詠まれた「壺の碑」(つぼのいしぶみ)だと信じられていたのだ。しかしなぜこの石碑が長い間地中に埋められていたのだろう。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

-

いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)

-

小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.