カテゴリ: 考古学・日本古代史

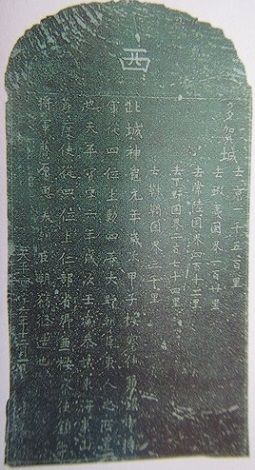

左は石碑の拓本で、右は碑文を読み下したもの。これによれば碑文には京(平城京=奈良)、蝦夷の国、常陸国(茨城県)、下野国(栃木県)から多賀城までの距離数が記され、さらにアムール川河口周辺にあったツングース族の国靺鞨(まっかつ)の国界(境界)からの距離が刻まれている。これで古代日本の「世界観」が分かると思う。

また碑には多賀城が神亀元年(724年)按察使兼鎮守府将軍の大野東人によって築造され、天平宝字6年12月1日(762年)按察使兼鎮守府将軍藤原朝狩によって修復されたことが記されている。

南門から政庁に向かう石段と発掘調査中の人々

藤原朝狩(仲麻呂:慶雲3年=706年~天平宝字8年=764年)は藤原武智麻呂の次男で、叔母である光明皇后(聖武天皇の后で天皇亡き後孝謙天皇となる)の寵愛を受けて出世。自分が擁立した皇子が淳仁天皇となると恵美押勝の名を拝領し、天平宝字4年(760年)には太使(太政大臣)に登り詰める。多賀城を修復したのはその2年後だ。

ところが尼となった叔母の孝謙太上天皇は天平宝字6年(762年)に自ら政務を担当し、僧の道鏡を重用し、翌年には彼に小僧都の位を授けて共に政務を行った。これに対抗したのが押勝で、天平宝字8年(764年)に武力で制圧しようと決起。だがこの謀議が漏れて戦いに敗れ、全ての官位をはく奪され一族は滅亡する。これがいわゆる藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)だ。

多賀城の石碑には修復した彼の名が刻まれていた。このため反逆者の名が世に残らぬよう、石碑は地中に埋められたのだ。それが発見されたのは約900年後のこと。石碑が本物とはなかなか信じられなかった理由もその辺にあるのだろう。だが研究の結果、碑文の形式は当時の中国の制度に則った正式なものであることが判明。こうして真贋論争に終止符が打たれ、石碑は現在重要文化財として覆屋の中に収まっている。

多賀城中枢部の航空写真

これは多賀城中枢部の航空写真。下部の中央に見えるのが南門から政庁に向かう石段。中央の赤い部分が政庁南門跡で、上部中央が政庁。その奥に正殿がある。

これは多賀城の現状図。だが城柵の全体は示されておらず、実際はまだまだ広い。多賀城は一辺が約900mの不正確な矩形をしており、その中に政庁だけでなく兵士たちの駐屯地や作業のための建物などが散在した。広い域内には現在も農家が何軒か残っていて全てを買収出来てはいない。

この広い域内で、これまで90次に及ぶ発掘作業が行われて来た。多賀城跡調査研究所(宮城県立)による発掘調査は昭和44年(1969年)からで、それ以前の調査は東北大学文学部によるものではなかったか。私がこの地を最初に訪れたのは確か昭和43年ごろで、まだ多賀城跡調査研究所がなかった時期だ。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

-

いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)

-

小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.