カテゴリ: 考古学・日本古代史

~神話と真実 その2~

三輪山

三輪山何年か前のこと、私は「山の辺の道」を歩いた。奈良盆地の東麓を走る、日本最古の官道と言われる道だ。道はくねくねと曲がり、とても官道とは思えなかった。なぜそんな道になったのかと言えば、当時の土木技術では橋を架けられなかったため、山裾を通ったのだと思う。桜井市から途中箸墓古墳に寄り、天理市までの19km。三輪山の美しい姿が印象的だったが、その時に知って驚いたことが幾つかある。

三輪山の山麓にあるのが大神(おおみわ)神社。三輪氏の氏神とも言われるが、祭神は大国主命。大国主は出雲大社の祭神であり、古代豪族である出雲氏と同一だと思われる。それがなぜここに祀られているのか。しかも大神神社は大和国一之宮なのだ。遠い遠い地の神が、ここにいることの不思議さはどうだろう。

纏向遺跡近くの箸墓古墳にも立ち寄った。ここは卑弥呼の墓とも言われている。現在は宮内庁の所管で、皇女ヤマトトトヒモモソヒメの被葬地とされている。この皇女が嫁いだのが、三輪神社の祭神の大国主。妻問いの夫からは姿を見ないよう言われるがその禁を破る。彼女が見たのは一匹のヘビだった。彼女の巫女的な要素は卑弥呼とも通じる。また皇室と地方豪族の結び付きも窺わせて、極めて興味深い。

大神神社のシンボルはヘビ。拝殿にはヘビが好きな卵と日本酒が備えられていた。また境内には本物の白蛇が生息している。大神神社は酒の神でもあり、新酒が出来た時に掲げる杉玉は、この神社が発祥と伝わっている。つまり酒は神に捧げる神酒(みき)なのだ。そしてヘビと酒と聞いて思い出す神話が、出雲のヤマタノオロチ伝説。それは一体何を物語るのだろう。

<檜原神社の不思議な鳥居と垣根>

山の辺の道を歩いて驚いた2つ目は「御旅所」。所々でその標識を見た。お神輿(みこし)の休憩所が一般的な意味だが、天皇の御幸(みゆき)などにも用いたようだ。3つ目の驚きが「元伊勢」。何と伊勢神宮には、源となる神社があったみたい。つい最近天橋立の傍にある籠(この)神社がそれと知った。それにしても天皇が旅し、皇室に纏わる神社が動くとは。これも神武東征と関係があるのだろうか。

ここは出雲大社。独特の注連縄(しめなわ)はまるでヘビのよう。ご祭神はもちろん大国主命。出雲族の統率者でもあったはず。九州宗像大社の宗像氏とは協力関係にあったようだ。共に海に生きた海人族で、大国主の足跡は能登半島にも及んでいる。気多大社(石川)や気比大社(福井)の祭神も彼。そして重要な話が「国譲り神話」。国つ神である出雲族は、天つ神である皇室に豊かな国土を譲ったのだ。

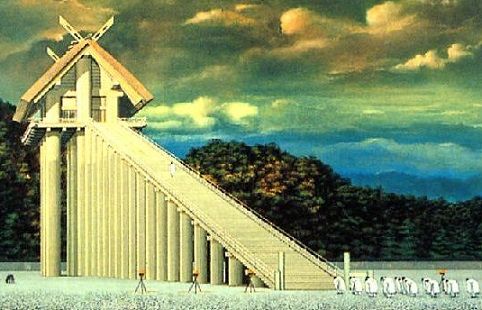

国譲りの代償として出雲族が求めたのが立派な神殿の建立。言い伝えによれば、神殿は40mもの高さの柱の上にあり、浜辺から長い階段が設けられていた由。それは長い間虚構と思われて来た。ところが十数年前、神社の境内から恐るべきものが出土した。太い丸太3本を括った巨大な柱の根っこだ。それが何セットも地中から現れたのだから驚く。巨大な神殿の話は本当のことだったのだ。

本居宣長の『口遊』に「雲太和二京三」の言葉がある。出雲大社が一番大きく、二番目が奈良の東大寺、そして三番目が都の大極殿との大建築の比喩だが、それも真実だったと言う訳だ。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

-

いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)

-

小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.