カテゴリ: 考古学・日本古代史

~神話と真実 その3~

大国主命

大国主命

大国主命にはたくさんの異称があった。オオナムチもその一つだ。また荒魂(荒れる性質)と和魂(にぎたま:平和な性質)の両面を持つとされる。大国主には弟がいて、彼は国譲りには反対の立場を取った。信濃国に逃げ、諏訪大社に落ち着いた由。一方大国主は出雲に留まり、皇室が新造した立派な宮殿に住まった。だが出雲族は密かに反撃の機会を窺っていたのかも知れない。

摂社

その一つは荒神谷遺跡から発見された大量の銅剣。天皇側に見つかれば彼らの手に渡る。二つ目は神職。2系統の神主を残して交互に司祭を行い、豊かな国土を奪われた怨念を口伝で残した。ひょっとしてこれが荒魂と和魂の使い分けではないのか。神職の片方は少し前、急に廃止された。高円宮家の典子王女が神職である千家に嫁いだのが理由と私は考えている。皇室への怨念を嫁が知ったら一大事だ。

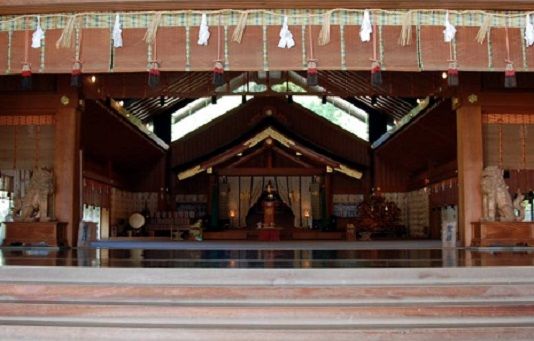

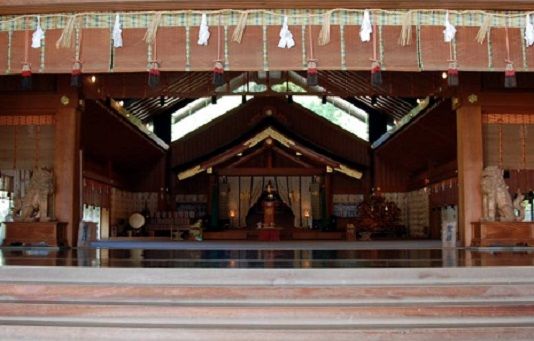

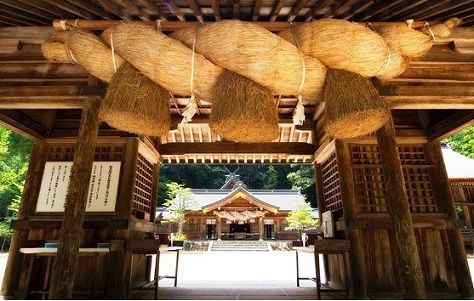

<拝殿と本殿>

出雲は古来より独特の文化を持つ。古墳時代の前期にも、他の地方にはない「四隅突出墓」なる変形の方墳が発達していた。また九州の宗像氏や北陸の豪族との海を通じての協力体制があり、巨大な軍事力と広範な領土を保有していたと思われる。それが大和朝廷と吉備の連合軍に敗れた。彼らは都落ちして出雲に引っ込み、一豪族に戻ったのではないのか。それが私の勝手な想像だ。

スサノオノミコオ

根っからの乱暴者で天上から追放された素戔嗚尊(すさのおのみこと)は天照大神の弟。彼は出雲の国にやって来て、八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治する。8姉妹のうち最後に残った姫を守るため、彼はオロチに酒を飲ませ、酔った大蛇を剣で切り殺す。その時大蛇の胴体から出て来たのが天の群雲(あめのむらくも)の剣。後の草薙(くさなぎ)の剣で、皇室の王権継承の象徴である「三種の神器」の一つとなる。

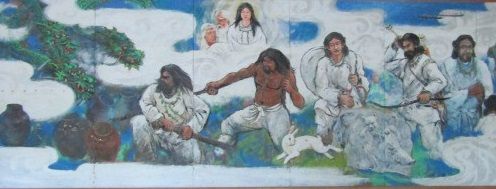

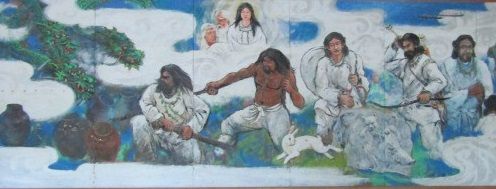

ヤマタノオロチ

ヤマタノオロチ

それではヤマタノオロチは一体何の象徴だろう。一説によれば出雲を流れる斐伊川だと言われる。この川には8つの支流がある。うねりながら流れて海に注ぐこの川を表したのであれば、出雲の国土そのものと言える。また体内から出た剣はこの川の特産の砂鉄の象徴。製鉄の材料の砂鉄は、権力者には必要不可欠だ。そして大国主の化身はヘビだから、最大の豪族を倒す意味も込められていたのだろう。

ともあれ、厄介なヤマタノオロチを退治した素戔嗚尊は一躍勇者となる。天上の暴れん坊の汚名返上だ。そして助けた娘、クシナダヒメを妻とする。天つ国の天上界を追われた男が地上でスーパースターに生まれ変わり、英雄として祀られた出雲の神社が、驚くことに熊野大社と言う名なのだ。さらに驚くことには、出雲大社と共にこの熊野大社もまた出雲国一之宮となっていること。通常ならあり得ないだろうが。

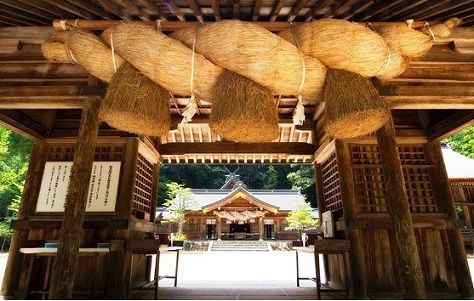

<熊野大社:島根県松江市>

さて、日本語の古語「くま」には「熊」の意味はない。1)くまは隈であり、川の曲がった所。2)奥まった所。3)辺鄙な所=出雲も熊本の球磨地方も然り。4)暗くて陰になってる所。5)隠し、秘めている所。そして6番目に部落や集落の意味。これは古代琉球語も同義。九州南部の蛮族と目された熊襲(くまそ)は、くま(部落の)そ(男)の意味があるらしい。熊野大社の「くま」は、いずれに該当するのだろうか。<続く>

今日は早朝からバスツアーで、岩手県の陸中海岸方面に旅行します。1泊のため帰宅は明日の夜遅くになります。いただいたコメントへの返事と、ブロ友さんへの訪問は出来かねますので、ご了承くださいませ。では行って来ますね。皆さまもどうぞお元気で~!!

大国主命

大国主命大国主命にはたくさんの異称があった。オオナムチもその一つだ。また荒魂(荒れる性質)と和魂(にぎたま:平和な性質)の両面を持つとされる。大国主には弟がいて、彼は国譲りには反対の立場を取った。信濃国に逃げ、諏訪大社に落ち着いた由。一方大国主は出雲に留まり、皇室が新造した立派な宮殿に住まった。だが出雲族は密かに反撃の機会を窺っていたのかも知れない。

摂社

その一つは荒神谷遺跡から発見された大量の銅剣。天皇側に見つかれば彼らの手に渡る。二つ目は神職。2系統の神主を残して交互に司祭を行い、豊かな国土を奪われた怨念を口伝で残した。ひょっとしてこれが荒魂と和魂の使い分けではないのか。神職の片方は少し前、急に廃止された。高円宮家の典子王女が神職である千家に嫁いだのが理由と私は考えている。皇室への怨念を嫁が知ったら一大事だ。

<拝殿と本殿>

出雲は古来より独特の文化を持つ。古墳時代の前期にも、他の地方にはない「四隅突出墓」なる変形の方墳が発達していた。また九州の宗像氏や北陸の豪族との海を通じての協力体制があり、巨大な軍事力と広範な領土を保有していたと思われる。それが大和朝廷と吉備の連合軍に敗れた。彼らは都落ちして出雲に引っ込み、一豪族に戻ったのではないのか。それが私の勝手な想像だ。

スサノオノミコオ

根っからの乱暴者で天上から追放された素戔嗚尊(すさのおのみこと)は天照大神の弟。彼は出雲の国にやって来て、八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治する。8姉妹のうち最後に残った姫を守るため、彼はオロチに酒を飲ませ、酔った大蛇を剣で切り殺す。その時大蛇の胴体から出て来たのが天の群雲(あめのむらくも)の剣。後の草薙(くさなぎ)の剣で、皇室の王権継承の象徴である「三種の神器」の一つとなる。

ヤマタノオロチ

ヤマタノオロチそれではヤマタノオロチは一体何の象徴だろう。一説によれば出雲を流れる斐伊川だと言われる。この川には8つの支流がある。うねりながら流れて海に注ぐこの川を表したのであれば、出雲の国土そのものと言える。また体内から出た剣はこの川の特産の砂鉄の象徴。製鉄の材料の砂鉄は、権力者には必要不可欠だ。そして大国主の化身はヘビだから、最大の豪族を倒す意味も込められていたのだろう。

ともあれ、厄介なヤマタノオロチを退治した素戔嗚尊は一躍勇者となる。天上の暴れん坊の汚名返上だ。そして助けた娘、クシナダヒメを妻とする。天つ国の天上界を追われた男が地上でスーパースターに生まれ変わり、英雄として祀られた出雲の神社が、驚くことに熊野大社と言う名なのだ。さらに驚くことには、出雲大社と共にこの熊野大社もまた出雲国一之宮となっていること。通常ならあり得ないだろうが。

<熊野大社:島根県松江市>

さて、日本語の古語「くま」には「熊」の意味はない。1)くまは隈であり、川の曲がった所。2)奥まった所。3)辺鄙な所=出雲も熊本の球磨地方も然り。4)暗くて陰になってる所。5)隠し、秘めている所。そして6番目に部落や集落の意味。これは古代琉球語も同義。九州南部の蛮族と目された熊襲(くまそ)は、くま(部落の)そ(男)の意味があるらしい。熊野大社の「くま」は、いずれに該当するのだろうか。<続く>

今日は早朝からバスツアーで、岩手県の陸中海岸方面に旅行します。1泊のため帰宅は明日の夜遅くになります。いただいたコメントへの返事と、ブロ友さんへの訪問は出来かねますので、ご了承くださいませ。では行って来ますね。皆さまもどうぞお元気で~!!

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

-

いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)

-

小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.