カテゴリ: 歴史全般

~川の道・山の道~

地図や地理が好きな人なら誰でも知ってるここは、今回の旅で訪れた場所。良く見ると、三重県と奈良県の間に2か所の緑の離れ島がある。下(南)の緑は新宮市の飛び地だが、これは所属する和歌山県と引っ付いている。上(北)の飛び地は完全に遊離した地区。北山村と言う1つの村全体が和歌山県から遊離した、全国でも珍しい形の飛び地。だから地図好き人間にはたまらない場所なのだ。

3県の県境

3県の県境

家康の江戸開府によって必要となった大量の木材を北山川に筏流しで河口の新宮まで運び、船で江戸へ曳航した歴史がこの村にある。その時以来下流の新宮と結ばれ、明治以降もその関係で和歌山県への所属を希望した由。今回はこの村で筏下りならぬ、川下りを楽しんだ私達だった。これはなかなか出来ない経験で、多分死ぬまで忘れることはないはずだ。

熊野古道

さて、良く名を知られた「熊野古道」だが、実は1本だけではない。色が違った道路の全てがかつての熊野古道。今ではその一部が県道や国道に変わってはいるが、石畳などを残す道も未だに残っている。濃い緑色の「大峯奥駈道」は修験道(山伏)が切り開いた山道で、今でも修行のために用いられる山深い小道。多分大台ケ原の山頂の岩から、絶壁に身を乗り出す修行者の姿をTVで見たことがあるはずだ。

これが役小角(えんのおづぬ)。通称「役行者」(えんのぎょうじゃ)と呼ばれる聖人だ。吉野をはじめ、大台ケ原など奈良の奥地を修行して励んだだけでなく、関東や東北の山々まで経巡ったそうだ。彼には空を飛び、一瞬にして長距離を移動するスーパーマン伝説が残る。我が国の山岳宗教の草分けで、この木像は青岸渡寺の本堂に安置されているのを撮影した。

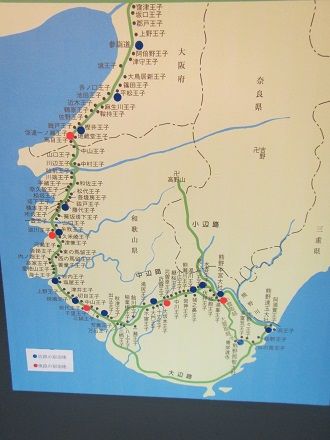

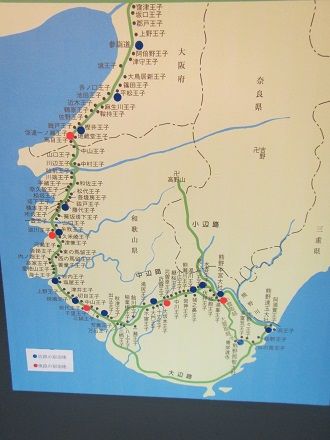

これは難波(現在の大阪)から新宮市の熊野速玉大社までの「九十九王子」を示した地図。2日目に泊まったホテルの廊下に展示されていた。都の上皇や皇族は京都から舟で淀川を下り、難波から牛や馬に乗って熊野へと参拝した。「王子」とは熊野三山に対する遥拝所のことで、実際に99の祠があり、それぞれに名前が付いていた。赤と青の少し大きな丸は、往復の宿泊箇所だろうか。

これは歴代の上皇、親王、皇女らが熊野へ参拝された「熊野御幸」(くまのごこう)の石碑で、速玉大社の境内に建っていたもの。一番多いのが白川上皇の9回のようだ。同じ字でも天皇の場合は「みゆき」だが、天皇以外は「ごこう」と呼んで区別しているようだ。

熊野御幸の解説文。

これは「藤原定家熊野詣旅日記」の一部で、泊まったホテルの通路に展示してあったのを撮影。

「藤原定家熊野詣旅日記」の解説文。後鳥羽上皇に随伴した定家は、この旅が嫌いでブーブー不平不満を漏らしていた由。<続く>

本日はバスツアーの2日目です。帰宅は今夜遅くの予定のため、予約機能を使って事前に書いています。いただいたコメントへの返事と、本日のご訪問は出来かねます。どうぞよろしくお願いしますね。ではでは。

地図や地理が好きな人なら誰でも知ってるここは、今回の旅で訪れた場所。良く見ると、三重県と奈良県の間に2か所の緑の離れ島がある。下(南)の緑は新宮市の飛び地だが、これは所属する和歌山県と引っ付いている。上(北)の飛び地は完全に遊離した地区。北山村と言う1つの村全体が和歌山県から遊離した、全国でも珍しい形の飛び地。だから地図好き人間にはたまらない場所なのだ。

3県の県境

3県の県境家康の江戸開府によって必要となった大量の木材を北山川に筏流しで河口の新宮まで運び、船で江戸へ曳航した歴史がこの村にある。その時以来下流の新宮と結ばれ、明治以降もその関係で和歌山県への所属を希望した由。今回はこの村で筏下りならぬ、川下りを楽しんだ私達だった。これはなかなか出来ない経験で、多分死ぬまで忘れることはないはずだ。

熊野古道

さて、良く名を知られた「熊野古道」だが、実は1本だけではない。色が違った道路の全てがかつての熊野古道。今ではその一部が県道や国道に変わってはいるが、石畳などを残す道も未だに残っている。濃い緑色の「大峯奥駈道」は修験道(山伏)が切り開いた山道で、今でも修行のために用いられる山深い小道。多分大台ケ原の山頂の岩から、絶壁に身を乗り出す修行者の姿をTVで見たことがあるはずだ。

これが役小角(えんのおづぬ)。通称「役行者」(えんのぎょうじゃ)と呼ばれる聖人だ。吉野をはじめ、大台ケ原など奈良の奥地を修行して励んだだけでなく、関東や東北の山々まで経巡ったそうだ。彼には空を飛び、一瞬にして長距離を移動するスーパーマン伝説が残る。我が国の山岳宗教の草分けで、この木像は青岸渡寺の本堂に安置されているのを撮影した。

これは難波(現在の大阪)から新宮市の熊野速玉大社までの「九十九王子」を示した地図。2日目に泊まったホテルの廊下に展示されていた。都の上皇や皇族は京都から舟で淀川を下り、難波から牛や馬に乗って熊野へと参拝した。「王子」とは熊野三山に対する遥拝所のことで、実際に99の祠があり、それぞれに名前が付いていた。赤と青の少し大きな丸は、往復の宿泊箇所だろうか。

これは歴代の上皇、親王、皇女らが熊野へ参拝された「熊野御幸」(くまのごこう)の石碑で、速玉大社の境内に建っていたもの。一番多いのが白川上皇の9回のようだ。同じ字でも天皇の場合は「みゆき」だが、天皇以外は「ごこう」と呼んで区別しているようだ。

熊野御幸の解説文。

これは「藤原定家熊野詣旅日記」の一部で、泊まったホテルの通路に展示してあったのを撮影。

「藤原定家熊野詣旅日記」の解説文。後鳥羽上皇に随伴した定家は、この旅が嫌いでブーブー不平不満を漏らしていた由。<続く>

本日はバスツアーの2日目です。帰宅は今夜遅くの予定のため、予約機能を使って事前に書いています。いただいたコメントへの返事と、本日のご訪問は出来かねます。どうぞよろしくお願いしますね。ではでは。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史全般] カテゴリの最新記事

-

ウクライナの平和を祈って(17) 2022.03.18 コメント(2)

-

戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.27 コメント(4)

-

戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.26 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.