カテゴリ: 歴史全般

~「海のシルクロード」その4~

ゴアの教会

ゴアの教会

ヤシの木が立つインドらしい風景の奥に、カトリックの聖堂が見える。ここゴアはかつてポルトガルのイエズス会がアジアへのキリスト教布教の拠点とした地。日本へやって来たフランシスコ・ザビエルもここゴアから船出し、中国経由で鹿児島県の坊津に上陸した。それにはヤジロウと言う名の日本人青年が深く関わっている。

フランシスコ・ザビエル(1506-1552)はスペインのバスク出身。カトリックの布教を目指してローマに赴き司祭の資格を得、ポルトガル王の依頼により1541年リスボンを出航し、翌年インドのゴアへ到着。1549年ヤジロウを伴ってゴアを出航し、鹿児島到着。藩主の許しを得て鹿児島、大分、京、山口などで布教活動に励み、1552年布教先の中国広東省にて熱病で病死した。

遺体は石灰を敷き詰めた棺に入れられ、マラッカ、ゴア、ポルトガル経由でローマへ運ばれ、聖人とされた。法王の命により切断した右腕はゴアのポン・ジェズ教会(右上)に移送され、現在も教会内に安置されている。戦後間もなくの頃、東京へもその「聖なる右腕」が来た由。

コショウの積出

コショウの積出

取材班はコショウの積出港を目指してさらにインド洋を南下する。目的地のアレッビ港には着いたものの、その周辺では現在コショウの栽培はしておらず、そこから300kmも離れた山奥へトラックで撮影に向かう。プロの執念を感じたものだ。

山奥のコショウ畑とコショウの収穫作業

コショウの運搬作業(左)と古い時代の金貨(右)

インドのコショウや香辛料は、昔からヨーロッパの人々の暮らしに欠かせない必需品。肉の鮮度を保ち、豊かな食事と味をもたらしたからだ。ヴァスコ・ダ・ガマによるインド航路が発見される以前からペルシャ湾や紅海経由で各地に運ばれたのだろう。ローマやギリシャなどの金貨(右上)が積出港の富豪の邸宅に今も残されている。「1グラムのコショウは1グラムの金に相当する」と言われた所以だ。

コショウの実

私は31年前に沖縄に転勤し、これとよく似た実を那覇市首里金城町の屋敷の石門で見たことがあった。地元の人から「ヒハツの実」と聞いた瞬間に、きっとヒハツは「ペッパー」から変化したのだろうと直感した。だが昨日ネットで調べたところ、「ヒハツ」は元々サンスクリット語で英語の「ペッパー」の語源だったことが分かった。何と逆だったのだ。こんな風にして、時たま直観力が役立つことがある。

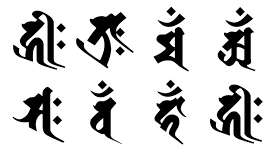

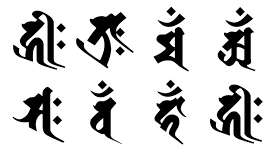

梵字(参考)

梵字(参考)

因みにサンスクリット語はラテン語同様「話し言葉」ではなく「書き言葉」。中国に渡って「梵字」(ぼんじ=上図参照)となり、「卒塔婆」(そとば=サンスクリット語のストーパが変化)に書かれた文字などがそうだ。中国へ渡った空海は、わずか1年でこのサンスクリット語を習得し、インド伝来の経典を梵字から漢字に翻訳して日本に持ち帰った。寺の高僧が空海の智力を見抜き、中国人の弟子にではなく一私渡僧に過ぎない日本の若者に密教の奥義を託したのだ。

コモリン岬の夕日(左)と海に向かって祈るヒンズー教徒(右)

インド亜大陸最南端のコモリン岬は、朝日が昇り夕日が沈む地。その両方を見ることが出来る岬は、ヒンズー教の聖地の一つ。熱心な信徒が毎日のように海に向かって祈る姿は厳かだ。岬から東はベンガル湾。そして西はインド洋とアラビア海。古来この岬を目印にして多くの民族がアジアとヨーロッパを行き来したのだろう。私の拙い歴史談議につき合ってくださる読者各位に、心から感謝したい。<続く>

ゴアの教会

ゴアの教会ヤシの木が立つインドらしい風景の奥に、カトリックの聖堂が見える。ここゴアはかつてポルトガルのイエズス会がアジアへのキリスト教布教の拠点とした地。日本へやって来たフランシスコ・ザビエルもここゴアから船出し、中国経由で鹿児島県の坊津に上陸した。それにはヤジロウと言う名の日本人青年が深く関わっている。

フランシスコ・ザビエル(1506-1552)はスペインのバスク出身。カトリックの布教を目指してローマに赴き司祭の資格を得、ポルトガル王の依頼により1541年リスボンを出航し、翌年インドのゴアへ到着。1549年ヤジロウを伴ってゴアを出航し、鹿児島到着。藩主の許しを得て鹿児島、大分、京、山口などで布教活動に励み、1552年布教先の中国広東省にて熱病で病死した。

遺体は石灰を敷き詰めた棺に入れられ、マラッカ、ゴア、ポルトガル経由でローマへ運ばれ、聖人とされた。法王の命により切断した右腕はゴアのポン・ジェズ教会(右上)に移送され、現在も教会内に安置されている。戦後間もなくの頃、東京へもその「聖なる右腕」が来た由。

コショウの積出

コショウの積出取材班はコショウの積出港を目指してさらにインド洋を南下する。目的地のアレッビ港には着いたものの、その周辺では現在コショウの栽培はしておらず、そこから300kmも離れた山奥へトラックで撮影に向かう。プロの執念を感じたものだ。

山奥のコショウ畑とコショウの収穫作業

コショウの運搬作業(左)と古い時代の金貨(右)

インドのコショウや香辛料は、昔からヨーロッパの人々の暮らしに欠かせない必需品。肉の鮮度を保ち、豊かな食事と味をもたらしたからだ。ヴァスコ・ダ・ガマによるインド航路が発見される以前からペルシャ湾や紅海経由で各地に運ばれたのだろう。ローマやギリシャなどの金貨(右上)が積出港の富豪の邸宅に今も残されている。「1グラムのコショウは1グラムの金に相当する」と言われた所以だ。

コショウの実

私は31年前に沖縄に転勤し、これとよく似た実を那覇市首里金城町の屋敷の石門で見たことがあった。地元の人から「ヒハツの実」と聞いた瞬間に、きっとヒハツは「ペッパー」から変化したのだろうと直感した。だが昨日ネットで調べたところ、「ヒハツ」は元々サンスクリット語で英語の「ペッパー」の語源だったことが分かった。何と逆だったのだ。こんな風にして、時たま直観力が役立つことがある。

梵字(参考)

梵字(参考)因みにサンスクリット語はラテン語同様「話し言葉」ではなく「書き言葉」。中国に渡って「梵字」(ぼんじ=上図参照)となり、「卒塔婆」(そとば=サンスクリット語のストーパが変化)に書かれた文字などがそうだ。中国へ渡った空海は、わずか1年でこのサンスクリット語を習得し、インド伝来の経典を梵字から漢字に翻訳して日本に持ち帰った。寺の高僧が空海の智力を見抜き、中国人の弟子にではなく一私渡僧に過ぎない日本の若者に密教の奥義を託したのだ。

コモリン岬の夕日(左)と海に向かって祈るヒンズー教徒(右)

インド亜大陸最南端のコモリン岬は、朝日が昇り夕日が沈む地。その両方を見ることが出来る岬は、ヒンズー教の聖地の一つ。熱心な信徒が毎日のように海に向かって祈る姿は厳かだ。岬から東はベンガル湾。そして西はインド洋とアラビア海。古来この岬を目印にして多くの民族がアジアとヨーロッパを行き来したのだろう。私の拙い歴史談議につき合ってくださる読者各位に、心から感謝したい。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史全般] カテゴリの最新記事

-

ウクライナの平和を祈って(17) 2022.03.18 コメント(2)

-

戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.27 コメント(4)

-

戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.26 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.