PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

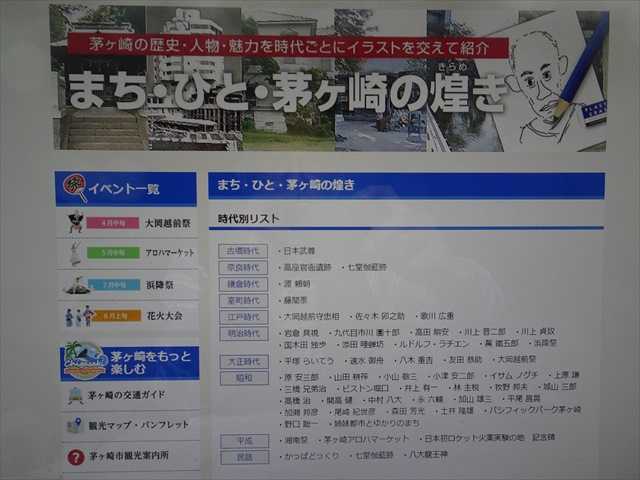

カテゴリ: まち・ひと・茅ヶ崎の煌き

茅ヶ崎市観光協会から発行の下記情報を知る。

情報を基に「まち・ひと・茅ヶ崎の煌き」を散策した時にブログアップすることとした。

まち・ひと・茅ヶ崎の煌(きらめ)き

茅ヶ崎の歴史・人物・魅力を時代ごとにイラストを交えて紹介

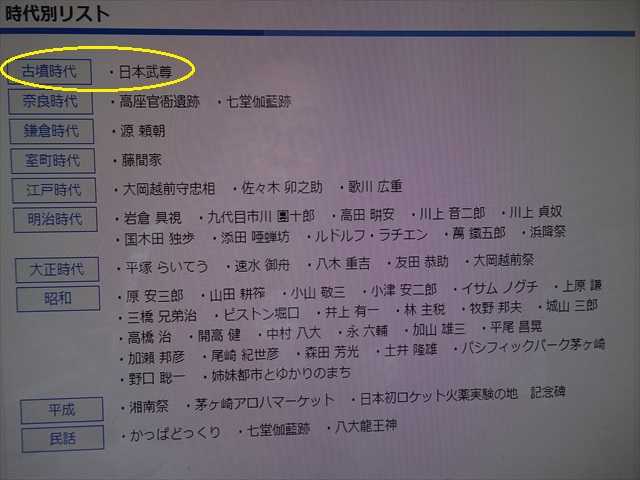

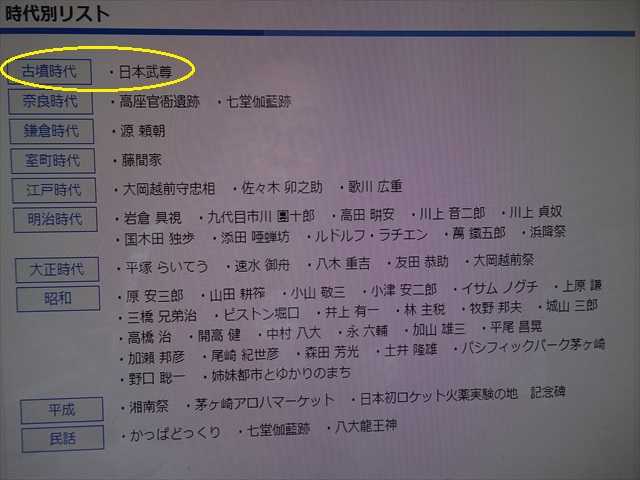

時代別リスト

初回は、時代別リストの「古墳時代:日本武尊」をアップすることとした。

回遊スポット

● 茅ヶ崎市芹沢

● 腰掛神社(日本武尊の腰掛玉石の他に、市指定天然記念物の森林・神仏習合の名残の鐘楼)

● 里山公園

● 清水谷

● 七曲り

● 市民の森

● 高座官衙(たかくらかんが)跡

● 七堂伽藍跡・・・面白い民話としてアニメで公開しています。

追って、上記「回遊スポット」を散策したい。

日本武尊(やまとたけるのみこと)

日本古代史上の英雄・茅ヶ崎市芹沢腰掛神社に足跡

日本武尊は第十二代景行(けいこう)天皇(71~130)の皇子で、第十四代仲哀(ちゅうあい)天皇

(192~200)の父とされている。

景行天皇の命により、西方(九州)の蛮族であった熊襲(くまそ)征討から帰るとすぐに東方(関東

方面)の蛮族討伐を命ぜられる。その途上、伊勢神宮に立ち寄り、草薙剣(くさなぎのつるぎ)と

袋を賜る。

古代の関西・関東を結ぶ道は、足柄坂を通るルートが有った様である。そして茅ヶ崎の昔の相

模川河口は、海岸地域一帯の川幅は広く、幾筋にも分かれ、海と川と沼地とで形成されていた

様である。元の県立茅ヶ崎北陵高校に高座官衙(たかくらかんが)(中世以前の役所)跡が発見さ

れ、近接して七堂伽藍を配した大きな寺跡が有る。県立茅ケ崎里山公園の中央部に日本武尊が

腰をかけたと言われている腰掛神社が存在していることは、この辺り(茅ヶ崎市北部)に古代の

道が有ったのではないかと想像しながら歩いて見ることも面白い。

日本武尊ゆかりの腰掛神社は、里山公園の中央林道を進んだ先にある。社地の森林は茅

ヶ崎市指定の天然記念物となっている。日本武尊が東征の途上、石に腰かけて、大山を

眺めて休憩したという伝説に由来する。また、そこに住む村人が日本武尊を偲び、その

石を御神体として社を建てたのが、腰掛神社のはじまりと伝えられている。

本殿脇には、その時の石と伝えられている大きな石(腰掛玉石)が祀られている。

(出典は茅ケ崎市観光協会の資料から)。

4月23日(土) 10:10

県立茅ヶ崎里山公園

所在地:神奈川県茅ケ崎市芹沢1030

この日も茅ヶ崎の北部、藤沢の西部へ愛車のリンちゃんで出かけた。途中、里山公園へ。

10:15

里山公園の中央林道を進んだ先にある「 腰掛神社」が鎮座。

所在地:神奈川県茅ケ崎市芹沢2169

腰掛神社は神奈川県茅ヶ崎市芹沢にある神社。日本武尊が御東征の際に腰掛けたと伝わる石が

ある。茅ヶ崎市の神社では最も北に位置している。

里山公園の中央林道の途中から 道路は整備され広くなっている。

神社前には駐車場はなく、リンちゃんを道路脇に駐輪して参拝。

一の鳥居、二の鳥居が連続して建つ。

鳥居の右手前に古木が聳え、根元に、庚申塔。

庚申塔は「六臂青面金剛像」。

元文5年(1740)11月

二の鳥居の扁額「腰掛神社」

杉の大木が生い茂り昼間でも薄暗い境内。

参道脇に建つ木柱に、

「杉(すぎ) すぎ科、高さ 二一米、太さ 二・一〇米、樹齢 約三〇〇年」

茅ヶ崎ロータリークラブ

参道脇に手水舎

後方に切断された古木が積まれていた。

切断された御神木のイチョウであろうか?

樹齢は何年であろうか、幹は空洞になっている。

空洞になり樹皮だけが残っている。

参道の右側に「社務所」 「芹澤公民館」 。

境内の手前に、 昭和六十三年奉納の 狛犬、阿形像。

同、狛犬の吽形像。

正面に「社殿」、左に「神楽殿」、右奥に「神輿殿」が建つ。

神楽殿の左側に御神木のイチョウの木。

社殿の前に、石灯籠、狛犬。

御祭神

日本武尊 ( やまとたけるのみこと )

大日霊貴命 ( おおひるめむちのみこと )

金山彦命 ( かなやまひこのみこと )

白山彦命 ( しらやまひこのみこと )

宇迦之御魂命 ( うかのみたまのみこと )

祭 礼

1月1日 元旦祭・交通安全祈願祭

2月11日 建国祭

7月海の日 浜降祭 令和4年度も3年連続中止になっている。

9月吉日 秋季例大祭

11月23日 勤労感謝祭

12月31日 除夜祭。

社殿前に建つ狛犬の阿形像、大正十四乙丑年十月吉日建之。

こちらは江戸唐獅子とか関東型とか言われるタイプのものであると。

足下に、

「奉納 境内及び参道砂利 相州芹澤神輿連 令和三年五月二日 芹澤祭囃子保存会」

こちらは、狛犬の 吽形像。

拝殿の見事な龍の彫刻。

拝殿の扁額「腰掛神社」

拝殿の左側に、

屋根付きの建物の下に、「

腰掛神社 例祭日 九月十八日

鎮座地 茅ヶ崎市芹澤ニ、一六九番地

御祭神 日本武尊

由緒沿革

『相模風土記』に「腰掛明神社村ノ鎮守ナリ大庭ノ神腰ヲ掛シ旧跡ト云伝フ、想フニ旅所ノ跡

ナドニヤ 小石一顆ヲ置神躰トス 本地大日、寛永十二年八月十九日勧請 爾来此日ヲ以テ例

祭ヲ執行フ」とある。

又社伝には 景行天皇の朝皇子日本武尊御東征の際 此の地を過ぎ給ふ時、石に腰を掛け暫時此

の処に休息せられ 西の方大山を望み指示して大いに喜び給ふ。後 村民永く其の霊跡を存せん

として社を建て尊を祀りしと云い伝えられている。今猶社前には一大石 (凡長さ二尺九寸 幅二

尺五寸) が在り 腰掛玉石と称する。

再建は寛政元年(一七八九)十一月であり、現在の本殿は大正七年に再建で 拝殿は震災後大正

十四年に再建したものである。神社の関係古文書類は 天保四年 鍵取職矢野新兵衞氏居宅の火災

により全て焼失した。明治六年村社に列せられ、明治四十二年指定村社に列せられる。

凡長さ 二尺九寸(約88センチ)、幅二尺五寸(約76センチ) の「腰掛玉石」。

腰掛玉石の後方に先程の切断された御神木の根元。

樹勢が旺盛で既に子株が育っている。

社殿の左側に2つ並んで境内社。

名前が書かれていなかったので詳細は不明だが『神奈川県神社誌』には、境内社として伊勢大神、

金平大神、稲荷社、白山大神の記載があるとのことなので、このうちのいずれかではと。

社殿の右側からの、「本殿」「神輿殿」。

社殿の右側奥に建つ「神輿殿」。

石碑は「拝殿屋根葺替竣工記念」。

當拝殿は大正十二年九月の大震災の際崩壊 大正十四年 新築再建五十年の永き間夏の

暑さにも冬の寒さにも耐へて今日に到れるが最早屋根の亜鉛板も限界と成りたるが故

に氏子崇敬者諸氏と相謀り、銅板にて屋根の修復を致す事に決定し九月に工事の竣工

を見ました。此の挙を記念しここに碑を建立致しました。

昭和四十八年九月十八日

石碑の裏面には、氏子、宮司、改築委員、宮総代、世話人の名前が刻まれている。

右側から社殿を望む。

御神木のイチョウの木も芽吹き秋には紅葉、銀杏。

10:30

境内から、参道、鳥居の西方向を望む。

END

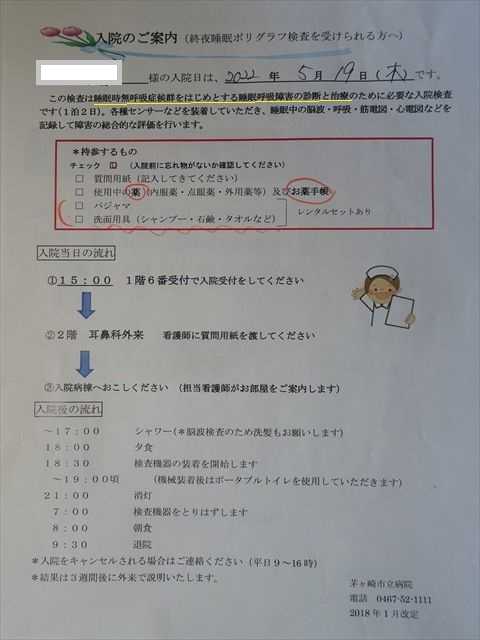

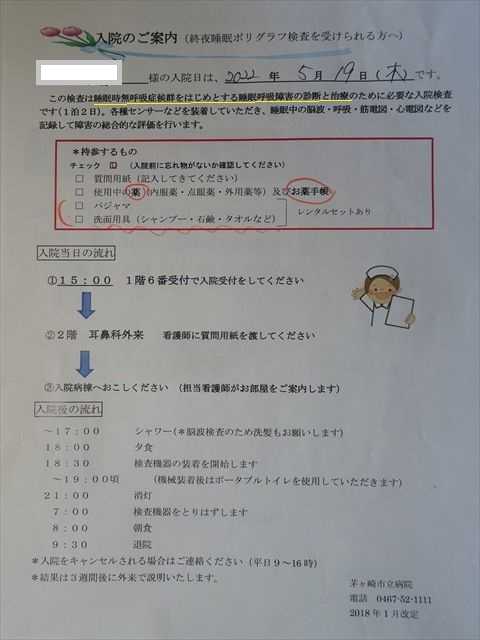

余談ですが、昨日から一泊二日の検査入院です。事前の18日(水)に「入院前新型コ

ロナウイルス検査」で、唾液をカプセルに入れ持参し「入院可」。

検査は「睡眠時無呼吸症候群をはじめとする睡眠呼吸障害の診断と治療」のために

必要な入院検査で、4月15日(金)に予約していた。

今朝は、朝食を食べ退院で、結果は3週間後に外来で説明を受ける。

5月19日(木) 朝

咲き始めた「ブラシの木」

アーチのバラも終盤になり妻から剪定を依頼される。

最後のバラを楽しみ剪定予定。

花壇に植えた ”タマネギ” も大中小とありましたが収穫しました。

50本植え付けましたが、最近のタマネギは高騰しており、一個70~100円。

因みに苗は400円/50本で一本8円であった。

END

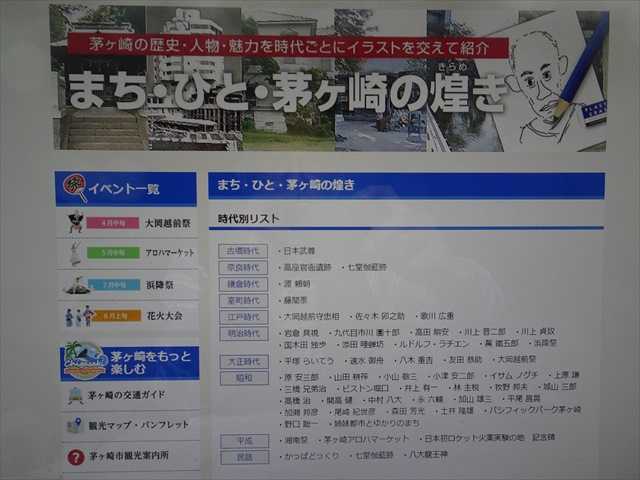

情報を基に「まち・ひと・茅ヶ崎の煌き」を散策した時にブログアップすることとした。

まち・ひと・茅ヶ崎の煌(きらめ)き

茅ヶ崎の歴史・人物・魅力を時代ごとにイラストを交えて紹介

時代別リスト

初回は、時代別リストの「古墳時代:日本武尊」をアップすることとした。

回遊スポット

● 茅ヶ崎市芹沢

● 腰掛神社(日本武尊の腰掛玉石の他に、市指定天然記念物の森林・神仏習合の名残の鐘楼)

● 里山公園

● 清水谷

● 七曲り

● 市民の森

● 高座官衙(たかくらかんが)跡

● 七堂伽藍跡・・・面白い民話としてアニメで公開しています。

追って、上記「回遊スポット」を散策したい。

日本武尊(やまとたけるのみこと)

日本古代史上の英雄・茅ヶ崎市芹沢腰掛神社に足跡

日本武尊は第十二代景行(けいこう)天皇(71~130)の皇子で、第十四代仲哀(ちゅうあい)天皇

(192~200)の父とされている。

景行天皇の命により、西方(九州)の蛮族であった熊襲(くまそ)征討から帰るとすぐに東方(関東

方面)の蛮族討伐を命ぜられる。その途上、伊勢神宮に立ち寄り、草薙剣(くさなぎのつるぎ)と

袋を賜る。

古代の関西・関東を結ぶ道は、足柄坂を通るルートが有った様である。そして茅ヶ崎の昔の相

模川河口は、海岸地域一帯の川幅は広く、幾筋にも分かれ、海と川と沼地とで形成されていた

様である。元の県立茅ヶ崎北陵高校に高座官衙(たかくらかんが)(中世以前の役所)跡が発見さ

れ、近接して七堂伽藍を配した大きな寺跡が有る。県立茅ケ崎里山公園の中央部に日本武尊が

腰をかけたと言われている腰掛神社が存在していることは、この辺り(茅ヶ崎市北部)に古代の

道が有ったのではないかと想像しながら歩いて見ることも面白い。

日本武尊ゆかりの腰掛神社は、里山公園の中央林道を進んだ先にある。社地の森林は茅

ヶ崎市指定の天然記念物となっている。日本武尊が東征の途上、石に腰かけて、大山を

眺めて休憩したという伝説に由来する。また、そこに住む村人が日本武尊を偲び、その

石を御神体として社を建てたのが、腰掛神社のはじまりと伝えられている。

本殿脇には、その時の石と伝えられている大きな石(腰掛玉石)が祀られている。

(出典は茅ケ崎市観光協会の資料から)。

4月23日(土) 10:10

県立茅ヶ崎里山公園

所在地:神奈川県茅ケ崎市芹沢1030

この日も茅ヶ崎の北部、藤沢の西部へ愛車のリンちゃんで出かけた。途中、里山公園へ。

10:15

里山公園の中央林道を進んだ先にある「 腰掛神社」が鎮座。

所在地:神奈川県茅ケ崎市芹沢2169

腰掛神社は神奈川県茅ヶ崎市芹沢にある神社。日本武尊が御東征の際に腰掛けたと伝わる石が

ある。茅ヶ崎市の神社では最も北に位置している。

里山公園の中央林道の途中から 道路は整備され広くなっている。

神社前には駐車場はなく、リンちゃんを道路脇に駐輪して参拝。

一の鳥居、二の鳥居が連続して建つ。

鳥居の右手前に古木が聳え、根元に、庚申塔。

庚申塔は「六臂青面金剛像」。

元文5年(1740)11月

二の鳥居の扁額「腰掛神社」

杉の大木が生い茂り昼間でも薄暗い境内。

参道脇に建つ木柱に、

「杉(すぎ) すぎ科、高さ 二一米、太さ 二・一〇米、樹齢 約三〇〇年」

茅ヶ崎ロータリークラブ

参道脇に手水舎

後方に切断された古木が積まれていた。

切断された御神木のイチョウであろうか?

樹齢は何年であろうか、幹は空洞になっている。

空洞になり樹皮だけが残っている。

参道の右側に「社務所」 「芹澤公民館」 。

境内の手前に、 昭和六十三年奉納の 狛犬、阿形像。

同、狛犬の吽形像。

正面に「社殿」、左に「神楽殿」、右奥に「神輿殿」が建つ。

神楽殿の左側に御神木のイチョウの木。

社殿の前に、石灯籠、狛犬。

御祭神

日本武尊 ( やまとたけるのみこと )

大日霊貴命 ( おおひるめむちのみこと )

金山彦命 ( かなやまひこのみこと )

白山彦命 ( しらやまひこのみこと )

宇迦之御魂命 ( うかのみたまのみこと )

祭 礼

1月1日 元旦祭・交通安全祈願祭

2月11日 建国祭

7月海の日 浜降祭 令和4年度も3年連続中止になっている。

9月吉日 秋季例大祭

11月23日 勤労感謝祭

12月31日 除夜祭。

社殿前に建つ狛犬の阿形像、大正十四乙丑年十月吉日建之。

こちらは江戸唐獅子とか関東型とか言われるタイプのものであると。

足下に、

「奉納 境内及び参道砂利 相州芹澤神輿連 令和三年五月二日 芹澤祭囃子保存会」

こちらは、狛犬の 吽形像。

拝殿の見事な龍の彫刻。

拝殿の扁額「腰掛神社」

拝殿の左側に、

屋根付きの建物の下に、「

腰掛神社 例祭日 九月十八日

鎮座地 茅ヶ崎市芹澤ニ、一六九番地

御祭神 日本武尊

由緒沿革

『相模風土記』に「腰掛明神社村ノ鎮守ナリ大庭ノ神腰ヲ掛シ旧跡ト云伝フ、想フニ旅所ノ跡

ナドニヤ 小石一顆ヲ置神躰トス 本地大日、寛永十二年八月十九日勧請 爾来此日ヲ以テ例

祭ヲ執行フ」とある。

又社伝には 景行天皇の朝皇子日本武尊御東征の際 此の地を過ぎ給ふ時、石に腰を掛け暫時此

の処に休息せられ 西の方大山を望み指示して大いに喜び給ふ。後 村民永く其の霊跡を存せん

として社を建て尊を祀りしと云い伝えられている。今猶社前には一大石 (凡長さ二尺九寸 幅二

尺五寸) が在り 腰掛玉石と称する。

再建は寛政元年(一七八九)十一月であり、現在の本殿は大正七年に再建で 拝殿は震災後大正

十四年に再建したものである。神社の関係古文書類は 天保四年 鍵取職矢野新兵衞氏居宅の火災

により全て焼失した。明治六年村社に列せられ、明治四十二年指定村社に列せられる。

凡長さ 二尺九寸(約88センチ)、幅二尺五寸(約76センチ) の「腰掛玉石」。

腰掛玉石の後方に先程の切断された御神木の根元。

樹勢が旺盛で既に子株が育っている。

社殿の左側に2つ並んで境内社。

名前が書かれていなかったので詳細は不明だが『神奈川県神社誌』には、境内社として伊勢大神、

金平大神、稲荷社、白山大神の記載があるとのことなので、このうちのいずれかではと。

社殿の右側からの、「本殿」「神輿殿」。

社殿の右側奥に建つ「神輿殿」。

石碑は「拝殿屋根葺替竣工記念」。

當拝殿は大正十二年九月の大震災の際崩壊 大正十四年 新築再建五十年の永き間夏の

暑さにも冬の寒さにも耐へて今日に到れるが最早屋根の亜鉛板も限界と成りたるが故

に氏子崇敬者諸氏と相謀り、銅板にて屋根の修復を致す事に決定し九月に工事の竣工

を見ました。此の挙を記念しここに碑を建立致しました。

昭和四十八年九月十八日

石碑の裏面には、氏子、宮司、改築委員、宮総代、世話人の名前が刻まれている。

右側から社殿を望む。

御神木のイチョウの木も芽吹き秋には紅葉、銀杏。

10:30

境内から、参道、鳥居の西方向を望む。

END

余談ですが、昨日から一泊二日の検査入院です。事前の18日(水)に「入院前新型コ

ロナウイルス検査」で、唾液をカプセルに入れ持参し「入院可」。

検査は「睡眠時無呼吸症候群をはじめとする睡眠呼吸障害の診断と治療」のために

必要な入院検査で、4月15日(金)に予約していた。

今朝は、朝食を食べ退院で、結果は3週間後に外来で説明を受ける。

5月19日(木) 朝

咲き始めた「ブラシの木」

アーチのバラも終盤になり妻から剪定を依頼される。

最後のバラを楽しみ剪定予定。

花壇に植えた ”タマネギ” も大中小とありましたが収穫しました。

50本植え付けましたが、最近のタマネギは高騰しており、一個70~100円。

因みに苗は400円/50本で一本8円であった。

END

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[まち・ひと・茅ヶ崎の煌き] カテゴリの最新記事

-

第69回大岡越前祭、ビッグパレードの後は… 2024.05.02

-

第69回大岡越前祭、市長はオープンカーで… 2024.05.01

-

第69回大岡越前祭、三基の神輿についでマ… 2024.04.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.