PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: まち・ひと・茅ヶ崎の煌き

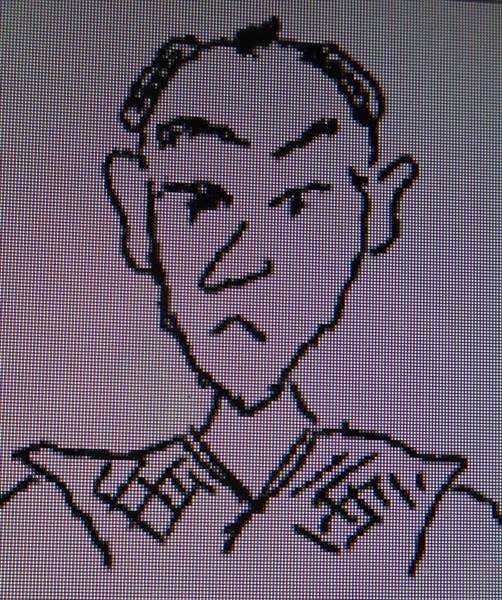

江 戸幕府の大筒役であった ”佐々木卯之助”

寛政七年(1795) ~ 明治九年(1876)

イラストは茅ケ崎市観光協会の資料から引用させていただきました。

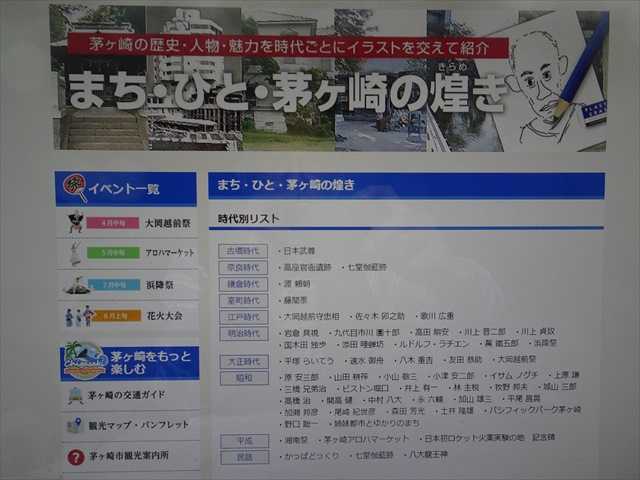

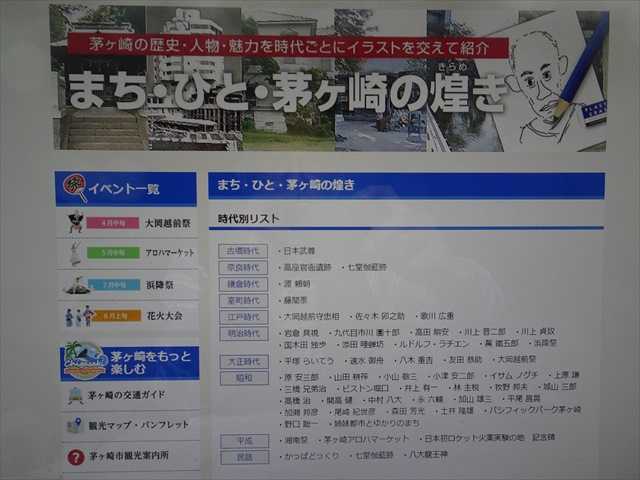

まち・ひと・茅ヶ崎の煌(きらめ)き

茅ヶ崎の歴史・人物・魅力を時代ごとにイラストを交えて紹介。

市内の小中学校の教育で「時代別リスト」の人材を教育しているのか気になるが。

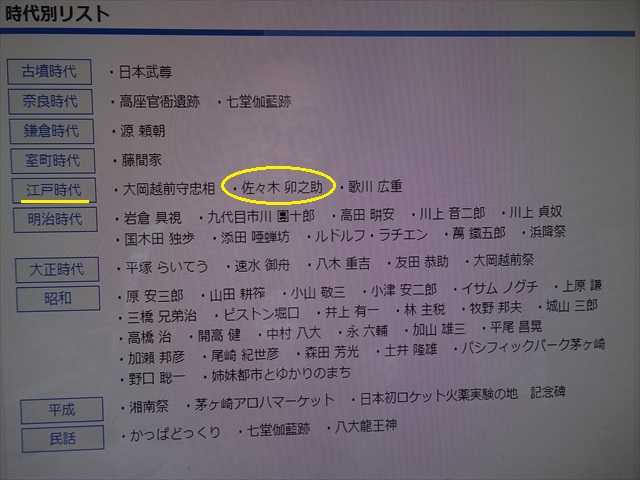

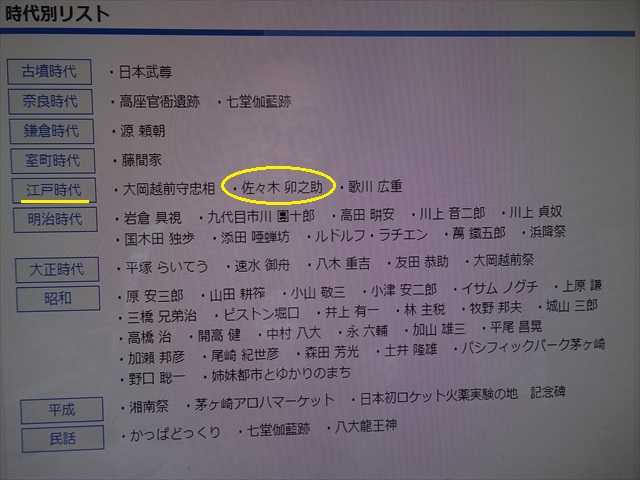

時代別リスト

「江戸時代:佐々木卯之助」

回遊スポット

● 佐々木卯之助の碑(東海岸五丁目鉄砲道脇)

● 鉄砲道(南湖 ~ 浜須賀)

● 浜須賀海岸

● 南湖中町八雲神社

● 海前寺(本村)

このブログで赤字の場所を確認した。

江戸幕府の大筒役であった「佐々木卯之助」

佐々木伝左衛門の子として生まれた卯之助は、文政7年(1824)、29歳の時に江戸幕府の相州炮

術調練所の責任者として、幕府大筒役となった。当時茅ヶ崎の海岸は幕府による天領とされて

いて、鉄炮方役人の銃術鍛錬の場として茅ヶ崎柳島村から藤沢の片瀬までの広域に調練場が設

置されていた。赴任中に、いわゆる佐々木卯之助事件が発生する。

時は天保年間(1833~1839)。大筒役を命ぜられた卯之助であったが、世は大飢饉に見舞われ、

民は食料に困窮し、餓死者が発生。天保の大飢饉に発展した。

この茅ヶ崎の民の惨状を目の当たりにし、卯之助は相州炮術調練場の敷地(茅ヶ崎市南湖の周辺)

の一部を開放、耕作することを事実上黙認。卯之助の計らいは、茅ヶ崎の民から大変感謝された。

しかし、のちの検地 ※ により、この耕作が発覚し卯之助は長男の菊次郎と共に、伊豆の離島青

ヶ島へ遠島の判決を受けた。

明治元年(1868)に赦免となるが、明治9年、82歳で青ヶ島で死去する。死後、初代茅ヶ崎村長の

発起人により、感謝を表し 茅ヶ崎市東海岸五丁目に追悼の碑を建立した 。

また、 半農半漁だった茅ヶ崎市南湖の人たちは、鉄砲場内の耕作の恩恵に感謝し、南湖地区中町

八雲神社境内に記念碑を建てた 。

墓標は当初青ヶ島にあったが、のちに海前寺(茅ヶ崎市本村四丁目)に移されている。

※ 伊豆の江川太郎佐衛門英龍(ひでたつ)は、相模国を含む伊豆、駿河、甲斐、武蔵の天領を管理

する代官であると同時に、1843(天保14)年に幕府鉄砲方に就任した。上の文中に検地とある

のは、検地の取締責任者であると同時に、佐々木卯之助を直接管督する幕府鉄砲方であった。

(出典は茅ケ崎市観光協会の資料から)

5月5日(木) 14:25

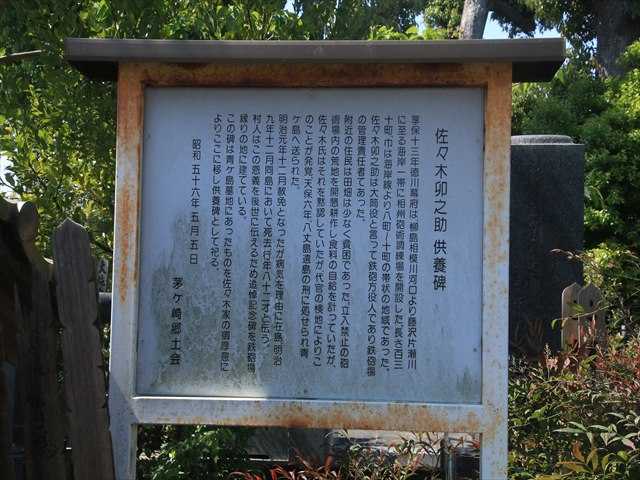

佐々木氏追悼記念碑

所在地:神奈川県茅ケ崎市東海岸北五丁目辺り

自宅からラチエン通りを南下、鉄砲道と交差する松が丘交差点を右折して西方向へ進むと通り脇

の一角に石碑を見つける。

道路脇に駐輪し東方向を振り返る。

右側の狭い道路は旧鉄砲道で、左側の新鉄砲道との角に石碑が建つ。

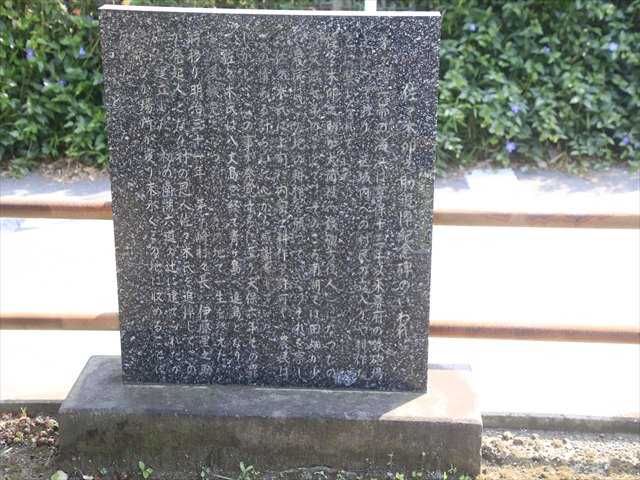

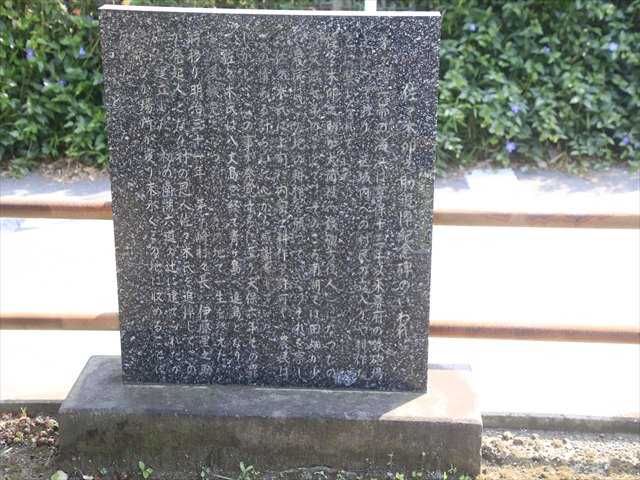

「 佐々木氏追悼記念碑

明治三十一年六月十六日建之」と。

茅ヶ崎の農民は、卯之助への感謝を忘れることはなく、1898(明治31)年、初代茅ヶ崎

村長が発起人となり「佐々木氏追悼記念碑」を建立した。

佐々木卯之助追悼記念碑のいわれ

茅ヶ崎一帯の海浜は享保十三年以来幕府の鉄砲場となっており、区域内への村民の立入りや耕作

などは禁じられていた。

佐々木卯之助が大筒役(鉄砲方役人)になったのは文政七年のことで、そのころ南湖では田畑が少

なく農民はこの地の耕作を願っていた。それを察した佐々木氏は上司に内密で耕作を許可し、農

民はこの情ある計らいに心から感謝をしていた。

しかし、この事が発覚するに至り天保六年その罪で佐々木氏は八丈島を経て青ヶ島へ遠島となり、

その後赦免となったが、かの地で一生を終えた。

時移り明治三十一年、茅ヶ崎村々長、伊藤里之助が発起人となり村の恩人・佐々木氏を追悼して

この碑を建立した。初め南湖六道の辻に建てられたが、幾たびか場所が変り末永くこの地に収め

ることになった。

裏面には、

「昭和五十六年五月五日 佐々木卯之助記念碑移設委員会 東海岸自治体」と。

旧鉄砲道と新鉄砲道との合流点角に設けられた「佐々木氏追悼記念碑」。

この辺りの旧鉄砲道に入ると立派な住宅。

回遊スポットの「南湖中町八雲神社境内の記念碑」を確認するため鉄砲道を西へ進む。

雄三通りと交差する、「雄三通り中央交差点」角に人だかり。

雄三通り中央交差点

以前の交差点名は「東海岸・・・」であったが今年「雄三通り中央」に変更された。

プレンティーズ茅ヶ崎本店

所在地:神奈川県茅ケ崎市東海岸北1丁目7-28

人気のアイスクリーム店でいつも店先には列をなしており年配者にとって購入しづらい。

鉄砲道 Teppo-michi St.

この道は伊豆の韮山反射炉で作られた鉄砲が、相州炮術調練場まで運ばれる道であったという

説がある。現在の鉄砲道は、国道134号の柳島から県道30号線(戸塚茅ヶ崎線)の交差点まで。

八雲神社

所在地:神奈川県茅ケ崎市南湖4丁目4-29

ここの境内に、半農半漁だった茅ヶ崎市南湖の人たちが、鉄砲場内の耕作の恩恵に感謝し記念碑

を建てたとあったので再度参拝した。

前回3月28日(月)に参拝した時に確認できず、今回地元の方がおられたので聞くが分からず。

境内北側にある建物は「中町自治会館」。

社殿の廻りを探すが記念碑は見つからず。風にあおられて北側に傾く松。

八雲神社から、鉄砲道、一中通りを戻り次の目的地「海前寺」へ。

海前寺は国道1号の本村交差点の北東に位置する。この道を進むと山門へ、道路脇には整姿され

たクスノキの大木が聳える。この道は昔の街道であったのか。

海前寺の墓地の一角にある建屋の中には石像が並ぶ。

社の中に並ぶ石像。

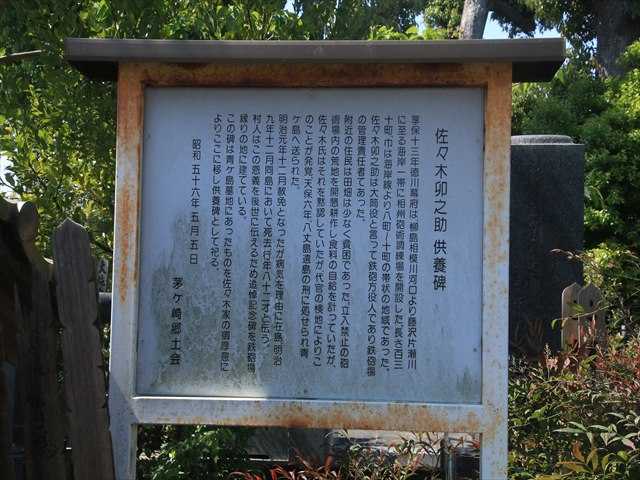

石像の右側にある「佐々木卯之助 供養碑」

石囲いされた「供養碑」

佐々木卯之助 供養碑

享保十三年徳川幕府は、柳島相模川河口より藤沢片瀬川に至る海岸一帯に相州砲術調練場を開設

した。長さ百三十町、巾は海岸線より八町~十町の帯状の地域であった。佐々木卯之助は大筒役

と言って鉄砲方役人であり鉄砲場の管理責任者であった。

附近の住民は田畑は少なく貧困であった。立入禁止の砲術場内の荒地を開墾耕作し食料の自給を

計っていたが、佐々木氏はそれを黙認していたが、代官の検地によりこのことが発覚、天保六年、

八丈島遠島の刑に処せられ青ヶ島へ送られた。

明治元年十二月赦免となったが病気を理由に在島、明治九年十二月同島において死去、行年八十

二才と云う。

村民はこの恩義を後世に伝えるため追悼記念碑を鉄砲場縁りの地に建てている。

この碑は青ヶ島墓地にあったものを佐々木家の御厚意によりここに移し供養碑として祀る。

昭和五十六年五月五日

茅ヶ崎郷土会

曹洞宗 海前寺(かいぜんじ)

所在地:神奈川県茅ケ崎市本村4丁目21-34

藤沢市内にある宗賢院の史料によると1591(天正19)年の創建、茅ヶ崎村領主で旗本の丸毛権之

蒸の菩提寺と。山門前両側に仁王像が立つ。

山門右側に建つ「曹洞宗 海前禅寺」と仁王像

山門の左側に建つ仁王像

仁王像の隣に大きな石燈籠が建つ。

この石燈篭は、台徳院殿徳川第二代将軍秀忠菩提の為め慶安四年(1651)○○○○〇

筑後久留米城主二十一万石従四位○○○中務少補○○○○〇が奉献したものである。

山門の左側から

山門の左側に並ぶ六地蔵。

各々に花が供えられ水も奉納。

山門から本堂を望む。

山門を入ると右手前に、地蔵仏、宝篋印塔が建つ。

本堂前の境内には真新しいベンチが並ぶ。

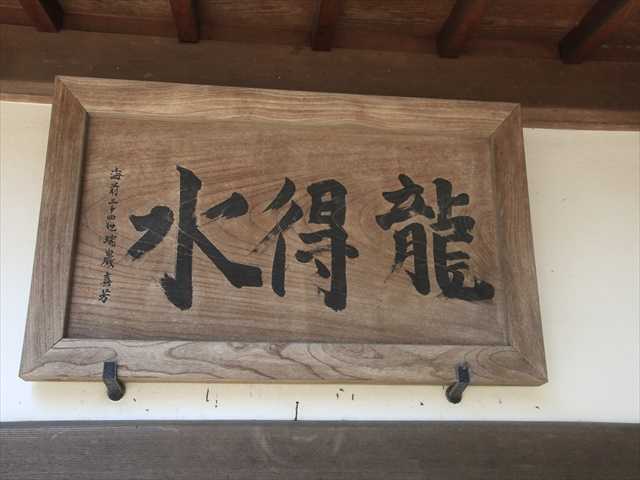

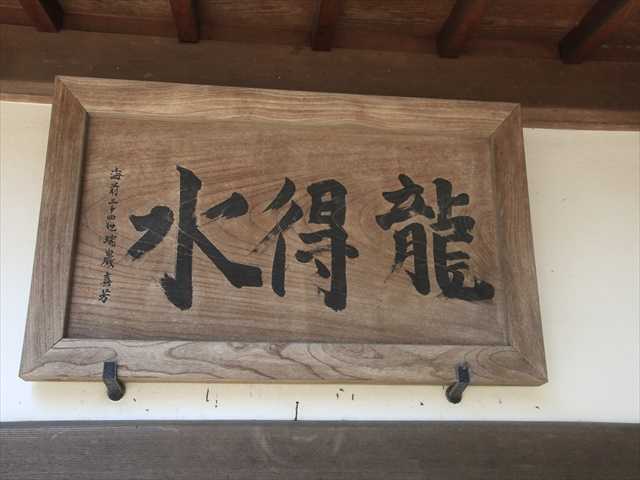

山門、左側に「龍得水」

龍得水の中に手洗い場。

扁額の「龍得水」。

龍得水前から本堂。

本堂前に大きな一対の石燈籠が建つ。

右側の石燈籠

この石燈籠は、淳信院殿徳川第九代将軍家重菩提の為め宝暦十一年(1761)辛巳六月

十二日、播磨国(兵庫県)安志城主小笠原信濃守源長逵の奉献したものである。

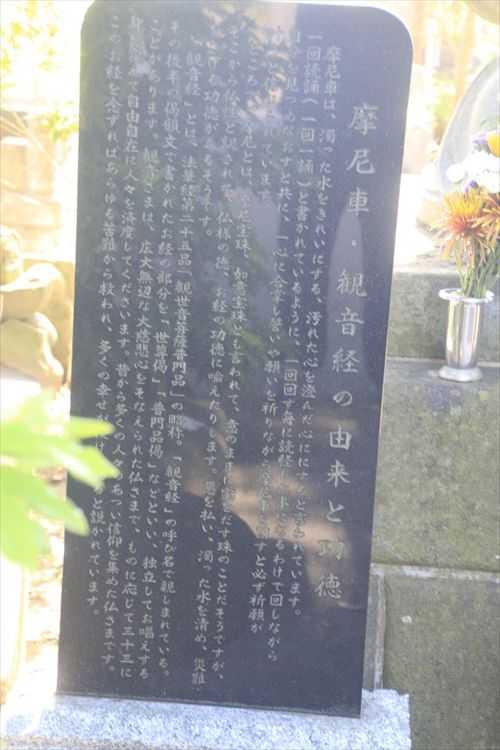

摩尼車

これは摩尼車というものです。「摩尼」とは摩尼宝珠とも、如意宝珠とも言われ、意

のままに宝を出すと言われる珠のことです。仏さまの徳にたとえたり、お経の功徳に

たとえたりします。

これを一回まわせば、大般若波羅密多経を要約した二百七十六文宇ですが、六百巻の

大般若波羅密多経を読んだのと同じ功徳が得られると言われています。

摩尼車に軽く手をあてて、手前に回しながら左の経文をお唱え下さい。

【きや諦 きや諦 波羅きや諦 波羅僧きや諦 菩提薩○○】

海前寺二十五世 天瑞芳陽

道元禅師の像

左側に建つ石燈篭

この石燈籠は、淳信院殿徳川第九代将軍家重菩提の為め宝暦十一年(1761)辛巳六月

十二日、従五位下堀長門守藤原直寛の奉献したものである。

観音像

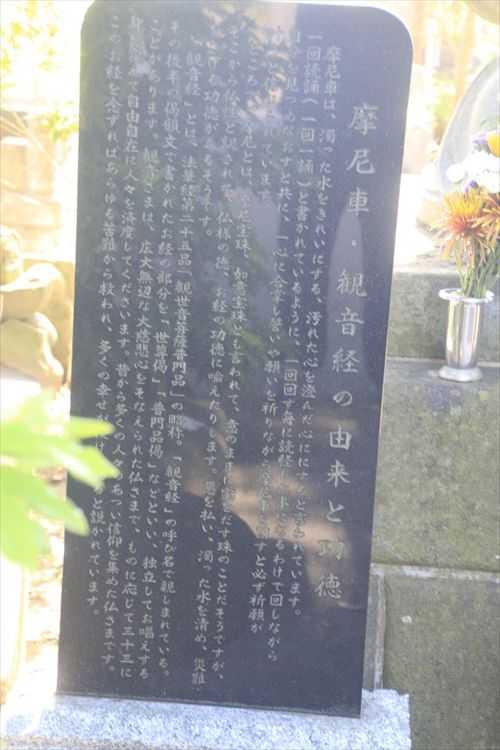

摩尼車・観音経の由来と功徳

摩尼車は、濁った水をきれいにする、汚れた心を澄んだ心ににすると言われています。

一回読誦(一回一誦)と書かれているように、一回回す毎に読経した事になるわけで回

しながら自分を見つめなおすと共に、一心に合掌し誓いや願いを祈りながら摩尼車を

回すと必ず祈願が叶うと信じられています。

ところで、摩尼とは、摩尼宝珠、如意宝珠とも言われて、意のままに宝をだす珠のこ

とだそうですが、そこから仏性と訳されて、仏様の徳、お経の功徳に喩えたりします。

悪を払い、濁った水を清め、災難をさける功徳があるそうです。

「観音経」とは、法華経第二十五品「観世音菩薩普門品」の略称。「観音経」の呼び名

で親しまれている。その後半の偈韻文で書かれたお経の部分を「世尊偈」「普門品偈」

などといい、独立してお唱えすることがあります。観音さまは、広大無辺な大慈悲心を

そなえられた仏さまで、ものに応じて三十三に身を変えて自由自在に人々を済度して

くださいます。昔から多くの人々のあつい信仰を集めた仏さまです。このお経を念ず

ればあらゆる苦難から救われ、多くの幸せが〇け○ると説かれています。

墓地入口に、畜霊塔他の塔が建つ。

本堂前の石燈籠。

境内の南西方向に鐘楼が建つ。

梵鐘を見上げる。

塀際に建つ「震災追善碑」

・・・・・・・・・・・・・・(判読できず)

大正十四年三月廿一日

15:13

本堂前の境内。

END

イラストは茅ケ崎市観光協会の資料から引用させていただきました。

まち・ひと・茅ヶ崎の煌(きらめ)き

茅ヶ崎の歴史・人物・魅力を時代ごとにイラストを交えて紹介。

市内の小中学校の教育で「時代別リスト」の人材を教育しているのか気になるが。

時代別リスト

「江戸時代:佐々木卯之助」

回遊スポット

● 佐々木卯之助の碑(東海岸五丁目鉄砲道脇)

● 鉄砲道(南湖 ~ 浜須賀)

● 浜須賀海岸

● 南湖中町八雲神社

● 海前寺(本村)

このブログで赤字の場所を確認した。

江戸幕府の大筒役であった「佐々木卯之助」

佐々木伝左衛門の子として生まれた卯之助は、文政7年(1824)、29歳の時に江戸幕府の相州炮

術調練所の責任者として、幕府大筒役となった。当時茅ヶ崎の海岸は幕府による天領とされて

いて、鉄炮方役人の銃術鍛錬の場として茅ヶ崎柳島村から藤沢の片瀬までの広域に調練場が設

置されていた。赴任中に、いわゆる佐々木卯之助事件が発生する。

時は天保年間(1833~1839)。大筒役を命ぜられた卯之助であったが、世は大飢饉に見舞われ、

民は食料に困窮し、餓死者が発生。天保の大飢饉に発展した。

この茅ヶ崎の民の惨状を目の当たりにし、卯之助は相州炮術調練場の敷地(茅ヶ崎市南湖の周辺)

の一部を開放、耕作することを事実上黙認。卯之助の計らいは、茅ヶ崎の民から大変感謝された。

しかし、のちの検地 ※ により、この耕作が発覚し卯之助は長男の菊次郎と共に、伊豆の離島青

ヶ島へ遠島の判決を受けた。

明治元年(1868)に赦免となるが、明治9年、82歳で青ヶ島で死去する。死後、初代茅ヶ崎村長の

発起人により、感謝を表し 茅ヶ崎市東海岸五丁目に追悼の碑を建立した 。

また、 半農半漁だった茅ヶ崎市南湖の人たちは、鉄砲場内の耕作の恩恵に感謝し、南湖地区中町

八雲神社境内に記念碑を建てた 。

墓標は当初青ヶ島にあったが、のちに海前寺(茅ヶ崎市本村四丁目)に移されている。

※ 伊豆の江川太郎佐衛門英龍(ひでたつ)は、相模国を含む伊豆、駿河、甲斐、武蔵の天領を管理

する代官であると同時に、1843(天保14)年に幕府鉄砲方に就任した。上の文中に検地とある

のは、検地の取締責任者であると同時に、佐々木卯之助を直接管督する幕府鉄砲方であった。

(出典は茅ケ崎市観光協会の資料から)

5月5日(木) 14:25

佐々木氏追悼記念碑

所在地:神奈川県茅ケ崎市東海岸北五丁目辺り

自宅からラチエン通りを南下、鉄砲道と交差する松が丘交差点を右折して西方向へ進むと通り脇

の一角に石碑を見つける。

道路脇に駐輪し東方向を振り返る。

右側の狭い道路は旧鉄砲道で、左側の新鉄砲道との角に石碑が建つ。

「 佐々木氏追悼記念碑

明治三十一年六月十六日建之」と。

茅ヶ崎の農民は、卯之助への感謝を忘れることはなく、1898(明治31)年、初代茅ヶ崎

村長が発起人となり「佐々木氏追悼記念碑」を建立した。

佐々木卯之助追悼記念碑のいわれ

茅ヶ崎一帯の海浜は享保十三年以来幕府の鉄砲場となっており、区域内への村民の立入りや耕作

などは禁じられていた。

佐々木卯之助が大筒役(鉄砲方役人)になったのは文政七年のことで、そのころ南湖では田畑が少

なく農民はこの地の耕作を願っていた。それを察した佐々木氏は上司に内密で耕作を許可し、農

民はこの情ある計らいに心から感謝をしていた。

しかし、この事が発覚するに至り天保六年その罪で佐々木氏は八丈島を経て青ヶ島へ遠島となり、

その後赦免となったが、かの地で一生を終えた。

時移り明治三十一年、茅ヶ崎村々長、伊藤里之助が発起人となり村の恩人・佐々木氏を追悼して

この碑を建立した。初め南湖六道の辻に建てられたが、幾たびか場所が変り末永くこの地に収め

ることになった。

裏面には、

「昭和五十六年五月五日 佐々木卯之助記念碑移設委員会 東海岸自治体」と。

旧鉄砲道と新鉄砲道との合流点角に設けられた「佐々木氏追悼記念碑」。

この辺りの旧鉄砲道に入ると立派な住宅。

回遊スポットの「南湖中町八雲神社境内の記念碑」を確認するため鉄砲道を西へ進む。

雄三通りと交差する、「雄三通り中央交差点」角に人だかり。

雄三通り中央交差点

以前の交差点名は「東海岸・・・」であったが今年「雄三通り中央」に変更された。

プレンティーズ茅ヶ崎本店

所在地:神奈川県茅ケ崎市東海岸北1丁目7-28

人気のアイスクリーム店でいつも店先には列をなしており年配者にとって購入しづらい。

鉄砲道 Teppo-michi St.

この道は伊豆の韮山反射炉で作られた鉄砲が、相州炮術調練場まで運ばれる道であったという

説がある。現在の鉄砲道は、国道134号の柳島から県道30号線(戸塚茅ヶ崎線)の交差点まで。

八雲神社

所在地:神奈川県茅ケ崎市南湖4丁目4-29

ここの境内に、半農半漁だった茅ヶ崎市南湖の人たちが、鉄砲場内の耕作の恩恵に感謝し記念碑

を建てたとあったので再度参拝した。

前回3月28日(月)に参拝した時に確認できず、今回地元の方がおられたので聞くが分からず。

境内北側にある建物は「中町自治会館」。

社殿の廻りを探すが記念碑は見つからず。風にあおられて北側に傾く松。

八雲神社から、鉄砲道、一中通りを戻り次の目的地「海前寺」へ。

海前寺は国道1号の本村交差点の北東に位置する。この道を進むと山門へ、道路脇には整姿され

たクスノキの大木が聳える。この道は昔の街道であったのか。

海前寺の墓地の一角にある建屋の中には石像が並ぶ。

社の中に並ぶ石像。

石像の右側にある「佐々木卯之助 供養碑」

石囲いされた「供養碑」

佐々木卯之助 供養碑

享保十三年徳川幕府は、柳島相模川河口より藤沢片瀬川に至る海岸一帯に相州砲術調練場を開設

した。長さ百三十町、巾は海岸線より八町~十町の帯状の地域であった。佐々木卯之助は大筒役

と言って鉄砲方役人であり鉄砲場の管理責任者であった。

附近の住民は田畑は少なく貧困であった。立入禁止の砲術場内の荒地を開墾耕作し食料の自給を

計っていたが、佐々木氏はそれを黙認していたが、代官の検地によりこのことが発覚、天保六年、

八丈島遠島の刑に処せられ青ヶ島へ送られた。

明治元年十二月赦免となったが病気を理由に在島、明治九年十二月同島において死去、行年八十

二才と云う。

村民はこの恩義を後世に伝えるため追悼記念碑を鉄砲場縁りの地に建てている。

この碑は青ヶ島墓地にあったものを佐々木家の御厚意によりここに移し供養碑として祀る。

昭和五十六年五月五日

茅ヶ崎郷土会

曹洞宗 海前寺(かいぜんじ)

所在地:神奈川県茅ケ崎市本村4丁目21-34

藤沢市内にある宗賢院の史料によると1591(天正19)年の創建、茅ヶ崎村領主で旗本の丸毛権之

蒸の菩提寺と。山門前両側に仁王像が立つ。

山門右側に建つ「曹洞宗 海前禅寺」と仁王像

山門の左側に建つ仁王像

仁王像の隣に大きな石燈籠が建つ。

この石燈篭は、台徳院殿徳川第二代将軍秀忠菩提の為め慶安四年(1651)○○○○〇

筑後久留米城主二十一万石従四位○○○中務少補○○○○〇が奉献したものである。

山門の左側から

山門の左側に並ぶ六地蔵。

各々に花が供えられ水も奉納。

山門から本堂を望む。

山門を入ると右手前に、地蔵仏、宝篋印塔が建つ。

本堂前の境内には真新しいベンチが並ぶ。

山門、左側に「龍得水」

龍得水の中に手洗い場。

扁額の「龍得水」。

龍得水前から本堂。

本堂前に大きな一対の石燈籠が建つ。

右側の石燈籠

この石燈籠は、淳信院殿徳川第九代将軍家重菩提の為め宝暦十一年(1761)辛巳六月

十二日、播磨国(兵庫県)安志城主小笠原信濃守源長逵の奉献したものである。

摩尼車

これは摩尼車というものです。「摩尼」とは摩尼宝珠とも、如意宝珠とも言われ、意

のままに宝を出すと言われる珠のことです。仏さまの徳にたとえたり、お経の功徳に

たとえたりします。

これを一回まわせば、大般若波羅密多経を要約した二百七十六文宇ですが、六百巻の

大般若波羅密多経を読んだのと同じ功徳が得られると言われています。

摩尼車に軽く手をあてて、手前に回しながら左の経文をお唱え下さい。

【きや諦 きや諦 波羅きや諦 波羅僧きや諦 菩提薩○○】

海前寺二十五世 天瑞芳陽

道元禅師の像

左側に建つ石燈篭

この石燈籠は、淳信院殿徳川第九代将軍家重菩提の為め宝暦十一年(1761)辛巳六月

十二日、従五位下堀長門守藤原直寛の奉献したものである。

観音像

摩尼車・観音経の由来と功徳

摩尼車は、濁った水をきれいにする、汚れた心を澄んだ心ににすると言われています。

一回読誦(一回一誦)と書かれているように、一回回す毎に読経した事になるわけで回

しながら自分を見つめなおすと共に、一心に合掌し誓いや願いを祈りながら摩尼車を

回すと必ず祈願が叶うと信じられています。

ところで、摩尼とは、摩尼宝珠、如意宝珠とも言われて、意のままに宝をだす珠のこ

とだそうですが、そこから仏性と訳されて、仏様の徳、お経の功徳に喩えたりします。

悪を払い、濁った水を清め、災難をさける功徳があるそうです。

「観音経」とは、法華経第二十五品「観世音菩薩普門品」の略称。「観音経」の呼び名

で親しまれている。その後半の偈韻文で書かれたお経の部分を「世尊偈」「普門品偈」

などといい、独立してお唱えすることがあります。観音さまは、広大無辺な大慈悲心を

そなえられた仏さまで、ものに応じて三十三に身を変えて自由自在に人々を済度して

くださいます。昔から多くの人々のあつい信仰を集めた仏さまです。このお経を念ず

ればあらゆる苦難から救われ、多くの幸せが〇け○ると説かれています。

墓地入口に、畜霊塔他の塔が建つ。

本堂前の石燈籠。

境内の南西方向に鐘楼が建つ。

梵鐘を見上げる。

塀際に建つ「震災追善碑」

・・・・・・・・・・・・・・(判読できず)

大正十四年三月廿一日

15:13

本堂前の境内。

END

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[まち・ひと・茅ヶ崎の煌き] カテゴリの最新記事

-

第69回大岡越前祭、ビッグパレードの後は… 2024.05.02

-

第69回大岡越前祭、市長はオープンカーで… 2024.05.01

-

第69回大岡越前祭、三基の神輿についでマ… 2024.04.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.