PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

家康公ゆかりの宗仲寺(そうちゅうじ)から今日の目的地の一つである「座間神社」へ。

11月8日(水) 12:10

宗仲寺駐車場

宗仲寺の近くであったがカーナビを「座間神社」にして移動。

左側の県道46号線(相模原茅ヶ崎線)を南下、数百メートル先の座間上宿交差点を左折。

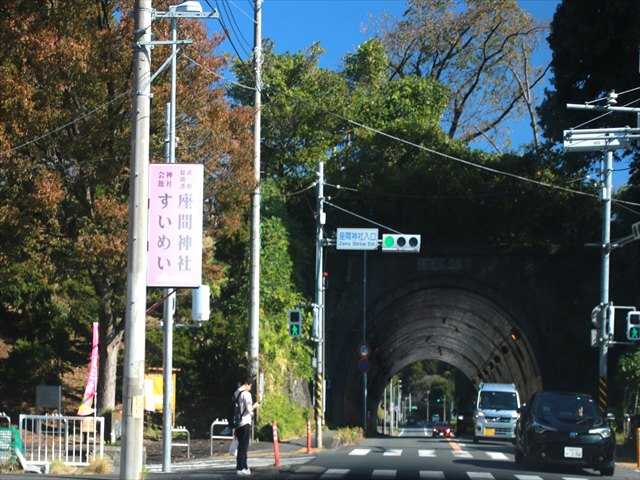

カーナビは座間上宿交差点から県道51号線(町田厚木線)を数百メートル走り、座間神社入口

交差点を左折するが駐車場が見つからず。

県道51号線(町田厚木線)へ戻り左折してトンネルを潜り抜けユーターン。

在日米軍キャンプ座間前へ。

在日米軍キャンプ座間

所在地:神奈川県座間市座間

キャンプ座間は、神奈川県座間市と相模原市南区にまたがるアメリカ陸軍の基地。座間キャン

プとも呼ばれる。在日米陸軍司令部、米陸軍第1軍団司令部などが置かれ、在日米陸軍の中枢

部としての役割を果たしている。管理部隊は在日米陸軍基地管理本部。

座間神社の駐車場がわからず在日米軍キャンプ座間から坂を下り、とりあえず西側にある

JR相模線の ”相武台下駅” 前へ。

所在地:神奈川県相模原市南区新戸

昭和6年(1931)4月29日、厚木ー橋本間の開通時に、相模鉄道の座間新戸駅として開業。

駅前にあった案内板

”相模の大凧まつり”会場に近い駅である。

元々は駅開業当時に建設された木造駅舎が使用されていたが、老朽化に伴って2016年1月から

駅舎建替工事が行われ、2016年7月に新駅舎が完成した。

駅の構造は島式ホーム1面2線を有する地上駅で、ホームと駅舎は跨線橋で結んでいる。

← 入谷 (いりや) 相武台下 下溝 (しもみぞ)

入谷、茅ヶ崎方面。

下溝、橋本方面。

2014年度の1日平均乗車人員は1,241人である。

相模線の駅では入谷駅、下溝駅に次いで3番目に少ない。

車を宗仲寺へ止めることにし、相武台下駅から県道46号線(相模原茅ヶ崎線)へ戻り、ここ相武

台下駅入口交差点を左折。

12:30

宗仲寺山門前の駐車場。

迷った末に宗仲寺の駐車場へ止めてもらうことに。

宗仲寺駐車場の前方は、県道46号線(相模原茅ヶ崎線)の相武台下駅入口交差点。

この辺りのMAP

12:35

座間神社

所在地:神奈川県座間市座間1丁目34

県道46号線(相模原茅ヶ崎線)沿いに建つ、”一の鳥居”。

座間神社は武相総鎮護で、入口には”七五三詣り”の幟が立っていた。

一の鳥居の扁額「座間神社」。

右側の狛犬。

左側の狛犬。

一の鳥居から緩い坂道の参道を進む。参道にはサクラの古木。

参道を進み新しい”二の鳥居”。

左側の建物には「座間神社第二社務所」の看板。

市道に出ると斜面に社号標石「座間神社」。

社号標石の前にはまつり用の配線が残されていた。

先程この市道を走り、この先でユーターンして戻ったが社号標石の存在がわからなかった。

ざましマンホール蓋 (あめ用)

平成元年に導入された、市の花「ヒマワリ」がデザインされたマンホール蓋。昭和44年に市の

花として制定されたヒマワリの枝葉の深緑は、たくましく発展をつづける市を、また大輪の花

は、市民の皆さんが手を結び合い明るく健康なまちづくりを目指す姿を象徴している。

座間神社下に建つ”三の鳥居”。

鳥居の両側に石碑が建っていた。

三の鳥居の扁額「座間神社」。

座間神社本殿への77段の階段。

座間神社では三月二日~四日にひな祭りが盛大に開催された。この石段にひな人形約千体ほど

が飾られ、神社本殿階段、神楽殿・和室などいろいろな場所にも多くのお雛様が飾られた。

石段には緋毛氈が敷かれ、ボランティアスタッフの方や神社関係者の方々が約1時間半ほどかけ

て、最上段のお内裏さまとおひなさまを筆頭に一段一段に人形を飾り付けた(社報より)。

階段を上り正面に本殿。

”相模の飯綱さま”と親しまれている座間神社は、神代の世から祀られていると云われ、欽明天

皇の御代に飯綱権現を祀ったとされています。

階段を見下ろす。

社殿前左に手水舎。

座間神社

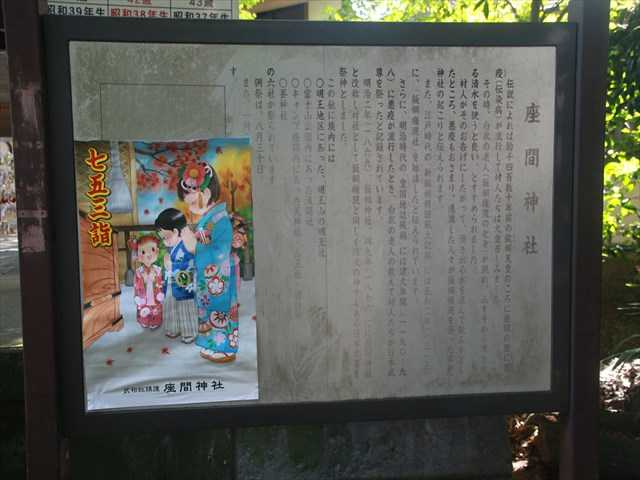

伝説によれば約千四百数十年前の欽明天皇のころに座間の里に悪疫(伝染病)が流行して村人た

ちは大変苦しみました。その時、白衣の老人(飯綱権現の化身)が現れ、山すそから湧き出る清

水を使うと良い、とすすめられました。

村人がそのお告げにしたがって、湧き出る水を汲んで飲み水としたところ、悪疫もおさまり、

感激した人々が飯綱権現を祭ったのが、神社の起こりと伝えられます。

また、江戸時代の「新編相模国風土記稿」には正和二年(1313)に、「飯綱権現社」を勧請した

と伝えられています。

さらに、明治時代の「皇国地誌残稿」には建久年間(1190~98)に悪疫が流行したとき、白衣

の老人の教えで村人たちが日本武尊を祭ったと記録されています。

明治二年(1869)、飯綱神社、同九年(1876)には座間神社と改称し村社として飯綱権現と同じ

く防火の神でもある日本武尊を祭神としました。

この他に境内には、

〇 明王地区にあった、明王山の明王社

〇 富士山公園内にあった浅間社

〇 キャンプ座間内にあった天神社・山王社・道祖神

〇 蚕神社

の六社が祭られています。

例祭は、八月三十日

また、一月・・・・・。

拝殿前

拝殿の扁額「座間神社」。

手水舎、鐘楼。

鬱蒼とした境内の左側には鳥居の先に境内社 (寄宮)。

狭い場所に境内社 (寄宮) が並び、いろいろな神様が祀られている。

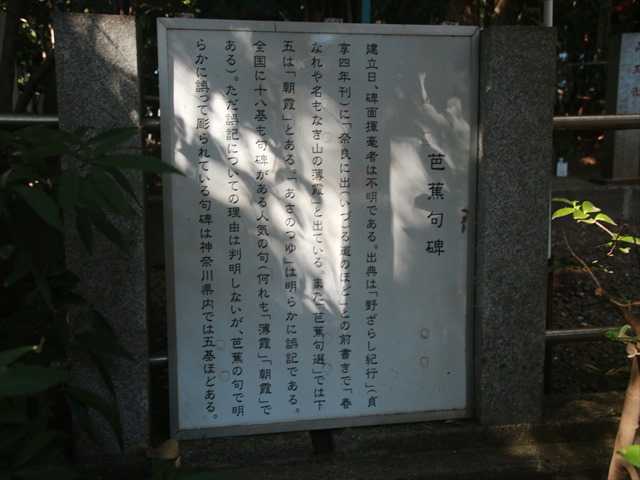

道祖神、左には芭蕉の句碑。

芭蕉句碑「春なれや 名もなき山の あさのつゆ はせを」

左から、山王社 (祭神・大山祗神)、浅間社 (祭神・木花開耶姫尊)、天神社 (祭神・菅原道真)。

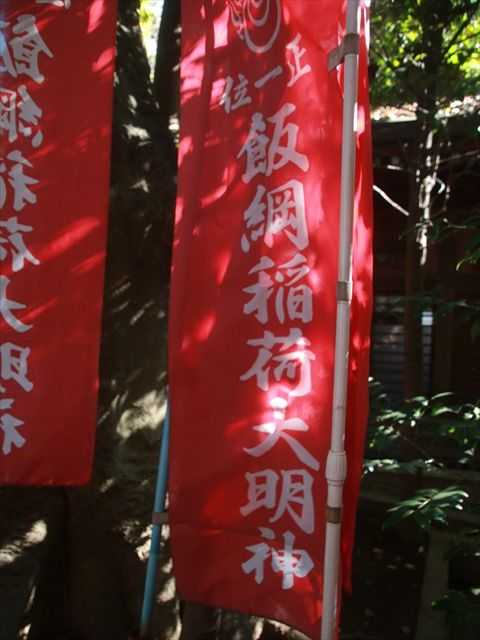

飯綱稲荷社の鳥居。

鳥居手前は、明王社 (祭神・大日霊貴尊)。

飯綱稲荷大明神

「いなり」語源が「稲成」「稲生」から、五穀豊穣・商売繁盛・工場安全・家内安全にご利益が

ある守り神として広く親しまれています。

飯綱稲荷社の幟には 「正一位 飯綱稲荷大明神」 と。

12:50

芭蕉句碑

建立日、碑面揮毫者は不明である。出典は「野ざらし紀行」(貞享四年刊) に「奈良に出(いづ)

る道のほど」との前書きで「春なれや名もなき山の薄霞(がすみ)」と出ている。また「芭蕉句

選」では下五は「朝霞」とある。「あさのつゆ」は明らかに誤記である。全国に十八基も句碑

がある人気の句(何れも「薄霞」「朝霞」である)。ただ誤記についての理由は判明しないが、

芭蕉の句で明らかに誤って彫られている句碑は神奈川県内では五基ほどある。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.