カテゴリ: 政治に関して

北海道新聞より

岸田文雄首相が掲げる「異次元の少子化対策」のたたき台が3月31日に公表される。政府が対策に乗り出してから30年余り。児童手当などの現金給付や幼児教育・保育の拡充などさまざまな政策を幾度も名前を変えて打ち出してきたものの、少子化に歯止めをかけられず、2022年の出生数は初めて80万人を割り込んだ。首相は「この6、7年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだ」と対策への意気込みを強調する。岸田政権は産み育てやすい社会を実現できるのか-。これまでの対策を振り返りながら考える。(東京報道センター 根岸寛子、関口潤)

「30年代に入ると、若年人口は現在の倍の速さで急速に減少する。このまま推移すると、経済社会は縮小し、社会保障制度や地域社会の維持が難しくなる」。首相は3月17日の記者会見でそう述べ、少子化の進行に対する危機感をあらわにした。

首相の決意は、歴代政権の少子化対策の効果が十分に表れていないことの裏返しとも言える。

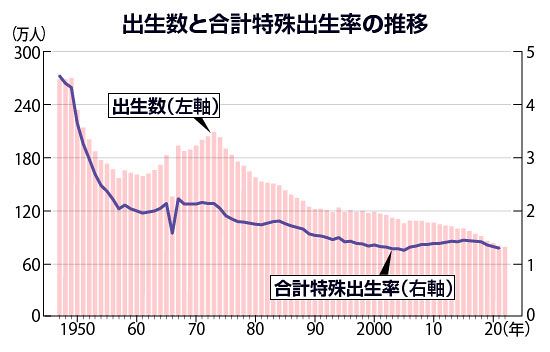

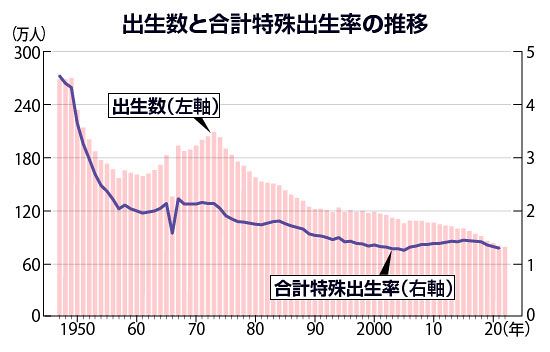

厚生労働省によると、22年の出生数は速報値で1899年(明治32年)の統計開始以来最少の79万9728人。第1次ベビーブーム(1947~49年)には毎年約270万人の赤ちゃんが生まれていたが、73年以降は減少傾向が続く。国立社会保障・人口問題研究所が2017年に公表した将来人口推計で「80万人割れ」となるのは33年だったが、その想定を11年も上回るペースで少子化が進んでいる。

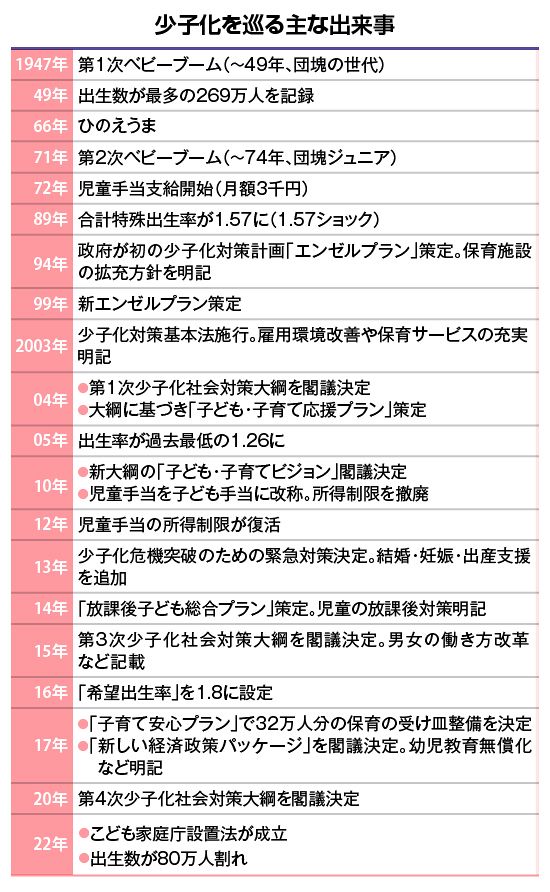

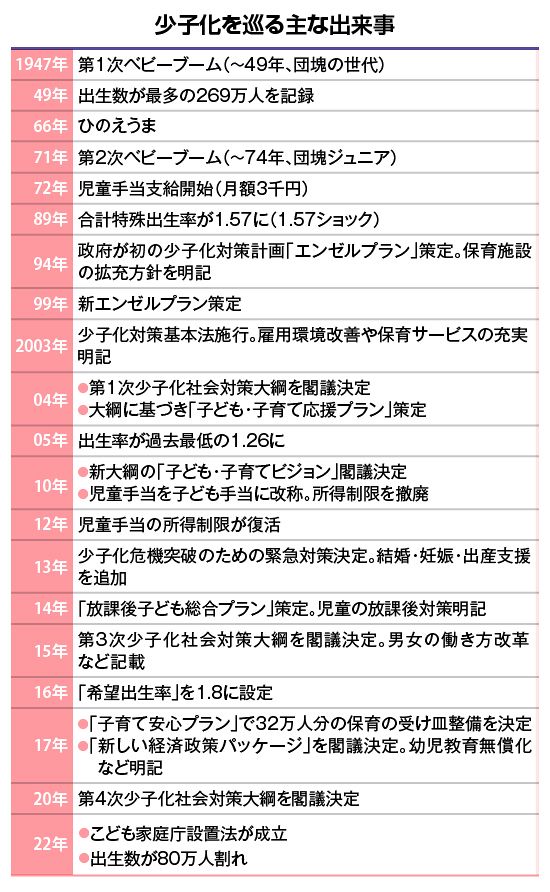

政府が少子化を社会問題として認識するようになったきっかけは、89年の「1・57ショック」だ。1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の平均を示す「合計特殊出生率」が1・57となり、当時としては過去最低だった「ひのえうま」の66年(1・58)を下回った。

92年の国民生活白書には「少子化」という単語が初めて登場。急激な出生率の低下と、それに伴う将来の人口減少の進行により「市場規模の縮小等による経済成長へのデメリットなどさまざまな影響が生ずる」「若年層をはじめとする労働力不足の問題を深刻なものにしていく」との予測が書かれている。

政府はこうした危機感を背景に、本格的な少子化対策に乗り出す。94年に初の総合的な対策となる「エンゼルプラン」を策定し、保育所整備に力を入れる方針を明記した。99年には仕事と育児の両立を支援する5カ年の「新エンゼルプラン」をまとめ、「育児休業制度の充実」「育児休業給付の給付水準の引き上げ」なども盛り込んだ。

しかし、当時の子ども関連予算(家族関係社会支出)の規模は小さく、99年度で約2兆8千億円と一般会計総額の3%程度。一連の対策では少子化の波を止めることができず、05年の合計特殊出生率は過去最低の1・26まで落ち込んだ。ある厚労省幹部はこう振り返る。「一言でいえば、本気度が足りなかった」

09年に政権を取った民主党政権はそれまでの児童手当を増額し、所得制限も撤廃した「子ども手当」を導入。12年末に政権を奪還した自民・公明連立政権は、当時の安倍晋三首相の主導で、多くの計画やスローガンを打ち出した。

安倍首相は記者会見などで「待機児童ゼロを目指す」と強調。13年6月にまとめた「少子化危機突破のための緊急対策」で保育の受け皿拡充を掲げた。同年10月の消費税率引き上げ決定時には「安定した財源を確保し、社会保障を維持強化していく」と増税分を少子化対策に充てる考えを表明。14年には児童クラブの拡充など放課後対策を盛り込んだ「放課後子ども総合プラン」も策定した。

子ども関連予算は、20年度で約10兆8千億円と、安倍政権発足後の13年度の約5兆8千億円からほぼ倍増した。一連の対策もあって待機児童は減少。22年は全国で2944人と、最も多かった17年の約2万6千人から大幅に改善した。しかし、それでも少子化の改善にはつながらず、12年の第2次安倍政権発足時に1・41だった合計特殊出生率は、直近の21年には1・30まで落ち込んだ。

厚労省幹部は「自分が当時その場にいたら同じことをやっていた。(待機児童の解消だけでは)だめだったことなど、20、30年たって見えてきたものがある」と話す。

政府は現在、「希望出生率」を1・8とする目標を掲げている。若者の結婚や出産の望みがかなった場合の推計値だ。

京都大の柴田悠(はるか)准教授(社会学)は2月の政府会議で「即時に必要な政策に対し、25年ごろまでに年間6・1兆円規模を投じれば、希望出生率1・8が実現するのではないか」と指摘した。さらに「経済的支援が非常に重要だ」として、児童手当の一層の増額などが必要との認識も示した。

児童手当は少子化対策と位置付けられた1992年以降、徐々に拡充されてきた。72年の創設当初は第3子以降を対象に毎月3千円を支給。現在は中学生まで毎月1万~1万5千円が所得制限付きで支給されている。

ただ、子ども関連予算(家族関係社会支出)が国内総生産(GDP)に占める割合は、2017年時点で1・79%。経済協力開発機構(OECD)加盟の38カ国の平均(2・34%)を依然下回っている。柴田氏は、児童手当を含む経済的支援の拡充により「政府目標に近い希望出生率が実現される」との見方を示している。

予算規模の拡大の必要性とともに指摘されているのが、対策の「質」の向上だ。中でも待機児童解消のスローガンの下で増えた保育所については、現場から「保育士が足りない」「子どもの安全が守れない」などと改善を求める声が出ている。

保育士の配置基準は「0歳は保育士1人あたり3人、1~2歳は6人、3歳は20人」などと定められ、4~5歳については1人で30人を担当する状態が1948年の基準制定時から一度も変わっていない。保育士1人当たりの負担は他の先進国より大きく、小倉将信少子化担当相は今月1日の参院予算委員会で「保育の質の向上のためにも、配置基準の改善を図っていくことは大変重要と考えている」との考えを示した。

そもそも少子化の要因は多岐にわたる。政府は2020年5月に閣議決定した「第4次少子化社会対策大綱」で「経済的な不安定さ、家事・育児の負担が依然として女性に偏っている状況、子育てや教育にかかる費用負担の重さなど、さまざまな要因が複雑に絡み合っている」との問題意識を明記した。これまでの対策の効果が見えていないことに関し、政府・与党内には「(問題は)政策の優先順位だった」(政府関係者)との反省もあるようだ。

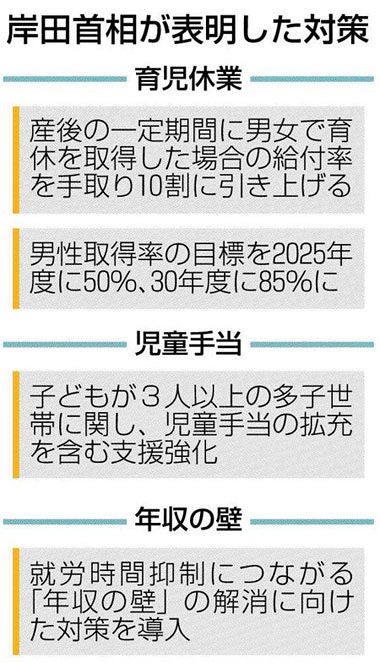

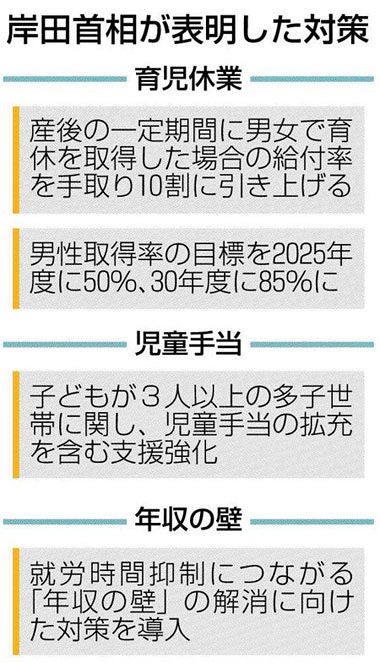

岸田首相は3月17日の会見で「夫婦が協力しながら子を育て、それを職場が応援し、そして地域社会全体で支援する社会を作らなければならない」とした上で、「社会全体の意識、構造を変えていく」と強調した。首相周辺は「国会論戦や報道で(少子化対策の予算拡大や財源など)お金の問題ばかり先行したので、あらためて自分の言葉で理念を語りたかった」と狙いを明かす。

ただ、今年初めに「異次元の少子化対策」と称して「児童手当の拡充」などの現金給付政策や「子育て関連予算の倍増」を前面に打ち出したのは他ならぬ首相自身だ。

2月の衆院予算委員会では、20年度にGDP比2%を達成した家族関係社会支出を「さらに倍増させる」とも明言したが、翌日に松野博一官房長官が「倍増のベースとして言及したわけではない」と否定するなど迷走ぶりが目立っている。

目玉政策の一つとして掲げた児童手当の拡充などの財源に関する議論についても、首相は「まずは政策の中身を具体化する」として4月以降に先送りする方向。国会審議では「社会保険や国と地方の関係など、丁寧に財源を考えていく」として健康保険や厚生年金など社会保険からの支出や地方自治体の負担の検討を示唆するが、明確な答弁は避けている。

政府・与党内には、防衛費増額に向けた増税方針を念頭に「この政治状況で(子ども関連予算のための)増税なんてできない」(政府高官)との声も広がる。首相が問題に正面から向き合う覚悟は一向に見えてこないのが実情で、野党からは「(統一地方選をにらんだ)パフォーマンスに終わってはならない」「本気度が問われる」などの声も上がる。

少子化問題に詳しい有識者を招いて3月22日に開かれた政府会議では、少子化対策への要望が相次いだ。

ジェンダー平等実現を目指す任意団体「GENCOURAGE」の桜井彩乃代表は「その時々の政治状況で一時金の支給と、その金額分だけの財源確保を急ごしらえをするのではなく、『この仕組みならば先々もイメージできる』と思える制度設計をしてほしい」と提言した。少子化問題に詳しい立命館大の筒井淳也教授は「出生率が下がった大きな原因は未婚化・晩婚化にある。従来の少子化対策は子育て支援とイコールという認識が強かったが、男女賃金格差や長時間労働も是正し、将来的な結婚・出産の見通しを立てやすくすべきだ」と語った。

少子化の克服には、あらゆる政策を総動員して対応することが必要なのは間違いない。限られた財源をどう確保し、何を優先していくのか。政府の一層の知恵と工夫が求められる。

--------------------------私の意見--------------------------------

もう少子化の前に婚姻対策の方が先だ。下品に書くが男と女やることやらんと子どもを授かることもできないのだ。まずはどうしたら婚姻率が上がるのかから考えた方がいい、生涯お一人様よりも多産で豊かな老後というキャッチフレーズが必要なのだ。恋愛キシダノミクスでもいいだろう。

私からの婚姻率と特殊出生率を上げるには

1.あらゆる業種でカップル割を導入する。カップルで旅行や買物、飲食した場合の割安制度

2.子どもが生まれることに、父母は勿論、祖父母にも年金が増額される制度を設ける

3.男女育児機会均等法の設定

4.3人以上子どもを設けた、夫婦の所得税・固定資産税・自動車税・住民税を免除とする。

5.国が指定したブライダル産業に助成金を与え、ブライダルコストの自己負担額を軽減する。

6.事実婚を法律婚並に法整備し、事実婚であっても共同親権制度にする。

金を配ることも必要だけど、まず結婚して多産の方が豊かな生活ができるような社会になればいいわけだ、既に人生100年になりつつあるのだから、老後を支えていくには出生率を上げていくしかないと私は思う。出生と年金をリンクさせることが重要と私は主張する。

岸田文雄首相が掲げる「異次元の少子化対策」のたたき台が3月31日に公表される。政府が対策に乗り出してから30年余り。児童手当などの現金給付や幼児教育・保育の拡充などさまざまな政策を幾度も名前を変えて打ち出してきたものの、少子化に歯止めをかけられず、2022年の出生数は初めて80万人を割り込んだ。首相は「この6、7年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだ」と対策への意気込みを強調する。岸田政権は産み育てやすい社会を実現できるのか-。これまでの対策を振り返りながら考える。(東京報道センター 根岸寛子、関口潤)

「30年代に入ると、若年人口は現在の倍の速さで急速に減少する。このまま推移すると、経済社会は縮小し、社会保障制度や地域社会の維持が難しくなる」。首相は3月17日の記者会見でそう述べ、少子化の進行に対する危機感をあらわにした。

首相の決意は、歴代政権の少子化対策の効果が十分に表れていないことの裏返しとも言える。

厚生労働省によると、22年の出生数は速報値で1899年(明治32年)の統計開始以来最少の79万9728人。第1次ベビーブーム(1947~49年)には毎年約270万人の赤ちゃんが生まれていたが、73年以降は減少傾向が続く。国立社会保障・人口問題研究所が2017年に公表した将来人口推計で「80万人割れ」となるのは33年だったが、その想定を11年も上回るペースで少子化が進んでいる。

政府が少子化を社会問題として認識するようになったきっかけは、89年の「1・57ショック」だ。1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の平均を示す「合計特殊出生率」が1・57となり、当時としては過去最低だった「ひのえうま」の66年(1・58)を下回った。

92年の国民生活白書には「少子化」という単語が初めて登場。急激な出生率の低下と、それに伴う将来の人口減少の進行により「市場規模の縮小等による経済成長へのデメリットなどさまざまな影響が生ずる」「若年層をはじめとする労働力不足の問題を深刻なものにしていく」との予測が書かれている。

政府はこうした危機感を背景に、本格的な少子化対策に乗り出す。94年に初の総合的な対策となる「エンゼルプラン」を策定し、保育所整備に力を入れる方針を明記した。99年には仕事と育児の両立を支援する5カ年の「新エンゼルプラン」をまとめ、「育児休業制度の充実」「育児休業給付の給付水準の引き上げ」なども盛り込んだ。

しかし、当時の子ども関連予算(家族関係社会支出)の規模は小さく、99年度で約2兆8千億円と一般会計総額の3%程度。一連の対策では少子化の波を止めることができず、05年の合計特殊出生率は過去最低の1・26まで落ち込んだ。ある厚労省幹部はこう振り返る。「一言でいえば、本気度が足りなかった」

09年に政権を取った民主党政権はそれまでの児童手当を増額し、所得制限も撤廃した「子ども手当」を導入。12年末に政権を奪還した自民・公明連立政権は、当時の安倍晋三首相の主導で、多くの計画やスローガンを打ち出した。

安倍首相は記者会見などで「待機児童ゼロを目指す」と強調。13年6月にまとめた「少子化危機突破のための緊急対策」で保育の受け皿拡充を掲げた。同年10月の消費税率引き上げ決定時には「安定した財源を確保し、社会保障を維持強化していく」と増税分を少子化対策に充てる考えを表明。14年には児童クラブの拡充など放課後対策を盛り込んだ「放課後子ども総合プラン」も策定した。

子ども関連予算は、20年度で約10兆8千億円と、安倍政権発足後の13年度の約5兆8千億円からほぼ倍増した。一連の対策もあって待機児童は減少。22年は全国で2944人と、最も多かった17年の約2万6千人から大幅に改善した。しかし、それでも少子化の改善にはつながらず、12年の第2次安倍政権発足時に1・41だった合計特殊出生率は、直近の21年には1・30まで落ち込んだ。

厚労省幹部は「自分が当時その場にいたら同じことをやっていた。(待機児童の解消だけでは)だめだったことなど、20、30年たって見えてきたものがある」と話す。

政府は現在、「希望出生率」を1・8とする目標を掲げている。若者の結婚や出産の望みがかなった場合の推計値だ。

京都大の柴田悠(はるか)准教授(社会学)は2月の政府会議で「即時に必要な政策に対し、25年ごろまでに年間6・1兆円規模を投じれば、希望出生率1・8が実現するのではないか」と指摘した。さらに「経済的支援が非常に重要だ」として、児童手当の一層の増額などが必要との認識も示した。

児童手当は少子化対策と位置付けられた1992年以降、徐々に拡充されてきた。72年の創設当初は第3子以降を対象に毎月3千円を支給。現在は中学生まで毎月1万~1万5千円が所得制限付きで支給されている。

ただ、子ども関連予算(家族関係社会支出)が国内総生産(GDP)に占める割合は、2017年時点で1・79%。経済協力開発機構(OECD)加盟の38カ国の平均(2・34%)を依然下回っている。柴田氏は、児童手当を含む経済的支援の拡充により「政府目標に近い希望出生率が実現される」との見方を示している。

予算規模の拡大の必要性とともに指摘されているのが、対策の「質」の向上だ。中でも待機児童解消のスローガンの下で増えた保育所については、現場から「保育士が足りない」「子どもの安全が守れない」などと改善を求める声が出ている。

保育士の配置基準は「0歳は保育士1人あたり3人、1~2歳は6人、3歳は20人」などと定められ、4~5歳については1人で30人を担当する状態が1948年の基準制定時から一度も変わっていない。保育士1人当たりの負担は他の先進国より大きく、小倉将信少子化担当相は今月1日の参院予算委員会で「保育の質の向上のためにも、配置基準の改善を図っていくことは大変重要と考えている」との考えを示した。

そもそも少子化の要因は多岐にわたる。政府は2020年5月に閣議決定した「第4次少子化社会対策大綱」で「経済的な不安定さ、家事・育児の負担が依然として女性に偏っている状況、子育てや教育にかかる費用負担の重さなど、さまざまな要因が複雑に絡み合っている」との問題意識を明記した。これまでの対策の効果が見えていないことに関し、政府・与党内には「(問題は)政策の優先順位だった」(政府関係者)との反省もあるようだ。

岸田首相は3月17日の会見で「夫婦が協力しながら子を育て、それを職場が応援し、そして地域社会全体で支援する社会を作らなければならない」とした上で、「社会全体の意識、構造を変えていく」と強調した。首相周辺は「国会論戦や報道で(少子化対策の予算拡大や財源など)お金の問題ばかり先行したので、あらためて自分の言葉で理念を語りたかった」と狙いを明かす。

ただ、今年初めに「異次元の少子化対策」と称して「児童手当の拡充」などの現金給付政策や「子育て関連予算の倍増」を前面に打ち出したのは他ならぬ首相自身だ。

2月の衆院予算委員会では、20年度にGDP比2%を達成した家族関係社会支出を「さらに倍増させる」とも明言したが、翌日に松野博一官房長官が「倍増のベースとして言及したわけではない」と否定するなど迷走ぶりが目立っている。

目玉政策の一つとして掲げた児童手当の拡充などの財源に関する議論についても、首相は「まずは政策の中身を具体化する」として4月以降に先送りする方向。国会審議では「社会保険や国と地方の関係など、丁寧に財源を考えていく」として健康保険や厚生年金など社会保険からの支出や地方自治体の負担の検討を示唆するが、明確な答弁は避けている。

政府・与党内には、防衛費増額に向けた増税方針を念頭に「この政治状況で(子ども関連予算のための)増税なんてできない」(政府高官)との声も広がる。首相が問題に正面から向き合う覚悟は一向に見えてこないのが実情で、野党からは「(統一地方選をにらんだ)パフォーマンスに終わってはならない」「本気度が問われる」などの声も上がる。

少子化問題に詳しい有識者を招いて3月22日に開かれた政府会議では、少子化対策への要望が相次いだ。

ジェンダー平等実現を目指す任意団体「GENCOURAGE」の桜井彩乃代表は「その時々の政治状況で一時金の支給と、その金額分だけの財源確保を急ごしらえをするのではなく、『この仕組みならば先々もイメージできる』と思える制度設計をしてほしい」と提言した。少子化問題に詳しい立命館大の筒井淳也教授は「出生率が下がった大きな原因は未婚化・晩婚化にある。従来の少子化対策は子育て支援とイコールという認識が強かったが、男女賃金格差や長時間労働も是正し、将来的な結婚・出産の見通しを立てやすくすべきだ」と語った。

少子化の克服には、あらゆる政策を総動員して対応することが必要なのは間違いない。限られた財源をどう確保し、何を優先していくのか。政府の一層の知恵と工夫が求められる。

--------------------------私の意見--------------------------------

もう少子化の前に婚姻対策の方が先だ。下品に書くが男と女やることやらんと子どもを授かることもできないのだ。まずはどうしたら婚姻率が上がるのかから考えた方がいい、生涯お一人様よりも多産で豊かな老後というキャッチフレーズが必要なのだ。恋愛キシダノミクスでもいいだろう。

私からの婚姻率と特殊出生率を上げるには

1.あらゆる業種でカップル割を導入する。カップルで旅行や買物、飲食した場合の割安制度

2.子どもが生まれることに、父母は勿論、祖父母にも年金が増額される制度を設ける

3.男女育児機会均等法の設定

4.3人以上子どもを設けた、夫婦の所得税・固定資産税・自動車税・住民税を免除とする。

5.国が指定したブライダル産業に助成金を与え、ブライダルコストの自己負担額を軽減する。

6.事実婚を法律婚並に法整備し、事実婚であっても共同親権制度にする。

金を配ることも必要だけど、まず結婚して多産の方が豊かな生活ができるような社会になればいいわけだ、既に人生100年になりつつあるのだから、老後を支えていくには出生率を上げていくしかないと私は思う。出生と年金をリンクさせることが重要と私は主張する。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[政治に関して] カテゴリの最新記事

-

復刻記事2021年9月20日立憲民主党のために… 2024.05.26

-

3補選結果だけでは政局は図れない 2024.05.07 コメント(2)

-

自民党への再生提言 2024.05.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

102回 朱葉会展

New!

lavien10さん

唐辛子 New!

はんらさん

New!

はんらさん

永遠の時効 New!

maki5417さん

New!

maki5417さん

今日の散歩 New! やすじ2004さん

亡くなった人数を考… New!

inti-solさん

New!

inti-solさん

5月最終日、ボラン… New! さえママ1107さん

6月オスロ・フィヨル… New!

カーク船長4761さん

New!

カーク船長4761さん

女子バレー 中国戦… New! alex99さん

外部の圧力で「記者… New!

佐原さん

New!

佐原さん

◆6月は美瑛町・上富… New! machiraku_hokkaidoさん

唐辛子

New!

はんらさん

New!

はんらさん永遠の時効

New!

maki5417さん

New!

maki5417さん今日の散歩 New! やすじ2004さん

亡くなった人数を考…

New!

inti-solさん

New!

inti-solさん5月最終日、ボラン… New! さえママ1107さん

6月オスロ・フィヨル…

New!

カーク船長4761さん

New!

カーク船長4761さん女子バレー 中国戦… New! alex99さん

外部の圧力で「記者…

New!

佐原さん

New!

佐原さん◆6月は美瑛町・上富… New! machiraku_hokkaidoさん

コメント新着

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1312)回想録

(36)旅立った孫への手紙

(57)私が参考にしている、サイト及び掲載文

(34)写真館

(5)私の恋愛遍歴

(9)YouTubeより

(105)日ハムとコンサその他スポーツに関して

(29)テレビドラマについて

(33)経済に関して

(218)政治に関して

(124)国際情勢について

(127)北海道(釧路)の紹介

(69)民法・憲法改正に関して

(70)岡田奈々ちゃん

(24)世相について

(78)グルメ

(17)雇用について

(73)交際・結婚について

(92)歴史について

(31)税金に関して

(10)環境について

(39)ばんえい競馬に関して

(11)交通事故に関して

(2)© Rakuten Group, Inc.