2022年01月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その134)

1979年にマラルメの「骰子一擲」に出会ってから、実に33年も経て、ようやくその意味を真に理解する端緒をつかんだわけです。マラルメ自身がどこまで易や宇宙の法則を理解していたかはわかりませんが、少なくとも骰子(サイコロ)の一振りが、宇宙の謎を解く重要なカギを握っていることに彼は直感的に気づいていたのだと思います。 一方、私に3と7の映像を見せて、易と宇宙の秘密を教えてくれたのが、どのような存在だったのかはわかりません。宇宙人だったのか、歴史担当の霊団だったのか。いずれにしても、私はこの経験によって、宇宙には数字やシンボルの組み合わせから意味を読み取る「宇宙共通言語」とも呼べる易占い・易経があることを知るわけです。 でもどうして、そのような宇宙共通言語が存在するのでしょうか。 その答えはおそらく、数字や形、色など単純なシンボルであればあるほど、先入観が入りづらくなるからです。64通りの卦の組み合わせによって、より純粋に思考を伝えることができるわけですね。「神」あるいは「宇宙の意志」は、そのようなシステムを「偶然」の中に隠したことになります。「偶然は神」とはよく言ったものです。 ここに至ってようやく、マラルメの「骰子一擲」の最後の言葉を味わうことができます。「あらゆる思考は骰子一擲を生み出す」のです。思考はシンボルに変換されより純粋な形で伝えることができる、と読むこともできます。複雑な情報も思考も、数字などシンボルに変換され、よりストレートに相手に思いを伝えることができるわけです。偏った感情や思考などの不純物が入り込みづらい共通言語が、宇宙との交信には必要なのです。 言い換えると、偶然であればあるほど、先入観が入らないわけです。先入観や感情が入り込む暇も隙間もなくなるからです。先入観が入り込むと元の情報がどんなに捻じ曲がってしまうかは、伝言ゲームをやってみればわかりますね。思い込みや思考の偏りは、とてつもない勘違いや誤解を生みます。啓示を受けた人間が、感情のままに自分勝手に解釈すれば、道を踏み外すことになります。 つまり心を整えて、骰子を一振りするだけで、啓示の純粋な意味がわかることになります。そうすれば、啓示を自分の欲望や願望で勝手に解釈して捻じ曲げることが少なくなります。易経や骰子の一振りのような偶然は、偶然であればあるほど、そうした余計な感情を入り込ませる隙をほとんど与えません。 こうして1979年に出会った「骰子一擲」の謎は、世紀が変わって2012年にようやく解けました。オカルトを体験して理解したたからこそ、初めてわかるものなのです。 同時に易やオカルトをわからせるためのカリキュラムがあったことが、今から思うとわかります。今まで話したエピソード以外にも多くの気づきの「教育課程」がありました。その都度、誰かが懇切丁寧に教えてくれました。自分では全く気付かずに、易を理解するための教育コースに参加していたことになります。そのカリキュラムの初級コースを修了した証が、秋山氏が私の目の前で撮影したUFO写真であり、自動書記であり、易占いであったと思っています。 (続く)

2022.01.30

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その133)

秋山氏が無作為すなわち「偶然」に選び出した牌は、最終的には二つずつの計4枚。最初の2枚は8ピンと7ピンで足して15、次の2枚は4ピンと5ピンで、足して9でした。八卦に合わせるため、それぞれの和を8で割って、その余りである「7」と「1」を導き出します。易では7は山で、1は天なのですが、これを易占いに使うときは、八卦は下から上に積み上げてゆくので順番が逆になり「天」「山」の順番になります。ですから、出てきた卦は「天山遯(てんざんとん)」でした。 この卦は、「撤退することで吉」という意味で、壊滅的な打撃を避けるためにも勇気をもって整然と撤退せよ、という戒めが込められています。麻雀牌を2枚ではなく、4枚使ったのは、そのほうがより先入観を排除して偶然性が増すからだといいます。簡略形では2枚の牌を無作為に選び、占うこともできます。 秋山氏は最初の卦の意味を確認するために、さらに4枚の牌を選び、同様に「火天大有」の卦を得ました。この卦は太陽があまねく四方を照らしている様を表わし、「すでに大いに所有している、すべての存在から祝福されている」という意味があります。ところが同時に、大いに所有していることを認めずに、また我利我欲によって他人を押しのけたりしたら、その吉運は凶運に転じてしまうこともあるという戒めもあるそうです。 この易占いにより、自動書記に現れた「危険」「鎮まれ」の意味が察知できるわけです。 その時の写真を拙著から掲載します。さて、偶然に現れた数字が卦を出すための材料になることを知った私は早速、下田富士に向かう電車の中で見た3と7を使って卦を出してみました。八卦は下から登場しますから、下が3の火、上が7の山となり、「山火賁(さんかひ)」を得られます。 これは山々が夕日などによって美しく染まる光景を表わします。「あなたが夢を持っているなら、その夢を細部にわたって細密に飾りなさい。そうすればするほど夢は叶う」というような意味であり、同時に「外見的な美しさは一時的なモノにすぎず、永続的ではない、見栄を捨てて内面の充実を図りなさい」という戒めも込められています。 おそらくそういう戒めの意味もあったのだと思われます。しかし、下田富士との関係でこの卦を考えると、別の示唆もあったはずです。それは瞬時にわかります。それが夕日や朝日によって美しく染まる下田富士や武山、利島、鵜渡根島の光景です。これらの山々およびピラミッド型の島々は、夏至の日の入りと冬至の日の出になると、一直線上に赤く染まります。つまり夏至の日の入りラインと冬至の日の出ラインが示唆されていたことになるんですね。 そして、ほどなく(おそらく3ピンと7ピンの映像を見た2~3週間後の2010年9月下旬~10月上旬)、「山岡正●」の霊感(啓示)を受けるわけです。易と霊感がセットであることは宇宙の摂理であるように思われます。で、下田富士と利島を結ぶラインは山岡町の巨石群の夏至の日の入りラインと冬至の日の入りライン、下田富士と鵜渡根島を結ぶラインは笠置山の山頂とピラミッド石を結ぶ夏至の日の入りラインと冬至の日の入りラインと、それぞれ完全に一致します。「山岡正●」が山岡の巨石群から子午線を引けという啓示だったわけですから、下田富士と山岡の巨石群が密接に関連していることは火を見るよりも明らかです。 ここまで経験しておいて、まだ易占を否定することはできませんね。私の易に対する先入観は、こうして払拭されました。今では易占の大ファンです(笑)。 山火賁はまた、山を火で飾れとも読めます。山は積み上げられた歴史・伝統を象徴し、火は表に出す、すなわち文字や絵、仕草などで美しく表現することを意味します。併せると、歴史の本を書けとなりますね。実際、2010年に「山火賁」や「山岡」「正中」の啓示を受けてからというもの、『誰も知らない世界の御親国』から始まって『正統竹内文書の日本史「超」アンダーグラウンド』のシリーズ4巻、『竹内文書の謎を解く②』『竹内文書と平安京の謎』『卑弥呼は二人いた』など怒涛のごとく歴史本を書いています。 私が見た3ピンと7ピンの映像は、そのような人生を歩めという方向を明確に示していたように思われます。 (続く)

2022.01.29

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その132)

23日午前4時すぎ。私はそのとき、竹内睦泰氏と古代史のことで非常に面白い会話をしていました。だけど話に夢中でメモを取っていなかったので、「しまったメモを取っておけばよかったな」とちょっと残念に思っているときでした。傍らにいた秋山氏が突然、「来た、来た! UFOが来ている!」と大きな声で告げたんですね。なんでもUFO(宇宙機)が近くに来るとUFO独特の「圧」を感じるそうです。 秋山氏が雨の中、食堂から外に出たので、家人と私が後に続きました。竹内氏はそれほどUFOには興味がないらしく、保養所の中に残っていました。外は真っ暗なうえ、依然としてザーザー降りです。この条件でUFO観測は誰もが不可能だと思うでしょう。ところが、秋山氏には間違いなく近くに来ていることがわかるといいます。そこで私が、秋山氏がUFOの存在を感じる方角に向かって写真を撮ります。 最初の2枚には雨粒と屋根のひさしが写っているだけで、ほとんど暗闇でした。そのとき秋山氏が「私に貸してください」と言ったので、私のコンパクトデジカメを渡して、使い方を簡単に説明します。カメラを受け取った秋山氏は、UFOの気配を感じながら、その方角に向けてシャッターを切ります。最初の写真は私が撮ったときと同じように雨粒と暗闇が写っているだけです。しかし、続けてシャッターを押した一枚を見た秋山氏が「何か写っている」と私に告げます。そのとき見たのがこちらですね。 確かに不思議な光跡のようなものが写っています。秋山氏は「UFOのエッジが写ったのだ」と説明します。秋山氏の次の一枚には、再び雨粒と暗闇だけが写ります。圧巻は次の一枚でした。秋山氏が「撮った! 撮った!」を私たちに向かって叫びます。カメラの画像をのぞき込むと、そこには光跡ではなく、明らかに物体だとわかる赤い球形の「UFO」が写り込んでいました。もう何度も紹介していますが、そのときの写真がこちらです。 トリミングは一切しておらず、カメラの写ったままの構図です。うっすらと写っている後ろの木々までの距離はおよそ10メートルくらいですから、その中間の5メートル先に物体が出現、それを秋山氏が激撮したことになります。私たちには肉眼では見えませんでしたが、その直後に私が撮った写真には雨粒とは全く違う「オーブ(霊界因子)」のような光の玉が写っておりました。それがこちら。 これは小さかったのでトリミングしています。明らかに雨粒とは異なる構造を持っていることがわかります。 さて、このUFO写真の撮影成功と、易がどのように関係するかと言うと、この後、室内に戻った秋山氏が取った行動と関係があります。椅子に座った秋山氏の手が小刻みに震えだして、自動書記の衝動が始まったんですね。私が紙とペンを渡すと、秋山氏はものすごい勢いでペンを動かし始めました。それがこちらですね。 アルファベッドのKのような文字やカタツムリのような文字が書かれています。秋山氏に聞くと、前者は「限界を超えている」とか「危険」という意味で、後者は「鎮まれ」という意味だといいます。 そして、秋山氏の次の行動が決定的な意味を持っていました。保養所にある麻雀卓の前に座ると、麻雀パイをかき混ぜて裏返しにしたうえで、「マージャン牌占い」を始めたんですね。裏返った牌を二枚選んで、表に返しました。仰天したのは私です。その理由はもうお分かりですね。2年前に私が電車の中で見た映像と共鳴するわけです。それはまさしく時空を超えたデジャヴュの光景。「骰子一擲」の衝撃でした。 (続く)

2022.01.28

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その131)

既に述べたように私は、2012年まで易占を含むすべての占いに懐疑的でした。懐疑的というより、まったく信じておりませんでした。 しかし、その考えを覆さなければならなくなるようなことが起きたんですね。しかも、発生した当時は、それが起きたことすら気づきませんでした。 この体験は、『正統竹内文書の日本史「超」アンダーグラウンド③』にも書きましたが、2010年9月14日起こりました。下田富士の取材するために伊豆・下田に出かける朝、起き際に山の映像と37という数字が入ってきます。下田富士に関係があるのでしょうが、何のことかさっぱりわかりません。 すると今度は、下田に向かう電車の中で座席に座ってくつろいでいるときに、眠かったので目をつぶるのとほぼ同時に、唐突に裏返しの麻雀牌が二枚出現し、それが一枚ずつ自動的にめくられて最初に3ピンが、次に7ピンが現れるという映像を見ます。今までそのような映像を見たことがなかったので、いよいよ困惑します。 結局その日、下田富士の山頂から、目の前にそびえる寝姿山の頭の部分に相当する武山の両サイドの海上はるか遠くに、左に富士山と見紛うばかりの美しい利島と、右に小さい三角形の鵜渡根島を見つけます。こちらの写真ですね。 上の写真が下田富士です。そしてこちらが・・・下田富士の山頂から見た寝姿山の武山と、その両サイドの海上に見える利島(左)と鵜渡根島(右)です。で、何日か後に、それらが冬至の日の出ライン上、つまり夏至の日の入りライン上に並んでいることを確認します。つまり、冬至の朝、下田富士から武山の方角から日が昇るのが観測でき、夏至の夕方なら武山から下田富士の向こうに日が沈むのを観測することができるわけですね。下田富士が人工的に造られた山(あるいはピラミッド型に加工された山)であるかどうかは別にして、少なくとも古代から冬至と夏至の天体観測所であったことは間違いないように思われました。ただし、3と7の意味は分からず仕舞いに終わりました。 それからちょうど2年後の2012年9月、秋山氏と山梨県・河口湖そばの保養所で22日夜から23日朝にかけてUFO観測会を開くことになります。ところが夕方から雨が降り出し、土砂降り状態となり、観測会は事実上「お流れ」になってしまいます。 UFO観測会は失敗だった――誰もがそう思ったはずです。ところが、異変が起こったのは、大半の参加者が部屋に入って寝てしまった23日午前4時すぎのことでした。 (続く)

2022.01.27

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その130)

「自分の願望や欲が作り出す映像と、啓示的に飛び込んでくる映像を明確に区別するのが大事」と言われても、簡単にできるわけではありませんね。私も試行錯誤して、現在も続けているところです。 それでも、ある程度のコツならわかります。何といってもまず、その啓示を受けた時の自分の心の状態をよく精査することです。何か自分の欲や願望が混ざっていないか、何かに先入観を持っていないか、自分が何をするかという確固たるテーマを持っているか、をチェックすることです。先入観や欲望、願望を排除した心の状態で、明確な目的をもちつつ、(無に近い状態で)あるがままのすべてを受け入れることができたら、それは何らかの啓示である可能性が高いと思っています。 人間は感情の動物ですから、どうしても感情の分厚いフィルターが掛かってしまって、正確な啓示(あるいは霊感)を受けることができないんですね。そこが難しいところです。 たとえば私は、2006年12月に退行催眠にかけてもらって前世の映像を見ています。これも『異次元ワールドとの遭遇』に書かれていますので詳しくは書きませんが、その時の私の心の状態は、少なくとも「東経137度11分に存在する羽根ラインの謎を解くために、同ラインに関わる私の前世を見る」という明確な目的を持っていました。「ただ前世を見たい」では、興味本位的な映像しか見られないところが、オカルトの奥床しくて面白いところです。その人の心の状態がどうしても反映されてしまうのです。 退行催眠の前半部分では、やはり私の願望交じりの意識が影響して、私が想像できそうな映像ばかりが現れました。しかし、そのうち意識が疲れて、ボーっとし始めると、私がそれまでまったく想像もしていなかった映像が次々と現れるようになりました。 しかしながら、それでもその映像が私の願望などが作り出したものなのか、本当の前世の映像だったかは確信が持てません。それで2007年2月26日に秋山氏に前世リーディングをしてもらったわけです。先入観を排除するために、秋山氏には私が退行催眠で見た映像のことは一切知らせませんでした。その結果は、驚くべきことに、細部に至るまで秋山氏の前世リーディングと私の退行催眠でみた映像が一致、ほぼ同じ前世の物語が浮き彫りになったわけです。 この前世リーディング計画は一定の成功を収めました。これを契機にして私は、これまで偶然見た映像、もしくは願望が作り出した映像だとして切り捨てていた映像を大事にしようと思い始めました。そのように決心して、最初に啓示的に見た映像が、秋山氏に前世リーディングをしてもらってからちょうど1年経った2008年の2月12日だったわけです。12日と26日では日付が違うではないかと思われるかもしれませんが、ぴったり2週間離れているところも、その理由はわかりませんが、おそらくミソなのです。 さらに2008年8月31日から12月31日までにかけて毎日行ったテレパシー送受信実験によって、自分の前世がかなりわかるようになりました。それでわかったことは、拒みさえしなければ映像は比較的簡単に見ることができるということです。それは誰もができることです。鏡を曇らせるフィルターを少しずつ取り払っていけばいいのです。 しかしまだ、これだけでは審神者はうまく行かないんですね。それにはやはり、「骰子一擲」、つまり易という占いが必要なのです。次回は、「偶然」に意味を与える易経についての体験を語りましょう。 (続く)

2022.01.26

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その129)

未明の暗がりの中で目が覚めてしまい、断続的な薄い意識の中でまどろんでいるときでした。目をつぶっている私の目の前に突如、漆が塗られたような黒い箱が出現しました。心眼でよく見ると、箱には金色の見たことがない、梵字のような字がたくさん刻まれています。何て書いてあるのだろうと、さらに研ぎ澄まして見ようとした瞬間、その金色の文字すべてが箱から剥がれて、飛び出しました。金色の文字だけがまるで生き物のように空中に漂い始めたんですね。そして、次の瞬間、一斉にパッと中空で消えてしまいました。その消失に驚いて、完全に覚醒しました。まだ眠気は残っていたのですが、必死に今見た映像のことをノートに書き留めます。それが次のメモです。 2/12 (‘08年) 未明 AM3:30ごろ? 不思議な文字が書かれた箱の一部を見る。鮮明な文字(金色?) 金色の後に「?」があるのは、映像がセピア色だったので、質感として金色だったからだと思います。箱も質感としては黒塗りの漆でした。 何日か後に、秋山氏にこの映像について聞いてみました。彼は古代ユダヤの失われたアークと関係があるかもしれないという答えでした。そうかもしれませんが、私は私なりに意味がわかっていました。表を飾っていた金の文字が消えたということは、間違いなく表層的なことは終わって、深層的なものが出てくることを意味しています。つまり何らかの封印が解かれたことを示しているんですね。封印されていた潜在的なもの、あるいは神秘的なものが外に出てくるわけです。 実際にこの映像を契機にして、私は怒涛のように押し寄せる超常的な事象や環境に次第に引き込まれてゆきます。「白山菊理姫から位山へ飛べ」という啓示を受けた京都のスピリチュアル・ワーカーひめのゆめさんから連絡を受けて、喜楽天道さんを含めた三人(奇しくも皆同じ年生まれ)で、東京で初会合を持ったのは、翌月の3月19日のことです。詳しくは『異次元ワールドとの遭遇』に書きましたが、同年5月24日には三人で位山に登り、麓では位山の守り人の方の御筆先で、「5000年前に位山の神事に関係していたこと」が明かされます。翌25日には富山県平村にある天柱石に光を降ろす「ご神事」に参加。その「ご褒美」に位山から「七宝の宝」をもらったことが、ひめのさんを介して告げられます。 その年の8月31日からは北海道と東京間のテレパシー送受信実験を開始。12月31日までの4か月間、雨の日も雪の日も毎日実験を続けました。最初は他愛もない印象しか受け取りませんでしたが、次第に映像は具体的、詳細になって行きます。意味のある鮮明な映像が次々に浮かぶようになったのもこのころです。 それ以前にも、このような映像が浮かぶ不思議な現象は経験していました。たとえば、1986年ごろの取材で、あるUFOコンタクティーの家にお邪魔したとき、これからテレパシーの受信実験をしようという話になり、五人くらいでテーブルを囲み、目をつぶった瞬間のことでした。誰だか知らない人の頭の上に、ひし形状にクルクルと高速回転する水晶のような質感の物体が映像で見えたことがあります。 「なんだこれは」と思っているときに、主催者が「では実験を始めましょう」と言ったので我に返ってしまい、その映像が消えてしまったことを覚えています。実験が始まる前に、既に自分で実験を始めてしまっていたわけですね。ところが、実験が始まると、今度は何か見ようと意識してしまって、自分の脳が作り出した映像しか見ることができなくなります。このとき初めて、意識して見る映像と、意識しないで飛び込んでくる映像があることを理解します。この後者の映像こそ、オカルトの真骨頂ともいえる「啓示」に近い現象です。2008年2月の映像は、まさにこの後者の映像でした。 大事なのは、自分の願望や欲が作り出す映像と、啓示的に飛び込んでくる映像を明確に区別することです。簡単に言うと、意識していないときに偶然出現する、予想もしなかったような映像が後者です。啓示的に見える映像が朝方多いのも、おそらく朝のほうがボーっとしているので余計な雑念がないからだと思われます。思考や感情など意識のフィルターが掛からない分だけ、より純粋に「啓示」を受けやすくなるわけです。 (続く)

2022.01.25

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その128)

アポリネールが提唱したシュールレアリスムから始まって、彼がピカソらと共に推進した、すべての事象を幾何学的なシンボルで表すキュービスムに話が進み、そこから8つのシンボルで宇宙を表わす易経へと話が飛んで、易と同じことを文学の世界で追い求めたのは誰であったかを考えたときに、マラルメの「骰子一擲」に行き着いたわけですね。 では、このマラルメの「骰子一擲」を最初に私に紹介したのは誰かと言うと、1979年にICUで「近代フランス文学」を教えていたフランス人のクリスティーヌ・小玉講師でした。小玉先生はパリ第七大学で英語・英文学(学士号)、日本語・日本文学(学士号、修士号)、フランス語教育学(フランス語教授資格)を学び、博士課程では日本文学を専攻して梶井基次郎の論文で博士号を取った新進気鋭の研究・教育者でした。1974年ころから、主に日本に住むようになり、東京学芸大学のフランス語講師を経て79年4月にICUのフランス文学講師に就任しました。博士号を取ったのは79年6月ですから、大学院生をやりながら大学講師として教鞭をとっていたわけですね。 彼女は私たちのためにフランス語で授業(人数は4人くらいでしたから事実上のセミナー)をしたことから、私の当時のフランス語学力では、ただでさえわからない授業がさらに難しくなり、お手上げ状態だったことを覚えています。本当に、当時は出来の悪い学生であったと思います。それでも無欠席で、すべての授業に出ています。 私の卒論を見てくれたのも小玉先生で、後にハーバード大学の大学院に入学願書に添付するアカデミック分野の推薦状も先生に書いてもらいました(もちろん自分で英文の推薦文を書いて、それを一応チェックしてもらってサインしてもらうんですけどね)。 もし今みたいにオカルトを多く体験し、オカルトのことを深くわかっていたら、きっと面白い議論を小玉先生とすることができたでしょうね。ちょっと残念な学生時代の思い出です。 秋山氏を長年取材してきたお陰で、今でこそオカルトや易経について詳しくなりましたが、イギリスにいる当時はもちろん、実は2012年まで私は八卦を含め占いの類はまったく信じていませんでした。そもそも偶然に決断を委ねてどうするのだという気持ちが非常に強かったは事実です。当然のことながら、1981年当時はマラルメの「骰子一擲」など言葉遊び程度にしか考えていませんでした。 そのような考えでしたから、1979年にICUの近代フランス文学の授業でマラルメの「骰子一擲」を取り上げても、チンプンカンプンでまったく議論について行けなかったわけです。 実はオカルト的な現象を経験して思索することが、一番文学の理解を深めます。文学からオカルトを切り離したら、意味の薄い、無味乾燥とした文字が並ぶだけです。というのも、名立たる名作、大作、秀作のすべてがオカルト的な経験に根差していることがわかるからです。マラルメでさえ1864年に、後に「トゥルノンの夜」と呼ばれる啓示を体験したとされています。 月日は流れて、「偶然」にふと浮かぶ映像が私の人生を動かすようになります。それを決定的にしたのは、私のメモによると、2008年2月12日の未明(午前3時半ごろ)のことでした。 (続く)

2022.01.24

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その127)

このようにマラルメの『UN COUP DE DÉS JAMAIS N'ABOLIRA LE HASARD』は、奇しくもインスピレーションや啓示が発生するパターンを忠実に再現した構成の詩となっているわけです。問題はなぜこのようなパターンになるのかということですが、いくつかの答えがあります。 一番簡単な説明は、人間の意識がそのような思考パターンを持っているからだとする考え。そうかもしれません。人間は絶えず連想をする生物です。言葉や事象がもつ同じようなイメージのモノをすぐに連想します。洒落などの言葉遊びや語呂合わせがいい例ですね。「カエルがなくから帰ろう」とか。「櫛(苦死)を落としたから、病気が治る」とか。「受験生のために『滑る』とか『落ちる』とかを言わないようにしよう」とか。音や意味と同じようなモノを連想したり探したりします。私たちが見る夢がまさにそれを如実に示しています。夢の中の物語は、まさにイメージからイメージへの連想ゲームで、筋書や理由もなく突如変わったり、進んだりします。夢に登場するモノも、通常の理屈では訳が分からない、理解不能なものが多いです。 さらにその考えを発展させた私の仮説では、宇宙でも実は同じようなことが起きています。同質なモノ、あるいは同じ意味のモノが同時に響き合い(共鳴し)、引き寄せ合うような法則がこの宇宙にはあるのではないかと思うわけです。しかもその現象は、時間や空間を超えて起こります。それが、20世紀になってスイスの心理学者・精神医学者カール・グスタフ・ユングが名付けたシンクロニシティという現象ですね。それは、意味のある偶然が共鳴し合い、引き寄せあうような、通常の科学では解明されていない未知の現象・法則でもあります。ユングが偶然性を重んじて、そこに意味を見出して易経に傾倒したのも、当然の帰結でした。 実はこの不思議な、シンクロニシティ的現象を私は子供のころから何度も経験していました。この話をすると長くなるので、短くして説明すると、時間の流れの中で同じ思考やイメージを持ったり、同じパターンを経験したりすると、過去と未来の自分の意識が共鳴するような現象が起こるということです。私はそれを頻繁に体験しました。 時間のスパンを広げると、たとえば私がオークニー本島のユースホステルの暖炉の前で、ドイツ人2人とアメリカ人1人に会ったとき、強烈なフラッシュバックのような現象が起こり、「過去生で一緒だった」ことに気づいたことがあることは、既にこのブログでも紹介しました。そのとき、実はその過去生でも、「遠い未来世においてこの場所でこの3人に出会う」という不可思議な確信が生まれるという「フラッシュ・フォワード」のような現象が起きているはずなのです。フラッシュ・フォワードは、私が勝手に造った言葉ですが、過去を回想するのではなく、未来を瞬間的にのぞいてわかってしまうような感じの現象です。で、その未来においては、過去の自分が今の自分をのぞいていることに気づきます。それが「デジャヴュ」と呼ばれている現象の隠された本質です。つまり同じ意味を持つ思考、イメージ、パターンは時空を超えて共鳴し、引き寄せ合うのです。 同質的なモノは時空を超えて響き合い、引き寄せ合う――これはおそらく、神が決めたルールであり、神の意志ともいえる宇宙の法則です。「偶然」は神の采配であり、宇宙の意志であり、すなわち意味があるわけですね。それをユングよりも前に薄々気づいていたのが、19世紀のマラルメであったのだと私には思われます。 その神の意志である「意味ある偶然」の象徴がマラルメの言う「骰子」というわけですね。ユングはそれをもっと広げて、「六面体の骰子」ではなく、「八面体の八卦」に求めたわけです。両者が行き着いた結論は、おそらくほぼ同じです。神が振る「骰子一擲」によって宇宙の姿や世界の形が決まる、あるいは知ることができる、ということではないでしょうか。 (続く)

2022.01.23

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その126)

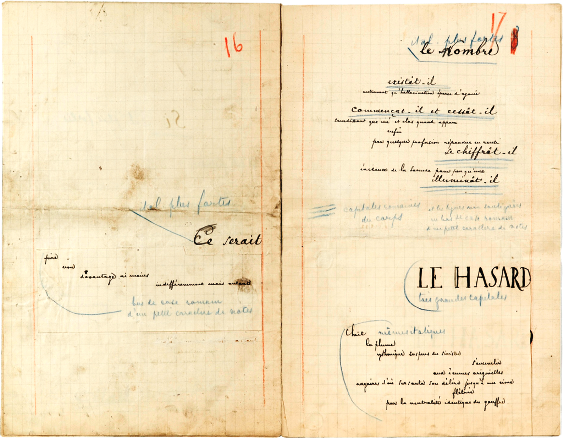

1981年1月3日にイオネスコの『椅子』のチケットを買いにカルティエ・ラタンに向かっているところのはずなのに、一向に着きませんね(笑)。実はこれもマルセル・プルーストやジェイムズ・ジョイスらがしばし使った「意識の流れの手法」を再現しています。人間の意識はこのように、ドンドン連想ゲーム的にイメージが波紋のように広がって行くモノなのです。それについても追々語って行きますが、今しばらく、私のマラルメ論にお付き合いください。 同じ大きさの文字や文体の言葉は一つのシンボルの塊となって連想ゲームのように挿入されていきます。字体を小さくなればなるほど、挿入節の挿入節の挿入節という入れ子状態になるわけです。極論的に言うと、『骰子一擲』は最初の「UN COUP DE DÉS JAMAIS N'ABOLIRA LE HASARD(骰子の一振りは偶然を決して排除しない)」と最後の「Toute Pensée émet un Coup de Dés(すべての思考は骰子の一振りを生み出す)」だけで意味は完結しているとも言えます。そのほかは、それに付随する「意識に浮かび続ける一連の象徴的な言葉やイメージ」の羅列とみるわけです。 さらに面白いのは、この詩がもたらす潜在意識への言葉やイメージの刻まれ方です。たとえば、この詩を読んでゆくと、最初に「UN COUP DE DÉS」と「 JAMAIS」という大文字の目立つ言葉が目に飛び込んできます。そしてその3ページ先くらいに「N'ABOLIRA」という同じ大きさ、同じ書体の文字が目に付くので、「UN COUP DE DÉS」を主語とする動詞であることに気づきます。さらに5ページ先に同様に「LE HASARD」が出現しますので、それが動詞の目的語であることを不意に思い出すようになっています。 実はこの現われ方、意識への刻まれ方が、啓示もしくはインスピレーションの現われ方に非常に近いんですね。詩人や作家、画家などは啓示のようなインスピレーションを受け取りやすい人たちです。でも本当は、だれもが皆、常に「啓示」を受けているのですが、「そんなものは偶然で意味がない」という先入観が邪魔をするので気づかないか、「気のせいだ」として気づかないふりをしているだけなのです。 気づかないふりをしている人たちのために、私の「啓示体験」を参考までにお話ししておきましょう。2012年12月に上梓した、秋山、竹内両氏との鼎談本『正統竹内文書の日本史「超」アンダーグラウンド③』でも紹介したので、覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、次のような体験をしました。 ある日突然、何の前触れもなしに「山岡正●(●は読み取れなかった文字)」という漢字が降ってきます。私は何のことかわからず、ネットで調べても飲食チェーン店の社長の名前が出てくるだけで、心当たりは全くありません。その時また、別の言葉が降りてきます。「山岡は地名である」と。これだけで私には、岐阜県の山岡町の巨石群のことであることがすぐにわかります。しかし「正●」の意味がまったく分かりません。 ところが、それから3日後の早朝、私が寝床でまどろんでいると突如「『正●』とは正中のことである」という音と文字の中間のようなイメージが降りてきます。びっくりしたのは私本人です。私は南中(天体が子午線を通過する現象)という言葉をよく使いますが、正中という言葉は知ってはいるもののほとんど使いません。ですから、辞書で「正中」は「南中」と同じことであることを念のために確認しなければならない有様でした。このとき初めて、「山岡正●」は「山岡町の巨石群を使って南中線を引いてみろ」という啓示であったことがわかるわけです。 これと同じような現象がマラルメにも起こったのだと推察されます。 マラルメもおそらく「UN COUP DE DÉS(サイコロの一振り)」という言葉が最初に浮かんだのだと思います。そして次に「JAMAIS(決して~ない)」「N'ABOLIRA(排除しない)」という言葉、最後に少し時間を置いて「LE HASARD(偶然)」が降りてきたのかもしれません。それらの言葉をそのまま意識の流れの中に目立つように置けば、一つの啓示が浮かび上がるという寸法です。それをそのまま詩にしたわけですね。その間の小文字での文言は、意識の流れの中で浮かび上がるイメージや言葉の数々です。そして、そのイメージが行き着いたところが、「すべての思考は骰子の一振りを生み出す」という最後の言葉を導くわけです。 (続く)ご参考までに1914年版の『UN COUP DE DÉS JAMAIS N'ABOLIRA LE HASARD』がこちらです。

2022.01.22

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その126)

1981年1月3日にイオネスコの『椅子』のチケットを買いにカルティエ・ラタンに向かっているところのはずなのに、一向に着きませんね(笑)。実はこれもマルセル・プルーストやジェイムズ・ジョイスらがしばし使った「意識の流れの手法」を再現しています。人間の意識はこのように、ドンドン連想ゲーム的にイメージが波紋のように広がって行くモノなのです。それについても追々語って行きますが、今しばらく、私のマラルメ論にお付き合いください。 同じ大きさの文字や文体の言葉は一つのシンボルの塊となって連想ゲームのように挿入されていきます。字体を小さくなればなるほど、挿入節の挿入節の挿入節という入れ子状態になるわけです。極論的に言うと、『骰子一擲』は最初の「UN COUP DE DÉS JAMAIS N'ABOLIRA LE HASARD(骰子の一振りは偶然を決して排除しない)」と最後の「Toute Pensée émet un Coup de Dés(すべての思考は骰子の一振りを生み出す)」だけで意味は完結しているとも言えます。そのほかは、それに付随する「意識に浮かび続ける一連の象徴的な言葉やイメージ」の羅列とみるわけです。 さらに面白いのは、この詩がもたらす潜在意識への言葉やイメージの刻まれ方です。たとえば、この詩を読んでゆくと、最初に「UN COUP DE DÉS」と「 JAMAIS」という大文字の目立つ言葉が目に飛び込んできます。そしてその3ページ先くらいに「N'ABOLIRA」という同じ大きさ、同じ書体の文字が目に付くので、「UN COUP DE DÉS」を主語とする動詞であることに気づきます。さらに5ページ先に同様に「LE HASARD」が出現しますので、それが動詞の目的語であることを不意に思い出すようになっています。 実はこの現われ方、意識への刻まれ方が、啓示もしくはインスピレーションの現われ方に非常に近いんですね。詩人や作家、画家などは啓示のようなインスピレーションを受け取りやすい人たちです。でも本当は、だれもが皆、常に「啓示」を受けているのですが、「そんなものは偶然で意味がない」という先入観が邪魔をするので気づかないか、「気のせいだ」として気づかないふりをしているだけなのです。 気づかないふりをしている人たちのために、私の「啓示体験」を参考までにお話ししておきましょう。2012年12月に上梓した、秋山、竹内両氏との鼎談本『正統竹内文書の日本史「超」アンダーグラウンド③』でも紹介したので、覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、次のような体験をしました。 ある日突然、何の前触れもなしに「山岡正●(●は読み取れなかった文字)」という漢字が降ってきます。私は何のことかわからず、ネットで調べても飲食チェーン店の社長の名前が出てくるだけで、心当たりは全くありません。その時また、別の言葉が降りてきます。「山岡は地名である」と。これだけで私には、岐阜県の山岡町の巨石群のことであることがすぐにわかります。しかし「正●」の意味がまったく分かりません。 ところが、それから3日後の早朝、私が寝床でまどろんでいると突如「『正●』とは正中のことである」という音と文字の中間のようなイメージが降りてきます。びっくりしたのは私本人です。私は南中(天体が子午線を通過する現象)という言葉をよく使いますが、正中という言葉は知ってはいるもののほとんど使いません。ですから、辞書で「正中」は「南中」と同じことであることを念のために確認しなければならない有様でした。このとき初めて、「山岡正●」は「山岡町の巨石群を使って南中線を引いてみろ」という啓示であったことがわかるわけです。 これと同じような現象がマラルメにも起こったのだと推察されます。 マラルメもおそらく「UN COUP DE DÉS(サイコロの一振り)」という言葉が最初に浮かんだのだと思います。そして次に「JAMAIS(決して~ない)」「N'ABOLIRA(排除しない)」という言葉、最後に少し時間を置いて「LE HASARD(偶然)」が降りてきたのかもしれません。それらの言葉をそのまま意識の流れの中に目立つように置けば、一つの啓示が浮かび上がるという寸法です。それをそのまま詩にしたわけですね。その間の小文字での文言は、意識の流れの中で浮かび上がるイメージや言葉の数々です。そして、そのイメージが行き着いたところが、「すべての思考は骰子の一振りを生み出す」という最後の言葉を導くわけです。 (続く)ご参考までに1914年版の『UN COUP DE DÉS JAMAIS N'ABOLIRA LE HASARD』がこちらです。

2022.01.22

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その125)

最初に『UN COUP DE DÉS JAMAIS N'ABOLIRA LE HASARD(骰子一擲)』の簡略形のテクストだけを羅列しておきましょう。字の大きさと字体を簡略化してあります。 UN COUP DE DÉS JAMAIS QUAND BIEN MÊME LANCÉ DANS DES CIRCONSTANCES ÉTERNELLES DU FOND D’UN NAUFRAGE SOIT que l’abîme blanchi étale furieux sous une inclinaison plane désespérément d’aile la sienne par avance retombée d’un mal à dresser le vol et couvrant les jaillissements coupant au ras les bonds très à l’intérieur résume l’ombre enfouie dans la transparence par cette voile alternative jusqu’adapter à l’envergure sa béante profondeur en tant que la coque d’un bâtiment penché de l’un ou l’autre bord LE MAÎTRE hors d’anciens calculs où la manœuvre avec l’âge oubliée surgi inférant jadis il empoignait la barre de cette conflagration à ses pieds de l’horizon unanime que se prépare s’agite et mêle au poing qui l’étreindrait comme on menace un destin et les vents le nombre unique qui ne peut pas en être un autre esprit pour le lancer dans la tempête en reployer l’âpre division et passer fier hésite tout chenu cadavre par le bras écarté du secret qu’il détient plutôt que de jouer en maniaque la partie au nom des flots un envahit le chef coule en barbe soumise naufrage cela direct l’homme sans nef n’importe où vaine ancestralement à n’ouvrir pas la main crispée par delà l’inutile tête leg en la disparition à quelqu’un ambigu l’ultérieur démon immémorial ayant de contrées nulles induit le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité celui son ombre puérile caressée et polie et rendue et lavée assouplie par les ondes et soustraite aux durs os perdus entre les ais né d’un ébat la mer tentant par l’aïeul ou lui contre la mer une chance oiseuse fiançailles dont le voile d’illusion rejailli leur hantise ainsi que le fantôme d’un geste chancellera s’affalera folie N’ABOLIRA COMME SI Une simple insinuation d’ironie enroulée à tout le silence ou précipité hurlé dans quelque proche tourbillon d’hilarité et d’horreur voltige autour du gouffre sans le joncher ni fuir et en berce le vierge indice COMME SI plume solitaire éperdue sauf que la rencontre ou l’effleure une toque de minuit et immobilise au velours chiffonné par un esclaffement sombre cette rigide blancheur dérisoire en opposition au ciel trop pour ne pas marquer exigüment quiconque prince amer de l’écueil s’en coiffe comme de l’héroïque irrésistible mais contenu par sa petite raison virile en foudre soucieux expiatoire et pubère muet rire que Si (La lucide seigneuriale aigrette de vertige au front invisible scintille puis ombrage une stature mignonne ténébreuse debout en sa torsion de sirène le temps de souffleter par d’impatientes squames ultimes bifurquées un mystère faux roc évaporé en brumes qui imposa une borne à l’infini) c’était issu stellaire le nombre EXISTÂT-IL autrement qu’hallucination éparse d’agonie COMMENÇÂT-IL ET CESSÂT-IL sourdant que nié et clos quand apparu enfin par quelque profusion répandue en rareté SE CHIFFRÂT-IL évidence de la somme pour peu qu’une ILLUMINÂT-IL ce serait pire non davantage ni moins mais autant indifféremment LE HASARD (Choit la plume rhythmique suspens du sinistre s’ensevelir aux écumes orginelles naguères d’où sursauta leur délire jusqu’à une cime flétrie en la neutralité identique du gouffre) RIEN de la mémorable crise ou se fut l’évènement accompli en vue de tout résultat nul humain N’AURA EU LIEU une élévation ordinaire verse l’absence QUE LE LIEU inférieur clapotis quelconque comme pour disperser l’acte vide abruptement qui sinon par son mensonge eût fondé la perdition dans ces parages du vague où toute réalité se dissout EXCEPTÉ à l’altitude PEUT-ÊTRE aussi loin qu’un endroit fusionne avec au delà hors l’intérêt quant à lui signalé en général selon telle obliquité par telle déclivité de feux vers ce doit être le Septentrion aussi Nord UNE CONSTELLATION froide d’oubli et de désuétude pas tant qu’elle n’énumère sur quelque surface vacante et supérieure le heurt successif sidéralement d’un compte total en formation veillant doutant roulant brillant et méditant avant de s’arrêter à quelque point dernier qui le sacre — Toute Pensée émet un Coup de Dés で、実際のテクストの配置は次のようになります。 これをどう読むかと言うと、さまざまに異なる文字の大きさや字体を使って、同じ大きさで同じ字体の文字を、ページをめくりながら探さなければいけないようになっています。ちょっとした暗号の謎解き、あるいはパズルの謎解きみたいですよね。そして最初に拾える文章が「UN COUP DE DÉS JAMAIS N'ABOLIRA LE HASARD(骰子の一振りは偶然を決して排除しない)」となります。そして最後の文章が「Toute Pensée émet un Coup de Dés(すべての思考は骰子の一振りを生み出す)」です。 これを一般読者が理解するのはまず不可能です。でも、オカルトを知ることによって、何となくわかってくるんですね。もちろん当時の私は、まったく何のことやらわかりませんでした。論理では絶対に解けないシンボルの配置や偶然性がそこにあるからです。 逆に言うと、マラルメがオカルトにどれだけ気づいていたかは別にして、オカルトを知るカギがこの詩に散りばめられています。その第一番目が「偶然(Le Hasard)」です。私たちは普通、偶然には意味がないと考えてしまいますよね。なにか珍しいことがあっても、それが論理的でなければ「ただの偶然だよ」と言って片づけてしまいます。ところが、オカルトの世界では偶然には間違いなく意味があります。故竹内睦泰氏もよく言っていましたが「偶然は神」だからです。 次に「サイコロ(骰子)」です。ある条件で骰子を振ることこそ、神の意志、あるいは宇宙の法則を知らせる道具となるからです。これが神意を理解する占いに通じるわけですね。それをより緻密にしたのが、宇宙共通シンボルとしての易経です。 さあ、これでオカルトの世界に入る準備ができました。偶然と道具を使って、宇宙の構造を知り、未来を予測することができるのです。次回、これをさらに詳しくみてゆきましょう。 (続く)

2022.01.21

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その124)

キュービスムについても述べておきましょう。 20世紀初めにフランスで興った美術運動で、物体を球体・円錐形・円筒形の基本的形態に分解し、それを点・線・面で幾何学的に再構成する画法です。ピカソ、ブラック、グリスらに始まりレジェ、フレネエ、ドローネーらを巻き込み、アポリネールが総合的に推進したとされています。 実はこのキュービスムも、オカルトと酷似しています。たとえば易経では、宇宙の森羅万象を八つの基本的特性に分解して、それぞれに幾何学的なシンボルや数字を見出して宇宙の今の状態を知り、未来を占います。具体的に言えば、球体は天でもあり、数字の1であり、北西であり、色はグレーであるという「乾」の性質を持ちます。同様に円筒形は木でもあり、数字の4でもあり、東でもあり、色は緑・青という「震」の性質を持ちます。円錐形は山でもあり、数字の7でもあり、北東でもあり、色は藍色という「艮」の性質を持つ――などと言った具合です。 このように易は、あらゆるシンボルは宇宙の共通言語として存在していると考え、それを8つのチャンネルに分けて、その組み合わせである64の卦を出して、今ある世界や宇宙の状態や流れを知り、未来を占います。宇宙的構造を理解して、世界を究極的に解明していくものが易であり、オカルトであるわけですね。 それを文学、とりわけ詩によって実現しようとしたのが、19世紀のフランスの詩人ステファン・マラルメ(Stéphane Mallarmé)です。このブログをずっと読んでくれている方ならご存知だと思いますが、かつてマラルメに(取材をするように)呼ばれたような気がして、わざわざ彼のゆかりの地を訪ねてフランスを旅したことがありました。そのマラルメです。 彼は偶然を排した完全かつ完璧な宇宙的構造を持つ詩を書けば、世界を解明できると信じて、生涯にわたりその詩を追い求めました。彼が到達した一つの答えが、亡くなる一年前の1897年に書いたとされる「骰子一擲」あるいは「サイコロの一振り」とも訳される前衛的な詩「UN COUP DE DÉS JAMAIS N'ABOLIRA LE HASARD」でした。超難解な詩とされていますが、オカルトを知っているとある程度は理解できるようになります。 次回はこの難解詩をご紹介しましょう。 (続く)

2022.01.20

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その123)

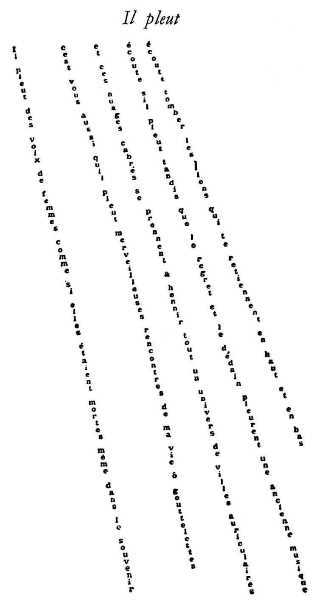

モナリザ盗難事件に巻き込まれて風変わりな芸術家として脚光を浴び、しかも恋人まで離れていってしまったアポリネールは、傷心を詩作に転嫁させて「ミラボー橋」を生み出したというわけです。「ミラボー橋」を収めた詩集『アルコール類』を出版した後、アポリネールは1916年、「(自分の)ポーランド人の血のために」志願兵となり第一次世界大戦に参加。頭部に負傷を負って除隊し、詩作や劇作の活動に戻ります。17年には後に頻繁に使われるようになる「シュールレアリスム」という用語を創始、翌18年にはまったくこれまでとは異なった詩集『カリグラム(Calligrammes)』を刊行しました。しかしながら、その年の11月7日、まさにドイツが降伏して休戦となる2日前にスペイン風邪のため38歳の若さで死去しました。 この斬新奇抜な『カリグラム』から一つだけ詩を紹介しましょう。「雨が降る(Il pleut)」という詩です。 Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir c’est vous aussi qu’il pleut, merveilleuses rencontres de ma vie. ô gouttelettes ! et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires écoute s’il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas (女たちの声が雨となって降って来る まるで彼女たちが追憶の中でさえ死んでしまっているかのように 君たちもまた降って来る 私の人生の素晴らしい出会い おお雨粒たちよ! そして瞬く間に立ち昇ったあの雲が不意にいななく すると街という街が耳をそばだてる 聞くがいい 後悔と軽蔑が昔の音楽に涙を流している間にも 雨は降っているかどうかを 聞くがいい 君を上と下から引き留めている絆がほどけ落ちてくる音を) 雨音、雨粒、雷雨をテーマに過去と現在を抒情的に歌った詩ですが、この詩の面白さは、実は「カリグラム」というアポリネールが考案した独特の書法にあります。詩のテクストの文字を、その内容にふさわしい図形に配列します。 こちらがその詩の配列です。 面白いでしょう。窓ガラスを伝う雨のしずくを詩のテクストで描いています。縦書きですが、左から右に読むのがミソですね。 これこそアポリネールが「シュールレアリスム(超現実主義)」と名付けた詩法でもあります。意識下の世界や不合理・非現実の世界を探求し、既成の美学・道徳とは無関係に内的生活の衝動を表現することを目的とします。 既にお気づきのように、非常にオカルトに近いんですね。近いというより、オカルトの本質もここにあります。人間の心の作用を深く哲学してゆくと、オカルトの存在を認めざるをえなくなります。シュールレアリスムの芸術家たちも、そのことに気づいていた、あるいは気づき始めていた、と理解すべきなのだと思っています。 (続く)

2022.01.19

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その122)

「ミラボー橋」(Le Pont Mirabeau)を書いたギヨーム・アポリネール(Guillaume Apollinaire)は1880年にローマで生まれたポーランド人で、20世紀初頭のフランスで活躍した詩人です。謎の多い人物で、国を離れたポーランド人の母親(多くの将軍を排出した名門家出身という)と、認知しなかったイタリア軍の士官との間の私生児であったとされています。賭博狂で派手好きな母親とモナコ、ニース、カンヌなどの歓楽地を転々、ニースの高校時代の1987年に詩作を始めます。 1899年にパリに移り住んだ後、一時期ドイツのケルン地方で家庭教師をしていましたが、1902年に再びパリに戻り、銀行勤務となります。そのころから、詩人マックス・ジャコブや、パブロ・ピカソ、ヴラマンクといった画家たちと親交を結び、あらゆる前衛運動に加わるようになります。その際、キュービスムや後にフォーヴィスムの女流画家として有名になるマリー・ローランサンと親しくなり、恋仲になります。しかしやがて破局。彼の代表作の一つである「ミラボー橋」は、その破局から生まれた詩であるとされています。 「ミラボー橋」は、1912年2月に文芸誌『レ・スワレ・ドゥ・パリ』(Les Soirées de Paris)に掲載され、1913年には彼の詩集『アルコール類』(Alcools)に入れられました。この詩の凄いところは、これまでの伝統的な詩には見られない自由な韻律を使って、いわゆる現代詩に通じる技法を導入したことです。私は、読むだけで歌になるような、この詩のリズムが好きで、学生時代に覚えて、未だに忘れない詩の一つになっています。ちなみにミラボー橋自体は、1896年ごろに造られた鋼鉄製アーチ橋で、石造りの橋と違って冷たい感じがします。その冷たさが別れの孤独な悲しさと響き合うわけですね。 また、アポリネールとローランサンが別れるきっかけとなったとされる出来事に1911年のモナリザ盗難事件があります。アポリネールの秘書的なことをやっていたベルギー生まれのジェリ・ピエレがルーブル美術館から古代の小彫像を盗んでピカソに売りつけていたことが発覚、アポリネールがモナリザ盗難に関連していると疑われ逮捕、投獄されるという事態になりました。このとき、ベルギーに逃亡したピエレがアポリネールは無罪であるとする書簡を送ったことから、1週間後に釈放されました。でも、ローランサンはこの事件後、アポリネールとは距離を置くようになりました。結局、ピエレもモナリザを盗んだ犯人ではなく、約2年後に真犯人のイタリア人がイタリアで捕まり、モナリザもルーブルに返却されました。この真犯人君も半年ほどで釈放され、イタリアの地元ではモナリザを一時的に取り返した英雄として奉られているとか。いやはや、「事実は小説よりも奇なり」の世界ですね。 (続く)

2022.01.18

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その121)

私はフランス文化や文学に親しんだ学生でしたから、パリの空を見れば、ピアフらが歌う「パリの空の下」が流れ、セーヌ川を見れば、アポリネールの「ミラボー橋」の一節が自然と出てきます。 お金がなくて歩いても、そこには豊かな楽しさや奥床しさが付いてきます。それはとても幸せなことです。パリの空を見ては懐かしく思い、セーヌの流れを見ては時代を超えた悠久の営みに思いをはせることができるんですからね。「武士は食わねど高楊枝」とも言いますが、貧しくともフランス文学専攻生です。 その私がお勧めするのが、アポリネールの「ミラボー橋」です。「ミラボー橋の下で、セーヌ河は流れる」と歌った一種の失恋(愛の喪失)の歌です。「行く河の流れは絶えずして」と歌った鴨長明の『方丈記』に似て、親しみやすいです。ちょっと感性が似たところがあります。 Le Pont Mirabeau (by Guillaume Apollinaire) Sous le pont Mirabeau coule la Seine Et nos amours Faut-il qu’il m’en souvienne La joie venait toujours après la peine (ミラボー橋の下 セーヌ河は流れ 私たちの愛も流れて行く。苦しみの後に喜びが来るということを 私は思い出すべきなのか) Vienne la nuit sonne l’heure Les jours s’en vont je demeure (夜よ来い 時よ鳴り響け。月日が流れても 私は留まる) Les mains dans les mains restons face à face Tandis que sous Le pont de nos bras passe Des éternels regards l’onde si lasse (手と手を取り 顔と顔を向かい合わせよう。こうしていると 私たちの腕の橋の下を 永遠のまなざしに疲れ果てた波が通り過ぎて行く) Vienne la nuit sonne l’heure Les jours s’en vont je demeure (夜よ来い 時よ鳴り響け。月日が流れても私は留まる) L’amour s’en va comme cette eau courante L’amour s’en va Comme la vie est lente Et comme l’Espérance est violente (ここに流れる水のように 恋も流れ去って行く。人生の歩みが遅れ 希望ばかりが狂おしくなるように 愛は流れ去って行く) Vienne la nuit sonne l’heure Les jours s’en vont je demeure (夜よ来い 時よ鳴り響け。月日が流れても私は留まる) Passent les jours et passent les semaines Ni temps passé Ni les amours reviennent Sous le pont Mirabeau coule la Seine (日々が過ぎ 月日は過ぎて行く。過ぎた時も 過ぎし日の恋も二度と戻ってくることはない。ミラボー橋の下 セーヌ河は流れる) Vienne la nuit sonne l’heure Les jours s’en vont je demeure (夜よ来い 時よ鳴り響け。月日が流れても私は残る) (Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913) 次回はこの詩について、ちょっと解説しましょう。 (続く)

2022.01.17

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その120)

宿屋からカルティエ・ラタンまで、どのように歩くかも説明しておきましょう。 おそらく宿屋があったのは、ボーマルシェ大通り(Boulevard Beaumarchais)のそばのどこかです。ボーマルシェと言えば、「セビリアの理髪師」や「フィガロの結婚」を書いた18世紀のフランスの劇作家ですね。その名前を取りました。 その大通りを南に下って進むとバスティーユ広場に行き当ります。1789年7月14日、圧政や貧困に苦しむパリ市民が王政打倒を叫び襲撃したバスティーユ監獄があった場所ですね。革命後、圧政の象徴だった監獄は解体され、この広場となりました。バスティーユ監獄は、もともとは14世紀から15世紀にかけてイギリスとフランスの間で戦われた百年戦争の際にパリ防衛のために設けられた中世の城塞でした。百年戦争は、あのジャンヌ=ダルクが出現したことで有名な戦いですね。 その歴史的な広場を通り過ぎると、今度は南西に向かって進みます。700メートルほどでセーヌ川(la Seine)に突き当たります。そこから、サン・ルイ島(Île Saint-Louis)にかかるシュリー橋(Pont de Sully)を通って、シテ島(Île de la Cité)のノートルダム大聖堂(Cathédrale Notre-Dame de Paris)を右手に見ながらセーヌ川の対岸(左岸)へと渡ります。サン・ルイ島とシテ島はパリ発祥の地とされる島です。古代ローマの武将ユリウス・カエサル(元祖皇帝シーザー)が残した『ガリア戦記』にも、すでに紀元前1世紀にパリシイ族(Parisii)が住んでいたことが記されています。パリの名前はここから来ているわけですね。 「パリシイ」は「田舎者、乱暴者」という意味で、ローマ人が入ってくる以前からの先住民であるケルト系部族の、ローマ側からの呼称です。シテ島はかつて、「ルテティア・パリスィオールム(Lutetia Parisiorum)」、すなわち 「パリシイ族の、水の中の居住地」とも呼ばれていたそうです。 パリシイ族は鉄器時代のケルト民族の1つで、紀元前3世紀中頃からローマ時代までガリア地方のセーヌ河岸に住んでいました。パリシイ族は紀元前1世紀、スエシオネス族(Suessiones)と共に侵攻してきたカエサルのローマ軍に対抗します。 彼らの代表的なオピドゥム(oppidum、城壁町)は、ルテティア・パリシオルム(ルテティア)にありました。彼らが敗れた後、ルテティアはローマ属州の重要な都市となり、最終的には現代のパリとなったというわけです。 セーヌ川の左岸に渡り終えると、最初の大きな交差点で斜め右前にあるサン・ジェルマン大通り(Boulevard Saint-Germain)に進み、今度は西に向かいます。サン・ジェルマンは6世紀に存在したパリの聖人ジェルマンにちなんだ名前です。もうこの辺りから、ソルボンヌ大学やパリ大学が建ち並ぶ「カルティエ・ラタン」(ラテン街)と呼ばれる学生街となります。名前の由来は文字通り、中世までここではラテン語が事実上の公用語として話されていたからです。 このように、歩けば歩くほど、世界史で習った歴史の現場に遭遇するわけです。 そうした歴史散歩的な観光ができると同時に、フランス文学を専攻する学生としては、19世紀の詩人たちが詩に書きとめた情景にも思いを巡らせることができます。次回はパリ文学散歩と洒落込みましょう。 (続く)

2022.01.16

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その120)

宿屋からカルティエ・ラタンまで、どのように歩くかも説明しておきましょう。 おそらく宿屋があったのは、ボーマルシェ大通り(Boulevard Beaumarchais)のそばのどこかです。ボーマルシェと言えば、「セビリアの理髪師」や「フィガロの結婚」を書いた18世紀のフランスの劇作家ですね。その名前を取りました。 その大通りを南に下って進むとバスティーユ広場に行き当ります。1789年7月14日、圧政や貧困に苦しむパリ市民が王政打倒を叫び襲撃したバスティーユ監獄があった場所ですね。革命後、圧政の象徴だった監獄は解体され、この広場となりました。バスティーユ監獄は、もともとは14世紀から15世紀にかけてイギリスとフランスの間で戦われた百年戦争の際にパリ防衛のために設けられた中世の城塞でした。百年戦争は、あのジャンヌ=ダルクが出現したことで有名な戦いですね。 その歴史的な広場を通り過ぎると、今度は南西に向かって進みます。700メートルほどでセーヌ川(la Seine)に突き当たります。そこから、サン・ルイ島(Île Saint-Louis)にかかるシュリー橋(Pont de Sully)を通って、シテ島(Île de la Cité)のノートルダム大聖堂(Cathédrale Notre-Dame de Paris)を右手に見ながらセーヌ川の対岸(左岸)へと渡ります。サン・ルイ島とシテ島はパリ発祥の地とされる島です。古代ローマの武将ユリウス・カエサル(元祖皇帝シーザー)が残した『ガリア戦記』にも、すでに紀元前1世紀にパリシイ族(Parisii)が住んでいたことが記されています。パリの名前はここから来ているわけですね。 「パリシイ」は「田舎者、乱暴者」という意味で、ローマ人が入ってくる以前からの先住民であるケルト系部族の、ローマ側からの呼称です。シテ島はかつて、「ルテティア・パリスィオールム(Lutetia Parisiorum)」、すなわち 「パリシイ族の、水の中の居住地」とも呼ばれていたそうです。 パリシイ族は鉄器時代のケルト民族の1つで、紀元前3世紀中頃からローマ時代までガリア地方のセーヌ河岸に住んでいました。パリシイ族は紀元前1世紀、スエシオネス族(Suessiones)と共に侵攻してきたカエサルのローマ軍に対抗します。 彼らの代表的なオピドゥム(oppidum、城壁町)は、ルテティア・パリシオルム(ルテティア)にありました。彼らが敗れた後、ルテティアはローマ属州の重要な都市となり、最終的には現代のパリとなったというわけです。 セーヌ川の左岸に渡り終えると、最初の大きな交差点で斜め右前にあるサン・ジェルマン大通り(Boulevard Saint-Germain)に進み、今度は西に向かいます。サン・ジェルマンは6世紀に存在したパリの聖人ジェルマンにちなんだ名前です。もうこの辺りから、ソルボンヌ大学やパリ大学が建ち並ぶ「カルティエ・ラタン」(ラテン街)と呼ばれる学生街となります。名前の由来は文字通り、中世までここではラテン語が事実上の公用語として話されていたからです。 このように、歩けば歩くほど、世界史で習った歴史の現場に遭遇するわけです。 そうした歴史散歩的な観光ができると同時に、フランス文学を専攻する学生としては、19世紀の詩人たちが詩に書きとめた情景にも思いを巡らせることができます。次回はパリ文学散歩と洒落込みましょう。 (続く)

2022.01.16

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その119)

最初に向かったのは、小劇場のあるカルティエ・ラタンです。イオネスコの「椅子」の観劇チケットを購入するためです。普通の人なら地下鉄を乗り継いでカルティエ・ラタンまで行くのでしょうが、いかんせんお金を節約しなければいけませんから、歩いて行くことにします。 私は、当時はもちろん、今も健脚です。何しろ私の母方の大伯父は東京高等師範学校4年生の時に徒歩部の長距離競争で「韋駄天」と称された金栗四三に勝ったエピソードを持つ東京帝国大学の社会学者だったそうですから、健脚は遠い先祖からもらった宝でもあるようです。 「健脚」に関しては、苦い思い出もあります。私は1977年にICUと慶応大学の入学試験に合格して、結局ICUに入学したのですが、実は国立も受けて落ちています。受けた国立は京都大学。雪の降る京都まで出向いて試験を受けたものの、あえなく散りました。それが健脚とどういう関係があるかと言うと、次のような若き日のエピソードがあります。 二日間にわたる試験が終わったその日の夕方、せっかく京都に来たのだから観光しようと嵐山を見に行った帰りに、お土産に生八ツ橋を購入しました。ところが、電車の運賃表を見ると、買った八ツ橋の分だけ電車賃が足りません。仕方なしに手持ちの全財産をつぎ込んで、京福電気鉄道嵐山本線の嵐山から四条大宮までのチケットを購入。本当に無一文になったので、四条大宮駅からホテルのある山科まで歩かなければならなくなりました。そのころには、すっかり夜(多分午後6時半ごろ)になっておりました。 今ではホテルの名前さえ覚えていませんし、今でも存続しているホテルなのかもわかりません。しかし、長くて暗いトンネルを延々と歩いた記憶がありますから、トンネルを越えた山科地区にホテルがあったことは間違いありません。現在の地図から推測すると、その距離は8~9キロ。ひたすら歩きましたからおそらく2時間ちょっとで辿り着いたと思います。とにかく長くて狭いトンネルが非常に怖かったのだけは鮮明に覚えています。 調べたところ、そのトンネルは、全長141メートルの花山トンネル(花山洞)という歩行者用のトンネルだったようです。写真を見ると、とても夜には歩きたいとは思わない場所であることがわかります。しかも、トンネルのある阿弥陀ヶ峰周辺一帯は、北の「蓮台野」、西の「化野」と共に京都三大葬送地の一つ、東の「鳥辺野」として知られているとも書かれています。平安時代は風葬の地、中世以降は墓所・火葬場が存在。現在もトンネル南側に京都市中央斎場(旧花山火葬場)があるほか、清閑寺・東本願寺東山浄苑・本正寺・法華寺等の寺院墓地が多く所在する、とか。 よくもまあ、夜一人で歩けたものです。まあ、他に選択肢はなかったから仕方ないですけどね。 しかしながら、その苦い経験も四年後には少しだけ生かされました。長い距離を歩くのが平気になった上に、滞在したマレ地区の宿屋のすぐそばにも、ちょっと物騒で嫌な感じがする場所があったからです。それでも、あの時の京都の怖くて長い夜に比べたら、パリは平安です。ただし同時にパリは、魑魅魍魎はいなくとも、スリや泥棒が跋扈していることでも知られています。犯罪に巻き込まれないように、細心の注意が必要だったのは言うまでもありません。 それはそれとして、宿屋からカルティエ・ラタンまでは距離にして約2・5キロ。四条大宮から山科までの8~9キロに比べたら、何ということもありません。おそらくゆっくり歩いても、35~40分で着く計算です。 (続く)

2022.01.15

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その118)

翌3日。朝の柔らかな光を受けて目を覚ましました。たった4日間ですが、今日からパリでの生活が始まります。窓から見た景色は、相変わらず冬の寒さを反映したような、くすんだ空です。 そういえば、エディット・ピアフらが歌った有名なシャンソンにも、「パリの空の下で(Sous le Ciel de Paris)」というのがありました。パリの空は不思議です。パリの空を見ていると、妙に自分自身がパリに溶け込んでいるような感覚を覚えるからです。 そのとき私が最初に思い出したのが、20世紀初めに芸術家が集うパリのモンパルナスで活躍したイタリアの画家アメデオ・モジリアニの生涯を描いた『モンパルナスの灯』というフランス映画でした。モジリアニは、貧困と病に苦しめられるという悲運のうちに、1920年1月24日、35歳の若さで亡くなった有名な画家で、映画で映し出された「暗い空の下のフランス」が妙にマレ地区のイメージと重なるんですね。 モジリアニが亡くなったのは1月ですから、おそらく私が当時見ていたような冬の空を病床のモジリアニも見上げていたに違いありません。 実際、私が滞在した古びた安宿があるマレ地区は、まさに19世紀末から20世紀前半にかけてのパリのイメージそのものでした。それもそのはず、マレ地区はパリでも珍しい18世紀以前の建物が残る歴史的なエリアだからです。そのことは、後から知りました。 とにかく「妙に暗いフランス」に身近感を覚えたのは事実です。そして今回、妙にマレ地区のパリに馴染んでしまったのは、ただの偶然だったのでしょうか。 実は偶然ではなかったことが、約30年の歳月を経てようやくわかります。前世で19世紀末ごろパリにいたことがどうやらあるようなんですね。まさか私が、19世紀末~20世紀初頭のパリとイギリスに関係があるなどとは、当時は想像もしていませんでした。ただ何となく懐かしいと感じただけです。その後突如、その関係がわかるのですが、逆に言うと、当時はそのことを知る由がないばかりか、思い出したりわかったりする必要もなかったとも言えます。前世への冒険は、約30年後に取っておいたわけですね。ただし、その話はまた別の機会にしたいと思います。 さて、前日入手した食料で朝食を済ますと、いよいよパリの空の下の冒険が始まります。 (続く)

2022.01.14

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その117)

買い出しをする際に気を付けなければならなかったことは、部屋には冷蔵庫がなかったことです。ただ、部屋の窓枠の外側に1リットルの紙パック牛乳くらいならおけるスペースがあることを見つけました。冬ですから、冷蔵庫代わりに窓の外に要冷蔵の食料を保管することが出来そうです。そこで、牛乳、チーズ、ハムなどを食料品店で買い込みました。 さらに牛乳が保管できるなら、朝食用のシリアルも購入することが可能です。シリアルは、イギリスでは米ケロッグ社の「オールブラン(All-Bran)」と「カントリーストア(Country Store)」が私のお気に入りでした。 特に「カントリーストア」は、1974年にイギリスで発案された優れもので、ケロッグの本社があるアメリカでも売っていない英国発のスペシャル・シリアルです。人工甘味料などは使わず、すべて自然のものを使っているので、アメリカでは、コスト(原料費)がかかりすぎるとして販売しなかったと、Wikiに書かれています。日本でも販売されていません。確かに他のケロッグ製品よりもかなり割高でした。 それでもその価値はあります。とにかく一度食べたら、その美味しさはほかのシリアルの比ではありません。私もすぐにファンになりました。パリでも「カントリーストア」が買えたかどうかは覚えていませんが、少なくともそれにできるだけ近い、スイス生まれの「ミューズリー(Müesli)」を買ったと思います。 そのほかに当然、「バゲット(baguette)」として知られている長い棒状のフランスパンも購入。これで滞在に最低限必要な食料を手に入れたことになります。 このほかに仕入れなければならないのは、情報でした。それも劇などの上演品目の情報ですね。ロンドンには「What’s on in London」のような情報冊子がありましたから、そのパリ版を入手したと思います。あるいは「Le Figaro」や「Le Monde」といった有力紙を買って、上演されている劇をチェックしたのだと思います。さあ果たして、不条理劇はパリで演じられているのでしょうか。 それがやはりあったんですね。情報誌の隅から隅まで調べたところ、パリきっての文教地区とされる学生街「カルティエ・ラタン(Quartier Latin)」のそばの小劇場で、イオネスコの「椅子(Les Chaises)」が上演されていることが判明しました。 宿泊施設からも十分に歩いて行ける場所です。既に日は暮れかかっていましたから、翌3日にチケットを購入しに行くことに決めました。 ボルドーからパリへの移動で、結構疲れていたんですね。部屋に戻って夕食を済まし、ぐっすりと休むことにしました。案の定、私が購入した要冷蔵食品はぴったりと窓枠の外に収まります。自然の冷蔵庫を発見。パリの初日としては、もうこれで十分でした。 (続く)

2022.01.13

コメント(0)

-

私的な開花宣言2(河津桜)

12月24日の梅の開花宣言に続く、私の私的な開花宣言です。今日はこちら。梢の先に何かピンク色の花が一輪開花しそうになっています。別の枝には完全に開花している花びらも。これは桜。おそらく河津桜です。二月に満開になりますが、陽気に誘われてちらほらと花を咲かせ始めたようです。こちらは水仙。ほとんど満開状態ですね。そしてこちらは以前にも紹介した梅。陽当たりの良いところの梅は2分咲きくらいになっています。ただしそれは紅梅の話。白梅はこちら。まだ一輪くらいしか咲いておりません。梅の花はこれからが本番ですね。

2022.01.12

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その116)

ボルドーからパリへは電車で3時間半ほどでした。おそらく午後2時ごろにはパリに着いています。エッフェル塔と「ムーランルージュ(赤い風車)」のパリに再び戻ってきました。 パリでやることは決まっていました。フランスの劇作家ウジェヌ・イオネスコらの不条理劇を観ることです。イオネスコと言えば、サミュエル・ベケットと並ぶ不条理劇作家ですね。パリは「前衛劇のメッカ」でもあるわけですから、どこかで不条理劇をやっていると踏んでいました。 しかし、そんなことよりもまず、宿屋を探さなければなりません。幸いなことに当てがありました。「当て」と言っても、ユースホステルで仕入れた情報のことです。既にパリに滞在したことがあるバックパッカーらから、パリで安く泊まれる宿屋のリストをもらっていたわけです。その中の一番のお勧めである宿屋にまず向かうことにしました。 記憶は定かではありませんが、バスティーユ広場とレピュブリック広場の間にあるマレ地区にその宿屋があったように思います。パリのモンパルナス駅から地下鉄を乗り継いでマレ地区のどこかの駅で降りて、宿屋を探した記憶があります。今では宿屋の名前や正確な場所すら憶えていません。 それは3~5階建ての大きな古い建物で、少なくとも19世紀から建っているような宿屋に見えました。レセプションで空きがあるか尋ねたところ、あると言います。私はなるべく長い期間パリに滞在したかったので、1月7日に始まるケント大学の授業に間に合うギリギリの6日までの4泊を、そこで宿泊することに決めました。 確か素泊まりで、一泊約800円という格安でした。2連泊以上が条件だったかもしれませんが、4泊しても3200円ほどにしかなりません。貧乏学生にはうれしい料金です。シャワーはなくてトイレも共有ですが、学生の身分では贅沢はいえませんね。宿泊代は当然前払いでした。 階段を上って2階か3階の部屋に通されました。しかし、部屋に入ったらびっくり。結構、広いんですね。30平米もしくはそれ以上あったと思います。キングサイズのベッドが中央奥にドカンと設置され、大きな窓もついていました。窓から外を見ると、近隣の建物の輪郭の向こうに、あちらこちらを四角く切り取られたようなパリの鉛色の冬の空が見えました。あとでこの窓が非常に役に立つことがわかります。洗面所も一応ついており、小さなテーブルや読書灯のようなランプもありました。 必ずしも綺麗な宿とは言えませんが、口コミ通りのいい宿屋でした。パリの中心部に近いのもいいですね。早速、宿屋の人に近くの食料品店を紹介してもらって、そこへ買い出しに行くことにしました。 (続く)

2022.01.11

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その115)

翌1月2日の金曜日。 フランス料理を学びに来た日本人と一緒にいったのかどうかは忘れましたが、ボルドーでは地下のワインセラーでワインの試飲をさせてもらいました。試飲できるお店には「Dégustation(デギュスタシオン)」という看板が店の前に出ています。誰でも試飲できます。たぶんホステルの人に場所を教えてもらい、ユースホステルに荷物を預けて出かけました。 ワインセラーに行くと、早速カウンターでミニグラスに6~7種類のボルドーワインを注いでくれます。最初に一番高そうなワインから飲もうとすると、高い方のワインを飲むとほかのワインが飲めなくなるから、安い方のワインからゆっくりと飲むようにアドバイスされます。そこで安いワインが置かれた左から順に飲んでゆくことにしました。 当時はまだ学生ですから、ワイン通というほどワインは飲んでいませんでした。しかし、少しずつワインを飲んでゆくと、味がわかることに気づきます。最初は味が薄く、まさに味気ないワインが、値段の高い方に進むにつれて、より深みがまし、舌触りが良くなり、香は豊かに、そして味も濃くなってゆきます。 最後に、当時の私にとっては目が飛び出るほど高いワインを飲ませてもらいました。その濃厚な味と、厚みのある舌触りには驚きました。舌を包み込むような、まろやかさと奥行きの深さは他のワインの比ではありません。ワインとはこんなに美味しいモノかと初めて気づかされました。それまでは、いかに薄っぺらなワインしか飲んでいなかったかがよくわかりました。 ただし、お金がなかったので買いませんでしたけどね。タダで楽しませてもらいました。 この日は、ボルドー駅から電車に乗ってパリに向かいます。もうヒッチハイクで思い煩うことも、気を揉む必要もありません。途中下車も可能な切符を持っていますからね。何と楽ちんなことか。電車は意外と混んでいて座れませんでしたが、重い荷物を持って4~5キロ歩き回るより楽と言えば楽です。 まだ、お昼前だったと思います。パリ行きの電車はゆっくりと、ボルドー駅を出発しました。 いざ、花のパリへ! (続く)

2022.01.10

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1981(その114)

正月の三箇日はとっくに過ぎましたが、1981年のフランスではまだ元日にボルドーに着いたばかりです。この日も200キロを超えるヒッチハイクでしたから、夕暮れが迫っていたのではないかと思います。ユースホステルに辿り着いたのは、午後4時~5時頃でしょうか。外はまだ少し明るかったように記憶しています。 結構モダンな建物で、入り口から中に入ると、ロビーにいたアジア系の男性から日本語でふいに声を掛けられました。旅先で日本語で話しかけられるのは、前年9月のエディンバラ以来、久しぶりです。その人は20代の日本人で、フランス料理を学ぶために、単身フランスにやってきたのだけど、フランス語が出来なくて苦労しているとのことでした。それに話し相手がいなくて寂しかったようです。もしかしたら他に日本人がこのユースホステルに泊まるかもしれないと思って、ロビーで待っていたのだそうです。 そこで一緒に受付に行くと、部屋に空きがあることがわかり、チェックインの手続きをフランス語で済ませます。そこは夕食も提供してくれるユースホステルだったので、自炊をすべきか夕食を作ってもらうべきかを選ばなくてはなりません。 料理の勉強をしているくらいですから、二人で自炊をする手もあるかなと思って、ホステルの人にちょっと離れた場所にある自炊用台所を案内してもらいます。しかし台所に案内されて中を見ると、びっくり。大勢の港湾労働者風の人たちが台所と食堂を占拠しています。わけもわからない二人のアジア人が台所に入ってきたのを見て、「よそ者が来た」という感じで、「服役中のジャン・バルジャン」のような風貌の人ににらまれてしまう始末。このような“労働者”が占拠したユースホステルは初めてです。これは気楽に自炊できる環境ではなないと思い、ホステルの夕食を二人分頼むことにしました。 ホステルでは夕食にオムレツが出されたことを覚えています。オムレツそのものはまずまずだったのですが、ほかのユースホステルに比べると、ちょっと物足りない夕食だったように記憶しています。 その晩は、その日本人男性と日本語で話し込みました。その男性はフランスに来れば何とかなるだろうと思ったそうなのですが、フランス語が通じないせいでかなり苦労して、冷たくあしらわれることがほとんどだと嘆いていました。話しを聞いて思ったのは、もっと具体的で明確な目的を持って来仏すれば良かったのに、ということです。ただ単にフランス料理の勉強をしに来たというのでは、あまり説得力がありません。それは私自身を含む誰についても言えることです。たとえば私は、ベケットを研究したいというから何とか受け入れられたわけです。フランスのバスク料理を勉強したいとか、その理由はこうだとか、何か情熱溢れる人生のドラマがあると、フランス人も邪険にしなかったかもしれません。漠然とフランス料理を学びたいという目的で、しかもフランス語ができないとなると、きついかなと思いました。 正月は家族で賑やかに過ごすものだという日本人の感覚からすると、1981年のフランスの正月は寂しいものとなりました。でも、「セ・ラ・ヴィ(C'est la vie.)」――それが人生です。前へ進むしかありませんね。 (続く)

2022.01.09

コメント(0)

-

新春の装い

正月七日は七種粥を祝う「若菜の節」でした。道端で出会った七種の祝。新春らしい装いでした。

2022.01.08

コメント(0)

-

久しぶりの雪景色

昨日から今朝にかけてはすっかり雪景色でした。まるで雪国。朝になっても、まだ雪が残っています。つららまでできています。梢の先の方まで雪が積もっていますね。雪が積もった屋根と富士山です。昨日の夕刊を含めた新聞が先ほどようやく届きました。

2022.01.07

コメント(0)

-

写真のまとめ作業

今日もフランスの旅ブログはお休みして、これまでの「写真まとめ」です。「写真まとめ」と言っても、一枚一枚を紹介するわけでなく、全部を一挙公開するものです。たとえばこちらは水中写真。サメが多いですね。これらは一部にすぎませんが、このようにしておけば、一覧表のように使えて、次に取り出すときに楽なわけです。次は世界の巨石たち。索引、もしくは一覧表として使えます。写真も多すぎて、整理しないと素早く取り出せなくなります。こうした目録を作っておけば、いつでも好きなときに比較的簡単に取り出せるようになるわけです。

2022.01.06

コメント(0)

-

春の足音

今日は梅の花を求めて、山の方へ。ほとんどの梅は、つぼみが膨らんできましたが、まだ咲いていませんでした。それでも南斜面の陽当たりのいい場所に来たら・・・ほら、この通り。紅梅がちらほらと咲いておりました。まるで冬を飛び越して春が来たようです。気温は低かったですが、太陽の暖かさが嬉しいですね。隣りの白梅も数輪の花を咲かせておりました。春の足音が聞こえてきましたね。

2022.01.05

コメント(0)

-

全天につるし雲

一か月前の話ですが、昨年の12月2日には、全天がつるし雲(レンズ雲)で溢れていました。まずはこちら。典型的なレンズ雲ですね。二枚のレンズが重なっているように見えます。こちらも同様。ちょっとカタツムリに似ています。雲の右上には月も写っています。そしてこちらは、まさにUFO雲。まるで巨大な円盤型母船が滞空しているようでした。

2022.01.04

コメント(0)

-

驚嘆すべき不思議な現象の数々

今日も昨日と同様に写真だけのブログです。今回は、主に私(一部秋山氏)が撮影した不思議な写真の数々を集めたものです。これまでにブログや本で紹介した写真です。本当に驚嘆すべき写真ばかりです。私たちは驚異と不思議の現象に満ちた世界に生きているとつくづく思います。

2022.01.03

コメント(0)

-

お気に入りの写真

今日は、12月に撮影した晩秋の風景写真を五枚紹介します。お気に入りの場所でのお気に入りの写真です。

2022.01.02

コメント(0)

-

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。今日の富士山です。本年もよろしくお願いいたします。

2022.01.01

コメント(0)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- マラソン.3*卒業・入学式に活躍のアイテムも…

- (2025-02-19 16:41:47)

-

-

-

- ★資格取得・お勉強★

- 資格試験の大敵、「引っかけ問題」に…

- (2025-02-18 19:47:13)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 『お金の大学』が支持される理由とは…

- (2025-02-19 13:16:27)

-